5 II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Edible Film

Edible film merupakan lapisan tipis yang dapat membantu untuk proses pengawetan bahan makanan seperti buah, sayur, keju dan lainnya karena berfungsi sebagai penghambat transfer massa seperti oksigen, cahaya, uap air dan lemak, serta dapat juga digunakan sebagai pembawa bahan tambahan pangan (Mulyadi dkk., 2017). Edible film dapat menghindarkan produk pangan dari kerusakan fisik, kimia, bahkan biologi yang diakibatkan oleh perpindahan kelembapan, pertumbuhan mikroorganisme dari permukaan produk, serta induksi cahaya yang dapat mengakibatkan oksidasi nutrisi dan sebagainya (Rosida dkk., 2018).

Edible film dan lapisan pelindung biodegradable lainnya dapat terbuat dari bahan seperti protein, lipida, dan polisakarida (Ningsih, 2015). Bahan polimer penyusun edible film dibagi menjadi tiga kategori yaitu hidrokoloid, lemak, dan komposit. Komponen yang merupakan hidrokoloid adalah protein, turunan selulosa, alginate, pektin, pati dan polisakarida lainnya. Sedangkan yang termasuk ke dalam golongan lemak adalah lilin, asil gliserol, dan asam lemak. Komposit adalah gabungan dari kedua bahan tersebut yang daoat membentuk koalisi dimana dua komponen tersebut dapat menyebar rata (Manab dkk., 2017).

Saat ini pembuatan edible film berbahan dasar protein masih jarang dikembangkan. Pada beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa protein memiliki potensi cukup besar untuk dibuat menjadi edible film dan plastik ramah lingkungan karena sifatnya yang mudah terurai di alam dan sangat baik dalam menghambat oksigen serta senyawa aromatic yang dapat mempengaruhi kualitas

6 mutu produk (Prommakool dkk., 2011). Umumnya edible film yang dibuat dari bahan hidrokoloid (protein dan polisakarida) memiliki sifat mekanis yang cukup baik namun tidak cukup efektif untuk menahan uap air dan mudah rapuh. Untuk mengatasi hal tersebut pada pembuatan edible film biasanya ditambahkan bahan pemlastis atau plasticizer yang dinilai mampu untuk menambah elastisitas dari edible film. Edible film sendiri memiliki kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam penyalutan produk seperti yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar Edible Film

Parameter Nilai

Ketebalan <0,25 mm

Kuat tarik Min. 0,39 Mpa

Elongasi

<10% buruk 10-50% baik >50% sangat baik

WVTR <7 g/m2/hari

Sumber : Japan Industrial Standard (JIS, 1997)

Japan Industrial Standard (JIS) digunakan sebagai standar mutu dalam membuat edible film yang dan layak digunakan sebab seiring berjalannya waktu penyimpanan dapat merubah nilai mutu edible film.

2.2 Whey Limbah Keju

Whey merupakan hasil samping dari industri pembuatan keju yang berbentuk cairan bening berwarna kuning kehijauan dari penyaringan dan pengepresan curd selama proses pembuatan keju (Larasati dkk., 2015).

Gambar 1. Whey Limbah Keju Sumber: bogor.tribunnews.com

7 Pada proses pembuatan keju mozarella menghasilkan limbah atau hasil samping berupa whey yang dibuang begitu saja namun memiliki potensi yang besar untuk diolah kembali menjadi pangan fungsional maupun edible film dengan kandungan yang terurai pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Whey Limbah Keju

Komposisi Jumlah Air (%) 95,1 Protein (%) 0,85 Lemak (%) 0,27 Laktosa (%) 4,7 Nilai pH 6,0 Sumber: Prastujati (2018)

Menurut Pradana, dkk (2017), Edible film berbasis whey memiliki kekuatan mekanik yang baik dan merupakan penghalang oksigen, lipid, dan aroma yang sangat baik. Namun, karena sifat hidrofilik yang dimiliki, menyebabkan edible film memiliki sifat penghalang kelembaban yang buruk. Hal ini dapat diatasi dengan perlakuan pemanasan menggunakan suhu 90oC. Pemanasan bertujuan untuk mendenaturasi protein whey sehingga dapat memacu gugus sulfhidril internal membentuk ikatan disulfide intermolekuler. Ikatan disulfide intermolekuler berperan dalam pembentukan struktur film sehingga protein whey tidak mudah larut (Manab dkk., 2017).

Hasil dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa edible film yang berbahan whey saja tidak menghasilkan karakterisitik yang baik, seperti tidak transparan, mudah rapuh dan tidak elastis. Apabila disesuaikan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa karakteristik edible film berbahan whey adalah elastis, transparan dan tidak mudah rapuh perlu adanya bahan penyusun lainnya yang ditambahkan pada edible film yaitu hidrokoloid dan plasticizer (Suryani, 2012).

8 2.3 Lidah Buaya (Aloe vera L.)

Tanaman lidah buaya (Aloe vera L.) merupakan tanaman yang berasal dari Afrika dan Namanya diambil dari bahasa arab yaitu Alloeh yang berarti sangat pahit dan Vera yang berarti betul-betul atau benar-benar yang termasuk ke dalam golongan Liliaceae. Memiliki batang tanaman yang pendek dengan bentuk seperti tombak. Bentuk daunnya tegak dan ditepinya terdapat duri yang tidak begitu tajam. Daun lidah buaya ini berwarna hijau berlapis lilin dan terdapat daging daun yang tebal dan berwarna bening.

Lidah buaya sendiri memiliki keistimewaan yaitu kemampuan dalam bertahan hidup di daerah kering pada musim kemarau, yakni dengan cara menutup stomatanya rapat-rapat, sehingga tumbuhan ini sangat cocok dibudidayakan di Indonesia (Kurnia dan Ratnapuri, 2019).

Berikut adalah kedudukan taksonomi tanaman lidah buaya: Kerajaan : Plantae Divisi : Spermatophyta Kelas : Monocotyledoneae Bangsa : Liliflorae Suku : Liliaceae Marga : Aloe

Gambar 2. Tanaman Lidah Buaya Sumber: Batusolusindo

9 Jenis : Aloe barbadensis Miller.

(Setia dan Wijayanti, 2019)

Lidah buaya memiliki potensi yang cukup besar untuk digunakan sebagai bahan pembuat edible film maupun lapisan biodegradable lainnya sebagai bahan antibakteri, anti jamur, penambah antioksidan alami serta sebagai bahan hidrokoloid dalam pembuatan edible film hal ini dibuktikan oleh banyak penelitian mengenai edible film dari lidah buaya seperti penelitaian pembuatan plastik ramah lingkungan berbahan dasar lidah buaya yang dikombinasikan dengan kitosan dan menghasilkan nilai kuat tarik 104,648 MPa; elongasi 2,778 %; rerata swelling (ketahanan terhadap air) 22,571% dan ketebalan rata-rata 218,444 μm (Utomo dkk., 2013), dan juga penelitian yang mengkombinasikan gel lidah buaya dengan tepung umbi ganyong yang menghasilkan tensile strength 166.23 N/cm2; elongasi 50.22%; transmisi uap air 13.97 g/m2.24 jam dan tingkat kecerahan 63.98 (Afriyah dkk., 2014). Hal tersebut berkaitan dengan komposisi gel lidah buaya yang terurai pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Komposisi Kimia Gel Lidah Buaya

Kelompok Komponen

Karbohidrat Mannan, acemannan (asetil mannan), acetylated glucomannan, glukogalaktomannan, galakton, galaktogalakturan, arabinogalactan, xylan, seulosa, Lhrahmnose, Aldopentosa

Protein Lesitin

Enzim Alkalin fosfat, amilase, karboksipeptidase, katalase, siklooksidase, lipase, oksidase

Komponen Organik dan Lipid

Asam linolenat, sterid (kolesterol, betasitosterol, campesterol), trigliserida, triterpenoid, giberelin, lignin, potasium sorbat, asam salisilat, saponin

Komponen Anorganik Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, F, P, Zn

Vitamin B1, B2, B6, C, Betakaroten, asam folat, alfa tokoferol

10 Bagian lidah buaya yang dimanfaatkan sebagai edible film adalah pelepah tanaman itu sendiri. Pelepah tanaman lidah buaya terdiri atas mucilage gel dan exudates (lendir). Gel lidah buaya mengandung polisakarida (glukomanan) yang terbukti mampu menghambat transfer gas CO2 dan O2. Selain itu lidah buaya

sebagian besar berisi pulp atau daging yang mengandung getah bening, lekat dan berbentuk gel. Sedangkan bagian luar berupa kulit tebal yang berklorofil. Gel lidah buaya sebagian besar terdiri dari air dan sisanya berupa padatan terutama karbohidrat, dan memiliki beberapa vitamin, protein, mineral serta mempunyai beberapa senyawa aktif yang mengandung antimikroba dan antioksidan. Selain itu gel lidah buaya tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempengaruhi rasa atau rupa, alami serta aman untuk digunakan (Arisma, 2017).

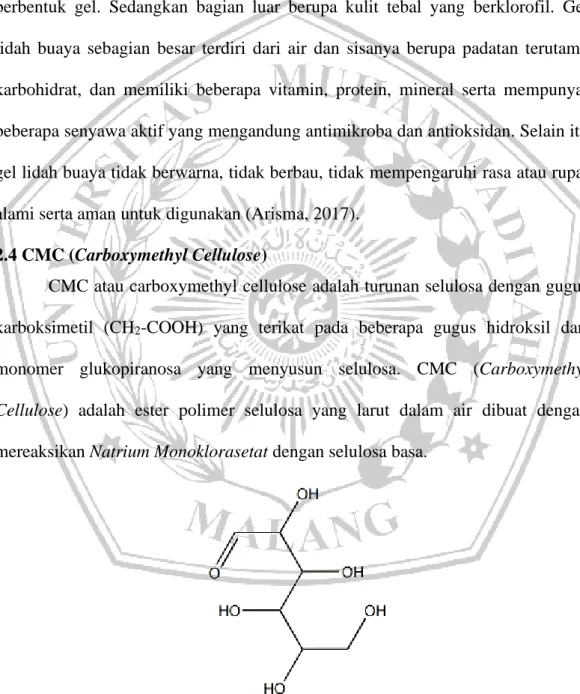

2.4 CMC (Carboxymethyl Cellulose)

CMC atau carboxymethyl cellulose adalah turunan selulosa dengan gugus karboksimetil (CH2-COOH) yang terikat pada beberapa gugus hidroksil dari

monomer glukopiranosa yang menyusun selulosa. CMC (Carboxymethyl Cellulose) adalah ester polimer selulosa yang larut dalam air dibuat dengan mereaksikan Natrium Monoklorasetat dengan selulosa basa.

Gambar 3. Struktur Kimia CMC Sumber: Chemicalbook.com

11 Menurut Winarno (2004), Natrium carboxymethyl cellulose merupakan turunan selulosa yang digunakan secara luas oleh industri makanan adalah garam Na carboxymethyl cellulose murni kemudian ditambahkan Na kloroasetat untuk mendapatkan tekstur yang baik. Selain itu juga digunakan untuk mencegah terjadinya retrogradasi dan sineresis pada bahan makanan. Carboxymethyl cellulose (CMC) adalah bahan yang berfungsi sebagai pemberi bentuk, konsistensi dan tekstur (Sari, 2019).

Pada pembuatan edible film, CMC biasa berperan sebagai bahan yang bersifat hidrokoloid, penstabil dan juga sebagai pemlastis. Pada pembuatan larutan edible film, CMC bekerja dengan cara mengikat air yang ada pada larutan edible film dan meningkatkan viskositas dari larutan tersebut sehingga menghasilkan edible film yang lebih kokoh, elastis, dan memiliki elongasi serta kuat tarik yang cukup baik (Nasution, 2015) selain itu, CMC juga berperan sebagai emulsi antara bahan yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik sehingga larutan menjadi homogen (Laily, 2013). Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang menambahkan CMC pada pembuatan lapisan tipis komposit dimana hal itu terbukti dapat menambah daya kuat tarik dari lapisan komposit tersebut (Indriyati dkk., 2019).

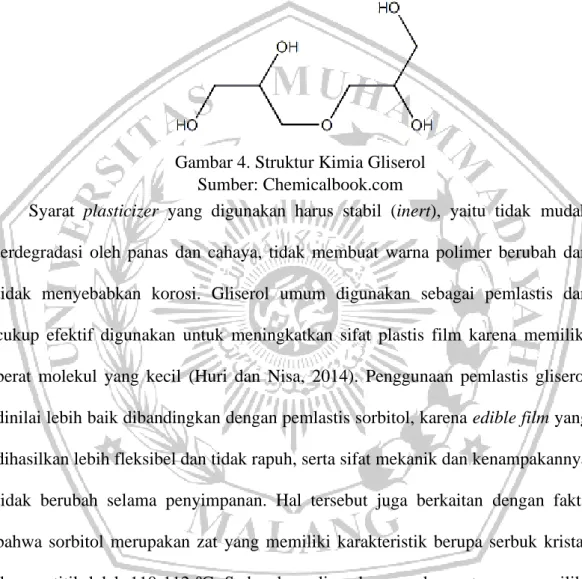

2.5 Gliserol

Gliserol (bahasa Inggris: glycerol, glycerin) adalah senyawa gliserida yang paling sederhana, dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Gliserol merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid, termasuk trigliserida (Atika, 2015). Gliserol merupakan salah satu plasticizer yang banyak digunakan karena cukup efektif mengurangi ikatan hidrogen internal sehingga

12 akan meningkatkan jarak intermolekuler. Cara kerjanya ialah plasticizer dapat menurunkan gaya internal diantara rantai polimer, sehingga akan menurunkan tingkat kegetasan dan meningkatkan permeabilitas terhadap uap air. Gliserol juga merupakan plasticizer yang bersifat hidrofilik, sehingga cocok untuk bahan pembentuk film yang bersifat hidrofilik seperti protein (Huri dan Nisa, 2014).

Syarat plasticizer yang digunakan harus stabil (inert), yaitu tidak mudah terdegradasi oleh panas dan cahaya, tidak membuat warna polimer berubah dan tidak menyebabkan korosi. Gliserol umum digunakan sebagai pemlastis dan cukup efektif digunakan untuk meningkatkan sifat plastis film karena memiliki berat molekul yang kecil (Huri dan Nisa, 2014). Penggunaan pemlastis gliserol dinilai lebih baik dibandingkan dengan pemlastis sorbitol, karena edible film yang dihasilkan lebih fleksibel dan tidak rapuh, serta sifat mekanik dan kenampakannya tidak berubah selama penyimpanan. Hal tersebut juga berkaitan dengan fakta bahwa sorbitol merupakan zat yang memiliki karakteristik berupa serbuk kristal dengan titik leleh 110-112 ºC. Sedangkan gliserol merupakan zat yang memiliki karakteristik berupa cairan dengan titik leleh 17,8 ºC. Pada pembuatan film, suhu yang digunakan adalah 85-90 ºC di mana suhu tersebut masih di bawah titik leleh dari sorbitol (Anggraeni dkk., 2017).

Gambar 4. Struktur Kimia Gliserol Sumber: Chemicalbook.com