BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. HATI

Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Hati bertekstur lunak dan lentur, serta terletak di bagian atas cavitas abdominalis tepat di bawah diafragma. Sebagian besar hati terletak di bawah arcus costalis dexter, dan diafragma setengah bagian kanan memisahkan hati dari pleura, paru-paru, pericardium, dan jantung. Hati terbentang ke kiri untuk mencapai diafragma setengah bagian kiri (Snell, 2012).

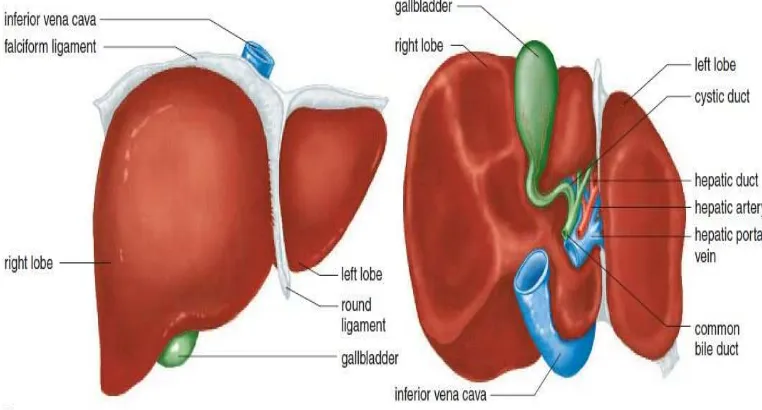

Gambar 2.1. Anatomi Hati secara Makroskopik (a)

Hati memiliki 2 lobus dilihat secara anterior (kiri) dan secara posterior (kanan). Sumber : Mader, 2004

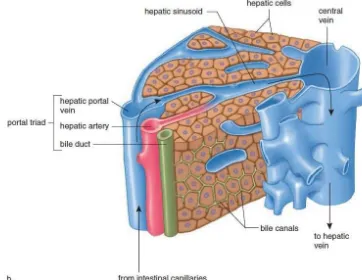

Porta hepatis, atau hilus hepatis, terdapat pada permukaan posteroinferior, dan terletak di antara lobus caudatus dan lobus quadratus. Bagian atas ujung bebas omentum minus melekat pada pinggir porta hepatis. Vena centralis pada masing-masing lobulus bermuara ke vena hepatica. Di dalam ruangan di antara lobulus-lobulus terdapat canalis hepatis, yang berisi cabang-cabang arteri hepatica, vena porta, dan sebuah cabang dari ductus choledocus (triad hepatis) (Snell, 2012).

Gambar 2.2. Anatomi Hati secara Mikroskopik (b)

Potong lintang dari lobus hepatis, mengilustrasikan struktur mikroskopik. Sumber : Mader, 2004

Hati dapat menyekresi empedu, yang dibutuhkan untuk absorpsi makanan berlemak. Selain itu, hati juga berperan dalam fungsi-fungsi vital lainnya :

a. Metabolisme karbohidrat

menjadi glukosa dan melepaskan glukosa tersebut ke aliran darah. Hati juga dapat mengubah asam amino dan asam laktat tertentu menjadi glukosa, dan dapat mengubah jenis gula lain, seperti fruktosa dan galaktosa, menjadi glukosa. Saat kadar gula darah tinggi, terjadi setelah makan, hati mengubah glukosa menjadi glikogen dan trigliserida untuk disimpan.

b. Metabolisme lipid

Hepatosit menyimpan beberapa trigliserida; memecah asam lemak untuk membentuk ATP; mensintesis lipoprotein, untuk transportasi asam lemak, trigliserida, dan kolesterol dari dan menuju sel-sel tubuh; sintesis kolesterol; dan menggunakan kolesterol untuk membentuk garam empedu.

c. Metabolisme protein

Hepatosit mendeaminasi (memindahkan grup amino, NH2) dari asam

amino sehingga asam amino tersebut dapat digunakan untuk produksi ATP atau mengubahnya menjadi karbohidrat atau lemak. Hasilnya merupakan ammonia toksik (NH3) yang kemudian diubah menjadi urea tidak terlalu toksik, lalu

diekskresikan dalam urin. Hepatosit juga mensintesis banyak protein plasma, seperti globulin alpha dan beta, albumin, prothrombin, dan fibrinogen.

d. Metabolisme obat-obatan dan hormon

Hati dapat mendetoksifikasi substansi seperti alkohol dan mengekskresi obat-obatan seperti penisilin, eritromisin, dan sulfonamida ke dalam empedu. Secara kimiawi, hati juga dapat mengubah atau mengekskresi hormon tiroid dan hormon steroid, seperti estrogen dan aldosteron.

e. Ekskresi bilirubin

Bilirubin, derivat heme (sel darah merah yang sudah tua) diabsorpsi oleh hati dari darah dan disekresi ke dalam empedu. Kebanyakan bilirubin di empedu dimetabolisme di usus halus oleh bakteri dan kemudian dieliminasi bersama feses.

f. Sintesis garam empedu

g. Penyimpanan

Selain glikogen, hati merupakan tempat penyimpanan utama untuk vitamin tertentu (A, B12, D, E, dan K) dan mineral (besi dan tembaga), yang dilepaskan dari hati saat dibutuhkan tubuh.

h. Fagositosis

Sel retikuloendotelial stelata (Kuppffer) di hati memfagosit sel darah merah yang sudah tua, sel darah putih, dan beberapa bakteri.

i. Aktivasi vitamin D

Kulit, hati, dan ginjal berpartisipasi dalam mensintesis bentuk aktif dari vitamin D (Tortora & Derrickson, 2009).

2.2. SIROSIS HATI 2.2.1. Definisi Sirosis Hati

Sirosis hati ialah penyakit hati kronis yang tidak diketahui sebab-sebabnya dengan pasti. Telah diketahui bahwa penyakit ini merupakan stadium terakhir dari penyakit hati kronis dan terjadinya pengerasan dari hati. Istilah sirosis diberikan pertama kali oleh Laennec tahun 1819, yang berasal dari kata “kirrhos” yang berarti kuning oranye (orange yellow), karena terjadinya perubahan warna pada nodul-nodul hati yang terbentuk (Hadi, 2002).

Sirosis adalah suatu penyakit yang didefinisikan secara histopatologis dan memiliki beragam manifestasi klinis dan penyulit, yang sebagian di antaranya mengancam nyawa. Gambaran patologik sirosis terdiri dari pembentukkan fibrosis hingga tahap yang menyebabkan distorsi arsitektur hati disertai pembentukkan nodus-nodus regeneratif (Bacon, 2008).

2.2.2. Klasifikasi dan Etiologi

Sebagian besar jenis sirosis dapat diklasifikasikan secara etiologis dan morfologis menjadi : 1) alkoholik, 2) kriptogenik dan post hepatitis (pasca nekrosis), 3) biliaris, 4) kardiak, dan 5) metabolik, keturunan, dan terkait obat (Nurdjanah, 2009).

Tabel 2.1. Etiologi Sirosis Hati

ETIOLOGI SIROSIS

1. Hepatitis C kronik (26%)2. Penyakit hati alkoholik (21%) 3. Sirosis kriptogenik (18%)* 4. Hepatitis B ± hepatitis D (15%) 5. Penyebab lain :

a. NAFLD (Nonalcoholic fatty liver disease) / Perlemakan hati non-alkoholik b. Hemokromatosis

c. Penyakit Wilson

d. Defisiensi α-1 antitrypsin e. Hepatitis autoimun

f. Sirosis biliaris primer

g. Sirosis biliaris sekunder (obstruksi biliaris ekstrahepatik) h. Kolangitis sklerotikans primer

i. Obstruksi aliran vena hepatis kronik (Sindroma Budd-Chiari) j. Obat-obatan (Methotrexate, Amiodarone)

*Mungkin termasuk beberapa kasus NAFLD

Sumber : Choudhury & Sanyal, 20062.2.3. Patofisiologi Fibrosis

β-1 (transforming growth factor β-1) dijumpai pada pasien dengan hepatitis C kronik dan sirosis. TGF β-1, selanjutnya akan merangsang sel-sel stelata yang aktif untuk memproduksi kolagen tipe I (Kusumobroto, 2007).

Peningkatan deposisi kolagen dalam ruang Disse (ruang antara hepatosit dan sinusoid) dan pengurangan ukuran fenestra endotel akan menimbulkan kapilarisasi sinusoid. Sel-sel stelata yang aktif juga mempunyai sifat konstriksi. Kapilarisasi dan konstriksi sinusoid, oleh sel-sel stelata, dapat memacu hipertensi portal. Pemakaian obat-obat di masa depan untuk mencegah timbulnya fibrosis ini, dapat difokuskan terutama untuk menekan terjadinya peradangan hati, menghambat aktivasi sel-sel stelata, menghambat aktivitas fibrogenesis sel stelata, dan merangsang degradasi matriks (Kusumobroto, 2007).

2.2.4. Manifestasi Klinis

Stadium awal sirosis sering tanpa gejala sehingga kadang ditemukan pada waktu pasien melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau karena kelainan penyakit lain. Gejala awal sirosis (kompensata) meliputi perasaan mudah lelah dan lemas, selera makan berkurang, perasaan perut kembung, mual, berat badan menurun, pada laki-laki dapat timbul impotensi, testis mengecil, buah dada membesar, dan hilangnya dorongan seksualitas. Bila sudah lanjut (sirosis dekompensata), gejala-gejala lebih menonjol terutama bila timbul komplikasi kegagalan hati dan hipertensi porta, meliputi hilangnya rambut badan, gangguan tidur, dan demam tidak begitu tinggi. Mungkin disertai adanya gangguan pembekuan darah, perdarahan gusi, epistaksis, gangguan siklus haid, ikterus dengan air kemih berwarna seperti teh pekat, muntah darah dan/atau melena, serta perubahan mental, meliputi mudah lupa, sukar konsentrasi, bingung, agitasi, sampai koma (Nurdjanah, 2009).

2.2.5. Diagnosis

hatinya atau ada tidaknya sirosis yang masih meragukan. Diagnosis kemungkinan sirosis dapat dibuat berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium rutin (Kusumobroto, 2007).

Bila diagnosis sirosis dapat ditegakkan, pemeriksaan lain dikerjakan untuk menentukan beratnya sirosis, serta ada tidaknya komplikasi. Pemeriksaan lain juga dapat dibuat untuk menentukan penyakit dasar yang menyebabkan sirosis. Beberapa pemeriksaan berikut dapat dipakai untuk diagnosis sirosis dan evaluasinya :

a) Anamnesis

Perlu ditanyakan konsumsi alkohol jangka panjang, penggunaan narkotik suntikan, juga adanya penyakit hati menahun. Pasien dengan hepatitis virus B atau C mempunyai kemungkinan tertinggi untuk mengidap sirosis (Kusumobroto, 2007).

b) Pemeriksaan fisik

Hepatomegali dan atau splenomegali. Pada palpasi, hati teraba lebih keras dan berbentuk lebih ireguler daripada hati yang normal. Spider telangiectasias, terutama pada pasien dengan sirosis alkoholik. Spider ini terutama ditemukan di kulit dada. Namun spider juga dapat dijumpai pada mereka yang tidak mempunyai penyakit hati. Ikterus dan jaundice. Asites dan edema dan pasien dengan deposit tembaga (copper) yang abnormal di matanya atau yang menunjukkan gejala-gejala neurologi tertentu, mungkin mengidap penyakit Wilson, yang merupakan kelainan genetik akibat akumulasi tembaga yang abnormal di seluruh tubuh, termasuk dalam hati yang dapat menimbulkan sirosis (Kusumobroto, 2007).

c) Pemeriksaan laboratorium

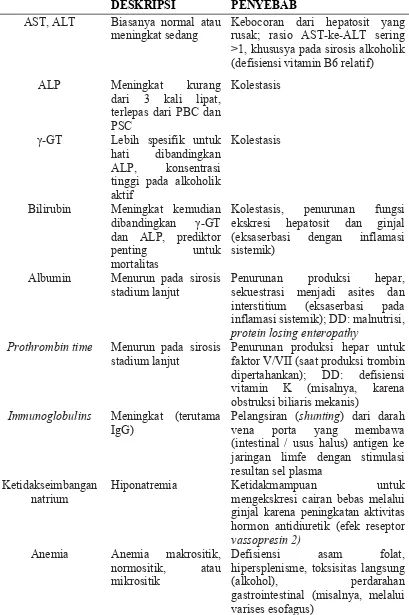

Tabel 2.2. Tes Laboratorium dan Temuannya pada Sirosis

DESKRIPSI PENYEBAB

AST, ALT Biasanya normal atau meningkat sedang

Kebocoran dari hepatosit yang rusak; rasio AST-ke-ALT sering >1, khususya pada sirosis alkoholik (defisiensi vitamin B6 relatif) tinggi pada alkoholik aktif

Kolestasis, penurunan fungsi ekskresi hepatosit dan ginjal (eksaserbasi dengan inflamasi sistemik)

Albumin Menurun pada sirosis stadium lanjut

Penurunan produksi hepar, sekuestrasi menjadi asites dan interstitium (eksaserbasi pada inflamasi sistemik); DD: malnutrisi, protein losing enteropathy

Prothrombin time Menurun pada sirosis stadium lanjut

Penurunan produksi hepar untuk faktor V/VII (saat produksi trombin dipertahankan); DD: defisiensi vitamin K (misalnya, karena obstruksi biliaris mekanis)

Immunoglobulins Meningkat (terutama IgG)

Pelangsiran (shunting) dari darah vena porta yang membawa (intestinal / usus halus) antigen ke jaringan limfe dengan stimulasi resultan sel plasma

Ketidakseimbangan natrium

Hiponatremia Ketidakmampuan untuk mengekskresi cairan bebas melalui ginjal karena peningkatan aktivitas hormon antidiuretik (efek reseptor vassopresin 2)

Anemia Anemia makrositik, normositik, atau mikrositik

Trombosit dan transpeptidase. PBC = primary biliary cirrhosis. PSC = primary sclerosing cholangitis.

Sumber : Schuppan & Afdhal, 2008

antismooth muscle antibody = ASMA dan antimitochondrial antibody = AMA) kadang-kadang dapat ditemukan pada darah pasien hepatitis autoimun atau sirosis bilier primer (Kusumobroto, 2007).

d) Pemeriksaan endoskopi

Varises esofagus dapat ditemukan secara kebetulan pada pemeriksaan endoskopi. Sesuai dengan konsensus Baveno IV, bila pada pemeriksaan endoskopi pasien sirosis tidak ditemukan varises, dianjurkan pemeriksaan endoskopi ulang dalam dua tahun. Bila ditemukan varises kecil, endoskopi ulang dilakukan dalam satu tahun. Sebaliknya, bila ditemukan varises besar, harus secepatnya dikerjakan terapi prevensi untuk mencegah perdarahan pertama (Kusumobroto, 2007).

e) Pemeriksaan CT scan (CAT) atau MRI dan USG

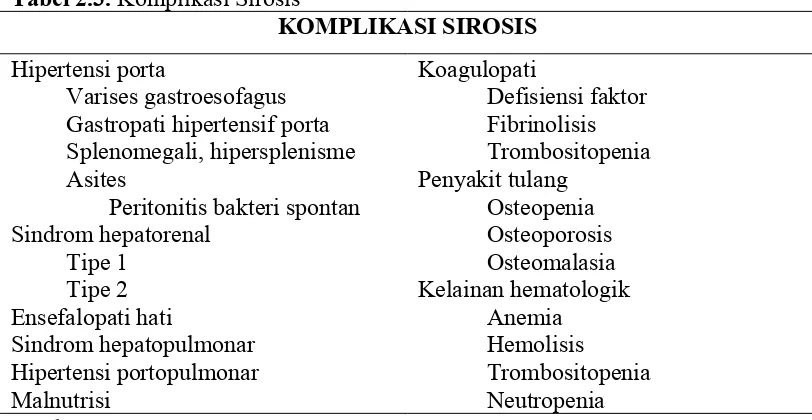

2.2.6. Komplikasi 2.2.6.1. Hipertensi Porta

Hipertensi porta didefinisikan sebagai peningkatan gradien tekanan vena hepatika menjadi > 5 mmHg. Hipertensi porta disebabkan oleh kombinasi dua proses hemodinamik yang berlangsung bersamaan : 1) meningkatnya resistensi intrahati terhadap aliran darah melalui hati akibat sirosis dan nodus-nodus regeneratif, dan 2) meningkatnya aliran darah splanknik akibat vasodilatasi di dalam jaringan pembuluh splanknik (Bacon, 2008).

2.2.6.2. Splenomegali dan Hipersplenisme

Splenomegali kongestif sering terjadi pada pasien dengan hipertensi porta. Gambaran klinis berupa adanya limpa yang membesar pada pemeriksaan fisik dan terjadinya trombositopenia dan leukopenia pada pasien dengan sirosis (Bacon, 2008).

Hipoalbuminemia dan penurunan tekanan onkotik plasma juga berperan menyebabkan hilangnya cairan dari kompartemen vaskular ke dalam rongga peritoneum. Hipoalbuminemia disebabkan oleh berkurangnya fungsi sintesis hati sirosis (Bacon, 2008).

2.2.6.4. Peritonitis Bakteri Spontan

Peritonitis Bakteri Spontan (Spontaneous Bacterial Peritonitis, SBP) merupakan penyulit yang umum dan berat pada asites dan ditandai oleh infeksi spontan cairan asites tanpa sumber intra-abdomen (Bacon, 2008).

2.2.6.5. Sindrom Hepatorenal

Sindrom hepatorenal adalah salah satu bentuk gagal ginjal fungsional tanpa patologi ginjal yang terjadi pada sekitar 10% pasien dengan sirosis tahap lanjut atau gagal hati akut. Pada pasien tersebut, terjadi gangguan mencolok pada sirkulasi arteri ginjal; ini mencakup peningkatan resistensi vaskular disertai oleh berkurangnya resistensi vaskular sistemik (Bacon, 2008).

2.2.6.6. Ensefalopati Hati

Ensefalopati portosistemik adalah penyulit serius penyakit hati kronik dan secara luas didefinisikan sebagai perubahan status mental dan fungsi kognitif yang terjadi pada pasien dengan gagal hati (Bacon, 2008).

2.2.6.7. Malnutrisi pada Sirosis

usus, dan perubahan metabolisme protein. Suplementasi diet bagi pasien dengan sirosis membantu mencegah pasien menjadi katabolik (Bacon, 2008).

2.2.7. Prognosis

Prognosis pasien sirosis tergantung ada tidaknya komplikasi sirosis. Pasien sirosis kompensata mempunyai harapan hidup lebih lama, bila tidak berkembang menjadi sirosis dekompensata. Diperkirakan harapan hidup sepuluh tahun pasien sirosis kompensata sekitar 47%. Sebaliknya pasien sirosis dekompensata, mempunyai harapan hidup hanya sekitar 16% dalam waktu lima tahun (Kusumobroto, 2007).

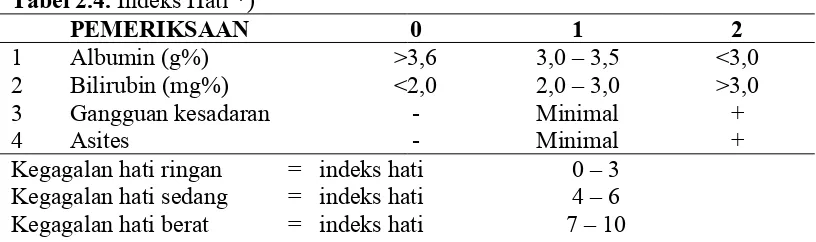

Tabel 2.4. Indeks Hati *)

PEMERIKSAAN 0 1 2

1 Albumin (g%) >3,6 3,0 – 3,5 <3,0

2 Bilirubin (mg%) <2,0 2,0 – 3,0 >3,0

3 Gangguan kesadaran - Minimal +

4 Asites - Minimal +

Kegagalan hati ringan = indeks hati 0 – 3 Kegagalan hati sedang = indeks hati 4 – 6 Kegagalan hati berat = indeks hati 7 – 10

*) Untuk menilai prognosis pasien dengan hematemesis melena yang mendapat terapi medis

Sumber : Kusumobroto, 2007

Indeks hati (Tabel 2.4.) dapat dipakai sebagai petunjuk menilai prognosis pasien sirosis hati dengan hematemesis melena yang mendapat pengobatan medis. Dari hasil penelitian sebelumnya, pasien gagal hati ringan angka kematian antara 0-16%, sementara yang gagal hati sedang sampai berat, angka kematian antara 18-40% (Kusumobroto, 2007).

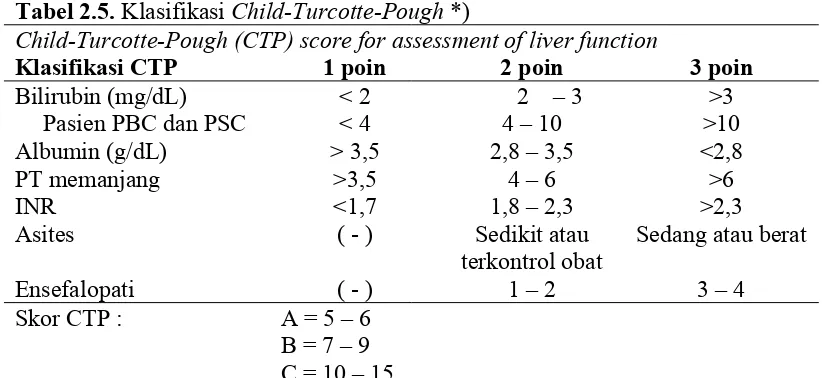

Tabel 2.5. Klasifikasi Child-Turcotte-Pough *)

Child-Turcotte-Pough (CTP) score for assessment of liver function

Klasifikasi CTP 1 poin 2 poin 3 poin

Bilirubin (mg/dL) < 2 2 – 3 >3

*) Untuk menilai kandidat tindakan bedah pada pasien sirosis hati Sumber : Kusumobroto, 2007

Tabel 2.6. Skor MELD atau PELD *)

Model pada penyakit hati tahap akhir (MELD) atau Penyakit hati anak tahap akhir (PELD) :

Skor MELD : 3,8*log [bilirubin] + 11,2*log [INR] + 9,6* [kreatinin] + 6,4 Interval skor MELD = 6 – 40

*) Untuk menilai kandidat penerima donor transplantasi hati Sumber : Kusumobroto, 2007

2.3. METABOLISME LIPID

2.3.1. Transpor Lipid dengan Lipoprotein

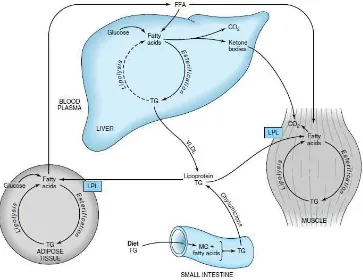

Trigliserida dan lipida besar lainnya (kolesterol dan fosfolipida) yang terbentuk di dalam usus halus dikemas untuk diabsorpsi secara aktif dan ditransportasi oleh darah. Bahan-bahan ini bergabung dengan protein-protein khusus dan membentuk alat angkut lipida yang dinamakan lipoprotein. Tubuh membentuk empat jenis lipoprotein, yaitu kilomikron, Low Density Lipoprotein/LDL, Very Low Density Lipoprotein/VLDL, dan High Density Lipoprotein/HDL. Tiap jenis lipoprotein berbeda dalam ukuran dan densitas, serta mengangkut berbagai jenis lipida dalam jumlah yang berbeda (Almatsier, 2010).

a) Kilomikron

tetesan besar lipida berupa trigliserida, kolesterol, dan fosfolipida dengan sedikit protein (terutama berupa apolipoprotein A dan B) yang membentuk selaput pada permukaannya (Almatsier, 2010).

Gambar 2.3. Transportasi Substrat Lipid dan Metabolitnya Sumber : Mayes & Bender, 2003

b) Very Low Density Lipoprotein (VLDL)

Di dalam hati lipida dipersiapkan menjadi lipoprotein sehingga dapat diangkut melalui aliran darah. Lipoprotein yang dibentuk dalam hati ini adalah VLDL (Very Low Density Lipoprotein), yaitu lipoprotein dengan densitas sangat rendah yang terutama terdiri atas trigliserida (Almatsier, 2010).

Bila VLDL meninggalkan hati, lipoprotein lipase kembali bekerja dengan memecah trigliserida yang ada pada VLDL. VLDL kemudian mengikat kolesterol yang ada pada lipoprotein lain dalam sirkulasi darah. Dengan berkurangnya trigliserida, VLDL bertambah berat dan menjadi LDL (Low Density Lipoprotein), yaitu lipoprotein dengan densitas rendah (Almatsier, 2010).

c) Low Density Lipoprotein (LDL)

LDL yang terutama terdiri atas kolesterol bersirkulasi dalam tubuh dan dibawa ke sel-sel otot, lemak, dan sel-sel lain. Trigliserida akan diperlakukan sama dengan yang terjadi pada kilomikron dan VLDL. Kolesterol dan fosfolipida akan digunakan untuk membuat membran sel, hormon-hormon atau ikatan lain, atau disimpan. Reseptor LDL yang ada di dalam hati akan mengeluarkan LDL dari sirkulasi (Almatsier, 2010).

Pembentukan LDL oleh reseptor LDL ini penting dalam pengontrolan kolesterol darah. Di samping itu dalam pembuluh darah terdapat sel-sel perusak yang dapat merusak LDL. Melalui jalur sel-sel perusak ini (scavenger pathway) molekul LDL dioksidasi, sehingga tidak dapat masuk kembali ke dalam aliran darah. Kolesterol yang banyak terdapat dalam LDL akan menumpuk dalam sel-sel perusak. Bila hal ini terjadi selama bertahun-tahun, kolesterol akan menumpuk pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Pengatur utama kadar kolesterol darah adalah hati, karena sebagian besar (50-75%) reseptor LDL terdapat di dalam hati (Almatsier, 2010).

d) High Density Lipoprotein (HDL).

ada di dalam aliran darah. HDL menyerahkan kolesterol ke lipoprotein lain untuk diangkut kembali ke hati guna diedarkan kembali atau dikeluarkan dari tubuh (Almatsier, 2010).

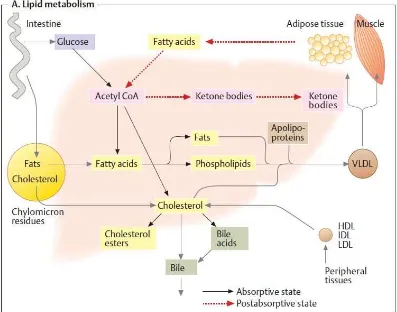

Gambar 2.4. Metabolisme Lipid Sumber : Koolman & Roehm, 2005

Hati melaksanakan fungsi-fungsi utama berikut dalam metabolisme lipid: 1. Hati mempermudah pencernaan dan penyerapan lipid dengan menghasilkan empedu yang mengandung kolesterol dan garam empedu yang disintesis di hati de novo atau dari penyerapan kolesterol lipoprotein.

2. Hati secara aktif membentuk dan mengoksidasi asam lemak dan juga membentuk triasilgliserol dan fosfolipid.

2.3.2. Sumber dan Makna Kolesterol Darah

Ada 2 sumber kolesterol dalam tubuh. Beberapa terdapat dalam makanan (telur, dairy products atau produk susu, daging, dan olahan daging lainnya), namun kebanyakan disintesis oleh hepatosit. Makanan berlemak yang tidak mengandung kolesterol masih dapat meningkatkan kadar kolesterol darah dengan 2 cara. Pertama, konsumsi makanan tinggi lemak menstimulasi reabsorpsi kolesterol yang terdapat di empedu dikembalikan ke darah, sehingga lebih sedikit kolesterol hilang di feses. Kedua, saat lemak jenuh dipecah dalam tubuh, hepatosit menggunakan beberapa produk hasil pemecahan tersebut untuk membentuk kolesterol (Tortora & Derrickson, 2009).

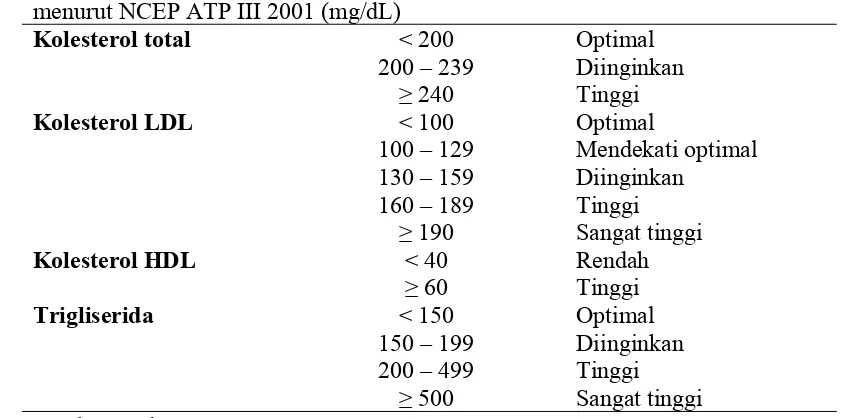

Tabel 2.7. Kadar Lipid Serum Normal

Klasifikasi kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida menurut NCEP ATP III 2001 (mg/dL)

Kolesterol total < 200 Optimal

kolesterol-HDL lebih dari 40 mg/dL. Normalnya, trigliserida berada di rentang 10-190 mg/dL (Tortora & Derrickson, 2009).

2.4. GANGGUAN METABOLISME LIPID PADA PENYAKIT HATI Hati mempunyai peran penting dalam proses pemecahan asam lemak dan sintesis trigliserida. Asam lemak endogen dan eksogen akan diubah di hati menjadi asetil CoA, dan melalui siklus asam sitrat akan menghasilkan energi (Setiawan, 2007).

Konsumsi ethanol jangka panjang akan menimbulkan kerusakan hati. Kadar yang tinggi NADH+H+ dan acetyl-CoA berhubungan dengan ethanol di hati

menyebabkan peningkatan sintesis dari lemak netral (neutral fats) dan kolesterol. Meskipun, pengeluaran dalam bentuk VLDL jumlahnya berkurang karena alkohol, penyimpanan lemak tetap terjadi (perlemakan hati). Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah lemak di hati (kurang dari 5% menjadi lebih dari 50% dari berat keringnya), yang awalnya masih reversibel. Meskipun pada alkoholisme kronis, terjadi peningkatan perubahan hepatosit menjadi jaringan ikat. Pada sirosis hati, kerusakan hati akhirnya mencapai stadium ireversibel, ditandai dengan hilangnya fungsi hati secara progresif (Koolman & Roehm, 2005).

Menurut Miller (1990) dalam Nayak & Shah (2012), sirosis hati merupakan penyakit kronis, difus (meluas ke seluruh organ), dan degeneratif dimana parenkimnya (jaringan organ yang fungsional) memburuk; lobus-lobus diinfiltrasi lemak dan strukturnya berubah; terbentuk jaringan ikat perilobular padat; dan sering berkembang area yang mengalami regenerasi. Sel-sel yang bertahan melakukan multiplikasi sebagai usaha untuk regenerasi dan membentuk “kelompok-kelompok” dari sel-sel hidup yang terpisah oleh jaringan parut (scar tissue). Kelompok dari sel-sel hidup tersebut berkurang pasokan aliran darahnya, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati.