BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Terumbu Karang di Indonesia

Penyebaran terumbu karang di Indonesia tidak hanya terbatas secara horizontal saja, namun juga secara vertikal dengan faktor kedalaman dan struktur substrat. Pertumbuhan dan perkembangan karang berkurang secara eksponensial dengan kedalaman. Beberapa hal yang menjadi faktor pembatas antara lain cahaya, oksigen, suhu dan kecerahan (Goatley, 2012; Seemann, 2014).

Secara umum penyebaran terumbu karang di Indonesia sebagai berikut, sebaran karang dipantai barat Sumatera dan Jawa bagian selatan dipengaruhi oleh arus dari lautan Hindia. Keanekaragaman terumbu karang didaerah ini relatif rendah dikarenakan adanya Up welling berupa air naik yang membawa air dingin dari dasar samudera. Pantai yang banyak lumpurnya seperti pantai utara Jawa tidak mempunyai keanekaragaman terumbu karang yang tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain. Sebaran terumbu karang sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa bagian utara dipengaruhi oleh sedimentasi yang tinggi yang dibawa oleh adanya aliran air sungai. Pertumbuhan terumbu karang di Indonesia umumnya terdapat dipulau-pulau kecil, yang terpisah dari pulau utama semakin baik pula pertumbuhannya. Penyebaran terumbu karang paling baik di daerah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Didaerah ini muara sungai relatif sedikit, struktur pantai dan substrat dasar yang keras serta pola arus terus menerus mengalir (Burke, 2012).

pemburuan satwa.Kelestarian terumbu karang di Indonesia dibawah pengawasan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dirjen Perlindungan hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, dengan ketentuan;

1. Lokasi pengambilan terumbu karang terletak diluar dikawasan konservasi, usulan kawasan konservasi, dan kawasan tujuan wisata.

2. Terumbu karang yang dimanfaatkan boleh diambil dengan ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan laju pertumbuhan dan ukuran maksimal masing-masing kelompok terumbu karang tersebut.

3. Pengambilan dilakukan dengan sistem rotasi dalam periode tertentu. 4. Pengambilan terumbu karang dilakukan tidak melebihi daya regenerasi

kelompok terumbu karang yang telah ditentukan dan terdapat dilokasi. 5. Pengambilan terumbu karang dapat dilakukan setelah adanya penilaian. 6. Pengawasan, pemantauan, dan penerbitan perizinan pengambilan terumbu

karang harus dilakukan.

7. Pemantauan di lapangan perlu dilakukan dilokasi pengambilan dalam waktu 1 tahun sekali untuk mendukung informasi dalam penentuan kuota dan 4 tahun sekali untuk penilaian zonasi.

8. Pemantauan secara rutin oleh PHPA dan LIPI dilakukan ditempat pengekspor untuk kawasan komoditas yang siap dikirim.

2.1.1 Potensi Terumbu Karang DiIndonesia

Potensi terumbu karang di Indonesia menunjukkan dari 800 jenis terumbu karang didunia, 60 persen diantarnya terdapat di Indonesia. Besarnya potensi sumber daya alam ini dari segi jumlah maupun kualitasnya merupakan sumber pendapatan utama nelayan mengingat terumbu karang antara lain tempat memijah, bertelur, mencari makanan, tempat berlindung biota laut. Terumbu karang diIndonesia mengalami kerusakan yang cukup parah khususnya pada daerah wilayah Indonesia Tengah dan wilayah Indonesia Timur. Ekosistem terumbu karang Indonesia mengalami tekanan yang sangat tinggi akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya yang tidak bersahabat dengan lingkungan dipengaruhi faktor Anthropogenic causes dan Natural causes. Hal ini merupakan masih rendahnya faktor kesadaran dan pengetahuan masyarakat pengguna dan serta masih rendahnya kemampuan faktor daya dukung suatu ekosistem dalam mengatasi pemanfaatannya. Sebagai akibatnya dari ketidaktahuan dan ketidaksadaran ini maka terumbu karang mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan. Dari hasil penelitian CoreMap LIPI pengambilan karang untuk pembuatan pondasi dan pembuatan kapur, pengambilan biota laut dengan bahan peledak dan bahan kimia sudah banyak dilakukan ( Burke, 2012 ; Allen, 2014 ).

2.2 Nilai dan Fungsi Terumbu karang

sumber makanannya. Kebanyakan karang laut makan pada waktu malam karena zooplankton bergerak pada waktu malam. Hal ini juga adalah karena tentakel polip yang tersembunyi pada siang hari dapat mengelakkan karang laut menjadi mangsa kepada hewan lain, dan melindungi diri ultra-violet dijumpai pada kedalaman kurang 40 meter dengan salinitas berkisar 33 - 40 0/00 (Riegl, 2013).

Adapun beberapa nilai dan fungsi terumbu karang berdasarkan hasil penelitian puslitbang LIPI, PHPA, WWF Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Nilai ekologis, menjaga keseimbangan biota laut dan hubungan timbal balik antara biota laut dengan faktor abiotik.

2. Nilai ekonomis, sumber daya ini dikembangkan sebagai komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

3. Nilai estetika, dapat membentuk panorama yang indah dikedalaman laut yang dapat dimanfaatkan sebagai arena wisata bahari.

4. Nilai Edukasi, sebagai objek penelitian dan pendidikan.

Disamping itu terumbu karang mempunyai fungsi lain yang cukup penting antara lain sebagai berikut,

1. Sebagai habitat bagi sumber daya ikan dalam ini sebagai tempat memijah, bertelur, mengasuh, mencari makan, dan berlindung sebagai biota laut. 2. Sebagai sumber benih alami bagi pengembangan budi daya perikanan. 3. Sebagai sumber makanan dan bahan baku substansi aktif yang berguna

bagi dunia farmasi dan kedokteran.

4. Sebagai, pelindung pantai dari gelombang laut sehingga terhindar dari degradasi dan abrasi.

2.3 Bentuk Terumbu Karang

1. Terumbu karang tepi ( Fringing Reefs )

Terumbu karang tepi berupa pembentukan terumbu karang yang mengitari pulau, perkembangan tipe terumbu tepi berawal dari suatu pulau samudra yang perlahan-lahan mengalami penurunan. Terumbu tepi banyak ditemui di pulau-pulau dan disepanjang daratan besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu karang mengarah secara vertikal. Teramati banyak terdapat di Bunaken Sulawesi, pulau Panaitan Banten, Nusa Dua Bali (Burke, 2012, Yao, 2013).

2. Terumbu karang penghalang ( Barrier Reefs )

Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, ke arah laut lepas tumbuh pada kedalaman hingga mencapai 75 meter di bawah permukaan air laut. Membentuk kolom air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya karang penghalang tumbuh di sekitar pulau besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Seperti terdapat diBatuan Tengah Bintan, kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, kepulauan Banggai Sulawesi Tengah ( Braga, 2004).

3. Terumbu karang cincin ( Atolls )

Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Terumbu karang cincin merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang, ditemukan pada kedalaman rata-rata 45 meter.Terdapat di Sulawesi, Maratua Kalimantan Selatan, pulau Dana NTT, dan Papua (Oskin, 2013).

4. Terumbu karang datar ( Patch Reefs )

kedalaman relatif dangkal. Terdapat dikepulauan Seribu DKI Jakarta dan kepulauan Ujung Batu Aceh ( Kuffner, 2010).

Berdasarkan bentuk pertumbuhannya karang terbagi atas karang Acropora dan non-Acropora. Perbedaan Acropora dengan non-Acropora terletak pada struktur skeletonnya. Acropra memiliki bagian yang disebut axial koralit dan radial koralit, sedangkan non-Acropora hanya memiliki radial koralit (Richards, 2012 ; Rahmani, 2013; Hemond, 2014).

1.Bentuk Bercabang (Branching), memiliki cabang lebih panjang dari pada diameter yang dimiliki, banyak terdapat di sepanjang tepi terumbu dan bagian atas lereng, terutama yang terlindungi atau setengah terbuka. Bersifat banyak memberikan tempat perlindungan bagi ikan dan invertebrata tertentu.

2.Bentuk Kerak (Encrusting), tumbuh menyerupai dasar terumbu dengan permukaan yang kasar dan keras serta berlubang-lubang kecil, banyak terdapat pada lokasi yang terbuka dan berbatu-batu, terutama mendominasi sepanjang tepi lereng terumbu. Bersifat memberikan tempat berlindung untuk hewan-hewan kecil yang sebagian tubuhnya tertutup cangkang.

3. Bentuk lembaran (Foliose), merupakan lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu, berukuran kecil dan membentuk lipatan atau melingkar, terutama pada lereng terumbu dan daerah-daerah yang terlindung. Bersifat memberikan perlindungan bagi ikan dan hewan lain.

4. Bentuk Jamur (Mushroom), berbentuk oval dan tampak seperti jamur, memiliki banyak tonjolan seperti punggung bukit beralur dari tepi hingga pusat mulut.

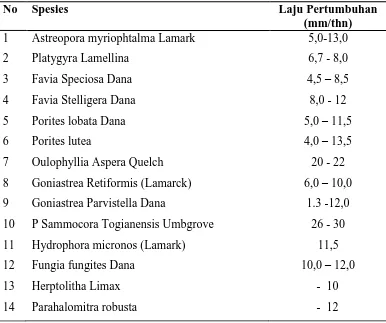

proses pertumbuhan akan terbentuk lingkaran tahunan (Annual Band) yang merupakan kerangka (Skeleton) terumbu karang yang dapat digunakan kronologi. Selama proses pembentukan kerangka karang tersebut juga terjadi inkorporasi isotop dan unsur-unsur yang mencerminkan kondisi lingkungan dalam air laut sekitarnya seperti suhu permukaan air laut, kesetimbangan hidrologi (Evaporasi dan presipitasi) dan sirkulasi air laut. Karang massif berupa jenis porites tersebar luas di Indonesia dikarenakan jenis karang ini mampu hidup dari berbagai kondisi lingkungan pada derah tersedimentasi rendah dan daerah pada tersedimentasi tinggi, air laut dengan salinitas rendah maupun air laut pada salinitas tinggi dan jenis karang ini mampu hidup pada daerah berbatu, berpasir dan pada pecahan karang. Adapun laju pertumbuhan spesies terumbu karang massif adalah sebagai berikut (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Laju pertumbuhan spesies terumbu karang massif

No Spesies Laju Pertumbuhan

(mm/thn)

1 Astreopora myriophtalma Lamark 5,0-13,0

2 Platygyra Lamellina 6,7 - 8,0

3 Favia Speciosa Dana 4,5 – 8,5

4 Favia Stelligera Dana 8,0 - 12

5 Porites lobata Dana 5,0 – 11,5

6 Porites lutea 4,0 – 13,5

7 Oulophyllia Aspera Quelch 20 - 22

8 Goniastrea Retiformis (Lamarck) 6,0 – 10,0

9 Goniastrea Parvistella Dana 1.3 -12,0

10 P Sammocora Togianensis Umbgrove 26 - 30

11 Hydrophora micronos (Lamark) 11,5

12 Fungia fungites Dana 10,0 – 12,0

13 Herptolitha Limax - 10

2.4 Tipe - Tipe Terumbu Karang

Tipe dari terumbu karang berdasarkan jenisnya ada dua yaitu, karang keras dan karang lunak. Karang keras ( Brain coral dan Elkhorn coral) merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang tersusun dari CaCO3. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh karang sebenarnya sangat rapuh mudah hancur dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Karang keras ini disebut hermatifik karena memiliki susunan eksoskeleton menghasilkan CaCO3, hal ini merupakan fenomena menarik baik bagi ilmuan. Hewan karang sebagai penyusun utama terumbu karang, mampu membuat "bangunan" dari pengendapan kalsium karbonat (CaCO3). Kelas Anthozoa (Filum Cnidaria) dapat membentuk terumbu, hanya dari kelompok hermatypic coral (ordo Scleractinia), sedangkan yang tidak membentuk karang disebut ahermatypic coral. Kelompok hermatypic coral tersebut hidupnya bersimbiosis dengan alga bersel satu zooxanthellae yang berada pada sel dilapisan endodermis. Hasil dari proses fotosintesa zooxanthellae merupakan endapan kalsium karbonat yang menjadi berbagai bentuk dan struktur yang khas tergantung dari jenis inang hewan karang. Semakin maksimal proses fotosintesa zooxanthellae, maka semakin maksimal pula kalsium karbonat yang dapat diendapkan, berarti semakin cepat proses pertumbuhan hewan karang. Terumbu karang ini tidak mampu membangun terumbu karang sendiri. Melekatkan hewan karang ke terumbu karang yang berkembang di lingkungan yang dangkal, dan intensitas cahaya terang. Maka peran ganggang corraline sama pentingnya dengan karang yang menentukan tingginya gabungan terumbu karang tumbuh terbaik dan memiliki pengaruh yang dominan dapat cepat tumbuhnya. ( Cooper, 2010 ; Howard, 2015 ).

mencapai ribuan polip. Membentuk bangunan kapur (hermatypic coral) dikenal pula sebagai reef-building coral seperti pada jenis Scleractinia. Kalsium karbonat yang terbentuk kemudian membentuk endapan menjadi rangka hewan karang, karbondioksida yang dikeluarkan hewan karang digunakan zooxanthellae untuk fotosintesis, guna mengubah cahaya matahari menjadi glukosa, glyseryl, asam amino, dan phospat organik yang berfungsi membangun dinding karang skeleton. Zooxanthella memerlukan nutrien khususnya Nitrogen dengan kosentrasi 0,002 mg/l dan Phosfor 0,016 mg/l. Kosentrasi terlarut dilaut diserap langsung oleh karang dalam jaringan tubuhnya kemudian ditransfer kedalam jaringan alga melalui proses fotosintesis dan respirasi. Nutrien ini mengandung energi yang akan ditrasfer balik kedalam jaringan karang dan digunakan untuk tetap hidup, Hasil dari sisa ekskresi karang tidak dibuang semuanya tapi dipakai zooxanthella untuk energi (recycle) sehingga kedua organisme tetap hidup. Zooxanthella mengandung pigmen dengan kemampuan absorbsi sinar yang sangat baik yang didalamnya terdapat karoten, perinidin, neoperidin, dinoxantin, xantopil, chlorophil C2, asam amino dan asam lemak yang menyebabkan karang berwarna warni ( Albright, 2013).

2.5. Bencana Alam Geologis

Bencana alam geologis meliputi gempa bumi dan letusan dari gunung berapi, disebabkan oleh adanya gaya endogen yang berasal dari dalam bumi. Hal ini terjadi karena secara tektonis, wilayah Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia yang aktif, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia. Interaksi antar lempeng tektonik ini menyimpan dampak negatif berupa bencana gempa bumi. Berdasarkan kedalaman hipocentrumnya, terjadi gempa bumi dangkal, gempa bumi sedang, dan gempa bumi dalam. Dengan kategori gempa bumi dangkal pusatnya < 70 km, gempa bumi sedang pusatnya 70 - 300 km, gempa bumi dalam pusatnya 300 – 700 km. Sedangkan berdasarkan magnitudonya gempa bumi dikategorikan 6 kategori tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kategori gempa bumi

No Magnitude (Skala Richter) Kategori

1 Lebih dari 8 Sangat besar 2 7 - 7,9 Besar 3 6 – 6,9 Cukup besar 4 5 – 5,9 Sedang 5 4 - 4,9 Kecil 6 3 – 3,9 Sangat kecil Sumber BMKG

2.6. Bencana Alam Klimatologis

Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor iklim berupa badai tropis siklon, taifun, umumnya terjadi dilautan tropis. Iklim tropis memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Musim hujan di Indonesia pada umumnya berlangsung dari bulan Oktober sampai

Maret. Pada bulan ini kedudukan matahari banyak berada di belahan bumi

selatan, sehingga wilayah ini mengalami pemanasan yang maksimal. Sementara

di belahan bumi utara benua Asia yang mendapatkan panas yang sedikit memiliki

tekanan udara maksimum. Kondisi demikian, menyebabkan angin bertiup dari

benua Asia menuju benua Australia melalui Samudra Pasifik. Angin tersebut

merupakan angin muson Barat Laut. Bersifat lembab karena membawa uap air

yang banyak dari Samudra Pasifik, sehingga menyebabkan terjadinya hujan di

wilayah Indonesia. Akibat dari kecepatan angin yang mencapai 120 km/jam dapat mengakibatkan kerusakan, merobohkan bangunan, merusak sarana dan prasarana, menumbangkan pohon dan dapat menerbangkan benda- benda yang dilaluinya. Pada daerah pantai, dapat mengangkat air laut sehingga timbul gelombang besar sampai 15 m atau lebih. Demikian pula akibat dari curah hujan yang tinggi daerah yang lebih rendah dibandingkan muka air laut, daerah yang terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit, atau adanya pasang naik air laut. Kehidupan terumbu karang yang telah mengalami faktor iklim berupa badai tropis dan dapat pulih dari kerusakan yang dialaminya. Karang dapat mati karena pemasukan air tawar selama badai tropis yang kejadiannya terlokalisir dan memberikan dampak utama pada terumbu karang dipaparan yang dangkal. Ada 5 dampak utama bagi terumbu karang berupa naiknya permukaan laut, kenaikan suhu, berkurangnya tingkat pengapuran, perubahan pola sirkulasi air laut, pertambahan frekuensi kejadian cuaca yang merusak ( Cao, 2014 ).

2. Kenaikan suhu air laut; Diperkirakan kenaikan 1–2°C terjadi tahun 2100. Di daerah tropis telah terjadi kenaikan 0,5°C selama 2 dekade terakhir. Tampaknya hanya perubahan kecil, akan tetapi dapat diartikan bahwa selama periode musim normal, suhu akan melebihi batas toleransi dari hampir semua jenis terumbu karang, hal ini akan menaikkan frekuensi terjadinya pemutihan pada terumbu karang ( Muthukrishnan, 2014; Seemann, 2014; Bowen, 2015; Evenhuis, 2015; Migala 2015 ).

4. Perubahan pola sirkulasi lautan; arus diperlukan dalam proses pertumbuhan karang dalam hal menyuplai makanan berupa mikroplankton. Arus juga berperan dalam proses pembersihan dari endapan-endapan material dan menyuplai oksigen yang berasal dari laut lepas. Dengan demikian arus sangat berperan penting dalam proses transfer. Lebih lanjut dikatakan bahwa arus dan sirkulasi air berperan dalam proses sedimentasi. Sedimen dari partikel lumpur padat yang dibawa oleh aliran permukaan akibat erosi menutupi permukaan terumbu karang. Sehingga tidak hanya berdampak negatif terhadap hewan karang, tetapi juga terhadap biota yang hidup berasosiasi dengan habitat tersebut. Pada saat terjadinya pola sirkulasi dari lautan dalam skala besar akan mengubah distribusi dan transportasi larva karang, maka akan berdampak pada perkembangan dan distribusi terumbu karang diseluruh dunia (Vanhulten, 2014).

5. Frekuensi kejadian cuaca yang merusak; perubahan pola tahunan atmosfer dapat mengakibatkan berubahnya frekuensi dan intensitas badai, angin juga perubahan pola presipitasi yang akan menyebabkan pemutihan karang dalam kurun waktu 30 -50 tahun. Peningkatan frekuensi pemutihan karang menyebabkan karang beradaptasi yang berubah secarah fisiologis menjadi toleran terhadap suhu tinggi atau terjadinya kematian populasi zooxanthellae yang juga tidak mampu pada suhu tinggi ( Teneva, 2011; Suzuki, 2013; Chaudhury, 2014).

2.7 Tekanan Anthropogenik

kawasan terumbu karang. Karang didekat daratan besar dengan populasi tinggi akan lebih rawan terkena polusi kimia dan sedimentasi ( Wilkinson, 2011; Tyrrell, 2011; Al-Rousan, 2012 ; Muthukrishnan, 2014).

1. Polusi Kimia

Polusi kimia berupa senyawa organik kompleks dan logam berat yang ter dapat dikawasan terumbu karang dalam bentuk limbah yang tidak mengalami perlakuan, sampah-sampah pertanian, serta limbah industri memberi tekanan kepada terumbu karang karena terhambatnya proses fotosintesis di zooxanthellae, energi yang diberikan ke polip karang akan berkurang maka proses ini akan menyebabkan pemutihan dan kematian karang. Selain polusi kimia juga dapat dipengaruhi oleh adanya penurunan maupun kenaikan dari pH air laut yang sebaiknya berkisar 7,9 – 8,3 bersifat alkalis atau basa, dengan salinitas air laut berkisar antara 33- 40 per mill ( Abdelmongy, 2015; Abdel- Ghani, 2015).

2. Polusi Sedimen

3. Penambangan Karang