BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Persepsi Dalam Kajian Lingkungan Binaan

Persepsi merupakan studi perilaku yang menjadi konsep kerangka berpikir

dalam pendekatan menganalisis hubungan yang terjadi antara manusia dengan tempat

beraktivitasnya. Khususnya sejak kepedulian tentang perencanaan dan perancangan

berbasis sosial (humanisme) memberi ruang bagi pendekatan perilaku untuk

membantu memecahkan permasalahan tentang isu kenyamanan ruang, kesesakan,

rasa terisolasi, hilangnya privasi seseorang, citra budaya suatu bangunan atau

kawasan. Sebagian besar dari lingkungan binaan dibentuk oleh persepsi manusia,

meskipun lingkungan binaan terdefenisi oleh bentuk fisik, namun juga ada kehidupan

di dalamnya. Lingkungan binaan ada di masa kini dan keberadaannya dapat

mengingatkan manusia pada masa lalu, dan membuat orang berpikir akan masa depan.

Karena sifatnya yang kompleks inilah menjadi penting bagi perencana untuk

mengerti bagaimana manusia meemberi respon terhadap persepsi tersebut, baik

secara personal maupun sebagai kelompok pengguna. Keberadaan studi perilaku

menjadi sangat berarti kehadirannya setelah peristiwa diledakkannya sebuah

bangunan kompleks perumahan di Amerika Serikat yang beberapa waktu sebelumnya

memperoleh penghargaan (award) yang sangat prestisius dari institusi arsitek di

institusi tersebut patut mendapat penghargaan ternyata di dalamnya menimbulkan

berbagai permasalahan kepada penghuninya. Vandalisme dan tindakan kriminal

menyebabkan hilangnya rasa aman para penghuni bangunan tersebut. Bermula dari

begitu banyak persoalan yang muncul berkaitan dengan menurunnya kualitas

lingkungan urban di kota-kota Amerika, pendekatan berbasis manusia sangat

diperlukan untuk pengembangan perencanaan arsitektur dan kota. Bidang penelitian

dan kajian perilaku membuahkan gagasan yang berkontribusi bagi aspek fisik

lingkungan binaan. Munculnya buku Human Aspect of Urban Form, Toward a Man-Environment Approach to Urban Form and Design pada tahun 1977 yang ditulis oleh Amos Rapoport semakin mempertegas peranan perilaku dalam kajian lingkungan

binaan.

Menurut Amos Rapoport (1977) dalam tulisan Haryadi (1996) kajian perilaku

dalam lingkungan binaan berkaitan dengan tiga pertanyaan mendasar yaitu:

1. Bagaimana manusia membentuk lingkungannya–bagaimana karakteristik

individu dan masyarakat berperan dalam membentuk lingkungan binaan

yang spesifik?

2. Bagaimana dan seberapa besar suatu lingkungan binaan memberikan

dampak pada manusia–seberapa jauh perilaku manusia dipengaruhi oleh

lingkungan (sistem seting)?

3. Mekanisme-mekanisme seperti apakah yang memungkinkan

Secara konseptual, pendekatan perilaku menekankan bahwa manusia

merupakan makhluk berpikir, yang mempunyai persepsi dan keputusan dalam

interaksinya dengan lingkungan. Konsep ini dengan demikian meyakini bahwa

interaksi antara manusia dan lingkungan tidak dapat diinterpretasikan secara

sederhana dan mekanistik, melainkan kompleks dan cenderung dilihat sebagai

sesuatu yang ‘probabilistik’. Di dalam interaksi yang kompleks ini, pendekatan

perilaku memperkenalkan apa yang disebut sebagai cognitive process yaitu proses mental dimana orang mendapatkan, mengorganisasikan, dan menggunakan

pengetahuannya untuk memberi arti dan makna terhadap ruang yang digunakannya.

Sebagaimana dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan antara lain:

environmental perception, cognition, environmental pressures, stress, dan lain-lain, pendekatan perilaku berkembang dari disiplin psikologi lingkungan, terutama

dipelopori oleh Roger Barker (1969) dengan apa yang disebut sebagai ecological psychology. Prinsip dasar yang diperkenalkan Barker adalah mengenai pentingnya proses-proses psikologis dalam memediasi hubungan antara manusia dan lingkungan.

Dengan mengembangkan studi ini, Barker berhasil menarik perhatian banyak ahli

psikologi untuk memperhatikan aspek-aspek sosial akan perilaku sekelompok orang

dalam seting tertentu (Haryadi, 1996).

Kajian psikologi menekankan bahwa ruang atau lingkungan itu bersifat sangat

personal dan mempunyai arti yang spesifik bagi setiap individu. Kemudian, setiap

individu dan masyarakat juga cenderung mempunyai kapasitas yang berbeda dalam

Sebagian dapat memberikan respon secara mudah, sebagian sulit atau bahkan

sebagian sama sekali tidak mampu memberikan respon dan beradaptasi dengan

lingkungannya. Masalah-masalah ini secara akademik diterangkan berdasar

kajian-kajian empirik, sehingga sampai saat ini telah dapat dikembangkan beberapa konsep

penting dalam kajian lingkungan binaan dan perilaku. Dalam penelitian ini konsep

penting tersebut adalah persepsi lingkungan dan lingkungan yang terpersepsikan.

Persepsi lingkungan atau environmental perception adalah interpretasi tentang suatu seting oleh individu, didasarkan latar belakang budaya, nalar, dan pengalaman

individu tersebut. Setiap individu, dengan demikian akan mempunyai persepsi

lingkungan yang berbeda, karena latar belakang budaya, nalar serta pengalamannya

berbeda. Akan tetapi, dimungkinkan pula beberapa kelompok individu mempunyai

kecenderungan persepsi lingkungan yang sama atau mirip, karena kemiripan latar

belakang budaya, nalar serta pengalamannya. Di dalam kajian arsitektur lingkungan

dan perilaku justru menekankan pada ragam dan kesamaan environmental perception beberapa individu atau beberapa kelompok individu (Haryadi, 1996). Dalam konteks

perancangan lingkungan, dikatakan oleh Rapoport (Haryadi, 1996) bahwa peran

persepsi lingkungan sangat penting, oleh karena keputusan-keputusan atau

pilihan-pilihan perancangan akan ditentukan oleh persepsi lingkungan perancang. Dengan

kata lain, apabila perancang tidak mencoba memahami persepsi lingkungan

masyarakat yang ia rancang lingkungannya, dimungkinkan tidak akan terjadi suatu

kualitas perancangan lingkungan yang baik. Di dalam konteks studi antropologi

sebagai aspek emic dan etic (Haryadi, 1996). Emic menggambarkan bagaimana suatu lingkungan dipersepsikan oleh kelompok di dalam sistem tersebut (bagaimana suatu

kelompok mempersepsikan lingkungannya). Sementara etic adalah bagaimana pengamat atau outsider (misalnya perancang) mempersepsikan lingkungan yang sama. Masalah emic dan etic ini menjadi penting, karena kita akan berhadapan dengan suatu pandangan subyektif yang berbeda tentang suatu lingkungan yang sama.

Untuk lingkungan binaan berupa warisan kota yang bersejarah, pembangunan

komersial yang sering mengancam keberadaan bangunan cagar budaya, persepsi

masyarakat berubah dari yang sebelumnya menganggap banguanan itu tidak berharga

menjadi berharga (perubahan guna). Keinginan pemangku kepentingan untuk

memelihara bangunan cagar budaya tidak selalu diterjemahkan dengan benar.

Pemangku kepentingan baik sukarela maupun tidak menyerahkan tanggung jawab

pengembangan, pemeliharaan, dan manajemen kepada dinas pemerintah, yang

memiliki kekuasaan untuk membentuk kota. Ketika pemangku kepentingan tidak lagi

menjadi orang yang terlibat sekalipun bangunan cagar budaya mereka sangat berarti,

gagasan dan partisipasi mereka akan terbatas dan tidak muncul (Porter, 2005).

Pentingnya studi persepsi untuk dipertimbangkan sebagai kerangka penelitian

dapat dijabarkan dalam beberapa hal sebagai berikut (Barat, 2007):

1. Persepsi adalah level konseptual yang paling mendasar dalam pengetahuan

sebuah organisasi / komunitas.

2. Informasi dan sistem gagasan yang dikomunikasikan antar pengguna

3. Pencapaian sebuah kesepakatan atau keputusan ditentukan oleh kesamaan

atau perbedaan persepsi.

4. Merubah sebuah masalah dan menemukan jalan keluar dari suatu

kemungkinan adalah melakukan transformasi pada tingkat persepsi.

Persepsi yang digunakan dalam studi lingkungan binaan pada umumnya

berguna untuk memberikan pengembangan strategi yang baru terhadap sebuah

kebijakan atau kegiatan yang kurang efektif. Setelah menganalisis persepsi tersebut,

maka dapat dicari model solusi yang tepat untuk mengisi kekurangan pencapaian

metoda sebelumnya. Dan juga dapat menghimpun penyebaran pengaruh dan

kesadaran dari masyarakat pada tingkat sosial yang lebih luas (Pantano, 2011).

Banyak pemangku kepentingan bangunan yang ingin melindungi fungsi dan

penampilan bangunan tetapi melakukan pemeliharaan yang sifatnya jangka pendek,

karena kurangnya pemahaman dan intervensi pihak yang ahli. Persepsi yang timbul

pada umumnya menjadi pemeliharaan berbasis ekonomi yang minim, dan pemikiran

kalau bangunan tidak rusak, mengapa perlu diperbaiki (Forster, 2009).

Monumentenwacht Nederland (2000) mempublikasikan banyak pemangku kepentingan bangunan cagar budaya yang tidak tahu kapan dan bagaimana

melakukan perbaikan. Persepsi yang terbentuk adalah semakin sedikit intervensi

kepada bangunan (tanpa pemeliharaan) akan membuat bangunan semakin asli/otentik.

konservasi. Pemangku kepentingan memandang perbaikan dan pemeliharaan sebagai

konsep pekerjaan sewaktu-waktu. Itulah sebabnya masyarakat perlu panduan dan

bimbingan prinsip konservasi bangunan yang melibatkan aspirasi praktis dari badan

pusaka kota. Ada pemangku kepentingan yang mencoba mengimplementasikan

pemeliharaan, tetapi bimbingan yang diberikan salah, hal ini menimbulkan persepsi

bahwa organisasi keahlian memiliki pengaruh dan kepentingan yang negatif.

Sehingga pemangku kepentingan memandang tidak perlu melakukan konsultasi

dengan organisasi tersebut (Forster, 2009).

Keberhasilan sebuah kebijakan pelestarian cagar budaya khususnya tidak lagi

berorientasi kepada sosok figur, bangunan besar yang ternama, atau gaya bangunan

yang elegan. Gerakan mendukung kebijakan hukum dan pelestarian cagar budaya

telah menekankan pentingnya melibatkan komunitas, khususnya pemangku

kepentingan bangunan dalam hal ini. Persepsi mereka digali dan disalurkan dalam

rencana pengembangan yang disetujui bersama agar dapat mencapai sebuah

keseimbangan yang ideal di antara preservasi masa lalu, kebutuhan masa kini, dan

warisan masa depan (Hauer, 2007). Pemahaman dan interpretasi pemangku

kepentingan tidak lagi mengganggap pelestarian cagar budaya sebagai kunjungan

museum, program pemerintah, program wisata, program akademik dan lainnya, tetapi

juga program komunitas dari himpunan para pemangku kepentingan bangunannya.

Informasi persepsi itu penting untuk menjadi target dalam menilai keberhasilan

program dan regulasi yang ada (Pokotylo & Guppy, 1999). Pendekatan peraturan

(Araujo & Bramwell, 1999) dapat dilakukan dengan cara membagikan informasi

regulasi kepada pemangku kepentingan dan menanyakan pemahaman dan sudut

pandang yang mereka punya. Hasilnya digunakan untuk menganalisis persepsi

masyarakat terhadap regulasi tersebut baik atau tidak, suportif, netral atau oposisi.

Pelestarian warisan kawasan lama bernilai sejarah diupayakan harus

merambah area hukum, peraturan perundangan, dan kewenangan badan pemerintah

(Budihardjo, 1993). Krisis yang dihadapi kota-kota di Indonesia saat ini terjadi bukan

karena adanya masalah ekonomi, melainkan merupakan akumulasi kesalahan dari

serangkaian kebijakan, strategi, maupun program pengembangan perkotaan selama

25 tahun lebih (Santoso, 2006). Kebijakan yang berdampak buruk pada

perkembangan kota-kota di Indonesia adalah kebijakan yang melepas perkembangan

kota begitu saja pada mekanisme pasar. Akibatnya kota-kota di Indonesia tidak

memiliki visi masa depan yang jelas, terutama dalam menghadapi globalisasi.

Kebijakan yang tidak proaktif akan mengakibatkan inisiatif pengembangan kota

hampir sepenuhnya berada di tangan para pemangku kepentingan modal dan investor,

dengan agenda mereka masing-masing (Santoso, 2006). Apa yang akan terjadi

dengan kota tersebut, di mana akan dibangun gedung perkantoran atau kawasan

industri baru, atau di mana akan dibuka fasilitas macam apa, tidak pernah bisa

ditentukan bersama-sama, melainkan ditentukan hanya oleh sejumlah kecil pejabat

dan pengusaha berpengaruh. Sifat eksklusif dalam pengambilan keputusan akan

mengakibatkan pembangunan kota berjalan ke arah yang hanya menguntungkan

semakin lama semakin terdesak ke belakang. Tanpa pengaturan yang mengharuskan

partisipasi masyarakat dalam pengembangan kota, partisipasi tersebut akan tetap

menjadi gagasan semata. Tanpa partisipasi masyarakat, kota-kota akan menjadi kota

pemerintah atau kota para pemodal, dan belum bisa menjadi kota dengan warga yang

merasa ikut memilikinya (Santoso, 2006).

Perencanaan tata ruang perkotaan selama ini tidak mampu berfungsi sebuah

instrumen legal yang bisa memberi batasan dan arahan pengembangan kota, karena

pemerintah sendiri tidak pernah konsisten melaksanakannya. Bila Pemerintah Daerah

dengan bantuan instansi terkait di pusat menyusun rencana tata ruang guna

mengantisipasi perkembangan kota, sebagian besar usulan rencana tata ruang tersebut

merupakan pemutihan dari proses pengembangan yang sudah terjadi. Di kota-kota

yang berkembang cepat, proses pemutihan ini menjadi rutin, karena berbagai

ketentuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dilanggar, baik oleh

masyarakat awam maupun oleh para pelaku bisnis. Walaupun demikian, banyak

ketentuan seringkali tidak bisa dilaksanakan. Hal ini terjadi karena penyusunan

rencana dibuat tanpa pengetahuan lapangan yang memadai, sebagian akibat biaya

perencanaan yang terbatas, tapi lebih sering akibat ketidakmampuan para perencana

serta arahan yang salah dari pemberi tugas (Santoso, 2006). Pemangku kepentingan

tidak akan mau melibatkan diri karena mereka mengerti bahwa mereka dianggap

tidak penting dan tidak mendapatkan keuntungan yang positif bagi mereka sendiri

(Adeniran & Akinlabi, 2011). Dampak dari kebijakan pembangunan kota yang sangat

dapat terlihat pada terjadinya pemusatan kegiatan perkotaan dengan nilai tambah

yang tinggi di lokasi-lokasi strategis, tanpa memperhitungkan daya dukung dan

infrastruktur yang ada serta dampak negatifnya bagi fungsi-fungsi lain di

sekelilingnya. Kebijakan pengembangan kota yang demikian pada akhirnya akan

melahirkan kota dengan bagian-bagian yang tidak saling terintegrasi sehingga tidak

bisa berfungsi secara efisien. Kota hanya bisa menjadi tempat hidup yang berkualitas

melalui proses pengaturan kehidupan berkota secara kolektif, yang mampu

mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat. Bila perlu, hal ini harus

dicapai dengan mengendalikan mekanisme pasar (Santoso, 2006). Hampir semua kota

dunia yang berkualitas mempraktikkan berbagai instrumen pengendalian

perkembangan kota, seperti pembatasan pembangunan di restricted urban area, atau melalui moratorium (pelarangan perubahan fungsi).

Pada kebanyakan perencanaan kota dan lingkungan, masyarakat acapkali

dilihat sekadar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi tempat untuk

aktivitas kehidupan, kerja, rekreasi, belanja dan bermukim, akan tetapi kurang diberi

peluang untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaannya. Sebagai

makhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan

pengawasan (a sense of mastery and control) terhadap habitat atau lingkungannya.

rasa tersebut merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk

kemudian mempertahankan atau melestarikan (Budihardjo, 1997). Bila rasa ini tidak

diakomodasi dari awal dengan memahami persepsi pemangku kepentingan bangunan,

tidak akan berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pentingnya

melakukan dialog, koperasi, dan kolaborasi dalam kajian menggali persepsi

pemangku kepentingan dalam hakekatnya untuk mengurangi konflik yang dapat

muncul karena hanya pemangku kepentingan yang memegang keputusan terhadap

bangunan yang mereka miliki dan lingkungan sekitar tempat mereka bermukim

(Mohammadi, Khalifah, Hosseini; 2010). Willems dan Rausch (1969)

mengemukakan bahwa binatang pun menunjukkan pentingnya rasa penguasaan

tersebut dalam bentuk pemilihan habitat dan modifikasi/manipulasi lingkungan

fisiknya. Kekurangberhasilan kebanyakan kebun binatang terletak pada terabaikannya

fakta tersebut. Kalau binatang saja membutuhkan peluang untuk bisa memilih dan

membentuk habitatnya, apalagi manusia penghuni kota. Bila penduduk kota tidak

dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan kotanya, tidak diberi

kesempatan untuk bertindak secara aktif memberikan 'cap' pribadi atau kelompok

pada lingkungannya, tidak memperoleh peluang untuk membantu, menambah,

mengubah, dan menyempurnakan lingkungannya, akan kita dapatkan masyarakat

kota yang apatis, acuh tak acuh, dan mungkin agresif. Pemangku kepentingan

bangunan tidak pernah mempersoalkan tentang ada tidaknya sebuah klausul regulasi,

tetapi lebih menekankan kepada seberapa besar pengaruh dan keterlibatan aspirasi

persepsi mereka ada di dalamnya. (Shrubsole, Green, Scherer; 1997). Kemungkinan

besar hal ini terjadi karena banyak pimpinan daerah dihinggapi “obsesi membangun”,

bahwa kemajuan daerah identik dengan pesatnya pembangunan baru dan bahwa

(Budihardjo, 2004). Negara-negara Barat sudah sejak lama mendengung-dengungkan

slogan perancangan dari bawah (bottom-up planning) sebagai ganti perancangan yang

dipaksakan dari atas (top-down planning). Yang dimaksud adalah bahwa nilai-nilai

dan kriteria yang dijadikan dasar perancangan bukanlah nilai-nilai dan kriteria dari si

perancang atau policy maker melainkan dari masyarakat setempat untuk siapa perancangan itu dibuat (Budihardjo, 2004). Suatu development plan hanya akan bisa berhasil kalau masyarakat setempat diberi kesempatan cukup untuk berbicara

mengeluarkan segenap pendapat dan perasaan mereka. Jika penduduk merasa ikut

berfungsi sebagai penentu pola wilayah mereka sendiri, besar kemungkinan mereka

akan sepenuh hati mendukung implementasi dari kebijaksanaan yang telah digariskan

bersama (Budihardjo, 2004). Peranan kebijakan turut membentuk persepsi

masyarakat untuk dapat memberi umpan balik. Kebijakan yang mewadahi dan

memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk bertukar pikiran (persepsi) akan

mendukung terlaksananya tujuan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan organisasi

masyarakat atau pemerintah. Masyarakat cenderung memilih untuk dapat mendukung

sasaran peraturan bila persepsi mereka dimaknai dan diwadahi, dan sebaliknya

masyarakat akan bersikap antipati terhadap peraturan dan menyikapi sendiri apa yang

hendak mereka kerjakan karena bagi mereka persepsi adalah hal yang harus

disampaikan (Ghouma, 2008).

Stoker (1995) (Arnaboldi & Spiller, 2011) memaparkan pentingnya

keterlibatan dan memahami persepsi para pemangku kepentingan yang terkait dalam

penghematan sumber daya, dan apabila sebaliknya akan mengancam keberhasilan

dari tujuan yang ingin dicapai. Arnaboldi dan Spiller (2011) merangkum elemen yang

mendukung keberhasilan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat dalam suatu

konsep kolaborasi. Konsep kolaborasi menurut Arnaboldi dan Spiller diuraikan

dengan mengamati isu-isu potensial yang perlu diperhatikan dalam penelitian

persepsi (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Isu-isu potensial persepsi dalam konsep kebijakan

Area Issues

Identification and involvement of key stakeholders

Involvement in the collaboration Representation: legitimacy and power Capacity to participate

Maintaining the collaboration Power distribution among the convened stakeholders Need for consensus-based decision making

Information sharing and dissemination

Heterogeneity in governance structures and value systems Evolution of the roles of actors

Long term implementation of the collaborative outcomes

Long term outcomes and structuring of the collaboration process

Unrealistic expectations

Sumber: Arnaboldi & Spiller, 2011

Kesadaran dan komitmen pemerintah dalam menyusun kebijakan dan

mendorong partisipasi publik adalah hal yang krusial. Program peremajaan kota

pemerintah, komunitas, dan swasta. Pemerintah kota dalam hal ini dapat menjadi

inisiator dan stimulator kolaborasi. Hari Srinivas (Tarekat, 2001) memaparkan

kesimpulan yang diperoleh dari situasi di negara-negara Asia tentang peran

pemerintah kota dalam konservasi warisan budaya: (i) membangun partisipasi yang

lebih luas tentang kesadaran akan makna konservasi kepada masyarakat kota, (ii)

melakukan dokumentasi yang tepat terhadap setiap tempat yang terkait, dan (iii)

membentuk institusi dan kebijakan yang kuat untuk tugas konservasi. Penelitian

Maria dan David (Ramos, 2000) menemukan bahwa hampir sebagian besar (96%)

dari responden merasa perlu sekali keberadaan dan ditetapkannya regulasi cagar

budaya. Tetapi sayangnya keperluan ini didominasi (98%) oleh orang yang sudah

memiliki persepsi yang baik dan benar terhadap cagar budaya itu. Sedangkan di

kawasan cagar budaya belum tentu semua pemangku kepentingan adalah orang yang

memiliki latar belakang arkeologi atau sejarah. Hal ini menjadi menarik diamati

karena hampir sebagian besar adalah kalangan pedagang ekonomi. Dapat dikatakan

bahwa latar belakang kalangan pembuat kebijakan yang umumnya adalah akademis

dan terdidik dibandingkan objek kebijakan yang adalah pemangku kepentingan

dengan latar belakang pelaku ekonomi, dapat membuat kesimpulan yang berbeda

tentang klausul regulasi yang sama (Llinares, 2011).

2.2 Pemangku Kepentingan

Definisi pemangku kepentingan (stakeholder) menurut Bryson dan Crosby

oleh pergerakan atau konsekuensi dari sebuah isu. Pengertian lain diberikan oleh

Gray (1989) (Aas et al, 2005) yaitu setiap pribadi yang dipengaruhi oleh kegiatan

pribadi lainnya sehingga memiliki wewenang untuk terlibat. Masyarakat lokal sering

didefinisikan sebagai pemangku kepentingan dalam wisata pusaka seperti yang

diungkapkan Cochrane dan Tapper (2000) (Mohammadi, Khalifah, Hosseini; 2010).

Davidson dan Maitland (1997) menyatakan konsep manajemen wisata pusaka

menekankan pentingnya aspek permintaan dan penawaran, khususnya dari wisatawan

(visitor) dan masyarakat lokal (host population); Swarbrooke (1995) menggunakan

klasifikasi pemangku kepentingan bangunan bersejarah yang terdiri dari tiga sektor:

pemerintah, pemilik bangunan, dan masyarakat; sedangkan Timothy dan Boyd (2003)

mendefinisikan pemangku kepentingan bangunan bersejarah didominasi pemerintah

selaku penanggung jawab situs warisan sejarah (Rahman, 2012). Penelitian yang

dilakukan oleh Aas, Ladkin, dan Fletcher (2005) tentang kolaborasi pemangku

kepentingan dalam manajemen bangunan bersejarah, menemukan bahwa keterlibatan

masyarakat lokal adalah komponen yang paling berpengaruh dan signifikan untuk

dikaji sehingga dapat memaksimalkan rencana strategi pengembangan wisata pusaka.

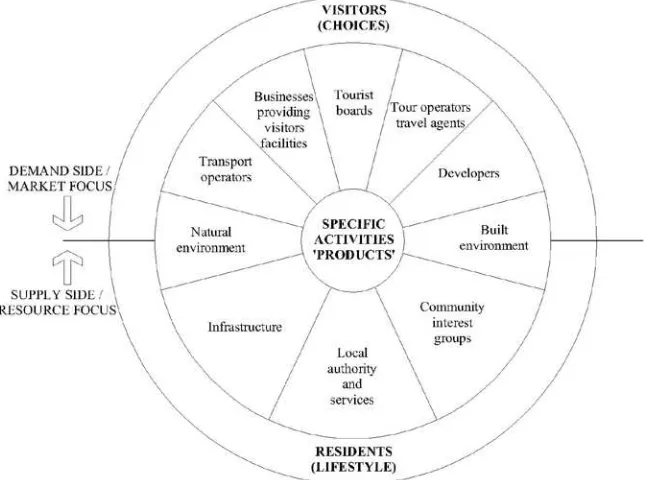

Dalam teori pariwisata (Middleton, 2009) yang menjadi pemangku

kepentingan dalam suatu produk pariwisata (semisal wisata budaya, wisata sejarah)

melibatkan 2 macam pemangku kepentingan, yakni pelancong dan masyarakat lokal

(wheel of influences). (Gambar 2.1). Pelancong dalam hal ini diklasifikasikan ke

dalam dua golongan, yaitu pelancong yang berasal dari negara itu sendiri (domestik)

hal ini diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu masyarakat pelaku dan penjual

produk pariwisata dan masyarakat kota non pelaku. Melalui pendekatan bangunan

bersejarah sebagai komoditas pariwisata sejarah, maka penelitian ini menggunakan

kedua macam pemangku kepentingan yang sesuai dengan teori Middleton (2009).

Gambar 2.1 Lingkaran pemangku kepentingan

Sumber: Middleton, 1998

2.3 Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,’ Negara Kesatuan Indonesia dibagi

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,

menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi sehingga pemerintahan

daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi. Dalam kerangka desentralisasi menurut

pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

Pemerintahan Pusat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bentuk negara

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijalankan

berdasarkan desentralisasi, dengan otonomi yang seluas-luasnya. Selanjutnya, Pasal

18 ayat(6) UUD 1945 menetapkan,’ Pemerintahan daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.’Artinya, Peraturan Daerah (perda) merupakan sarana legislasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda disini adalah aturan daerah dalam arti

materiil (perda in materieele zin) yang bersifat mengikat (legally binding) warga dan

penduduk daerah otonom. Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah,

yakni Kepala daerah dan DPRD. Pasal 140 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD,

Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Perda harus mendapat

persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk dapat dibahas

lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan perda tidak akan dibahas lebih

lanjut.Kemudian pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) UU No.32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui

bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan

Penyampaian Rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari,

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh

Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui

bersama (Indrati, 2007). Lalu pasal 144 ayat (4) dan (5) UU No.32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menetapkan dalam hal rancangan perda tidak

ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari maka

Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan

memuatnya dalam Lembaran Daerah. Dalam hal keabsahan Rancangan perda

dimaksud, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi ’ Perda dinyatakan sah’, dengan

mencantumkan tanggal sahnya. Terakhir Pasal 145 ayat (1) UU No.32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan ketentuan mengenai penyampaian perda

kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Mengingat

perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat

berpengaruh terhadap substansi perda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan

kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, mengenai materi muatan Perda telah diatur dengan jelas dalam

Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut,’Materi muatan Peraturan daerah adalah

seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.’ Di era otonomi daerah ini, DPRD

Pemerintahan Daerah. Pun demikian, betapapun luasnya cakupan otonomi daerah,

perda tidak boleh mengatur permasalahan yang menyimpang dari prinsip NKRI, yang

dapat merusak bingkai NKRI. Sebaliknya Pemerintah pusat juga tidak boleh

membatasi, apalagi menegasi kewenangan otonomi daerah. Selanjutnya Pasal 18 ayat

(5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah

juga membatasi materi muatan sebuah perda yaitu bahwa Perda tidak boleh memuat

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti: politik

luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Saat ini, salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah banyak sekali

Perda yang bermasalah.

Pada umumnya, masyarakat tidak fasih dengan undang-undang dan peraturan

daerah mengingat jumlah yang banyak dan sering sekali peraturan daerah tidak

melibatkan kepentingan masyarakat lokal. Sebagai sebuah produk yang mengatur

prosedur legal sebuah perda harus memuat 4 hal utama agar dapat dipahami

masyarakat, yaitu informasi umum, pemangku kepentingan, tindakan yang diatur, dan

sanksi. Sifat undang-undang adalah mengikat seluruh elemen yang tercakup dalam

produk hukum meskipun tidak seluruh elemen mengetahui dan membaca

undang-undang tersebut, dan pada hakekatnya hukum berlaku. Terkait peraturan yang tidak

efektif, pemerintah dapat meninjau ulang perda merunut hierarki peraturan

perundang-undangan sesuai UU Nomor 10 Tahun 2004 (Asmirawati, 2010).

Sehubungan diadakannya penelitian ini, maka dilakukan tinjauan pustaka

terhadap penelitian yang telah pernah dilakukan baik menyangkut kawasan penelitian,

kajian persepsi, dan pengaruh regulasi (Tabel 2.2). Tujuan dari tinjauan penelitian

yang sudah pernah dilakukan adalah untuk menghindari obyek penelitian serupa dan

mempertajam penelitian ini sehingga penelusuran menjadi lebih aktual.

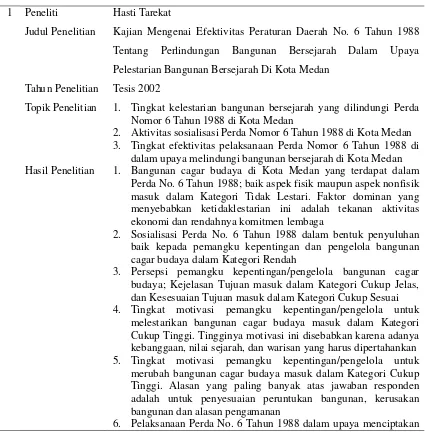

Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya

1 Peneliti Hasti Tarekat

Judul Penelitian Kajian Mengenai Efektivitas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1988

Tentang Perlindungan Bangunan Bersejarah Dalam Upaya

Pelestarian Bangunan Bersejarah Di Kota Medan

Tahun Penelitian Tesis 2002

Topik Penelitian 1. Tingkat kelestarian bangunan bersejarah yang dilindungi Perda Nomor 6 Tahun 1988 di Kota Medan

2. Aktivitas sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 1988 di Kota Medan 3. Tingkat efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 1988 di

dalam upaya melindungi bangunan bersejarah di Kota Medan

Hasil Penelitian 1. Bangunan cagar budaya di Kota Medan yang terdapat dalam

Perda No. 6 Tahun 1988; baik aspek fisik maupun aspek nonfisik masuk dalam Kategori Tidak Lestari. Faktor dominan yang menyebabkan ketidaklestarian ini adalah tekanan aktivitas ekonomi dan rendahnya komitmen lembaga

2. Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 1988 dalam bentuk penyuluhan baik kepada pemangku kepentingan dan pengelola bangunan cagar budaya dalam Kategori Rendah

3. Persepsi pemangku kepentingan/pengelola bangunan cagar

budaya; Kejelasan Tujuan masuk dalam Kategori Cukup Jelas, dan Kesesuaian Tujuan masuk dalam Kategori Cukup Sesuai

4. Tingkat motivasi pemangku kepentingan/pengelola untuk

melestarikan bangunan cagar budaya masuk dalam Kategori Cukup Tinggi. Tingginya motivasi ini disebabkan karena adanya kebanggaan, nilai sejarah, dan warisan yang harus dipertahankan

5. Tingkat motivasi pemangku kepentingan/pengelola untuk

merubah bangunan cagar budaya masuk dalam Kategori Cukup Tinggi. Alasan yang paling banyak atas jawaban responden adalah untuk penyesuaian peruntukan bangunan, kerusakan bangunan dan alasan pengamanan

kelestarian bangunan cagar budaya di Kota Medan belum efektif

2 Peneliti Henry Iskandar Ong

Judul Penelitian Kajian Genius Loci Dengan Pendekatan Fenomenologi Arsitektur,

Studi Kasus: Kawasan Kesawan

Tahun Penelitian Tesis 2004

Topik Penelitian 1. Fenomena pembentuk genius loci di kawasan Kesawan 2. Perubahan genius loci di kawasan Kesawan

Hasil Penelitian 1. Genius loci Kesawan terletak pada:

a. Lokasinya pada poros yang menghubungkan bagian utara

dengan selatan kota

b. Arkade merupakan struktur spasial yang memperkuat

orientasi linear dan identifikasi Kesawan Tabel 2.2 (lanjutan)

c. Bangunan memiliki karakter multi etnis yang berartikulasi membentuk sebuah kesatuan

d. Karakteristik bangunan yang bersahabat dengan iklim terasa kuat dalam mencermati lingkungan natur dan buatan manusia

2. Terjadi perubahan yang berarti terhadap system of places, konstitusi formal, artikulasi formal, dan fasade

3 Peneliti Louise Thornley, Andrew Wa

Judul Penelitian Increasing Public Engagement with Historic Heritage: A Social Marketing Approach

Tahun Penelitian Buku 2009

Topik Penelitian Persepsi tentang warisan cagar budaya dalam kaitannya dengan

regulasi lokal

Hasil Penelitian Regulasi lokal yang menampung aspirasi dan persepsi masyarakat

setempat sangat efektif dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran.

Regulasi yang melibatkan persepsi masyarakat memberikan keluaran

karakter pemaknaan masyarakat akan warisan cagar budaya dalam 4

sikap:

future) 3. Holistik

4. Memiliki banyak fungsi dan keragaman (is perceived in terms of usefulness)

4 Peneliti Kartika Eka Sari, Antariksa, Eddi Basuki Kurniawan

Judul Penelitian Pelestarian Kawasan Pecinan Kembang Jepun Kota Surabaya

Berdasarkan Persepsi Masyarakat

Tahun Penelitian Jurnal 2011

Topik Penelitian 1. Identifikasi karakter fisik, sosial, ekonomi dan budaya kawasan Kembang Jepun

2. Potensi masalah terkait pelestarian kawasan Kembang Jepun 3. Strategi pelestarian kawasan Kembang Jepun

Hasil Penelitian 1. Berdasarkan persepsi masyarakat terdapat 3 bobot: prioritas tinggi (makna kultural), prioritas sedang (estetika), dan prioritas rendah (umur bangunan)

2. Strategi pelestarian digolongkan menjadi 4 pendekatan: