BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan industri kelapa sawit. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki cadangan lahan yang cukup luas dan ketersediaan tenaga kerja. Pada saat ini, perkembangan industri kelapa sawit meningkat cukup pesat karena tingginya permintaan atas Crude Palm Oil (CPO) sebagai sumber minyak nabati dan penyediaan untuk biofuel. Luas perkebunan kelapa sawit Indonesia 2007 sekitar 6,8 juta hektar (Hariyadi, 2009) yang terdiri dari sekitar 60 % diusahakan oleh perkebunan besar dan sisanya sekitar 40 % diusahakan oleh perkebunan rakyat (Soetrisno, 2008 dalam Marhaini, 2010). Luas perkebunan kelapa sawit diprediksi akan meningkat menjadi 10 juta hektar pada 5 tahun mendatang. Mengingat pengembangan kelapa sawit tidak hanya dikembangkan di wilayah Indonesia bagian barat saja, tetapi telah menjangkau wilayah Indonesia bagian timur.

Seiring dengan bertambahnya perkebunan kelapa sawit, maka akan meningkatkan jumlah produksi dan mengakibatkan bertambahnya jumlah atau kapasitas pengelolaan minyak sawit. Hal ini juga akan menimbulkan masalah, karena jumlah limbah yang dihasilkan akan bertambah pula. Limbah industri kelapa sawit terdiri dari limbah cair, padat dan gas. Di antara jenis limbah tersebut yang sangat menjadi masalah adalah limbah cair. Setiap ton tandan buah segar yang diolah menghasilkan limbah cair sekitar 50% dibandingkan dengan total limbah lainnya, sedangkan tandan kosong sebanyak 23% (Sutarta et. a.l., 2000 dalam Wibisono, 2013). Lubis dan Tobing (1989) dalam Wibisono (2013) mengatakan bahwa setiap 1 ton CPO menghasilkan limbah cair sebanyak 5 ton dengan BOD 20.000 - 60.000 mg/l. Limbah cair dapat mencemari sungai karena kandungan zat organiknya tinggi serta tingkat keasaman rendah, sehingga limbah sebelum dibuang ke badan sungai harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Apabila tidak diolah akan dapat mengurangi biota dan mikroorganisme perairan dan dapat menyebabkan keracunan.

proses pemurnian. Air sungai dikatakan tercemar apabila badan air tersebut tidak sesuai lagi dengan peruntukannya dan tidak dapat lagi mendukung kehidupan biota yang ada di dalamnya. Terjadinya suatu pencemaran di sungai umumnya disebabkan oleh adanya masukan limbah ke badan sungai. Untuk mengetahui pengaruh limbah cair industri kelapa sawit terhadap kualitas air, maka perlu diketahui dari tiap-tiap parameter yang dipengaruhi oleh limbah industri kelapa sawit.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang di atas, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air?

2. Bagaimana perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia? 3. Bagaimana proses pengolahan minyak kelapa sawit?

4. Bagaimana pengaruh limbah cair industri kelapa sawit terhadap kualitas air? 5. Bagaimana proses pengolahan limbah cair industri kelapa sawit?

1.3 Tujuan dan Manfaat

PEMBAHASAN

2.1 Pencemaran Air

Pencemaran lingkungan hidup menurut UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup yaitu: masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Demikian pula dengan lingkungan air yang dapat pula tercemar karena masuknya atau dimasukannya makhluk hidup atau zat yang membahayakan bagi kesehatan (Anonimous, 2011).

Pencemaran air dapat terjadi karena pengaruh kualitas air limbah yang melebihi baku mutu air limbah, di samping itu juga ditentukan oleh debit air limbah yang dihasilkan. Indikator pencemaran air selain secara fisik dan kimia juga dapat secara biologis, seperti kehidupan plankton. Di dalam kegiatan industri, air limbah industri tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan perairan karena dapat menyebabkan pencemaran. Air limbah industri tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas perairan. Jadi, air limbah industri harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat digunakan lagi atau dibuang kembali ke perairan tanpa menyebabkan pencemaran.

Berdasarkan definisinya pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu tersebut di atas adalah baku mutu air yang ditetapkan. Dan berfungsi sebagi tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air. Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya akan dapat dihitung berapa beban pencemar yang dapat ditenggang oleh air penerima sehingga sesuai dengan baku mutu air dan tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Azwir, 2006).

Kelas 1 : air yang dapat digunakan untuk bahan baku air minum atau peruntukan lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama.

Kelas 2 : air yang dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, dan pertanian.

Kelas 3 : air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan dan pertanian.

Kelas 4 : air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman/ pertanian. Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna dan adanya perubahan warna, bau dan rasa.

2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, seperti perubahan pH.

3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen.

Beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air diantaranya adalah :

1. DO (Dissolved Oxygen) / Oksigen Terlarut

Dissolved Oxygen adalah oksigen terlarut yang terkandung di dalam air, berasal dari udara dan hasil proses fotosintesis tumbuhan air. Oksigen terlarut yang dibutuhkan organisme perairan adalah paling sedikit 5 mg/liter atau 5 ppm. Apabila kadar oksigen kurang dari 5 ppm, ikan akan mati, tetapi bakteri yang kebutuhan oksigen terlarutnya lebih rendah dari 5 ppm akan berkembang (Anonimous, 2011).

2. BOD (Biochemical Oxygen Demand)

BOD (Biochemical Oxygen Demand) artinya kebutuhan oksigen biokimia yang menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan dalam reaksi oksidasi oleh bakteri. Air yang bersih adalah yang BOD nya kurang dari 1 mg/ l atau 1 ppm, jika BOD nya di atas 4 ppm, air dikatakan tercemar (Anonimous, 2011).

COD (Chemical Oxygen Demand) sama dengan BOD, yang menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan dalam reaksi kimia oleh bakteri. Pengujian COD pada air limbah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pengujian BOD. Keunggulan itu antara lain :

Sanggup menguji air limbah industri yang beracun yang tidak dapat diuji dengan BOD karena bakteri akan mati.

Waktu pengujian yang lebih singkat, kurang lebih hanya 3 jam (Anonimous, 2011).

Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 29 mg/liter. Sedangkan pada perairan yang tercemar dapat lebih dari 200 mg/liter pada limbah industri dapat mencapai 60.000 mg/liter (UNISCO/WHO/UNEP. 1992 dalam Azwir, 2006).

4. Zat Padat Terlarut / TSS (Total Suspended Solid)

Air alam mengandung zat padat terlarut yang berasal dari mineral dan garam-garam yang terlarut ketika air mengalir di bawah atau di permukaan tanah. Apabila air dicemari oleh limbah yang berasal dari industri pertambangan dan pertanian, kandungan zat padat tersebut akan meningkat. Jumlah zat padat terlarut ini dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran air (Anonimous, 2011).

5. Perubahan pH atau Konsentrasi Ion Hidrogen

Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai antara 6,5 – 7,5. Air limbah industri belum terolah yang dibuang langsung ke sungai akan mengubah pH air yang dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam perairan. Air yang tercemar limbah organik biasanya menurunkan nilai pH perairan (Anonimous, 2011).

6. Total Padatan Terlarut / TDS (Total Dissolved Solids)

Total Dissolved Solid atau total padatan terlarut merupakan bahan dalam air yang dapat melewati filter dengan 2.0 mikrometer atau lebih kecil ukuran rata-rata nominal pori (Anonimous, 2011).

7. Lemak dan Minyak

Menurut Sugiharto (1987) dalam Azwir (2006), bahwa lemak tergolong benda organik yang relatif tidak mudah teruraikan oleh bakteri. Untuk air sungai kadar maksimum lemak dan minyak 1 mg/l.

Merupakan salah satu parameter dalam menentukan kualitas air, baik air minum maupun air sungai. Amoniak berupa gas yang berbau tidak enak sehingga kadarnya harus rendah, pada air minum kadarnya harus nol sedangkan air sungai kadarnya 0.5 mg/l (Azwir, 2006).

2.2 Perkembangan Industri Kelapa Sawit di Indonesia

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan yang terkenal di Indonesia, dan sebagai tanaman penghasil minyak paling tinggi persatuan luas. Tanaman kelapa sawit mulai dapat dipanen pada umur 3,5 sampai 4 tahun sejak pembibitan (Aritonang, 1986 dalam Azwir, 2006). Selain produksi minyak kelapa sawit yang tinggi, produk samping atau limbah pabrik kelapa sawit juga tinggi. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia banyak dikelola oleh perusahaan negara (BUMN) dan perkebunan besar swasta yang berlokasi di luar pulau jawa, seperti Kalimantan, Sumatera Utara, dan Riau. Khususnya di Riau dari tahun ketahun perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 memiliki perusahaan sebanyak 40 perusahaan yang bergerak dalam bidang PKS (Azwir, 2006). Provinsi Riau merupakan daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia yaitu dengan produksi 3,3 juta ton pertahun atau hampir 30 persen dari total produksi sawit Indonesia. Dengan angka produksi sebesar ini maka CPO parit yang dihasilkan adalah 0.1065 juta ton atau 106,5 ribu ton (Afrizal, 2007 dalam Anonimous, 2010).

2.3 Proses Pengolahan Minyak Kelapa Sawit

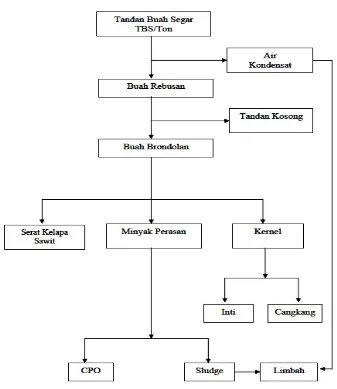

Gambar 2.1. Diagram Alir Proses Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Beberapa tahapan pengolahan minyak kelapa sawit yang potensial menghasilkan air limbah adalah sebagai berikut :

1. Proses Perebusan

Perebusan buan tandan segar (TBS) kelapa sawit diberikan tekanan uap panas 2,4 sampai 3,4 kg/cm, dengan temperatur 1350C – 1450C selama 60 – 90 menit. Tujuan perebusan adalah untuk sterilisasi bakteri, menonaktifkan enzim yang dapat mengubah minyak menjadi asam lemak, dan melumatkan daging buah segar mudah dalam proses selanjutnya. Pada proses perebusan ini dihasilkan air buangan yang banyak mengandung minyak dan kotoran yang bersifat asam.

2. Proses Pengeperasan

pada proses ini banyak memerlukan air panas sebagai media pemisah antara CPO dengan Sludge. Limbah cair yang paling potensial sebagai sumber pencemar adalah air limbah (sludge) dari proses pengeperasan. 3. Kernel

Inti sawit dan cangkang dipisahkan dengan menggunakan separator, selanjutnya inti sawit masuk dalam alat pengering. Inti sawit yang sudah kering dipecah dan menghasilkan cangkang. Untuk memisahkan cangkang dari inti sawit diperlukan alat hidrocyclone, alat ini banyak memerlukan air untuk memisahkan dua komponen yang berbeda berat jenisnya, sehingga banyak dihasilkan sisa air kotor.

2.4 Pengaruh Limbah Cair Industri Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Air

Limbah cair industri minyak kelapa sawit mengandung bahan organik yang sangat tinggi, sehinggga kadar bahan pencemar akan semakin tinggi. Limbah cair yang dihasilkan berupa Palm Oil Mill Effluent (POME) air buangan kondensat (8-12 %) air hasil pengolahan (13-23 %) (Marhaini, 2010). Industri pengolahan minyak kelapa sawit menghasilkan tiga jenis limbah, yaitu limbah cair, limbah padat dan gas. Di antara limbah di atas yang menjadi permasalahan adalah limbah cair karena jumlahnya cukup banyak. Apabila kandungan bahan organik dalam air limbah kelapa sawit sangat tinggi dengan angka perbandingan BOD dan COD cukup besar menunjukan bahwa air limbah kelapa sawit tidak mengandung komponen-komponen organik yang sukar didegradasi (Chin, et. al., 1985 dalam Azwir, 2006).

Menurut Azwir (2006), salah satu bentuk teknik pengendalian dan pengoperasian limbah pabrik kelapa sawit ialah dengan melakukan biodegradasi terhadap komponen organik menjadi senyawa organik sederhana dalam kondisi anaerob sehingga baku mutu limbah cair dapat disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Dengan demikian aspek pengendalian pengolahan secara optimal dapat :

1. Mengurangi dampak negatif atau tingkat pencemaran yang ditimbulkan dapat dikendalikan.

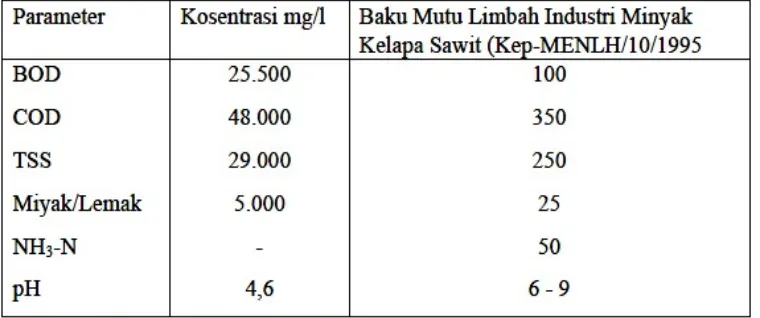

2. Tercapainya standar/baku mutu limbah cair pabrik kelapa sawit yang dapat disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, terutama terhadap media air. Pada tabel 2.1. disajikan karakteristik limbah cair industri minyak kelapa sawit.

Tabel 2.1. Karakteristik Air Limbah Industri Kelapa Sawit dan Baku Mutu Air

Limbah. Sumber : Loebis dan Tobing (1989) dalam Azwir (2006).

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka limbah cair industri kelapa sawit sebelum dibuang ke badan air harus mendapat perlakuan terlebih dahulu.

2.5 Proses Pengolahan Limbah Cair Industri Kelapa Sawit

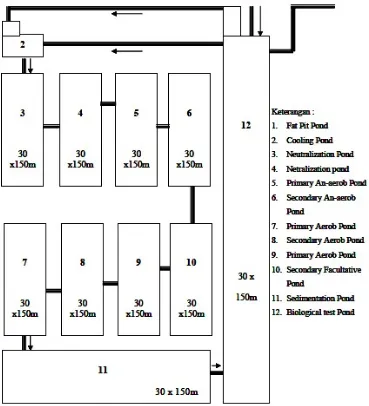

Salah satu hal penting yang perlu ada dalam operasional pabrik kelapa sawit adalah dalam hal pengolahan limbah, salah satunya adalah pengolahan limbah cair kelapa sawit. Tindakan pengolahan limbah cair yaitu melalui sistem kolam yang kemudian dapat diaplikasikan ke lahan. Menurut Kittikun, et. al. (2000) dalam Wibisono (2013), limbah cair dalam sistem kolam terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

2. Kolam Pengasaman. Pada kolam pengasaman akan terjadi penurunan pH dan pembentukan karbondioksida. Proses pengasaman ini dibiarkan selama 30 hari. 3. Kolam Pembiakan Bakteri. Pada fase ini terjadi pembiakan bakteri, bakteri tersebut berfungsi untuk pembentukan methane, karbondioksida dan kenaikan pH. Proses pembiakan bakteri hingga limbah tersebut dapat diaplikasikan memerlukan waktu 30-40 hari.

Menurut Azwir (2006), proses pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fat Pit Pond

Pada tahap ini merupakan awal proses pengolahan air limbah kelapa sawit yaitu sebagai tempat pengutipan sisa minyak (Oil Losse) yang terikat dalam limbah cair dan dikembalikan dalam proses pengolahan, sehingga kadar minyak dalam air dapat berkurang. Volume kolam 210 m3 (7m x 5m x 6m), dimana waktu tinggal dalam kolam ini 2 (dua) hari, selanjutnya dialirkan ke Cooling Pond.

Gambar 2.2. Fit Pit Pond (Wibisono, 2013). b. Cooling Pond

Gambar 2.3. Cooling Pond (Wibisono, 2013). c. Neutralization Pond

Kolam ini berfungsi untuk menetralkan pH menjadi 6,5 dengan menambahkan kapur (CaCO3), volume kolam 2.750 m3 (25m x 25m x 6m), waktu tinggal 23 hari.

Gambar 2.4. Kolam Netralisasi (Google Image, 2014). d. Kolam Anaerobik

Gambar 2.5. Kolam Anaerobik (Google Image, 2014). e. Kolam Aerobik

Di dalam kolam ini terjadi proses aerasi dengan oksigen berasal dari udara bebas. Kedalaman kolam dibuat 3,8 m agar sinar matahari dapat tembus sampai dasar kolam, sehingga dapat memberikan kesempatan pada fitoplankton dan algae untuk melakukan fotosintesa yang menghasilkan oksigen. Volume kolam Aerobic Primary dan Secondary masing-masing adalah 7.245 m3 (18m x 115m x 3,5m) dan waktu tinggal di masing-masing kolam ± 43 hari. Di samping itu juga dilakukan tambaban aerasi dengan menggunakan air terjun, sehingga air dapat mengikat oksigen lebih banyak dari udara, dengan demikian proses bakteri aerobik dalam peruraian bahan organik akan semakin aktif dengan bertambahnya oksigen terlarut.

Gambar 2.6. Kolam Aerobik (Wibisono, 2013). f. Kolam Fakultatif

suasana anaerobik maupun aerobik, apabila tersedia oksigen akan memperoleh energi dan merombak bahan organik, tetapi bila tanpa oksigen akan memperoleh energi dari merombak bahan organik, tetapi bila tanpa ada oksigen akan memperoleh energi dengan menggunakan senyawa pengoksidasi seperti, sulfat dan nitrat.

Gambar 2.7. Kolam Fakultatif (Google Image, 2014). g. Saluran Zik-Zak

Sebelum air limbah pabrik kelapa sawit dibuang dari outlet, maka dibuat parit zik zak sepanjang 3.000 m. Di ujung parit zik zak ditampung kembali pada kolam pantau, sehingga air limbah industri kelapa sawit sebelum terkontaminasi dengan badan sungai, sudah mengalami penurunan parameter-parameter limbah sehingga mengurangi pencemaran terhadap sungai. Fungsinya agar buangan limbah dari outlet dengan mempunyai zik zak dengan panjang 3.000 m dan lebar 4 m, bisa mengurangi beban pencemaran sebelum kontak dengan sungai.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan definisinya pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

2. Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 8 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, klasifikasi dan kriteria mutu air dibedakan menjadi 4 kelas.

3. Beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air diantaranya, yaitu: DO (Dissolved Oxygen) / Oksigen Terlarut, BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), Zat Padat Terlarut / TSS (Total Suspended Solid), Perubahan pH atau Konsentrasi Ion Hidrogen, Total Padatan Terlarut / TDS (Total Dissolved Solids), Lemak dan Minyak, dan Nitrogen Amoniak (NH3-N).

4. Tahapan pengolahan minyak kelapa sawit yang potensial menghasilkan air limbah, yaitu: proses perebusan, proses pengeperasan, dan kernel. 5. Limbah cair kelapa sawit membawa pengaruh negatif bagi perairan

karena proses pembusukannya mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen terlaut dalam air, sehingga akan mengganggu kehidupan biodata air, serta bila limbah cair industri kelapa sawit dibiarkan tanpa diolah lebih lanjut akan terbentuk amonia.

7. Pada tahap proses pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit melewati 6 kolam dan 1 saluran, yaitu: Fat Pit Pond, Cooling Pond, Neutralization Pond, Kolam Anaerobik, Kolam Aerobik, Kolam Fakultatif, dan Saluran Zik-Zak.

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Anonimousa. 2010. Limbah Pabrik Kelapa Sawit. Diakses pada tanggal 12 Maret 2014 dari http://belalangtue.wordpress.com/2010/11/22/limbah-pabrik-kelapa-sawit/.

Anonimousb. 2011. Pencemaran Air. Diakses pada tanggal 12 Maret 2014 dari

http://3superelektron.wordpress.com/pencemaran-air/.

Azwir. 2006. Analisa Pencemaran Air Sungai Tapung Kiri oleh Limbah Industri Kelapa Sawit PT.Peputra Masterindo di Kabupaten Kampar. Tesis UNDIP: Semarang.

Marhaini. 2010. Pencemaran Lingkungan dari Industri Pengolahan Buah Kelapa Sawit. Diakses pada tanggal 12 Maret 2014 dari http://marhaini-

marhaini.blogspot.com/2010/01/pencemaran-lingkungan-dari-industri.html.

Wibisono, A. 2013. Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit. Diakses pada tanggal 12 Maret 2014 dari http://anomwibisono.blogspot.com/2013/05/ pengolahan-limbah-cair-pabrik-kelapa.html.