5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Populasi Kulim

Populasi Kulim di Hutan Desa Aur Kuning

Salah satu jenis tanaman yang termasuk dalam kategori langka adalah kulim (Mogea et al. 2001). Tumbuhan langka Indonesia adalah tumbuhan asli Indonesia yang takson atau populasi taksonnya cenderung berkurang, baik dalam jumlah individu, populasi maupun keanekaragaman genetisnya, sehingga jika tidak dilakukan usaha pelestarian yang cukup berarti maka akan punah dalam waktu singkat. Kulim memiliki wilayah penyebaran yang sangat terbatas khususnya di Indonesia hanya dijumpai di Sumatera dan Kalimantan (Sleumer 1982).

Berdasarkan hasil perhitungaan diketahui nilai dugaan populasi kulim yang terdapat di hutan adat Desa Aur Kuning seperti tersaji pada Gambar 9. Nilai dugaan ini didasarkan pada perhitungan terhadap jumlah kulim yang ditemukan dengan luas lokasi pengamatan.

Gambar 9 Dugaan populasi kulim pada tiap tingkat pertumbuhan.

Data komposisi jenis dan struktur hutan berguna untuk memprediksi kecenderungan komposisi tegakan di masa mendatang (Whittaker 1974). Berdasarkan Gambar 9 terlihat bahwa nilai dugaan jumlah semai per hektar yaitu 1333 ind/ha dan kemudian jumlahnya menurun dengan jumlah pancang 101 ind/ha, tiang 9 ind/ha, dan pohon 24 ind/ha. Jika dilihat dari dugaan populasi kulim di lokasi ini menunjukkan bahwa struktur tegakan kayu kulim mengalami fluktuasi dimana pada saat pertumbuhan awal (semai) ditemukan banyak sekali individu kulim namun dalam perkembangannya semai ini tidak berkembang

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

semai pancang tiang pohon

ju m lah (i n d /h a) tingkat pertumbuhan

hingga menjadi pohon. Banyaknya semai yang tidak tumbuh menjadi anakan dapat disebabkan oleh tempat tumbuhnya yang tidak baik atau kondisi buah yang rusak. Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa populasi kulim di hutan adat Desa Aur Kuning tidak menunjukkan kondisi tegakan normal di hutan alam. Populasi kulim yang ditemukan kondisinya menunjukkan hasil yang tidak seimbang antara jumlah anakan yang banyak dan jumlah pohon yang sangat sedikit. Hal ini menyebabkan populasi kulim di hutan adat Desa Aur Kuning dikhawatirkan akan mengalami penurunan bahkan dapat menyebabkan kelangkaan.

Berkurangnya lahan hutan dan banyaknya perkebunan kelapa sawit di Riau juga mengakibatkan banyak jenis kayu potensial yang tumbuh di areal hutan Riau menjadi hilang dan tidak mendapat perhatian dalam hal pelestariannya. Maraknya perambahan kayu secara ilegal yang terjadi pada tahun 1990-an juga mengakibatkan banyak wilayah hutan di Riau kehilangan keanekaragaman hayati salah satu diantaranya adalah kayu kulim. Kayu kulim di Riau merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat dan merupakan tumbuhan yang tumbuh di hutan-hutan masyarakat maupun kawasan konservasi.

Berdasarkan kelas diameter kayu kulim maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelas seperti terlihat pada Gambar 10.

Berdasarkan Gambar 10 dapat diketahui bahwa jumlah kayu kulim yang banyak dijumpai di hutan adat Desa Aur Kuning memiliki diameter antara 10 cm – 20 cm. Jumlahnya kemudian menurun menurut kelas diameternya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah yang menurun ini mungkin disebabkan karena adanya penebangan yang dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari luar Desa Aur Kuning. Apabila penebangan ini terus dilakukan dapat menyebabkan

0 2 4 6 8 10 12 10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 ju m lah (i n d /h a) kelas diameter (cm)

berkurangnya jumlah kayu kulim yang produktif menghasilkan biji dan akan menganggu populasi kulim.

Suatu populasi yang stabil biasanya mempunyai distribusi umur yang khas dalam suatu kawasan. Ada kalanya pada suatu kelas umur terutama individu muda, tidak ditemukan individu atau individu yang ditemukan hanya terdapat dalam jumlah yang sedikit. Gejala ini menunjukkan bahwa populasi akan menurun. Sebaliknya, apabila anakan dan individu terdapat dalam jumlah besar berarti populasi berada dalam keadaan stabil dan bahkan mungkin akan mengalami peningkatan (Primack 1998).

Dominansi Tumbuhan

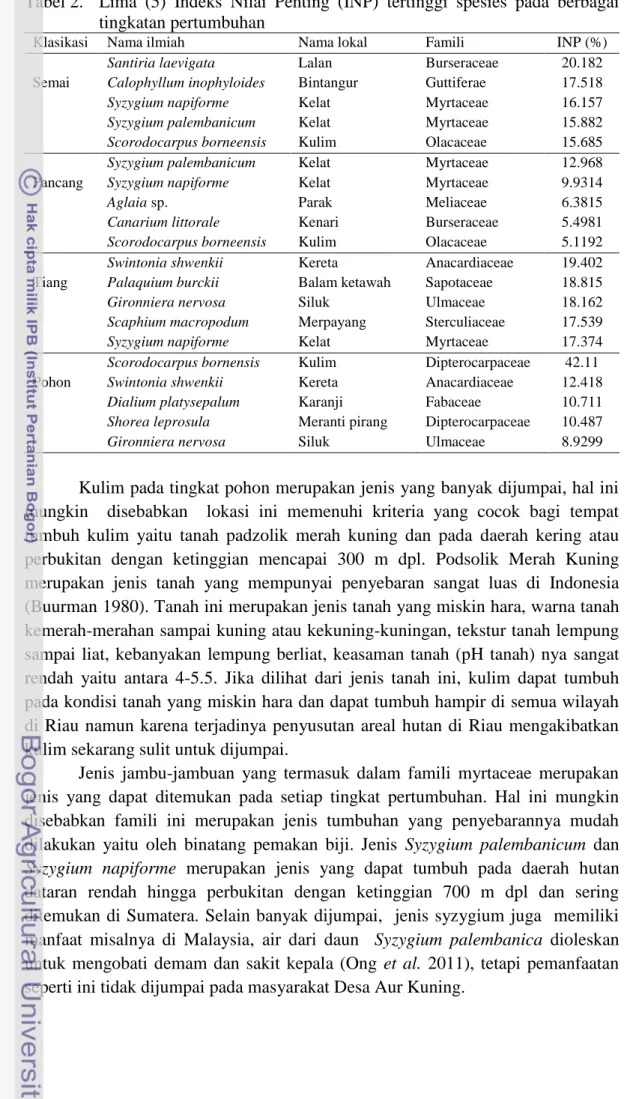

Hutan di desa ini memiliki berbagai jenis tumbuhan dimana jenis-jenis tersebut memiliki peran tersendiri dalam komunitas. Indeks nilai penting merupakan besaran yang menunjukkan kedudukan (dominansi) suatu jenis terhadap jenis lain dalam suatu komunitas. Kayu kulim di hutan Desa Aur Kuning memiliki nilai INP sebagai berikut 42.11% pada tingkat pohon 15.685% pada tingkat semai, 7.115% pada tingkat tiang, dan 5.1192% pada tingkat pancang. Nilai ini menunjukkan bahwa dominansi kulim pada tingkat pohon lebih tinggi daripada untuk tingkat pertumbuhan lainnya. Jika dibandingkan dengan jenis tumbuhan lainnya indeks nilai penting pada berbagai tingkat pertumbuhan beberapa jenis tumbuhan di hutan Desa Aur Kuning dapat dilihat dalam Tabel 2. (selengkapnya tersaji pada Lampiran 1-4).

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat pada berbagai tingkat pertumbuhan jenis tumbuhan yang memiliki indeks nilai penting (INP) tertinggi berbeda-beda. Semakin besar INP suatu jenis maka peranannya dalam komunitas tersebut semakin penting. Perbedaan nilai INP mungkin disebabkan oleh jenis tumbuhan tersebut tidak ditemukan pada setiap lokasi pengamatan. Jenis kulim diketahui mendominasi pada tingkat pertumbuhan pohon, sedangkan untuk tingkat tiang didominasi Swintonia shwenkii, pada tingkat pancang didominasi Syzygium palembanicum, dan pada tingkat semai didominasi Santiria laevigata.

Odum (1996) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah spesies maka semakin tinggi keanekaragamannya. Sebaliknya jika nilainya kecil maka komunitas tersebut didominasi oleh satu atau sedikit jenis. Keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh pembagian penyebaran individu dalam tiap jenisnya, karena dalam suatu komunitas walaupun banyak jenisnya tetapi bila penyebaran individunya tidak merata maka keanekaragaman jenisnya rendah.

Tabel 2. Lima (5) Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi spesies pada berbagai tingkatan pertumbuhan

Klasikasi Nama ilmiah Nama lokal Famili INP (%)

Santiria laevigata Lalan Burseraceae 20.182

Semai Calophyllum inophyloides Bintangur Guttiferae 17.518

Syzygium napiforme Kelat Myrtaceae 16.157

Syzygium palembanicum Kelat Myrtaceae 15.882

Scorodocarpus borneensis Kulim Olacaceae 15.685

Syzygium palembanicum Kelat Myrtaceae 12.968

Pancang Syzygium napiforme Kelat Myrtaceae 9.9314

Aglaia sp. Parak Meliaceae 6.3815

Canarium littorale Kenari Burseraceae 5.4981

Scorodocarpus borneensis Kulim Olacaceae 5.1192

Swintonia shwenkii Kereta Anacardiaceae 19.402

Tiang Palaquium burckii Balam ketawah Sapotaceae 18.815

Gironniera nervosa Siluk Ulmaceae 18.162

Scaphium macropodum Merpayang Sterculiaceae 17.539

Syzygium napiforme Kelat Myrtaceae 17.374

Scorodocarpus bornensis Kulim Dipterocarpaceae 42.11

Pohon Swintonia shwenkii Kereta Anacardiaceae 12.418

Dialium platysepalum Karanji Fabaceae 10.711

Shorea leprosula Meranti pirang Dipterocarpaceae 10.487

Gironniera nervosa Siluk Ulmaceae 8.9299

Kulim pada tingkat pohon merupakan jenis yang banyak dijumpai, hal ini mungkin disebabkan lokasi ini memenuhi kriteria yang cocok bagi tempat tumbuh kulim yaitu tanah padzolik merah kuning dan pada daerah kering atau perbukitan dengan ketinggian mencapai 300 m dpl. Podsolik Merah Kuning merupakan jenis tanah yang mempunyai penyebaran sangat luas di Indonesia (Buurman 1980). Tanah ini merupakan jenis tanah yang miskin hara, warna tanah kemerah-merahan sampai kuning atau kekuning-kuningan, tekstur tanah lempung sampai liat, kebanyakan lempung berliat, keasaman tanah (pH tanah) nya sangat rendah yaitu antara 4-5.5. Jika dilihat dari jenis tanah ini, kulim dapat tumbuh pada kondisi tanah yang miskin hara dan dapat tumbuh hampir di semua wilayah di Riau namun karena terjadinya penyusutan areal hutan di Riau mengakibatkan kulim sekarang sulit untuk dijumpai.

Jenis jambu-jambuan yang termasuk dalam famili myrtaceae merupakan jenis yang dapat ditemukan pada setiap tingkat pertumbuhan. Hal ini mungkin disebabkan famili ini merupakan jenis tumbuhan yang penyebarannya mudah dilakukan yaitu oleh binatang pemakan biji. Jenis Syzygium palembanicum dan Syzygium napiforme merupakan jenis yang dapat tumbuh pada daerah hutan dataran rendah hingga perbukitan dengan ketinggian 700 m dpl dan sering ditemukan di Sumatera. Selain banyak dijumpai, jenis syzygium juga memiliki manfaat misalnya di Malaysia, air dari daun Syzygium palembanica dioleskan untuk mengobati demam dan sakit kepala (Ong et al. 2011), tetapi pemanfaatan seperti ini tidak dijumpai pada masyarakat Desa Aur Kuning.

Pola Sebaran Kulim

Distribusi semua tumbuhan di alam dapat disusun dalam tiga pola dasar, yaitu acak, teratur, dan mengelompok. Pola distribusi demikian erat hubungannya dengan kondisi lingkungan. Organisme pada suatu tempat bersifat saling bergantung, sehingga tidak terikat berdasarkan kesempatan semata, dan bila terjadi gangguan pada suatu organisme atau sebagian faktor lingkungan akan berpengaruh terhadap keseluruhan komunitas (Barbour et al. 1987). Bila seluruh faktor yang berpengaruh terhadap kehadiran spesies relatif sedikit, maka faktor kesempatan lebih berpengaruh, dimana spesies yang bersangkutan berhasil hidup di tempat tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan indeks Morisita diketahui nilai id = 3.398. Hal ini menunjukkan bahwa pola sebaran kulim adalah mengelompok dimana nilai id >1. Hasil ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2000) yaitu pola penyebaran kayu kulim di Riau adalah mengelompok. Hal ini disebabkan kulim bereproduksi dengan biji yang kemudian anakan hidup di sekitar pohon induknya. Tumbuhnya anakan di sekitar pohon induk menyebabkan pola sebaran kulim menjadi mengelompok dan biasanya selalu berada berdekatan dengan pohon kulim lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan campur tangan manusia untuk membantu pemencaran kulim agar tumbuhan ini dapat tumbuh tersebar. Jarak tumbuh antara pohon kulim yang satu dengan yang lainnya di lokasi hutan Desa Aur Kuning yaitu 10 meter.

Pola sebaran kulim yang mengelompok ini menyebabkan habitat kulim menjadi spesifik. Kulim hanya dapat tumbuh di wilayah-wilayah tertentu sehingga keberadaannya menjadi terancam apabila habitat tersebut rusak. Kondisi habitat kulim yang spesifik ini membutuhkan upaya pengelolaan habitat yang baik sehingga cocok sebagai tempat tumbuh kulim. Habitat kulim di Desa Aur Kuning diketahui berada pada daerah punggung bukit yang bergelombang. Areal ini dapat menjadi salah satu kawasan pelestarian kulim.

Asosiasi Kulim dengan Jenis Spesies Lain

Suatu vegetasi terbentuk oleh adanya kehadiran dan interaksi dari beberapa jenis tumbuhan di dalamnya. Salah satu bentuk interaksi antar jenis ini adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu tipe komunitas yang khas, ditemukan dengan kondisi yang sama dan berulang di beberapa lokasi. Asosiasi dicirikan dengan adanya komposisi floristik yang mirip, memiliki fisiognomi yang seragam dan sebarannya memiliki habitat yang khas (Mueller et al. 1974). Asosiasi terbagi menjadi asosiasi positif dan asosiasi negatif. Asosiasi positif terjadi apabila suatu jenis tumbuhan hadir secara bersamaan dengan jenis tumbuhan lainnya dan tidak akan terbentuk tanpa adanya jenis tumbuhan lainnya tersebut. Asosiasi negatif

terjadi apabila suatu jenis tumbuhan tidak hadir secara bersamaan (McNaughton et al. 1992).

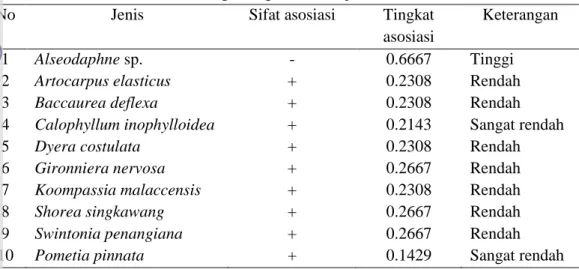

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui jenis-jenis tumbuhan yang berasosiasi dengan kulim di lokasi ini, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 3 (selengkapnya tersaji pada Lampiran 5).

Tabel 3. Nilai asosiasi kulim dengan sepuluh (10) jenis tumbuhan

No Jenis Sifat asosiasi Tingkat

asosiasi

Keterangan

1 Alseodaphne sp. - 0.6667 Tinggi

2 Artocarpus elasticus + 0.2308 Rendah

3 Baccaurea deflexa + 0.2308 Rendah

4 Calophyllum inophylloidea + 0.2143 Sangat rendah

5 Dyera costulata + 0.2308 Rendah

6 Gironniera nervosa + 0.2667 Rendah

7 Koompassia malaccensis + 0.2308 Rendah

8 Shorea singkawang + 0.2667 Rendah

9 Swintonia penangiana + 0.2667 Rendah

10 Pometia pinnata + 0.1429 Sangat rendah

Ket : 1.00-0.75 Sangat Tinggi (ST) ;0.74-0.49 Tinggi (T); 0.48-0.23 Randah (R) ; < 0.22 Sangat Rendah (SR)

Berdasarkan Tabel 3 diketahui beberapa jenis yang memiliki asosiasi positif dengan kayu kulim antara lain Artocarpus elasticus, Baccaurea deflexa, Calophyllum inophylloidea, Dyera costulata, Gironniera nervosa, Koompassia malaccensis, Shorea singkawang, Swintonia penangiana, dan Pometia pinnata. Hal ini menunjukkan bahwa jenis-jenis ini merupakan jenis tumbuhan yang umumnya biasa dijumpai tumbuh secara bersama dengan jenis kulim. Hal ini bisa saja disebabkan karena adanya kesamaan habitat.

Jenis Alseodaphne sp. memiliki nilai asosiasi negatif dengan kulim. Asosiasi antar spesies yang bersifat negatif menunjukkan bahwa terjadi perebutan dalam penggunaan sumberdaya. Dengan meningkatnya jumlah individu yang satu akan menekan pertumbuhan individu spesies lain (Soegianto 1994). Interaksi yang bersifat negatif memberikan petunjuk pula bahwa tidak terdapat toleransi untuk hidup secara bersama atau tidak ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, terutama dalam pembagian ruang hidup. Barbour et al. (1999) dalam (Kurniawan 2008) mengemukakan bahwa asosiasi yang bersifat negatif memberikan petunjuk bahwa setiap tumbuhan dalam suatu komunitas terjadi saling memberi tempat hidup pada suatu area habitat yang sama. Menurut Krivan & Sirot (2002) dikemukakan bahwa dalam asosiasi interspesifik dapat memunculkan kompetisi interspesifik. Pada kondisi dimana asosiasi bersifat negatif ekstrim, suatu spesies dapat muncul sebagai kompetitor yang mendominasi spesies lain.

Dilihat dari lokasi penyebarannya, beberapa jenis tumbuhan ini merupakan jenis-jenis yang biasa dijumpai di daerah Sumatera. Habitat dari tumbuhan ini

memiliki lokasi tumbuh yang sama dengan kulim yaitu hidup pada hutan dataran rendah dengan ketinggian ± 300 m dpl. Hal ini menunjukkan bahwa ketinggian tempat tumbuh merupakan salah satu faktor yang menentukan ada atau tidaknya tumbuhan tersebut dijumpai secara bersama. Selain itu berdasarkan pengamatan di lapang, kulim merupakan tumbuhan intoleran dimana dalam pertumbuhannya jenis ini memerlukan cahaya matahari yang cukup sehingga tidak tahan hidup di bawah naungan pohon lain dan diketahui tumbuh pada lokasi yang berbukit. Lokasi tempat tumbuh kulim yang berada pada lokasi bergelombang ini merupakan salah satu cara adaptasi kulim untuk dapat bertahan hidup. Keberadaan pohon-pohon yang memiliki ukuran daun yang kecil dan batang yang tinggi dapat memaksimalkan asupan cahaya matahari yang masuk ke dalam hutan. Tingkat asosiasi diuji dengan indeks Jaccard yang mempunyai arti bahwa semakin mendekati angka 1, maka tingkat asosiasi mendekati maksimum atau asosiasi penuh, begitu juga sebaliknya semakin menjauhi angka 1 semakin kecil tingkat asosiasinya. Dari 10 jenis diatas diketahui tingkat asosiasi dengan kulim yaitu Artocarpus elasticus (0.2308), Baccaurea deflexa (0.2308), Calophyllum inophylloidea (0.2143), Dyera costulata (0.2308), Gironniera nervosa (0.2667), Koompassia malaccensis (0.2308), Shorea singkawang (0.2667), Swintonia penangiana (0.2667), dan Pternandra azurea (0.1429). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan jenis tumbuhan lain yang berada pada lingkungan sekitar kulim tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan kulim karena tingkat asosiasinya rendah. Faktor lain yang menentukan keberadaan jenis ini mungkin lebih disebabkan adanya kesamaan habitat antara kulim dengan jenis-jenis tersebut.

Pemanfaatan Kulim Oleh Masyarakat

Sistem pengetahuan tentang alam dan tumbuh-tumbuhan merupakan pengetahuan dasar yang amat penting bagi masyarakat lokal dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Seiring dengan berubahnya ekosistem tempat mereka hidup, perubahan lingkungan dan arus lalu lintas, komunikasi dan informasi dari luar menyebabkan nilai-nilai budaya yang selama ini tumbuh dan berkembang di masyarakat ikut berkembang.

Salah satu potensi yang dimiliki oleh hutan di Desa Aur Kuning adalah kulim. Hutan ini merupakan areal hutan lindung dan diakui masyarakat sebagai tanah adat/ulayat. Keberadaan tanah adat/ulayat masyarakat ini berada di luar lingkar desa dan merupakan daerah yang membatasi antara satu desa dengan desa yang lainnya. Hak atas tanah ulayat di Kabupaten Kampar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 12 tahun 1999 dimana disebutkan hak tanah ulayat adalah salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang

mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar diatasnya sehingga dalam pemanfaatannya diatur oleh peraturan-peraturan ada yang berlaku pada setiap desa. Adapun beberapa fungsi tanah ulayat bagi masyarakat adat Desa Aur Kuning adalah sebagai berikut :

1. Sebagai zona pembatas antara habitat satwaliar dengan daerah kebun atau pemukiman masyarakat. Di daerah ini masyarakat masih sering menemukan adanya berbagai jenis satwaliar seperti harimau, babi, rusa, landak, dll. Keberadaan tanah ulayat ini menjadi sangat penting untuk melindungi daerah kebun atau pemukiman masyarakat demi menjaga keselarasan hidup antara manusia dengan satwaliar.

2. Hutan ulayat merupakan suatu kawasan hutan yang menyimpan segala sumberdaya alam yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu kebutuhan akan buah hutan, bahan obat tradisional, bahan bangunan, dsb.

3. Kawasan hutan ulayat merupakan kawasan yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan ekologis dimana keberadaan hutan alam ini dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir.

Jika dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap hutan dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat mengerti akan pentingnya fungsi hutan. Adanya status lindung yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap keberadaan hutan ulayat masyarakat ini secara tidak langsung memberikan legalitas terhadap perlindungan areal hutan tersebut. Dilihat dari pola tingkah laku masyarakat yang sangat menjaga hutan dan memanfaatkan sumberdaya hutan sesuai dengan kebutuhan mereka, keberadaan hutan ulayat bagi kehidupan masyarakat Desa Aur Kuning merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat, dimana dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di kawasan hutan ini masyarakat tidak boleh sembarangan dan harus mengikuti peraturan adat yang berlaku. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya arti hutan belum diiringi dengan pengetahuan masyarakat tentang status konservasi baik tumbuhan maupun hewan. Masyarakat masih menganggap semua yang tersedia di alam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang keberadaannya sudah langka.

Pemanfaatan buah kulim

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bentuk pemanfaatan buah kulim yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aur Kuning kini hanya sebatas sebagai bahan pengobatan tradisional yaitu untuk mengobati sakit perut. Pemanfaatan buah kulim sebagai pengganti bawang putih tidak lagi dilakukan oleh masyarakat di Desa Aur Kuning. Cara pemanfaatannya yaitu buah kulim dihancurkan kemudian diambil isinya lalu digiling dan ditambahkan air. Air ini kemudian

dibalurkan ke perut bayi atau orang dewasa supaya tidak mudah masuk angin. Daging buah kulim juga dapat dimakan untuk mengobati penyakit cacingan. Burkil (1935) menyatakan buah kulim dapat dijadikan sebagai obat penangkal racun berbisa dan tempurung pada buah kulim dapat dijadikan sebagai kotak tembakau pada masyarakat tradisional.

Pada masyarakat Suku Sakai di Riau, buah dan daun kulim biasa digunakan sebagai salah satu bahan rempah (Medi 1998). Kebanyakan rempah-rempah dari Indonesia mempunyai daya guna ganda yang dapat dimanfaatkan sebagai penyedap masakan, minuman, wewangian makanan atau dapat juga diramu sebagai bahan obat tradisional. Pemanfaatan buah kulim pada masyarakat Suku Sakai yaitu dengan digiling secara halus kemudian dimasukkan ke dalam masakan. Pemanfaatan daun kulim pada masyarakat Suku Sakai dengan cara dicuci bersih kemudian dimasukkan ke dalam masakan sebagai pewangi masakan sedangkan pada masyarakat di Serawak daun mudanya biasa digunakan sebagai sayuran.

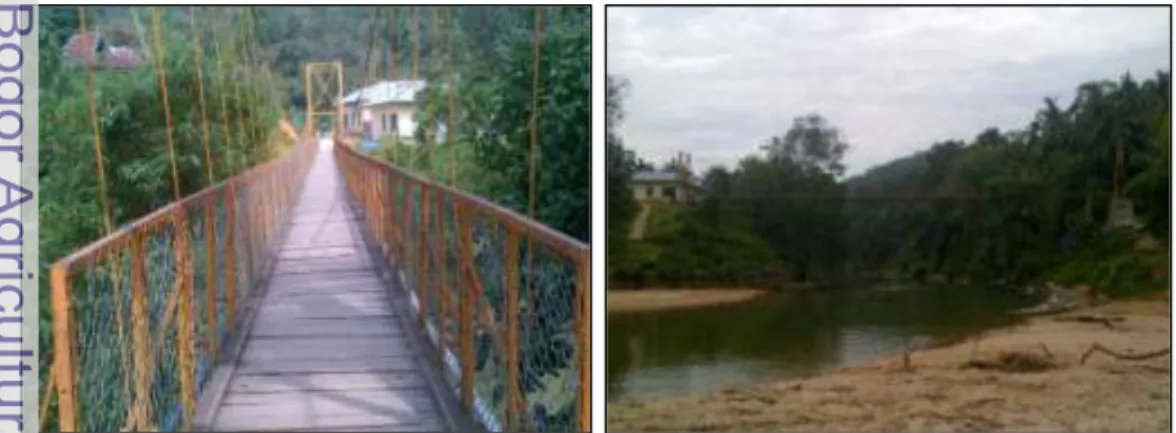

Pemanfaatan kayu kulim sebagai bahan baku jembatan dan tiang rumah

Pemanfaatan kayu/batang kulim yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aur Kuning adalah sebagai bahan baku pembuatan jembatan (Gambar 11) dan tiang rumah. Kayu kulim yang dijadikan sebagai bahan baku langsung diambil masyarakat dari hutan alam karena belum adanya kegiatan budidaya kulim. Kriteria kayu kulim yang dapat ditebang ditetapkan sendiri oleh masyarakat agar kayu yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Kriteria yang ditetapkan misalnya kayu tidak berlubang dan memiliki diameter yang cukup besar. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang diperoleh masyakarat berdasarkan pengalaman mereka yang biasa menebang kayu di dalam hutan. Jembatan ini merupakan alat penghubung antar kampung. Pada awalnya masyarakat menyebrang dengan menggunakan sampan, namun kini dengan adanya jembatan dapat lebih memudahkan akses masyarakat.

Kayu kulim dimanfaatkan juga sebagai tiang rumah. Dahulunya perumahan di Desa Aur Kuning merupakan rumah panggung dengan bahan yang sepenuhnya berasal dari kayu, namun kini perumahan di desa ini sebagian besar sudah bersifat permanen dan terbuat dari semen. Perumahan yang masih menggunakan bahan kayu dapat dijumpai pada masyarakat suku Sakai di Riau. Bentuk rumah panggung bertujuan untuk melindungi pemiliknya dari gangguan alam, binatang buas, dan gangguan roh halus. Salah satu bahan baku pembuatan tiang rumah pada masyarakat suku ini adalah kayu kulim. Rumah-rumah masyarakat suku Sakai umumnya bertiang tinggi, tidak berjendela, dan tidak berkamar (Medi 1998).

Pemanfaatan kayu kulim sebagai bahan baku kapal

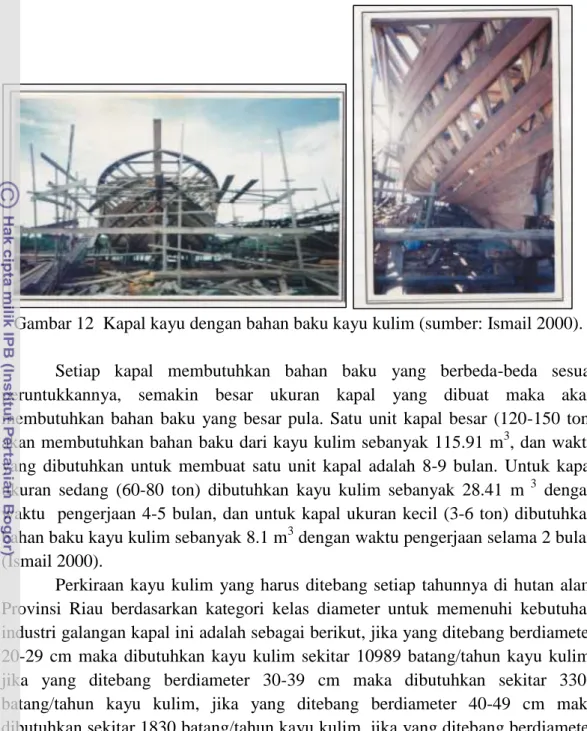

Masyarakat di Bagan Siapi-api Riau memanfaatkan kulim sebagai bahan baku dalam industri pembuatan kapal (Gambar 12). Industri ini merupakan industri masyarakat dan sudah menjadi ciri khas daerah ini. Keberadaan industri rakyat berupa galangan kapal kayu yang telah berjalan puluhan tahun di Bagan Siapi-api dan merupakan galangan kapal terbesar di Riau, akan tetapi keterbatasan kayu kulim menyebabkan industri ini terancam keberlangsungannya.

Pemilihan kayu kulim sebagai bahan baku kapal ini disebabkan karena kayu kulim termasuk jenis kayu yang mudah dikerjakan dan tidak cepat menumpulkan gigi gergaji. Hasil serutan bervariasi tergantung kepada tingkat perpaduan serat, kayu yang mempunyai arah serat lurus dapat diserut sampai licin. Kayu kulim dapat dibor dengan halus. Kayu kulim juga memiliki keawetan yang cukup tinggi yaitu termasuk ke dalam kelas awet I – II dan kelas kuat I. Kayu kulim juga memiliki warna yang sangat bagus, kayu teras kulim berwarna merah tua atau coklat kelabu, semu-semu lembayung, kayu gubal berwarna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan (Martawijaya 1977). Sifat yang dimiliki kayu kulim menyebabkan kapal dapat bertahan lama dan memiliki nilai estetik karena warna kayunya yang indah.

Gambar 12 Kapal kayu dengan bahan baku kayu kulim (sumber: Ismail 2000). Setiap kapal membutuhkan bahan baku yang berbeda-beda sesuai peruntukkannya, semakin besar ukuran kapal yang dibuat maka akan membutuhkan bahan baku yang besar pula. Satu unit kapal besar (120-150 ton) akan membutuhkan bahan baku dari kayu kulim sebanyak 115.91 m3, dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unit kapal adalah 8-9 bulan. Untuk kapal ukuran sedang (60-80 ton) dibutuhkan kayu kulim sebanyak 28.41 m 3 dengan waktu pengerjaan 4-5 bulan, dan untuk kapal ukuran kecil (3-6 ton) dibutuhkan bahan baku kayu kulim sebanyak 8.1 m3 dengan waktu pengerjaan selama 2 bulan (Ismail 2000).

Perkiraan kayu kulim yang harus ditebang setiap tahunnya di hutan alam Provinsi Riau berdasarkan kategori kelas diameter untuk memenuhi kebutuhan industri galangan kapal ini adalah sebagai berikut, jika yang ditebang berdiameter 20-29 cm maka dibutuhkan kayu kulim sekitar 10989 batang/tahun kayu kulim, jika yang ditebang berdiameter 30-39 cm maka dibutuhkan sekitar 3303 batang/tahun kayu kulim, jika yang ditebang berdiameter 40-49 cm maka dibutuhkan sekitar 1830 batang/tahun kayu kulim, jika yang ditebang berdiameter 50-up cm maka dibutuhkan sekitar 1 458 batang/tahun kayu kulim (Ismail 2000). Jika industri galangan kapal yang terdapat di Bagan Siapi-api ini terus berproduksi maka dapat dipastikan persediaan kayu kulim di alam tidak akan mampu mencukupi kebutuhan industri tersebut. Hal ini bisa menyebabkan usaha ini terhenti kalau budidaya kulim belum dilakukan.

Pemanfaatan kayu kulim sebagai bahan baku kusen pintu

Khusus di Provinsi Riau, hampir sebagian besar bahan bangunan khususnya kusen pintu dan jendela menggunakan bahan baku dari kulim (Gambar

13). Kebutuhan bahan baku kulim untuk industri pengetaman kayu khusus kusen pintu di Pekanbaru yaitu sekitar 42972 m3/tahun atau jika dilihat berdasarkan jumlah pohon kulim yaitu sekitar 6389 batang/tahun untuk kayu kulim berukuran 50-up cm (Ismail 2000). Besarnya permintaan pasar akan kusen yang terbuat dari kulim mengindikasikan bahwa ini sangat diminati oleh masyarakat karena keawetan kayu kulim yang tinggi. Harga kayu kulim yang berlaku pada industri pengetaman kayu adalah tiga juta enam ratus ribu rupiah per m3 dan lima juta rupiah per m3 untuk kusen pintu yang tebuat dari kayu kulim. Tingginya harga kayu kulim tersebut disebabkan sulitnya mendapatkan bahan baku. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang dikemukakan oleh Bernett & Morse dalam Suparmoko (1997) yaitu hipotesa kuat dan hipotesa lemah. Hipotesa kuat menyatakan biaya riil per satuan luas barang-barang ekstraktif akan meningkat dengan berkembangnya waktu karena adanya keterbatasan dalam jumlah maupun kualitas sumberdaya. Hipotesa lemah menyatakan bahwa meningkatnya kelangkaan sumberdaya alam cenderung meningkatkan biaya produksi riil, tetapi peningkatan ini lebih cepat daripada kekuatan yang akan menekan kenaikan biaya karena adanya perubahan teknik dan kekuatan ekonomi lainnya.

Gambar 13 Kusen rumah yang terbuat dari kayu kulim.

Kulim merupakan sumberdaya alam yang sudah diketahui dan terbukti bernilai ekonomis. Hal ini terlihat dari jumlah permintaan kulim sebagai bahan baku kapal kayu dan kusen yang setiap tahunnya terus meningkat. Menurut penelitian Ismail (2000) diketahui bahwa diperkirakan populasi kulim yang ada di hutan alam Riau yang memiliki diameter 20 cm ke atas hanya 273451.2 m3, dalam jumlah pohon sekitar 195816 pohon. Berdasarkan perkiraan ini dikhawatirkan pemanfaatan yang terus berlangsung akan menyebabkan kondisi populasi kulim di alam akan punah.

Sulitnya menemukan kayu kulim di hutan alam Riau khususnya di Desa Aur Kuning sekarang disebabkan oleh adanya penebangan liar yang dulu marak dilakukan oleh masyarakat penebang kayu yang berasal dari luar kawasan desa

sehingga kayu kulim yang tersisa hanya kayu kulim yang berada pada lokasi yang curam dan jauh dari desa sehingga sulit dijangkau dan sulit untuk ditebang. Penebangan kayu kulim yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aur Kuning kini sudah jarang dilakukan disebabkan akses jalur darat yang belum tersedia.

Adanya nilai-nilai adat yang berlaku dan diterapkan masyarakat di Desa Aur Kuning menjadikan kawasan hutan di desa ini masih tetap terjaga keberadaannya. Masyarakat dapat memanfaatkan alam demi memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi tanpa mengabaikan nilai ekologis dari keberadaan alam demi kemakmuran hidup mereka. Akan tetapi, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai arti konservasi menyebabkan pengelolaan hutan tidak dilakukan dengan baik. Hal ini tentu dapat berpengaruh terhadap kelestarian jenis-jenis kayu potensial yang ada di hutan tersebut.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelestarian Kulim

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kelestarian kulim, yaitu : 1. Faktor manusia

Penebangan kayu kulim yang tidak terkendali dan terkelola dengan baik merupakan faktor utama yang mempengaruhi kelestarian kulim. Hal tersebut dipicu karena tingginya minat masyarakat akan barang-barang berbahan baku kayu kulim karena kualitas kayu kulim yang baik. Hal ini akan memicu terjadinya eksploitasi kayu kulim. Hadirnya para penebang liar akan memicu penurunan populasi kayu kulim di alam sementara stok kayu kulim di alam sangat terbatas sehingga akan terjadi kelangkaan kulim. Menurut Sastrapradja (1992), laju penyusutan keanekaraman hayati disebabkan oleh kegiatan manusia.

Penebangan liar terjadi di kawasan hutan di Riau dimulai dari tahun 1990-an. Hal ini tentu saja menghabiskan jenis-jenis kayu potensial yang terdapat di hutan alam Riau, salah satunya adalah kayu kulim. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Kehutanan Provinsi Riau, awalnya terdapat peraturan yang mengatur tentang penebangan kayu di Riau. Peraturan tersebut berupa SK.Gubernur Riau No.Kpts.118/IX/1972 tentang penebangan pohon kayu yang dilindungi yang mengacu pada SK. Mentan No. 54/Kpts/Men/2/1972 tanggal 5 Februari 1972 dimana pohon yang boleh dimanfaatkan hanyalah pohon yang berdiameter 50 cm ke atas. Sejak maraknya penebangan liar surat keputusan ini tidak pernah berlaku lagi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penebangan kayu tanpa terkendali.

Terjadinya penciutan lahan hutan di Riau juga menyebabkan hilangnya habitat kulim. Banyaknya alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan pemukiman mengakibatkan luas hutan alam di Riau semakin berkurang dari tahun ke tahun. Pada periode 2005-2007 kerusakan hutan rata-rata per tahun di Riau mencapai 160 ribu hektar. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi kelestarian sumberdaya alam yang masih tersisa. Kawasan konservasi merupakan kawasan

yang paling efektif untuk dijadikan sebagai kawasan pelestarian khususnya kulim, namun status kawasan akhirnya dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat lokal yang hidup di dalam kawasan dan memanfaatkan sumberdaya alam demi memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya suatu lokasi yang dapat dijadikan sebagai areal budidaya kulim sehingga dapat menunjang upaya konservasi kulim.

Belum adanya budidaya kulim juga menyebabkan jenis tumbuhan ini semakin terancam kelestariannya. Budidaya atau penanaman kulim belum menjadi sikap dan aksi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini penting dilakukan karena selama ini kulim hanya tumbuh secara alami di hutan alam sedangkan laju pemanfaatannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya. Oleh karena itu, budidaya kulim perlu segera dilakukan demi menjaga kelestarian kulim.

2. Faktor alami

Buah kulim memiliki sifat ortodoks sehingga membutuhkan waktu dormansi yang cukup lama. Sifat semai kulim yang intoleran juga menyebabkan banyak semai kulim tidak mampu hidup di bawah naungan pohon lain sehingga butuh campur tangan manusia dalam membantu pertumbuhan semai kulim. Selain itu, adanya bau khas yang dikeluarkan oleh buah kulim mengundang satwa untuk memakannya. Gangguan dari hewan seperti landak (Hystrix brachyura) yang menjadikan buah kulim sebagai salah satu pakan juga dapat menghambat pertumbuhan kulim. Pada tingkat semai kulim juga terdapat gangguan dimana buah kulim yang sudah tumbuh menjadi semai namun buahnya masih menempel sering digali oleh babi hutan (Gambar 14) sehingga semai yang harusnya tumbuh akhirnya mati.

Gambar 14 Semai kulim.

Lambatnya pertumbuhan kayu kulim juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kulim lambat untuk bereproduksi dan kurangnya minat masyarakat untuk melakukan upaya budidaya. Menurut Sosef et al. (1998), pertumbuhan kayu kulim yang lambat dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan diameter tahunan kayu kulim pada hutan alam di Malaysia yang berkisar antara 0.2 – 0.3

cm. Sebagai contoh, tanaman kulim pada umur 30 tahun memiliki diameter rata-rata 10-29 cm dengan tinggi 18-21 m. Keadaan ini membuktikan bahwa secara ekologis pertumbuhan kulim yang lambat memerlukan waktu yang relatif lama untuk menambah populasi, di samping itu kulim juga akan bersaing dengan jenis lain sehingga terjadi seleksi alam.

Faktor lain yang mempengaruhi struktur tegakan kulim adalah produksi biji yang rendah. Rendahnya produksi biji bukan disebabkan oleh faktor pohon tetapi karena makin sedikitnya pohon induk kulim. Hal ini disebabkan oleh adanya penebangan yang tidak terkontrol sehingga banyak pohon kulim yang masih produktif juga ikut ditebang. Tingginya nilai ekonomi penjualan kayu kulim merupakan faktor yang memicu tingginya penebangan kayu kulim. Hal ini secara tidak langsung dapat menyebabkan menurunnya populasi kayu kulim dan menghambat produksi buah kulim.

Keberadaan kayu kulim di Riau kini sudah sangat sulit ditemukan. Berdasarkan informasi dari seorang staf kehutanan di Provinsi Riau, kayu kulim kini bisa dijumpai di lokasi berikut : Hutan Lindung Bukit Suligi (Kab.Rokan hulu), Hutan Larangan Rumbio (Kab.Kampar), Arboretum Mandi Angin (Kab.Siak), Hutan Lindung Sentajo (Kab.Kuantan singingi), TN Tesso Nilo (Kab.Pelalawan), TN Bukit Tigapuluh (Kab.Indragiri hulu), konsesi CPI (Kab.Siak), dan SM Bukit Rimbang Bukit Baling (Kab.Kampar). Berdasarkan penelitian Ismail (2000) status kulim di Riau dikategorikan dalam status kritis.

Rekomendasi Upaya Konservasi Kulim

Masyarakat adat Desa Aur Kuning telah mendiami kawasan mereka sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat ini hidup dengan aturan-aturan adat yang ditegakkan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kelembagaan adat yang ada digunakan untuk mengatur proses sosial, ekonomi, dan politik secara mandiri. Hutan adat atau hutan larangan dan lubuk larangan merupakan cara masyarakat Desa Aur Kuning untuk menjaga kelestarian lingkungan. Adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan dan perbaikan hidup demi meningkatkan nilai kesejahteraan dengan tidak meninggalkan kearifan dan aturan adat yang ada selama ini.

Menurut Zuhud (2007) hal penting untuk dapat terwujudnya konservasi adalah prasyarat adanya kerelaan berkorban untuk konservasi. Kerelaan berkorban sebenarnya adalah suatu sikap yang tumbuh karena adanya nilai yang ditimbulkan oleh suatu objek yang memenuhi harapan. Adanya nilai dapat memotivasi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Tindakan yang dilakukan ini pada akhirnya dapat menyebabkan keuntungan atau dapat menimbulkan kerugian. Sikap dan aksi masyarakat ini dapat dikategorikan kedalam Tri-stimulus AMAR

(alamiah, manfaat, religius). Menurut Zuhud (2007) konservasi baru akan terwujud di lapangan dengan syarat bila ketiga kelompok stimulus sudah mengkristal menjadi pendorong sikap dan aksi masyarakat untuk konservasi. Prasyarat terwujudnya sikap masyarakat “tri-stimulus amar pro-konservasi” di lapangan adalah : (1) ditujukan untuk masyarakat lokal yang spesifik dan unik, yaitu masyarakat yang sudah bertungkus lumus berinteraksi dengan hutan dan sumberdaya hayati setempat dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan sudah turun temurun dan mempunyai pengetahuan lokal tentang sumberdaya hayati hutan tersebut, (2) hak akses, hak kepemilikan, hak memanen dan hak memanfaatkan sumberdaya hayati hutan bagi masyarakat harus jelas, (3) harus ada keberlanjutan pengetahuan lokal dari generasi tua kepada generasi muda dan harus ada pembinaan dan penyambungan pengetahuan tradisional ke pengatahuan modern (Zuhud 2008).

Pelestarian kulim bertujuan untuk melindungi spesies dari ancaman kepunahan. Penurunan populasi suatu jenis di ekosistemnya dapat menjadi indikasi bahwa keseimbangan ekosistem di daerah tersebut mulai terganggu. Jika kulim dibiarkan terus dieksploitasi tanpa adanya mekanisme pemanfaatan yang baik dan tidak ditangani oleh pihak-pihak terkait maka lambat laun salah satu jenis tumbuhan yang bernilai ekonomi cukup tinggi ini akan hilang. Untuk melindungi dan mengelola spesies ini diperlukan pemahaman mengenai karakteristik kulim yang dapat dilihat dari sifat alamiah dan manfaatnya sehingga dapat terwujud kerelaan masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan konservasi kulim (Tabel 4).

Tabel 4. Matriks upaya konservasi kulim dilihat dari karakteristiknya

No Karakteristik kulim Kerelaan untuk mengkonservasi kulim Masyarakat Pemerintah 1 2 3 4 5 6 7

Pertumbuhan kayu kulim lambat Budidaya di lahan milik masyarakat Budidaya di lahan hutan

Pemanenan kayu butuh waktu lama Jumlah biji banyak sbg persediaan benih

Penyebaran mengelompok shg harus dibantu manusia Kayu bernilai ekonomi tinggi

- - + - - + + + + + + + + + Ket : (+) rela untuk melakukan konservasi; (-) tdk rela untuk melakukan konservasi

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa kayu kulim memiliki karakteristik pertumbuhan yang lambat sehingga butuh waktu panen yang cukup lama dan pola penyebaran yang mengelompok sehingga kulim rentan akan kepunahan jika tidak dibantu oleh manusia dalam upaya budidayanya. Jumlah buah kulim yang banyak merupakan kelebihan yang dimiliki kulim untuk mempertahankan populasinya, tetapi banyaknya gangguan yang terjadi menyebabkan buah ini tidak dapat berkembang dengan sempurna.

Tidak ada kerelaan pada masyarakat untuk melakukan konservasi kulim disebabkan pertumbuhan kayu ini sangat lambat sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh hasilnya. Oleh karena itu konservasi kulim menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterbatasan lahan yang dimiliki masyarakat juga menyebabkan masyarakat tidak rela untuk membudidayakan kulim. Pemerintah sebagai pihak utama yang memiliki lahan dan dana yang cukup diharapkan mampu untuk melakukan budidaya dan konservasi kulim dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi upaya konservasi kulim yang lebih baik. Konsep tri-stimulus amar pro-konservasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengimplementasikan multi-sistem silvikultur untuk pengelolaan sumberdaya alam hayati, kawasan hutan produksi maupun kawasan konservasi atau taman nasional di masa mendatang (Zuhud 2008).

Selama ini belum ada masyarakat yang melakukan upaya budidaya kulim. Hal ini terjadi karena belum ada stimulus yang mampu mendorong masyarakat untuk melakukan konservasi kulim karena sifat pertumbuhan kayu kulim yang lambat walaupun nilai ekonominya tinggi. Kelebihan kayu kulim seperti kayunya awet, kuat, mudah dikerjakan dan bernilai ekonomi tinggi menyebabkan kayu kulim banyak dijadikan sebagai bahan baku dalam perindustrian. Kayu kulim memiliki pasar tersendiri misalnya bagi industri kusen ataupun kapal kayu sehingga tidak semua masyarakat rela untuk menanamnya. Hal ini akan berbeda jika dibandingkan dengan jenis tumbuhan lainnya misalnya kelapa, karet, atau durian yang memiliki pasar yang luas. Jenis tumbuhan tersebut diketahui dapat memberikan hasil dalam waktu yang relatif singkat dan terus-menerus sehingga terdapat banyak stimulus bagi masyarakat untuk mengkonservasinya. Oleh karena itu, kulim hingga saat ini belum menjadi jenis tumbuhan yang menarik masyarakat untuk melakukan budidaya karena hasilnya dirasa tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan.

Peran pemerintah merupakan faktor penting bagi usaha konservasi kulim. Pemerintah diharapkan mampu menyediakan areal konservasi kulim, menyediakan bibit serta petunjuk mengenai budidaya kulim. Strategi ini dilakukan dengan mengikut sertakan peran masyarakat lokal sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Peran pemerintah adalah sebagai pengontrol kegiatan konservasi kulim. Adanya campur tangan dari berbagai pihak diharapkan mampu menjadikan upaya konservasi kulim dapat berlangsung secara sinergis.

Terbatasnya informasi mengenai kulim mengindikasikan bahwa jenis tumbuhan ini belum mendapatkan perhatian yang cukup baik. Status konservasi kulim yang ditetapkan oleh IUCN adalah “not evaluated”, menurut Mogea et al. (2001) status konservasi kulim adalah langka, dan Ismail (2000) menyatakan kulim di Riau statusnya adalah kritis. Berdasarkan status tersebut dapat

disimpulkan bahwa kulim belum menjadi salah satu jenis prioritas untuk dikonservasi karena belum tersedianya data yang memadai mengenai kulim.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya konservasi kulim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya budidaya kulim

Budidaya kulim merupakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan industri dan pemanfaatan lainnya dalam jangka panjang agar tetap dapat berlangsung dan stabil. Budidaya ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penampungan benih kulim yang berasal dari pohon induk yang masih produktif. Buah ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat perbanyakan kulim secara generatif. Selanjutnya biji ini dapat disemaikan dan disebarkan di sekitar habitat kulim. Perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kultur jaringan.

Lambatnya pertumbuhan kayu kulim juga menjadi faktor jenis ini tidak menstimuli aksi budidaya kulim oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pihak peneliti dan instansi terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya budidaya kulim dan permasalahan mengenai ekologi kulim lainnya. Hal ini menjadi penting karena tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal dapat berperan sebagai penggerak di lapangan namun tetap pemerintah yang bertanggung jawab. Adanya perhatian dari semua pihak diharapkan mampu menjadi sarana bagi keberhasilan upaya konservasi kulim.

2. Membantu penyebaran kulim

Pola penyebaran kulim yang mengelompok menyebabkan jenis ini menjadi rentan akan kepunahan. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan manusia dalam membantu pemencarannya. Pemencaran kulim ini dilakukan pada areal yang diketahui cocok sebagai habitat kulim khususnya pada areal-areal yang kering dan didominasi oleh jenis tanah padzolik merah kuning. Pemencaraan ini dapat dilakukan untuk pengayaan jenis kulim di hutan alam baik hutan konservasi maupun hutan adat milik masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah kepunahan kulim dan menyebarkan jenis kulim di areal hutan yang masih ada.

Kulim tumbuh di dataran rendah sampai pada ketinggian 300 m dpl, terutama pada tanah kering, tidak pernah di rawa-rawa. Kayu kulim memiliki banyak keunggulan antara lain kayu kulim mudah dikenal karena memberikan bau keras seperti bawang putih dari kulit dan buahnya. Kualitas kayu kulim yang baik dan tingginya minat masyarakat akan kayu kulim harusnya dapat menjadi peluang bagi usaha budidaya kulim. Peran pemerintah dan pihak swasta diharapkan mampu menyediakan areal konservasi kulim mengingat kayu ini merupakan jenis kayu dengan pertumbuhan yang sangat lambat. Adanya campur tangan dari berbagai pihak diharapkan mampu menjadikan upaya konservasi kulim dapat berlangsung secara sinergis

3. Perlindungan pohon induk

Perlindungan terhadap pohon induk kulim dilakukan pada areal hutan yang rentan terjadi penebangan. Pohon induk berfungsi untuk memproduksi biji. Penebangan pohon induk akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah biji yang dapat menyebabkan menurunnya peluang hidup benih kulim. Perlindungan pohon induk ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan populasi kulim karena adanya penebangan pohon kulim yang tiak terkendali. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah di areal yang masih terdapat tegakan kulim untuk menjamin keberlangsungan reproduksi kulim di alam.

4. Penyelamatan kayu kulim

Besarnya pemanfaatan kulim yang tidak seimbang dengan keberadaan standing stock kulim di alam akan memicu kelangkaan kulim. Perlu adanya koordinasi antara pihak terkait seperti dinas kehutanan, pihak industri, dan masyarakat mengenai kayu kulim yang keberadaannya sudah langka dan tingginya pemanfaatan yang masih dilakukan. Perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah untuk memperketat izin penebangan kayu dan jenis kayu apa saja yang boleh ditebang. Penebangan kayu-kayu yang statusnya langka harus selalu diawasi dan dikontrol agar tetap menyisakan keberadaan kayu tersebut di alam.

Pemanfaatan kulim dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh pelaku industri yang berbahan baku kayu. Untuk mengurangi pemanfaatan kayu kulim yang besar, pihak perusaahan harus bisa menemukan barang substitusi yang memiliki kualitas yang sama dengan kayu kulim tetapi jenis tersebut masih tersedia dalam jumlah yang besar di alam. Hal ini penting untuk mengurangi pemanfaatan kayu kulim dan memberikan peluang bagi kayu kulim untuk tumbuh di alam secara normal.

5. Melakukan kegiatan penyuluhan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 responden diketahui bahwa sekitar 80% masyarakat mengetahui keberadaan kulim yang tumbuh di hutan sekitar desa dan mengetahui manfaat dari kulim. Pengetahuan ini tidak mencakup tentang status kulim yang sudah mulai langka. Penyebabnya adalah kurangnya informasi tentang konservasi tumbuhan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pengertian konservasi dan status konservasi jenis-jenis tumbuhan maupun satwa. Tingkat mengetahui, memahami, dan mengelola sesuai etika konservasi hanya akan terlaksana melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal atau penyuluhan (Bari & Supriatna 1999). Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan suatu jenis tumbuhan atau satwa.

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada masyarakat yang hidup di sekitar areal hutan yang menggantungkan kehidupannya terhadap hasil alam. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai

nilai-nilai keberadaan hutan dan status tumbuhan atau satwa yang terdapat di dalamnya. Kegiatan ini juga menjadi salah satu jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pelestarian hutan dimana keberadaan masyarakat adat yang hidup bergantung pada hasil hutan diharapkan dapat menjadi pengontrol kelestarian sumberdaya tersebut sehingga dapat tetap lestari dan terus dimanfaatkan oleh masyarakat.

6. Membangun dan membina kelompok masyarakat konservasi kulim

Masyarakat lokal yang berada di sekitar hutan dapat diberdayakan untuk melakukan konservasi kulim dengan membentuk kelompok masyarakat konservasi kulim. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dari pemerintah dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat. Pembentukan kelompok masyarakat ini ditujukan untuk membangun motivasi masyarakat melakukan konservasi kulim dan dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat juga harus diberi hak akses untuk melakukan pemanfaatan kulim ke depan agar masyarakat yang dibina mendapatkan hak yang layak sehingga kegiatan ini dapat terus berlangsung.