BAB I

PENGANTAR

1.1. Latar Belakang

Kenyataan bahwa manusia membutuhkan pangan sebagai kebutuhan dasar adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari. Hal ini terjadi sejak masa prasejarah hingga kini. Pemenuhan kebutuhan pangan ini menuntut manusia untuk melakukan interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan budaya. Salah satu bentuk budaya yang dihasilkan adalah sistem subsistensi yang merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama kebutuhan pangan. Interaksi dengan lingkungan dilakukan untuk mendapatkan sumber pangan baik yang berasal dari sumber hewani maupun nabati.

Salah satu cara untuk mengetahui tindakan subsistensi manusia pada masa prasejarah adalah dengan melakukan studi arkeobotani untuk memahami upaya manusia dalam memanfaatkan sumberdaya tumbuhan. Arkeobotani merupakan studi yang mempelajari sisa-sisa tumbahan dalam konteks arkeologi (Denham, 2009: 1). Penelitian berbasis arkeobotani memiliki peran cukup signifikan untuk memahami budaya manusia masa lalu, karena sebagian besar penelitian arkeologi menunjukkan bahwa tumbuhan merupakan unsur penting dalam pola diet manusia sejak masa

prasejarah (Jones, 2005: 394). Bukti-bukti lain menunjukkan bahwa pemanfaatan tumbuhan selain untuk makanan juga digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pakaian, obat-obatan, tempat tinggal dan pembuatan alat. Arkeobotani juga dapat digunakan untuk mengungkap cara pemanfaatan tumbuhan, pengolahan tumbuhan, sejarah vegetasi, dan penyebaran tumbuhan yang diakibatkan oleh migrasi manusia (Denham, 2009: 1), (Butzer, 1982: 186), dan (Hather, 1992: 77).

Dalam penelitian arkeologi, studi arkeobotani banyak dilakukan pada situs-situs hunian. Hal ini karena, pada situs-situs hunian dimungkinkan tersimpan banyak data yang terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari yang salah satunya menunjukkan pemanfaatan sumberdaya hayati tumbuhan oleh manusia masa lalu.

Berbicara mengenai hunian prasejarah, tidak lepas dari keberadaan gua dan ceruk alam sebagai lokasi awal manusia bertempat tinggal. Gua dan ceruk alam sebagai hasil bentukan alam, dimanfaatkan oleh manusia untuk pertama kali sebagai hunian pada kala Plestosen akhir hingga awal Holosen. Namun tidak semua gua dapat dimanfaatkan sebagai hunian oleh manusia, sebab ada beberapa kriteria mengenai layak- tidaknya suatu gua dijadikan tempat hunian, antara lain memiliki ruang yang cukup luas, cukup sinar matahari, sirkulasi udara baik, tidak lembab, serta dekat dengan sumberdaya alam pendukungnya, yaitu air dan sumber makanan, baik tumbuhan maupun binatang (Soebroto, 1995: 133). Namun pada kenyataannya, tidak semuan temuan temuan situs hunian berada pada kondisi ideal. Beberapa gua yang

terletak pada lingkungan yang jauh dari sumberdaya makanan dan air juga digunakan sebagai hunian.

Penerapan studi arkeobotani pada situs-situs hunian gua akan sangat bermanfaat dalam upaya memahami proses kehidupan manusia penghuninya di masa lalu. Hal ini terjadi karena data yang tersimpan dalam gua dapat merepresentasikan sisa-sisa aktivitas manusia masa lalu secara lebih valid, mengingat proses pembentukan datanya lebih terhindar dari proses transportasi dan transformasi dibandingkan dengan pembentukan data pada hunian alam terbuka. Beberapa penelitian yang berbasis arkeobotani telah dilakukan di situs- situs hunian gua masa prasejarah di Indonesia di antaranya di Gua Harimau (Sumatera selatan), Gua Kidang (Jawa Tengah), Song Bentar (DIY), dan Leang Bua (Flores). Penelitian tersebut telah menghasilkan pemahaman tentang kondisi lingkungan gua pada masa prasejarah. Selain itu studi arkeobotani yang telah dilakukan juga mampu mengungkap bagaimana manusia melakukan pemanfaatan tumbuhan seperti yang dilakukan di Situs Song Towo (Jawa Tengah), Song Terus (DIY), Song Blendrong (DIY) (Octina, 2013., Primawan, 2011., Marniati, 2007., Idrus, 2015., Lentfer, 2009.

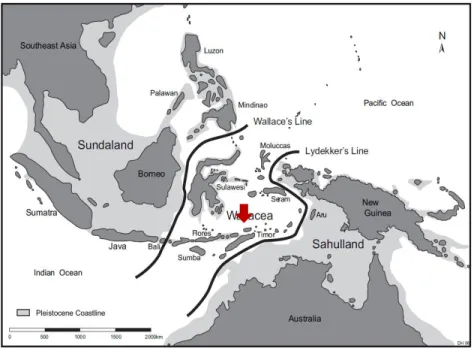

Salah satu wilayah yang cukup menarik dengan data arkeobotani dan memiliki potensi untuk diteliti dengan studi arkeobotani adalah Wallacea. Wallacea merupakan wilayah biogeografis yang mencakup sekelompok pulau di wilayah Indonesia bagia tengah. Wilayah ini terpisah dari Benua Asia dan Australia oleh selat yang dalam. Pulau-pulau tersebut meliputi Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Flores,

Banda, Timor, Halmahera, Buru, Seram serta banyak pulau-pulau kecil di antaranya (lihat gambar 1.1). Letak dan karakteristik pulau-pulau di wilayah ini sangat khas yang menjadikan lokasi ini menarik untuk diteliti dari berbagai cabang ilmu termasuk Arkeologi.

Penelitian Arkeologi di wilayah Wallacea selalu menarik untuk dilakukan mengingat keletakan wilayah ini berada di antara daratan yang besar yaitu Paparan Sunda yang berada di sebelah barat dan Paparan Sahul yang ada di sebelah timur, sehingga memungkinkan wilayah ini sebagai stepping stone baik oleh manusia maupun binatang untuk bermigrasi dari Paparan Sunda ke Paparan Sahul atau sebaliknya (Tanudirjo, 2001: 1). Wilayah Wallacea menyimpan jawaban atas tema-tema migrasi, karena kedua paparan tersebut memiliki kekhasan baik flora, fauna, maupun budaya. Selain tema tentang migrasi, Wallacea juga dapat digunakan untuk memahami proses kontak dan difusi budaya serta kemampuan teknologi terutama teknologi maritim manusia pada masa lalu. Sejauh ini telah banyak dilakukan penelitian arkeologi di wilayah Wallacea. Penelitian-penelitain yang dilakukan sebagian besar mengangkat tema tentang migrasi dan perdagangan sejak masa prasejarah hingga masa Klasik, dan Islam kolonial (Bellwood, 2015) (O Connor, 2010) (Ririmase, 2006) (Tanudirjo, 2001). Pendekatan yang dilakukan untuk mengungkap tema tersebut pun beraneka ragam mulai dari linguistik, DNA, hingga etnoarkeologi (Bellwood, 2015: 87-95), (Cox, 2015: 293-301) (Sudarmadi, 2014)

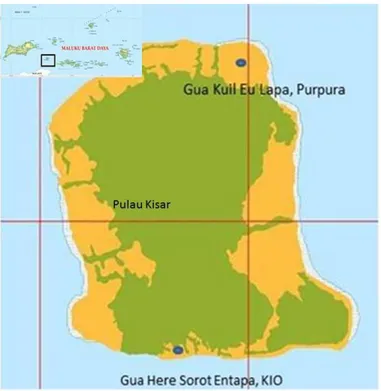

Wilayah Wallacea yang berada di bagian tenggara memiliki pulau-pulau kecil yang berada dalam lokasi yang saling berdekatan. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Babar, Pulau Lakor, Pulau Moa, Pulau Leti, Pulau Sermatang, dan Pulau Kisar yang memiliki kesamaan geologi dan geomorfologi. Pulau-pulau tersebut terbentuk pada masa kuarter yang tersusun oleh lapisan terumbu karang terungkit (Monk, Fretes dan Lilley, 2000: 252). Karakteristik pulau-pulau yang tersusun oleh lapisan terumbu karang ini memiliki keterbatasan sumberdaya air tawar dan umumnya memiliki suplai air atau keseimbangan hidrologi yang minim serta menjadi faktor pembatas bagi populasi binatang, tumbuhan dan manusia.

Salah satu pulau yang berada di wilayah itu adalah Kisar yang terletak di sebelah utara pulau Timor. Kisar merupakan pulau kecil yang secara administratif berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Secara astronomis pulau ini terletak pada 6 – 8 Lintang setatan dan 126 – 129 Bujur Timur dengan luas wilayah 117.07 km2. Pulau Kisar memiliki daerah yang bertopografi rendah dengan sedikit perbukitan, dengan keadaan daerah yang cukup gersang (Major,et al, 2013).

Gambar 1. 1. Posisi Pulau Kisar (tanda panah) di antara Pulau-pulau lain di wilayah Wallacea. Sumber gambar: http: hmgf.fmipa.ugm.ac.id.

Survei yang dilakukan oleh tim penelitian kerjasama antara Jurusan Arkeologi UGM, ANU (Australian National University) dan Balai Arkeologi Ambon pada bulan Mei 2015 telah menemukan potensi arkeologi pada gua-gua di sepanjang perbukitan kapur di wilayah pesisir Pulau Kisar yang mengindikasikan adanya pemanfaatan gua sebagai hunian dan situs ceremonial. Bukti-bukti dari aktivitas tersebut adalah temuan lukisan dinding gua dan cap tangan yang tersebar di hampir seluruh wilayah pesisir Pulau Kisar. Survei ini kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian mendalam yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana pemanfaatan pulau-pulau di wilayah Wallacea khususnya untuk mengetahui bagaimana teknologi yang dikembangkan oleh manusia sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan Wallacea yang unik. Penelitian lanjutan ini berupa ekskavasi pada bulan Oktober

2015 di Gua Here Sorot Entapa yang berada di sebelah selatan Pulau Kisar serta Gua Kuil Eu Lapa yang berada di sebelah utara Pulau Kisar. Ekskavasi yang dilakukan telah menghasilkan data berupa akumulasi temuan cangkang kerang, fragmen tulang binatang, sisa tumbuhan yang berupa biji dan arang, fragmen oker, gerabah, artefak kerang, dan alat batu (serpih). Selain temuan artefak dan ekofak, juga ditemukan fitur sisa pembakaran berupa lapisan abu dan arang kompak disertai dengan konsentrasi cangkang kerang dan cangkang kepiting.

Gambar 1. 2. . Lokasi Gua Here Sorot Entapa dan Kuil Eu Lapa di Pulau Kisar. Sumber gambar: http://mahdimuzakar.blogspot.co.id.

Gambar 1. 3. Kotak ekskavasi di Gua Here Sorot Entapa, Wosi (kiri) dan Gua Kuil Eu Lapa, Purpura (kanan). Dokumentasi Tim 2015

Hasil survei di Pulau Kisar dan ekskavasi terutama di Gua Here Sorot Entapa di antaranya adalah: 1). Berdasarkan kuantitas dan kualitas temuan hasil ekskavasi terutama di Gua Here Sorot Entapa menunjukkan kondisi stratigrafi yang masih asli (tidak teraduk) dan memiliki kecenderungan dominasi temuan artefak dan ekofak pada layer tertentu. 2). Temuan makrobotani ditemukan terpola, yaitu terdapat temuan biji-bijian pada layer tertentu dan tidak ditemukan pada layer berikutnya. 3). Kondisi lingkungan Pulau Kisar saat ini merupakan wilayah yang kering dan gersang, dengan sumber air yang terbatas namun memiliki temuan gua-gua hunian yang cukup banyak.

Sejauh ini penelitian Arkeologi di Pulau Kisar belum pernah dilakukan apalagi penelitian dengan pendekatan arkeobotani. Olehkarena itu, penelitian dengan studi arkeobotani sangat penting untuk dilakukan guna mendapatkan pemahaman

mengenai kehidupan manusia masa lalu yang terjadi di wilayah Wallacea terutama bagian tenggara secara lebih komprehensif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah:

1. Bagaimana potensi sumberdaya tumbuhan Pulau Kisar dan perubahannya pada masa hunian gua berlangsung ?

2. Jenis-jenis tumbuhan apa saja yang dimanfaatkan oleh manusia penghuni gua di Pulau Kisar dan bagaimana teknik pemanfaatannya?

3. Bagaimana pola pemanfaatan tumbuhan di Pulau Kisar, dalam konteks wilayah Wallacea bagian tenggara?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah vegetasi yang ada di Pulau Kisar dalam rangka mengetahui bagaimana kondisi sumberdaya tumbuhan yang dimiliki pulau ini dari waktu ke waktu. Tujuan selanjutnya adalah ingin mengungkap bagaimana manusia melakukan pemanfaatan sumberdaya botani pada masa hunian ceruk alam. Pemanfaatan yang dimaksud disini lebih ditujukan pada pemanfaatan sebagai bahan pangan. Tujuan lebih besarnya adalah memberikan sebuah model pola pemanfaatan sumberdaya botani di pulau-pulau kecil wilayah Wallacea bagian tenggara. Selain itu basis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

arkeobotani yang diharapkan akan lebih berkembang pada penelitian-penelitian berikutnya. Karena sejauh ini analisis bioarkeologi yang banyak dilakukan dalam ilmu arkeologi adalah zooarkeologi.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang secara khusus membahas tentang potensi arkeologi masa prasejarah di Pulau Kisar sejauh ini belum pernah dilakukan apalagi yang berkaitan dengan studi arkeobotani.. Namun penelitian di wilayah Wallacea bagian tenggara telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sementara penelitian dengan tema dan pendekatan studi arkeobotani juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Penelitian Arkeologi yang mengambil lokasi di wilayah Wallacea telah banyak dilakukan terutama oleh para peneliti dari Australia seperti O Connor, (2010-2016), Morwood, (2006), Lape (2011). Secara garis besar penelitian yang mereka lakukan bertujuan untuk mencari bukti awal okupasi wilayah Wallacea sebagai jembatan migrasi ke benua Australia.

Sue O’Connor dalam penelitiannya di Gua Lene Hara, bagian utara Pulau Timor tahun 2010 berhasil menemukan bukti adanya okupasi gua yang terjadi sejak masa Plestosen. Pertanggalan yang diperoleh dengan metode AMS dating dengan menggunakan sampel kerang, menunjukkan angka 42.544±450 Cal BP (O’ Connor, 2010). Temuan ini memiliki implikasi yang cukup besar dalam menjelaskan jalur migrasi manusia ke wilayah Paparan Sahul terutama ke Australia. Seperti diyakini

oleh beberapa ahli bahwa Wallacea merupakan “batu loncatan” dari paparan Sunda menuju Paparan Sahul, hal ini membuka peluang untuk mendapatkan bukti-bukti hunian dari masa Plestosen Akhir pada pulau-pulau yang berada di sekitar pulau Timor di antaranya adalah Pulau Kisar.

Penelitian lain dilakukan oleh Carro, dkk tahun 2015 di Pulau Alor. Penelitian ini berhasil menemukan bukti bahwa Alor sebagai bagian dari Wilayah Wallacea telah dihuni oleh manusia sejak Pleistosen Akhir. Subsistensi awal yang dilakukan adalah mengeksploitasi sumberdaya laut dengan melakukan pemancingan ikan dan berbagai metode untuk memperoleh ikan yang hidup di karang serta ikan yang hidup di laut dalam. Pola subsistensi ini kemudian berdampak pada pengembangan teknologi penangkapan ikan yang dibuktikan dengan adanya temuan artefak mata pancing berbahan cangkang kerang. Perbandingan situs hunian awal di Alor ini menunjukkan kemiripan dengan situs-situs di Pulau Timor (Carro, et al, 2015). Berdasarkan keletakannya, kondisi semacam ini juga sangat mungkin terjadi di Pulau Kisar.

Mahirta, pada penelitiannya di Pulau Rote dan Sawu wilayah Nusa Tenggara Timur tahun 2006 berhasil menemukan bukti hunian manusia pada 26.000 BP yaitu di Pulau Rote. Selain itu penghuni Pulau Rote juga menunjukkan adanya pengembangan teknologi alat batu yang banyak ditemukan pada masa Plestosen (Mahirta dan Indriati, 2006: 53). Sama halnya dengan Alor, temuan situs hunian awal di Pulau Rote, terutama di Situs Pia Hudale juga menunjukkan adanya pengaruh level

air laut pada subsistensi manusia wilayah Nusa Tenggara ( Timor, Sawu dan Rote) yang menimbulkan pola subsistensi yang sama yaitu eksploitasi kerang laut, perburuan spesies tikus besar, kelelawar buah dan kura-kura (Mahirta et. al., 2004: 390).

Sementara penelitian yang menggunakan studi arkeobotani di antaranya dilakukan di wilayah tropis telah menunjukkan bahwa sumber makanan pokok yang paling sering dieksploitasi manusia untuk memperoleh kebutuhan karbohidrat lebih banyak berasal dari akar dan umbi-umbian daripada sereal padi-padian dan kacang-kacangan (Barrau 1958; 1961; Harris 1976; Hawkes 1989 dalam Hather, 1992:70). Jenis umbi-umbian tersebut adalah ubi (Dioscorea spp.), umbi (Colocasea esculenta dan anggota lain dari Araceae), ubi jalar (Ipomoea batatas) dan ubi kayu atau singkong (Manihot esculenta) yang merupakan sumber makanan pokok terbesar pada sistem agraria di wilayah tropis. Selain itu jenis umbi-umbian ini juga merupakan komponen penting sejak manusia belum mengenal bercocok tanam (berburu dan meramu) (Hather, 1992:70).

Penelitian mengenai subsisten arkeobotani di wilayah Wallacea bagian tenggara pernah dilakukan oleh Nuno Vasco Oliveira yaitu di Pulau Timor. Oliveira melakukan analisis makrobotani dengan metode ayak basah atau wet seaving pada sedimen hasil ekskavasi yang dilakukan di situs-situs hunian gua di wilayah Pantai utara Pulau Timor bagian tengah. Oliveira juga menggunakan data mikrobotani guna melengkapi data makrobotani untuk memahami bagaimana proses subsisten

arkeobotani di wilayah Pulau Timor. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana pemanfaatan sumberdaya lingkungan serta asal-usul pertanian di Pulau Timor (Oliveira, 2008).

Hasi penelitiannya berhasil mengungkap bukti-bukti keberadaan tumbuhan dalam situs hunian gua. Selain itu Oliveira berpendapat bahwa sumber pangan yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat Timor saat ini adalah jenis jagung (Zea mays) dan ubi kayu (Manihot esculenta). Kedua tanaman tersebut berasal dari daerah tropis Amerika dan diperkenalkan setelah abad XVI, oleh bangsa Portugis. Jenis tumbuhan pangan lain seperti buah-buahan dan kacang-kacangan (seperti Canarium sp.,

Artocarpus sp., Sukun, dan Pandanus sp.), serta umbi-umbian (Dioscoreaceae,

Araceae, dan Colocasia esculenta), juga dikenal luas dan mungkin telah digunakan

sejak awal-atau Mid-Holocene. Sementara jenis tanaman padi yang berasal dari Asia diperkenalkan ke Timor pada 4000 tahun BP bersamaan dengan diperkenalkannya teknologi pembuatan gerabah oleh para penutur bahasa Austronesia (Oliveira, 2008).

Denham (2003) banyak melakukan studi arkeobotani di wilayah New Guinea, di antaranya yang dilakukan di Situs Kuk Swamp. Penelitiannya berhasil menemukan bukti adanya perubahan lanskap cukup signifikan pada awal Holosen hingga 6.950 BP yang diakibatkan oleh aktivitas budidaya tumbuhan pisang yang cukup intensif. Bukti ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa budidaya tumbuhan pisang telah berkembang sebelum adanya pengaruh pengetahuan bercocok tanam dari wilayah Asia Tenggara (Denham, et al, 2003: 192).

Lentfer (2009) melakukan koleksi tumbuhan yang ada di wilayah Wallacea bagian tenggara yaitu dari Nusa Tenggara dan Flores. Tujuan dari penelitiannya adalah membuat data sampel referensi starch yang ada di wilayah Indonesia Timur untuk diaplikasikan pada penelitian arkeologi terutama untuk mengungkap lingkungan pada masa lalu. Penelitian yang dilakukannnya telah menghasilkan 121 famili tumbuhan di antaranya adalah Musa (pisang-pisangan), Palmae (palem- paleman), Dioscoreaceae (umbi-umbuan manis) dan Aracae ( talas talasan) (Lantfer, 2009). Hasil penelitian Lentfer ini penting untuk memahami bagaimana kondisi potensi sumberdaya botani di wilayah Wallacea.

Bukti-bukti pemanfaatan tumbuhan di wilayah Sulawesi tepatnya di situs sepanjang sungai Karama, Sulawesi Barat diungkap oleh Anggraeni. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui eksploitasi vegetasi pada pemukiman prasejarah di sepanjang sungai tersebut dengan menggunakan data artefaktual dan analisis phytolith. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan jenis dan prosentase vegetasi yang dieksploitasi. Temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah adanya bukti keberadaan padi yang memiliki implikasi terhadap informasi tentang awal dikenalnya padi di wilayah Sulawesi (Anggraeni, 2011: 560).

Sementara penelitian dengan menggunakan analisis mikrobotani untuk mengungkap pola adaptasi dan pemanfaatan sumberdaya botani oleh manusia prasejarah dilakukan beberapa mahasiswa dengan menggunakan sampel residu yang

terdapat pada artefak maupun sedimen hasil ekskavasi (Marniati, 2007)., (Primawan, 2011)., dan (Octina, 2013)., (Muasomah, 2011)., (Idrus, 2015).

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian Arkeobotani yang dilakukan di wilayah Wallacea sejauh ini belum mengungkap data dari pulau-pulau kecil di Wallacea bagian tenggara. Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu dengan menggunakan pendekatan yang sama, penelitian ini mencoba untuk memahami atau mengetahui potensi sumberdaya tumbuhan dari waktu ke waktu serta jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia pada masa hunian gua di Pulau Kisar. Metode yang digunakan berupa perpaduan antara analisis makrobotani dan mikrobotani untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif berkaitan dengan sejarah vegetasi serta pemanfaatannya oleh manusia penghuni gua di Pulau Kisar sebagai awal dari okupasi di pulau tersebut.

1.6. Kerangka Pikir

Pendekatan lingkungan untuk mengungkap daya dukung lingkungan merupakan salah satu cara untuk memahami bagaimana proses budaya yang terjadi dalam suatu wilayah dan alasan mengapa wilayah tersebut “dipilih” sebagai tempat hunian. Tumbuhan sebagai salah satu bagian dari lingkungan akan memiliki peran dalam pembentukan budaya suatu masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengenali sumber-sumber energi (makanan) yang ada di sekitaranya. Lingkungan alam merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan

salah satu faktor penentu atas berkembangnya suatu budaya. Pendekatan lingkungan dipelopori oleh Julian Steward, yang menekankan bahwa lingkungan merupakan bagian penting pada pembentukan cultural ecology (Steward, 1995:30-31).

Renfrew and Bahn menyebutkan bahwa landscape as a set of economic

resource or site catchment (Renfrew and Bahn, 2013: 118). Keberadaan lanskap atau

lingkungan sangat mempengaruhi subsistensi masyarakatnya atau dengan kata lain lokasi situs arkeologi yang ditemukan akan tergantung pula pada sumberdaya apa yang dimiliki oleh lingkungan tertentu. Lingkungan akan menjadi faktor yang penting dalam daya dukung suatu hunian atau suatu aktivitas.

Salah satu data bioarkeologi yang dapat digunakan untuk memahami hal tersebut adalah data botani. Dalam bidang ilmu arkeologi, temuan botani dapat digunakan sebagai bukti adanya aktivitas manusia dimasa lalu di suatu tempat (Hather, 1994: 61). Lebih lanjut, Hather juga menyatakan bahwa:

“Such identification alone provide evidence for the temporal and geographical distribution of plant, but not for past subsistence strategies. Such strategies can only be investigated direcly when all the major component are identifiable on the archaeological record.”

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan digunakan analisis multiproksi yang bersifat saling mengkonfirmasi dan menguatkan, yaitu penggunaan data makrobotani,

phytolith dan starch untuk mengetahui sejarah vegetasi serta janis-jenis sumberdaya

tumbuhan yang dimanfaatkan oleh penghuni gua Pulau Kisar di masa lalu. Analisis mikrobotani selain berasal dari data primer, juga akan digunakan data sekunder

berupa analisis pollen yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti pada wilayah sekitar Pulau Kisar. Data sekunder ini digunakan dengan tujuan untuk melakukan perbandingan dengan data primer yang sifatnya akan saling mengkonfirmasi.

Analisis phytolith dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan Pulau Kisar serta untuk mengetahui pemanfaatan tumbuhan oleh manusia masa lalu. Pemanfaatan tumbuhan dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan sumberdaya makanan. Analisis phytolith dipilih karena sesuai sifatnya phytolith merupakan silika tumbuhan yang terbentuk bersamaan waktunya dengan proses pembusukan unsur organik dari tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, phytolith dapat mencerminkan perubahan lingkungan mikro dan kegiatan budaya yang berhubungan dengan pemilihan dan pemanfaatan tumbuhan. Phytolith merupakan mikrofosil terbaik untuk mempelajari tumbuhan yang dimanfatkan dan dibudidayakan (Qinhua, 1997: 59), (Piperno, 2006:21).

Selain itu sifat phytolith yang merupakan material anorganik akan membuatnya lebih tahan terhadap proses dekomposisi yang disebabkan oleh faktor cuaca, serta pemanasan. Berdasarkan sifat tersebut maka phytolith akan banyak ditemukan dalam lapisan abu dan tungku perapian (Butzer, 1982: 177), karena

phytolith memiliki unsur anorganik yang dapat terpreservasi dalam konsisi panas atau

Analisis starch dilakukan untuk mengetahui adanya pemanfaatan tumbuhan yang berasal dari umbi-umbian. Starch merupakan butiran berukuran mikroskopis yang merupakan mekanisme penyimpanan energi tumbuhan. butiran ini terbentuk oleh organ-organ khusus yang berupa plastida yang muncul dalam sel-sel individu.

Starch dapat ditemukan pada akar-akar, umbi-umbian dan biji-bijian (Loy, 1994).

1.7. Metode Penelitian a. Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data makrobotani dan mikrobotani hasil ekskavasi serta pengamatan lingkungan di lapangan. Data makrobotani merupakan hasil dari proses pengayakan dengan metode wet sieving atau ayak basah yaitu dengan pengayakan material tanah hasil ekskavasi dengan penyaring dan penyiraman air pada material tanah di atas penyaring berdiameter 1 mm. Proses ini menghasilkan temuan berupa material botani yang berukuran kecil dan tidak dapat teramati langsung dalam proses ekskavasi. Sementara data mikrobotani diperoleh dengan pengambilan sampel sedimen berdasarkan layer serta sampel residu yang diperoleh dari artefak batu dan gerabah yang ditemukan pada ekskavasi. Jenis mikrobotani yang ingin dicari adalah phytolith dan starch. Data pertanggalan diperoleh dari sampel arang dan kerang yang diambil berdasarkan layer dan spit. Data sekunder diperoleh dengan studi pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berupa data pollen untuk menggambarkan bagaimana vegetasi Pulau Kisar dan sekitarnya dari waktu ke waktu. Selain itu studi pustaka

juga akan dilakukan untuk memperoleh data mengenai penelitian arkeologi di situs-situs hunian gua di sekitar Wallacea bagian tenggara sebagai pembanding dari data yang ditemukan di Pulau Kisar.

b. Identifikasi dan Analisis Data

Identifikasi dan analisis data makrobotani dilakukan pada temuan biji untuk mengetahui jenis tumbuhan. Identifikasi dilakukan di laboratorium Fakultas Biologi UGM dengan bantuan tenaga ahli struktur tumbuhan atas. Sementara analisis mikrobotani berupa phytolith dan starch akan dilakukan dengan metode yang mengacu pada protokol yang disusun oleh Dolores R. Piperno yang dikombinasikan dengan protokol yang dilakukan oleh Anggraeni (lihat lampiran 1 dan 2). Penggunakan protokol Piperno bertujuan untuk menghasilkan dua mikrofosil, yaitu pengambilan sampel phytolith dan starch dalam satu proses preparasi idengan penggunaan berat jenis yang berbeda sesuai dengan ukuran butir starch dan phytolith. Sementara proses ekstraksi phytolith secara teknis mengikuti protokol yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2012). Sampel mikrobotani dari residu diambil dengan menggunakan pipet, microtic dan aquades dan langsung dipreparat.

Sebagai panduan untuk melakukan identifikasi dan analisis akan digunakan referensi yang disusun oleh kedua penulis tersebut, serta ditambah dengan referensi yang disusun oleh (Rovner, 1983) (Qinhua, 1997), (Houyuan, 1993), (Bremond, et.al, 2008) dan beberapa referensi lain.

c. Interpretasi

Proses interpretasi dilakukan setelah identifikasi dan analisis. Pada tahap ini akan dilakukan intergrasikan hasil analisis dari berbagai data yang digunakan. Hasil analisis phytolith dari sampel sedimen akan diintegrasikan dengan analisis pollen yang diperoleh dari studi pustaka serta analisis pertanggalan. Integrasi ketiga analisis tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu tentang kondisi sumberdaya tumbuhan di Pulau Kisar dan sekitarnya dari waktu ke waktu. Pertanyaan kedua akan dijawab dengan melakukan integrasi analisis phytolith dan starch (baik yang diperoleh dari sampel sedimen maupun residu) dengan analisis pertanggalan, sedangkan untuk mengetahui bagaimana pola pemanfaatan tumbuhan akan dilakukan integrasi dengan analisis artefak dan ekofak yang ditemukan di gua tersebut.