ANALISIS KARBON TERSIMPAN PADA TEGAKAN ATAS DIBERBAGAI TIPE PENGGUNAAN LAHAN

DI DESA KALUPPANG KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

AHMAD AFDAL 105950035912

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

@ Hak Cipta Milik Unismuh Makassar, Tahun 2017 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar unismuh makassar

2. Dilarang mengumumkan dan memprbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk laporan apapun tanpa izin Unismuh Makassar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN... ii

HALAMAN KOMISI PENGUJI... iii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER SKRIPSI ... iv

HAK CIPTA ... v

ABSTRAK ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI... viii

DAFTAR TABEL... ix DAFTAR GAMBAR ... x I. PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Rumusan Masalah ... 3 1.3. Tujuan Penelitian ... 3 1.4. Manfaat Penelitian ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA... 5

2.1. Biomassa dan Karbon Tersimpan ... 5

2.1.1. Definisi Biomassa dan Karbon Tersimpan ... 5

2.1.2. Pengukuran Biomassa dan Karbon Tersimpan ... 7

2.4. Perubahan Iklim ... 12

2.5. Emisi Karbon Dioksida... 14

2.6. Stratifikasi Tajuk... 16

2.7. Kerangka Pikir ... 17

III. METODE PENELITIAN... 19

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ... 19

3.2. Alat dan Bahan... 19

3.3. Prosedur Penelitian... 19

3.3.1. Metode Pengambilan Sampel... 19

3.3.2. Teknik Pengambilan Data... 21

3.3.3. Perhitungan Biomassa Pohon, Tiang dan Pancang... 21

3.3.4. Perhitungan Karbon ... 22

3.3.5. Perhitungan Serapan CO2... 24

3.4. Analisis Data ... 24

IV. KEADAAN UMUM LOKASI ... 25

4.1. Letak dan Luas Geografis ... 25

4.2. Iklim ... 25

4.3. Pola Penggunaan Tanah ... 25

4.4.Demografi ... 25

4.5.Pertanian dan Peternakan ... 26

4.6. Sarana dan Prasarana... 27

V. HASIL DAN PEMBAHASAN... 28

5.1. Biomassa ... 28 5.1.1. Hutan Sekunder... 28 5.1.2. Lahan Pertanian... 31 5.2. Karbon... 34 5.2.1. Hutan Sekunder ... 34 5.2.2. Lahan Pertanian... 36

5.3. Serapan Karbon Dioksida ... 38

5.4. Biomassa Total, Cadangan Karbon dan Serapan Karbon Dioksida

pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang... 41

VI. PENUTUP... 44

6.1. Kesimpulan ... 44

6.2. Saran ... 44 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Teks

1 Parameter – parameter biomassa dan nekromassa diatas permukaan tanah dan metode pengukurannya... 8 2 Biomassa Pohon, Tiang dan Pancang Di tentukan Berdasarkan

Rumus Allometrik masing- masing jenis... 22 3 Biomassa Rata - Rata Pada Hutan Sekunder Pada Masing - Masing

Strata ... 29 4 Biomassa Rata – Rata Pada Lahan Pertanian Pada Masing - Masing

Strata ... 32 5 Cadangan Karbon Rata Rata Pada Hutan Sekunder Pada Masing

-Masing Starata... 34 6 Cadangan Karbon Rata - Rata Pada Lahan Pertanian Pada

Masing-Masing Starata... 36 7 Serapan Karbon Dioksida Rata - Rata Pada Hutan Sekunder Pada

Masing - Masing Starata ... 38 8 Serapan Karbon Dioksida Rata - Rata Pada Lahan Pertanian Pada

Masing -Masing Starata ... 40 9 Biomassa Total, Cadangan Karbon dan Serapan Karbon

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Teks

1. Kerangka Pikir Penelitian ... 18 2. Bentuk Plot Pengambilan Sampel... 20 3. Grafik Nilai Presentase Rata - Rata Biomassa Pada Hutan Sekunder

Pada Masing - Masing Strata ... 30 4. Grafik Nilai Presentase Rata - Rata Biomassa Pada Lahan Pertanian

Pada Masing - Masing Strata ... 33 5. Grafik Nilai Presentase Rata - Rata Cadangan Karbon Pada Hutan

Sekunder Pada Msing – Masing Strata ... 35 6. Grafik Nilai Presentase Rata - Rata Cadangan Karbon Pada Lahan

Pertanian Pada Masing - Masing Strata ... 37 7. Grafik Nilai Presentase Rata - Rata Serapan Karbon Dioksida Pada

Hutan Sekunder Pada Masing - Masing Strata ... 39 8. Grafik Nilai Presentase Rata - Rata Serapan Karbon Dioksida Pada

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam hayati dalam ekosistem teresterial yang sangat penting dalam daur biogeokimia dan kehidupan manusia. Hasil kajian Badan Planologi Kehutanan terhadap neraca sumber daya hutan, luashutan di Indonesia berkurang rata-rata per tahun sebesar 0,5% (Departemen Kehutanan dan FAO, 2002). Penurunan kuantitas dan kualitas hutan terjadisebagai akibat adanya perubahan penggunaan lahan dan hutan, seperti eksploitasi/penebangan hutan, perladangan berpindah, serta kebakaran hutan.

Dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan secara global berakibat pada berkurangnya kelestarian fungsi ekologis tanah, air, pencemaran udara, sediaan plasma nuftah dan meningkatnya lahan kritis akibat menurunnya daya dukung sumber daya tanah dan air pada lahan tersebut. Selain itu akan berakibat pula pada penurunan kemampuan hutan dalam menyerap karbon dan sebaliknya terjadi pelepasan karbon yang menyebabkan meningkatnya konsentrasi CO2 di

udara yang dapat menimbulkan pemanasan global sebagai akibat dari efek rumah kaca. Keadaan ini pada akhirnya akan membahayakan kelangsungan hidup di muka bumi.

Konversi hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan penurunan kesuburan tanah yang ditunjukkan oleh adanya penurunan bahan organik tanah. Hal tersebut terjadi karena ketidakseimbangan antara masukan dan keluaran karbon (C) dan hara lainnya lewat pengangkutan hasil panen. Menurunnya tingkat

pertumbuhan tanaman, dan akan memberi dampak terhadap lingkungan yang lebih luas.

Pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan kondisi iklim dunia sebagai akibat dari rusaknya ekosistem hutan, dengan meningkatnya konsentrasi CO2di udara sehingga naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca

seperti timbunan gas-gas CO2, CH4, dan CFC, dimana gas-gas rumah kaca

tersebut salah satunya dihasilkan dari perubahan penggunaan lahan dan hutan (Murdiyarso & Baharsyah, 1996). Protokol Kyoto dalam kerangka CDM Kehutanan, memberikan bobot pada hutan sebagai sinks karbon, untuk mendapatkan kompensasi ekonomi lewat perdagangan karbon dari kegiatan kehutanan yang bertujuan mengurangi pemanasan global, seperti carbonconservation, carbon sequestration, dan carbon subtitution (Brown, 1999). Hutan tropika basah mempunyai kandungan biomassa dan karbon yang terbesar dibandingkan vegetasi lain di dunia (Brown, 1999). Penelitian di Jambi menunjukkan bahwa total kandungan karbon dari hutan alam adalah 50 kg/m2 atau 500 mgC/ha, dengan rincian 80% adalah pohon hidup, 10% adalah kayu matidan 10% lainnya di tanah. Penyerapan karbon oleh hutan ditentukan melalui proses fotosintesis dan pelepasan karbon melalui respirasi, dimana pohon-pohon menggunakan CO2 dalam proses fotosintesis dan menghasilkan O2 dan energi,

dan sebagian energi disimpan dalam bentuk biomassa. Biomassa hutan dapat memberikan dugaan sumber karbon pada vegetasi hutan, sebab diduga 50% dari total biomassa pohon adalah karbon (Brown dan Gaston, 1996).

Biomassa adalah total bahan organik hidup di atas dan di bawah permukaan tanah yang meliputi pohon, palem, anakan pohon serta komponen tumbuhan bawah dan serasah yang dinyatakan sebagai berat kering oven persatuan area (Brown, 1997). Dengan demikian pengukuran terhadap biomassa pohon dapat digunakan untuk menduga serapan karbon yang diserap oleh suatu areal hutan persatuan luas dan yang terambil akibat adanya pengelolaan hutan.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui informasi besarnya biomassa pada pohon-pohon yang terdapat di areal hutan Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Informasi kandungan biomassa ini juga akan digunakan untuk membangun model penduga biomassa pada bagian pohon yaitu: kemampuan pohon tersebut dalam menyerap karbon pada berbagai kelas diameter dan umur. Hal lain yang mendasari penelitian ini adalah masih kurangnya penelitian tentang serapan karbon pada hutan khususnya di Sulawesi Selatan

1.2. Rumusan Masalah

Menghitung besar karbon tersimpan pada tegakan atas (pohon, tiang, dan pancang) pada berbagai tipe penggunaan lahan di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk menghitung besar karbon tersimpan pada tegakan atas (pohon, tiang, dan pancang) pada berbagai tipe penggunaan lahan di Hutan Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi mengenai karbon tersimpan pada tegakan atas (pohon, tiang, dan pancang) di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, serta bahan pertimbangan dalam pengelolaan kawasan hutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Biomassa dan Karbon Tersimpan

2.1.1. Definisi Biomassa dan Karbon Tersimpan

Biomassa adalah jumlah bahan organik yang diproduksi oleh organisme (tumbuhan) per satuan unit area pada suatu waktu. Biomassa biasanya dinyatakan dalam ukuran berat kering, dalam gram atau kalori, dengan unit satuan biomassa adalah gram per m2 (gr/m2) atau kg per hektar (kg/ha) atau ton per hektar (Chapman, 1976, Brown, 1997). Sedangkan laju produksi biomassa adalah laju akumulasi biomassa dalam kurun waktu tertentu, sehingga unit satuannya dinyatakan per satuan waktu, misalnya kg per ha per tahun (Barbour et al., 1987).

Brown (1997) mendefinisikan biomassa sebagai jumlah total bahan hidup di atas permukaan tanah pada pohon yang dinyatakan dalam berat kering tanur ton per unit area. Setiap tumbuhan memiliki komponen biomassa yang terdapat di atas dan di dalam permukaan tanah. Namun, dari jumlah biomassa yang terkandung tersebut sebagian besar terdapat di atas permukaan tanah. Penyimpanan karbon tumbuhan pada bagian atas pemukaan tanah lebih besar dibandingkan bagian bawah permukaan tanah, tetapi jumlah karbon di atas pemukaan tanah tetap ditentukan oleh besarnya jumlah karbon di bawah permukaan tanah (Hairiah & Rahayu, 2007).

Dahlan et al. (2005) menegaskan bahwa total kandungan karbon di atas permukaan tanah dipengaruhi oleh jenis vegetasi, kesuburan tanah dan gangguan (termasuk pencurian dan hama penyakit). Hairiah dan Rahayu (2007)

mendefinisikan biomassa sebagai masa dari bagian vegetasi yang masih hidup yaitu tajuk pohon, tumbuhan bawah atau gulma dan tanaman semusim.

Hairiah dan Rahayu (2007) menjelaskan bahwa karbon yang terdapat di atas permukaan tanah terdiri atas biomassa pohon, biomassa tumbuhan bawah (semak belukar, tumbuhan menjalar, rumput-rumputan atau gulma), nekromassa (batang pohon mati) dan serasah (bagian tanaman yang telah gugur dan ranting yang terletak di permukaan tanah). Sedangkan karbon di dalam tanah meliputi biomassa akar serta bahan organik tanah (sisa tanaman, hewan dan manusia yang telah menyatu dengan tanah akibat pelapukan). Lebih lanjut Hairiah dan Rahayu (2007) menjelaskan bahwa hutan alami yang keanekaragaman spesiesnya tinggi dengan serasah melimpah merupakan gudang penyimpanan karbon yang baik.

Karbon di udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Tumbuhan memerlukan sinar matahari, gas asam arang (CO2) yang

diserap dari udara serta air dan hara yang diserap dari dalam tanah untuk kelangsungan hidupnya. Melalui proses fotosintesis, CO2 di udara diserap oleh

tanaman dan diubah menjadi karbohidrat, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh tanaman dan akhirnya ditimbun dalam tubuh tanaman berupa daun, batang, ranting, bunga dan buah. Proses penimbunan C dalam tubuh tanaman hidup dinamakan proses sekuestrasi (C-sequestration). Dengan demikian mengukur jumlah C yang disimpan dalam tubuh tanaman hidup (biomassa) pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya CO2 di atmosfer yang diserap oleh tanaman

proses fotosintesis menyerap CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon organik (karbohidrat) dan menyimpannya dalam biomassa tubuhnya seperti dalam batang, daun, akar, umbi buah dan lain-lain (Sutaryo 2009).

Informasi tentang kandungan biomassa dalam suatu pohon atau hutan sangat penting dalam kegiatan pengelolaan hutan lestari karena hutan dapat dianggap sebagai sumber (source) dan sinks dari karbon serta memberi manfaat jasa lingkungan (Davis and Johnson, 2001).

2.1.2. Pengukuran Biomassa dan Karbon Tersimpan

Menurut Brown (1997) besarnya karbon tersimpan mencapai 50% dari nilai biomassanya. Ditegaskan juga oleh Sutaryo (2009) yang menyatakan bahwa dari keseluruhan karbon hutan, sekitar 50% diantaranya tersimpan dalam vegetasi hutan. Hal ini menunjukkan pentingnya mengetahui nilai biomassa dalam menentukan besaran pendugaan cadangan karbon pada suatu kawasan hutan. Untuk mengukur besarnya biomassa tersimpan di atas permukaan tanah dapat menggunakan persamaan allometrik ataupun dengan cara destruktif. Persamaan allometrik didefinisikan sebagai suatu studi dari suatu hubungan antara pertumbuhan dan ukuran salah satu bagian organisme dengan pertumbuhan atau ukuran dari keseluruhan organisme. Dalam studi biomassa hutan/pohon persamaan allometrik digunakan untuk mengetahui hubungan antara ukuran pohon (diameter atau tinggi) dengan berat (kering) pohon secara keseluruhan (Sutaryo 2009). Keunggulan menggunakan persamaan allometrik diantaranya dapat mempersingkat waktu pengambilan data di lapangan, tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM), mengurangi biaya dan mengurangi

kerusakan pohon (Tresnawan dan Rosalina, 2002). Parameter dan metode 6 pengukuran biomassa dan nekromassa yang biasa digunakan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter-parameter Biomassa dan Nekromassa di atas

Permukaan Tanah dan Metode Pengukurannya

No Parameter Metode

1 Tumbuhan bawah Destruktif

2 Serasah kasar dan halus Destruktif

3 Arang dan abu Destruktif

4 Tumbuhan berkayu Destruktif

5 Pohon-pohon hidup Non-destruktif, persamaanallometrik

6 Pohon mati, masih berdiri Non-destruktif, persamaanallometrik

7 Tunggak pohon Non-destruktif, rumus silinder

Sumber : Hairiah et al. 2001

2.2. Cadangan Karbon

Terdapat kurang lebih 90 % biomassa di permukaan bumi yang terdapat dalam hutan berbentuk pokok kayu, dahan, daun, akar, sampah hutan (serasah), hewan, dan jasad renik (Arief, 2001). Biomassa ini merupakan tempat penyimpanan karbon dan disebut rosot karbon (carbon sink). Namun, pencemaran lingkungan, pembakaran hutan dan penghancuran lahan-lahan hutan yang luas diberbagai benua di bumi, telah mengganggu proses tersebut. Akibat dari itu, karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan terlepas ke dalam atmosfer dan kemampuan bumi untuk menyerap CO2dari udara melalui fotosintesis hutan

berkurang. Selain akibat tersebut, intensitas Efek Rumah Kaca (ERK) akan ikut naik dan meyebabkan naiknya suhu permukaan bumi. Hal inilah yang memicu bahwa kerusakan hutan tropis telah menyebabkan pemanasan global

Hutan sangat potensial untuk dijadikan cadangan karbon yang selama ini telah menjadi penyebab polusi. Karbon di udara akan menjadi tercemar dan membahayakan kesehatan. Sebaliknya karbon dalam tubuh tumbuhan dalam bentuk karbohidrat dan senyawa turunannya akan menjadi sumber energi yang sangat bermanfaat. Gas karbon dioksida di udara jika diubah menjadi karbohidrat berarti mengubah bahan berbahaya menjadi bahan yang bermanfaat. Untuk itu, keberadaan pepohonan akan memberikan manfaat yang sangat besar.

Cadangan karbon dalam hutan tersebut dapat berbentuk batang pohon yang berdiri di hutan, cabang dan ranting, serasah dan sampah yang tidak dibakar, bunga dan buah yang diawetkan, dan lain sebagainya. Batang kayu menjadi sumber cadangan karbon terbesar. Batang kayu yang tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya misalnya diberikan bahan pengawet atau dibuat bahan arsitektur, akan menjadi cadangan karbon yang tidak berbahaya berbeda jika batang kayu tersebut sudah terdekomposisi dan menjadi gas CO2yang berbahaya. Cabang dan

ranting pohon jika tidak terdekomposisi juga akan menjadi cadangan karbon. Begitu pula serasah dan dedaunan tumbuhan, jika terawetkan akan menjadi cadangan karbon. Bunga atau buah tumbuhan yang memiliki nilai keindahan dapat diawetkan sebagai bahan perhiasan yang tanpa kita sadari hal tersebut merupakan langkah kita untuk mencegah proses dekomposisi menjadi gas karbondioksida (Adinugroho et al, 2006).

Banyak hal kecil yang sebenarnya dapat kita lakukan untuk menjaga cadangan karbon di bumi kita ini dan semua itu untuk kepentingan kita sendiri dan generasi mendatang. Tanpa adanya cadangan karbon padat, maka semua

bentuk karbon akan berupa gas-gas berbahaya seperti CO2, CO, CH4, serta

gas-gas lain yang sangat reaktif dan berbahaya. Cadangan karbon dalam bentuk hutan kota menjadi salah satu alternative untuk tetap mempertahankan karbon dalam bentuk padatnya.

2.3. Cadangan Karbon di Berbagai Tipe Penggunaan Lahan

Hutan-hutan Indonesia menyimpan jumlah karbon yang sangat besar. Menurut FAO, jumlah total vegetasi hutan Indonesia meningkat lebih dari 14 miliar ton biomassa, jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia dan setara dengan 20% biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika. Jumlah biomassa ini secara kasar menyimpan 3,5 miliar ton karbon (FWI 2003). Studi dan penelitian yang menjadikan pendugaan karbon sebagai objeknya telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Namun hasil akhir pada setiap kawasan studi tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan kondisi di setiap kawasan yang berbeda-beda. Ditegaskan pula oleh Purwanti (2008) bahwa keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur vegetasi, pengelolaan yang berbeda dan rezim iklim. Sebagai perbandingan, Lasco et al. (2004) menjelaskan bahwa kadar kandungan karbon tersimpan di dalam biomassa pada hutan tropis berkisar antara 41,5% sampai 50%.

Basuki et al. (2004) meneliti kandungan karbon tersimpan tegakan pinus (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) dan damar (Agathis loranthifolia Salisb) di RPH Somagede BKPH Karanganyar KPH Kedu Selatan, masing-masing sebesar 126,8 ton/ha dan 21,6 ton/ha. Bakri (2009) dalam penelitiannya menemukan

sebanyak 95,82 ton/ha. Sedangkan Hilmi (2003) meneliti kadar karbon tersimpan pada tegakan hutan mangrove di Indragiri Hilir, Riau, untuk jenis bakau minyak (R.apiculata) memiliki kandungan karbon tegakan berkisar antara 47.007,97 kg/ha sampai 119.372,88 kg/ha. Jenis bakau hitam (R. mucronata) memiliki kandungan karbon tegakan berkisar antara 3.25 8,34 kg/ha sampai 3.957,44 kg/ha. Jenis Bruguiera sp. memiliki kandungan karbon tegakan berkisar antara 1.476.67 kg/ha sampai 8.746,11 kg/ha.

Secara alami, pelepasan (emisi) karbon ke atmosfer terjadi melalui mekanisme seperti respirasi, dekomposisi bahan organik, dan pembakaran biomassa. Namun seiring terjadinya kerusakan hutan, maka emisi karbon ke atmosfer juga terjadi sebanyak tingkat kerusakan hutan yang terjadi (Manuri,2011). Laju deforestasi di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2009 menunjukkan jumlah sebesar 1,2 juta ha per tahun yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan (Verchot dkk, 2010).

Perubahan iklim yang terjadi disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) terutama karbon melalui aktivitas antrhopogenik. Aktivitas ini menyebabkan terjadinya proses percepatan emisi karbon yang tidak diimbangi oleh laju penyerapan karbon oleh hutan. Pelepasan karbon ke atmosfer akibat konversi hutan berjumlah sekitar 250 Mg C ha-1 yang terjadi selama penebangan dan pembakaran sedangkan penyerapan kembali karbon menjadi biomassa vegetasi pohon relatif lambat, berkisar 4,5 – 5,0 Mg C ha-1 (IPPC, 2007 dalam Paembonan, 2012).

Hairiah dkk (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akibat deforestasi dan degradasi yang terjadi pada tahun 1990-2005 di DAS Kali Konto Kabupaten Malang, telah mengalami kehilangan karbon sebesar 320.689 ton, dimana sekitar 158.969 ton adalah berasal dari alih guna lahan menjadi lahan pertanian, dan sekitar 179.208 ton berasal dari lahan perkebunan yang diubah menjadi lahan tanaman semusim, serta 14.785 ton berasal dari perubahan luasan lahan agroforestri.

2.4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim didefinisikan sebagai berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain temperatur dan distribusi curah hujan dan berdampak luas terhadap kehidupan manusia (Kementrian Lingkungan Hidup 2001 diacu dalam Sularso 2011). Perubahan iklim global akibat pemanasan global telah menjadi isu yang serius ditanggapi oleh negara-negara di dunia. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) yang didominasi oleh CO2, CH4 dan N2O menjadi faktor utama terjadinya pemanasan global. Lusiana et al. (2005) menegaskan bahwa peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer sebagian

besar disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil untuk transportasi, pembangkit tenaga dan aktivitas industri.

Rata-rata temperatur bumi meningkat 0,60 oC dan masih sangat memungkinkan untuk terus meningkat. Konsentrasi gas CO2 di atmosfer pada

sehingga dapat diprediksi 100 tahun mendatang rata-rata temperatur global akan meningkat 1,7-4,50C (Houghton et al. 2001 diacu dalam Lusiana et al. 2005).

Ekosistem hutan mengandung sekitar 60% karbon yang ada di daratan (Bakhtiar et al. 2008). Namun ironisnya, selain sektor peternakan, sektor kehutanan merupakan penyumbang terbesar dari total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan melalui kegiatan manusia dan pengaruh alam, diantaranya penebangan, perambahan hutan, konversi lahan, kebakaran hutan, dan aktivitas lainnya. Rahayu et al. (2007) diacu dalam Bakri (2009) menerangkan bahwa usaha untuk menurunan emisi karbon yang merupakan salah satu unsur gas rumah kaca tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: (a) mempertahankan cadangan karbon yang telah ada dengan: mengelola hutan lindung, mengendalikan deforestasi, menerapkan praktek silvikultur yang baik, mencegah degradasi lahan gambut dan memperbaiki pengelolaan cadangan bahan organik tanah, (b) meningkatkan cadangan karbon melalui penanaman tanaman berkayu dan (c) mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang dapat diperbarui secara langsung maupun tidak langsung (angin, biomassa, aliran air), radiasi matahari, atau aktivitas panas bumi.

Melalui berbagai pertemuan internasional, negara-negara di dunia mulai menyusun upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait perubahan iklim. Melalui kesepakatan bertajuk United

Nations framework Convention on Clamite Change(UNFCCC), negara-negara

tentang perubahan iklim dalam bentuk pertemuan yang dinamakan Conference of the Parties(COP). Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNFCCC, pernah menjadi tuan rumah pertemuan COP-13 di Nusa Dua Bali tahun 2007 dimana di dalamnya membahas dengan serius salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu konsep Reducting Emissions from

Deforestation and Forest Degradation (REDD). Konsep REDD ini pertama kali

dibahas dalam pertemuan COP-11 di Montreal tahun 2005. REDD merupakan suatu mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Masripatin, 2007). Saat ini, REDD berkembang menjadi mekanisme penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan, yang umum disebut REDD+ (Kementerian Kehutanan, 2010). REDD+ merupakan pengembangan dari konsep sebelumnya. Tidak hanya sekedar mengurangi deforestrasi dan degradasi hutan, REDD+ juga mempertimbangkan peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon hutan serta pengelolaan hutan secara lestari (sustainable forest management) yang mencakup kelestarian produksi, ekologi, dan sosial budaya setempat dalam penilaiannya.

2.5. Emisi Karbon Dioksida

Karbon dioksida merupakan gas-gas yang terdapat di atmosfer, dihasilkan sebagai produk sampingan dari pembakaran, seperti bahan bakar fosil dan

biomassa yang membusuk atau terbakar. Karbon dioksida juga dapat dilepaskan ketika terjadi kegiatan alih guna dan kegiatan industri (Hairiah, 2007).

Karbon dioksida adalah penyebab paling dominan terhadap adanya perubahan iklim saat ini dan konsentrasinya di atmosfer telah naik dari masa pra industri yaitu 278 ppm (parts permillion) menjadi 379 ppm pada tahun 2005. Pemanasan yang terjadi pada sistem iklim bumi merupakan hal yang jelas terasa, seiring dengan banyaknya bukti dari pengamatan kenaikan temperatur udara dan laut, pencairan salju dan es di berbagai tempat di dunia dan naiknya permukaan laut global (IPCC, 2001).

Kontribusi emisi karbon dioksida terhadap efek rumah kaca sebesar 48%, yang diikuti oleh sumber emisi-emisi lainnya seperti freon 26%, ozon 10%, metan 8%, dinitrogen oksida 6%, dan gas lainnya 2% (Pirkko, 1990). IPPC (2001) juga melaporkan bahwa kontribusi karbon dioksida terhadap pemanasan global sebesar 60%, metan 20% dan nitro oksida 6%. Sejak tahun 1980, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer diperkirakan sebesar 267 ppm.

Berbagai studi dan laporan menunjukkan Indonesia emiter ketiga di dunia (Peace, 2007). Sedangankan apabila laporan WRI (Baumert, et al., 2005) menunjukkan Indonesia diperingkat 15.Untuk itu Indonesia merencanakan target penurunan emisi sebesar 26% pada tahun 2020, dengan kontribusi sektor kehutanan ditetapkan sebesar 14%. Upaya penurunan emisi sektor kehutanan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal tersebut dapat dilakukan karena pada prinsipnya adalah pengurangan emisi dengan menjaga dan mempertahan stok

karbon yang ada serta meningkatkan serapan melalui berbagai program pembangunan salah satunya adalah pembangunan Kebun Raya.

2.6. Stratifikasi Tajuk

Dalam suatu masyarakat tumbuhan akan terjadi suatu persaingan antara individu-individu dari suatu jenis atau beberapa jenis, jika tumbuh-tumbuhan tersebut mempunyai kebutuhan yang sama dalam hal hara mineral, air, cahaya dan ruangan. Sebagai akibat adanya persaingan ini, mengakibatkan jenis-jenis tertentu akan lebih berkuasa (dominan) daripada yang lain, maka akan terjadi stratifikasi tumbuhan di dalam hutan. Pohon-pohon yang tinggi dari stratum teratas menguasai pohon-pohon yang lebih rendah dan merupakan jenis-jenis yang mencirikan masyarakat hutan yang bersangkutan (Soerianegara dan Indrawan, 1988). Richard (1966), menyatakan bahwa struktur hutan hujan tropika paling jelas dinyatakan dengan penampakan arsitekturnya, stratifikasi tajuk pohonpohonnya, semak dan tumbuhan bawah.

Stratifikasi tajuk dalam hutan hujan tropika umumnya sebagai berikut (Soerianegara dan Indrawan 1988):

a. Stratum A merupakan lapisan teratas yang terdiri dari pohon-pohon yang tinggi totalnya lebih dari 30 m. Biasanya tajuknya diskontinyu, batang pohon tinggi dan lurus dengan batang bebas cabang tinggi. Jenis-jenis pohon dari stratum ini pada waktu mudanya, tingkat semai hingga sapihan (seedling sampai sapling), perlu naungan sekedarnya, tetapi untuk pertumbuhan selanjutnya perlu cahaya yang cukup banyak.

b. Stratum B terdiri dari pohon-pohon yang tingginya 20-30 m, tajuknya kontinyu, batang pohonnya biasanya banyak bercabang, batang bebas cabang tidak terlalu tinggi. Jenis-jenis pohon dari stratum ini kurang memerlukan cahaya atau tahan naungan (toleran).

c. Stratum C terdiri dari pohon-pohon dengan tinggi 4-20 m tajuknya kontinyu. Pohon dalam stratum ini rendah, kecil dan banyak cabang.

d. Statum D terdiri dari tumbuhan dengan tinggi 1-4 m. Contoh dari startum ini adalah semak-semak, paku-pakuan dan rotan.

e. Stratum E terdiri tumbuhan kurang dari 1m.

2.7. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pada kerangka teoritis, melalui penelitian ini akan diungkapkan kondisi . Untuk lebih jelasnya kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

KAWASAN HUTAN

TEGAKAN

POHON, TIANG, PANCANG

DIAMETER DAN UMUR

KARBON TERSIMPAN(Kg/Ha)

BIOMASSA, KARBON TERSIMPAN DAN SERAPAN KARBON DIOKSIDA DIBERBAGAI

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yaitu mulai bulan Mei sampai bulan Juli 2016 di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan di lapangan dalam penelitian ini adalah : 1. Roll meter

2. Tali rafia 3. Gps

4. Alat tulis menulis 5. Kamera

Bahan yang digunakan di lapangan dalam penelitian ini adalah : 1. Tally sheet

2. Peta

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling. Data cadangan karbon dari tutupan/penggunaan lahan dilakukan pada setiap unit lahan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menghitung total cadangan karbon dari tutupan/penggunaan lahan didasarkan pada kandungan biomassa dari pancang, tiang dan pohon.

20 m 10 m 5 m A 5 m B 10 m C 20 m

Penentuan letak plot contoh pengukuran simpanan karbon dilakukan pada masing-masing penutupan lahan dengan Ukuran plot untuk tiap tingkatan pertumbuhan vegetasi adalah.

a. Pancang dengan luasan minimal 25 m2.

b. Tiang dengan luasan minimal 100 m2. c. Pohon dengan luasan minimal 400 m2.

Bentuk plot untuk pengambilan sampel pada masing-masing tingkatan dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Bentuk Plot Pengambilan Sampel Keterangan:

A : sub plot untuk pancang B : sub plot untuk tiang C : sub plot untuk pohon

3.3.2 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode survey.

b. Pengumpulan data sekunder yaitu berkaitan dengan luas lokasi penelitian, peta lokasi penelitian, dan curah hujan berupa laporan dan publikasi ilmiah dari berbagai instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengambilan data primer dilakukan secara non destruktif. Pengukuran biomassa pohon, tiang dan pancang dilakukan berdasarkan persamaan allometrik (dbh > 10 cm, tinggi > 1,5 m) dilakukan dengan cara mengukur diameter pohon dan tinggi pohon.

3.3.3. Perhitungan Biomassa Pohon, Tiang dan Pancang

Pada tahapan pengukuran biomassa pohon dilakukan sebagai berikut: 1) Identifikasi nama jenis, umur pohon, tiang dan pancang 2) Ukur diameter setinggi dada (dbh);

3) Catat data dbh dan nama jenis ke dalam tally sheet; 4) Hitung biomassa pohon, tiang dan pancang

Biomassa pohon dihitung dengan menggunakan Rumus Nilai Koefisien allometrik ( a dan b ) untuk perhitungan biomassa bagian atas berdasarkan spesies pohon dengan menggunakan rumus perhitungan Y = α . Db yang telah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang pengukurannya diawali dengan menebang dan menimbang pohon (Kitredge, 1994).

Keterangan :

Y : Kandungan biomassa (kg)

D : Diameter pohon setinggi dada (cm) a,b : konstanta

Tabel 2. Biomassa Pohon, Tiang dan Pancang Ditentukan Berdasarkan Rumus Allometrik Masing-masing Jenis.

Spesies a b Sumber

Gmelina arborea 0,153 2,217 Banaticla et al

Jenis tropis (umum) 0,0661 2,591 Ketterings et al, 2011

Bambu Parring 0,3400 1,830 Baharuddin et al, 2013

Sumber : (Rahayu, 2007)

Jika pada lokasi penelitian terdapat jenis pohon yang belum ada persamaan allometriknya maka allometrik yang dipakai adalah standar untuk daerah tropis di Indonesia.

Kemudian untuk menghitung biomassa bawah adalah:

Bb= Bax 0,25 Keterangan:

Bb : Kandungan Biomassa Bawah (kg)

Ba : Kandungan Biomassa atas (kg)

0,25 : Konstanta (IPCC, 2006)

3.3.4. Perhitungan Karbon

a. Perhitungan Karbon Biomassa

Perhitungan karbon dari biomassa menggunakan rumus sebagai berikut :

Cb= B x % C organik Keterangan :

Cb : Kandungan karbon dari biomassa, dinyatakan dalam kilogram (kg)

B : Total biomassa dinyatakan dalam kilogram (kg)

% Corganik : Nilai persentase kandungan karbon, sebesar 0,47 atau menggunakan nilai persen karbon yang diperoleh dari hasil pengukuran karbon.

b. Perhitungan Cadangan Karbon Total

1. Perhitungan Cadangan Karbon Per Hektar Pada Tiap Plot.

Perhitungan cadangan karbon per hektar untuk biomassa di atas permukaan tanah dengam menggunakan rumus sebagai berikut :

Cn

Keterangan :

Cn : kandungan karbon per hektar pada masing-masing carbon pool pada tiap plot, dinyatakan dalam ton per hektar (ton/ha).

Cx : kandungan karbon pada masing-masing carbon pool pada tiap plot, dinyatakan dalam kilogram (kg).

Lplot : luas plot pada masing-masing carbon pool, dinyatakan dalam meter persegi (m2)

2. Perhitungan Cadangan Karbon Total Dalam Plot.

Perhitungan cadangan karbon dalam plot pengukuran menggunakan persamaan sebagai berikut :

Cplot= ( Cbap+ Cbbp)

Keterangan :

Cplot : total kandungan karbon pada plot, dinyatakan dalam ton per

Cbap : total kandungan karbon biomassa atas permukaan per hektar

pada plot, dinyatakan dalam ton per hektar (ton/ha).

Cbbp : total kandungan karbon biomassa bawah permukaan per hektar

pada plot, dinyatakan dalam ton per hektar (ton/ha).

3.3.5. Perhitungan Serapan CO2

Serapan CO2dihitung dengan rumus sebagai berikut : Serapan CO2= Pertumbuhan biomassa x 1,4667

3.4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan persamaan matematis dari beberapa persamaan allometrik penelitian-penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dipublikasikan dalam bentuk tabulasi sederhana.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak dan Luas Geografis

Desa Kaluppang terletak 47 km dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau 10 km dari Ibukota Kecamatan Maiwa. Baru dengan luas wilayah 797,4621 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tapong

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Botto Malangga - Sebelah Timur berbatasan dengan Puncak Harapan - Sebelah Barat berbatasan dengan Limbuang

4.2. Iklim

Keadaan iklim di Desa Kaluppang terdiri dari musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan April, musim kemarau antara bulan Juli sampai dengan bulan November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni.

4.3. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah pada umumnya digunakan sebagai lahan persawahan, perkebunan (sayuran, jagung, dan lain-lain) dengan panen musiman.

4.4. Demografi

Jumlah penduduk 922 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/ potensi

pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang.

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, disatu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti dengan peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya.

Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja dimana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintahan atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri atau wirausaha (sektor ekonomi non formal).

4.5. Pertanian dan Peternakan

lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur seluas sekitar ± 35 Ha yang terbentang luas tersebar di setiap dusun. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat.

Jenis ternak yang berpotensi dikembangkan adalah unggas (bebek dan ayam) dan ternak besar (sapi, kerbau, kuda dan kambing). Sedangkan lahan tambak yang cukup luas disetiap sudut dusun di Desa Kaluppang.

4.6. Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan raya (jalan beton) yaitu poros yang menghubungkan Limbuang dan Puncak Harapan. Sarana dan prasaran sosial yang ada yaitu ; Sarana Pendidikan berupa Sekolah 3 unit, dan Sarana kesehatan berupa Pustu permanen 1 unit dan Posyandu – unit, serta Masjid 2 buah.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Biomassa

5.1.1. Hutan Sekunder

Dari hasil observasi vegetasi pada tingkat pohon terdapat 7 jenis yaitu : Jabon (Anthocepalus cadamba), Cendana (Santalum album), Aren (Arenga pinnata), Bitti, Mahoni (Swietenia macrophylla), Tipulu, dan Ketapi. Adapun beberapa jenis yang dominan atau berperan besar dalam penguasaan ekologis pada komunitas hutan dikawasan ini adalah Cendana (Santalum album) , Jabon

(Anthocepalus cadamba)dan Mahoni (Swietenia macrophylla). Pada tingkat tiang

terdapat 6 jenis yaitu : Akasia (Acacia mangium), Jati Putih (Gmelina arborea), Jabon (Anthocepalus cadamba), Jati (Tectona grandis), Ketapi dan Durian (Durio

zibethinus). Yang didominasi oleh Akasia (Acacia mangium), Jati Putih (Gmelina

arborea)dan Jabon (Anthocepalus cadamba). Sedangkan untuk tingkat pancang

ada 5 Jenis, yaitu : Jati Putih (Gmelina arborea), Mahoni, Akasia (Acacia

mangium), Bitti, dan Jabon (Anthocepalus cadamba). Yang didominasi oleh Jati

Putih (Gmelina arborea) dan Jabon (Anthocepalus cadamba).

Perhitungan Biomassa, Karbon dan Serapan Karbon Dioksida total vegetasi tingkat pohon, tiang dan pancang dengan kriteria tinggi mulai dari 1,5 m dengan diameter ≥ 10 cm. Penempatan plot pengukuran dipilih berdasarkan komposisi vegetasi dengan memperhatikan keterwakilan kelas diameter.

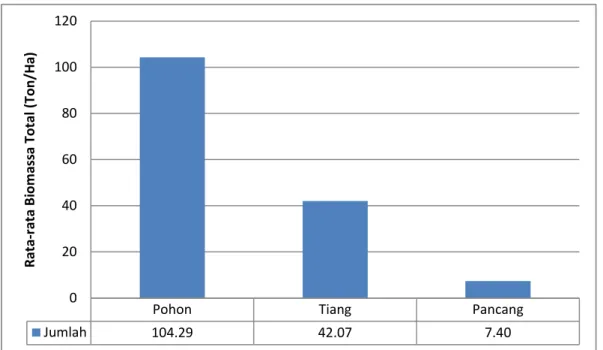

Tabel 3. Biomassa Rata-Rata Pada Hutan Sekunder Pada Masing-Masing Strata No. Plot Jenis Strata Luas Plot Biomassa Total(Kg/Plot) Biomassa Total(Ton/Ha)

1 Pohon 0.04 4,823.54 Tiang 0.01 383 Pancang 0.0025 48.30 2 Pohon 0.04 3,201.47 Tiang 0.01 551.94 Pancang 0.0025 6.38 3 Pohon 0.04 4,490.21 Tiang 0.01 327.19 Pancang 0.0025 0.84 Rata-Rata Pohon 0.04 4,171.74 104.29 Tiang 0.01 420.46 42.07 Pancang 0.0025 18.51 7.40 Total 4,610.96 153.77

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2016.

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jumlah biomassa yang terbesar adalah pohon dengan rata-rata 104.29 Ton/ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Grafik Rata-Rata Biomassa Pada Hutan Sekunder Masing-Masing Strata

Biomassa pada Hutan Sekunder terdiri dari biomassa pohon, tiang dan pancang. Pada Gambar 3 disajikan grafik rata-rata biomassa tiap strata pada hutan Sekunder. Dari Tabel 3 diketahui bahwa jumlah biomassa terbesar terdapat pada tingkat pohon, karena pohon memiliki diameter yang paling besar dengan total jumlah biomassanya Ton/ha. Biomassa pada lokasi penelitian berdasarkan tingkat strata secara berturut-turut 104.29 Ton/ha untuk tingkat pohon, 42.07 Ton/ha untuk tingkat tiang dan 7.40 Ton/ha untuk tingkat pancang. Total biomassa pada hutan Sekunder adalah 153.77 Ton/ha.

Pohon Tiang Pancang

Jumlah 104.29 42.07 7.40 0 20 40 60 80 100 120 Rat a-rat a Bi om as sa To tal (T on /H a)

5.1.2. Lahan Pertanian

Dari hasil observasi vegetasi pada tingkat pohon terdapat 5 jenis yaitu : Langsat, Durian (Durio zibethinus), Mangga, Sukun dan Dengen. Adapun beberapa jenis yang dominan atau yang berperan besar dalam penguasaan ekologis pada komunitas lahan perkebunan diwilayah ini adalah Langsat dan Mangga. Pada tingkat tiang terdapat 4 jenis, yaitu : Cengkeh, Rambutan, Duku dan Serikaya. Yang didominasi oleh Cengkeh dan Rambutan. Sedangkan untuk tingkat pancang terdapat 6 jenis, yaitu : Ubi Kayu, Jambu Biji, Rambutan, Langsat, Mangga dan Jambu. Yang didominasi oleh Jambu Biji, Langsat dan Rambutan.

Perhitungan Biomassa, Karbon dan Serapan Karbon Dioksida total vegetasi tingkat pohon, tiang dan pancang dengn kriteria tinggi mulai dari 1,5 m dengan diameter ≥ 10 cm. Penempatan plot pengukuran dipilih berdasarkan komposisi vegetasi dengan memperhatikan keterwakilan kelas diameter.

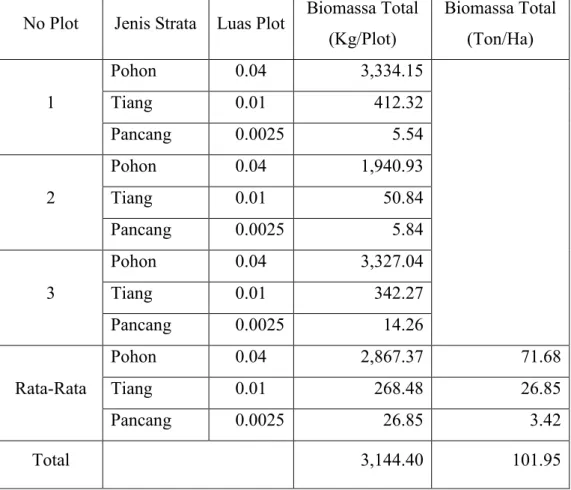

Tabel 4. Biomassa Rata-Rata Pada Lahan Pertanian Pada Masing-Masing Strata

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2016

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jumlah biomassa yang terbesar adalah pohon dengan rata-rata 71.68 Ton/ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.

No Plot Jenis Strata Luas Plot Biomassa Total

(Kg/Plot) Biomassa Total (Ton/Ha) 1 Pohon 0.04 3,334.15 Tiang 0.01 412.32 Pancang 0.0025 5.54 2 Pohon 0.04 1,940.93 Tiang 0.01 50.84 Pancang 0.0025 5.84 3 Pohon 0.04 3,327.04 Tiang 0.01 342.27 Pancang 0.0025 14.26 Rata-Rata Pohon 0.04 2,867.37 71.68 Tiang 0.01 268.48 26.85 Pancang 0.0025 26.85 3.42 Total 3,144.40 101.95

Gambar 4. Grafik Rata-Rata Biomassa Pada Lahan Pertanian Masing-Masing Strata.

Biomassa pada Lahan Pertanian terdiri dari biomassa pohon, tiang dan pancang. Pada Gambar 4 disajikan grafik persentase nilai biomassa tiap strata pada Lahan Pertanian. Dari Tabel 4 diketahui bahwa jumlah biomassa terbesar terdapat pada tingkat pohon, karena pohon memiliki diameter yang paling besar dengan total jumlah biomassanya 71.68 Ton/ha. Biomassa pada lokasi penelitian berdasarkan tingkat strata berturut-turut 71.68 Ton/ha untuk tingkat pohon, 26.85 Ton/ha untuk tingkat tiang dan 3.42 Ton/ha untuk tingkat pancang. Total biomassa pada Lahan Pertanian adalah 101.95 Ton/ha.

Pohon Tiang Pancang

Jumlah 71.68 26.85 3.42 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Rat a-rat a Bi om as sa To tal T on /H a

5.2. Karbon

5.2.1. Hutan Sekunder

Cadangan karbon pada hutan sekunder ditentukan berdasarkan nilai total semua biomassa vegetasi pada hutan Sekunder yang dihasilkan dari persamaan nilai koefisien a dan b, kemudian melalui pendekatan biomassa dengan asumsi bahwa 47 % dari biomassa adalah karbon yang tersimpan.

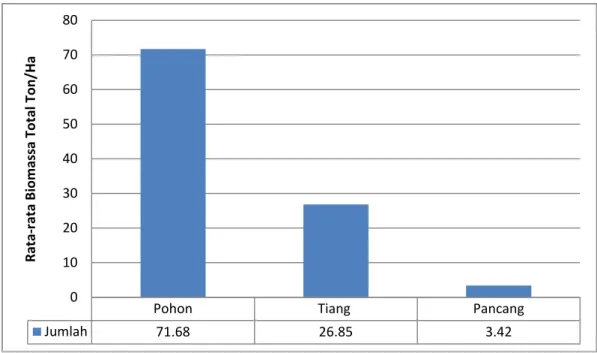

Tabel 5. Cadangan Karbon Rata-Rata Pada Hutan Sekunder Pada Masing-Masing Strata

No Plot StrataJenis Luas Plot BiomassaTotal (kg/plot) Karbon Total (kg/plot) Karbon Total (Ton/Ha) 1 Pohon 0.04 4,823.54 Tiang 0.01 383 Pancang 0.0025 48.30 2 Pohon 0,04 3,201.47 Tiang 0.01 551.94 Pancang 0.0025 6.38 3 Pohon 0.04 4,490.21 Tiang 0.01 327.19 Pancang 0.0025 0.84 Rata-Rata Pohon 0.04 4,171.74 1,960.72 49.02 Tiang 0.01 420.46 197.73 19.77 Pancang 0.0025 18.51 1.96 3.48 Total 4,610.96 2,167.15 72.27

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jumlah cadangan karbon yang terbesar adalah pohon dengan rata-rata 49.02 Ton/ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Grafik Rata-Rata Cadangan Karbon Pada Hutan Sekunder Masing-Masing Strata.

Berdasarkan Gambar 5, jumlah kandungan karbon rata-rata pada tingkat pohon atau tegakan yang mempunyai diameter diatas 20 cm adalah 47.20 Ton/ha, dimana kandungan karbon pada tingkat pohon lebih besar dibandingkan dengan tingkat strata lainnya. Jumlah kandungan karbon rata-rata pada tingkat tiang adalah 19.77 Ton/ha, sedangkan jumlah kandungan karbon pada tingkat pancang adalah 3.48 Ton/ha. Total cadangan karbon rata-rata pada lokasi hutan sekunder dalam penelitian ini sebesar 72.27 Ton/ha.

Pohon Tiang Pancang

Jumlah 49.02 19.77 3.48 0 10 20 30 40 50 60 Kar bo n To tal T on /H a

5.2.2. Lahan Pertanian

Cadangan karbon pada lahan pertanian ditentukan berdasarkan nilai total semua biomassa vegetasi pada hutan pertanian yang dihasilkan dari persamaan nilai koefisien a dan b, kemudian melalui pendekatan biomassa dengan asumsi bahwa 47 % dari biomassa adalah karbon yang tersimpan.

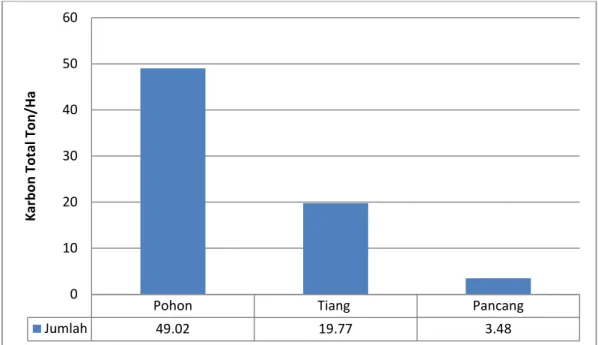

Tabel 6. Cadangan Karbon Rata-Rata Pada Lahan Pertanian Pada Masing-Masing Strata

No. Plot StrataJenis Luas Plot BiomassaTotal (kg/plot) Karbon Total (kg/plot) Karbon Total (Ton/Ha) 1 Pohon 0.04 3,334.15 Tiang 0.01 412.32 Pancang 0.0025 5.54 2 Pohon 0.04 1,940.93 Tiang 0.01 50.84 Pancang 0.0025 5.84 3 Pohon 0.04 3,327.04 Tiang 0.01 342.27 Pancang 0.0025 14.26 Rata-Rata Pohon 0.04 2,867.37 1,347.67 33.69 Tiang 0.01 268.48 126.18 12.62 Pancang 0.0025 26.85 4.02 1.61 Total 3,144.40 3,144.40 47.92

Sumber: Data Primer Setalah Diolah 2016

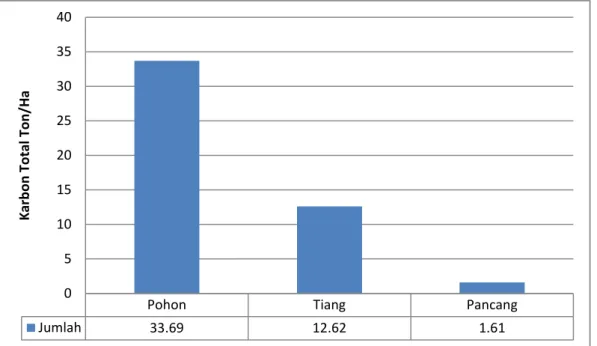

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jumlah cadangan karbon yang terbesar adalah pohon dengan rata-rata 33.69 Ton/ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Grafik Rata-Rata Cadangan Karbon Pada Lahan Pertanian Masing-Masing Strata.

Berdasarkan Gambar 6, jumlah kandungan karbon rata-rata pada tingkat pohon atau tegakan yang mempunyai diameter diatas 20 cm adalah 33.69 Ton/ha, dimana kandungan karbon pada tingkat pohon lebih besar dibandingkan dengan tingkat strata lainnya. Jumlah kandungan karbon rata-rata pada tingkat tiang adalah 12.62 Ton/ha, sedangkan jumlah kandungan karbon pada tingkat pancang adalah 1.61 Ton/ha. Total cadangan karbon rata-rata pada lokasi hutan Sekunder dalam penelitian ini sebesar 47.92 Ton/ha.

Pohon Tiang Pancang

Jumlah 33.69 12.62 1.61 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Kar bo n To tal T on /H a

5.3. Serapan Karbon Dioksida 5.3.1. Hutan Sekunder

Serapan karbon dioksida rata-rata pada hutan Sekunder diketahui berdasarkan nilai total pertumbuhan biomassa per tahun vegetasi pada hutan Sekunder yang dihasilkan dari persamaan nilai koefisien a dan b, kemudian biomassa dikalikan dengan faktor konversi serapan karbon dioksida (1.4667). Tabel 7. Serapan Karbon Dioksida Rata-Rata Pada Hutan Sekunder Pada

Masing-Masing Strata

No Plot StrataJenis Luas Plot

Pertumbuhan Biomassa Total (kg/plot/thn) Serapan CO2 Total (kg/plot/thn) Serapan CO2 Total (Ton/Ha/thn) 1 Pohon 0.04 242.47 Tiang 0.01 85.89 Pancang 0.0025 6.75 2 Pohon 0.04 136.20 Tiang 0.01 139.45 Pancang 0.0025 2.28 3 Pohon 0.04 242.04 Tiang 0.01 89.14 Pancang 0.0025 0.30 Rata-Rata Pohon 0.04 206.71 303.47 7.59 Tiang 0.01 104.83 153.75 15.37 Pancang 0.0025 6.44 9.45 3.78 Total 318.17 466.66 26.74

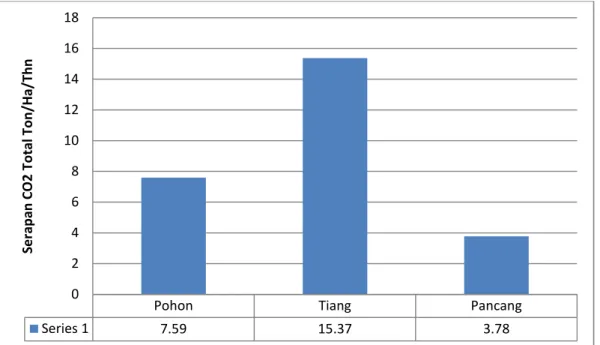

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jumlah serapan karbon doksida yang terbesar adalah pohon dengan rata-rata 15.37 Ton/ha/tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. Grafik Rata-Rata Serapan Karbon Dioksida Pada Hutan Sekunder Masing-Masing Strata.

Potensi serapan karbon dioksida rata-rata pada lokasi hutan Sekunder berdasarkan tingkat strata dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan Gambar 7 serapan karbon dioksida rata-rata pada hutan Sekunder berturut-turut 7.59 Ton/ha per tahun untuk tingkat pohon, 15.37 Ton/ha per tahun untuk tingkat tiang dan 3.78 Ton/ha per tahun untuk tingkat pancang. Total serapan karbon dioksida pada lokasi hutan Sekunder adalah 26.74 Ton/ha per tahun.

Pohon Tiang Pancang

Series 1 7.59 15.37 3.78 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Se rap an CO 2 To tal T on /H a/ Th n

5.3.2. Lahan Pertanian

Serapan karbon dioksida rata-rata pada lahan pertanian diketahui berdasarkan nilai total pertumbuhan biomassa per tahun vegetasi pada lahan pertanian yang dihasilkan dari persamaan nilai koefisien a dan b, kemudian biomassa dikalikan dengan faktor konversi serapan karbon dioksida (1.4667). Tabel 8. Serapan Karbon Dioksida Rata-Rata Pada Lahan Pertanian Pada

Masing-Masing Strata No Plot StrataJenis Luas Plot

Pertumbuhan Biomassa Total (kg/plot/thn) Serapan CO2 Total (kg/plot/thn) Serapan CO2 Total (Ton/Ha/thn) 1 Pohon 0.04 185.50 Tiang 0.01 127.81 Pancang 0.0025 1.66 2 Pohon 0.04 128.30 Tiang 0.01 9.07 Pancang 0.0025 2.13 3 Pohon 0.04 198.69 Tiang 0.01 78.53 Pancang 0.0025 5.81 Rata-Rata Pohon 0.04 170.83 250.56 6.26 Tiang 0.01 71.80 105.31 10.53 Pancang 0.0025 3.20 4.69 1.88 Total 245.83 360.56 18.67

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2016

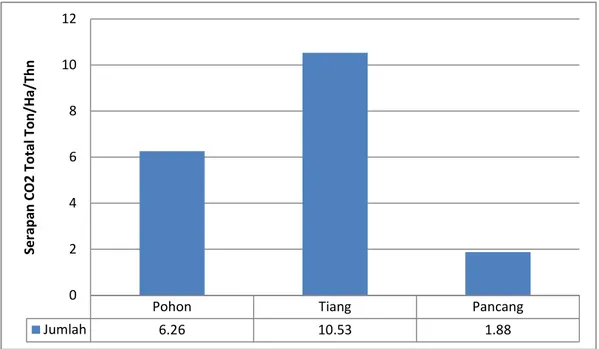

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jumlah serapan karbon doksida yang terbesar adalah pohon dengan rata-rata 10.53 Ton/Ha/tahun. Lebih jelasnya dapat

Gambar 8. Grafik Rata-Rata Serapan Karbon Dioksida Pada Lahan Pertanian Masing-Masing Strata.

Potensi serapan karbon dioksida rata-rata pada lokasi lahan pertanian berdasarkan tingkat strata dapat dilihat pada Gambar 8. Berdasarkan Gambar 8 serapan karbon dioksida rata-rata pada lahan pertanian berturut-turut 5.78 Ton/ha per tahun untuk tingkat pohon, 1.30 Ton/ha per tahun untuk tingkat tiang dan 1.91 Ton/ha per tahun untuk tingkat pancang. Total serapan karbon dioksida pada lokasi lahan pertanian adalah 8.98 Ton/ha per tahun.

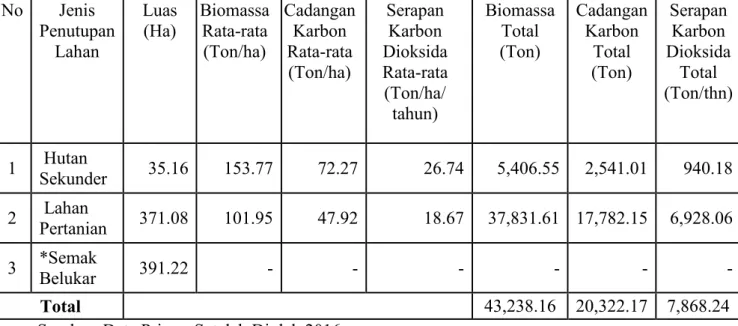

5.4. Biomassa Total, Cadangan Karbon dan Serapan Karbon Dioksida di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil observasi di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan luas 797.4621 Ha terdapat beberapa kelas penutupan lahan yang dua diantaranya yaitu Hutan Sekunder dan Lahan Pertanian. Biomassa total, cadangan karbon dan serapan karbon dioksida dihitung dengan mengalikan

Pohon Tiang Pancang

Jumlah 6.26 10.53 1.88 0 2 4 6 8 10 12 Se rap an CO 2 To tal T on /H a/ Th n

nilai biomassa rata-rata, cadangan karbon dan serapan karbon dioksida dengan luas setiap penutupan lahan.

Tabel 9. Biomassa Total, Cadangan Karbon dan Serapan Karbon Dioksida Di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

No Jenis

Penutupan Lahan

Luas

(Ha) BiomassaRata-rata (Ton/ha) Cadangan Karbon Rata-rata (Ton/ha) Serapan Karbon Dioksida Rata-rata (Ton/ha/ tahun) Biomassa Total (Ton) Cadangan Karbon Total (Ton) Serapan Karbon Dioksida Total (Ton/thn) 1 SekunderHutan 35.16 153.77 72.27 26.74 5,406.55 2,541.01 940.18 2 PertanianLahan 371.08 101.95 47.92 18.67 37,831.61 17,782.15 6,928.06 3 *SemakBelukar 391.22 - - - -Total 43,238.16 20,322.17 7,868.24

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2016 *Data Sekunder

Biomassa total pada penutupan lahan hutan Sekunder dan lahan pertanian di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang berturut-turut 5,406.55 Ton; 37,831.61 Ton. Total biomassa pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah 43,238.16 Ton. Cadangan karbon total pada penutupan lahan Hutan Sekunder dan Lahan pertanian pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang berturur-turut 2,541.01 Ton; 17,782.15 Ton. Total Cadangan Karbon pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah 20,322.17 Ton. Serapan Karbon Dioksida total pada penutupan lahan hutan Sekunder dan lahan pertanian pada Desa Kaluppang

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang berturut-turut 940.18 Ton/tahun; 6,928.06 Ton/tahun. Total serapan Karbon Dioksida pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah 7,868.24 Ton/tahun.

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

a. Biomassa rata-rata pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada kelas penutupan lahan hutan sekunder dan lahan pertanian secara berturut-turut 153.77 Ton/ha; 101.95 Ton/ha.

b. Cadangan Karbon rata-rata pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada kelas penutupan lahan hutan sekunder dan lahan pertanian secara berturut-turut 72.27 Ton/ha; 47.92 Ton/ha.

c. Serapan karbon dioksida rata-rata pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada kelas penutupan lahan hutan sekunder dan lahan pertanian secara berturut-turut 26.74 Ton/ha per tahun; 18.67 Ton/ha per tahun.

d. Biomassa total, cadangan karbon, dan serapan karbon dioksida pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan luas 797,46 hektar berturut-turut 43,238.16 Ton; 20,322.17 Ton; 7,868.24 Ton/tahun.

6.2. Saran

Untuk meningkatkan kandungan biomassa, cadangan karbon dan serapan karbon dioksida pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang perlu dilakukan rehabilitasi lahan terutama areal padang rumput dan semak belukar dan melakukan enrichment (pengayaan) pada kelas penutupan hutan sekunder dan lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho, W. et. al. 2006. Teknik Estimasi Kandungan Karbon. LOKA, Penelitian dan Pengembangan Satwa Primati.

Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Baharuddin dan Daud, M. 2013. Allometric Equations for Estimating The Total Biomass and Carbon Stock in Parring Bamboo (Gigantochloa atter) form Community Forests. The Fifth International Symposium Indonesian Wood Research Society (IWoRS). Utilization of Renewable Natural Resources towards Welfare and Environmental Sustainability. Balikpapan, 7-9 November 2013.

Bakhtiar I, Santoso H, Hafid E, Novira R. editor. 2008. Perubahan Iklim, Hutan

dan REDD: Peluang atau Tantangan?. Civil Socienty Organitation

Network on Forestry Governance and Climate Change, The Partnership for Governane Reform. Bogor.

Bakri. 2009. Analisis Vegetasi dan Pendugaan Cadangan Karbon Tersimpan Pada Pohon di Hutan Taman Wisata Alam Taman Eden Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir [tesis]. Sumatera Utara: Program Studi Biologi. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatera Utara.

Barbour, G.M., J.K. Burk, and W.D. Pitts. 1987 .Terrestrial Plant Ecology. Los Angeles: The Benyamin/Cummings Publishing Company. Inc.

Basuki TM, Adi NR, Sukresno. Informasi Teknis Stok Karbon Organik Dalam Tegakan Pinus merkusii, Agathis loranthifolia dan Tanah. Di dalam Basuki, Editor. Prosiding Ekspose BP2TPDAS-IBB; Kebumen, 03 Agustus 2004. Surakarta. Hlm 84-94.

Brown S, Gaston G. 1996. Estimates of Biomass Density for Tropical Forest. Brown S. 1997. Estimating Biomass Change of Tropical Forest: a Primer. FAO

Forestry paper 134. Food Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Brown S. 1996. Opportunities for Mitigating carbon Emissions throught Forestry-Activities. Winrock Internasional, Arlington, VA.

Brown., 1999. Guidelines for inventory and monitoring carbon offsets in forest-based, Project. Winrock, International. Forest carbon Monitoring Program, WinrockInternational, Airlington, VA, USA.

Dahlan, Jaya INS, Istomo. 2005. Estimasi Karbon Tegakan Acacia mangium Willd. Menggunakan Citra Landsat ETM+ dan SPOT-5: (Studi kasus di BKPH Parung Panjang KPH Bogor). Di dalam: ”Pemanfaatan Efektif Penginderaan Jauh Untuk Peningkatan Kesejahteraan Bangsa” Pertemuan

Ilmiah Tahunan MAPIN XIV Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 14 – 15 September 2005. hlm 108-117.

Davis LS, Johnson KN, Bettinger PS, Howard TE. 2001. Forest Management: To Sustain Ecological, Economic and Social Value. 4th Boston: McGraw

Hill.

Departemen Kehutanan dan Food and Agricultural Organization. 2002. Situation

and Outlook of The Foreastry Sector In Indonesia.Vol 2: Forest Resource

Base. Dephut dan FAO. Jakarta.

[FWI/GFW]. 2003. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C, Global Forest Watch, Edisi 3. Hairiah K, Rahayu S. 2007. Pengukuran Karbon Tersimpan di Berbagai macam

Penggunaan Lahan. Bogor. World Agroforestry Centre –ICRAF, SEA

Regional Office, University of Brawijaya, Indonesia. 77p.

Hilmi E. 2003. Model Penduga Kandungan Karbon Pada Pohon Kelompok Jenis Rhizophora sp. dan Bruguiera sp. Dalam Tegakan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Indragiri Hilir Riau). [disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Kementerian Kehutanan. 2010. Strategi REDD- Indonenesia Fase Readiness

2009-2012 dan Progres Implementasinya.Jakarta.

Ketterings, Q.M.,R Coe., M. Van Noordwijk., Y. Ambagau., and C. Palm. 2011. Reducing uncertainly in the use of allometric biomass equations for predicting above-ground tree biomass in mixed secondary forest. Forest Ecology and Management. Bogor, Indonesia.

Kittredge, J. 1944. Estimation of the amount of foliage of trees and stands. J. For. Lasco RD, Pulhin FB, Roshetko JM, Banaticla MRN. 2004. LULUCF Climate

Lusiana B, Noordwijk MV, Rahayu S. editor, 2005. Carbon Stocks in Nunukan,

East Kalimantan: a Spatial Monitoring and Modelling Approach. Report

from the carbon monitoring team of the Forest Resources Management for Carbon Sequestration (FORMACS) project. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. 98 p.

Manuri, S., C.A.S. Putra dan A.D. Saputra. 2011. Tehnik Pendugaan Cadangan Karbon Hutan. Merang REDD Pilot Project, German International Cooperation – GIZ. Palembang

Masripatin, 2007. REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries/ Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang).

Peace. 2007. Indonesia and Climate Change : Current Status and Policies. DFID, World Bank.

Pirkko, S., and T. Nyronen (1990) The carbon dioxide emission and production.

International Converence On Peat Production and Use. Jivaskyla.

Finland.

Purwanti KD. 2008. Pendugaan Karbon Tersimpan pada Berbagai Tipe Penutupan Lahan dengan Permodelan Spasial Data Pengukuran Lapang dan Inderaja (Studi Kasus Kawasan Puncak dan Cianjur, Jawa Barat [skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Richard PW. 1966. The Tropical Rain Forest: An Ecological Study. London: The Syndic of The Cambridge Univerdity Press.

Soemarwoto, O. 2001. Ekologi, Lingkungan dan Pengembangan. Jakarta:Djambatan

Soerianegara & Indrawan, 1988. Stratifikasi Tajuk Dalam Hutan Hujan Tropika. Sutaryo D. 2009. Penghitungan Biomasssa. Sebuah Pengantar Untuk Studi

Karbon dan Perdagangan Karbon. Wetlands International Indonesia

Programme. Bogor.

Tresnawan H, Rosalina U. 2002. Pendugaan Biomassa di Atas Tanah di Ekosistem Hutan Primer dan Hutan Bekas Tebangan (Studi Kasus Hutan Dusun Aro, Jambi). Jurnal Manajemen Hutan Tropika 8(1):15-29.

Verchot, L.V, E. Petvoka, K. Obidzinski, S. Atmaja, E.L. Yuliani, A. Dermawan, D. Murdiyarso, dan S. Amira. 2010. Mengurangi Emisi Kehutanan di

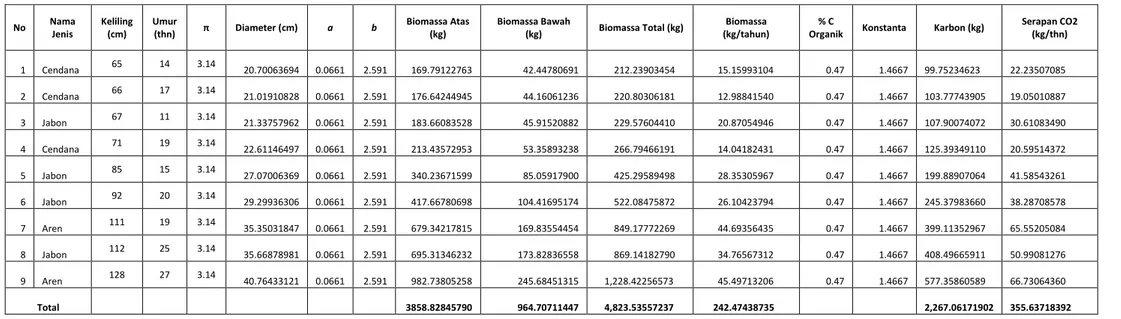

Lampiran 1 Tabel 1. Perhitungan Biomassa, Karbon dan Serapan Karbon Dioksida Tingkat Pohon Pada Plot 1 Hutan Sekunder

No NamaJenis Keliling(cm) Umur(thn) π Diameter (cm) a b Biomassa Atas(kg) Biomassa Bawah(kg) Biomassa Total (kg) (kg/tahun)Biomassa Organik% C Konstanta Karbon (kg) Serapan CO2(kg/thn)

1 Cendana 65 14 3.14 20.70063694 0.0661 2.591 169.79122763 42.44780691 212.23903454 15.15993104 0.47 1.4667 99.75234623 22.23507085 2 Cendana 66 17 3.14 21.01910828 0.0661 2.591 176.64244945 44.16061236 220.80306181 12.98841540 0.47 1.4667 103.77743905 19.05010887 3 Jabon 67 11 3.14 21.33757962 0.0661 2.591 183.66083528 45.91520882 229.57604410 20.87054946 0.47 1.4667 107.90074072 30.61083490 4 Cendana 71 19 3.14 22.61146497 0.0661 2.591 213.43572953 53.35893238 266.79466191 14.04182431 0.47 1.4667 125.39349110 20.59514372 5 Jabon 85 15 3.14 27.07006369 0.0661 2.591 340.23671599 85.05917900 425.29589498 28.35305967 0.47 1.4667 199.88907064 41.58543261 6 Jabon 92 20 3.14 29.29936306 0.0661 2.591 417.66780698 104.41695174 522.08475872 26.10423794 0.47 1.4667 245.37983660 38.28708578 7 Aren 111 19 3.14 35.35031847 0.0661 2.591 679.34217815 169.83554454 849.17772269 44.69356435 0.47 1.4667 399.11352967 65.55205084 8 Jabon 112 25 3.14 35.66878981 0.0661 2.591 695.31346232 173.82836558 869.14182790 34.76567312 0.47 1.4667 408.49665911 50.99081276 9 Aren 128 27 3.14 40.76433121 0.0661 2.591 982.73805258 245.68451315 1,228.42256573 45.49713206 0.47 1.4667 577.35860589 66.73064360 Total 3858.82845790 964.70711447 4,823.53557237 242.47438735 2,267.06171902 355.63718392

Tabel 2. Perhitungan Biomassa, Karbon dan Serapan Karbon Dioksida Tingkat Pohon Pada Plot 2 Hutan Sekunder

No NamaJenis Keliling(cm) Umur(thn) π Diameter (cm) a b Biomassa Atas(kg) Biomassa Bawah(kg) Biomassa Total (kg) (kg/tahun)Biomassa Organik% C Konstanta Karbon (kg) Serapan CO2(kg/thn)

1 Bitti 66 18 3.14 21.01910828 0.0661 2.591 176.64244945 44.16061236 220.80306181 12.26683677 0.47 1.4667 103.77743905 17.99176949 2 Bitti 67 19 3.14 21.33757962 0.0661 2.591 183.66083528 45.91520882 229.57604410 12.08294969 0.47 1.4667 107.90074072 17.72206231 3 Cendana 70 16 3.14 22.29299363 0.0661 2.591 205.73385458 51.43346365 257.16731823 16.07295739 0.47 1.4667 120.86863957 23.57420660 4 Tipulu 73 21 3.14 23.24840764 0.0661 2.591 229.36453764 57.34113441 286.70567205 13.65265105 0.47 1.4667 134.75166586 20.02434329 5 Mahoni 77 21 3.14 24.52229299 0.0661 2.591 263.36266622 65.84066656 329.20333278 15.67634918 0.47 1.4667 154.72556641 22.99250134 6 Mahoni 87 27 3.14 27.70700637 0.0661 2.591 361.36919216 90.34229804 451.71149021 16.73005519 0.47 1.4667 212.30440040 24.53797195 7 Mahoni 93 32 3.14 29.61783439 0.0661 2.591 429.53253097 107.38313274 536.91566371 16.77861449 0.47 1.4667 252.35036194 24.60919387 8 Tipulu 113 27 3.14 35.98726115 0.0661 2.591 711.51324401 177.87831100 889.39155501 32.94042796 0.47 1.4667 418.01403086 48.31372569

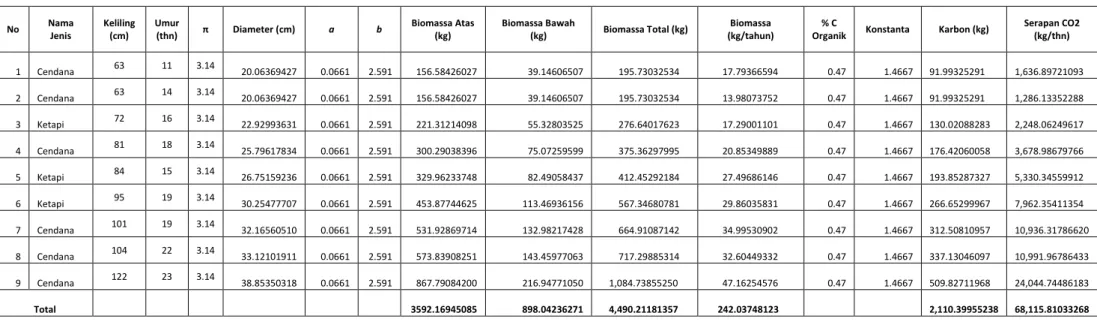

Tabel 3. Perhitungan Biomassa, Karbon dan Serapan Karbon Dioksida Tingkat Pohon Pada Plot 3 Hutan Sekunder

No NamaJenis Keliling(cm) Umur(thn) π Diameter (cm) a b Biomassa Atas(kg) Biomassa Bawah(kg) Biomassa Total (kg) (kg/tahun)Biomassa Organik% C Konstanta Karbon (kg) Serapan CO2(kg/thn)

1 Cendana 63 11 3.14 20.06369427 0.0661 2.591 156.58426027 39.14606507 195.73032534 17.79366594 0.47 1.4667 91.99325291 1,636.89721093 2 Cendana 63 14 3.14 20.06369427 0.0661 2.591 156.58426027 39.14606507 195.73032534 13.98073752 0.47 1.4667 91.99325291 1,286.13352288 3 Ketapi 72 16 3.14 22.92993631 0.0661 2.591 221.31214098 55.32803525 276.64017623 17.29001101 0.47 1.4667 130.02088283 2,248.06249617 4 Cendana 81 18 3.14 25.79617834 0.0661 2.591 300.29038396 75.07259599 375.36297995 20.85349889 0.47 1.4667 176.42060058 3,678.98679766 5 Ketapi 84 15 3.14 26.75159236 0.0661 2.591 329.96233748 82.49058437 412.45292184 27.49686146 0.47 1.4667 193.85287327 5,330.34559912 6 Ketapi 95 19 3.14 30.25477707 0.0661 2.591 453.87744625 113.46936156 567.34680781 29.86035831 0.47 1.4667 266.65299967 7,962.35411354 7 Cendana 101 19 3.14 32.16560510 0.0661 2.591 531.92869714 132.98217428 664.91087142 34.99530902 0.47 1.4667 312.50810957 10,936.31786620 8 Cendana 104 22 3.14 33.12101911 0.0661 2.591 573.83908251 143.45977063 717.29885314 32.60449332 0.47 1.4667 337.13046097 10,991.96786433 9 Cendana 122 23 3.14 38.85350318 0.0661 2.591 867.79084200 216.94771050 1,084.73855250 47.16254576 0.47 1.4667 509.82711968 24,044.74486183 Total 3592.16945085 898.04236271 4,490.21181357 242.03748123 2,110.39955238 68,115.81033268

Lampiran 2 Tabel 1. Perhitungan Biomassa, Karbon dan Serapan Karbon Dioksida Tingkat Pohon Pada Plot 1 Lahan Pertanian

No Nama Jenis Keliling(cm) Umur(thn) π Diameter (cm) a b Biomassa Atas(kg) Biomassa Bawah(kg) Biomassa Total (kg) (kg/tahun)Biomassa Organik% C Konstanta Karbon (kg) Serapan CO2(kg/thn)

1 Langsat 67 14 3.14 21.33757962 0.0661 2.591 183.66083528 45.91520882 229.57604410 16.39828886 0.47 1.4667 107.90074072 24.05137028 2 Langsat 73 16 3.14 23.24840764 0.0661 2.591 229.36453764 57.34113441 286.70567205 17.91910450 0.47 1.4667 134.75166586 26.28195057 3 Durian 75 21 3.14 23.88535032 0.0661 2.591 246.00304046 61.50076012 307.50380058 14.64303812 0.47 1.4667 144.52678627 21.47694401 4 Mangga 82 13 3.14 26.11464968 0.0661 2.591 309.99053444 77.49763361 387.48816805 29.80678216 0.47 1.4667 182.11943898 43.71760739 5 Durian 83 15 3.14 26.43312102 0.0661 2.591 319.88073017 79.97018254 399.85091271 26.65672751 0.47 1.4667 187.92992897 39.09742224 6 Durian 86 25 3.14 27.38853503 0.0661 2.591 350.70521871 87.67630468 438.38152339 17.53526094 0.47 1.4667 206.03931599 25.71896721 7 Durian 95 25 3.14 30.25477707 0.0661 2.591 453.87744625 113.46936156 567.34680781 22.69387231 0.47 1.4667 266.65299967 33.28510252 8 Mangga 104 18 3.14 33.12101911 0.0661 2.591 573.83908251 143.45977063 717.29885314 39.84993629 0.47 1.4667 337.13046097 58.44790155 Total 2667.32142545 666.83035636 3,334.15178182 185.50301069 1,567.05133745 272.07726579

Tabel 2. Perhitungan Biomassa, Karbon dan Serapan Karbon Dioksida Tingkat Pohon Pada Plot 2 Lahan Pertanian

No Nama Jenis Keliling(cm) Umur(thn) π Diameter (cm) a b Biomassa Atas(kg) Biomassa Bawah(kg) Biomassa Total (kg) (kg/tahun)Biomassa Organik% C Konstanta Karbon (kg) Serapan CO2(kg/thn)

1 Langsat 63 13 3.14 20.06369427 0.0661 2.591 156.58426027 39.14606507 195.73032534 15.05617887 0.47 1.4667 91.99325291 22.08289755 2 Langsat 66 10 3.14 21.01910828 0.0661 2.591 176.64244945 44.16061236 220.80306181 22.08030618 0.47 1.4667 103.77743905 32.38518508 3 Langsat 68 14 3.14 21.65605096 0.0661 2.591 190.84787742 47.71196935 238.55984677 17.03998906 0.47 1.4667 112.12312798 24.99255195 4 Langsat 69 20 3.14 21.97452229 0.0661 2.591 198.20505908 49.55126477 247.75632385 12.38781619 0.47 1.4667 116.44547221 18.16921001 5 Sukun 70 13 3.14 22.29299363 0.0661 2.591 205.73385458 51.43346365 257.16731823 19.78210140 0.47 1.4667 120.86863957 29.01440813 6 Sukun 77 17 3.14 24.52229299 0.0661 2.591 263.36266622 65.84066656 329.20333278 19.36490193 0.47 1.4667 154.72556641 28.40250166 7 Sukun 87 20 3.14 27.70700637 0.0661 2.591 361.36919216 90.34229804 451.71149021 22.58557451 0.47 1.4667 212.30440040 33.12626213 Total 1552.74535918 388.18633979 1,940.93169897 128.29686814 912.23789852 188.17301650