HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK SELAMA PANDEMI COVID-19 DENGAN KUALITAS TIDUR MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA

UTARA

SKRIPSI

Oleh:

SHANIA SONDANG NI BULAN 170100181

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK SELAMA PANDEMI COVID-19 DENGAN KUALITAS TIDUR MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA

UTARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh:

SHANIA SONDANG NI BULAN 170100181

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Hubungan Aktivitas Fisik selama Pandemi COVID-19 dengan Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Shania Sondang Ni Bulan

NIM : 170100181

Program Studi : Pendidikan dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Komisi Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Medan, 5 Februari 2021 Menyetujui, Dosen Pembimbing

(dr. Bambang Prayugo, Sp.B) NIP. 19800228 200501 1 003 Ketua Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

(Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan, DAP&E, MPH, Sp.ParK) NIP. 19740730 200112 2 003

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

(Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K)) NIP. 19660524 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Hubungan Aktivitas Fisik selama Pandemi COVID-19 dengan Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan sarjana kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K).

2. Dosen Pembimbing, dr. Bambang Prayugo, Sp. B yang telah memberikan waktu, bimbingan, masukan, ilmu dan motivasi kepada penulis selama pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Dosen ketua penguji, Dr. dr. Riri Andri Muzasti, M.Ked(PD), Sp.PD-KGH, FINASIM dan dosen anggota penguji, dr. Aga Ketaren, Sp.OT yang telah berkenan menguji dan memberikan kritik saran selama penyusunan skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. dr. Adi Muradi Muhar, Sp.B-KBD yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasi selama 7 semester perkulihan.

5. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas bimbingan dan ilmu yang diberikan sejak awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Keluarga penulis, Papa, Mama, Batara Pande dan Batara Bisuk yang selalu mendoakan, membantu dan memberikan dukungan.

7. Teman-teman penulis, Dhia, Cindy, Hanind, Kajal, Subhika, Andre, Yori, Yustika, Cinat, Rafika, KTT dan teman-teman lain yang memberi bantuan dan dukungan dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi sumbangan bagi ilmu kedokteran.

Medan, 15 Desember 2020 Penulis,

Shania Sondang Ni Bulan 170100181

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

DAFTAR SINGKATAN ... ix

ABSTRAK ... x

ABSTRACT ... xi

BAB I ... 1

PENDAHULUAN ... 1

1.1 LATAR BELAKANG ... 1

1.2 RUMUSAN MASALAH ... 4

1.3 TUJUAN PENELITIAN ... 4

1.3.1 Tujuan Umum ... 4

1.3.2 Tujuan Khusus ... 4

1.4 MANFAAT PENELITIAN ... 4

BAB II ... 6

TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 AKTIVITAS FISIK ... 6

2.1.1 Definisi Aktivitas Fisik ... 6

2.1.2 Manfaat Aktivitas Fisik ... 6

2.1.3 Pembagian aktivitas fisik ... 7

2.1.4 Faktor- faktor yang memengaruhi intensitas aktivitas fisik ... 8

2.2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) ... 10

2.2.1 Definisi COVID-19 ... 10

2.2.2 Gambaran Aktivitas Fisik selama Pandemi COVID-19 ... 10

2.3 TIDUR ... 11

2.3.1 Definisi Tidur ... 11

2.3.2 Manfaat serta perubahan yang terjadi saat tidur ... 12

2.3.3 Fisiologi Tidur ... 13

2.3.4 Kualitas tidur ... 17

2.3.5 Faktor lain yang memengaruhi kualitas tidur ... 21

2.4 Hubungan aktivitas fisik dan kualitas tidur ... 22

2.5 KERANGKA TEORI ... 23

2.6 KERANGKA KONSEP ... 24

2.7 HIPOTESIS ... 24

BAB III ... 25

METODE PENELITIAN ... 25

3.1 RANCANGAN PENELITIAN ... 25

3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN ... 25

3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN ... 25

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA ... 27

3.5 METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA ... 29

3.6 DEFISINI OPERASIONAL ... 30

BAB IV ... 32

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 32

BAB V ... 38

KESIMPULAN DAN SARAN ... 38

DAFTAR PUSTAKA ... 39

LAMPIRAN ... 43

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

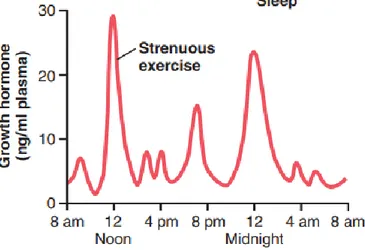

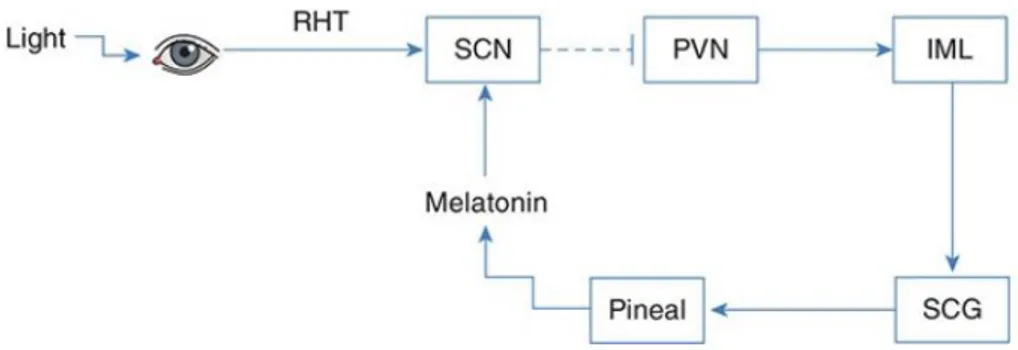

Gambar 2.1 Variasi sekresi growth hormone saat aktivitas dan tidur 13 Gambar 2.2 Mekanisme pengaturan irama sirkandian 16

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

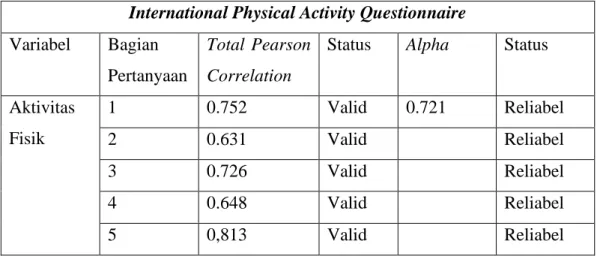

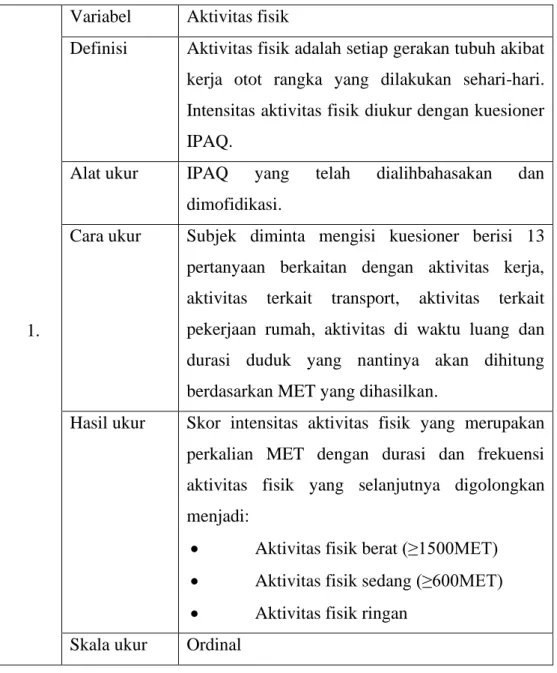

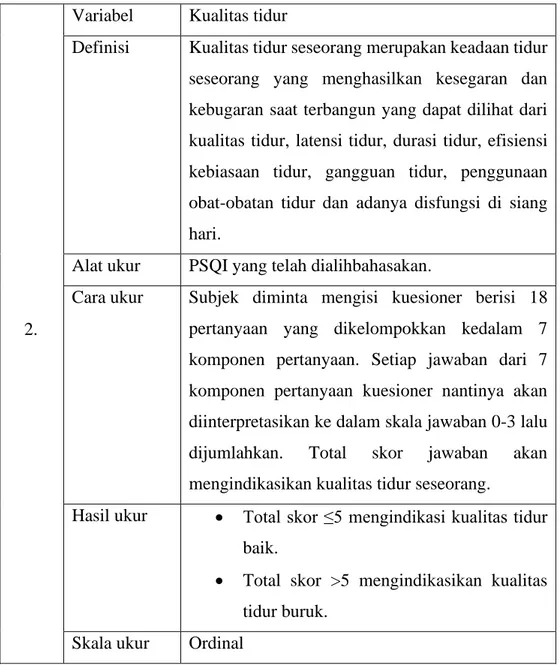

Tabel 2.1 Perbedaan moderate activity dan vigorous activity 8 Tabel 3.1 Validitas dan reliabilitas IPAQ 28 Tabel 3.2 Definisi operasional variabel aktivitas fisik 30 Tabel 3.3 Definisi operasional variabel kualitas tidur 31 Tabel 4.1 Data distribusi sampel penelitian berdasarkan

jenis kelamin dan angkatan 32

Tabel 4.2 Data distribusi sampel penelitian berdasarkan

aktivitas fisik selama pandemi COVID-19 33 Tabel 4.3 Data distribusi sampel penelitian berdasarkan

kualitas tidur 33

Tabel 4.4 Uji normalitas aktivitas fisik selama pandemi

COVID-19 dengan kualitas tidur mahasiswa FK USU 34 Tabel 4.5 Aktivitas fisik selama pandemi COVID-19 dengan

kualitas tidur mahasiswa FK USU 35

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A. Biodata Penulis 43

Lampiran B. Pernyataan Orisinalitas 45

Lampiran C. Ethical Clearence Penelitian 46

Lampiran D. Surat Izin Penelitian 47

Lampiran E. Lembar Permohonan menjadi Responden 48 Lampiran F. Lembar Persetujuan menjadi Responden 49

Lampiran G. Kuesioner Penelitian 50

Lampiran H. Analisis Statistik 54

Lampiran I. Data Induk 57

DAFTAR SINGKATAN

ACTH : Adrenocorticotropic Hormone ARDS : Acute Respiratory Distres Syndrome CDC : Center for Disease Control and Prevention COVID-19 : Coronavirus Disease 2019

EEG : Electroencephalogram FK : Fakultas Kedokteran GABA : Gamma-Aminobutyric Acid

GH : Growth Hormone

HPA : Hipothalamic Pituitary Adrenal

IPAQ : International Physical Activity Questionnaire MET : Metabolic Equivalent

NREM : Non-Rapid Eye Movement NSF : National Sleep Foundation PSQI : Pittsburgh Sleep Quality Index REM : Rapid Eye Movement

Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar RNA : Ribonucleic Acid SCN : Suprachiasmatic Nuclei

SPSS : Statistical Product and Service Solutions USU : Universitas Sumatera Utara

WHO : World Health Organization

ABSTRAK

Latar belakang: Kualitas tidur yang buruk dan rendahnya aktivitas fisik seseorang akan sangat memengaruhi kesehatan dan kualitas hidupnya. Salah satu penyebab utama aktivitas fisik yang rendah dan buruknya kualitas tidur adalah perubahan gaya hidup yang tidak sehat. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mengharuskan setiap orang untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan dan melakukan karantina secara mandiri sehingga hal ini sangat memengaruhi gaya hidup seseorang terutama berkaitan dengan aktivitas fisik yang rendah dan meningkatnya perilaku sedentary. Tingginya proporsi penduduk usia muda khususnya mahasiswa dengan aktivitias fisik yang tergolong rendah, kualitas tidur yang buruk dan masih sedikitnya penelitian terkait aktivitas fisik dan kualitas tidur pada mahasiswa kedokteran khususnya selama pandemi COVID-19 membuat peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang hubungan antara aktivitas fisik selama pandemi COVID-19 dengan kualitas tidur pada mahasiswa fakultas kedokteran USU.

Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik selama pandemi COVID-19 dengan kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian bersifat analitik dengan pendekatan studi cross sectional serta teknik pengambilan sampel dengan metode consecutive sampling. Subjek penelitiannya adalah 50 mahasiswa FK USU semester III, V dan VII. Subjek diminta untuk mengisi kuesioner IPAQ untuk menilai aktivitas fisiknya dan kuesioner PSQI untuk menilai kualitas tidurnya. Kuesioner diisi secara online di tempat mahasiswa berada. Data selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Hasil: Hasil penelitian didapatkan dari 50 orang mahasiswa FK USU. Hasil perhitungan statistik dengan uji Mann-Whitney menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur dengan nilai p=0,871(p>0,05). Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan bermakna antara aktivitas fisik selama pandemi COVID-19 dengan kualitas tidur mahasiswa FK USU.

Kata kunci: aktivitas fisik, kualitas tidur, mahasiswa kedokteran

ABSTRACT

Background: Poor sleep quality and low physical activity of a person will greatly affect their health and quality of life. One of the main causes of low physical activity and poor sleep quality is unhealthy lifestyle changes. The current COVID-19 pandemic requires everyone to reduce physical activity outdoors and self-quarantine so that this greatly affects a person's lifestyle, especially with regard to low physical activity and increased behavior sedentary. The high proportion of the young population, especially students with low physical activity, poor sleep quality and the lack of research related to physical activity and sleep quality in medical students, especially during the COVID-19 pandemic, made researchers feel the need to conduct research on the relationship between physical activity during the pandemic COVID-19 with sleep quality in USU medical school students.

Purpose: This study was conducted to determine the relationship between physical activity during the COVID-19 pandemic and the sleep quality of students at the Faculty of Medicine, University of North Sumatra. Methods: This study was an analytic study with astudy approach cross sectional and the sampling technique was consecutive sampling. The research subjects were 50 students of FK USU semester III, V and VII. Subjects were asked to fill out the IPAQ questionnaire to assess their physical activity and the PSQI questionnaire to assess their sleep quality. The questionnaire is filled out online at the student's location. The data were then collected and analyzed using SPSS.

Result: The results were obtained from 50 USU medical school students. The results of statistical calculations using the Mann-Whitney test showed that there was no significant relationship between physical activity and sleep quality with a value of p=0.871 (p>0.05). Conclusion: There was no significant relationship between physical activity during the pandemic COVID-19 with sleep quality in USU medical school students.

.

Kata kunci: physical activity, sleep quality, medical student

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tidur yang buruk dan rendahnya aktivitas fisik sangat memengaruhi kesehatan fisik seseorang (Mead et al., 2019) dan meningkatkan risiko kematian khususnya pada penderita penyakit tidak menular (Kohl et al., 2012).

Adanya pengenalan teknologi modern dan perubahan gaya hidup yang terjadi dari satu generasi ke generasi lainnya terutama pada generasi muda saat ini menyebabkan terjadinya banyak perubahan, terutama pada frekuensi dan intensitas aktivitas fisik, kualitas tidur, kualitas hidup, kesehatan fisik dan mental seseorang (Chang et al., 2016). Khususnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi saat ini, mengharuskan setiap orang mengurangi aktivitas di luar ruangan dan melakukan karantina mandiri sehingga memengaruhi gaya hidup terutama sedentary lifestyle (Mattioli et al., 2020).

Selama periode singkat, sekitar tiga bulan sejak penyakit COVID-19 dilaporkan muncul pertama kali di Wuhan, Cina, penyakit ini menular dengan cepat dan menjadi pandemi di dunia (Park et al., 2020). Sampai awal Juni 2020, secara global tercatat sebanyak 6.057.853 orang terkonfirmasi positif mengalami COVID-19, sedangkan di Indonesia tercatat sebanyak 26.940 orang terkonfirmasi positif mengalami COVID-19 (WH0, 2020).

Untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin luas, maka setiap orang diharuskan melakukan karantina dan social distancing. Keharusan melakukan karantina menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup yang tidak sehat berupa rendahnya aktivitas fisik dan diet yang tidak sesuai (Mattioli et al., 2020).

Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor penting bagi kesehatan dan kesejahteraan (Blake et al., 2017). Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu masalah terbesar kesehatan dunia di abad ke-21 ini, dimana di seluruh

2

dunia terdapat 31,1% orang dewasa yang secara fisik tergolong tidak aktif (Wu et al., 2015).

Berdasarkan data dalam laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), proporsi penduduk Indonesia dengan aktivitas fisik yang tergolong kurang aktif secara umum sebesar 26,1% yang terdapat di 22 provinsi berbeda dan sebesar 24,1% penduduk Indonesia dengan usia >10 tahun memiliki perilaku sedentary

>6 jam. Di Sumatera Utara sendiri terdapat 23,5% dari total penduduk yang memiliki aktivitas kurang aktif (Riskesdas, 2013).

Meskipun banyak orang yang mengetahui manfaat fisik dan psikologi dari aktivitas fisik namun masih terdapat beberapa faktor yang mengambat dan menyebabkan rendahnya aktivitas fisik di kalangan dewasa (Chang et al., 2016). Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, mengharuskan setiap orang untuk untuk menjaga jarak dan melakukan protokol karantina dengan ketat (Kannan et al., 2019).

Prevalensi yang tinggi terkait perilaku sedentary ditemukan pada mahasiswa dan dari sebuah survei secara global didapatkan 80,6% mahasiswa perguruan tinggi tergolong memiliki aktivitas fisik yang rendah (Ge et al., 2019).

Manusia memiliki banyak kebutuhan dalam hidupnya yang harus terpenuhi, salah satu kebutuhan tersebut adalah istirahat dan tidur (Khasnah dan Hidayati, 2012). Dimana hampir 1/3 dari hidup manusia dihabiskan untuk tidur dan seorang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 6 jam dalam satu hari (Ganong, 2019).

Kualitas tidur seseorang dapat menggambarkan kualitas hidupnya. Namun perlu diperhatikan beberapa faktor yang memengaruhi kualitas tidur seseorang terutama usia, dimana menurut WHO semakin bertambah usia seseorang, kualitas tidurnya akan semakin rendah dan tidur dengan durasi yang pendek atau kurang dari 6 jam per malam maupun dengan durasi yang panjang atau lebih dari 9 jam per malam. Hal tersebut berkaitan erat dengan peningkatan angka kematian (WHO, 2020).

Tingginya angka kejadian kualitas tidur yang buruk (sekitar 60-70%) dilaporkan terjadi pada populasi dewasa muda dan mahasiswa dimana mahasiswa perempuan memiliki kualitas tidur lebih buruk dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki, sedangkan mahasiswa baru dilaporkan mengalami durasi tidur terpendek dibandingkan dengan mahasiswa lain serta mahasiswa tingkat akhir dilaporkan memiliki durasi di tempat tidur terpanjang pada hari kerja (Chang et al., 2016).

Memasuki perkuliahan sebagai mahasiswa kedokteran memberi tekanan akademik dan peningkatan stres dimana banyak tuntutan baru yang memicu terjadinya perubahan waktu tidur dan kebiasaan kerja serta kebiasaan lain seperti peningkatan konsumsi alkohol, penurunan aktivitas fisik dan durasi tidur (Brick et al., 2010).

Peningkatan aktivitas fisik dan manfaat olahraga mampu mengurangi stres khususnya di kalangan mahasiswa kedokteran sehingga perlu dilakukan intervensi dan dukungan dilakukannya aktivitas fisik guna meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang (Blake et al., 2017).

Namun pada kenyataannya, penurunan aktivitas fisik selama karantina akibat COVID-19 dapat meningkatkan stres, ansietas dan amarah (Mattioli et al., 2020).

Tingginya prevalensi aktivitas fisik rendah dan kualitas tidur yang buruk pada mahasiswa, dukungan beberapa teori dan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan positif dan negatif antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur serta masih sedikitnya penelitian yang menunjukkan hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur di kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa kedokteran, membuat peneliti ingin mengetahui hubungan akvitias fisik khususnya selama pandemic COVID- 19 dengan kualitas tidur pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara.

4

1.2 RUMUSAN MASALAH

Apakah terdapat hubungan aktivitas fisik selama pandemi COVID-19 dengan kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan aktivitas fisik selama pandemi COVID-19 dengan kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam peneletian ini adalah:

a. Mengetahui gambaran aktivitas fisik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara selama pandemi COVID-19

b. Mengetahui gambaran kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara selama pandemi COVID-19

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan pengetahuan terhadap pentingnya melakukan aktivitas fisik serta pengaruh aktivitas fisik terhadap kualitas tidur

b. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan dalam menjaga aktivitas fisik agar tidak berkurang selama pandemi sebagaimana mahasiswa merupakan populasi yang berhadapan dengan masalah pandemi COVID-19

c. Bagi masyarakat luas

Menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi apabila pembaca tertarik untuk melakukan penelitian terkait hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur

d. Bagi Intitusi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Memberikan data terkait gambaran aktivitas mahasiswa sehingga fakultas dapat membuat pedoman aktivitas fisik untuk mahasiswa dalam menunjang pembelajaran selama pandemi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 AKTIVITAS FISIK

2.1.1 Definisi Aktivitas Fisik

Menurut World Health Organization (WHO), aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang terjadi akibat kerja otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi dimana aktivitas ini mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mengisi waktu sehari-hari, termasuk aktivitas saat bekerja, bermain, bepergian dan kegiatan rekreasi dan memiliki manfaat untuk kesehatan.

Berdasarkan laporan Riskesdas (2013) aktivitas yang teratur berguna dalam mengatur berat badan serta memperkuat jantung dan sistem pembuluh darah.

WHO (2010) secara global merekomendasikan aktivitas fisik yang disesuaikan dengan usia, dimana secara keseluruhan direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sebanyak 150 menit per minggu.

2.1.2 Manfaat Aktivitas Fisik

Beberapa manfaat yang didapatkan melalui aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin adalah peningkatkan kesehatan otot dan aktivitas jantung untuk bekerja secara optimal, meningkatkan kesehatan dan kekuatan tulang (Verhoeven et al, 2016), memaksimalkan suplai oksigen menuju otak, mengembalikan kelenturan sistem saraf dan membantu mengurangi bahkan menghilangkan unsur radikal bebas dari tubuh (Fakihan , 2016).

Aktivitas fisik rutin juga mampu mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes maupun beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker usus. Aktivitas fisik merupakan hal yang penting dalam mengatur keseimbangan energi dan berat badan (WHO, 2020) dan berfungsi untuk mengurangi lemak hati dan lemak visceral tanpa mengurangi berat badan secara signifikan (Kwak dan Kim, 2018).

Aktivitas fisik dapat memengaruhi proses perkembangan fungsi kognitif khususnya dalam meningkatkan kontrol perhatian dan meningkatkan kemampuan membaca secara komprehensif serta meminimalisasi risiko penurunan memori di masa tua (Gomes da Silva dan Arida, 2015). Beberapa fungsi neurotransmiter di otak seperti serotonin, dopamin dan noradrenalin serta fungsi hipothlamic- pituitary-adrenal (HPA) akan dipertahankan dengan baik melalui aktivitias fisik (Grasdalsmoen et al., 2020). Selain itu, aktivitas fisik dapat mencegah dan mengurangi depresi maupun ansietas (Peluso & Andrade, 2005).

Menurut WHO (2018), kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan peningkatan risiko kematian sebesar 20%-30%.

2.1.3 Pembagian aktivitas fisik

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), aktivitas fisik terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan intensitas dan besaran kalori yang digunakan yang dapat dihitung dengan menggunakan scoring International Physical Activity Questionnaire (IPAQ):

a. Aktivitas fisik berat

Berdasarkan scoring IPAQ aktivitas fisik berat dikategorikan sebagai berikut:

• Vigorous activity selama 3 hari atau lebih dan memerlukan akumulasi 1500 MET menit dalam seminggu, atau

• kombinasi berjalan dengan moderate activity atau vigorous activity selama 7 hari atau lebih dan memerlukan minimal 3000 MET menit dalam seminggu.

b. Aktivitas fisik sedang

Berdasarkan scoring IPAQ aktivitas fisik sedang dikategorikan sebagai berikut:

• Dilakukannya vigorous activity dengan durasi 20 menit/hari selama ≥3 hari, atau

• Dilakukannya moderate activity dan atau berjalan dengan durasi 30 menit/hari selama ≥5 hari, atau

8

• Dilakukannya kombinasi berjalan dengan moderate activity atau vigorous activity selama ≥5 hari dengan akumutasi aktivitas yang membutuhkan 600 MET menit dalam seminggu.

c. Aktivitas fisik ringan

Berdasarkan scoring IPAQ aktivitas fisik ringan dikategorikan sebagai berikut:

• Aktivitas yang tidak termasuk kriteria dari aktivitas fisik berat maupun aktivitas fisik sedang yang telah dijelaskan di atas, atau

• Tidak adanya aktivitas fisik yang tercatat.

2.1.4 Faktor- faktor yang memengaruhi intensitas aktivitas fisik

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi intensitas aktivitas fisik seperti:

a. Pengaruh aktivitas fisik dalam meningkatkan denyut jantung dan tingkat pernapasan yang dibedakan menjadi moderate activity dan vigorous activity .

Tabel 2.1 Perbedaan moderate activity dan vigorous activity (WHO, 2020).

Moderate activity Vigorous activity Membutuhkan 3.0-6,0 METs Membutuhkan >6,0 METs

Memerlukan usaha sedang dan mampu meningkatkan detak jantung

Memerlukan banyak usaha dan menghasilkan napas cepat disertai peningkatan detak jantung

b. Perkiraan pengeluaran energi saat istirahat/Metabolic Equivalent (MET), merupakan rasio laju metabolisme kerja seseorang terhadap laju metabolisme istirahatnya (WHO, 2020) yang dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan yang nilainya setara dengan 1 kcal/kgbb/jam atau pengambilan oksigen 3,5 ml/kg/menit dan tergantung dengan aktivitas fisik yang dilakukan dalam satu minggu terakhir (Lope et al., 2017).

c. Durasi aktivitas fisik yang dilakukan dalam satu hari juga menjadi faktor penting untuk menentukan intensitas aktivitas fisik seseorang yang dapat digolongkan kedalam hitungan menit atau jam (Grasdalsmoen et al., 2020).

d. Frekuensi dilakukannya aktivitas fisik dalam satu minggu dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori seperti tidak pernah, kurang dari sekali dalam seminggu, sekali seminggu, lebih dari sekali dalam seminggu dan hampir setiap hari (Grasdalsmoen et al., 2020).

e. Usia dan jenis kelamin dikatakan menjadi salah satu faktor dalam melakukan aktivitas fisik. Usia yang semakin bertambah akan mengurangi intensitas aktivitas fisik dan laki-laki dikatakan melakukan aktivitas yang lebih tinggi daripada perempuan (Viola, 2013).

Contoh aktivitas:

Berjalan cepat, menari, berkebun, membersihkan rumah, olahraga ringan, membawa jalan peliharaan, membawa beban dengan berat

<20 kg

Contoh aktivitas:

Berlari, mendaki bukit, bersepeda cepat, melakukan kegiatan aerobik, berenang, bermain bakset atau sepak bola, membawa beban dengan berat

>20 kg

10

2.2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) 2.2.1 Definisi COVID-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang saat ini baru ditemukan. Coronavirus merupakan virus dengan komponen utama RNA polymerase (Gao et al., 2020) dimana sebagian besar orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami gangguan pernapasan ringan hingga sedang. Namun, apabila penyakit ini terjadi pada mereka yang berusia tua dan memiliki riwayat penyakit tertentu dapat menyebabkan perkembangannya menjadi lebih serius dan membutuhkan penanganan khusus (WHO, 2019). Kasus pertama ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 dan WHO secara resmi menamakan penyakit ini coronavirus 2019 (COVID- 19) pada 11 Februari 2020 (Guo et al., 2020) dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah dan mengobati penyakit ini (Chen et al., 2020). Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pada tahun 2019, penularan COVID-19 terjadi melalui respiratory droplet yang dihasilkan dari mulut ataupun hidung melalui batuk, bersin maupun droplet yang keluar saat berbicara yang kemungkinan terinhalasi ke dalam paru-paru ataupun mengenai permukaan suatu objek yang tersentuh oleh seseorang yang kemudian menyentuh mulut, hidung maupun matanya. Masa inkubasi COVID-19 berlangsung selama 3-14 hari. Tanda dan gejala yang terjadi pada COVID-19 adalah demam, batuk, myalgia, dyspnea dengan atau tanpa disertai diare dan pada minggu kedua infeksi akan terjadi hipoksemia dan kesulitan untuk bernapas serta Acute Respiratory Distres Syndrome (ARDS) (Kannan et al., 2019).

2.2.2 Gambaran Aktivitas Fisik selama Pandemi COVID-19

Wabah COVID-19 yang saat ini terjadi di dunia memunculkan kepanikan dan kekhawatiran publik (Chen et al., 2020). Beberapa hal yang telah disebutkan diatas serta pernyataan menurut WHO (2020) yang mengatakan bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus dan menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan dapat menyebar melalui percikan dari hidung atau mulut, menandakan transmisi penyakit ini sangat mudah terjadi dari

orang ke orang. Oleh sebab itu, dalam rangka mencengah bertambahnya penyebaran virus COVID-19 penting untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang lain khususnya dari mereka yang sakit serta berlindung di rumah dan menghindari tempat-tempat ramai.

Dalam menanggapi pandemi COVID-19 yang terjadi, pemerintah di setiap negara mengambil beberapa langkah protektif dan pengendalian untuk mengurangi penyebaran virus seperti melakukan lockdown, pembatalan perjalanan, menutup sekolah dan menunda kelas (Chen et al., 2020) serta mengubah beberapa sistem pembelajaran dan metode dalam bekerja menjadi pembelajaran daring dan bekerja dari rumah atau dikenal dengan istilah work from home.

Saat ini kebiasaan menjaga jarak dan berlindung di rumah diterapkan pada masyarakat dan menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga meningkatkan perilaku sedentary dan inaktivitas serta meningkatkan waktu duduk (Hall et al., 2020).

Perilaku sedentary seperti terlalu banyak duduk, berbaring, menonton televisi, menggunakan perangkat seluler dan pengurangan aktivitas fisik secara teratur akan memberi dampak buruk bagi kesehatan (Chen et al., 2020). Akibat pandemi COVID-19 saat ini, dunia mengalami tantangan yang tidak biasa khususnya dalam mengubah kebiasaan seperti menjaga jarak/social distancing dan berlindung di rumah/shelter in place sampai waktu yang sulit diprediksi. Efek jangka panjang dari kebiasaan ini akan sangat memengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakat, meningkatkan risiko isolasi sosial dan memberi dampak negatif terhadap kesehatan mental serta pola aktivitas fisik (Hall et al., 2020).

2.3 TIDUR

2.3.1 Definisi Tidur

Tidur adalah suatu proses aktif yang terdiri dari periode berulang tidur gelombang lambat dan paradoks, bukan sekedar hilangnya keadaan terjaga karena aktivitas otak secara keseluruhan tidak berkurang selama tidur. Dalam beberapa tahap tertentu dalam tidur bahkan terjadi peningkatan penyerapan oksigen oleh otak melebihi tingkat normal sewaktu terjaga (Sherwood, 2012).

12

Sama halnya dengan diet dan olahraga, tidur merupakah bagian penting dari kesehatan fisik,kognitif dan emosional (Hirshkowitz et al., 2015).

2.3.2 Manfaat serta perubahan yang terjadi saat tidur

Saat tidur tidak terjadi penurunan aktivitas saraf maupun sel-sel otak.

Beberapa spekulasi dari studi terakhir menunjukkan bahwa tahap tidur Non Rapid Eye Movement (NREM) dan tahap tidur Rapid Eye Movement (REM) memiliki fungsi yang berbeda. Tidur gelombang lambat memberi otak waktu untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan radikal bebas dan melaksanakan penyesuaian kimiawi yang diperlukan untuk belajar dan mengingat. Salah satu hipotesis yang diterima luas adalah bahwa tidur memberi otak waktu untuk memulihkan proses biokimia atau fisiologis yang mengalami penurunan progresif saat terjaga (Sherwood, 2012). Manusia memerlukan tidur untuk menjaga keseimbangan metabolisme kalori, keseimbangan termal dan menjaga kekebalan tubuh serta menjaga keseimbangan kalori metabolik, kesetimbangan panas tubuh dan kekebalan tubuh. Beberapa perubahan kimiawi yang terjadi karena tidur adalah peningkatan prolaktin dan growth hormone, penurunan norepinefin dan respon epinefrin, peningkatan adrenocorticotropic hormone (ACTH), penurunan detak jantung/bradikardi dan penurunan tekanan darah sekitar 20 mmHg selama tidur meskipun hal ini tidak berlaku pada penderita hipertensi (Ganong , 2019).

Tidur berguna dalam mengatur stabilisasi dan integrasi memori seseorang, dimana melalui tidur otak dipersiapkan untuk mampu menerima informasi dan pembelajaran yang baru setiap harinya (Cousins dan Fernández, 2019). Proses yang terjadi selama tidur juga berperan penting untuk konsolidasi memori dan pemrosesan memori emosianal. Disregulasi emosi sangat dipengaruhi oleh kualitas tidur yang buruk yang mampu meningkatkan emosi dan cenderung menurunkan respon positif seseorang (Kredlow et al., 2015).

Tidur dapat menurunkan metabolic rate sekitar 10-15% karena adanya penurunan tonus otot skeletal dan penurunan aktivitas sistem saraf selama tidur (Ganong , 2019).

Growth Hormone (GH) merupakan hormon yang mendorong pertumbuhan jaringan tubuh dan memengaruhi diferensiasi sel yang variasi sekresinya dipengaruhi oleh tahapan tidur dan olahraga di siang hari. Dimana terjadi peningkatan sekresi GH selama 2 jam pertama tahapan tidur dalam (NREM stadium III dan IV) sehingga tidur menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan seseorang (Hall, 2016).

Gambar 2.1 Variasi sekresi Growth Hormone (GH) saat beraktivitas dan tidur (Guyton, 2016).

2.3.3 Fisiologi Tidur 2.3.3.1 Siklus Tidur

Secara fisiologis, tahapan tidur terbagi menjadi dua yaitu tahap tidur dengan gerakan mata cepat/ rapid eye movement (REM) dan tahap gelombang tidur lambat/

non rapid eye movement (NREM). Siklus tidur seseorang dimulai dengan fase NREM dan dilanjutkan dengan fase REM dengan interval sekitar 90 menit (Ganong, 2019) dan terjadi secara bergantian sekitar 4-7 kali siklus dalam semalam (Japardi, 2012) dengan durasi NREM selama 30-45 menit dan fase tidur REM berlangsung selama 10-15 menit (Sherwood, 2012).

Gambaran EEG menunjukkan aktivitas elektrik dari otak, dimana gambaran EEG di setiap tahapan tidur berbeda-beda dan dapat menunjukkan perbedaan tahapan tidur. Umumnya dijumpai ritme alfa saat terbangun dengan mata tertutup,

14

beta saat sadar, theta dan delta secara bergantian terjadi pada fase tidur dalam (Ganong, 2019).

2.3.3.1.1 Non-Rapid Eye Movement (NREM)

Pada fase NREM ditemukan adanya sedikit aktivitas otot skeletal.

Selama fase NREM akan terjadi 4 tahapan stadium yaitu:

1. NREM stadium satu

Fase ini merupakan fase awal tidur yang berlangsung selama 3-5 menit dan sesorang mudah untuk dibangunkan (Japardi,2012). Sering disebut dengan

‘tidur ringan’ dan tidak terjadi pergerakan mata pada fase ini (Ganong, 2019). Gambaran EEG terdiri dari gelombang campuran alfa, beta dan kadang gelombang theta dengan amplitudo rendah tanpa adanya gelombang sleep spindle dan kompleks K (Japardi, 2012).

2. NREM stadium dua

Pada fase ini didapatkan gambaran EEG berupa gelombang sinusoidal yang disebut dengan sleep spindles dan terkadang disertai gelombang tinggi bifasik yang disebut dengan kompleks K (Ganong , 2019). Didapatkan tonus otot yang berkurang, tidur lebih dalam dari fase pertama (Japardi, 2012).

3. NREM stadium tiga

Pada fase ini didapatkan gelombang dengan amplitudo tinggi dan ritme delta mendominasi gambaran EEG (Ganong , 2019). Fase tidur lebih dalam dari fase sebelumnya (Japardi, 2012).

4. NREM stadium empat

Dalam fase tidur ini seseorang sukar untuk dibangunkan dan didapatkan gambaran gelombang tidur yang sangat lambat dan lebar pada stadium ini (Ganong, 2019).

2.3.3.1.2 Rapid Eye Movement (REM)

Gambaran EEG yang terjadi pada tahap REM adalah amplitudo tinggi dengan gelombang lambat dan didapatkan gambaran low-voltage EEG activity sehingga tahap ini disebut juga dengan paradoxical sleep (Ganong, 2019).

Pola perilaku yang terjadi pada tidur paradoksal ditandai oleh inhibisi mendadak tonus otot seluruh tubuh sehingga otot mengalami relaksasi total tanpa gerakan. Tanda lain yang terjadi pada fase ini adanya gerakan mata cepat/rapid eye movement, kecepetan jantung dan pernapasan menjadi ireguler (Ganong , 2019) dan tekanan darah mungkin berfluktuasi. Salah satu karakteristik lain dari REM adalah terjadinya mimpi (Sherwood, 2012).

2.3.3.2 Irama Sirkandian

Kemampuan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Salah satu kemampuan adaptasi seseorang dalam menyesuaikan diri di lingkungan dengan siklus cahaya siang dan malam selama 24 jam disebut dengan irama sirkandian (Ganong, 2019).

Irama sirkandian mampu membentuk suatu sistem pengulangan umpan balik untuk mengantisipasi suatu perubahan lingkungan yang terjadi setiap harinya (Zou et al., 2020) dan menjadi ritme biologis yang mengontrol tidur. Irama sirkandian diisyaratkan dengan zeitgebers eksternal (dalam Bahasa Jerman memiliki arti pemberi waktu) seperti cahaya, olahraga dan waktu makan (Pavlova, 2017).

Suprachiasmatic nuclei (SCN) berperan sebagai pengatur utama irama sirkandian dengan menerima informasi kondisi lingkungan terang dan gelap yang diterima dari neuron di retina yaitu retinothypothalamic fibers yang selanjutnya menghasilkan signal neural dan humoral dan merangsang kelenjar pineal dalam menghasilkan melatonin (Ganong, 2019).

16

Gambar 2.2 Mekanisme pengaturan irama sirkandian (Ganong, 2019).

2.3.3.3 Hormon yang memengaruhi siklus tidur

Melatonin dan enzim yang terkandung didalam pineal akan menghasilkan hormon ke dalam darah dan cairan serebrospinal. Dimana terdapat dua reseptor melatonin G-protein-coupled yang ditemukan di neuron SCN yaitu MT1 yang menghambat/menginhibisi adenyl cyclase (menyebabkan timbulnya rasa kantuk) dan MT2 yang merangsang/menstimulasi hidrolisis phosphoinositide dan berfungsi dalam menyingkronisasi terhadap siklus terang gelap atau siang malam.

Sekresi melatonin akan meningkat apabila keadaan lingkungan gelap dan akan dipertahankan pada level rendah apabila keadaan lingkungan terang. Kelenjar pineal diinervasi oleh norepinefrin yang dilepaskan dari saraf simpatis postganglionic dan menyebabkan perubahan dalam peningkatan, pembentukan dan seksresi hormon melatonin sesuai dengan keadaan cahaya lingkungan. Peningkatan GABA dan penurunan histamin juga berperan dalam peningkatan tidur NREM dengan menonaktifkan mekanisme thalamus dan korteks (Ganong, 2019).

Hormon tiroid merupakan hormon yang dapat memberikan efek lelah pada otot dan sistem saraf pusat serta merangsang aktivitas metabolik jaringan tubuh.

Seseorang yang mengalami hipertiroid umunya mengalami kesulitan tidur karena hormon tiroid pada sinaps yang memberi efek semangat atau terus terjaga.

Sedangkan pada penderita hipotiroid terjadi peningkatan keadaan somnolen yang menyebabkan peningkatan durasi tidur seseorang yang dapat berlangsung selama 12-14 jam dalam sehari (Hall, 2016).

2.3.4 Kualitas tidur

Kualitas tidur merupakan keadaan tidur seseorang yang menghasilkan kesegaran, kebugaran dan kepuasan sehingga seseorang tidak merasa lelah, gelisah, lesu dan apatis (Wicaksono et al., 2012). Menurut The National Sleep Foundation (NSF) (2020) terdapat beberapa indikator kunci dari kualitas tidur yang baik, seperti:

• Waktu tidur yang lebih banyak dihabiskan di tempat tidur (minimal 85%

dari total waktu di tempat tidur)

• Tertidur dalam waktu 30 menit atau kurang

• Terbangun tidak lebih dari satu kali dalam satu malam

• Terbangun selama ≤ 20 menit setelah tertidur

Aspek kualitas tidur terdiri dari aspek kuantitatif dan kualitatif yaitu durasi tidur, waktu untuk tertidur, frekuensi terbangun dari tidur dan aspek subjektif seperti kepulasan dan kedalaman tidur (Wicaksono et al., 2012). Kualitas tidur seseorang dapat dinilai menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) yang merupakan kuesioner berisikan pertanyaan berkaitan dengan kualitas tidur, latensi tidur, efisiensi kebiasaan tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur dan disfungsi di siang hari (Ghrouz et al., 2019).

Baik buruknya kualitas tidur seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi piskologis yang tidak terkontrol, jumlah dan efek dari obat-obatan yang sedang di konsumsi, kebiasaan sebelum tidur, gangguan saat tidur dan aktivitas yang dilakukan dalam sehari (Chang et al., 2016).

Kualitas tidur yang buruk akan memberi dampak dalam proses belajar, mengingat dan tingkat kesadaran yang akan memengaruhi kinerja seseorang terutama di kalangan mahasiswa (Al-Eisa et al., 2013).

2.3.4.1 Latensi dan efisiensi tidur

Latensi tidur didefinisikan sebagai durasi waktu sejak mulai berbaring sampai seseorang benar benar tertidur sedangkan efisiensi tidur merupakan hasil

18

penghitungan durasi tidur dibagi dengan durasi di tempat tidur. Sebagian orang mengalami gangguan dalam memulai tidur. Terdapat beberapa hal berkaitan dengan latensi tidur seperti keadaan ruang kamar yang gelap, penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur sehingga disarankan untuk mematikan atau menjauhkan perangkat elektronik sebelum tidur dan keadaan atau pikiran khawatir seseorang yang dapat memperpanjang latensi tidur (National Sleep Foundation, 2020).

2.3.4.2 Durasi Tidur

Menurut beberapa ahli, rekomendasi durasi tidur bagi setiap orang berbeda- beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah usia, dimana semakin bertambahnya usia seseorang maka rekomendasi durasi tidurnya akan semakin pendek (Hirshkowitz et al., 2015).

Orang dewasa normal pada umumnya tidur selama 7-8 jam per malam dengan siklus tidur yang terjadi sekitar 90-120 menit dengan 25% dihabiskan dalam tidur REM (Kibble,Jonathan., 2009).

Pada usia dewasa muda, proses tidur NREM stadium 1 dan 2 yang diikuti dengan stadium 3 dan 4 yang berlangsung sekitar 70-100 menit dan selanjutnya masuk ke tahap yang lebih ringan yaitu periode REM. Siklus ini akan berlangsung dan terjadi berulang setiap 90 menit setiap malam. Pada neonatus 50% siklus tidurnya terdiri dari fase tidur REM dan semakin bertambahnya usia akan menurunkan durasi fase REM sekitar 25% (Ganong, 2019).

Durasi tidur yang kurang berdampak negatif terhadap kinerja kognitif dan emosi, fungsi kekebalan tubuh, metabolisme dan berat badan serta kesehatan seseorang (Levenson et al., 2016).

2.3.4.3 Gangguan tidur

Terdapat banyak faktor yang berhubungan dengan gangguan tidur, seperti kesulitan dalam memulai tidur, tidur yang tidak menghasilkan kesegaran di pagi hari (Levenson et al., 2016), keadaan nyeri, adanya mimpi yang dialami,

parasomnia atau terbangun di tengah malam, gangguan pernapasan dan gangguan lainnya yang dapat menyebabkan kualitas tidur yang buruk (Forrest et al., 2018).

Adanya nyeri kronis dengan gangguan tidur menunjukkan hubungan dua arah dimana rasa nyeri dapat menyebabkan gangguan tidur dan gangguan tidur dapat meningkatkan nyeri (Andersen et al., 2018).

Gangguan tidur lainnya dapat berupa nokturia yang disebabkan karena penuhnya kantung kemih. Noktruia lebih umum terjadi seiring pertambahan usia seseorang, dimana semakin bertambahnya usia menyebabkan hormon anti-diuretik yang diproduksi oleh tubuh semakin berkurang sehingga urin akan semakin banyak dihasilkan pada malam hari. Nokturia juga dapat terjadi akibat terlalu banyak mengonsumsi cairan sebelum tidur (National Sleep Foundation, 2020).

Keadaan lingkungan yang tidak familiar bagi seseorang, dimana hal ini sering terjadi pada mahasiswa kedokteran tingkat awal, dapat menggangu tidur mereka.

Kondisi sekitar seperti suhu, kelembaban udara dan aliran udara dapat memengaruhi kenyamanan dan kualitas tidur seseorang (Troynikov et al., 2018).

Dalam PSQI terdapat pertanyaan mengenai mimpi buruk yang dapat memengaruhi kualitas tidur. Mimpi merupakan bagian normal dari tidur dimana setiap orang dapat bermimpi dengan total durasi dua jam per malam dan dapat terjadi pada tahap tidur apapun meskipun paling banyak terjadi pada fase REM.

Mimpi buruk maupun mimpi baik biasanya berhubungan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang, dimana seseorang yang mengalami depresi atau cemas cenderung mengalami mimpi buruk, dan hal ini akan memengaruhi mood dan perilaku seseorang di hari selanjutnya dan akan merasa bahwa istirahatnya kurang (National Sleep Foundation, 2020).

Masa pandemi COVID-19 khususnya selama karantina menyebabkan terjadinya peningkatan ansietas dan depresi yang berpotensi menyebabkan gangguan tidur yang signifikan. Selain itu meningkatnya durasi menatap layar ponsel atau perangkat elektronik lainnya terutama di malam hari juga memberi dampak dalam menekan produksi melatonin yang berperan dalam membantu kita untuk tidur (National Sleep Foundation, 2020).

20

2.3.4.4 Pengaruh konsumsi obat tidur

Kurang tidur dan gangguan tidur lainnya sangat memengaruhi kesehatan dan dapat menyebabkan gangguan fungsional yang signifikan serta dapat mengurangi kualitas hidup seseorang sehingga kualitas tidur yang baik merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertahankan. Namun banyak orang yang mengalami gangguan tidur dan memilih untuk menggunakan obat untuk membantunya mengurangi masalah tidur (Kim et al., 2019).

Beberapa obat tidur yang sering di konsumsi diantaranya zaleplon, zolpidem, temazepam, acetazolamide, theophylline, nonbenzodiazepines. Namun beberapa obat tidur dapat menyebabkan gangguan tidur seperti benzodiazepine yang dapat menyebabkan hipoventilasi dan memicu adanya gangguan respirasi saat tidur dan keadaan hipoksia dapat menyebabkan kualitas tidur yang buruk. Beberapa obat tidur juga memberikan efek samping seperti munculnya rasa lelah di pagi hari (zolpidem, zaleplon) dan parastesi di tangan dan kaki (acetazolamide) (Kong et al., 2018) selain itu benzodiazepine dan zolpidem memiliki efek samping berupa resistensi dan ketergantungan (Kim et al., 2019).

2.3.4.5 Disfungsi pada siang hari

Kualitas tidur yang baik berhubungan dengan emosi yang positif dan kenyamanan selama beraktivitas di siang hari, sedangkan kualitas tidur yang buruk berhubungan dengan emosi yang negatif dan iritabilitas selama beraktivitas di siang hari. Sehingga kualitas tidur erat kaitannya dengan keadaan stres, depresi dan ansietas seseorang (João et al., 2018). Rasa kantuk yang sering muncul di siang hari juga erat kaitannya dengan kualitas tidur yang buruk di malam hari (Hinz et al., 2017).

Siklus tidur tidak hanya dipengaruhi secara biologis oleh irama sirkandian, namun juga dipengaruhi oleh proses homeostasis yang berhubungan dengan aktivitas dan durasi terjaga di siang hari (Pavlova, 2017). Rasa kantuk berlebih atau hipersomnia dapat terjadi apabila rasa kantuk cukup parah dalam memengaruhi aktivitas sehari-hari (National Sleep Foundation, 2020).

2.3.5 Faktor lain yang memengaruhi kualitas tidur

Menurut (Wang et al., 2016) terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas tidur seperti:

• Aktivitas fisik yang mampu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres maupun masalah psikologis akibat akademis maupun non akademis yang dapat menyebabkan gangguan kualitas tidur dan kualitas hidup.

• Memiliki kebiasaan buruk seperti melewatkan sarapan dan kebiasaan mengonsumsi kafein, secara tidak langsung mampu menurukan kualitas tidur yang buruk karena kebiasaan melewatkan sarapan memberi dampak dalam penurunan performa akademis dan kesehatan seseorang.

• Pola hidup dan kebiasaan seseorang terutama dalam hal kebiasaan tidur, aktivitas yang dilakukan di siang hari.

• Tingkat stres, perasaan nyaman dan selamat berhubungan dengan fisiologi tidur seseorang terutama pada fase tidur REM. Adanya depresi dan tekanan psikologis dapat menyebabkan kesulitan tidur di malam hari (Ghrouz et al., 2019).

• Konsumsi obat-obatan khususnya pada seseorang yang mengonsumsi obat lebih dari satu hari dalam seminggu sangat memperngaruhi kualitas tidur seseorang.

• Penyakit yang diderita seseorang seperti kondisi hipertiroid yang dapat memengaruhi durasi tidur seseorang.

• Usia dan jenis kelamin memengaruhi kualitas tidur seseorang dimana wanita dan orang yang lebih tua cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih rendah dan masalah tidur yang lebih banyak (Madrid-Valero et al., 2017).

22

2.4 Hubungan aktivitas fisik dan kualitas tidur

Alexandra Kredlow (2015) melaporkan bahwa aktivitas fisik yang teratur memilliki manfaat dan pengaruh positif terhadap kualitas tidur dan mengurangi gangguan tidur. Perilaku sedentary yang disertai stres dan kurangnya aktivitas fisik sangat memengaruhi kualitas tidur dan kualitas hidup mahasiswa (Chang et al., 2016) sedangkan latihan dan kelelahan akibat aktivitas fisik yang tinggi menyebabkan seseorang membutuhkan waktu tidur lebih banyak untuk menjaga keseimbangan energi (Baso, 2018).

Kebiasaan buruk dan gaya hidup yang tidak sehat seperti tidak mampu mengontrol penggunaan internet dapat menyebabkan stres dan gangguan fungsional lainnya dimana pada umumnya saat usia remaja atau dewasa muda seringkali ditemukan permasalahan penggunaan internet yang dapat menyebabkan depresi dan penurunan aktivitas fisik serta gangguan tidur dan penurunan kualitas tidur (Park, 2014).

Aktivitas fisik dan latihan mampu mengurangi ketegangan emosial, meningkatan penguasaan diri dan memperbaiki mood dan memberi pengaruh positif dalam memperngaruhi tidur. Selain itu, latihan dengan intensitas tinggi mampu meningkatkan aliran darah kortikal dan membantu pelepasan endorphin serta meningkatkan pembentukan epinefrin dan norepinefrin. Terjadinya peningkatkan proporsi tidur gelombang lambat dan efisiensi tidur serta penurunan kebiasaan tidur yang buruk dapat terjadi melalui olahraga berat.

Adanya kebiasan waktu tidur yang lebih lama menyebabkan seseorang memiliki langkah yang lebih sedikit sehingga kalori yang terbakar juga lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang lebih aktif sehingga tidur yang sehat sangat berkaitan dengan banyaknya aktivitias fisik seseorang (Mead et al., 2019).

2.5 KERANGKA TEORI

Kualitas Tidur Baik Buruk Aktivitias Fisik

selama pandemi COVID-19 Berat

Sedang Ringan

Faktor yang memengaruhi:

- Pengaruh terhadap detak jantung dan laju pernapasan - MET

- Durasi - Frekuensi

- Usia dan Jenis Kelamin

Tidur Manfaat dan perubahaan

tubuh akibat tidur Siklus Tidur : REM & NREM Irama Sirkandian

Faktor yang memengaruhi : Aktivitas Fisik

Gaya Hidup Kebiasaan Tingkat Stres Konsumsi obat

Penyakit Usia dan Jenis Kelamin Kategori Aktivitas

fisik

Penularan COVID-19

24

2.6 KERANGKA KONSEP

Variabel independen Variabel dependen

2.7 HIPOTESIS

Terdapat hubungan antara aktivitas fisik selama pandemi COVID-19 dengan kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Aktivitas fisik selama pandemi COVID-19

Kualitas Tidur

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1 RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik dengan desain penelitian potong lintang (cross sectional) dimana hanya dilakukan satu kali observasi kepada kelompok kasus. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) dan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) kepada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara yang hasilnya menjadi data primer.

3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di tempat mahasiswa/mahasiswi berada karena penelitian dilakukan secara daring. Penelitian dilakukan pada bulan September 2020.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 3.3.1 POPULASI PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2017, 2018 dan 2019 dan memiliki karakteristik sesuai kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

a. Kriteria inklusi

• Aktif berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

• Bersedia menjadi subjek penelitian dengan mengisi informed consent dan menjawab kuesioner.

b. Kriteria eksklusi

• Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumateran Utara yang tidak bersedia menjawab kuesioner dengan memilih jawaban tidak pada informed consent.

26

3.3.2 SAMPEL PENELITIAN

Sampling dilakukan dengan teknik consecutive sampling dimana subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi (Sudigdo, 2014).

Estimasi besar sampel pada penelitian ini diambil menggunakan rumus penelitian analitik terhadap dua proporsi dengan variabel kategorik,sebagai berikut:

n1= n2= [𝑍1−𝛼/2 √2𝑃𝑄+ 𝑍1−𝛽/√(𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2)]2

(𝑃1−𝑃2)2 ……….(1)

Perhitungan:

n1= n2= n3 = [1,96 √0,49+1,64√(0,16+0,15)]2 (0,61)2

Maka, n1 = 15.

n = n1 + n2 + n3 n = 45.

Keterangan:

n = Jumlah sampel

Z1-α/2 = Nilai Z untuk tingkat kepercayaan (1,96 untuk IK 95%) Z1-β = Nilai Z1-β untuk power test (1,64 untuk 95%)

P1 = Proporsi pada populasi 1 yang diperoleh dari penelitian sebelumnya (0,8)

P2 = Proporsi pada populasi 2 yang diperoleh dari penelitian sebelumnya (0,19)

P = Rata-rata P1 dan P2 {(P1+P2)/2}

Q = 1 - P

(Nilai P1 dan P2 diperoleh dari penelitian Viola, 2013)

Peneliti juga menggunakan koreksi besar sampel untuk antisipasi drop out, dengan menambahkan sejumlah subyek agar besar sampel tetap terpenuhi

n’ = n / (1-f)………(2) Keterangan:

n = besar sampel yang dihitung f = perkiraan proporsi drop out (10%) Perhitungan:

n’ = 45 / (1-0,1) = 50 orang

Berdasarkan rumus (1) dan (2) di atas, didapatkan besar sampel minimal sebanyak 50 orang.

Sampel yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel yang nantinya akan dibagi masing-masing menjadi 16 mahasiswa angkatan 2017, 17 mahasiswa angkatan 2018 dan 17 mahasiswa angkatan 2019.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer, data sekunder dan instrument penelitian.

3.4.1 Data Primer

Data primer didapat dari hasil kuesioner PSQI dan IPAQ yang telah diisi oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara melalui google form yang akan disebarkan menggunakan media sosial whatsapp dan line yang selanjutnya akan dikumpulkan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu jumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2017, 2018 dan 2019. Data yang didapat dari bagian pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara menunjukkan terdapat 759 orang secara total.

28

3.4.2 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Informed consent

2. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) yang telah dimodifikasi dan dialihbahasakan

3. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) yang telah dialihbahasakan

Setelah penetapan dan pemilihan kuesioner selesai, dilakukan uji coba kuesioner. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen adalah pengujian suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur atau seberapa besar suatu alat ukur dapat di percaya dan stabil dari kurun waktu ke waktu. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan program SPSS (Statistic Package for Social Science).

Rumus yang digunakan untuk menilai validitas kuesioner yang dikenalkan oleh Pearson disebut rumus korelasi product moment, sedangkan syarat kuesioner dinyatakan reliabel adalah jika nilai kepercayaan>0,5 (Sudigdo, 2014).

Pada penelitian ini digunakan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai aktivitas fisik dan kualitas tidur pada mahasiswa kedokteran. Kuesioner yang digunakan adalah International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) dan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan program SPSS serta dialihbahasakan.

Tabel 3.1 Validitas dan reliabilitas IPAQ.

International Physical Activity Questionnaire Variabel Bagian

Pertanyaan

Total Pearson Correlation

Status Alpha Status

Aktivitas Fisik

1 0.752 Valid 0.721 Reliabel

2 0.631 Valid Reliabel

3 0.726 Valid Reliabel

4 0.648 Valid Reliabel

5 0,813 Valid Reliabel

IPAQ telah dialihbahasakan menjadi Bahasa Indonesia (Viola, 2013) (Effendy, 2017). PSQI memiliki konsistensi dan reliabilitas koefisien (nilai alpha) sebesar 0,83 untuk 7 komponen pertanyaan dan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi (Smyth, 2012) dan telah dialih bahasakan menjadi Bahasa Indonesia (Sukmawati, 2019)

Setelah kuesioner valid, peneliti membagikan kuesioner pada subjek penelitian yang telah menyetujui informed consent-nya sampai subjek penelitian mencapai jumlah yang diinginkan, maka pencarian subjek dihentikan. Subjek penelitian mengisi kuesioner yang nantinya akan dikirim dan secara otomatis akan tersimpan oleh responden pada google form.

3.5 METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 3.5.1 Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap (Sastroasmoro dan Ismael, 2014), yaitu:

a. Editing, yaitu data yang telah diperoleh perlu dilakukan penyuntingan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam komputer.

b. Coding, yaitu data berupa jumlah mahasiswa yang telah disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian diberi kode secara manual.

c. Entry, yaitu pemasukkan data, yang telah diberi kode, ke dalam komputer.

d. Cleaning Data, yaitu pengoreksian kembali seluruh data yang telah dimasukkan untuk melihat kemungkinan kesalah kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya.

e. Saving, yaitu penyimpanan data ke dalam komputer sebelum dianalisa.

f. Analisis Data

Data yang didapatkan akan diolah menggunakan aplikasi statistik SPSS secara univariat dan bivariat. Univariat untuk mendistribusikan data berdasarkan aktivitas fisik dan kualitas tidur. Bivariat untuk menunjukkan hubungan aktivitas fisik

30

dengan kualitas tidur yang sebelumnya data diuji normalitasnya menggunakan Kolmogorov smirnov test dan selanjutnya digunakan uji chi square, namun karena adanya syarat chi square yang tidak terpenuhi pada hasil penelitian ini maka peneliti menggunakan uji Mann-Whitney kemudian data disajikan dalam bentuk tabel.

3.6 DEFISINI OPERASIONAL

Tabel 3.2 Definisi operasional variabel aktivitas fisik.

1.

Variabel Aktivitas fisik

Definisi Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh akibat kerja otot rangka yang dilakukan sehari-hari.

Intensitas aktivitas fisik diukur dengan kuesioner IPAQ.

Alat ukur IPAQ yang telah dialihbahasakan dan dimofidikasi.

Cara ukur Subjek diminta mengisi kuesioner berisi 13 pertanyaan berkaitan dengan aktivitas kerja, aktivitas terkait transport, aktivitas terkait pekerjaan rumah, aktivitas di waktu luang dan durasi duduk yang nantinya akan dihitung berdasarkan MET yang dihasilkan.

Hasil ukur Skor intensitas aktivitas fisik yang merupakan perkalian MET dengan durasi dan frekuensi aktivitas fisik yang selanjutnya digolongkan menjadi:

• Aktivitas fisik berat (≥1500MET)

• Aktivitas fisik sedang (≥600MET)

• Aktivitas fisik ringan Skala ukur Ordinal

Tabel 3.3 Definisi operasional variabel kualitas tidur.

2.

Variabel Kualitas tidur

Definisi Kualitas tidur seseorang merupakan keadaan tidur seseorang yang menghasilkan kesegaran dan kebugaran saat terbangun yang dapat dilihat dari kualitas tidur, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi kebiasaan tidur, gangguan tidur, penggunaan obat-obatan tidur dan adanya disfungsi di siang hari.

Alat ukur PSQI yang telah dialihbahasakan.

Cara ukur Subjek diminta mengisi kuesioner berisi 18 pertanyaan yang dikelompokkan kedalam 7 komponen pertanyaan. Setiap jawaban dari 7 komponen pertanyaan kuesioner nantinya akan diinterpretasikan ke dalam skala jawaban 0-3 lalu dijumlahkan. Total skor jawaban akan mengindikasikan kualitas tidur seseorang.

Hasil ukur • Total skor ≤5 mengindikasi kualitas tidur baik.

• Total skor >5 mengindikasikan kualitas tidur buruk.

Skala ukur Ordinal

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan dari pengisian kuesioner IPAQ dan PSQI oleh mahasiswa FK USU angkatan 2017, 2018 dan 2019 dengan jumlah 50 mahasiswa pada bulan September 2020. Penelitian ini dilakukan secara daring menggunakan google form dimana mahasiswa mengisi kuesioner di tempat masing-masing.

A. Deskripsi Data Penelitian

Karakteristik sampel penelitian dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan angkatan di FK USU. Berikut ini merupakan tabel karakteristik sampel penelitian:

Tabel 4.1 Data distribusi sampel penelitian berdasarkan jenis kelamin dan angkatan.

Karakteristik Frekuensi Persentase

Jenis Kelamin

Perempuan 25 50.0

Laki-laki 25 50.0

Angkatan

2017 16 32.0

2018 17 34.0

2019 17 34.0

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa terdapat jumlah sampel yang sama antara perempuan dan laki-laki dengan jumlah masing-masing sebanyak 25 orang (50%) dengan jumlah mahasiswa angkatan 2017 sebanyak 16 orang (32%), angkatan 2018 sebanyak 17 orang (34%) dan angkatan 2019 sebanyak 17 orang (34%).

Tabel 4.2 Data distribusi sampel penelitian berdasarkan aktivitas fisik selama pandemi COVID-19.

Aktivitas Fisik Frekuensi Persentase

Ringan 7 14.0

Sedang 32 64.0

Berat 11 22.0

Total 50 100.0

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa aktivitas fisik sedang pada mahasiswa FK USU memiliki persentase terbesar yaitu 64% dengan frekuensi 32 orang. Mahasiswa dengan aktivitas fisik berat memiliki persentase 22% dengan frekuensi 11 orang dan aktivitas fisik ringan memiliki persentase 14% dengan frekuensi 7 orang.

Melalui tabel ini dapat dilihat bahwa aktivitas fisik tetap dapat dilaksanakan oleh mahasiswa FK USU meskipun adanya pandemi COVID-19. Hal ini menandakan bahwa aktivitas fisik dan olahraga selama pandemi COVID-19 tidak hanya bisa dilakukan di luar rumah namun juga dapat dilakukan didalam rumah dengan saran aktivitas fisik dilakukan selama 30 menit setiap hari guna meningkatkan kekebalan tubuh (Hita, et.al, 2020).

Tabel 4.3 Data distribusi sampel penelitian berdasarkan kualitas tidur.

Kualitas Tidur Frekuensi Persentase

Kualitas tidur baik 20 40.0

Kualitas tidur buruk 30 60.0

Total 50 100.0

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat 20 orang (40%) dengan kualitas tidur baik dan terdapat 30 orang (60%) dengan kualitas tidur buruk.

Perubahan pola tidur yang terus menerus karena adanya kebiasaan mengerjakan tugas akademik hingga larut malam dapat menyebabkan kualitas tidur yang buruk

34

pada mahasiswa. Faktor lain yang dapat menyebabkan perubahan pola tidur mahasiswa adalah penggunaan internet di malam hari dengan durasi lebih dari satu jam sebelum tidur yang juga menyebabkan kualitas tidur buruk. Stres emosional yang tinggi dan kurang dapat dikontrol, menyebabkan terjadinya peningkatan ketegangan dan kesulitan dalam memulai tidur yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kualitas tidur buruk (Yunaningsi & Raf, 2020). Kualitas tidur yang buruk selama pandemi COVID-19 berhubungan dengan stres dan ansietas terutama karena adanya limitasi interaksi sosial dan ketakutan terhadap penyebaran infeksi yang dapat menyebabkan terbentuknya tekanan mental dan fisik (Xiao et al., 2020).

B. Analisis Data

1. Uji Normalitas Data

Tabel 4.4 Uji normalitas aktivitas fisik selama pandemi covid-19 dengan kualitas tidur mahasiswa FK USU.

Kolmogorov-Smirnova Sig.

Aktivitas Fisik dan Kualitas Tidur

0,000

Uji normalitas data yang digunakan pada uji normalitas adalah uji Kolmogorov- Smirnov. Asymp. Sig. pada seluruh sampel sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan distribusi data aktivitas fisik dan kualitas tidur pada mahasiswa FK USU tidak normal. Data dengan distribusi tidak normal dianalisis dengan uji non parametrik chi square, namun karena adanya syarat chi square yang tidak terpenuhi pada hasil penelitian ini maka peneliti menggunakan uji Mann-Whitney (Dahlan, 2015).