HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN DISTRES PSIKOLOGIS TERKAIT PANDEMI COVID-19

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Oleh :

RIFDAH AYUNI TRINANDA NASUTION 170100241

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN DISTRES PSIKOLOGIS TERKAIT PANDEMI COVID-19

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :

RIFDAH AYUNI TRINANDA NASUTION 170100241

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Distres Psikologis Terkait Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nama Mahasiswa : Rifdah Ayuni Trinanda Nasution

Nomor Induk : 170100241

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Komisi Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Pembimbing

dr. Vita Camellia, M.Ked (KJ), Sp.KJ NIP. 197804042005012002

Ketua Penguji Anggota Penguji

dr. Yunilda Andriyani, M.KT, Sp.ParK Prof. Dr. dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes

NIP. 197906032003122001 NIP. 196906091999032001

Medan, Desember 2020

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K) NIP. 196605241992031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah, hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. Karya tulis ilmiah ini berjudul “Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Distres Psikologis Terkait Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan sarjana kedokteran program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian karya tulis ilmiah hasil penelitian ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk menjalani Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. dr. Vita Camellia, M.Ked (KJ), Sp.KJ selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, arahan, masukkan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

3. dr. Yunilda Andriyani, M.KT, Sp.ParK selaku ketua dosen penguji dan Prof. Dr. dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes selaku anggota dosen penguji yang telah memberikan pendapat, masukan, dan saran sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

4. dr. Erjan Fikri, M.Ked(Surg)., Sp.B, Sp.BA(K) selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, memotivasi, dan memerikan masukan selama menjalankan masa perkuliahan pre-klinik selama 7 semester.

5. Kedua orangtua dan kedua kakak kandung terkasih yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, bantuan, dan kehangatan untuk

penulis dalam menuntut ilmu, termasuk salah satunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Dokter-dokter dan tenaga medis lainnya yang telah membantu penulis dengan memberikan pengobatan dan pemulihan sehingga penulis tetap dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu.

7. Seluruh staf pengajar dan civitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian studi dan juga penulisan karya tulis ilmiah ini.

8. Teman-teman sejawat angkatan 2017, terutama sahabat terdekat penulis Shea, Galih, Dinda, Dirga, Subhika, Ahmad, Ariq, dan Ilman serta teman sejawat angkatan 2018 dan 2019, terutama Fauzan, Hakim, dan Dedy yang telah banyak membantu maupun memotivasi penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

9. Sahabat-sahabat penulis Syifa, Renaldy, Haidar, dan sahabat lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, bantuan, dan motivasi serta membantu membangun kembali kepercayaan diri penulis sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan pada waktunya.

10. Seluruh pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih belum sempurna baik dari segi materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini, Demikianlah kata pengantar ini penulis sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, 29 November 2020

Rifdah

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ... i

Kata Pengantar ... ii

Daftar Isi... iv

Daftar Gambar ... vii

Daftar Tabel ... vii

Daftar Singkatan... ix

Abstrak ... x

Abstract ... xi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 4

1.3 Hipotesis ... 5

1.4 Tujuan Penelitian ... 5

1.4.1 Tujuan Umum ... 5

1.4.2 Tujuan Khusus ... 5

1.5 Manfaat Penelitian ... 6

1.5.1 Bagi Peneliti ... 6

1.5.2 Bagi Masyarakat ... 6

1.5.3 Bagi Bidang Penelitian ... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Media Sosial ... 7

2.1.1 Definisi ... 7

2.1.2 Penggunaan Media Sosial ... 8

2.1.3 Jenis-Jenis ... 8

2.1.4 Data Penggunaan Media Sosial... 10

2.1.5 Dampak Positif ... 12

2.1.6 Dampak Negatif ... 13

2.2 Distres Psikologis ... 14

2.2.1 Definisi ... 14

2.2.2 Epidemiologi ... 16

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi ... 17

2.2.4 Mekanisme Distres Psikologis ... 20

2.2.5 Dampak Distres Psikologis... 22

2.3 Kecemasan ... 22

2.3.1 Definisi Kecemasan... 22

2.3.2 Etiologi Kecemasan... 23

2.3.3 Simtom-Simtom Kecemasan ... 27

2.4 Depresi ... 29

2.4.1 Definisi Depresi ... 29

2.4.2 Etiologi Depresi ... 30

2.4.3 Simtom-Simtom Depresi ... 39

2.5 Pandemi Covid-19 ... 42

2.5.1 Dampak Terhadap Kesehatan Mental ... 43

2.5.2 Media Sosial Selama Pandemi Covid-19 ... 45

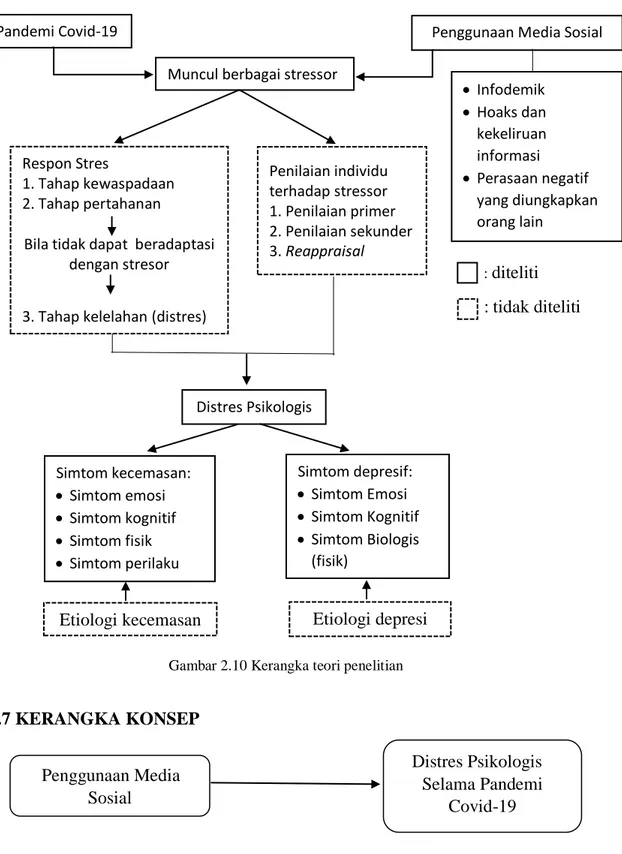

2.6 Kerangka Teori ... 47

2.7 Kerangka Konsep ... 47

BAB III METODE PENELITIAN ... 48

3.1 Jenis Penelitian ... 48

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 48

3.2.1 Lokasi Penelitian ... 48

3.2.2 Waktu Penelitian... 48

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian... 48

3.3.1 Populasi Penelitian ... 48

3.3.2 Samapel Penelitian ... 49

3.4 Metode Pengumpulan Data ... 51

3.4.1 Jenis Data Penelitian ... 51

3.4.2 Instrumen Penelitian ... 52

3.4.3 Pengumpulan Data ... 53

3.4.4 Definisi Operasional ... 54

3.4.5 Pengolahan Data ... 54

3.5 Alur Penelitian ... 55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN... 56

4.1 Hasil Penelitian ... 56

4.1.1Deskripsi Lokasi Penelitian ... 56

4.1.2Deskripsi Karakteristik Sampel... 56

4.2 Pembahasan ... 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 71

5.1 Kesimpulan ... 71

5.2 Saran ... 73

DAFTAR PUSTAKA ... 76

LAMPIRAN A. Daftar Riwayat Hidup ... 85

LAMPIRAN B. Halaman Pernyataan Orisinalitas ... 88

LAMPIRAN C. Surat Izin Penelitian ... 89

LAMPIRAN D. Lembar Persetujuan Komisi Etik ... 90

LAMPIRAN E. Lembar Penjelasan Kepada Calon Subjek Penelitian ... 91

LAMPIRAN F. Lembar Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent) .... 92

LAMPIRAN G. Lembar Data Pribadi Responden ... 93

LAMPIRAN H. Kuesioner The Kessler psychological Distress 10 items ... 95

LAMPIRAN I. Kuesioner Social Networking Time Use Scale (SONTUS) ... 97

LAMPIRAN J. Penilaian dan Interpretasi Skor SONTUS ... 99

LAMPIRAN K. Data Induk Responden ... 101

LAMPIRAN L. Output SPSS ... 111

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1 Penggunaan media sosial di dunia 10

2.2 Penggunaan media sosial di Indonesia 11

2.3 Penggunaan media sosial di Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin

11 2.4 Rata-rata waktu penggunaan media sosial dunia dan

perbandingannya dengan berbagai negara

12 2.5 Jenis media sosial yang digunakan pengguna media sosial di

Indonesia

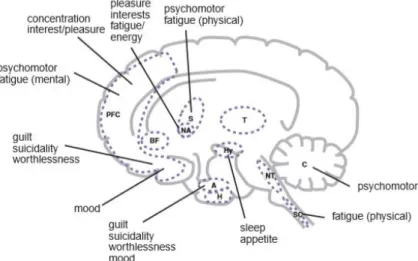

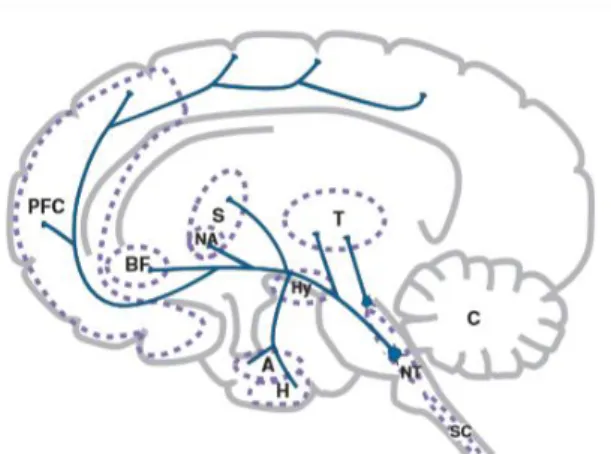

12 2.6 Simtom depresi dan sirkuit otak malfungsi yang terlibat 31

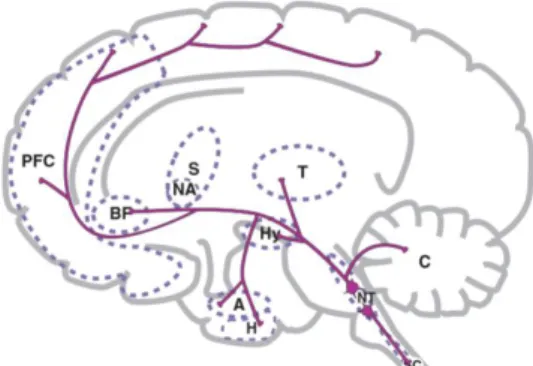

2.7 Proyeksi utama noradrenergik 32

2.8 Proyeksi utama serotonergik 33

2.9 Proyeksi utama dopaminergik 33

2.10 Kerangka teori penelitian 46

2.11 Kerangka konsep penelitian 47

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

3.1 Definisi Operasional Penelitian 54

4.1 Karakteristik Sampel 58

4.2 Frekuensi dan Analisis Hubungan Karakteristik Sampel dengan Distres Psikologis Terkait Pandemi Covid-19

60 4.3 Frekuensi dan Analisi Hubungan Karakteristik Sampel

dengan Penggunaan Media Sosial

61 4.4 Analisis Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial

dengan Distres Psikologis Terkait Pandemi Covid-19

62 4.5 Data hasil penelitian cross-sectional untuk perhitungan

rasio prevalens penggunaan media sosial dengan distres psikologis terkait pandemi Covid-19

62

DAFTAR SINGKATAN

ACTH : Adrenocorticotropic hormone APA : American Psychiatric Association BDNF : Brain Derived Neurotrophic Factor

CDC : Centers for Disease Control and Prevention CFR : Case Fatality Rate

CRF : Corticotropin Releasing Factor

DA : Dopamin

DSM-5 : Diagnostic and Statistical of Mental Disorder 5th Edition HPA : Hypothalamus-Pituitary-Adrenal

Kominfo : Kementrian Komunikasi dan Informatika

K10 : The Kessler Psychological Distress Scale 10 Items MAO : Monoamine Oxidase

NE : Norepinefrin atau noradrenalin NGF : Nerve Growth Factor

PFC : Prefrontal Cortex

SARS-CoV-2 : Severe acute respiratory syndrome coronavirus SONTUS : Social Networking Time Use Scale

WHO : World Health Organization 5-HT : Serotonin

ABSTRAK

Latar Belakang. Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan yang dihadapi banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia. Virus Covid-19 menyebabkan penyakit pernafasan bervariasi mulai dari derajat ringgan hingga berat dengan cara penularan human-to-human transmission.

Wabah Covid-19 tidak hanya memberi risiko kematian, tetapi juga berbagai masalah psikologis dan kesehatan mental pada masyarakat, seperti distres psikologis terdiri dari simtom ansietas dan depresi. Selama pandemi Covid-19 masyarakat sering terpapar dengan berbagai informasi dan berita terbaru terkait Covid-19 melalui media sosial. Infodemik besar-besaran, kekeliruan informasi, dan laporan yang salah mengenai Covid-19 melalui media sosial berisiko tinggi atas meningkatnya krisis kesehatan mental publik selama pandemi Covid-19. Tujuan. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan media sosial dengan distres psikologis terkait pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Metode. Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan desain cross-sectional.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Data diperoleh dengan kuesioner dalam bentuk google form yang diisi secara online, yaitu kuesioner SONTUS untuk menilai penggunaan media sosial dan kuesioner K-10 untuk menilai distres psikologis. Hasil.

Didapatkan 60,5% mahasiswa mengalami distres psikologis terkait pandemi Covid-19 dan didapatkan 69,5% menggunakan media sosisal secara berlebihan, berada pada tingkat rata-rata, tinggi, atau sangat tinggi menurut SONTUS. Analisis chi-square dan korelasi spearman-rank menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna (p=0,005) dan korelasi sangat lemah (r=0,226) antara penggunaan media sosial dengan distres psikologis terkait pandemi Covid-19.

Kesimpulan. Terdapat hubungan bermakna antara penggunaan media sosial dan distres psikologis terkait pandemi Covid-19.

Kata kunci : distres psikologis, media sosial, pandemi Covid-19, SONTUS, K-10

ABSTRACT

Background. Covid-19 pandemic has become world issue affecting most countries including Indonesia. Covid-19 virus causes respiratory illness ranging from mild to severe by spread via human-to-human transmission. Covid-19 doesn’t only have lethal effect but also psychological and mental health effects into public such as psychological distress, specifically symptoms of anxiety and depression. During Covid-19 pandemic, people incidentally exposed to information and news on social media. Massive infodemic on social media put public at high risk of mental health crisis during Covid-19 pandemic. Disinformation and fake report trigger irrational fear in netizen. There have been found hundreds of disinformation or hoaxes about Covid-19 on social media platforms spread within Indonesian. Goals. Generally, to assess the association between social media and psychological distress due to Covid-19 pandemic in college students at Medical Faculty, University of Sumatera Utara. Methods. This research uses analytic method with cross- sectional design. Samples are chosen by stratified random sampling technique. Data are primarily obtained by filling online valid-questionnaires (SONTUS for social media and K-10 for psychological distress) in google form. Results. The prevalence of psychological distress during Covid-19 pandemic in the sample is 60,5%. About 69,5% is classified as excessive social media users, regarded as average, high, and extremely high user of SNSs according to SONTUS. Chi- square and spearman-rank tests show a significant relation (p=0,005) and very weak correlation (r=0,226) between social media and psychological distress associated Covid-19-pandemic.

Conclusion. There is a significant relation between media social and psychological distress due to Covid-19 pandemic.

Keywords : psychological distress, social media, Covid-19 pandemic, SONTUS, K-10

1.1 LATAR BELAKANG

Wabah pneumonia terkait SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang teridentifikasi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019, telah menyebar dengan cepat ke berbagai kota lain di China dan negara-negara lainnya (Yang et al., 2020). Walaupun asalnya belum diketahui secara pasti, virus Covid-19 telah terbukti menyebabkan penyakit pernafasan yang bervariasi mulai dari derajat ringgan hingga berat serta menyebar melalui penularan individu ke individu lainnya (human-to-human transmission) (Onyeaka et al., 2020). Pandemi Covid-19 telah menjadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia, salah satunya Indonesia (Worldometer, 2020). Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan jumlah kematian terkait Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara dengan rasio kematian atau Case Fatality Rate (CFR) sebesar 6.9%

pada pertengahan Mei 2020 (Center for strategic and international studies, 2020;

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, 2020). Penyebaranan Covid-19 yang cepat serta tingginya laju kematian dapat mengeksaserbasi risiko masalah kesehatan mental dan memperparahan simtom-simtom psikiatri yang sudah dimiliki sebelumnya, yang lebih lanjut mengganggu fungsi dan kognisi individu sehari-hari (Yang et al., 2020).

Wabah Covid-19, yang dideklarasikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, menimbulkan ketakutan publik yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi psikologis yang negatif, mulai dari respons distres seperti kecemasan, depresi, dan penggunaan zat-zat terlarang, hingga perubahan perilaku seperti kesulitan tidur dan perilaku makan yang buruk akibat stres (Zhai dan Du, 2020). Epidemi Covid-19 tidak hanya memberikan risiko kematian, tetapi juga menyebabkan individu menjadi lebih rentan mengalami berbagai masalah psikologis dan kesehatan mental, baik pada masyarakat di China dan masyarakat di seluruh dunia (Xiao, 2020) serta dapat mengeksaserbasi gangguan kejiwaan

yang telah ada sebelumnya dan menyebabkan timbulnya gangguan yang berkaitan dengan stres (Horesh dan Brown, 2020).

Di China, telah dilaporkan munculnya berbagai masalah kesehatan mental selama terjadinya epidemi Covid-19, baik pada kalangan masyarakat umum berupa distres psikologis (Qiu et al, 2020), ansietas, depresi, atau kombinasi depresi dan ansietas (Gao et al, 2020), kalangan tenaga kesehatan yang memperlihatkan tanda-tanda distres psikologis (Chen et al., 2020), maupun kalangan mahasiswa berupa ansietas dengan derajat ringan hingga berat (Cao et al., 2020). Mahasiswa di negara lain, seperti di Kosovo, juga dilaporkan mengalami distres psikologis selama pandemi Covid-19 (Arenliu dan Bërxulli, 2020).

Ketika suatu epidemi yang berat terjadi, seperti misalnya pada saat wabah SARS dan MERS, individu menjadi rentan terhadap stres yang kronis dan distres psikologis (Huang dan Zhao, 2020). Masalah kesehatan mental tidak hanya dapat terjadi selama berlangsungnya epidemi, tetapi juga dapat menetap bahkan setelah epidemi berhasil dikendalikan, seperti pada epidemi SARS yang terjadi pada 2003, individu tidak memperlihatkan penurunan tingkat stres bahkan pada satu tahun setelahnya serta memperlihatkan tingkat distres psikologis yang mengkhawatirkan, diperlihatkan dengan tingkat simtom depresi, ansietas, dan pasca trauma yang tinggi (Lee et al., 2007).

Penelitian memperlihatkan bahwa selama pandemi Covid-19 masyarakat sering terpapar dengan berbagai informasi dan berita terbaru terkait Covid-19 melalui media sosial (Gao et al., 2020). Total pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah sekitar 160 juta penduduk, yaitu 59% dari total penduduk Indonesia, dengan rata-rata waktu penggunaan sebanyak 3 jam 26 menit perhari.

Hal ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-5 di dunia dalam hal negara dengan waktu penggunaan media sosial paling lama (We Are Social dan Hootsuite, 2020).

Terjadinya pandemi Covid-19 diikuti dengan adanya infodemik secara besar- besaran melalui media sosial dan media lainnya. Infodemik didefinisikan sebagai berlebihnya limpahan informasi, beberapa bersifat akurat dan beberapa lainnya

tidak, yang membuat seseorang kesulitan untuk menemukan sumber terpercaya dan panduan yang reliabel sewaktu membutuhkannya (WHO, 2020). Infodemik berisiko tinggi atas meningkatnya krisis kesehatan mental publik selama pandemi Covid-19 (Dong dan Bouey, 2020). Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah didapatkan ratusan konten hoaks atau disinformasi terkait Covid-19 yang beredar di masyarakat melalui berbagai website ataupun platform media sosial. Media sosial facebook dan twitter menempati posisi teratas sebagai media sosial dengan jumlah sebaran isu hoaks mengenai Covid-19 terbanyak, diikuti dengan instagram dan youtube (Kominfo, 2020). Di Indonesia, media sosial youtube, whatsapp, facebook, instagram, dan twitter merupakan platform yang paling sering diakses (Jayani, 2020). Kekeliruan informasi dan laporan yang salah mengenai Covid-19 telah membombardir media sosial dan memicu ketakutan yang tidak berdasar pada banyak pengguna internet (netizen) (Xinhua, 2020). Individu yang lebih banyak menghabiskan waktunya terfokus pada informasi mengenai Covid-19 dan berusia muda lebih berisiko mengalami simtom-simtom kecemasan serta depresi (Huang dan Zhao, 2020; Gao et al., 2020).

Beberapa penelitian memperlihatkan mahasiswa memiliki risiko dan tingkat distres psikologis yang lebih tinggi jika dibandingkan populasi lainnya dikarenakan sedang berada dalam tahap perkembangan atau transisi dari remaja menjadi dewasa muda (Curtis dalam Sugiarti et al., 2017; Stallman, 2010).

Banyak penelitian menunjukan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki prevalensi distres psikologis dan penyakit mental yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan populasi lainnya (Maser et al., 2019). Seseorang yang berada dalam kondisi distres tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-harinya secara normal, yang mana bila hal tersebut dialami oleh mahasiswa, dapat berdampak pada penurunan kemampuan dalam melakukan aktivitas terkait proses belajar ataupun bekerja ataupun penurunan prestasi akademi mahasiswa (Stallman, 2010; Dasman dan Yanis, 2017). Distres psikologis juga dapat berkembang menjadi suatu gangguan klinis bila berlangsung lama dan intens (Matthews dalam Geshica dan Musabiq, 2017).

Epidemi Covid-19 yang semakin menyebar luas, isolasi ketat, serta tertundanya perkuliahan di berbagai negara diperkirakan menjadi hal yang mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa (Cao et al., 2020). Perubahan metode pembelajaran secara langsung, yaitu tatap muka didalam dikelas, dengan metode pembelajaran jarak jauh (online) selama pandemi Covid-19 dapat menyebabkan kondisi stres akut akibat kurangnya waktu penyesuaian mahasiswa terhadap wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mahasiswa mengalami distres akibat dari ketidakjelasan dan gangguan secara tiba-tiba pada perkuliahan yang sedang dijalani. Permasalahan kesehatan mental seperti kecemasan muncul pada mahasiswa selama pandemi Covid-19 akibat terganggunya projek penelitian dan magang yang sedang dijalani sehingga menghambat perjalanan ataupun kelulusan studi serta perjalanan karir mahasiswa (Zhai dan Du, 2020). Berbagai stresor terkait Covid-19 seperti kekhawatiran ekonomi, penundaan akademik, rutinitas sehari-hari yang terpengaruh, serta dukungan sosial mempengaruhi tingkat kecemasan yang dialami mahasiswa selama pandemi Covid-19. Mahasiswa yang tinggal sendiri selama pandemi Covid-19 juga memungkinkan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi (Cao et al., 2020). Selain itu, terhentinya dan resesi ekonomi global diperkirakan dapat meningkatkan ketakutan serta kecemasan (Onyeaka et al., 2020).

Penelitian mengenai penggunaan media sosial dengan distres psikologis selama masa pandemi Covid-19 masih terbilang sedikit, baik pada kalangan populasi umum maupun pada kalangan mahasiswa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menilai hubungan penggunaan media sosial dengan distres psikologis terkait pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan memperhatikan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Apakah terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dengan distres psikologis pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara terkait pandemi Covid-19?

1.3 HIPOTESIS

Terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dengan distres psikologi pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara terkait pandemi Covid-19.

1.4 TUJUAN PENELITIAN 1.4.1 TUJUAN UMUM

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui hubungan penggunaan media sosial dengan distres psikologis pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU terkait pandemi Covid-19.

1.4.2 TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

a. Mengetahui karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, dan status tempat tinggal) Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU

b. Mengetahui status pendapatan keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU selama pandemi Covid-19

c. Mengetahui waktu yang dihabiskan Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU terfokus informasi mengenai Covid-19 perharinya

d. Mengetahui seberapa sering Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU mendapatkan atau terpapar informasi mengenai Covid-19 bersumber dari media sosial

e. Mengetahui jenis media sosial yang paling sering digunakan oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU

f. Mengetahui intensitas penggunaan media sosial pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU

g. Mengetahui tingkat distres psikologis terkait pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU

1.5 MANFAAT PENELITIAN 1.5.1 BAGI PENELITI

Sebagai sarana penerapan ilmu-ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan serta sebagai sarana pembelajaran dalam melakukan penelitian ilmiah secara mandiri.

1.5.2 BAGI MASYARAKAT

Menambah pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai dampak dari penggunaan media sosial, terkhusus selama pandemi Covid-19 yang dapat mempengaruhi mental seseorang, sehingga masyarakat dapat mengantisipasinya lebih awal.

1.5.3 BAGI BIDANG PENELITIAN

1. Memberikan informasi tambahan mengenai distres psikologis selama terjadinya pandemi Covid-19 dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial

2. Sebagai sumber acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian serta perkembangan ilmu-ilmu terkait selanjutnya

2.1.1 DEFINISI

Media sosial adalah teknologi berbasis komputer atau internet yang memfasilitasi individu dalam berbagi pendapat atau ide, pikiran, dan informasi melalui pembangunan jaringan dan komunitas virtual. Media sosial menampilkan konten yang dibuat dan dibagikan oleh penggunanya, baik berupa informasi pribadi, dokumen, foto, maupun video serta memungkinkan individu menemukan orang yang memiliki minat yang sama dan membagikan perasaan, wawasan, dan emosinya (Dollarhide, 2019). Menurut Taprial dan Kanwar dalam (Rahadi, 2017), media sosial adalah media yang digunakan seseorang agar menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain.

Dalam bukunya, Nasrullah (2015) menyimpulkan bahwa media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna mereprentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi, dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial adalah teknologi siaran berbasis web yang tidak hanya memungkinkan individu berlaku sebagai penikmat atau konsumen konten, tetapi juga sebagai pembuat (publisher).

Dengan teknologi ini, individu saling terhubung dan pengunggahan konten terjadi dengan lebih cepat dan mudah (Scott dan Jacka, 2011). Menurut Howard dan Parks dalam (Rahadi, 2017) media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian: insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media; isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital; yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital berupa individu, organisasi, dan industri.

2.1.2 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal (Lometti, Reeves, dan Bybee dalam Rahmani, 2016; Romli, 2016), yaitu:

a. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan intensitas, frekuensi, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs.

b. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik.

c. Hubungan media dengan individu, dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial.

Menurut Ardianto (2004), tingkat penggunaan suatu media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi penggunaan media tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menilai intensitas penggunaan media sosial individu berdasarkan frekuensi dan durasi penggunaan.

2.1.3 JENIS-JENIS

Menurut Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein dalam (Mulyati et al., 2014) terdapat 6 jenis media sosial, yaitu:

1. Proyek kolaborasi website (Collaborative projects)

Suatu media sosial yang penggunanya, yaitu masyarakat secara global, diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, ataupun membuang konten- konten yang termuat di website tersebut. Contoh: wikipedia.

2. Blog dan microblog

Penggunanya mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog tersebut, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal. Menurut Rohmadi, A. (2016) blog merupakan media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk menulis konten, layaknya sebuah diary. Artikel didalamnya adalah milik pengguna sendiri dan topik serta pengelolaan tampilan blog merupakan wewenang penggunanya. Contohnya adalah blogspot, wordpress, tumblr. Sedangkan microblog adalah bentuk blog

yang memungkinkan pengguna menuliskan teks pembaruan singkat, biasanya kurang dari 200 karakter. Contoh microblog adalah twitter.

3. Konten atau isi (Content communities)

Penggunanya saling membagikan konten-konten multimedia seperti e- book, video, foto, gambar, dan lain-lain. Contoh: youtube, instagram.

4. Situs jejaring sosial (Social Networking Sites)

Penggunanya memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat profil atau informasi yang bersifat pribadi, kelompok, atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain. Menurut Rohmadi, A. (2016) situs jejaring sosial adalah media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dengan saling menambahkan teman, memberikan komentar, bertanya, maupun berdiskusi. Contoh:

facebook, google+. Ada juga situs jejaring sosial dengan pengguna khusus contoh linkedin.com (jejaring sosial untuk para pencari kerja), goodreads.com (jejaring sosial untuk para pencari kerja), foursquare (jejaring soail untuk berbagi lokasi), BBM, whatsApp, dan telegram (jejaring sosial untuk chat).

5. Virtual game world

Penggunanya melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata. Contoh: online game.

6. Virtual social world

Aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. Aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan. Contoh: second life.

Rohmadi, A. (2016) membagi jenis media sosial menjadi 7 jenis yaitu forum, blog, microblog, social networking, social bookmarking, social photo dan video sharing, dan wiki. Forum adalah media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi info sesuai dengan subtopik yang disediakan forum dan pengguna yang lain bisa memberikan komentar terhadap info tersebut, misalnya kaskus, ads id, dan indowebster atau dapat juga berupa grup via email yang disebut dengan

milis, misalnya groups.yahoo.com dan groups.google.com. Social bookmarking merupakan media sosial dengan interaksi berupa voting, menandai artikel yang disukai, atau memberikan komentar terhadap artikel yang ada, contohnya adalah digg, reddit, delicious, dan stumbleupon.

2.1.4 DATA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh We are social and Hootsuite (2020), pengguna media sosial di dunia mengalami peningkatan sebesar 9,2% dari tahun sebelumnya, yaitu bertambah sekitar 321 juta penduduk. Total pengguna media sosial di dunia adalah sebanyak 3,8 triliun penduduk, yaitu 49% dari total populasi dunia dengan prevalensi pria sebanyak 55% dan wanita sebanyak 45%.

Gambar 2.1 Penggunaan media sosial di dunia (We are social and Hootsuite, 2020)

Indonesia menempati posisi tiga teratas dalam hal pertambahan jumlah pengguna media sosial di tahun 2020. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia berada diatas rata-rata jumlah pengguna media sosial di dunia yaitu 59% dari total populasi penduduk Indonesia atau setara dengan 160 juta orang. Pengguna media sosial di Indonesia tertinggi pada kelompok usia 25-34 tahun dan diikuti kelompok usia 18-24 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, perbandingan prevalensi pengguna media sosial di Indonesia sama dengan prevalensi pengguna media sosial di dunia, yaitu 55% laki-laki dan 45% perempuan,

Gambar 2.2 Penggunaan media sosial di Indonesia (We are social and Hootsuite, 2020)

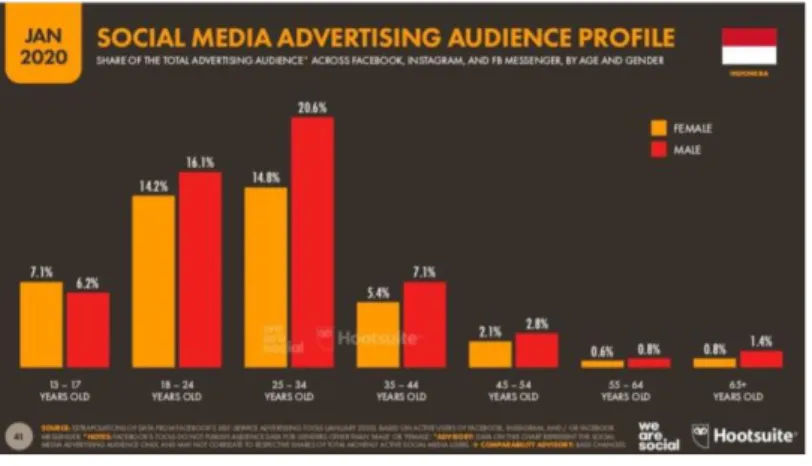

Gambar 2.3 Penggunaan media sosial di Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin (We are social and Hootsuite, 2020)

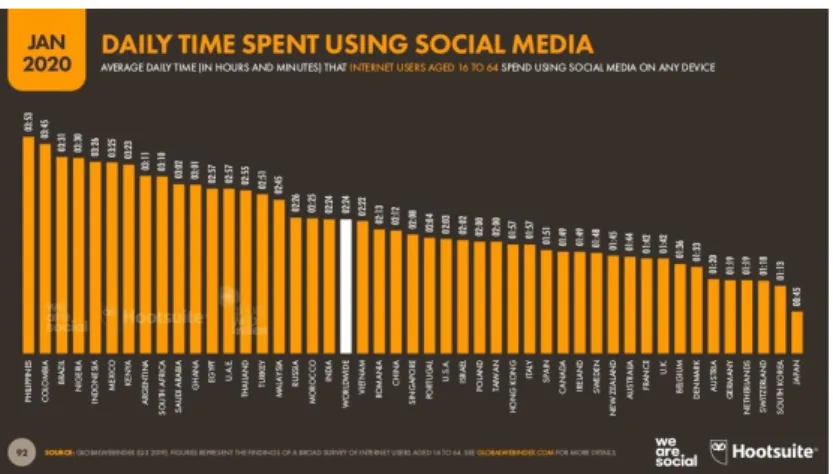

Survei yang dilakukan pada pengguna internet di dunia dengan rentang usia 16-64 tahun menunjukan bahwa rata-rata waktu penggunaan media sosial penduduk dunia adalah 2 jam 24 menit perharinya. Penggunaan media sosial di Indonesia berada di atas rata-rata penggunaan media sosial di dunia, yaitu 3 jam 26 menit perharinya, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-5 di dunia.

Gambar 2.4 Rata-rata waktu penggunaan media sosial dunia dan perbandingannya dengan berbagai negara

(We are social and Hootsuite, 2020)

Jenis atau platform media sosial yang paling sering digunakan oleh pengguna media sosial di Indonesia ialah youtube sebanyak 88%, diikuti dengan media sosial whatsApp (84%), facebook (82%), instagram (79%), twitter (56%), dan line (50%). Hal ini sedikit berbeda dengan data pada penduduk dunia secara keseluruhan yang menunjukan facebook sebagai jenis media sosial yang paling sering digunakan, diikuti dengan youtube, whatsapp, we chat, dan instagram secara berurutan.

Gambar 2.5 Jenis media sosial yang digunakan pengguna media sosial di Indonesia (We are social and Hootsuite, 2020)

2.1.5 DAMPAK POSITIF

Media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif kepada penggunanya tergantung pada kebijakan pengguna tersebut dalam

menggunakannya. Beberapa dampak positif yang dapat diperoleh dari media sosial (Rohmadi, 2016):

1. Memperoleh informasi

Banyak informasi diperoleh oleh individu bersumber dari media sosial, misalnya informasi mengenai beasiswa, lowongan kerja, agama, politik, motivasi, maupun informasi mengenai hal-hal yang sedang tren dan dibicarakan banyak orang. Media sosial juga memungkinkan individu memperoleh informasi khusus dari pakarnya.

2. Menjalin silaturahmi

Media sosial memungkinkan individu terhubung dan berinteraksi baik dengan orang yang sudah dikenalnya di dunia nyata maupun dengan orang yang baru dikenalnya secara online.

3. Membentuk komunitas

Media sosial memungkinkan individu yang memiliki minat atau hobi yang sama bertemu dan membentuk suatu komunitas.

4. Branding

Media sosial dapat dimanfaatkan oleh perusahaan maupun personal untuk melakukan branding, yaitu mengomunikasikan keberadaan dirinya, menawarkan apa yang ingin ditawarkan sehingga dikenal, memiliki nilai sendiri di benak konsumen, dan menjadi pilihan bagi khalayak umum.

5. Memudahkan individu dalam mempromosikan produk dan jasa yang dimiliki 6. Kegiatan sosial

Media sosial memudahkan dan memungkinkan informasi mengenai penggalanan bantuan dapat dilihat lebih banyak orang.

2.1.6 DAMPAK NEGATIF

Adapun dampak negatif yang mungkin dari media sosial (Rohmadi, 2016):

1. Adanya akun palsu

Seseorang dapat dengan mudah membuat suatu akun di media sosial dan dapat membuat suatu akun palsu untuk melakukan tindak penipuan, penculikan, ataupun tindak kejahatan lainnya.

2. Perilaku negatif

Media sosial juga memungkinkan individu dengan sangat mudahnya membagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Beberapa orang juga menggunakan media sosial untuk tindak penipuan, modus penculikan, atau mengunggah foto yang tidak sopan.

3. Menyebar virus

Seseorang dapat membuat virus berupa tautan gambar atau video porno maupun tautan lain yang mencurigakan yang kemudian disebar di media sosial dengan tujuan untuk mendapatkan data personal korban.

4. Penularan emosi negatif

Kondisi emosional dapat ditransfer ke orang lain melalui emotional contagion (penularan emosi) sehingga menyebabkan individu mengalami emosi yang sama tanpa disadari. Penularan emosi dapat terjadi tanpa perlu harus adanya interaksi secara langsung antar individu dengan individu lain, cukup hanya dengan mengetahui emosi yang diungkapkan oleh orang lain, misalnya yang diungkapkan orang lain di media sosial, sudah cukup untuk bisa membuat seseorang merasakan hal yang sama dengan orang lain tersebut.

Seperti misalnya melihat kebahagiaan orang lain dalam berjejaring di media sosial dapat membuat seseorang merasa depresi, merasa “sendiri”, sebagai efek perbandingan sosial yang terjadi, yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain (Kramera et al., 2014).

5. Kecemasan dan depresi

Beberapa penelitian telah melaporkan hubungan antara penggunaan media sosial dengan risiko tinggi kecemasan dan depresi (Gao et al., 2020).

2.2 DISTRES PSIKOLOGIS 2.2.1 DEFINISI

Menurut Lazarus dan Folkman dalam (Sugiarti et al., 2017), distres psikologis didefinisikan sebagai hubungan tertentu individu dengan tuntutan lingkungan yang dinilai melebihi kemampuan serta membahayakan kesejahteraan individu

tersebut. Menurut Mabitsela, distres psikologis yaitu suatu penyimpangan dari keadaan normal atau sehat yang diakibatkankan oleh pola coping yang maladaptif.

Distres ini ditandai dengan atribut-atribut berikut: perasaan tidak mampu untuk mengatasi secara efektif, perubahan emosi, ketidaknyamanan, ketidaknyamanan komunikasi dan berakibat bahaya sementara atau permanen bagi individu (Azzahra, 2016).

Distres psikologis merupakan suatu keadaan subjektif tidak menyenangkan yang terdiri dari dua bentuk utama yaitu depresi dan kecemasan. Baik depresi maupun ansietas masing-masing terdiri dari dua bentuk yaitu mood dan malaise.

Mood diartikan sebagai perasaan seperti misal kesedihan pada depresi dan khawatir pada kecemasan, dan malaise merujuk pada suatu keadaan tubuh, misalnya ketidakberdayaan dan distraksi pada depresi, gelisah dan keterlibatan otonom seperti sakit kepala, sakit perut, pusing pada ansietas (Mirowsky dan Ross, 2003). Sesuai dengan pendapat sebelumnya, distres psikologis diartikan sebagai keadaan emosional tidak menyenangkan atau menderita yang dikarakteristikan dengan simtom-simtom depresi dan ansietas yang terkadang diikuti dengan gejala-gejala somatik (Luo, 2014). Distres muncul dengan berbagai simtom psikologis maupun simtom fisik seperti gangguan kognitif, gangguan makan dan tidur, serta ketidakseimbangan emosional (Dasman dan Yanis, 2017).

Penjelasan secara epidemiologi mengenai distres psikologis berasal dari dua model, yaitu model stres-distres dan model peran-identitas (role-identity).

Menurut model stres-distres, peristiwa dan kondisi kehidupan yang penuh tekanan (stressful) membahayakan kesehatan fisik dan mental, dan ketidaksanggupan untuk mengatasinya secara efektif akan mengakibatkan dampak kesehatan yang negatif. Sedangkan, model role-identity menyatakan bahwa kurangnya peran sosial yang dihargai membuat individu kehilangan identitas sosial sehingga menempatkan individu lebih berisiko distres psikologis (Luo, 2014). Menurut Matthews dalam (Geshica dan Musabiq, 2017), distres psikologis juga dapat berkembang menjadi suatu gangguan klinis bila berlangsung lama dan intens.

2.2.2 EPIDEMIOLOGI

Distres psikologis umum dijumpai di seluruh dunia. Terdapat lebih dari 542 juta individu hidup dengan simtom-simtom depresi ataupun ansietas, yang memperlihatkan peningkatan lebih dari 18% sejak 2005 hingga 2015.

Diproyeksikan bahwa 1 dari 4 individu di dunia akan mengalami simtom depresif di beberapa titik dalam kehidupannya (Islam, 2019). Berdasarkan hasil National Health Interview Survey (NHIS) yang dilakukan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Negara US pada tahun 2018, persentase individu berusia 18 tahun dan keatas yang mengalami distres psikologis serius dalam 30 hari terakhir sebanyak 3.9% dari populasi. Persentase ini lebih tinggi dari survei yang dilakukan pada tahun sebelumnya yang berkisar pada 3.4%. Persentase mengalami distres psikologis lebih banyak dijumpai pada kelompok usia 45-64 tahun, diikuti oleh kelompok usia 18 tahun keatas. Berdasarkan data tersebut juga, wanita lebih mungkin mengalami distres psikologi serius daripada laki-laki, pada kelompok usia berapapun (CDC, 2018).

Penelitian distres psikologis pada mahasiswa di Australia menunjukan bahwa 83.9% mahasiswa memiliki distres psikologis, dengan 64.7% diantaranya termasuk dalam kategori berkemungkinan memiliki penyakit mental ringan- sedang dan 19,2% diantaranya berkemungkinan memiliki penyakit mental serius.

Prevalensi yang tinggi pada pada mahasiswa membuktikan bahwa mahasiswa merupakan populasi yang berisiko terhadap masalah-masalah kesehatan mental.

Mahasiswa dilaporkan memiliki tingkat distres yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum (Stallman, 2010). Mahasiswa saat ini memiliki risiko distres psikologis yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa 15-20 tahun lalu (Sharkin dalam Sugiarti et al, 2017).

Tingkat distres psikologis dengan tingkat tinggi hingga sangat tinggi telah dilaporkan terjadi pada Mahasiswa Kedokteran di banyak negara seperti Thailand, Spanyol, Malaysia, Pakistan, US dan Kanada, Dubai, Saudia Arabia, dan negara lainnya (Fawzy dan Hamed, 2017). Beberapa penelitian distres psikologis yang dilakukan pada mahasiswa di Indonesia menunjukan bahwa tingkat distres psikologis mahasiswa di Indonesia secara umum rendah (Dewayani et al., 2011;

Azzahra, 2017). Walaupun secara keseluruhan tergolong rendah, tetapi terdapat beberapa responden yang memiliki distres psikologis yang tinggi dan mengalami sedikit gangguan kesehatan mental (Dewayani et al., 2011). Begitu juga pada penelitian yang dilakukan Azzahra (2017), bahwa 48% respondennya tergolong ke dalam distres psikologis tinggi.

Banyak literatur menunjukan bahwa prevalensi distres psikologis pada mahasiswa kedokteran relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan mahasiswa lainnya, termasuk didalamnya ialah distres, ansietas, dan depresi (Dasman dan Yanis, 2017; Maser et al., 2019) Terdapat banyak literatur yang menunjukan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki jumlah distres psikologis dan penyakit mental yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan populasi umum (Maser et al., 2019). Belajar pada tingkat universitas, terutama pada program studi kedokteran, dapat menjadi stresor besar bagi mahasiswanya (Dasman dan Yanis, 2017).

2.2.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Menurut Matthews (2007), terdapat dua faktor yang mempengaruhi distres psikologis yaitu pengaruh situasional dari lingkungan seperti peristiwa kehidupan dan pengaruh intrapersonal seperti ciri kepribadian, Peristiwa yang menakutkan atau merusak kesejahterasaan manusia sering memicu distres. Faktor lingkungan yang memicu distres termasuk diantaranya ialah peristiwa traumatik, faktor fisik seperti suara bising, faktor sosial seperti kritikan orang lain, dan penyakit kesehatan. Tetapi, terdapat pengaruh mekanisme sosial, kognitif, dan fisiologis yang mengaitkan eksternal stresor dengan respon stres.

1. Faktor intrapersonal

Faktor intrapersonal seperti ciri kepribadian berhubungan dengan kecenderungan emosi seseorang. Studi memperlihatkan bahwa ciri kepribadian neurotisme berkaitan dengan ambang batas yang lebih rendah untuk suatu bangkitan emosional. Selain itu, neurotisme berkaitan dengan afek negatif, dimana neurotisme memprediksi suasana hati negatif seperti depresi dan kecemasan dengan intensitas yang bervariasi. Sedangkan, ciri kepribadian

ekstraversion terutama berkaitan dengan kebahagiaan dan afek positif serta berkorelasi negatif dengan distres pada batas-batas tertentu.

Neurotisisme juga rentan terhadap kekhawatiran dan gangguan kognisi.

Individu neurotik umumnya rentan terhadap distres, berkemungkinan bereaksi terhadap peristiwa eksternal dengan intensitas distres yang meningkat, serta individu dengan neurotik dapat berperilaku dengan cara yang malah mendatangkan lebih banyak peristiwa yang membuat distres. Meskipun individu neurotik lebih rentan terhadap distres, tetapi sejauh mana individu neurotik mengalami distres yang lebih besar dibandingkan individu yang tidak neurotik pada situasi tertentu bervariasi tergantung pada faktor-faktor situasionalnya, karena respons distres tergantung pada interaksi individu dengan faktor situasionalnya.

Individu neurotik juga memperlihatkan frekuensi yang lebih tinggi mengalami suatu peristiwa kehidupan dan frekuensi konflik interpersonal yang lebih tinggi, hal ini mungkin memperlihatkan kesulitan berprilaku dalam beradaptasi dengan ringtangan atau keadaan kehidupan. Neurotisime juga meningkat pada pasien yang menderita gangguaan emosi Suatu studi juga mengemukakan bahwa neurotisme merupakan faktor predisposisi untuk gangguan klinis, jadi keduanya saling berhubungan timbal balik.

2. Faktor situasional a. Pengaruh fisiologi

Berdasarkan berbagai hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh beberapa bagian otak terhadap respon distres yang ditampilkan oleh individu.

Seperti misalnya studi pencitraan otak memperlihatkan distres berkorelasi dengan aktivasi berbagai area korteks dan subkorteks. Beberapa studi psikofisiologis juga menghubungkan keadaan cemas dengan reaksi fight-or- flight dan membangkitkan sistem saraf simpatis.

b. Pengaruh kognitif

Model kognitif stres didukung oleh studi eksperimental yang menunjukan bahwa baik dampak psikologis maupun fisiologis terhadap stresor diperantarai atau ditentukan juga oleh keyakinan dan harapan individu. Secara umum,

distres cenderung muncul ketika individu menilai dirinya sendiri gagal dalam mengatasi secara adekuat dan kurang memiliki kontrol dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting.

c. Pengaruh sosial

Faktor sosial merupakan faktor pontensial dalam memunculkan distres dengan adanya gangguan atau hambatan dalam hubungan sosial yang dimiliki individu, misalnya seperti kehilangan seseorang karena kematian, perselisihan perkawinan ataua keluarga, pengangguran.. Dan sebaliknya, ketersediaan dukungan sosial berguna dalam meringkan respons stres atau mengurangi distres yang dialami.

Selain itu, menurut Mirowsky dan Ross (2003), terdapat beberapa faktor lain berupa pola sosial dasar yang mempengaruhi distres, yaitu jenis kelamin, status pernikahan, status sosial ekonomi, dan peristiwa hidup yang tidak diingkan.

Berdasarkan jenis kelamin, perempuan dijumpai lebih mudah mengalami distres psikologis dibandingkan laki-laki karena berbagai hal. Selain itu, individu yang sudah menikah cenderung lebih tahan atau lebih memiliki resiliensi dibandingkan yang belum. Terkait status sosial ekonomi, semakin tinggi tingkat sosial ekonomi yang dimiliki individu, baik pendidikan, pekerjaan, ataupun pendapatan, maka semakin rendah tingkat distres yang dimiliki.

Dan terakhir yaitu faktor peristiwa hidup yang tidak dinginkan. Dahulu dipercaya bahwa semua perubahan besar, baik yang bersifat buruk ataupun baik, membuat distres, bahkan peristiwa perubahan yang diinginkan sekalipun. Tetapi bukti sekarang menunjukan bahwa hanya perubahan yang tidak diinginkanlah yang membuat distres atau meresahkan. Hal ini dapat dijelaskan karena peristiwa yang tidak diinginkan membawa individu kepada perubahan situasi dengan sumber daya yang lebih sedikit, seperti misalnya kehilangan pendapatan, kekayaan, keamanan ekonomi, waktu, otonomi, pekerjaan yang memuaskan, dukungan sosial, afeksi, keluarga dan keamaan anggotanya, fungsi fisik, kesehatan, dan sumber lainnya yang memelihara kesejahteraan emosinal. Karena yang terjadi bukanlah yang diinginkan, kehilangan ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakberdayaan yang menekan, serta dapat menempatkan individu pada

situasi yang lebih buruk sehingga lebih banyak lagi alasan bagi individu untuk khawatir dan lebih sedikit harapan. Dan hal ini dapat membuat semakin banyak pula tambahan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan timbul (Mirowsky dan Ross, 2003).

2.2.4 MEKANISME DISTRES PSIKOLOGIS

Meskipun berbeda dari stres, distres psikologis ini sama-sama didahului oleh adanya stresor, seperti adanya permintaan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi (Azzahra, 2016). Stres merupakan respon tubuh yang tidak spesifik dan secara otomatis terhadap suatu tekanan, ancaman, atau stresor sebagai upaya mekanisme adaptasi. Respon tubuh ini dikenal dengan istilah fight-or-flight response, yaitu respon melawan (fight/struggle) atau respon menghindari (flight) sesuatu yang dianggap mengancam tersebut. Respon melawan atau lari menghindar merupakan mekanisme awal yang dilakukan oleh individu secara psikis dan bahkan tanpa melibatkan proses analisis kognisi yang rumit (Dasman dan Yanis, 2017;

Hardisman, 2014).

Respon stres diawali dengan tahap kewaspadaan (alarm stage), yaitu individu menyadari atau merasa adanya ancaman atau tekanan psikologis. Kemudian bila stresor tersebut menetap, maka berlanjut pada tahap perlawanan (resistance stage) meliputi pertahanan dan adaptasi. Pada tahap ini, dengan cepat terjadi proses adaptasi yang melibatkan adaptasi psikis dan fisiologis sistem saraf otonom simpatis dengan mekanisme keseimbangan autoregulasi homeostatik. Bila individu tidak dapat melakukan proses adaptasi atau penyesuaian dengan stresor tersebut, maka individu akan masuk pada tahap selanjutnya yaitu tahap dekompensasi atau kelelahan (exhaustion stage), sehingga terjadi gangguan penyesuaian atau beradaptasi yang disebut sebagai kondisi distres. Distres dapat menyebabkan timbulnya berbagai simtom psikologis maupun simtom fisik sehingga seseorang tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara optimal secara psikis dan fisik seperti misalnya gangguan kognitif, gangguan tidur, gangguan pola makan, serta ketidakseimbangan emosional (Dasman dan Yanis, 2017; Hardisman, 2014).

Selain itu, distres psikologis juga merupakan hasil dari penilaian dan interpretasi individu terhadap stresor dan keadaan individu tersebut atau sumber daya psikologis, sosial, dan material yang tersedia baginya (Glanz et al., 2015;

Sugiarti et al., 2017). Menurut Transactional Model of Stress and Coping yang dikemukan oleh Richard Lazarus dan Susan Folkman, terdapat tiga tahap penilaian yang berkontribusi pada distres psikologis, yaitu penilaian primer (primary appraisal), penilaian sekunder (secondary appraisal), dan reappraisal (Glanz et al., 2015; Geshica dan Musabiq, 2017).

Penilaian primer merupakan penilaian awal individu mengenai pengaruh atau signifikansi suatu peristiwa atau stresor terhadap kesejahteraan individu. Dua dasar penilaian ini adalah persepsi terhadap kerentanan atau penilaian terhadap risiko pribadi individu dan keparahan ancaman. Bila individu mempersepsikannya dirinya berisiko tinggi atau atau mempersepsikan stresor sebagai suatu yang mengancam dan membahayakan kesejahteraan psikologisnya, maka hal ini dapat lebih mungkin menyebabkan distres psikologis secara signifikan. Penilaian primer juga dapat bertindak untuk meminimalisir signifikansi suatu ancaman, terutama ketika ancaman tersebut ambigu atau tidak pasti. Namun peneltian lain menunjukan bahwa meminimalisir penilaian dapat mengurangi motivasi individu untuk melakukan perilaku-perilaku kesehatan yang bersifat preventif (Glanz et al., 2015; Geshica dan Musabiq, 2017).

Penilaian sekunder merupakan penilaian terhadap kemampuan pengendalian stresor dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki individu serta pilihan-pilihan mekanisme coping dalam mengatasi suatu stresor. Individu lebih mungkin mengalami distres psikologis bila menilai dirinya tidak mampu mengatasi stresor.

Reappraisal adalah proses penilaian kembali setelah individu memperoleh informasi baru dari lingkungannya. Proses penilaian ini dapat membuat penilaian individu terhadap stresor dapat sama dengan penilaian sebelumnya atau dapat pula berbeda (Glanz et al., 2015; Geshica dan Musabiq, 2017).

2.2.5 DAMPAK

Simtom kecemasan dan depresi pada distres psikologis dapat mengganggu aktivitas kehidupan yang biasa dilakukan sehari-hari, serta dapat mengakibatkan pandangan negatif terhadap lingkungan, diri sendiri, dan orang lain (Ayana et al., 2019). Menurut Lazarus dan Folkman, distres psikologis berdampak negatif pada aspek fisik, emosional, dan kognitif. Menurut Matthews, distres psikologis dapat menyebabkan turunnya performa individu, menimbulk an bias kognitif seperti gangguan dalam memusatkan perhatian, pengambilan keputusan, dan kesalahan dalam melakukan penilaian. Distres psikologis juga dapat berkembang menjadi gangguan klinis bila berlangsung lama dan intens (Geschica dan Musabiq, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Stallman (2010) menunjukan bahwa distres psikologis berhubungan dengan penurunan kemampuan terkait aktivitas belajar dan bekerja serta pencapaian akademik yang lebih rendah. Distres psikologis yang dialami mahasiswa tidak sedikit yang berdampak pada kesehatan fisik maupun masalah kesehatan mental dan bahkan kematian (Azzahra, 2017). Distres yang ekstrim dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dalam kesehatan mental negatif yang berkemungkinan dapat mempengaruhi fungsi dan produktivitas individu dalam bekerja (Cardozo et al. dalam Azzahra, 2017).

2.3 KECEMASAN

2.3.1 DEFINISI KECEMASAN

Kecemasan merupakan sinyal peringatan atas suatu bahaya yang akan datang dan memungkinkan individu untuk mengambil tindakan menghadapi ancaman.

Kecemasan dikarakteristikan paling sering sebagai suatu perasaan takut yang tidak menyenangkan, tersebar, dan samar-samar yang sering disertai dengan gejala-gejala otonom. Berbeda dengan ketakutan, kecemasan merupakan respon terhadap ancaman yang tidak diketahui, internal, samar-samar, dan konfliktual (Sadock et al., 2015).

Kecemasan timbul akibat adanya respon terhadap kondisi stres atau konflik.

Hal ini biasa terjadi ketika seseorang mengalami perubahan situasi dalam

hidupnya dan dituntut untuk mampu beradaptasi. Kecemasan akrab sekali dengan kehidupan manusia yang melukiskan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan dan rasa tidak tentram yang biasanya dihubungkan dengan ancaman bahaya baik dari dalam maupun dari luar individu (Maramis, W.F., 2009).

Ansietas merupakan keadaan emosi kegelisahan atau distres secara umum yang berkaitan dengan kekhawatiran atau ketakutan mengenai ketidakpastian masa depan, dapat berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan, keluarga, perubahan iklim, keadaan negara ataupun dunia dengan ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan kekhawatiran suatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan dapat menjadi suatu respon adaptif pada berbagai keadaan atau dapat menjadi abnormal bila kecemasan yang dirasakan berlebihan pada situasi tertentu ataupun mengganggu kemampuan individu dalam menjalankan fungsinya (Nevid, 2016). Kecemasan adalah tanggapan dari sebuah ancaman yang nyata ataupun khayal. Individu mengalami kecemasan karena adanya ketidakpastian dimasa mendatang. Individu juga mengalami kecemasan ketika berpikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi (Lubis, 2009). Sesuai dengan pendapat sebelumnya, kecemasan adalah suatu ketegangan, rasa tidak aman, kekhawatiran, yang timbul karena dirasakan akan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan (Maramis dalam Kustiani, 2018). Menurut Sundari dalam (Syarkawi, 2019), kecemasan dapat dipahami juga sebagai suatu keadaan yang menggoncangkan karena adanya ancaman terhadap kesehatan.

2.3.2 ETIOLOGI KECEMASAN

Adapun etiologi-etiologi pada kecemasan ialah (Sadock et al., 2015):

2.3.2.1 Teori Psikologis 1. Teori Psikoanalitik

Freud mendefinisikan kecemasan sebagai suatu sinyal adanya bahaya di bawah alam sadar atau yang tidak disadari individu. Kecemasan dipandang sebagai hasil dari konflik psikis antara keinginan yang tidak disadari yang bersifat seksual dan agresif dengan ancaman yang sesuai dengan superego atau kenyataan eksternal. Sebagai tanggapan dari sinyal tersebut, ego memobilisasi mekanisme

pertahanan untuk mencegah pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang tidak dapat diterima muncul ke kesadaran.

2. Teori Perilaku

Kecemasan merupakan respon terhadap adanya stimulus spesifik yang berasal dari lingkungan individu. Dalam model pembelajaran sosial, individu mungkin memiliki respon kecemasan karena meniru kecemasan yang ada pada lingkungannya. Teori kognitif menjelaskan bahwa kecemasan sebagai kecenderungan melebih-lebihkan potensi bahaya. Pasien dengan gangguan kecemasan cenderung membayangkan skenario terburuk dan menghindari situasi- situasi yang dianggap bahaya (Bhatt, 2019).

3. Teori Eksistensial

Teori eksistensial kecemasan memberikan model untuk kecemasan menyeluruh, dimana tidak ada stimulus spesifik yang dapat diidentifikasikan untuk perasaan cemas. Inti dari teori eksistensial adalah bahwa individu mengalami perasaan tinggal di alam semesta yang tak bertujuan. Kecemasan merupakan respon individu terhadap kekosongan mengenai keberadaan dan arti.

2.3.2.2 Teori Biologis 1. Sistem Saraf Autonom

Sistem saraf autonom pada individu dengan gangguan kecemasan, menunjukan peningkatan aktivitas simpatis, beradaptasi dengan stimulus berulang secara perlahan, dan memberikan repon yang berlebihan terhadap stimulus yang sedang. Terstimulasinya sistem saraf otonom menimbulkan berbagai simtom tertentu pada berbagai sistem organ seperti misalnya sistem kardiovaskular berupa takikardi, sistem muskular berupa nyeri kepala, sistem gastrointestinal berupa diare, sistem pernafasan berupa takipnu.

2. Neurotransmitter

Terdapat tiga neurotransmitter utama yang berkaitan dengan kecemasan, yaitu norepinefrin, serotonin, dan asam γ-aminobutirat (GABA).

a. Norepinefrin

Peningkatan aktivitas norepinefrin terlibat dalam kecemasan (Fadem, 2017).

Badan sel sistem noradrenergik terutama berada pada lokus ceruleus di pons pars rostralis dengan aksonnya yang berproyeksi ke korteks serebri, sistem limbik, batang otak, dan medulla spinalis. Individu dengan gangguan kecemasan memiliki regulasi atau pengaturan sistem noradrenergik yang buruk dengan ledakan aktivitas yang sesekali terjadi. Stimulasi lokus ceruleus menghasilkan suatu respon ketakutan dan pengangkatan atau ablasi area tersebut menyebabkan inhibisi (block) secara komplit terhadap kemampuan hewan untuk membentuk respon takut. Studi pada manusia menunjukan bahwa pemberian agonis β- adrenergik dan antagonis α2-adrenergik pada pasien dengan gangguan kecemasan dapat membangkitkan serangan panik yang lebih sering dan berat. Dan sebaliknya, pemberian agonis α2-adrenergik dapat mengurangi simtom-simtom cemas.

b. Serotonin

Peningkatan aktivitas serotonin terlibat dalam kecemasan (Fadem, 2017).

Sebagian besar badan sel neuron serotonergik terletak pada nucleus raphe di batang otak pars rostralis dan aksonnya menjalar ke korteks serebri, sistem limbik (terutama amygdala dan hipokampus), dan hipotalamus. Peningkatan perubahan 5-HT di korteks prefrontal, nucleus accumbens, amygdala, dan lateral hypothalamus ketika stres akut didasarkan pada hasil pengamatan bahwa antidepresan serotonergik memiliki efek terapetik pada gangguan kecemasan.

Keterlibatan serotonin dalam kecemasan juga didasarkan pada efektifitas buspirone, suatu agonis reseptor 5-HT1A dalam pengobatan gangguan kecemasan serta beberapa laporan yang menunjukan peningkatan kecemasan pada pemberian obat yang meningkatkan pelepasan serotonin pada pasien dengan gangguan kecemasan.

c. GABA

Penurunan aktivitas GABA terlibat dalam kecemasan (Fadem, 2017).

Keterkaitan GABA dalam gangguan kecemasan didukung oleh efektifitas benzodiazepin yang tidak diragukan dalam pengobatan beberapa gangguan

kecemasan, yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas GABA pada reseptor GABAA. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, peneliti berhipotesis bahwa terdapat abnormalitas atau defek fungsi reseptor GABAA pada gangguan kecemasan.

3. Pencitraan Otak (Brain-Imaging)

Hasil studi berbagai pencitraan otak menunjukan adanya peningkatan ukuran ventrikel otak, defek tertentu pada lobus temporal kanan atau abnormalitas pada hemisfer serebri kanan. Studi pencitraan otak fungsional seperti Positron Emission Tomography (PET), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), dan elektroensefalografi (EEG), memperlihatkan abnormalitas yang bervariasi pada korteks frontalis, area temporal dan oksipital, dan girus hippocampal pada gangguan kecemasan.

4. Genetik

Penelitian genetik telah membuktikan bahwa beberapa komponen genetik turut berperan dalam timbulnya gangguan kecemasan. Hereditas telah diakui sebagai faktor predisposisi dalam timbulnya gangguan kecemasan. Orang lebih cenderung memiliki gangguan kecemasan jika mereka memiliki kerabat yang juga memiliki gangguan kecemasan. Frekuensi gangguan kecemasan lebih tinggi dijumpai pada kerabat tingkat-satu (first-degree relatives) dari pasien gangguan kecemasan dibandingkan pada kerabat dari individu yang tidak memiliki gangguan kecemasan. Terdapat variabilitas intrinsik kecemasan dalam populasi umum disebabkan oleh polimorfik gen untuk transporter serotonin, yaitu tempat kerja beberapa obat-obatan serotonergik. Individu dengan varian tersebut menghasilkan lebih sedikit transporter dan memiiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Menurut Bhatt (2019), beberapa individu lebih tahan (resilience) terhadap stres sementara beberapa individu lainnya lebih rentan terhadap stres yang mana hal tersebut memicu kecemasan.

5. Neuroanatomi

Sistem Limbik

Selain mendapatkan inervasi noradrenergik dan serotonergik, sistem limbik juga mengandung banyak reseptor GABAA. Sistem limbik terlibat dalam menghasilkan respon kecemasan dan ketakutan. Peningkatan aktivitas di jalur septohipocampal menyebabkan kecemasan.

Korteks Serebri

Korteks serebri frontalis terhubung dengan regio parahippocampal, gyrus cingulate, dan hipotalamus yang demikian terlibat dalam menimbulkan gangguan kecemasan. Korteks temporalis juga terlibat sebagai tempat patofisiologis gangguan kecemasan.

2.3.2.3 Penyebab organik

Penyebab organik dari simtom-simtom cemas meliputi konsumsi kafein berlebih, penggunaan zat-zat tertentu, hipertiroid, defisiensi vitamin B12, hipoglikemi atau hiperglikemi, aritmia, anemia, penyakit paru, dan pheochromocytoma (tumor medulla adrenal) (Fadem, 2017).

2.3.3 SIMTOM-SIMTOM KECEMASAN

Kecemasan merupakan tegang, gelisah, khawatir, mudah marah atau tersinggung, dan takut (Mirowsky dan Ross, 2003). Manifestasi fisiologis kecemasan dan ketakutan adalah serupa, yaitu palpitasi (merasa jantung berdebar- debar), midriasis (dilatasi pupil), gangguan pencernaan dan berkemih (seperti diare atau sering berkemih), pusing atau sinkop (pingsan), gemetar dan berkeringat, kesemutan pada eksremitas dan mati rasa didaerah mulut (Fadem, 2017).

Secara garis besar, simtom-simtom kecemasan dapat meliputi gejala fisik, perilaku, kognitif, dan afektif, yaitu sebagai berikut (Stuart, 2012; Nevid et al., 2018):

1. Gejala fisik (respon fisiologis):

a. Sistem kardiovaskular: palpitasi, peningkatan tekanan darah, jantung berdebar.

b. Sistem pernafasan: takipnu, sesak nafas, pernafasan dangkal, dada terasa tertekan, terengah-engah (gasping).

c. Sistem gastrointestinal: hilang nafsu makan, rasa tidak nyaman atau sesak di perut, mual, diare, nyeri perut, rasa terbakar di dada, kering di mulut atau di tenggorokan.

d. Sistem neuromuskular: refleks meningkat, kelopak mata berkedut, insomnia, tremor, kaku, gerakan-gerakan kecil pada tangan atau kaki (fidgeting), gelisah, gugup luar biasa, gemetar atau anggota tubuh bergetar, pusing atau lemah, pingsan.

e. Sistem perkemihan: sering berkemih, sulit untuk menahan berkemih.

f. Kulit: keringat pada daerah tertentu misal di tangan atau keringat menyeluruh, gatal, wajah pucat, wajah memerah, jari tangan atau kaki dingin.

2. Gejala perilaku: perilaku menghindar, perilaku menempel atau bergantung (dependen), perilaku agitasi.

3. Gejala kognitif: khawatir, rasa takut yang mengganggu atau kekhawatiran mengenai masa depan, ketakutan kehilangan kendali, memikirkan hal-hal mengganggu yang sama secara berulang-ulang, kesulitan berkonsentrasi atau fokus pada satu pikiran tertentu, berpikir bahwa segala hal diluar kendali, pikiran bercampur aduk atau membingungkan, penyelesaian masalah yang buruk, pelupa, kreativitas atau produktivitas berkurang, atensi atau perhatian yang terganggu, mimpi buruk, kehilangan objektivitas.

4. Gejala afektif atau emosional: tidak sabar, takut, gugup, gelisah atau khawatir, tegang, merasa tidak mampu atau berdaya, merasa bersalah, mati rasa, kewaspadaan yang berlebihan.