ABSTRAK

Budidaya ikan bandeng (Chanos chanos) di tambak telah berkembang secara pesat hampir di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan perairan payau atau pasang surut. Aplikasi teknologi budidaya bandeng meliputi teknologi budidaya secara tradisional hingga intensif. Berbagai opsi budidaya bandeng dapat dilakukan di Keramba Jaring Apung (KJA) dengan memanfaatkan sifat biologis ikan bandeng yang didromus dan budidaya di tambak air payau yang dapat dikombinasikan dengan komoditas lainnya (polikultur). Penentuan lokasi tambak perlu didukung dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis. Studi kasus pada beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan menunjukkan prospek dan perkembangan budidaya bandeng yang meningkat dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat petambak. Berdasarkan perhitungan ekonomi usaha budidaya bandeng konsumsi di tambak selama satu tahun per hektar, maka estimasi laba bersih yang diperoleh adalah sekitar Rp 100.526.850,-.

KATA KUNCI: budidaya bandeng, tambak, Sulawesi Selatan PENDAHULUAN

Bandeng merupakan salah satu komoditas potensial dalam usaha diversifikasi budidaya yang tahan terhadap perubahan lingkungan guna mempertahankan produktivitas tambak. Sebagai salah satu pengganti komoditas udang windu, bandeng memiliki beberapa keunggulan antara lain mudah dalam pemeliharaannya, tidak rentan terhadap serangan penyakit. Untuk keberhasilan dalam melakukan budidaya pembesaran bandeng secara tradisional dapat di perhatikan beberapa aspek antara lain: pemilihan lokasi, persiapan tambak, penebaran nener, pemberian pakan, dan pengaturan air. Bandeng memiliki keunggulan komparatif dan strategis dibandingkan dengan komoditas perikanan lain di tambak karena:

♦ Teknologi pembenihan dan pembesarannya telah dikuasai dan berkembang di masyarakat, ♦ Kebutuhan prasyarat kurang memerlukan kriteria kelayakan yang tinggi dan toleran terhadap

perubahan kualitas lingkungan

♦ Preferensi masyarakat untuk mengkomsumsi bandeng cukup tinggi ♦ Sumber protein ikan yang potensial bagi pemenuhan gizi masyarakat.

Kegiatan budidaya bandeng di tambak pada umumnya mencakup dua tahapan kegiatan, yaitu pendederan dan pembesaran baik untuk umpan maupun komsumsi. Pada tiap tahapan diperlukan berbagai upaya persiapan seperti pemberantasan hama, pengolahan tanah dasar, dan perbaikan pematang. Kelalaian pada persiapan tambak dapat menurunkan hasil panen. Tulisan ini menguraikan tentang pendederan, produksi, dan analisis usaha budidaya bandeng intensif di tambak. Ikan Bandeng termasuk jenis ikan yang sudah menjadi komoditas utama dalam budidaya di tambak air payau di Sulawesi Selatan. Jenis ikan ini dipilih karena komoditas unggulan yang biasa dibudidayakan di tambak seperti udang windu sering mendapatkan masalah yang mengakibatkan kematian massal dan kerugian bagi petani. Hal ini disebabkan ikan ini merupakan ikan asli Indonesia, termasuk ikan dengan toleransinya yang amat besar terhadap salinitas lingkungannya. Menurut Kuo (1995) dalam Cholik et al. (2005), bahwa ikan bandeng tahan hidup dalam kisaran salinitas antara 8–105 ppt. Walaupun ikan ini termasuk ikan laut, ikan ini dapat pula hidup dan tumbuh pesat di perairan tawar seperti di sawah tambak di Jawa Timur dan di Waduk Jatiluhur. Selain Indonesia, Negara-negara yang telah membudidayakan bandeng adalah Filipina dan Taiwan.

Aplikasi teknologi budidaya bandeng secara umum meliputi teknologi budidaya secara tradisional hingga intensif. Perkembangan teknologi tidak hanya pada wadah tambak tetapi juga pada keramba

TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN BANDENG DI SULAWESI SELATAN

Nur Ansari Rangka dan Andi Indra Jaya AsaadBalai Riset Perikanan Budidaya Air Payau

Jl. Makmur Dg. Sitakka No. 129 Maros, Sulawesi Selatan 90512 E-mail: litkanta@indosat.net.id

jaring apung mengingat sifat toleransi salinitas ikan bandeng yang tinggi. Teknologi yang diterapkan umumnya teknologi ekstensif dengan pemupukan. Produksi berkisar antara 0,8–1 ton/ha/tahun. Produksinya dapat ditingkatkan dua kali lipat melalui maniipulasi stok (Djajadiredja & Daulay, 1983 dalam Cholik et al., 2005).

Teknologi intensif dikembangkan dengan adanya pemberian pakan buatan pada tambak maupun di keramba jaring apung. Pada budidaya intensif, padat tebar yang digunakan adalah 50.000 ekor/ ha/musim tanam. Ukuran benih yang ditebar bobotnya 0,3–0,5 g. Pakan buatan yang diberikan berkadar protein 20%–30% sebanyak 3%–10% bobot badan/hari. Untuk mengatasi kekurangan oksigen, setelah ukuran ikan mencapai 50 g/ekor perlu digunakan kincir air sebanyak 1–2 unit/ha. Produksi tambak bandeng intensif dapat mencapai 15–20 ton/ha/tahun (Ahmad et al., 1999 dalam Cholik et al., 2005). Produk yang dihasilkan dari pembudidayaan bandeng data berupa telur, benih (nener), gelondongan, bandeng umpan, bandeng konsumsi dan bahkan ukuran induk. Namun di Sulawesi Selatan umumnya teknologi budidaya masih dilakukan secara tradisional hingga tradisional plus dengan aplikasi sistem polikultur dengan komoditas lainnya (rumput laut).

Ikan Bandeng Sebagai Umpan Segar

Selain dapat diusahakan menjadi ikan konsumsi, bandeng juga memiliki segmen pasar lain yang cukup menjanjikan sebagai ikan umpan.

Ikan bandeng juga dapat digunakan sebagai umpan segar untuk perikanan tuna dan cakalang yang kebutuhannya mencapai 20.800 ton/tahun atau sekitar 250 juta ekor (ukuran 12–16 cm) untuk memasok sekitar 1.000 kapal rawai tuna. Kebutuhan tersebut sebagian dapat dipenuhi dari produksi bandeng umpan di tambak.

Untuk Umpan Tuna

Bandeng terbilang ikan budidaya yang memiliki keunggulan komparatif dan strategis karena dapat dibudidayakan di air payau, laut, dan air tawar, teknologi pembesaran dan pembenihannya telah dikuasai masyarakat, toleran terhadap perubahan mutu lingkungan, serta tahan terhadap serangan penyakit. Selain itu, bandeng juga ikan yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia, digunakan sebagai umpan dalam penangkapan tuna dan cakalang, dan telah pula menjadi komoditas ekspor.

Bandeng diproduksi dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Untuk umpan penangkapan tuna dan cakalang, ukurannya berkisar 80–200 g/ekor, konsumsi 300–500 g/ekor, super 500–1.000 g/ekor, dan induk >4 kg/ekor. Dalam sehari, Kota Makassar misalnya, membutuhkan bandeng konsumsi sebanyak 5–6 ton dengan nilai Rp 90 juta–Rp 100 juta. Namun produksi yang tersedia hanya berkisar 25%–30%. Permintaan bandeng meningkat pada November–Januari, saat ikan hasil tangkap nelayan berkurang.

Sebagian besar budidaya bandeng masih dilakukan secara tradisional. Dengan mengandalkan pupuk untuk pertumbuhan klekap sebagai pakan alami, produksi rata-rata yang dicapai hanya 300– 1.000 kg/ha/musim. Namun, dengan input teknologi berupa pakan dan kincir, produksi bandeng dapat ditingkatkan hingga 5.000 kg/ha/tahun. Benih yang digunakan rata-rata 50 g/ekor (panjang 7– 10 cm) yang ditebar dengan kepadatan 500 ekor/m3. Ikan mencapai ukuran bobot 450 g/ekor setelah

dipelihara selama 120 hari.

Di antara empat ukuran bandeng, produksi bandeng umpan dan super paling sedikit jumlahnya. Padahal pasar bandeng umpan dan bandeng super cukup besar. Bandeng umpan digunakan untuk penangkapan tuna (sirip kuning, mata besar, sirip biru), cakalang, dan tongkol. Sedangkan bandeng super untuk ekspor dan induk (Tabel 1).

Budidaya bandeng umpan memiliki prospek yang baik seiring menurunnya hasil tangkapan umpan alam. Ketersediaan umpan hidup yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penangkapan. Umpan hidup yang biasa digunakan dalam penangkapan tuna dan cakalang antara lain ikan teri (Stolephorus sp.), ikan tembang (Sardinella fimbriata), kembung (Rastrelliger kanagurta), pisang-pisang (Caesio sp.), dan layang (Decapterus russeli).

Akhir-akhir ini kapal-kapal penangkap tuna long line memanfaatkan bandeng muda (gelondongan) sebagai umpan hidup. Gelondongan bandeng ditengarai dapat meningkatkan laju tangkap 3–5 kali lebih tinggi dibandingkan umpan beku atau segar. Kelebihan lain, daya tahan gelondongan bandeng lebih lama ketimbang umpan lain dan mudah ditangani. Hal ini menjadikan gelondongan bandeng sebagai segmen pasar tersendiri yang prospektif.

Bandeng Umpan Sebagai Pilihan Usaha

Sejak awal 1990-an, di Benoa, Bali, tidak kurang dari 50 rean (1 rean = 5.500 ekor) gelondongan bandeng diserap kapal-kapal tuna long line per hari. Sedangkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Baru, Jakarta diperkirakan 90% dari total keperluan bandeng umpan dipasok dari hasil budidaya petani tambak di Karawang. Selain lebih tahan hidup dan mudah ditangani, keunggulan bandeng sebagai umpan adalah produksinya dapat ditingkatkan melalui kegiatan budidaya. Sementara ketersediaan umpan alam dibatasi oleh musim dan produksinya fluktuatif.

Usaha penyediaan umpan alam dari penangkapan dibatasi oleh ketersediaan sumberdaya ikan. Sebagai contoh ikan teri, salah satu ikan umpan yang sangat baik kini mengalami kelebihan tangkap di Maluku dan Maluku Utara. Dengan demikian, gelondongan bandeng berpeluang menjadi salah satu jenis umpan yang dapat diandalkan untuk penangkapan tuna dan cakalang, baik dalam kondisi hidup maupun beku. Itu berarti budidaya bandeng untuk memproduksi umpan merupakan usaha yang menguntungkan.

Sebuah kajian yang dilakukan pada tambak di Kamal, Jakarta Utara, menyebutkan, usaha bandeng umpan memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan bandeng konsumsi. Hal ini terlihat dari laba bersih usaha bandeng umpan dalam satu tahun tiap hektar mencapai Rp 28,28 juta. Sedangkan laba bersih dalam satu tahun tiap hektar untuk usaha bandeng konsumsi hanya Rp 16,74 juta.

Budidaya bandeng umpan dapat dilakukan di tambak dan keramba jaring apung (KJA) dalam waktu 3–4 bulan sejak dari nener. Teknik budidaya bandeng umpan tidak berbeda dengan budidaya bandeng konsumsi, bahkan dapat menerapkan padat penebaran tinggi. Di tambak, padat tebar berkisar 10–20 ekor/m2, sedangkan di KJA mencapai 500–600 ekor/m3.

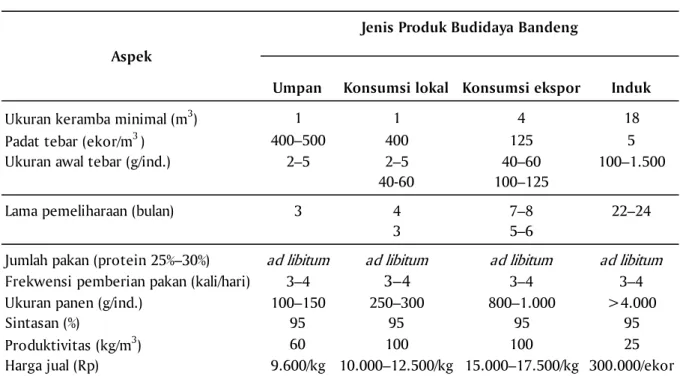

Tabel 1. Jenis produk budidaya bandeng dalam KJA

Umpan Konsumsi lokal Konsumsi ekspor Induk

Ukuran keramba minimal (m3) 1 1 4 18

Padat tebar (ekor/m3 ) 400–500 400 125 5

Ukuran awal tebar (g/ind.) 2–5 2–5 40–60 100–1.500

40-60 100–125

Lama pemeliharaan (bulan) 3 4 7–8 22–24

3 5–6

Jumlah pakan (protein 25%–30%) ad libitum ad libitum ad libitum ad libitum

Frekwensi pemberian pakan (kali/hari) 3–4 3–4 3–4 3–4

Ukuran panen (g/ind.) 100–150 250–300 800–1.000 >4.000

Sintasan (%) 95 95 95 95

Produktivitas (kg/m3) 60 100 100 25

Harga jual (Rp) 9.600/kg 10.000–12.500/kg 15.000–17.500/kg 300.000/ekor

Aspek

BERBAGAI ALTERNATIF TEKNOLOGI BUDIDAYA BANDENG Budidaya Bandeng di Keramba Jaring Apung (KJA)

Aplikasi teknologi budidaya bandeng di KJA belum banyak dilakukan oleh masyarakat atau pengusaha. Hal ini dikarenakan biaya produksi yang tinggi terutama pada pengadaan pakan ikan. Selain itu, masyarakat masih memandang bahwa masih terdapat areal tambak yang berpotensi dimanfaatkan untuk budidaya ikan bandeng. Hal lain dikarenakan kebijakan pemerintah provinsi dan daerah yang lebih menggiatkan budidaya udang sebagai komoditas utama.

Kegiatan ini bertujuan mengembangkan usaha budidaya bandeng intensif dalam KJA di laut untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dan berlanjut, diversifikasi kualitas produk yang bermutu dan higienis dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan manfaat sumberdaya. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan lokasi yang tepat, seleksi benih, pakan bermutu dan manajemen pakan yang tepat, serta penanganan pasca panen yang baik.

Keunggulan budidaya bandeng dalam KJA di laut ♦ Benih tersedia secara komersial

♦ Teknologi budidaya relatif mudah dan menguntungkan ♦ Tersedia pakan komersial

♦ Hemat lahan

♦ Padat tebar tinggi 125–400 ekor/m2

♦ Produktivitas 25–100 kg/ m3/150 hari

♦ Pertumbuhan cepat 1,7%–2,0%/hari ♦ Konversi pakan rendah 1,5–2,0 ♦ Modal sesuai skala usaha

Mortalitas (%) gelondongan bandeng selama adaptasi di KJA dengan tehnik dan metode penanganan yang berbeda

- Masalah

Teknologi telah banyak diterapkan oleh masyarakat misalnya di Kabupaten Barru, Polmas (Sulawesi Selatan), Pegametan (Bali), namun kendala yang dihadapi sekarang adalah masalah pemasarannya.

- Pemecahan masalah

Masalah pemasaran dapat diatasi misalnya dengan membentuk lembaga nonformal (koperasi dan sebagainya), mendirikan pabrik pengalengan atau cara pengolahan produk lainnya (bandeng tanpa duri dan lain-lain).

Budidaya Bandeng pada Tambak Tradisional

Teknologi tradisional yang sebagian besar dilakukan di Sulawesi Selatan mengandalkan pupuk untuk pertumbuhan klekap sebagai pakan alami, produksi rata-rata yang dicapai hanya 300–1.500 kg/ha/musim. Walaupun demikian, budidaya bandeng di Sulawesi Selatan tetap menjadi pilihan masyarakat petambak karena teknologi budidaya tradisional yang mudah diaplikasikan dan keuntungan yang cukup walaupun dengan margin yang tidak terlalu besar. Menurut Kordi (2008), bahwa Kota Makassar dalam sehari membutuhkan bandeng konsumsi sebanyak 5–6 ton dengan nilai Rp 90 juta–Rp 100 juta. Namun produksi yang tersedia hanya berkisar 25%–30%. Permintaan bandeng meningkat pada November–Januari, saat ikan hasil tangkap nelayan berkurang.

- Lokasi tambak

Lokasi budidaya tambak untuk ikan bandeng terdapat di kawasan pesisir yang masih mendapatkan pengaruh pasang surut. Hal ini untuk memudahkan proses pergantian air tambak. Sebagai petambak di Kabupaten Pinrang yang tambaknya merupakan bekas sawah telah menggunakan bantuan pompa alcon untuk memompa air laut masuk ke tambak dari saluran primer.

Tambak merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan untuk membudidayakan ikan air payau atau laut. Letak tambak biasanya berada di sepanjang pantai dan mempunyai luas berkisar antara 0,3–2 ha. Luas petak tambak sangat bergantung kepada sistem budidaya yang diterapkan. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi tambak yang akan digunakan untuk budidaya ikan bandeng, antara lain:

- Aspek teknis

Faktor teknis yang harus diperhatikan antara lain adalah:

Elevasi: Elevasi merupakan ketinggian tempat/lokasi tambak terhadap permukaan laut. Hal ini dapat diketahui dengan memantau gerakan air pasang dan air surut. Lokasi tambak yang baik bila lokasi tersebut terletak di antara pasang tertinggi dan pasang terendah.

Jenis Tanah: Tambak tradisional yang baik sangat ditentukan oleh jenis tanah. Tanah yang dipilih harus dapat menyimpan air atau kedap air. Tanah yang baik adalah campuran tanah liat dan endapan lempung yang mengandung bahan organik disebut juga dengan silty loam. Tanah jenis ini dapat diketahui secara manual. Tanah yang mengandung liat tinggi akan dapat dipilin memanjang. Namun, tanah yang mengandung debu atau pasir tinggi hanya akan menghasilkan pilinan tanah yang pendek saja.

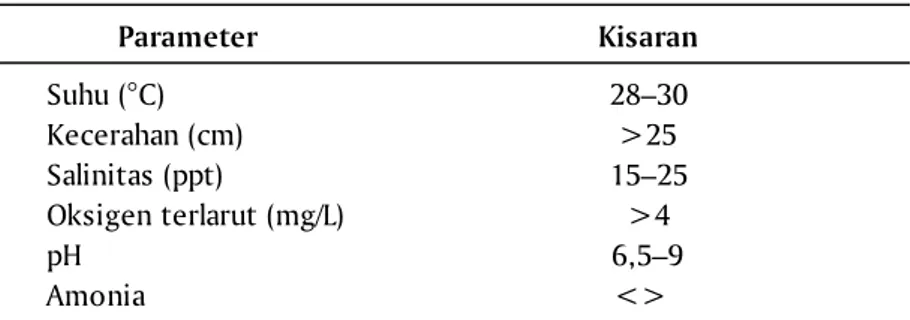

Kualitas Air: Kualitas air atau mutu air yang akan digunakan untuk memelihara ikan bandeng di tambak harus diperhatikan. Dengan kualitas air yang baik, maka ikan bandeng akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Parameter kualitas air yang baik untuk membudidayakan ikan bandeng seperti tertera pada Tabel 2.

- Aspek non teknis

Dalam memilih lokasi tambak perlu diperhatikan juga aspek non teknis, misalnya aspek sosial ekonomis. Hal ini karena dalam membudidayakan ikan bandeng di tambak secara komersil dibutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, lokasi tambak yang dipilih sebaiknya tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, sarana produksi dan daerah pemasaran. Selain itu, lokasi tambak sebaiknya mempunyai sarana dan prasarana transportasi/komunikasi, serta keamanan yang memadai. Selain itu, status lahan juga harus dipertimbangkan kejelasannya.

- Persiapan tambak

Setelah dapat memilih lokasi tambak yang baik untuk budidaya maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan tambak tersebut agar dapat digunakan untuk membudidayakan ikan bandeng. Kegiatan yang harus dilakukan dalam persiapan tambak budidaya ikan bandeng meliputi perbaikan komponen tambak, yaitu: Konstruksi, pematang, pintu air, caren dan saluran, serta pengelolaan tanah dasar tambak.

Tabel 2. Kualitas air

Parameter Kisaran Suhu (°C) 28–30 Kecerahan (cm) >25 Salinitas (ppt) 15–25 Oksigen terlarut (mg/L) >4 pH 6,5–9 Amonia <>

Konstruksi dan Pengelolaan Tanah Dasar Tambak Konstruksi

- Pematang

Pematang tambak harus dibuat kokoh, karena fungsi pematang tambak adalah menahan air di dalam tambak. Oleh karena itu, pematang harus diperbaiki setiap akan digunakan untuk budidaya. Perbaikan ini meliputi penambalan kebocoran dan meninggikan pematang. Saluran air pada tambak budidaya bandeng ada dua macam yaitu saluran air masuk dan saluran air keluar. Tinggi dasar saluran air masuk lebih rendah daripada dasar tambak untuk mengurangi pelumpuran dalam tambak. Dasar saluran air keluar minimal 15 cm lebih rendah dari dasar tambak terendah agar tambak dapat dikeringkan dengan sempurna.

Dasar tambak budidaya ikan bandeng biasanya adalah tanah. Oleh sebab itu, dalam persiapan tambak bandeng harus dilakukan pengelolaan tanah dasar agar pakan alami (klekap) yang sangat dibutuhkan oleh ikan bandeng dapat tumbuh subur.

Pengeringan tanah dasar kolam bertujuan untuk membunuh hama dan penyakit yang ada di dasar. Pengeringan dilakukan dengan mengeluarkan semua air dalam tambak kemudian dilakukan penjemuran. Selama proses tersebut dilakukanpengolahan tanah dasar, misalnya pencangkulan, lalu dikeringkan selama 3–5 hari sampai tanah dasar tambak mengering. Tujuan pengapuran adalah mempertahankan kestabilan derajat keasaman (pH) tanah dasar kolam dan air, serta memberantas hama penyakit. Pemupukan bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dasar kolam.

Petani tambak dapat menggunakan pupuk Urea atau Ammonium sulfate (ZA) sebanyak 50 kg atau 100 kg per hektar untuk segera ditebarkan pada petak-petak agar lebih mempercepat proses pembusukkan pupuk organik tersebut. Air di dalam petakan dibiarkan menguap seluruhnya atau dialirkan keluar bila sudah jernih sekali. Pada dasar petakan dikeringkan lagi seperti keadaan pengeringan pertama sebelum ditebari pupuk.

Kegiatan berikutnya memasukkan air ke dalam petakan dengan cara hati-hati, disaring melalui saringan halus yang berbentuk kantong dan diikatkan pada pintu air kira-kira 10 cm dan sekali lagi petakan dipupuk dengan urea sebanyak 45 kg ditambah 45–55 kg pupuk TSP untuk tiap hektar. Jikalau klekap belum mulai tumbuh pada saat pengenangan air yang pertama, pada saat ini akan mulai tumbuh dan menutupi semua permukaan dasar tambak. Selanjutnya sedalaman di tambak secara bertahap sampai sekitar 20 cm dan petakan siap untuk ditebari nener.

- Pintu Pemasukan Air

Dalam satu petak tambak sebaiknya terdapat pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air, untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran air di dalam tambak. Pembuatan pintu air dapat dibuat dari papan atau pipa paralon yang dilengkapi dengan pipa tegak untuk pergantian air. Selain itu, pada pintu pemasukan sebaiknya dilengkapi dengan waring untuk mencegah ikan liar masuk ke dalam petak tambak.

- Caren dan saluran

Selama sesudah pelepasan nener 7–10 hari, tidak dilakukan penggantian air. Selama itu, nener tambah menjadi lebih besar dan perlu adanya saringan di pintu yang dapat menahan nener keluar, akan tetapi dapat memasukkan air ke dalam petakan. Penyegaran dapat dilakukan dengan mengalirkan air ke luar kemudian diganti dengan air pasang yang baru. Saringan perlu dicek setiap saat membuka pintu. Penutupan harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam pemasangan papan-papan pintu.

Persiapan Tambak - Pengapuran

Pengapuran dilakukan untuk menetralkan pH tanah dasar tambak sekaligus mengurangi bakteri patogen. Dosis kapur sangat dipengaruhi pH dan tekstur tanah, tetapi pada umumnya untuk tambak

tanah mineral antara 500–1.000 kg/ha. Jenis kapur yang digunakan sebaiknya kapur (CaCO³) atau dolomit (CaMgCO³) yang lazim digunakan pada kegiatan pertanian.

- Pemupukan

Pemupukan bertujuan untuk merangsang pertumbuhan makanan alami seperti klakap. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik (pupuk kandang sebanyak 1 ton/ha ditebar saat dasar tambak masih kering. Pupuk anorganik dengan dosis urea 100 kg/ha dan TSP 75 kg/ha ditebar pada saat dasar tambak macak-macak. Selanjutnya air tambak ditinggikan menjadi 10 cm di atas pelataran. Kemudian setelah 1 minggu saat klekap mulai tumbuh di dasar tambak air ditambah lagi sampai kedalaman 30–40 cm.

- Pemberantasan hama

Ikan-ikan liar dan hewan lain yang ada dalam petakan tambak dapat mengganggu pertumbuhan bandeng dan mengurangi sintasan karena dapat menjadi kompetitor terhadap pakan dan ruang ataupun berfungsi sebagai hewan predator. Jenis ikan liar kompetitor dan predator yang perlu diberantas adalah belanak, payus, bioso, serta kepiting. Sedang hewan penyaing pakan dan ruang meliputi ikan mujair, udang, serangga, serta siput. Untuk membasmi hewan tersebut bisa digunakan saponin dengan dosis 20 mg/L. Saponin terlebih dahulu direndam dalam air selama 12 jam, selanjutnya ditebar merata dalam tambak dengan ampasnya pada saat ketinggian air dalam tambak 10 cm, bahan aktif saponin hilang setelah 2 hari penebaran.

- Penebaran benih bandeng (nener)

Nener dapat berasal dari alam dan hatcheri, yang digunakan untuk usaha pembesaran ikan bandeng di tambak, harus nener yang sehat. Nener yang sehat dapat dilihat dari ciri-ciri umumnya yaitu: 1. Tubuhnya mulus, tidak terdapat luka, kemerahan

2. Sirip-siripnya utuh, tidak cacat, patah-patah 3. Warnanya tidak kusam

4. Gerakannya aktif

Ukuran ikan yang ditebar ke tambak pembesaran bisa di mulai dari ukuran nener sampai gelondongan, yang membedakannya adalah waktu pemeliharaan di tambak pembesarannya.

Padat penebaran nener di tambak pembesaran berkisar antara 4–5ekor/m2 untuk ukuran nener

bandeng 1–2 cm. Sedangkan untuk nener yang berukuran 1–3 cm, padat penebarannya berkisar antara 2–3 ekor/m2. Untuk benih bandeng yang berukuran 12–15 cm yang disebut gelondongan

ditebar ke tambak pembesaran dengan padat penebaran 10.000 ekor/ha.

Nener yang akan ditebar terlebih dahulu dicatat jumlahnya, untuk memudahkan perhitungan pakan yang diberikan dan target produksi yang akan dihasilkan. Nener perlu di aklimitasi sebelum dilakukan penebaran .

Aklimatisasi ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan di mana nener itu berada dengan kondisi lingkungan tambak pembesaran. Caranya kantong plastik yang terisi nener, dikurangi airnya secara bertahap dan digantikan dengan air yang ada dalam tambak pembesaran. Selanjutnya, secara perlahan-lahan nener bandeng yang ada di dalam kantong plastik akan keluar ke dalam tambak pembesaran jika sudah terjadi penyesuaian.

Pada sistem budidaya tradisional pakan bandeng hanya memanfaatkan klekap yang tumbuh ditambah apabila klekap sebagai sumber pakan ditambah mulai habis maka dapat dilakukan pemupukan kembali. Pemberian pelet atau pakan ikan merupakan pakan tambahan.

Nener tumbuh lebih cepat pada air yang berkadar garam agak rendah. Oleh karena itu, perlu pada musim kemarau dilakukan penyegaran dengan penggantian air. Penyegaran yang dilakukan pada musim hujan terutama untuk menjaga (memelihara) klekap atau untuk memperbaiki kondisi air. Jikalau plankton merupakan makanan utama diperlukan kadar garam yang rendah dan sering ada hujan akan lebih bermanfaat.

Pendederan

Pendederan dilakukan untuk memproduksi gelondongan siap tebar yang selanjutnya menghasilkan bandeng umpan maupun bandeng komsumsi.

- Persiapan wadah pendederan

Pendederan dapat dilakukan di tambak ukuran 10 m x 10 m selama 25–30 hari. Sebelum penebaran dilakukan pengeringan, pengapuran dengan dosis 5 kg/petak dan pemupukan dengan dosis urea dan TSP masing-masing 1,25 kg/petak. Pemberantasan hama dilakukan dengan racun selektif berupa saponin dengan dosis 20 mg/L supaya petak pendederan terbebas dari ikan predator, pesaing makanan dan ular. Setelah klekap tumbuh subur, air dinaikkan sampai ketinggian 30 cm, dan petakan siap ditebari untuk pendederan.

- Perawatan dan penebaran nener

Nener (benih bandeng) yang akan ditebar berukuran panjang sekitar 13 mm dan bobot sekitar 0,004 g dapat diperoleh dari hasil pembenihan atau hasil tangkapan di alam. Setelah nener sampai di tambak tujuan, sebelum ditebar terlebih dahulu ditampung dalam baskom (30 L) dengan kepadatan 5.000 ekor/baskom dan diberi aerasi. Salinitas dan suhu air dalam baskom hendaknya disesuaikan dengan air yang ada dalam kantong plastik pengangkut nener. Selanjutnya nener diberi pakan berupa kuning telur yang direbus dengan dosis 1 butir untuk 20.000 nener. Bila terlihat nener masih mau makan maka ditambahkan tepung beras secukupnya.

Setelah 3-4 jam dalam perawatan intensif maka berubahlah nener ditebarkan dalam petak pendederan dengan padat penebaran 100–150 ekor/m². pakan tambahan berupa pelet yang telah digiling dan diayak diberikan sebanyak 15% bobot biomassa/hari dengan frekuensi pemberian 3 kali/ hari yaitu pagi, siang, dan sore. Pendederan dapat dilakukan selama 25–30 hari untuk menghasilkan gelondongan muda berukuran panjang total 3–5 cm.

Panen dan Pasca Panen

Tujuan pemeliharaan untuk mendapatkan ikan bandeng konsumsi (4–5 ekor/kg), dengan lama pemeliharaan sekitar 4–5 bulan. Panen dilakukan dengan menggunakan alat jaring/waring.

Pemanenan bandeng umpan bisa dilakukan setelah bandeng mencapai ukuran 70–150 g atau 12–16 cm dengan sintasan 87%–91%. Panen bisa dilakukan dengan cara pengeringan air sehingga ikan terkumpul dalam petak penangkapan kemudian ditangkap menggunakan jaring arad.

Ikan yang akan diangkut untuk umpan hidup dibius terlebih dahulu menggunakan phenoxyethanol dosis 225 mg/L. Kepadatan ikan yang diangkut 25 ekor/kantong berukuran 75 cm dan diameter 50 cm yang diisi air tambak sampai 5 L, ikan konsumsi dimasukan ke dalam peti, disusun rapi dan dilapisi es curah agar suhu dalam peti berkisar 10°C–17°C agar kesegaran ikan akan tetap terjaga. STUDI KASUS BUDIDAYA BANDENG SECARA TRADISIONAL

Budidaya Ikan Bandeng di Kabupaten Pangkep

Budidaya ikan bandeng dalam tambak dilakukan dengan penggelondongan pada petakan tambak dengan luasan >1–2 ha sedangkan pembesaran dilakukan pada petakan-petakan yang lebih kecil (0,25–1 ha). Hal ini dimaksudkan agar stok bandeng yang siap untuk dibesarkan selalu tersedia dan waktu panen dapat diatur. Strategi ini dikenal juga dengan sistem budidaya modular. Umumnya petambak di Pangkep dilakukan secara monokultur bandeng. Persiapan budidaya dilakukan dengan pengeringan tanah dasar tambak, pemberian pupuk awal, dan penebaran nener. Pengeringan tambak dilakukan hingga tanah dasar retak-retak (kadar air 18%–20%), dengan lama penjemuran 1–2 minggu. Pengeringan yang tidak sempurna akan menghasilkan pertumbuhan klekap yang kurang baik. Selanjutnya dilakukan pembasmian hama dan penyakit dengan pemberian saponin 50 kg/ha, lalu pengapuran dengan dosis 500 kg/ha untuk meningkatkan pH tanah, sekaligus berfungsi sebagai pengendalian hama dan penyakit. Pemberian pupuk awal dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan klekap sebagai pakan alami ikan bandeng. Pemupukan dapat dilakukan dengan kotoran ayam,

pemberian urea 50 kg/ha dan SP 36 sebanyak 75 kg/ha pada pelataran tambak secara merata. Pengairan tambak macak-macak (sekitar 5 cm), dan dibiarkan selama 1 minggu. Proses pengairan saat pasang dan surut. Penambahan air selanjutnya dilakukan secara bertahap, hingga mencapai kira-kira 30–40 cm, dan dibiarkan selama 1 minggu sampai klekap tumbuh subur. Selanjutnya air ditambah lagi hingga 40–50 cm dan tambak siap ditebari benih ikan bandeng.

Budidaya Ikan Bandeng di Kabupaten Pinrang

Perlakuan tambak yang dilakukan oleh petambak di Kabupaten Pinrang umumnya dengan melakukan proses pengeringan selama 1 minggu yang dilanjutkan dengan penggunaan pupuk urea sebanyak 200–300 kg/ha dan saponin 100 kg/ha serta SP 36 sebanyak 100 kg/ha. Nener bandeng ditebar dalam luasan 1 ha sebanyak 2.000 ekor karena dipolikultur dengan udang windu. Nener yang digunakan berasal dari Bali yang ditebar langsung atau digelondongkan terlebih dahulu di tambak yang kemudian ditebar pada kisaran umur 1–2 bulan. Pemberian pakan tambahan berupa ampas mie yang dilakukan ± 2x seminggu sekitar 60–80 kg/minggu. Pemberian pakan ampas mie ini bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ikan bandeng. Pengelolaan air tambak dilakukan dengan melakukan pergantian air seminggu sekali dengan memanfaatkan pasang surut. Dalam kurun waktu budidaya selama 4 bulan, maka dilakukan panen selektif yaitu pada ikan dengan ukuran konsumsi 4–5 ekor/kg dengan harga sekitar Rp 11.000,-/kg.

Budidaya Ikan Bandeng di Kabupaten Sinjai

Budidaya bandeng di Kabupaten Sinjai, menggunakan metode sirkulasi air progressif/Modular dengan menggunakan tiga petakan yang masing-masing ditebari udang, bandeng, dan rumput laut. Air yang masuk ke petakan pemeliharaan bandeng airnya berasal dari petakan rumput laut dan air dari petakan bandeng dialirkan ke petakan tambak udang. Deskripsi sistem pengolahan dan produktivitas budidaya tambak tradisional pada lokasi ini terlihat pada Tabel 3.

Metode ini merupakan aplikasi kerja sama ACIAR dengan Balitkanta pada tahun 1999 dengan mengambil lokasi di Desa Pangasa Kabupaten Sinjai.

- Pembuatan konstruksi tambak

♦ Tinggi pematang: 0,5 m di atas pasang air laut tertinggi, lebar atas sekitar 1 m dan tidak bocor. ♦ Dasar tambak: rata, dan agak miring ke arah pintu air.

♦ Pintu air: kuat dan tidak bocor, diutamakan petakan tambak yang memiliki pintu pemasukan dan pengeluaran air terpisah.

♦ Pembuatan caren keliling dengan lebar 2–4 m, dan dalam 50–60 cm. - Persiapan budidaya

Pengeringan tanah dasar tambak:

♦ Perbaikan pematang, saluran, dan pintu saluran keluar masuk tambak.

♦ Pembasmian hama dan penyakit dengan pemberian saponin 50 kg/ha, lalu pengapuran dengan dosis 500 kg/ha untuk meningkatkan pH tanah, sekaligus berfungsi sebagai pengendalian hama dan penyakit.

♦ Tanah dasar pelataran diolah dan diratakan, kemudian dikeringkan selama 14 hari (hingga tanah dasar retak-retak sedalam 1 cm).

Pemupukan awal:

♦ Untuk mempercepat pertumbuhan pakan alami, yaitu kelekap, dilakukan pemupukan dengan kotoran ayam sekitar 1 ton/ha. Pupuk tersebut ditebarkan merata pada pelataran tambak. ♦ Pemupukan dengan urea 50 kg/ha dan tSP 36 75 kg/ha pada pelataran tambak secara merata. ♦ Pengairan tambak macak-macak (sekitar 5 cm), dan dibiarkan selama 1 minggu. Pada saat pengairan

tambak, pintu tambak dipasang saringan berupa waring untuk mencegah masuknya predator dan kompetitor dan segera ditutup sebelum air surut agar pupuk tidak hanyut ke luar tambak.

Tabel 3.

Deskripsi pengolahan

dan produktivitas tambak tradisonal di Pangasa, Sinjai 1998–2000

La ut Ai r t awa r Po lik ult ur 1– 2 k al i s et ah un Ja la , sk op , p er ah u Pa da t teb ar Ud an g 10. 000 e ko r/h a D ipe rh it un gk an dalam h a 2. 000– 25. 000 e ko r Ban de ng 2. 000 e ko r/h a 1. 500– 5. 000 e ko r Ru m put la ut 400 k g/ ha 300– 500 k g Sa ra na p ro du ks i ( kg /p eta k) Ur ea 50 D ipe rh it un gk an dalam h a 25– 150 k g Ts p 50 25– 100 k g Ka pu r 100 100– 150 k g Sa po ni m 20 10– 30 k g Obat -o ba ta n 1 L /h a (th io da n) 0, 5– 1 L Pr od uk si (k g/ pe ta k) Ud an g 27 D ipe rh it un gk an dalam h a 250– 400 k g Ban de ng 130 1. 000– 1. 500 k g Ru m put la ut 900 800– 1000 k g Te nag a k er ja 1 o ran g 1– 3 o rang , t en ag a k er ja k el uar ga ya ng t id ak d iu pa h Pa ne n Ud an g Sel ek ti f Ban de ng Sel ek ti f d an to ta l Ru m put la ut Tot al Ha rg a ( Rp /k g) Ud an g 90. 000 Ban de ng 10. 000 Ru m put la ut 1. 100 Pa ne n ud an g bi sa be rla ng sung s el am a s at u t ahun s ek al i, s ed ang ka n ba nd en g di pa ne n s aa t ha rg a i ka n m aha l H ar ga u da ng b er va ri as i a nt ar a R p 50. 000, -– Rp 100. 000, -/k g, h ar ga b an de ng Rp 9. 000, -– Rp 15. 000, -/k g, d an r um pu t l au t R p 2. 000, -– Rp 3. 000, -/k g ud an g + b and en g, ba nd en g + r um put la ut Se ki ta r b ul an M are t mu si m t eb ar I d an N op emb er mu si m t eb ar II Ra ta -ra ta p et an i me mi liki ma si ng -ma si ng 1 b ua h Su m ber a ir ta m ba k De sk ri ps i Ai r l aut m as uk k el ua r d eng an g ra vi ts i m el al ui s at u p int u a ir d ar i S ung ai P ang as a Ai r huj an p ad a bul an ba sa h Po la b ud id ay a Mu si m t an am Ke te ra ng an Pe ral at an t am bak

♦ Penambahan air secara bertahap, hari ke-1 setinggi 10 cm, hari ke-2 setingggi 20 cm, hari ketiga 30–40 cm, dan dibiarkan selama 1 minggu sampai klekap tumbuh subur.

♦ Selanjutnya air ditambah lagi hingga 40–50 cm dan tambak siap ditebari benih ikan bandeng. - Penebaran Benih Ikan

♦ Benih yang ditebar ukuran “lincip” (5 cm)

♦ Padat penebaran yang digunakan sekitar 2.000 ekor/ha. ♦ Penebaran benih dilakukan pada saat suhu rendah

♦ Untuk menjaga benih agar tidak stress, perlu perlakuan aklimatisasi terhadap kondisi suhu dan salinitas air tambak. Tahapan pelaksanaannya:

(i) memasukkan kantong berisi benih ikan ke dalam tambak dan biarkan selama 10–15 menit, (ii) membuka kantong plastik, dan memasukkan air tambak kedalamnya sedikit demi sedikit

sampai suhu dan salinitas air dalam kantong plastik sama dengan air tambak,

(iii) melepaskan benih perlahan-lahan ke tambak dengan cara mengangkat kantong bagian bawah. - Pemeliharaan

Pengelolaan air:

♦ Kedalaman air dipertahankan sekitar 30-40 cm di atas pelataran. ♦ Penggantian air dilakukan secara gravitasi (pasang surut air laut).

Pemupukan susulan:

♦ Pemupukan susulan mulai dilakukan pada saat persediaan dan pertumbuhan kelekap berkurang (sekitar 1 bulan setelah penebaran).

♦ Pemupukan dilakukan dengan Urea sekitar 15 kg/ha dan SP 36 10 kg/ha (sekitar 10% dari pupuk awal). Mula-mula air tambak disurutkan hingga sekitar 5 cm di pelataran, selanjutnya pupuk ditebarkan merata di pelataran tambak. Dua hari kemudian air tambak ditambah hingga kedalaman sekitar 40–50 cm.

Pakan tambahan:

♦ Pakan tambahan diberikan pada saat menjelang panen untuk memacu laju pertumbuhan bobot. Pengendalian hama dan penyakit

♦ Pengendalian dini dilakukan bersamaan dengan persiapan tambak (pengeringan, pengapuran, dan pemberian saponin). Selain itu, pemasangan saringan pada pintu air tambak sangat berguna mencegah masuknya predator atau penyaing ikan bandeng ke dalam tambak.

♦ Pengendalian selanjutnya dilakukan dengan monitoring terhadap gangguan ular, kepiting, dan jenis ikan lain sebagai penyaing.

- Panen

♦ Lama pemeliharaan sekitar 4–5 bulan.

♦ Tujuan pemeliharaan untuk mendapatkan ikan bandeng konsumsi (4-5 ekor/kg). ♦ Panen dilakukan dengan menggunakan alat jaring/waring.

ANALISIS USAHA

Analisis usaha produksi budidaya bandeng di tambak dihitung dari berbagai aspek skala usaha budidaya per siklus pemeliharaan. Dalam satu tahun, untuk produksi bandeng umpan, dapat dilaksanakan 3 kali penebaran dan 3 kali panen.

Produksi Bandeng Umpan di Lahan Tambak 1 ha

Keterangan:

- Penebaran 50.000 ekor/ha

- Sintasan 80%

- Sewa pompa Rp 225.000,-/siklus

- Sewa kincir Rp 250.000,-/siklus

- 1 tahun 3 siklus pemeliharaan

- Umur ekonomis peralatan diasumsikan 5 tahun

I. Analisis biaya manfaat

1. Cash flow = earning after tax + depresiasi = Rp 42.957.000,- + 2.825.000,-= Rp 45.782.000,-I. - 1.000.000 - 675.000 675.000 - 750.000 750.000 - 1.920.000 348.000 - 80.000 16.000 4.425.000 2.285.000 II. II.1 - Nener 60.000 ekor @ Rp 75,- 4.500.000 - Pakan 3,5 ton @ Rp 3.000,- 10.500.000

- Pupuk kandang 1 ton Rp 125,- 125.000

- Pupuk urea 100 kg @ Rp 1.100,- 110.000

- Pupuk TSP 105 kg @ Rp 1.800,- 189.000

- Saponin 20 kg @ Rp 3.000,- 60.000

- Upah jaga 2 orang 1.200.000

- Upah panen 10 orang @ Rp 17.500,- + sewa jaring 175.000

- Biaya pemeliharaan tambak 250.000

- Eksploitasi pompa + kincir 250.000

17.359.000 II.2

- Penyusutan tambak + alat per siklus pemeliharaan 942.000

- Bunga Modal 19% 1.380.000 2.322.000 III. 34.000.000 IV. 19.681.000 V. 16.641.000 VI. 14.319.000 VII. 42.957.000

Laba bersih sebelum pajak (III–IV) Laba bersih dalam 1 tahun (3 Periode)

Biaya tetap

Produksi 40.000 ekor @ Rp

850,-Total Penerimaan

Total Biaya (II.1+II.2) Laba operasional (III–I.1)

Total Investasi

Sewa lahan/ha/tahun Rp 1.000.000,- penyusutan/tahun Sewa pompa Sewa kincir Pipa Saringan Total Operasional Biaya

2. Rentabilitas ekonomi

3. Rasio perbandingan antara penerimaan dan biaya (R/C)

4. Pay back periode

5. BEP

Keterangan:

FC = biaya tetap

VC = biaya operasional

S = penerimaan dari hasil penjualan

usaha)

(layak

19%

76,4%

100%

x

21.784.000

16.641.000

100%

x

asset

operating

Net

income

operating

Net

>

=

=

=

usaha)

(layak

1

1,7

19.681.000

34.000.000

=

>

=

bulan)

(5,6

tahun

0,47

000

.

782

.

45

000

.

784

.

21

flow

Cash

asset

operating

Net

=

=

=

4.672.800

34.000.000

17.359.000

-1

2.285.000

S

VC

-1

FC

BEP

=

=

=

B1. Produksi bandeng komsumsi di tambak 1 ha Analisis laba rugi

Keterangan: - Penebaran 50.000 ekor/ha - Sintasan 80% - Sewa pompa/siklus Rp 375.000,-- Sewa kincir/sklus Rp 250.000,-- Panen = 60% - Dipindahkan = 40%

- 1 tahun 2 kali musim tanam (2 periode)

I. - 1.000.000 - 750.000 750.000 - 500.000 500.000 - 1.920.000 348.000 - 80.000 16.000 4.250.000 2.650.000 II. II.1 - Nener 60.000 ekor @ Rp 75,- 4.500.000 - Pakan 3,5 ton @ Rp 3.000,-/kg 13.800.000

- Pupuk kandang 1 ton Rp 125,-/kg 125.000

- Pupuk urea 100 kg @ Rp 1.100,- 110.000

- Pupuk TSP 150 kg @ Rp 1.800,- 270.000

- Saponin 20 kg @ Rp 3.000,- 60.000

- Upah jaga 2 orang 2.400.000

- Upah panen 10 orang @ Rp 17.500,- 175.000

- Biaya pemeliharaan tambak 350.000

- Eksploitasi pompa + kincir 250.000

22.040.000 II.2

- Penyusutan tambak/siklus pemeliharaan 1.325.000

- Bunga Modal 19% 2.497.550 3.822.550 III. 52.500.000 8.640.000 61.140.000 IV. 25.862.550 V. 39.100.000 VI. 35.277.450 VII. 70.554.900 Pipa 24 batang Saringan Total Investasi Sewa lahan/ha/tahun Sewa pompa Sewa kincir Penerimaan Biaya

Laba operasional (III–I.1)

Total

Total Biaya (II.1+II.2) Operasional

Laba bersih sebelum pajak (III–IV) Laba bersih dalam 1 tahun (3 Periode)

Biaya tetap Produksi Total Ukuran konsumsi 5.000 kg @ Rp 10.500,-Ukuran kecil 1.200 kg @ Rp 7.200,-Total

I. Analisis biaya manfaat

1. Cash flow = Earning after tax + depresiasi = 70.554.900 + 2.650.000

= 73.204.900

2. Rentabilitas ekonomi

3. Rasio perbandinngan antara penerimaan dan biaya (R/C)

4. Pay back periode

5. BEP

Keterangan:

FC = Biaya tetap

VC = Biaya operasional

S = Penerimaan dan hasil penjualan

usaha)

(layak

19%

148,7%

100%

x

26.290.000

39.100.000

100%

x

asset

operation

Net

income

operation

Net

>

=

=

=

usaha)

(layak

1

2,4

25.862.550

61.140.000

=

>

=

bulan)

(4,3

tahun

0,36

73.204.900

26.290.000

flow

Cash

asset

operation

Net

=

=

=

6.128.985

61.140.000

22.040.000

1

3.922.550

S

VC

1

FC

BEP

=

=

=

Hasil bandeng yang dipindahkan ke tambak 0,5 ha (16.000 ekor, masa pemeliharaan 2 bulan)

Keterangan :

- Penebaran 50.000 ekor/ha

- Sintasan 80%

- Sewa pompa per periode Rp 375.000

- Sewa kincir per periode Rp 250.000

- Panen = 60%

- Dipindahkan = 40%

- 1 Tahun 2 kali musim tanam (periode).

KESIMPULAN

Teknologi budidaya ikan bandeng telah dikuasai mulai dari tingkat tradisional hingga intensif dengan diversifikasi lokasi di Keramba Jaring Apung dan di tambak air Payau. Teknologi budidaya ikan bandeng di tambak secara umum diawali dengan proses pemilihan lokasi tambak dengan mempertimbangkan aspek teknis yang meliputi: elevasi, jenis tanah dan kualitas air. Sedangkan aspek non teknis adalah pemodalan, infrastuktur, pasar. Aktivitas yang dilakukan setelah pemilihan lokasi tambak adalah persiapan tambak budidaya ikan bandeng meliputi perbaikan komponen tambak, yaitu: Konstruksi, pematang, pintu air, caren, dan saluran, serta pengelolaan tanah dasar tambak. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan benih, pemeliharaan, dan panen. Studi kasus di tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan secara umum menunjukkan adanya persamaan dalam kegiatan budidaya, namun terdapat perbedaan pada target komoditas. Budidaya bandeng di Kabupaten Pangkep umumnya dilakukan dengan sistem monokultur yaitu ikan bandeng yang digelondongkan pada tambak dengan area yang lebih luas daripada area pembesaran. Budidaya di Kabupaten Pinrang didominasi dengan sistem polikultur antara ikan bandeng dan udang windu serta beberapa dengan rumput laut jenis Gracilaria. Sistem budidaya di Kabupaten Sinjai adalah polikultur dengan udang dan rumput laut. Estimasi ekonomi usaha budidaya bandeng konsumsi di tambak selama satu tahun per hektar diperoleh sekitar Rp 100.526.850,-.

DAFTAR ACUAN

Kordi, G.M. 2008. Umpan Tuna Harapan Pasar Bandeng. Artikel Agrina dalam http://www.agrina-online.com. Disitir dari http://www.agrina-online.com (Mei 2009).

Cholik, F., Ateng Jagatraya, A.G., Poernomo, R.P., & Jauzi, A. 2005. Akuakultur Tumpuan Harapan Masa Depan Bangsa. PT Victoria Kreasi Mandiri, Jakarta, 415 hlm.

I.

2.125.000 II.

II.1

- Pakan 3,6 ton @ Rp 3.000,- 10.800.000

- Upah jaga 1 orang 400.000

- Upah panen 175.000

- Eksploitasi pompa + kincir 150.000

Total 11.525.000

Penerimaan

- Produksi 4.000 Kg @ Rp 10.500,- 42.000.000

Total biaya (II.1 + 11.2) 12.028.050

Laba operasional (III–II.1) 30.475.000

Laba bersih sebelum pajak (III–IV) 29.971.450 Total laba bersih bandeng konsumsi dalam setahun

Rp 70.554.900,- + Rp 29.971.950,- = Rp 100.526.850,-Investasi

Tambak dan peralatan Biaya

Taufik., A., Ratnawati, E., Jamil, M., & Yakob, R. 2007. Budidaya Bandeng Secara Intensif. Penebar Swadaya Cetakan 9. Jakarta, 96 hlm.

Anonim. 1997. Sinjai Dalam Angka 1998. Kantor Statistik Kabupaten Sinjai.

————. 1998. Laporan Monografi Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Hanafi, A. & Mustafa, A. 1993. Pengaruh Berbagai Dosis Kapur Pertanian Terhadap Kualitas Tanah. J.

Pen. Budidaya Pantai, 9(4).

Hanafi, A. 1990. Socio Economic and managerial Profiles of Brackishwater Aquaculture In South Sulawesi . J. Pen. Budidaya Pantai, 6(2).

Madeali, M.I., Atmomarsono, M., & Tompo, A. 1993. Studi Kasus Penyebab Kematian Udang Windu di Tambak Intensif, J. Pen. Budidaya Pantai, 9(4).

Mubyarto. 1993. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3S. Jakarta.

Taufik, A., Mangampa, M., & Tjaronge, M. 1997. Tambak bandeng, tiram dan rumput laut sebagai bio filter pada budidaya udang, Balitkanta Maros. J. Pen. Budidaya Pantai, 6(2).

Rangka, N.A., Hanafi, A., & Ratnawati, E. 1995 Dampak Pengembangan Budidaya Udang Intensif Terhadap Masyarakat Sekitarnya. Seri Prosiding Seminar Perikanan I. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Jakarta.

Taufik, A., Ratnawati, E., & Jacob, M.J.R, 1998. Budidaya Bandeng Secara Intensif, PT Penebar Swadaya, Jakarta.