ISLAMISASI ILMU EKONOMI

(Suatu Kajian Metodologi Pengembangan Ekonomi Islam) Oleh: Anita Rahmawaty, M.Ag.

Pendahuluan

Islamisasi pengetahuan merupakan isu yang tidak bisa dilewatkan begitu saja dan telah lama diperbincangkan, termasuk di Indonesia. Banyak kalangan yang mencoba mengusung gagasan ini dan banyak pula yang mengkritiknya, namun tidak banyak yang memahaminya secara konseptual dalam konteks pandangan hidup dan peradaban Islam.

Di antara bidang garap gagasan Islamisasi pengetahuan, ekonomi Islam adalah subjek kajian yang paling maju secara teoritis maupun praktis kendatipun masih berada di tahap awal perkembangan. Namun, sebagai ilmu, ekonomi Islam yang dewasa ini semakin banyak menarik minat orang untuk mengkajinya, ternyata masih sering disalahtafsirkan. Sebagian ada yang menganggap bahwa ekonomi Islam itu a historis. Dengan kata lain, ekonomi Islam yang dibangun oleh para pencetusnya belum dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mapan, karena dipandang tidak ditemukan adanya bangunan pemikiran ekonomi yang utuh seperti halnya dalam ilmu ekonomi modern. Sementara itu, sebagian yang lain menganggap bahwa perkembangan studi ekonomi Islam tidak lain hanyalah sebagai reaksi sesaat dalam merespon modernisme.

Persepsi di atas muncul disebabkan karena ilmu ekonomi Islam sekarang ini memang masih berada dalam tahap perkembangan dan hingga kini masih terus mencari formulasi teori yang benar-benar mapan. Beberapa masalah yang penting adalah munculnya debat metodologis yang mengiringi konstruksi teoritis ekonomi Islam. Namun, di sisi yang lain justru sudah banyak bermunculan institusi-institusi (keuangan) Islam yang mengaplikasikan teori ke dalam praktek sebelum debat metodologi itu benar-benar diselesaikan (Hoetoro, 2007: 3).

dan sebagainya (Hoetoro, 2007: 13). Atau dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam itu sendiri tidak lain adalah merupakan produk dari gerakan Islamisasi ilmu ekonomi. Bagaimanapun juga nalar ekonomi memang harus di-Islamkan. Tetapi pertanyaan yang muncul sekarang adalah apa yang harus di-Islamkan dan bagaimana proses Islamisasi ilmu ekonomi itu dilakukan ? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering diajukan dan mau tidak mau memaksa sebagian orang untuk mengupas lebih dalam masalah metodologi ekonomi Islam, sesuatu yang hingga kini belum mencapai bentuknya yang final.

Untuk itu, tulisan ini berupaya untuk mengupas tentang pencitraan kebangkitan Islam yang tertuang dalam gagasan Islamisasi pengetahuan, bagaimana konsepsi Islamisasi pengetahuan dan gagasan-gagasannya, membincang isu-isu seputar Islamisasi ilmu ekonomi, selanjutnya menawarkan sebuah kerangka metodologis Islamisasi ilmu ekonomi, dan diakhiri dengan beberapa kritik pemikir Muslim terhadap Islamisasi pengetahuan.

Citra Kebangkitan Islam

Sudah menjadi coretan sejarah bahwa Islam sebagai sebuah nilai sekaligus sistem kehidupan pernah menghantarkan manusia pada satu periode kehidupan yang sejahtera, baik lahir maupun batin, baik materi maupun rohani. Islam memiliki sumber hukum dan pengetahuan yang sama sejak dahulu hingga kini, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Sakti, 2007: 1). Namun, sejak abad XV peradaban dan intelektualisme umat Islam mengalami keterpurukan dan kemunduran

peradaban Islam masa lalu di alam modern. Aspirasi tersebut dituangkan dalam beragam bentuk dan aktivitas yang oleh sebagian besar kalangan, terutama para orientalis, diberi label sebagai gerakan fundamentalisme dan kebangkitan Islam (Hoetoro, 2007: 153).

Gerakan kebangkitan Islam sebenarnya adalah sebagai usaha-usaha aktif kaum Muslimin untuk membangun keseluruhan tatanan sosial yang sesuai dengan visi ideologis Islam yang diilhami secara kanonik mengenai realitas. Islam, oleh karena itu mempunyai formulasinya sendiri yang terkait dengan tatanan budaya, sosial, politik dan ekonomi. Sementara itu, Chandra Muzaffar sebagaimana dikutip oleh Hoetoro (2007: 154), melihat kebangkitan sebagai suatu perjuangan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dipahami sebagai perilaku Islam, untuk taat kepada sikap dan praktek-praktek tertentu, dan untuk memajukan pandangan dunia Islam. Dengan kata lain, gerakan kebangkitan Islam merupakan upaya untuk penegasan eksistensi diri dan aktualisasi Islam terhadap suatu keyakinan universal di dunia temporal (Kuntowijoyo, 1994: 48).

Pencitraan kebangkitan Islam seharusnya didasarkan pada pemahaman seperti di atas, sebab jika tidak, maka informasi berharga tentang sisi lain dari kebangkitan Islam yang sangat penting, yaitu kebangkitan intelektualitas akan hilang. Kebangkitan Islam ini dimotori oleh para cendekiawan Muslim terutama mereka yang tergabung di lembaga-lembaga riset, seperti IIIT (the International Institute of Islamic Thought), ISTAC (International Institute of Islamic Thought

and Civilization) dan lembaga-lembaga sejenis lainnya yang menandai sebuah

apresiasi yang positif terhadap perjalanan sejarah kebudayaan dan peradaban universal umat manusia. Kebangkitan itu juga dipandang sebagai yang paling esensial karena sebenarnya masalah kemunduran intelektualitas di dunia Islam telah lama menjadi keprihatinan uatama para sarjana dan cendekiawan Muslim. Gagasan kebangkitan Islam tersebut dituangkan ke dalam suatu proyek prestisius yang dikenal luas sebagai Islamisasi pengetahuan (Islamization of

Konsepsi Islamisasi Pengetahuan

Terdapat banyak kerancuan dalam memaknai istilah Islamisasi pengetahuan (Islamization of Knowlegde). Sebagian menekankan perlunya definisi yang baku tentang istilah tersebut, sebagian lainnya hanya perlu definisi operasional dan sebagian lagi lebih mementingkan isi daripada redaksi teknis. Namun demikian, rupanya sebuah definisi yang jelas tetap diperlukan agar persepsi terhadap istilah ini tidak menjadi rancu.

Istilah Islamisasi dapat diacu dari al-Attas (1993: 44), yaitu pembebasan manusia dari pikiran-pikiran magis, mitologis, animastis dan tradisi nasional yang bertentangan dengan Islam serta penguasaan pikiran sekuler atas ide dan bahasa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa makna Islamisasi pengetahuan adalah usaha pembebasan pengetahuan dan cabang-cabang keilmuannya dari interpretasi yang sekuler menjadi selaras dengan worldview dan idealita Islam. Pada arah ini tampak jelas bahwa dalam proses Islamisasi, setiap pengembangan ilmu pengetahuan seharusnya merefleksikan worldview Islam (Hoetoro, 2007: 165). Kelemahan dalam memahami worldview Islam ini sudah pasti akan menghasilkan produk-produk pengetahuan yang parsial.

Definisi yang lebih praktis dikemukakan oleh Ismail Raji al-Faruqi (1982: 14) bahwa Islamisasi pengetahuan adalah sebuah proses untuk menuang kembali pengetahuan modern dan cabang-cabang keilmuannya ke dalam tata nilai Islam. Istilah ini diantaranya untuk menjembatani dikotomi yang ada antara sistem pendidikan modern sekuler dengan sistem pendidikan tradisional Islam. Selanjutnya, hasil dari proses ini harus diikuti oleh proses integrasi pengetahuan yang baru ke dalam khazanah intelektualitas Islam yang menyelaraskannya dengan pandangan dunia (worldview) dan tata nilai Islam. Untuk merealisasikan hal ini, proses Islamisasi pengetahuan memerlukan tiga langkah utama, yaitu (Ahmadiono, 2003: 204):

b. Penguasaan tradisi ilmiah Islam disertai dengan evaluasi kritis pandangan tentang doktrin-doktrin agama, kebutuhan umat saat ini, dan kemajuan ilmu pengetahuan modern.

c. Sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern sebagai lompatan kreatif untuk menjembatani kesenjangan ilmiah yang terjadi selama masa-masa panjang kevakuman pengembangan ilmu pengetahuan Islam.

Berangkat dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Islamisasi pengetahuan, sepertinya lebih terfokus pada persoalan-persoalan epistemologi dan metodologi dalam membangun ilmu pengetahuan berdasarkan pada sumber-sumber Islam dan metode ilmu pengetahuan modern. Islamisasi adalah sebuah usaha pengembangan teori untuk merestorasi kegiatan-kegiatan ilmiah, terutama untuk ilmu-ilmu sosial ke arah penyatuan wahyu dan observasi dunia empiris. Kegiatan ini tidak sekedar melakukan penambahan atau pengurangan terhadap struktur ilmu pengetahuan, melainkan perlu adanya pengelolaan yang kreatif dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial modern sesuai dengan visi, pandangan dunia dan tradisi keilmuan Islam.

Dengan demikian, hakikat Islamisasi pengetahuan adalah aktivitas-aktivitas kecendekiaan yang sistematik dari ontologi dan epistemologi non Islam ke dalam Islam yang menjadi dasar perubahan metodologi pengembangan ilmu pengetahuan (Hoetoro, 2007: 167). Oleh karena itu, obyek utama Islamisasi adalah bagaimana membangun metodologi atau cara-cara "meng-Islamkan" ilmu-ilmu sosial modern karena disiplin ilmu-ilmu pengetahuan ini dipandang mempengaruhi langsung cara pandang, pola pikir, dan gaya hidup kaum Muslimin.

Gagasan Islamisasi Pengetahuan

ilmu"; al-Faruqi berbicara tentang "Islamisasi ilmu"; sedangkan Sardar tentang penciptaan suatu "sains Islam kontemporer" (Bagir, 2005: 24).

Gagasan para pemikir di atas tentu berbeda-beda, dan terkadang bahkan berseberangan, meskipun terkadang secara kurang cermat dilabeli sama dengan istilah "Islamisasi ilmu". Meski demikian, satu hal yang barangkali merupakan kelemahan bersama gagasan ini adalah bahwa ia tampaknya terutama digagas sebagai gagasan filosofis mengenai sains, dan hingga waktu cukup lama tak jelas benar bagaimana gagasan filosofis itu bisa dijadikan relevan dengan aktivitas ilmiah praktis. Kelemahan ini juga telah menyebabkan ia mudah, dan telah, disalahpahami.

Al-Faruqi, sebenarnya hanya memformalkan gagasan yang sudah lama muncul sejak tahun 1960-an atau bahkan sejak 1930-an ketika al-Maududi, Sayyid Qutb, dan lain-lainnya berbicara tentang aspek-aspek Islam dalam ekonomi. Namun jika dirunut sejak akhir periode tersebut, maka inilah respon yang paling kredibel sebagai jawaban Islam terhadap modernitas, meskipun sampai sekarang ini belum berhasil mencapai bentuknya yang final.

Al-Faruqi dalam "work-plan"nya menyebutkan sebab-sebab kemunduran kaum Muslimin di hampir semua lapangan kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi dan religio-cultural yang disebutnya sebagai "malaise of the ummah". Hal ini disebabkan karena mereka telah kehilangan visi dan kesalahan dalam sistem pendidikan yang dikembangkan. Meskipun tidak dielaborasi lebih jauh, al-Faruqi menyinggung kelemahan visi ini sebagai sebab yang penting mengapa kaum Muslimin sekarang tidak lagi mampu menggali dan mengapresiasi warisan kekayaan intelektualitas para pendahulu mereka yang sebenarnya berperan strategis sebagai pijakan dasar alam modern. Sasaran al-Faruqi adalah reformasi sistem pendidikan yang mendua. Di satu sisi, tradisional, dan di sisi yang lain, modern (sekuler) telah menjadi gabungan sebuah sistem pendidikan yang mampu mengintegrasikan pandangan dunia Islam dan capaian-capaian modernitas (al-Faruqi, 1982: 1-5).

syari'ah. Dengan demikian, al-Faruqi menyarankan proses Islamisasi adalah melakukan penyaringan dari ilmu pengetahuan yang telah ada. Jika semua aspek ilmu tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka otomatis ilmu tersebut tidak dapat dipakai dan dikembangkan lebih lanjut. Namun jika tidak ada unsur dalam suatu ilmu tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sebaiknya dilakukan proses perpaduan dengan nilai-nilai Islam. Metode ini adalah oleh Louay Safi dianggap sebagai pendekatan terpadu penyimpulan syari'ah dan sosial

(a unified approach to Shari'ah dan Social Inference) (Safi, 1996: 171).

Oleh karena itu, dalam karya awalnya tentang Islamisasi pengetahuan, ia menuangkan tahap-tahap pencapaian yang dikenal sebagai dua belas langkah dalam sebuah kerangka kerja (work-plan) (al-Faruqi, 1982: 39-46) yang berisikan tentang usaha penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan modern dengan dibarengi penguasaan segenap warisan intelektualitas Islam sebagai proyek percontohannya. Terlepas dari banyaknya kritik yang diarahkan kepada work-plan tersebut jelas bahwa sasaran al-Faruqi adalah bagaimana menjembatani konfrontasi antara tradisi Islam dan kemajuan Barat.

Karya al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan yang banyak menjadi referensi para pemikir adalah Islamization of Knowlwdge: General Principles and Work-plan, yang diterbitkan oleh The International Institute of Islamic Thought. Karya al-Faruqi ini banyak menjadi rujukan pakar lain dalam memahami dan mengembangkan Islamisasi ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena konsep al-Faruqi dinilai sangat aplikatif dibandingkan dengan konsep al-Attas dan Sardar. Konsep al-Faruqi secara teknis tidak menafikan ilmu pengetahuan yang saat ini sedang eksis yaitu keilmuan sekuler, yang dilakukan hanyalah pemilihan dan pemilahan apa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi dari pemikiran al-Faruqi ini terwujud dengan berdirinya International Islamic University (IIU) di Kuala Lumpur Malaysia dan Islamabad.

knowledge) terhadap pengetahuan yang telah dirasuki oleh visi-visi Barat (westernized). Tak pelak lagi bahwa tekanan al-Attas di sini adalah menyoroti persoalan apakah pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu netral atau tidak. Dan memang, dalam karya-karyanya sepanjang periode 1978-1999, Naquib al-Attas secara intensif menekankan pentingnya koneksi antara worldview (visi) Islam terhadap ilmu pengetahuan modern dan membuat perbandingannya dengan filsafat Barat dan posisi teologinya. Dari sini, ia kemudian menegaskan ketidaknetralan ilmu pengetahuan modern (Barat) dan karena itulah perlu dilakukan usaha Islamisasi. Menurutnya, kegagalan kaum Muslimin dalam memahami pengetahuan secara benar itulah yang menjadi sebab utama kemunduran. Masalah terbesar yang dihadapi kaum Muslimin sekarang adalah bukan lenyapnya kekuasaan politik tetapi karena adanya korupsi yang akut dalam memaknai esensi pengetahuan, yang disebabkan oleh kerancuan internal dan dominasi pengaruh filsafat, sains, dan ideologi Barat modern. Akibatnya, masyarakat kini kehilangan adab yang berimplikasi pada munculnya para pemimpin yang tidak cakap, tidak memiliki integritas moral dan standar intelektual atau spiritual Islam tetapi terus-menerus mengontrol urusan kehidupan umat Islam (Haneef, 2005: 13).

Oleh karena itu, al-Attas berpendapat bahwa proses Islamisasi haruslah menyeluruh dari filosofi, paradigma hingga proses pembelajarannya yang menyesuaikan dengan karateristik keilmuan Islam yang ada. Dengan mengetahui pandangan dunia Islam dan Barat, maka proses Islamisasi akan bisa dilakukan. Sebab Islamisasi ilmu ekonomi melibatkan dua proses yang saling terkait (Armas, 2005: 9-10):

a. Mengisolir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan peradaban Barat dari setiap bidang ilmu pengetahuan modern saat ini, khususnya di dalam ilmu pengetahuan humaniora. Bagaimanapun juga, ilmu-ilmu alam, fisika dan aplikasinya harus di-Islamkan juga, khususnya dalam penafsiran-penafsiran akan fakta-fakta di dalam formulasi teori-teori. b. Memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kunci dalam setiap

Pemikir-pemikir modern lainnya juga mendukung pendapat al-Attas, seperti Brohi, melihat perlunya menyukseskan proyek Islamisasi pengetahuan ini karena pengetahuan modern dengan berbagai macam cabang ilmunya didasarkan pada kerangka yang tidak selaras dengan worldview Islam. Sementara itu, Ausaf Ali menegaskan bahwa setiap sistem ilmu pengetahuan sosial (social sciences) dan perilaku manusia sesungguhnya memerlukan sebuah kerangka konseptual atau teori umum tentang masyarakat, dan sangat jelas bahwa tidak semua ilmu pengetahuan modern kompatibel dengan kerangka konseptual Islam (Haneef, 2005: 14-15).

Al-Alwani mendukung pernyataan ini dengan menegaskan bahwa ilmu pengetahuan modern kini telah menjadi pengetahuan yang sangat positivistik, karena hanya membaca satu buku (alam semesta) sehingga tidak sesuai dengan kerangka pengetahuan Islam yang perlu membaca dua buku, yaitu wahyu dan alam semesta. Menurutnya bahwa ilmu sosial dan humaniora kontemporer adalah produk dari pikiran-pikiran Barat yang memiliki filosofi, metodologi, tujuan, penjelasan terhadap perilaku manusia, dan pandangan kehidupan sendiri yang berseberangan dengan perspektif dan metodologi ilmiah Islam. Hanya dengan melalui "pembacaan dua buku" itulah yang akan menyeimbangkan pemahaman manusia terhadap realitas. Jika gagal melakukan hal itu, maka dipastikan bahwa sistem pendidikan yang ada tidak akan dapat menghasilkan manusia-manusia terdidik selain hanya para juru tulis dan operator teknis (Haneef, 2005: 14-15).

Meskipun sudah banyak cendekiawan Muslim yang mendukung perlunya Islamisasi pengetahuan, namun debat dan polemik ternyata masih sering dijumpai. Perdebatan yang sering muncul adalah seputar masalah definisi, metodologi dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Islamisasi sebagaimana akan dipaparkan dalam akhir tulisan ini.

Membincang Isu-Isu Seputar Islamisasi Ilmu Ekonomi

1. Perbedaan Worldview

Worldview berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan teori

pengetahuan. Dalam worldview itulah konsep, aksioma, hukum dan teori ekonomi dimapankan, dan setiap sistem sosial memiliki visinya sendiri.

Worldview Barat sangat dipengaruhi oleh falsafah darwinisme sosial,

materialisme dan determinisme (Ahmadiono, 2003: 208). Tolok ukur kebenaran, kesenangan dan aspek-aspek lain dalam hidup ditentukan oleh parameter kebendaan. Oleh karena itu, apapun yang berada di luar jangkauan indera, sudah pasti akan ditolak. Worldview Barat ini terefleksikan oleh visi Adam Smith, Karl Marx dan JM.Keynes. Worldview kapitalisme klasik tidak mungkin dapat dilepaskan dari visi Adam Smith yang menurunkan postulat-postulat hukum alam dalam hukum-hukum ekonomi. Jika Tuhan menciptakan sebuah mekanisme yang bekerja secara harmonis dan otomatis tanpa ada intervensi apapun, maka laissez faire merupakan kebijaksanaan yang tertinggi dalam kehidupan sosial umat manusia (al-Faruqi, 1995: 179). Smith selanjutnya mewacanakan pemuasan self-interest dan persaingan bebas sebagai hukum alam yang menggerakkan motif-motif ekonomi manusia yang dipandang selaras dengan kepentingan sosial. Pengembangan visi kapitalisme kasik ini mencapai puncaknya ketika Leon Walras mengenalkan konsep "Tatonnement" untuk menunjukkan bahwa seluruh kekuatan pasar dalam ekonomi laissez faire secara simultan mampu menjaga keseimbangan

(economic equilibrium). Teoretisasi Walras ini kian memperjelas abstraksi

Dengan mendasarkan pada worldview di atas, ilmu ekonomi konvensional bercorak egoistis, yaitu aktivitas ekonomi hanya bertujuan memenuhi kepentingan diri sendiri. Ini didukung dengan beberapa konsep yang lahir dari worldview dan menjadi pilar paradigma ekonomi konvensional, Salah satu pilar itu adalah rasional economic man. Ilmu ekonomi konvensional berpandangan bahwa perilaku individu adalah rasional. Aspek rasionalitas diartikan sebagai upaya pemenuhan kepentingan "diri sendiri" secara bebas dan kepentingan itu berwujud maximisasi kekayaan dan kepuasan tanpa melihat dampaknya kepada kesejahteraan orang lain (Ahmadiono, 2003: 208-209).

Selain konsep di atas, bagian lain yang tak kalah pentingnya adalah pengaruh positivisme dalam ekonomi konvensional. Positivisme telah menjadi bagian integral dari paradigma ilmu ekonomi konvensional. Ini berakibat pada pengabaian peran nilai moral sebagai alat untuk memfilter alokasi dan distribusi sumber daya dan menganggap faktor-faktor seperti cita rasa, preferensi dan lembaga sosio-ekonomi sebagai variabel yang tak perlu diperdebatkan. Selain itu, positivisme mendorong ilmu ekonomi harus mempunyai jawaban benar atau salah yang dapat ditentukan secara empiris. Dalam ekonomi konvensional, jawaban ini otomatis menekankan pada konsep yang dapat diukur secara material atau keuangan. Sikap demikian telah menjauhkan dari tugas menganalisis dampak nilai-nilai sosial dan institusi pada alokasi dan distribusi sumber daya.

Pandangan lain yang menjadi pilar paradigma ekonomi konvensional adalah konsep pasar bebas atau non intervensi pemerintah, yang sering disebut dengan "laissez faire". Konsep ini menilai bahwa ekonomi akan berjalan dengan baik jika ia dibiarkan berjalan sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi akan mampu memulihkan dirinya sendiri (self

adjustment) karena ada kekuatan pengatur yang disebut sebagai invisible

hands (tangan gaib) (Jusmaliani, 2005: 348).

watak dasar ekonomi konvensional memandang manusia sebagai bersifat selfish. Ini terlihat dari teori harga yang menjadi cermin kepentingan individu, teori persaingan sempurna yang mengabaikan adanya fakta bahwa tidak semua individu mampu masuk dalam pasar dan teori nilai guna (utilitarianisme) sebagai nilai yang sejalan dengan kesenangan materi dan teori keadilan distributif yang hanya menganggap keadilan adanya kesempatan yang sama setiap orang untuk mendapatkan barang ataupun jasa dalam mekanisme pasar. Meski demikian, memang tidak dapat disangkal bahwa visi kapitalisme ini kini telah mencapai aktualisasinya dalam sebuah peradaban material yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Namun sayangnya, peradaban ini telah jauh mengubah kualitas dengan kuantitas, intuisi dengan rasio, hidup untuk idealita dengan hidup untuk kesenangan, kebenaran dengan kekuasaan, dan sebagainya.

Berbeda dengan scientific worldview, Islamic worldview adalah sebuah visi yang menyatukan kebenaran wahyu dan ilmu pengetahuan secara harmoni. Islamic worldview didasarkan kepada wahyu (Qur'an dan al-Hadits), bersifat fleksibel, namun tidak bisa digantikan. Islamic worldview dibangun oleh tiga keyakinan pokok, yaitu Tauhid, khilafah dan 'adalah (Ahmadiono, 2003: 200). Implikasi dari Islamic worldview ini adalah formulasi teoritis ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada penjelasan yang bersifat mekanistik atau positivistik terjadinya perilaku dan interaksi ekonomi, sebagaimana terlihat dalam ekonomi modern, seperti dalam teori konsumsi, pasar, upah, teori produksi, dan sebagainya. Namun, justru dalam ekonomi Islam, perilaku ekonomi yang berimplikasi kepada etika, moralitas dan nilai-nilai normatif lainnya dipandang penting dan karena itu perlu dimasukkan dalam pengembangan teori (Hoetoro, 2007: 207).

seluruh manusia. Implikasinya adalah terbukanya kesempatan yang sama bagi manusia dalam memperoleh rezeki Allah, meskipun ketidakmerataan ekonomi di antara manusia tak terlepas dari kekuasaan Allah. Namun, dalam kerangka tawhid, perbedaan kemampuan secara ekonomis ini justru mendorong pada adanya persaudaraan, saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi melalui mekanisme syirkah, qirad, dan sebagainya (Ahmadiono, 2003: 210).

Konsep khilafah dalam Islam menempatkan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Manusia mendapat sarana sumber-sumber materi yang dapat membantunya dalam mengemban misinya secara efektif. Pemanfaatan sumber-sumber pemberian Allah itu harus dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan (falah) seluruh umat manusia, bukan untuk kepentingan pribadi sendiri sebagaimana menjadi falsafah ekonomi konvensional. Karenanya, untuk mewujudkan tujuan ini, Islam juga menjadikan konsep 'adalah sebagai bagian pandangan dunianya. Dalam konteks sosio-ekonomi, tujuan keadilan mewujud pada distribusi pendapatan, dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam yang mendasarkan pada persaudaraan kemanusiaan universal. Adanya dorongan persaudaraan universal dan keadilan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak akan dapat direalisir tanpa adanya pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam ekonomi Islam, konsepsi ini berperan penting karena membedakannya dari konsep rasionalitas ekonomi sebagaimana yang dijumpai dalam ilmu ekonomi modern (Hoetoro, 2007: 203).

Atas dasar worldview yang demikian, sebagai upaya Islamisasi ilmu ekonomi lahir beberapa konsep yang menjadi pilar paradigma ekonomi Islam.

Pertama, Islam memandang manusia mempunyai kewajiban moral menjaga

dalam Islam. Filter moral menekankan pada pendayagunaan sumber daya ekonomi harus sejalan dengan konsep khilafah dan 'adalah. Ketiga, mekanisme pasar bebas terkontrol. Islam menerima adanya campur tangan pemerintah dalam pendistribusian secara merata sumber daya ekonomis. Peran negara dalam mekanisme pasar dapat berupa bantuan untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memantapkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, mempertahankan jalur ekonomi di atas ketentuan yang telah disepakati, dan mencegah penyelewengan melalui kepentingan pribadi (Ahmadiono, 2003: 210-211).

Ketiga pilar paradigma ekonomi Islam ini dipandang sangat strategis dalam membangun sistem perekonomian Islami yang tidak hanya mencari keuntungan pribadi, seperti yang menjadi watak dasar ekonomi konvensional.

2. Hubungan Wahyu dan Akal

Hubungan antara wahyu (revelation) dan akal (reason) adalah isu metodologis lain yang sering ditemukan dalam wacana ilmiah Barat dan Islam. Menurut Zubair Hasan, hubungan antara wahyu dan akal dapat ditinjau dalam dua cara, yaitu (1) akal bekerja dari dalam sebagai sarana organik ketika berbicara soal wahyu, atau (2) akal menolak wahyu dari luar. Tetapi, secara metodologis, posisi keduanya berbeda; yang pertama mencerminkan cara pandang Islami, sedangkan yang kedua merupakan cara pandang sekuler (Hasan, 1998: 12).

wahyu tersebut. Fungsi pokok wahyu adalah menjelaskan fenomena ekonomi dalam perspektif transendental dan hal-hal yang tak terjawab oleh logika. Oleh karena itu, analisis ekonomi Islam menjangkau spektrum yang lebih luas daripada analisis ekonomi konvensional (Hoetoro, 2007: 258).

3. Persoalan Metodologi

Dalam proses Islamisasi ilmu ekonomi, metodologi ilmu ekonomi merupakan hal yang penting dan mendasar karena melalui metodologi inilah kebenaran hukum atau teori diharapkan tercapai. Perumusan teori-teori ekonomi yang didasarkan kepada paradigma atau worldview Islam mau tidak mau harus berangkat dari sebuah metodologi yang berbeda dengan metodologi ilmu ekonomi saat ini. Secara prinsip, keduanya berbeda sama sekali dalam banyak hal, terutama tentang tatanan nilai, filsafat dan pandangan dunia

(worldview) yang mendasari, alur sejarah perkembangannya serta posisinya

terhadap ilmu ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, proses Islamisasi ilmu ekonomi diharapkan dapat mengintegrasikan keduanya yang meski berbeda, namun juga memiliki sejumlah kesamaan yang bersifat natural (Muqorobin, 2005: 1).

Barangkali banyak ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi yang mengikuti pola pikir atau penalaran yang umum dipakai dalam dunia eksakta (kealaman), seperti fisika, kimia dam biologi, yang memiliki parameter yang sudah baku dan pasti, seperti gaya gravitasi, yang dibuktikan dengan benda-benda yang selalu jatuh mendekati bumi. Hal inilah yang menyebabkan banyak lontaran kritik yang dialamatkan kepada metodologi ilmu ekonomi karena terlalu matematik, steril dan tidak realistik serta sangat terasa kering dari wacana etik dan nilai-nilai humanis yang semestinya tidak pernah lepas dari kemanusiaan manusia itu sendiri (Adnan, 2000: 297).

Dalam hal metodologi ilmu ekonomi Islam, diantara tokoh yang pernah menawarkan pemikirannya adalah Ismail Raji al-Faruqi (1982: 22-33), yang menawarkan prinsip-prinsip dasar metodologi Islami, yaitu the unity of Allah (SWT), the unity of creation, the unity of truth and the unity of

knowledge, the unity of life dan the unity of humanity.

Dengan menelaah pandangan ini, ternyata metodologi yang ditawarkan al-Faruqi jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang saat ini disebut sebagai scientific approach. Scientific approach berbasis pada sesuatu yang empiris, secara tidak langsung menafi'kan eksistensi Tuhan. Hal ini disebabkan karena paham ini menilai bahwa sebuah kebenaran harus diperoleh dengan a

posteriori. Safi mencatat bahwa metodologi Barat memiliki dua kelemahan,

yaitu (1) terjebak kepada bias-bias empirisme yang mencapai puncaknya dalam pendekatan positivisme logis, dan (2) pencabutan wahyu Ilahi sebagai sumber pengetahuan ilmiah. Akibat dari bias-bias metodologi ini adalah bahwa kebenaran ilmiah hanya dapat dibuktikan secara empiris dan logis atau bahkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Sementara itu, metodologi tradisional Islam juga mengandung kelemahan yaitu membatasi ijtihad kepada penjelasan legalistik formal, terlalu atomistik dan terpaku kepada pemikiran analogis (Hoetoro, 2007: 250).

didasarkan kepada gagasan tentang universalitas dan kesempurnaan Islam dengan mengandaikan terbentuknya sebuah model masyarakat Islam murni sehingga prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat terwujud sepenuhnya. Sementara itu, pendekatan kedua tampak lebih pragmatis. Pendekatan ini lebih menekankan pada langkah-langkah yang evalusioner untuk memodifikasi tatanan sosial-ekonomi modern menuju idealita Islam. Nampaknya, pendekatan kedua ini lebih banyak diminati karena dipandang memberi ruang yang fleksibel untuk melakukan modifikasi dan perbaruan metodologis sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Pada umumnya, Islamisasi ekonomi menempuh pendekatan ini (Hoetoro, 2007: 251).

Kerangka Metodologis Islamisasi Ilmu Ekonomi : Sebuah Tawaran

Sejauh yang penulis ketahui bahwa sampai saat ini, belum ada secara baku apa yang disebut sebagai metodologi Islami, baik yang bersifat umum untuk keseluruhan ilmu, apalagi yang bersifat khusus, seperti ilmu ekonomi Islam. Namun, upaya pada arah ini telah mulai dilakukan, meskipun baru pada tahap awal dan belum mencapai suatu hasil yang memuaskan. Oleh karena itu. Islamisasi ilmu, pada intinya bertujuan memberikan landasan metodologi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan visi Islam. Caranya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam (Naqvi), wahyu Islam (Louay Safi) atau maqashid syari'ah (Umer Chapra) ke dalam konstruksi keilmuan ilmu ekonomi.

Hubungan Dinamik Aspek Normatif dan Positif

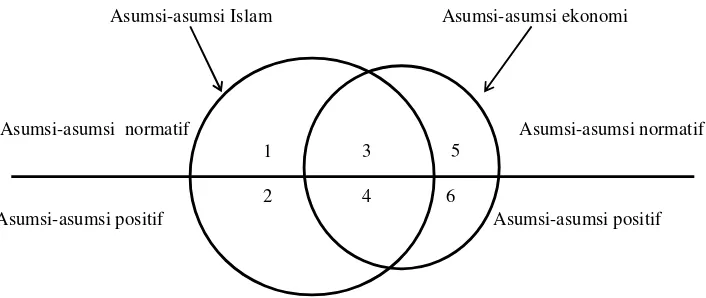

Asumsi-asumsi Islam Asumsi-asumsi ekonomi

Asumsi-asumsi normatif Asumsi-asumsi normatif 1 3 5

2 4 6

Asumsi-asumsi positif Asumsi-asumsi positif

Gambar tersebut memberikan enam kategori asumsi, yaitu (1) asumsi normatif Islam; (2) asumsi positif Islam; (3) asumsi normatif Islam yang dikonfirmasi oleh ilmu ekonomi; (4) asumsi positif Islam yang dikonfirmasi oleh ilmu ekonomi; (5) asumsi normatif ilmu ekonomi; dan (6) asumsi positif ilmu ekonomi. Berdasarkan gambar di atas memungkinkan teori-teori ekonomi Islam dibangun lebih realistis, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama: Asumsi Normatif Islam (kategori 1 dan 3)

semua ilmu pengetahuan tidak dapat menghindari fakta ini meskipun ilmu pengetahuan Barat cenderung untuk mengingkarinya (az-Zarqa, 2003: 12). Kedua: Asumsi Positif Islam (kategori 2 dan 4)

Asumsi ini menjelaskan realitas dengan merujuk pada relasi antar variabel atau fakta-fakta yang terhubung. Beberapa contoh dapat diperhatikan dalam QS. Ali Imron (3):15-16 mengenai kecintaan manusia terhadap kekayaan. Berdasarkan ayat ini ditemukan adanya 2 (dua) pernyataan positif, yaitu (1) manusia memiliki hasrat yang tak terbatas terhadap kekayaan (unlimited wants); dan (2) keimanan kepada Allah membatasi hasrat tersebut pada tingkat moderasi yang dianjurkan. Dengan demikian, ayat di atas tampak mengakui adanya kecenderungan manusiawi untuk memuaskan keinginan yang tak terbatas sebagaimana definisi ekonomi konvensional. Tetapi ekonomi Islam juga mengakui sisi lain dari hasrat manusia ini bahwa moderasi adalah jalan yang terbaik sehingga pemuasan keinginan ini tidak hanya didorong oleh pemuasan nafsu melainkan diletakkan secara seimbang antara kebutuhan fisik dan spiritual (az-Zarqa, 2003: 13). Ketiga: Asumsi Positif Ilmu Ekonomi (kategori 6)

Para ekonom sepakat bahwa teori-teori ilmu ekonomi menjustifikasi apa yang sedang berlaku di masyarakat. Hal ini menandakan kuatnya pengaruh positivistik dalam pengambangan teori ekonomi. Menariknya, dalam proses teoretisasi fakta-fakta ekonomi tersebut sering berangkat dari perspektifnya masing-masing, menandakan bahwa sebenarnya mereka juga dipengaruhi oleh sistem nilai tertentu. Karena itu dapat diterima jika banyak orang menilai bahwa teori-teori ekonomi positif pada dasarnya merefleksikan norma-norma, tata nilai

dan worldview Barat, tidak hanya merupakan sebuah analisis positif fenomena

ekonomi.

sebab model atau hipotesis yang dibangun ditentukan oleh kesesuaiannya dengan asumsi dan prinsip-prinsip syari'at (Hoetoro, 2007: 267-268).

Namun demikian, pemaduan aspek normatif dalam perumusan teori ekonomi Islam harus dilakukan secara cermat dan tidak boleh dilakukan secara serampangan dan gegabah. Kesalahan dalam memadukan aspek normatif ke dalam perumusan teori ekonomi akan menimbulkan dampak yang serius. Sebuah hukum ekonomi yang sudah berlaku secara umum tidak perlu dipaksa untuk menerima nilai normatif agama ke dalam formulasi teori. Misalnya, hukum permintaan menjelaskan hubungan antara jumlah barang dan harga; bila permintaan terhadap barang tertentu naik/turun, maka harga barang tersebut akan naik/turun pula, ceteris paribus. Ini merupakan sebuah hukum ekonomi yang berlaku bagi siapa saja, baik di Barat maupun di Timur atau fitrah yang ditemukan dalam perilaku ekonomi manusia tanpa melihat atribut apapun yang dimilikinya. Untuk itu, perumusan teori ekonomi Islam tidak perlu memaksa diri dengan cara membuat inkonsistensi teori bahwa untuk konsumen Muslim hukum permintaan tidak berlaku lagi karena adanya aspek-aspek religius yang menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan sehingga berdampak kepada kurva permintaan yang berbeda antara konsumen Muslim dan non-Muslim (Hoetoro, 2007: 269). Menurut penulis, kurva permintaan tidak akan mengalami perubahan, tetapi bisa bergerak sesuai dengan definisi terhadap realitas yang juga senantiasa berubah. Hal ini tergantung pada asumsi-asumsi yang dibangun, misalnya, zakat dapat membuat pola permintaan berubah yang dengan sendirinya dapat menggeser kurva permintaan. Namun jangan dibingungkan dengan pergeseran barang yang diminta pada kurva permintaan yang sama.

penentuan relevansi Islam yang dapat ditemukan dalam warisan Islam terkait dengan disiplin tersebut (3,4,5,7) dan adanya upaya sintesis untuk membangun disiplin dimaksud dalam perspektif Islam (10). Sedangkan langkah 8,9,11 dan 12 merepresentasikan komitmen moral individu terhadap pilihan persoalan dan sumber. Secara jelas, kedua belas langkah dalam work-plan al-Faruqi adalah sebagai berikut (Haneef, 2005: 59):

The Necessary Steps Leading to

Islamization of Knowledge

Mastery of the Modern

Discipline Legacy: the AnthologyMastery of the Islamic

Establishment of Specific Rele-vance of Islam to the Discipline

Disciplinary Survey Mastery of the Islamic Legacy: Analysis

Critical Assessment of the

Modern Discipline Critical Assessment of the Islamic Legacy

(terutama aktivitas ekonomi) sebenarnya hanya cocok diterapkan di zaman yang masih sederhana seperti di masa awal pertumbuhan Islam sampai masa abad pertengahan. Islam tidak sesuai untuk dunia modern yang sangat impersonal dan karena itu usaha untuk meng-Islamkan ilmu pengetahuan modern hanya akan memboroskan waktu, energi dan pikiran (Hoetoro, 2007: 156).

Pada dasarnya sebagian besar kritik atas Islamisasi pengetahuan diarahkan pada tahap-tahap Islamisasi al-Faruqi yang dituangkan dalam dua belas langkah. Sebagian mengktitisi secara menyeluruh dan sebagian lainnya memberi kritik pada aspek-aspek tertentu dalam Islamisasi. Adalah Ziauddin Sardar yang sejak tahun 1980 memberikan kritik paling komprehensif atas wacana Islamisasi ini. Dalam rediscovery of Islamic Epistemology, Sardar mengkritisi gagasan al-Faruqi yang hanya memfokuskan pada langkah-langkah mekanik Islamisasi tanpa mempersoalkan lebih jauh nature dari epistemologi ilmu pengetahuan Barat. Langkah-langkah tersebut sulit untuk dioperasionalkan dan batasan untuk setiap tahapan yang dilakukan tampak kabur (Hoetoro, 2007: 175).

Kritik lainnya diberikan oleh Fazlur Rahman dalam Islamization of

Knowledge: a response, bahwa work-plan al-Faruqi sebenarnya tidaklah

mencukupi untuk Islamisasi itu sendiri sebab yang diperlukan sebenarnya bukan penciptaan proposisi melainkan akal pikiran. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan adalah baik. Masalah kemudian muncul adalah disebabkan penggunaan yang salah oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan itu (Baidowi, 2002: 186). Bagi Fazlur Rahman, ilmu pengetahuan memiliki dua kualitas seperti 'senjata bermata dua' yang harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab sekaligus dalam cara menggunakannya secara benar (Armas, 2005: 10). Oleh karena itu, sesungguhnya yang paling diperlukan adalah melahirkan para pemikir yang tercerahkan oleh tradisi ilmiah Islam sehingga dapat mempelajari secara kritis bangunan ilmu pengetahuan modern.

manusianya. Menurut Sardar, yang dikenal dengan Ijmali, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dan radikal untuk berkembangnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Pencangkokan metodologi secara parsial hanya akan melahirkan ilmu pengetahuan yang seolah-olah Islami tetapi sebenarnya masih berpijak pada analisis Barat. Oleh karena itu, diperlukan pendefinisian ulang kategori ilmu-ilmu pengetahuan yang benar-benar diperlukan oleh dunia Islam modern (Hoetoro, 2007: 177).

Pada umumnya, para pengkritik Islamisasi ilmu berpendapat bahwa sains adalah mengkaji fakta-fakta, objektif dan independent dari manusia, budaya atau agama dan harus dipisahkan dari nilai-nilai. Abdus Salam menyatakan,"There is only one universal science, its problems and modalities are international and

there is no such thing as Islamic science just as there is no Hindu science, no

Jewish science, nor Christian science"(Daud, 1998: 410).

Pernyataan Abdus Salam menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya sains Islam. Pernyataan sekuler ini menunjukkan bahwa Abdus Salam menceraikan pandangan dunia Islam menjadi dasar metafisis kepada sains. Padahal pandangan dunia Islam akan selalu terkait dengan pemikiran dan aktivitas seorang saintis. Pernyataan Abdus Salam di atas menunjukkan pernyataan seorang saintis Muslim sekuler.

Sementara itu, Safi sebagaimana dikutip oleh Hoetoro (2007: 178) memberikan kritik Islamisasi pada aspek metodologi. Dalam The Quest for an Islamic Methodology: The Islamization of Knowledge Project in Its Second

Decade, menyatakan bahwa kemunculan ilmu pengetahuan yang sudah

terislamkan (Islamized knowledge) mustahil terjadi tanpa adanya aplikasi metodologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan itu. Langkah pertama yang diperlukan sesungguhnya adalah penciptaan metodologi yang memadukan tradisi ilmiah Islam dan modern, sehingga dapat memfasilitasi pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan Islam modern. Sampai kini, kritik Safi tampak tetap relevan karena memang bidang inilah yang sesungguhnya belum tergarap secara tuntas. Penggunaan metodologi yang kurang seimbang, misalnya terlalu fiqhiyah –seperti kini banyak dijumpai dalam pengembangan institusi keuangan dan perbankan Islam – dirasakan tidak mencukupi untuk tumbuhnya ilmu pengetahuan Islam modern yang kokoh.

Pentingnya aspek metodologi ini juga ditekankan oleh Arif yang memandang bahwa metodologi Islamisasi pengetahuan bisa saja mencontoh pengembangan metodologi yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan modern. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah melalui proses stratifikasi sistem ilmiah yang ditujukan untuk merepresentasikan cakupan konsep dan teorema mendekati pengalaman yang secara logis berakar pada basis konsepsi fundamental dan aksioma. Tujuan praktis dari proses stratifikasi ini adalah memberikan pemahaman umum berfungsinya sistem ilmiah yang dibangun di atas dasar filosofi dan worldview tertentu (Hoetoro, 2007: 179).

dengan berbagai institusi Keuangan dan perbankan Islam yang semakin banyak diminati masyarakat.

Catatan Penutup

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat beberapa catatan akhir sebagai berikut:

1. Islamisasi pengetahuan telah membuahkan hasil yang potensial untuk berkembang pesat. Ekonomi Islam boleh dikatakan merupakan salah satu hasil nyata dari gagasan Islamisasi pengetahuan tersebut. Namun demikian, masih ada anggapan bahwa hakikat ekonomi Islam adalah ekonomi konvensional minus riba plus zakat dan etika sehingga tidak memadai untuk disebut sebagai disiplin ilmu ekonomi yang benar-benar baru. Untuk itu, upaya Islamisasi ilmu ekonomi masih akan terus dilakukan dan tidak akan pernah berhenti dalam rangka memformulasikan teori ekonomi Islam yang benar-benar mapan.

2. Terdapat 3 (tiga) isu-isu penting dalam proses Islamisasi ilmu Ekonomi, yaitu (1) perbedaan worldview (pandangan hidup), (2) hubungan wahyu dan akal; dan (3) persoalan metodologi.

DAFTAR PUSTAKA

Adnin Armas, "Krisis Epistemologi dan Islamisasi Ilmu", dalam Tsaqafah, Vol. 3, No. 1, Dzulqa'dah 1427.

---, "Westernisasi dan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer", dalam Workshop Pondasi Epistemologi Untuk Ilmu Ekonomi, 11 April 2005.

Ahmadiono, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Ekonomi (Studi atas Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan al-Faruqi dan Relevansinya dalam Bidang Ekonomi)", dalam Antologi Kajian Islam, Juli 2003.

Ahmad Baidowi, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Sebuah Respon Terhadap Gagasan Ismail Raji Al-Faruqi" dalam Refleksi, Vol.2, No. 2, Juli 2002.

Akhyar Adnan, "Metodologi Ekonomi Konvensional dalam Penelitian Ekonomi Islam, dalam Antologi Studi Islam, Teori dan metodologi, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Ali Sakti, "Analisis Teoritis Ekonomi Islam", didownload dari http://abiaqsa.blogspot.com/2007/07/islamisasi_ilmu pengetahuan,html.

Arif Hoetoro, Ekonomi islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi, Malang: BPFE Unibraw, 2007.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, Islam and Secularism, Malaysia: International Institute of Islamic Thought and Civilation (ISTAC), 1993.

Chapra, M. Umer, Masa Depan Ilmu Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Al-Faruqi, Ismail Raji, Islamization of Knowledge: General Principles and

Workplan, Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1982.

---, Tawhid, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.

Haneef, Mohamed Aslaam, A Critical Survey of Islamization of Knowledge, Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2005.

Hasan, Zubair, "Islamization of Knowledge in Economics: Issues and Agenda", dalam IIUM Journal of Economics and Management, 1998,Vol. 6, No.2.

Jusmaliani, dkk., Kebijakan Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpertasi Untuk Aksi, Bandung: Mizan, 1994.

Masyhudi Muqorobin, "A Two – in –One Approach to Developing Methodology in Economics: Towards Islamization of the Discipline", dalam Workshop Pondasi Epistemologi Untuk Ilmu Ekonomi, 11 April 2005.

---, "Methodology of Economics: Seculer Versus Islamic", dalam

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, FE UMY, Vol.2, No. 1, April

2001.

---, "Landscape for the Future Islamic Economics", dalam ISEFID Review Journal of Islamic Economic Forum for Indonesian

Development, Vol. 3, No. 3, Desember 2004.

Naqvi, Syed Nawab Haider, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Rahman, Fazlur, "Islamization of Knowledge: A Response", dalam American

Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), 1988, 5, No. 6.

Safi, Louay, The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and

Western Methods of Inquiry, Malaysia: International Islamic University

Malaysia (IIUM) Press, 1996.

Syamsul Anwar, "Ekonomi dalam Studi Keislaman", makalah perkuliahan Program Doktor Ekonomi Islam, 2007.

Ugi Suharto, "Paradigma Ekonomi Konvensional dalam Sosialisasi Ekonomi Islam", dalam ISEFID Review Journal of Islamic Economic Forum for

Indonesian Development, Vol. 3, No. 3, Desember 2004.

Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas – An Exposition of The Original Concept of

Islamization, Kuala Lumpur: ISTAC, 1998.

Zarqa, Anas, "Islamization of Economics: the Concept and Methodology", dalam

JKAU: Islamic Economics, 2003, Vol. 16, No. 1.

BIODATA PENULIS