KARANGANYAR

SKRIPSI

“Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Keperawatan”

Oleh :

WAHYU MARYUDIANTO NIM. ST.14068

PROGRAM STUDI S-1 KEPERAWATAN STIKES KUSUMA HUSADA

SURAKARTA 2016

ii

PENGALAMAN PERAWAT PADA PENATALAKSANAAN IRIGASI

TRAKSI KATETER THREE WAY PADA PASIEN TURP

DI RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH MOJOSONGO II

KARANGANYAR

Oleh:

Wahyu Maryudianto NIM ST14068

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 26 februari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan

Pembimbing Utama

bc. Yeti Nurhayati, M.Kes NIK 201378115

Pembimbing Pendamping

Anissa Cindy Nurul Afni, S.Kep.,Ns.,M.Kep NIK 201188087

Penguji

Anita Istiningtyas, S.Kep.,Ns.,M.Kep NIK. 201087055

Surakarta, 26 februari 2016 Ketua Program Studi S-1 Keperawatan

Atiek Murharyati, S.Kep.,Ns.,M.Kep NIK. 200680021

iii Nama : Wahyu Maryudianto

NIM : ST 14068

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1) Karya Tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di STIKes Kusuma Husada Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.

2) Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Tim Penguji. 3) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4) Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 26 Februari 2016 Yang membuat pernyataan

Meterai Rp 6000

(Wahyu Maryudianto) NIM. ST.14068

iv

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengalaman Perawat Pada Penatalaksanaan Irigasi Traksi Kateter Three Way Pada Pasien TURP di Rumah Sakit khusus Bedah Mojosongo II Karanganyar” Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi di program S-1 keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis banyak mendapatkan pengarahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Wahyu Rima Agustin, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Ketua STIKes Kusuma Husada Surakarta.

2. Atiek Murharyati, S.Kep.,NS., M.Kep selaku Ketua Prodi S-1 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

3. bc. Yeti Nurhayati, M.Kes Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan serta masukan selama proses penyusunan proposal Skripsi ini hingga selesai.

4. Anissa Cindy Nurul Afni, S.kep.,Ns.,M.Kep., selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan serta masukan selama proses penyusunan Skripsi ini hingga selesai 5. Anita Istiningtyas, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing penguji yang telah

meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan serta masukan selama proses penyusunan Skripsi ini hingga selesai

6. Segenap dosen Program Studi S-1 Keperawatan dan Staf pengajar STIKes Kusuma Husada Surakarta yang telah memberi ilmu dan bimbingan.

7. Teman-teman mahasiswa Program Studi S-1 Transferan Keperawatan angkatan yang ke 2 Tahun 2015, khususnya teman RSUD sragen, mas istanto, markus, warsito yang telah senantiasa menjadi teman seperjuangan. Member dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini

v

10. Untuk istriku Hanik Kurniawati dan calon buah hatiku sebagai penyemangatku dalam pembuatan skripsi.

11. Informan yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan sehingga dapat menyempurnakan Skripsi ini. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan terutama bagi penulis serta bermanfaat bagi mahasiswa STIKes Kusuma Husada Surakarta khususnya bagiilmu Keperawatan di Indonesia pada umumnya.

Surakarta, 26 Februari 2016 Peneliti

vi

LEMBAR PERSETUJUAN ... ii

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

SURAT PERNYATAAN ... iv

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

ABSTRAK ... xiii ABSTRACT ... xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang ... 1 1.2. Rumusan masalah ... 8 1.3. Tujuan Penilitian ... 8 1.4. Manfaat penelitian ... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Pengalaman ... 11

2.2. Pengertian Perawat ... 14

2.3. Konsep Benigna Prostat Hiperplasia ... 19

2.3.1 Pengertian ... 19

2.3.2 Etiologi ... 20

2.3.3 Manifestasi Klinis ... 21

2.3.4 Anatomi Sistem Uroginetal ... 22

2.3.5 Kelenjar Prostat ... 23

2.3.6 Fisiologi prostat ... 24

2.3.7 Patofisiologi ... 25

vii

2.5.2 Persiapan Kateterisasi ... 40

2.5.3 Teknik Katerisasi ... 41

2.5.4 Kesulitan Dalam Memasukkan Kateter ... 43

2.6 Irigasi Kateter ... 45

2.6.1. Pengertian ... 45

2.6.2. Tujuan ... 45

2.6.3. Tipe Irigasi Kateter... 45

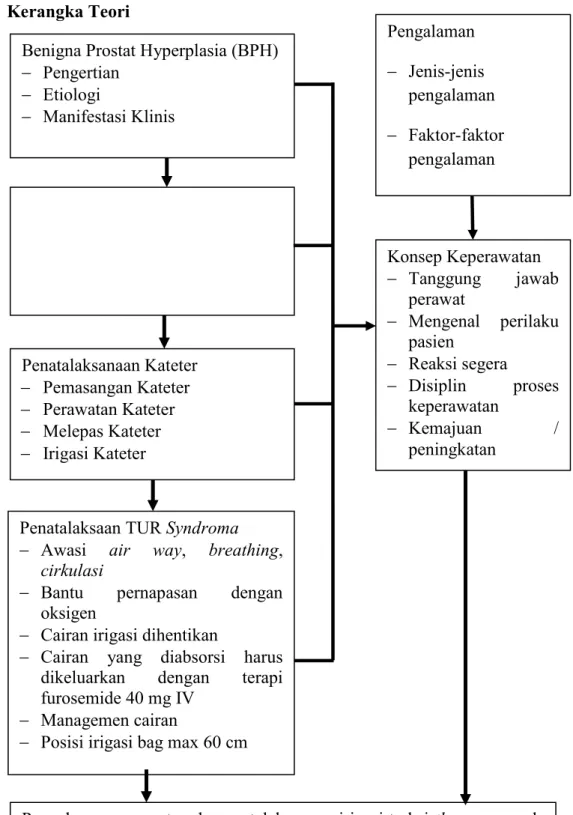

2.7 Kerangka Teori ... 50

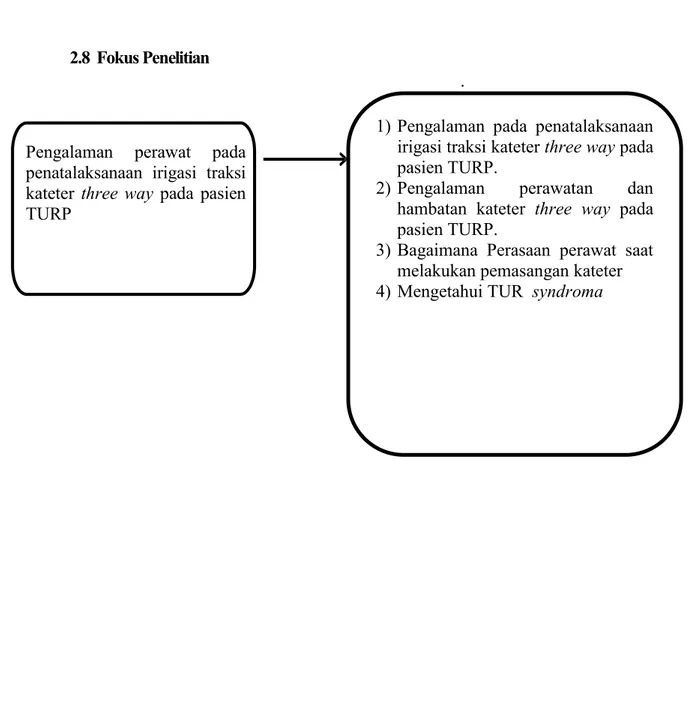

2.8 Fokus Penelitian ... 50

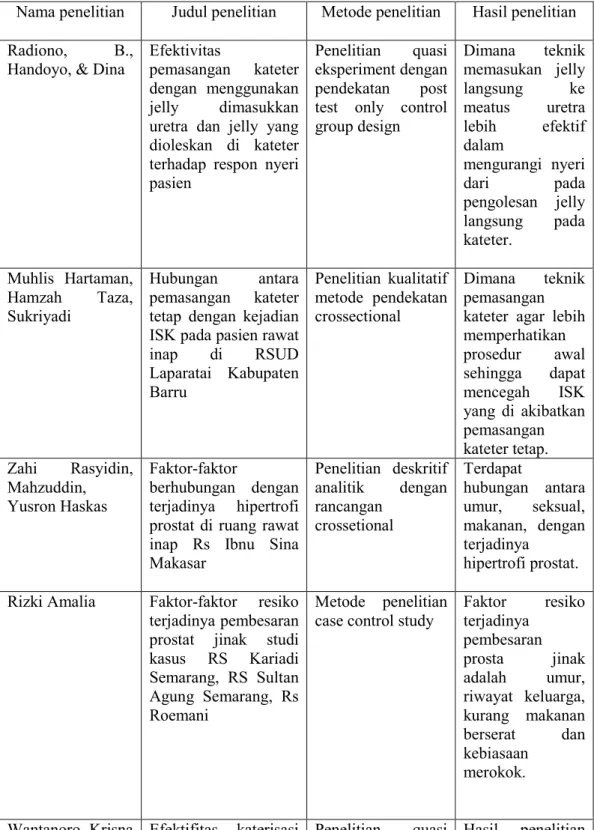

2.9 Keaslian Penelitian ... 52

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian ... 54

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian... 55

3.2.1 Tempat Penelitian ... 55

3.2.2 Waktu Penelitian ... 55

3.3. Populasi ... 55

3.4. Sampel ... 56

3.5. Teknik sampling ... 57

3.6. Instrumen Dan Prosedur Pengumpulan Data ... 58

3.7. Analisa Data ... 61

3.8. Keabsahan Data ... 62

3.9. Etika Penelitian ... 63

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Kareteristik Partisipan ... 65

4.2 Tema hasil penelitian ... 66

4.2.1 Penatalaksanaan irigasi traksi Kateter Three Way ... 66

viii

TURP ... 77

5.1.1 Alat dan bahan ... 77

5.1.2 Teknik pemasanagan ... 79

5.1.3 Bagian-bagian three way ... 81

5.1.4 Jarak irigasi ... 82

5.1.5 Hambatan Irigasi ... 83

5.1.6 Cara mengatasi Hambatan Irigasi ... 83

5.1.7 Alasan pelepasan kateter ... 85

5.2 Perawatan dan hambatanya ... 87

5.2.1 Cara Merawat Kateter ... 87

5.2.2 Hambatan Pemasangan Kateter ... 89

5.2.3 Obat (advis dokter) ... 89

5.2.4 Cara Mengatasi Kendala ... 91

5.3 Perasaan ... 91

5.4 TUR Syndroma ... 92

5.4.1 Manifestesi Klinis ... 92

5.4.2 Pencegahan ... 93

5.4.3 Penatalaksanaan TUR Syndroma ... 94

BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan ... 96

6.2 Saran ... 97 DAFTAR PUSTAKA

ix

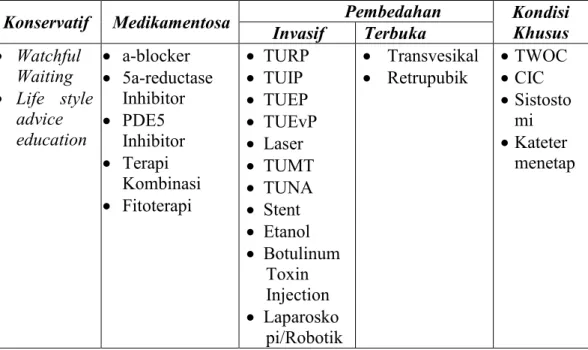

Tabel 1.1 Pilihan Terapai pada Luts BH 32

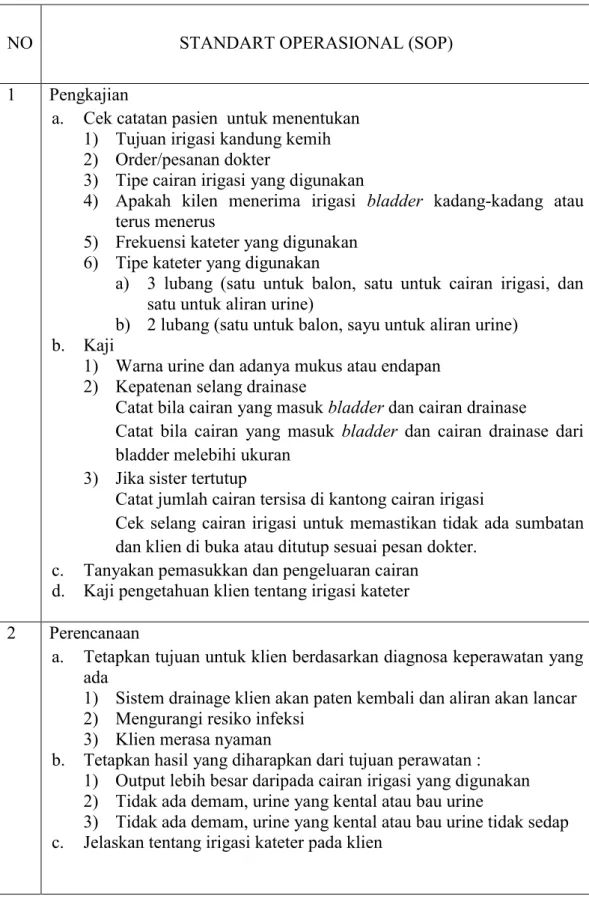

Tabel 1.2 Standart Operasional Irigasi Kateter 47

x

Gambar 1.1Kerangka Teori 50

xi 1. F 01 Usulan Topik Penelitian 2. F 02 Pengajuan Persetujuan Judul 3. F 04 Pengajuan Ijin Studi Pendahuluan 4. Permohonan Studi Penelitian

5. Surat ijin Studi Pendahuluan

6. Jadwal Penelitian

7. Pengajuan Ijin Penelitian

8. Lembar Oponen

9. Lembar Audience

10. Lembar Penjelasan Penelitian 11. Lembar Persetujuan Partisipan

12. Lembar Konsultasi

13. Lembar Pedoman Wawancara

14. Lembar Transkrip Wawancara 15. Lembar Analisa Tematik

xii

Pengalaman Perawat Pada Penatalaksanaan Irigasi Traksi Kateter Three Way Pada Pasien TURP Di Rumah Sakit khusus Bedah Mojosongo II

Karanganyar ABSTRAK

Meningkatnya kejadian insiden dan prevalensi Benign Prostatic

Hyperplasia (BPH) pada lansia pria semakin meningkat. Kasus BPH di

masyarakat, banyak ditangani dengan Transurethral Resection of the Prostate (TURP). Komplikasi yang terjadi diantaranya pendarahan, stiktur uretra, retensi bekuan darah, dan sindroma TUR. Untuk mengurangi resiko tersebut dilakukan prosedur pemasangan irigasi traksi kateter three way

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologis. Data ini diperoleh dari wawancara mendalam terhadap 3 partisipan di rumah sakit khusus bedah mojosongo II karanganyar. Data dianalisa menggunakan Colaizzi. Kemudian data dianalisa dan didapatkan kata kunci, makna-makna dan tema-tema. Hasil penelitian didapatkan beberapa tema yaitu Penatalaksanaan irigasi traksi kateter three way, perawatan dan hambatanya, perasaan saat pemasangan dan TUR syndroma.

Yang didapat dari penilitian pada penatalaksanaan irigasi traksi kateter

three way meliputi alat dan bahan, teknik pemasangan, bagian-bagian three way,

jarak irigasi, sering juga ada hambatan irigasi sampai cara mengatasi hambatanya serta alasan pelepasan kateter, perlu di perhatikan bagaimana perawatan dan hambatanya dalam pemasangan kateter meliputi cara perawatanya, adapun cara mengatasi hambatan kateter dengan cara mengatasi kendala tersebut dan obat. Perasaan saat pemasangan kateter meliputi perasaan saat ada kendala pemasangan kateter. Dari tindakan TURP menimbulkan TUR syndroma salah satunya perlu kita waspadai manifestasi klinis, cara pencegahannya dan penatalaksanaan TUR

syndroma sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para tenaga medis yang melakukan tindakan pemasangan kateter urin bahwa pemasangan kateter three way post operasi TURP merupakan tindakan invansif dan steril harus dilakukan sesuai prosedur atau sesuai kebijakan rumah sakit masing-masing agar tidak merugikan pasien dan perawat.

Kata kunci : TURP, penatalaksanaan kateter three way, TUR syndroma Daftar pustaka : 40 literatur (2004-2014)

xiii

Wahyu Maryudianto

Nurse’s Experience in the Three-way urethral catheter Traction Irrigation Management of the TURP Clients at Special Surgical Hospital Mojosongo II

of Karanganyar Karanganyar

ABSTRACT

The number and prevalence of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) incidences among the male elderly are increasing. Such cases found in the community are handled with Transurethral Resection of the Prostate (TURP). The complications present include bleeding, urethral stricture, blood clot retention, and TUR syndrome. To minimize such risks, the procedure of three-way catheter traction installation can be done.

This research used the qualitative research method with the phenomenological study approach. Its data were collected through in-depth interview to three participants at Special Surgical Hospital Mojosongo II of Karanganyar. They were analyzed by using the Colaizzi’s formula. Then, the keywords, meanings, and themes were obtained. The themes included three-way catheter traction management, care and constraints, feeling when installing the three-way catheter traction, and TUR syndrome.

The results of the three-way catheter traction irrigation management encompassed tools and materials, installation technique, three-way parts, distance of irrigation, constraints of irrigation, solutions to the constraints, and reason for catheter release. It was necessary to consider how to care and to solve the problems found in the catheter installation. The constraints were dealt with some interventions including medication. The feelings when installing the catheter included the ones when encountering the constraints during the catheter installation. The TURP intervention generated TUR syndromes. Some of which were clinical manifestation which required vigilance, prevention, and TUR syndrome management.

Thus, the result of this research was expected to extend information to medical staffs who install urethral catheter that the installation of TURP operation three-way catheter is invasive and sterile, and it shall be done in line with the existing procedure or the policy of each hospital so that it does not harm the clients and nurses.

Keywords : TURP, three-way catheter Management, TUR syndrome References : 40 (2004-2014)

1 1.5. Latar belakang

Kemajuan ilmu dan teknologi di segala bidang dalam kehidupan ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup, status kesehatan, umur harapan hidup dan bertambahnya usia lanjut yang melebihi perkiraan statistik. Kondisi tersebut akan merubah komposisi dari kasus-kasus penyakit infeksi yang tadinya menepati urutan pertama sekarang bergeser pada penyakit-penyakit degeneratife dan metabolik yang menempati urutan pertama. Hiperplasia prostat hyperplasia adalah penyakit yang disebabkan oleh penuaan yang biasanya muncul pada lebih dari 50% laki-laki yang berusia 50 tahun ke atas (Wilson dan Price, 2005).

Benigna prostat hyperplasia (BPH) adalah pembesaran kelenjar prostat non kanker. Benigna prostat hyperplasia di jumpai pada lebih dari pria berusia di atas 60 tahun. Benigna prostat hyperplasia dapat menyebabkan penekanan pada uretra di tempat uretra menembus prostat sehingga berkemih menjadi sulit mengurangi kekuatan aliran urine, atau menyebabkan urine menentes (Corwin, 2009). Penyebab terjadinya BPH saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa BPH erat kaitanya dengan kadar di hidroteron (DHT) dan proses aging penuaan (Purnomo, 2011). Pembesaran prostat

menyebabkan rangsangan pada kadung kemih atau vesika, sehingga vesika sering berkontraksi meskipun belum penuh apabila vesika dekompensasi, akan terjadi retensi urin sehingga pada akhir miksi akan ditemukan sisa urin, dapat terbentuk batu endapan di dalam kadung kemih atau vesikolhithiasis (Sjamsuhidayat dan Jong, 2005).

Data pravelensi BPH secara makroskopi dan anatomi sebesar 40% dan 90%, terjadi pada rentang usia 50-60 tahun dan 80–90 tahun (Amalia riski, 2010). World Health Organization (WHO) melaporkan pada tahun 2009, dua diantara tiga lansia diseluruh dunia yang berjumlah 600 juta, akan hidup dan bertempat tinggal di negara-negara sedang berkembang, kenaikan sebanyak ini akan terjadi Asia. Sampai sekarang ini penduduk di 11 negara anggota WHO kawasan Asia Tenggara yang berusia di atas 60 tahun berjumlah 142 juta orang dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 3 kali lipat di tahun 2050. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup ini, WHO memperkirakan bilangan penderita Hipertropi Prostat di dunia adalah sekitar 30 juta penderita dan akan meningkat pula pada tahun-tahun mendatang. Di Indonesia Hipertropi Prostat merupakan penyakit urutan kedua setelah batu saluran kemih. Dan jika dilihat secara umumnya, diperkirakan hampir 50 persen pria Indonesia yag berusia 50 tahun, dengan kini usia harapan hidup mencapai 65 tahun ditemukan menderita penyakit Hipertropi Prostat, selanjutnya 5 % pria Indonesia sudah masuk ke dalam lingkungan usia diatas 60 tahun. Oleh karena itu, jika dilihat dari 200 juta lebih bilangan rakyat Indonesia, maka dapat

diperkirakan 100 juta adalah pria, dan yang berusia 60 tahun keatas kira-kira 5 juta, maka dapat dinyatakan secara umum bahwa kira-kira-kira-kiran 2,5 juta pria Indonesia menderita Hipertopi prostat. Indonesia kini semakin hari semakin maju dan berkembang, dengan berkembangnya sebuah negara, maka umur harapan hidup semakin bertambah, maka kadar penderita Hipertropi Prostat juga turut meningkat.

Prinsip utama penanganan benigna prostat hyperplasia meliputi

watch waiting, medikamentosa, pembedahan, ada dua macam reseksi

prostat transuretra (TURP), atau insisi prostat transuretra (TUIP atau BNI). Adapun pemeriksaan lain diantaranya: Elktrovaporisasi, laser prostatektomi, serta tindakan invasive minimal di antaranya adalah thermoterapi, TUNA (transurethral needle ablation of the prostate), pemasangan stent (prostacath), HIFU (high intesif focused ultrasound). Pembedahan direkomendasikan pada pasien – pasien BPH di antaranya adalah tidak menujukan perbaikan setelah terapi medikamentosa, mengalami retensi urine, infeksi saluran kemih berulang, hematuria, gagal ginjal, dan timbulnya batu saluran kadung kemih atau penyulit akibat obstruksi saluran kemih bagian bawah (Basuki, 2011).

Angka kejadian BPH di Indonesia yang pasti belum ada diteliti, tetapi sebagai gambaran hospital prevalensi di dua rumah sakit besar di Jakarta yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Sumberwaras selama 3 tahun (1994-1997) terdapat 1040 kasus BPH. Sedangkan di RSUP DR. M.Djamil Padang berdasarkan data rekam medis

jumlah kunjungan poliklinik selama 6 tahun (Januari 2006 – September 2011) sebanyak 3780 kasus BPH, sedangkan berdasarkan data sub bagian bedah Urologi tahun 2006-2011 yang dilakukan operasi TURP 562 kasus. Di RSUD Gambiran Jawa Timur sendiri pada tahun 2009 dari 416 pasien Urologi yang dilakukan tindakan TUR-P sebanyak 349 atau 75 % dan sampai bulan September 2011 dari 395 pasien, yang dilakukan TUR-P sebanyak 305 pasien atau 78%.

Sindrom TURP adalah sindroma yang disebabkan karena kelebihan volume cairan irigasi sehingga menyebabkan hiponatremia (Peters and Olson, 2011). Sindrom ini disebabkan oleh post TUR tumor kandung kemih, diagnostik penyakit dengan cystoscopy, percutaneus

nephrolithotomy, arthroscopy, berbagai macam tindakan ginekologi yang

menggunakan endoskopi dan irigasi, kelebihan penyerapan cairan irigasi TURP, terbukanya sinus pada prostat, tingginya tekanan cairan irigasi, waktu operasi > 60 menit ( Hawary, 2009). Prevalensi kasus ini di Inggris selama dua puluh tahun terakhir menunjukkan insiden sindrom TURP ringan ke sedang adalah 0,5% hingga 8% dengan angka kematian 0,2% hingga 0,8%. Sedangkan untuk kategori berat mencapai 25 % (Reich, 2008). Di Indonesia khususnya di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah 4,7 % dari 168 tindakan TURP (Data Rekam Medis PKU I Yogyakarta, 2013).

Patofisiologi dari sindrom ini dimulai ketika absorpsi cairan irigasi melalui sinus prostatik selama TURP. 1 liter cairan irigasi yang terserap ke

pembuluh darah selama 1 jam operasi mampu menurunkan konsentrasi natrium 5 hingga 8 mmol/L. Maka dari itu salah satu etiologi dari sindrom ini adalah lamanya waktu operasi karena berdampak menurunkan konsentrasi natrium (<135mmol/L). Efek negatif dari penurunan kadar natrium akan memunculkan osmotic gradient antara intra seluler dan ekstra seluler dalam otak sehingga cairan intravaskuler berpindah tempat kemudian menyebabkan brain edema, meningkatkan tekanan intrakranial dan memunculkan gejala neurologik (Hawary, 2009).

Karakteristik dari sindrom TURP sebagai dampak dari hiponatremia adalah kebingungan, mual dan muntah, hipertensi, bradikardi dan gangguan pengelihatan. Bahkan pasien dengan anestesi spinal menunjukkan tidak dapat tenang, gangguan cerebral dan gemetar. Ketiga hal ini adalah gejala awal dari sindrom TURP (Marszalek, 2009). Sindrom TURP memiliki dua kategori yaitu ringan yang ditandai dengan nyeri kepala, disorientasi, mual dan muntah, kadar natrium (120-135 mmol/L), anemia, CRT > 3 detik. Sedangkan yang berat ditandai dengan hipertensi, takikardi, suara paru ronchi, kadar ureum dan kreatinin meningkat, kadar natrium menurun (< 120 mmol/L), gangguan kadar kalium, koma, takipnue, fungsi pengelihatan menurun, edema kaki (Claybon, 2009; Hawary, 2009). Kejadian sindrom TURP sangat cepat, dapat terjadi 15 menit setelah operasi selesai hingga 24 jam (Swaminathan and Tormey, 1981). Oleh karena itu penting untuk dilakukan pemeriksaan post TURP secara dini.

Lebih dari 30 juta kateterisasi urin dilakukan setiap tahun di Amerika Serikat, yaitu berkisar 10% pada pasien akut dan 7,5% sampai dengan 10% pada pasien yang memerlukan fasilitas perawatan jangka panjang, angka ini diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 25%. Banyak alasan yang membuat peningkatan tindakan kateterisasi urin, mencakup kompleksitas perawatan dan tingkat keparahan penyakit (Greene, Marx & Oriola, 2008). Kateterisasi urin berdampak trauma pada uretra (Madeo & Roodhouse, 2009) dan menimbulkan ketidaknyamanan serta rasa nyeri yang signifikan pada pasien (Nazarko, 2007).

Penatalaksanaan perawat dalam pasien post operasi pasien BPH salah satunya dengan pemasangan kateter uretra. Kateter uretra adalah memasukan kateter ke dalam buli – buli melalui uretra. Istilah ini sudah di kenal sejak jaman hipokrates yang pada masa itu menyebutkan tentang tindakan instrumentasi untuk mengeluarkan cairah dari tubuh. Kateter

foley sampai saat ini masih di gunakan secara luas untuk mengeluarkan

urine dari buli – buli, adapun tujuan katerisasi ada dua macam untuk diagnosis dan untuk tujuan terapi. Kateter yang di pasang untuk tujuan diagnosis secepatnya di lepas setelah tujuan selesai, tetapi yang di tujuan untuk terapi, tetap di pertahankan hingga tujuannya itu terpenuhi (Purnomo, 2011).

Kateter foley adalah kateter yang dapat di tinggalkan menetap

untuk jangka waktu tertentu karena dekat ujungnya terdapat balon yang di kembangkan dengan mengisinya dengan air sehingga mencegah kateter

terlepas keluar dari buli–buli. Sesuai percabanganya kateter ini di bedakan dua jenis kateter cabang 2 (two way catheter) yang mempunyai dua buah jalan antara lain untuk mengeluarkan urine dan memasukan air guna mengembangkan balon. Dan kateter cabang 3 (two way cathter) mempunyai percabangan (lumen) lagi yang berfungsi untuk mengalirkan air pembilas (irigasi) yang di masukan ke dalam selang infuse. Kateter ini biasanya di pakai setelah operasi prostat untuk mencegah timbulnya bekuan darah.

Hasil wawancara secara insendintal dengan 14 orang perawat yang pernah melakukan irigasi traksi kateter three way pada bulan November tahun 2015 didapatkan 3 perawat mengatakan penatalaksanaan irigasi kateter three way pemilihan kateter yang tepat adalah kateter three way no 24 supaya bisa dilakukan pemasangan irigasi, serta dilakukan irigasi dengan NacL 0,9% aliran irigasi setinggi maksimal 70 cm, dilakukan traksi kateter selama 24 jam dalam melepas kateter selain mengobservasi warna urin juga dilakukan bladder training dulu sebelum melepas kateter. Dari hasil fenomena angka kejadian penyakit BPH di Rumah Sakit Bedah Mojosongo II Karanganyar dalam setahun terakhir terdapat 620 kasus BPH. Pada tahun 2013 -2014 tiap bulannya pasien yang datang di poli bedah sekitar 35-50 orang, 25 orang dilakukan tindakan TURP, 20 orang diantaranya dilakukan tindakan medikamentosa dan konservatif, dan 5 orang lainya dilakukan pembedahan prostatektomy. Dari fenomena angka kejadian pasien BPH maka setiap pasien dilakukan operasi TURP

dan prostaktektomy dilakukan penanganan yang berupa pemasangan irigasi traksi kateter three way melatarbelangkangi penulis untuk meneliti pengalaman perawat dalam penatalaksanaan irigasi traksi kateter three way pada pasien TURP.

1.6. Rumusan masalah

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk menulis judul didapatkan bahwa perawat Rumah Sakit Bedah Mojosongo II Karanganyar pernah melakukan penatalaksanaan irigasi traksi kateter three way pada pasien TURP, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengalaman perawat pada penatalaksanaan irigasi traksi kateter three way pada pasien TURP di Rumah Sakit Bedah Mojosongo II Karanganyar ?’’

1.7. Tujuan Penilitian 1.3.1 Tujuan umum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengalaman perawat pada penataklaksanaan irigasi traksi kateter

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui pengalaman perawat pada penatalaksanaan irigasi traksi kateter three way pada pasien TURP.

2) Untuk mengetahui perawatan dan hambatanya kateter three

way pada pasien TURP.

3) Untuk mengetahui bagaiman perasaan perawat saat melakukan pemasangan kateter.

4) Untuk mengetahui TUR syndroma.

1.8. Manfaat penelitian

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat bagi : 1.4.1 Rumah sakit

Sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan khususnya perawat bangsal agar dapat mengaplikasikan dalam melakukan irigasi traksi kateter three way sesuai standart operasional serta terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang kompeten di bidangnya.

1.4.2 Institusi pendidikan

1) Dapat dijadikan kepustakaan mengenai pengalaman perawat pada penatalaksanaan irigasi traksi kateter three way pada pasien TURP.

2) Tersedianya informasi bagi pelajar tentang pengalaman perawat pada penatalaksanaan irigasi traksi kateter three way pada pasien TURP.

1.4.3 Peneliti lain

Peneliti lain dapat mengembangkan peneliti ini di tempat lain dengan metode yang berbeda sesuai perkembangan medis.

1.4.4 Peneliti

Dapat mengaplikasikan metode penelitian di lapangan berdasarkan mengikuti selama bangku perkuliahan.

11 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengalaman

Pengalaman kata dasarnya ”alami” yang artinya mengalami, melakoni, menempuh, menemui, mengarungi, menghadapi, menyeberangi, menanggung, mendapat, menyelami, mengenyam, menikmati, dan merasakan (Endarmoko, 2006).

Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung) (KBBI, 2005). Pengalaman dapat diartikan juga sebagai

memori episodic, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa

yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi. (Daehler & Bukatko, 1985 dalam Syah, 1003). Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari – harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia, dan pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia.

2.1.1 Jenis-Jenis Pengalaman

Menurut Depdiknas (2005) pengalaman ada 5 macam :

1. Pengalaman yang lucu adalah adalah pengalaman yang paling sering diceritakan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Pengalaman lucu ini sering membuat orang yang terlibat menjadi tertawa. Dalam kondisi normal, tertawa adalah ukuran kelucuan

itu. Demikian juga orang lain yang mendengar atau membaca cerita tersebut, mereka akan tertawa.

2. Pengalaman yang yang aneh adalah sebuah pengalaman yang mungkin saja terjadi sekali dalam seumur hidup. Dikatakan aneh karena pengalaman itu kemungkinan kecil terjadi. Misalnya, berjumpa dengan makhluk yang bersifat gaib dapat dianggap pengalaman yang aneh.

3. Pengalaman mendebarkan adalah pengalaman seseorang yang mengalami peristiwa mendebarkan. Pengalaman menunggu ujian adalah pengalaman yang mendebarkan. Pada saat seperti ini hati berdebar-debar, denyut jantung semakin keras, jumlah detak jantung naik sekian kali lipat.

4. Pengalaman yang mengarukan adalah pengalaman yang berisi ungkapan hati seseorang untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Kita mungkin juga pernah mengalami pengalaman yang mengharukan. Para pelakunya sering menangis menghadapinya. Mendengarkan cerita sedih, kita sering terlibat dalam keharuan. Melihat orang buta yang tertatih-tatih mencari sesuap nasi adalah pengalaman yang mengharukan.

5. Pengalaman yang memalukan adalah pengalaman seseorang yang mengalami kejadian memalukan. Biasanya korban beserta orang-orang terdekatnya akan menanggung malu. Bagi si korban atau keluarganya, pengalaman seperti ini akan dibawa sepanjang hayat.

Meskipun orang sudah melupakannya, bagi si korban pengalaman seperti itu tidak terlupakan.

6. Pengalaman menyakitkan adalah pengalaman yang paling membekas dalam hati pelakunya. Pelakunya akan selalu teringat dan akan sulit melupakannya. Bahkan, bagi orang yang amat perasa, dalam setiap kehidupan sehari-hari akan selalu teringat pengalaman itu.

7. Pengalaman yang menyakitkan adalah pengalaman yang menyakitkan. Pelaku akan selalu teringat dan akan sulit melupakannya. Bahkan, bagi orang yang amat perasa, dalam setiap kehidupan sehari-harinya akan selalu teringat pengalamannya itu. Pada umumnya, orang tidak suka bercerita pengalaman yang menyakitkan itu.

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman

Menurut (Handoko, 2009) faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, latihan, bekerja. Untuk menunjukan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang lalu.

2. Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau kemampuan jawab dan seseorang.

3. Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs) untuk meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang.

4. Kemampuan-kemampuan analitis dan manipulatif untuk mempelajari kemampuan penilaian dan penganalisaan. Ketrampilan dan kemampuan tehnik, untuk menilai kemampuan dalam pelaksanaan aspek-aspek tehnik pekerjaan.

2.2. Pengertian Perawat

Undang-undang Kesehatan No 23, Tahun 1992 menyebutkan bahwa perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan.

Perawat adalah seseorang (seorang profesional) yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan.

Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat maupun sakit yang mengalamí gangguan fisik, psikis, dan sosial agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat berupa meningkatkan kemampuan yang ada pada individu, mencegah, memperbaiki, dan melakukan rehabilitasi dari suatu keadaan yang dipersepsikan sakit oleh individu (Nursalam, 2008).

Terdapat lima konsep utama keperawatan yaitu (Suwignyo, 2007): 1. Tanggung jawab perawat

Tanggung jawab perawat yaitu membantu apapun yang pasien butuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (misalnya kenyamanan fisik dan rasa aman ketika dalam mendapatkan pengobatan atau dalam pemantauan. Perawat harus mengetahui kebutuhan pasien untuk membantu memenuhinya. Perawat harus mengetahui benar peran profesionalnya, aktivitas perawat profesional yaitu tindakan yang dilakukan perawat secara bebas dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan dalam membantu pasien. Ada beberapa aktivitas spontan dan rutin yang bukan aktivitas profesional perawat yang dapat dilakukan oleh perawat, sebaiknya hal ini dikurangi agar perawat lebih terfokus pada aktivitas-aktivitas yang benar-benar menjadi kewenangannya.

2. Mengenal perilaku pasien

Mengenal perilaku pasien yaitu dengan mengobservasi apa yang dikatakan pasien maupun perilaku non verbal yang ditunjukan pasien. 3. Reaksi segera

Reaksi segera meliputi persepsi, ide dan perasaan perawat dan pasien. Reaksi segera adalah respon segera atau respon internal dari perawat dan persepsi individu pasien , berfikir dan merasakan.

4. Disiplin proses keperawatan

Menurut George (dalam Suwignyo, 2007) mengartikan disiplin proses keperawatan sebagai interaksi total (totally interactive) yang

dilakukan tahap demi tahap, apa yang terjadi antara perawat dan pasien dalam hubungan tertentu, perilaku pasien, reaksi perawat terhadap perilaku tersebut dan tindakan yang harus dilakukan, mengidentifikasi kebutuhan pasien untuk membantunya serta untuk melakukan tindakan yang tepat.

5. Kemajuan / peningkatan

Peningkatan berarti tumbuh lebih, pasien menjadi lebih berguna dan produktif.

Di Indonesia pendidikan dasar bagi perawat ada tiga tahapan yaitu : program diploma 3 tahun, sarjana keperawatan dan profesi perawat. Selain dari pendidikan dasar tersebut perawat juga harus lulus dari uji kompetensi yang di keluarkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), baru bisa bekerja sebagai perawat profesional.

Sedangkan menurut PPNI tingkatan perawat di Indonesia ialah :

Perawat Ahli Madya mampu menguasai ilmu keperawatan dasar; melakukan asuhan keperawatan yang telah direncanakan secara terampil dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk memenuhi kebutuhan bio-psiko-sosio-spiritual secara holistik dan berdasarkan pada standar asuhan keperawatan, standar prosedur operasional; memperhatikan keselamatan pasien, rasa aman dan nyaman; mampu bekerjasama dengan tim keperawatan.

Ners mampu menguasai keperawatan lanjut; mengelola asuhan keperawatan secara terampil dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif untuk memenuhi kebutuhan bio-psiko-sosio-spiritual secara holistik dan berdasarkan pada standar asuhan keperawatan serta standar prosedur operasional; memperhatikan keselamatan pasien, rasa aman dan nyaman; menggunakan hasil riset; mampu bekerjasama dengan tim keperawatan maupun dengan tim kesehatan lain.

Tingkatan ners spesialis mampu menguasai sains keperawatan lanjut; mengelola asuhan keperawatan secara terampil dan inovatif dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk memenuhi kebutuhan bio-psiko-sosio-spiritual secara holistik dan berdasarkan pada standar asuhan keperawatan serta standar prosedur operasional; memperhatikan keselamatan pasien, rasa aman dan nyaman; melakukan riset berbasis bukti klinik dalam menjawab permasalahan sains, teknologi dalam bidang spesialisasinya; mampu bekerja sama dengan tim keperawatan lain (Perawat Peneliti/doktoral keperawatan) dan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain.

Peran perawat menurut konsorsium ilmu kesehatan tahun 1989. 1. Pemberi asuhan keperawatan

dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan dari yang sederhana sampai dengan kompleks.

2. Advokat pasien/klien

dengan menginterprestasikan berbagai informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien.

3. Pendidik/educator

dengan cara membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan. Gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan.

4. Koordinator

dengan cara mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah, serta sesuai dengan kebutuhan klien.

5. Kolaborator

peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi dan lain-lain, yang berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam bentuk pelayanan selanjutnya.

6. Konsultan

Perawat sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas

permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan yang diberikan.

7. Peneliti

Perawat mengadakan perencanaan, kerja sama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan.

2.3. Konsep Benigna Prostat Hyperplasia 2.3.10 Pengertian

Benigna prostat hyperlasia (BPH) adalah pembesaran prostat yang jinak bervariasi berupa hyperplasia kelenjar atau hyperplasia fibromuskular. Walaupun selama ini dikenal dengan hipertrofi namun secara histologist yang dominan adalah hyperplasia (Sjamsuhidayat, 2005). Berdasarkan penelitian pada autopsi, BPH terdapat pada 20% pria usia 41-50 tahun, 50% pria usia 50-60 tahun, 65% pria usia 61-70 tahun, 80% usia 71-81 tahun, dan 90% usia 81-90 tahun (Soetopo, Djatisoesanto, dan Soebandi, 2006). Penyebab pembesaran prostat jinak belum diketahui dengan pasti, pembesaran prostat jinak merupakan penyakit pada pria tua dan jarang ditemukan sebelum usia 40 tahun ( Dwindra dan Israr, 2008).

Pembesaran ini bukan merupakan kanker prostat, karena konsep BPH dan karsinoma prostat berbeda, secara anatomis sebenarnya kelenjar prostat merupakan kelenjar ejakulat yang

membantu menyemprotkan sperma dari saluran (ductus). Pada waktu melakukan ejakulasi, secara fisiologis prostat membesar untuk mencegah urine dari vesika urinaria melewati uretra. Namun, pembesaran prostat yang terus menerus akan berdampak pada obstruksi saluran kencing (meatus urinarius internus).

(Mitchell, 2009). 2.3.11 Etiologi

Penyebab pastinya belum di ketahui secara pasti dari hiperplasi prostat, namun faktor usia dan hormonal menjadi predoposisi terjadinya BPH. Beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hyperplasia prostat erat kaitanya dengan (Purnomo, 2007).

1. Peningkatan DHT (dehidrosteron)

Peningkatan 5 alfa reduktase dan reseptor androgen akan menyebabkan epitel dan stroma dari kelenjar prostat mengalami hiperplasi.

2. Ketidakseimbangan estrogen – testoteron

Ketidakseimbangan ini terjadi karena proses degeneratife. Pada proses penuaan, pada pria terjadi peningkatan hormone estrogen dan penurunan hormone testoteron. Hal ini yang memicu terjadinya hyperplasia stroma pada prostat.

3. Interaksi antar sel stroma dan sel epitel prostat

peningkatan kadar epidermal growth factor atau fibroblast growth factor dan penurunan transforming growth factor factor beta menyebabkan hyperplasia stroma dan epitel, sehingga akan terjadi BPH.

4. Berkurangnya kematian sel (apoptosis)

Estrogen yang meningkat akan menyebabkan peningkatan lama hidup stroma dan epitel dari kelenjar prostat.

5. Teori sel system

Sel system yang meningkat akan mengakibatkan proliferasi sel transit dan memicu terjadinya beningna prostat hyperplasia. 2.3.12 Manifestasi Klinis

Gambaran klinis dari BPH sebenarnya sekunder dari dampak obstruksi saluran kencing, sehingga klien kesulitan untuk miksi. Berikut ini adalah beberapa gambaran klinis pada klien BPH (Grace, 2006)

1. Gejala prostatismus (nokturia, urgency, penurunan daya aliran urine); kondisi ini dikarenakan oleh kemampuan vesika urinaria yang gagal mengeluarkan urine secara spontan dan regular. 2. Retensi urine

Pada awal obstruksi, biasanya pancaran urine lemah, terjadi hesistansi, intermitensi, urine menetes, dorongan mengejan yang kuat saat miksi, dan retensi urine. Retensi urine sering di alami

oleh klien yang mengalami kemampuan untuk mengeluarkan urine melalui kontraksi otot detrusor. Namun, obstruksi yang berkepanjangan akan membuat beban kerja m detrusor semakin berat dan pada akhirnya mengalami dekompensasi.

3. Pembesasar prostat

Hal ini diketahui melalui pemeriksaan rectal toucher (RT) anterior. Biasanya di dapatkan gambaran pembesaran prostat dengan kosistensi jinak.

4. Inkontinensia

Inkontinensia yang terjadi menunjukan bahwa m detrusor gagal dalam melakukan kontraksi. Dekompensasi yang berlangsung lama akan mengiritabilitas serabut syaraf urinarius, sehingga kontrol untuk miksi hilang.

2.3.13 Anatomi Sistem Uroginetal

Sistem uroginetal atau genitouria terdiri atas organ reproduksi dan urinaria. Keduanya di jadikan satu kelompok sistem urogetalia, karena mereka saling berdekatan, berasal dari embriologi yang sama, dan menggunakan saluran yang sama sebagai alat pembuangan, misalkan uretra pada pria.

Sistem urinaria atau disebut juga sistem ekskretori adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urine. Pada manusia normal, organ ini terdiri ginjal beserta sistem pelvikalises, ureter, buli – buli, dan uretra. Sistem organ genetalia

atau reproduksi pria terdiri atas testis, epididimis, vas deferens, vesika seminalis, kelenjar prostat, dan penis. Pada umumnya organ urogenetalia terletak di rongga retroperitoneal dan terlindung oleh organ lain yang berada di sekitarnya, kecuali testis, epididimis, vas deferens, penis, dan uretra.

2.3.14 Kelenjar Prostat

Prostat merupakan kelenjar terbentuk tonus terbalik dilapisi kapsul fibromuskular yang terletak di inferior kandung kemih mengelilingi bagian prosikmal uretra (uretra prostatica) dan berada di sebelah anterior rectum. Bentuknya sebesar buah kenari dengan berat normal pada orang dewasa kurang lebih 20 gram (Dwindra dan Israr, 2008). Karena berat jenis jaringan prostat 1,05 gr/mL maka volume dalam mL dapat disamakan dengan berat kelenjar prostat dalam gram (Bapat, Et Al.,2006; Peterson, 2008).

Kelenjar prostat terbagi menjadi 5 lobus : lobus medius, 2 lobus lateralis, lobus anterior dan lobus posterior (Dwindra dan Israr, 2008). BPH sering terjadi pada lobus lateralis dan lobus medialis karena mengandung banyak jaringan kelenjar, tetapi tidak terjadi pada bagian posterior lobus medius (lobus posterior) yang merupakan bagian tersering terjadinya perkembangan karsinoma prostat (Kumar, Abbas dan Fausto, 2005). Prostat mendapat aliran darah dari percabangan arteri

Pembuluh ini bercabang-cabang dalam kapsula dan stroma dan berakhir sebagai jala-jala kapiler dalam lamina propria. Pembuluh vena mengikuti jalannya arteri dan bermuara ke pleksus sekeliling kelenjar. Pleksus vena mencurahkan isinya ke vena iliaca interna. Pembuluh limfe mulai sebagai kapiler dalam stroma dan mengikuti pembuluh darah dan mengikuti pembuluh darah. Limfe terutama dicurahkan ke nodus iliaca interna dan nodus sacralis. Persarafan prostat berasal dari plexus hypogastricus inferior dan membentuk. Prostat mendapat persarafan terutama dari serabut saraf tidak bermielin. Beberapa serat ini berasal dari sel ganglion otonom yang terletak di kapsula dan di stroma. Serabut motoris, mungkin terutama simpatis, tampak mempersarafi sel-sel otot polos di stroma dan kapsula sama seperti dinding pembuluh darah (Dwindar dan Israr, 2008).

2.3.15 Fisiologi prostat

Kelenjar prostat mengeluarkan cairan alkalis yang menetralkan cairan vagina yang asam, suatu fungsi penting karena sperma lebih dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang sedikit basa. Prostat juga menghasilkan enzim-enzim pembekuan dan fibrinolisin. Enzim-enzim pembekuan prostat membekukan semen sehingga sperma yang di ejakulasi tetap bertahan di saluran reproduksi wanita saat penis ditarik keluar. Pembesaran prostat jinak atau benign prostatica hypertrophy (BPH) adalah pertumbuhan

nodul-nodul fibroadenometosa majemuk dalam prostat, dari mulai periurtral sebagai proliferasi yang terbatas dan tumbuh dengan menekan kelenjar normal yang tersisa (Wilson dan Hillgas, 2005). Tidak ada bukti yang menyakinkan mengenai korelasi antara faktor-faktor lain selain usia dalam peningkatan kejadian BPH, merokok juga diduga sebagai faktor yang berhubungan dengan prostatektomi, namun ras, habitus, riwayat vasektomi, kebiasaan seksual dan penyakit penyakit lain serta obat-obatan belum ditemukan mempunyai korelasi dengan peningkatan kejadian BPH. (Dwindra dan Israr, 2008).

2.3.16 Patofisiologi

Banyak faktor yang diduga berperan dalam proliferasi / pertumbuhan jinak kelenjar prostat. Pada dasarnya BPH tumbuh pada pria yang menginjak usia tua dan memiliki testis menghasilkan testoteron. Di samping itu, pengaruh hormon lain (estrogen, prolaktin), pola diet, mikrotrauma, inflamasi, obesitas, dan aktivitas fisik diduga berhubungan dengan proliferasi sel kelenjar prostat secara tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mampu mempengaruhi sel prostat untuk mensintesis growth factor,yang selanjutnya berperan dalam memacu terjadinya proliferasi sel kelenjar prostat. (Ikatan ahli urologi Indonesia, 2015)

Prostat sebagai kelenjar ejakulat memiliki hubungan fisiologi yang sangat erat dengan dihidrotesteron (DHT). Hormon Ini

merupakan hormon yang memacu pertumbuhan prostat sebagai kelenjar ejakulat yang nantinya akan mengoptimalkan fungsinya. Hormone ini di sintesis dalam kelenjar prostat dan hormone testoteron dalam darah. Selain DHT yang sebagai precursor, estrogen juga memiliki pengaruh terhadap pembesaran kelenjar prostat. Seiring dengan penambahan usia, maka prostat akan lebih sensitif dengan stimulasi androgen, sedangkan estrogen mampu memberikan proteksi terhadap BPH. Dengan pembesaran yang sudah melebihi normal, maka akan terjadi desakan pada traktus urinarius. Pada tahap awal, obstruksi traktus urinarius jarang menimbulkan keluhan, karena dengan dorongan mengejan dan kontraksi yang kuat dari m.

detrusor, mampu mengeluarkan urine secara spontan. Namun,

obstruksi yang sudah kronis membuat dekompensasi dari m. detrusor untuk berkontraksi yang akhirnya menimbulkan obstruksi saluran kemih (Mitchell, 2009).

Keluhan yang biasanya muncul dari obstruksi ini adalah dorongan mengejan saat miksi yang kuat, pancaran urine lemah/menetes, disuria (saat kencing terasa terbakar), palpasi rectal toucher menggambarkan hipertrofi prostat, distensi, vesika, hipertrofi fibromuskular yang terjadi pada klien BPH menimbulkan penekanan pada prostat dan jaringan sekitarnya, sehingga menimbulkan iritasi pada mukosa uretra. Iritabilitas inilah nantinya akan menyebabkan keluhan frekuensi, urgensi, inkontinensia urgensi, dan nokturia.

Obstruksi yang berkelanjutan akan menimbulkan komplikasi yang lebih besar, misalnya hidronefrosis, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, katerisasi untuk tahap awal sangat efektif untuk mengurangi distensi vesika urinaria (Mitchell, 2009).

Pembesaran pada BPH (hyperplasia prostat) terjadi secara bertahap mulai dari zona periurethal dan transisional. Hyperplasia ini terjadi secara nodular dan sering diiringi oleh proliferasi fibromuskular untuk lepas dari jaringan epitel, oleh karena itu, hiperplasi zona transisional ditandai oleh banyaknya jaringan kelenjar yang tubuh pada pucuk dan cabang dari pada duktus, sebenarnya proliferasi zona transisional dan zona sentral pada prostat berasal dari duktus wolfii dan proliferasi zona perifer berasal dari sinus urigenital.

2.3.17 Penatalaksanaan

Tujuan terapi pada pasien BPH adalah memperbaiki kualitas hidup pasien. Terapi yang didiskusikan pasien tergantung pada derajat keluhan, keadaan pasien, serta ketersediaan fasilitas setempat. Pilihanya adalah : konservatif (watchful waiting),(2) medikamentosa, (3) pembedahan, (4) kondisi khusus.

Dalam pembahasan ini akan membahas dalam tindakan pembedahan.

1. Invasive minimal

a Transurethral resection of the prostate (TURP)

TURP merupakan tindakan baku emas pembedahan pada pasien BPH dengan volume prostat 30-80 ml. akan tetapi, tidak ada batas maksimal volume prostat untuk tindakan ini di kepustakaan, hal ini tergantung dari pengalaman spesialis urologi, kecepatan reseksi, dan alat yang digunakan.secara umum, TURP dapat memperbaiki gejala BPH hingga 90% dan meningkatkan laju pancaran urin hingga 100%.

Penyulit dini yang dapt terjadi pada saat TURP bisa berupa pendarahan yang memerlukan tranfusi (0-9%), sindrom TUR (0-5%), AUR (0-13%), retensi bekuan darah (0-39%), dan infeksi saluran kemih (0-22%). Sementara itu angka mortalitas perioperatif (30 hari pertama 39%), adalah 0,1%. Selain itu, komplikasi jangka panjang dapat terjadi meliputi inkontenensia urin (2,2%), stenosis leher kandung kemih (4,7%), stiktur uretra (3,8%), ejakulasi retrograde (65,4%), disfungsi ereksi (6,5-14%), dan retensi urin. Rekomendasi untuk TURP adalah prosedur baku emas operasi saat ini untuk volume prostat sebesar 30 – 80 ml.

b Laser prostatektomi

Terdapat 5 jenis energi yang di pakai untuk terapi invasive BPH,yaitu Nd : YAG, HolomiumYAG, KTP:YAG, Green light laser, thulium: YAG (Tm: YAG), dan diode. Kelenjar prostat akan mengalami koagulasi pada suhu 60-65˚C dan mengalami vaporisasi pada suhu yang lebih dari 100˚C. Penggunaan laser pada terapi pembesaran prostat jinak dianjurkan khususnya pada pasien terapi antikoagulan tidak dapat dihentikan.

c Transurethral incision of the prostate

Transurethral incision of the prostat atau insisi leher kandung kemih (bladder neck incision) di rekomendasikan pada prostat yang ukuranya kecil (kurang dari 30 ml) dan tidak terdapat pembesaran lobus medius prostat. TUIP mampu memperbaiki akibat BPH meskipun tidak sebaik TURP.

Thermoterapi kelenjar prostat adalah pemanasan >45˚C sehingga menimbulkan nekrosis kaogulasi jaringan prostat. Gelombang panas dihasilkan dari berbagai cara, antara lain adalah transurethral microwave thermotherapy (TUMT), transurethral needle ablation (TUNA), dan high intensity focused ultrasound (HIFU). Semakin tinggi suhu di dalam jaringan prostat, semakin baik hasil klinik yang

didapatkan, tetapi semakin banyak juga efek samping yang ditimbulkan. Teknik thermoterapi ini seringkali tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih harus memakai kateter dalam jangka waktu lama. Angka terapi ulang TUMT (84,4% dalam 5 tahun) dan TUNA (20-50% dalam 20 bulan).

Stent dipasang intramural di antara leher kandung kemih dan proksimal verumontanum, sehingga urine dapat melewati dapat lumen uretra prostatika. Stent dapat dipasang secara temporer atau permanen. Stent yang telah terpasang bisa mengalami enskrutasi, obstruksi, menyebabkan nyeri perineal, dan disuria.

2. Operasi Terbuka

Pembedahan terbuka dapat dilakukan melalui transvesikal (Hryntschack atau Freyer) dan retropububik (Millin). Pembedahan terbuka dianjurkan pada prostat yang mengalami volumenya lebih dari 80 ml.

Prostatektomi terbuka adalah cara operasi yang paling invasive dengan morbiditas yang lebih besar. Penyulit dini yang terjadi pada saat operasi dilaporkan sebanyak 7-14% berupa perdarahan yang memerlukan tranfusi. Sementara itu, angka mortalitas perioperatif (30 hari pertama) adalah di bawah 0.25%. komplikasi jangka panjang dapat berupa kontraktur leher

kandung kemih dan stiktur uretra (6%) dan inkontinensia urine (10%)

Rekomendasi terhadap prostatektomi terbuka adalah pilihan teknik pembedahan pada prostat dengan volume >80ml dan gejala sedang sampai berat.

3. Lain- Lain

a Trial Without Catheterization (TwoC)

Towc adalah cara untuk mengevaluasi cara untuk mengevaluasi apakah pasien dapat berkemih secara spontan setelah terjadi retensi. Setelah kateter di lepaskan, pasien kemudian diminta dilakukan pemeriksaan pancaran urin dan sisa urin. Towc baru dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian a1-bloker selama minimal 3 – 7 hari. Towc baru dapat dilakukan pada pasien yang mengalami retensi urine akut yang pertama kali dan belum ditegakkan diagnosis pasti.

b Clean Intermittent Catheterization ( CIC)

CIC adalah cara untuk mengosongkan kandung kemih secara interminten baik mandiri maupun secara bantuan. CIC dipilih sebelum kateter menetap dipasang pada pasien-pasien yang mengalami retensi urine kronik dan mengalami gangguan fungsi ginjal ataupun hidronefrosis.

CIC dikerjakan dalam lingkungan bersih ketika kandung kemih pasien sudah terasa penuh atau periodik.

4. Sisitotomi

Pada keadaan retensi urine dan katerisasi transuretra tidak dapat dilakukan, sistotomi dapat menjadi pilihan. Sistotomi dilakukukan dengan cara pemasangan kateter khusus melalui dinding abdomen (supravesika) untuk mengalirkan urine

5. Kateter menetap

Kateter menetap merupakan cara yang paling mudah dan sering digunakan untuk menangani retensi urine kronik dengan keadaan medis yang tidak dapat menjalani tindakan operasi. Tabel 1.1 Pilihan Terapi pada LUTS-BH

Konservatif Medikamentosa Pembedahan Kondisi

Khusus Invasif Terbuka · Watchful Waiting · Life style advice education · a-blocker · 5a-reductase Inhibitor · PDE5 Inhibitor · Terapi Kombinasi · Fitoterapi · TURP · TUIP · TUEP · TUEvP · Laser · TUMT · TUNA · Stent · Etanol · Botulinum Toxin Injection · Laparosko pi/Robotik · Transvesikal · Retrupubik · TWOC · CIC · Sistosto mi · Kateter menetap

2.3.18 Pemeriksaan penunjang 1. Urinalisis

Pemeriksaan urinalisis dapat menentukan adanya leukosituria dan hematuria. Apabila ditemukan hematuria, maka perlu dicari penyebabnya. Bila dicurigai adanya infeksi saluran kemih perlu dilakukan kultur urine.

a Pemeriksaan fungsi ginjal

Obtruksi intravesika akibat BPH dapat menyebabkan gangguan pada saluran kemih bagian atas. Gagal ginjal akibat BPH terjadi sebanyak 0.3-30% dengan rata – rata 13,6%. Pemeriksaan faal ginjal berguna sebagai petunjuk perlu tidaknya melakukan pemeriksaan pencitraan pada saluran kemih bagian atas.

b Pemeriksaan PSA (prostate specific antigen)

PSA disintesis oleh sel epitel prostat dan bersifat organ specific tetapi bukan cancer specific. Kadar PSA di dalam serum mengalami peningkatan pada keradangan, setelah manipulasi pada prostat (biopsi prostat atau TURP), pada retensi urine akut, katerisasi, keganasan prostat, dan usia semakin tua.

c pancaran urine (Uroflowmetry)

Uroflowmetry adalah pemeriksaan pancaran urine selama

mendeteksi gejala obstruksi saluran kemih bagian bawah. Dari Uroflowmetry dapat diperoleh informasi mengenai volume berkemih.

d Residu urine

Residu urine atau post voiding residual urine (PVR) adalah sisa urine di kandung kemih setelah berkemih. Jumlah residu urine pada pria normal rata-raya 12 mL.

e Uretrosistoskopi

Uretrosistoskopi dikerjakan pada pasien dengan riwayat hematuria, stiktur uretra, uretritis, trauma uretra, riwayat operasi uretra, atau kecurigaan kanker kandung kemih.

2.4 Transurethral Sindroma

Kelenjar prostat dilakukan transuretra dengan mempergunakan cairan irigasi (pembilas) agar daerah yang akan direseksi tetap terang dan tidak tertutup oleh darah. Cairan yang dipergunakan adalah berupa larutan non ionic, yang dimaksudkan agar tidak terjadi hantaran listrik pada saat operasi. Cairan yang seiring dipakai dan harganya cukup murah yaitu H20 steril (aquabides)

Salah satu kerugian dari aquabides adalah sifatnya yang hipotonik sehingga cairan ini dapat masuk ke sirkulasi sistemik melalui darah vena yang terbuka pada saat reseksi. Kelebihan H20 dapat meyebabkan terjadinya hiponatremia relative atau gejala intoksikasi air atau dikenal dengan

sindroma TURP. Sindroma ini ditandai dengan pasien yang mulai gelisah,

kesadaran somnolen, tekanan darah meningkat, dan terdapat bradikardi. Jika tidak segera diatasi, pasien akan mengalami edema otak yang akirnya jatuh dalam koma dan meninggal. Angka mortalitas sindroma TURP ini adalah sebesar 0,99%.

Pada ciri-ciri EKG tidak ditemukan gambaran yang spesifik atau bisa dikenal dengan tanda-tanda klinis mual, muntah, nafsu makan menurun, kejang otot, lemah, disorientasi, hemiferesis, edema pupil, dan koma. Penatalaksanaan jarang mengakibatkan kelainan EKG, namun harus di koreksi. Pemberian natrium di mulai dari 0.5 mEq/L per jam maksimum 10-15 mEq/L selam 24 jam. Bila hiponatermia mengakibatkan gangguan neurologi, natrium dapat diberikan 1 mEq/L per jam.

Untuk mengurangi resiko timbulnya sindroma TURP operator harus membatasi diri untuk tidak melakukan reseksi lebih dari satu jam. Di samping itu operator memasang sistotomi suprapubik terlebih dahulu sebelum reseksi diharapkan dapat mengurangi penyerapan air ke sirkulasi sistemik. Penggunaan cairan non ionic lain selain H20 yaitu glisin dapat mengurangi resiko hiponatremia pada TURP, tetapi karena harganya cukup mahal beberapa klinik urologi di Indonesia lebih memilih pemakaian aquabides sebagai cairan irigasi.

2.5. Konsep Katerisasi 2.5.1. Pengertian

Katerisasi adalah memasukan kateter ke dalam buli-buli melalui uretra, istilah ini sudah dikenal sejak zaman hopokrates yang pada waktu itu menyebutkan tentang tindakan instrumentasi untuk mengeluarkan cairan dari tubuh. Bernard memperkenalkan kateter yang terbuat dari karet pada tahun 1799, sedangkan foley membuat kateter menetap pada tahun 1930. Kateter foley ini sampai saat masih dipakai secara luas di dunia sebagai alat untuk mengeluarkan urine dari buli-buli.

1. Tujuan

Tindakan katerisasi ini dimaksudkan untuk tujuan diagnosis maupun tujuan terap tindakan diagnosis antara lain adalah : a Katerisasi pada wanita dewasa untuk memperoleh contoh

urine guna pemeriksaan kultur urine. Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya kontaminasi sample urine oleh bakteri komensial yang terdapat di sekitar kulit vulva atau vagina.

b Mengukur residu (sisa) urina yang dikerjakan sesaat pasien miksi.

c Memasukan bahan kontras untuk pemeriksaan radiologi antara lain : sistografi atau pemeriksaan adanya refluk

vesiko-ureter melalui pemeriksaan voiding cyto-urethografy (VUCG).

d Pemeriksaan urodinamik untuk menentukan tekanan intra vesika.

e Untuk menilai produksi urine pada saat dan setelah operasi Tindakan kateterisasi untuk tujuan terapi antara lain adalah: a Mengeluarkan urine dari buli-buli pada keadaan obstruksi

infravesikal baik yang disebabkan oleh hiperplasia prostat maupun oleh benda asing (bekuan darah) yang menyumbat uretra.

b Mengeluarkan urine pada disfungsi buli-buli

c Diversi urine setelah tindakan operasi sistem urinaria bagian bawah, yaitu pada prostatektomi, vesikolitotomi

d Sebagai splint setelah operasi rekonstruksi uretra untuk tujuan stabilisasi uretra

e Pada tindakan kateterisasi bersih mandiri berkala (KBMB) atau clean intermittent catheterization.

f Memasukkan obat-obatan intravesika, antara lain sitostatika atau antiseptik untuk buli-buli.

Kateter yang dipasang untuk tujuan diagnostik secepatnya dilepas setelah tujuan selesai, tetapi yang ditujukan untuk terapi, tetap dipertahankan hingga tujuan itu terpenuhi

2. Macam-Macam Kateter

Kateter dibedakan menurut ukuran, bentuk, bahan, sifat pemakaian, sistem retaining (pengunci), dan jumlah percabangan

a Ukuran kateter

Ukuran kateter dinyatakan dalam skala Cheriere's (French). Ukuran ini merupakan ukuran diameter luar kateter.

Jadi kateter yang berukuran 18 Fr artinya diameter luar kateter itu adalah 6 mm. Kateter yang mempunyai ukuran sama belum tentu mempunya diameter lumen yang sama karena perbedaan bahan dan jumlah lumen pada kateter itu.

b Bahan Kateter

Bahan kateter dapat berasal dari logam (stainless), karet (lateks), lateks dengan lapisan silikon (siliconized), dan silikon. Perbedaan bahan kateter menetukan biokompatibilitas kateter di dalam buli-buli, sehingga akan mempengaruhi pula daya tahan kateter yang terpasang di buli-buli.

c Bentuk kateter

Straight catheter merupakan kateter yang terbuat

dari karet (iateks), bentuknya lurus dan tanpa ada 1 Cheriere (Ch) atau 1 French (Fr) = 0,33 milimeter, atau 1 mm = 3 Fr

percabangan. Contoh kateter jenis ini adalah kateter Robinson dan kateter Nelaton.

Coude catheter yaitu kateter dengan ujung

lengkung dan ramping. Kateter ini dipakai jika usaha kateterisasi dengan memakai kateter berujung lurus mengalami hambatan yaitu pada saat kateter masuk ke uretra pars bulbosa yang berbentuk huruf "S", adanya hyperplasia prostat yang sangat besar, atau hambatan akibat sklerosis leher buli-buli. Dengan bentuk ujung yang lengkung dan ramping kateter ini dapat menerobos masuk ke dalam hambatan tadi. Contoh jenis kateter ini adalah kateter Tiemann.

Self retaining catheter yaitu kateter yang dapat

dipasang menetap dan ditinggalkan di dalam saluran kemih dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dimungkinkan karena ujungnya melebar jika ditinggalkan di dalam buli-buli. Kateter jenis ini antara lain adalah kateter Malecot, kateter

Pezzer, dan kateter Foley.

Kateter Foley adalah kateter yang dapat ditinggalkan

menetap untuk jangka waktu tertentu karena di dekat ujungnya terdapat balon yang dikembangkan dengan mengisinya dengan air sehingga mencegah kateter terlepas keluar dari buli-buli. Sekarang jenis kateter ini paling

sering digunakan sebagai kateter indweling (menetap). Sesuai dengan percabangannya kateter ini dibedakan dalam 2 jenis, yaitu (1) kateter cabang 2 (two way-catheter) yang mempunyai dua buah jalan antara lain untuk mengeluarkan urine dan memasukkan air guna mengembangkan balon. selain lumen untuk mengeluarkan urine juga terdapat lumen untuk memasukkan air guna mengisi balon; dan (2) kateter cabang 3 (three-way catheter) yang mempunyai satu percabangan (lumen) lagi yang berfungsi untuk mengalirkan air pembilas (irigan) yang dimasukkan melalui selang infus Kateter ini biasanya dipakai setelah operasi prostat untuk mencegah timbulnya bekuan darah.

2.5.2 Persiapan Kateterisasi

Tindakan kateterisasi merupakan tindakan invasif dan dapat menimbulkan rasa nyeri, sehingga jika dikerjakan dengan cara yang keliru akan menimbulkan kerusakan saluran uretra yang permanen. Oleh karena itu sebelum menjalani tindakan ini pasien harus diberi penjelasan dan menyatakan persetujuannya melalui surat persetujuan tindakan medik (informed consent). Setiap melakukan pemasangan kateter harus diperhatikan prinsip-prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu:

1. Pemasangan kateter dilakukan secara aseptik dengan melakukan disinfeksi secukupnya memakai bahan yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit genitalia dan jika perlu diberi profilaksis antibiotika sebelumnya

2. Diusahakan tidak menimbulkan rasa sakit pada pasien.

3. Dipakai kateter dengan ukuran terkecil yang masih cukup efektif untuk melakukan drainase urine yaitu untuk orang dewasa ukuran 16Fr-18Fr. Dalam hal ini tidak diperkenankan mempergunakan kateter logam pada tindakan kateterisasi pada pria karena akan menimbulkan kerusakan uretra.

4. Jika dibutuhkan pemakaian kateter menetap, diusahakan memakai sistem tertutup yaitu dengan menghubungkan kateter pada saluran penampung urine (urinbag).

5. Kateter menetap dipertahankan sesingkat mungkin sampai dilakukann tindakan definitip terhadap penyebab retensi urine. Perlu diingat bahwa makin lama kateter dipasang makin besar kemungkinan terjadi penyulit berupa infeksi atau cedera uretra. 2.5.3 Teknik Katerisasi

Teknik pemasangan kateter pada wanita lebih sulit dibandingkan dengan pria, tak seperti pada pria yang jarang dijumpai kesulitan karena lubang nya hanya satu diluar yang namanya irifisum uretra eksterna Untuk itu mungkin perlu dilakukan

dilatasi dengan busi a boule terlebih dahulu. Sebagai berikut teknik katerisasi pada pria :

1. Setelah dilakukan disinfeksi pada penis dan daerah di sekitarnya, daerah genitalia dipersempit dengan kain steril. 2. Kateter yang telah diolesi dengan pelicin/jelly dimasukkan

kedalam orifisium uretra eksterna.

3. Pelan-pelan kateter didorong masuk dan kira-kira pada daerah

bulbo-membranasea (yaitu daerah sfingter uretra eksterna)

akan terasa tahanan; dalam hal ini pasien di-perintahkan untuk mengambil nafas dalam supaya sfingter uretra eksterna menjadi lebih rileks. Kateter terus didorong hingga masuk ke buli-buli yang ditandai dengan keluarnya urin.

4. Sebaiknya kateter terus didorong masuk ke buli-buli lagi hingga percabangan kateter menyentuh meatus uretra eksterna. 5. Balon kateter dikembangkan dengan 5 -10 ml air steril.

6. Jika diperlukan kateter menetap, kateter dihubungkan dengan pipa penampung (urine bag).

7. Kateter difiksasi dengan plester di daerah inguinal atau paha bagian proksimal. Fiksasi kateter yang tidak betul, (yaitu yang mengarah ke kaudal) akan menyebabkan terjadinya penekanan pada uretra bagian penoskrotal sehingga terjadi nekrosis. Selanjutnya di tempat ini akan timbul striktura uretra atau

2.5.4 Kesulitan Dalam Memasukkan Kateter

Kesulitan memasukkan kateter pada pasien pria dapat disebabkan oleh karena kateter tertahan di uretra pars bulbosa yang bentuknya seperti huruf "S", ketegangan dari sfingter uretra

eksterna karena pasien merasa kesakitan dan ketakutan, atau

terdapat sumbatan organik di uretra yang disebabkan oleh batu uretra, striktura uretra, kontraktur leher buli-buli, atau tumor uretra. 1. Ketegangan sfingter uretra eksterna dapat diatasi dengan cara :

a Menekan tempat itu selama beberapa menit dengan ujung kateter sampai terjadi relaksasi sfingter dan diharapkan kateter dapat masuk dengan lancar ke buli-buli.

b Pemberian anestesi topikal berupa campuran lidokain hidroklorida 2% dengan jelly 10 - 20 ml yang dimasukkan per uretra, sebelum dilakukan kateterisasi.

c Pemberian sedativa par enteral sebelum kateterisasi. 2. Pemakaian kateter menetap akan mengundang timbulnya

beberapa penyulit jika pasien tidak merawatnya dengan benar. Karena itu beberapa hal yang perlu dijelaskan pada pasien adalah:

a Pasien harus banyak minum untuk menghindari terjadinya

enkrustasi pada kateter dan tertimbunnya debris/kotoran