2.1.1 Konsep Modal Sosial

Kohen dan Prusak (2002) yang diacu dalam Hasbullah (2006) menyatakan bahwa konsep modal sosial pertama kali dikembangkan oleh Hanifan sejak tahun 1916 di daerah bagian Barat Virginia. Beberapa konsep modal sosial muncul pada periode berikutnya dengan berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli sosial diantaranya Bourdieu, Coleman, Putnam dan Fukuyama. Namun demikian Boudieu dan Coleman yang dianggap menjadi pencetus dari teori modal sosial ini karena mereka yang pertama kali secara sistematis memperkenalkan istilah modal sosial walaupun diantara keduanya memiliki konsep yang berbeda (Häuberer 2011).

Bourdieu (1986) menyatakan bahwa modal sosial merupakan wujud nyata (sumberdaya) dari suatu institusi kelompok. Modal sosial merupakan jaringan kerja yang bersifat dinamis dan bukan alamiah. Modal sosial merupakan investasi strategis baik secara individu maupun kelompok. Sadar ataupun tidak sadar bahwa modal sosial dapat menghasilkan hubungan sosial secara langsung dan tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan ini dapat dilakukan dalam hubungan tetangga, teman kerja (tempat kerja), maupun hubungan antar famili.

Lebih lanjut Bourdieu (1983) menggambarkan bahwa modal sosial merupakan kumpulan sumberdaya yang dimiliki setiap keanggotaan dalam suatu kelompok yang digunakan secara bersama-sama. Sebagai contoh, ketersediaan jaringan sosial dalam masyarakat dapat membantu peningkatkan produksi dan ekonomi anggota melalui pemanfaatan koneksi sosial (pemasaran hasil). Menurut Bourdieu, modal ekonomi merupakan sumberdaya dasar, namun modal sosial berperan besar dalam meningkatkan modal ekonomi seseorang (individu).

Coleman (1988) menyatakan bahwa modal sosial didefinisikan oleh fungsinya. Modal sosial bukanlah entitas tunggal, tetapi terdiri dari berbagai entitas dengan dua karakteristik umum yaitu terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi tindakan tertentu dari individu yang berada dalam struktur. Definisi diatas menunjukkan bahwa modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang membantu tindakan anggota dari struktur sosial tersebut. Menurut Häuberer (2011) Coleman menekankan konsep modal sosial dalam konteks teori pilihan rasional. Ketergantungan sosial muncul karena

adanya ketertarikan seseorang untuk ikut memanfaatkan sumberdaya yang dikontrol oleh orang lain sehingga pilihan-pilihan rasional muncul untuk memaksimalkan manfaat bagi semua pihak.

Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai “fitur dari organisasi sosial seperti jaringan, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama”. Menurut Häuberer (2011) Putnam mengembangkan konsep modal sosial mengikuti konsep Coleman. Ide utamanya adalah bahwa jaringan sosial mengandung nilai bagi individu. Seperti modal fisik dan manusia, modal kontrak sosial juga mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Modal fisik tetap dalam benda fisik, modal manusia adalah properti individu dan modal sosial melekat dalam hubungan antar individu.

Fukuyama (2007) mendefinisikan modal sosial sebagai “kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam masyarakat atau bagian-bagain tertentu darinya”. Konsep ini melihat modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok yang memfasilitasi kerjasama diantara mereka. Norma-norma dan hubungan-hubungan tersebut berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga kesatuan anggota masyarakat secara bersama-sama.

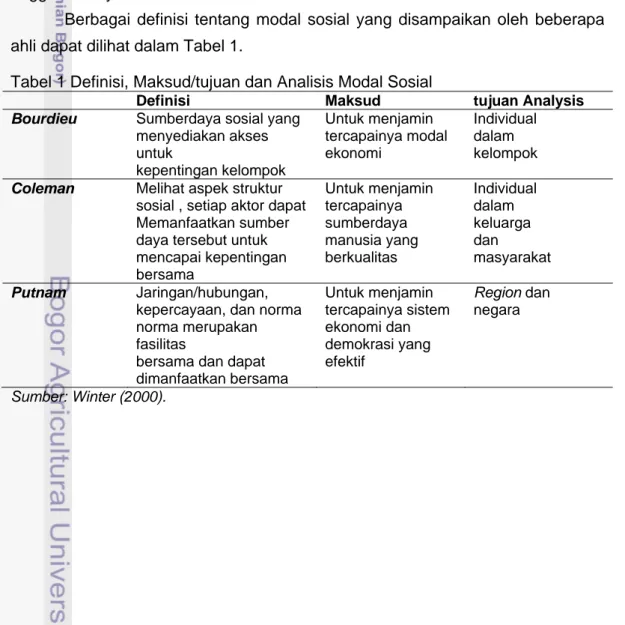

Berbagai definisi tentang modal sosial yang disampaikan oleh beberapa ahli dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Definisi, Maksud/tujuan dan Analisis Modal Sosial

Definisi Maksud tujuan Analysis

Bourdieu Sumberdaya sosial yang menyediakan akses untuk kepentingan kelompok Untuk menjamin tercapainya modal ekonomi Individual dalam kelompok

Coleman Melihat aspek struktur sosial , setiap aktor dapat Memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mencapai kepentingan bersama Untuk menjamin tercapainya sumberdaya manusia yang berkualitas Individual dalam keluarga dan masyarakat Putnam Jaringan/hubungan, kepercayaan, dan norma norma merupakan fasilitas

bersama dan dapat dimanfaatkan bersama Untuk menjamin tercapainya sistem ekonomi dan demokrasi yang efektif Region dan negara Sumber: Winter (2000).

2.1.2 Tipologi dan Tingkatan Modal Sosial

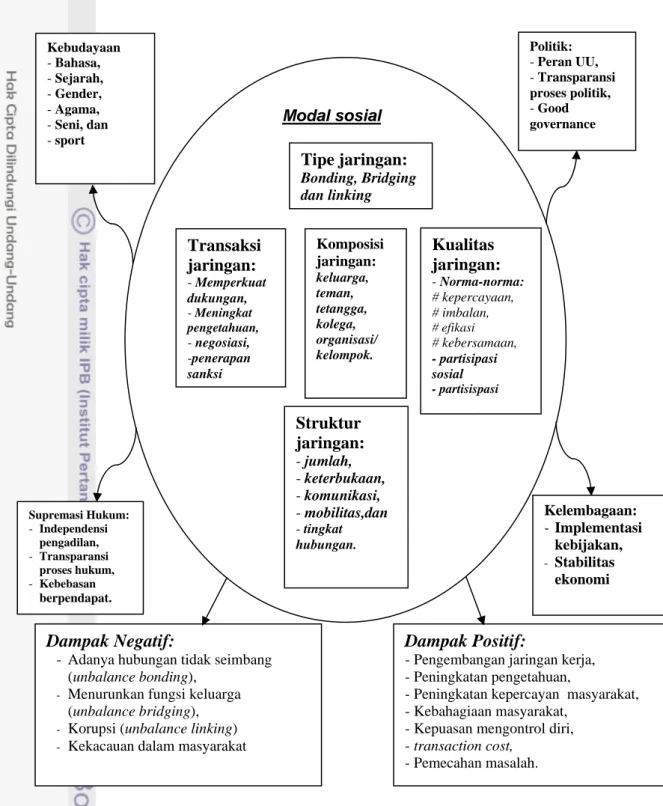

Woolcock (1998) yang diacu dalam LP UNPAD (2008) menyatakan bahwa modal sosial dapat dilihat dari tiga tipe ikatan hubungan atau koneksi (type of networks). Pertama, modal kekerabatan (bonding capital), yaitu ikatan hubungan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan (emosional tinggi) yakni: hubungan antar anggota keluarga, teman dekat, dan tetangga. Kedua, modal pergaulan (bridging capital), yaitu tingkat kekerabatan relatif lebih jauh seperti: teman kerja, dan kolega. Ketiga, hubungan kelembagaan (linking capital), yaitu ikatan hubungan lebih renggang lagi dibandingkan kedua ikatan hubungan diatas. Hubungan kelembagaan hanya dapat terjadi pada ikatan hubungan secara formal (formal institutions) baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas. Berkenaan dengan itu, Edward (2004) dalam Suandi (2007) menyatakan bahwa modal sosial dapat berkontribusi dalam meningkatkan keakraban dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi seorang individu atau kelompok masyarakat dalam menjalinkan interaksi sosial dapat mengembangkan nilai-nilai atau norma-norma yang mereka miliki di masyarakat baik antar sistem jaringan bonding, bridging maupun sistem jaringan linking dengan struktur yang terbuka dan komunikatif. Namun demikian, Edward menambahkan bahwa keefektifan proses komunikasi antar individu atau kelompok masyarakat harus didukung oleh kondisi politik yang kondusif, menegakkan supremasi hukum, adanya kelembagaan yang good governance dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Kerangka konseptual modal sosial tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Uphoff (2000) menyebutkan bahwa unsur modal sosial terbagi dalam dua kategori yaitu modal sosial struktural yang merupakan hubungan sosial yang mengakibatkan tindakan bersama saling menguntungkan dan kategori modal sosial kognitif yang merupakan proses-proses mental dan ide-ide yang berbasis pada ideologi dan budaya dengan unsur-unsur norma, nilai, sikap, keyakinan, kepercayaan solidaritas, kerjasama dan kedermawanan. Unsur-unsur modal sosial berdasarkan kategori struktural dan kognitif tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Modal sosial

Gambar 2 Kerangka Konseptual Modal Sosial (Edwards 2004 diacu dalam Suandi 2007)

Tipe jaringan:

Bonding, Bridging dan linking Komposisi jaringan: keluarga, teman, tetangga, kolega, organisasi/ kelompok.Transaksi

jaringan:

- Memperkuat dukungan, - Meningkat pengetahuan, - negosiasi, -penerapan sanksiKualitas

jaringan:

- Norma-norma: # kepercayaan, # imbalan, # efikasi # kebersamaan, - partisipasi sosial - partisispasiStruktur

jaringan:

- jumlah, - keterbukaan, - komunikasi, - mobilitas,dan - tingkat hubungan. Kebudayaan - Bahasa, - Sejarah, - Gender, - Agama, - Seni, dan - sport Politik: - Peran UU, - Transparansi proses politik, - Good governance Kelembagaan: - Implementasi kebijakan, - Stabilitas ekonomiDampak Negatif:

- Adanya hubungan tidak seimbang (unbalance bonding),

- Menurunkan fungsi keluarga

(unbalance bridging),

- Korupsi (unbalance linking)

- Kekacauan dalam masyarakat

Dampak Positif:

- Pengembangan jaringan kerja, - Peningkatan pengetahuan,

- Peningkatan kepercayan masyarakat, - Kebahagiaan masyarakat,

- Kepuasan mengontrol diri, - transaction cost, - Pemecahan masalah. Supremasi Hukum: - Independensi pengadilan, - Transparansi proses hukum, - Kebebasan berpendapat.

Tabel 2 Kategori modal sosial

Kategori Struktural Kognitif Sumber dan manifestasi Peranan dan aturan jaringan

dan hubungan interpersonal lainnya

Prosedur dan preseden

Norma, nilai, sikap dan keyakinan

Domain Organisasi sosial Budaya sipil

Faktor dinamis Hubungan/keterkaitan horizontal dan vertikal

Kepercayaan, solidaritas, kerjasama dan

kedermawanan

Unsur-unsur umum Ekspektasi yang mengarah pada perilaku kooperatif dan memberi manfaat untuk semua

Sumber: Uphoff (2000)

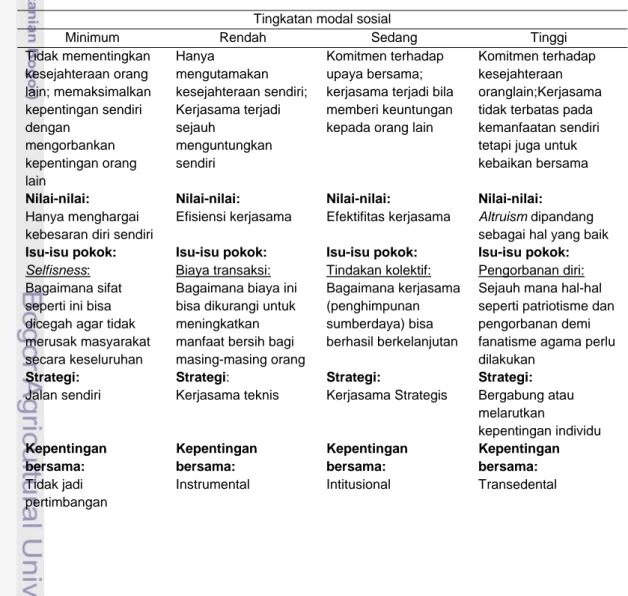

Uphoff (2000) membagi modal sosial dalam empat tingkatan (kontinuum) yaitu minimum, rendah, sedang dan tinggi sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3 Tingkatan modal sosial

Tingkatan modal sosial

Minimum Rendah Sedang Tinggi

Tidak mementingkan kesejahteraan orang lain; memaksimalkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain Hanya mengutamakan kesejahteraan sendiri; Kerjasama terjadi sejauh menguntungkan sendiri Komitmen terhadap upaya bersama; kerjasama terjadi bila memberi keuntungan kepada orang lain

Komitmen terhadap kesejahteraan oranglain;Kerjasama tidak terbatas pada kemanfaatan sendiri tetapi juga untuk kebaikan bersama Nilai-nilai:

Hanya menghargai kebesaran diri sendiri

Nilai-nilai: Efisiensi kerjasama Nilai-nilai: Efektifitas kerjasama Nilai-nilai: Altruism dipandang

sebagai hal yang baik Isu-isu pokok:

Selfisness:

Bagaimana sifat seperti ini bisa dicegah agar tidak merusak masyarakat secara keseluruhan

Isu-isu pokok: Biaya transaksi: Bagaimana biaya ini bisa dikurangi untuk meningkatkan manfaat bersih bagi masing-masing orang Isu-isu pokok: Tindakan kolektif: Bagaimana kerjasama (penghimpunan sumberdaya) bisa berhasil berkelanjutan Isu-isu pokok: Pengorbanan diri: Sejauh mana hal-hal seperti patriotisme dan pengorbanan demi fanatisme agama perlu dilakukan Strategi: Jalan sendiri Strategi: Kerjasama teknis Strategi: Kerjasama Strategis Strategi: Bergabung atau melarutkan kepentingan individu Kepentingan bersama: Tidak jadi pertimbangan Kepentingan bersama: Instrumental Kepentingan bersama: Intitusional Kepentingan bersama: Transedental

Lanjutan

Tingkatan modal sosial

Minimum Rendah Sedang Tinggi

Pilihan:

Keluar: bila tidak puas

Pilihan: Bersuara: berusaha untuk memperbaiki syarat pertukaran Pilihan: Bersuara: mencoba memperbaiki keseluruhan produktifitas Pilihan: Setia: menerima apapun jika hal itu baik untuk kepentingan bersama secara keseluruhan Teori permainan: Zero-sum kompetisi tanpa adanya hambatan pilihan akan menghasilkan negative-sum Teori permainan: Zero-sum Pertukaran yang memaksimalkan keuntungan sendiri bisa menghasilkan positive-sum Teori permainan: Positive-sum Ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan sendiri dan kepentingan untuk mendapatkan manfaat bersama Teori permainan: Positive-sum Ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan bersama dengan mengesampingkan kepentingan sendiri Fungsi utilitas: Independent Pendekatan diberikan bagi utilitas sendiri

Fungsi utilitas:

Independent

Dengan utilitas bagi diri sendiri diperbesar melalui kerjasama Fungsi utilitas: Interdependent positive Dengan sebagaian penekanan diberikan bagi kemanfaatan orang lain Fungsi utilitas: Interdependent positive

Dengan lebih banyak penekanan diberikan bagi kemanfaatan orang lain daripada keuntungan diri sendir Sumber : Uphoff (2000)

2.1.3 Unsur-Unsur Modal Sosial

Beberapa ahli telah menyebutkan berbagai unsur-unsur pembentuk modal sosial misalnya Putnam (1993) menyebutkan kepercayaan, norma-norma dan jaringan-jaringan, Flassy et al. (2009) menyebutkan bahwa kepercayaan merupakan unsur utama dalam modal sosial, sedangkan unsur lainnya yaitu partisipasi dalam jaringan, resiprocity, norma sosial, nilai-nilai sosial dan tindakan proaktif merupakan syarat kecukupan dari mosal sosial.

Hasbullah (2006) membagi unsur modal sosial menjadi enam yaitu partisipasi dalam jaringan, resiprocity, kepercayaan, norma sosial, nilai-nilai dan tindakan yang proaktif.

1. Partisipasi dalam jaringan

Putnam (1993) menyatakan bahwa jaringan kerjasama antar manusia merupakan wujud dari infrastruktur dinamis modal sosial. Wujud nyata dari jaringan adalah adanya interaksi sehingga jaringan itulah yang disebut modal sosial (Coleman 1998).

Modal sosial yang kuat sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan tidak dibangun oleh satu individu tetapi terletak pada jaringan

sosial yang kuat yang dibangun dengan prinsip-prinsip kesukarelaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom) dan keadaban (civility). Tipologi dari jaringan sosial yang terbentuk di dalam masyarakat tergantung dari karakteristik dan orientasi kelompok. Kelompok sosial yang membangun jaringan atas dasar keturunan, pengalaman sosial dan kesamaan kepercayaan dan agama cenderung akan membentuk jaringan dengan kohesifitas yang tinggi namun rentang jaringan maupun kepercayaan yang sempit, sedangkan kelompok masyarakat yang membangun jaringan dengan dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan ciri pengelolan organisasi yang lebih modern akan memiliki tingkat partisipasi dan rentang jaringan yang lebih luas. Tipologi jaringan yang kedua inilah yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan kelompoknya dan masyarakat secara luas (Hasbullah 2006).

2. Resiprocity

Lenggono (2004) menyebutkan bahwa hubungan timbal balik adalah terjadinya pertukaran sumber daya dengan menyediakan pelayanan pada orang lain. Rudito dan Fabiola (2008) menambahkan bahwa modal sosial terbentuk dari adanya dua macam solidaritas yaitu solidaritas mekanik yang mengikat masyarakat karena adanya rasa kebersamaan dan aturan dalam kelompok serta solidaritas organik yang mengikat masyarakat karena adanya perbedaan keahlian antar individu sehingga saling membutuhkan antara individu satu dengan yang lainnya.

Modal sosial senantiasa diwarnai dengan kecenderungan untuk saling tukar kebaikan antar individu dalam kelompok maupun antar kelompak dengan nuansa altruism. Namun masyarakat dengan tingkat resiprositas yang kuat belum tentu memberikan dampak positif yang cukup besar bagi kelompok lainnya tergantung dari derajad keterbukaan masyarakat tersebut (Hasbullah 2006).

3. Kepercayaan

Kepercayaan adalah atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam 1993). Fukuyama (2007) berpendapat bahwa

kepercayaan adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Kepercayaan merupakan warna dari suatu sistem kesejahteraan bangsa yang merupakan karakteristik yang menjadi prakondisi dari terciptanya kemampuan berkompetisi

Qianhong Fu (2004) dalam Hasbullah (2006) membagi kepercayaan dalam tiga tingkatan yaitu (1) tingkatan individual yang merupakan kekayaan individu, variabel personal dan karakteristik individu, (2) tingkatan relasi sosial yang merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan kelompok dan (3) tingkatan sistem sosial yang merupakan nilai publik yang perkembangannya difasilitasi oleh sistem sosial yang ada.

Nahapit & Ghosal (1998) dalam Hasbullah (2006) menyatakan bahwa kepercayaan pada tingkat individu berasal dari nilai-nilai yang yang bersumber pada kepercayaan dan agama yang dianut, kompetensi seseorang dan keterbukaan yang telah menjadi norma-norma di dalam masyarakat, sedangkan pada tingkat komunitas kepercayaan bersumber dari norma sosial yang telah melekat pada struktur sosial yang ada. Putnam (1993) memandang kepercayaan terkait dengan perilaku dan ada atau tidaknya resiprocity dalam masyarakat. Pada tingkatan institusi sosial kepercayaan akan bersumber dari karakteristik sistem tersebjut yang memberi nilai tinggi pada tanggung jawab sosial setiap anggota kelompok.

Hasbullah (2006) menyatakan bahwa kepercayaan memberikan nilai positif yang besar apabila memiliki rentang (the radius of trust) yang luas sehingga kelompok yang hanya berorientasi inward looking akan sulit untuk mengembangkan modal sosialnya. Sedangkan kelompok yang lebih terbuka akan mempunyai potensi yang lebih baik untuk mengembangkan modal sosialnya.

4. Norma sosial

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu (Hasbullah 2006). Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan oleh sekelompok orang (Suharto 2007). Norma sosial ini sangat berperan dalam mengontrol perilaku yang masyarakat.

Norma-norma ini biasanya tidak tertulis tetapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan tingkah laku dalam konteks hubungan sosial.

Hasbullah (2006) menyatakan bahwa norma merupakan salah satu unsur modal sosial yang akan merangsang berlangsungnya kohesifitas sosial yang hidup dan kuat. Fukuyama (2007) menyatakan bahwa modal sosial dibentuk dari norma-norma informal yang medukung kerjasama antar individu. Lawang (2005) juga memandang bahwa norma merupakan bagian penting dari modal sosial.

5. Nilai-nilai (values)

Menurut Hasbullah (2006) nilai adalah “suatu ide yang telah turun menurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok”. Dalam kebudayaan manusia terdapat nilai-nilai yang akan mendominasi ide-ide yang berkembang. Ide-ide tersebut akan mempengaruhi aturan-aturan bertindak dalam masyarakat (the rules of conducts) dan aturan-aturan bertingkah laku (the rules of behavior) yang secara bersama-sama akan membentuk pola-pola kultural (cultural pattern). Kekuatan modal sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh konfigurasi nilai yang yang ada di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena sifat nilai yang memiliki konsekuensi ambivalen, misalnya nilai harmoni yang dianggap menciptakan kerukunan akan menghalang kompetisi. Padahal nilai-nilai kompetisi dalam masyarakat dapat memicu perkembangan dan kemajuan yang lebih cepat pada bidang-bidang tertentu (Hasbullah 2006).

6. Tindakan yang proaktif

Salah satu unsur penting modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi mencari senantiasa jalan bagi keterlibatan mereka dalam kegiatan masyarakat (Hasbullah 2006). Lawang (2005) menyatakan bahwa keberadaan modal sosial baik yang bersifat proses, pelumas maupun perekat tidak akan terjadi tanpa ada tindakan dari masyarakat. Lenggono (2004) menyebutkan bahwa proaktif sebagai bagian dari modal sosial merupakan kerelaan warga sebagai subyek dalam suatu pembangunan.

2.2 Persepsi

2.2.1 Pengertian Persepsi

Sarwono (2003) mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses kategorisasi. Organisme dirangsang oleh suatu masukan tertentu (obyek-obyek di luar, peristiwa, dan lain-lain) dan organisme itu berespons dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori (golongan) obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa. Proses menghubungkan ini adalah proses yang aktif di mana individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategori yang tepat sehingga ia dapat mengenali atau memberi arti kepada masukan tersebut. Dengan demikian, persepsi juga bersifat inferensial (menarik kesimpulan).

Dalam terminologi psikologi Lindsay dan Norman (1977) menyebutkan bahwa “Perception is the process by which organisms interpret and organize sensation to produce a meaningful experience of the world”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa persepsi merupakan pandangan akhir seseorang setelah memproses semua input dan sensasi yang diperolehnya melalui panca indera. Vredentbergt (1974) dalam Sattar (1985) memiliki pendapat bahwa persepsi adalah sebagai proses selektif untuk membangun kesan dan membuat penilaian.

Persepsi (perception) juga diartikan sebagai penglihatan atau tanggapan daya memahami/menanggapi (Echols & Shadily 1989). Persepsi merupakan cara bagaimana seseorang melihat dan menaksirkan suatu obyek atau kejadian. Seseorang akan melakukan tindakan sesuai persepsinya, sehingga persepsi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang (Chartrand & Bargh 1999). Beberapa definisi persepsi menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Grice (1964), persepsi merupakan proses sebab akibat. Proses pemberian arti oleh seseorang sebagai akibat atas berbagai rangsangan atau stimulus yang diterimanya, dan dari proses tersebut seseorang mempunyai opini tertentu mengenai apa yang diamatinya.

2. Menurut Krech (1962), persepsi merupakan integrasi dari individu dan rangsangan yang diterimanya. Apa yang dipersepsikan individu dalam suatu saat tertentu tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan yang diterima, namun dipengaruhi juga oleh apa yang ada dalam diri individu tersebut, misalnya pengalaman, perasaan, prasangka, keinginan, sikap dan tujuan.

3. Menurut Lindsay dan Norman (1977), persepsi merupakan suatu proses dari seseorang dalam menyeleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam sesuatu yang berarti dan koheren dengan dunia. Dengan demikian orang yang berbeda bisa jadi akan melihat sesuatu yang sama secara berbeda.

4. Menurut Hufman (1987), persepsi merupakan proses penyeleksian, pengorganisasian, dan penyampaian data yang dapat dipahami oleh mental

2.2.2 Mekanisme Pembentukan Persepsi

Proses pembentukan persepsi menurut Asngari (1984) diawali dari perolehan informasi kemudian orang tersebut membentuk persepsi dari pemilihan atau penyaringan. Informasi tersebut selanjutnya disusun menjadi suatu kesatuan yang bermakna dan akhirnya diinterpretasikan mengenai fakta dari keseluruhan informasi. Pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam memegang peranan penting guna meningkatkan pengertian dan pemahaman tehadap obyek yang diamati. Informasi yang sampai pada seseorang merupakan suatu stimulus yang diteruskan ke syaraf sensoris, sehingga orang akan menyadari dan memahami stimulus tersebut. Pada akhirnya, orang tersebut melakukan tindakan.

Obyek persepsi dapat berada di dalam maupun di luar individu. Jika obyek persepsi berada di dalam individu yang mempersepsi, berarti individu tersebut mempersepsi dirinya sendiri, sehingga ia dapat mengerti dan mengevaluasi keadaan dirinya sendiri. Namun jika persepsi berada di luar individu yang mempersepsi, maka obyek persepsi dapat berupa benda-benda, situasi atau manusia (Swanky 2006). Selama proses mempersepsi suatu obyek, individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri individu, seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi. Faktor eksternal berupa rangsangan itu sendiri dan faktor lingkungan di mana persepsi itu berlangsung.

Asngari (1984) menyatakan bahwa Litterer membagi mekanisme pembentukan persepsi menjadi 3 yaitu selectivity, interpretation dan closure. Dalam proses ini, pengalaman masa lalu memegang peranan sangat penting dalam proses interpretasi informasi. Namun Asngari (1984) menyatakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi persepsi tidak hanya pengalaman masa silam tetapi juga karakteristik seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan

status kependudukan karena persepsi merupakan proses pengamatan serapan yang berasal dari kemampuan kognitif seseorang.

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Weaver (1978) dalam Susiatik (1998) menyatakan bahwa umumnya terjadi perbedaan persepsi antara individu satu dengan yang lain terhadap suatu obyek yang sama. Persepsi individu terhadap suatu obyek atau gejala dapat bersifat positif atau negatif, benar atau salah serta dapat berubah. Hal ini terjadi karena perbedaan karakteristik setiap individu yang bersifat pribadi dan unik. Ruch (1964) menyebutkan bahwa persepsi setiap individu terhadap obyek yang sama dapat berbeda tetapi persepsi dari individu yang sama terhadap suatu obyek yang sama juga dapat berbeda dalam waktu yang berbeda, dan disimpulkan bahwa perbedaan persepsi dipengaruhi oleh faktor tingkat intelejensia, pengharapan terhadap obyek yang dipersepsikan dan pengalaman masa lalu.

Sadli (1976) menyatakan ada empat faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

1. Faktor obyek rangsangan seperti nilai, arti emosional, familiaritas dan intensitas suatu obyek.

2. Faktor individu seperti tingkat kecerdasan, minat, emosional, dll

3. Faktor pengaruh kelompok, bahwa respon orang lain dalam suatu kelompok akan memberikan arah terhadap tingkah laku seseorang

4. Faktor latar belakang kultural seperti adat istiadat dan kebudayaan seseorang akan mempengaruhi tingkah lakunya.

Dalam penelitiannya mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan reboisasi dan penghijauan, Sattar (1985) menyimpulkan bahwa karakteristik individu yang mempengaruhi persepsi adalah pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya serta karakteristik penyuluhan yang dilakukan. Penelitian lain yang dilakukan Yuwono (2006) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program hutan rakyat pola kemitraan di Kabupaten Musi Rawas adalah umur, pendidikan, penyuluhan dan pemahaman program. Hasil penelitian Susiatik (1998) menyimpulkan bahwa selain umur dan pendidikan, pengalaman berusaha tani dan kekosmopolitan individu juga memiliki hubungan yang erat dengan persepsi masyarakat terhadap program Pembangunan Masyararakat Desa Hutan Terpadu di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

2.3 Hutan Tanaman Rakyat

2.3.1 Definisi dan Pola Pembangunan HTR

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (Dephut 2011). Program pembangunan HTR ini dilatar belakangi oleh:

1. Upaya pemerintah untuk mempercepat revitalisasi sektor kehutanan guna meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

2. Untuk memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih kuat kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi (Ditjen BPK 2007).

Prinsip-prinsip penyelenggaraaan HTR ini antara lain: (1) masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhannya (people organized themselves based on their necessity) yang berarti pemberdayaan hutan beserta masyarakatnya ini bukan digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat “kebergantungan” masyarakat, (2) kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat karya (labor-intensive) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab, (3) pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar (Ditjen BPK 2007).

Pemerintah telah menetapkan sasaran dalam pembangunan HTR sebagaiman tercantum dalam petunjuk teknis pembangunan HTR sebagai berikut :

1. Masyarakat yang menjadi sasaran program HTR adalah masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan yang bergantung pada hutan dalam hal mata pencaharian, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam kelembagaan.

2. Kawasan hutan yang menjadi sasaran lokasi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif, yang tidak dibebani hak dan diutamakan yang terletak dekat dengan industri hasil hutan dan telah ditetapkan pencadangannya sebagai lokasi HTR.

3. Kegiatan yang menjadi sasaran program HTR berupa fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewengannya antara lain melakukan pengakuan status, legalitas, penguatan kelembagaan, bimbingan dan penyuluhan teknis, pendidikan dan latihan, akses ke pembiayaan dan akses pasar.

4. Kegiatan IUPHHK HTR adalah pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang meliputi tahapan kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran hasil hutan (BPK 2007).

Pola pengembangan HTR direncanakan mengikuti 3 pola, yaitu (1) Pola Mandiri, (2) Pola Kemitraan dengan HTI, BUMN/S, dan (3) Pola Developer. Pengertian dari masing-masing pola adalah sebagai berikut:

1. Pola Mandiri dimana masyarakat setempat membentuk kelompok, Pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHKHTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah/pemda.

2. Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/S dimana masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh Bupati ke Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar. 3. Pola Developer dimana BUMN/S sebagai developer membangun hutan

tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit.

2.3.2 Lokasi dan Proses Perijinan HTR

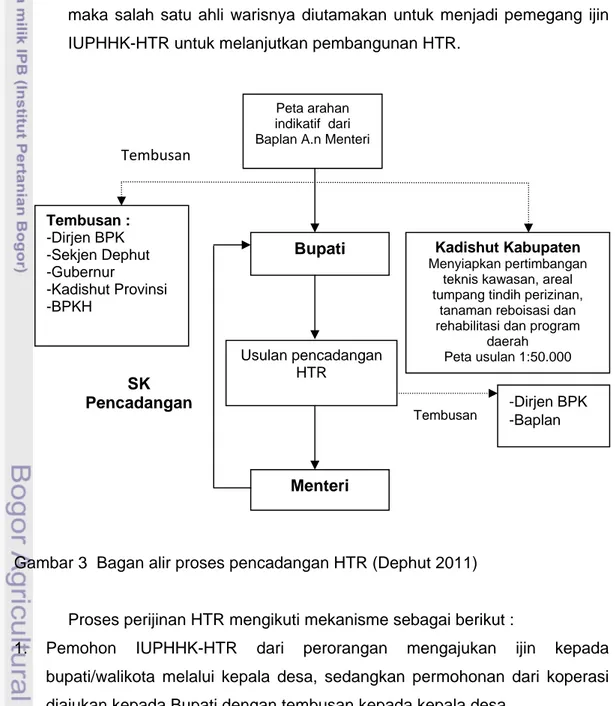

Alokasi areal untuk HTR ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai lokasi pencadangan HTR pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnnya. Bagan alir proses pencadangan tersebut serta

pihak-pihak yang terkait dengan proses pencadangan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.

Pemerintah dalam Dephut (2011) telah memberikan beberapa ketentuan terkait dengan ijin IUPHHK-HTR diantaranya:

1. Luasan ijin IUPHHK-HTR untuk perorangan maksimal 15 ha dan untuk koperasi maksimal 700 ha.

2. Ijin IUPHHK-HTR berlaku selama 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 35 tahun.

3. Ijin IUPHHK-HTR tidak dapat diperjual belikan, dipindahtangankan tanpa izin dan diwariskan namun apabila pemegang ijin perorangan meninggal maka salah satu ahli warisnya diutamakan untuk menjadi pemegang ijin IUPHHK-HTR untuk melanjutkan pembangunan HTR.

Gambar 3 Bagan alir proses pencadangan HTR (Dephut 2011)

Proses perijinan HTR mengikuti mekanisme sebagai berikut :

1. Pemohon IUPHHK-HTR dari perorangan mengajukan ijin kepada bupati/walikota melalui kepala desa, sedangkan permohonan dari koperasi diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala desa

Peta arahan indikatif dari Baplan A.n Menteri

Tembusan : -Dirjen BPK -Sekjen Dephut -Gubernur -Kadishut Provinsi -BPKH Menteri Bupati ‐Dirjen BPK -Baplan Usulan pencadangan HTR Kadishut Kabupaten Menyiapkan pertimbangan

teknis kawasan, areal tumpang tindih perizinan,

tanaman reboisasi dan rehabilitasi dan program

daerah Peta usulan 1:50.000 SK Pencadangan Tembusan Tembusan

2. Berdasarkan permohonan dari perorangan dan tembusan permohonan dari koperasi, kepala desa melakukan verifikasi atas keabsahan persyaratan permohonan

3. Kepala desa menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi tersebut kepada Bupati/Walikota sekaligus menyampaikan berkas permohonan untuk pemohon perorangan. Tembusan rekomendasi Kepala Desa disampikan kepada Camat dan BPPHP dilampiri foto kopi berkas permohonan.

4. Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa, Kepala BPPHP berkoordinasi dengan Kepala BPKH melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon dan hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai pertimbangan teknis.

5. Berdasarkan rekomendasi dari kepala desa dan pertimbangan teknis Kepala BPPHP, kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi kehutanan melakukan penilaian atas permohonan IUPHHK-HTR.

6. Hasil penilaian atas permohonan IUPHHK-HTR disampaikan Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

7. Dalam hal Bupati/Walikota menyetujui permohonan IUPHHK-HTR, Kepala Dinas menyiapkan konsep keputusan dan peta kerja IUPHHK-HTR.

8. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan IUPHHK-HTR kepada perorangan atau koperasi.

2.3.3 Jenis Tanaman dan Tahapan Kegiatan Pembangunan HTR

Jenis tanaman yang dapat dikembangkan dalam pembangunan HTR ini terdiri dari tanaman pokok dan tanaman tumpang sari. Tanaman pokok adalah tanaman berkayu yang dapat sejenis atau berbagai jenis yang terdiri dari kelompok jenis meranti, jenis keruing non dipterocarpaceae, kelompok kayu serat dan Kelompok Multi Purpose Tree Species/MPTS. Sedangkan tanaman tumpang sari adalah tanaman pangan setahun/musiman yang ditanam untuk memperoleh hasil tambahan selama masa menunggu waktu penebangan tanaman pokok antara lain jagung, padi, palawija dan lain-lain (Ditjen BPK 2008).

Budidaya HTR dikembangkan sesuai dengan kondisi tapak, sosial ekonomi dan budaya setempat. Dalam pembangunan HTR, tanaman pokok dapat sejenis maupun tidak sejenis. Apabila tanaman pokok tidak sejenis maka komposisinya adalah tanaman hutan berkayu dan tanaman budidaya tahunan misalnya karet, tanaman buah, tanaman penghasil pangan dan energi dengan

luas maksimal tanaman budidaya tahunan 40%. Dalam hal di dalam areal HTR tersebut telah terdapat tanaman campuran atau tanaman monokultur (sawit) yang telah ada, pemegang izin wajib mengembangkan tanaman kehutanan yang bercampur dengan tanaman yang sudah ada. Apabila terdapat tanaman sawit di atas areal HTR dan berumur rata-rata diatas 3 (tiga) tahun, pemegang izin diberikan kesempatan mengembangkan tanaman sawit tersebut sampai umur 20 (dua puluh) tahun, dengan kewajiban menanam tanaman kehutanan sebagai batas petak dan blok. Untuk tanaman sawit berumur rata-rata diatas 10 (sepuluh) tahun maka areal HTR tersebut wajib ditanami tanaman kehutanan sebagai tanaman sela menyebar dengan jumlah 400 pohon per hektar dan/atau dengan jarak 5 (lima) x 5 (lima) meter. Apabila tanaman sawit berumur rata-rata 20 tahun atau lebih, tanaman sawit harus ditebang dan diganti tanaman hutan dan tanaman sela/tumpangsari.

Ditjen BPK (2007) menyebutkan tahapan-tahapan dalam pembangunan HTR yang terdiri dari:

1. Perencanaan/penyiapan lahan yang terdiri dari kegiatan penataan areal, pembukaan wilayah hutan dan pembersihan lahan

2. Penyiapan bibit yang terdiri dari kegiatan pengadaan benih dan pengadaan bibit.

3. Penanaman yang terdiri dari kegiatan persiapan lapangan, pengangkutan bibit dan pelaksanaan penanaman

4. Pemeliharaan tanaman yang terdiri dari kegiatan pemupukan, penyulaman, pendangiran, penyiangan/pengendalian gulma, pemangkasan cabang dan penjarangan.

5. Pemanenan hasil hutan yang terdiri dari kegiatan inventarisasi tegakan, penebangan dan pengangkutan kayu

6. Perlindungan dan pengamanan hutan yang terdiri dari kegiatan pengendalian hama penyakit, pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan.

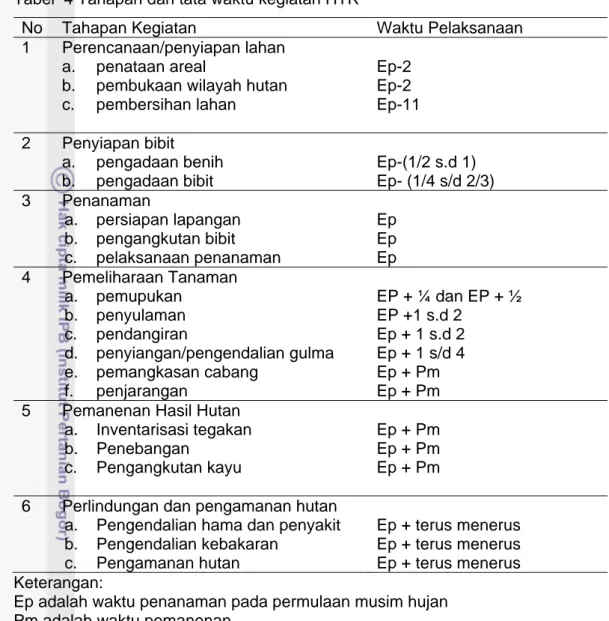

Tahapan kegiatan pembangunan HTR tersebut dan tata waktu pelaksanaannya dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4 Tahapan dan tata waktu kegiatan HTR

No Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 1 Perencanaan/penyiapan lahan

a. penataan areal

b. pembukaan wilayah hutan c. pembersihan lahan Ep-2 Ep-2 Ep-11 2 Penyiapan bibit a. pengadaan benih b. pengadaan bibit Ep-(1/2 s.d 1) Ep- (1/4 s/d 2/3) 3 Penanaman a. persiapan lapangan b. pengangkutan bibit c. pelaksanaan penanaman Ep Ep Ep 4 Pemeliharaan Tanaman a. pemupukan b. penyulaman c. pendangiran d. penyiangan/pengendalian gulma e. pemangkasan cabang f. penjarangan EP + ¼ dan EP + ½ EP +1 s.d 2 Ep + 1 s.d 2 Ep + 1 s/d 4 Ep + Pm Ep + Pm 5 Pemanenan Hasil Hutan

a. Inventarisasi tegakan b. Penebangan c. Pengangkutan kayu Ep + Pm Ep + Pm Ep + Pm

6 Perlindungan dan pengamanan hutan a. Pengendalian hama dan penyakit b. Pengendalian kebakaran c. Pengamanan hutan Ep + terus menerus Ep + terus menerus Ep + terus menerus Keterangan:

Ep adalah waktu penanaman pada permulaan musim hujan Pm adalah waktu pemanenan

Sumber Ditjen BPK 2007

2.3.4 Hambatan-Hambatan Pembangunan HTR

Kementerian kehutanan sudah menetapkan target alokasi lahan untuk pembangunan IUPHHK-HTR sampai dengan tahun 2010 sebesar 5,4 juta hektar dengan melibatkan 360.000 kepala keluarga (Emilia & Suwito 2007). Namun realisasi pencadangan lahan IUPHHK-HTR sampai dengan Bulan Juli 2009 baru mencapai 310.542,73 hektar atau 5,75% dari target sampai dengan tahun 2010, sedangkan perizinan IUPHHK-HTR yang sudah dikeluarkan baru 8 izin pada 8 kabupaten/kota yang tersebar pada 5 Provinsi dengan luas total ijin 155.305,95 ha atau sekitar 4,9% dari total areal pencadangan IUPHHK-HTR (Ditjen BPK 2009).

Realisasi pembangunan HTR yang sangat kecil menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam pembangunan HTR. Van Noordwijk et al. (2007) mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pembangunan HTR di Indonesia diantaranya: (1) status dan kepemilikan lahan HTR, (2) akses kepada modal produksi, (3) permasalahan dalam penguasaan teknologi produksi dan menghasilkan produk-produk kehutanan yang dibutuhkan pasar, (4) pengaturan pasar hasil hutan yang terlalu ketat, (5) kurangnya penghargaan terhadap jasa lingkungan yang dihasilkan oleh petani HTR, dan (6) lemahnya institusi HTR serta kurangnya dukungan dari institusi formal.

Lebih lanjut Noordwijk et al. (2007) menambahkan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan program HTR ini diperlukan beberapa langkah strategis diantaranya: (1) Kejelasan dalam pembuatan kontrak dengan petani lokal untuk menjamin status dan kepemilikan lahan, (2) Pemberian insentif yang lebih luas terhadap petani HTR dengan memberikan kebebasan dalam memilih jenis tanaman, teknologi dan pemasaran serta pendampingan oleh tenaga teknis yang memadai, (3) Deregulasi dalam pemasaran hasil hutan dan pengangkutan hasil hutan, dan (4) meningkatkan kerjasama antar sektor kehutanan, pertanian, industri dan perdagangan serta pemerintahan lokal untuk mendukung program HTR.

Sedangkan Hakim (2009) memandang permasalahan dalam pembangunan HTR terbagi dalam lima aspek yaitu aspek teknologi, aspek ketersediaan lahan, aspek jaminan pasar/industri pengguna hasil HTR, aspek kelembagaan dan aspek pembiayaan HTR. Untuk menghadapi berbagai aspek permasalah dalam pembangunan HTR maka dalam melaksanakan Pembangunan HTR harus didasarkan kepada pengalaman keberhasilan di bidang teknologi, manajemen dan kelembagaan yang sudah tumbuh di masyarakat dalam mengelola lahan kawasan hutan. Oleh sebab itu disarankan agar seluruh jajaran pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten berjalan secara sinergis dan bersama-sama memanfaatkan kelembagaan pengelolaan hutan tanaman yang melibatkan masyarakat yang sudah tumbuh di lapangan dengan memperkuat kapasitas dan kualitas manajemen yang lebih profesional.