11 PENELITIAN 2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada bab II ini membahas hasil-hasil penelitian relevan dan landasan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tinjauan pustaka untuk mendukung teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya penelitian di Ghana menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pendaftaran asuransi kesehatan dan tetap mempertahankan keputusannya untuk menjadi peserta secara sukarela dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap manfaat, kemudahan, dan iuran yang dibayarkan pada asuransi tersebut. Rumah tangga memiliki pengalaman positif terhadap kualitas layanan kesehatan, manfaat dari asuransi kesehatan, sikap penyedia layanan, dan peran dari lingkungannya (Jehu-Appiah et al., 2012).

Hasil penelitian di China mengungkapkan bahwa faktor-faktor determinan yang signifikan berpengaruh terhadap kemauan masyarakat untuk menjadi peserta dan membayar asuransi kesehatan meliputi umur, jenis kelamin, pendapatan, pengalaman kesehatan masa lalu, pekerjaan, status migrasi, dan pendidikan. Orang dengan jenis kelamin laki–laki memiliki kemauan lebih rendah untuk menjadi peserta asuransi kesehatan dibandingkan dengan perempuan. Masyarakat yang berstatus migran juga memiliki kemauan lebih rendah untuk menjadi peserta asuransi kesehatan dibandingkan dengan penduduk asli. Pekerja informal dengan status pegawai tetap juga memiliki kemauan lebih tinggi daripada pekerja

informal yang berstatus tidak tetap untuk menjadi peserta asuransi kesehatan (Barnighausen et al.,2007).

Penelitian lain di Uganda menjelaskan bahwa pada sisi permintaan layanan kesehatan, informasi tentangdesainskema asuransi dan operasionalnya, terbatasnya pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mendasari asuransi kesehatan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi untuk mengikuti jaminan kesehatan. Selain itu, kurangnya kepercayaan dalam pengelolaan skema jaminan kesehatan dan permasalahan kurang mampunya masyarakat untuk membayar iuran, juga mempengaruhi rendahnya cakupan jaminan kesehatan. Identifikasi dari sisi penawaran, dapat dilihat dari pengetahuan tentang penyedia layanan kesehatan dan pengelola asuransi kesehatan serta tidak adanya kerangka kebijakan yang koheren untuk pengembangan asuransi kesehatan berbasis masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi rendahnya kemauan masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan (Basaza et al., 2007).

Penelitian kualitatif di Afrika Barat menjelaskan lemahnya partisipasi masyarakat dalam asuransi kesehatan telah diidentifikasi sebagai kendala utama untuk mensukseskan pelaksanaan jangka panjang dari asuransi kesehatan berbasis masyarakat di negara-negara berpenghasilan rendah. Temuan pada penelitian sebelumnya menyatakan faktor yang diabaikan dalam literatur, seperti aturan yang kaku pada sebuah institusi dan praktek-praktek sosial budaya, memiliki peran penting dalam membentuk suatu keputusan untuk mendaftar sebagai peserta jaminan kesehatan (De Allegri et al.,2006).

Beberapa penulis memfokuskan pada pemahaman dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menjadi peserta dalam asuransi kesehatan. Penerapan model ekonometrik digunakan untuk mengetahui pengaruh individu dan karakteristik rumah tangga dalam mengambil keputusan sebagai peserta asuransi kesehatan. Kontribusi yang cukup besar dari pemodelan ekonometrik, tidak cukup menjelaskan faktor yang mempengaruhi kemauan untuk mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan karena hanya fokus pada sejumlah variabel yang sangat terbatas. Pendekatan komplementer digunakan untuk memahami permintaan asuransi kesehatan pada daerah yang berpenghasilan rendah dengan menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan ini diakui sebagai alat yang berharga ketika ingin memahami secara menyeluruh proses pengambilan keputusan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan (De Allegri et al.,2006).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam pada penelitian di atas, dijelaskan bahwa hambatan finansial khususnya bagi keluarga dengan anggota keluarga yang cukup besar, iuran yang tinggi dan tidak dapat diambil kembali sewaktu–waktu, menjadi alasan masyarakat untuk tidak bersedia menjadi peserta asuransi kesehatan berbasis masyarakat. Selain itu, tidak adanya keputusan bersama untuk mendaftar menjadi peserta, kurangnya pengetahuan tentang jaminan kesehatan, pembatasan layanan, dan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan, juga menjadi penyebab rendahnya cakupan kepesertaan asuransi kesehatan berbasis masyarakat (De Allegri et al.,2006).

Penelitian lain di Ethiopia menyatakan bahwa yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesediaan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan berbasis

masyarakat adalah demografi, sosial ekonomi, dan dukungan sosial. Diantara 845 rumah tangga yang digunakan sebagai partisipan, 808 rumah tangga yang diwawancarai (tingkat respon 95,6%), sekitar 78 % dari responden bersedia untuk menjadi peserta asuransi kesehatan berbasis masyarakat. Rumah tangga tergabung dalam asuransi kesehatan berbasis masyarakat, lebih banyak berasal dari sektor informal yaitu petani, masyarakat yang hanya bekerja di rumah (ibu rumah tangga), masyarakat muda yang bekerja di sektor informal pada kelompok etnis Bench, dan masyarakat yang buta huruf sehingga mayoritas penduduk yang bersedia untuk menjadi peserta asuransi kesehatan, lebih banyak berasal dari kabupaten (Haile et al., 2014).

Penelitian yang dilakukan di Tanzania menyatakan bahwa di negara berkembang, inisiatif untuk menjadi peserta secara sukarela dalam asuransi kesehatan merupakan sarana untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal. Meningkatkan cakupan asuransi kesehatan secara sukarela bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif menunjukkan bahwa rumah tangga yang berpenghasilan menengah lebih memungkinkan untuk menjadi peserta dalam asuransi kesehatan dibandingkan yang kaya atau miskin (Macha et al.,2014).

Rumah tangga yang jumlah anggota keluarganya besar, kepala keluarganya seorang laki-laki, dan rentan berisiko terkena penyakit, juga lebih berkeinginan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan. Analisis kualitatif mendukung temuan kuantitatif mengungkapkan pendapatan rumah tangga, pekerjaan, ukuran rumah

tangga, status kesehatan yang buruk dari anggota rumah tangga, kerentanan terhadap penyakit, dan tingkat pemahaman konsep dari poolingrisk mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk mendaftar pada asuransi kesehatan. Rendahnya kualitas pelayanan publik, paket manfaat pelayanan kesehatan yang terbatas, dan kurangnya penyedia layanan juga menjadi faktor utama rendahnya pendaftaran asuransi kesehatan (Macha et al., 2014).

Penelitian di Nigeria menyatakan bahwa faktor yang berkontribusi untuk kesediaan membayar asuransi kesehatan di rumah tangga adalah usia. Usia responden yang relatif muda, lebih bersedia untuk ikut asuransi kesehatan. Temuan sejenis di Namibia juga menunjukkan bahwa usia yang lebih muda bersedia untuk menjadi peserta dan membayar asuransi kesehatan. Hasil penelitian di Tanzania juga mendukung temuan di atas yaitu diperoleh 74% responden yang berusia lima puluh tahun keatas tidak bersedia untuk menjadi pesertadan membayar asuransi kesehatan (Bukola, 2013).

Selain usia, jenis kelamin responden juga berpengaruh terhadap kemauan untuk menjadi peserta dan membayar iuran asuransi kesehatan. Hasil yang didapat pada penelitian ini, dinyatakan bahwa laki–laki lebih bersedia untuk menjadi peserta dan membayar asuransi kesehatan dibandingkan dengan perempuan dalam dua komunitas yang berbeda di Nigeria dan Ghana. Temuan ini berkaitan erat dengan temuan di Namibia yang menyatakan 31% rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki, lebih banyak menjadi peserta dalam asuransi kesehatan dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala keluarganya perempuan. Berbeda dengan temuan di Tanzania bahwa 78% kepala keluarga tidak bersedia untuk

menjadi peserta dan membayar asuransi kesehatan karena masyarakat beranggapan bahwa pembiayaan asuransi kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah (Bukola, 2013).

Tingkat pendidikan juga berkorelasi positif terhadap kemauan untuk menjadi peserta dan membayar asuransi kesehatan. Orang yang berpendidikan tinggi mempunyai kemauan lebih tinggi untuk menjadi pesertadan membayar iuran asuransi kesehatan. Status sosial ekonomi, ukuran rumah tangga, tingkat kepercayaan terhadap asuransi, dan pengalaman terdahulu terhadap asuransi kesehatan juga berpengaruh kepada kemauan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan (Bukola, 2013).Penelitian yang dilakukan di Zimbabwe menyatakan hasil yang berbeda. Penelitian ini mengungkapkan hanya keluarga yang memiliki penyakit kronis yang bersedia menjadi peserta asuransi kesehatan, sedangkan usia kepala rumah tangga, tingkat pendidikan, dan pendapatan rumah tangga tidak mempengaruhi masyarakat untuk terdaftar dalam asuransi kesehatan (Mhere, 2013).

Penelitian di Iran pada tahun 2014 menyatakan bahwa kemauan masyarakat untuk menjadi peserta dan membayar asuransi kesehatan, berkorelasi positif dengan pendapatan, pendidikan, pekerjaan kepala rumah tangga, dan jumlah anggota yang harus ditanggung dalam suatu rumah tangga. Masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi dengan kepala keluarga yang bekerja, dan mempunyai penghasilan tetap serta jumlah anggota keluarga yang ditanggung, sangat berpengaruh besar terhadap kemauan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan (Nosratnejad et al., 2014).

Tahun 2012, penelitian di Nigeria menemukan bahwa faktor determinan yang mempengaruhi kemauan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi kesehatan adalah jenis kelamin dan status perkawinan dari responden, tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga, status kesehatan, kepercayaan terhadap asuransi kesehatan, serta pendapatan masyarakat. Laki-laki yang telah berumahtangga akan memiliki tanggungjawab yang lebih besar sehingga memiliki keinginan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan untuk melindungi keluarganya dari risiko sakit. Ukuran rumah tangga yang besar dengan status kesehatan rendah, akan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta asuransi kesehatan (Oriakhi et al., 2012).

Kepercayaan terhadap asuransi dan besarnya pendapatan masyarakat juga mempengaruhi kemauan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan. Kurangnya kepercayaan terhadap program pemerintah terkait dengan asuransi kesehatan dan rendahnya pendapatan masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak ingin untuk menjadi peserta asuransi kesehatan. Dalam penelitian ini, masyarakat yang bekerja pada sektor formal dan memiliki pendapatan tinggi, lebih berkeinginan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan karena merasa mudah untuk mengakses pembayaran iuran (Oriakhi et al., 2012).

Penelitian yang dilakukan di Indonesia yaitu di Kota Semarang menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pekerja sektor informal tidak menjadi peserta program JKN karena pendidikan rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan dan aktivitas yang tidak menentu dari pekerja sehingga tidak memahami prosedur JKN dengan baik. Hal ini akan mempengaruhi sikap pekerja

dalam penerimaan program JKN. Jumlah anggota keluarga dan penghasilan juga mempengaruhi kemauan masyarakat untuk menjadi peserta program JKN karena banyaknya anggota keluarga akan memperbesar pengeluaran daripada pendapatan per bulannya (Hermanto dkk., 2014).

Penelitian lain yang dilakukan di Indonesia pada daerah Kalimantan Selatan mengungkapkan adanya fenomena peningkatan dana APBD untuk pembiayaan Jamkesda karena tidak adanya kontribusi masyarakat terhadap pembayaran iuran. Berbeda dengan temuan penelitian di atas, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik individu dan keluarga (umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, adanya balita, dan lansia), pengalaman terhadap kesakitan dan kematian sertajenis jaminan kesehatan yang telah dimiliki, tidak berpengaruh terhadap kemauan untuk menjadi peserta jaminan kesehatan. Hal yang paling berpengaruh terhadap kesediaan menjadi peserta asuransi kesehatan adalah adanya tabungan untuk pelayanan kesehatan (Handayani dkk., 2008).

Penelitian di Bandung juga mengungkapkan beberapa pertimbangan yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan adalah ability to pay atau kemampuan untuk membayar, layanan kesehatan yang diharapkan akan dijamin oleh jaminan kesehatan, pengumpul iuran atau besaran iuran asuransi kesehatan, dan jumlah iuran jaminan kesehatan yang diinginkan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 87,7% responden mengharapkan fasilitas kesehatan yang lengkap pada pelayanan kesehatan primer dan sekunder

(rawat jalan, rawat inap, laboratorium dan tindakan operasi) (Djuhaeni dkk., 2010).

Pengumpul iuran atau premi asuransi kesehatan lebih dipercayakan pada RT/RW (51,4%) karena lokasi yang dekat dengan responden, lebih mudah diawasi, dan lebih mudah dalam penanganan keluhan. Besaran iuran yang diharapkan oleh responden maksimal Rp.25.000,00 (93,3%). Hal ini menunjukkan bila keluarga tersebut memiliki 4 orang anggota keluarga, tidak menjadi suatu permasalahan dalam membayar iuran. Keluarga yang mempunyai jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang, mereka hanya mampu membayar sebagian atau bahkan tidak mampu membayar sehingga perlu bantuan pemerintah (Djuhaeni dkk., 2010).

2.2 Konsep Penelitian

Pengambilan keputusan merupakan hasil dari proses kognitif dan proses mental yang akan mengarahkan seseorang pada suatu pilihan diantara beberapa alternatif lainnya. Proses pengambilan keputusan akan menghasilkan suatu tindakan sehingga akan menetapkan tujuan yang diinginkan (Facione et al., 2007). Konsep pengambilan keputusan pada penelitian ini adalah hasil pemikiran dan pengalaman dari kepala keluarga dengan KTP Bali sehingga memilih JKN mandiri kelas III.

Penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah (JKBM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, menyediakan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan KTP/KK Bali sehingga masyarakat Bali yang belum memiliki jaminan kesehatan secara langsung tercakup sebagai

peserta dan dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tertanggung dalam program ini. Dasar kebijakan yang melandasi adanya program ini diantaranya UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Gubernur dan Bupati/Walikota se-Bali, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 54 Tahun 2013 (Pemerintah Provinsi Bali, 2014).

Konsep penyelenggaraan Program JKBM ini menggunakan mekanisme jaminan kesehatan yang hanya dapat dilayani pada kabupaten/kota di Provinsi Bali saja. Pelayanan kesehatannya juga terdapat pembatasan sehingga tidak semua jenis tindakan dapat tertanggung dalam paket manfaat seperti obat kanker dan operasi jantung. Sistem pembayarannya kepada PPK dengan fee for service secara klaim sehingga kelemahan dari sistem ini adalah biaya dan mutu pelayanan tidak dapat dikendalikan bahkan dapat terjadi kecenderungan adanya pelayanan kesehatan yang berlebihan (Pemerintah Provinsi Bali, 2014).

Penyelenggaraan JKBM, memiliki beberapa perbedaan konsep dengan JKN mandiri kelas III. Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan JKN, program ini merupakan bagian dari BPJS kesehatan non PBI untuk seluruh masyarakat Indonesia yang pesertanya membayar iuran secara mandiri sesuai dengan kelas perawatan yang diinginkan. Prinsip penyelenggaraan JKN mandiri adalah mekanisme asuransi kesehatan yang tidak terdapat pembatasan untuk jenis layanan.JKN mandiri kelas III hanya merupakan pilihan pembayaran iuran untuk menentukan kelas rawat inap namun jenis layanan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Sumber pembiayaan pada program ini melalui peserta yang membayar mandiri pada setiap kelas perawatan yang dipilih dan sistem

pembayarannya ke faskes tingkat I adalah kapitasi bagi pelayanan kesehatan dasar serta Indonesia Case Base Groups (INA CBGs) bagi pelayanan kesehatan lanjutan. Sistem pembayaran seperti ini dapat mengendalikan biaya dan mutu pelayanan serta mencegah adanya pelayanan kesehatan yang berlebihan (Kementerian Kesehatan, 2014a).

2.3 Landasan Teori

Berdasarkan tinjauan pustaka dan konsep yang telah dipaparkan di atas, akan digunakan beberapa teori untuk menganalisis data-data yang diperoleh pada saat penelitian. Teori–teori yang akan digunakan antara lain :

2.3.1 Teori Protection Motivation and Self Efficacy

Teori ini merupakan efek fear appeals dari tindakan persuasif yang secara faktorial dirancang sebagai cara menguji adanya efek positif pada keinginan seseorang untuk mengadopsi sebuah perilaku yang telah direkomendasikan. Self efficacy memiliki pengaruh langsung terhadap keinginan dan berinteraksi dengan protection motivation sehingga efek dari interaksi tersebut diharapkan dapat memberikan strategi pengambilan keputusan baru ketika dihadapkan pada suatu ancaman. Sebuah komunikasi dari fear appeals digunakan untuk mempengaruhi atau membujuk dengan ancaman atau bahaya yang berisiko terjadi pada diri seseorang. Secara umum, fear appeals dikatakan efektif dalam menghasilkan perubahan sikap dan telah digunakan dalam upaya untuk mengubah perilaku seseorang pada berbagai keadaan (Rogerset al., 1983).

Sepanjang perkembangan teori fear appeals, para peneliti menyadari pentingnya peranan kognitif dalam proses persuasif. Teori protection motivation

menguraikan proses pentingnya mediasi kognitif dan menghubungkannya dengan rangsangan komunikasi. Menurut formulasi asli dari teori protection motivation, komunikasi fear appeals memulai proses penilaian kognitif tentang tingkat ancaman dari keparahan dan kemungkinan dapat terjadinya peristiwa tersebut serta respon pertahanan diri yang dianjurkan. Proses kognitif memediasi efek persuasif dari fear appeals dengan menggunakan protection motivation dan variabel intervensi yang dapat membangkitkan, menopang, serta mengarahkan kegiatan untuk melindungi diri dari bahaya tersebut (Rogerset al., 1983).

Beberapa tinjauan baru yang dilakukan oleh Rogers (1983) memberikan penjelasan lebih lengkap tentang cara mengatasi dan memberikan mediasi tambahan untuk proses kognitif. Teori yang direvisi ini, mencoba menawarkan sesuatu yang lebih komperhensif dengan memasukkan self afficacy sebagai proses mediasi kognitif. Teori self efficacy menyatakan bahwa semua proses perubahan psikologis beroperasi melalui perubahan harapan dari individu secara pribadi. Teori ini juga menyatakan harapan mengenai pertahanan diri yang efektif dapat dilihat sebagai keyakinan bahwa perilaku tertentu akan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Kedua teori ini menetapkan perubahan perilaku dan perubahan harapan yang berkorelasi positif menunjukkan adanya perubahan self efficacy untuk melakukan perubahan perilaku.

2.3.2 Teori Kurt Lewin

Menurut Kurt Lewin, langkah pertama pada proses perubahan perilaku adalah mengubah situasi atau status kuo yang dianggap sebagai titik

kesetimbangan (Weiner, 1985). Ada 3 tahapan perubahan perilaku yang terdiri dari : (Wirth, 2004)

1. Unfreezing

Fase ini menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh pembelajaran observasional masa lalu dan pengaruh budaya. Adanya perubahan membutuhkan kesadaran untuk berubah atau menghilangkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang masih mempertahankan perilaku lama. Proses unfreezing memiliki 3 sub proses yang berhubungan dengan kesiapan dan motivasi untuk melakukan perubahan, diantaranya:

a. Disconfirmation yang menyebabkan ketidakpuasan sehingga semakin besar kesenjangan antara keyakinan dengan kenyataan saat ini yang harus dipercaya untuk terjadinya perubahan, maka semakin besar juga kemungkinan untuk mengabaikan informasi baru.

b. Keyakinan dahulu yang saat ini sudah dianggap tidak valid akan menciptakan kecemasan, namun kecemasan ini tidak cukup untuk mendorong adanya perubahan.

c. Kecemasan dapat memicu resistensi akibat pengalaman sebelumnya sehingga dapat terjadi penolakan, saling menyalahkan, dan tawar menawar.

2. Moving / Changing

Tahap ini akan terjadi perubahan pada seseorang sesuai dengan yang diinginkan. Adanya ketidakpuasan dengan kondisi yang dialami saat ini dan keinginan untuk membuat beberapa perubahan, memerlukan identifikasi dari

sesuatu yang ingin diubah. Dampak dari pengolahan informasi baru yang diperoleh antara lain konsep baru diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas dan adanya penyesuaian dalam mengevaluasi masukan-masukan baru. Meniru peran dari model perubahan perilaku dan mencari solusi melalui pembelajaran trial and error, dapat membantu seseorang dalam membuat suatu perubahan. 3. Refreezing

Tahap yang ketiga ini telah sampai pada pembuatan keputusan untuk menerapkan perubahan secara permanen. Refreezing adalah tahap akhir dari perubahan perilaku baru yang telah menjadi kebiasaan dan telah termasuk dalam konsep diri serta identitas baru untuk membangun hubungan antar pribadi seseorang.

2.3.3 Teori Sustainable Livelihood Approach

Dimulainya pembangunan pada suatu daerah menyatakan bahwa Sustainable Livelihood Approach (SLA) digunakan sebagai pendekatan, perspektif, metode, dan kerangka kerja. Terciptanya pembangunan ini, berhubungan dengan mata pencaharian di pedesaan maupun perkotaan, pekerjaan masyarakat, perbedaan sosial (gender, usia yang ditentukan untuk mendapatkan mata pencaharian), arah dari mata pencaharian yang diperoleh, dan pola dinamis yaitu mata pencaharian yang dapat berlangsung secara berkelanjutan atau tetap (Scoones, 2009). Teori SLA adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang kehidupan masyarakat, mengacu pada faktor utama yang mempengaruhi mata pencaharian dan hubungan yang khas antara faktor tersebut (Krantz, 2001).

Lima tahun setelah pengenalan konsep secara formal dari SLA oleh Robert Chambers dan Gordon Conway pada tahun 1991, lembaga pendonor penting seperti CARE, Oxfam, The United Nations Development Programmed (UNDP) dan The UK Departement of International Development (DFID) telah mengadopsi SLA sebagai dasar bagi perkembangan pelaksanaan programnya. Definisi konsep SLA yang diuraikan menyatakan bahwa sumber penghidupan dari masyarakat dapat berupaadanya kemampuan dari aset yang dimiliki dan kegiatan yang diusahakan untuk mendapatkan kehidupan yang layak (Knutsson, 2006).

Pendekatan SLA memberikan pemahaman yang berbeda dari kemampuan keluarga untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti bencana alam, hama tanaman dan hewan dan adanya penyakit. Pendekatan ini memfokuskan pada aset yang dimiliki keluarga (tanah, saham, tabungan) sehingga dapat segera menangani permasalahan yang terjadi akibat adanya suatu bencana dan memberikan peluang untuk digunakan bagi generasi selanjutnya (Allison et al., 2001)

Pencarian pengobatan melalui pelayanan kesehatan tergantung pada aset yang dimiliki seseorang dan masyarakat. Aset yang dimaksud terdiri dari: (Obrist et al., 2007)

1. Human Capital (pengetahuan, pendidikan, keterampilan, sikap, keyakinan, status kesehatan)

2. Social Capital (jaringan sosial dan afiliasi) 3. Natural Capital ( tanah, air, peternakan)

4. Physical Capital (infrastruktur, peralatan dan sarana transportasi) 5. Financial Capital (keuangan atau biaya sacara tunai maupun kredit)

Ketersediaan aset tersebut dipengaruhi oleh beberapa kontrol seperti ekonomi, politik atau teknologi, variabilitas iklim atau bencana seperti banjir, dan konflik atau epidemik. Faktor ini disebut sebagai konteks bagi kerentanan masyarakat (Obrist et al., 2007). Kerentanan didefinisikan sebagai tingkat risiko paparan dari bencana yang dapat menjadi ancaman bagi mata pencaharian sehingga akan berpengaruh terhadap penghasilan seseorang (Allison et al., 2001).

Teori SLA ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara holistik yang berfokus pada penghasilan masyarakat untuk peningkatan pembangunan. Adanya konsep pendekatan SLA, memberikan sebuah kerangka mata pencaharian yang berorientasi pada kebijakan, deskripsi, dan analisis kekuatan, tekanan serta dampak dari semua jenis kegiatan yang berkaitan dengan mata pencaharian. Teori SLA juga memberikan pandangan yang lebih terintegrasikan sehingga dapat menganalisis dan memahami kompleksitas dari suatu permasalahan pada masyarakat (Knutsson, 2006).

2.3.4 Teori Lawrence Green

Teori Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo menyatakan bahwa pengambilan keputusan untuk melakukan adanya perubahan perilaku dipengaruhi oleh faktor ekstermal dan internal. Dalam hal penerimaan program kesehatan, teori Green membedakan adanya dua determinan yaitu faktor perilaku dan faktor non perilaku. Pengambilan keputusan dan perubahan perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor penguat (Notoatmodjo, 2010).

Persepsi individu dapat menyebabkan adanya pengambilan keputusan dan perubahan perilaku dari hasil simultan antara faktor eksternal dan internal pada subyek atau orang yang melakukan perilaku tersebut. Faktor yang menentukan atau membentuk perilaku disebut dengan determinan. Beberapa determinan faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan perubahan perilaku antara lain: (Notoatmodjo, 2010)

1. Faktor Predisposisi

Faktor yang mempermudah adanya perubahan perilaku pada seseorang diantaranya pengetahuan, sikap, keyakinan atau kepercayaan, pendidikan, nilai– nilai, dan tradisi. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia terhadap suatu objek yang nantinya menghasilkan persepsi terhadap suatu objek. Intensitas atau tingkatan pengetahuan terdiri dari mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi.

Sikap adalah respon tertutup seseorangterhadap suatu obyek tertentu yang telah melibatkan pendapat serta emosi individu.Campbell (1950) dalam Notoatmodjo mendefinisikan bahwa sikap merupakan beberapa kumpulan gejala dalam memberikan merespon kepada suatu objek sehingga sikapakan melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lainnya. Keyakinan atau kepercayaan adalah suatu konsep pendapat atau pemikiran seseorang terhadap suatu objek.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adanya pengambilan keputusan dalam perubahan perilaku adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan fasilitas

untuk perubahan perilaku.Fasilitas merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sarana digunakan sebagai pendukung dalam pemberian pelayanan kesehatan.

3. Faktor Penguat

Faktor predisposisi dan faktor pendukung tidak dapat menjamin adanya keberhasilan dalam perubahan perilaku seseorang sehingga diperlukan adanya dukungan sosial dari luar untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dukungan sosial adalah kegiatan dalam mencari dukungan melalui tokoh masyarakat secara formal maupun informal dan dukungan petugas kesehatan yang bertujuan untuk membantu meyakinkan maupun menyosialisasikan suatu program kepada masyarakat. Selain itu, adanya peraturan, undang–undang dan surat keputusan yang dibuat oleh pemerintah juga merupakan faktor untuk menguatkan masyarakat dalam mengambil keputusan serta melakukan perubahan perilaku.

2.4 Model Penelitian

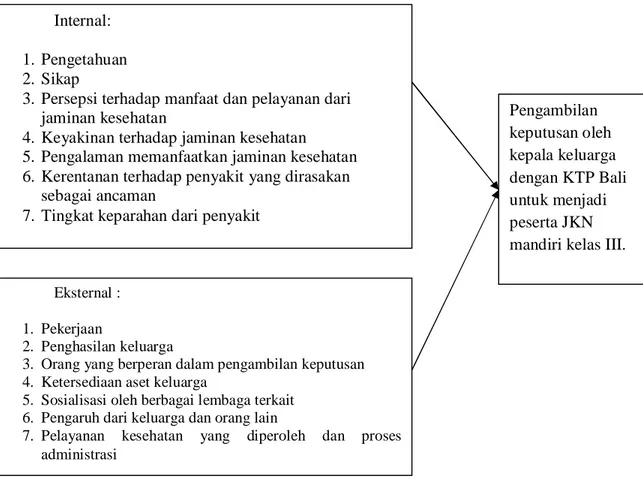

Berdasarkan kajian pustaka, konsep dan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, maka model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Internal: 1. Pengetahuan 2. Sikap

3. Persepsi terhadap manfaat dan pelayanan dari jaminan kesehatan

4. Keyakinan terhadap jaminan kesehatan

5. Pengalaman memanfaatkan jaminan kesehatan 6. Kerentanan terhadap penyakit yang dirasakan

sebagai ancaman

7. Tingkat keparahan dari penyakit

Pengambilan keputusan oleh kepala keluarga dengan KTP Bali untuk menjadi peserta JKN mandiri kelas III.

Eksternal : 1. Pekerjaan

2. Penghasilan keluarga

3. Orang yang berperan dalam pengambilan keputusan 4. Ketersediaan aset keluarga

5. Sosialisasi oleh berbagai lembaga terkait 6. Pengaruh dari keluarga dan orang lain

7. Pelayanan kesehatan yang diperoleh dan proses administrasi

Gambar 2.1 Model Penelitian tentang Pengambilan Keputusan oleh Kepala Keluarga dengan KTP Bali untuk Mengikuti Program JKN Mandiri Kelas III di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Utara