PENGARUH HABITAT TERMODIFIKASI LAHAN PADI SAWAH (Oryza sativa) MENGGUNAKAN TRAP CROP TERHADAP KOMPOSISI DAN TINGKAT

KEANEKARAGAMAN ARTHROPODA HERBIVORA Najwa*, Indah Trisnawati D. T1

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Gedung H Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia

Abstrak

Arthropoda herbivora banyak ditemukan di berbagai habitat, termasuk ekosistem padi sawah. Arthropoda herbivora yang berpotensi hama dapat menimbulkan kerugian bagi para petani. Oleh karena itu digunakan modifikasi habitat pada ekosistem sawah dengan penggunaan trap crop berupa padi varietas ciherang membentuk perimeter mengelilingi main crop tanaman padi varietas IR-64 dan akan dibandingkan dengan lahan padi tanpa menggunakan modifikasi habitat. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh habitat termodifikasi lahan padi sawah (oryza sativa) menggunakan trap crop terhadap perbedaan komposisi dan tingkat keanekaragaman arthropoda herbivora. Pengambilan sampel Arthropoda herbivora dilakukan menggunakan sweep net setiap 10 HST (Hari Setelah Tanam) sampai dengan panen disesuaikan dengan fase pertumbuhan padi. Komposisi taksa dari kedua lahan baik main crop maupun lahan dengan modifikasi habitat memiliki kehadiran beberapa taksa yang berbeda. Berdasarkan indeks Shannon-wiener nilai keanekaragaman di kedua lahan pada setiap fase pertumbuhan padi adalah tergolong sedang. Indeks kesamaan komunitas Morishita Horn antara kedua lahan didapatkan nilai 0,75.

Kata kunci : Arthropoda herbivora, main crop, trap crop, komposisi, dan keanekaragaman.

Abstract

Arthropods are found in various habitats, including lowland rice ecosystem. Herbivorous arthropod potentially pests could cause harm for the farmers. Therefore will be used ecosystem habitat modification on rice field using a trap crop from rice varieties Ciherang formed around the perimeter of the main crop rice varieties IR-64 and will be compared to the rice fields without using habitat modification as a control. Both farms have differences, therefore, this study aims to determine the effect of a modified habitat land rice (Oryza sativa) using a trap crop againts in the composition and level of diversity of herbivorous arthropods. Sampling was carried out using a sweep net arthropods every 10 DAP (days after planting) until the harvest of rice adapted to the growth phase. The composition of both taxa from both rice field and field with the main crop habitat modification has several different taxa presence and dominance of different roles in each phase of growing rice. Based on Shannon-wiener index values diversity in both fields in each phase of growing rice is classified as moderate. Community similarity index Morishita Horn between the two fields is 0,75.

Keywords: Herbivorous Arthropods, main crop, trap crop, composition, and diversity.

1. Pendahuluan

Komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia adalah beras. Lebih dari 95 persen penduduk Indonesia menggunakan beras sebagai bahan pangan pokok. Jawa, Madura dan Bali adalah pulau-pulau yang berperan sebagai sentra produksi beras di Indonesia. Hama sering menjadi kendala dalam budidaya padi. Ada lebih dari 800 jenis hama yang menyerang padi. Serangan hama menyebabkan produksi beras turun hingga 24% (Pathak dan Dhaliwal, 1981 dalam Koswanudin, 2011).

Serangga termasuk dalam phylum Arthropoda yang merupakan phylum terbesar dalam kingdom Animalia dan kelompok terbesar dalam phylum itu adalah serangga (Meglistsch, 1972). Serangga merupakan golongan hewan yang dominan di muka bumi, jumlahnya melebihi semua hewan daratan lainnya dan praktis tersebar dimana-mana (Borror, et al., 1992). Peranan serangga sangat beragam diantaranya sebagai pemakan tumbuhan (herbivora), musuh alami (predator), pemakan bangkai, pollinator, ektoparasit dan vektor penyakit (Borror et al., 1992 dan Putra 1994). Hampir 50% serangga adalah pemakan tumbuhan (herbivora) atau fitophagus (Sastrodihardjo, 1984).

Berkaitan hubungan serangga dengan tumbuhan khususnya tanaman budidaya, maka serangga dapat dikelompokkan sebagai serangga yang menguntungkan dan merugikan atau bersifat hama. Serangga hama memperoleh makanan atau memakan bagian-bagian tanaman budidaya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan, kematian dan mengurangi produksi baik dari kuantitas maupun kualitasnya (Davidson, 1984, Kartasapoetra, 1987 dan Arif, 1992).

Hama tanaman padi sebagian besar adalah serangga herbivora (Baehaki, 1992). Menurut Handojo (1989), serangga hama tanaman padi yang paling sering menyerang adalah jenis penggerek batang, ganjur (Pachydiplosis oryzae), wereng, walang sangit (Leptocorixa acuta), hama putih

(Nymphula depunctalis) dan ulat grayak (Prodenia litura). Menurut Kusnaedi (1997), kepinding (Scontinophora sp.) termasuk salah satu hama tanaman padi yang cukup menimbulkan kerugian dan jenis penggerek batang yang paling banyak menyerang adalah penggerek putih (Scirpophaga innotata), penggerek kuning (S. incertulas), penggerek bergaris (Chilo suppressalis) dan penggerek merah jambu (Sesamia inference). Harahap dan Tjahyono (1992) menjelaskan jenis wereng yang paling aktif menyerang adalah wereng hijau (Nephotettix oryzae), wereng coklat (Nilaparvata lugens), wereng putih (Sogatella furcifer) dan wereng bergaris (Nephotettix apicalis) serta kepik hijau (Nezara viridula) dan hispa padi (Diclandispa armigera).

Salah satu usaha untuk mengurangi jumlah hama yaitu dengan penerapan konsep pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu pada awalnya muncul akibat penggunaan pestisida kimia yang berlebihan pada pertanian. Setelah pesitsida sintetis dikembangkan banyak kalangan yang berpendapat bahwa masalah hama telah selesai dan diperkirakan bahwa pada suatu saat hama yang biasa merusak tanaman hanya dapat ditemukan di museum. Pestisida sintetis semakin dikembangkan dan penggunaannya semakin luas yang mengakibatkan timbulnya resistensi, residu yang berbahaya bagi kesehatan manusia, munculnya hama baru, dan pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu dilakukan modifikasi terhadap sistem pengendalian hama. Salah satu jenis pengendalian hama tanaman yaitu dengan menanam tanaman perangkap (trap crop) (Coresta, 2005 dalam Nurindah et al., 2009).

Strategi „tolak-tarik‟ („push-pull‟ strategy) pada penggunanan trap cropping system merupakan salah satu teknik pengendalian hama yang berprinsip pada komponen pengendalian nontoksik, sehingga dapat diintegrasikan dengan metode-metode lain yang dapat menekan perkembangan populasi hama. Strategi ini juga dapat meningkatkan peran musuh alami,

terutama parasitoid dan predator pada pertanaman (Khan et al., 1997; Midega dan Khan, 2003; Midega et al., 2006). Dengan demikian, strategi ini berguna dalam PHT yang mengutamakan pengurangan pestisida, sehingga teknik pengendalian hayati dengan konservasi musuh alami dapat digunakan sebagai komponen tambahan dalam menekan populasi hama (Barbosa, 1998; Pickett dan Bigg, 1998; Landis et al., 2000).

Strategi „tolak-tarik‟ telah banyak dikembangkan dan diaplikasikan oleh petani secara luas untuk mengendalikan populasi penggerek batang serealia, Chilo partelus dan Busseola fusca, di Afrika (Khan et al., 2007). Tanaman perangkap yang digunakan antara lain adalah sorghum dan nappier grass (Pennisetum purpureum). Tanaman perangkap ini berfungsi untuk menarik ngengat penggerek batang untuk meletakkan telur lebih banyak pada tanaman perangkap dibanding pada tanaman utama; selain itu terjadi mortalitas yang tinggi terhadap serangga hama tersebut, sehingga perkembangan populasinya terhambat (Khan et al., 2006; Khan et al., 2007).

Salah satu tanaman perangkap yang pernah digunakan sebagai tanaman perangkap hama padi yaitu tanaman purun tikus (Eleocharis dulcis). Hal ini disebabkan tumhuhan Eleocharis dulcis sangat disenangi oleh penggerek batang padi putih sebagai tempat meletakkan kelompok telurnya (Asikin et.al., 1999 dalam Indriani, 2006), bahkan larvanya dapat menyelesaikan siklus hidupnya sampai dewasa pada tumbuhan tersebut. Selain tumhuhan E. dulcis, ada empat jenis tumhuhan lain yang juga sebagai tempat penggerek batang padi putih meletakkan telurnya yaitu kelakai (Stenochlaena palutris), perupuk (Phragmites karka), bundung (Scirpus grosus), dan purun kudung (Lepironea articulata).

Dalam penelitian ini digunakan padi varietas IR-64 sebagai tanaman budidaya. Padi varietas IR-64 merupakan padi yang tahan terhadap serangan hama wereng coklat biotipe 1 dan 2 tetapi tidak tahan terhadap

hama pengerek batang. Sedangkan untuk tanaman perangkap digunakan yaitu padi varietas ciherang. Hal ini dikarenakan padi varietas ciherang sangat disukai oleh arthropoda herbivora dibanding dengan IR-64 dikarenakan morfologi daun dan batangnya yang lebih tebal. Dalam hal ini padi varietas ciherang bersifak sebagai penarik Arthropoda herbivora agar Arthropoda herbivora mau meletakkan telurnya pada tanaman perangkap dibanding dengan tanaman budidaya. Selain itu juga untuk meningkatkan peran musuh alami (predator) dan parasitoid.

Penggunaan varietas ciherang sebagai tanaman perangkap selain yang telah disebutkan yaitu umur padi varietas Ciherang lebih lama dibanding dengan padi varietas IR-64 sebagai tanaman budidaya. Hal ini menyebabkan padi varietas Ciherang dapat melindungi tanaman budidaya hingga fase panen tanaman budidaya. Dengan dasar tersebut maka dilakukan penelitian pengaruh habitat termodifikasi lahan padi sawah (oryza sativa) menggunakan trap crop terhadap perbedaan komposisi dan tingkat keanekaragaman arthropoda herbivora di desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

2. Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan bulan Desember 2012- Juli 2013 di Pasuruan dan Laboratorium Zoologi Biologi ITS.

Penentuan lahan

Lahan yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu lahan pertama untuk tanaman budidaya padi menggunakan padi varietas IR-64 dan lahan kedua yaitu lahan dengan modifikasi habitat menggunakan trap crop padi varietas ciherang. Masing- masing lahan budidaya, dibedakan menjadi 3 petak. Spesifikasi untuk setiap petak lahan adalah sama yaitu dengan luas 10m x 7 m.

Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sweep net atau jaring ayun dengan ukuran panjang 71 cm dan diameter

28 cm, yang dilengkapi dengan pegangan sepanjang 74 cm. Cara menggunakan sweep net yaitu dengan memegang ujung sweep net dengan erat dan ujung lingkaran menyentuh tanaman yang ada di depan, kemudian sweep net diayunkan 1800 atau bentuk setengah lingkaran. Sweep net diayunkan dengan terus berjalan sepanjang lahan sesuai pola yang mewakili seluruh lahan yang akan diamati. Di vegetasi pendek ayunan sweep net harus sedalam mungkin, sedangkan untuk vegetasi tinggi ayunan cukup dalam sebatas untuk menjaga tepi atas dan tepi bawah.

Pengambilan sampel Arthropoda dilakukan secara berkala setiap 10 HST (Hari setelah Tanam). Pengambilan dilakukan sekali setiap pengambilan yaitu pada pagi hari pukul 05.00 WIB - 09.00 WIB. Berdasarkan bentuk dan ukuran lahan, sampling dapat dilakukan secara efisien dengan membentuk pola sampling berbentuk huruf “Z” atau zig- zag. Jaring ayun (sweep net) diayunkan membentuk 1800 atau setengah lingkaran selama sampling. Pada setiap tanda “X” seperti pada pola di bawah, pengambilan dihentikan dan Arthropoda yang tertangkap oleh sweep net kemudian dimasukkan ke dalam toples yang telah berisi kloroform. Setelah satu petak lahan selesai, maka semua arthropoda yang telah terkumpul dimasukkan ke dalam toples sesuai kode masing- masing lahan.

Pembuatan Spesimen

Arthropoda yang telah tertangkap, kemudian disortir untuk dilakukan pengoleksian. Pengoleksian Arthropoda ada dua cara yaitu koleksi kering dan koleksi basah. Koleksi kering untuk Arthropoda yang berukuran besar dengan sayap tipis dan bermembran yang tidak tereduksi, sedangkan koleksi basah adalah untuk Arthropoda yang berukuran kecil yang sayapnya tebal dan telah mengalami reduksi atau modifikasi. Identifikasi Arthropoda

Sampel Arthropoda yang telah diperoleh kemudian diidentifikasi sampai pada tingkat famili dan morfospesies di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi Institut Teknologi

Sepuluh Nopember Surabaya. Morfospesies adalah dalam famili yang sama tetapi berbeda secara morfologi. Identifikasi dilakukan menggunakan buku kunci identifikasi karangan Borror (1996), Naumann (1991), Lilies (1991), dan Jumar (2000).

Analisa Data

Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghubungkan antara komposisi taksa dan keanekaragaman pada kedua lahan, yaitu antara lahan yang hanya ditanami main crop dengan lahan yang menggunakan modifikasi habitat. Komposisi taksa pada kedua kelompok perlakuan dianalisis secara deskriptif dengan melihat jumlah masing-masing tingkatan taksa pada tiap kelompok perlakuan. Sedangkan keanekaragaman pada kedua kelompok perlakuan dihitung dengan menggunakan nilai keanekaragaman (H‟), nilai kemerataan (E), serta nilai kesamaan komunitas (CMH). 3. Hasil dan Pembahasan

Komposisi Taksa Arthropoda

Penelitian ini dilakukan pada lahan pertanian padi sawah yang menggunakan modifikasi habitat yang dibandingkan dengan lahan pertanian tanpa modifikasi habitat, yaitu lahan dengan modifikasi habitat menggunakan trap crop dan lahan tanpa menggunakan trap crop di desa Purwosari, Pandaan, Pasuruan. Trap crop yang digunakan yaitu tanaman padi varieatas ciherang dengan main crop yaitu padi varietas IR-64. Dimana trap crop ditanam menggunakan sistem barrier atau mengelilingi main crop tau tanaman budidaya. Trap cop ditanam diluar main crop dengan jarak kurang lebih 40 cm dengan perbandingan populasi 1:4. Penanaman trap crop ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian arthropoda herbivora dari main crop menuju trap crop. Tanaman padi merupakan inang yang ideal untuk beberapa spesies arthropoda, karena tanaman padi merupakan habitat dan makanan bagi arthropoda, terutama arthropoda herbivora (Jumar, 2000).

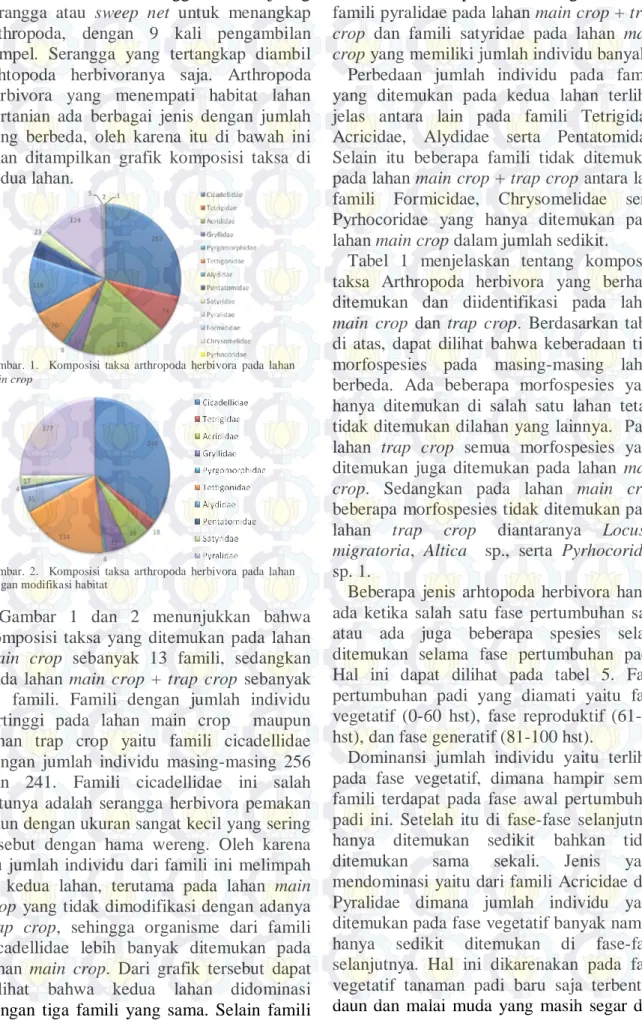

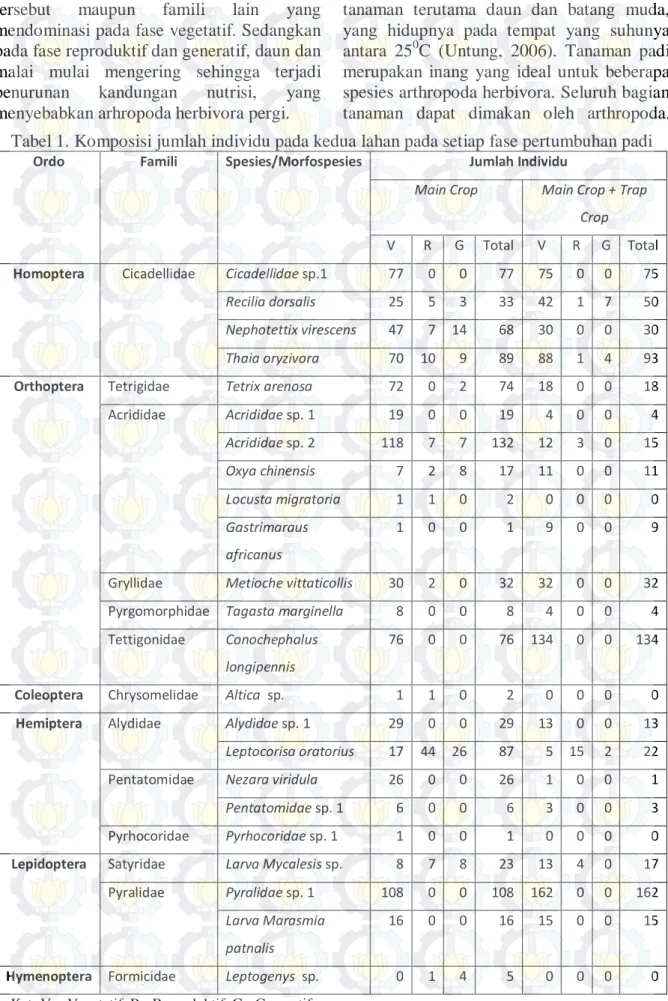

Penelitian ini menggunakan jaring serangga atau sweep net untuk menangkap arthropoda, dengan 9 kali pengambilan sampel. Serangga yang tertangkap diambil arhtopoda herbivoranya saja. Arthropoda herbivora yang menempati habitat lahan pertanian ada berbagai jenis dengan jumlah yang berbeda, oleh karena itu di bawah ini akan ditampilkan grafik komposisi taksa di kedua lahan.

Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa komposisi taksa yang ditemukan pada lahan main crop sebanyak 13 famili, sedangkan pada lahan main crop + trap crop sebanyak 11 famili. Famili dengan jumlah individu tertinggi pada lahan main crop maupun lahan trap crop yaitu famili cicadellidae dengan jumlah individu masing-masing 256 dan 241. Famili cicadellidae ini salah satunya adalah serangga herbivora pemakan daun dengan ukuran sangat kecil yang sering disebut dengan hama wereng. Oleh karena itu jumlah individu dari famili ini melimpah di kedua lahan, terutama pada lahan main crop yang tidak dimodifikasi dengan adanya trap crop, sehingga organisme dari famili cicadellidae lebih banyak ditemukan pada lahan main crop. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kedua lahan didominasi dengan tiga famili yang sama. Selain famili

cicadellidae terdapat famili tettigonidae dan famili pyralidae pada lahan main crop + trap crop dan famili satyridae pada lahan main crop yang memiliki jumlah individu banyak.

Perbedaan jumlah individu pada famili yang ditemukan pada kedua lahan terlihat jelas antara lain pada famili Tetrigidae, Acricidae, Alydidae serta Pentatomidae. Selain itu beberapa famili tidak ditemukan pada lahan main crop + trap crop antara lain famili Formicidae, Chrysomelidae serta Pyrhocoridae yang hanya ditemukan pada lahan main crop dalam jumlah sedikit.

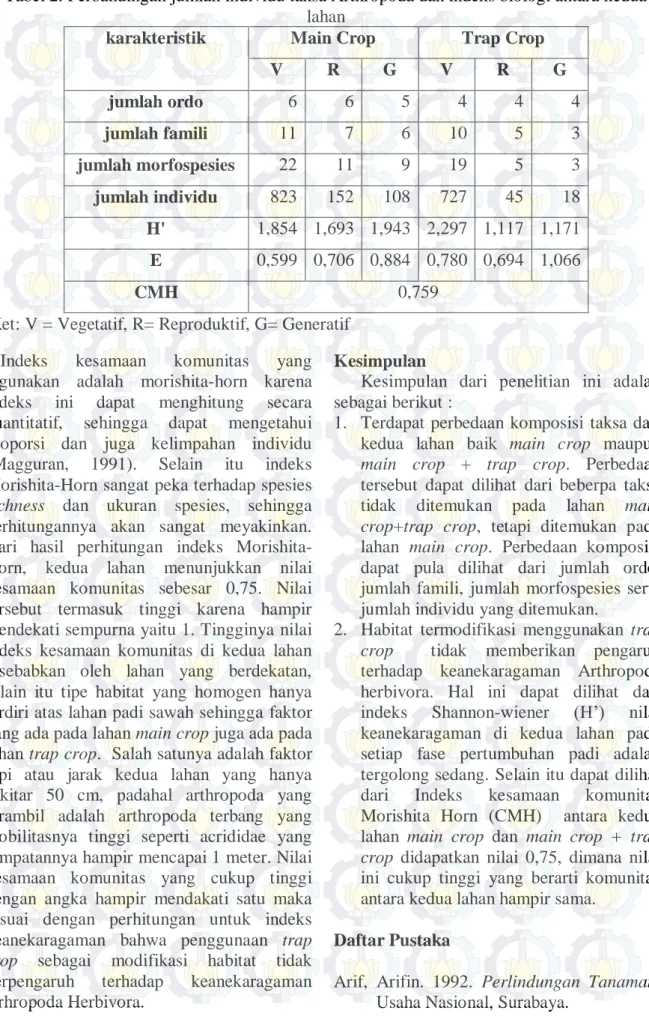

Tabel 1 menjelaskan tentang komposisi taksa Arthropoda herbivora yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi pada lahan main crop dan trap crop. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keberadaan tiap morfospesies pada masing-masing lahan berbeda. Ada beberapa morfospesies yang hanya ditemukan di salah satu lahan tetapi tidak ditemukan dilahan yang lainnya. Pada lahan trap crop semua morfospesies yang ditemukan juga ditemukan pada lahan main crop. Sedangkan pada lahan main crop beberapa morfospesies tidak ditemukan pada lahan trap crop diantaranya Locusta migratoria, Altica sp., serta Pyrhocoridae sp. 1.

Beberapa jenis arhtopoda herbivora hanya ada ketika salah satu fase pertumbuhan saja atau ada juga beberapa spesies selalu ditemukan selama fase pertumbuhan padi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5. Fase pertumbuhan padi yang diamati yaitu fase vegetatif (0-60 hst), fase reproduktif (61-80 hst), dan fase generatif (81-100 hst).

Dominansi jumlah individu yaitu terlihat pada fase vegetatif, dimana hampir semua famili terdapat pada fase awal pertumbuhan padi ini. Setelah itu di fase-fase selanjutnya hanya ditemukan sedikit bahkan tidak ditemukan sama sekali. Jenis yang mendominasi yaitu dari famili Acricidae dan Pyralidae dimana jumlah individu yang ditemukan pada fase vegetatif banyak namun hanya sedikit ditemukan di fase-fase selanjutnya. Hal ini dikarenakan pada fase vegetatif tanaman padi baru saja terbentuk daun dan malai muda yang masih segar dan

Gambar. 2. Komposisi taksa arthropoda herbivora pada lahan dengan modifikasi habitat

Gambar. 1. Komposisi taksa arthropoda herbivora pada lahan main crop

Tabel 1. Komposisi jumlah individu pada kedua lahan pada setiap fase pertumbuhan padi

Ordo Famili Spesies/Morfospesies Jumlah Individu

Main Crop Main Crop + Trap Crop

V R G Total V R G Total

Homoptera Cicadellidae Cicadellidae sp.1 77 0 0 77 75 0 0 75

Recilia dorsalis 25 5 3 33 42 1 7 50 Nephotettix virescens 47 7 14 68 30 0 0 30 Thaia oryzivora 70 10 9 89 88 1 4 93

Orthoptera Tetrigidae Tetrix arenosa 72 0 2 74 18 0 0 18

Acrididae Acrididae sp. 1 19 0 0 19 4 0 0 4 Acrididae sp. 2 118 7 7 132 12 3 0 15 Oxya chinensis 7 2 8 17 11 0 0 11 Locusta migratoria 1 1 0 2 0 0 0 0 Gastrimaraus africanus 1 0 0 1 9 0 0 9

Gryllidae Metioche vittaticollis 30 2 0 32 32 0 0 32

Pyrgomorphidae Tagasta marginella 8 0 0 8 4 0 0 4

Tettigonidae Conochephalus

longipennis

76 0 0 76 134 0 0 134

Coleoptera Chrysomelidae Altica sp. 1 1 0 2 0 0 0 0

Hemiptera Alydidae Alydidae sp. 1 29 0 0 29 13 0 0 13

Leptocorisa oratorius 17 44 26 87 5 15 2 22

Pentatomidae Nezara viridula 26 0 0 26 1 0 0 1

Pentatomidae sp. 1 6 0 0 6 3 0 0 3

Pyrhocoridae Pyrhocoridae sp. 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Lepidoptera Satyridae Larva Mycalesis sp. 8 7 8 23 13 4 0 17

Pyralidae Pyralidae sp. 1 108 0 0 108 162 0 0 162

Larva Marasmia patnalis

16 0 0 16 15 0 0 15

Hymenoptera Formicidae Leptogenys sp. 0 1 4 5 0 0 0 0

Ket: V = Vegetatif, R= Reproduktif, G= Generatif banyak mengandung nutrisi bagi famili tersebut maupun famili lain yang mendominasi pada fase vegetatif. Sedangkan pada fase reproduktif dan generatif, daun dan malai mulai mengering sehingga terjadi penurunan kandungan nutrisi, yang menyebabkan arhropoda herbivora pergi.

Famili tettigoniidae adalah pemakan tanaman terutama daun dan batang muda, yang hidupnya pada tempat yang suhunya antara 250C (Untung, 2006). Tanaman padi merupakan inang yang ideal untuk beberapa spesies arthropoda herbivora. Seluruh bagian tanaman dapat dimakan oleh arthropoda.

Bagian-bagian utama yang dimakan adalah cairan bulir padi muda, daun, batang, dan akar. Tanaman padi membutuhkan lingkungan yang bersuhu dan berkelembaban tinggi dan keadaan seperti ini cocok dengan kondisi optimal yang dibutuhkan oleh anggota dari famili ini. Melimpahnya arthropoda herbivora ini dimungkinkan disebabkan karena tidak adanya predator pemangsanya, misalnya saja tettigoniidae yang dimangsa oleh burung (Kurnia, 2008).

Jumlah individu arthropoda herbivora di fase reproduktif dan generatif lebih sedikit karena pada fase pertumbuhan padi ini padi akan mengalami perkembangan kuncup bunga, buah, dan biji. Sehingga pada fase reproduktif lebih banyak ditemukan arthropoda yang memakan bagian tanaman padi, terutama bagian daun dan bulir padi contohnya adalah Leptocorisa oratorius atau walang sangit. Hal ini sesuai dimana hama walang sangit memiliki mikrohabitat pada bagian buah sedangkan mikrohabitat hama belalang adalah pada bagian daun. Populasi hama walang sangit berkembang pesat pada saat tanaman padi memasuki fase masak susu, sedangkan hama belalang pada saat tanaman padi yang masih berdaun muda. Keanekaragaman Arthropoda di Lahan Main Crop dan Lahan Modifikasi Habitat

Pada tabel 2 terlihat adanya perbedaan komposisi taksa pada setiap fase pertumbuhan padi pada kedua tipe lahan. Terjadi perbedaan komposisi taksa dimulai dari ordo, famili hingga tingkatan morfospesies. Pada lahan main crop jumlah taksa lebih banyak daripada lahan yang menggunakan modifikasi habitat. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan modifikasi habitat berupa trap crop mempengaruhi komposisi taksa antara kedua lahan walaupun dalam jumlah kecil. Pada tingkatan ordo hanya berselisih 1, pada tingkatan famili berselisih 3 sedangkan pada tingkatan morfospesies berbeda 3-6 morfospesies pada setiap fase pertumbuhan padi. Perbedaan komposisi taksa ini

diakibatkan oleh pengaruh penggunaan trap crop sebagai modifikasi habitat yang menyebabkan berkurangnya jumlah Arthropoda herbivora yang bersifat hama.

Selain itu pada tabel 2 menunjukkan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener pada tiap fase pertumbuhan padi di kedua lahan, baik lahan main crop maupun lahan trap crop. Nilai H‟ pada semua fase di kedua lahan sama yaitu berkisar antara 1-3 yang tergolong kategori keanekaragaman sedang (Odum, 1993). Nilai H‟ dalam kategori sedang ini disebabkan karena spesies yang ditemukan di kedua lahan tidak beragam. Banyaknya spesies dalam suatu komunitas dan kelimpahan dari masing- masing spesies tersebut menyebabkan semakin kecil jumlah spesies dan variasi jumlah individu dari tiap spesies atau ada beberapa individu yang jumlahnya lebih besar, maka keanekaragaman ekosistem padi akan mengecil pula (Oka, 1994). Oleh karena nilai indeks keanekargaman tiap fase pada kedua lahan berada pada kategori yang sama maka penggunaan modifikasi habitat berupa trap crop tidak berpengaruh terhadap tingkat keanekaragaman Athropoda herbivora.

Indeks kemerataan pada lahan main crop maupun trap crop hampir sama yaitu antara 0,5- 1,0. Nilai indeks kemerataan yang hampir sama ini karena jumlah jenis yang ditemukan pada lahan main crop dan trap crop hanya terpaut beberapa morfospesies saja, begitu juga dengan nilai H‟ di kedua lahan yang sama-sama tergolong sedang. Jika dilihat perbandingan Arthropoda herbivora pada kedua lokasi lahan, terdapat beberapa spesies Arthropoda herbivora yang ditemukan baik pada lahan main crop maupun main crop + trap crop. Suatu lokasi yang memiliki persamaan jumlah jenis dengan lokasi lain belum tentu dikatakan bahwa struktur komunitas tersebut hampir sama. Indeks kesamaan komunitas dihitung untuk mengetahui apakah antara kedua lokasi yang diamati hampir sama atau tidak sama sekali.

Indeks kesamaan komunitas yang digunakan adalah morishita-horn karena indeks ini dapat menghitung secara kuantitatif, sehingga dapat mengetahui proporsi dan juga kelimpahan individu (Magguran, 1991). Selain itu indeks Morishita-Horn sangat peka terhadap spesies richness dan ukuran spesies, sehingga perhitungannya akan sangat meyakinkan. Dari hasil perhitungan indeks Morishita-Horn, kedua lahan menunjukkan nilai kesamaan komunitas sebesar 0,75. Nilai tersebut termasuk tinggi karena hampir mendekati sempurna yaitu 1. Tingginya nilai indeks kesamaan komunitas di kedua lahan disebabkan oleh lahan yang berdekatan, selain itu tipe habitat yang homogen hanya terdiri atas lahan padi sawah sehingga faktor yang ada pada lahan main crop juga ada pada lahan trap crop. Salah satunya adalah faktor tepi atau jarak kedua lahan yang hanya sekitar 50 cm, padahal arthropoda yang terambil adalah arthropoda terbang yang mobilitasnya tinggi seperti acrididae yang lompatannya hampir mencapai 1 meter. Nilai kesamaan komunitas yang cukup tinggi dengan angka hampir mendakati satu maka sesuai dengan perhitungan untuk indeks keanekaragaman bahwa penggunaan trap crop sebagai modifikasi habitat tidak berpengaruh terhadap keanekaragaman Arhropoda Herbivora.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan komposisi taksa dari kedua lahan baik main crop maupun main crop + trap crop. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberpa taksa tidak ditemukan pada lahan main crop+trap crop, tetapi ditemukan pada lahan main crop. Perbedaan komposisi dapat pula dilihat dari jumlah ordo, jumlah famili, jumlah morfospesies serta jumlah individu yang ditemukan.

2. Habitat termodifikasi menggunakan trap crop tidak memberikan pengaruh terhadap keanekaragaman Arthropoda herbivora. Hal ini dapat dilihat dari indeks Shannon-wiener (H‟) nilai keanekaragaman di kedua lahan pada setiap fase pertumbuhan padi adalah tergolong sedang. Selain itu dapat dilihat dari Indeks kesamaan komunitas Morishita Horn (CMH) antara kedua lahan main crop dan main crop + trap crop didapatkan nilai 0,75, dimana nilai ini cukup tinggi yang berarti komunitas antara kedua lahan hampir sama.

Daftar Pustaka

Arif, Arifin. 1992. Perlindungan Tanaman. Usaha Nasional, Surabaya.

Tabel 2. Perbandingan jumlah individu taksa Arthropoda dan indeks biologi antara kedua lahan

karakteristik Main Crop Trap Crop

V R G V R G jumlah ordo 6 6 5 4 4 4 jumlah famili 11 7 6 10 5 3 jumlah morfospesies 22 11 9 19 5 3 jumlah individu 823 152 108 727 45 18 H' 1,854 1,693 1,943 2,297 1,117 1,171 E 0,599 0,706 0,884 0,780 0,694 1,066 CMH 0,759

Baehaki. 1992. Berbagai Hama Serangga Tanaman Padi. Angkasa: Bandung Barbosa, P. 1998. Conservation biological

control. Academic Press, San Diego. pp. 396.

Borror, D.j., C.A. Triplehorn, dan N. F. Johnson. 1992. Pengenalan Pelajaran Serangga. Penerjemah: Soetiyono Partosoedjono. Edisi Keenam. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta Davidson. 1984. Serangga dan Hama.

Penebar Swadaya, Jakarta.

Handojo, F.L. 1989. Mina Padi. Simplex, Jakarta.

Harahap, I.S. dan Tjahyono. 1992. Pengendalian Hama Penyakit Padi. Penebar Swadaya. Jakarta.

Indriani, 2006. Tumbuhan Liar Purun Tikus Sebagai Tanaman Perangkap Penggerek Batang Padi Dan Habitat Musuh Alami Serangga Hama Padi. Kalimantan Selatan

Jumar. 2000. Entomologi Pertanian. Rineka Cipta: Jakarta

Kartasapoetra. 1987. Hama Tanaman Pangan dan Perkebunan. Bumi Aksara, Jakarta

Khan, Z.R., K. Ampong-Nyarko, P. Chilshwa, A. Hassanali, S. Kimani, W. Lwande, W.A. Over-holt, J.A Pickett, L.E. Smart, L.J. Wadhams, and C.M. Woodcock 1997. Intercropping in-creases parasitism of pests. Nature (London) 388:631–632.

Khan, Z.R., C.A.O Midega, N.J. Hutter, R.M. Wil-kins, and L.J. Wadhams. 2006. Assessment of the potential of Napier grass (Pennisetum purpureum) varieties as a trap plants for management of Chilo partelus.

Entomologia Ex-perimentalis et Applicata 119:15–22.

Khan, Z.R., C.A.O Midega, L.J Wadhams, J.A. Pickett, and A. Mumuni. 2007. Evaluation of Napier grass (Pennisetum purpureum) varie-ties for use as trap plants for the management of African stem borer (Busseola fusca) in a ‘push-pull’ strategy. Entomologia Experi-mentalis et Applicata 124:201–211. Kurnia, E. 2008. Keanekaragaman Arthropoda pada Lahan Padi Organik dan Anorganik di desa bantengan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Skripsi. Universitas Islam Negeri Malang: Malang

Kusnaedi. 1999. Pengendalian Hama Tanpa Pestisida. Penebar Swadaya, Jakarta. Koswanudin, 2011. Sebaran Populasi

Predator Coccinella Sp., Paederus Fuscifes Dan Lycosa Pseudoanulata Pada Beberapa Varietas Tanaman Padi Sawah. Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian.

Landis, D.A., S.D. Wratten, and G.M. Gurr. 2000. Habitat management to conserve natural enemies of arthropod pests in agriculture. Annual Review of Entomology 45:175–201.

Magguran, Anne. 1991. Ecological Diversity and its Measurement. Chapman and Hall: New York

Meglitsch, Paul A. 1972. Invertebrate Zoology. Second Edition. Oxford University, London.

Midega, C.A.O. and Z.R. Khan. 2003. Impacts of habitat management system on diversity and abundance of maize stemborer predators in Western Kenya. Insect Science and Application 23:301–308.

Midega, C.A.O., Z.R. Khan, J. van den Berg, C.K.P.O. Ogol, J.A Pickett., and L.J. Wa-dhams. 2006. Maize stemborer predator acti-vity under ‘push-pull’ system and Bt-maize: a potential component in managing Bt resistance. International Journal of Pest Management 52:1–10.

Nurindah et al., 2009. Tanaman Perangkap untuk Pengendalian Serangga Hama Tembakau. Malang

Odum, E. P. 1993. Fundamentals of Ecology. W.B. Saunders Company: Philadelphia Oka, I.N. 1994. Pengendalian Hama Terpadu. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

Pickett, J.A. and R.I. Bigg. 1998. Enhancing biological control: Habitat Management to Promote Natural Enemies of Agricultural Pests. University of California Press, Berkeley.

Putra, Susetya. 1994. Serangga Di Sekitar Kita. Kanisius, Yogyakarta.

Sastrodihardjo, S. 1984. Pengantar Entomologi Terapan. ITB. Bandung. Untung, K. 2006. Pengantar Pengelolaan

Hama Terpadu Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta