BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa

evaluasi adalah penilaian, yaitu pemberian penilaian secara terus menerus. Sebagai

penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan

gabungan dari keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang

mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu

rencana kegiatan atau program (Suharto, 2005: 119). Pengertian lain dikemukakan

oleh H.Weis (dalam Jones, 2001)yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu

aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat atau efektivitas suatu program

melalui indikator yang khusus, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk

perencanaan. Dari berbagai pengertian yang telah disebutkan, evaluasi semestinya

mempunyai tolak ukur atau target sasaran yang telah ditetapkan dari awal

perencanaan dan merupakan tujuan yang hendak dicapai (Siagian dan Suriadi, 2010:

117).

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur secara objektif terhadap

pencapaian hasil yang telah dirancang dari suatu aktifitas atau program yang telah

dilaksanakan sebelumnya, yang mana hasil penilaian yang dilakukan menjadi umpan

balik bagi aktifitas perencanaan baru yang akan dilakukan berkenaan dengan aktifitas

Evaluasi mengandung dua aspek yang saling terkait (Parsons, 2001: 546):

1. Evaluasi kebijakan dan kandungan programnya;

2. Evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang

bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan program.

2.1.2 Fungsi Evaluasi

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan antara

lain (Dunn, 1999: 609):

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat

dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan

seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu yang telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai

yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan

mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi

tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada

perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada

definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan.

Dari fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli, dapatlah

disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh

seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan

program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai program

2.1.3 Proses Evaluasi

Jika ditinjau dari aspek tingkat pelaksanaannya, secara umum evaluasi

terhadap program dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis (Siagian dan Suriadi,

2012 : 173) yaitu :

1. Penilaian atau perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menerapkan prioritas

terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan atas cara mencapai tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya.

2. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan

pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, di dalamnya meliputi apakah

pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada

perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya

direncanakan.

3. Penilaian atas aktivitas yang telah selesai dilaksanakan, yaitu menganalisis

hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang sebelumnya ditetapkan.

2.1.4 Tolak Ukur Evaluasi

Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang nantinya

dijadikan penilaian suatu program. Berhasil atau tidaknya program berdasarkan

tujuan yang dibuat sebelumnya harus memiliki tolak ukur, dimana tolak ukur ini

harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya.

Adapun yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi suatu program adalah:

1. Tolak ukur dalam evalusi pada tahap perencanaan

a. Mempunyai sebuah program yang akan disosialisasikan

b. Mempunyai sebuah tujuan yang akan disosialisasikan

2. Tolak ukur dalam evaluasi pada tahap pelaksanaan adalah :

a. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah direncanakan

b. Apakah tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan

c. Apakah metode-metode sesuai dengan yang telah direncanakan

d. Apakah sarana yang ada dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan

3. Tolak ukur evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan adalah :

a. Apakah hasil yang diperoleh (efektivitas dan efisiensi) sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai

b. Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan

terhadap perubahan (Suwito, 2002:16).

2.2 Program

Program adalah cara tersendiri dan khusus yang dirancang demi pencapaian

suatu tujuan tertentu. Dengan adanya suatu program, maka segala rancangan akan

lebih teratur dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, maka program

adalah unsur pertama yang harus ada bagi berlangsungnya aktivitas yang teratur,

karena dalam program telah dirangkum berbagai aspek, seperti:

1. Adanya tujuan yang mau dicapai

2. Adanya berbagai kebijakan yang diambil dalam upaya pencapaian tujuan tersebut.

3. Adanya prinsip-prinsip dan metode-metode yang harus dijadikan acuan dengan

prosedur yang harus dilewati.

4. Adanya pemikiran atau rancangan tentang anggaran yang diperlukan

5. Adanya strategi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas (Wahab

2.2.1 Identifikasi Program

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan

untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu

seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau

sebagai pelaku program.

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya

juga diidentifikasikan melalui anggaran.

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat

diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis

yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan

memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius

terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi

terbaik (Jones, 1996:295).

2.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen dari pelaku usaha untuk

memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawannya dan bertindak adil

terhadap berbagai pihak yang terkait dengan aktifitasnya, serta dengan ikhlas

menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk membiayai dan secara langsung atau

tidak langsung melakukan program-program yang bermanfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama

Berdasarkan definisi yang dirumuskan secara sederhana tersebut, maka

pelaku usaha harus memiliki niat yang baik atau komitmen yang kuat untuk

menyisihkan sebagian dari hasil usaha atau keuntungan perusahaannya. Lebih dari

itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki niat dan kemauan menyisihkan

sebagian dari hasil usaha atau keuntungan perusahaannya, tetapi juga harus

bertanggung jawab dalam menjamin perumusan dan implementasi berbagai program

pemberdayaan masyarakat yang secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Mallen Baker mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu

hal bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pengelolaan terhadap

proses ekonominya dalam rangka menghasilkan suatu dampak positif secara

menyeluruh bagi masyarakat (Mallen Baker, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 10)

Pandangan lain tentang definisi tanggung jawab sosial perusahaan

dikemukakan oleh Bank Dunia yang mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial

perusahaan sebagai suatu persetujuan atau komitmen perusahaan agar bermanfaat

bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, bekerja dengan para

perwakilan dan perwakilan mereka, masyarakat setempat dan masyarakat dalam

ukuran lebih luas, untuk meningkatkan kualitas hidup dengan demikian eksistensi

perusahaan tersebut akan baik bagi perusahaan itu sendiri dan baik pula bagi

pembangunan (World Bank, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 10).

2.3.2 Manfaat dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan disadari makin penting karena

mampu memberikan jawaban atas setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan

mampu mendongkrak popularitas kini bergeser seiring dengan berjalannya waktu.

Pemahaman konsep pengembangan berkelanjutan menjadi bahasan utama dewasa in

jika membahas CSR. Dalam hal ini, perusahaan hanyalah menjalankan tanggung

jawab sosialnya dengan memperhatikan keberlanjutan, selebihnya masyarakat yang

menilai komitmen perusahaan hingga citra yang baik menjadi bonus bagi

perusahaan.

Suhandari (dalam Untung, 2008: 6) mengemukakan pelaksanaan CSR

memberikan manfaat bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi atau citra merek perusahaan.

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.

3. Mereduksi resiko demi kepentingan positif perusahaan.

4. Melebarkan akses sumber daya bagi opersional usaha.

5. Membuka peluang pasar yang luas.

6. Mereduksi biaya misalnya dengan pembuangan limbah

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

10.Peluang mendapatkan penghargaan.

Pelaksanaan CSR memang tidak semata memberikan manfaat kepada

perusahaan, namun juga memberi manfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

Pelaksanaan CSR dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup

sehingga tercapai kesejahteraan. Hal ini akan mengimbangi kemajuan yang dialami

oleh perusahaan di lingkungan sekitar sehingga secara tidak langsung kesuksesan

2.3.3 Ruang Lingkup Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kehadiran perusahaan dipastikan melahirkan cost yang harus ditanggung

masyarakat setempat sebagai akibat dari berbagai bentuk pencemaran yang

ditimbulkan aktifitas ekonomi perusahaan sebagaimana telah dikemukakan. Oleh

karena itu, cost tersebut harus diimbangi dengan benefit bagi masyarakat setempat.

Adapun benefit bagi masyarakat setempat diupayakan dengan cara menetapkan

kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan yang

diperoleh yang akan digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan

pemberdayaan masyarakat setempat sehingga kesejahteraan perusahaan, khususnya

pemilik perusahaan juga diikuti oleh kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat dinyatakan bahwa

tanggung jawab sosial perusahaan meliputi:

1. Bersedia menyisihkan sejumlah uang, misalnya 1% dari keuntungan

perusahaan untuk kepentingan masyarakat setempat.

2. Uang tersebut diperuntukkan sebagai pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat setempat.

3. Program pemberdayaan masyarakat setempat yang dilakukan dijamin dapat

digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Dengan demikian harus dipahami bahwa tanggung jawab sosial perusahaan

bukan sekedar kesediaan menyisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan. Hal

yang sangat substansial adalah, penggunaan dana yang disediakan secara efektif

harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pelaksanaan

program pemberdayaan masyarakat yang berkualitas, tepat dan berkesinambungan

2.3.4 Dasar Hukum Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada awalnya tanggung jawab sosial perusahaan hanya dianggap sebagai

tanggung jawab etis, yang berarti cenderung bersifat suka rela dan tidak bersifat

mengikat. Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan tersebut dalam wujud belas

kasihan atau kedermawanan sosial. Segelintir perusahaan bersedia menyisihkan

keuntungannya dan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk kasihan atau

kedermawanan sosial, bukan kewajiban. Kecenderungan ini ternyata secara umum

tidak menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan masyarakat setempat.

Upaya meningkatkan efektifitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat antara lain ditempuh dengan

mengubah kesan dan sifat tanggung jawab sosial perusahaan itu dari sebelumnya

bersifat etis atau sebagai etika menjadi tanggung jawab sosial perusahaan yang

bersifat wajib atau sebagai hukum.

Khususnya di Indonesia, menyangkut tanggung jawab sosial dari masa ke masa

telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995, dimana Pasal 2 butir 1

menyatakan bahwa wajib pajak organisasi ataupun orang pribadi dapat

menyumbangkan sampai dengan setinggi-tingginya dua persen dari

keuntungan atau penghasilan setelah pajak penghasilan yang diperolehnya

salam satu tahun pajak yang digunakan bagi pemberdayaan keluarga

prasejahtera dan keluarga sejahtera satu;

2. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996, diubah menjadi: wajib pajak

organisasi ataupun orang pribadi wajib memberikan konstribusi bagi

sebanyak dua persen dari keuntungan setelah pajak penghasilan dalam satu

tahun pajak;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dimana Pasal 2 butir e menyatakan

bahwa BUMN harus terlibat aktif memberikan bimbingan dan konstribusi

kepada perusahaan lemah, koperasi, dan masyarakat;

4. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep 236/MBU. 2003, mewajibkan

BUMN untuk mengimplementasikan program kerja sama dan program

pengembangan lingkungan.

5. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 433/MBU/2003, menyatakan bahwa

BUMN diwajibkan membentuk bagian tersendiri yang secara khusus

mengelola program pembinaan lingkungan dan

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana Pasal 15 butir b menyatakan

bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab

sosial perusahaan; Pasal 17 menyatakan bahwa penanam modal yang

memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui wajib

menyediakan biaya secara bertahap untuk pemulihan lingkungan; Pasal 34

menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban program

tanggung jawab sosial akan dikenai hukuman yang bersifat administrasi; dan

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana ayat 1 menyatakan, bahwa

perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonominya di sektor dan/ atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib mengimplementasikan tanggung

jawab sosial perusahaan bagi masyarakat setempat dan lingkungan; ayat 2

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat

setempat dan lingkungan adalah kewajiban perusahaan yang diperuntukkan

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; dan ayat 3 menyatakan

bahwa perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban dikenai hukuman

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Siagian, 2012: 181).

2.3.5 Model Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam kajiannya tentang model pelaksanaan tanggung jawab sosial

perusahaan, Wibisono (dalam Siagian dan Suriadi,2012:95) mengemukakan model

dalam bentuk kerja sama yang melibatkan tiga pihak. Adapun ketiga pihak tersebut

adalah perusahaan-masyarakat-pemerintah. Melibatkan tiga pihak dalam bentuk

kerja sama dalam proses pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan

dapat memaksimalkan kepuasan bagi perusahaan dan masyarakat.

Hal yang sangat penting dipahami adalah antara perusahaan, masyarakat dan

pemerintah dalam konteks implementasi tanggung jawab sosial perusahaan

dihubungkan garis kepentingan timbal balik. Setidaknya ada tiga bentuk kepentingan

yang melibatkan tiga pihak tersebut dalam suatu kerjasama, yaitu:

1. Secara konstitusional perusahaan adalah mitra pemerintah dalam rangka

memanfaatkan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD

1945. Sehubungan dengan praktek bisnisnya dalam mengelola sumber daya

alam, maka perusahaan tergantung pada pemerintah, khususnya dalam rangka

mendapat izin usaha.

2. Perusahaan merupakan institusi yang senantiasa memberi dukungan kepada

pemerintah melalui pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sehingga

pemerintah memiliki biaya operasional dalam melakukan pengelolaan

negara adalah pajak, dan sumber utama pajak adalah para pelaku usaha atau

badan-badan usaha.

3. Kenyamanan aktivitas ekonomi oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh

perilaku masyarakat setempat terhadap perusahaan. Kondisi seperti ini

semakin pekat di era demokrasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia.

Selanjutnya perilaku masyarakat setempat terhadap perusahaan dipengaruhi

pula oleh perilaku perusahaan dalam memberikan manfaat bagi kesejahteraan

masyarakat setempat.

Dengan dukungan Bank dunia, Tom Fox, Halina Ward, dan Bruce Howard

pada tahun 2002 melakukan penelitian tentang implementasi program tanggung

jawab sosial perusahaan di negara-negara sedang membangun yang memfokuskan

diri pada peran yang dilakukan pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan

menghasilkan bahwa, setidaknya terdapat dua poros yang mungkin dilakukan pihak

pemerintah sehubungan dengan praktek ekonomi dan implementasi tanggung jawab

sosial perusahaan, yaitu:

Poros pertama, meliputi:

1. Pembagian wewenang.

Peran pemerintah disini berupa penyusunan standar minimum kinerja

perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan kemudahan

Peran pemerintah dalam hal ini adalah penciptaan kondisi yang

mendukung, bahkan dorongan bagi perusahaan yang

mengimplementasikan program tanggung jawab sosial secara efektif agar

menjadi pendorong atas perbaikan kehidupan sosial dan lingkungan.

Pihak pemerintah berperan sebagai unsur yang ikut terlibat dan

menjadi fasilitator dalam pemecahan masalah-masalah sosial dan

lingkungan.

4. Dukungan

Pihak pemerintah harus memberikan dukungan politik, dukungan

melalui kebijakan, atau dukungan laiinya kepada perusahaan maupun

masyarakat.

Poros kedua adalah:

1. Menetapkan dan menjamin pencapaian standar minimum

2. Kebijakan umum yang berkenaan dengan peran ekonomimya

3. Penfelolaan peusahaan melalui hukum

4. Penanaman modal yang mendukung dan bertanggung jawab

5. Belas kasihan dan pengembangan masyarakat

6. Penglibatan dan keterwakilan pemangku kepentingan

7. Produksi dan konsumsi yang mendukung tanggung jawab sosial

perusahaan

8. Setifikasi yang mendukung tanggung jawab sosial perusahanan ,

pemenuhan tanggung jawab yang berniulai keagungan dan sistem

manajemen

9. Keeterbukn dan pelaporan yang mendukung tanggung jawab ossila

Perusahaan

10.Proses yang mrlinatkan banyaak penjilat dalam rangka merumuskan

pedoman dan menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang diikuti di masa

Dalam upaya mencapai efektifitas implementasi tanggung jawab sosial

perusahaan, Saidi dan abidin mengemukakan sedikitnya ada empat model atau pola

yang secara umum dapat dilaksanakan di Indonesia, yaitu:

1. Model keterlibatan langsung

Perusahaan sendiri yang secara langsung melaksanakan program

tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Model yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan sendiri mendirikan yayasan atau organisasi sosial.

3. Model bermitra dengan pihak lain.

Pihak perusahaan melakukan kerjasama dengan organisasi lain,

dimana organisasi mitra kerjasama tersebutlah yang secara langsung

mengelola pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Model mendukung dan bergabung dalam konsortium.

Sejumlah perusahaan bekerjasama mendirikan organisasi sosial.

Selanjutnya organisasi sosial inilah yang secara langsung bertanggung

jawab sosial dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial

perusahaan (Saidi dan Abidin, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 99).

Sehubungan dengan uraian di atas, ada satu pertanyaan kunci berkaitan

dengan adanya beberapa alternatif model yang ada. Model manakah yang terbaik di

antara model pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang ada? Meskipun

jawaban atas pertanyaan ini sangat penting, namun kita tidak akan menemukan

jawaban itu dalam khasanah teoritis. Setidaknya ada dua alasan dari argumentasi

seperti ini, yaitu:

1. Model yang terbaik untuk diterapkan adalah model yang sesuai dengan

segi budaya, wawasan dan pendidikan, keterampilan, sosial ekonomi

maupun kohesi sosialnya. Semuanya merupakan variabel pengaruh

terhadap model implementasi program tanggung jawab sosial.

2. Penerapan suatu model implementasi program tanggung jawab sosial

menuntut berbagai tanggung jawab sosial menuntut berbagai konsekwensi

logis yang justru menjadi prasyarat implementasi dari model tersebut.

Oleh karena itu hal terpenting bukanlah menetapkan model tertentu dalam

implementasi program tanggung jawab sosial, melainkan kajian atas berbagai

konsekwnsi logis yang mengikuti penetapan implementasi model dimaksud. Berikut

ini diuraikan contoh-contoh model implementasi program tanggung jawab sosial

yang kami rekomendasikan lengkap dengan konsekwensi logisnya:

1. Model Perusahaan – Masyarakat

Penerapan model ini menuntut restrukturisasi organisasi perusahaan.

Intinya: dalam struktur organisasi perusahaan harus ada Unit CSR, Unit

Community Development atau Unit Pemberdayaan Masyarakat. Unit

tersebut harus setingkat manager, yang diisi oleh sederetan staf yang

terampil dalam perencanaan hingga evaluasi pengembangan masyarakat.

Dari berbagai kalangan profesi yang ada, maka kalangan profesi yang

paling tepat mengisi unit ini adalah profesi pekerja sosial, khususnya

pekerja sosial industri. Survey yang pernah dilakukan antara lain

menyimpulkan bahwa mayoritas perusahaan di Indonesia cenderung

menerapkan bahwa penanggungjawab implementasi program tanggung

jawab sosial ditompangkan pada unit manager hubungan masyarakat.

Kecenderungan ini menimbulkan image negatif bagi masyarakat atau

jawab sosial hanya sebagai lipstik. Artinya, sesungguhnya perusahaan

tersebut tidak memiliki niat yang tulus dalam memberikan khidmat atas

kehadiran perusahaan tersebut bagi kehidupan masyarakat setempat.

Disamping itu kebijakan menjadikan program dan aktifitas tanggung

jawab sosial perusahaan merupakan wujud dari sikap mental instan dari

pelaku usaha. Cara berpikir seperti ini sangat keliru, karena image

masyarakat terhadap perusahaan tidak boleh digiring dan dipaksakan

melalui media massa adalah membentuk opini publik. Namun image

sesungguhnya jauh lebih agung dari sekedar opini publik.

2. Model Perusahaan – Pihak Ketiga – Masyarakat

Penerapan model ini tidak menuntut restrukrisasi organisasi

perusahaan. Pemilihan model ini menggambarkan bahwa perusahaan

memiliki niat yang baik untuk mengimplementasikan secara efektif

program tanggung jawab sosial, namun pelaku usaha menyadari bahwa

mereka tidak memiliki kompetensi untuk itu. Dalam kondisi seperti ini

maka yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah mencari pihak ketiga

yang memiliki sederetan staf yang berkompeten dalam implementasi

program tanggung jawab sosial. Pihak ketiga di sini boleh berupa

Yayasan atau bahkan institusi Perguruan Tinggi, tegasnya setingkat

Jurusan atau Departemen yang memang membidangi Pengembangan

Masyarakat, seperti Jurusan atau Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial

baik di PTN maupun PTS. Untuk lebih menjamin efektifitas

pelaksanaannya, maka pihak perusahaan harus melakukan seleksi atas

pihak ketiga secara transparan, melalui kompetisi yang fair. Misalnya,

proposal dan mempresentasikannya baik secara sendiri-sendiri maupun

secara bersama-sama. Pihak perusahaan cukup menilai proposal dan

presentasinya, kemudian menetapkan pihak ketiga yang paling tepat

ditetapkan sebagai mitra kerja dan membuat ikatan kerja dalam jangka

waktu tertentu. Sejak pihak ketiga melaksanakan tugasnya, maka

perusahaan harus senantiasa melakukan pengawasan. Juga perlu

dilakukan evaluasi yang fair atas kinerja pihak ketiga yang menjadi mitra

kerja. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan bagi perusahaan

apakah akan melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut atau

memutuskannya dan mencari pihak ketiga laiinya yang dianggap lebih

berkompeten dalam menjalankan program tanggung jawab sosial

perusahaan (Siagian, 2012: 183).

2.3.6 Langkah-langkah Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk lebih menjamin keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud

implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan, harusnya ditempuh

beberapa langkah sebagai berikut (Siagian dan Suriadi, 2012: 190) :

I. Pemilihan lokasi dan kelompok sasar

Pemilihan tempat dan kelompok sasar harus sesuai dengan

indikator yang disepakati oleh organisasi (perusahaan atau

organisasi lain yang secara sah bekerja sama dengan perusahaan),

pihak-pihak terkait (misalnya: pemerintah lokal), dan masyarakat

sendiri. Prinsip pertimbangan tempat yang diusulkan adalah

aktivitas lain, adanya kelompok mayarakat yang miskin dan perlu

diberdayakan, adanya dukungan pemimpin desa dan tokoh-tokoh

masyarakat desa, lokasi terjangkau bagi tim pemberdayaan

masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan alat yang tersedia.

II. Sosialisasi program pemberdayaan masyarakat itu kepada masyarakat

setempat.

Langkah ini meliputi berbagai aktivitas, seperti: pertemuan

formal dengan pemimpin dan pejabat pemerintah lokal tingkat

desa, pertemuan formal dengan masyarakat, kunjungan nonformal

dengan masyarakat setempat, meliputi : kunjungan ke rumah,

musyawarah kelompok, dan terlibat dalam aktivitas masyarakat.

Dengan demikian sosialisasi program pemberdayaan masyarakat

pada masyarakat setempat mendukung upaya peningkatan

pemahaman masyarakat setempat dan semua pihak yang terkait.

III. Proses pemberdayaan masyarakat

Sebagai suatu proses, maka pemberdayaan masyarakat

meliputi berbagai aktivitas, seperti:

a. Kajian keadaan desa partisipatif,

b. Pengembangan kelompok,

c. Penyusunan rencana dan implementasi aktivitas, dan

d. Pengawasan dan penilaian partisipatif.

IV. Pemandirian masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses berkelanjutan dengan

tujuan kemandirian masyarakat setempat dalam upaya

pemberdayaan masyarakat secara pelan-pelan dikurangi dan

akhirnya akan berhenti. Peran tim pemberdayaan masyarakat

sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau

pihak lain dari masyarakat setempat yang dianggap mampu oleh

masyarakat. Walaupun tim pemberdayaan masyarakat telah

mundur, namun anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai

penasihat yang setiap saat bersedia datang jika diperlukan

masyarakat.

Masyarakat yang berbekal kearifan lokal, yang berasal dari pengalaman,

cenderung mempertahankan pendekatan sendiri yang justru berbeda dengan kalangan

akademik dan pemerintah. Hal paling utama disini adalah bagaimana caranya

menyatukan model pendekatan akademik, model pendekatan pemerintah, dan model

pendekatan masyarakat yaitu dengan model implementasi model pendekatan

Partisipatory Rapid Appraissal (PRA).

Hal yang sangat penting dan utama dalam PRA adalah semua pemangku

kepentingan harus dilibatkan dalam semua aktivitas dari tiap-tiap langkah yang telah

dikemukakan. Mekanisme penglibatan semua pemangku kepentingan dapat

ditempuh dengan berbagai langkah, seperti analisis pemegang kepentingan, PRA,

dan Focus Group Discussion. Ketiganya dapat digunakan secara bersamaan.

Model PRA dapat dilaksanakan jika tim pelaku pemberdayaan masyarakat

tidak berperan sebagai perancang untuk masyarakat setempat. Berbagai keterampilan

yang harus dimiliki dan diterapkan dalam aktivitas perencanaan partisipatif adalah

melakukan musyawarah kelompok terarah dan mendukung fasilitas untuk

menganalisis pola keputusan yang dilakukan masyarakat setempat dalam proses

Pendekatan atau model PRA lebih mengutamakan proses implementasi yang

melibatkan masyarakat, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai acuan

berikut:

1. Belajar dari masyarakat, dimana program pemberdayaan masyarkat harus

dipahami sebagai satu program dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Dengan demikian semua tahapan program harus menjadikan masyarakat

sebagai sumber data.

2. Orang luar (peneliti, staf perusahaan, staf organisasi mitra kerja perusahaan)

berperan sebagai fasilitator sedangkan orang dalam atau masyarakat setempat

sebagai pelaku. Orang luar harus menyadari keberadaannya sebagai fasilitator

saja.mereka tidak boleh tampil sebagai aktor utama atau tampil sebagai orang

yang lebih tahu.

3. Saling belajar dan saling berbagi pengalaman. Walaupun masyarakat

setempat lebih paham atas keadaan desanya dan mereka mempunyai kearifan

lokal, namun tidak selamanya mereka itu benar dan dibiarkan tidak berubah.

Dalam konteks ini, pekerja sosial harus mampu menempatkan posisi secara

proporsional, karena kesalahan dalam menempatkan posisi dapat berakibat

fatal, seperti runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pekerja sosial.

4. Santai dan informal. Aktivitas PRA menuntut penciptaan suasana yang

bersifat luwes, terbuka, tidak memaksa, dan suasana informal. Dengan

suasana seperti ini maka masyarakat setempat akan menunjukkan sikap

terbuka. Dalam kondisi seperti ini masyarakat akan sangat rela dan lancar

mengeluarkan uneg-unegnya.

5. Penglibatan semua kelompok masyarakat. Suatu kekeliruan akan timbul jika

benar-benar mewakili semua elemen masyarakat. Jika anggapan seperti ini dianut

dan diterapkan, maka program pemberdayaan masyarakat itu hanya akan

memenuhi kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja.

6. Menghargai perbedaan. Dalam PRA, semangat dan sikap saling menghargai

atas perbedaan pendapat dan pandangan sangat diutamakan. Pendapat dan

pandangan yang berbeda-beda harus ditata dan diurutkan prioritasnya oleh

masyarakat setempat sebagai pemilik.

7. Triangulasi. Untuk memperoleh informasi yang kedalamannya data terjamin

dapat diterapkan cara triangulasi yang menganut asas konfirmasi ulang.

Untuk itu, berbagai informasi dari berbagai pihak harus dipertemukan dan

diperbandingkan. Dalam hal ini peranan fasilitator harus dapat ditampilkan

tim pemberdayaan masyarakat, seperti tergambar berikut ini:

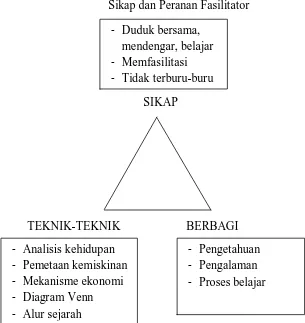

Gambar 2.1

Sikap dan Peranan Fasilitator

SIKAP

TEKNIK-TEKNIK BERBAGI

- Duduk bersama, mendengar, belajar

- Memfasilitasi

- Tidak terburu-buru

- Analisis kehidupan

- Pemetaan kemiskinan

- Mekanisme ekonomi

- Diagram Venn

- Alur sejarah

- Pengetahuan

- Pengalaman

8. Mengoptimalkan hasil. Implementasi PRA memerlukan masa dan ahli,

pelaku, dan keterlibatan masyarakat setempat.

9. Belajar dari kesalahan. Melakukan sesuatu yang tidak benar dimaklumi

dalam PRA. Untuk itu, tiap-tiap kesalahan harus dijadikan sebagai pelajaran

untuk berbuat benar di masa depan.

10.Orientasi praktis. PRA berorientasi pada pemecahan masalah dan

pengembangan program. Untuk itu diperlukan tujuan sesuai dan memadai.

11.Berkelanjutan. Aktivitas PRA bukanlah suatu praktek aktivitas yang berhenti

setelah penggalian informasi dianggap cukup. Kepentingan-kepentingan dan

masalah-masalah masyarakat tidaklah tetap, tetapi berubah menurut waktu

sesuai dengan perubahan dalam masyarakat itu sendiri (Siagian dan Suriadi,

2012: 164).

Metode lain yang dapat diterapkan agar seluruh pemangku kepentingan

terlibat dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui Focus Group Discussion

(FGD). Pada awalnya FGD hanya digunakan sebagai alat mengumpul data dalam

penelitian. Namun di kalangan pelaku pemberdayaan masyarakat, FGD telah

digunakan dalam rangka implementasi pemberdayaan masyarakat.

FGD adalah metode khusus untuk pengelolaan musyawarah atau serangkaian

musyawarah. Melalui FGD masyarakat setempat mampu menyampaikan sikap,

pemikiran, gagasan, atau pemecahan suatu masalah dari topik yang didiskusikan.

Tujuan FGD adalah memperoleh pemahaman yang mendalam dari sudut

pandang dan pengalaman masyarakat, perasaan, pemglihatan, kepercayaan,

pengetahuan, dan sikap masyarakat berkenaan dengan topik yang diperbincangkan.

gagasan-gagasan baru. Bahkan FGD dapat digunakan sebagai media untuk menilai

program yang telah dilaksanakan. Lebih lengkapnya, FGD dapat digunakan untuk:

1. Pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi suatu

program, metode, kebijakan, hasil, dan pemanfaatan.

2. Mengidentifikasi masalah, hambatan, biaya, atau manfaat. Memotivasi

pemikiran baru, misalnya pemecahan yang optimum, peluang, keterkaitan

atau dampak yang sangat mungkin.

3. Menentukan prioritas atau batasan masalah.

4. Mendapat informas yang lebih mendalam.

5. Mendapat gambaran budaya atau kelompok masyarakat yang lebih akurat.

6. Melibatkan pendengar baru.

7. Mendapat respon lebih cepat. (Suedi, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 169).

Berdasarkan berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam upaya

pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelaku pemberdayaan

masyarakat harus terdiri dari tim yang diisi oleh orang-orang yang memiliki berbagai

bidang kompetensi. Hal ini sangat penting diperhatikan mengingat masalah-masalah

yang dihadapi masyarakat sangat berbeda-beda dan meliputi semua aspek kehidupan.

Artinya, jika pelaku pemberdayaan masyarakat adalah suatu organisasi, maka

organisasi itu harus diisi oleh berbagai pakar, sehingga dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi masyarakat setempat dan pemerintak lokal (Suedi, dalam Siagian dan

Suriadi, 2012: 169).

2.3.7 Jenis-jenis CSR/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kotler dan Lee menyebutkan enam kategori kegiatan CSR, yaitu:

Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki

perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial

atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau

perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu

2. Cause related marketing (pemasaran terkait dengan kegiatan sosial)

Dalam kegiatan ini, perusahaan memiliki komitmen untuk

menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan

sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya

didasarkan kepada penjualan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

3. Corporate social marketing (pemasaran kemasyarakatan korporat)

Dalam kegiatan ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan

kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan

kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian hidup serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Corporate philanthropy (kegiatan filantropi perusahaan)

Dalam kegiatan ini perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam

bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut

biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau

pelayanan secara cuma-cuma.

5. Community volunteering (pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela)

Dalam kegiatan ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan,

rekan pedagang eceran atau para pemegang franchise agar menyisihkan waktu

mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal

6. Socially responsible business practice (praktik bisnis yang memiliki tanggung

jawab sosial)

Dalam kegiatan ini, perusahaan melaksanakan kegiatan bisnis melampaui

aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang

mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Komunitas yang dimaksud

dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi

nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan kesejahteraan mencakup di dalamnya

aspek-aspek kesehatan, keselamatan, kebutuhan, pemenuhan kebutuhan

psikologis dan emosional (Dwi Kartini, dalam Ardianto, 2011: 153).

2.3.8 Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Kesehatan oleh PT Tirta Sibayakindo di Desa Doulu Pasar: Program Akses Air Bersih dan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Desa Doulu Pasar merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sasaran

program CSR dari Danone Aqua. Pabrik dari perusahaan Aqua Danone tepat berada

di Desa Doulu Pasar, dimana selama ini perusahaan Danone Aqua memanfaatkan air

tanah yang berada di Desa Doulu Pasar. Sebagai rasa tanggung jawab perusahaan

terhadap tanggung jawab kondisi sosial masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah

“Corporate Social Responsibility atau CSR maka dari itu pihak perusahaan Danone

Aqua memfasilitasi Program Akses Air Bersih dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

kepada masyarakat Desa Doulu Pasar.

Desa Doulu Pasar terletak di kaki Gunung Sibayak dan diapit dua bukit atau

dipergunakan sebagai sumber mata air dari perusahaan DanoneAqua. Masyarakat di

Desa Doulu Pasar selama ini memanfaatkan air yang bersumber dari Danone Aqua

yang dialirkan dari sumber mata air yang ada dialirkan dengan sistem perpompaan ke

bak-bak penampungan yang berada dikawasan permukiman masyarakat.

Pelaksanaan program ini tidak hanya pada kegiatan peningkatan akses air

bersih saja tetapi juga melakukan kegiatan penyadaran serta pendidikan masyarakat

untuk memulai melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini

menggunakan pendekatan partisipatif dengan mengedepankan masyarakat yang

sebagai penerima manfaat mampu mengelola program pada saat implementasi

kegiatan serta diharapkan mampu nantinya mengoperasikan sistem air bersih yang

dihasilkan sebagai badan usaha milik masyarakat atau desa.

Pada saat implementasi kegiatan akan dilakukan beberapa tahapan kegiatan

yang dimulai dari perencanaan, transek, sosialisasi atau FGD, pembentukan

kelompok pengelola, pelaksanaan kontruksi, pendampingan operational serta

implementasi sistem air bersih berjalan yang dikelola oleh kelompok masyarakat.

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu kegiatan yang mendukung dari

kegiatan air bersih karena setelah air bersihnya tersedia maka perilaku hidup bersih

dan sehatnya juga harus kita laksanakan. Dimana selama ini, masyarakat kurang

paham dan sadar maka kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat ini masyarakat mulai

sadar dan mulai memahami akan pentingnya pola hidup sehat. Beberapa kegiatan

2.3.9 Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Beranjak dari perspektif pekerjaan sosial, yang diperkaya dengan referensi

manajemen dan berbagai kajian umum tentang evaluasi program, ditawarkan rincian

evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:

I. Tingkat kebijakan perusahaan, meliputi aspek :

a. Model implementasi program tanggung jawab sosial

perusahaan yang diterapkan

b. Konsekwensi penerapan model implementasi program

tanggung jawab sosial perusahaan yang dipilih, seperti :

penyesuaian struktur organisasi, penyertaan pihak ketiga

sebagai mitra kerja atau pelaksana program, transparansi dan

fairness dalam menetapkan pihak ketiga sebagai mitra kerja

atau pelaksana program, pengawasan perusahaan terhadap

kinerja pihak ketiga sebagai mitra kerja.

II. Tingkat Administrasi perusahaan, meliputi aspek :

a. Kejujuran perusahaan dalam audit keuangan, termasuk

keuntungan perusahaan

b. Tingkat persentase keuntungan perusahaan yang disediakan

sebagai sumber anggaran bagi implementasi program tanggung

jawab sosial perusahaan

c. Ketetapan waktu audit keuangan perusahaan

d. Ketetapan waktu pembekalan anggaran yang diperuntukkan

bagi implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan

a. Model pelaksanaan program sebagai suatu social intervention,

apakah cenderung sektoral ataukah menerapkan pendekatan

komunitas?

b. Teknik perencanaan yang diterapkan

c. Model pelaksanaan needs and problems assessment (apakah

diterapkan model PRA, FGD, dan lain-lain) sehingga dapat

dipahami bagaimana pelaku program memposisikan

masyarakat sebagai kelompok sasar.

d. Kesesuaian antara program yang direncanakan dengan masalah

yang dihadapi dan keperluan masyarakat yang harus dipenuhi.

IV. Tingkat proses pelaksanaan program, meliputi aspek:

a. Ada tidaknya pelaku program berfungsi sebagai fasilitator dan

sejauh efektifitas pelaksanaan fungsi tersebut.

b. Posisi masyarakat sebagai kelompok sasar dalam proses

pelaksanaan program.

c. Kesesuaian aktifitas-aktifitas yang dilakukan sebagai wujud

pelaksanaan program dengan aktivitas-aktivitas yang telah

direncanakan sebelumnya.

d. Metode pelaksanaan program, seperti penerapan prinsip dan

metode pekerjaan sosial.

e. Progres persentase keterlibatan pelaku program dan

masyarakat sebagai kelompok sasar.

V. Tingkat luaran program, meliputi aspek:

a. Perubahan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang

b. Kemungkinan kesinambungan implementasi program di masa

mendatang

c. Tingkat kemandirian dan tingkat kebergantungan kelompok

sasar terhadap pelaku program dalam rangka kesinambungan

program di masa mendatang.

d. Persepsi dan respon masyarakat terhadap implementasi

program (seperti: tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman,

tingkat persetujuan, tingkat partisipasi, dan tingkat kepuasan

atas hasil yang dicapai atau dampak yang nyata terjadi)

(Siagian, 2012: 192).

2.3.10 Konsep-konsep Terkait

2.3.10.1 Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Konsep Good Corporate Governance antara lain menegaskan bahwa dalam

melakukan aktivitas ekonominya, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban

ekonomi dan hukum, tetapi segala aktivitas ekonominya harus pula didasarkan pada

etika. Berdasarkan pemikiran tersebut maka sekarang ini berkembang konsep etika

perusahaan yang sering juga dinamakan dengan etika bisnis. Konsep etika

perusahaan oleh banyak pihak diperjuangkan sebagai suatu panduan perilaku bagi

pelaku usaha (Siagian dan Suriadi, 2012: 51).

Gagasan perlunya penerapan Good Corporate Governance diilhami oleh

kajian tentang dampak dari sepak terjang para pelaku usaha yang sesungguhnya

muncul sebagai jawaban terhadap persaingan yang makin ketat dalam dunia usaha.

karena itu seluruh elemen dari suatu perusahaan harus dikerahkan dan diarahkan

untuk mendukung perusahaan dalam rangka pencapaian itu sendiri.

Terdapat lima prinsip pengelolaan perusahaan yang baik yang oleh para

pelaku usaha dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan (Transparency)

Prinsip ini menuntut keterbukaan atas informasi. Dalam kaitan ini

maka seluruh perusahaan dituntut memiliki kerelaan dan kemampuan,

memberikan informasi yang lengkap, benar atau akurat dan tepat waktu

kepada semua pemangku kepentingan.

2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip ini menuntut perwujudan atas kejelasan berkenaan dengan

fungsi, susunan, sistem, dan tanggung jawab tiap-tiap bagian yang ada

dalam suatu perusahaan. Melalui implementasi asas ini akan mampu

diwujudkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan kekuasaan serta

tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan

eksekutif perusahaan.

3. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility)

Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan harus memiliki kepatuhan

terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang sah atau

berlaku sah, seperti kepatuhan atas hukum yang perpajakan, hukum yang

berkenaan dengan hubungan antara pelaku-pelaku industri dan para

pekerjanya, hukum yang berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan

kerja, hukum yang berkenaan dengan perlindungan terhadap lingkungan,

hukum yang berkenaan dengan pemeliharaan hubungan yang harmonis

lain-lain. Implementasi prinsip ini akan menyadari para pelaku usaha

bahwa dalam tiap-tiap operasional perusahaannya, mereka bukan hanya

bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan,

tetapi juga memiliki tanggungjawab kepada seluruh pemangku

kepentingan.

4. Prinsip Kemandirian (Indepedency)

Prinsip ini menegaslan perlunya pengelolaan perusahaan secara

profesional tanpa adanya benturan-benturan kepentingan ataupun tekanan

dan campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan berbagai

hukum yang sah. Denga demikian profesionalisasi pengelolaan

perusahaan merupakan harga mati, dan berbagai variabel yang

menghalanginya harus dihindarkan.

5. Prinsip Keselarasan dan Kewajaran (Fairness)

Prinsip ini menuntut, bahwa dalam semua aktivitas ekonominya

perusahaan harus menghormati nilai-nilai keadilan, kepatutan atau

kewajaran dalam memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan

segala kepentingan masing-masing (Hasmadillah, dalam Siagian dan

Suriadi, 2012: 54).

2.3.10.2 Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan secara sederhana dapat diartikan sebagai

pembangunan yang memiliki kemampuan dalam menjamin kebersinambungan

pembangunan. Hal mana dilakukan dengan cara berikhtiar memenuhi keperluan

masa sekarang tanpa membahayakan peluang generasi yang akan datang dalam

pembangunan berkelanjutan memberikan perhatian terhadap kepentingan masa

sekarang dan kepentingan masa mendatang (Siagian dan Suriadi, 2012: 56).

Para pelaku usaha industri di negara-negara maju dan di negara-negara

sedang membangun dengan bebas melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam

yang tidak dapat diperbaharui. Praktek ini berlangsung dalam jangka waktu yang

berkepanjangan. Sedangkan di negara-negara miskin tidak mempunyai pilihan lain.

Mereka dipaksa menjual sumber daya alam mereka dalam jumlah yang sangat besar

dalam rangka membayar hutang kepada bangsa-bangsa lain. Akibat yang muncul

selanjutnya adalah pemanasan global, kepunahan berbagai spesies tumbuhan dan

satwa, penurunan kualitas tanah dan makin berkurangnya hamparan hutan,

meluasnya wabah penyakit, masalah kekeringan yang seterusnya mengakibatkan

masalah kelaparan, banjir dan lain-lain (World Business Council Development, dalam

Siagian dan Suriadi, 2012: 57).

Perserikatan Bangsa Bangsa melaksanakan konferensi khusus tentang

Masalah Lingkungan dan Pembangunan. Konferensi ini lebih dikenal dengan

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Riode Janeiro, Brazil (Tinto, dalam Siagian dan

Suriadi, 2012). Konferensi ini mengangkat slogan “berpikir mendunia, bertindak

sesuai keadaaan setempat”. Slogan ini berupaya menggambarkan perlunya bertindak

bijaksana terhadap lingkungan. Oleh karena itu, maka Konferensi Tingkat Tinggi

Bumi ini berupaya menyadarkan perlunya menumbuhkan semangat kebersamaan

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan oleh benturan antara

kelompok-kelompok pelaku pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan

dengan kelompok yang memperhatikan lingkungan.

Hasil utama implementasi Konferensi Tingkat Tinggi Bumi antara lain adalah

berbagai rancangan besar yang berkaitan dengan pembangunan berkesinambungan

yang didasarkan atas pemeliharaan lingkungan. Pembangunan ekonomi dan sosial

yang dimasukkan dalam tiga dokumen yang secara hukum wajib berlaku atau

mengikat dan tiga dokumen lainnya yang secara hukum tidak mengikat.

Adapun tiga persetujuan meliput i:

1. Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati. Konferensi ini

bertujuan melestarikan beraneka ragam sumber daya genetika, semua jenis

mahluk hidup, habitat, dan sistem lingkungan.

2. Persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Kerangka Kerja Perubahan

Iklim Global. Persetujuan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepekatan

gas rumah kaca di atmosfer hingga pada tingkat yang dapat mencegah

campur tangan manusia yang berbahaya yang berkaitan dengan iklim.

Persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penyelesaian Masalah

Penurunan Kualitas Tanah. Persetujuan ini berupaya mencipta pemecahan

terhadap masalah rusaknya tanah. Penurunan kualitas tanah ini telah

mengurangi secara signifikan daya dukung suatu kawasan bagi kehidupan

manusia yang mendiaminya (Soejachman, dalam Siagian dan Suriadi, 2012).

Selanjutnya tiga dokumen lainnya yang secara hukum tidak mengikat

merangkum dua kesepakatan, yaitu:

1. Pendeklarasian Rio berkenaan dengan asas yang menekankan hubungan

antara lingkungan dan pembangunan. Asas tersebut dapat dilaksanakan secara

umum dalam rangka menjamin pemeliharaan lingkungan dan pembangunan

2. Dasar-dasar kebenaran pengelolaan hutan, yaitu pernyataan yang mengikat

tentang dasar-dasar kebenaran bagi satu pertujuan dunia tentang pengelolaan,

pelestarian dan pembangunan berkesinambungan dari semua jenis hutan.

3. Agenda 21 yang merupakan rancangan lengkap tentang program

pembangunan berkesinambungan saat memasuki abad ke-21. Disebutkan

dalam Agenda 21 bahwa selain pemerintah bangsa-bangsa di dunia,

badan-badan khusus Perserikatan Bangsa bangsa dan organisasi internasional

lainnya, maka seluruh lapisan masyarakat perlu memahami konsep

pembangunan berkesinambungan. Ditegaskan pula, bahwa terdapat sembilan

kelompok utama yang diharapkan terllibat dalam program ini, yaitu:

1. Organisasi non pemerintah (NGO/LSM)

2. Pemuda

3. Pekerja

4. Petani dan nelayan

5. Pemerintah lokal

6. Perempuan

7. Ilmuwan

8. Pemuka adat (Siagian dan Suriadi, 2012: 62).

2.3.10.3 Millenium Development Goals (MDGs)

Kesamaan kemauan dan perhatian terhadap masalah kemiskinan yang di

derita oleh masyarakat dari berbagai negara, terutama negara-negara miskin dan

sedang berkembang antara lain terwujud dengan kehadiran Pernyataan Perserikatan

negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Konferensi Tingkat Tinggi

Millennium pada tahun 2000.

Terdapat delapan tujuan dan sasaran yang dirangkum dalam Millennium

Development Goals yang harus dicapai sebelum 2015, yaitu:

1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah.

2. Pencapaian Sekolah Dasar secara umum.

3. Membangun kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

4. Mengurangi tingkat kematian anak.

5. Meningkatkan kesehatan ibu.

6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit serius lainnya.

7. Menjamin kesinambungan pembangunan lingkungan.

8. Mengembangkan kerjasama global bagi pembangunan.

MDGsmenempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama

pembangunan, memiliki tengat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan

pada konsensus dan kemitraan global sambil menekankan tanggung jawab negara

berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka. Sedangkan negara maju

berkewajiban mendukung upaya tersebut.

Manfaat dari MDGs tidak semata-mata untuk mengukur target dan

menentukan indikator dari berbagai bidang pembangunan yang menjadi tujuan, tetapi

yang terpenting adalah bagaimana tujuan pembangunan millenium dikonkritkan

pelaksanaannya. Misalnya tidak saja menghitung berapa jumlah ibu yang meninggal

disebabkan melahirkan tetapi juga bagaimana menghentikan kematian ibu karena

2.3.10.4 Tiga Garis Dasar (Triple Bottom Line)

Upaya membatasi meluasnya sikap egosentris dari para pelaku usaha secara

tajam datang dari John Elkington. Melalui bukunya berjudul Cannibals with Forks,

the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business, Elkington (1997)

mengenalkan konsep tiga garis dasar (Triple Bottom Line). Dalam bukunya tersebut

Elkington mencoba menyadarkan para pelaku usaha bahwa jika pelaku ingin

aktivitas ekonomi perusahaannya berkesinambungan dan berjalan baik maka para

pelaku usaha tidak boleh hanya berorientasi pada satu fokus berupa keuntungan,

melainkan harus menjadikan tiga fokus sebagai orientasi aktivitas ekonomi yang oleh

Elkington dinamakan dengan konsep “3P”.

Cakupan yang harus menjadi pusat perhatian para pelaku usaha adalah selain

mengejar keuntungan perusahaan (Profit), pihak pelaku usaha juga harus

memperhatikan dan terlibat secara sungguh-sungguh dalam upaya pemenuhan

kesejahteraan masyarakat (People),serta turut berpera aktif dalam menjamin

pemeliharaan dan pelestarian lingkungan (Planet).

Suatu perusahaan tidak boleh lagi dihadapkan dengan unsur tanggung jawab

yang berpijak pada satu garis dasar saja, yaitu berupa aspek ekonomi yang senantiasa

hanya diukur berdasarkan keadaan keuangan sebagai gambaran dari tingkat dan

besarnya keuntungan perusahaan. Bagaimanapun perusahaan senantiasa dihadapkan

pada tanggung jawab yang berpijak pada tiga garis dasar yang mana dua garis

pertanggungjawaban lainnya adalah memperhatikan aspek sosial, khususnya

kesejahteraan masyarakat lokal dan pemeliharaan serta pelestarian lingkungan

sebagai umpan balik dari eksploitasi terhadap sumber daya alam (Elkington, dalam

Meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi memang sangatlah

penting. Namun demikian, suatu hal yang tidak kalah pentingnya adalah

memperhatikan pemeliharaan lingkungan. Dalam kaitan inilah sangat sesuai dan

diperlukan implementasi konsep tiga garis dasar atau “3P”yang dikembangkan

Elkington. Dengan demikian, para pelaku usaha harus menyadari bahwa jantung hati

aktivitas ekonomi mereka bukan hanya keuntungan, melainkan juga masyarakat

dengan segala keperluannya dan lingkungan dengan segala keperluannya juga

(Siagian dan Suriadi, 2012: 78)

2.4. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah aktualisasi dari tanggung

jawab sosial perusahaan yang lebih bermakna dari sekedar aktivtas clarityataupun

dimensi tanggung jawab sosial perusahaan lainnya: community relation. Hal ini

disebabkan karena dalam pelaksanaan community development, terdapat kolaborasi

kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi,

produktivitas dan berkelanjutan. Dalam perwujudan Good Corporate Governance

(GCG) maka Good Corporate Citizenship (GCC) merupakan komitmen dunia usaha

untuk mewujudkannya.

Dalam aktualisasi GCC, maka konstribusi dunia usaha turut untuk serta

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mengalami metamorfosis dari

aktivitas yang bersifat charity menjadi aktivitas yang lebih menekankan kepada

penciptaan kemandirian masyarakat, yakni program pemberdayaan. Metamorfosis

tersebut pernah diungkapkan (Za’im Zaidi, dalam Ambadar, 2008:35) secara detail

Tabel 2.1

Karateristik Tahap-tahap Kedermawanan Sosial

Paradigma Charity Philantropy Good Corporate

Citizenship (GCC)

Motivasi Agama, tradisi,

adaptasi

Pengelolaan Jangka pendek,

mengatasi akar

Pengorganisasian Kepanitiaan Yayasan/dana

abadi/

Orang miskin Masyarakat luas Masyarakat luas dan

perusahaan

Kontribusi Hibah sosial Hibah

pembangunan

Hibah (sosial dan

pembangunan serta

keterlibatan sosial)

Inspirasi Kewajiban Kepentingan

bersama

-

Sumber: Za’im Zaidi, Sumbangan Sosial Perusahaan, 2003, hal 130

Berdasarkan keterangan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa terdapat hal penting

yang membedakan antara aktivitas charitydengan philanthropyantara lain bahwa

dalam aktivitas philanthropyaktivitas lebih di dorong oleh norma dan etika hukum,

bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, selain itu inspirasi aktivitas adalah untuk

Dengan demikian tampak bahwa community development merupakan

pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Khususnya di Indonesia,

pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan memang tampaknya lebih

cocok dengan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan aktivitas

tanggung jawab sosial perusahaan yang bernafaskan community development dapat

mencapai tujuan strategis perusahaan. Di samping untuk mencapai profit optimum

juga dapat bermanfaat bagi komunitas. Di sisi lain, dengan adanya aktivitas tersebut,

komunitas memiliki mitra yang peduli terhadap kemandiriannya (Ambadar, 2008:

35).

2.4.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu

proses pengupayaan masyarakat yang di dalamnya terkandung gagasan dan maksud

kesadaran tentang martabat dan harga diri, hak-hak masyarakat mengambil sikap,

membuat keputusan dan selanjutnya secara aktif melibatkan diri dalam menangani

perubahan (Bahari, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 152).

Dalam tulisan berjudul Community Development and a Postmodernism of

Resistance, Mary Lane (dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 152) mengemukakan

bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu seni yang melakuka aktifitasnya

melalui pengembangan hubungan, mendorong masyarakat untuk bertemu,

membentuk jaringan kerja dan mengemukakan kepentingan, keinginan, dan harapan

mereka melalui bentuk pengungkapan yang kreatif.

Dari definisi yang dikemukakan Mary Lane, masyarakat diletakkan sebagai

subyek dan obyek. Dalam proses implementasi pemberdayaan masyarakat sebagai

suatu strategi dan pendekatan intervensi sosial, maka masyarakat harus dilibatkan

hidup masyarakat dengan menggunakan pengembangan kapasitas internal

masyarakat, sehingga program tersebut benar-benar dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pada prakteknya ruang lingkup program pemberdayaan masyarakat dapat

diawali dari ikhtiar sederhana dalam suatu kelompok kecil. Ikhtiar tersebut

selanjutnya dapat dikembangkan menjadi program dan aktivitas yang lebih luas, dan

pada kelompok sasar yang lebih luas pula. Efektivitas pemberdayaan masyarakat

dapat dicapai jika dirancang dalam masa panjang, melalui rancangan yang tepat,

menyeluruh dan akurat, mengembangkan ikhtiar dan dukungan anggota masyarakat

sebagai kelompok sasar, menguntungkan masyarakat, dan berakhir pada pengalaman

yang berkesan (Smith, dalam Siagian, 2012: 153).

Efektivitas program pembedayaan masyarakat hanya akan tercapai muatan

program tersebut berisikan peluang dan masyarakat bersikap tanggap. Selanjutnya

masyarakat sadar atas kemampuan dan keterbatasnya dan mau bertindak bersama

untuk mencapai keuntungan bersama, dan semua perubahan yang terjadi ditanggapi

secara positif (Smith, dalam Siagian 2012: 154).

Perencanaan dan pembuatan keputusan berkaitan dengan program

pembangunan kerap kali dilakukan secara top down, tanpa melibatkan tokoh-tokoh

maupun anggota masyarakat sendiri. Akibatnya, aktivitas yang menjadi muatan

program pembangunan tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat. Ketidakefektifan tersebut disebabkan berbagai faktor, seperti (Siagian

dan Suriadi, 2012:156):

1. Akitvitas pembangunan yang tidak sesuai dengan keperluan masyarakat

setempat,

3. Masyarakat kurang dilibatkan dalam berbagai aktivitas dan tidak bertanggung

jawab atas program dan efektivitasnya,

4. Aktivitas yang dilakukan justru menciptakan ketergantungan yang justru

lebih menyusahkan daripada meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.4.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai aktivitas yang mengikutinya

tidak menempatkan masyarakat sebagai penerima program dan bantuan, lalu

dicemooh dan disindir karena dikatakan mempunyai mental subsidi dan terlalu

tergantung kepada belas kasihan pihak berkuasa. Sebaliknya, konsep pemberdayaan

masyarakat justru menempatkan masyarakat secara sentral dan kepentingan

masyarakat senatiasa menjadi variabel utama dalam proses penyusunan unit-unit

aktivitas yang akan dilaksanakan.

Ginanjar Kartasamita mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan

masyarakat mencakup pengertian pengembangan masyarakat dan pembangunan yang

bertumpu pada masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat adalah suatu

aktivitas memampukan dan memandirikan masyarakat, dengan demikian masyarakat

akan meningkat derajatnya (Kartasasmita, dalam Siagian, 2012: 158).

Ada dua hal utama dari definisi yang dikembangkan Kartasasmita. Pertama,

pemberdayaan masyarakat bertumpu pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa fokus

dan pusat pembangunan itu adalah manusia, tegasnya masyarakat, dan bukan

pemerintah, dalam arti alat pencitraan bagi pemerintah. Kedua, indikator

keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemampuan masyarakat

Dengan demikian yang paling utama dibangun adalah kapasitas masyarakat dalam

mensejahterakan diri sendiri.

Suatu proses pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien

memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan

ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan

kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara

lain melalui transfer daya dari lingkungannya (Payne, dalam Adi, 2003:54).

Dalam proses implementasi pemberdayaan masyarakat dalam perspektif

pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial harus menerapkan berbagai prinsip, seperti

(Siagian dan Suriadi,2012: 154) :

1. Pemahaman atas masyarakat secara mendalam sebagai kelompok sasar.

Untuk itu, data yang berkaitan dengan masyarakat sebagai kelompok sasar

merupakan modal awal bagi pekerja sosial dalam menjalankan perannya.

2. Belajar dari kisah efektivitas program pemberdayaan masyarakat

sebelumnya. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perlu dukungan

keberhasilan yang pernah dicapai. Oleh karena itu adopsi metode dan

asas-asas dari program pemberdayaan masyarakat yang nyata telah berhasil

diterapkan perlu dilakukan.

3. Belajar dari kegagalan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat

yang pernah dilakukan. Harus diakui bahwa implementasi program

pemberdayaan masyarakat tidak serta merta mencapai keberhasilan. Oleh

karena itu, pekerja sosial senantiasa harus belajar dari pengalaman

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebelumnya, baik oleh diri

4. Melibatkan seluruh anggota masyarakat dengan semua pengetahuan dan

kemampuan mereka. Masyarakat adalah pihak yang paling tahu akan

kebutuhan dan masalah sendiri. Oleh karena itu pengetahuan dan kemampuan

mereka harus digali dan dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat.

5. Memberi tanggapan yang senantiasa lentur sesuai dengan keadaan dan

masalah yang ada. Pekerja sosial harus mampu menerima bagaimanpun

kondisi masyarakat. Bahkan harus belajar dari kondisi yang ada.

2.4.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip yang sebaiknya dipegang dalam pemberdayaan masyarakat

(berdasarkan acuan dari ACSD, 2004):

1. Kerja sama, bertanggung jawab, mengetengahkan aktivitas komunitas yang

tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Mobilisasi individu-individu

untuk tujuan saling tolong menolong, memecahkan masalah, integrasi

sosial dan tindakan sosial.

2. Pada tingkat paling bawah, partisipasi harus ditingkatkan dan

mengedepankan demokrasi ideal dari partisipatori dalam kaitannya dengan

sifat apatis, frustasi dan perasaan-perasaan yang sering muncul berupa

ketidakmampuan dan tekanan akibat kekuatan struktural.

3. Sebanyak mungkin ada kemungkinan dan kesesuaian, community

development harus mempercayakan dan bersandar pada kapasitas dan

inisiatif dari kelompok relevan dan komunitas lokal untuk

mengidentifikasi masalah-masalah, merencanakan dan melaksanakan

4. Sumber daya komunitas (manusia, teknik dan finansial) dan kemungkinan

sumber daya dari luar komunitas harus dimobilisasi dan kemungkinan

untuk diseimbangkan dalam bentuk kesinambungan.

5. Kebersamaan komunitas harus dipromosikan dalam bentuk dua tipe

hubungan yaitu: 1. Hubungan sosial dalam keberbedaan kelompok

dipisahkan melalui kelas sosial atau perbedaan yang signifikan dalam

status ekonomi, suku bangsa, identitas ras, agama, gender, usia, lamanya

tinggal dan lainnya yang mungkin menyebabkan peningkatan atau

membuka konflik. 2. Hubungan struktural antara pranata-pranata tersebut.

6. Aktivitas-aktivitas seperti meningkatkan perasaan solidaritas diantara

kelompok marginal dengan mengaitkan kekuatan perkembangan dalam

sektor-sektor dan kelas sosial untuk mencari kesempatan ekonomi, sosial

dan alternatif politik (Ambadar, 2008: 37).

2.4.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen dari pelaku usaha untuk

memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawannya dan bertindak adil

terhadap berbagai pihak yang terkait dengan aktivitasnya, serta dengan ikhlas

menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk membiayai dan secara langsung atau

tidak langsung melakukan program-program yang bermanfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama

perusahaan yang dikelola (Siagian dan Suriadi, 2012: 148).

Berdasarkan definisi tersebut, tidak cukup hanya memiliki niat dan kemauan

harus bertanggung jawab dalam menjamin perumusan dan implementasi berbagai

program atau aktivitas pemberdayaan masyarakat yang secara nyata dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang mampu menjamin

peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat yang menjadi pemangku

kepentingan utama perusahaan yaitu program dan unit-unit aktivitas pemberdayaan

masyarakat.

Terdapat hubungan yang sangat erat antara konsep tanggung jawab sosial

perusahaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Secara lebih lugas hubungan

di antara keduanya adalah, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan program

yang terdiri dari berbagai unit aktivitas pemberdayaan masyarakat. Dengan perkataan

yang lebih sederhana dapat dikemukakan, bahwa wujud nyata implementasi

tanggung jawab sosial perusahaan adalah program pemberdayaan masyarakat.

Jika dikaji lebih mendalam kaitan antara konsep tanggung jawab sosial

perusahaan dan pemberdayaan masyarakat, dapat kita kemukan lebih rinci, bahwa

tanggung jawab sosial perusahaan adalah niat dan kewajiban hukum untuk

melakukan program dan aktivitas transformasi khidmat kehadiran perusahaan di

sekitar atau lingkungan masyarakat. Agar khidmat itu nyata dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui program dan aktivitas yang dikenal

dengan pemberdayaan masyarakat dan disusun serta dilaksanakan secara efisien dan

efektif atas dukungan dari para pekerja sosial profesional (Siagian dan Suriadi, 2012:

149).

2.4.5 Peranan Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Konflik yang kerap terjadi antara perusahaan dan masyarakat setempat harus