BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana

Partisipasi pria dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi adalah tanggung jawab pria dalam keterlibatan dan kesertaan berkeluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta perilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya pasangannya dan keluarganya (BkkbN, 2010).

Menurut BkkbN (2009c), bentuk nyata dari partisipasi pria tersebut adalah: 1. Partisipasi dalam program keluarga berencana yang meliputi : sebagai peserta

keluarga berencana, mendukung dan memutuskan bersama isteri dalam penggunaan kontrasepsi, sebagai motivator keluarga berencana, merencanakan jumlah anak dalam keluarga.

2. Partisipasi dalam kesehatan reproduksi yang meliputi : membantu mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, merencanakan persalinan yang aman dan mengantar memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan, menghindari keterlambatan dalam mencari pertolongan medis, membantu perawatan ibu dan bayi setelah persalinan, tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, mencegah/menghindari penularan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS.

2.2 Program Keluarga Berencana

Dalam konteks Indonesia, definisi family planning dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Dalam era reformasi dewasa ini program keluarga berencana nasional menjadi perhatian dan komitmen pemerintah sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009. Di dalam Peraturan Presiden ini disebutkan bahwa pembangunan program keluarga berencana nasional diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan pelembagaan keluarga kecil berkualitas (BKKBN, 2005).

Badan koordinasi keluarga berencana Nasional seiring dengan perubahan paradigma di masyarakat dalam pengelolaan keluarga berencana nasional, ingin menyesuaikan dengan kondisi disekitar. Pembangunan di Indonesia sejak awal reformasi, hingga era desentralisasi dan globalisasi, serta good government, akan banyak mewarnai program keluarga berencana ke depan (Meilani, 2010).

Perubahan lingkungan strategis dan tuntutan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2004-2009 tersebut, mendorong terjadinya perubahan visi, misi dan Grand Strategy (Strategi Dasar) badan koordinasi keluarga berencana nasional yang dikukuhkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 28/HK- 010/B.5/2007 tanggal

33 Januari 2007. Perubahan tersebut dimulai dari perubahan filosofi BkkbN yang sejak awal diarahkan untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana. Perubahan filosofi tersebut diikuti dengan visi yang baru, yaitu: “Seluruh Keluarga Ikut KB”. Melalui visi ini BkkbN diharapkan dapat menjadi inspirator, fasilitator dan penggerak program keluarga berencana nasional sehingga di masa depan seluruh keluarga Indonesia menerima ide keluarga berencana. Ini berarti bahwa setiap pasangan suami istri harus melakukan perencanaan keluarga secara matang dan bertanggung jawab sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang bahagia dan sejahtera (BkkbN, 2009a).

Sedangkan misi BkkbN dibangun untuk mengemban tugas membangun keluarga Indonesia sebagai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu, maka misi yang diemban oleh BkkbN tidak lain adalah: “Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Dengan fokus melalui Grand Strategy yang akan dilakukan meliputi: Pertama yaitu menggerakkan dan mamberdayakan seluruh masyarakat dalam program keluarga berencana, Kedua yaitu menata kembali pengelolaan program keluarga berencana, Ketiga yaitu memperkuat sumber daya manusia (SDM) operasional program keluarga berencana, Keempat yaitu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan keluarga berencana dan Kelima yaitu meningkatkan pembiayaan program keluarga berencana (BkkbN, 2009b).

2.3 Alat Kontrasepsi Kondom

Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti “mencegah” atau “melawan” dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma tersebut. Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari karet/lateks, berbentuk tabung tidak tembus cairan dimana salah satu ujungnya tertutup rapat dan dilengkapi kantung untuk menampung sperma (BKKBN, 2006).

Kondom merupakan selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Kondom terbuat dari karet sintesis yang tipis, berbentuk silinder, dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu. Berbagai bahan telah ditambahkan pada kondom baik untuk meningkatkan efektivitasnya (misalnya penambahan spermisida) maupun sebagai aksesoris aktivitas seksual (Saifuddin, 2003).

Kondom dalam keluarga berencana berfungsi yaitu menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan, mencegah penularan mikroorganisme (IMS termasuk HIV/AIDS) dari satu pasangan yang lain (khusus kondom yang terbuat dari lateks dan vinil).

Indikasi dalam menggunakan kondom yaitu bila hubungan seksual dilakukan pada saat istri sedang dalam masa subur, bila istri tidak cocok dengan semua jenis alat/metode kontrasepsi, setelah vasektomi kondom perlu dipakai sampai enam minggu, sementara menunggu penggunaan metode/alat kontrasepsi lainnya, bagi calon peserta pil keluarga berencana yang sedang menunggu haid, apabila lupa minum pil keluarga berencana dalam jangka waktu lebih dari 36 jam, apabila salah satu dari pasangan suami istri menderita penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, dalam keadaan tidak ada kontrasepsi lain yang tersedia atau yang dipakai pasangan suami istri, sementara menunggu pencabutan implant/susuk keluarga berencana/alat kontrasepsi bawah kulit bila batas waktu pemakaian implant telah habis (BKKBN, 2006).

Adapun kelebihan kondom yaitu efektif sebagai alat kontrasepsi bila dipakai dengan baik dan benar, murah dan mudah di dapat tanpa resep dokter, praktis dan dapat dipakai sendiri, tidak ada efek hormonal, dapat mencegah kemungkinan penularan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, mudah dibawa, dan dapat menambah frekuensi hubungan seksual dan secara psikologis menambah kenikmatan. Sedangkan keterbatasan kondom yaitu kadang-kadang ada pasangan yang alergi bahan karet kondom, kondom hanya dapat dipakai satu kali, secara psikologis kemungkinan mengganggu kenyamanan, kondom yang kadaluwarsa mudah sobek dan bocor (BKKBN, 2006).

Efektifitas kondom yaitu efektif sebagai kontrasepsi bila dipakai dengan baik dan benar, angka kegagalan teoritis 3% dan praktis 5-20%, sangat efektif jika

digunakan pada waktu istri dalam periode menyusui (Lactation Amenorrhae Method), akan lebih efektif bila dikombinasikan dengan sistem kalender (BKKBN, 2006).

Menurut BKKBN (2006) cara pemakaian kondom dengan baik dan benar adalah:

1. Pegang bungkus kondom dengan kedua belah tangan kemudian dorong kondom dengan jari anda ke posisi bawah. Tujuannya agar tidak tersobek saat membuka bungkusnya. Selanjutnya sobek bungkus kondom.

2. Dorong kondom dari baawah agar keluar dari bungkusnya, kemudian pegang kondom dan perhatikan bagian yang menggulung harus berada disebelah luar. 3. Pencet ujung kondom agar tidak ada udara yang masuk dan letakkan pada kepala

penis.

4. Baik pihak suami atau istri dapat memasangkan kondom ke penis. Pada saat kondom dipasang, penis harus selalu dalam keadaan tegang. Pasanglah kondom dengan menggunakan telapak tangan untuk mendorong gulungan kondom hingga panggal penis (jangan menggunakan kuku karena kondom dapat robek).

5. Jika pelicin yang ada pada kondom dirasa kurang (terutama untuk hubungan awal), gunakan pelican kondom tambahan seperti jelly yang dapat dibeli di apotik.

6. Jangan ada kontak penis dengan vagina sebelum penggunaan kondom.

7. Segera setelah ejakulasi, cabut penis dari vagina, pegang pangkal penis dan lepaskan kondom dengan hati-hati selagi masih tegang (jangan sampai ada cairan sperma yang tercecer keluar).

8. Ikat kondom agar cairan sperma tidak dapat keluar dan buang di tempat yang aman, jangan buang kondom bekas pakai pada WC karena dapat menyumbat. 9. Pilih kondom yang paling cocok dengan selera dan ukuran penis anda.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kondom adalah: a. Periksalah tanggal kadaluarsa pada bungkus kondom.

b. Periksalah kondisi bungkus kondom, jangan menerima atau membeli kondom yang bungkusnya sudah rusak, ada gelembung udara didalamnya dan berlubang.

c. Gunakan kondom baru setiap bersenggama.

d. Simpanlah kondom ditempat yang sejuk dan kering. Jauhkan kondom dari sinar lampu neon, dan letakkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung atau di tempat yang panas.

e. Sebaiknya tidak meletakkan kondom di saku celana karena suhu tubuh dapat mempengaruhi kualitas kondom.

f. Sebaiknya memiliki persediaan kondom lebih dari satu dan jangan sampai kehabisan.

g. Jangan menggunakan pelicin tambahan yang terbuat dari minyak, seperti minyak goreng, mentega, body lotion dan lain-lain karena dapat merusak kondom.

h. Hati-hati dalam memasang dan melepaskan kondom bagi mereka yang memiliki kuku panjang atau cincin dengan bagian yang tajam.

Pasangan usia subur yaitu pasangan yang wanitanya berusia antara 15-49 tahun, karena kelompok ini merupakan pasangan yang aktif melakukan hubungan seksual dan setiap kegiatan seksual dapat mengakibatkan kehamilan. Pasangan usia subur diharapkan secara bertahap menjadi peserta keluarga berencana yang aktif lestari sehingga memberi efek langsung penurunan fertilisasi. Pasangan usia subur yaitu pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun atau pasangan suami-istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid (BkkbN, 2009a).

2.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pria dalam keluarga berencana yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari sisi klien pria itu sendiri (pengetahuan, sikap dan praktek serta kebutuhan yang ia inginkan), faktor lingkungan yaitu sosial budaya, dukungan istri, masyarakat (tokoh masyarakat) dan keluarga/istri, keterbatasan informasi dari tenaga kesehatan dan aksesabilitas terhadap pelayanan keluarga berencana pria, keterbatasan jenis kontrasepsi pria disertai masih adanya persepsi di masyarakat mengenai keluarga berencana pria (BkkbN, 2010).

Penelitian Dewi (2009) di Indonesia yang meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi menyatakan ada hubungan pengetahuan dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana. Partisipasi pria membuktikan bahwa ada keterlibatan yang lebih

tinggi dari pasangan kelompok yang memiliki empat anak atau lebih dibandingkan mereka yang memiliki anak lebih sedikit. Ada hubungan cara memperoleh kondom dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Hasil penelitian Barus (2009) di Kabupaten Karo menyatakan ada hubungan variabel pengetahuan pria pasangan usia tentang alat kontrasepsi, sikap pria pasangan usia subur terhadap partisipasi pria dalam keluarga berencana. Hasil Penelitian Rizki (2010) di Kecamatan Medan Maimun, menyatakan ada hubungan variabel persepsi mengenai alat kontrasepsi keluarga berencana dengan partisipasi pria pasangan usia subur dalam keluarga berencana.

Menurut penelitian Suprihastuti (2002) sebagaimana dikutip oleh Budi Santosa (2009) yang menyatakan pengambilan keputusan bersama antara suami istri dapat meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi pria. Tingkat pendidikan, agama, tempat tinggal, aspek wilayah memberikan pengaruh cukup bermakna pada penggunaan alat kontrasepsi termasuk alat kontrasepsi pria.

2.5 Pengaruh Pengetahuan Pria Pasangan Usia Subur tentang Alat Kontrasepsi Kondom terhadap Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behaviour). Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers 1974 dalam Notoatmodjo (2007) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku di dalam diri orang tersebut terjadi proses berurutan yakni:

a. Awareness (kesadaran) yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu.

b. Interest, yakni orang mulai tertarik pada stimulus.

c. Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi

dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.

d. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran

dan sikapnya terhadap stimulus.

Penelitian Rogers dalam Notoatmojo (2007) menyimpulkan bahwa perubahan perilaku tidak selalu melewati tahap diatas. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama.

Menurut Notoatmojo (2007), pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif dengan 6 tingkatan yaitu:

a. Tahu (know). Diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (comprehension). Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (application). Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d. Analisis (analysis). Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut.

e. Sintesis (synthesis). Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (evaluation). Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek penilaian berdasarkan suatu kriteria yang telah ada.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Budisantosa (2009) di Bantul bahwa ada hubungan pengetahuan pria pasangan usia subur tentang alat kontrasepsi dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana. Sejalan dengan penelitian Ekayanthi (2005) dikutip oleh Budisantosa yang menyatakan ada hubungan antara pengetahuan tentang metode kontrasepsi pria dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana.

Ekarini (2008) dalam penelitiannya di Kabupaten Semarang menyatakan ada hubungan pengetahuan pria pasangan usia subur tentang alat kontrasepsi keluarga berencana dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana. Penelitian Purwoko (2000) yang dikutip oleh Ekarini bahwa pengetahuan menyumbangkan peran dalam

menentukan pengambilan keputusan untuk memilih alat kontrasepsi tertentu. Semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang alat kontrasepsi, maka makin meningkat pula perannya sebagai pengambil keputusan.

2.6 Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana

Dukungan sosial adalah suatu kegiatan untuk mencari dukungan melalui istri, petugas kesehatan dan tokoh masyarakat baik formal dan informal. Menurut Karr (1988) dalam Notoatmodjo (2007) menyatakan ada lima faktor penentu perilaku yaitu adanya niat untuk bertindak sehubungan dengan stimulus di luar diri seseorang, dukungan dari masyarakat sekitar, tersedianya informasi yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kebebasan pribadi untuk mengambil keputusan, dan kondisi situasi yang memungkinkan untuk bertindak. Partisipasi pria dalam keluarga berencana juga dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut.

Sarason dalam Sarafino (2006) lebih jauh lagi mengatakan bahwa dukungan sosial selalu mencakup 2 hal penting, yaitu persepsi bahwa ada sejumlah orang yang dapat diandalkan oleh individu pada saat ia membutuhkan bantuan dan derajat kepuasan akan dukungan yang diterima berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya terpenuhi.

Sumber-sumber dukungan sosial banyak diperoleh individu dari lingkungan sekitarnya. Namun perlu diketahui seberapa banyak sumber dukungan sosial ini efektif bagi individu yang memerlukan. Sumber dukungan sosial merupakan aspek

paling penting untuk diketahui dan dipahami. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, seseorang akan tahu kepada siapa individu akan mendapatkan dukungan sosial sesuai dengan situasi dan keinginannya yang spesifik, sehingga dukungan sosial memiliki makna yang berarti bagi kedua belah pihak.

Menurut Sarafino (2006), sumber - sumber dukungan sosial, yaitu : a. Sumber artifisial

Dukungan sosial artifisial adalah dukungan sosial yang dirancang ke dalam kebutuhan primer seseorang, misalnya dukungan sosial akibat bencana alam melalui berbagai sumbangan sosial.

b. Sumber natural

Dukungan sosial yang natural diterima seseorang melalui interaksi sosial dalam kehidupannya secara spontan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, misalnya anggota keluarga, teman dekat atau relasi. Dukungan sosial ini bersifat non-formal.

Hasil penelitian Zaeni (2006) dengan penelitian kualitatif di Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang Jawa Tengah terhadap 15 informan ada pengaruh dari tokoh panutan seperti tokoh agama, dimana ia menyatakan bahwa keluarga berencana itu hukumnya MUTASYABIHAT (samar-samar, tidak halal dan tidak haram) yang ditunjukkan dengan menolak kedatangan petugas keluarga berencana dan bidan desa jelas sekali mempengaruhi kebijakan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan melakukan komunikasi (konseling) keluarga berencana bagi petugas yang masih rendah, kualitas sumber daya yang belum memadai.

Hasil penelitian Simanjuntak (2007) di kalangan prajurit di Medan menemukan bahwa ada hubungan dukungan istri dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana istri. Penelitian Ningsih (2011) di Bengkulu menyatakan ada hubungan antara kesepakatan pria dengan pasangan dengan partisipasi pria dalam pemakaian alat kontrasepsi. Kesepakatan yang diambil melalui musyawarah dan keterbukaan antara pasangan suami istri dalam menentukan kontrasepsi.

2.7 Landasan Teori

Perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh mahluk hidup, baik yang diamati secara langsung atau tidak langsung perilaku manusia dapat dilihat dari 3 aspek yaitu: aspek fisik, psikis dan sosial yang secara terinci merupakan refleksi dari berbagai gejolak kejiwaan seperti pengetahuan, motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya, yang ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor pengalaman, keyakinan, sarana fisik dan sosial budaya masyarakat. Bahkan kegiatan internal seperti berpikir, berpersepsi dan emosi juga merupakan perilaku manusia.

Sejalan dengan batasan perilaku menurut Skinner maka Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respons seseorang (organisme) terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mewujudkan kesehatan seseorang diselenggarakan dengan empat macam pendekatan yaitu pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventive), penyembuhan penyakit (curative) dan pemulihan kesehatan (rehabilitative).

Respon atau reaksi manusia dibedakan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat pasif dan bersifat aktif. Bersifat pasif (pengetahuan, persepsi dan sikap), bersifat aktif (tindakan yang nyata atau practice). Perilaku terhadap pelayanan kesehatan adalah respon seseorang terhadap pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan yang modern maupun pelayanan kesehatan yang tradisional. Perilaku ini menyangkut respon terhadap fasilitas pelayanan, cara pelayanan, petugas kesehatan, dan obat-obatannya, yang terwujud dalam pengetahuan, persepsi, sikap dan pengguna fasilitas, petugas, dan obat-obatan. Perilaku seseorang di pengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam dan dari luar individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain ; susunan saraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, proses belajar, lingkungan dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010b).

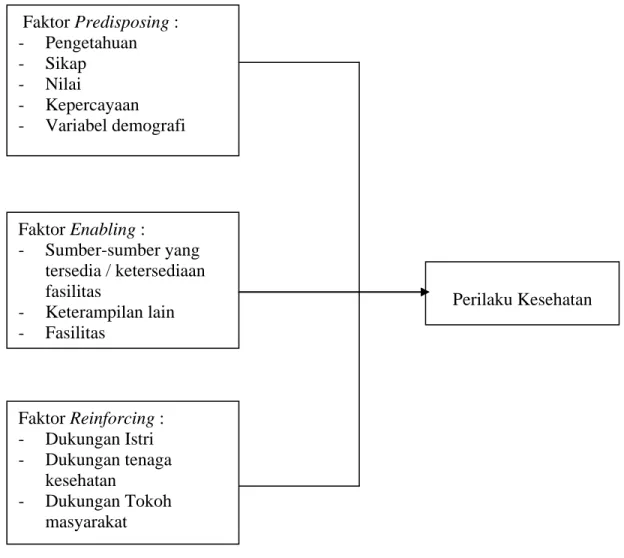

Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2007) menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan, kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yaitu :

a. Faktor perilaku (behavioral causes)

b. Faktor diluar perilaku (non behavioral causes)

Selanjutnya faktor perilaku di pengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), faktor-faktor pemungkin (enabling factors), dan faktor-faktor penguat (reinforcing factors).

Faktor-faktor predisposisi mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan,

tingkat sosial ekonomi dan sebagainya. Hal di atas dapat berkaitan dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana. Sebagai contoh partisipasi pria dalam keluarga berencana, akan dipermudah jika pria pasangan usia subur mengetahui manfaat menjadi akseptor keluarga berencana. Demikian juga, penerimaan perilaku baru atau adopsi melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran,dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting).

Faktor-faktor pemungkin mencakup ketersedian sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, untuk berperilaku sehat masyarakat memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas ini pada hakekatnya mendukung untuk mewujudkan perilaku kesehatan, maka faktor ini disebut dengan faktor pendukung atau faktor pemungkin. Misalnya termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit.

Faktor-faktor penguat meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan, dan undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan. Untuk berperilaku sehat, masyarakat kadang-kadang bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap positif, dan dukungan fasilitas saja, melainkan diperlukan perilaku contoh dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, para petugas terutama petugas kesehatan. Di samping itu undang-undang juga diperlukan untuk memperkuat perilaku masyarakat tersebut. Demikian juga halnya dengan partisipasi pria dalam kelurarga berencana perlu dukungan istri, dan dukungan petugas kesehatan, juga diperlukan peraturan atau perundang-undangan yang mendukung pria

berpartisipasi dalam keluarga berencana. Sebagai contoh dalam partisipasi pria dalam keluarga berencana yang menjadi penguat adalah dukungan sosial yang meliputi dukungan istri, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat.

(2008)

Gambar 2.1 Landasan Teori Lawrence Green (1980) Faktor Predisposing : - Pengetahuan - Sikap - Nilai - Kepercayaan - Variabel demografi Faktor Reinforcing : - Dukungan Istri - Dukungan tenaga kesehatan - Dukungan Tokoh masyarakat Perilaku Kesehatan Faktor Enabling : - Sumber-sumber yang tersedia / ketersediaan fasilitas - Keterampilan lain - Fasilitas

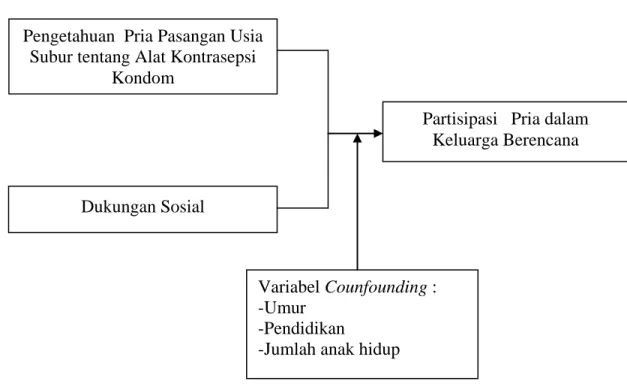

2.8 Kerangka Konsep

Berdasarkan pada landasan teori di atas, maka pada penelitian ini dirumuskan kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian Dukungan Sosial

Pengetahuan Pria Pasangan Usia Subur tentang Alat Kontrasepsi

Kondom

Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana

Variabel Counfounding : -Umur

-Pendidikan