MAKALAH

STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Perekonomian Indonesia Diampu oleh Bapak Dr. A. Jajang W. Mahri, M.Si

Oleh :

Mutia Farida 1100952

Catur Sagung Cahyani 1103624

Nur Asiah Jamil 1106450

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS

ABSTRAK

“Sturuktur Ekonomi di Indonesia”

Penulis : Mutia Farida Catur Sagung C Nur Asiah Jamil

Pembimbing : Dr. A. Jajang W. Mahri, M.Si

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Perubahan struktur dari tradisional menjadi modern secara umum dapat dilihat sebagai suatu perubahan yang berkaitan dengan komposisi pergeseran penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)Indonesia.

Makalah ini disusun untuk mengetahui bagaimana tarnsformasi struktur ekonomi Indonesia pada tiga periode yaitu periode orde lama periode orde baru dan periode reformasi hingga pemerintahan SBY. Data yang digunakan dalam makalah ini data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penyajian materi struktur ekonomi Indonesia dalam makalah ini ditinjau dari aspek makro sektoral, aspek keruangan, aspek penyelenggaraan kenegaraan dan aspek birokrasi.

Hasil pembahasan makalah ini mendapatkan hasil 1) Struktur ekonomi pada era orde lama dari aspek makro sektoral masih bercorak pertanian, kemudian dari aspek keruangan bercorak tradisional, sedangkan aspek penyelenggaraan bercorak etatis dan aspek birokrasi struktur ekonomi Indonesia bercorak sentralis. 2) Struktur ekonomi pada era orde baru dari aspek makro sektoral struktur ekonomi Indonesia mengalami transformasi dari yang bercorak pertanian perlahan menuju industri, kemudian dari aspek keruangan mengalami transformasi dari bercorak tradisional menuju modern, sedangkan aspek penyelenggaraan juga mengalami transformasi dari semula bercorak etatis menuju borjuis dan aspek birokrasi struktur ekonomi Indonesia masih bercorak sentralis. 3) Struktur ekonomi pada era reformasi sampai SBY dari aspek makro sektoral struktur ekonomi Indonesia bercorak industri namun terkadang sektor pertanian unggul kembali, kemudian dari aspek keruangan bercorak modern, sedangkan aspek penyelenggaraan bercorak egaliter dan aspek birokrasi struktur ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari semula bercorak sentralis berubah menuju desentralis.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah yang berjudul “Struktur Ekonomi Indonesia”.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Perekonomian Indonesia. Dalam upaya penulisan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat waktunya.

Alhamdulillah makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik ditinjau dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT, semoga buah karya ini dengan segala kekurangannya dapat mengisi khazanah kepustakaan kita, Allahuma Amiiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bandung, Oktober 2014

DAFTAR ISI

ABSTRAK...i

KATA PENGANTAR...ii

DAFTAR ISI...iii

DAFTAR TABEL...iv

DAFTAR GRAFIK...v

1. Pendahuluan...1

2. Konsep Struktur Ekonomi...1

3. Perubahan Struktur Ekonomi...3

4. Struktur Ekonomi Indonesia Masa Orde Lama (1945-1966)...13

5. Struktur Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998)...15

6. Struktur Ekonomi Indonesia Masa Reformasi sampai SBY (1998-2013)..23

6.1 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral...23

6.2 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan...26

6.3 Struktur Ekonomi dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan...27

Struktur Ekonomi dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan...28

7. Kesimpulan...30

8. Saran...31

DAFTAR PUSTAKA...vi

GLOSARIUM...viii

DAFTAR TABEL

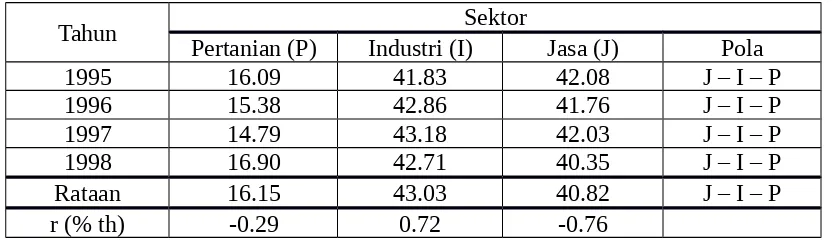

Tabel 2.1 Perkembangan Masing-Masing Sektor Terhadap PDB...27

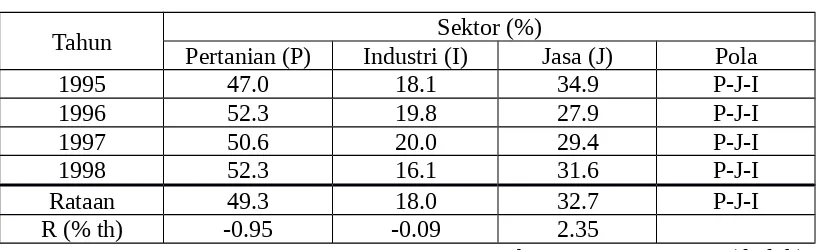

Tabel 2.2 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-Masing Sektor...28

DAFTAR GRAFIK

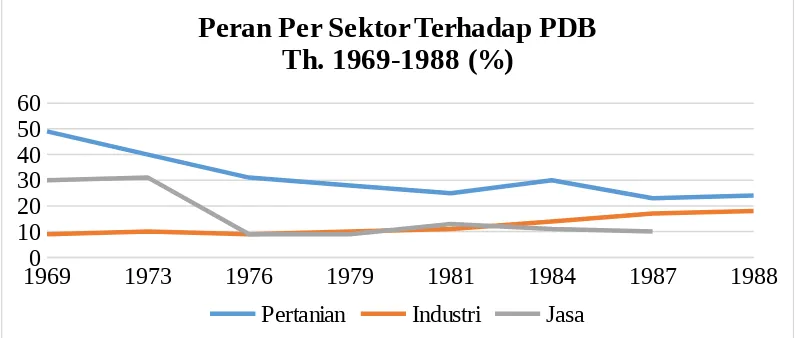

Grafik 2.1. Peran Per Sektor Terhadap PDB Th. 1969-1988 (%)...23

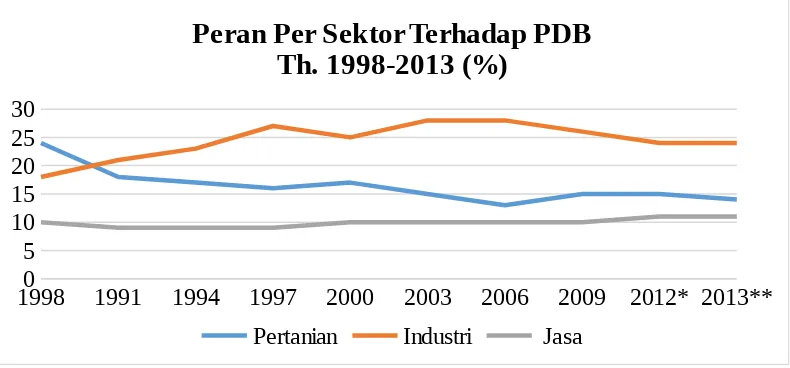

Grafik 2.2. Peran Per Sektor Terhadap PDB Th. 1988-2013 (%)...32

1. Pendahuluan

Indonesia kini masih menjadi negara berkembang, dimana Struktur Perekonomian Indonesia masih belum adaptif dalam menghadapi perekonomian dunia yang tak stabil dan tak bisa diprediksi. Padahal, kelenturan struktur ekonomi nasional mutlak dibutuhkan agar Indonesia bisa bertahan hidup di tengah ketatnya persaingan global.

Selanjutnya menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B Sulisto di era pasar bebas, pengertian perekonomian kuat di suatu negara bukan perekonomian dengan benteng-benteng kokoh untuk melindungi dirinya dari serangan eksternal.

Namun, perekonomian dengan struktur yang mudah bergerak dan mudah diubah setiap waktu dengan cepat. "Kemampuan Indonesia untuk cepat berubah setiap kali terjadi perubahan selama ini masih sangat lemah. Kemampuan dinamis menjadi prasyarat mutlak untuk bertahan hidup dalam kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan tak bisa diprediksi," katanya.1

Dengan kemampuan melakukan perubahan struktur perekonomian secara cepat, Masyarakat Ekonomi ASEAN ataupun globalisasi bukan merupakan ancaman, melainkan peluang besar bagi Indonesia.Tentu dengan strategi untuk meraihnya. Strategi yang diperlukan adalah strategi yang mampu mendinamisasi potensi unggulan yang dimiliki Indonesia. Hal itu misalnya potensi sumber daya alam menjadi sumber bahan baku industri. Faktor demografi menjadi pasar dengan skala besar yang kompetitif serta menjadi sumber tenaga kerja yang produktif.

2. Konsep Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagi peran atau sumbangan sektor-sektor dalam perekonomian Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kemudian menurut Eka Nurdiano Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam

perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier.2

Hal tersebut dijelaskan oleh Sadono Sukirno (2006) bahwa, berdasarkan lapangan usaha maka sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan dalam tiga kelompok utama yaitu:

a. Sektor primer, yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian.

b. Sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan.

c. Sektor tertier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, jasa-jasa lain (termasuk pemerintahan).3

Menurut Dumairy (1996) Struktur ekonomi dapat dilihat setidak tidaknya berdasarkan empat sudut tinjauan yaitu4:

Pertama, tinjauan makro-sektoral, sebuah perekonomian dapat berstruktur misalnya agraris, industrial atau niaga tergantung pada sektor produksi yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan.

Kedua, tinjauan keruangan, perekonomian dapat dinyatakan berstruktur tradisional dan berstruktur modern. Hal ini bergantung pada apakah wilayah pedesaan dengan teknologinya yang tradisional mewarnai kehidupan perekonomian itu, ataukah wilayah perkotaan dengan teknologinya yang sudah relative modern yang mewarnainya.

Ketiga, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis. Etatis ialah struktur ekonomi dimana pemerintah yang berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Egaliter ialah struktur perekonomian dimana rakyatlah yang berperan lebih banyak dalam suatu perekonomian. Borjuis ialah dimana kalangan pemodal dan usahawan yang berperan lebih banyak dalam suatu perekonomian.Struktur ini bergantung pada

2http://ekanurdiyanto.com

3Sadono Sukirno.2006.”Makro Ekonomi:Pengantar Teori”.Jakarta:Raja Grafindo Persada

siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan.

Keempat, tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan yang desentralistis. Ekonomi sentralistis ialah suatu pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang ditentukan dan dikeluarkan oleh pusat dalam hal ini yaitu pemerintah. Sedangkan desentralistis dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan ditentukan oleh pemerintah daerah ataupun regional.

Dua tinjauan pertama merupakan tinjauan ekonomi murni yaitu tinjauan makro sektoral dan tinjauan keruangan, sedangkan dua tinjauan yang terakhir merupakan tinjauan politik, yaitu tinjauan penyelenggaraan dan tinjauan birokrasi.

3. Perubahan Struktur Ekonomi

Menurut Weiss Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sector utama ke ekonomi modern yang didomonasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing returns to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai motor utama penggerang pertumbuhan ekonomi.5 Ada kecendeungan (dapat dilihat sebagai suatu hipotesis),

bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, maka semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor penentu lain yang mendukung proses tersebut, seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku dan teknologi tersedia.

Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi, pada umumnya disebut transformasi struktural dan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat

(produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.6

Teori perubahan struktur ekonomi:7

a. Teori Arthur Lewis ( Teori Migrasi )

Teori ini membahas pembangunan di pedesaan (perekonomian tradisional dengan pertanian sebagai sector utama) dan perkotaaan (perekonomian modern dengan industry sebagai sector utama).

Di pedesaan tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi, sehingga kelebihan supply tenaga kerja dan tingkat hidup yang subsistence, sehingga produk marjinalnya sama dengan nol dengan upah yang rendah. Produk marjinal = 0 berarti fungsi produksi sectok pertanian telah optimal. Jika jumlah TK > dari titik optimal, maka produktivitas menurun dan upah menurun. Dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak dibandingkan tanah dan capital tidak merubah jumlah outputnya.

Diperkotaan, sektor industri kekurangan tenaga kerja, sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi tinggi dan nilai produk marjinalnya positif yang menunjukkan fungsi produksinya belum mencapai titik optimal, sehingga upahnya juga tinggi. Perbedaan upah ini menyebabkan migrasi atau urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota, sehingga upah tenaga kerja meningkat dan akhirnya pendapatan negara meningkat.Pendapatan yang meningkat meningkatkan permintaan makanan (output meningkat) dan dalam jangka panjang pereonomian pedesaan tumbuh dan permintaan produk industry dan jasa meningkat yang menjadi motor utama pertumbuhan output dan diversifikasi produk non pertanian.

Relasi antara upah riil dan jumlah tenaga kerja di dalam perekonomian perdesaan (sektor pertanian) dapat dijelaskan dengan menggunakan sebuah model ekonometris sederhana mengenai dinamika pasar tenaga kerja yang terdiri atas tiga persamaan.

6 Tulus T.H Tambunan. 2012. Perekonomian Indonesia”. Bogor: Ghalia Indonesia

LPD = Fd(wp,YP) (3.22)

+

LPS = FS(wP) (3.23)

+

LPD = LPS = LP (3.24)

Persamaan (3.22) adalah permintaan tenaga kerja (LPD) yang

merupakan suatu fungsi negatif dan tingkat upah (wP ) (Fd’wP > 0), 49 dan

positif dari volume produksi pertanian (YP) (Fd’YP > 0). 50 persamaan

(3.23) adalah penawaran tenaga kerja (LPS) yang merupakan suatu fungsi

positif dari tingkat upah (Fw’wP). Sedangkan persamaan (3.24)

mencerminkan keseimbangan di pasar tenaga kerja, dan menghasilkan tingkat w (W setelah dikoreksi dengan inflasi dan jumlah tenaga kerja tertentu. Model ini juga bisa diterapkan untuk sektor industri di perkotaan.

Nilai MP nol artinya fungsi produksi sektor pertanian (disebut juga sektor perdesaan), seperti yang digambarkan di persamaan (3.25) telah sampai pada tingkat optimal, dan jika jumlah tenaga kerja lebih besar daripada di titik optimal tersebut maka berlaku hukum penghasilan menurun: semakin banyak orang bekerja di sektor pertanian, semakin rendah tingkat produktivitas tenaja kerja (YP/LP), atau total produksi yang

dihasilkan di sektor tersebut (FY”<0).

YP = FYP (LP) (3.25)

+

Dalam kondisi seperti ini, pengurangan jumlah tenaga kerja tidak akan mengurangi jumlah output di sektor tersebut, karena proporsi tenaga kerja terlalu banyak dibandingkan proporsi input lain seperti tanah dan capital. Akibat kelebihan pekerja ini, upah atau tingkat pendapatan di pertanian/ perdesaan menjadi sangat rendah. Sebaliknya, di perkotaan, sektor industri mengalami kekurangan pekerja (LiS<LiD). Dalam kondisi

Perbedaan upah di pertanian atau perdesaan dengan di industri/perkotaan (WP<Wi) menarik banyak tenaga kerja pindah dari

sektor pertama ke sektor kedua, maka terjadilah suatu proses migrasi dan urbanisasi. Tenaga kerja yang pindah ke industri mendapat penghasilan yang lebih tinggi daripada sewaktu masih bekerja di pertanian (Yi>YP).

Secara agregat, berpindahnya sebagian tenaga kerja dari sektor dengan upah rendah ke sektor dengan upah tinggi membuat pendapatan di Negara bersangkutan meningkat. Besamaan dengan peningkatan pendapatan tersebut, permintaan terhadap makanan (DP) meningkat, dan ini menjadi

faktor pendorong utama pertumbuhan output di sektor tersebut dari sisi permintaan agregat; dan dalam jangka panjang perekonomian perdesaan mengalami pertumbuhan. Di pihak lain, terjadi pola perubahan permintaan konsumen, seperti masyarakat atau pekerja yang mengalami peningkatan pendapatan yang mengonsumsikan sebagian besar dari pendapatannya untuk berbagai macam produk-produk industri dan jasa (Di). Perubahan

pola konsumsi ini menjadi motor utama pertumbuhan output dan diversifikasi produksi di sektor-sektor non-pertanian.

b. Teori Hollis Chenery8 (Teori transformasi structural atau pattern of

development)

Kerangka pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama seperti pada model Lewis. Teori Chenery, dikenal dengan teori pola pembangunan. Teori ini memfokuskan pada perubahan struktur ekonomi di negara berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai penggerak utama pertumbuhan. Penelitian Chenery menunjukkan peningkatan pendapatan perkapita merubah:

a. Pola konsumsi dari makanan dan kebutuhan pokok ke produk manufaktur dan jasa.

b. Akumulasi capital secara fisik dan SDM. c. Perkambangan kota dan industri.

8 Kusreni,Sri.2009.“Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Spesialisasi

d. Penurunan laju pertumbuhan penduduk. e. Ukuran keluarga yang kecil

f. Sektor ekonomi didominasi oleh sektor nonprimer terutama industry

Chenery menyatakan bahwa proses transformasi struktural dapat dipercepat jika pergeseran pola permintaan domestic kearah produk manufaktur dan diperkuat dengan ekspor.

Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan nilai tambah bruto (NTB) dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan memakai persamaan (3.7), dimisalkan di suatu ekonomi hanya ada dua sektor, yaitu industri dan pertanian dengan NTB masing-masing, yaitu NTBi dan NTBP

yang membentuk PDB:

PDB = NTBi + NTBP (3.7’)

atau,

1 = [a(t)i+a(t)P]PDB (3.26)

Dimana: a(t)i dan a(t)P adalah pangsa PDB masing-masing dari

industri dan pertanian; t menunjukkan periode. Pada tahap ‘awal’ pembangunan (t=0), sebelum industrialisasi dimulai atau sektor industri belum berkembang: a(0)i<a(0)P. dalam proses pembangunan terjadi

transformasi ekonomi, di mana pangsa PDB dari sektor industri meningkat dan dari sektor pertanian menurun. Pada tahap ‘akhir’ pembangunan ekonomi (t=1): a(1)i>a(1)P, dimana a(1)i>a(0)P dan a(1)P<a(0)P.

perubahan perdagangan luar negeri dapat digambarkan dalam suatu persamaan sederhana sebagai berikut (Chenery, 1979, 1992).

Yi=Di+(Xi-Mi)+jYij (3.27)

Di mana:

Yi = jumlah output bruto dari industri manufaktur,

Di = permintaan domestik terhadap produk akhir (konsumsi plus

investasi) dan industri manufaktur,

(Xi-Mi) = volume perdagangan netto (ekspor minus impor produk

kompetitif),

jYij = jaijYij = penggunaan produk industri manufaktur

sebagai barang antara oleh sektor j,

aij = koefisien input-output, yang diasumsikan bervariasi sehubungan

dengan variasi tingkat pendapatan per kapita.

Kenaikan produksi sector manufaktur merupakan kontribusi 4 faktor: a. Kenaikan permintaan domestik, yang memuat permintaan langsung

untuk produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap sektor industri manufaktur.

b. Perluasan ekspor (pertumbuhan dan diversivikasi), atau efek total dari kenaikan jumlah ekspor terhadap produk industri manufaktur. c. Substitusi impor, atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan

di tiap sektor yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur.

d. Perubahan teknologi, atau efek total dari perubahan koefisien input-output (aij) di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan

tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.

Kelompok negara berkembang mengalami proses transisi ekonomi yang pesat dengan pola dan proses yang berbeda-beda sebagai akibat dari perbedaan antar negara:

industrialisasinya sudah memiliki industri-industri dasar, seperti mesin, besi, dan baja yang relative kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat/cepat dibandingkan Negara yang hanya memiliki industri-industri ringan, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman.

b. Besarnya pasar dalam negeri. Besarnya pasar domestik ditentukan oleh kombinasi antar jumlah populasi dan tingkat pendapatan riil perkapita. Pasar dalam negeri yang besar, seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang (walaupun tingkat pendapatan per kapita rendah), merupakan salah satu faktor insentif bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk industri, karena menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi (dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya mendukung).

c. Pola distribusi pendapatan. Faktor ini sangat mendukung faktor pasar di atas. Walaupun tingkat pendapatan rata-rata per kapita naik pesat, tetapi kalau distribusinya sangat pincang, kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu berarti bagi pertumbuhan industri-industri selain industri-industri-industri-industri yang membuat barang-barang sederhana, seperti makanan dan minuman, sepatu dan pakaian jadi (tekstil). Misalnya, kalau hanya 20% dari PDB atau PN dinikmati oleh 80% dari jumlah penduduk (berarti kelompok kaya 20% dari jumlah populasi), maka sesuai teori Engel mengenai perbedaan elastisitas pendapatan terhadap permintaan antara barang-barang dari kategori ferior dan inferior, maka permintaan efektif terhadap barang-barang dari kategori pertama tersebut kecil, dan ini tidak terlalu merangsang pertumbuhan industri-industri yang membuat barang-barang tersebut.

diberikan. Aspek-aspek ini biasanya berbeda antarnegara yang menghasilkan pola industrialisasi yang juga berbeda antarnegara. e. Keberadaan SDA. Ada kecenderungan bahwa Negara yang kaya

SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi, atau tidak berhasil melakukan diversivikasi ekonomi (perubahan struktur) dari pada Negara yang miskin SDA. Contoh, Indonesia yang awalnya sangat mengandalkan kekayaan DSA-nya terutama migas dapat dikatakan relatif terlambat melakukan industrialisasi dibandingkan Negara-negara kecil dan miskin SDA di Asia Tenggara dan Timur, seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan.

f. Kebijakan perdagangan luar negeri. Fakta menunjukkan bahwa di Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi ertutup (inward looking), pola dan hasil industrialisasinya berbeda dibandingkan di Negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka

(outward looking). Banyak negara berkembang, termasuk

Sebagai rangkuman dari pembahasan diatas, dalam perubahan struktur ekonomi atau proses transformasi ekonomi, berbarengan dengan peningkatan pendapatan nasional rata-rata per kapita yang selanjutnya merubah selera masyarakat atau konsumen, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas SDM, kontribusi sektor-sektor primer terhadap pembentukan PDB secara relatif berkurang sedangkan kontribusi sektor-sektor sekunder dan tersier meningkat terus.

Perubahan distribusi PDB menurut sektor atau pergeseran dari sektor-sektor primer ke sektor-sektor non-primer semakin cepat didorong oleh perpindahan atau realokasi faktor-faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja dari kelompok sektor-sektor pertama tersebut ke kelompok sektor-sektor kedua itu.

Realokasi tersebut dipicu oleh perbedaan harga, profit dan upah riil antara sektor-sektor primer yang lebih rendah dengan sektor-sektor primer yang lebih tinggi. Karena profit di sektor-sektor non-primer lebih tinggi dibandingkan di sektor-sektor non-primer, maka terjadi akumulasi modal yang pesat di kelompok sektor kedua tersebut. Juga urbanisasi terjadi mengikuti perubahan struktur ekonomi dan terjadi migrasi yang pesat dari perdesaan yang merupakan lokasi dari sektor-sektor primer ke perkotaan yang menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ekonomi non-primer

c. Teori Clark9

Aspek penting lain dari perubahan struktural adalah sisi ketenagakerjaan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui 2 proses transformasi dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor dan transfer tenaga kerja dari sektor yang produktivitas

tenaga kerjanya rendah ke sektor yang produktivitas tenaga kerjanya lebih tinggi

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Tanggung jawab ideal dari dunia kerja adalah bagaimana dapat menyerap sebesar-besarnya tambahan angkatan kerja yang terjadi setiap tahun, dengan tetap memperhatikan peningkatan produktivitas pekerja secara keseluruhan. Sebab dengan meningkatnya produktivitas, diharapkan upah juga meningkat sekaligus kesejahteraan pekerja dapat diperbaiki.

Perubahan struktural tersebut juga memberikan dampak tidak langsung terhadap perubahan struktur ketenagakerjaannya. Ketidakserasian antara perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, secara umum akan menimbulkan kelemahan pada sistem penawaran dan permintaan tenaga kerja. Untuk mengetahui secara lebih mendalam masalah-masalah ketenagakerjaan ini, perlu dikaji hubungan dan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dengan implikasinya pada perubahan struktur ekonomi.

Dalam pembahasan ini dasar teori yang kami gunakan adalah menggunakan dasar teori dari Dumairy, yang ia menyatakan bahwa struktur ekonomi dapat dilihat dari empat tijauan yaitu10:

a. Tinjauan Makro Sektoral

Berdaasarkan tinjauan makro sektoral sebuah perekonomin dapat berstruktur, agraris, industrial atau niaga tergantung pada sektro produksi apa atau mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan.

b. Tinjauan Keruangan

Berdasarkan tinjauan keruangan (spasial) suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan atau tradisional dan berstruktur kekotaan atau

moderen. Hal intu bergntung pada apakah wilaah pedesaan dengan teknologinya yag tradisional yang mewarnai perekonomian itu ataukan wilayah perkotaan dengan teknologinya yang sudah relatif moderen yang mewarnainya.

c. Tnjauan Penyelenggaraan

Dari tinjauan ini orang dapat pula melihatnya menjdi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter atau borjuis. Predikat struktur ni tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dengan perekonomian yang bersangkutan. Apakah pemerintah ataua negara, ataukah rakyat kebanyakan, ataukah kalangan pemodal dan usahawan (kapitalis).

d. Tinjauan Birokrasi

Dengan sudut tinjauan in, dapat dibedakan antara struktur ekonomi yg sentralistis dan desentralistis.

4. Struktur Ekonomi Indonesia Masa Orde Lama (1945-1966)

Pada masa orde lama perekonomian Indonesia masih dalam keadaan terpuruk dikarenakan Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya sehingga kondisi perekonomiannya masih mewarisi masalah-masalah ekonomi dari peninggalan penjajahan. Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sector informal terhadap output nasional atau PDB didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing kebanyakan berorientasi ekspor. Pada umumnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh pengusaha asing tersebut relatif lebih padat capital dibandingkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang didominasi oleh pengusaha pribumi dan perusahaan-perusahaan asing tersebut beralokasi di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya.

kondisi perekonomian Indonesia pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai suatu masa suram.

Tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor utama menunjukkan kemunduran semenjak tahun 1950.Pendapatan riil perkapita dalam tahun 1966 lebih rendah dari pada tahun 1938. Sektor industri yang menyumbangkan hanya 10 %dari GDPdihadapkan padamasalah pengangguran kapasitas yang serius. Pada masa ini defisit anggaran belanja negara mencapai 50 % dari pengeluaran total negara, ditambah lagi dengan penerimaan ekspor yang sangat menurun serta hiperinflasi periode 1964-1966, menjadikan Indonesia mengalami kelumpuhan perekonomian.

Selain tu, selama periode orde lama, kegiatan paroduksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun nonfisik seperti pendanaan dari bank. Akibat rendahnya volume produksi dari sisi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300% menjelang akhir periode orde lama.11

4.1 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral

Dilihat dari tinjauan makro sektoral berdasarkan konstribusi sektor-sektor produksi(lapangan usaha) dalam membentuk produk domestik bruto Indonesia.Pada saat orde lama perekonomian Indonesia bercorak pertanian hal tersebut dapat dilihat dari peran nilai rata-rata yang diberikan sektor petanian terhadap PDB Indonesia pada tahun 1939 adalah sebesar 61% sedangkan peran atau kontribusi ketiga sektor lainnya (industri, perdagangan dan jasa) hanya berperan sebanyak 39%.

4.2 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan

Dilihat dari kacamata keruangan, perekonomian Indonesia memiliki struktur kedesaan atau tradisional, dikarenakan pada masa orde lama perekonomian Indonesia masih berada pada sistem agraris yang masih terbawa masa-masa kolonialisme.

Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan

Dilihat dari tinjauan penyelenggaraan, sejak awal perekonomian indonesia pada tahun 1945-1966, perekonomian Indonesia masih berstruktur etatis, dimana pemerintah yang berperan dominan sebagai pelaku utama perekonomian.

Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi

Berdsarkan tinjauan birokrasi perekonomian Indonesia berstruktur sentralis.Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemrintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan dibawah, beserta masyarakat dan mereka yang tidak memiliki akses ke pemrintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai pendengar.

5. Struktur Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998)

Menjelang tahun 1977 perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan struktural yang cukup menyolok,sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah yang ditunjang oleh naiknya harga minyak bumi.Selama dasawarsa setelah tahun 1965,bagian GDP atau PDB yang berasal dari sektor pertanian turun dari 52 % menjadi 35 %, sedangkan bagian GDP yang berasal dari sektor pertambangan telah melonjak dari 3,7 % menjadi 12 %.

Selanjutnya dalam sektor pertambangan, sampai dengan tahun 1985 masih memegang peran yang penting dalam pemasukan PDB bagi negara, meskipun sudah mulai mengalami penurunan. Memudarnya oil boom di pasaran dunia ini, oleh karenanya harus dicara kompensasinya dari sektor lain, baik industri dan jasa-jasa. Dan memang kedua sektor terakhir ini menunjukkan kemajuan yang progresif, dalam arti tidak pernah mengalami penurunan sedikitpun.

Jika tolok ukur proses industrialisasi adalah sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB, maka Indonesia baru memasuki industrialisasi tahap kedua pada akhir Repelita I (1974-1978). Hal tersebut ditunjukkan oleh bagian nilai tambah sub sektor manufaktur terhadap PDB baru mampu melampaui ambang batas 10 %pada tahun 1974,yaitu 10,4 %.

Tetapi jika tolok ukurnya adalah sektor-sektor komoditi,maka indeks industrialisasi di Indonesia baru berhasil melampaui ambang batas 20 % pada tahun 1978. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa proses industrialisasi haruslah diikuti dengan penyiapan keterampilan dan keahlian bagi sumber daya manusia pendukungnya,serta diarahkan kepada perlakuan yang samaantara industri besar dengan industri kecil dan menengah.

Adapun pada sektor jasa, sudah menjadi kecenderungan global bahwa produk-produk jasa unggulan sangat dipengaruhi oleh revolusi yang mencakup bidang yakni transprotasi, telekomunikasi dan travel. Inilah yang disebut dengan triple T revolution. Dorodjatun Kuntjoro Jakti menjelaskan bahwa revolusi teknologi di tiga bidang itu telah menciptakan wahana bagi pergerakan barang,jasa (services), uang dan modal, teknologi, informasi dan pergerakan penduduk semakin cepat.

19690 1973 1976 1979 1981 1984 1987 1988

10 20 30 40 50 60

Peran Per Sektor Terhadap PDB

Th. 1969-1988 (%)

Pertanian Industri Jasa

Grafik 5 Peran Per Sektor Terhadap PDB Th. 1969-1988 (%) 5.1 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral

kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Prioritasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Hasil yang dicapai pada Repelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.12

Perkembangan struktur perekonomian Indonesia pada masa orde baru ini. Memiliki aspek penting dari transformasi struktural yaitu dari sisi ketenagakerjaan. Nasoetion (1991) dalam Amir Hidayat dan Suahasil Nazara (2005) merumuskan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui proses transformasi dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor perekonomian dan transfer tenaga kerja dari sektor yang produktivitas tenaga kerjanya rendah ke sektor yang produktivitas tenaga kerjanya lebih tinggi. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.13

Para pekerja yang mengikuti kegiatan Proyek Padat Karya mendapat imbalan jasa berupa bahan pangan. Sejak 1972/1973, disamping imbalan jasa berupa pangan tersebut, diberikan pula imbalan jasa berupa uang. Program-program ini cukup mampu menampung angkatan kerja yang saat itu menganggur.tahun 1972 misalnya, program ini mampu menampung 435 ribu tenaga kerja. Program ini cukup berperan untuk mengurangi pengangguran di

12 Utomo,Tri Widodo W._.”Tansformasi Struktural Perekonomian Indonesia Pada Tahun 2020: Permasalahan Dan Tantangan”.Jurnal Ekonomi

Indonesia. Terlebih dalam proyek padat karya ini tidak dibatasi oleh pendidikan, proyekini lebih mengutamankan kemampuan, kemauan dan keterampilan.

Peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang disusun dan diundangkan sepanjang era ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

2. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, undang-undang ini membebankan secara langsung kewajiban-kewajiban untuk usaha pencegahan kecelakaan (keselamatan kerja) padatempat-tempat kerja maupun para pekerjanya

3. Undang-undang No.2 tahun 1971 tentang Kecelakaan Kerja, jaminan kecelakaan kerja ikut diatur didalam undang-undang ini

4. Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Disamping pelaksanaan survei pengupahan pada 1971 telah dibentuk pula Dewan Penelitian Pengupahan Nasional. Tugas lembaga ini memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah tentang kebijakan pengupahan yang sebaiknya ditempuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedang di daerah-daerah yang terdapat banyak usaha-usaha industri dibentuk pula, Dewan Penelitian Daerah.

Memasuki masa pembangunan Lima Tahun II, secara perlahan mulai terlihat ada perubahan cara pemerintah menangani sistem ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang menonjol seperti:

a. Kebijakan industrialisasi yang dijalankan pemerintah orde baru juga mengimbangi kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan dengan menjalankan industrial peace khususnya sejak awal Pelita III (1979-1983). menggunakan sarana yang diistilahkan dengan HPP (Hubungan Perburuhan Pancasila)

dari Hak untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama seta Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ko[erasi No.8/EDRN/1974 dan No.1/MEN/1975 perihal Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh di Perusahaan Swasta dan Pendaftaran Organisasi Buruh, kebebasan berserikat tidak sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pada saat itu. Peran militer dalam praktiknya sangat bear, misalnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.

Tabel 5.1. Perkembangan Masing-Masing Sektor Terhadap PDB

Tahun Sektor

Pertanian (P) Industri (I) Jasa (J) Pola

1995 16.09 41.83 42.08 J – I – P

1996 15.38 42.86 41.76 J – I – P

1997 14.79 43.18 42.03 J – I – P

1998 16.90 42.71 40.35 J – I – P

Rataan 16.15 43.03 40.82 J – I – P

r (% th) -0.29 0.72 -0.76

Berdasarkan harga konstan 1993, pada tahun 1995 sektor jasa mampu memberikan kontribusi yang paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 42,08 persen, disusul oleh sektor industri sebesar 41,83 persen dan yang relatif paling kecil adalah sektor pertanian (Tabel 1). Sehingga pada tahun ini pola struktur produksi terhadap PDB dilihat dari aspek kontribusi menurut sektor adalah J – I – P dimana J adalah jasa, I adalah industri, dan P adalah pertanian.

Mulai tahun 1996, kontrubusi terhadap PDB terbesar telah beralih dari sektor jasa ke sektor industri, sementara itu sektor pertanian masih tetap berada pada urutan ketiga, sehingga mulai tahun 1996 struktur PDB telah berubah menjadi pola I-J-P. Pada Tabel 1 tampak juga bahwa selama tahun 1995-1998 rata-rata kontribusi sektor industri, jasa dan pertanian berturut-turut 43,03 persen; 40,82 persen; dan 16,15 persen.

pertanian cenderung mengalami peningkatan terutama selama krisis ekonomi, akan tetapi dapat diduga bahwa sektor ini sangat sulit untuk memperbaiki posisinya, mengingat pangsanya yang relatif kecil dibandingkan dua sektor lainnya.

Tabel 5.2 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Sektor

Tahun Pertanian (P) Industri (I)Sektor (%)Jasa (J) Pola

1995 47.0 18.1 34.9 P-J-I

1996 52.3 19.8 27.9 P-J-I

1997 50.6 20.0 29.4 P-J-I

1998 52.3 16.1 31.6 P-J-I

Rataan 49.3 18.0 32.7 P-J-I

R (% th) -0.95 -0.09 2.35

Sumber : BPS 1997, 2001 (diolah)

Dari aspek kesempatan tenagakerja, selama periode 1995-2001 terlihat bahwa sektor pertanian menampung hampir separuhnya (49,3%) dari total jumlah pekerja Indonesia, disusul oleh sektor jasa sekitar 33 persen, sedangkan sektor industri baru hanya sekitar 18 persen (Tabel 2.2). Selama periode 1995-1998, yang cukup menarik bahwa disamping daya tampungnya yang relatif paling rendah, pangsa penyerapan sektor industri terhadap tenagakerja juga cenderung menurun sekitar 0,09 persen terutama terjadi pada awal-awal krisis ekonomi. Demikian juga pangsa penyerapan tenagakerja dari sektor pertanian cenderung menurun sekitar 0,95 persen, sebaliknya pangsa penyerapan tenagakerja dari sektor jasa justru mengalami peningkatan sebesar 2,35 persen. Informasi ini juga menunjukkan bahwa nampaknya tidak terjadi perubahan pola struktur penyerapan tenagakerja terutama periode 1995-1998.

2,71 – 3,42, dan untuk sektor industri rata-rata 0,42 dengan kisaran 0,38– 0,46, sementara untuk sektor jasa rata-rata 0,80 dengan kisaran 0,67 – 0,96.

Tabel 5.3. Rasio Antara Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pangsa dengan PDB pada Masing-Masing Sektor

Tahun Sektor

Pertanian (P) Industri (I) Jasa (J) Pola

1995 2.92 0.43 0.83 P – J - I

1996 3.40 0.46 0.67 P – J - I

1997 3.42 0.46 0.70 P – J - I

1998 3.09 0.38 0.78 P – J - I

Rataan 3.06 0.42 0.80 P – J - I

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 1995-1998 sektor pertanian “dipaksa” menyerap tenagakerja yaitu tiga kali lipat dari kemampuannya dalam berkontribusi terhadap PDB, sebaliknya sektor industri hanya mampu menyerap tenagakerja sekitar 42 persen dari kontribusi terhadap PDB, sementara itu sektor jasa hanya mampu menyerap tenagakerja baru sekitar 80 persen.

Dari infromasi di atas menunjukkan bahwa telah terjadinya perubahan struktur pangsa produksi (PDB) yang tidak diikuti oleh terjadi perubahan struktur pangsa penyerapan tenagakerja secara proporsional dan bahkan cenderung struktur pangsa penyerapan tenagakerja tidak berubah akan menyebabkan terjadi penumpukan tenagakerja pada satu sektor. Sehingga fenomena ini akan menyebabkan semakin timpangnya produktivitas yang dihasilkan yang lebih lanjut berdampak pada semakin timpangnya juga pendapatan antara pekerja di sektor pertanian dan industri.14

5.2 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan

Dilihat dari kacamata keruangan, perekonomian Indonesia telah bergeser dari semula berstruktur kedesaan atau tradisional perlahan mulai beralih pada struktur kekotaan atau modern.

5.3 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan

Dilihat dari tinjauan penyelenggaraan, sejak awal perekonomian indonesia pada masa orde baru hingga pertengahan dasawarsa 1988- perekonomian Indonesia masih berstruktur borjuis, belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawanlah yang dapat cepat menanggapi undangan pemerintah untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.

5.4 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi

Berdsarkan tinjauan birokrasi perekonomian Indonesia berstruktur etatis, yaitu pemerintah atau negarra merupakan pelaku utama ekonomi.pengambilan keputusannya,struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralis. Pembuatan keputusan lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Namun sejak awal era pembangunan jangka panjang tahap ke dua struktur ekonomi sentralis mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk desentralisasi dan demokrasi ekonomi kian besar.

6. Struktur Ekonomi Indonesia Masa Reformasi sampai SBY (1998-2013)

Pada masa reformasi pemerintahan Indonesia dibawah kendali persiden BJ. Habibie, dan pada masa pemerintah B.J. Habibie Indonesia berhasil mengatasi permasalah ekonomi yang disebabkan karena krisis ekonomi dunia yang berimbas pula pada perekonomian Indonesia.

Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh presiden Abdurahman Wahid yang tidak lama diturunkan dari kursi jabatannya yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri, ia merupakan presiden pertama wanita Indonesia.

tetap tangguh, gemilangnya perekonomian Indonesia ini menyebabkan investor asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

6.1 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral

Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, industri, atau jasa. Hal ini tergantung pada sektor apa yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto pada tahun 1991 struktur perekonomian Indonesia bercorak industri dan pada tahun ini steruktur ekonomia industri Indonesia sudah mulai stabil. Hal ini diperkuat dengan kebijakan pemerintahan B.J Habibie yang memprioritaskan pengembangan industri berkeunggulan kompetitif dalam rangka memulihkan perekonomian yang pada tahun 1997 terkena krisis. Perubahan struktur ekonomi Indonesia dapat dilihat pada graik dibawah ini.

19980 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012* 2013**

5 10 15 20 25 30

Peran Per Sektor Terhadap PDB

Th. 1998-2013 (%)

Pertanian Industri Jasa

Grafik 6.1. Peran Per Sektor Terhadap PDB Th. 1998-2013 (%)

tercatat sekitar 28%, jadi sudah lebih besar dari pada pertanian, dan ini jelas mencerminkan bahwa ekonomi nasional telah mengalami suatu perubahan secara struktural dalam 3 dekade belakangan ini. Sedangkan pada tahun 2008 hingga 2010 PDB Indonesia mengalami penurunan dari sektor pertanian peternakan kehutanan perikanan hanya 4,8%, 4,1%, dan 2,9%. Sedangakan tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan 3,0% dan 3,97%.

Pada sektor pertambangan dan penggalian tahun 2008 hanya 0,5% dan meningkat kembali pada tahun 2009 yakni 4,4%. Kemudian pada triwulan II 2010 menunjukkan bahwa struktur PDB Indonesia masih didomonasi oleh sektor industri manufaktur, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana masing-masing memberikan kontribusi sebesar 24,9%, 15,9% dan 13,7 dan 2011 dengan nilai 3,5% dan 1,4 %. Sementara tahun 2012 meningkat kembali yakni 1,49%.krisis.

Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam penerapan tenaga kerja diperbandingkan, maka struktur ekonomi Indonesia ternyata masih dualisme.

Boeke seoang ekonom Belanda mengatakan bahwa perekonomian Indonesia masih berstruktur dualistis. Sebab dari segi penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan rakyat (53,69%) masih diserap oleh sektro pertanian, sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap 10,51% tenaga kerja.

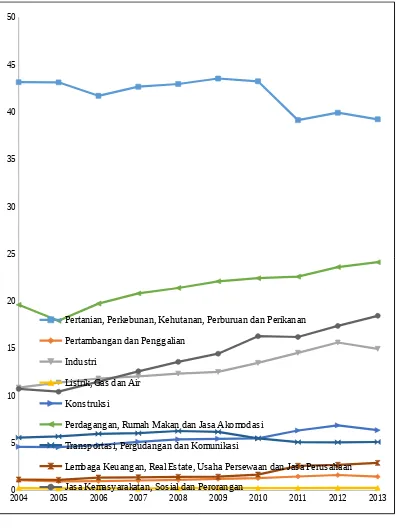

20040 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

Industri

Listrik, Gas dan Air Konstruksi

Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Grafik 6.2. Data Penyerapan Tenaga Kerja 6.2 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan

Hal ini dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita III hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan, hal ini disebabkan pembangunan industri-industri pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.

Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit, hal ini bukan semata-mata karena perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-kota khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi penumpukan penduduk disini. Disamping itu juga kehidupan masyarakat sehari-hari semakin modern yang tercermin dari perilaku konsumtif masyarakat dan juga penerapan teknologi modern untuk proses produksi oleh perusahaan-perusahaan.

6.3 Struktur Ekonomi dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan

Struktur ekonomi dapat pula melihatnya dengan tinjauan penyelenggraan kenegaraan. Ditinjau dari sini maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter dan borjuis. Etatis ialah struktur ekonomi dimana pemerintah yang berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Egaliter ialah struktur perekonomian dimana rakyatlah yang berperan lebih banyak dalam suatu perekonomian. Borjuis ialah dimana kalangan pemodal dan usahawan yang berperan lebih banyak dalam suatu perekonomian. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeranm utama dalam perekonomian yang berangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan.

Struktur ekonomi ini arahnya untuk sementara adalah ke perekonomian yang berstruktur borjuis, dan belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan kuatlah yang dapat dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut. Maka akibatnya terjadi ekonomi konglomerasi dimana hanya beberapa orang pemodal kuat yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi di Indonesia, yang dampaknya kita rasakan sekarang yaitu ambruknya perekonomian Indonesia karena tidak terkendalinya investasi-investasi yang dananya berupa pinjaman dari luar negeri.

Pada era reformasi ini struktur ekonomi Indonesia diarahkana pada struktur ekonomi egaliter dimana seluruh penggerak roda perekonomian dilibatkan dalam membangun perekonomian Indonesia. Misalnya dengan memperkuat peran usaha-usaha koperasi, pengusaha-usaha mikro, kecil dan menengah karena mereka dianggap pelaku-pelaku ekonomi yang tahan menghadapai krisis ekonomi, dan dianggap sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang mampu menjadi penyangga perekonomian Indonesia.

Struktur Ekonomi dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan

Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambila keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat (sentralisasi) dan desentralisasi.

Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemrintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan dibawah, beserta masyarakat dan mereka yang tidak memiliki akses ke pemrintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai pendengar.

stengah abad dan menuju era globalisasi namun budaya ini masih sulit untuk ditngalkan, dan bahkan cenderung dipertahankan.

Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah Pusat menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup mampu untuk diserahi tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasi adalah karena sebagai negara sedang berkembang yang barau mulai melakukan proses pembangunan. Sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikannya etatis, dan sekaligus dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun demikian sejak awal pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJP II) struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis tersebut secara berangsur mulai berkurang kadarnya.

Keinginan untuk melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi makin besar. Perubahan rezim pemerintahan dari orde baru ke rezim pemerintahan era reformasi telah membawa angin segar bagi pemerintahan di daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini seiring dengan mulai diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan struktur perekonomian yang etatis menjadi egaliter, yang tadinya sentralistis menjadi desentralistis.

Struktur ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang tradisional. Kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial, dari struktur yang etatis ke borjuis, dari struktur yang kedesaan atau tradisional ke kekotaan atau modern. Sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentalistis.

Dampak positif dan negatif perubahan struktur ekonomi

1. Peningkatan produksi pertanian yang dirangsang oleh perubahan sistem pertanian ke sistem pertanian modern.

3. Percepatan arus uang dan barang yang merangsang percepatan pendapatan perkapita masyarakat pada gilirannya memperbaiki kesejahteraan

masyarakat.

Dampak negatif

1. Hilangnya lahan pertanian mengakibatkan para petani dan buruh penggarap kehilangan mata pencahariaannya.

2. Munculnya pengangguran struktural yang mungkin tidak tertampung oeleh sektro industri dan jasa

3. Tingginya laju urbanisasi yang menjadikan beban kota semakin berat serta menimbulkan masalah sosial lainnya.

7. Kesimpulan

Struktur Perekonomian Indonesia masih belum adaptif dalam menghadapi perekonomian dunia yang tak stabil dan tak bisa diprediksi.Dalam makalah ini kami menyajikan perkembangan struktur ekonomi Indonesia yang terbagi menjadi tiga orde, yaitu masa orde lama tahun 1945-1966, orde baru 1966-1998, dan orde reformasi tahun 1998-2013.

Pada masa orde lama, struktur perekonomian Indonesia ditinjau dari makro sektoral memiliki corak pertanian, ditinjau dari keruangan memiliki struktur kedesaan atau tradisional, ditinjauan penyelenggaraan sejak awal perekonomian indonesia pada tahun 1945-1966, perekonomian Indonesia masih berstruktur etatis, dan ditinjaudari birokrasi perekonomian Indonesia berstruktur sentralis.

ditinjau dari birokrasi perekonomian Indonesia berstruktur etatis, yaitu pemerintah atau negara merupakan pelaku utama ekonomi.

Dan terakhir pada masa orde reformasi hingga pemerintahan pak SBY berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, industri, atau niaga. Ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan sejak Pelita III hingga era reformasi sekarang ini.Ditinjau dari penyelenggara kenegaraan struktur ekonomi menganut egaliter dimana seluruh penggerak roda perekonomian dilibatkan dalam membangun perekonomian Indonesia.Terakhir, ditinjauadari birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis.

8. Saran

Struktur ekonomi Indonesia dari masa orde lama hingga kini secara garis besar mengalami peralihan dimana dampaknya terkadang positif dan negatif. Dan Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang sebenarnya apabila dalam pengelolaannya dapat dioptimalkan, kita dapat unggul baik di sektor pertanian maupun industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Conway.Edmund.2009.Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda

Ketahui.Jakarta:Esensi Erlangga Group

Hasani, A. (2010). Analisis struktur perekonomian berdasarkan pendekatan shift

share di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2003 – 2008. Skripsi. Jurusan

Ilmu Ekonomi, Universitas Dipenogoro, Semarang. Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1966-1971 Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1980-1984 Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1985-1989

Putra, S G A. (2012). Analisis peran dan dampak investasi sektor industri

pengolahan terhadap perekonomian Indonesia. Skripsi. Fakultas ekonomi

dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sadono sukirno. 2011. Makro ekonomi teori pengantar. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada

Soesastro.Hadi,dkk.2005.Pemikiran Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir.Yogyakarta:Kanisius

Sukirno, S. (2011). Makro ekonomi teori pengantar. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada

Tambunan.Tulus T.H. 2012. Perekonomian Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia Universitas Sumatra Utara. 2010. Peran pertanian di Indonesia. Tidak diterbitkan

Online :

Badan Pusat Statistik. 2011. Statistik Jawa Barat 2011. BPS, Jawa Barat. Tersedia : http://www.bps.go.id [Online] diakses pada 23 September 2014 http://www.bi.go.id

Nurdiyanto.Eka.2013.Struktur Ketenagakerjaan Indonesia. Tersedia : http://ekanurdiyanto.blogspot.com[Online] diakses pada 1 oktober 2014

Onnaed.2013.Struktur Ekonomi Indonesia. Tersedia :

http://onnaed.wordpress.com/2013/12/12/strukur-ekonomi-indonesia-dilihat-dari-penyelenggaraan-negara. [Online] diakses 26 September 2014

Jurnal :

Arkom Hasani. 2010.Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share Di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003 – 2008. Tidak diterbitkan

Kariyasa.Ketut.2009.Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja serta Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. Tersedia : eprints.undip.ac.id/26853/1/Jurnal_C2B_605_114.pdf. [Online] diakeses 19 September 2014

Prawira.Yudha dan Wahyu H.2013.Transformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Siak Tahun 2001-2010. Volume 21,Nomor 1 Maret 2013. Tersedia :

http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/1767. [Online] diakses 19 September 2014

Suhartono.2009.Struktur Ekonomi Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.Tersedia : lppm.ut.ac.id/.../02%20JOM %207(2)%202011%2086.. [Online] diakses 19 September 2014

GLOSARIUM

Adaptif Mudah menyesuaikan diri dengan keadaan

Agraris Mencakup bidang pertanian

Agregat Keseluruhan

Akumulasi Kapital

Semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menghasilkan output.

Association of Southeast Asia Nations

(ASEAN)

Sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara

Asumsi Dugaan yang diterima sebagai dasar; Landasan berpikirkarena dianggap benar.

Barang Inferior Barang yang jumlah permintaannya akan turun seiringdengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Basis Ekonomi Motor yang menggerakkan dan mengatur semua aktivitas estate di suatu wilayah. real

Birokrasi

Sebuah struktur organisasi yang memiliki ciri-ciri harus mengikuti tata prosedur pembagian tanggunga jawab, adanya jenjang (hierarki), serta adanya hubungan yang sifatnya impersonal .

Borjuis Dimana kalangan pemodal dan usahawan yang berperan lebihbanyak dalam suatu perekonomian.

Capital Modal

Desentralistis

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Indonesia.

Dinamika Pasar Perubahan yang terjadi dalam pasar (eksternal perusahaan)yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan berdampak pada kinerja perusahaan.

Distribusi Pendapatan

suatu proses pembagian (sebagaian hasil penjualan produk) kepada faktor-faktor produksi yang ikut menentukan pendapatan.

Diversifikasi Ekonomi

sehingga kekurangan yang terjadi bisa tertutupi. Diversifikasi

Produk

upaya yang dilakukan pengusaha/produsen/perusahaan untuk mengusahakan atau memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya.

Efisiensi

Suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Egaliter Struktur perekonomian dimana rakyatlah yang berperan lebihbanyak dalam suatu perekonomian.

Ekonomi

Ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya. (Adam Smith)

Ekspor

Penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir.

Elastisitas Pendapatan

Perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan.

Etatis Struktur ekonomi dimana pemerintah yang berperan sebagaipelaku utama dalam perekonomian.

Hukum Sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaiankekuasaan kelembagaan. Implikasi Keterlibatan atau keadaan terlibat

Impor Proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain.

increasing returns to scale

Relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas

Industri Barang

Modal Seperti mesin

Industri Hilir

Industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya: industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri meubeler.

Industri Hulu Industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barangsetengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku unt

Industri Tekstil Industri yang mencakup pakaian

Industrialisasi

Suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Input Masukan

sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi (Gorda, 2004:141)

Investasi

Mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan financial.

Jasa

Aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Kebijakan Ekonomi

Mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran

pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian.

Kebijakan Protektif

Kebijakan yang dimuat untuk melindungi msyarakat dan negara.

Kebijakan

Substitusi Impor Kebijakan untuk mengganti barang impor.

Kesejahteraan

Menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat

dan damai.

Koefisien Faktor pengali dalam sebuah ekspresi (atau dari sebuah deret aritmetika).

Konsumsi Suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau

menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa jasa. Manufactur

Migrasi Negara Berkembang Negara Maju Negara Miskin Nilai Tambah Bruto (NTB) Orde

Outpot

Pasar Tenaga Kerja

Perkapita Pendapatan Perkapita Perdagangan Luar Negeri Perekonomian Modern Perekonomian Tradisional Permintaan Agregat Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Perubahan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) Produk Industri Produk Jasa Produk Marjinal Produksi

Produktifitas Profit

Relasi Sektor

Sektor Agraris Sektor Ekonomi Sektor Formal Sektor Industri Sektor Informal Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier Sentralistis Sistem Produksi Assembling Skala Ekonomis Struktur

Transformasi Struktural Upah Upah Rill Urbansasi Zaman

LAMPIRAN

Keterangan 1

PRODUK DOMESTIK BRUTO Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Tanaman Bahan Makanan

Tanaman Perkebunan

Peternakan dan Hasil Hasilnya

8

6 Kehutanan

4

7 Perikanan

5

Pertambangan dan Penggalian

6

Minyak dan Gas Bumi

0 Tanpa Migas

4

1 Penggalian

1 3 Migas

1

Industri Tanpa

Migas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dan Air Minum

3

Perdagangan, Hotel dan 8 Hotel

3

9 Restoran

1

Pengangkutan dan Komunikasi

3

1 Pengangkutan

2

2 Komunikasi

3 Persewaan dan Jasa Perusahaan

3

Lembaga Keuangan Bukan Bank

4

Jasa Penunjang Keuangan

7 Sewa Bangunan

1

8 Jasa Perusahaan

3 0

Pemerintahan Umum

1 Swasta

1

3

03 Items

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

530 Gross Domestic Product 1

627

Agriculture, livestock, forestry and fishery 2

369

31 Farm food crops 3

649

55 Non-food crops 4

739

26 Livestock and products 5

390

4 Forestry 6

804

74 Fishery 7

484

21 Mining and quarrying 8

335

Crude petroleum and

natiral gas 9

116

73 Non-oil and gas mining 1

7 Quarrying

874

246 Manufacturing industry 1

85 Oil and gas Manufacturing 1

62 Non-oil and gas industry 1

Electricity, Gas, and water supply

15 Constraction

1

Trade, Hotel and Restourant 3 Hotel

1

91 Restourant

1

Transport and Comunication

09 Transport

2

0 Comunication

2

Financial, Ownership, and Business Services

2 45 Bank

2

Non-bank financial Institutions

2 5

174 186 184 188 191 196 197 196 199 203 212 219 Service allied to financial 2

55 Building rental

2

7 Business service

2

09 Services

2

84 General Government 3 25 Private

3 1

Source: Statistics Indonesia

LAPANGAN USAHA

2.0

7 Pertambangan dan

bukan migas

19.9

1 Industri pengolahan

169. dan tembakau

41.8 dan alas kaki

18.2 barang dari kayu lainnya barang dari karet

17.4 galian bukan logam

5.69 dan baja

4.26

Listrik, gas dan air bersih 6 Listrik

4.43

8 Air bersih 804 977

1.05

9 Konstruksi

40.6

Perdagangan, hotel & restoran

97.6 dan eceran

76.2

Pengangkutan dan komunikasi

3

7 Angkutan jalan raya

11.1

8 Angkutan laut

3.51

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan

832 1.09 5

0 Angkutan udara

2.60

Jasa Penunjang Angkutan

Keuangan, real estat & jasa perusahaan bukan bank

4.32

keuangan 335 442 531 673 699 776 933 960 1.01

9 Jasa-jasa

63.7

0 Pemerintahan Umum

31.8

Administrasi pemerintahan dan pertahanan

Jasa pemerintah lainnya

3 Swasta

31.8

Sosial dan kemasyarakatan

5 Hiburan dan rekreasi

2.03

Perorangan dan rumah tangga

3* INDUSTRIAL ORIGIN

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Agriculture, livestock, Forestry

and Fishery

products 4

13.80

91 Mining and quarrying 7 91.52

mining 9

29.29

Manufacturing industry

9 Petroleum Refinery

1

Non Oil-gas manufacturing products and footwear

1

Fertilizers, chemical and rubber products

2 metalic quarrying products

2 1

8.136 8.151 8.006 8.505 8.551 8.885 8.872 8.806 9.182 Iron and steel basic

metal

Transport equipment, machinery and apparatus

2 3

2.673 2.935 2.854 2.964 2.818 2.691 2.858 3.058 3.284 Other manufacturing

products

Electricity, gas and water supply

2 5

9.885 9.227 9.822 9.888 10.40 3

9 Electricity

2 6

3.921 3.980 4.150 4.352 4.425 4.624 4.352 3.943 4.461 City gas 2

7

1.453 1.474 1.489 1.506 1.518 1.560 1.606 1.630 1.642 Water supply 2

8

96 Construction

2

Trade, hotel, and restaurant

Wholesale and retail trades