2.1 Klasifikasi dan Jenis Lebah Madu

Lebah madu sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Keadaan ini dapat diketahui dengan adanya berbagai nama lebah dalam bahasa daerah, misalnya nyiruan (Sunda), tawon (Jawa), labah (Minang), loba (Tapanuli), dan sebagainya (Pusat Pelebahan Apiari Pramuka, 2003).

Secara umum, klasifikasi lebah madu dapat dijelaskan sebagai berikut : Kerajaan : Animalia Filum : Arthropoda Kelas : Insecta Ordo : Hymenoptera Famili : Apidae Genus : Apis

Spesies : Apis andreniformis, Apis cerana, Apis dorsata, Apis florae, Apis koschevnikovi, Apis laboriosa, Apis mellifera

Menurut Halim dan Suharno (2001) lebah madu terdiri dari 5 jenis, yaitu Apis florae, Apis trigona, Apis cerana javanica/ indica, Apis mellifera, dan Apis dorsata. Namun tidak semua lebah madu dapat dibudidayakan (Pusat Perlebahan Apiari Pramuka, 2003).

2.1.1 Lebah madu yang telah dibudidayakan a. Apis koschevnikovi

Jenis ini banyak tersebar di Pulau Kalimantan dan Sumatera Barat. Ciri-ciri yang paling menonjol bila dibandingkan dengan A. cerana adalah warna merah disebagian besar tubuhnya yang berukuran sedikit lebih besar. Menurut beberapa peternak lebah di Kalimantan Selatan lebah madu jenis ini lebih produktif dari pada jenis A. cerana.

b. Apis mellifera

negara, termasuk Indonesia. Lebah ini banyak terdapat di Eropa seperti Perancis, Yunani, Spanyol, dan Yugoslavia. Di Negara-negara tersebut, lebah yang utama dibudidayakan adalah A. mellifera (lebah coklat Eropa), A. mellifera ligustica (lebah kuning Italia), dan A. mellifera carnica (lebah kelabu Carniola). Jenis ini berukuran sedikit lebih besar dari A. cerana dan memiliki gelang berwarna di belakang abdomen. Jenis ini dibudidayakan karena produksi madunya yang tinggi.

c. Apis cerana

Jenis ini merupakan lebah madu asli Asia yang menyebar mulai dari Afganistan, Cina, sampai Jepang termasuk Indonesia. Jenis ini banyak dibudidayakan karena memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap iklim setempat. Produktivitas madu A. cerana di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu antara 1-5 kg per koloni per tahun. Bentuk tubuhnya hampir menyerupai A. dorsata hanya saja lebih kecil dan lebih jinak.

2.1.2 Lebah madu yang belum dapat dibudidayakan a. Apis dorsata

Jenis ini hanya berkembang di kawasan sub tropis dan tropis Asia, seperti Indonesia, Philipina, dan pulau-pulau lainnya. Sejak dulu madu lebah jenis ini telah diperdagangkan sebagai madu hutan yang terkenal di kawasan Asia. Madu alam yang banyak dihasilkan dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara timur berasal dari jenis A. doersata.

Sarang A. dorsata tergantung di cabang pohon, tebing batuan, atau pada celah bangunan. Ukuran sarang bervariasi dengan ukuran terpanjang dan tertinggi dapat mencapai dua meter. Oleh karena keagresifan dan keganasannya, sampai sekarang A. dorsata belum dapat dibudidayakan (Pusat Pelebahan Apiari Pramuka, 2003). Produksi madunya bervariasi tergantung musim dan komposisi populasi dalam koloni.

b. Apis andreniformis

sarangnya secara tunggal atau selembar dan menggantungnya di tempat-tempat terbuka pada cabang pohon atau bukit batu yang terjal. Lebah madu ini dapat ditemukan di daerah pemukiman dan hutan-hutan pada ketinggian tempat 500 mdpl. Sampai sekarang jenis ini belum berhasil dibudidayakan dan informasi mengenai jenis ini sangat terbatas.

c. Apis florea

Ukuran tubuh jenis ini paling kecil diantara jenis lebah madu lainnya. Jenis ini tersebar mulai dari Oman dan Iran di Asia Barat terus ke dataran India hingga Indonesia, tetapi tidak terdapat di utara Pegunungan Himalaya.

Satu koloni A. florea biasanya membangun sarang tunggal satu sisiran dengan lebar ± 35 cm, tinggi ± 27 cm, dan tebal ± 1,8 cm. Sisiran sarang tersebut menggantung pada sehelai daun atau melingkari dahan pohon. Terkadang sarang dibangun juga dalam rongga liang atau gua, ataupun rongga pohon. Jenis ini termasuk lebah liar dan tidak dibudidayakan karena produksi madu yang rendah, yaitu sekitar 1-3 kg per koloni per tahun.

d. Apis laboriosa

Jenis ini hanya terdapat di Pegunungan Himalaya, pada ketinggian tempat lebih dari 1.200 mdpl. Informasi mengenai jenis ini masih sangat terbatas.

2.2 Kelompok Sosial Lebah

Lebah madu mempunyai satu karakteristik yang sangat unik, yaitu merupakan kelompok sosial yang sangat terorganisasi dengan baik yang disebut dengan koloni lebah. Koloni tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui pembagian tenaga kerja dan untuk memperpanjang umur dari lebah betina. Sebuah koloni berperan sebagai individu yang mengumpulkan dan memakan bahan makanan, melindungi diri sendiri, dan berkembang biak. Koloni lebah madu yang sangat terorganisasi dengan baik tidak akan pernah mati walaupun komponen individu lebah madu yang menyusunnya telah mati dan digantikan dengan individu yang baru (Gojmerac, 1983).

Koloni lebah memiliki sifat polimorfisme, yaitu setiap anggota koloni memiliki keunikan anatomis, fisiologis, dan fungsi biologi yang berbeda satu golongan dengan golongan lainnya (Pusat Pelebahan Apiari Pramuka, 2003).

Dalam satu koloni lebah madu, terdapat hanya satu ekor ratu (queen), beberapa puluh sampai ratusan lebah jantan (drones), belasan ribu sampai puluhan ribu lebah pekerja (worker-bees), ditambah anggota lainnya seperti telur, larva, dan pupa. Jumlah anggota masing-masing strata, kecuali ratu lebah madu yang hanya satu ekor, tergantung dari spesies lebah, dan kondisi lingkungan, terutama ketersediaan pakan lebah dan temperatur lingkungan.

1. Ratu (queen)

Ratu lebah berperan sebagai penghasil telur. Lebah ratu kehilangan kemampuannya dalam beberapa hal penting seperti pengasuh keturunan (telur, larva, pupa), menghasilkan malam (lilin lebah, wax), membuat sarang dan mencari makan, berukuran dua kali panjang lebah pekerja dan bobotnya mencapai 2,8 kali bobot lebah pekerja. Ovarium lebah tersebut berkembang dengan sempurna sehingga mampu menghasilkan telur sebanyak 1.000-2.000 butir telur per hari (tertunas dan tidak tertunas). Lebah ratu mampu bertelur hingga umur 3-5 tahun dengan masa produktif 2 tahun. Untuk mempertahankan diri, lebah ini memiliki sengat yang digunakan untuk menyengat ratu lawannya.

2. Lebah jantan (drones)

Lebah jantan berukuran lebih besar dan stouter dari lebah ratu atau lebah pekerja. Lebah ini hanya berperan sebagai pejantan dalam proses reproduksi sehingga tidak memiliki keranjang pollen, sengat, dan wax. Setelah mengawini lebah ratu maka alat vital lebah jantan akan terlepas dari tubuhnya sehingga lebah jantan akan mengalami pendarahan dan mati (Gojmerac, 1983).

3. Lebah pekerja (workers)

Lebah pekerja merupakan lebah yang berukuran paling kecil di dalam suatu koloni. Lebah pekerja ini merupakan lebah betina yang memiliki ovarium relatif kecil sehingga tidak mampu menghasilkan telur dalam kondisi normal (Gojmerac, 1983). Lebah pekerja memiliki organ tubuh yang memungkinkannya untuk

melakukan berbagai tugas dalam koloni, seperti membuat sarang, membersihkan sarang, mengisi madu, memberi makan larva, mengangkut pollen, maupun menjaga sarang (Pusat Pelebahan Apiari Pramuka, 2003).

2.3 Lokasi Peternakan Lebah madu

Menurut Pusat Perlebahan Apiari Pramuka (2003), pemilihan lokasi peternakan lebah madu merupakan faktor penting karena berpengaruh terhadap produktifitas dan perkembangbiakan lebah madu. Lokasi peternakan yang dipilih sebaiknya memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Kaya akan tanaman pakan lebah yang mengandung nektar dan pollen dengan jarak terjauh 1-2 km.

2. Terdapat sumber air bersih. 3. Tidak ada angin kencang.

4. Terhindar dari polusi udara dan suara serta jauh dari keramaian. 5. Ketinggian tempat 200-1.000 mdpl dengan suhu 20-30oC. 6. Lokasi mudah dijangkau dengan kendaraan.

2.4 Proses Produksi Madu

Proses produksi madu meliputi persiapan peralatan dan perlengkapan, pengadaan lebah, perawatan lebah, pembuatan madu, dan pemanenan madu (Pusat Pelebahan Apiari Pramuka, 2003).

a. Persiapan peralatan dan perlengkapan

Dalam proses produksi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan meliputi peralatan utama, peralatan pelengkap, dan perlengkapan petugas (Pusat Perlebahan Apiari Pramuka, 2003).

Peralatan utama dalam beternak lebah madu adalah stup. Dengan adanya stup maka setiap koloni dapat diperiksa setiap saat dengan cara mengangkat sisiran-sisiran sarang satu persatu dan pemanenan madu dapat dilakukan dengan selektif tanpa merusak sisiran sarang. Stup terbuat dari bahan kayu dengan ketebalan 2 cm, panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 26 cm, sedangkan frame mempunyai panjang 48 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 23 cm. Bahan kayu yang digunakan sebaiknya tidak berbau, tahan lama dan mudah didapat.

Peralatan pelengkap digunakan untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemeliharaan lebah madu.

1. Pondasi sarang, digunakan untuk mempercepat pembangunan sarang. 2. Penyekat ratu, berfungsi untuk menahan gerak atau menghalangi ratu supaya tidak naik ke kotak di atasnya.

3. Kurungan ratu, digunakan untuk mengamankan ratu atau untuk mengenalkan ratu pada koloni yang membutuhkan ratu baru.

4. Mangkokan ratu, digunakan untuk menempatkan calon-calon ratu baru. 5. Bingkai stimulasi, digunakan untuk wadah atau tempat pakan tambahan.

Dalam kegiatan perlebahan petugas lapangan wajib menggunakan perlengkapan petugas. Perlengkapan petugas tersebut berguna untuk melindungi petugas dari serangan lebah. Perlengkapan petugas meliputi :

1. Pengasap, digunakan untuk menjinakkan lebah.

2. Penutup muka, digunakan untuk melindungi muka dari sengatan lebah. 3. Pengungkit, digunakan untuk membantu mengangkat sisiran yang melekat kuat pada stup.

4. Sarung tangan untuk melindungi tangan dari sengatan lebah. 5. Sikat lebah untuk menghalau lebah dari sisiran sarang.

b. Pengadaan lebah

Lebah madu yang banyak dibudidayakan adalah jenis lebah unggul Apis mellifera. Lebah ini tidak hidup liar kecuali di Papua, sehingga untuk mendapatkan bibit lebah ini dapat diperoleh di peternak lebah atau Apiari. Bibit yang baik dicirikan dengan keadaan yang sehat dan dalam satu koloni terdapat banyak lebah, calon anakan, dan ratu produktif (Pusat Pelebahan Apiari Pramuka, 2003).

c. Perawatan perlebahan

Seminggu sekali lebah perlu diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan tenang, teliti dan cekatan. Petugas pemeriksa harus memakai perlengkapan secara lengkap. Selain itu kandang juga harus dibersihkan dari kotoran untuk

menghindari penyebaran dan penularan hama penyakit. Pemeriksaan juga dilakukan untuk melihat persediaan pakan dan telur. Pemeriksaan yang intensif dilakukan terutama pada saat panceklik. Kegiatan pemeriksaan antara lain pembenahan dan penggantian bingkai sarang dengan dilengkapi sarang pondasi (Sarwono, 2001).

Pemeriksaan juga harus memperhatikan ketersediaan pakan lebah. Sumber pakan bagi lebah madu sebagian dihasilkan oleh tanaman, yaitu berupa pollen (tepung sari) dan nektar (cairan manis di bunga) atau eksreakfroral, yaitu cairan manis pada bagian tanaman selain bunga (Perum Perhutani, 1992).

Tanaman pakan lebah yang ideal adalah yang memenuhi persyaratan: a. Menghasilkan pollen dan nektar yang disukai oleh lebah.

b. Pollen hendaknya bernilai gizi tinggi.

c. Nektar tersedia dalam jumlah yang cukup dan bisa diambil oleh lebah. d. Tanaman dapat menyediakan pakan dan nektar secara terus menerus.

Pakan berupa nektar berguna bagi lebah sebagai sumber karbohidrat (untuk energi), sumber air, sumber vitamin dan mineral. Oleh lebah nektar disimpan cairan kental yang dinamakan madu. Pollen berguna bagi lebah sebagai sumber protein (untuk kesehatan tubuh dan pertumbuhan anakan), sumber vitamin dan mineral. Jenis tanaman yang merupakan sumber pakan lebah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Beberapa jenis tumbuhan sebagai sumber pakan lebah Nama Tanaman Kandungan N (Nektar) P (Pollen) Keterangan Tanaman kehutanan

Kaliandra (Calliandra callothyrsus) N Sangat baik

Aren (Arenga pinnata) N, P Sangat baik

Petai cina/Lamtoro (Leucaena glauca) P Baik

Kayu putih (Melaleuca leucadendron) N,P Baik

Acacia mangium N,P Cukup baik

Eukaliptus (Eucalyptus spp) N,P Cukup baik

Lamtoro gung (Leucaena leucocephala) P Cukup baik

Sonobrit (Dalbergia sisso) N Cukup baik

Sengon (Paraserianthes falcataria) N, P Cukup baik

Acacia auriculiformis P Cukup baik

Tanaman buah-buahan

Klengkeng (Euphorbia longan) N, P Sangat baik

Rambutan (Nephelium lappaceum) N, P Baik

Mangga (Mangifera indica) N, P Cukup baik

Durian (Durio zibethinus) N, P Cukup baik

Jambu air (Eugenia spp) N, P Cukup baik

Apokat N, P Cukup baik

Jeruk (Citrus spp) N, P Cukup baik

Tanaman perkebunan/industri

Kapuk randu (Ceiba petandra) N,P Sangat baik

Kelapa (Coccos nucifera) P Sangat baik

Karet (Hevea brasiliensis) N Sangat baik

Jambu mete (Anacardium occidentale) N,P Cukup baik Sumber : www.dephut.go.id/informasi/humas/lebah.htm, 2007.

Pemeriksaan juga dilakukan pada saat panceklik, yaitu pada saat tanaman pakan lebah tidak berbunga atau tidak tersedia di lapangan dalam jumlah yang cukup sehingga koloni lebah kurang pakan. Untuk mengatasi masalah panceklik, langkah yang terbaik yang harus dilakukan yaitu dengan memindahkan atau mengangon koloni-koloni lebah ke lokasi yang baru yang mempunyai ketersediaan pollen yang cukup banyak. Untuk mengatasi kekurangan nektar, dapat diberikan stimulan berupa larutan gula (1 bagian gula + 1 bagian air). Pemberian stimulan gula diharapkan dapat merangsang peletakan telur dan memacu aktivitas lebah pekerja lapangan dalam mengumpulkan pollen.

Menurut Sihombing (1997), hama dan penyakit biasanya menyerang lebah pada masa panceklik, namun lebah Apis cerana lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibandingkan lebah Apis mellifera.

Beberapa hama yang menyerang lebah baik Apis cerana maupun Apis mellifera antara lain adalah ngengat lilin (Galleria mellonella), semut, kutu Verroa Jacobsoni, cecak dan tokek serta tikus sedangkan predator lebah antara lain tabuhan, katak, burung pemakan lebah dan laba-laba (Warisno, 1996).

Penyakit yang umumnya menyerang lebah ada tiga macam yaitu, Foul Brood, Stone Brood dan Aricane. Penyakit Foul Brood terbagi menjadi dua yaitu, American Foul Brood yang disebabkan oleh Bacillus larva dan European Foul Brood yang disebabkan oleh Streptococus plutan. Cara pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan penyemprotan serbuk sulfatiazol pada sisiran setiap 10 hari sekali sampai penyakit ini hilang. Penyakit Stone Brood disebabkan oleh jamur Asfergillus flavus dan Asfergillus fumigatus. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan menjauhkan peti lebah dari suhu dingin dan lembab dan sirkulasi sekitar peti diatur sebaik mungkin. Acarine disebabkan oleh kutu, yakni jenis parasit yang dinamakan Acarapis woodi Rennie. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan membersihkan tempat-tempat di sekitar stup, menjauhkan lokasi stup dari tempat-tempat becek dan tempat pembuangan sampah (Warisno, 1996).

d. Proses pembuatan madu

Madu adalah cairan manis yang dihasilkan lebah dengan bahan baku nektar bunga. Pembuatan madu diawali dari lebah pekerja mengumpulkan nektar dengan cara menghisap melalui mulut dan asafagus, yang kemudian masuk ke dalam perut. Dalam perut lebah, nektar bercampur dengan saliva yang mengandung enzim invertise, amylase dan glucose oxidase. Sesampainya di sarang nektar ditransfer ke lebah lain yang bertugas khusus sebagai penerima kemudian disimpan dalam sel sarang. Perubahan nektar menjadi madu melalui proses kimia dan fisik. Secara kimiawi ditandai dengan proses perubahan gula nektar (senyawa kompleks) menjadi gula sederhana yaitu fruktosa, glukosa, oleh enzim invertase dan amylase ketika enzim tetap bekerja. Secara fisik perubahan nektar manjadi madu melalui proses penguapan yang menyebabkan turunnya kadar air nektar

secara signifikan selama proses transfer antara lebah pekerja dan penyimpan dalam sarang. Madu yang sudah matang ditandai dengan sel sarang yang tutup lapisan lilin dan kadar air rata-ratanya 21% (Sumaprasto dan Suprapto, 1980 dalam Kurniastuti, 2004).

e. Pemanenan madu

Pemanenan madu dilakukan bila sisiran sarang yang berisi madu telah tertutup oleh lilin lebah. Sebagai patokan saat panen madu yaitu paling sedikit sepertiga dari sel-sel sarang madu telah tertutup lilin dengan tujuan agar kadar air madu tidak terlalu tinggi atau < 20 %.

Pemanenan madu tidak begitu sulit bahkan teramat mudah dan pelaksanaannya pun sangat sederhana, yaitu :

1. Membuka tutup stup lebah dan hembuskan asap ke dalam stup melalui penutup dalam (kasa).

2. Buka tutup dalam (kasa) dan angkat sisiran.

3. Hentakan sisiran sarang kea rah dalam stup sehingga lebah lepas dari sisiran dan jatuh ke dasar stup. Lebah yang masih menepel pada sisiran dibersihkan dengan sikat lebah.

4. Kupas lilin penutup madu dengan pisau. Lilin tersebut lalu ditempatkan pada wadah penampung.

5. Sisiran yang telah dikupas lilinnya, dimasukkan ke dalam ekstraktor untuk mengeluarkan madunya. Ekstraktor kemudian diputar agar madu keluar dari sarang lebah.

6. Setelah madu keluar semua, sisiran dikembalikan ke dalam stup agar dapat diisi kembali oleh lebah.

7. Madu yang tertampung dalam ekstraktor disaring dan ditempatkan ke dalam drum penampung madu. Kemudian, madu dibawa ke gudang untuk dikemas ke dalam botol dengan beberapa macam ukuran.

2.5 Produk Lebah Madu

Kegiatan peternakan lebah madu mampu menghasilkan berbagai macam produk seperti madu, bee pollen, royal jelly, malam, propolis, dan apitoxin.

2.5.1 Madu

Madu adalah cairan kental yang dihasilkan oleh lebah madu dari berbagai sumber nektar yang masih mengandung enzim diatase aktif (Pusat Perlebahan Apiari Pramuka, 2003). Madu juga mengandung substan mineral seperti natrium, calcium, magnesium, cuprun, alumunium, mangan, besi, fosfor, dan berkalori ± 3.280 cal/kg (Halim dan Suharno, 2001). Jenis madu bermacam-macam tergantung jenis tanaman yang menjadi sumber nektar, yaitu Kapuk, Karet, Rambutan, Mangga, Kaliandra, Klengkeng, dan rumput. Setiap jenis madu tersebut mempunyai warna dan rasa yang berbeda-beda.

2.5.2 Bee Pollen

Bee pollen adalah butiran serbuk halus yang mengandung gula, protein, asam amino, vitamin B, dan vitamin C. Bee pollen banyak dibutuhkan oleh industri obat-obatan dan kosmetik (Halim dan Suharno, 2001). Bee pollen dapat dipanen dari lebah pekerja lapangan yang baru kembali ke sarang. Bee pollen yang berbentuk pellet dan menempel pada keranjang pollen (kaki belakang lebah pekerja) akan terlepas pada saat lebah pekerja masuk melalui lubang sempit yang merupakan perangkap pollen. Bee pollen yang terjatuh ditampung pada wadah penampung pollen yang ada dalam perangkap pollen (Pusat Pelebahan Apiari Pramuka, 2003).

2.5.3 Royal Jelly

Royal jelly adalah cairan kental asam-manis berwarna putih-susu, yang diolah secara alami dari nektar dan tepung sari bunga oleh lebah pekerja muda melalui kelenjar pharingen di kepalanya dan dikeluarkan melalui kelenjar rahang atas. Royal jelly tersebut merupakan makanan pokok ratu lebah (Halim dan Suharno, 2001). Royal jelly merupakan jenis makanan dengan kandungan nutrisi yang sangat kompleks, bahan katalis yang terlibat dalam menyimpan dan menjaga nutrisi untuk keseimbangan sistem dan meningkatkan metabolisme (Pusat Perlebahan Apiari Pramuka, 2003)

2.5.4 Malam (lilin lebah, wax)

Malam (lilin) yang tersusun dari senyawa hidrokarbon, alkohol monosiklik, asam amino, eter, kolesterol, zat mineral, dan zat warna banyak diperlukan industri kosmetik, batik, dan industri lilin penerang. Lilin malam dapat diambil dengan cara mengumpulkan sisiran sarang lebah yang sudah tidak difungsikan lagi, misalnya lilin penutup sel larva, lilin penutup sel madu, dan lilin penutup sel royal jelly (Halim dan Suharno, 2001).

2.5.5 Propolis

Propolis adalah bahan perekat atau dempul bersifat resin yang dikumpulkan lebah pekerja dari kuncup, kulit, atau bagian lain tumbuhan. Dalam sarang, propolis berguna untuk menutup celah-celah, mendempul retakan, mengurangi atau mengecilkan lubang (pintu masuk), atau menutup lubang dari luar (Pusat Perlebahan Apiari Pramuka, 2003).

2.5.6 Apitoxin (bee venom)

Apitoxin adalah sengat lebah berupa cairan bening, rasanya pahit-pedas, dan berbau spesifik yang keluar dari sengat lebah banyak diyakini memiliki daya terapiotik terhadap beberapa jenis penyakit. Cairan sengat dapat diambil dan dikumpulkan sebagai produk tersendiri dengan jalan memasang schock electronic di pintu stup (Halim dan Suharno, 2001).

2.6 Usaha Budidaya Lebah Madu

Rata-rata produksi madu Indonesia hanya sekitar 2.828 ton per tahun. Sebagian besar madu tersebut dihasilkan oleh perlebahan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB dan Riau. Namun nilai tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan madu untuk konsumsi dan industri di Indonesia yang mencapai 3.292,6 ton per tahun (Tabel 2). Padahal kebutuhan madu untuk bahan industri, seperti industri kosmetik, rokok, obat, makanan, minuman dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat (Kurniastuti, 2004).

Tabel 2 Produksi dan konsumsi madu Indonesia tahun 2002-2006 Tahun Produksi Madu (ton) Konsumsi (ton) Populasi (juta jiwa) Konsumsi per Kapita (gram/kapita) 2002 2003 2004 2005 2006 1.944,9 1.948,7 3.841,5 3.145,6 3.259,2 2.701,3 2.572,8 3.902,4 3.917,8 3.368,6 211,6 214,4 261,8 220,1 224,7 12,8 12,0 18,0 17,8 15,0 Sumber : Sensus penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik)

Statistik Kehutanan Indonesia tahun 2002 – 2006 (Departemen Kehutanan)

Dari rata-rata perbandingan terhadap volume ekspor Indonesia dengan volume impor ke Indonesia kurun waktu 2002 – 2006 (Tabel 3) terlihat bahwa volume ekspor madu Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan volume impor madu ke Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah produksi madu dalam negeri belum dapat memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Rata-rata ekspor madu kita ialah 830,26 ton/tahun sedangkan impor madu kita rata-rata ialah 982,36 ton/tahun.

Tabel 3 Jumlah Ekspor dan Impor Madu di Indonesia tahun 2002 – 2006

Tahun Ekspor (ton) Impor (ton)

2002 2003 2004 2005 2006 13,3 208,4 1.270,5 1.478,6 1.180,5 1.039,3 1.166,9 1.071,8 776,3 857,5 Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia tahun 2002 – 2006 (BPS)

Untuk dapat memenuhi kebutuhan madu dalam negeri, Indonesia selalu mengimpor madu dari beberapa negara penghasil madu seperti Amerika Serikat, Saudi Arabia, Vietnam, China dan Australia. Walaupun demikian, ternyata masih ada madu dari Indonesia yang di ekspor. Negara utama tujuan ekspor Indonesia adalah Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darrusalam. (Badan Pusat Statistik, 2007).

2.7 Biaya Produksi

ekonomis (economic resources) yang dikeluarkan karena memproduksi atau melakukan sesuatu yang membutuhkan biaya. Biaya ini mengandung 2 unsur, yaitu :

• Kuantitas sumber daya yang digunakan

• Harga tiap unit sumber daya yang digunakan itu

Garrison (1997) menyebutkan biaya sebagai pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa. Pengorbanan tersebut dapat diukur sebagai uang tunai yang dikeluarkan, harta yang dialihkan, jasa yang diberikan, dan sebagainya.

Produksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan proses menciptakan dan menambah kegunaan dari suatu barang atau jasa. Untuk melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan faktor-faktor produksi yang dalam ilmu ekonomi meliputi tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian (Assauri, 1999).

Menurut Mulyadi (1990) dalam Nugroho (2002) biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Misalnya adalah biaya bahan baku, upah langsung, dan overhead. Berdasarkan perilaku biaya terhadap perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibedakan ke dalam 2 jenis yaitu :

1. Biaya tetap (fixed cost)

Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya totalnya tetap dalam satuan unit waktu tetentu, tetapi akan berubah per satuan unitnya jika volume produksi persatuan waktu tersebut berubah. Biaya ini akan terus dikeluarkan, walaupun tidak berproduksi. Misalnya depresiasi (penyusutan), bung modal, pajak langsung, gaji karyawan tetap dan lain sebagainya.

2. Biaya variabel (variable cost)

Biaya variabel adalah biaya yang per satuan unit produksinya tetap, tetapi akan berubah jumlah totalnya jika volume produksi berubah. Biaya ini tidak diperlukan apabila tidak berproduksi. Misalnya upah borongan, bahan baku, pemeliharaan dan perbaikan, dan lain sebagainya.

2.8 Analisis Harga Pokok

Harga pokok adalah gambaran jumlah pengorbanan yang harus dijadikan pegangan oleh produsen pada waktu penukaran barang atau jasa. Tujuan dilakukannya analisis harga pokok adalah untuk mengetahui harga pokok dari hasil produksi yang akan dijual. Harga pokok ini ditetapkan berdasarkan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang dikehendaki.

Menurut Kartadinata dalam Purnama (2005), ada tiga metode yang digunakan dalam menghitung harga pokok, yaitu metode kalkulasi, metode angka pembanding, dan metode kalkulasi tambahan. Dalam metode kalkulasi, harga pokok dihitung dengan membagi semua biaya yang dikeluarkan dengan jumlah satuan yang dihasilkan. Pada metode angka pembanding harga pokok dihitung dengan cara menetapkan angka-angka pembanding antara jenis atau tipe yang berbeda-beda. Metode kalkulasi tambahan menghitung harga pokok dengan cara terlebih dahulu menentukan perkiraan atau taksiran biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk memproduksi dalam periode yang akan datang, yang terperinci ke dalam biaya bahan, upah langsung dan biaya fabrikasi tak langsung. Kemudian dihitung harga pokok dengan kalkulasi yang dilakukan, dan biasanya dilakukan sebanyak dua kali.

2.9 Analisis Break Even Point (BEP)

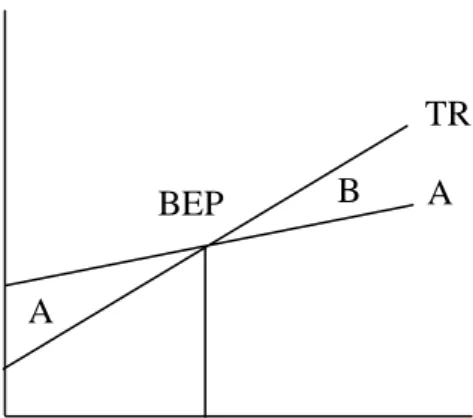

Break even point (BEP) atau titik impas adalah titik yang menunjukkan kombinasi tingkat volume penjualan dan harga jual perusahaan, yang tidak mendapatkan laba ataupun menderita kerugian. Titik impas menggambarkan jumlah hasil produksi sama dengan jumlah biaya produksi. Laba akan diperoleh jika produksi dan penjualannya melampaui titik impas. Apabila penjualan masih berada di bawah titik impas, berarti perusahaan menderita kerugian (Kuswadi, 2005).

Menurut Kuswadi (2005), ada beberapa manfaat memahami dan menghitung analisis break even point, yaitu :

1. Untuk mengetahui hubungan volume penjualan (produksi), harga jual, biaya produksi dan biaya-biaya lain serta mengetahui laba rugi perusahaan.

A TR B

BEP

A

2. Sebagai sarana merencanakan laba (profit planning).

3. Sebagai alat pengendalian (controlling) kegiatan operasi yang sedang berjalan.

4. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual.

5. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, misalnya menentukan usaha yang perlu dihentikan atau yang harus tetap dijalankan ketika perusahaan dalam keadaan tidak mampu menutup biaya-biaya tunai.

Salah satu cara untuk mengetahui break even point adalah dengan membuat gambar break even. Perusahaan dengan jumlah produksi berada sebelum titik impas akan mengalami kerugian, sedangkan bila jumlah produksinya berada setelah titik impas maka perusahaan akan memperoleh keuntungan (Hidayat, 2005).

TC TR : Total Penerimaan

TR TC : Total Biaya

BEP : Titik impas(TR=TC)

A : Daerah Rugi (TR<TC)

B : Daerah Untung (TR>TC)

Q : Jumlah produksi

Gambar 1 Break even point pada pasar persaingan sempurna

2.10 Analisis Profitabilitas

Waldiyono et al. (1989) dalam Hidayat (2005) menyatakan bahwa analisis profitabilitas pada dasarnya adalah penelahan untuk menentukan sampai dimana suatu proyek dapat dipertanggungjawabkan. Profitabilitas atau disebut juga rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, jumlah karyawan dan sebagainya. Profitabilitas umumnya dinyatakan dalam Return on Investment (ROI). ROI diperoleh dengan membagi laba bersih yang dihasilkan

perusahaan dengan seluruh aset atau modal yang dimilikinya. Selain itu, menurut Klemperer dalam Kurniastuti (2004), Benefit Cost Ratio (B/C) juga digunakan sebagai penunjuk profitabilitas. B/C dihitung dengan membagi present value pendapatan dengan present value biaya. Suatu proyek dapat diterima jika memiliki nilai B/C ≥ 1.