STUDI KELAYAKAN USAHA TUNGKU SEKAM

DI KELOMPOK TANI HURIP, DESA CIKARAWANG,

KECAMATAN DRAMAGA, KABUPATEN BOGOR,

JAWA BARAT

SKRIPSI

IMMANUEL H34053819

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2009RINGKASAN

IMMANUEL. H34053819. 2009. Studi Kelayakan Usaha Tungku Sekam Di

Kelompok Tani Hurip, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan

Manajemen, Institut Pertanian Bogor (Di bawah bimbingan SUHARNO).

Krisis energi mengharuskan manusia untuk mencari alternatif pengadaan energi. Indonesia termasuk negara dengan potensi energi alternatif yang sangat besar. Sebagian besar penduduk Indonesia masih menggunakan energi fosil sebagai sumber energi, diantaranya ialah bahan bakar minyak dan kayu bakar. Dampak buruk penggunaan kayu bakar, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi perminyakan nasional serta belum efektifnya program konversi gas, mendorong timbulnya kebutuhan untuk mencari bahan bakar alternatif yang lebih murah dan mudah didapat, salah satunya ialah sekam. Beberapa daerah Indonesia diantaranya ialah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memiliki potensi sekam yang cukup besar karena sebagian wilayahnya masih didominasi oleh lahan persawahan.

Keberadaan sekam ternyata telah dikembangkan secara ilmiah oleh para peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan menemukan teknologi tungku sekam. Teknologi tersebut telah disosialisasikan ke beberapa desa di Kabupaten Bogor, salah satunya ialah Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga. Potensi sekam di Desa Cikarawang juga masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dan masyarakat di desa tersebut. Untuk itu, para petani di Desa Cikarawang yang tergabung dalam Kelompok Tani Hurip (KTH) ingin mengembangkan tungku sekam sebagai unit usaha yang baru.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengimplementasikan langkah-langkah pendirian unit usaha tungku sekam dengan pendekatan kolaboratif (2) menganalisis kelayakan pendirian unit usaha tungku sekam di KTH dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek kelayakan organisasi, aspek manajemen operasional, aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, dan aspek finansial, (3) menganalisis tingkat sensitivitas (Switching Value) dari pendirian unit usaha tungku sekam apabila terjadi perubahan-perubahan pada komponen manfaat dan biaya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Pengambilan data di lapangan dilaksanakan selama bulan Januari-Maret 2009 dengan menggunakan metode Participatory Action Research. Analisis yang dilakukan selama penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek kelayakan organisasi, aspek manajemen opersional, serta aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan untuk menganalisis kelayakan aspek finansial usaha digunakan analisis kuantitatif. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa usaha tungku sekam layak didirikan dilihat dari aspek non finansial dan finansial. Hasil

tungku sekam masih kurang praktis. Selain itu, keberadaan sekam sebagai bahan bakar masih sulit didapat oleh calon konsumen.

Hasil analisa aspek teknis dan teknologis menjelaskan bahwa tim usaha KTH telah mampu menyerap dan mengaplikasikan adopsi teknologi dari Tim Peneliti IPB serta telah merencanakan jumlah produksi tungku sekam yang disesuaikan dengan hasil analisis aspek pasar dan pemasaran. Tata letak dan lokasi telah direncanakan agar usaha memperoleh dukungan baik dari warga sekitar maupun pemerintah setempat. Analisa aspek kelayakan organisasi memberi kepastian bahwa rencana usaha tungku sekam merupakan bentuk kemitraan antara Tim Peneliti IPB dan KTH. Analisa aspek manajemen opersional memperlihatkan secara jelas kepemilikan, legalitas, struktur organisasi dan pembagian tugas dalam mengelola usaha tungku sekam. Analisa aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menunjukkan bahwa usaha tungku sekam memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pengguna tungku sekam, pemerintah, serta anggota kelompok tani sebagai pengelola usaha.

Analisis kelayakan aspek finansial pada usaha tungku sekam di KTH dilakukan dengan dua skenario usaha, yaitu skenario usaha I (menggunakan gerabah) dan skenario usaha II (menggunakan kaleng cat). Hasil analisis finansial pada skenario usaha I selama umur usaha 10 tahun menunjukkan nilai NPV sebesar Rp 114.027.451,10; IRR sebesar 23,36 persen; Net B/C sebesar 2,22; dan

Payback Period selama 6 tahun 6 bulan. Pada skenario usaha II dihasilkan nilai

NPV sebesar Rp 127.045.627,08; IRR sebesar 24,74 persen; Net B/C sebesar 2,36; dan Payback Period selama 6 tahun 4 bulan. Berdasarkan nilai kriteria-kriteria investasi tersebut walaupun memiliki nilai kelayakan yang minimal, kedua skenario usaha layak untuk dijalankan. Jika dibandingkan, maka skenario usaha II memberikan nilai kelayakan investasi yang lebih besar. Kriteria tambahan lainnya menunjukkan bahwa titik impas pada kedua skenario usaha memiliki nilai yang sama yaitu pada tingkat produksi sebanyak 1432 unit. Sementara itu, harga jual untuk kedua skenario usaha juga telah melebihi harga pokok produksi yang telah ditentukan.

Analisa Switching Value juga dilakukan terhadap kedua skenario usaha. Hasil analisis switching value pada skenario usaha I menunjukkan bahwa usaha ini menjadi tidak layak untuk dijalankan apabila penurunan volume produksi lebih dari 7,5014283415 persen, kenaikan harga seng melebihi 40,998879622 persen, dan gaji tenaga kerja tetap naik melebihi 64,327324897 persen. Pada skenario usaha I, usaha tungku sekam menjadi tidak layak apabila terjadi penurunan volume produksi melebihi 8,5795945074 persen, kenaikan harga seng melebihi 44,937755892 persen, dan gaji tenaga kerja tetap melebihi 71,7565556 persen. Berdasarkan hasil Switching Value tersebut, kedua skenario usaha tungku sekam sangat peka terhadap perubahan volume produksi.

Tahapan pasca kelayakan usaha tungku sekam meliputi perbaikan produk agar lebih praktis, pemahaman lebih dalam tentang karakter konsumen tungku sekam, mengurus prosedur izin usaha serta penyempurnaan konsep kerjasama. Pada tahap pelaksanaan usaha, harus dilakukan proses pendampingan secara sistematis oleh Tim Peneliti IPB.

STUDI KELAYAKAN USAHA TUNGKU SEKAM DI

KELOMPOK TANI HURIP, DESA CIKARAWANG,

KECAMATAN DRAMAGA, KABUPATEN BOGOR,

JAWA BARAT

IMMANUEL H34053819

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Agribisnis

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

Judul skripsi : Studi Kelayakan Usaha Tungku Sekam Di Kelompok Tani Hurip, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Nama : Immanuel

NRP : H34053819

Disetujui, Pembimbing

Dr. Ir. Suharno, MA.Dev

NIP. 131 649 403

Diketahui,

Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

NIP. 131 415 082

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Studi Kelayakan Usaha Tungku Sekam Di Kelompok Tani Hurip, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat” adalah karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor,Mei2009

Immanuel H34053819

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1987. Penulis adalah anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Bartolomeus Baduara Manurung dan Ibu Rosintan Siahaan.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai pada tahun 1992 di TK Perintis Jakarta Timur, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD. St. Maria Immaculatta Jakarta Timur dan lulus tahun 1999. Pada tahun yang sama penulis diterima di SLTP St. Antonius II Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2002. Pendidikan lanjutan menengah atas diselesaikan di SMA N 54 hingga lulus pada tahun 2005.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SPMB) pada tahun 2005. Setelah melewati program Tingkat Persiapan Bersama, pada tahun 2006 penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.

Berbagai aktivitas telah diikuti oleh penulis selama masa perkuliahan, diantaranya ialah menjadi anggota Keluarga Mahasiswa Katolik IPB (KEMAKI) periode tahun 2005-sekarang, Ketua Departemen Proyek Himpunan Mahasiswa Peminat Ilmu-Ilmu Agribisnis (HIPMA) periode 2008-2009, menjadi Asisten Dosen pada Mata Kuliah Agama Katolik (Tim Pendamping) periode tahun 2006-sekarang, Asisten Dosen Mata Kuliah Ekonomi Umum periode tahun 2008-sekarang, Asisten Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan periode tahun 2009-sekarang.

KATA PENGANTAR

Skripsi ini ditujukan kepada siapa saja yang berminat tentang bagaimana menganalisis kelayakan usaha tungku sekam. Melalui skripsi yang berjudul ”Studi Kelayakan Usaha Tungku Sekam Di Kelompok Tani Hurip, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat” diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek non finansial maupun finansial bagi yang akan melaksanakan usaha tersebut.

Selama proses penulisan hingga terciptanya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Semoga semua kelemahan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini mendapat respon positif dari siapa pun yang telah membacanya.

Akhir kata, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat melakukan penelitian hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Bogor, Mei 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadikan semuanya indah pada waktunya. Melalui uluran tangan-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, terimakasih pula kepada semua pihak yang telah berkenan menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama penulis melakukan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan skripsi ini, baik dalam bentuk bimbingan, saran dan masukkan, terutama kepada :

1) Keluarga Manurung tercinta, Bapak dan Mama yang selalu berjuang demi masa depan penulis. Saudara-saudariku tersayang, Kak Betty dan Mas Joko, Abang Andri, Kak Lena, Kak Kristin, Kak Theres, adekku Lukas serta keponakanku Nadine dan Klara. Inilah karya awal yang baru dapat kuberikan kepada kalian. Terimakasih atas doa dan kasih sayang serta motivasi yang tiada henti-hentinya kalian tanamkan sampai saat ini.

2) Dr. Ir. Suharno, MA.Dev selaku dosen pembimbing skripsi atas segala waktu yang diberikan, perhatian, bimbingan dan kesabaran yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

3) Dr. Ir. Irzaman, M.Si yang telah ”membuka jalan” dan atas segala kesabarannya dalam menghadapi pertanyaan dan keluhan penulis selama penelitian. Bapak Amas dan Bapak Yani untuk pengetahuan produksi dan cara pakai tungku sekam, terimakasih banyak Pa.

4) Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS selaku dosen penguji utama, atas semua masukan, kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

5) Eva Yolynda, SP, MM selaku dosen penguji wakil departemen yang juga telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis.

6) Ir. Harmini, M.Si selaku dosen pembimbing akademik atas bantuan, arahan dan motivasinya kepada penulis.

7) Bapak Yeka Hendra Fatika, SP, Bapak Arif Karyadi, SP, Bapak Feryanto W.K, SP, Ibu Dr. Ir. Rita N, MS, Ibu Ir. Anita R, MS, Ibu Tintin S, SP, MM, Ibu Ida, Pa Yusuf, Pa Cecep, Mba Dian, dan Mas Hamid, yang mau direpotkan oleh pertanyaan-pertanyaan penulis selama proses penulisan, terimakasih atas bantuannya.

8) Seluruh anggota Kelompok Tani Hurip, terutama Bapak Ahmad Bastari sekeluarga, Bapak Napi, Bapak Mulsa, Bapak Tarzan, Mas Asep, Mas Dedi Irawan, Bu Encas, dan Mba Titin untuk kerelaannya menjadi partner penulis dalam melakukan penelitian. Terimakasih untuk semua waktu dan pengalaman berharga yang diberikan kepada penulis.

9) Teman-teman satu kelurahan Tonjong Majalengka, Shinta, Ocha, dan Aulya serta umat Stasi Majalengka, terimakasih untuk ”hidup bersama” nya.

10) Pemuda-pemudi AGB 42, tiada kata selain kebahagian karena bisa menjalani perkuliahan bersama ”manusia-manusia cerdas”. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya.

11) Teman-teman satu bimbingan skripsi, Sandro, Gito dan Septi. Terimakasih atas semangatnya. Kepada saudara Mada Pradana yang telah menjadi pembahas seminar, terimakasih atas semua pertanyaan dan sarannya.

12) Makhluk-makhluk ”Pondok Iwan” atas suka dan duka serta kebersamaannya selama satu tahun hidup bersama dalam suasana yang senantiasa bebas tapi sopan.

13) Teman-teman AGB 43, AGB 44 yang tergabung dalam Tim BINA DESA HIPMA serta teman-teman HIPMA, semoga harapan kita dan cita-cita para petani dapat menjadi kenyataan.

14) Para penghuni ” Pondok Ijo” dan teman-teman The Warellas. Terimakasih atas pengorbanan, keceriaan dan dukungannya.

15) Seluruh tim pendamping yang mampu membuat hidupku menjadi lebih hidup. Para pendamping senior, terimakasih atas pengalaman hidupnya.

16) Yayasan BHUMIKSARA, terutama kepada Ibu Lis, Rm.Markus SJ, Bapak

Joko, Bapak Eko, Bapak Lubis dan Bapak Dwi serta teman-teman ”garam dunia”. Terimakasih atas dukungan moral dan materi yang diberikan selama ini.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 6

1.3. Tujuan Penelitian ... 8

1.4. Manfaat Penelitian ... 8

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 9

II TINJAUAN PUSTAKA ... 10

2.1. Usaha Kecil ... 10

2.2. Tungku ... 11

2.3. Sekam ... 15

2.4. Tungku Sekam ... 16

2.5. Penelitian Aksi Partisipatif ... 18

2.5.1 Metode Paticipatory Rural Appraisal... 20

2.6. Penelitian terdahulu ... 22

2.7. Evaluasi Penelitian Terdahulu... 26

III KERANGKA PEMIKIRAN ... 27

3.1. Kerangka Pemikiran Konseptual... 27

3.1.1. Studi Kelayakan... 27

3.1.2. Aspek-Aspek Studi Kelayakan... 28

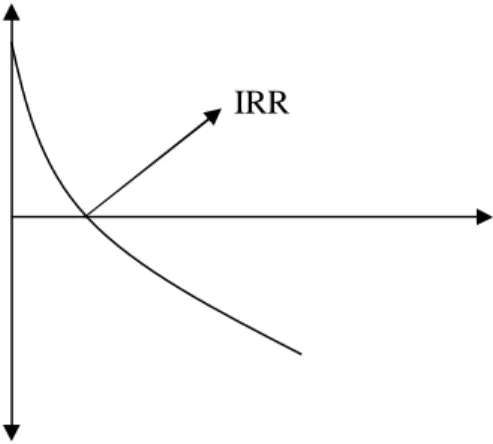

3.1.3. Teori Biaya dan Manfaat... 31

3.1.4. Analisis Kelayakan Investasi... 32

3.1.5. Analisis Finansial... 32

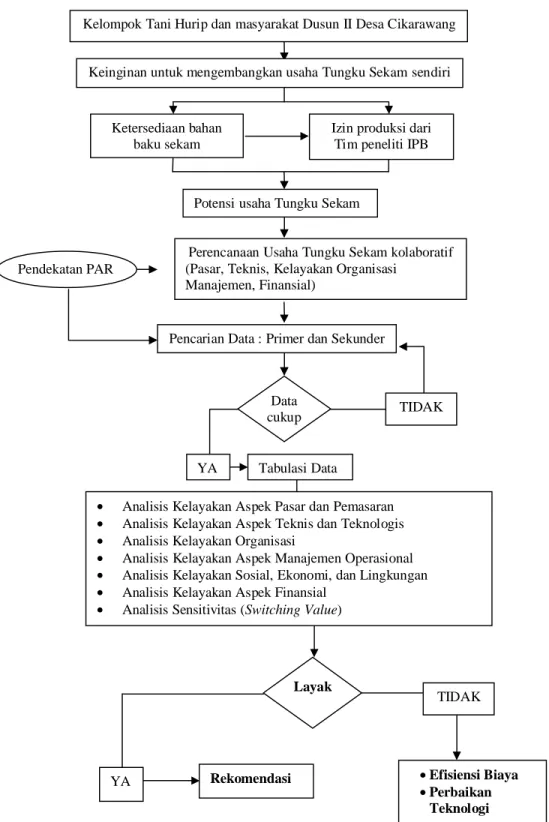

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional... 35

IV METODE PENELITIAN ... 38

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 38

4.2. Jenis Data dan Sumber Data ... 38

4.3. Metode Pengumpulan Data ... 38

4.3.1. Tahapan Penelitian Aksi Partisipatif ... 39

4.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 42

4.4.1. Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran... 42

4.4.2. Analisis Aspek Teknis dan Teknologis... 42

4.4.3. Analisis Aspek Kelayakan Organisasi ... 43

4.4.4. Analisis Aspek Manajemen Operasional ... 44

4.4.5. Analisis Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan ... 44

4.4.6. Analisis Aspek Finansial... 44

4.5. Pertimbangan-Pertimbangan dalam Menyusun Asumsi.... 48

V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 54

5.1. Gambaran Umum Daerah penelitian ... 54

5.1.1. Desa Cikarawang ... 54

5.1.2. Kelompok Tani Hurip ... 56

5.2. Proses Penelitian Aksi Partisipatif ... 57

5.3. Perencanaan Usaha Kolaboratif ... 61

5.3.1 Latar Belakang dan Rencana Usaha Tungku Sekam Kelompok Tani Hurip... 61

5.3.2. Bidang Usaha dan Hasil Produksi ... 62

5.3.3. Tujuan dan Manfaat Ekonomi Usaha ... 63

5.4. Perencanaan Pendirian Usaha Tungku Sekam ... 63

VI ANALISIS ASPEK-ASPEK NON FINANSIAL ... 66

6.1. Aspek Pasar dan Pemasaran... 66

6.1.1. Potensi Pasar... 66

6.1.2. Analisis Persaingan... 69

6.1.3. Strategi Pemasaran... 73

6.1.4 Manajemen Persediaan Sekam ... 80

6.2. Aspek Teknis dan Teknologis ... 81

6.2.1. Penentuan Kapasitas Produksi Ekonomis ... 81

6.2.2. Perbandingan Kapasitas Produksi Ekonomis ... 82

6.2.3. Pemilihan Teknologi ... 83

6.2.4. Pemilihan Mesin, Peralatan dan Rencana Investasi ... 84

6.2.5. Lokasi dan Tata Letak... 87

6.2.6. Proses Produksi dan Quality Control... 89

6.3. Aspek Kelayakan Organisasi ... 93

6.4. Aspek Manajemen Operasional ... 94

6.4.1. Perizinan... 95

6.4.2. Kepemilikan ... 95

6.4.3. Struktur Organisasi ... 95

6.4.4. Deskripsi Pekerjaan ... 96

6.4.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ... 99

6.5. Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan ... 99

VII ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL ... 101

7.1. Analisis Hasil Inflow ... 101

7.1.1. Analisis Hasil Inflow Skenario I ... 101

7.1.2. Analisis Hasil InflowSkenario II... 102

7.1.3. Nilai Sisa (Salvage Value)... 104

7.2. Analisis Hasil Outflow ... 104

7.2.1. Biaya Investasi... 104

7.2.2. Biaya Operasional... 105

7.3. Analisis Laba Rugi ... 108

7.4.2. Anaslisis Kelayakan

Finansial Skenario Usaha II... 111

7.4.3. Kriteria Investasi Lainnya ... 112

7.5. Analisis Switching Value ... 113

7.5.1. Analisis Switching Value Skenario Usaha I ... 114

7.5.2. Analisis Switching Value Skenario Usaha II ... 115

7.6. Tahapan-Tahapan Pasca Kelayakan ... 116

7.6.1. Tahap Perencanaan ... 116

7.6.2. Tahap Implementasi... 117

7.6.3. Tahap Pemantauan ... 117

VIII KESIMPULAN DAN SARAN ... 118

8.1. Kesimpulan ... 118

8.2. Saran ... 119

DAFTAR PUSTAKA ... 121

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Kondisi Perminyakan Indonesia ... 1

2. Harga Bahan Bakar Minyak ... 2

3. Perbandingan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Kabupaten Bogor Tahun 2002-2005 ... 4

4. Hasil Pengujian Beberapa Jenis Tungku ... 14

5. Komposisi Kimia Sekam Padi ... 15

6. Beberapa Sifat Dasar Sekam Padi ... 16

7. Perbedaan Conventional dan Participatory Resesarch ... 19

8. Cita-cita, Proses, Tujuan, serta Sasaran dan Pemanfaatan Metode PRA ... 21

9. Jumlah Potensi Pasar Tungku Sekam HEMAT di 16 Desa Lingkar Kampus IPB... 68

10. Distribusi Tungku Sekam HEMAT Tahun 2008 ... 70

11. Perbandingan Biaya Mendidihkan 6 Liter Air dengan Berbagai Bahan Bakar ... 71

12. Perbandingan Harga Beli Tungku Sekam HEMAT dengan Kompor Minyak, Kompor Gas, serta Hau... 72

13. Perbandingan Kapasitas Produksi Ekonomis KTH dan Lab. Mekanika-Kayu, Dept. Fisika... 83

14. Perbandingan Biaya Variabel Tahun Pertama pada Kedua Skenario Usaha ... 106

15. Biaya Tetap Usaha Tungku Sekam HEMAT pada Tahun Pertama ... 107

16. Perbandingan Laba Bersih pada Kedua Skenario Usaha... 108

17. Hasil Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tungku Sekam HEMAT Skenario Usaha I pada Tingkat Suku Bunga 6,75 Persen ... 109

18. Hasil Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tungku Sekam HEMAT Skenario Usaha II pada Tingkat Suku Bunga 6,75 Persen ... 111 19. Perbandingan BEP dan HPP pada

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman 1. Hubungan antara NPV dan IRR ... 33 2. Kerangka Pemikiran Operasional... 37 3. Incremental Net Benefit Usaha Tungku Sekam HEMAT ... 65 4. Posisi Tungku Sekam

HEMAT pada Daur Hidup Produk... 74 5. Saluran Pemasaran Produk Tungku

Sekam HEMAT Kelompok Tani Hurip... 78 6. Saluran Pemasaran Produk

Abu Gosok Kalompok Tani Hurip ... 78 7. Layout Bangunan Produksi Usaha

Tungku Sekam HEMAT Kelompok Tani Hurip... 85 8. Alur Proses Produksi Tungku Sekam HEMAT ... 91 9. Struktur Organisasi Usaha Tungku

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman 1. Peta Desa Cikarawang,

Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ... 124

2. Struktur Organisasi Kelompok Tani Hurip... 125

3. Matriks Proses PAR ... 126

4. Penyebaran Calon Konsumen Tungku Sekam HEMAT di Enam Belas Desa Lingkar Kampus IPB ... 130

5. Data Persediaan Sekam... 131

6. Draft Kontak Kerjasama Usaha Tungku Sekam ... 132

7. Kebutuhan SDM Usaha Tungku Sekam HEMAT ... 140

8. Biaya Investasi, Penyusutan, dan Nilai Sisa ... 142

9. Cashflow Analisis Finansial pada Usaha Tungku Sekam HEMAT Skenario Usaha I ... 143

10. Cashflow Analisis Finansial pada Usaha Tungku Sekam HEMAT Skenario Usaha II ... 147

11. Perhitungan BEP dan HPP Tungku Sekam HEMAT... 151

12. Switching Value Skenario Usaha I Penurunan produksi Sebesar 7,5014283415 Persen... 152

13. Switching Value Skenario Usaha I Kenaikan Harga Seng 40,998879622 Persen... 155

14. Switching Value Skenario Usaha I Kenaikan Gaji Tenaga Kerja Tetap 64,327324897 Persen ... 158

15. Switching Value Skenario Usaha II Penurunan produksi 8,5795945074 Persen... 161

16. Switching Value Skenario Usaha II Kenaikan Harga Seng 44,9377558922 Persen... 164

17. Switching Value Skenario Usaha II Kenaikan Gaji Tenaga Kerja Tetap 71,75655561 Persen ... 167

18. Analisis Laba Rugi Skenario Usaha I... 170

19. Analisis Laba Rugi Skenario Usaha II ... 172

I PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangKrisis energi mengharuskan manusia untuk mencari alternatif pengadaan energi. Indonesia termasuk negara dengan potensi energi alternatif yang sangat besar, diantaranya ialah matahari, energi angin, gelombang samudera, bioenergi, dan biomassa. Sejauh ini, matahari, energi angin, dan gelombang samudera yang sebenarnya melimpah justru paling sedikit dimanfaatkan. Sebagian besar energi yang dipakai mengandalkan bahan-bahan biomassa.

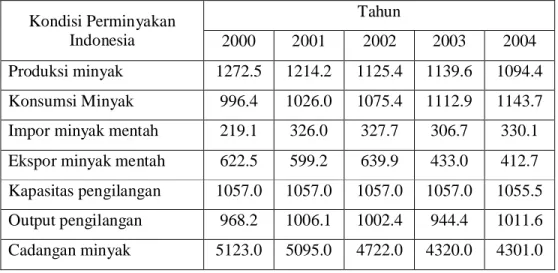

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan terhadap sumber energi juga semakin meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Di daerah pedesaan dan perkotaan di Indonesia, sebagian besar bahan bakar yang digunakan untuk keperluan rumah tangga adalah minyak tanah dan biomassa terutama kayu bakar. Kondisi perminyakan Indonesia telah menunjukkan bahwa produksi minyak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara itu, permintaan bahan bakar minyak terus meningkat (Tabel 1).

Tabel 1. Kondisi Perminyakan Indonesia (ribu barrel)

Tahun Kondisi Perminyakan

Indonesia 2000 2001 2002 2003 2004

Produksi minyak 1272.5 1214.2 1125.4 1139.6 1094.4 Konsumsi Minyak 996.4 1026.0 1075.4 1112.9 1143.7 Impor minyak mentah 219.1 326.0 327.7 306.7 330.1 Ekspor minyak mentah 622.5 599.2 639.9 433.0 412.7 Kapasitas pengilangan 1057.0 1057.0 1057.0 1057.0 1055.5 Output pengilangan 968.2 1006.1 1002.4 944.4 1011.6 Cadangan minyak 5123.0 5095.0 4722.0 4320.0 4301.0 Sumber : Dartanto (2005), diacu dalam Rahmadini (2007)

Ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan konsumsi perminyakan nasional dapat berdampak pada peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

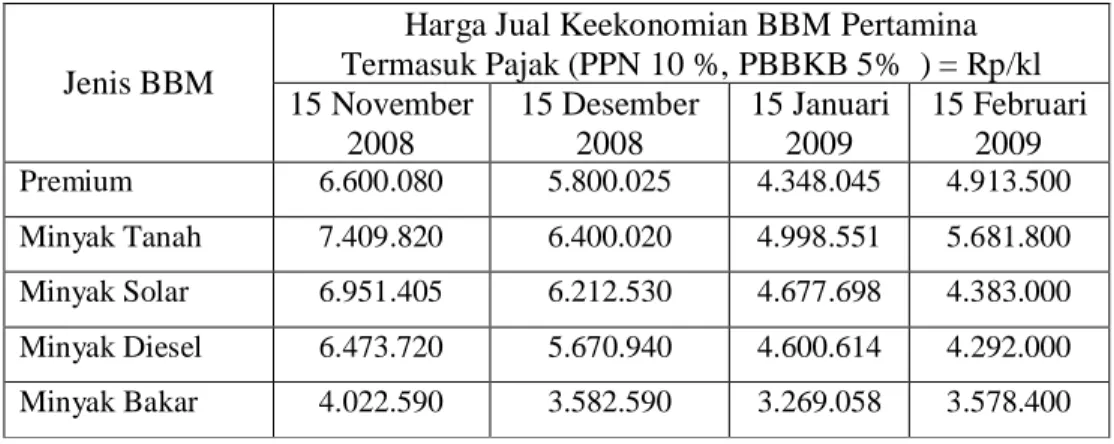

nasional. Sementara itu, kondisi terkini dari kebijakan pemerintah yang terus berusaha menurunkan harga BBM, seolah-olah menggambarkan kondisi perminyakan dalam negeri yang mulai stabil. Namun, kondisi tersebut tetap tidak didukung oleh distribusi BBM secara merata. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pengecer BBM yang berpeluang mengambil keuntungan sehingga ditempat-tempat tertentu harga BBM kembali meningkat.

Tabel 2. Harga Bahan Bakar Minyak

Harga Jual Keekonomian BBM Pertamina Termasuk Pajak (PPN 10 %, PBBKB 5% ) = Rp/kl Jenis BBM 15 November 2008 15 Desember 2008 15 Januari 2009 15 Februari 2009 Premium 6.600.080 5.800.025 4.348.045 4.913.500 Minyak Tanah 7.409.820 6.400.020 4.998.551 5.681.800 Minyak Solar 6.951.405 6.212.530 4.677.698 4.383.000 Minyak Diesel 6.473.720 5.670.940 4.600.614 4.292.000 Minyak Bakar 4.022.590 3.582.590 3.269.058 3.578.400 Sumber : Pertamina1 (2009)

Fakta ketidakstabilan harga bahan bakar minyak serta menipisnya cadangan minyak mentah nasional mulai diantisipasi dengan hadirnya program konversi minyak tanah menjadi gas. Akan tetapi, kenyataan di lapang menunjukkan bahwa persiapan dan pelaksanaan program tersebut belum matang. Buktinya ialah keluhan masyarakat terhadap lambatnya distribusi gas dan langkanya minyak tanah di berbagai tempat2. Selain itu, sosialisasi penggunaan kompor gas kepada masyarakat masih sangat minim sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan kompor gas.

Kelemahan lain dalam program konversi minyak tanah ke gas ialah kekeliruan pemerintah dalam menetapkan target pasar dari program tersebut, sebab kebijakan konversi tersebut lebih didasarkan kepada kemampuan mayarakat menengah ke atas bukan menengah ke bawah padahal jumlah penduduk yang menempati kelas menengah ke bawah sampai dengan kelas miskin dan fakir miskin jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelas menengah ke atas3. Realitas kemampuan ekonomi atau daya beli masyarakat itulah yang tidak dipertimbangkan secara maksimal. Akhirnya, sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pedesaan kembali menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Padahal penggunaan kayu bakar dapat berdampak buruk terutama terhadap degradasi lingkungan.

Ketidakstabilan harga BBM termasuk minyak tanah, belum efektifnya program konversi gas pemerintah, serta dampak buruk penggunaan kayu bakar terhadap degradasi lingkungan, mendorong timbulnya kebutuhan untuk mencari bahan bakar alternatif yang lebih murah dan mudah didapat. Salah satu bahan bakar alternatif yang dapat digunakan ialah sekam atau kulit terluar dari hasil penggilingan gabah.

Sekam padi sebagian besar terdiri dari serat kasar, berguna untuk menutupi kariopsis. Serat kasar ini terdiri dari dua bagian yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan satu dengan lainnya. Sekam mencapai 20-30 persen dari berat gabah. Limbah sekam ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan antara lain untuk pencampuran pakan ternak dan sumber energi. Sebagian besar sekam terdiri dari selulosa sehingga dapat digunakan untuk bahan bakar yang merata dan stabil (Beagle 1979, diacu dalam Fitriana 2005).

Sekam merupakan salah satu hasil sampingan dari penggilingan gabah. Sekam atau kulit terluar dari gabah masih dianggap sampah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Di setiap penggilingan padi (huler), sering terlihat bertumpuk hingga membukit. Sampai saat ini pemanfaatan terbesar sekam adalah sebagai pengisi dan pembakar bata merah yang merupakan industri rakyat di pedesaan pada saat musim paceklik atau kemarau panjang.

3 Alfaruqi Jabir. 2007. Konversi Gas yang Kontraproduktif. http://www.gp-ansor.org [28 April 2009]

Industri pengilingan padi yang ada di Indonesia mampu mengolah lebih dari 40 juta ton gabah menjadi beras giling dengan rendemen 66 – 80 persen. Bila kondisi ini berjalan sesuai dengan kapasitasnya, terdapat sekam yang dapat mengganggu lingkungan sebesar 8 juta ton. Angka ramalan (Aram II) tahun 2004 BPS memperkirakan jumlah produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 53,7 juta ton atau setara dengan 33,92 juta ton beras dan sekitar 10,7 juta ton sekam (Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2006, diacu dalam Chaerunnisa 2007).

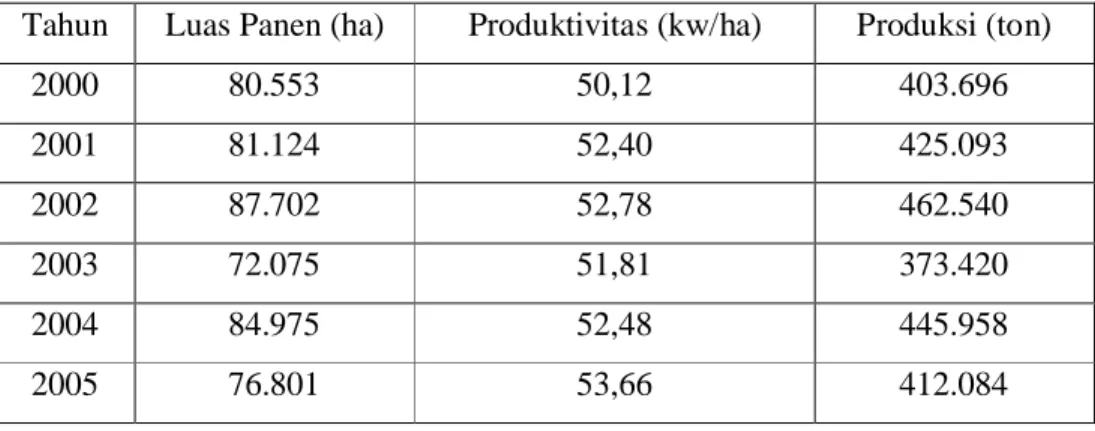

Jawa barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki kontribusi yang besar dalam penyediaan sekam. Hal ini dikarenakan kombinasi lahan pertanian masih didominasi oleh lahan sawah untuk menanam padi. Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa Barat dengan potensi lahan pertanian yang masih besar, yaitu seluas 149.748 hektar dari luas wilayah keseluruhan adalah 317.102 hektar (Deptan 2005, diacu dalam Chaerunnisa 2007). Areal persawahan tersebut tersebar di seluruh desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor. Perbandingan luas panen, produktivitas, dan produksi padi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di

Kabupaten Bogor (2002-2005)

Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas (kw/ha) Produksi (ton)

2000 80.553 50,12 403.696 2001 81.124 52,40 425.093 2002 87.702 52,78 462.540 2003 72.075 51,81 373.420 2004 84.975 52,48 445.958 2005 76.801 53,66 412.084

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan 2005

Sebenarnya masih terdapat beberapa energi alternatif lain seperti produk rekayasa biomassa (tanaman ) yang berpati, bergula dan berselulosa atau sering

sangat beragam, diantaranya ialah jagung, ubi kayu, molases, ubi jalar, sorgum, dan kentang.

Keberadaan bahan-baku bioetanol masih sering digunakan untuk kebutuhan pangan, sehingga muncul dualisme dalam pemanfaatannya. Dari segi ekonomi, pengolahan bioetanol membutuhkan investasi besar terutama untuk pengadaan mesin-mesin pengolah bahan baku. Kondisi yang sama juga dimiliki oleh sumber energi alternatif lainnya, yaitu biogas. Energi alternatif ini berasal dari berbagai macam limbah organik seperti sampah, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Upaya untuk memberdayakan biogas belum didukung oleh teknologi penyimpanan energi yang optimal. Jika dibandingkan dengan sekam, maka alternatif energi yang paling murah dan mudah didapat ialah sekam.

Kondisi melimpahnya sekam sebagai hasil sampingan penggilingan gabah baik di daerah Bogor maupun Jawa Barat secara keseluruhan, mendapat respon positif dari para peneliti di Institut Pertanian Bogor (IPB). Secara ilmiah para peneliti mampu menghasilkan kompor (tungku) berbahan bakar sekam padi atau lebih dikenal sebagai tungku sekam. Tungku ini bebentuk kerucut dari bahan seng dengan 15 lubang di sekelilingnya. Kerucut ini dipasang terbalik, yang lebar di atas sedangkan ujungnya di bawah dan ditopang dengan tanah liat yang berbentuk tabung atau bisa juga dengan kaleng bekas cat. Di dalamnya terdapat selongsong kecil yang juga terbuat dari seng yang fungsinya untuk meletakkan bara hasil pembakaran sekam (Irzaman, et al. 2008).

Kelebihan tungku sekam selain memanfaatkan sekam yang tidak terpakai, harganya juga terjangkau. Untuk ukuran skala rumah tangga seharga Rp 80.000,00; ukuran sedang Rp 150.000,00; dan ukuran besar untuk skala industri seharga Rp 900.000,00;. Tim peneliti IPB yang diketuai oleh Kepala Departemen Fisika IPB, Dr. Ir Irzaman, M.Si merekomendasikan tungku tersebut untuk masyarakat pedesaan yang sekam padinya berlimpah. Warga desa melalui kelompok tani atau Koperasi Unit Desa (KUD) dapat menjadikan tungku sekam sebagai unit usaha.

Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor merupakan salah satu desa yang memperoleh bantuan tungku sekam dari IPB. Hal ini sesuai dengan potensi alam di desa tersebut yang masih banyak ditanamani padi. Luas

desa ini adalah 225,56 hektar, sedangkan lahan yang digunakan untuk sawah dan ladang adalah 194,572 hektar. Desa Cikarawang memiliki tiga dusun, yaitu Dusun I,II,dan III dan dua usaha penggilingan gabah milik perorangan yang terletak di Dusun I dan Dusun III. Sekam padi hasil penggilingan gabah di Desa Cikarawang belum dimanfaatkan secara optimal baik oleh para petani maupun warga sekitar. Para petani di Desa Cikarawang tergabung dalam beberapa kelompok tani diantaranya ialah Kelompok Tani Hurip (KTH). Selama ini KTH telah menjalankan beberapa unit usaha seperti penanaman ubi jalar untuk bahan baku saos dan pembuatan kue dari tepung ubi jalar serta unit simpan pinjam. Salah satu unit usaha yang baru akan dikembangkan ialah usaha tungku sekam.

Unit usaha tungku sekam membutuhkan biaya investasi untuk penyediaan komponen-komponen seperti tabung penampung bekas bakaran sekam (dari gerabah atau kaleng/drum), kerucut penampung sekam (dari seng), behel dudukan wadah memasak (besi), dan pipa (dari seng) serta lahan dan bangunan untuk menjadi tempat produksi. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap kelayakan usaha dari tungku sekam. Penelitian menggunakan analisis finansial melalui berbagai kriteria kelayakan usaha, yaitu Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back

Periode (PBP). Kriteria tambahan lainnya seperti Break Event Point (BEP) dan

Harga Pokok Produksi (HPP). Selain itu dikaji pula mengenai tingkat sensitivitas (Switching Value) apabila terjadi perubahan-perubahan yang terkait dengan biaya operasional serta volume produksi. Melalui penelitian tungku sekam, aspek-aspek dalam menilai kelayakan dapat diketahui sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi para investor yang ingin berminat menanamkan modalnya ke KTH untuk pengembangan usaha tungku sekam.

1.2. Perumusan Masalah

Indonesia merupakan negara yang akan berbagai energi alternatif. Sumber-sumber energi yang ada selama ini telah dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, diantaranya ialah untuk keperluan memasak. Masyarakat

tungku beraneka ragam sesuai dengan kebudayaan daerah setempat dan jenis bahan bakar yang digunakan.

Sebagian besar bahan bakar yang sering digunakan untuk keperluan memasak ialah bahan bakar minyak dan kayu bakar. Permintaan akan BBM minyak terus dilakukan sepanjang hari, sementara itu produksi minyak nasional semakin berkurang. Untuk itu kehadiran bahan bakar alternatif memiliki prospek yang cukup cerah. Sekam padi sebagai salah satu bahan bakar alternatif mampu menjawab kebutuhan masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang secara demografis masih dikelilingi banyak areal persawahan.

Potensi yang dimiliki oleh sekam padi didukung dengan adanya penemuan tungku sekam oleh para peneliti dari Departemen Fisika IPB. Sampai saat ini produksi tungku sekam masih dikendalikan oleh Tim Peneliti di Laboratorium Mekanik dan Kayu Departemen Fisika IPB. Bersama 25 warga binaan IPB dari beberapa desa, Tim Peneliti sudah membuat 1.200 unit tungku sekam.

Masalah yang dihadapi dalam pengusahaan tungku sekam ialah terbatasnya pihak-pihak yang mampu mengembangkan produksi tungku sekam, sementara respon masyarakat terhadap tungku sekam masih tinggi. Hal ini terbukti dari hasil sosialisasi pihak IPB ke beberapa desa di lingkar kampus IPB termasuk salah satunya Desa Cikarawang. Dalam sosialisasi tersebut setiap desa mendapat masing-masing 10 sampai 15 tungku sekam untuk dibagikan secara gratis kepada warganya. Masyarakat merasakan manfaat yang cukup besar karena mampu menghemat pengeluaran untuk BBM ataupun minyak mentah.

Kelompok Tani Hurip yang sebagian besar anggotanya para petani, juga memiliki potensi dalam mengembangkan usaha tungku sekam. Keberadaan sekam di Desa Cikarawang masih cukup melimpah, walupun sampai saat ini telah dimanfaatkan sebagai alas tidur ternak ayam dan pembuatan pupuk bokasi. Selain itu, beberapa anggota Kelompok Tani Hurip telah memiliki keahlian dalam memproduksi tungku sekam karena telah mengikuti program pelatihan di Laboratorium Mekanika dan Kayu, Dept. Fisiska, FMIPA, IPB.

Usaha tungku sekam yang akan didirikan oleh Kelompok Tani Hurip nantinya juga akan mengalami situasi dimana harga-harga komponen penyusun tungku sekam mengalami kenaikan atau saat produk tungku sekam mulai jenuh

sehingga penjualannya mengalami penurunan. Hal tersebut dapat saja terjadi, sehingga daya tahan usaha tungku sekam terhadap perubahan manfaat dan biaya harus diprediksikan sejak pendirian usaha tersebut mulai direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya :

1) Bagaimana langkah-langkah implementasi pendiriran unit usaha tungku sekam dengan pendekatan kolaboratif ?

2) Bagaimana kelayakan pendirian unit usaha tungku sekam di lokasi penelitian dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek kelayakan organisasi, aspek manajemen operasional, aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, dan aspek finansial?

3) Bagaimana tingkat sensitivitas (Switching Value) dari pendirian unit usaha tungku sekam apabila terjadi perubahan-perubahan pada komponen manfaat dan biaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Mengimplementasikan langkah-langkah pendirian unit usaha tungku sekam dengan pendekatan kolaboratif?

2) Menganalisis kelayakan pendirian unit usaha tungku sekam di lokasi penelitian dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek kelayakan organisasi, aspek manajemen operasional, aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, dan aspek finansial?

3) Menganalisis tingkat sensitivitas (Switching Value) dari pendirian unit usaha tungku sekam apabila terjadi perubahan-perubahan pada komponen manfaat dan biaya?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak KTH, petani di lokasi penelitian, penulis, investor serta pemerintah. Bagi pihak

terhadap pengelolaan usaha yang akan didirikan. Bagi petani diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengusahaan padi untuk memasok kebutuhan sekam sebagai bahan bakar. Diharapkan kesejahteraan petani meningkat dengan hadirnya tungku sekam yang harganya terjangkau dan hemat bahan baku. Bagi penulis sendiri, penelitian ini berguna untuk penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai peluang usaha tersebut. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap kemajuan pengembangan usaha tungku sekam.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Hurip, Dusun II, Desa Cikarawang, Kecamatan Darmaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pendekatan penelitian dalam penyusunan rencana usaha kolaboratif menggunakan

Participatory Action Research (PAR), kemudian fokus penelitian yaitu pada

analisis kelayakan pendirian usaha tungku sekam ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek kelayakan organisasi, aspek manajemen operasional, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dan aspek finansial.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Usaha KecilUndang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kelayakan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan (Chaerunnisa 2007).

Kriteria usaha kecil berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 5 Ayat 1, adalah sebagai berikut :

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah atau tempat usaha.

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. 3) Milik Warga Negara Indonesia.

4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

5) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kriteria di atas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. UU Nomor 9 tahun 1995 juga mengatur mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perizinan usaha dengan menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan, serta memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan pemerintah dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta teknologi.

Menurut Sinaga (2002), diacu dalam Kurniawan (2008) industri kecil dapat digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan aspek pengolahan dan teknologi yang digunakan, yaitu :

Pengelolaannya bersifat sektoral dan masih dalam batas pembinaan administratif pemerintah.

2) Kelompok industri kerajinan menggunakan teknologi tepat guna tingkat madya dan sederhana, merupakan perpaduan industri kecil yang menerapkan proses modern dan keterampilan nasional. Ciri yang amat spesifik adalah mengembangkan misi pelestarian budaya bangsa yang erat kaitannya dengan seni budaya bangsa.

3) Kelompok industri kecil modern menggunakan teknologi madya hingga modern dengan skala produksi terbatas, didasarkan atas dukungan penelitian dan pengembangan di bidang teknis. Penggunaannya lebih bersifat lintas sektoral dan menggunakan peralatan atau mesin produksi khusus.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, BPS (2005), diacu dalam Patmawaty (2009) membagi industri di Indonesia menjadi empat kelompok, yaitu :

1) Industri besar adalah perusahaan atau industri pengolahan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang.

2) Industri besar adalah perusahaan atau industri pengolahan yang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang.

3) Industri besar adalah perusahaan atau industri pengolahan yang memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang.

4) Industri besar adalah perusahaan atau industri pengolahan yang memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang.

Usaha mikro dan kecil memiliki modal yang sangat kecil atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali (Khandler 1998, diacu dalam Kurniawan 2008). Meskipun demikian sektor usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang penting bagi penduduk di desa, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah sebagai pendukung sektor pertanian bahkan UMK menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga di beberapa rumah tangga pedesaan.

2.2. Tungku

Tungku merupakan alat yang digunakan untuk mengkonversi energi potensial biomassa menjadi energi panas. Tungku bagi masyarakat merupakan

salah satu alat yang penting untuk memasak. Jenis tungku beraneka ragam sesuai dengan kebudayaan daerah setempat dan jenis bahan bakar yang digunakan.

Pada prinsipnya, kompor atau tungku dibedakan menjadi dua macam, yaitu tungku portabel atau kompor, jenis ini pada umumnya dapat memuat bahan bakar dalam jumlah yang berbeda sesuai ukuran kompor, semakin besar maka muatan bahan bakar akan lebih banyak. Kompor atau tungku ukuran kecil dan sedang biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga atau rumah makan, ukuran besar dipergunakan untuk industri kecil atau menengah.

Johannes (1984), diacu dalam Utami (2008) membedakan tungku atau kompor pembakaran biomassa atas beberapa jenis, yaitu :

1) Tungku biomassa, dimana bahan bakar biomassa langsung dibakar, misalnya tungku lorena, singer, dan lain-lain.

2) Tungku bioarang, menggunakan bahan bakar arang, misalnya anglo dan keren. 3) Tungku hibrida, menggunakan bahan bakar biomassa dan arang yang disusun

sedemikian agar asap dapat terbakar sehingga menghasilkan energi lebih banyak.

Semua jenis tungku harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat digunakan oleh masyarakat, antara lain memiliki nilai efisiensi yang tinggi, higienis, mudah dinyalakan, alat masak dapat diletakkan di atas lubang dapur setelah pembakaran awal, tidak menghasilkan asap dan debu yang berlebihan, bersih, ramah lingkungan, ekonomis, dan mudah digunakan.

Beberapa kriteria dalam desain tungku atau kompor rumah tangga yang harus diperhatikan antara lain kriteria teknis, budaya, kesehatan, dan keamanan (Hydari et al. 1979, diacu dalam Utami 2008). Kriteria teknis tungku atau kompor harus mencapai tiga sasaran, yaitu :

1) Mendapat produk yang dapat diproses dengan mudah dan dapat diandalkan. Untuk tujuan itu suhu dan siklus tungku atau kompor harus dikendalikan. 2) Harus menggunakan bahan bakar dan bahan bantuan seminimal mungkin.

Penghematan bahan bakar menyangkut dua hal, yaitu :

3) Mendapat hasil dengan modal awal dan pemeliharaan murah. Kapasitas dan kualitas tungku atau kompor menentukan sasaran yang ketiga ini. Kualitas tungku atau kompor tergantung pada desain sederhana dari penyediaan bahan lokal yang baik untuk konstruksi tungku atau kompor.

Dasar pemikiran dalam mendesain suatu tungku antara lain kebutuhan sumber daya yang ada. Data teknis dan parameter sosial diperlukan untuk mendesain tungku tepat guna. Beberapa data yang dibutuhkan untuk mendesain suatu tungku menurut Project Officer Cambodia Fuelwood Saving Project (CFSP), diacu dalam Utami (2008) antara lain :

1) Fungsi tungku : dilihat dari keperluan penggunaan, seperti untuk merebus, menggoreng, mengukus, memanggang, mengasap, mendidihkan dalam waktu lama, dan lain-lain.

2) Bahan-bahan tungku : material yang digunakan (aluminium, tembaga, kuningan, plat besi, besi tuang, stainless stell, keramik, tembikar), bentuk (datar atau dasarnya berbentuk bola), karakteristik penggunaan (pemberian tekanan atau tekanan normal), tipe penggunaan (merebus, menggoreng, dan lain-lain), ukuran (diameter, tinggi).

3) Kebiasaan memasak: posisi memasak (duduk, berdiri, jongkok, menekuk kaki), tradisi dan kebiasaan-kebiasaan sosial.

4) Tipe bahan bakar dan ukuran : tipe (balok, kayu, limbah pertanian, batu bara, limbah biomassa, kayu keras), ukuran bahan bakar.

5) Konstruksi tungku : bahan-bahan lokal yang tersedia, ukuran tungku, satu atau lebih lubang dapur.

Untuk memperoleh efisiensi pembakaran yang baik dari sebuah kompor atau tungku, desain tungku atau kompor harus diperhatikan. Menurut Drapper, diacu dalam Utami (2008) perapian terbuka hanya menyadap tidak lebih dari 10 persen energi kayu sedangkan sebuah tungku yang ditingkatkan (tertutup) dapat memanfaatkan efisiensi 20 persen atau lebih. Rancangan tungku sangat menentukan sempurna atau tidaknya proses pembakaran berlangsung dan besarnya energi yang dapat dimanfaatkan oleh tungku atau kompor terebut. Selain itu, rancangan tungku juga akan menentukan laju pembakaran atau jumlah bahan bakar per satuan waktu (Abdullah et al. 1998 dalam Utami 2008).

Menurut Arnold (1978), diacu dalam Utami (2008) untuk mengurangi kehilangan panas pada tungku atau kompor dapat dilakukan dengan memberi insulasi pada tungku atau kompor. Cara lain ialah dengan mengatur lubang pemasukan udara dan penyempurnaan pembakaran, aliran udara dikonsentrasikan ke lubang dapur, desain pengeluaran (cerobong) yang sesuai untuk pengeluaran udara, pemakaian alat masak yang mengurangi kebocoran dan kehilangan panas.

Dalam membuat tungku dengan efisiensi tinggi, faktor yang harus diperhatikan adalah konservasi panas. Panas yang hilang pada tungku dapat terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna (incomplete combustion), kehilangan panas akibat pemanasan tungku, kehilangan panas dari dinding tungku ke alat pemasak, penggunaan energi untuk menguapkan air yang berlebih pada bahan bakar kayu yang memiliki kadar air tinggi, tidak digunakannya penutup alat masak ketika memasak, dan penggunaan potongan-potongan bahan bakar kayu yang terlalu besar atau terlalu kecil (Axinn et al. 1980, diacu dalam Utami 2008).

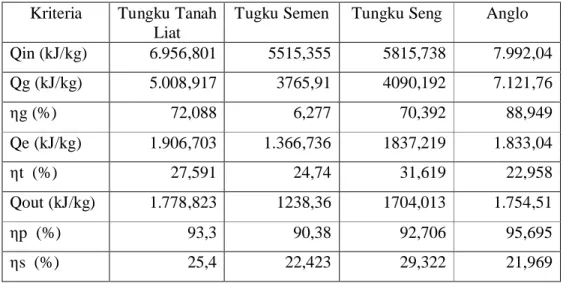

Surtikasari (1995), diacu dalam Utami (2008) menguji berbagai jenis tungku untuk mengetahui efisiensi termal. Jenis tungku yang diuji yaitu tiga jenis tungku khusus briket batubara dan tungku-tungku tradisional Indonesia, seperti tungku tanah liat, tungku semen, dan tungku seng. Bahan bakar yang digunakan Surtikasari adalah batubara.

Tabel 6. Hasil Pengujian Beberapa Jenis Tungku

Kriteria Tungku Tanah Liat

Tugku Semen Tungku Seng Anglo Qin (kJ/kg) 6.956,801 5515,355 5815,738 7.992,04 Qg (kJ/kg) 5.008,917 3765,91 4090,192 7.121,76 g (%) 72,088 6,277 70,392 88,949 Qe (kJ/kg) 1.906,703 1.366,736 1837,219 1.833,04 t (%) 27,591 24,74 31,619 22,958 Qout (kJ/kg) 1.778,823 1238,36 1704,013 1.754,51 p (%) 93,3 90,38 92,706 95,695 s (%) 25,4 22,423 29,322 21,969

2.3. Sekam

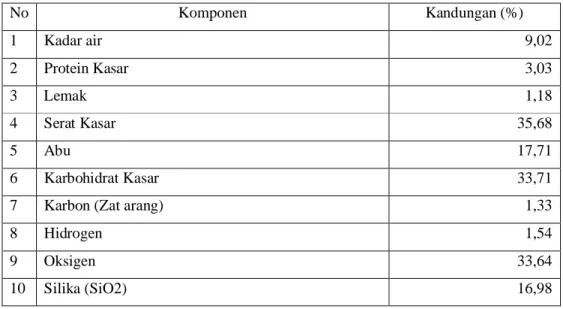

Sekam merupakan salah satu limbah pertanian yang mempunyai kadar silika dan selulosa yang cukup tinggi dibandingkan dengan limbah pertanian lainnya. Hal ini dapat memberikan pembakaran yang merata terus-menerus (Beagle 1979, diacu dalam Fitriana 2005). Somaatmadja (1980), diacu dalam Fitriana (2005) menyatakan bahwa sekam mempunyai kandungan bahan kimia yang tidak jenuh berbeda dengan kayu. Crist (1959) dan Houston (1972), diacu dalam Fitriana (2005) mengemukakan bahwa nilai panas sekam antara lain 5000-6000 BTU atau 2822,40-3386,88 kcal/kg sekam. Pada Tabel 4 dapat dilihat komposisi kimiawi sekam padi.

Tabel 4. Komposisi Kimia Sekam Padi

No Komponen Kandungan (%) 1 Kadar air 9,02 2 Protein Kasar 3,03 3 Lemak 1,18 4 Serat Kasar 35,68 5 Abu 17,71 6 Karbohidrat Kasar 33,71

7 Karbon (Zat arang) 1,33

8 Hidrogen 1,54

9 Oksigen 33,64

10 Silika (SiO2) 16,98

Sumber : Irzaman et al. (2008)

Menurut Hartoyo (1983), diacu dalam Fitriana (2005) ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sekam padi antara lain :

1) Mengurangi pemakaian kayu bakar oleh sebagian masyarakat pedesaan dan secara tidak langsung dapat mencegah upaya kerusakan hutan apabila penyediaan kayu bakar tidak mencukupi di daerah itu.

2) Sekam padi dapat dihasilkan sepanjang tahun dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia di tempat-tempat tidak jauh dari pemukiman penduduk.

3) Membantu sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan energi sehari-hari.

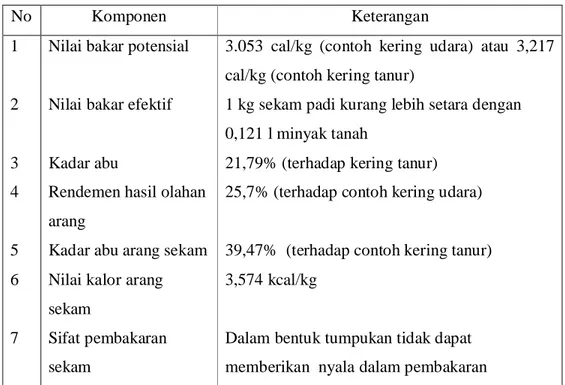

Hasil pengamatan dan analisa laboratorium sekam padi sebagai bahan bakar langsung dapat dilihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Beberapa Sifat Dasar Sekam Padi

No Komponen Keterangan 1 2 3 4 5 6 7

Nilai bakar potensial

Nilai bakar efektif

Kadar abu

Rendemen hasil olahan arang

Kadar abu arang sekam Nilai kalor arang sekam

Sifat pembakaran sekam

3.053 cal/kg (contoh kering udara) atau 3,217 cal/kg (contoh kering tanur)

1 kg sekam padi kurang lebih setara dengan 0,121 l minyak tanah

21,79% (terhadap kering tanur) 25,7% (terhadap contoh kering udara)

39,47% (terhadap contoh kering tanur) 3,574 kcal/kg

Dalam bentuk tumpukan tidak dapat memberikan nyala dalam pembakaran Sumber : Hartoyo (1983), diacu dalam Fitriana (2005)

2.4. Tungku Sekam

Salah satu alternatif sumber energi terbarukan yang dapat dikembangkan ialah tungku sekam (Irzaman et al. 2008). Tungku ini berbentuk kerucut dari bahan seng dengan 15 lubang di sekelilingnya. Kerucut ini dipasang terbalik, yang lebar di atas sedangkan ujungnya di bawah dan ditopang dengan tanah liat yang berbentuk tabung atau bisa juga dengan kaleng bekas cat. Di dalamnya terdapat selongsong kecil yang juga terbuat dari seng yang fungsinya untuk meletakkan bara hasil pembakaran sekam. Manfaat tungku sekam :

1) Menghasilkan energi panas yang cukup untuk kegiatan memasak (Untuk skala RT, warung dan industri kecil). Panas yang dihasilkan tidak kalah panasnya dengan energi yang dihasikan minyak tanah atau gas.

3) Menghasilkan arang/abu yang dapat digunakan untuk pupuk tanaman, abu gosok dan lain-lain (multiguna).

4) Mengurangi dampak lingkungan dari limbah sekam padi di penggilingan. Keunggulan tungku sekam dibanding sumber energi lain :

1) Energi

Energi yang dihasilkan tungku sekam lebih efisien dan menghasilkan CO2 yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan kayu bakar. Energi yang dihasilkan mencapai 3.300 kkal dengan nyala api lebih biru dibanding dengan penggunaan minyak tanah atau kayu bakar.

2) Harga atau Biaya

Biaya yang digunakan lebih ekonomis. Sebagai gambaran bahwa untuk mendidihkan 6 liter air dengan menggunakan tungku sekam, dengan harga gabah Rp 2.000/20 Kg (satu karung), maka biaya yang dibutuhkan hanya Rp 100,00; dalam waktu 37 menit.

3) Limbah Buangan

Dalam proses pembakaran untuk menghasilkan energi panas, terdapat sisa berupa abu/arang yang memiliki multifungsi, antara lain dapat digunakan untuk pupuk bunga, sebagai abu gosok, pupuk tanaman pertanian dan lain-lain.

4) Dapat dibuat briket arang

Untuk mengurangi jumlah asap dari hasil pembakaran pada saat memasak, sekam dapat dibuat dalam bentuk briket arang sekam. Namun kelemahannya perlu proses berulang lagi yang memakan waktu dan biaya.

Rachmat et al. (1991), dicau dalam Maulana (2009), menyatakan bahwa tungku sekam untuk rumah tangga berawal dari desain dan prototipe Kompor Sekam Segar Karawang (Komsekar) yang mulai dikembangkan pada tahun 1990 dengan nama tungku sekam untuk rumah tangga. Seiring dengan makin berkurangnya persediaan minyak bumi maka peminat bahan bakar alternatif semakin meningkat sehingga saat ini muncul berbagai macam desain kontruksi tungku sekam.

Sekam padi yang dibakar secara langsung akan membara secara perlahan sambil menghasilkan asap tebal yang terasa pedih dimata. Oleh karena itu, dibutuhkan

tungku untuk mengurangi dampak tersebut. Tungku adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk memanaskan bahan serta mengubah bentuknya atau merubah sifat-sifatnya (perlakuan panas). Karena bahan bakar yang digunakan berupa sekam, maka tungku untuk pembakaran sekam disebut tungku sekam (United

Nations Environment Programme 2006, diacu dalam Maulana 2009).

2.5. Penelitian Aksi Partisipatif (Participatory Action Research)

Penelitian partisipatif mengkombinasikan tiga prinsip kegiatan: penelitian, pendidikan, dan aksi. Ini adalah sebuah metode dimana orang-orang secara aktif terlibat dalam pengadaan penilaian fenomena sosial secara sistematik dengan mengidentifikasikan masalah spesifik untuk tujuan penyelesaian masalah. Sebuah proses pendidikan karena peneliti dan partisipan berasama-sama menganalisis dan mempelajari penyebab masalah dan mencari solusinya. Kegiatan yang berorientasi aksi ini diterapkan dalam bentuk solusi praktis. Semua proses ini dilaksanakan bersama-sama antara peneliti dan partisipan (SPRA 1982, diacu dalam Chaerunnisa 2007).

Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) mengutamakan keterlibatan dan kebersamaan masyarakat dalam merumuskan masalah dan mencarikan solusinya sehingga dapat dilakukan melalui tindakan nyata. Masyarakat memiliki peran penting dalam menggali dan menilai kebutuhan, keinginan serta masalah dari usaha yang akan dijalankan. Setelah adanya kesadaran masyarakat terhadap masalah, kebutuhan dan keinginan, maka masyarakat didorong untuk menyelesaikan masalahnya dan memenuhi kebutuhan mereka.

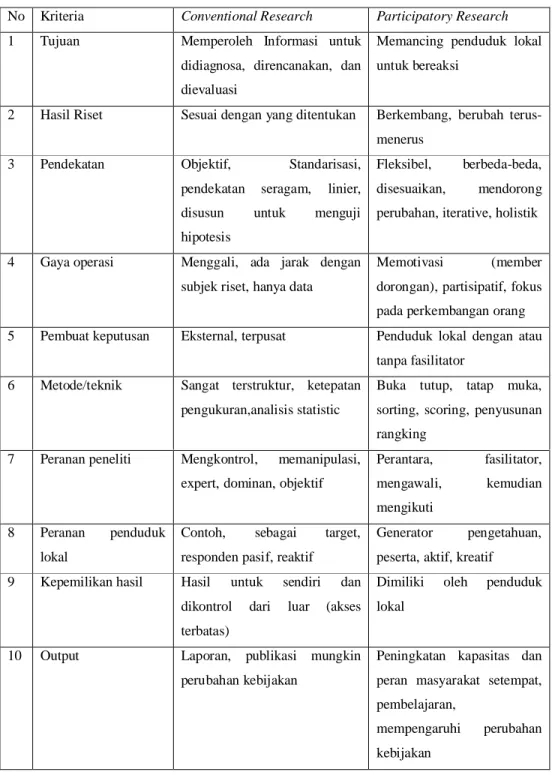

Pendekatan PAR memiliki kelebihan dan sangat sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat bila dibandingkan dengan pendekatan top-down. Karena dalam pendekatan top-down masyarakat tidak dilibatkan dari awal proses, namun masyarakat hanya menerima hasilnya saja, yang belum tentu dapat menjawab permasalahan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Perbedaan antara penelitian konvensional (conventional research) dan penelitian partisipatif (participatory research) dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbedaan Conventional Resesarch dan Participatory Research

Sumber : Narayan (1996), diacu dalam Chaerunnisa (2007)

No Kriteria Conventional Research Participatory Research

1 Tujuan Memperoleh Informasi untuk

didiagnosa, direncanakan, dan dievaluasi

Memancing penduduk lokal untuk bereaksi

2 Hasil Riset Sesuai dengan yang ditentukan Berkembang, berubah terus-menerus

3 Pendekatan Objektif, Standarisasi, pendekatan seragam, linier, disusun untuk menguji hipotesis

Fleksibel, berbeda-beda, disesuaikan, mendorong perubahan, iterative, holistik

4 Gaya operasi Menggali, ada jarak dengan subjek riset, hanya data

Memotivasi (member dorongan), partisipatif, fokus pada perkembangan orang 5 Pembuat keputusan Eksternal, terpusat Penduduk lokal dengan atau

tanpa fasilitator 6 Metode/teknik Sangat terstruktur, ketepatan

pengukuran,analisis statistic

Buka tutup, tatap muka, sorting, scoring, penyusunan rangking

7 Peranan peneliti Mengkontrol, memanipulasi, expert, dominan, objektif

Perantara, fasilitator, mengawali, kemudian mengikuti

8 Peranan penduduk lokal

Contoh, sebagai target, responden pasif, reaktif

Generator pengetahuan, peserta, aktif, kreatif 9 Kepemilikan hasil Hasil untuk sendiri dan

dikontrol dari luar (akses terbatas)

Dimiliki oleh penduduk lokal

10 Output Laporan, publikasi mungkin perubahan kebijakan

Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat setempat, pembelajaran,

mempengaruhi perubahan kebijakan

Tujuan dari penelitian aksi partisipatif adalah terwujudnya kemandirian masyarakat, yakni masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kegiatannya lebih bersifat dua arah yaitu dari pihak peneliti (fasilitator) ke masyarakat maupun sebaliknya dan memiliki komponen yang cukup banyak. Komponen-komponen tersebut meliputi : (1) transfer informasi; (2) penyadaran masyarakat terhadap masalah dan potensi yang dimiliki mereka (terjadi dua arah); (3) proses motivasi masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri; (4) transfer inovasi dan memotivasi masyarakat untuk menerapkan inovasi dan hasil perbaikannya; dan (5) pelembagaan penerapan inovasi (Basuno et al. 2005, diacu dalam Chaerunnisa 2007).

2.5.1. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA)

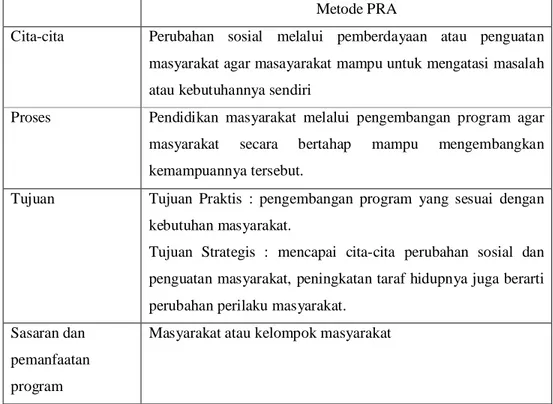

Metode Participatory Rural Appraisal (Pengkajian pedesaan secara partisipatif) merupakan pendekatan pengembangan program yang mulai dikembangkan pada awal dasawarsa 1990-an. Metode PRA dikembangkan dengan dasar pemikiran bahwa suatu pendekatan pengembangan masyarakat yang benar-benar melibatkan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan program. Keberhasilan program tidak hanya pembangunan sarana fisik dan peningkatan pendapatan masyarakat, melainkan juga pembangunan sumber daya manusianya (Djohani 1996, diacu dalam Chaerunnisa 2007).

Metode PRA mengharapkan bahwa melalui pemberdayaan masyarakat akan terjadi perubahan sosial. Perubahan ini merupakan tujuan jangka panjang dan cita-cita utama metode PRA (Djohani 1996, diacu dalam Chaerunnisa 2007). Cita-cita, proses, tujuan, serta sasaran dan pemanfaatan metode PRA dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Cita-cita, Proses, Tujuan, serta Sasaran dan Pemanfaatan Metode PRA

Metode PRA

Cita-cita Perubahan sosial melalui pemberdayaan atau penguatan masyarakat agar masayarakat mampu untuk mengatasi masalah atau kebutuhannya sendiri

Proses Pendidikan masyarakat melalui pengembangan program agar masyarakat secara bertahap mampu mengembangkan kemampuannya tersebut.

Tujuan Tujuan Praktis : pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan Strategis : mencapai cita-cita perubahan sosial dan penguatan masyarakat, peningkatan taraf hidupnya juga berarti perubahan perilaku masyarakat.

Sasaran dan pemanfaatan program

Masyarakat atau kelompok masyarakat

Sumber : Dimensi Gender dalam Pengembangan Program Secara Partisipatif, diacu dalam Chaerunissa (2007)

Metode PRA mencakup cita-cita penguatan (pemberdayaan) masyarakat. Artinya, masyarakat diupayakan agar memiliki pandangan terbuka terhadap keadaan hidupnya sendiri dan lingkungannya serta memiliki kemampuan dan ketrampilan mandiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, diperlukan proses penyadaran, pembelajaran dan pengalihan keterampilan kepada masyarakat. Salah satu caranya antara lain dengan mengembangkan kegiatan bersama masyarakat yang memberi peluang besar agar mereka menjadi pelaku aktif semua proses kegiatan tersebut, sehingga setahap demi setahap mereka menerima pengalihan kemampuan. Proses kegiatan tersebut memungkingkan masyarakat meneliti keadaannya sendiri sebagai pembelajaran (Djohani 1996, diacu dalam Chaerunnisa 2007).

2.6. Hasil Penelitian Terdahulu

Maulana (2009) meneliti tentang optimalisasi efisiensi tungku sekam dengan variasi lubang utama pada badan kompor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh desain tungku sekam sederhana yang memiliki efisiensi tinggi dan menentukan model serta material yang sesuai untuk badan tungku sekam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tungku sekam membutuhkan aliran udara yang maksimal untuk melakukan proses pembakaran. Oleh karena itu, udara yang terperangkap harus dibuat sebanyak mungkin. Untuk bahan yang digunakan sebagai isolator, sebaiknya terbuat dari tanah liat yang mempunyai sifat isolator dan tahan panas sehingga pembakaran sekam akan lebih efektif dan efisien.

Muzayin (2008) meneliti tentang kelayakan usaha instalasi biogas dalam mengelola limbah ternak sapi potong (PT. Widodo Makmur Perkasa, Cianjur). Penelitian ini bertujuan mengkaji keragaan pengelolaan limbah dengan instalasi biogas, manganalisis kelayakan proyek instalasi biogas, serta menganalisis sensitivitas terhadap kelayakan proyek instalasi biogas.

Aspek pasar dari proyek instalasi biogas mencakup pangsa pasar yang potensial dari energi listrik dan pupuk organik. Secara teknis, pendirian instalasi biogas diserahkan kepada PT Asia Biogas Industri sebagai penanggung jawab di lapang. Aspek sosial dari proyek tersebut menunjukkan bahwa limbah kotoran ternak tidak mencemari lingkungan sekitar.

Hasil analsisi kelayakan finansial menunjukkan nilai NPV sebesar Rp 11.401.465.948; Net B/C sebesar 2,72; IRR sebesar 19 persen, dan payback

period selama 3,084 tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proyek instalasi

Biogas di PT. Widodo Makmur Perkasa layak untuk dilaksanakan. Sedangkan pada analisis sensitivitas, proyek ini tidak layak dijalankan jika terjadi penurunan jumlah output (feces) sebesar 10 persen disertai dengan penurunan captive market sebesar 10 persen. Kenaikan biaya tenaga kerja ahli dan operasional tidak boleh melebihi 20 persen.

dan finansial dari usaha tersebut, serta manganalisis kepekaan dari kelayakan finansial berdasarkan analisis switching value dari usaha Bioetanol ubi kayu dan molases. Analisis aspek pasar menunjukkan bahwa jumlah permintaan akan Bioetanol melebihi kapasitas produksi yang ada. Berdasarkan analisis aspek teknis, bahwa lokasi usaha tersebut sangat strategis dan ketersediaan bahan baku serta tenaga kerja yang memadai. PT. Panca Jaya Raharja memiliki struktur organisasi yang sederhana sehingga membantu dalam pengorganisasian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Berdasarkan analisis aspek sosial dan lingkungan, usaha ini mampu menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

Hasil aspek finansial dari usaha Bioetanol ubi kayu diperolah nilai NPV sebesar Rp. 1.361.603.236,32; IRR sebesar 29 persen; Net B/C sebesar 1.89; serta

payback period sebesar 3,22 tahun. Pada usaha Bioetanol molases, diperoleh

nilai NPV sebesar Rp. 2.789.625.504,47; IRR sebesar 79 persen; Net B/C sebesar 4,46; serta payback period sebesar 1,26 tahun. Analisis switching vaue pada usaha ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan harga ubi kayu melebihi 53,54 persen, kenaikan harga molases melebihi 64,54 persen, penurunan produksi Bioetanol ubi kayu melebihi 20,88 persen, dan penurunan produksi Bioetanol molases melebihi 33,56 persen, kedua usaha tersebut manjadi tidak layak. Dari hasil ini, dapat diketahui bahwa usaha Bioetanol ubi kayu lebih peka terhadap variabel perubahan daripada usaha Bioetanol molases.

Chaerunnisa (2007) meneliti mengenai kelayakan pendirian usaha penggilingan gabah di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis kelayakan pendirian usaha penggilingan gabah dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek manajemen operasional, aspek dampak usaha, dan aspek finansial. Setelah itu direkomendasikan langkah-langkah implementasi pendirian usaha penggilingan gabah dengan pendekatan kolaboratif.

Hasil dari pengolahan data dan analisis, didapatkan kesimpulan bahwa usaha penggilingan gabah ini layak didirikan dilihat dari aspek pasar dan pemasaran yang mencakup peluang pasar yang tersedia, permintaan, pesaing, dan strategi pemasaran, aspek teknis dan teknologis mencakup kapasitas produksi ekonomis, mesin, peralatan, rencana investasi, lokasi, tata letak, dan proses

produksi serta quality control. Aspek manajemen operasional terdiri dari struktur organisasi, pembagian tugas, kepemilikan dan legalitas serta gaji/upah, aspek dampak usaha mencakup dampak manfaat dan lingkungan dari adanya penggilingan gabah tersebut, dan analisis finansial mencakup kebutuhan modal investasi dan kerja, sumber modal, identifikasi manfaat, kriteria kelayakan investasi dan analisis sensitivitas.

Kriteria kelayakan investasi menghasilkan NPV usaha bernilai Rp. 254.889.000,00,-; IRR 40,58; Net B/C atau PI adalah 8,54; dan PBP adalah 0,8 tahun. Nilai diatas menunjukkan kelayakan dari suatu usaha. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa usaha ini tidak sensitif apabila terjadi penurunan volume penjualan sebesar 10 persen dan kenaikan harga input operasional sebesar 10 persen.

Dodo (2007) meneliti kelayakan usaha ternak kambing melaui penelitian aksi partisipatif (studi kasus : Kelompok Tani Harapan Mekar (KTHM), Situ gede, Bogor Barat, Jawa Barat ). Penelitian ini bertujuan menganalsis kelayakan aspek non finansial dan aspek finansial perluasan kandang ternak kambing tanpa menggunakan pakan tambahan berupa konsentrat, menganalisis kelayakan aspek finansial perluasan kandang ternak kambing menggunakan pakan tambahan berupa konsentrat, serta menganalisis tingkat kepekaan kelayakan finansial perluasan kandang KTHM.

Hasil analisis aspek non finansial menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan pada perluasan kandang ternak kambing tanpa menggunakan pakan tambahan berupa konsentrat, yaitu nilai p value koefisien teknis 0,000 (< 0,05). Sedangkan pada perluasan kandang ternak kambing menggunakan pakan tambahan berupa konsentrat diketahui nilai p value koefisien teknis 0,147(> 0,05) sehingga usaha ini tidak layak untuk dijalankan.

Hasil analisis finansial perluasan kandang ternak kambing tanpa menggunakan pakan tambahan berupa konsentrat menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan, yaitu dengan nilai NPV Rp. 18.817.579; nilai PI sebesar 2,23; IRR sebesar 41,6 persen ; dan payback period selama 2,4 tahun. Pada

untuk dijalankan karena semua kriteria investasi lebih rendah dari batas kelayakan. Hasil analisis sensitivitas dengan menggunakan harga jual ternak, menunjukkan bahwa usaha ini dapat layak selama penurunannya tidak lebih dari 8 persen.

Tahmid (2005) meneliti mengenai kelayakan pendirian industri Gelatin Tipe B berbasis tulang sapi di Indonesia. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menentukan kelayakan investasi pendirian industri gelatin tipe b tersebut. Penentuan kelayakan dilakukan dengan pengkajian aspek-aspek kelayakan yaitu aspek pasar pemasaran, ketersediaan bahan baku, teknis dan teknologis, manajemen dan organisasi, legalitas dan finansial.

Pada aspek pemasaran digunakan teknik peramalan Double Exponential

Smoothing dengan 2 parameter Holt s untuk memproyeksikan permintaan dan

penawaran gelatin di masa mendatang, sedangkan untuk mengetahui ketersediaan bahan baku, dilakukan penelusuran ke beberapa pemasok. Pada aspek teknis dan teknologis digunakan Metode Perbandingan Berpasangan untuk menentukan lokasi pabrik.

Berdasarkan analisis finansial diperoleh nilai dari beberapa parameter kelayakan yang meliputi Net Present Value (NPV) proyek ini sebesar Rp. 402.927.007.574,87; Internal Rate of Return (IRR) mencapai 53,70 persen; Net

Benefit Cost Ratio (Net B/C) sebesar 4,06; Pay Back Periode (PBP) selama 2,91

tahun. Keseluruhan penilaian kriteria kelayakan tersebut menunjukkan bahwa pendirian pabrik Gelatin Tipe B di Indonesia layak untuk dilaksanakan. Analisis sensitivitas untuk proyek ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan harga bahan baku sebesar 121,10 persen dan ketika terjadi penurunan harga produk gelatin 43,45 persen maka industri ini sudah tidak layak karena NPV proyek menjadi negatif.

Wijaya (2002) meneliti mengenai analisis kelayakan usaha pengolahan limbah kayu menjadi briket arang pada PT. Wasta Guna Lestari. Analisis kelayakan usaha ini mencakup lima aspek, yaitu apek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen, dan aspek keuangan, selain juga dilakukan analisis sensitivitas dari usaha ini, yaitu terhadap perubahan produksi, harga jual dan tingkat suku bunga. Analisis aspek pasar menunjukkan adanya peluang pasar pembuatan briket arang, akibat semakin langka dan mahalnya minyak tanah.

Hasil analisis berdasarkan aspek teknis dan produksi menunjukkan bahwa lokasi proyek memenuhi syarat teknis dan non teknis. Dekatnya bahan baku utama untuk usaha ini, sikap masyarakat yang mendukung keberadaan PT XIP yang sudah lama berdiri memenuhi kriteria untuk usaha pembuatan briket arang kayu.

Hasil analisis pada apek manajemen dapat disimpulkan bahwa manajemen yang ada sekarang perlu diperbaiki pada peningkatan skala usaha yang direncanakan karena apabila manajemen yang ada seperti sekarang maka resiko kegagalan akan tinggi. Berdasarkan hasil analisis aspek keuangan, usaha pembuatan briket arang di PT WGL layak untuk dilaksanakan. Nilai NPV, PI, IRR, dan PBP yang memenuhi kriteria kelayakan investasi, dimana NPV proyek bernilai positif, IRR lebih besar dari tingkat diskonto, PI lebih besar dari satu, dan PBP lebih cepat dari yang ditetapkan perusahaan. Hasil analisis sensitivitas pada skala usaha 20.000-30.000 Kg menunjukkan penurunan produksi 1 persen menyebabkan usaha tidak layak pada tingkat suku bunga deposito 13 persen, karena ada kriteria investasi yang tidak terpenuhi, yaitu IRR kurang dari 13 persen. Kemudian jika terjadi perubahan suku bunga menjadi 15 persen akan menjadikan usaha ini menjadi tidak layak juga.

2.7. Evaluasi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya ialah dalam hal topik yang dikaji, kecuali dengan penelitian Maulana. Penelitian ini memiliki komoditas yang sama dengan penelitian Maulana. Hal lain yang menjadi persamaan ialah metode penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian sama dengan penelitian Chaerunnisa. Sementara itu, metode penelitian juga sama dengan penelitian Dodo.

Perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti terdahulu ialah dalam hal komoditas yang dikaji, kecuali dengan penelitian Maulana. Penelitian ini juga tidak melakukan teknik peramalan permintaan sehingga berbeda dengan penelitian Tahmid. Penelitian ini menganalisa aspek kelayakan organisasi, yang tidak dikaji oleh penelitian terdahulu. Selain itu, pada penelitian terdahulu tidak