LAPORAN AKHIR

PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG

JUDUL PENELITIAN:

MEMETAKAN KEBIJAKAN DAN PRAKTIK PERTANIAN-PANGAN INDONESIA DI TANAH PAPUA

TIM PENGUSUL:

Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A. NIDN 0016018703 SINTA ID 6682749 Muhamad Zulfikar, S.H., M.H. NIDN 0020029003 SINTA ID 6753980

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

2021

2 DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ... 1

DAFTAR ISI ... 2

RINGKASAN ... 3

BAB I PENDAHULUAN ... 4

1.1 Latar Belakang ... 4

1.2 Rumusan Masalah ... 6

1.3 Tujuan Kegiatan ... 7

1.4 Temuan yang Diharapkan dan Kontribusi Penelitian ... 7

1.5 Rencana Capaian Target ... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Kebijakan Pangan dan Praktiknya di Indonesia ... 9

2.2 Kerangka Hak atas Pangan dan Gizi ... 11

2.2 Road Map Penelitian ... 13

BAB III METODE PENELITIAN ... 14

3.1 Kerangka Pemikiran ... 14

3.2 Objek Penelitian ... 14

3.3 Alur Penelitian ... 15

BAB IV KERENTANAN PANGAN DI TANAH PAPUA ... 16

4.1 Gambaran Kondisi Ketahanan Pangan di Papua ... 16

4.2 Produksi dan Pemenuhan Pangan pada Masyarakat Adat Papua ... 18

BAB V PARADOKS PEMBANGUNAN ... 27

5.1 Akumulasi Kapital di Sektor Pertanian-Pangan ... 27

5.2 Industrialisasi dan Pelanggaran Ha katas Pangan dan Gizi ... 29

BAB VI KESIMPULAN ... 35

REFERENSI ... 36

3 RINGKASAN

Dalam kaitan dengan masalah pangan, negara memiliki pandangan yang paradoks terhadap Papua. Di satu sisi Papua dipandang sebagai daerah rawan pangan, gizi buruk, stunting, dan tertinggal. Sementara di sisi lain dianggap layak untuk menjadi lumbung pangan nasional. Hal ini menuntut perlunya pemeriksaan atas kebijakan pertanian-pangan nasional yang diimplementasikan di Papua dalam hubungannya dengan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang layak bagi penduduknya. Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan pertanian-pangan semestinya mengutamakan realisasi hak atas pangan warga negara sehingga jika terdapat kesenjangan diantara itu maka kebijakan perlu ditinjau ulang. Penelitian ini merupakan paduan antara analisis kebijakan dan studi literatur guna memetakan secara sistematis dan komprehensif peta kebijakan pertanian-pangan yang dilaksanakan di Papua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran peta kebijakan dan memperlihatkan sejauh mana hak atas pangan dan gizi yang layak dipenuhi melaluinya. Hasil penelitian ini akan berguna bagi rekomendasi kebijakan maupun kontribusi kepada diskursus tentang ketahanan pangan.

Kata kunci: kebijakan pertanian-pangan, hak atas pangan dan gizi, Papua, analisis kebijakan

4 BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kaitan dengan masalah pangan, negara memiliki pandangan yang paradoks terhadap Papua1. Sebagaimana dapat dicermati dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pada satu sisi Papua dikategorikan sebagai daerah rawan pangan, rentan akan kelaparan dan stunting, daerah miskin serta wilayah yang mengalami ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi ketimbang daerah lain. Di sisi lain, Papua diproyeksikan menjadi lumbung pangan nasional melalui serangkaian kebijakan pertanian dan pangan serta instruksi percepatan pembangunan. Pengerangkaan yang demikian menunjukkan adanya suatu “lompatan” besar dalam derajat pengentasan masalah yang diinisiasi oleh negara:

dari kondisi minus (rawan pangan) menjadi surplus (lumbung pangan). Lompatan ini ditunjukkan melalui penggunaan istilah “percepatan pembangunan kesejahteraan” (yang digunakan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2017).

Praktik pembangunan pertanian-pangan (agri-food) telah menjadi modus baru ekspansi kapital di Tanah Papua. Sebelumnya dalam sejarah formasi negara Indonesia, semenjak Papua diinkorporasikan ia telah menjadi ruang bagi ekspansi ekonomi ekstraktif seperti pertambangan dan penebangan kayu (logging) (Garnaut & Manning, 1974; Resosudarmo, Mollet, Raya, &

Kaiwai, 2014). Meskipun pembangunan pertanian dalam bentuk pembukaan ladang sawah baru mulai masuk ke Papua melalui program transmigrasi sejak 1960an (Ardanareswari , 2019) dan beberapa model ekstraktif lain seperti penangkapan udang telah intensif dilakukan sejak 1990an (Visser, 2001), barulah mulai paro kedua dekade 2000 khususnya pascakrisis pangan dunia melanda pada 2008, model baru pertanian skala besar yang padat modal berekspansi ke Papua melalui skema Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dalam payung perencanaan pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (lihat Ito, Rachman, & Savitri, 2014; Ginting & Pye, 2013). Kebijakan pembangunan pertanian yang diluncurkan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut dilanjutkan lagi pada pemerintahan berikutnya di bawah presiden Joko Widodo.

Tujuan dari produksi komoditas pangan yang digenjot melalui model modernisasi agribisnis di atas yakni orientasi pemasaran di pasar nasional dan global. Hal ini dengan sangat jelas dikemukakan oleh presiden SBY ketika mempresentasikan proyek MIFEE sebagai solusi bagi

1 Dalam tulisan ini istilah Papua merujuk pada wilayah administratif provinsi Papua Barat dan provinsi Papua. Istilah ini juga bersifat saling menggantikan dengan istilah Tanah Papua yang juga digunakan dalam proposal ini.

5 krisis pangan global: “memberi makan Indonesia, memberi makan dunia” (Ito, Rachman, &

Savitri, 2014, p. 4). Slogan ini juga rupanya digaungkan kembali dalam proyek industrialisasi sagu di provinsi Papua Barat. Papua adalah daerah yang memiliki luasan hutan sagu alami terluas di dunia, mencapai sekitar 1,25 juta hektar (Flach, 1997) Dengan melihat potensi sagu alami yang sangat kaya, pemerintah mendorong sagu untuk menjadi komoditas andalan Papua.

Diantaranya dengan mengeluarkan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yakni perum Perhutani untuk membangun industri sagu di Papua Barat pada tahun 2012 serta memberikan izin konsesi seluas 40.000 ha pada tahun 2007 bagi perusahaan swasta grup Austindo Nusantara Jaya (ANJ) untuk membangun industri sagu. ANJ memproyeksikan produksi tepung sagu mereka untuk pasar nasional dan internasional khususnya Jepang (Julian, 2019), begitu juga Perhutani. Sagu dianggap sebagai “jawaban” terhadap masalah perubahan iklim dan ancaman krisis pangan sebab tanaman ini memiliki daya serap karbon yang tinggi sekaligus mengandung kaya akan kandungan karbohidrat dalam patinya (Ehara, Toyoda, & Johnson, 2018). Tidak heran apabila retorika “memberi makan dunia” (Arief, 2019) kembali bergema di dalam diskursus industri sagu.

Jika pembangunan pertanian-pangan berorientasi kepada pasar global, bagaimana dengan kebutuhan pangan di tingkat lokal, terlebih lagi dengan realisasi hak atas pangan dan gizi yang layak bagi masyarakat, khususnya komunitas lokal atau masyarakat adat (Orang Asli Papua)?

Padahal pemerintah telah mengakui dan menetapkan keadaan rawan pangan dan gizi buruk bagi penduduk Papua. Penting untuk dicermati bahwa kebijakan pangan di Indonesia kerapkali dibangun dalam imajinasi abtrak “bangsa” yang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas (Neilson & Wright, 2017) namun kerapkali menenggelamkan dimensi konkrit dari pemenuhan hak atas pangan di tingkat individu dan rumah tangga (Hadiprayitno, 2010).

Padahal kecenderungan state-centric dalam proses dan implementasi kebijakan pangan berimplikasi pada relasi atas lahan, tenaga kerja, dan penghidupan dari masyarakat setempat.

Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus food-estate dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, pilihan kebijakan akan berkonsekuensi pada dampak yang mungkin ditimbulkan terkait dengan kerentanan dan masalah pangan di konteks lokal (McCharty & Obidzinski, 2017).

Penetapan Papua sebagai lumbung pangan nasional semenjak masa pemerintahan presiden SBY hingga Joko Widodo hari ini memperlihatkan posisi signifikan dan strategis Papua dalam kebijakan pertanian-pangan dan secara umum kebijakan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini hendak melihat bagian yang lain dari visi dan proyeksi pembangunan pertanian-pangan nasional berkenaan dengan realisasi hak atas pangan dan gizi yang layak bagi masyarakat lokal yakni Orang Asli Papua. Hal ini penting untuk ditelaah sebab, sebagaimana diakui oleh negara,

6 masyarakat Papua rentan terhadap kondisi rawan pangan dan gizi buruk yang akut. Kita juga tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyetujui ratifikasi Kovenan Hak atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai instrumen hak asasi manusia yang di dalamnya menetapkan bahwa hak atas pangan yang layak sebagai hak fundamental (CESR General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11), 1999, Para. 1).

1.2 Rumusan Masalah

Memandang Papua sebagai sebuah lansekap yang serba tertinggal dan karena itu mesti segera ‘disejahterakan’ bahkan didongkrak posisinya sebagai lumbung pangan nasional melalui serangkaian intervensi pembangunan menunjukkan apa yang disebut Scott sebagai dua elemen

“episode tragis dari rekayasa sosial yang diinisiasi negara” yakni pengaturan administratif atas alam dan masyarakat serta ideologi high-modernist yang dibungkus dalam matra kemajuan sains dan teknologi untuk memobilisasi ekonomi (Scott, 1998). Memeriksa bagaimana negara mengerangkakan Papua dalam kebijakan pertanian-pangan dalam konteks terkini penting untuk memproyeksikan dampaknya bagi relasi atas lahan, tenaga kerja, dan lingkungan (McCharty &

Obidzinski, 2017) dan konsekuensinya bagi pemenuhan hak atas pangan yang layak. Apalagi Papua sebagai benteng terakhir hutan tropis Indonesia serta rumah bagi masyarakat-masyarakat adat Papua tengah terekspos pada kerentanan yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan keleluasaan bagi proses perampasan lahan yang dapat mengeksklusi kehidupan masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan (FIAN Indonesia, 2020). Dengan begitu, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan:

• Seperti apa Papua dibingkai dalam kebijakan pertanian-pangan Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Joko Widodo?

• Seperti apa gambaran kebijakan dan perencanaan pertanian-pangan yang telah dan akan diimplementasikan di Papua?

• Sejauh mana kebijakan dan praktik pertanian-pangan yang diimplementasikan di Papua mampu merealisasikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi Orang Asli Papua2?

2 Definisi Orang Asli Papua yang digunakan di sini merujuk pada definisi yang ditetapkan pemerintah Indonesia yakni “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua”. www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/menempatkan-orang-papua-asli-sebagai- subjek-pembangunan

7 1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a) mengetahui bagaimana Papua dipersepsi dan didefinisikan di dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan pertanian-pangan;

b) memperoleh gambaran (peta) yang sistematis akan kebijakan dan perencanaan pertanian- pangan yang telah dan akan diimplementasikan di Papua;

c) mengetahui dan memproyeksikan realisasi pemenuhan hak atas pangan dan gizi Orang Asli Papua melalui kebijakan dan praktik pembangunan pertanian-pangan.

Urgensi Penelitian

Upaya untuk mengetahui bagaimana suatu wilayah (penduduk dan sumber daya alam) didefinisikan dan bagaimana hal tersebut kemudian diatur (govern) dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pembingkaian tersebut sesuai dengan kenyataan empirik dan permasalahan konkrit yang dihadapi penduduk dalam konteks ruang hidup mereka. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menguji dan memproyeksikan sejauh mana kebijakan pertanian-pangan yang dirancang tepat untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi Orang Papua Asli.

1.4 Temuan yang Diharapkan dan Kontribusi Penelitian Temuan yang diharapkan:

• Persepsi negara dalam memandang Papua sebab persepsi ikan menentukan “tindakan”

yang akan dilakukan (melalui kebijakan dan praktiknya) serta ekspektasi pembangunan yang diharapkan (Li, 2002).

• Peta perencanaan kebijakan pertanian-pangan yang akan diimplementasikan di Papua.

• Kondisi pemenuhan hak atas pangan dan gizi terhadap Orang Asli Papua yang ditimbulkan dari kebijakan pertanian-pangan nasional.

Temuan di atas diharapkan akan berkontribusi pada:

• Pertimbangan pilihan kebijakan berkenaan dengan konsekuensinya terhadap kerentanan pangan masyarakat lokal dan realisasi hak atas pangan dan gizi.

• Diskursus kebijakan pertanian-pangan, guna menimbang pendekatan saintifik dan pertimbangan etis seperti apa yang semestinya dipilih agar dapat menghasilkan luaran yang memenuhi hak asasi manusia (Priyono, 2021).

8 1.5 Rencana Capaian Target

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskursus kebijakan pertanian- pangan yang sedang berlangsung apalagi saat ini isu ancaman krisis pangan tengah mengemuka kembali sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hasil penelitian diharapkan dapat dipublikasikan sebagi artikel pada jurnal ilmiah nasional Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (Sinta 2) yang diterbitkan oleh Balitbang DPR Indonesia (submit artikel pada akhir tahun 2021, publikasi untuk tahun 2022) serta sebagai makalah yang diikutsertakan dalam konferensi nasional/internasional pada akhir tahun 2021.

9 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kebijakan Pangan dan Pratiknya Indonesia

Kajian-kajian terkini tentang kebijakan pangan dan praktiknya di Indonesia memperlihatkan kecenderungan pembangunan pertanian-pangan (agri-food) yang bersifat state-centric, produktivis, dan mengutamakan pembangunan industri pertanian skala besar yang padat modal (capital-intensive). Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan memuat tiga asas dalam penyelenggaraan pangan yakni asas kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan. Tiga asas yang diikat sebagai satu kesatuan ini merupakan produk dari proses kompromi yang kompleks diantara berbagai kepentingan dari aktor yang berbeda-beda.

Ketiga asas tersebut membuahkan tantangan dalam pembuatan kebijakan di berbagai level berkenaan dengan pertentangan agenda yang berbeda-beda antara produksi komoditas pertanian dan produksi untuk penyediaan pangan mandiri bagi komunitas, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan produksi pangan yang berkelanjutan. Vel dkk. melihat adanya konflik inheren dalam kebijakan pangan yang perlu dipahami dalam pengertian material dan ideasional tertentu, aktor-aktor tertentu serta faktor struktural yang bekerja melintasi berbagai skala yang membentuk luaran-luaran yang seringkali tidak bisa dihindari. Ringkasnya, kebijakan pangan ini memungkinkan adanya konflik secara internal terkait dengan masalah kebijakan yang tercakup dalam kebijakan terkait ketahanan pangan (Vel, McCharty, & Zen, 2016).

Konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan dalam UU Pangan menyiratkan adanya dua posisi pijak ideologis yang berbeda. Namun dalam praktiknya di Indonesia, konsep kedaulatan pangan tidak menjadi oposisi terhadap ketahanan pangan, tetapi mesti dipahami sebagai alat retorika untuk menguatkan peran dan fungsi negara dan untuk meneguhkan hubungan-hubungan yang telah ada sebelumnya antara ketahanan pangan, kontrol negara, dan kecukupan pangan pada skala nasional (Neilson & Wright, 2017). Dalam konteks praktik kebijakan pangan di Indonesia, istilah kedaulatan pangan perlu dipandang sebagai respon terhadap retorika imajinasi ‘memberi makan bangsa’. Sentimen nasional selalu dijadikan legitimasi dalam urusan penyelenggaraan pangan (Rafani, 2014 dalam Neilson & Wright, 2017:

4). Hal ini berakar dalam sejarah Indonesia sebagaimana dipresentasikan dalam visi presiden Soekarno tentang pangan. Imajinasi bangsa dalam diskursus kebijakan pangan yang bertaut dengan paradigma ketahanan pangan memperbesar implikasi praktik kebijakan terkini yang diperkuar oleh preseden normatif kedaulatan pangan. Konsekuensinya adalah negara selalu

10 menduduki peran sentral dalam semua aspek kebijakan pangan, dalam hal regulasi produksi, perdagangan, dan penjualan produk pangan (Neilson & Wright, 2017: 5).

Penelitian McCharty dan Obidzinski melihat bagaimana diskursus pangan (narasi, ideologi, dan seperangkat praktik) tertentu diimplementasikan di lapangan. Mereka memeriksa pilihan- pilihan kebijakan yang memuat strategi tertentu dipraktikkan dan bagaimana hal tersebut berimplikasi terhadap kerawanan pangan. Melalui telaah atas kasus praktik kebijakan pangan di Kalimantan, mereka melihat bahwa proses proyek pangan yang bekerja menciptakan kerentanan dan kerawanan pangan. Ketika pendekatan food-estate dan kebijakan yang ramah petani kecil secara simultan diselenggarakan di Kalimantan, terdapat fenomena kontradiktif yang memperlihatkan bahwa kebijakan yang dipilih dapat menganulir satu sama lain (McCharty

& Obidzinski, 2017). Penting untuk memerhatikan dimensi geografis dari kebijakan pangan. Di satu sisi ada kebijakan pemagaran untuk pertanian skala besar di dataran tinggi tanpa menyasar aspek kerentanan pada populasi lokal yang miskin. Di sisi lain, kebijakan di dekat wilayah tersebut mendukung penghidupan lokal melalui peningkatan produksi petani kecil. Hal ini merefleksikan kegemaran yang punya rekam jejak panjang dari negara untuk mendukung produksi tanaman pangan di dataran rendah, sementara itu memfokuskan untuk membangun kawasan dataran tinggi dengan menyebarkan sumber daya upland untuk memenuhi target nasional (Li, 2005 dalam McCharty & Obidzinski, 2017: 352).

Kajian mereka menunjukkan bahwa dalam setiap pilihan kebijakan, nilai etis dan asumsi dasar dari suatu pilihan mesti dinyatakan eksplisit. Pemilihan kebijakan yang spesifik mesti secara komprehensif mempertimbangkan efek dari pilihan kebijakan tersebut. Narasi 'kedaulatan pangan', 'kemandirian pangan', dan 'ketahanan pangan' yang saling bertentangan melibatkan suatu skala strategi yang berbeda-beda. Praktik kebijakan ini akan berimplikasi pada masalah lahan, tenaga kerja, dan penghidupan di level lokal (McCharty & Obidzinski, 2017).

Penting pula untuk memerhatikan medan diskrusif yang mendorong kebijakan pangan tertentu dan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam praktik. Kajian Ito dkk.

menelaah bagaimana pencabutan hak milik lahan masyarakat adat bisa dimungkinkan melalui perumusan dan penetapan kebijakan yang mencerminkan pandangan ketahanan pangan.

Wacana dan kebijakan adalah hasil konstruksi sosial. Wacana ketahanan pangan nasional menjadi alasan bagi pengembangan industri pangan yang digerakkan korporasi, diwujudkan dengan kebijakan baru pusat produksi beras di Merauke, Papua. Isu krisis pangan dan energi dunia menjadi wacana untuk membangun skema industri pangan dan energi yang lebih besar dan mengundang kapital besar, menarik minat korporasi dan kapitalis raksasa untuk berinvestasi yang disesuaikan dengan agenda pembangunan nasional. Dalam konstruksi wacana

11 yang diwujudkan dengan kebijakan tersebut, apa yang dipertimbangkan adalah siapa aktor, apa kepentingan mereka masing-masing, dan bagaimana kepentingan itu bisa terjalin untuk tujuan bersama tertentu (Ito, Rachman, & Savitri, 2014).

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa analisis atas kebijakan pangan perlu mempertimbangkan formasi diskursif yang melingkupi bagaimana kebijakan tertentu dapat dipilih. Proses kebijakan itu sendiri merupakan arena kontestasi yang memperhadapkan berbagai aktor dan kepentingan dengan strategi kebijakan yang berbeda-beda. Dalam konteks penelitian ini, terutama dengan bertolak dari UU Pangan, penting untuk mempertimbangkan bahwa UU tersebut juga memiliki “kerangka mobilisasi yang kuat” yang memungkinkan praktik tertentu membawa pilihan kebijakan berbeda (Edelman, 2014 dalam McCharty &

Obidzinski, 2017). Di sinilah pembacaan atas kemungkinan untuk memobilisasi ruang dalam kebijakan yang memungkinkan perwujudan hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan sendiri terletak.

1.2 Kerangka Hak atas Pangan dan Gizi

Apa yang dirujuk sebagai hak atas pangan dan gizi di sini adalah kerangka hak asasi manusia atas pangan yang layak sebagaimana dituangkan dalam The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya—

selanjutnya disingkayt Kovenan Hak Ekosob) khususnya pada General Comment No. 12.

Kovenan ini merupakan kesepakatan hukum internasional yang telah disepakati berbagai negara termasuk Indonesia. Pada Oktober 2005, Indonesia telah mengadopsi dan meratifikasi Kovenan tersebut melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Dengan demikian Indonesia telah terikat dan memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi butir- butir substansial tersebut, termasuk untuk diwujudkan di dalam kebijakan-kebijakannya (Hadiprayitno, 2010).

Definisi hak atas pangan yang layak menurut Kovenan Hak Ekosob adalah: “hak atas pangan yang layak direalisasikan ketika setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, secara individual ataupun dalam komunitas bersama orang lain, memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat terhadap pangan yang lauak atau sarana untuk memperoleh makanannya” (Pasal 11, Paragraf 1 dan 2). Dalam Komentar Umum No. 12 Butir 4 disebutkan bahwa hak atas pangan yang layak tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial, yang mensyaratkan adopsi kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang sesuai baik di level nasional maupun internasional, yang berorientasi untuk menghapus kemiskinan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua orang.

12 Dalam konteks penelitian ini, pertanyaan mengemuka berkenaan dengan sejauh mana dan seperti apa hak atas pangan yang layak dan keadilan sosial diadopsi di dalam kebijakan pertanian-pangan negara, khususnya terkait dengan penghormatan, proteksi, dan pemenuhan dari hak atas pangan yang layak Orang Asli Papua sebagai masyarakat yang mengalami implikasi dari praktik kebijakan pertanian-pangan di Tanah Papua.

Dengan status Papua sebagai daerah rawan pangan, gizi buruk, dan angka stunting yang tinggi, hal tersebut menandakan bahwa pemenuhan hak atas pangan yang layak belum direalisasikan oleh negara. Melalui telaah atas kasus kelaparan yang dialami penduduk Yahukimo di provinsi Papua pada tahun 2005 dan 2009, Hadiprayitno melihat adanya kekurangan dari kewajiban negara terkait dengan adanya butir-butir hak atas pangan yang layak dalam Kovenan Hak Ekosob yang tidak diakomodir di dalam kebijakan pangan Indonesia (merujuk pada UU yang lama yakni UU No. 7 tentang Pangan tahun 1996). Ia juga mencatat tiga hal penting. Pertama, kebijakan pangan selalu dikaitkan dengan stabilitas nasional, menjadikan fokus urusan penyelenggaraan pangan ada di tingkat nasional ketimbang rumah tangga atau individu. Kedua, ketika kasus rawan pangan masih terjadi, maka fokus kebijakan mestinya diarahkan untuk melindungi kelompok yang paling dirugikan dalam sistem pangan hari ini, alih-alih hanya berfokus pada peningkatan produksi. Ketiga, kepentingan kaum miskin seringkali tenggelam oleh kepentingan politik atau makro-ekonomi dalam proses dan formulasi kebijakan (Hadiprayitno, 2010).

Butir 5 dalam Kovenan Hak Ekosob telah menegaskan bahwa akar masalah kelaparan dan malnutrisi bukanlah kekurangan makanan tetapi kekurangan akses terhadap bahan pangan yang tersedia, antara lain karena kemiskinan. Butir ini menunjukkan distingsi tentang penyebab masalah kelaparan atau rawan pangan beserta konsekuensi tindakan yang berbeda. Jika kelaparan disebabkan oleh kekurangan (total) jumlah makanan, maka yang dibutuhkan adalah peningkatan produksi pangan—yang mencerminkan pandangan Malthusian. Jika kelaparan disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pangan yang ada, artinya pangan itu ada tetapi orang tidak bisa menjangkaunya atau mendapatkannya. Artinya, masalah terletak pada kemampuan orang untuk menjangkau dan menyediakan pangan. Hal ini bisa berarti dua: a) tidak punya akses terhadap sarana untuk memproduksi pangan, sehingga tidak bisa mengakses pangan; dan b) tidak punya sarana, tidak punya uang untuk membeli bahan pangan.

Tepat pada Butir 5 inilah pemeriksaan atas kebijakan pertanian-pangan yang dipraktikkan di Tanah Papua perlu dilakukan. Pemerintah telah mendorong pola modernisasi pertanian dengan skema pertanian skala besar atau food-estate dan industrialisasi yang bersifat padat- modal dan dikendalikan oleh korporasi agribisnis di Tanah Papua. Bisa kita lihat dalam proyek

13 MIFEE, industri sagu, ataupun ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pola demikian diyakini akan mendatangkan peningkatan drastis produksi pangan (berbagai komoditas) yang tidak hanya dapat memenuhi permintaan pasar nasional tetapi juga internasional.

Perlu dicatat bahwa eksekusi praktik kebijakan itu berimplikasi pada relasi lahan, tenaga kerja, dan lingkungan (McCharty & Obidzinski, 2017). Seperti lepasnya penguasaan lahan ulayat dan alih fungsi lahan dari hutan primer menjadi perkebunan atau food-estate, menjadikan populasi lokal sebagai tenaga kerja perusahaan agribisnis atau bahkan kehilangan pekerjaan karena kehilangan lahan dan tidak bisa mengakses pekerjaan baru yang muncul, serta perubahan drastis dari ekosistem hutan menjadi ekosistem ladang pertanian atau perkebunan. Pasalnya, mayoritas Orang Asli Papua merupakan masyarakat adat yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya hutan dan banyak diantaranya menjalani corak kehidupan berburu dan meramu. Bagi tipe masyarakat demikian, tidak ada penyimpanan makanan di dalam rumah, sebab hutan dan lingkungan tempat tinggal mereka adalah gudang makanan itu sendiri.

Kebijakan pertanian-pangan yang tidak memerhatikan kondisi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Papua jelas akan mengekspos kerentanan yang kritis bagi penduduk lokal dan lingkungannya. Berkenaan dengan poin inilah pemetaan atas kebijakan pertanian-pangan dan praktiknya di Tanah Papua akan ditelaah.

1.3 Road Map Penelitian

14 BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Penelitian ini bersifat desk-study research dengan menggunakan perangkat analisis kebijakan (Patton, Sawicki, & Clark, 2016) dan studi literatur yang sistematis (Hart, 2018) untuk memetakan kebijakan pertanian-pangan Indonesia yang diimplementasikan di Papua.

Hasil pemetaan ini kemudian dievaluasi melalui kerangka hak atas pangan dan gizi untuk meninjau sejauh mana kebijakan dan praktiknya mampu merealisasikan hak tersebut.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adakah berbagai 1) produk kebijakan (RPJMN, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, dsb.), 2) hasil penelitian/laporan/berita tentang kebijakan, praktik, dan implementasinya berkaitan dengan masalah lahan, tenaga kerja, dan lingkungan di Papua. Penelitian ini memeriksa kebijakan pertanian-pangan nasional namun secara khusus yang diarahkan/diimplementasikan di konteks Papua.

Pemetaan Kebijakan Pertanian- Pangan Indonesia di Tanah Papua

Framework Hak atas Pangan dan

Gizi

Analisis kebijakan

Studi literatur implikasi kebijakan dan

praktiknya

15 3.3 Alur Penelitian

16 BAB 4. KERENTANAN PANGAN DI TANAH PAPUA

4.1. Gambaran Kondisi Ketahanan Pangan

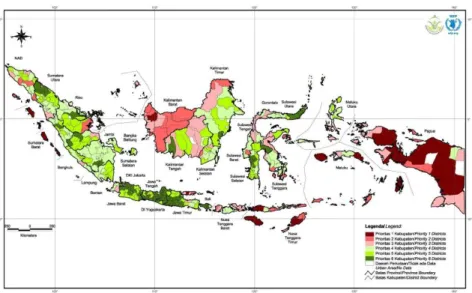

Dalam gambaran kondisi ketahanan pangan, Papua muncul sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan paling tinggi di Indonesia. Ketahanan pangan, merujuk kepada defisini Food and Agriculture Organization, dipahami sebagai kondisi di mana “seseorang mengalami ketidak-amanan pangan manakala mereka kekurangan akses yang reguler terhadap kecukupan pangan yang aman dan bernutrisi bagi pertumbuhan dan pengembangan dirinya serta bagi kehidupan yang sehat dan aktif”. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh tidak tersedianya pangan atau kekurangan sumber daya untuk memperoleh pangan. Bertitik tolak dari definisi ini, badan-badan dunia, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan aktor dunia bisnis merancang indikator, parameter, dan pemetaan terhadap kondisi ketahanan pangan baik di tingkat global, nasional, maupun lokal. Di Indonesia, pemerintah melalui dukungan organisasi World Food Programme (WFP), senantiasa memperbaharui data kondisi ketahanan melalui Food Security and Vulnerabilities Atlas of Indonesia yang dirilis setiap tahun. Pemerintah khususnya Badan Ketahanan Pangan di Kementrian Pertanian juga merilis Indeks Ketahanan Pangan setiap tahunnya. Apabila kita melihat rilisan dua publikasi resmi tersebut setidaknya sejak tahun 2009, maka akan nampak hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Papua dikenakan warna merah sebagai tanda kondisi pangan yang sangat rentan.

Gambar 1. Peta FSVA 2009

17 Gambar 2. Peta FSVA 2015.

Gambar 3. Peta FSVA 2020.

Dari 2009 hingga 2020 tercatat hampir semua kabupaten/kota berstatus Sangat Rentan, Rentang, Hampir Rentan, dan Hampir Tahan. Perubahan status yang kentara hanya nampak pada kabupaten Merauke di mana pada tahun 2015 kondisinya naik menjadi Sangat Tahan dan bertahan hingga tahun 2020. Perbaikan status ini juga dialami oleh 4 kabupaten lainnya di Prov.

Papua Barat dan Prov. Papua, meski sebagian besar daerah tetap berada di kondisi rentan.

Ada tiga kriteria yang digunakan dalam menentukan status tersebut yakni Ketersediaan Pangan, Akses atas Pangan, dan Pemanfaatan Pangan. Kriteria pertama memuat indikator Rasio Konsumsi Normatif terhadap Ketersediaan per Kapita. Kriteria kedua menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin, Persentase Rumah Tangga dengan Pengeluaran Pangan, dan Persentase Rumah Tangga tanpa Listrik. Sedangkan kriteria ketiga memuat indikator Persentase Rumah Tangga tanpa Air Bersih, Rata-rata Lama Sekolah perempuan berusia 15 tahun ke atas,

18 Rasio Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk, Angka Harapan Hidup, dan Persentase Balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) (Badan Ketahanan Pangan, 2020).

Penting untuk melihat keterkaitan antara kondisi kerentanan pangan dengan kondisi kesehatan terkait penyakit yang timbul akibat kekurangan nutrisi dari bahan pangan yang ada.

Menurut peta sebaran gizi buruk di Indonesia yang bersumber dari Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2019, daerah di mana kasus gizi buruk paling tinggi ditemui yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, dan Provinsi Maluku Utara. Adapun Provinsi Papua Barat tercatat menempati urutan kesepuluh. Meski demikian dalam Rasio penderita gizi buruk tertinggi per wilayah (rasio per 10.000 penduduk) Kab. Deiyai di Prov. Papua tercatat memiliki 449 penderita dari total 733.000 penduduk. Indikator gizi buruk yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kekurangan konsumsi zat gizi akibat rendahnya konsumsi energi protein dalam asupan harian yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai usia (di bawah rata-rata) (Andini, 2020). Sementara jika merujuk pada data terkini tentang sebaran anak kondisi stunting (balita pendek) Prov. Papua dan Prov. Papua Barat tercatat mengalami 30 s.d.

< 40% dari total balita mengalami stunting (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2018). Dapat dikatakan bahwa dengan fakta cenderung tingginya angka kasus gizi buruk dan stunting di Papua, terdapat korelasi antara situasi kerentanan pangan dengan tinggi prevalensi gizi buruk dan stunting.

4.2. Produksi dan Pemenuhan Pangan pada Masyarakat Adat Papua

Dalam kajian ekologi manusia, konsep spesies tumpuan budaya (cultural keystone species) digunakan untuk menunjukkan peran signifikan suatu spesies dalam mengkonstitusikan struktur ekonomi, sosial, dan budaya dari suatu komunitas yang hidup pada lingkungan alam tertentu. Suatu spesies dinyatakan sebagai tumpuan (keystone) dengan pengandaian seperti ini: bayangkan sagu menghilang dari Tanah Papua, maka identitas orang Papua yang ber-ibu sagu tidak akan lagi dapat kita kenali. Kedudukan sagu sebagai spesies tumpuan budaya sudah dijelaskan dengan bernas oleh Roy Ellen (2004, 2006) pada konteks masyarakat Nuaulu di pulau Seram, Maluku. Dalam kasus lain, James J. Fox (1996) telah menjelaskan peran krusial pohon lontar (Borassus flabellifer L.) bagi masyarakat di pulau Rote melalui kajian sejarah ekologi.

Plattern dan Henfrey (2009, p. 493) menyatakan tumpuan budaya sebagai elemen- elemen sistem dengan fungsi-fungsi krusial dalam memertahankan (maintaining) tingkat

19 tertentu dari kompleksitas struktural. Pengertian ini menunjukkan bagaimana organisasi sosial, kesaling-terhubungan material dalam suatu ekosistem, dan faktor-faktor subjektif saling berjalin dalam mengelola keberlangsungan dan pemanfaatan suatu spesies sehingga menjadikannya berada pada kedudukan sentral dari kompleksitas ekonomi, sosial, dan budaya suatu komunitas. Dalam pengertian inilah, sagu menempati kedudukan sentral sebagai spesies yang berperan dalam mengondisikan pengaturan tenurial, pengelolaan lingkungan, pemenuhan kebutuhan, serta interaksi orang Kais dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

Orang Kais atau Kaiso laut adalah salah satu diantara beberapa komunitas adat yang hidup di wilayah hutan sagu daerah kepala burung pulau Papua bagian barat. Secara administratif mereka menetap di kampung Kais-Tapuri, distrik Kais, kabupaten Sorong Selatan.

Pada tahun 2017 populasi mereka berjumlah 517 jiwa. Mereka menjalani cara hidup berburu dan meramu serta mengkonsumsi pati sagu sebagai sumber karbohidrat utama. Sebelum dimukimkan di perkampungan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad dua puluh, klan-klan (marga) yang membentuk idenitas orang Kais saat ini hidup secara semi-menetap di wilayah hutan.

Tidak heran apabila setiap klan memiliki lokasi asal-usul yang berbeda-beda yang dijadikan basis referensial kepemilikan dusun sagu setiap klan. Artinya, pengerangkaan administratif dalam konsepsi teritorial negara yang didapati dalam peta administratif Papua tidak mencerminkan keadaan tenurial yang sesungguhnya (Visser, 2001). Misalnya, meski sebagian dusun sagu milik marga Abago berada di wilayah yang secara administratif masuk dalam teritori kampung Saga di distrik Metemani, orang Iwaro yang bermukim di kampung Saga tidak dapat mengklaim dusun tersebut sebagai milik mereka. Sekalipun orang Iwaro boleh memanfaatkan sumber daya di dusun tersebut untuk keperluan subsistensi mereka. Hal ini dimungkinkan semenjak pengetahuan tentang sistem hak, wilayah, dan akses atas sumber daya hutan telah diketahui secara bersama baik diantara anggota suatu marga maupun antarmarga melalui transmisi lisan dan generasi ke generasi.

Wilayah hutan (tanagubu), termasuk di dalamnya dusun sagu (tanaobu), merupakan objek dari pengaturan tenurial orang Kais. Dua kategori wilayah itu dimiliki oleh marga (secara komunal). Setiap anggota dari suatu marga bisa mengklaim dan mempunyai hak untuk mengambil sumber daya di wilayahnya. Namun secara politis, hanya laki-laki yang memiliki hak untuk menentukan penggunaan lahan. Hak ini diwariskan hanya pada anak laki-laki (sistem patrilineal). Oleh sebab itu anak laki-lakilah yang menyandang mandat untuk “jaga dusun”.

Perempuan memperoleh hak pemanfaatan sumber daya hutan melalui relasinya dengan bapak, suami, atau saudara laki-laki (Larastiti, 2020, p. 110). Dengan kata lain, pengaturan untuk

20 memanfaatkan sagu serta sumber daya lain yang terdapat di dalam ekosistem hutan telah membentuk jalinan relasi dan kedudukan sosial antara individu dan marga, antara laki-laki dan perempuan (gender), serta antarmarga yang mewujud dalam relasi tenurial orang Kais.

Berkenaan dengan pengelolaan lingkungan, saya sepakat dengan Ellen (2006) yang mempertimbangkan moda reproduksi tanaman sagu dan pola relasi tenurial sebagai kondisi yang tidak memungkinkan orang Kais untuk mengembangkan praktik budidaya berdasarkan seleksi varietas dalam skala luas. Meski demikian, bukan berarti bahwa orang Kais tidak mengembangkan praktik pengelolaan tanaman sama sekali. Pengaturan tanaman yang terkait dengan pengelolaan lingkungan di mana tanaman itu tumbuh ditemui, tapi pada tingkat yang terbatas.

Orang Kais mengenal dua kategori sagu berdasarkan riwayat pertumbuhannya. Sagu tanam merujuk pada pohon sagu hasil penanaman seseorang, serta sagu alam merujuk pada rumpun sagu yang tumbuh nyaris atau sama sekali tanpa campur tangan manusia. Sagu tanam merupakan cara perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan dengan cara mengambil anakan dari satu rumpun sagu untuk ditanam di tempat lain, umumnya di tepi sungai atau dekat kampung. Tujuannya agar suatu hari si penanam atau keturunan yang ia tunjuk sebagai pewaris pohon itu dapat menokok sagu dengan lebih mudah (tidak jauh dari rumah). Perkembangbiakan vegetatif umumnya dikenakan pada sagu jenis bitafo yang dijuluki sagu raja karena kandungan patinya dianggap paling banyak.

Praktik di atas tidak dilakukan dalam skala luas dan terorganisir. Sebagian orang memandang praktik ini tidak terlalu efektif karena pohon sagu tanam ditaksir lebih lama tumbuh ketimbang sagu yang tumbuh pada rumpun-rumpun di dusun. Mereka mengibaratkan pohon sagu tanam “seperti manusia saja, kalau ada keluarga kita yang macam disisihkan begitu, lalu dibiarkan tinggal sendiri terpisah dari keluarga, orang akan susah hidup daripada kita anak- anak yang masih tinggal dengan orangtua. Orang yang tersisih akan rasa sedih, susah, mau cari makan pun lebih berat daripada kita yang sama-sama orang tua”.

Perkembangbiakan secara generatif lebih jamak terjadi di dusun sagu. Praktik ini lebih mencerminkan adanya relasi antar spesies yang bersifat mutual berkenaan dengan kesaling- terhubungan materi dalam ekosistem dusun sagu. Orang Kais mengenal praktik yang disebut monimo mesu atau “kebun apatar (ulat sagu)” yang berguna dalam menyediakan sumber protein berlimpah dari ulat sagu. Monimo mesu adalah bidang lahan bekas penebangan pohon- pohon sagu di mana orang Kais menyisakan batang-batang sagu yang telah dibuka kulitnya kemudian ditinggalkan selama sekitar dua minggu agar kumbang sagu (Rhynchophorus ferrugineus) bisa bertelur.

21 Dari perspektif spesies lain, masa bera yang pendek ini menyediakan kesempatan bagi bakteri dan mikroba untuk melakukan proses pembusukan empulur sagu yang pada gilirannya menyediakan sumber makanan bagi larva kumbang sagu. Setelah dua minggu, orang akan kembali lagi untuk mengumpulkan larva-larva yang gemuk. Apatar menjadi sumber protein penting yang juga digunakan sebagai umpan untuk memancing ikan atau mengail udang.

Artinya, praktik ini sekaligus berperan dalam menyediakan sarana memperoleh sumber-sumber protein lain.

Setelah panen apatar dilakukan, orang akan membakar bidang lahan tersebut sebab mereka percaya bahwa buah-buah sagu yang berceceran di alas monimo mesu yang telah dibakar akan lebih cepat tumbuh menjadi tunas-tunas lalu pohon-pohon baru ketimbang sagu tanam. Tunas-tunas yang tumbuh membentuk rumpun yang kemudian ditata agar pertumbuhan tunasnya berjalan baik. Beberapa tunas dipangkas agar pohon bisa tumbuh sehat. Selebihnya, tunas baru tumbuh alami hingga mencapai usia matang. Monimo mesu merupakan contoh pengelolaan lingkungan di mana manusia, mikroba dan bakteri, serangga, dan tumbuhan sama- sama memperoleh manfaat dalam suatu daur hidup dan rantai makanan yang mempertautkan spesies-spesies berbeda ini.

Seperti halnya komunitas-komunitas pemburu-peramu di belahan dunia lain yang sangat bergantung pada lingkungan hidup alamiahnya, begitu pula dengan orang Kais. Mereka menjalani gaya hidup “apa yang diperoleh hari ini, dikonsumsi hari ini.” Orang Kais tidak mengenal konsep menyimpan persediaan makanan layaknya kaum tani atau orang kota. Satu- satunya bahan makanan yang mereka simpan di rumah adalah tepung sagu sebagai bahan pangan pokok. Dalam kadar yang kecil, bisa jadi ada penyimpanan daging, namun hal ini tidak berlaku reguler. Satu-satunya yang bisa disimpan secara berkala adalah kayu bakar untuk perapian di kala masak. Ketika laki-laki Kais berhasil memperoleh hewan buruan seperti babi hutan atau rusa, maka hal yang diprioritaskan adalah membagi daging hasil buruan tersebut ke anggota keluarga besar (extended family). Untuk sebagian besar, kebutuhan pangan mereka seperti sayur-mayur, daging, dan buah-buahan dipenuhi pada satu hari dan untuk dikonsumsi hari itu juga. Aktivitas untuk memenuhi sarana hidup dasar ini diekspresikan ke dalam dua kosakata: mencari dan tokok sagu. Mencari merujuk pada ragam kerja untuk memperoleh sayur, daging, kayu bakar, dan hasil bumi. Sedangkan tokok sagu berarti kerja mengambil isi atau pati dari pohon sagu untuk digunakan sebagai bahan pangan pokok. Dua aktivitas dasar orang Kais itu berlangsung di—dan dipenuhi dari—hutan dan sungai. Seperti salah satu ungkapan yang pernah saya dengar: “ko mau pigi cari makan, cari kayu, pigi sudah [ke hutan].”

22 Orang Kais memilah ruang hidup mereka (selain kampung tempat bermukim) ke dalam tiga kategori ruang, yakni tanagubu (hutan rimba), tanaobu (dusun sagu), dan sode (sode mafado = sungai besar; sode afote = sungai kecil/kali). Tanagobu adalah hutan rimba yang masih penuh dengan pohon, belum ditanami kelapa dan tanaman-tanaman lain. Hutan rimba adalah ruang jelajah atau tempat laki-laki dewasa dan remaja (dalam transisi menuju fase dewasa) berburu bermacam hewan seperti babi, rusa, kasuari, dan juga mencari ulat sagu (mosaino). Perempuan tidak mencari sampai ke hutan rimba sebab bagi mereka lokasinya terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Sedangkan tanaobu adalah tempat mencari yang “dekat- dekat saja.” Baik laki-laki maupun perempuan bisa mencari di sini. Inilah tempat orang menokok sagu, mencari sayur, mengumpulkan kayu bakar, tanam kelapa, pisang, memancing, dan mencari kayu untuk membuat perahu. Orang Kais juga membuat rumah kayu atau morokunano sebagai tempat tinggal mereka ketika mencari di dusun. Morokunano sekaligus befungsi sebagai penanda bahwa dusun tersebut “berpenghuni.” Kemudian, sungai juga merupakan tempat mencari, baik bagi laki-laki atau perempuan, berbagai sumber protein hewani seperti udang, ikan, siput, dan kura-kura. Sungai dan dusun sagu saling berkaitan. Orang Kais menamai dusun sagu dengan nama-nama sungai dan kali (cabang sungai) yang melintasi dusun tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang menunjuk dusun tertentu, maka itu artinya ia juga sekaligus merujuk pada sungai atau kali yang menjadi “jalan” sekaligus penanda bagi dusun tersebut. Toponimi ini menunjukkan bagaimana hutan (dusun sagu) dan sungai dipandang sebagai satu paket dalam kultur orang Kais; sebagai penyangga kehidupan mereka.

Selain klasifikasi di atas, hutan juga terpilah-pilah berdasarkan aspek kepemilikan, terutama untuk kategori dusun sagu. Akses atas sumberdaya hutan diatur melalui pranata kekerabatan, semenjak hutan “dimiliki” secara komunal oleh fam. Orang Kais dan suku-suku lain seperti Awee dan Iwaro yang hidup bertetangga dengannya mengenal konsep “tanah bersambung” yang berarti bahwa seluruh hamparan hutan “sudah ada yang punya.” Batas tanah ulayat orang Kais adalah tanah ulayat orang Awee, orang Iwaro, dan seterusnya. Dengan demikian, tidak ada tanah yang tidak bertuan. Batas internal, yakni batas tanah ulayat dari satu fam ke fam lain, dan juga batas eksternal, dari satu suku ke suku lain, bersifat lentur dengan penanda batas alamiah (pohon atau sungai). Lentur di sini berarti bahwa batas itu tidak kaku, dan dalam batas-batas tertentu, orang bisa mengambil sumberdaya yang bisa jadi sudah masuk ke wilayah fam atau suku lain, dengan izin lisan baik sebelum atau setelah mengambil, misalnya ketika seseorang menebang pohon sagu untuk keperluan makan sehari-hari. Pengetahuan tentang wilayah tanah ulayat dan batas-batasnya, termasuk pemilik tanah ulayat di luar batas- batas tanah mereka, dimiliki oleh orang-orang tua melalui transmisi lisan dari generasi

23 sebelumnya yang kemudian ditransmisikan ke generasi berikut, di antaranya melalui praktik sehari-hari manakala orang tua dan anak-anaknya sedang mencari ke dusun atau hutan.

Klaim suatu fam atas wilayah tertentu didasarkan pada penemuan lokasi yang belum pernah dijadikan tempat hidup oleh kelompok lain, atau jika pun telah didiami oleh kelompok lain, terdapat kesepakatan untuk membagi wilayah penghidupan masing-masing. Klaim ini berupa cerita riwayat leluhur ketika menemukan lokasi hutan tempat mereka mencari makan yang ditransmisikan secara lisan ke generasi penerusnya. Seperti sudah disinggung pada bagian sebelumnya, pada masa lalu orang Kais dan suku-suku lainnya masih menjalani pola hidup berpindah-pindah tempat di sepenjuru kawasan hutan. Contohnya, kisah fam Tebe yang mencari makan di dusun sagu Mugarai. Leluhur fam Tebe berasal dari wilayah pegunungan daerah Maybrat. Dikisahkan nenek moyang Tebe turun dari daerah gunung ke arah muara sungai untuk mencari penghidupan. Suatu waktu mereka tiba di lokasi dusun sagu Mugarai sekarang dan melihat tampaknya lokasi ini cocok untuk dijadikan tempat tinggal dan mencari makan. Di sana, mereka bertemu dengan moyang orang marga Kaitao. Moyang Tebe bertanya, bisakah kita mencari makan di sini. Moyang Kaitao berkata bahwa lokasi tersebut “tidak ada penghuninya.” Maka mulailah moyang Tebe tinggal di lokasi yang dinamai Mugarai dan mencari makan di situ sampai hari ini. Keturunan Tebe sampai hari ini berhak mencari makan (mengambil sumberdaya) di dusun sagu Mugarai. Dengan kata lain, ada banyak keluarga batih yang mempunyai hak untuk memanfaatkan sumberdaya alam pada satu dusun sagu.

Bagaimana pranata kekerabatan mengatur akses atas sumberdaya alam? Pertama-tama, pengaturan akses diarahkan pada wilayah hutan dan dusun sagu, tidak termasuk sungai.3 Setiap orang Kais mestilah lahir di dalam satu keluarga batih di bawah naungan marga sang bapak.

Anak-anak dianggap sebagai anggota fam bapaknya yang ditandai dengan penyematan nama fam bapak pada nama belakang mereka. Sebagai anggota dari suatu keluarga batih, baik anak laki-laki maupun perempuan, mereka dilibatkan dalam kerja menokok sagu dan mencari sejak kanak-kanak. Seorang anak laki-laki akan memperoleh hak untuk mencari penghidupan sendiri (menokok sagu dan mencari) ketika ia telah menikah. Selama belum menikah, kedudukannya sebagai anak dalam arti lain berarti hanya patuh pada titah orang tua, termasuk di ranah aktivitas subsisten. Begitu pula dengan anak perempuan. Meski demikian, seorang anak perempuan, dalam banyak kasus, akan kehilangan hak untuk mencari di dusun fam bapaknya ketika ia sudah

3 Pada prinsipnya, setiap orang bisa mengambil ikan di bagian sungai mana pun. Namun, semenjak kegiatan tokok sagu dan mencari selalu dilakukan di dusun masing-masing fam, biasanya orang mencari ikan juga di wilayah sungai yang dekat dengan dusun mereka.

24 menikah4 sebab ia dianggap sudah “dibeli” oleh fam suaminya dan karena itu ia ada di bawah tanggung jawab suami; dalam bahasa orang Kais, “sudah ikut (marga) suami.” Ini berarti bahwa anak perempuan tersebut akan mencari penghidupan di dusun sagu fam suaminya, baik bersama keluarga batih maupun keluarga besar dari fam suami.

Cerita di atas juga berarti bahwa hak waris atas dusun sagu diteruskan melalui garis laki- laki (patrilineal). Perempuan masih bisa memperoleh manfaat dari dusun sagu orang tuanya dalam batas-batas tertentu atau sebagaimana disepakati oleh anggota fam dan terutama para tetuanya. Batas ini umumnya sekedar untuk menokok sagu guna memenuhi pangan keluarga atau mengumpulkan sayur, dan hal ini pun dilakukan sebagai opsi kedua saja. Umumnya, perempuan yang sudah menikah akan ikut mencari penghidupan di dusun sagu fam suaminya.

Penguasaan dusun sagu oleh laki-laki juga berarti bahwa keputusan-keputusan penting menyangkut sumberdaya berada di tangan laki-laki. Perempuan, baik istri maupun saudara kandung si laki-laki, tidak punya “suara” untuk mengambil keputusan dan hanya “ikut apa kata laki-laki.”5 Tidak heran jika ada ungkapan bahwa anak laki-lakilah yang “jaga dusun.” Hal ini sangat penting untuk diperhatikan ketika klan atau fam berhadapan dengan aktor lain yang berkepentingan atas tanah dan sumberdaya seperti perusahaan, sebagaimana dalam konteks transaksi lahan atau pasokan tual sagu (pada kasus industri sagu).

Suatu pemandangan umum dalam kehidupan sehari-hari orang Kais adalah pembagian kerja berdasarkan gender. Tugas utama laki-laki adalah berburu dan membuat perahu. Mereka juga terlibat dalam tahap-tahap tertentu kerja menokok sagu, mengambil kayu bakar, serta memperbaiki rumah dan membuat atau merawat perkakas kerja. Sedangkan tugas perempuan adalah menokok sagu dan mengumpulkan sayuran. Perempuan juga dibebani tanggung jawab untuk memasak, menyiapkan makanan untuk anggota keluarga, mengurus anak, mencuci pakaian dan piring, serta mencari sumber protein di luar ranah perburuan, seperti memancing dan mengambil kerang di sungai. Sebetulnya, jika didaftar, perempuan mempunyai daftar pekerjaan yang lebih panjang ketimbang laki-laki. Itulah sebabnya umpatan yang kerap terlontar dari mulut perempuan yang marah karena lelah bekerja adalah “laki-laki ni hanya tahu bakar uang!” (maksudnya merokok), atau “anak laki-laki ni hanya tahun main saja!” Pola pembagian kerja ini disosialisasikan dan diinternalisasikan oleh orang tua sedari dini kepada anak-anaknya. Memang, anak-anak, setidaknya sejak usia empat tahun, sudah diajak oleh orang tua mereka untuk mencari atau menokok sagu ke dusun sagu.

4 Rupanya hal ini tidak berlaku umum. Pada fam Tebe, misalnya, anak perempuan yang sudah menikah tetap diperkenankan untuk mencari penghidupan di dusun sagu bapaknya.

5 Untuk analisis lebih rinci tentang perempuan dan hak atas sagu, lihat artikel Ciptaningrat Larastiti dalam jurnal ini.

25 Sejak usia dini pula orang tua menyosialisasikan dan menginternalisasikan pembagian kerja berbasis gender kepada anak-anaknya: tugas utama laki-laki yakni berburu dan membuat perahu, sementara perempuan menokok sagu dan mengumpulkan sayuran.6 Sebagai contoh, pada suatu waktu saya hendak memotret dua anak kecil bersaudara sepupu, Elon Asikasau (laki- laki, tiga setengah tahun) dan Natalia Tebe (perempuan, empat tahun) ketika ikut keluarga mereka menokok sagu. Elon baru saja dibuatkan mainan perahu oleh bapaknya. Tetapi, ketika saya hendak mengambil gambar, mainan perahu dipegang oleh Natalia. Seketika jua ibunya Elon yang melihat kami menginterupsi, “Natalia, jangan ko pegang itu Elon punya perahu. Elon pegang ko punya perahu. Perempuan itu pegang nani, laki-laki baru perahu.” Selanjutnya, gambaran tentang pengorganisasian tenaga kerja serta distribusi hasil kerja akan dipaparkan melalui contoh kerja menokok sagu. Gambaran ini sekaligus berperan sebagai perbandingan dengan industri sagu yang dijalankan Perhutani.

Ada satu ungkapan orang Kais yang saya pernah dengar, “tidak seperti orang gunung (baca: Maybrat) yang harus tunggu panen dari kebun, kita orang Kais kalau lapar bisa tokok sagu hari ini dan langsung makan hari ini juga.” Suatu ungkapan yang menunjukkan kemurahan hati alam sekaligus gambaran tentang kegiatan produktif yang bersifat “mengambil”. Orang Kais mengenal lima jenis pohon sagu yang digolongkan berdasarkan panjang duri pohonnya.

Secara berurutan, pohon dengan duri paling panjang yakni mugici, kororo, bitafo, dan fiaro.

Satu jenis lainnya, yakni reimamare, tidak berduri, dan sering kali juga disebut sagu nona. Di antara lima jenis sagu tersebut, jenis mugici dan bitafo yang paling sering dikonsumsi orang Kais. Menurut mereka, mugici adalah jenis yang paling banyak ditemui di hutan. Akan tetapi, bitafo dianggap lebih unggul karena kandungan patinya banyak. Oleh karena itu, ia diberi julukan sagu raja.

Orang Kais tidak mengorganisir suatu usaha budidaya pohon sagu. Pada dasarnya mereka hanya mengambil pohon sagu yang tumbuh secara alami. Praktik penanaman pohon sagu dilakukan, namun sifatnya terbatas, individual, tidak dilakukan dalam skala luas dengan pengerjaan yang terorganisir. Dengan begitu, orang Kais mengenal dua kategori pohon sagu berdasarkan cara tumbuhnya yang berkaitan dengan soal akses atas pohon sagu. Pertama adalah sagu alam, yakni pohon sagu yang tumbuh alami tanpa campur tangan manusia. Sekalipun diakui pohon sagu alam tumbuh tanpa campur tangan manusia, namun orang Kais percaya bahwa sagu alam tumbuh berkat nenek moyang mereka. Berkenaan dengan akses, setiap orang diperkenankan mengambil pohon sagu alam jenis apa saja. Semua orang bisa “makan” dari

6 Sekalipun, di dalam praktik kerja tokok sagu, laki-laki juga terlibat dalam tahap-tahap kerja tertentu.

26 pohon sagu alam tanpa perlu meminta izin pada seseorang. Bahkan jika ada seseorang menebang pohon sagu alam di dusun sagu milik fam atau keluarga lain satu marga, hal ini tidak menjadi masalah sepanjang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mereka percaya bahwa pohon sagu alam tidak akan habis.

Jenis kedua, sagu tanam, adalah pohon sagu yang sengaja ditanam dan diketahui merupakan buah dari usaha penanaman seseorang. Jenis sagu yang ditanam umumnya bitafo, kororo, mugici, dan reimamare. Usaha penanaman itu sendiri dilakukan dengan cara mengambil anakan pohon sagu, kemudian ditanam di lokasi tertentu dan dibiarkan tumbuh alami. Pohon sagu tanam umumnya terletak di pinggir sungai yang dekat dengan kampung atau di bagian tepi sungai di dusun sagu. Pada pokoknya, sagu ini ditanam di lokasi yang memudahkan orang untuk menokok sagu. Berkenaan dengan akses, pada pohon sagu tanam melekat hak milik si penanam. Pohon itu hanya boleh dimanfaatkan oleh si penanam atau keturunan yang ditunjuknya. Pelanggaran atas aturan ini akan menimbulkan masalah.

Contohnya, di dusun Yese milik marga Abago terdapat satu pohon sagu yang tumbuh sangat tinggi hasil penanaman tete Abraham Abago. Tete Abraham sudah lama meninggal dan ia mewariskan pohon sagu bitafo tersebut kepada tiga dari sebelas anaknya. Hanya tiga pewaris itu yang mempunyai hak untuk menebang atau memberi izin untuk memanfaatkan pohon sagu tersebut. Orang lain sudah hampir pasti tahu tentang kepemilikan dari pohon sagu itu semenjak orang-orang yang mencari ke dusun Yese adalah anggota dari satu fam yang sama.

Dalam percakapan sehari-hari, istilah ‘tokok sagu’ merujuk pada seluruh tahap proses produksi pangan pokok, yakni tepung sagu basah. Akan tetapi, istilah ‘tokok sagu’ itu sendiri sebetulnya secara spesifik merujuk pada proses pengerukan isi batang sagu menggunakan alat yang disebut nani, untuk kemudian diolah dan diambil patinya. Proses ini, yang menjadi bagian pokok dalam pembuatan bahan pangan tepung sagu, merupakan bagian kerja kaum perempuan.

Oleh karena itu, tokok sagu identik dengan pekerjaan kaum perempuan, meskipun pada keseluruhan tahap produksinya terdapat pula kontribusi tenaga kerja laki-laki.

27 BAB 5. PARADOKS PEMBANGUNAN

5.1 Akumulasi Kapital di Sektor Pertanian-Pangan

Pada bagian ini kita akan melacak bagaimana orang Kais terinkorporasi ke dalam moda produksi kapitalis. Pengamatan atas proses sejarah ini dalam hubungannya dengan proses akumulasi kapital di Papua akan ditinjau melalui konsep moda produksinya Karl Marx sebagaimana dimanfaatkan oleh Eric Wolf (1982). Perlu digarisbawahi, Wolf tidak menempatkan konsep moda produksi dalam suatu kerangka evolusi kebudayaan secara unilinear atau sekedar klasifikasi tipe masyarakat, melainkan sebagai cara berpikir dalam memandang relasi-relasi strategis yang terbentuk dari pengalaman ekspansi Eropa terhadap populasi-populasi lain (yang disebut masyarakat “primitif”, tribal) guna melihat konsekuensi yang lebih jauh dari keterhubungan tersebut (Wolf 1982: 100). Kemudian, berbeda dengan eksponen aliran Marxian struktural seperti Maurice Godelier yang juga memanfaatkan konsep moda produksi dalam menganalisis relasi antar-moda produksi kapitalis dan prakapitalis, Wolf tidak memandang relasi di antara keduanya dalam pengertian kausalitas struktural. Ia sepakat dengan pendekatan sistem yang mekanistis dalam memperhatikan relasi-relasi antarelemen di dalam moda produksi, namun, menurut Wolf, pemahaman strukturalis memiliki keterbatasan manakala menempatkan orang-orang sebagai wahana semata dari sistem, yang dengan demikian menampik aspek agensi atau kemungkinan dari manusia untuk berkesadaran di dalam proses historis (Wolf 1982: 401).

Pengertian tentang moda produksi dilandasi oleh konsep ‘kerja’, ‘tenaga kerja’, dan

‘kerja sebagai proses sosial’. Pembedaan konsep kerja dan tenaga kerja merupakan salah satu sumbangsih kunci Marx dalam tradisi ekonomi politik (Fine dan Saad-Filho 2010: 20). Kerja merupakan aktivitas individu sosial dalam upaya mentransformasi berbagai sumberdaya di alam untuk digunakan bagi kepentingan manusia. Sementara tenaga kerja merupakan segenap kemampuan fisik maupun kognitif yang dimiliki individu, yang menubuh pada individu tersebut (sebagai makhluk biologis), dalam usahanya mentransformasikan kekuatan di alam.

Semenjak manusia terlahir dalam relasinya dengan manusia lain alias makhluk sosial, dan individu-individu yang ada selalu merupakan individu sosial, maka kerja sejatinya merupakan proses sosial. Kerja itu sendiri, beserta tata cara bagaimana tenaga kerja dikerahkan, dalam prosesnya sudah selalu bersifat sosial; di dalamnya terdapat serangkaian tata cara dalam hal mengorganisir hubungan antarorang dalam proses mentransformasi alam (hubungan manusia dengan alam). Marx memandang bahwa aktivitas produksi merupakan aspek paling elementer di dalam kehidupan ekonomi manusia. Produksi itu sendiri merujuk pada rangkaian kompleks

28 dari relasi-relasi yang mutual dan saling tergantung antara alam, kerja, tenaga kerja, dan organisasi sosial. Aktivitas produksi merupakan pengorganisiran secara sosial manusia dalam 1) usahanya mentransformasi alam, serta 2) mencipta dan mencipta ulang ikatan-ikatan sosial yang memengaruhi usaha transformasi alam tersebut. Dengan demikian, aktivitas produksi dapat bermakna keterlibatan manusia dengan alam serta reproduksi dari ikatan-ikatan sosial (Wolf 1982: 74–75).

Konsep kerja sebagai proses sosial memungkinkan kita untuk mengonseptualisasikan beragam cara yang dilakukan manusia dalam mengorganisir aktivitas produksi mereka. Cara- cara mengorganisir aktivitas produksi itu membentuk suatu moda produksi, yakni serangkaian relasi sosial yang muncul secara spesifik dan historis melalui mana tenaga kerja diorganisasikan untuk mentransformasi alam dengan perantaraan perkakas kerja, kemampuan, organisasi, dan pengetahuan. Buat Wolf (1982: 75–76), kegunaan konsep ini tidak terletak pada perkara pengklasifikasian, tetapi dalam kapasitasnya untuk menggarisbawahi relasi-relasi strategis di dalam perkembangan kerja sebagai proses sosial yang pada gilirannya mengorganisasikan keragaman manusia.

Analisis atas pertautan antar-moda produksi juga berguna dalam menjelaskan perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat. Bagi Wolf, perubahan budaya atau evolusi kebudayaan tidak terjadi di dalam masyarakat yang terisolir, namun selalu terjadi di dalam sistem yang saling berhubungan (interconnections) di mana tiap-tiap masyarakat yang berbeda- beda terhubung di dalam arena sosial yang lebih luas. Wolf membangun konstruksi moda produksi dalam konteks kepentingan untuk menganalisis ekspansi dampak dari moda produksi kapitalis di sepenjuru dunia di mana tenaga kerja sosial dialokasikan secara berbeda-beda.

Konstruksi yang dibangun Wolf ini membantu dalam menunjukkan pertemuan moda produksi tersebut. Untuk tujuan tersebut, dia mendefinisikan tiga moda produksi: moda produksi kapitalis, moda produksi perupetian, dan moda produksi berlandaskan kekerabatan (Wolf 1982:

76). Konstruksi Wolf berperan dalam menunjukkan kesalingterhubungan di antara masyarakat yang berbeda-beda dalam proses historis, khususnya pada konteks perluasan moda kapitalis ke sepenjuru dunia. Lebih lanjut, kegunaan dari konsep moda produksi terletak pada kemampuannya untuk memberikan kita gambaran relasi-relasi intersistemis maupun intrasistemis. Ia menyarankan agar kita menggunakan konsep tersebut untuk mengungkap cara- cara di mana suatu moda, yakni kapitalisme, berinteraksi dengan moda-moda produksi lain dalam rangka meraih dominasinya (Wolf 1982: 79). Perlu digarisbawahi pula bahwa hal utama yang mencirikan kapitalisme adalah pembelian dan penjualan kapasitas pekerja atas tenaga kerja mereka dan penggunaannya dalam produksi komoditas untuk tujuan meraup laba (Fine

29 dan Saad-Filho 2010: 19–20). Hal inilah yang akan kita cermati dalam pertautan antar-moda produksi yang terjadi dalam konteks industrialisasi sagu, manakala operasi industrial dapat bekerja melalui curahan tenaga kerja komunitas setempat.

Analisis dalam tulisan ini akan mengikuti cara bagaimana Wolf menggunakan konsep moda produksi seperti dipaparkan di atas. Dalam bagian ini saya mencoba untuk menelusuri seperti apa kesalingterhubungan orang Kais dengan masyarakat-masyarakat lain dalam arena sosial yang lebih luas pada tiap babak sejarah (Wolf 1982: 76). Analisis atas proses pengerahan tenaga kerja secara sosial dalam dimensi historis ini menunjukkan beberapa poin dalam hal:

• pentingnya untuk memperhatikan hubungan antara kuasa negara terhadap komunitas berlandaskan kekerabatan;

• pelibatan orang Kais dengan moda produksi kapitalis dimulai sejak pendudukan oleh pemerintah kolonial Belanda, namun betul-betul berjalan lancar semenjak fase pendudukan Papua oleh negara Indonesia, terutama semenjak rezim Orde Baru;

• kesalingterhubungan antara orang Kais dengan kekuatan politik negara Indonesia dan kapital perusahaan memperlihatkan bahwa bergantinya rezim pemerintahan menunjukkan bergantinya cara ekstraksi sumberdaya alam di ruang hidup orang Kais serta cara bagaimana tenaga kerja setempat dieksploitasi.

5.2 Industrialisasi dan Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi

Kehadiran industri sagu di ruang hidup orang Kais memunculkan satu pertanyaan:

apakah pembangunan industri bisa menempatkan orang Kais sebagai subjek pembangunan?

Kawasan lahan gambut yang didominasi tutupan pohon sagu alami di wilayah pesisir Sorong Selatan telah mengalami beberapa “tindakan” berbeda dari para pemodal yang datang dari luar. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda mengusahakan budidaya pohon damar untuk diambil getahnya. Pada masa Orde Baru dan transisi Reformasi, pola ekstraktif berlangsung melalui izin konsesi kayu untuk mengambil terutama kayu-kayu berharga seperti pohon besi.

Kemudian, pada periode kedua masa pemerintahan Presiden SBY, modus ekstraksi yang lain mulai direncanakan dan akhirnya dapat direalisasikan dalam masa pemerintahan Jokowi melalui skema industri pertanian sagu. Industri sagu dianggap bisa memberikan alternatif lain dalam hal eksploitasi hutan alami Papua, di luar aktivitas industri yang coraknya destruktif seperti konsesi kayu dan perkebunan kelapa sawit. Industri sagu dijalankan tanpa mengubah jenis tanaman alami setempat, melainkan memberi penekanan pada tata kelola organisasi penanaman sekalipun sifat pengorganisasiannya mirip perkebunan. Oleh karena itu, sebagian

30 pakar menilai pengembangan industri sagu sebagai praktik yang potensial dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan (Ehara, Toyoda, dan Johnson 2018).

Ada dua hal yang akan disoroti pada bagian ini. Tidak seperti model ekstraktif konsesi kayu yang mengambil hasil hutan tanpa melakukan reorganisasi ruang, model industri sagu dapat dijalankan pertama-tama mesti melalui reorganisasi ruang. Hal ini mencakup pengklasifikasian lahan (dengan batas-batas satuan lahan) serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti sistem kanal7. Dalam hubungannya dengan eksistensi kepengaturan ruang yang telah dibangun dan dijalankan orang Kais selama ratusan atau ribuan tahun sebelumnya, proses industrialisasi sagu dapat diartikan pertama-tama sebagai intervensi kepengaturan ruang baru guna memberi jalan bagi proses akumulasi kapital kemudian. Kedua, kepengaturan yang hendak dipraktikkan ke dalam ruang hidup orang Kais juga mengandaikan (tak terpisah dari) perlunya pengaturan atas populasi setempat guna menyediakan pasokan tenaga kerja untuk moda produksi yang baru.

Pembangunan pabrik tepung sagu di Papua Barat dilatarbelakangi oleh diskursus pembangunan kedaulatan pangan nasional yang diyakini bisa tercapai melalui industrialisasi.

Hal ini tecermin dari pernyataan Presiden Jokowi dalam pidatonya saat pembukaan pabrik sagu Perhutani pada 1 Januari 2016, bahwa upaya pemerintah untuk membangun pabrik sagu di Papua ditujukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional (Sutianto 2015). Guna mewujudkannya, pemerintah memberikan mandat kepada salah satu perusahaan negara, yakni Perhutani, untuk melaksanakan industrialisasi sagu di Papua. Meski direalisasikan pada masa pemerintahan Jokowi, usaha ini sebetulnya telah dirintis beberapa tahun sebelumnya pada masa pemerintahan SBY. Mandat industrialisasi sagu diluncurkan dengan terbitnya “Surat Penugasan Pengembangan Industri Sagu di Papua Barat”8 oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat itu dipimpin Dahlan Iskan, dengan Nomor S-90/MBU/2012, tanggal 29 Februari 2012. Di level lokal, penugasan ini ditindaklanjuti dengan izin dari Bupati Sorong Selatan dengan Nomor 522/126/BBS/2012 pada Juni 2012 serta Keputusan Bupati Sorong Selatan tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Nomor 522/223/BSS/XII, tanggal 14 Desember 2012, yang memuat keterangan izin konsesi seluas 16.055 hektare yang berlaku selama 25 tahun. Bagi Perhutani, ini merupakan kali pertama mereka mengelola konsesi hutan yang berada di luar Pulau Jawa.9

7 Pembangunan kanal sebagai ruas lalu lintas barang berkaitan dengan pengorganisasian penanaman serta panen.

8 Istilah resmi sebagaimana dicatat dalam dokumen sosialisasi AMDAL Perhutani Kais.

9 Wawancara dengan Panca Sihite, General Manager Perhutani Kais (13 Mei 2017).