Hubungan Posisi, Durasi dan Masa Bekerja dengan Kejadian. Nyeri Punggung Bawah (NPB) pada Masyarakat Penenun Ulos di

Teks penuh

(2) ii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(3) iii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(4) PRAKATA Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dengan judul “Hubungan Posisi, Durasi dan Masa Bekerja dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah (NPB) pada Masyarakat Penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi” ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Keperawatan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Setiawan, S.Kp, MNS., P.Hd selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara, Ibu Sri Eka Wahyuni, S.Kep, Ns, M.Kep selaku Wakil Dekan I, Ibu Cholina T. Siregar, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp.KMB selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Siti Saidah Nasution, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat selaku Wakil Dekan III Fakultas Keperawatan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ellyta Aizar, S.Kp, M.Biomed selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memberi saran dan arahan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih kepada Ibu Erniyati, S.Kp, MNS selaku dosen penguji I, dan Ibu Reni Asmara Ariga, S.Kp, MARS selaku dosen penguji II yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menghadiri proses sidang mulai dari sidang proposal sampai sidang akhir dan telah banyak memberi masukan dan saran yang sangat bermanfaat untuk penulisan skripsi ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, bapak K.simatupang, S.Pd dan ibu R.Tambunan atas segala cinta kasih, dukungan berupa dukungan finansial dan moril, serta doa yang telah menghantarkan saya sampai dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih juga kepada abang ipar saya, abang Sudiarjono dan Rudi Manik, kakak saya Novita, Metalita dan Putri Ayu, abang saya Roland. iv UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(5) dan adik saya Randi yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi. Kepada teman-teman mahasiswa/i fakultas keperawatan stambuk 2015, khususnya Zakiyah Nurhasannah, Ade Irma Suryani, Depi Lianti, Erida Napitupulu, Adelina Hutauruk serta teman-teman satu bimbingan saya, Vermona Limbong dan Titing Hartanti yang juga telah membantu dalam memberikan semangat, motivasi dan juga masukan selama proses penelitian. Semoga berkat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan memberkati setiap pihakpihak yang telah membantu peneliti. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Ilmu Keperawatan. Peneliti juga mengharapkan adanya saran maupun kritik dari pembaca guna untuk penyempurnaan skripsi ini. Terima Kasih. Medan,. Juli 2019. Penulis. v UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(6) DAFTAR ISI Halaman Judul ....................................................................................................... i. Halaman Pengesahan ............................................................................................ ii. Halaman Persetujuan ............................................................................................. iii. Surat Pernyataan Orisinalitas ................................................................................ iv. Prakata ................................................................................................................... v. Daftar Isi ................................................................................................................ vi. Daftar Lampiran .................................................................................................... ix. Daftar Tabel dan Skema ......................................................................................... x. Abstrak .................................................................................................................. xi. Abstract ................................................................................................................. xii. BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................... 13. 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 13. 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................... 17. 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................ 18. 1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................. 18. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 19. 2.1 Anatomi Tulang Belakang .................................................................. 19. 2.2 Nyeri Punggung Bawah ...................................................................... 22. 2.2.1 Klasifikasi Nyeri Punggung Bawah .......................................... 25. 2.2.2 Faktor Resiko Nyeri Punggung Bawah ..................................... 25. 2.2.3 Tanda dan Gejala Nyeri Punggung Bawah ............................... 30. 2.2.4 Penanganan Nyeri Punggung Bawah ........................................ 31. 2.3 Ergonomi ............................................................................................ 2.3.1 Sikap Tubuh dalam Bekerja ...................................................... 32 33. vi UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(7) 2.3.2 Mengangkat dan Mengangkut ................................................... 33. 2.3.3 Jam Kerja ................................................................................... 34. 2.3.4 Penyesuaian Ergonomi .............................................................. 34. 2.3.5 Penanggulangan Masalah Ergonomi ......................................... 34. 2.4 Metode Penilaian Ergonomi Rapid Entire Body Assesment (REBA) .............................................................................................. 2.5 Metode Penilaian NPB Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire ...................................................................................... 35 39. 2.6 Penenun Ulos ....................................................................................... 40. BAB 3. KERANGKA PENELITIAN ................................................................... 42. 3.1 Kerangka Penelitian ............................................................................ 42. 3.2 Defenisi Operasional ........................................................................... 44. BAB 4. METODE PENELITIAN ......................................................................... 47. 4.1 Desain Penelitian ................................................................................. 47. 4.2 Populasi dan Sampel ........................................................................... 47. 4.2.1 Populasi ..................................................................................... 47. 4.2.2 Sampel ....................................................................................... 47. 4.3 Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................................... 49. 4.3.1 Waktu Penelitian ....................................................................... 49. 4.3.2 Lokasi Penelitian ....................................................................... 49. 4.4 Pertimbangan Etik ............................................................................... 50. 4.5 Instrumen Penelitian ............................................................................ 51. 4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas .............................................................. 52. 4.6.1 Uji Validitas .............................................................................. 52. 4.6.2 Uji Reliabilitas ........................................................................... 53. 4.7 Prosedur Pengumpulan Data ............................................................... 53. 4.8 Pengolahan Data dan Analisa Data ..................................................... 55. vii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(8) 4.8.1 Pengolahan Data ........................................................................ 55. 4.8.2 Analisa Data .............................................................................. 55. BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................... 5.1 Hasil Penelitian .................................................................................. 57 57. 5.1.1. Analisa Univariat ................................................................... 57. 5.1.2. Analisa Bivariat Hubungan Posisi, Durasi dan Masa Bekerja dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah (NPB) pada Masyarakat Penenun Ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi .......... 61. 5.2 Pembahasan ........................................................................................ 63. 5.2.1. 5.2.2. Posisi, Durasi, Masa Bekerja dan Nyeri Punggung Bawah (NPB) pada Masyarakat Penenun Ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi ................................................................................ 64. Hubungan Posisi, Durasi dan Masa Bekerja dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Masyarakat Penenun Ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi ......................................................... 68. BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 77. 6.1 Kesimpulan ........................................................................................ 77. 6.2 Saran ................................................................................................. 77. DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 77. DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Daftar Riwayat Hidup Lampiran Inform Concent Lampiran Instrumen Penelitian Lampiran Master Data Lampiran Uji Normalitas Data Lampiran Distribusi Frekuensi Data Demografi Responden Lampiran Analisis Univariat Lampiran Analisis Korelasi Bivariat Lampiran Distribusi Frekuensi Pengukuran Posisi Bekerja dengan Rapid Entire Body Assesment (REBA) viii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(9) Lampiran Distribusi Frekuensi Pengukuran Nyeri Punggung Bawah (NPB) dengan Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire Lampiran Distribusi Frekuensi Usia Penenun Ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi Lampiran Analisis Crosstabulation Usia Responden dengan Masa Bekerja Lampiran Analisis Crosstabulation Usia Responden dengan Nyeri Punggung Bawah Lampiran Analisis Crosstabulation Masa Bekerja Responden dengan Nyeri Punggung Bawah Lampiran Jadwal Tentatif Penelitian Lampiran Taksasi Dana penelitian Lampiran Surat Izin Penelitian Lampiran Surat Etik Penelitian Lampiran Lembar Konsul. ix UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(10) DAFTAR TABEL DAN SKEMA Tabel 3.1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian ..................................... 44. Tabel 5.1. Distribusi Frekuensi dan Presentase Karakteristik Penenun Ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi ............................................................ 58. Distribusi Frekuensi dan Presentase Posisi, Durasi, Masa Bekerja dan Nyeri Punggung Bawah Penenun Ulos di Desa Lumban Suhi -Suhi .............................................................................................. 59. Analisis Distribusi Frekuensi Posisi, Durasi, Masa Bekerja dan Nyeri Punggung Bawah Penenun Ulos di Desa Lumban SuhiSuhi ................................................................................................ 61. Hubungan Posisi, Durasi dan Masa Bekerja dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah Masyarakat Penenun Ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi ......................................................................... 62. Skema 2.1. Alur Penilaian dengan Metode REBA .......................................... 38. Skema 3.1. Kerangka Penelitian ...................................................................... 43. Tabel 5.2. Tabel 5.3. Tabel 5.4. x UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(11) Judul. : Hubungan Posisi, Durasi dan Masa Bekerja dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah (NPB) pada Masyarakat Penenun Ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara. Peneliti. : Winda Simatupang. NIM. : 151101118. Jurusan. : S1 Ilmu Keperawatan. Tahun Akademik. : 2018/2019. ABSTRAK Nyeri punggung bawah merupakan nyeri diantara dasar tulang iga dengan bagian atas tungkai bawah. Penenun ulos dapat mengalami nyeri punggung bawah karena faktor posisi bekerja yang kurang ergonomis saat menenun ulos, durasi bekerja yang berlebihan dan masa bekerja yang lama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara posisi, durasi dan masa bekerja dengan kejadian nyeri punggung bawah pada masyarakat penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience atau accidental sampling melibatkan 51 responden. Hasil uji korelasi spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nyeri punggung bawah dengan posisi bekerja ( p=0.367) dan durasi bekerja (p=0.200) dan terdapat hubungan yang signifikan dengan masa bekerja (p=0,000). Nilai korelasi antara nyeri punggung bawah dengan masa bekerja menunjukkan adanya hubungan positif dan cukup kuat (r=0.471). Istirahat, masa bekerja dan gaya hidup diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan posisi dan durasi bekerja tidak berhubungan dengan nyeri punggung bawah. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan pengaruh istirahat, masa bekerja dan gaya hidup sebagai faktor yang mengurangi kejadian nyeri punggung bawah.. Kata kunci: Nyeri punggung bawah, posisi bekerja, durasi bekerja, masa bekerja, penenun ulos. xi UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(12) xii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(13) BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ulos adalah kain tradisional yang merupakan salah satu benda warisan budaya masyarakat Batak. Ulos juga telah menjadi salah satu warisan kebanggaan Indonesia. Masyarakat Batak selalu menggunakan kain ulos dalam berbagai upacara adat atau pesta. Mereka meyakini bahwa kain ulos memiliki nilai yang sangat tinggi dan bersifat sakral. Berdasarkan bentuk gorganya (ragam hias), ukuran serta fungsinya, ulos dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai penenun ulos disebut dengan partonun (Simatupang, 2018) Di Samosir, khususnya di Desa Lumban Suhi-Suhi, usaha menenun ulos (bertenun) telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Usaha ini dianggap memiliki potensi yang cukup baik untuk menjadi sumber mata pencaharian sehingga memiliki peluang yang besar untuk terus dikembangkan. Penduduk suku batak selalu menggunakan ulos saat melakukan suatu acara adat. Saat ini, kain ulos yang diproduksi oleh masyarakat Desa Lumban Suhi-Suhi sudah dipasarkan sampai ke Pulau Jawa, namun masih dalam jumlah yang kecil. Sedangkan di Sumatera Utara, ulos yang dipasarkan selalu dalam jumlah yang cukup besar (Aritonang, 2015).. 13 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(14) 14. Dalam menenun ulos tidak memerlukan tingkat pendidikan tenaga kerja yang tinggi.. Hanya. dibutuhkan. keterampilan. dan. kesabaran. dalam. proses. pengerjaannya. Hal ini menyebabkan kegiatan ini dapat menjadi lapangan pekerjaan untuk mereka yang hanya memiliki ijazah SD ataupun SMP, bahkan yang tidak pernah menempuh pendidikan sehingga akan menurunkan angka pengangguran khususnya di Desa Lumban Suhi-Suhi. Proses pembuatan ulos di Desa Lumban Suhi-suhi masih ada yang menggunakan alat tradisional yang disebut dengan gedokan. Gedokan merupakan alat tenun yang terbuat dari kayu dan penggunaannya masih harus menggunakan tangan. Dengan alat ini, para penenun ulos biasanya akan menyelesaikan satu ulos dalam 2-3 hari dengan jumlah jam kerja sekitar 7-10 jam dalam satu hari (Aritonang, 2015). Posisi statis dalam bekerja memang sering tidak dapat dihindarkan. Penenun ulos tidak dapat menghindari posisi statis dalam waktu yang lama ketika bekerja untuk memproduksi ulos lebih banyak. Saat menenun ulos, mereka seringkali bekerja dengan posisi duduk di atas alat tenun dan badan membungkuk serta kaki diluruskan. Posisi seperti ini dilakukan dalam waktu yang lama. (Sari, 2013) menyebutkan jika posisi statis saat bekerja dilakukan lebih lama, maka bisa terjadi masalah kesehatan, salah satunya adalah nyeri punggung bawah (NPB). Nyeri punggung bawah akan mengganggu jam kerja sehingga menyebabkan menurunnya produktivitas kerja. Nyeri punggung bawah adalah salah satu gangguan kesehatan yang saangat sering terjadi bahkan telah mendunia. Umumnya nyeri punggung bawah terjadi akibat kecelakaan kerja dan dapat menimbulkan kecacatan. Di Amerika Serikat. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(15) 15. penyakit yang disebabkan karena bekerja yang paling sering terjadi adalah nyeri punggung bawah. Hal ini dikemukakan oleh National Institute for Occupational Safety and Health. Nyeri pada punggung yang telah terjadi cukup lama akan menimbulkan kecacatan dan akhirnya para pekerja akan kehilangan pekerjaannya dan tidak lagi memperoleh penghasilan. Hal ini tentu menyebabkan menurunnya kesejahteraan pekerja. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa tingkat kejadian nyeri punggung bawah terus meningkat dari 70% menjadi 85% dan diperkirakan akan kembali meningkat setiap tahunnya (Lin, Tsai, Chen, & Huang, 2012). Nyeri Punggung bawah ialah gangguan muskuloskeletal yang berada pada punggung bagian bawah yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri diantara dasar tulang iga dengan bagian atas tungkai bawah yang diakibatkan oleh adanya penyakit dan posisi tubuh yang tidak ergonomis saat beraktifitas (Martomijoyo, 2016). Duduk dan berdiri adalah dua postur bekerja paling umum yang dilakukan dalam berbagai pekerjaan. Banyak pekerjaan yang mengharuskan pekerja untuk bekerja dalam waktu lama dengan posisi bekerja yang selalu sama. Untuk itu sangat penting bagi pekerja mempertahankan posisi ergonomi yang tepat selama bekerja. (Pillai & Haral, 2018) dalam penelitiannya tentang tingkat kejadian nyeri punggung bawah pekerja dengan posisi kerja duduk dan posisi kerja berdiri mendapatkan hasil bahwa tingkat kejadian nyeri punggung bawah pada posisi kerja berdiri lebih rendah daripada posisi kerja duduk. Untuk itu peneliti menyarankan agar setiap pekerja sebaiknya selalu mempertahankan posisi. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(16) 16. ergonomi yang tepat ketika sedang bekerja. Hal ini sangat berguna untuk mengatasi dan menghambat timbulnya rasa nyeri pada punggung. Angka kejadian nyeri punggung bawah terus meningkat di Negara maju. Berbagai laporan datang dari beberapa negara, seperti Korea, Inggris dan Jepang. Mereka menyebutkan bahwa kasus gangguan muskuloskeletal ini terus meningkat. Sebuah hasil studi dari The Global Burden of Disease pada tahun 2010 juga membuktikan bahwa dari 291 penyakit yang diteliti, nyeri punggung bawah menjadi penyebab kecacatan global tertinggi (G, et al., 2015). Sementara itu dari data salah satu rumah sakit terbesar di Medan, yaitu RSUP Haji Adam Malik Medan Sumatera Utara diperoleh data bahwa dalam Tahun 2015-2017 tercatat sebanyak 732 pasien yang menderita nyeri punggung bawah (Rezkika, 2018). Kejadian nyeri punggung bawah lebih sering dijumpai dalam usia 40 tahun ke atas. Nyeri punggung bawah menjadi salah satu keluhan yang lebih sering ditemui dengan angka kejadian mencapai 49%. Namun, sebagian besar dari mereka, yaitu sekitar 80-90% mengatakan tidak ada melakukan usaha apapun untuk mengatasi rasa nyeri yang mereka alami. Hanya sekitar 10-20% dari mereka yang pergi ke tempat pelayanan kesehatan untuk mengatasi rasa nyeri yang mereka alami melalui perawatan medis (Kreshnanda, 2016). (Rina, 2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dari 34 pengemudi bus yang diteliti, sebanyak 100% mengeluhkan adanya nyeri pada punggung bawah. Kesimpulan hasil penelitian tersebut yaitu bahwa postur dalam bekerja. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(17) 17. berhubungan signifikan terhadap nyeri punggung bawah yang dialami oleh responden. Peneliti juga telah melakukan observasi awal terhadap beberapa penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Dari hasil obervasi tersebut peneliti menemukan bahwa dalam menenenun ulos, masyarakat penenun ulos masih ada yang menggunakan gedokan, yaitu alat tenun tradisional dari kayu yang digunakan secara manual. Posisi penenun ulos adalah duduk dengan kaki lurus dan badan sedikit membungkuk. Dari hasil wawancara dengan tiga orang penenun ulos, mereka mengatakan bahwa terkadang mereka harus menghabiskan waktu lebih dari 8 jam dalam satu hari untuk menenun ulos agar ulos yang diproduksi dalam satu minggu lebih banyak. Mereka juga mengatakan mengalami rasa nyeri pada punggung bawah. Dari penjelasan diatas, peneliti berencana melakukan penelitian tentang nyeri punggung bawah pada masyarakat penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi untuk mencari tahu hubungan posisi, durasi dan masa bekerja dengan kejadian Nyeri Punggung Bawah (NPB) pada masyarakat penenun ulos di Desa Lumban SuhiSuhi. 1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah terdapat hubungan antara posisi, durasi dan masa bekerja dengan kejadian nyeri punggung bawah (NPB) pada masyarakat penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi?. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(18) 18. 2. Variabel independen apa yang memiliki hubungan paling dominan dengan kejadian nyeri punggung bawah (NPB) pada masyarakat penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hubungan antara posisi, durasi dan masa kerja dengan kejadian nyeri punggung bawah (NPB) pada masyarakat penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi 2. Untuk mengetahui apa variabel yang memiliki hubungan paling dominan dengan kejadian nyeri punggung bawah (NPB) pada masyarakat penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi. 1.4 Manfaat Penelitian 1. Bagi Pendidikan Keperawatan, menjadi sumber informasi untuk pengembangan pengetahuan tentang nyeri punggung bawah (NPB) 2. Bagi Pelayanan Keperawatan, menjadi pertimbangan saat perencanaan pencegahan nyeri punggung bawah 3. Bagi Penelitian Keperawatan, sebagai dasar penelitian selanjutnya.. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(19) BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Anatomi Tulang Belakang Tulang belakang manusia terdiri dari tulang-tulang vertebra yang terbagi atas 6 regio, yaitu regio servikal, torakal, lumbal, sakral dan koksigeal. Pada awalnya, tulang belakang tumbuh sebanyak 33 buah. Akan tetapi, setelah dewasa, jumlah tulang belakang menjadi 26 buah. Hal ini terjadi karena beberapa tulang vertebra yang berada di regio sakral dan koksigeal bersatu. Dari seluruh vertebra yang ada di kelima regio tersebut, hanya vertebra yang berada di regio servikal, torakal dan lumbal saja yang dapat digerakkan (Tortora & Derrickson, 2014). Pada regio servikal terdapat 7 buah tulang kecil (C1-C7) dengan tujuh buah tonjolan yang disebut dengan spina atau procesus spinosus (Tortora & Derrickson, 2014). Spina terletak pada Arcus vertebra. Satu tonjolan berada di bagian belakang arcus vertebra dan dua tonjolan terletak pada setiap sisi lateral arcus vertebra. Tonjolan tulang ini berfungsi untuk melekatnya otot. Tonjolan yang lain membentuk persendian dengan tulang vertebra atas atau tulang vertebra bawah. Kemudian dari bawah tulang vertebra, dua buah articulatio processus superior membentuk persendian dengan dua buah articulatio processus inferior. Permukaan persendian tersebut disebut sendi facets (Tortora & Derrickson, 2014). Tulang servikal berfungsi. 19 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(20) 20. untuk menopang kepala dan memungkinkan terjadinya gerakan pada kepala (Saladin, 2017). Regio torakal terdiri dari 12 (T1-T12) tulang dorsal yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Regio torakal terletak di belakang rongga dada. Pada regio ini juga terdapat spina yang terhubung langsung dengan tulang rusuk (Tortora & Derrickson, 2014). Pada 12 tulang torakal ini menempel 12 tulang rusuk yang berguna dalam menopang dan menjaga paru-paru dan jantung. Pada regio ini tidak terdapat foramen transversal (Saladin, 2017). Regio lumbal terdiri dari 12 tulang (L1-L5) yang berfungsi untuk menopang punggung bawah (Saladin, 2017). Tulang-tulang pada regio ini memiliki struktur paling kuat dan paling besar dari semua tulang belakang karena beban yang ditopang juga semakin berat. Struktur tulangnya tebal dan lebar dan berfungsi untuk melekatnya otot punggung (Tortora & Derrickson, 2014). Regio sakral terdiri dari 5 tulang vertebra (S1-S5). Tulang-tulang ini bersatu pada rentang umur 16 sampai 18 tahun dan berakhir pada umur 30 tahun membentuk segitiga dan tidak memiliki celah atau invertebral disc. Regio sakral berada di pertengahan rongga pelvis, diantara kedua tulang panggul. Struktur tulangnya yang kuat menopang bagian pelvis. Tulang ini menyatukan punggung dengan panggul (Tortora & Derrickson, 2014).. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(21) 21. Pada sisi depan regio sakral yang berhadapan dengan rongga pelvis ada garisgaris yang menyatu menjadi empat sutura. Ini merupakan tanda adanya tulang yang menyatu. Ada foramen sakralis anterior di ujung setiap sutura. Sedangkan sisi samping regio sakral terdapat ala sakral, yaitu permukaan yang merupakan hasil dari tulang vertebra yang bersatu pada tulang sakral pertama (Tortora & Derrickson, 2014). Di sisi belakang regio sakral yang cembung terdapat krista sakralis medianus, yaitu spina dari tulang belakang sakral yang bersatu, krista sakralis lateral, yaitu processus transverses tulang belakang sakral yang telah bersatu, dan 4 pasang foramen sakralis yang terhubung dengan foramen sakralis anterior sebagai tempat yang dilalui oleh saraf dan pembuluh darah (Tortora & Derrickson, 2014). Regio koksigeal terdiri dari 4 tulang vertebra (Co1-Co4). Tulang-tulang pada regio ini menyatu dan tidak memiliki celah. Tulang koksigeal juga kemudian menyatu dengan tulang sakrum (Tortora & Derrickson, 2014). Pada tulang belakang terdapat terdapat bantalan antar tulang yang disebut dengan invertebral disc atau discus invertebralis. Discus Intervertebralis berada antara corpus vertebra, yaitu regio servikal dua hingga regio sakral yang membentuk hampir 25% dari tinggi tulang belakang (Saladin, 2017). Setiap discus intervertebralis mempunyai annulus (artinya seperi cincin), yaitu bulatan kecil yang tebentuk dari kartilago dan fibros. Discus intervertebralis berisi nucleus pulposus, yaitu suatu sisi elastis (Tortora & Derrickson, 2014). Bagian permukaan atas dan bawah dari discus invertebralis. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(22) 22. terdapat piringan tebal yang terdiri dari kartilago hyaline (Saladin, 2017). Terdapat sendi yang dibentuk oleh discus intervertebralis yang menjadikan tulang belakang dapat bergerak serta menahan suatu beban yang berat. Discus akan melebar dan menipis saat menahan beban berat (Tortora & Derrickson, 2014). Pada malam hari, discus invertebralis mengecil karena tekanan yang telah diterima sepanjang hari menyebabkan hilangnya air dari kartilago. Namun pada pagi hari discus invertebralis akan kembali memanjang karena tekanan yang diterima pada malam lebih kecil, sedangkan proses rehidrasi terus berlangsung (Saladin, 2017). Discus invertebralis tidak memiliki pembuluh darah. Suplai darah diterima oleh annulus fibrosus dan nucleus pulposus dari corpus vertebra. Berolahraga ringan seperti yoga akan mengurangi tekanan pada discus invertebralis dan melancarkan aliran darah. Hal ini tentu akan membuat nutrisi yang masuk ke discus invertebralis semakin banyak (Saladin, 2017). 2.2 Nyeri Punggung Bawah Nyeri punggung bawah atau Low back pain (LBP) adalah gangguan muskuloskeletal yang terjadi pada punggung bawah, tepatnya pada vertebra regio lumbal kelima (L5) dan vertebra regio sakralis pertama (S1). Pada umumnya nyeri punggung bawah terjadi karena aktivitas tubuh yang kurang ergonomis dan timbulnya berbagai penyakit. Nyeri yang timbul bisa tumpul, tajam, tersebar atau terlokalisir. Nyeri biasanya dirasakan diantara tulang iga bagian bawah dan tungkai bawah bagian. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(23) 23. atas dengan durasi nyeri yang singkat. Meskipun biasanya berlangsung singkat, namun sangat beresiko untuk kambuh kembali (Martomijoyo, 2016). Hasil penelitian dari beberapa negara diperoleh tingkat kejadian nyeri punggung bawah selama 1 bulan yaitu 19 – 43% dan hampir 60-80% responden mengatakan pernah merasakan nyeri punggung bawah. Tingkat kejadian NPB berbeda-beda, tergantung usianya. Tingkat kejadian NPB pada wanita sedikit lebih tinggi pada umur diatas 40 tahun, sedangkan pada laki-laki tingkat kejadian NPB lebih tinggi pada umur diatas 50 tahun (Rina, 2016). Sebuah penelitian (Chou, et al., 2007) menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian nyeri pungung bawah, yaitu rendahnya status pendidikan, depresi, kecemasan, stress, ketidakpuasan kerja, dukungan sosial yang rendah dan getaran yang diterima saat bekerja (Chou et al., 2007). Selain faktor diatas, terdapat juga faktor mekanik yang dapat menimbulkan terjadinya nyeri punggung bawah, yaitu duduk dalam durasi waktu yang lama, mengangkat beban yang terlalu berat, posisi bekerja yang membungkuk, dan aktivitas mengangkat benda berat (Balague, Mannion, Pellise, & Cedraschi, 2012). Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan adanya hubungan antara faktor obesitas, merokok dan mengkonsumsi kopi dengan terjadinya nyeri punggung bawah (Widiasih, 2015). Pada umumnya keluhan rasa nyeri punggung bawah akan berkurang, bahkan akan hilang dengan sendirinya. Namun rasa nyeri pada punggung bawah akan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(24) 24. kembali timbul jika aktivitas dengan beban yang berat terus dilakukan. Jika nyeri punggung yang dirasakan kembali timbul dan dalam waktu 6 sampai 12 minggu tidak hilang, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini dilakukan agar pengobatan nyeri punggung bawah dapat dilakukan dengan tepat. Berikut merupakan beberapa pemeriksaan nyeri punggung bawah yang bisa dilakukan: 1) CT-scan: digunakan untuk memeriksa saraf tulang belakang, apakah terjadi penekanan atau penyempitan pada saraf tulang belakang. Hasil dari CT-scan adalah berupa foto keadaan tulang belakang 2) Myelogram: digunakan untuk memeriksa masalah di sumsum tulang belakang dan akar saraf tulang belakang 3) MRI scan: digunakan untuk memperoleh tampilan bagian-bagian tulang belakang untuk mengidentifikasi gangguan pada cakram lumbar dan akar saraf tanpa mengidentifikasi penyebab lain seperti infeksi maupun tumor pada tulang belakang 4) X-ray: digunakan untuk mengetahui kelainan seperti tumor dan patah tulang pada tulang belakang (Nurzannah, 2015). Dari pemeriksaan diatas akan dapat diketahui penyebab terjadinya nyeri punggung bawah. Kemudian pengobatan dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut. Ada beberapa hal yang bisa membantu mengatasi nyeri punggung yang dirasakan, yaitu tidak melakukan aktifitas yang terlalu berat, mengkonsumsi obat untuk mengatasi nyeri, meletakkan kain hangat maupun dingin di area nyeri serta rutin melakukan latihan. Jika nyeri pada punggung bawah masih baru terasa,. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(25) 25. maka untuk menghindari kambuhnya nyeri punggung bawah tersebut dapat dilakukan dengan menghindari aktifitas-aktifitas berat yang dapat memberikan tekanan pada tulang belakang seperti mengangkat benda yang berat. Melakukan olahraga secara rutin seperti senam, berjalan dan berenang juga dapat mencegah kambuhnya nyeri punggung bawah karena hal ini akan membuat otot perut serta bokong lebih kuat dan lebih meregang. Ini akan membuat tulang punggung menjadi lebih stabil (Nurzannah, 2015). 2.2.1 Klasifikasi nyeri punggung bawah (NPB) Berdasarkan durasi terjadinya, NPB dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu NPB kronik, yakni NPB yang telah dialami lebih dari 12 minggu, NPB sub akut, yakni telah dialami sekitar 6-12 minggu dan NPB akut, yakni telah dialami selama sekitar 6 minggu atau lebih. Ini biasanya akan hilang dan timbul secara tiba-tiba (Dionne, Dunn, & Croft, 2008). 2.2.2 Faktor Resiko Nyeri Punggung Bawah (NPB) Faktor resiko terjadinya NPB terbagi atas 3, yakni faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor lingkungan bekerja. 1). Faktor Individu Faktor individu terjadinya nyeri punggung bawah adalah usia, jenis kelamin,. Indeks Massa Tubuh (IMT) dan merokok. Usia yang semakin bertambah akan semakin beresiko mengalami nyeri punggung bawah karena degenerasi tulang akan terjadi. Selain itu kandungan cairan dalam tubuh juga akan berkurang. Hal ini akan akan menyebabkan stabilitas otot dan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(26) 26. tulang berkurang (Pratiwi, Setyaningsih, Kurniawan, & Martini, 2009). Angka kejadian NPB akan terus bertambah seiring usia yang semakin bertambah karena akan terjadi penurunan elastisitas pada diskus invertebralis (WHO, 2013). Menurut Depkes RI tahun 2009, umur dapat dikategorikan menjadi 9, yaitu bawah lima tahun (0 sampai 5 tahun), anak-anak (5 sampai 11 tahun), remaja awal (12 sampai 16 tahun), remaja akhir (17 sampai 25 tahun), dewasa awal (26 sampai 35 tahun), dewasa akhir (36 sampai 45 tahun), lansia awal (46 sampai 55 tahun), lansia akhir (56 sampai 65 tahun), dan manula (lebih dari 65 tahun). Jenis kelamin menjadi salah satu faktor yang bisa menimbulkan nyeri punggung bawah, karena kekuatan otot perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Hal ini jelas terlihat saat wanita sedang mengalami siklus datang bulan ataupun menopause, dimana wanita akan lebih mudah mengalami nyeri punggung bawah ataupun nyeri pinggang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor hormon estrogen yang menurun (Tarwaka, 2010). Indeks Massa Tubuh (IMT) ialah hasil perhitungan matematis berat badan serta tinggi badan. Berat badan yang terlalu tinggi akan beresiko tinggi mengalami nyeri punggung bawah karena berat tubuh yang berlebih akan memberikan tekanan atau beban pada tulang belakang sehingga tulang belakang, khususnya regio lumbal akan mengalami kerusakan struktur (Wijayanti, 2017). Berikut adalah rumus untuk menentukan Indeks Masa Tubuh (IMT) menurut Departemen Kesehatan RI: IMT =. Berat Badan (BB ) Tinggi Badan (TB )/100 2. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(27) 27. WHO (2000) membagi indeks massa tubuh pada masyarakat Asia usia dewasa menjadi 3, yaitu underweight, yaitu berat badan terlalu rendah dimana IMT kurang dari 18,5, normal range yaitu dengan IMT 18,5 sampai 22,9 dan overweight, yaitu berat badan terlalu tinggi dengan IMT lebih atau sama dengan 23,0. Overweight atau berat badan terlalu berat terbagi atas tiga, yakni beresiko dengan nilai IMT 23,0 sampai dengan 24,9, obesitas dengan nilai IMT 25 sampai 29,9 dan obesitas 2 dengan nilai IMT lebih besar atau sama dengan 30,0. Berat badan terlalu tinggi akan lima kali lebih mudah terkena NPB (Pratiwi, Setyaningsih, Kurniawan, & Martini, 2009). Kebiasaan merokok akan beresiko mengalami nyeri punggung bawah karena kandungan nikotin pada rokok akan menyebabkan suplai darah dari jantung ke jaringan dalam tubuh menurun dan akan menyebabkan tulang mengalami kerusakan akibat menurunnya kandungan mineral dalam tulang (Kantana, 2010). 2). Faktor Pekerjaan Bagian pekerjaan yang bisa menyebabkan terjadinya NPB yaitu posisi saat. bekerja yang terdiri dari posisi statis dan posisi dinamis, durasi atau lamanya bekerja, masa bekerja dan beban bekerja. Salah satu hal yang sangat berpengaruh akan menyebabkan terjadinya NPB ialah posisi saat bekerja. Posisi bekerja yang tidak ergonomis akan membutuhkan energi yang lebih banyak sehingga akan mudah menyebabkan kelelahan. Posisi saat kerja yang tidak ergonomis adalah posisi kerja yang tidak tepat seperti melakukan suatu pekerjaan secara berulang dengan durasi yang lama, menahan posisi menggapai dengan durasi lama, melakukan gerakan memutar saat bekerja, bekerja dengan posisi. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(28) 28. badan miring, berlutut, jongkok, memegang, dan menjepit dengan tangan dalam durasi waktu yang lama (Andini, 2015). Secara umum posisi bekerja terbagi atas 2, yaitu posisi statis dan posisi dinamis. Yang dimaksud dengan posisi bekerja yang statis adalah bekerja tanpa melakukan gerakan pada sendi dalam durasi lama. Hal ini akan mengganggu proses distribusi asupan nutrisi dan oksigen ke bagian-bagian tubuh. Selain itu, proses metabolisme juga akan terganggu dan tulang belakang juga mengalami gangguan. Posisi bekerja yang dinamis adalah posisi yang banyak melakukan gerakan saat bekerja. Gerakan yang berlebihan akan memaksa otot untuk mengeluarkan energy yang besar sehingga akan dapat menimbulkan gangguan pada tulang belakang (Rina, 2016). Lama bekerja atau durasi bekerja juga adalah hal yang bisa menimbulkan nyeri punggung bawah. Bekerja dengan durasi yang terlalu lama dan tidak dibarengi dengan istirahat cukup akan menyebabkan gangguan pada otot, sistem peredaran darah dan sistem pernafasan sehingga terjadi penurunan kemampuan tubuh. Hal ini akan menimbulkan rasa nyeri pada anggota tubuh (Suma'mur, 2009). Penelitian sebelumnya oleh Lis (2007) dalam Setyawan (2018) telah menunjukkan bahwa bekerja dengan posisi duduk dan dengan durasi lama akan membuat tekanan intra discal meningkat, tulang belakang menjadi kaku, pertukaran metabolik menurun, sehingga berat badan akan terus meningkat. Hal ini akan menimbulkan terjadinya NPB. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 77 ayat 1 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa waktu bekerja efektif adalah 40-42 jam/minggu. Jika dalam. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(29) 29. seminggu hanya bekerja selama 5 hari, maka waktu bekerja efektif selama 1 hari adalah 8 jam, sedangkan jika dalam seminggu bekerja selama 6 hari, maka waktu bekerja efektif selama 1 hari adalah 7 jam. Undang-Undang ini juga berlaku pada pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan jika diberhentikan menyebabkan proses produksi terganggu dan bahan menjadi rusak. Masa bekerja adalah riwayat lama bekerja dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Masa bekerja dapat menimbulkan nyeri pada punggung bawah. Jika postur tubuh tidak baik selalu dilakukan ketika bekerja selama bertahun-tahun, dapat menyebabkan robek pada otot punggung. Masa bekerja yang semakin lama akan semakin meningkatkan resiko terjadinya nyeri punggung bawah. Tulus (1992) dalam (Nurrahman, 2016) membagi masa bekerja menjadi 3, yaitu masa bekerja baru, yaitu masa bekerja 6 tahun, masa bekerja sedang , yaitu masa bekerja 6 sampai 10 tahun dan masa bekerja lama yaitu masa bekerja lebih dari 10 tahun. Beban Kerja juga dapat menyebabkan timbulnya nyeri punggung bawah. Beban yang berat akan menyebabkan kerusakan pada tulang belakang karena tekanan yang diterima tulang belakang sangat tinggi. Beban maksimal yang dapat diterima tulang belakang adalah 30-40% dari kemampua kerja maksimal dalam 8 jam/hari. Jika beban yang diterima semakin berat, maka durasi kerja juga harus semakin dipersingkat (Suma'mur, 2009). 3). Faktor Lingkungan Faktor lingkungan yang bisa menimbulkan terjadinya nyeri punggung bawah. adalah getaran yang diterima saat bekerja, suhu di tempat bekerja dan penerangan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(30) 30. saat bekerja. Getaran yang diterima saat bekerja akan meningkatkan kontraksi otot dan distribusi darah menjadi tidak lancar, sehingga akan menyebabkan asam laktat menumpuk dan menimbulkan nyeri. Getaran akan sangat beresiko menyebabkan nyeri punggung bawah jika terlalu lama kontak dengan pekerja (Andini, 2015). Suhu juga mempengaruhi terjadinya nyeri punggung bawah. Jika suhu saat bekerja terlalu dingin ataupun terlalu panas, maka tingkat kelincahan, kepekaan dan kekuatan saat bekerja menjadi berkurang. Hal ini menjadikan kekuatan otot menurun. Jika suhu di tempat kerja memiliki perbandingan yang terlampau besar dengan suhu tubuh pekerja, maka tubuh akan berusaha untuk menyesuaikan dengan suhu lingkungan dengan mengeluarkan banyak energi. Asupan energi sangat perlu untuk menngganti energi yang telah dikeluarkan tubuh. Jika tidak, gangguan bisa terjadi pada proses distribusi darah dan otot akan kekurangan sumber energi seperti oksigen. Selain itu proses metabolisme karbohidrat juga akan terganggu sehinga akan menyebabkan asam laktat menumpuk dan menyebabkan timbulnya nyeri pada otot (Tarwaka, 2010). Penerangan atau pencahayaan juga dapat menimbulkan terjadinya nyeri punggung bawah. Jika tingkat penerangan saat bekerja terlalu rendah, maka tubuh memicu tubuh untuk membungkuk untuk lebih memperjelas penglihatan (Rina, 2016). 2.2.3 Tanda dan Gejala Nyeri Punggung Bawah (NPB) Ada beberapa tanda dan gejala nyeri punggung bawah. Tanda dan gejala tersebut adalah timbulnya nyeri dan rasa seperti terbakar pada bagian punggung. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(31) 31. bawah, tepatnya dari bawah sudut tulang rusuk sampai tulang ekor. Rasa nyeri biasanya akan muncul tiba-tiba setelah mengangkat benda yang berat, juga saat akan duduk setelah berdiri lama atau saat akan berdiri setelah duduk lama. Terdapat juga nyeri seusai duduk maupun berdiri lama, kemudian nyeri secara perlahan akan tiba di bokong bahkan bisa sampai ke belakang paha dan kaki. Jika tidak segera diatasi bisa terjadi kesulitan untuk berdiri karena rasa nyeri yang dirasakan serta akan terjadi ketidakmampuan untuk berdiri tegak karena rasa nyeri yang timbul ketika berdiri (Andini, 2015). 2.2.4 Penanganan Nyeri Punggung Bawah (NPB) NPB dapat diatasi dengan dua cara, yaitu secara farmakologis atau menggunakan obat-obatan dan non-farmakologis atau tanpa obat-obatan. Penanganan dengan farmakologis dilakukan dengan memberikan obat-obatan seperti obat anti nyeri anti inflamasi, obat anti nyeri golongan narkotika, obat anti nyeri non-narkotika, obat relaksan otot dan obat-obatan lainnyan sesuai dengan resep dokter. Penanganan secara non-farmakologis dilakukan dengan menggunakan kompres hangat atau dingin pada penderita nyeri punggung akut. Namun pada penderita nyeri punggung bawah kronik sebaiknya disertai dengan ultrasound, pijatan, terapi fisik atau tindakan pembedahan. Selain itu, diperlukan istirahat yang cukup, latihan fisik dan menghindari aktifitas yang dapat mengganggu tulang punggung bawah (Lewis, et al, 2011).. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(32) 32. 2.3 Ergonomi Ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon berarti “kerja atau usaha” dan nomos berarti “aturan”. Pengertian ergonomi dalam bahasa sederhana adalah pengaturan kerja. K.F.H Murrel merupakan tokoh yang pertama mengusulkannya di akhir tahun 1949 dan resmi diterima tahun 1950. Murrel mendefenisikan ergonomi menjadi studi ilmiah tentang hubungan pekerja dengan lingkungannya bekerja (Yanto & Ngaliman, 2017). Ergonomi adalah pengaturan kerja yang bertujuan untuk mengkordinasi pekerjaan agar sesuatu yang diinginkan bisa dicapai. Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah pekerjanya. Dalam bekerja, kemampuan dan kekurangan pekerja harus diperhitungkan. Intinya yang menjadi tujuan ergonomi ialah memanusiakan pekerjaan. Kemudian diberi simbol E&E yaitu ease dan efficiency untuk menunjukkan tujuan tersebut. Ergonomi juga memperhatikan kebutuhan manusia dalam setiap rancangan pekerjaan, sehingga rancangan yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan aman bagi pemakainya (Yanto & Ngaliman, 2017). Menurut Kroemer & Grandjean, proses menjalankan pekerjaan sesuai prinsip ergonomi bisa dengan dua cara, yakni melalui pendekatan kuratif dan pendekatan konseptual. Pendekatan ergonomi secara kuratif dilakukan ketika proses sudah atau sedang berlangsung. Adapun tindakan yang termasuk dalam pendekatan kuratif adalah pelaksanaan, pengubahan dan perbaikan dari pekerjaan yang telah atau sedang terlaksana. Objeknya ialah keadaan pekerjaan dan tempat bekerja. Pendekatan konseptual atau pendekatan sistem dilakukan pada saat perencanaan, dimana prinsip. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(33) 33. ergonomi sudah diterapkan mulai dari proses pemilihan. Pelaksanaannya serentak dengan perencanaan lainnya seperti cara dan peralatan, ekonomi, sosial dan budaya serta keadaan tempat. Cara ini disebut sebagai pendekatan Teknologi Tepat Guna (Yanto & Ngaliman, 2017). 2.3.1. Sikap Tubuh dalam Bekerja Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengaturan ergonomi adalah. sikap tubuh saat bekerja. Sikap kerja yang diharapkan dalam ergonomi adalah sikap duduk yang tegak dan sikap berdiri yang sebaiknya dilakukan secara bergantian dan harus diselingi dengan istirahat. Sikap tubuh tepat harus dijaga dan dipertahankan. Namun jika sudah tidak bisa dilakukan, maka beban kerja sebaiknya dikurangi. Arah penglihatan juga perlu diperhatikan. Untuk pekerjaan yang berdiri, arah penglihatan yang baik ialah 23 sampai 37 derajat ke bawah, dan jika bekerja dengan posisi duduk, penglihatan sebaiknya 32 sampai 44 derajat ke bawah. Penglihatan seperti ini sama seperti posisi kepala yang beristirahat sehingga pekerja tidak mudah lelah. Tempat duduk juga tidak boleh membebani, melainkan harus menjadikan setiap otot yang tidak digunakan saat kerja lebih santai dan bebas dari tekanan di paha dan kaki. Tujuannya adalah menghindari masalah pada peredaran darah serta gangguan di bagian paha. 2.3.2. Mengangkat dan Mengangkut Dalam pekerjaan mengangkat dan mengangkut perlu disesuaikan banyaknya. beban, jarak untuk dilalui saat mengangkat dan mengangkut, kesesuaian banyaknya beban dengan kondisi lingkungan kerja, keterampilan dalam mengangkat dan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(34) 34. mengangkut dan peralatan kerja yang digunakan untuk mengangkat dan mengangkut serta tingkat keamanannya terhadap pekerja (Yanto & Ngaliman, 2017). 2.3.3 Jam kerja Jam kerja efektif yang sesuai dengan prinsip ergonomi adalah tidak lebih dari 40-42 jam/minggu. Jika memang jam kerja lebih tidak dapat dihindarkan lagi, maka perlu dilakukan pembuatan grup kerja atau mengadakan shift, yaitu penggantian pekerja secara bergiliran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam ergonomi menerapkan kerja lembur sangat tidak disarankan karena akan menurunkan produktivitas kerja dan beresiko untuk menimbulkan penyakit dan kecelakaan saat bekerja (Yanto & Ngaliman, 2017). 2.3.3 Penyesuaian Ergonomi Dalam dunia industri masih banyak yang mengabaikan ergonomi dalam bekerja seperti masih menggunakan peralatan yang kurang tepat dengan kemampuan dan kesanggupan pekerjanya sehingga menyebabkan suasana bekerja kurang nyaman, lambat, produktivitas menurun, pekerja mudah lelah, tidak konsentrasi saat bekerja dan banyak melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu pekerjaan seperti gemetar saat bekerja. Hal inilah yang akan mendorong terjadinya kecelakaan kerja (Yanto & Ngaliman, 2017). 2.3.4 Penanggulangan Permasalahan Ergonomi Penerapan ergonomi akan dapat terlaksana dengan baik dengan mengatasi masalahnya. Lakukan identifikasi masalah terlebih dahulu dengan mencari berbagai keluhan dari berbagai sumber. Kemudian pilih yang menjadi permasalahan utama dan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(35) 35. menyelesaikan masalah sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditentukan. Selanjutnya lakukan analisis masalah untuk menentukan tindakan penyelesaian yang akan dilakukan (Yanto & Ngaliman, 2017). Dalam proses penerapan ergonomi, untuk mendapatkan pekerja yang produktif diperlukan keadaan tubuh, kejiwaan dan interaksi yang sehat dan baik. Kondisi jasmani pekerja juga harus diperhatikan. Hal ini bisa terlihat dari hasil pemeriksaan antropometri seperti tinggi dan berat badan, pemeriksaan sendi, dan kekuatan otot. Lingkungan kerja juga harus sesuai dengan kebutuhan pekerja agar pekerja lebih leluasa dalam bekerja sehingga proses bekerja menjadi lebih efisien. Posisi saat bekerja juga sangat berkaitan dengan tempat duduk yang digunakan, meja yang digunakan dalam bekerja dan jarak pandang saat bekerja. Halhal tersebut harus disesuaikan dengan berat dan tinggi pekerja sehingga dapat perlengkapan kerja yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerja (Yanto & Ngaliman, 2017).. 2.4 Metode Penilaian Ergonomi Rapid Entire Body Assesment (REBA) Rapid Entire Body Assesment (REBA) merupakan metode dalam pengkajian posisi tubuh saat bekerja dengan menggunakan suatu lembar observasi. Metode ini sudah banyak digunakan dalam berbagai industri seperti industri kesehatan. Hasil pengkajian meliputi postur tubuh saat bekerja dan gerakan yang dilakukan seperti gerakan berulang. Hasil pengkajian menggunakan REBA berguna untuk menentukan tingkat resiko saat bekerja, sehingga pencegahan dapat dilakukan dengan perbaikan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(36) 36. postur sesuai dengan prinsip ergonomi (Highnett & McAtamney, 2000 dalam Rina, 2016). Kelebihan metode ini antara lain: 1.. Cara yang cepat dalam pengkajian posisi tubuh saat bekerja. 2.. Mengkaji faktor-faktor yang menjadi resiko penyimpangan ergonomi seperti postur tubuh dalam pekerjaan, genggaman atau grip yang digunakan dalam bekerja, alat-alat bekerja yang digunakan dan pekerjaan statis atau berulang. 3.. Bisa dipergunakan dalam mengkaji sikap tubuh yang stabil maupun yang tidak stabil. 4.. Nilai final bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan dengan melakukan beberapa perubahan pada postur tubuh saat bekerja. 5.. Dari proses analisa yang telah dilakukan dapat ditentukan peralatan bekerja dan cara bekerja lebih tepat. Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari metode ini yaitu yang dinilai. hanyalah sikap tubuh saat bekerja dengan tidak menilai keadaan fisik pekerja serta faktor psikososial. Selain itu metode ini tidak menilai situasi di tempat bekerja seperti vibrasi, suhu serta jarak pandang (Rina, 2016). Untuk menilai postur tubuh digunakan form REBA dengan alat untuk menulis. Penilai melakukan penilaian dengan mengamati bagian tubuh, yaitu pergelangan tangan, lengan bagian bawah, lengan bagian atas, bahu, leher, badan, punggung, paha dan lutut. Kemudian hasil penilaian disatukan dan dilakukan penghitungan jumlah. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(37) 37. skor. Berikut adalah tingkat resiko yang dialami berdasarkan skor yang telah diperoleh dapat dilihat (Tarwaka, 2010). 1.. Resiko diabaikan (nilai 1), tidak memerlukan perbaikan posisi. 2.. Resiko kecil (nilai 2 sampai 3), memerlukan sedikit perbaikan posisi. 3.. Resiko menengah (nilai 4 sampai 7), perlu perbaikan posisi dan pemeriksaan. 4.. Resiko tinggi (nilai 8 sampai 10), sangat perlu perbaikan posisi dan pemeriksaan. 5.. Resiko sangat tinggi (nilai lebih dari 10), harus melakukan pengubahan posisi Dalam metode REBA, penilaian dilakukan dengan membagi bagian tubuh. menjadi grup A yaitu punggung, leher dan kaki serta grup B yaitu lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. Nilai A ditambahkan dengan nilai beban dan nilai B ditambahkan dengan nilai pegangan. Hasil A dan B kemudian dijumlahkan dan jumlahnya menjadi skor C. untuk menentukan skor akhir, skor C kemudian dijumlahkan dengan skor aktivitas. Skor akhir kemudian dapat digunakan untuk menentukan resiko postur bekerja yang digunakan. Gambar 2.1 berikut merupakan skema proses penilaian dengan menggunakan lembar penilaian REBA.. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(38) 38. Alur proses penilaian metode REBA Grup A. Badan. Lengan. Grup B. Leher. Lengan bawah. Kaki. Lengan atas. A. B. +. +. Nilai beban. Nilai pegangan. Nilai A. Nilai B. C. + Nilai aktivitas otot. Nilai akhir. Skema 2.1 Alur penilaian dengan metode REBA (Tarwaka, 2010). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(39) 39. 2.4 Metode Penilaian Nyeri Punggung Bawah Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire Oswestry Low back pain Disability Questionnaire yang juga dikenal dengan Oswestry Disability Index (ODI) adalah suatu alat berupa kuesioner yang digunakan untuk mengukur kecacatan fungsional. Kuesioner ini dianggap sebagai gold standard dalam penilaian nyeri punggung bawah. Fairbankaks dkk adalah yang pertama menggunakan kuesioner ini pada tahun 1980 dan telah dimodifikasi atau diubah beberapa kali. Perubahan pertama dengan mengganti pertanyaan tentang penggunaan obat pengurang nyeri dengan pertanyaan tentang intensitas nyeri. Kemudian perubahan kedua dengan mengganti pertanyaan tentang kehidupan seksual dengan pertanyaan tentang pekerjaan atau aktifitas di rumah. Hal ini dikarenakan hampir 20% responden, khususnya responden-responden di negara timur tidak mau mengisi atau menjawab pertanyaan tentang kehidupan seksual tersebut (Wahyuddin, 2016). Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan terdiri dari 6 pilihan. Pilihan 1 diberi nilai 0, pilihan 2 diberi nilai 1, pilihan 3 diberi nilai 2, pilihan 4 diberi nilai 3, pilihan 5 diberi nilai 4, dan pilihan 6 diberi nilai 5. Dari 10 pertanyaan tersebut, seluruh nilai yang didapat kemudian dijumlahkan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus berikut: Total nilai × 100 = ⋯ % 50. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(40) 40. Hasil: 1. 0%-20% : Gangguan minimal (Minimal disability), masih bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari tanpa disertai timbulnya nyeri 2. 21%-40% : Gangguan sedang (Moderate disability), nyeri terasa sedang dan cukup sulit mengerjakan pekerjaan sehari-hari 3. 41%-60% : Gangguan berat (Severe disability), sering merasa nyeri sehingga kegiatan sehari-hari sering terhambat akibat nyeri 4. 61%-80% : Gangguan sangat berat (Crippled), seluruh kegiatan sehari-hari terhambat akibat nyeri yang timbul 5. 81%-100% : Sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena merasa sangat tersiksa oleh nyeri yang timbul.. 2.5 Penenun Ulos Orang yang bekerja sebagai penenun ulos dalam bahasa Batak Toba disebut dengan partonun. Umumnya yang bekerja sebagai penenun ulos adalah perempuan, baik ibu-ibu, anak gadis maupun anak-anak. Dalam menenun ulos dibutuhkan ksabaran dan keterampilan. Banyak ibu-ibu rumah tangga menjadikan kegiatan menenun ulos ini sebagai mata pencaharian utama mereka. Alat tenun tradisional gedokan yang berbahan kayu masih banyak digunakan. Alat ini harus digunakan secara manual. Posisi penenun yang menggunakan gedokan adalah duduk di atas alat tenun tersebut dengan kedua kaki diluruskan. Dalam menenun ulos tidak diperlukan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(41) 41. tingkat pendidikan yang tinggi, namun membutuhkan kesabaran, ketelitian, ketekunan dan keuletan dalam mengerjakannya (Siregar, 2017). Ulos merupakan kain hasil tenun yang berasal dari Daerah Batak dan menjadi salah satu benda yang menjadi kebanggaan Suku batak. Ulos artinya selimut atau kain yang dapat digunakan sebagai selimut untuk melindungi tubuh dari udara dingin dan memberikan kehangatan pada tubuh bahkan kehangatan pada jiwa (Siregar, 2017). Bagi suku Batak, ulos sangat berharga dan mengandung makna yang amat penting. Jelas terlihat dari perilaku suku Batak yang selalu menggunakan ulos dalam berbagai upacara ritual Batak seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan, dan upacara ritual Batak lainnya. Ulos juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena bukan hanya digunakan dalam berbagai upacara ritual, tapi ulos juga dapat digunakan menjadi berbagai kerajinan tangan bahkan menjadi pakaian (Giovana, 2017).. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(42) BAB 3 KERANGKA PENELITIAN 3.1 Kerangka Penelitian Bagian ini akan membahas tentang kerangka penelitian, yakni skema berisi variabel-variabel penelitian serta hubungan antar variabel tersebut. Kerangka penelitian ini menunjukkan hubungan antara posisi bekerja, durasi bekerja dan masa kerja dengan kejadian Nyeri Punggung Bawah (NPB) pada masyarakat penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi. Variabel bebas penelitian ini ialah posisi bekerja, durasi bekerja dan masa kerja, sedangkan variabel bebas adalah Nyeri Punggung Bawah (NPB). Selain posisi bekerja, durasi bekerja dan masa kerja, terdapat faktor-faktor lainnya yang bisa mendorong menimbulkan nyeri punggung bawah. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor individu, faktor pekerjaan lainnya dan faktor lingkungan. Kerangka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:. 42 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(43) 43. Posisi Bekerja: -. Resiko diabaikan Resiko kecil Resiko menengah Resiko tinggi Resiko sangat tinggi Nyeri Punggung Bawah (NPB): Durasi Bekerja. -. Jam kerja efektif Jam kerja tidak efektif/ berlebih. -. Gangguan minimal Gangguan sedang Gangguan berat Gangguan sangat berat Sangat tersiksa. Masa Bekerja -. Masa bekerja baru Masa bekerja sedang Masa bekerja lama Faktor Lain: -. Faktor Individu Faktor lain terkait pekerjaan Faktor Lingkungan. Skema 3.1 Kerangka penelitian hubungan antara posisi, durasi dan masa bekerja dengan kejadian nyeri punggung bawah. Keterangan: : Variabel penelitian. : Bukan variabel penelitian. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

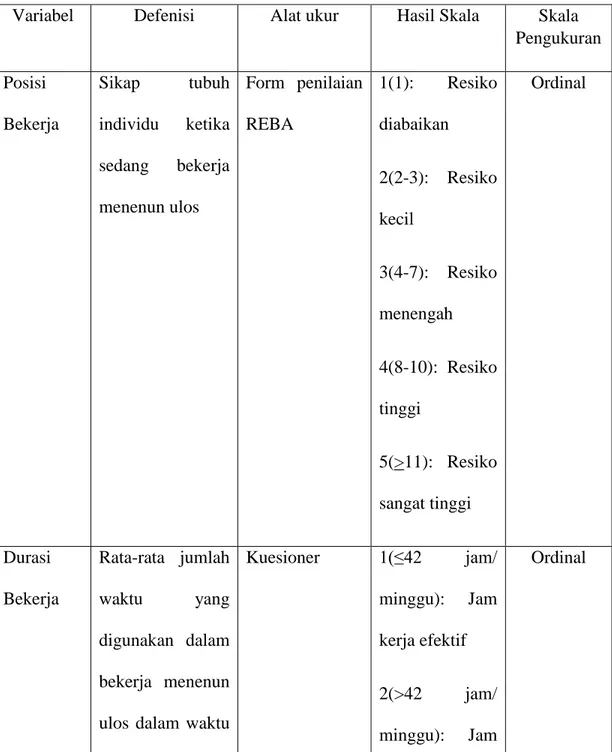

(44) 44. 3.2 Defenisi Operasional Tabel 3.1. Defenisi operasional variabel penelitian Variabel. Defenisi. Alat ukur. Hasil Skala. Posisi. Sikap. tubuh Form penilaian 1(1):. Bekerja. individu. ketika REBA. sedang. bekerja. menenun ulos. Resiko. Skala Pengukuran Ordinal. diabaikan 2(2-3):. Resiko. kecil 3(4-7):. Resiko. menengah 4(8-10): Resiko tinggi 5(>11): Resiko sangat tinggi Durasi. Rata-rata jumlah Kuesioner. 1(≤42. jam/. Bekerja. waktu. minggu):. Jam. yang. digunakan dalam bekerja menenun ulos dalam waktu satu minggu. Ordinal. kerja efektif 2(>42. jam/. minggu):. Jam. kerja. tidak. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(45) 45. efektif/ berlebih Masa. Riwayat. BeKerja. bekerja. lama Kuesioner. 1 (<6 tahun):. sebagai. Ordinal. Baru. penenun ulos. 2 (6-10 tahun): Sedang 3 (>10 tahun): Lama. Nyeri. Nyeri akut atau Kuesioner:. Punggung. kronik. Bawah. daerah punggung back. pada Oswestry. 1(0%-20%): low Gangguan pain minimal. bawah. yang disability. dialami. oleh questionnaire. penenun ulos. Ordinal. 2(21%-40%): Gangguan sedang 3(41%-60%): Gangguan berat 4(61%-80%): Gangguan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(46) 46. sangat berat 5(81%-100%): Sangat tersiksa oleh nyeri. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(47) BAB IV METODE PENELITIAN 4.1. Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan desain analisis korelasi yang bertujuan menganalisis hubungan beberapa variabel bebas, yakni posisi bekerja, durasi bekerja dan masa bekerja dengan variabel terikatnya, yakni Nyeri Punggung Bawah (NPB). Penelian ini juga akan menganalisis variabel bebas yang memiliki hubungan paling kuat dengan variabel terikat. Pendekatan atau rancangan penelitian yang dipakai ialah cross sectional, yang mana waktu penilaian atau observasi data hanya dilakukan sekali saja tanpa disertai tindak lanjut. 4.2 Populasi dan Sampel 4.2.1 Populasi Populasi pada penelitian ini ialah semua masyarakat dengan profesi penenun ulos di Desa Lumban Suhi-suhi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yakni sebanyak 104 orang. 4.2.2 Sampel Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan jumlah responden minimal dengan memakai rumus slovin, yaitu:. 47 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(48) 48. 𝑛 =. 𝑁 1 + 𝑁𝑒 2. Dimana: n. = jumlah responden. 𝑁 = jumlah populasi E. = batas toleransi kesalahan (error tolerance), dimana penelitian ini menggunakan 10% batas toleransi kesalahan dengan tingkat akurasi 90%. Besar sampel minimal yang akan diteliti adalah:. 𝑛= 𝑛=. 104 1+104 0,1 2 104 2,04. 𝑛 = 50,9 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 51 Dalam penelitian ini, peneliti bisa saja melibatkan lebih dari 51 sampel, namun karena keterbatasan waktu penelitian, maka peneliti memilih melakukan penelitian dengan sampel minimal yaang berjumlah 51 orang. Proses untuk mengumpulkan responden ialah dengan teknik convenience atau accidental sampling dimana peneliti langsung mengambil subjek yang ditemui sebagai responden dalam penelitian jika memenuhi kriteria sampel di tempat yang akan diteliti. Adapun kriteria responden yang telah ditentukan adalah calon responden harus sedang melakukan pekerjaan menenun ulos dan tidak memiliki riwayat penyakit tulang punggung atau trauma pada punggung.. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(49) 49. 4.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 4.3.1 Waktu Penelitian Proses pengumpulan data dimulai pada tanggal 29 Maret 2019 dan berakhir pada akhir Juni 2019. 4.3.2. Lokasi Penelitian Pengumpulan data dilakukan di Desa Lumban Suhi-Suhi Kecamatan. Pangururan, Kabupaten Samosir. Desa ini berada di provinsi sumatera utara dengan jarak sekitar 195 Km dari kota Medan dan sekitar 11,5 Km dari ibu kota Samosir, yaitu Pangururan. Alasan peneliti memilih Desa Lumban Suhi-Suhi sebagai lokasi penelitian adalah karena di desa ini sekitar 50% masyarakat, khususnya wanita setempat berprofesi sebagai penenun ulos. Kegiatan ini menjadi salah satu sumber pendapatan penduduk. Observasi oleh peneliti terhadap beberapa penenun ulos, mereka mengeluhkan nyeri pada punggung bagian bawah. Selain itu penelitian tentang nyeri di punggung bagian bawah belum pernah dilakukan terhadap masyarakat penenun ulos di Desa Lumban Suhi-suhi. Alasan lainnya ialah tempat penelitian tidak sulit dijangkau peneliti dan ini bisa menghemat waktu dan biaya selama penelitian dilakukan.. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(50) 50. 4.4 Pertimbangan Etik Pengambilan data mulai dikerjakan setelah peneliti mendapat persetujuan Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan USU, dan memperoleh izin dari Kepala Desa atau pihak yang berwenang di Desa Lumban Suhi-suhi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait etik, yakni: memberi keterangan langsung pada calon responden tentang tujuan dan langkah-langkah pelaksanaan pengambilan data. Responden yang berkenan untuk dilibatkan dalam pengambilan data dipersilahkan untuk menandatangani inform consent atau lembar persetujuan yang menunjukan bersedia sebagai responden. Peneliti juga tidak memaksa dan menerima keputusan responden yang tidak bersedia untuk terlibat dalam penelitian karena responden tidak sedang melakukan kegiatan menenun ulos melainkan sedang beristirahat atau melakukan kegiatan lain. Semua catatan tentang data penelitian harus dilindungi dan tidak mempublikasikanya pada siapapun yang tidak memiliki hubungan dengan proses penelitian. Penelitian juga memperhatikan tingkat manfaat dan resiko yang bisa terjadi. Dampak positif yang diperoleh dalam penelitian harus lebih tinggi daripada dampak negatifnya. Hal-hal yang dilakukan tidak membahayakan. Penelitian juga menjaga kesejahteraan responden. Data tentang sampel juga dipastikan kerahasiaannya dan data yang telah dikumpulkan digunakan dalam kepentingan penelitian saja.. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(51) 51. 4.5 Instrumen Penelitian Alat yang dipakai dalam pengambilan data responden ialah kuesioner tentang durasi bekerja responden dan masa kerja responden sebagai penenun ulos, form penilaian REBA untuk menilai postur tubuh responden ketika sedang bekerja, serta kuesioner penilaian nyeri punggung bawah Oswestry Low Back Pain Disability yang berisi beberapa daftar pertanyaan yang terstruktur. Adapun penjelasan mengenai instrumen penelitian dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 1) Kuesioner tentang durasi bekerja dan masa bekerja diperoleh dari pernyataan langsung responden. 2) Variabel posisi tubuh menggunakan alat ukur REBA. Data mengenai sikap tubuh diperoleh melalui perhitungan risiko low back pain pada bagian-bagian tubuh tertentu (leher, tulang punggung, kaki, lengan atas & bawah serta pergelangan tangan) dengan menggunakan lembar penilaian REBA. Pengkodean sikap tubuh dilakukan setelah penilaian metode REBA. Peneliti melakukan observasi secara langsung kepada responden sesuai dengan yang ada pada form penilaian ergonomi REBA. Pengambilan data dengan menggunakan alat ukur REBA akan dijelaskan lebih rinci dalam prosedur pengambilan data. 3) Variabel keluhan NPB diperoleh dari kuesioner. Kuesioner untuk mengukur keluhan NPB ialah menggunakan Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire. Responden diwawancarai secara langsung oleh peneliti sesuai. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(52) 52. dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan terdiri dari 6 pilihan. Pilihan 1 diberi nilai 0, pilihan 2 diberi nilai 1, pilihan 3 diberi nilai 2, pilihan 4 diberi nilai 3, pilihan 5 diberi nilai 4, dan pilihan 6 diberi nilai 5. Dari 10 pertanyaan tersebut, peneliti menjumlahkan seluruh nilai yang didapat dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan dan melakukan pengkategorian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pengambilan data dengan menggunakan Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire akan dijelaskan lebih rinci dalam prosedur pengambilan data.. 4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 4.6.1 Uji Validitas Validitas berarti bagaimana ketepatan dan kecermatan penggunaan alat untuk mengumpulkan data sesuai dengan fungsinya (Sunyoto & Setiawan, 2013). Peneliti menggunakan instrumen penelitian Rapid Entire Body Assesment (REBA) dan Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire dalam pengambilan data. REBA merupakan instrumen penelitian dalam bentuk lembar pengamatan yang sudah baku, sehingga tidak perlu lagi diuji validitasnya. Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire adalah kuesioner yang telah dilakukan uji validitas pada setiap butir atau item kuesioner dalam versi bahasa Indonesia oleh Wahyuddin (2016) dengan analisis Pearson product moment. Pengujian validitas menunjukkan semua butir atau item kuesioner valid, dimana r tabel 0.304 untuk tingkat signifikansi 5% df=n-2=42.. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(53) 53. 4.6.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas (keandalan) merupakan pengujian kesamaan hasil pengukuran atau penilaian terhadap suatu instrumen meski instrumen digunakan berulang kali dengan waktu yang berbeda (Nursalam, 2016). Rapid Entire Body Assesment (REBA) merupakan lembar pengamatan yang telah baku dan tidak perlu lagi diuji reliabilitasnya. Kuesioner Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire juga telah diuji reliabilitasnya oleh peneliti sebelumnya, yaitu Wahyuddin (2016). Uji reliabilitas menggunakan analisis Cronbach alpha dan didapatkan nilai 0.890. Ini menunjukkan bahwa Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire dalam versi bahasa Indonesia reliabel untuk digunakan dalam pengukuran nyeri punggung bawah.. 4.7 Prosedur Pengumpulan Data Data mulai dikumpulkan setelah peneliti mendapatkan surat izin penelitian dari institusi pendidikan yaitu Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Pada hari pertama penelitian, peneliti mengunjungi kantor kepala desa dan memberikan surat ijin penelitian dari institusi pendidikan. Kepala desa memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan langsung mengantarkan peneliti ke lokasi penelitian, yaitu dimulai dari dusun dengan jumlah penenun ulos terbanyak. Setelah sampai di lokasi penelitian, kepala desa memperkenalkan peneliti kepada beberapa responden dengan menunjukkan surat izin penelitian. Setelah itu, kepala desa mempersilahkan peneliti untuk memulai penelitian.. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(54) 54. Saat melakukan pengambilan data, pertama peneliti memastikan terlebih dahulu apakah calon responden sudah memenuhi kriteria sampel dengan menanyakan langsung kepada calon responden. Setelah itu peneliti meberitahu judul, tujuan dan langkah -langkah pengambilan data kepada setiap calon responden. Peneliti juga memberi waktu kepada responden agar menanyakan hal yang kurang dipahami terkait proses penelitian. Peneliti selanjutnya meminta kesediaan responden agar mau berpartisipasi dalam proses penelitian sebagai sampel penelitian. Responden yang bersedia berpartisipasi diminta untuk menandatangani inform concent. Selanjutnya pengambilan data nyeri punggung bawah dilakukan secara langsung dengan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang terdapat di kuesioner. Setelah selesai wawancara, peneliti kemudian memohon ijin kepada responden untuk dapat melakukan pengamatan atau observasi terhadap responden ketika sedang menenun ulos. Proses pengamatan dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 15 menit. Peneliti juga meminta ijin kepada responden untuk dapat melakukan dokumentasi melalui pengambilan foto ataupun video. Masyarakat penenun ulos yang dijumpai peneliti sedang menenun ulos selalu bersikap antusias dengan kedatangan peneliti. Namun dalam menemukan penenun yang sedang bekerja menenun ulos cukup memakan waktu penelitian. Peneliti sering menemukan alat tenun di depan rumah penduduk yang sedang tidak dikerjakan. Hal ini dikarenakan mereka sedang beristirahat dan sebagian lagi sedang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak. Saat menemukan hal ini, peneliti menanyakan beberapa dari mereka yang yang terlihat sedang duduk di depan rumah. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(55) 55. apakah bersedia untuk terlibat dalam proses penelitian. Peneliti juga menjelaskan bahwa untuk terlibat dalam proses penelitian, responden harus sedang melakukan kegiatan menenun ulos. Mereka selalu menolak menjadi responden penelitian dengan alasan sedang beristirahat dan akan melakukan aktifitas rumah lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak ada menemukan kendala lain.. 4.8 Pengolahan Data dan Analisa Data 4.8.1 Pengolahan Data Setelah seluruh data penelitian dikumpulkan, peneliti kemudian melakukan analisis data dengan melakukan pemeriksaan pada semua lembar penilaian dan kuesioner terlebih dahulu guna untuk memastikan kelengkapan data. Selanjutnya pemberian kode data (coding) dilakukan secara langsung untuk selanjutnya dianalisis menggunakan komputer. Selanjutnya data kuesioner dan lembar pengamatan dimasukkan (entry) ke dalam komputer. Setelah data dimasukkan, dilakukan pemeriksaan terhadap semua data untuk mencegah adanya kesalahan saat memasukkan data (cleaning). Selanjutnya data diolah menggunakan sistem komputerisasi. 4.8.2 Analisa Data 1. Analisis Univariat Analisis ini digunakan untuk menguraikan karakteristik dari setiap variabel yang diteliti, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Analisis univariat penelitian ini meliputi distribusi frekuensi data demografi dan distribusi. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(56) 56. frekuensi dari variabel posisi bekerja, durasi bekerja, masa bekerja dan nyeri punggung bawah. 2. Analisis Bivariat Analisis bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel independen, yaitu posisi bekerja, durasi bekerja dan masa bekerja dengan variabel dependen nyeri punggung bawah. Uji yang digunakan adalah uji korelasi spearman karena variabel yang akan diuji berskala ordinal dan telah dilakukan uji normalitas data menggunakan sistem komputer dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua data tidak terdistribusi normal. Hal sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan uji korelasi spearman. Nilai p dalam uji korelasi spearman menunjukkan signifikansi hubungan dan nilai r menunjukkan kekuatan hubungan. 3. Analisis Multivariat Dalam perencaan penelitian, peneliti merencanakan penggunaan analisis multivariat dependensi. Analisis multivariat dependensi digunakan untuk mengetahui variabel independen yang paling dominan berhubungan dengan variabel dependen. Pada awalnya peneliti merencanakan penggunaan uji regresi logistik untuk mengetahui variabel independen mana yang paling berhubungan dengan variabel dependen dengan melihat kekuatan hubungan dari nilai odd ratio (OR). Namun karena variabel independen yang memiliki hubungan signifikan dengan variabel dependen hanya ada satu, maka uji regresi logistik ini tidak dilakukan.. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(57) BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Hasil Penelitian. 5.1.1 Analisa Univariat Pada bagian ini akan dijabarkan hasil penelitian dan penjelasan tentang hubungan posisi, durasi dan masa bekerja dengan kejadian Nyeri Punggung Bawah (NPB) pada masyarakat penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi. Pengambilan data telah dilakukan pada bulan Maret 2019 dan data diolah hingga akhir bulan Juni 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 51 orang. Penyajian data hasil penelitian meliputi data demografi, data posisi, durasi, masa bekerja dan nyeri punggung bawah pada penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi, hubungan posisi, durasi dan masa bekerja dengan nyeri punggung bawah serta menganalisis faktor yang memiliki hubungan paling kuat dengan NPB. a. Karakteristik Demografi Responden Karakteristik demografi responden yang didapat dari proses pengumpulan data antara lain jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Dari 51 responden yang diteliti, diketahui bahwa semua responden berjenis kelamin perempuan (100%), mayoritas berada pada usia dewasa awal (26-35 tahun) yakni berjumlah 14 orang (27.5%), dan mayoritas responden bekerja hanya sebagai penenun ulos yaitu sebanyak 30 orang. 57 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(58) 58. (58.8%). Untuk lebih jelasnya, gambaran karakteristik demografi dari responden bisa dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini. Tabel 5.1 Distribusi frekuensi dan presentase karakteristik penenun ulos di desa lumban suhi-suhi (n=51) Variabel. f. %. 51. 100. 0. 0. 5-11 (Kanak-kanak). 1. 2.0. 12-16 (Remaja awal). 6. 11.8. 17-25 (Remaja akhir). 10. 19.6. 26-35 (Dewasa awal). 14. 27.5. 36-45 (Dewasa akhir). 7. 13.7. 46-55 (Lansia awal). 8. 15.7. 56-65 (Lansia akhir). 5. 9.8. > 65 (Manula). 0. 0. Penenun ulos. 30. 58.8. Penenun ulos + Petani. 12. 23.5. Penenun ulos + Pelajar. 9. 17.6. Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki Umur :. Pekerjaan :. Dilihat dari faktor usia, penenun ulos yang berusia paling muda berjumlah 1 orang dengan usia 11 tahun dan penenun ulos yang berusia paling tua berjumlah 2 orang. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(59) 59. dengan usia 65 tahun. Untuk lebih jelasnya, gambaran distribusi frekuensi faktor usia dapat dilihat pada lampiran penelitian. b. Posisi, Durasi, Masa Bekerja dan Nyeri Punggung Bawah Jika dilihat dari posisi, durasi dan masa bekerja serta keluhan nyeri punggung bawah yang dialami responden saat bekerja menenun ulos, mayoritas responden dalam menenun ulos menggunakan posisi resiko tinggi yaitu sebanyak 26 orang (51.0%), kemudian mayoritas responden memiliki durasi bekerja efektif yakni berjumlah 36 orang (70.6%). Selanjutnya mayoritas responden telah memiliki masa bekerja lama yaitu sebanyak 29 orang (56.9%), dan mayoritas responden mengalami NPB gangguan minimal yaitu sebanyak 34 orang (66.7%) dan tidak ada responden yang mengalami nyeri punggung bawah gangguan berat, sangat berat maupun sangat tersiksa akibat nyeri punggung bawah yang dialami. Untuk lebih jelasnya, hasil analisis distribusi frekuensi dan presentse posisi, durasi dan masa bekerja serta keluhan nyeri punggung bawah responden dapat dilihat dalam tabel 5.2 berikut. Tabel 5.2 Distribusi frekuensi dan presentase posisi, durasi, masa bekerja dan nyeri punggung bawah penenun ulos di desa lumban suhi-suhi (n=51) Variabel. frekuensi (n). presentase (%). Posisi Bekerja Resiko Diabaikan. 0. 0. Resiko Kecil. 0. 0. Resiko Sedang. 5. 9.8. Resiko Tinggi. 26. 51.0. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

(60) 60. Tabel 5.2 (Lanjutan) Resiko Sangat Tinggi. 20. 39.2. Efektif. 36. 70.6. Tidak Efektif/ berlebih. 15. 29.4. 20. 39.2. 2. 3.9. 29. 56.9. Gangguan minimal. 34. 66.7. Gangguan sedang. 17. 33.3. Gangguan berat. 0. 0. Gangguan sangat berat. 0. 0. Sangat tersiksa. 0. 0. Durasi Bekerja. Masa Bekerja Baru Sedang Lama Nyeri Punggung Bawah. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa skor posisi bekerja yang paling rendah adalah 6 dan ditemukan pada 3 responden, sedangkan skor posisi bekerja paling tinggi adalah 13 dan ditemukan pada 2 sampel. Jika dilihat dari variabel durasi bekerja, sampel yang memiliki durasi bekerja paling singkat ada sebanyak 1 orang dengan durasi bekerja dalam satu minggu adalah 6 jam, sedangkan durasi bekerja paling lama dialami oleh 1 orang responden dengan durasi bekerja bekerja dalam satu minggu adalah 84 jam. Responden yang memiliki masa bekerja paling singkat ada berjumlah 9 orang dengan masa bekerja 1 tahun, dan responden yang memiliki masa. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

Gambar

Dokumen terkait

Sebelum saya bertandatangan di bawah saya menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferika Indarwati, Bayu Panggita, Syarif Indrawan

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan tingkat kecemasan dengan intensitas nyeri pada pasien nyeri punggung bawah (Low Back Pain) yang berada di Poli Saraf

Saya bersedia bertandatangan di bawah ini menyatakan kesediaan untu menjadi responden penelitian oleh mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh A.Pariksit mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh A.Pariksit mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera

Lampiran 3 Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden Setelah mendapatkan informasi dan penjelasan dari peneliti, saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia dan

Lampiran 11 Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden Setelah mendapatkan informasi dan penjelasan dari peneliti, saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia dan