BAB II

LANDASAN TEORI

A. Self Regulated Learning

1. Definisi self regulated learning

Teori sosial kognitif menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif serta faktor perilaku, memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Salah satu proses pembelajaran yang melibatkan ketiga faktor tersebut adalah Self regulated learning. Zimmerman & Martinez-Pons, (1990) menyatakan bahwa Self regulated learning merupakan konsep mengenai bagaimana seorang peserta didik menjadi pengatur bagi belajarnya sendiri. Selanjutnya Zimmerman (dalam Woolfolk, 2004) mendefinisikan self regulated learning sebagai suatu proses dimana seorang peserta didik mengaktifkan dan mendorong kognisi (cognition), perilaku (behaviours) dan perasaannya (affect) secara sistematis dan berorientasi pada pencapaian tujuan belajar.

Berdasarkan perspektif sosial kognitif, peserta didik yang dapat dikatakan sebagai self regulated learner adalah peserta didik yang secara metakognitif, motivasional, dan behavioral aktif dan turut serta dalam proses belajar mereka (Zimmerman, 1989). Peserta didik tersebut dengan sendirinya memulai usaha belajar secara langsung untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang diinginkan, tanpa bergantung pada guru, orang tua atau orang lain.

Sejalan dengan pendapat Zimmerman, Schunk (dalam Schunk & Zimmerman, 1998) menjelaskan self regulated learning berlangsung bila peserta didik secara

sistematik mengarahkan perilaku dan kognisinya dengan cara memberi perhatian pada instruksi tugas-tugas, melakukan proses dan mengintegrasikan pengetahuan, mengulang-ulang informasi untuk diingat serta mengembangkan dan memelihara keyakinan positif tentang kemampuan belajar (self efficacy) dan mampu mengantisipasi hasil belajarnya.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa self regulated learning adalah proses belajar dimana peserta didik mengaktifkan kognisi, tindakan dan perasaan secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi self regulated learning

Cobb (2003) menyatakan bahwa self regulated learning dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah self efficacy, motivasi dan tujuan.

a. Self efficacy

Self efficacy merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, atau mengatasi hambatan dalam belajar (Bandura dalam Cobb, 2003). Self efficacy dapat mempengaruhi peserta didik dalam memilih suatu tugas, usaha, ketekunan, dan prestasi. Peserta didik yang memiliki self efficacy yang tinggi akan meningkatkan penggunaan kognitif dan strategi self regulated learning.

Peserta didik yang merasa mampu menguasai suatu keahlian atau melaksanakan suatu tugas akan lebih siap untuk berpartisipasi, bekerja keras, lebih ulet dalam menghadapi kesulitan, dan mencapai level yang lebih tinggi.

b. Motivasi

Menurut Cobb (2003), motivasi yang dimiliki peserta didik secara positif berhubungan dengan self regulated learning. Motivasi dibutuhkan peserta didik untuk melaksanakan strategi yang akan mempengaruhi proses belajar.

Peserta didik cenderung akan lebih efisien mengatur waktunya dan efektif dalam belajar apabila memiliki motivasi belajar. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang (intrinsic) cenderung akan lebih memberikan hasil positif dalam proses belajar dan meraih prestasi yang baik. Motivasi ini akan lebih kuat dan lebih stabil/menetap bila dibandingkan dengan motivasi yang berasal dari luar diri (extrinsic). Walaupun demikian bukan berarti motivasi dari luar diri (extrinsic) tidak penting. Kedua jenis motivasi ini sangat berperan dalam proses belajar. Peserta didik kadang termotivasi belajar oleh keduanya, misalnya mereka mengharapkan pemenuhan kepuasan atas keingintahuannya dengan belajar giat, namun mereka juga mengharapkan ganjaran (reward) dari luar atas prestasi yang mereka capai.

c. Tujuan (goals)

Menurut Cobb (2003) goal merupakan penetapan tujuan apa yang hendak dicapai seseorang. Goal merupakan kriteria yang digunakan peserta didik untuk memonitor kemajuan mereka dalam belajar. Goal memiliki dua fungsi dalam self regulated learning yaitu menuntun peserta didik untuk memonitor dan mengatur usahanya dalam arah yang spesifik. Selain itu goal juga merupakan kriteria bagi peserta didik untuk mengevaluasi performansi mereka.

Efek dari goal tergantung atas hasil (outcomes) yang diharapkan. Hasil ini dapat dikategorikan menjadi dua orientasi yaitu : orientasi pada pembelajaran (learning) dan orientasi pada penampilan (performance) (Meece dalam Cobb, 2003). Orientasi pada pembelajaran (learning goals) fokus pada proses pencapaian kemampuan dan pemahaman betapapun sulitnya usaha yang harus dilakukan untuk mencapai goal tersebut. Sedangkan orientasi pada penampilan (performance goal) fokus pada pencapaian penampilan yang baik di pandangan orang lain atau penghindaran penilaian negatif dari lingkungan.

Menurut Cobb (2003) learning goals menghasilkan prestasi akademik yang tinggi dan menunjukkan penggunaan strategi self regulated learning melalui proses informasi yang mendalam (deep).

3. Perkembangan self regulated learning

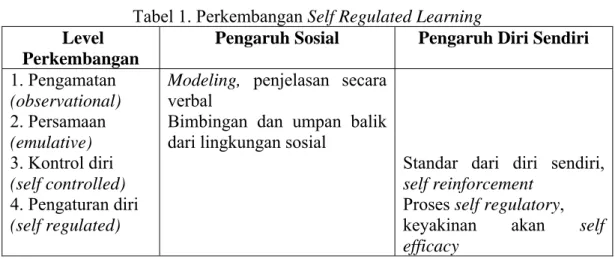

Schunk dan Zimmerman (1998) menyatakan bahwa kondisi individu, sosial dan lingkungan yang membuat peserta didik memiliki kompetensi self regulated learning pada awalnya berkembang dari pengaruh sosial lalu kemudian beralih pada pengaruh diri sendiri. Schunk dan Zimmerman (1998) menyatakan bahwa kemampuan self regulated learning muncul dalam serangkaian tingkat kemampuan regulasi yang meliputi empat tingkat perkembangan yaitu tingkat pengamatan, persamaan, kontrol diri dan regulasi diri.

Pada level perkembangan pengamatan dan peniruan, kompetensi self regulated learning peserta didik berkembang dari pengaruh sosial yang meliputi guru, orang tua, pelatih dan teman sebaya. Selanjutnya pada level perkembangan

kontrol diri dan pengaturan diri, peserta didik sudah mampu menerapkan strategi self regulated learning secara mandiri.

Untuk keterangan lebih lanjut perkembangan self regulated learning ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Perkembangan Self Regulated Learning Level

Perkembangan

Pengaruh Sosial Pengaruh Diri Sendiri 1. Pengamatan

(observational) 2. Persamaan (emulative) 3. Kontrol diri (self controlled) 4. Pengaturan diri (self regulated)

Modeling, penjelasan secara verbal

Bimbingan dan umpan balik dari lingkungan sosial

Standar dari diri sendiri, self reinforcement

Proses self regulatory, keyakinan akan self efficacy

a. Level Pengamatan (observational)

Pada level pengamatan ini, sebagian peserta didik dapat menyerap ciri-ciri utama strategi belajar dengan mengamati model. Dalam hal ini guru yang bertindak sebagai model, menjelaskan bagaimana proses berpikir ketika sedang mengerjakan tugas. Dengan mempersepsikan kesamaan dengan model dan seolah-olah melakukan apa yang dilakukan oleh model akan membuat peserta didik (pengamat) termotivasi untuk mengembangkan kemampuan self regulated learning.

b. Level Persamaan (emulative)

Pada level ini peserta didik menunjukkan performansi yang hampir sama dengan kondisi umum dari model. Peserta didik (pengamat) tidak secara langsung meniru model, namun berusaha menyamakan gaya atau pola-pola

yang umum saja. Hal ini penting dalam perkembangan self regulatory karena peserta didik perlu menunjukkan strategi secara personal agar masuk ke dalam skema mereka. Pada fase ini bimbingan, umpan balik dan penguatan dari lingkungan sosial perlu diberikan agar peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran secara fungsional.

c. Level Kontrol Diri (self controlled)

Peserta didik sudah mampu menggunakan sendiri strategi- strategi belajar ketika mengerjakan tugas. Strategi-strategi yang digunakan sudah terinternalisasi, namun masih dipengaruhi oleh gambaran standar performansi yang ditunjukkan oleh model (seperti bayangan akan performansi model sebelumnya) dan sudah menggunakan proses self reward.

d. Level Pengaturan Diri (self regulated)

Merupakan level terakhir dimana peserta didik mulai menggunakan strategi- strategi yang disesuaikan dengan situasi dan termotivasi oleh tujuan serta self efficacy untuk berprestasi. Peserta didik sudah bisa memilih kapan menggunakan strategi-strategi khusus dan mengadaptasinya untuk kondisi berbeda, dengan sedikit petunjuk dari model atau tidak sama sekali.

4. Strategi self regulated learning

Strategi self regulated learning merupakan kompilasi dari perencanaan yang digunakan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar (Cobb, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Spitzer (2000) menunjukkan bahwa strategi self regulated learning berkaitan erat dengan performansi akademik dimana peserta didik yang

menerapkan strategi self regulated learning mengambil alih afeksi, pikiran dan tingkah lakunya sehingga menunjang prestasi belajar yang baik.

Zimmerman dan Martinez-Pons (dalam Purdie, Hattie & Douglas, 1996) melakukan sebuah penelitian dengan metode wawancara yang telah menghasilkan 10 kategori perilaku belajar sebagai strategi self regulated learning sebagai berikut :

a. Evaluasi terhadap kemajuan tugas (self evaluating)

Merupakan inisiatif peserta didik dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas tugas dan kemajuan pekerjaannya. Peserta didik memutuskan apakah hal-hal yang telah dipelajari mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini peserta didik membandingkan informasi yang didapat melalui self monitoring dengan beberapa standar atau tujuan yang dimiliki.

b. Mengatur materi pelajaran (organizing & transforming)

Strategi organizing menandakan perilaku overt dan covert dari peserta didik untuk mengatur materi yang dipelajari dengan tujuan meningkatkan efektivitas proses belajar. Strategi transforming dilakukan dengan mengubah materi pelajaran menjadi lebih sederhana dan mudah dipelajari.

c. Membuat rencana dan tujuan belajar (goal setting & planning)

Strategi ini merupakan pengaturan peserta didik terhadap tujuan umum dan tujuan khusus dari belajar dan perencanaan untuk urutan pengerjaan tugas, bagaimana memanfaatkan waktu dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tujuan tersebut. Perencanaan akan membantu peserta didik untuk menemu-kenali konflik dan krisis yang potensial serta

meminimalisir tugas-tugas yang mendesak. Perencanaan juga memungkinkan peserta didik untuk fokus pada hal-hal yang penting bagi perolehan kesuksesan jangka panjang. Untuk mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari perencanaan, maka perencanaan perlu ditinjau kembali secara rutin.

d. Mencari informasi (seeking information)

Peserta didik memiliki inisiatif untuk berusaha mencari informasi di luar sumber-sumber sosial ketika mengerjakan tugas ataupun ketika mempelajari suatu materi pelajaran. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan informasi apa yang penting dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut.

e. Mencatat hal penting (keeping record & monitoring)

Strategi ini dilakukan dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan topik yang dipelajari, kemudian menyimpan hasil tes, tugas maupun catatan yang telah dikerjakan.

f. Mengatur lingkungan belajar (environmental structuring)

Peserta didik berusaha memilih atau mengatur aspek lingkungan fisik dengan cara tertentu sehingga membantu mereka untuk belajar dengan lebih baik.

g. Konsekuensi setelah mengerjakan tugas (self consequences)

Strategi ini dilakukan dengan mengatur atau membayangkan reward atau punishment yang didapatkan bila berhasil atau gagal dalam mengerjakan tugas.

h. Mengulang dan mengingat (rehearsing & memorizing)

Peserta didik berusaha mempelajari ulang materi pelajaran dan mengingat bahan bacaan dengan perilaku yang overt dan covert.

i. Mencari bantuan sosial (seek social assistance)

Bila menghadapi masalah dengan tugas yang sedang dikerjakan, peserta didik dapat meminta bantuan teman sebaya (seek peer asistance), meminta bantuan guru (seek teacher assistance) dengan bertanya kepada guru didalam maupun luar jam belajar untuk dapat membantu menyelesaikan tugas dengan baik.

Peserta didik juga meminta bantuan orang dewasa (seek adult assistance) yang berada di dalam dan di luar lingkungan belajar bila ada topik yang tak dimengerti. Orang dewasa yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang lebih berpengalaman.

j. Meninjau kembali catatan, tugas atau tes sebelumnya dan buku pelajaran (review record)

Dalam strategi ini peserta didik meninjau kembali catatan pelajaran sehingga tahu topik apa saja yang akan diuji. Selanjutnya peserta didik meninjau kembali tugas atau tes sebelumnya (review test/work) yang meliputi soal-soal ujian terdahulu tentang topik-topik tertentu, juga tugas tugas yang telah dikerjakan sebagai sumber informasi untuk belajar. Peserta didik juga membaca ulang buku pelajaran (review text book) yang merupakan sumber informasi yang dijadikan penunjang catatan sebagai sarana belajar.

Dalam perspektif sosial kognitif keberadaan strategi self regulated learning ditentukan oleh tiga faktor yakni faktor pribadi, perilaku dan lingkungan (Bandura dalam Pintrich & Schunk,2002).

1. Faktor pribadi

Self regulated learning terjadi pada derajat dimana peserta didik dapat menggunakan proses personal untuk secara strategis mengatur perilaku dan lingkungan belajar disekitarnya. Faktor ini meliputi penggunaan strategi mengatur materi pelajaran (organizing & transforming), membuat rencana dan tujuan belajar (goal setting & planning), mencatat hal penting (keeping record

& monitoring), serta mengulang dan mengingat (rehearsing & memorizing).

2. Faktor perilaku

Menunjuk pada kemampuan peserta didik dalam menggunakan self evaluation strategy sehingga mendapatkan informasi tentang keakuratan dan mengecek kelanjutan dari hasil umpan balik. Faktor ini melibatkan strategi konsekuensi setelah mengerjakan tugas (self consequences) dan evaluasi terhadap kemajuan tugas (self evaluating).

3. Faktor lingkungan

Menunjuk pada sikap proaktif peserta didik untuk menggunakan strategi pengubahan lingkungan belajar seperti penataan lingkungan belajar, mengurangi kebisingan, penataan cahaya yang tepat, dan pencarian sumber belajar yang relevan. Faktor ini meliputi strategi mencari informasi (seeking information), mengatur lingkungan belajar (environmental structuring), mencari bantuan sosial (seek social assistance), serta meninjau kembali catatan, tugas atau tes sebelumnya dan buku pelajaran (review record).

B. Mahasiswa

Mahasiswa menurut Salim dan Salim (dalam kamus umum bahasa Indonesia, 2002) adalah orang yang terdaftar dan menjalani pendidikan di perguruan tinggi.

Menurut Sukadji (2001) mahasiswa adalah sebagian kecil dari generasi muda yang mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuannya di perguruan tinggi.

Oleh sebab itu mahasiswa diharapkan akan mendapat manfaat yang sebesar- besarnya dalam pendidikan tersebut. Selanjutnya Basir (1992) menjelaskan bahwa mahasiswa secara psikis dan fisik telah mencapai tahap awal dewasa dan telah meninggalkan masa remajanya, sehingga perilakunya dengan lingkungan sekitar sudah terarah, mengakui dan memahami norma, serta nilai yang harus ditaatinya.

Menurut Winkel (1997) mahasiswa berada pada rentang usia 18 atau 19 tahun sampai 24 atau 25 tahun. Selanjutnya Winkel (1997) menjelaskan bahwa rentang usia mahasiswa ini masih dapat dibagi atas dua periode yaitu :

1. Usia 18 atau 19 tahun sampai 20 atau 21 tahun. Periode ini merupakan mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester IV. Pada rentang usia ini, pada umumnya tampak ciri-ciri sebagai berikut :

Stabilitas dalam kepribadian mulai meningkat

Pandangan yang lebih realistis tentang diri sendiri dan lingkungan hidupnya

Kemampuan untuk menghadapi segala permasalahan secara lebih matang

Gejolak-gejolak dalam area perasaan mulai berkurang. Meskipun demikian ciri khas dari masa remaja masih sering muncul, tergantung dari laju perkembangan masing-masing mahasiswa.

2. Usia 21 atau 22 tahun sampai 24 atau 25 tahun, yaitu mahasiswa semester V sampai dengan semester VIII. Pada rentang usia ini pada umumnya terdapat kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan terutama bersifat psikologis, seperti :

Mendapat penghargaan dari teman, dosen, dan sesama anggota keluarga lainnya

Mempunyai pandangan spiritual tentang makna hidup manusia

Memiliki rasa harga diri dengan mendapatkan tanggapan dari lawan jenis dan menikmati rasa puas karena sukses dalam studi akademik

Selanjutnya Hurlock (1999) mengkategorikan usia mahasiswa ke dalam masa dewasa dini. Menurut Hurlock (1999) masa dewasa dini dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun dimana tugas perkembangan pada masa dewasa dini salah satunya adalah mencakup pemilihan karir atau mendapatkan suatu pekerjaan. Pada masa dewasa dini terjadi perubahan nilai dimana banyak nilai pada masa kanak-kanak dan remaja berubah karena pengalaman dan hubungan sosial yang lebih luas dengan orang-orang yang berbeda usia.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan rentang usia mahasiswa yaitu 18 atau 19 tahun sampai 24 atau 25 tahun serta berada pada masa dewasa dini dimana tugas perkembangan pada masa dewasa dini salah satunya adalah mencakup pemilihan karir atau mendapatkan suatu pekerjaan.

C. Bekerja

1. Definisi bekerja

Setiap orang yang bekerja disebut pekerja. Pekerja atau buruh di Indonesia menurut UU No. 13 tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Shimmin (dalam De Klerk, 2005) menyatakan bahwa kerja sering diidentifikasikan dengan melakukan employment yaitu aktivitas yang dilakukan untuk orang lain dalam basis kontrak hal ini menyangkut hubungan pertukaran dimana seseorang memberikan talenta mereka kepada majikan untuk mendapatkan imbalan.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2000) mendefinisikan bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu kegiatan ekonomi). Sejalan dengan hal tersebut, Mantra (2000) menyatakan bahwa bekerja yaitu melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam kurun waktu (time reference) tertentu.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bekerja merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk orang lain dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam kurun waktu (time reference) tertentu.

2. Manfaat bekerja

Anoraga (2001) mengemukakan bahwa melalui bekerja kita memperoleh uang dan uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Kebutuhan – kebutuhan yang ada dapat dibagi : a. Kebutuhan fisiologis dasar

Kebutuhan ini menyangkut kebutuhan fisik atau biologis seperti makan, minum, tempat tinggal dan kebutuhan lain yang sejenis.

b. Kebutuhan sosial

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena memerlukan persahabatan dan tidak akan berbahagia apabila ditinggalkan sendirian untuk jangka waktu yang lama. Pekerjaan seringkali memberikan kepuasan kebutuhan sosial, tidak hanya dalam arti memberikan persahabatan, tapi juga dalam aspek-aspek yang lain, seperti menjadi anggota kelompok tertentu yang memberikan rasa identifikasi diri dan rasa memiliki. Kebutuhan sosial lainnya dapat diperoleh dari hubungan antara atasan dan bawahan.

c. Kebutuhan Egoistik 1) Prestasi

Salah satu kebutuhan manusia yang terkuat adalah kebutuhan berprestasi (sense of achievement) untuk merasa bahwa ia melakukan sesuatu, bahwa pekerjaannya itu penting. Individu yang merasa pekerjaannya itu tidak penting sering tidak bersemangat dan mengeluh dalam menjalankan pekerjaannya.

2) Otonomi

Seorang pekerja menginginkan adanya kebebasan, menginginkan semacam kreativitas dan variasi dalam menjalankan pekerjaannya juga inisiatif dan imajinasi yang mencerminkan keinginan individu untuk independen, bebas menentukan apa yang ia inginkan.

3) Pengetahuan

Keinginan akan pengetahuan menjadi dorongan dasar dari setiap manusia.

Manusia tidak hanya ingin tahu apa yang terjadi tapi juga ingin mengetahui mengapa sesuatu terjadi. Menjadi seorang ahli dalam suatu bidang memberikan perasaan puas bagi individu dan ini merupakan salah satu bentuk pemuasan kebutuhan egoistiknya.

Manfaat lain yang diperoleh dengan bekerja dikemukakan oleh Calhoun dan Acocella (1990) yaitu :

a. Bekerja dapat membentuk pola kehidupan individu, menciptakan irama dari hari ke hari, minggu ke minggu.

b. Bekerja menyediakan jaringan hubungan tidak resmi

c. Bekerja memberi individu identitas yang menyatakan siapa dan apa statusnya d. Pekerjaan menjadi dasar menunjukkan harga diri

e. Pekerjaan memungkinkan individu untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilannya.

D. Mahasiswa yang Bekerja 1. Definisi mahasiswa bekerja

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa menurut Sukadji (2001) mahasiswa merupakan sebagian kecil dari generasi muda yang mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuannya di perguruan tinggi. Senada dengan hal tersebut, Basir (1992) menyebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Sedangkan bekerja sering diidentifikasikan dengan melakukan employment yaitu aktivitas yang dilakukan untuk orang lain dalam basis kontrak hal ini menyangkut hubungan pertukaran dimana seseorang memberikan talenta mereka kepada majikan untuk mendapatkan imbalan (Shimmin dalam De Klerk, 2005).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang bekerja adalah mahasiswa yang mengambil peran sebagai orang yang mempersiapkan diri dalam keahlian tertentu dalam tingkat pendidikan tinggi sambil melakukan suatu aktivitas yang dilakukan untuk orang lain dengan memberikan talenta mereka kepada majikan untuk mendapatkan imbalan.

Bagi individu yang berusia 18-28 tahun, menurut Cohen (dalam Ronen, 1981) bentuk pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah jenis pekerjaan paruh waktu (part-time work). Hal ini disebabkan karena jadwal kerja paruh waktu lebih fleksibel daripada jadwal kerja penuh waktu sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan jadwal kerja dengan jadwal kuliah mereka.

Menurut Ronen (1981) pekerjaan paruh waktu merupakan jadwal kerja yang

dilaksanakan minimal 20 jam dalam seminggu namun tidak lebih dari 40 jam dalam seminggu.

2. Alasan mahasiswa bekerja

Alasan umum individu bekerja adalah karena uang (Anoraga, 2001). Jadi keinginan untuk mempertahankan hidup merupakan salah satu sebab terkuat yang dapat menjelaskan mengapa individu bekerja. Begitu pula halnya dengan mahasiswa yang bekerja. Menurut Motte dan Schwartz (2009) alasan utama mahasiswa bekerja adalah untuk mendapatkan sumber penghasilan. Selain itu Motte dan Schwartz (2009) mengemukakan alasan lain mahasiswa bekerja yaitu : a. Bekerja untuk membantu orang tua dalam membiayai kuliah

Motte dan Schwartz (2009) menyatakan bahwa alasan ini banyak dikemukakan oleh mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah yang hanya mendapatkan sedikit dukungan finansial dari keluarganya sehingga tak mampu menutupi seluruh biaya perkuliahan.

b. Bekerja untuk membayar aktivitas waktu luang

Alasan ini banyak dikemukakan oleh mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas. Tujuan utama mereka bekerja adalah mendapatkan penghasilan tambahan untuk membayar segala aktivitas waktu luang mereka yang tidak berhubungan dengan biaya pendidikan.

c. Bekerja sebagai suatu cara hidup mandiri

Alasan ini dikemukakan oleh mahasiswa yang bekerja untuk mendapatkan kemandirian ekonomis dan tidak ingin bergantung pada penghasilan orang tua meskipun orangtua masih mampu membiayai perkuliahan.

d. Bekerja untuk mencari pengalaman

Mahasiswa bekerja untuk dapat merasakan langsung semua hal yang berhubungan dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman langsung, mahasiswa akan lebih mudah memahami isi perkuliahan tersebut.

E. Perbedaan Self Regulated Learning antara Mahasiswa yang Bekerja dengan yang Tidak Bekerja

Kuliah sambil bekerja banyak memberi dampak bagi mahasiswa baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah dengan bekerja mahasiswa dapat membantu orang tua dalam membiayai kuliah, memperoleh pengalaman kerja serta kemandirian ekonomis (Motte & Schwartz, 2009). Sedangkan dampak negatifnya adalah bekerja bisa membuat mahasiswa lalai akan tugas utamanya, yakni belajar (Yenni, 2007). Mahasiswa tersebut mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah, kerja dan belajar. Hal ini juga didukung berdasarkan komunikasi personal dengan beberapa mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Mahasiswa banyak yang mengaku kesulitan membagi waktu antara kuliah, kerja, istirahat dan urusan-urusan lain.

Pada dasarnya mahasiswa merupakan pembelajar aktif dan kritis yang dituntut untuk mampu mengatur diri dan waktunya serta menyelesaikan persoalan yang ia temui dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Agar sukses dalam pendidikan dan berhasil menerapkan ilmu yang diperolehnya, mahasiswa diharapkan memiliki kesiapan belajar di perguruan tinggi yang mencakup kesiapan mental dan kesiapan keterampilan belajar. Spitzer (2000) mengatakan bahwa salah satu keterampilan belajar yang mempunyai peran penting dalam menentukan kesuksesan di perguruan tinggi adalah kemampuan meregulasi diri dalam belajar atau disebut juga dengan self regulated learning.

Self regulated learning merupakan kemampuan peserta didik untuk dapat mengatur fungsi-fungsi yang ada di dirinya baik afeksi, tingkah laku dan pikiran sehingga membantu mencapai tujuan belajar yang diinginkan (Zimmerman dalam Woolfolk, 2004). Berdasarkan definisi tersebut individu digambarkan sebagai pusat pengatur segala hal yang berhubungan dengan dirinya, dikaitkan dalam sebuah konteks realitas atau kenyataan. Artinya dalam definisi di atas disebutkan bahwa self regulated learning tidak sekedar bagaimana melakukan pengelolaan terhadap diri secara menyeluruh (afeksi, kognitif, dan tingkah laku), namun juga terkait dengan bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan belajar agar sesuai dengan kebutuhan dirinya.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Wahyono (2008) yang menyatakan bahwa peserta didik yang menerapkan self regulated learning mendekati tugas belajar dengan berbagai strategi manajemen sumber daya seperti memilih atau mengatur aspek lingkungan fisik untuk mendukung belajar dan mengatur waktu

belajar secara efektif. Hal ini mulai dari merencanakan (menentukan) tujuan, target, strategi dan waktu belajar, menentukan sumber belajar yang akan digunakan, sampai menjalankan rencana tersebut secara teratur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dampak negatif kuliah sambil bekerja yaitu bekerja bisa membuat mahasiswa mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah, kerja dan belajar.

Faktor lingkungan sosial turut berperan dalam penerapan self regulated learning, dimana peserta didik yang menerapkan strategi self regulated learning akan mencari bantuan sosial (seek social assistance) melalui rekan sebaya, guru dan lingkungan fisik sekolah. Furr & Elling, (2000) menyatakan bahwa mahasiswa yang kuliah sambil bekerja cenderung jarang terlibat dalam aktivitas kampus dan aktivitas sosial bersama teman-teman dibandingkan mahasiswa yang tidak bekerja. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ruscoe, Morgan & Peebles, (1996) yang membuktikan bahwa mahasiswa yang bekerja cenderung sering absen kuliah dan lebih sering datang terlambat dibandingkan dengan yang tidak bekerja.

Faktor afeksi dan kognitif juga sangat dibutuhkan dalam penerapan self regulated learning karena afeksi dan kognisi yang tepat dapat mendukung munculnya tingkah laku yang diharapkan untuk mencapai tujuan belajar. Hasil penelitian Furr dan Elling (2000) menyebutkan bahwa mahasiswa yang kuliah sambil bekerja cenderung memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak bekerja, hal tersebut dikarenakan kuliah sambil bekerja membutuhkan

waktu dan tenaga ekstra. Stres yang dialami mahasiswa tersebut tentunya akan mempengaruhi afeksi dan kognisi mahasiswa tersebut dalam proses pembelajaran.

Oleh karena itu berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat diasumsikan bahwa terdapat perbedaan penerapan self regulated learning antara mahasiswa yang bekerja dengan mahasiswa yang tidak bekerja

F. Hipotesa Penelitian

Hipotesa yang diajukan pada penelitian ini adalah “Ada perbedaan self regulated learning antara mahasiswa yang bekerja dengan mahasiswa yang tidak bekerja”.