2.1 Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir didefinisikan sebagai suatu proses pemeliharaan, peningkatan lingkungan pesisir, pencegahan kerusakan sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir serta memanfaatkannya untuk kepentingan manusia. Pengelolaan wilayah pesisir pada dasarnya diarahkan untuk mencapai dua tujuan, yaitu pendayagunaan potensi pesisir dan laut untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya, dan untuk tetap menjaga kelestarian sumberdaya kelautan khususnya sumberdaya pulih dan kelestarian lingkungan. Pencapaian dua tujuan di atas, dapat dicapai melalui perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Kebutuhan akan perencanaan dan pengelolaan terpadu di wilayah pesisir disebabkan oleh karena adanya berbagai konflik pemanfaatan ruang pesisir, konflik kepentingan antara berbagai institusi pemerintah. Lebih lanjut konflik-konflik yang terjadi di wilayah pesisir dipacu oleh faktor adanya kompetisi terhadap ruang pesisir, dampak dari suatu kegiatan pembangunan terhadap kegiatan lainnya (limbah minyak terhadap kegiatan perikanan), dan dampak kegiatan pembangunan terhadap ekosistem (Cicin-Sains dan Knecht 1998).

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan suatu upaya yang menyatukan antara pemerintah dengan komunitas, ilmu pengetahuan dengan manajemen, dan antara kepentingan sektoral dengan kepentingan masyarakat dalam mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan terpadu bagi perlindungan dan pengembangan ekosistem pesisir terpadu. Sementara menurut Cicin-Sain and Knecht (1998) dimensi keterpaduan dalam ICM meliputi lima aspek, yaitu (1) keterpaduan sektor, yaitu antara berbagai sektor pembangunan di wilayah pesisir, seperti perikanan (tangkap dan budidaya), pariwisata, pertambangan migas, perhubungan dan pelabuhan, pemukiman, pertanian pantai, (2) keterpaduan wilayah/ekologis, yaitu antara daratan dan perairan (laut) yang masuk dalam suatu sistem ekologis, (3) keterpaduan stakeholder dan tingkat pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder yang terdapat di wilayah pesisir dan juga adanya keterpaduan antara pemerintah pada

berbagai level, seperti pusat, propinsi dan kabupaten; (4) keterpaduan antar berbagai disiplin limu, yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu yang terkait dengan pesisir dan lautan, seperti ilmu sosial budaya; fisika, biologi, keteknikan, ekologi, hukum dan kelembagaan, dan lain-lain; dan (5) keterpaduan antar negara, yaitu adanya kerjasama dan koordinasi antar negara dalam mengelola sumberdaya pesisir, terutama yang menyangkut kepentingan seluruh manusia.

2.2 Pulau-Pulau Kecil

Perbandingan luas wilayah lautan dan daratan Indonesia adalah tiga berbanding dua, hal ini menjadikan wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai macam sumberdaya alam, terutama sumberdaya alam yang dapat pulih seperti berbagai jenis ikan, udang, kepiting dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat sumberdaya alam lain dan jasa lingkungan yang belum diusahakan secara optimal dan perlu dikembangkan secara lebih baik untuk kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia terutama masyarakat pesisir yang selama ini lebih banyak merupakan obyek dari kegiatan pembangunan di wilayah pesisir. Menurut Fauzi dan Anna (2005), potensi pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, antara lain ekonomi, sosial, ekologi, keamanan, dan navigasi. Selama ini potensi pemanfaatan tersebut belum dikelola secara optimal, mengingat ada berbagai kendala yang dihadapi. Selain itu berbagai kepentingan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil menjadikannya cukup sensitif.

Lebih lanjut Fauzi dan Anna (2005) berpendapat bahwa kebijakan menyangkut pemanfaatan pulau-pulau kecil pada dasarnya haruslah berbasiskan kondisi dan karakteristik biogeofisik, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya, mengingat peran dan fungsi kawasan tersebut sangat penting, baik bagi kehidupan ekosistem sekitar maupun kehidupan ekosistem di daratan. Hal terpenting yang berkaitan dengan penentuan kebijakan pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia adalah pengetahuan tentang keragaan nilai ekonomi dari pulau-pulau kecil tersebut, karena setiap pulau-pulau mempunyai keragaan ekonomi yang berbeda-beda, tergantung kondisi sumberdaya yang ada di pulau tersebut serta kondisi biogeofisiknya.

Batasan pulau kecil mempunyai luas area kurang dari atau sama dengan 10 000 km2, dengan jumlah penduduk kurang dari atau sama dengan 200 000 orang.

Secara ekologis terpisah dari pulau induk (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas, dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular. Alternatif batasan pulau kecil juga berlandaskan pada kepentingan hidrologi (ketersediaan air tawar), ditetapkan oleh para ilmuwan batasan pulau kecil adalah pulau dengan ukuran kurang dari 1 000 km2 atau lebarnya kurang dari 10 km (Bengen 2002). Namun pada kenyataannya, banyak pulau berukuran antara 1 000 km2- 2 000 km2 memiliki karakteristik dan permasalahan yang sama dengan pulau yang ukurannya kurang dari 1000 km2, sehingga diputuskan oleh UNESCO pada 1991 bahwa batasan pulau kecil adalah pulau dengan luas area kurang dari 2 000 km2. Sementara itu, dalam konteks pengelolaan PPK, Indonesia menetapkan batasan PPK adalah kurang atau sama dengan pulau dengan luas 2 000 km2.

Griffith dan Innis (1992); United Nation (1994) dalam Bengen (2002) menyatakan bahwa karakteristik biogeofisik pulau kecil yang menonjol yaitu: Terpisah dari habitat pulau induk

Sumberdaya air tawar terbatas, dimana daerah tangkapan airnya relatif kecil Rentan terhadap pengaruh eksternal, baik alami maupun akibat kegiatan

manusia, seperti badai dan gelombang besar serta pencemaran

Memiliki sejumlah jenis sumberdaya endemik yang bernilai ekologis tinggi Area perairan lebih luas dari area daratannya dan relatif terisolasi dari daratan

utamanya

Tidak mempunyai daerah hinterland yang jauh dari pantai.

Pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi dengan habitat lain sehingga keterisolasian ini akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup di pulau serta dapat membentuk kehidupan yang unik di pulau tersebut. Selain itu pulau kecil juga mempunyai lingkungan yang khusus dengan proporsi spesies endemik yang tinggi bila dibandingkan dengan pulau kontinen. Akibat ukurannya yang kecil maka tangkapan air pada pulau ini yang relatif kecil sehingga air permukaan dan sedimen lebih cepat hilang kedalam tanah. Jika dilihat dari segi budaya maka masyarakat pulau kecil mempunyai budaya yang umumnya berbeda dengan masyarakat pulau kontinen dan daratan (Dahuri, 1998).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka ada 3 hal yang dapat dipakai untuk membuat suatu batasan pengertian pulau kecil yaitu: (i) batasan fisik (menyangkut ukuran luas pulau); (ii) batasan ekologis (menyangkut

perbandingan spesies endemik dan terisolasi); dan (iii) keunikan budaya. Kriteria tambahan lain yang dapat dipakai adalah tingkat ketergantungan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok. Apabila penduduk suatu pulau dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya bergantung pada lain atau pulau induknya maka pulau tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pulau kecil.

2.3 Kawasan Konservasi Laut (Marine Sanctuary)

Kawasan Konservasi Laut (KKL) adalah istilah yang diusulkan oleh Komisi Nasional Konservasi Laut sebagai terjemahan dari Marine Protected Area (MPA) (Wiryawan et al. 2005). KKL didefinisikan sebagai kawasan perairan pasang surut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya, yang dilindungi secara hukum, atau cara lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut.

Konsep pengembangan kawasan konservasi skala luas yang digunakan adalah pendekatan Large Marine Ecosystem (LMEs), yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk menentukan luasan dari suatu kawasan pesisir dan laut untuk di konservasi. LMEs ini ditetapkan untuk kawasan pesisir dan laut seluas 200 000 km2 atau lebih yang dikarakteristikkan oleh kedalaman, hydrografi, produktivitas, aspek antropologi atau penduduk (Mahon et al. 2007). Konsep ini telah digunakan sekitar 25 tahun yang lalu, dan telah diinvestigasi pengaruhnya terhadap ekosistem pesisir dan laut dunia. Konsep ini digunakan untuk mengatasi isu ekosistem pesisir pada skala geografi yang banyak dipengaruhi oleh aspek biofisik. Pendekatan LMEs ini fokus pada lima hal yaitu produktivitas, ikan dan kegiatan perikanan, kesehatan ekosistem, sosial ekonomi dan tata-kelola ekosistem pesisir dan laut. Beberapa kawasan konservasi yang mengikuti pendekatan LMEs adalah kawasan konservasi Phoenix Island di di Republik Kiribati dengan luas 185 000 km2, Taman Laut Great Barrier Reef Marine dengan luas 344 000 km2, dan Taman Laut Nasional di Pulau Hawai seluas 362 000 km2 (Edward 2008).

Peraturan perundangan yang terkait dengan kawasan konservasi laut di Indonesia adalah UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya

Ikan. UU No. 27 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang lebih umum terkait dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam UU ini disebutkan bahwa kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Pada Pasal 28 Ayat 1 disebutkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk (1) menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; (3) melindungi habitat biota laut; dan (4) melindungi situs budaya tradisional.

Konservasi ekosistem secara spesifik diatur dalam PP No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Pada Pasal 1 Ayat 2 Ketentuan Umum disebutkan bahwa konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Lebih lanjut pada Pasal 5 dan 6 diatur tentang tipe pelaksanaan konservasi ekosistem. Pasal 5 menyebutkan bahwa tipe ekosistem yang terkait dengan sumberdaya ikan adalah terdiri atas laut; padang lamun; terumbu karang; mangrove; estuari; pantai; rawa; sungai; danau; waduk; embung; dan ekosistem perairan buatan. Pasal 6 menyatakan konservasi ekosistem dilakukan melalui kegiatan: (a) perlindungan habitat dan populasi ikan; (b) rehabilitasi habitat dan populasi ikan; (c) penelitian dan pengembangan; (d) pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan; (e) pengembangan sosial ekonomi masyarakat; (f) pengawasan dan pengendalian; dan/atau; (g) monitoring dan evaluasi.

Beberapa jenis konservasi yang disebutkan dalam PP No. 60 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

(1) Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

(2) Taman Nasional Perairan adalah kawasan pelestarian alam perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.

(3) Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman ikan dan ekosistemnya. (4) Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan

untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

(5) Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu, sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumberdaya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

2.4 Daerah Perlindungan Laut

2.4.1 Tujuan Daerah Perlindungan Laut

Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari berbagai aktivitas penangkapan ikan dan pengambilan sumberdaya laut lainnya (Tulungan et al. 2002). Pengelolaan daerah perlindungan laut ini, umumnya dilakukan oleh masyarakat, sehingga dikenal dengan sebutan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat. Dalam skala global, daerah perlindungan laut telah mencapai tujuan konservasi dan memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi kepada kegiatan perikanan (Gell dan Roberts 2002). Word dan Hegerl (2003), menyebutkan beberapa manfaat dari daerah perlindungan laut adalah (1) memproteksi habitat penting, daerah pemijahan dan daerah pembesaran (spawning dan nursery grounds), (2) meningkatkan kelimpahan stok, (3) meningkatkan rata-rata umur dan ukuran ikan, (4) memperbaiki potensi reproduksi perikanan, (5) memproteksi keragaman genetik, (6) memelihara atau meningkatkan kawasan perikanan.

Lebih lanjut Tulungan et al. (2002) mengatakan bahwa tujuan penetapan daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat adalah (1) meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan, di sekitar daerah perlindungan; (2) menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati pesisir dan laut seperti keanekaragaman terumbu karang, ikan, tumbuhan, dan organisme lainnya; (3) dapat dikembangkan sebagai tempat yang cocok untuk daerah tujuan wisata; (4) meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat setempat; (5) memperkuat masyarakat setempat dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam mereka; (6) mendidik masyarakat dalam hal perlindungan/konservasi sehingga dapat meningkatkan rasa

tanggungjawab dan kewajiban masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga dan mengelola sumberdaya mereka secara lestari; dan (7) sebagai lokasi penelitian dan pendidikan keanekaragaman hayati pesisir dan laut bagi masyarakat, sekolah, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Terdapat 3 fungsi kunci yang harus dipenuhi oleh suatu area perlindungan laut: (1) melindungi biodiversitas laut; (2) menjaga produktivitas dan (3) kontribusi kesejahteraan sosial dan ekonomi (United Nations Environmental Program 1995; McManus et al. 1998). Kawasan konservasi laut digunakan untuk menunjang bentuk tradisional lain dari pengelolaan sumberdaya laut, seperti misalnya pengelolaan perikanan, di mana metode-metode tersebut telah terbukti tidak efektif (Agardy 2000).

2.4.2 Metode Pengelolaan DPL-BM

Berdasarkan panduan yang disusun oleh Tulungen et al. (2002), pembentukan dan pengelolaan DPL-BM harus dilakukan bersama antara masyarakat, pemerintah setempat, dan para pemangku kepentingan lain yang ada di desa. Pemerintah setempat harus bekerja sama dengan masyarakat dalam proses penentuan lokasi dan aturan DPL-BM, pengembangan dan pendidikan masyarakat, serta memberikan bantuan teknis dan keuangan bagi pengelolaan DPL. Tanggungjawab dalam menentukan lokasi dan tujuan pengelolaan DPL-BM ditetapkan oleh masyarakat, sedangkan bantuan teknis pendanaan dan persetujuan terhadap peraturan yang dibuat ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan dan kesepakatan dengan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah dapat juga bekerja sama dengan pihak lain seperti LSM atau pihak swasta untuk membentuk dan mengelola DPL-BM.

Penetapan daerah perlindungan laut meningkat karena kepentingan manusia dalam rangka memerangi over-eksploitasi sumberdaya kelautan dan menjaga keberlangsungan keragaman laut. Saat ini terdapat lebih dari 1 300 DPL yang penentuan dan tanggungjawabnya merupakan otorisasi masing-masing negara, namun hal yang penting untuk diperhatikan adalah perlindungan lingkungan laut skala besar, karena hal ini biasanya menyangkut kepentingan beberapa negara yang daerahnya memiliki aeal laut (Boersma dan Parrish 1999). Dalam mendesain sistem dalam rangka mengelola biaya dan resiko yang berhubungan dengan sumberdaya kelautan, tujuannya adalah memaksimumkan perubahan

pendapatan dalam kesejahteraan dari keadaan status quo. Pengambilan keputusan yang ideal dalam rezim pengelolaan sistem perlindungan laut harus diperhatikan secara berkesinambungan.Sangat mungkin untuk memilih sistem perlindungan untuk meminimalisasi biaya yang cocok untuk standar lingkungan tetapi tidak ada jaminan bahwa standar yang digunakan dapat optimal secara sosial. Dalam rangka mengeksplorasi tradeoff, sangat disarankan untuk memperhatikan kisaran standar lingkungan lain dan mendapatkan konsep biaya minimum sistem zonasi untuk setiap standar. Hal ini merupakan kunci penting dalam bernegosiasi terhadap sistem yang akan diimplementasikan (Lawson dan Gooday 2000).

Daerah perlindungan laut merupakan investasi kapital alami dengan maksud memperbesar stok ikan dengan membiarkan daerah tersebut berkembang secara alami. Jika usaha perikanan tangkap dapat dikelola berkelanjutan secara ekonomi, bersamaan dengan perangkat-perangkat kebijakan lain, maka daerah perlindungan bukanlah cara yang paling efisien untuk mengatasi masalah over-eksploitasi (Carter 2003). Penelitian mengenai prospek co-manajemen di daerah perlindungan laut di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan dan kesempatan dalam mencapai co-manajemen yang lebih baik pada daerah taman nasional di Indonesia (Clifton 2003).

2.4.3 Lokasi dan Ukuran DPL

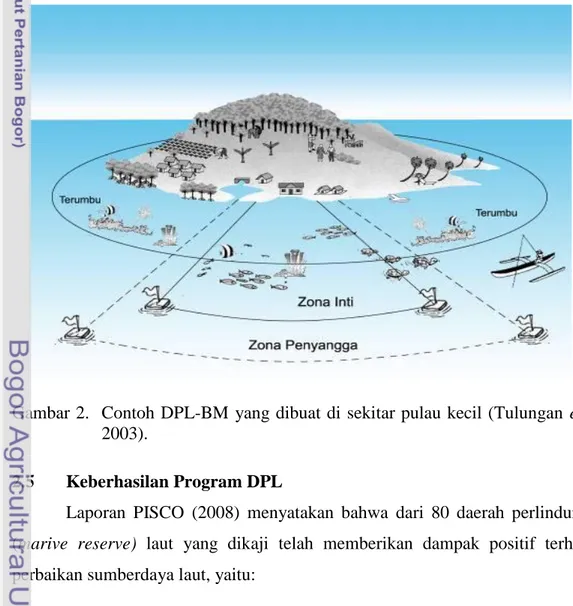

Menurut Tulungan et al. (2003) DPL-BM dapat dibuat dan ditemukan dalam berbagai bentuk dan ukuran. DPL-BM dapat dibentuk di sekitar pulau-pulau kecil atau juga di sepanjang pesisir pulau-pulau-pulau-pulau besar. Penetapan kawasan DPL dapat dimulai dari garis pantai menuju kawasan lepas pantai. Meskipun tidak ada aturan tentang ukuran yang ideal dari suatu DPL-BM, namun para ilmuwan lebih menyukai kawasan yang berukuran besar. Para ahli menyepakati bahwa DPL-BM sebaiknya berukuran antara 10-20% dari luas terumbu karang yang ada di suatu desa. Di beberapa negara, luasan DPL-BM ditetapkan antara 5-50 ha. Di Filipina, DPL-BM yang berukuran antara 6-10 ha dimanfaatkan sebagai lokasi pariwisata, seperti yang dibentuk pada Apo Island dan Sumilon Island (Marten 2007).

DPL-BM yang telah dibentuk dibagi menjadi dua zona, yaitu zona inti dan penyangga. Zona inti adalah suatu areal yang didalamnya tidak diperkenankan

adanya kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas pengambilan sumberdaya lainnya. Demikian pula kegiatan yang dapat merusak terumbu karang di zona ini seperti pengambilan karang, pelepasan jangkar, serta penggunaan galah untuk mendorong perahu diatas terumbu karang juga dilarang. Zona lainnya adalah zona penyangga. Zona penyangga adalah suatu kawasan di sekeliling zona inti yang memperbolehkan beberapa jenis kegiatan dapat dilakukan seperti penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan yang diperbolehkan adalah penangkapan ramah lingkungan atau dengan menggunakan cara tradisional seperti memancing, memanah dan menggunakan perahu tradisional. Kegiatan penyelaman dengan menggunakan scuba atau snorkelling juga diizinkan. Sementara itu, kegiatan penangkapan ikan secara komersial seperti penggunaan perahu berlampu, dan penggunaan beberapa jenis alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang tetap dilarang dalam zona penyangga ini.

Gambar 2. Contoh DPL-BM yang dibuat di sekitar pulau kecil (Tulungan et al. 2003).

2.5 Keberhasilan Program DPL

Laporan PISCO (2008) menyatakan bahwa dari 80 daerah perlindungan (marive reserve) laut yang dikaji telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan sumberdaya laut, yaitu:

Terjadi peningkatan densitas ataupun jumlah individu sebesar 2.4 kali lebih besar.

Terjadi peningkatan bimas atau berat hewan 5.5 kali lebih besar. Terjadi peningkatan ukuran badan 1.3 kali lebih besar, dan

Terjadi peningkatan densistas atau jumlah spesies 1.2 kali lebih besar.

Nelayan lokal di New Zealand juga melaporkan bahwa setelah pembentukan daerah perlindungan laut terjadi peningkatan hasil tangkapan di luar daerah DPL dibandingkan sebelum adanya DPL. Jenis tangkapan yang mengalami peningkatan secara dramatis adalah lobster baik dalam hal densitas maupun ukuran yang ditangkap di sekitar DPL (Robert dan Hawkins 2000). Manfaat utama dari DPL adalah meningkatkan kemampuan dalam hal spawning stock di dalam DPL yang selanjutnya menjadi larva juvenil yang masuk ke kawasan penangkapan. DPL menyediakan strategi pengelolaan kehati-hatian untuk mengurangi veriabel yang berasosiasi dengan interakasi antara aktivitas perikanan dan lingkungan (Ward et al. 2001). Perlindungan spawning stock melalui pengembangan DPL akan menghasilkan lebih banyak rekruitmen, yang selanjutnya akan meningkatkan stok sumberdaya ikan.

Perlindungan terhadap garis pantai alami dan perikanan karang yang saling berhubungan, akan menjadi faktor yang lebih penting daripada menetapkan pengganti habitat karang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wilson et al. di Hongkong, struktur karang buatan lebih rendah daripada di habitat aslinya, di dalam mendukung keberadaan perikanan karang komersil. Sehingga akan memperburuk keadaan over-fishing (Wilson et al. 2002). Usaha pembuatan karang buatan bukannya tanpa hambatan. Beberapa nelayan usaha kecil akan menantang usaha ini, jika daerah usaha diperluas sehingga mencapai area ‘tidak bertuan’.

Dalam hubungannya dengan sektor perikanan, kawasan konservasi laut menjadi penyedia berbagai keuntungan bagi reproduksi, pemijahan dan beberapa keterlibatan sumberdaya laut hayati lainnya (LMR). Suatu habitat kawasan konservasi laut mengalami kerusakan fisik yang disebabkan oleh alat tangkap ikan, atau kebisingan, pergerakan dan bayang-bayang akibat benda di permukaan air seperti dok, kapal atau transek. Kawasan konservasi laut di daerah estuari biasanya mengalami dampak kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan migas dan

pertambangan lain di laut (Dodd 2001). Dengan adanya kawasan konservasi laut, para nelayan tetap dapat menangkap ikan, misalnya dengan cara para pengelola kawasan konservasi laut memberikan quota perseorangan terhadap nelayan untuk menangkap ikan atau berusaha di bidang pertambangan, dengan disertai monitoring yang sesuai untuk menjamin stabilitas sumberdaya (Pearce 2002).

2.6 Pengertian Efektifitas dan Keberlanjutan

Efektivitas dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang bisa memberikan manfaat positif bagi semua komponen dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi para pelakunya. Sehingga efektifitas DPL-BM merupakan suatu tingkat pengukuran tertentu dimana kegiatan DPL-BM berpengaruh positif atau negatif terhadap lokasi dan stakeholder yang menjalankannya. DPL-BM dinilai mempunyai nilai positif apabila parameter-parameter yang terkandung didalamnya mendapatkan kemajuan positif dalam perkembangannya. Daerah perlindungan laut dapat menyajikan lokasi yang efektif bagi populasi target yang akan dilindungi. Lebih jauh lagi, kepadatan dan ukuran tubuh populasi akan meningkat pada daerah tersebut (Fernando et al. 2000). Namun demikian, tidak seluruh sistem kawasan konservasi laut dapat mencapai tujuannya. Kebanyakan sistem-sistem itu gagal mencapai tujuan pengelolaannya. Kawasan konservasi laut dapat menjadi efektif jika berada pada daerah tertentu yang tepat dan jika dikelola dengan cara yang benar. Keberhasilan kawasan konservasi laut juga terkait dengan sistem kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan kebutuhan ekologis yang sesuai (Jameson et al. 2002)

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan hal yang cukup sulit dan menantang. Pemanfaatan tanpa disertai dengan pengelolaan bukan saja dapat mengakibatkan kemunduran mutu sumberdaya dan lingkungan tetapi juga berdampak dalam hal distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Tanpa pengaturan, sektor pembangunan yang tampaknya kuat dapat menjadi dominan, sebaliknya sektor yang tampaknya lemah (tetapi belum tentu lemah), akan makin berkurang dan akhirnya hilang (Nikijuluw 1995).

Sementara itu, suatu kondisi dapat dikatakan berkelanjutan, apabila manfaat yang diperoleh oleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan

konsumsi tidak menurun sepanjang waktu. Keberlanjutan dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi dimana sumberdaya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa yang akan datang (Perman et al. 1996).

Keberlanjutan berarti terus menerus dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi eksistensi dari sesuatu yang digunakan. Keberlanjutan dalam pengelolaan suatu kawasan dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang mendukung adanya suatu manfaat yang selalu dapat digunakan tanpa merusak kawasan tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Keberlanjutan DPL-BM merupakan suatu ukuran tertentu dimana kita bisa menilai apakah kegiatan DPL-BM memberikan kelangsungan obyektif tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang mampu dimanfaatkan secara terus menerus. Parameter-parameter keberlanjutan DPL-BM juga mencakup: a) aspek biologis (terumbu karang, padang lamun, mangrove), b) aspek sosial (masyarakat, pemerintah, LSM), dan c) aspek ekonomi (valuasi ekonomi sumberdaya alam, tingkat pendapatan masyarakat lokal).

Pemanfaatan potensi sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan selama ini tidak banyak mendapat perhatian oleh pembuat kebijakan. Keragaman potensi sumberdaya alam yang ada di pesisir dan laut akan mendatangkan konflik kepentingan apabila tidak ada kebijakan pengelolaan yang jelas. Padahal potensi yang ada mempunyai fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi ekologi yang khas. Upaya pemanfaatan sumberdaya alam lestari dengan melibatkan masyarakat sangat dibutuhkan. Pada kasus di Bali, dimana masyarakat melakukan pengambilan karang secara intensif harus dicegah dengan mencarikan alternatif berupa pengelolaan wilayah tersebut untuk kepentingan turisme dan melibatkan masyarakat didalamnya. Cara seperti ini telah berhasil dikembangkan di Bunaken Sulawesi Utara dimana masyarakat terlibat dalam sektor ekonomi seperti pelayanan pada penjualan cinderamata, makanan kecil, dan penyediaan fasilitas untuk menikmati keindahan terumbu karang; berupa perahu katamaran (perahu yang mempunyai kaca pada bagian tengah, sehingga orang bisa melihat langsung kedalam air melalui kaca tersebut) atau jasa penyewaan alat-alat selam. Sedangkan perusahaan bisa menyediakan fasilitas hotel, restauran dan lain-lain (Dahuri et al. 1996).

Bagi negara-negara yang sedang berkembang dengan keadaan keuangan yang terbatas, masalah pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat

diatasi dengan mencari dana yang berasal dari organisasi internasional. Sebagai contoh di Negara Arab Saudi, pemerintahnya menjadi negara ke satu yang mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan negara-negara dunia ketiga. Namun penurunan harga minyak dunia akhir akhir ini berakibat pada menurunnya pendapatkan pemerintah sehingga terpaksa memotong anggaran rutin kepemerintahan dan badan-badan pemerintah. Beberapa perangkat ekonomi dapat diimplementasikan dalam rangka pengeloalaan keuangan untuk membiayai daerah perlindungan laut dan sumberdaya pesisir, terutama pada saat industri pariwisata memanfaatkan daerah tersebut (Gladstone 2000).

Kawasan konservasi laut juga dapat digunakan sebagai perangkat yang efektif dalam membatasi efek ekosistem terhadap kegiatan penangkapan ikan, termasuk di dalamnya adalah aspek bilogis dan sosial ekonomi. Dari kenyataan yang ada, kegiatan penangkapan ikan seringkali menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Dengan penetapan kawasan konservasi laut, terutama yang bertujuan meningkatkan populasi satwa over-eksploitasi, dapat menekan dampak penangkapan ikan. Teknik model kawasan konservasi laut dapat berbeda-beda di masing-masing area, namun peran di dalam menjalankan skenarionya adalah hal yang krusial. Keberhasilan menjalankan kawasan konservasi laut tergantung dari seberapa bagus masyarakat penangkap ikan di daerah tersebut mempertimbangkan aspek biologi dan kebutuhan sosial ekonomi (Sumaila et al. 2000)

2.7 Pengertian Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan adalah sebagai suatu proses pemeliharaan dan peningkatan lingkungan alam, dan pencegahan kerusakan lingkungan alam, sementara pada saat yang sama mempertahankan kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi. Sementara itu dalam UU No. 27 Tahun 2007 pengertian pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan berbasis masyarakat (Community Based Management) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam (Nikijuluw

1994). Prinsip dari model pengelolaan ini adalah meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (religion). Dengan kemampuan transfer antar generasi yang baik, maka CBM dalam prakteknya tercakup dalam sebuah sistem tradisional, dimana akan sangat berbeda dengan pendekatan pengelolaan lain di luar daerahnya. Adapun Carter (1996), memberikan pengertian pengelolaan berbasis masyarakat sebagai suatu startegi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan disuatu daerah terletak/berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di Daerah tersebut.

Lebih lanjut Pomeroy dan Williams (1994) mengatakan bahwa konsep pengelolaan yang mampu menampung banyak kepentingan, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya adalah konsep Cooperative Management atau disingkat dengan Co-Management. Adrianto (2005) menyebutkan bahwa prinsip pengelolaan berbasis masyarakat pada umumnya, yaitu dimulai dari proses kerjasama (cooperative), advisory hingga pemberian (sharing) informasi

2.8 Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pulau-pulau Kecil

Sumberdaya alam merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Rothengatter (1987) dalam Kusumastanto (1994) bahwa sumberdaya alamdan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku produksi tetapi juga sebagai penyerap limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Oleh kaarena itu memasukkan aspek lingkungan sebagai faktor produksi merupakan langkah baru dalam pemikiran ekonomi.

Dixon (1985) dalam Kusumastanto (1994) menyatakan bahwa pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang bersifat inter temporal (antar waktu) dan terus menerus, tidak hanya tergantung pada parameter-parameter produksi tetapi juga berhubungan dengan pilihan atau keinginan masyarakat untuk mernperhatikan kualitas lingkungan dan kewajaran alokasi sumberdaya alam.

Dalam hal ini, pertumbuhan konsumsi yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kelangsungan antar generasi, hanya mungkin terjadi apabila ketersediaan sumberdaya alam yang berfungsi memperbaiki kualitas lingkungan tetap terjaga. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumberdaya alam dan lingkungan adalah faktor kunci demi pertumbuhan konsumsi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu investasi harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Valuasi ekonomi berfungsi sebagai kerangka analisis dalam proses pengambilan keputusan. Nikijuluw (1995) mengemukakan bahwa keputusan untuk membangun suatu sektor tidak hanya tergantung pada pertimbangan ekonomi, tetapi faktor-faktor lain seperti faktor sosial, kultural, politik, serta bio-ekologi juga perlu diperhatikan. Namun dari segi ekonomis, pada batas dan asumsi tertentu pengaruh faktor-faktor tersebut dapat dinilai atau diperhitungkan biaya dan manfaatnya. Sehingga analisis ekonomi sangat berperan dalam mengevaluasi berbagai alternatif skenario pembangunan.

Total Economic Value (TEV) atau Nilai Ekonomi Total (NET) adalah suatu bentuk pemberian nilai secara menyeluruh terhadap sumberdaya alam dan lingkungan yang memperhitungkan berbagai fungsi dan manfaat sumberdaya tersebut. Nilai TEV adalah hasil penjumlahan dari nilai pemanfaatan (use value = UV) dan nilai non-pemanfaatan (non-use value = NUV). Sementara itu nilai pemanfaatan adalah hasil penjumlahan dari pemanfaatan langsung (direct use value = DUV), nilai pemanfaatan tidak langsung (indirect use value =IUV), dan nilai pilihan (option value = OV). Sedangkan nilai non pemanfaatan adalah jumlah dari nilai eksistensi (existence value =EV) dan nilai waris (bequest value = BV). Secara lengkap formulasi Nilai Ekonomi Total adalah :

TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OV) + (EV + BV)

Nilai Ekonomi Total (TEV) dari aset lingkungan hidup dapat dipisahkan kedalarn suatu set bagian komponen. Salah satu contoh adalah dalam penentuan alternatif pengembangan pemanfaatan hutan mangrove. Berdasarkan hukum biaya dan manfaat (benefit-cost rule), keputusan untuk mengembangkan hutan mangrove dapat dibenarkan (justified) jika manfaat bersih dari pengembangan tersebut lebih besar dari manfaat bersih konservasi. Dalam hal ini manfaat

konservasi adalah nilai ekonomi total dari hutan mangrove itu sendiri. NET ini juga dapat diinterpretasikan sebagai NET dari perubahan kualitas lingkungan hidup.

Penilaian ekonomi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk setiap jenis sumberdaya pada dasarnya terdiri dari 3 langkah utama, yaitu : (1) mengidentifikasi fungsi dan manfaat dari keragaman hayati, (2) menilai fungsi-fungsi dan manfaat tersebut dalam bentuk uang (secara moneter), dan (3) menilai total keuntungan bersih (total net benefits) dari seluruh fungsi dan manfaat ekosistem (Dahuri et al. 1995). Lebih lanjut Pomeroy (1992) dalam Dahuri et al. (1995) memberikan konsep valuasi ekonomi sumberdaya dan lingkungan yang lebih sederhana, yaitu nilai sekarang (present value) dari suatu sumberdaya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan : NPV = ML + ME -CL-CP-CE, dimana :

NPV = Nilai sekarang manfaat bersih sumberdaya ML = Manfaat Langsung

ME = Manfaat Eksistensi atau Manfaat Lingkungan (Eksistensi) CL = Biaya Langsung

CP = Biaya Perlindungan Sumberdaya

CE = Biaya Eksternal atau Biaya Lingkungan (Eksistensi)

2.9 Multidimensional Scaling

Multidimensional scaling (penskalaan multidimensi) merupakan suatu teknik yang dapat membantu peneliti untuk mengenali (mengidentifikasi) dimensi kunci yang mendasari evaluasi obyek dari responden. Sebagai contoh, guna mengevaluasi persepsi responden terhadap berbagai aspek keberlanjutan program DPL BM. Responden dapat memberikan penilaian tingkat kepentingan aspek-aspek yang terkait dengan keberlanjutan dengan membanding-bandingkan secara berpasangan aspek-aspek tersebut. Dari analisis MDS dapat diketahui dimensi apa yang mendasari persepsi responden tentang keberlanjutan program DPL-BM.

Tujuan analisis MDS adalah mentransformasi keputusan-keputusan responden tentang similaritas/preferensi yang digambarkan dalam ruang multi dimensi. Bila obyek A dan B diputuskan/dipersepsikan oleh responden sebagai pasangan obyek yang paling serupa (similar) dari pada semua pasangan lain yang mungkin, maka MDS akan memposisikan obyek A dan B sedemikian rupa sehingga jarak di antara keduanya dalam ruang multi dimensi lebih dekat daripada

jarak antar sembarang pasangan obyek yang lain (Hair et al. 1998). Beberapa hal yang dapat dilakukan MDS dengan data yang tersedia adalah:

1. Menentukan dimensi apa yang dipergunakan responden ketika mengevaluasi obyek

2. Menentukan berapa dimensi yang akan dipergunakan untuk masalah yang sedang diteliti

3. Menentukan kepentingan relatif dari setiap dimensi

4. Menentukan bagaimana obyek dikaitkan atau dihubungkan secara perseptual (perceptually)

Simamora (2005) mengemukakan bahwa sebelum melakukan MDS, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan oleh peneliti, misalnya hal-hal berikut ini:

Identifikasi Obyek Relevan. Peneliti perlu memeriksa obyek-obyek yang relevan. Obyek-obyek yang tidak relevan akan mengganggu peta persepsi serta mempersulit interpretasi dimensi-dimensi perceptual diantara obyek-obyek yang diuji. Untuk memperolehnya, kita dapat melakukan riset pendahuluan, bisa pula berdasarkan data sekunder berupa data yang dipakai oleh pihak lain sebelumnya.

Similarity Versus Prefensi. Setelah obyek ditentukan, perlu pula ditentukan berdasarkan pada apa persepsi terhadap obyek-obyek tersebut dipetakan, pada kesamaan (similarity) ataukah prefensi (prefence). Kedua jenis input data akan menghasilkan peta persepsi yang berbeda. Dengan similarity, memang dimensi-dimensi obyek dapat digali, tetapi determinasi pilihan tidak terungkap. Artinya kita tidak mengetahui kecenderungan pilihan responden. Dengan prefensi memang pilihan terefleksi, tetapi sulit membandingkan kesamaan antara satu obyek dan obyek lain sebab dimensi yang dipakai untuk membangun prefensi bisa saja berbeda untuk obyek yang berbeda.

Desain Riset perlu ditentukan, apakah dalam MDS kita menggunakan desain decompositional (atribute-free) ataukah compositional (attribute-based). Dengan desain decompositional kita hanya mengukur kesan umum (general impression). Artinya responden tak perlu menguraikan alasan atas persepsi ataupun preferensinya. Dengan metode compositional, kita mengukur kesan atas sejumlah merek berdasarkan sekumpulan atribut. Dengan menggunakan teknik

pengukuran tertentu (biasanya skala numerik ataupun semantic differential scale), kita meminta responden memberikan peringkat (rating) pada sejumlah atribut.

Kesamaan diukur dengan membandingkan data setiap obyek, umumnya dengan cara melakukan korelasi antar obyek. Kesamaan turunan (derived similarity) kemudian diolah dengan analisis faktor atau analisis diskriminan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang dipakai responden dalam membedakan obyek-obyek tersebut. Berdasarkan isu-isu diatas, kita dapat mengetengahkan berbagai metode dalam membuat peta persepsi (perceptual mapping).

Konsep dasar MDS adalah proses menentukan koordinat posisi tiap obyek dalam suatu peta multi dimensi sehingga jarak antar obyek pemetaan akan sesuai dengan nilai kedekatan dalam input datanya. Ukuran kedekatan antar pasangan obyek berupa nilai kemiripan (similarity) atau nilai ketidak miripan (dissimilarity). Jika yang dipakai sebagai ukuran kedekatan adanya nilai kemiripan, semakin besar nilainya maka dua obyek tersebut semakin sama atau mirip satu sama lain.