Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung,

Provinsi Jawa Timur.

Luki Ardhianto1

Program Studi Teknik Geologi, Institut Teknologi Sumatera Bandar Lampung

Lukiardhi3@gmail.com

Abstract — The geology of the Besuki area and its surroundings has 5 geomorphological units, namely, karst hill units (K1), rather steep karst hill units (K2), rather steep volcanic hill units, (V1), very steep intrusion hill units (V2) and alluvial plain units (A). These geomorphological units are formed due to endogenous and exogenous forces in the form of tectonic and denudational. The river flow patterns that are formed are various, including dendritic, parallel, pinnate and radial. Stratigraphically, the besuki area consists of 4 rock units, arranged sequentially from the old to the youngest, namely volcanic breccia rock units, batugaming units, dacite units and alluvial deposits. This rock unit is influenced by the geological structure in the form of burrows which have a dominant direction N 139˚ E or trending northwest-southeast (NW-SE).

The karst landscape of the Besuki area, after field observations, found that the endocarst component consists of 3 wet caves, 4 dry caves and 2 springs, while the exokarst components found are karst hills, dolina and lake. The method used is weighting and scoring developed by Oktariadi, O., & Tarwedi, E. in 2011. The detailed score after data processing for class I karst areas is 113-119, class II karst areas with a score of 80-112 and the area karst class III with a score of 48-79. Referring to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources number 1456.K / 20 / MEM / 2000 concerning guidelines for the management of karst areas, class I and class II karst areas are delineated as karst protected areas. This karst protected area is spread predominantly in the Besuki karst area and has an estimated area of 15 km2 or about 1,500 ha. Class III karst areas are determined as cultivated karst areas that can be used as mining areas. By establishing a karst protected area in the besuki area, companies or individuals who carry out mining activities can find out what limits should not be implemented. This is done so that the karst protected area is protected from mining activities so that its benefits can be maintained for the community around the Besuki karst.

Keywords: Karstification Limestone, Joint Control, Intrusion, Denudational, Karst, Endokarst, Eksokarst, Weighting and Assessment, Karst Protected Area.

Intisari — Geologi daerah Besuki dan sekitarnya memiliki 5 satuan geomorfologi yaitu, satuan perbukitan karst (K1), satuan perbukitan karst agak curam (K2), satuan perbukitan vulkanik agak curam, (V1), satuan perbukitan intrusi sangat curam (V2) dan satuan dataran aluvial (A). Satuan geomorfologi tersebut terbentuk akibat tenaga endogen dan eksogen berupa tektonik dan denudasional. Pola aliran sungai yang terbentuk beragam, diantaranya yaitu dendritik, paralel, pinnate dan radial. Secara stratigrafi daerah besuki terdiri dari 4 satuan batuan, tersusun secara berurutan dari umur yang tua ke yang paling muda yaitu satuan batuan breksi vulkanik, satuan batugaming, satuan dasit dan endapan aluvial. Satuan batuan tersebut dipengaruhi oleh struktur geologi berupa

kekar-kekar yang mempunyai arah dominan N 139˚ E atau berarah baratlaut-tenggara (NW-SE).

Kawasan bentang alam karst daerah Besuki setelah dilakukan pengamatan lapangan ditemukan komponen endokarst terdiri dari 3 gua basah, 4 gua kering dan 2 mata air, sedangkan komponen eksokarst yang di temukan berupa bukit karst, dolina dan telaga. Metode yang digunakan yaitu pembobotan dan penilaian yang dikembangkan oleh Oktariadi, O., & Tarwedi, E. tahun 2011. Rincian skor setelah dilakukan pengolahan data untuk kawasan karst kelas I adalah 113-119, kawasan karst kelas II dengan skor 80-112 dan kawasan karst kelas III dengan skor 48-79. Mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst, untuk kawasan karst kelas I dan kelas II didelineasi sebagai kawasan lindung karst. Kawasan lindung karst ini tersebar secara dominan pada kawasan karst besuki dan memiliki luas diperkirakan sebesar 15 km2 atau sekitar 1.500 ha. Untuk kawasan karst kelas III ditentukan sebagai kawasan karst budidaya yang dapat dipergunakan sebagai kawasan pertambangan. Dengan ditetapkannya kawasan lindung karst pada daerah besuki, perusahaan ataupun perseorangan yang melakukan kegiatan pertambangan, dapat mengetahui batasan-batasan yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini dilakukan agar kawasan lindung karst terhindar dari kegiatan pertambangan sehingga dapat terus terjaga manfaatnya untuk masyarakat sekitar karst Besuki.

Kata kunci: Batugamping terkarstifikasi, Kendali Kekar, Intrusi, Denudasional, Karst, Endokarst, Eksokarst, Pembobotan dan Penilaian, Kawasan Lindung Karst.

I. PENDAHULUAN

Kawasan bentang alam karst menyimpan banyak sekali manfaat, diataranya adalah dapat menjadi media pengimbuh air bawah tanah, tetapi di daerah penelitian beberapa tempat terdapat kegiatan penambangan batugamping yang dapat mengganggu sistem karst yang ada pada daerah tersebut. Kegiatan pertambangan tersebut jika dibiarkan berlarut, akan memberi dampak buruk bagi pengembangan nilai-nilai ekonomi kawasan karst yang mana sifat kerentanan ekosistemnya sangat tinggi. Penurunan nilai dan mutu ekosistem karst boleh jadi disebabkan oleh kegiatan yang tempatnya berada jauh diluar kawasan karst. Dengan demikian perlindungan dan pengelolaannya membutuhkan perhatian yang lebih terhadap kawasan disekitarnya. Oleh karena itu perlindungan kawasan karst harus menggunakan peraturan perundang-undangan yang jelas, dalam hal ini

penulis mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst yang mentetapkan kawasan karst.

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terbagi ke dalam 7 tahapan pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

2. Tahap pengamatan dan pendataan lapangan serta data sekunder

3. Tahap pengolahan data 4. Tahap analisis data

5. Tahap pembagian kelas kawasan karst 6. Tahap klasifikasi kawasan karst 7. Tahap rekomendasi

Lokasi penelitian secara administratif wilayah terletak pada 2 Kecamatan di Kabupaten Tulungagung, yaitu Kecamatan Besuki dan sebagian di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Luas daerah penelitian yaitu 49 Km2. Batas utara daerah penelitian berada pada koordinat 9096970, batas selatan 9090030, batas barat 579650 dan timur 580350, (Menggunakan sistem koordinat UTM WGS 1984 Zona 49s).

II. GEOLOGIREGIONAL A. Fisiografi dan Morfologi

Berdasarkan tataan fisiografi (Van Bemmelen, 1949), daerah Tulungagung termasuk dalam Lajur Pegunungan Selatan Pulau Jawa, yang bagian utaranya berbatasan dengan Lajur depresi yang ditempati oleh Gunung Wilis. Morfologi daerah Tulungagung dapat dibagi menjadi 3 satuan, yaitu perbukitan, dataran dan karst.

B. Tatanan Stratigrafi

Dilihat dari peta geologi regional Lembar Tulungagung, satuan tertua yang tersingkap di Lembar Tulungagung berupa himpunan batuan Oligo-Miosen kelompok Grendulu. Himpunan batuan ini terdiri dari Formasi Arjosari (Toma) berupa jajaran endapan turbidit yang kearah mendatar berangsur berubah menjadi batuan gunungapi Formasi Mandalika (Tomm). Kelompok Orcubulu ditindih selaras oleh Formasi Campurdarat (Tmcl) yang disusun oleh batuan karbonat berumur Miosen Awal. Ketiga Formasi di atas dipengaruhi oleh terobosan batuan beku bersusunan asam hingga menengah (Tomi; di, da, an). Formasi ini juga tertindih tak selaras oleh Formasi Jaten, Formasi Wuni dan Formasi Nampol. Formasi Jaten (Tmj) berumur Akhir Miosen Awal dan merupakan kumpulan batuan klastik hasil rombakan batuan yang lebih tua. Satuan ini ditindih selaras oleh jajaran batuan gunungapi dan klastika gunungapi Formasi Wuni (Tmw) yang berumur Awal Miosen Tengah. Formasi Nampol (Tmn) yang juga berumur Awal Miosen Tengah disusun oleh batuan klastika, menindih selaras Formasi Wuni. Satuan ini ditindih selaras oleh himpunan batuan karbonat Formasi Wonosari (Tmwl) yang berumur Miosen Tengah-Miosen Akhir. Batuan Gunungapi Wilis (Qpwv) yang berumur Pleistosen menindih tak selaras satuan yang lebih tua. Satuan termuda di Lembar ini adalah aluvium (Qa) yang merupakan endapan sungai, pantai dan rawa (Samodra dkk, 1992).

C. Struktur dan Tektonika

Secara struktur Lembar Tulungagung ditempati oleh sesar-sesar yang berarah barat laut-tenggara dan timurlaut-baratdaya. Gerakan mendatar dari sesar-sesar tersebut lebih banyak dibandingkan dengan gerakan turunnya sehingga ditafsirkan sebagai sesar geser-jurus. Sesar yang berarah timurlaut-baratdaya adalah sesar geser-jurus mengiri (sinistral) seperti Sesar Puger dan Sesar Kambengan. Sementara itu sesar yang arahnya baratlaut-tenggara mempunyai gerakan mendatar menganan (dekstral) diantaranya Sesar Ngajaran. Beberapa sesar yang diduga cerminan dari kelurusan yang arahnya barat-timur atau hampir utara-selatan adalah sesar turun. Beberapa sesar di daerah ini menerus ke Lembar Pacitan dan Lembar Madiun. Lipatan yang terdapat di Lembar ini adalah Sinklin yang menyebabkan pelapukan pada lapisan batugamping Miosen Awal Formasi Campurdarat. Sinklin ini mempunyai sumbu yang arahnya timurlaut-baratdaya. Arah penekanan tersebut berkaitan dengan kegiatan penunjaman Lempeng Samudera Hindia-Australia ke bawah Lempeng Benua Asia pada Oligo-Miosen. Kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya kegiatan gunungapi bawah laut yang menghasilkan jajaran batuan gunungapi yang berhubungan dengan pembentukan endapan turbidit di sepanjang lereng curam yang dikenal sebagai Kelompok Grendulu.

D. Pola Aliran Sungai

Pola aliran sungai di Lembar Tulungagung adalah dendritik (Nahrowi dkk, 1978). Aliran sungainya yang berkelok dan lembahnya yang lebar memberikan pendugaan bahwa erosinya berstadium dewasa hingga tua dan berlembah lebar.

III. GEOLOGIDAERAHPENELITIAN A. Geomorfologi

Pola Pembentukan suatu bentang lahan sangat ditentukan oleh proses geomorfologi. Proses geomorfologi merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh tenaga pembentuk permukaan bumi. Tenaga tersebut dapat berupa tenaga eksogen (angin, air, gletser, maupun intervensi manusia) mapun tenaga endogen (tektonik dan vulkanik). Setiap tenaga, akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap lahan yang dibentuknya. Pembentukan lahan tersebut akan memengaruhi kondisi fisik alam dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Pada daerah penelitian, baik tenaga eksogen dan endogen sangat berperan terhadap bentukan-bentukan geomorfologi yang ada. Tenaga eksogen yang memengaruhi berupa proses pelapukan dan erosi sedangkan tenaga endogen berupa proses tektonisme dan pelapukan. Selain oleh proses geomorfologi, pola kontur juga dapat menjadi suatu indikasi bentukan geomorfologi. Pola kontur yang rapat mengindikasikan bahwa batuan yang menyusunnya keras atau resisten terhadap pelapukan, sedangkan kontur yang renggang pada daerah penelitian mengindikasikan bahwa batuan yang mudah mengalami pelapukan atau tidak resisten. Metode yang digunakan dalam menginterpretasi satuan-satuan geomorfologi pada daerah penelitian diantaranya adalah analisis peta topografi dan citra satelit serta dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan.

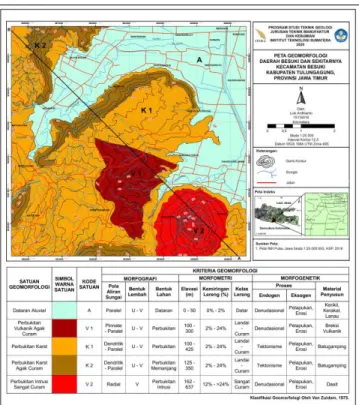

Satuan geomorfologi pada daerah penelitian ditentukan dengan menggunakan klasifikasi geomorfologi oleh Van Zuidam (1975). Klasifikasi geomorfologi tersebut menggunakan tiga aspek yang menjadi pertimbangan untuk menentukan suatu satuan geomorfologi, diantaranya yaitu morfometri, morfografi dan morfogenetik. Ketiga aspek geomorfologi tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan satuan-satuan geomorfologi pada daerah penelitian. Secara umum, satuan geomorfologi di daerah penelitian terbagi menjadi lima, yaitu Satuan Perbukitan Karst (K1), Satuan Perbukitan Karst Agak Curam (K2), Satuan Perbukitan Vulkanik Agak Curam (V1), Satuan Perbukitan Intrusi Sangat Curam (V2) dan Satuan Dataran Aluvial (A) yang masing-masing ditandai dengan warna jingga, cokelat, merah tua, merah dan biru muda pada peta geomorfologi.

Tahapan geomorfik yang berkembang pada daerah penelitian terbagi kedalam dua kawasan, yaitu kawasan karst dan kawasan non karst. Bentukan geomorfologi yang terjadi di kedua wilayah tersebut disebabkan oleh adanya proses-proses geomorfologi. Proses-proses-proses geomorfologi tersebut yaitu tenaga endogen seperti struktur geologi, tekstur permukaan, dan jenis batuan. Sedangkan proses eksogen yang berlaku yaitu pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Pola aliran sungai merupakan suatu jaringan yang terbentuk oleh kumpulan dari alur-alur sungai pada suatu daerah lepas, baik itu alur sungai permanen atau bukan (Howard, 1967). Peta Pola Pengaliran Sungai yang didapat dari data sekunder peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Pulau Jawa dengan skala 1:25.000 dianalisis dengan menggunakan klasifikasi pola aliran sungai menurut Howard (1967). Hasilnya pada daerah penelitian terdapat 4 macam pola pengaliran sungai yaitu dendritik, paralel, pinnate dan radial.

B. Stratigrafi

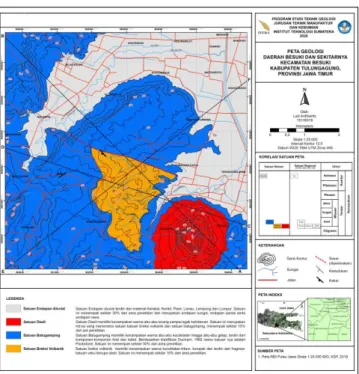

Gambar 2. Peta Geologi Daerah Penelitian.

Stratigrafi adalah studi mengenai sejarah, komposisi dan umur relatif serta distribusi perlapisan batuan dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah bumi. Berdasarkan pemetaan secara langsung dilapangan serta hasil analisis petrografi di laboratorium, stratigrafi pada daerah penelitian dibagi menjadi 4 satuan batuan tidak resmi yang berbeda, yaitu Satuan Batuan Breksi Vulkanik, Satuan Batugamping, Satuan Dasit dan Satuan Endapan Aluvial. Satuan-satuan tersebut secara berurutan tersusun dari umur yang paling tua sampai ke umur yang lebih muda, dapat dilihat pada kolom stratigrafi berikut.

Masing-masing satuan batuan/endapan yang ditemukan pada daerah penelitian tersebut nantinya akan diamati kesamaan sebarannya dengan peta geologi regional Lembar Tulungagung untuk mengetahui kesetaraan umur dan lingkungan pengendapannya.

Satuan Batuan Breksi Vulkanik Penyebaran Satuan

Satuan ini menempati sekitar 10% dari luas total daerah penelitian yang ditandai dengan warna jingga pada peta geologi Satuan ini berada di tengah daerah penelitian dan termasuk kedalam wilayah administrasi Desa Keboireng, Kecamatan Besuki.

Ciri Litologi

Satuan breksi vulkanik memiliki kenampakan warna kecoklatan hingga kehijauan dengan karakteristik yang kompak dan pejal. Satuan ini terdiri dari komponen-komponen vulkanik berupa andesit, dasit, diorit dan juga basalt. Fragmen tersebut memiliki ukuran 3-30 cm. Bentuk dari fragmen batuan ini menyudut hingga membundar tanggung, memiliki kemas terbuka, terpilah buruk dan bermassa dasar pasir kasar dan tuff. Berdasarkan analisis petrografi pada sampel breksi vulkanik dengan kode LB-3, mineral yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak adalah mineral kuarsa dengan bentukan subhedral. Selain itu

terdapat juga mineral dengan bentukan subhedral lainnya yang merupakan fragmen batuan dan juga mineral opak. Analisis petrografi ini memperjelas bahwa satuan batuan ini memiliki kemas terbuka dengan pemilahan buruk.

Hubungan Stratigrafi

Satuan batuan breksi vulkanik jika di setarakan dengan peta geologi regional oleh Samodra dkk, (1992) termasuk kedalam satuan breksi vulkanik Formasi Mandalika (Tomm). Satuan breksi vulkanik ini merupakan satuan tertua dan merupakan basement dari daerah penelitian. Berdasarkan susunan stratigrafinya, satuan batuan ini ditindih secara tidak selaras oleh satuan batugamping. Selain itu satuan batuan ini juga dipengaruhi oleh terobosan (intrusi) batuan dasit. Pada satuan ini dibeberapa tempat dijumpai kekar Tarik dan kekar gerus dengan arah dominan N 139˚ E.

Umur, Lingkungan dan Mekanisme Pengendapan Pentuan umur pada satuan batuan ini tidak dapat dilakukan secara pasti sehingga penentuan umurnya dilakukan dengan melihat kesetaraan dengan satuan sejenis yang ada di Lembar Pacitan (Samodra dkk, 1992) yaitu Oligosen-Miosen Awal. Lingkungan pengendapan satuan batuan ini adalah daratan dengan mekanisme pengendapan turbidit. Lingkungan pengendapan satuan batuan ini adalah daratan dengan mekanisme pengendapan turbidit.

Satuan Batugamping Penyebaran Satuan

Satuan batugamping tersebar di bagian tengah hingga ke arah selatan, dan arah barat dengan luas sekitar 50% dari luas total daerah penelitian. Pada peta geologi satuan batuan ini ditandai dengan warna biru (Gambar III.12). Secara setempat satuan batuan ini dapat dijumpai perlapisan batuan yang kedudukannya N 230˚ E / 35˚. Singkapan yang dapat termati dengan baik terletak di sekitar Desa Watuagung, Kecamatan Besuki.

Ciri Litologi

Secara umum batuan yang mendominasi satuan ini berwarna abu-abu kecoklatan hingga abu-abu gelap dan berstruktur massif. Kondisi singkapan pada satuan batuan ini berkisar dari segar hingga lapuk. Batuan ini banyak tersusun atas framework koral, red algae, bryozoa, cangkang moluska, dan head corals yang tertanam dalam matrik bioklastik karbonat. Fosil foraminifera bentonik juga dijumpai pada pengamatan mikroskopis terhadap sampel batuan. Setelah dilakukan analisis mikrofosil foraminifera bentonik, nama fosil yang dikenali diantaranya adalah Hapiopragmoides obliquecarinatus, Vaginulina legume dan Pleurostomella sp. Berdasarkan analisis petrografi pada sampel batugamping dengan kode LG-12, Hubungan antar butir pada sampel ini adalah matrix supported dan mempunyai tipe porositas interpartikel. Selain itu pada sampel juga memperlihatkan fosil berupa alga, foraminifera besar, dan foramninifera kecil. Semen pada batuan ini terdiri dari kalsit. Nama batugamping ini berdasarkan klasifikasi Dunham (1962) adalah Packstone.

Hubungan Stratigrafi

Satuan batugamping ini dapat disetarakan dengan satuan batugamping Formasi Campurdarat (Tmcl) oleh Samodra dkk (1992) pada peta geologi regional Lembar Tulungagung.

Satuan batugamping ini merupakan satuan yang terendapkan setelah satuan breksi vulkanik. Satuan ini menindih secara tidak selaras satuan batuan breksi vulkanik yang terendapkan terlebih dahulu. Kemudian kedua satuan batuan tersebut dipengaruhi oleh intrusi batuan dasit.

Umur, Lingkungan dan Mekanisme Pengendapan Fosil-fosil yang ditemukan pada satuan ini adalah fosil bentonik sehingga tidak dapat digunakan sebagai penentu umur. Lingkungan pengendapan satuan batuan ini adalah laut dangkal. Pengendapan satuan batuan ini dipengaruhi oleh proses tektonik berupa pengangkatan.

Satuan Batuan Dasit Penyebaran Satuan

Daerah penelitian satuan Batuan Dasit menempati sekitar 10% dari keseluruhan luas daerah penelitian dan membentuk morfologi berupa bukit yang menjulang hingga ketinggian 650m di atas permukaan laut. Warga setempat menamakan satuan batuan ini dengan Gunung Tanggul yang termasuk kedalam wilayah administrasi Desa Keboireng. Satuan batuan ini ditandai dengan warna merah pada Peta Geologi.

Ciri Litologi

Berdasarkan pengamatan pada satuan batuan dasit di lapangan memiliki kenampakan warna abu-abu terang hingga agak kehitaman. Struktur yang terbentuk pada batuan ini adalah masif dan batuannya tampak seperti sangat segar, tetapi dibeberapa tempat juga dijumpai ada yang sudah lapuk. Berdasarkan analisis petrografi, batuan dasit dengan kode LD-2 memiliki karakteristik, yaitu kenampakan warna putih kecoklatan pada nikol sejajar dan kuning keemasan pada nikol bersilang, bentuk kristal subhedral, tingkat kristanilitas holokristalin dan bermassa dasar <0,1mm. Batuan ini memiliki tekstur faneroaporfiritik dan khusus intergranular. Satuan batuan dasit tersusun atas komponen plagioklas 45%, biotite 5%, kuarsa 35% dan opak 15%. Setelah itu komponen-komponen mineral tersebut (plagioklas dan kuarsa) dilakukan proses normalisasi sehingga diperoleh presentase plagioklas sebesar 51,4%, kuarsa 40% dan sisanya adalah mineral lain. Nama batuan ini setelah di plotkan kedalam diagram QAPF (Streckeisen, 1979) adalah dacite/dasit.

Hubungan Stratigrafi

Satuan batuan dasit dapat disetarakan dengan satuan batuan gunungapi (Tomi) oleh Samodra, dkk (1992) pada peta geologi regional Lembar Tulungagung. Satuan batuan dasit merupakan batuan intrusi yang menerobos satuan-satuan di atasnya seperti satuan-satuan batuan breksi vulkanik dan batugamping yang terendapkan terlebih dahulu.

Umur, Lingkungan, dan Mekanisme Pengendapan Umur satuan batuan dasit mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samodra, dkk (1992) diperkirakan umurnya adalah Miosen Tengah yang diendapkan pada lingkungan daratan.

Satuan Endapan Aluvial Penyebaran Satuan

Satuan endapan aluvial menempati sekitar 30% dari keseluruhan daerah penelitian. Satuan ini pada peta geologi ditandai warna abu-abu dengan ketinggian rata-rata adalah

0-50m di atas muka laut. Satuan ini dapat dijumpai di sekitar Kecamatan Campurdarat ke arah utara daerah penelitian.

Ciri Litologi

Berdasarkan hasil dari pengamatan di lapangan, satuan endapan aluvial tersusun oleh material lepas hasil pelapukan batuan yang lebih tua. Material lepas tersebut berukuran pasir halus sampai bongkah, menyudut tanggung sampai membundar yang terdiri dari material kerakal, kerikil, pasir, lanau, lempung dan lumpur. Satuan ini merupakan endapan sungai, endapan pantai, dan endapan rawa.

Hubungan Stratigrafi

Satuan endapan aluvial dapat disetarakan dengan satuan endapan permukaan (Qa) (Samodra dkk, 1992) pada peta geologi regional Lembar Tulungagung. Hubungan stratigrafi satuan endapan aluvial dengan satuan batuan lain di bawahnya adalah ketidakselarasan kerena mengalami jedah waktu dalam pengendapannya.

Umur, Lingkungan dan Mekanisme Pengendapan Satuan endapan alluvial diperkirakan berumur resen yang terendapkan di lingkungan darat (sungai). Mekanisme terbentuknya satuan ini disebabkan oleh erosi yang intensif ditunjukkan dengan morfologi yang landai. Proses ini terus berlanjut hingga sekarang.

C. Struktur Geologi

Struktur geologi merupakan kondisi arsitektural dan kenampakan dari suatu tubuh batuan. Salah satu cara untuk melihat indikasi awal adanya struktur geologi pada permukaan yakni dengan menganalisis pola kelurusan. Selain itu, terdapat juga struktur geologi yang terbentuk di daerah penelitian berupa kekar dan sesar.

Kekar

Kekar merupakan retakan pada batuan yang relatif tidak mengalami pergeseran pada bidang rekahnya yang disebabkan oleh gejala tektonik maupun non tektonik (Ragan, 1973). Secara umum, kekar memiliki karakteristik berupa pemotongan bidang pelapisan batuan, biasanya terisi mineral lain (mineralisasi) seperti kalsit, kuarsa dan kenampakan breksiasi. Kekar dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan karakter retakan/rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut. kekar yang terbentuk adalah kekar tarik tipe release freacture, kekar ini terbentuk akibat hilangnya atau berkurangnya tekanan yang orientasinya tegak lurus terhadap gaya utama. Selanjutnya, kekar yang teramati adalah Kekar Gerus (shear joint). Kekar Gerus merupakan kekar yang terjadi akibat stress yang cenderung mengelincirkan bidang satu sama lain yang berdekatan. Kekar tipe ini memiliki karakteristik di lapangan berupa bidang licin, memotong seluruh tubuh batuan, memotong komponen batuan, biasanya terdapat gores garis, dan joint set yang membentuk pola belah ketupat.

Sesar

Sesar pada daerah penelitian yang teramati berupa sesar memanjang dari arah barat-timur atau tenggara-barat daya dan membentuk lembahan atau jurang yang memotong perbukitan. Adanya perbedaan elevasi dan bidang batuan breksi vulkanik yang relatif terangkat dari bidang satuan batugamping mengindikasikan bahwa tipe sesar ini adalah

sesar naik. Selain itu, sesar pada daerah ini menjadi pembatas/kontak antara satuan batuan breksi vulkanik dan satuan batugamping. Sesar yang ditemukan pada daerah penelitian merupakan sesar dugaan karena pada lokasi tidak dijumpai bidang sesar. Sesar ini digambarkan dengan garis putus-putus berwarna merah pada Peta Geologi.

IV. DELINEASIKAWASANLINDUNGKARST Klasifikasi karst untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya pada kawasan karst Besuki, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst. Kawasan Karst di bagi menjadi 3 kelas yaitu, kelas I, kelas II dan Kelas III.

A. Metode Perhitungan Klasifikasi Kelas Kawasan Karst Metode perhitungan klasifikasi kelas kawasan karst adalah metode penilaian dan pembobotan yang dikembangkan oleh Oktariadi, O., & Tarwedi, E. tahun 2011. Metode tersebut terbagi ke dalam 7 tahapan pekerjaan (Gambar IV.1) yaitu:

1. Tahap persiapan

2. Tahap pengamatan dan pendataan lapangan serta data sekunder

3. Tahap pengolahan data 4. Tahap analisis data

5. Tahap pembagian pembagian kelas kawasan karst 6. Tahap klasifikasi kawasan karst

7. Tahap rekomendasi B. Kelas Kawasan Karst

Persamaan Dalam keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst, terdapat 3 (Tiga) kelas kawasan karst sebagai acuan penataan ruang pada daerah karst. Penentuan kelas kawasan dengan kerapatan karst ini cara adalah untuk mendapatkan kelas karst yakni: a) kawasan karst kelas I, yaitu kawasan dengan jumlah skor antara 113 hingga 114; b) kawasan karts kelas II, kawasan karst dengan jumlah skor antara 80 hingga 112; c) kawasan karst kelas III yaitu kawasan dengan skor antara 48 hingga 79 (Oktariadi, O., dan Tarwedi, E., 2011).

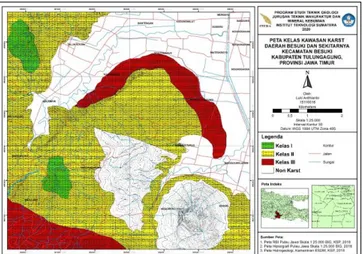

Gambar 3. Peta Kelas Kawasan Karst Daerah Penelitian.

Kelas-kelas kawasan karst yang ada di lokasi peneltian ditentukan dengan cara menggabungkan ke tiga peta

komponen karst yang telah diuraikan diatas, yakni peta komponen endokarst, peta komponen eksokarst dan peta potensi air tanah. Melalui metode tumpang susun (overlay) yang menggunakan bantuan sistem informasi geografis (SIG), menghasilkan sebaran kelas kawasan karst Kelas I yang terdapat pada lokasi penelitian memiliki fungsi sebagai kawasan yang dapat menyimpan air, dibuktikan dengan beberapa temuan mata air, gua-gua, dan sungai bawah tanah aktif yang terdapat pada lokasi penelitian. Gua-gua tersebut mempunyai peninggalan sejarah dan mempunyai speleotem aktif. Pada kawasan karst kelas I ini mempunyai jumlah skor antara 113 hingga 119. Kawasan karst kelas II yang ada pada lokasi penelitian di beberapa titik ditemukan telaga dan dolina yang dapat berfungsi sebagai pengimbuh air, juga mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering. Pada kawasan karst kelas II, skor yang didapat hasil analisis antara 80 hingga 112. Kawasan karst kelas III pada lokasi penelitian adalah kawasan yang tidak memiliki fungsi dan bentukan sebagaimana yang ada pada kawasan karst kelas I dan II. Kawasan karst kelas III mempunyai skor antara 48 hingga 79. Setiap persamaan harus diberi nomor urut ditepi kanan persamaan, seperti (1). Supaya persamaan lebih tertata dapat menggunakan tabel 2 kolom dengan No Border. Kolom kiri untuk menuliskan persamaan sedangkan kolom kanan untuk nomor urut persamaan.

C. Delineasi Kawasan Karst Lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000, kawasan karst kelas I diarahkan sebagai kawasan lindung. Sementara untuk kawasan karst kelas II untuk ditentukan sebagai kawasan lindung atau budidaya sangat tergantung fakta di lapangan, karena mengandung pengertian bahwa secara setempat masih memiliki karst yang perlu dilindungi atau dapat ditambang secara terbatas. Sehingga diperlukannya verifikasi terhadap kondisi hidrogeologi karst, kependudukan, dan pola pemanfaatan ruang.

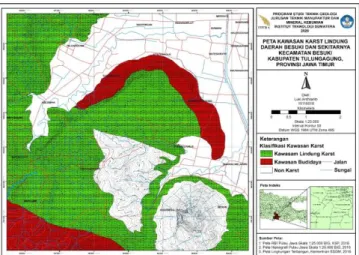

Gambar 4. Peta Kawasan Lindung Karst Daerah Penelitian.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan kawasan karst kelas II mempunyai fungsi pengimbuh air bawah tanah, dengan demikian kawasan karst kelas II dapat dimasukan sebagai kawasan lindung geologi untuk melindungi sumber daya air tanah yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang ada di sekitarnya. Kawasan karst lindung ini banyak terdapat berbagai macam komponen-komponen karst didalamnya,

baik itu komponen endokarst dan juga eksokarst. Komponen karst tersebutlah yang harus dilindungi agar system karst pada kawasan ini dapat terus terjaga manfaatnya sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat. Beberapa komponen karst yang ada pada kawasan ini adalah dolina, telaga, bukit karst gua kering, gua basah dan mata air. Salah satu komponen yang menjadi sangat vital keberadaannya adalah mata air, mata air pada daerah penelitian ini mempunyai debit sekitar 2-5ltr/dtk yang merupakan mata air rekahan, mata air ini digunakan oleh masyarakat sekitar yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Kawasan lindung karst ini tersebar secara dominan pada kawasan karst besuki dan memiliki luas diperkirakan sebesar 15 km2 atau sekitar 1.500 ha.

D. Kawasan Karst Budidaya

Kawasan karst budidaya menempati sebagian kecil dari total keseluruhan kawasan karst Besuki. Kawasan karst kelas III ditentukan sebagai kawasan karst untuk budidaya. Penggunaan lahan eksisting ditempati oleh pemukiman pedesaan, semak belukar, tanaman tahunan dan ladang-ladang penduduk. Oleh karena itu pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan baik yang sudah ada maupun yang belum ada, dapat dilakukan pada kawasan ini agar dapat meningkatkan pendapatan daerah masyarakat setempat dengan memanfaatkan tambang batu gamping. Dengan adanya peneletian ini, masyarakat sekitar ataupun pihak-pihak yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan karst besuki, dapat mengetahui batasan-batasan yang seharusnya tidak mereka langgar. Hal ini dilakukan agar kawasan karst lindung tidak terjamah oleh kegiatan pertambangan agar kawasan karst lindung juga dapat terus terjaga manfaat dan kealamian nya untuk masyarakat sekitar Karst Besuki.

V. SEJARAHGEOLOGI

Sejarah geologi yang terjadi pada daerah penelitian dijelaskan melalui elaborasi dari hasil analisis-analisis sebelumnya yang meliputi analisis geomorfologi, analisis stratigrafi dan analisis struktur geologi. Sejarah geologi pada area penelitian dimulai pada Oligosen-Miosen dengan pengendapan satuan batuan breksi vulkanik yang sekaligus menjadi dasar (basement) pada area penelitian. Satuan batuan breksi vulkanik ini yang sumbernya diperkirakan dari erupsi Gunung Wilis yang menghasilkan fragmen-fragmen batuan gunung api, kemudian diendapkan pada lingkungan darat sebelum akhirnya tertindih secara tidak selaras oleh satuan batugamping. Hubungan ketidakselarasan pada kedua satuan batuan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya sesar naik yang mengakibatkan deformasi pada kedua satuan batuan. Pada satuan batuan ini tidak dijumpai fosil penanda (Fosil indeks).

Berlanjut pada umur Miosen Awal terendapkan satuan batugamping. Satuan batugamping ini banyak mengandung fosil-fosil bentonik seperti Vaginulina legume, Tristix excavata dan Pleurostomella sp. Kumpulan fosil tersebut setelah dilakukan analisis tidak dapat menjadi penentu umur relative, tetapi dapat menjadi penentu lingkungan pengendapan batuan yang mana batuan tersebut terendapkan di laut dangkal yang sekarang tersingkap menempati kawasan Pegunungan Selatan.

Satuan batuan dasit yang merupakan batuan intrusi kemudian terbentuk. Proses intrusi ini menerobos kedua satuan batuan lainnya yang terbentuk sebelumnya, yaitu satuan batuan breksi vulkanik dan satuan batugamping, hal ini menandakan bahwa satuan batuan ini memiliki umur yang lebih muda dibandingkan dengan kedua satuan batuan yang di terobos. Setelah terjadinya aktivitas geologi yang terus berlanjut mulai dari Miosen sampai Holosen, maka proses yang berlangsung hingga saat sekarang adalah proses pelapukan secara mekanis dan kimiawi, erosi transportasi, serta proses pengendapan aluvial. Proses-proses tersebut menghasilkan Satuan Endapan Aluvial yang juga terdapat pada area penelitian. Satuan endapan aluvial ini menjadi satuan paling muda yang ada pada area penelitian.

VI. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian disajikan dalam dua bagian, yaitu geologi dan delineasi kawasan lindung karst berdasarkan hasil pemetaan dan analisis data geologi yang ditemukan dilapangan.

1. Geomorfologi pada daerah penelitian terbagi kedalam 5 satuan yaitu, satuan perbukitan karst (K1), satuan perbukitan karst agak curam (K2), satuan perbukitan vulkanik agak curam, (V1), satuan perbukitan intrusi sangat curam (V2) dan satuan dataran aluvial (A). Satuan geomorfologi tersebut terbentuk akibat tenaga endogen dan eksogen berupa tektonik dan denudasional. Pola aliran sungai yang terbentuk beragam, diantaranya yaitu dendritik, paralel, pinnate dan radial. Stratigrafi pada daerah penelitian terbagi menjadi 4 satuan batuan yang tersusun secara berurutan dari umur tua ke umur yang lebih muda yaitu satuan breksi vulkanik, satuan batugamping, satuan dasit dan endapan aluvial. Satuan-satuan batuan tersebut dipengaruhi oleh struktur geologi kekar yang mempunyai arah dominan N 139˚ E atau berarah baratlaut-tenggara (NW-SE) dan juga sesar naik yang mengakibatkan adanya deformasi pada batuan yang ada pada daerah penelitian.

2. Kawasan bentang alam karst pada daerah besuki mempunyai bentukan komponen endokarst dan juga komponen eksokarst. Komponen endokarst yang ditemukan terdiri dari 3 gua basah, 4 gua kering dan 2 mata air permanen, sedangkan komponen eksokart yang ditemukan berupa bukit karst, dolina dan telaga. Komponen-komponen tersebut kemudian di masukan kedalam peta kawasan karst dan dibuat peta kerapatan kawasan karst sehingga menghasilkan peta kelas kawasan karst besuki. Kawasan karst besuki terbagi kedalam 3 kelas yaitu kelas I, kelas II dan Kelas III yang diolah dan dianalisis menggunakan metode pembobotan dan penilaian yang dikembangkan oleh Oktariadi, O., & Tarwedi, E. tahun 2011. Mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst, Kawasan karst kelas I dan kelas II didelineasi sebagai kawasan lindung karst. Kawasan lindung karst ini tersebar secara dominan pada kawasan karst besuki dan memiliki luas diperkirakan sebesar 15 km2 atau sekitar 1.500 ha. Untuk kawasan karst kelas III ditentukan sebagai kawasan karst budidaya yang dapat dipergunakan sebagai kawasan pertambangan. Dengan ditetapkannya kawasan

lindung karst pada daerah tersebut, perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan pertambangan, dapat mengetahui batasan-batasan yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini dilakukan agar kawasan lindung karst terhindar dari kegiatan pertambangan sehingga dapat terus terjaga manfaatnya untuk masyarakat sekitar Karst Besuki.

PUSTAKA

Dunham, Robert J. 1962. Classification of Carbonate Rocks According to Depositional Textures. AAPG Memoir 1.

Hartono, Baharudin, K. Brata & E. haryono, 1992: Peta Geologi Lembar Madiun, skala 1:100.000. Bandung: P3G.

Howard & Arthur David. 1967. Drainage Analysis in Geologic Interpretation: A Summation. The American Association Petroleum Geologist Bulletin Vol.51, No.11, November 1967: 2246-2259.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456K/20/MEM/2000. 2000. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Bandung. Lowe, D. & T. Waltham. 1995. A Dictionary of Karst and

Caves. Caves Studies Series 6, British Cave Research Association, London, 40 p.

Nahrowi, T.Y., Suratman, S., Namida & S. Hidayal. 1978. Geologi Pegunungan Selatan Jawa Timur. PIT IX IAGI, Jakarta.

Oktariadi, O., & Tarwedi, E. 2011. Klasifikasi Kars untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya: Studi Kasus Kars Bukit Bulan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Nasional, Departemen Pekerjaan Umum.

Ragan, D. M. 1973. Structural Geology, an Introduction to Geometrical Techniques: John Wiles & Sons. New York.

Sartono, S. 1964. Stratigraphy and Sedimentation of The Eastern Most of Gunung Sewu (East Java). Publikasi Teknik Seri Geologi Umum No. 1. Direktorat Geologi. Bandung.

Samodra, H., Suharsono, S. Gafoer & Suwarti, T., 1992. Peta Geologi Lembar Tulungagung, Jawa Timur, skala 1:100.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Bandung.

Samodra, H., Gafoer, S., & Tjokrosapoetro, S. 1992. Peta Geologi Lembar Tulungagung, Jawa, Skala 1:100.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Bandung.

Streckeisen, A. 1979. Classification and Nomenclature of Volcanic Rocks, Lamprophyres, Carbonatites, and Melilitic Rocks: Recommendation and Suggestion of the IUGS, Subcommission on the Systematic of Igneous Rock. Geology, 4, 331-335.

Suharini, Erni & Abraham Palangan. 2009. Geomorfologi Gaya, Proses, dan Bentuklahan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sweeting, M.M. 1973. Karst Landforms. New York: Columbia University Press. 362 h.

Van Zuidam., 1975. Geology; Aerial photo-interpretation in terrain analysis and geomorphologic mapping.

Van Bemmelen, 1949. The Geology of Indonesia Vol.1A General Geology of Indonesia and Adjacent Archipelagoes, Goverment Printing Office, The Hague, 766 halaman.

White, W.B., 1988. Geomorphology and Hydrology of Karst Terrain. Oxford University Press, New York.