BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti ‘melawan’ atau ‘mencegah’ dan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma.Untuk itu, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan intim/seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan (Suratun, 2008).

Kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah terjadinyakehamilan, usaha-usaha itu dapat bersifat sementara atau dapat juga bersifat permanent. Kontrasepsi berasal dari kata “kontra” berarti mencegah dan melawan dan “konsepsi” berarti pertemuan antara sel telur yang telah matang dan sperma yang mengakibatkan kehamilan, jadi kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma (Wiknjosastro, 2007)

Tujuan Kontrasepsi adalah sebagai berikut: 1. Untuk menunda kehamilan atau kesuburan 2. Untuk menjarang kehamilan

Syarat syarat kontrasepsi menurut Hartanto (2003) antara lain sebagai berikut: 1. Aman atau tidak berbahaya

2. Dapat diandalkan 3. Sederhana

4. Harganya murah supaya dapat dijangkau masyarakat luas 5. Dapat menerima oleh orang banyak

6. Pemakaian jangka lama

2.1.1. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi

Tingkat pendidikan akan memengaruhi wawasan dan pengetahuan ibu. Semakin rendah pendidikan ibu maka akses terhadap informasi tentang KB akan berkurang sehingga ibu akan kesulitan untuk mengambil keputusan secara efektif, alat kontrasepsi yang mana akan dipilih oleh ibu (Notoadmojo, 2003).

Pengguna KB dipengaruhi juga dengan jumlah anak dalam suatu keluarga. Pasangan usia subur 30 tahun keatas yang sudah memiliki anak dan ingin menjarangkan kehamilannya biasanya lebih cenderung memilih kontrasepsi jangka panjang (Sarwono, 2003).

Varney (2006) mengatakan bahwa faktor yang akan mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi adalah keinginan untuk mengendalikan kelahiran secara permanen atau sementara, keefektifan metode yang digunakan, pengaruh media, kemungkinan efek samping dan pertanyaan yang mungkin muncul tentang keamanan suatu metode, kemungkinan manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari setiap metode, kemampuan suatu metode untuk mencegah penyakit (HIV, penyakit menular

seksual, kanker), perkiraan lamanya penggunaan metode kontrasepsi, biaya, frekuensi hubungan seksual, jumlah pasangan seksual, faktor seksual, faktor agama (apakah metode tertentu dikenakan sanksi oleh badan-badan keagamaan yang dianut individu atau pasangan, faktor psikologis (perasaan tentang setiap aspek yang terkait dengan metode tertentu misalnya pengalaman dimasa lalu yang tidak menguntungkan karena penggunaan metode tertentu), dan kemudahan menggunakan suatu metode tertentu.

Handayani (2010) bahwa masih banyak akseptor yang menentukan metode yang dipilih hanya berdasarkan informasi dari akseptor lain berdasarkan pengalaman masing-masing. Sebagian petugas kesehatan kurang melakukan konseling dan pemberian informasi yang menyebabkan kurangnya pengetahuan klien dalam memilih jenis KB.Namun masyarakat mentolerir pelayanan KB meskipun pelayanan KB belum seluruhnya memenuhi syarat pelayanan berkualitas.Informasi yang baik dari petugas membantu klien dalam memilih dan menentukan metode kontrasepsi yang dipakai. Informasi yang baik akan memberikan kepuasan klien yang berdampak pada penggunaan kontrasepsi yang lebih lama sehingga membantu keberhasilan KB.

Menurut Musdalifah (2013) mengatakan bahwa umur, dukungan suami, efek samping dan pemberian informasi petugas KB berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi hormonal.Umur merupakansalah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang dalam menentukan pemakain kontrasepsi, semakin tua seseorang maka pemilihan kontrasepsi ke arah kontrasepsi yang mempunyai efektifitas lebih tinggi yaitu metode kontrasepsi jangka panjang. Dukungan suami berpengaruh besar terhadap pemilihan kontrasepsi yang dipakai istri, bila suami tidak setuju dengan

kontrasepsi yang dipakai istrinya maka sedikit istri yang akan memakai alat kontrasepsi tersebut. Efek samping berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi karena efek samping yang ditimbulkan oleh kontrasepsi tersebut membuat ibu tidak ingin menggunakannya lagi.Selain itu, pemberian informasi petugas KB berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi, petugas kesehatan berperan dalam memberikan informasi, penyuluhan dan penjelasan tentang alat kontrasepsi. Calon akseptor yang masih ragu-ragu dalam pemakai alat kontrasepsi akhirnya memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi tersebut atas saran dari petugas kesehatan.

Hasil penelitian yang dilakukan Indira tahun 2009 menyatakan pemilihan alat kontrasepsi ole PUS adalah dukungan suami dan keikutsertakan dalam Jamkesmas. Hasil yang sama juga dinyatakan oleh Aryanti tahun 2014 di Lombok menyatakan dukungan suami adalah faktor yang berhubunan dengan pemilihan alat kontrasepsi. Hasil penelitian Arliana (2013) di Sulawesi Tenggara menyatakan terdapat hubungan antar umur, pendapatan, jumlah anak hidup, biaya alat kontrasepsi dan dukungan suami terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

2.2. Metode Operasi Wanita (MOW)

MOW adalah suatu tindakan prosedur bedah secara sukarela (atas permintaan pasangan suami dan istri) untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) atau membatasi keturunan dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan cara penutupan kedua saluran telur. Metode operasi wanita ini biasanya dikenal dengan Tubektomi, yaitu

pemotongan/pengikatan saluran telur kanan dan kiri, sehingga sel telur tidak dapat melewati saluran tersebut.

Kontrasepsi mantap (kontap) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, secure cotraseption. Nama lain dari kontrasepsi mantap adalah sterilisasi (sterilization)/kontrasepsi operatif (surgical contraseption). Dari sini dikenal istilah medis operatif pria (MOP) medis operatif wanita (MOW) untuk sterilisasi wanita (HR.Siswosudarmo, 2001).

MOW (medis operatif wanita) adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur yang mengakibatkan orang wanita atau pasangan yang bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi (Handayani, 2010). Tubektomi adalah metode kontrasepsi permanen dimana saluran tuba diblokir sehingga sel telur tidak bisa masuk ke dalam rahim.

Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas atau kesuburan perempuan dengan mengokulasi tuba fallopi (mengikat dan memotong atau memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum (Noviawati dan Sujiayatini, 2009) jadi dasar dari MOW ini adalah mengokulasi tubafallopi sehingga spermatozoa dan ovum tidak dapat bertemu (Hanafi, 2004).

Keuntungan MOW antara lain penyakit dan keluhan lebih sedikit bila dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya, pada umumnya tidak menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan seksual, lebih ekonomis jikadibandingkan dengan alat kontrasepsi lain karena merupakan tindakan sekali saja, permanen, pembedahan

sederhana, dapat dilakukan dengan anastesi lokal, tidak ada efek samping dalam jangka panjang.

Kerugian MOW antara lain harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi ini (tidak dapat dipulihkan kembali) kecuali dengan operasi Rekanalisasi, klien dapat menyesal dikemudian hari, resiko komplikasi kecil(meningkat apabila digunakan anastesi umum), rasa sakit/ketidak nyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan, dilakukan oleh dokter terlatih (dibutuhkan dokter spesialis) (BKKBN, 2003).

2.2.1. Syarat Melakukan Metode Operasi Wanita (MOW)

Syarat dilakukan MOW Menurut Saiffudin (2002) yaitu sebagai berikut: 1. Syarat Sukarela

Syarat sukarela meliputi antara lain pengetahuan pasangan tentang cara cara kontrasepsi lain, resiko dan keuntungan kontrasepsi mantap serta pengetahuan tentang sifat permanen pada kontrasepsi ini (Wiknjosastro, 2005)

2. Syarat Bahagia

Syarat bahagia dilihat dari ikatan perkawinan yang syah dan harmonis, umur istri sekurang kurangnya 25 dengan sekurang kurangnya 2 orang anak hidup dan anak terkecil lebih dari 2 tahun (Wiknjosastro, 2005)

3. Syarat Medis

Setiap calon peserta kontrasepsi mantap wanita harus dapat memenuhi syarat kesehatan, artinya tidak ditemukan hambatan atau kontraindikasi untuk menjalani kontrasepsi mantap. Pemeriksaan seorang dokter diperlukan untuk dapat

memutuskan apakah seseorang dapat menjalankan kontrasepsi mantap. Ibu yang tidak boleh menggunakan metode kontrasepsi mantap antara lain ibu yang mengalamai peradangan dalam rongga panggul, obesitas berlebihan dan ibu yang sedang hamil atau dicurigai sedang hamil (BKKBN, 2006).

Menurut Noviawati (2009) waktu pelaksanaan MOW (Mantap Operasi Wanita) dapat dilakukan pada:

1. Setiap waktu selama siklus menstruasi apabila diyakini secara rasional klien tersebut tidak hamil

2. Hari ke-6 hingga hari ke-13 dari siklus menstruasi (fase proliferasi) 3. Pasca persalinan

Minilaparotomi dapat dilakukan dalam waktu 2 hari atau setelah 6 minggu atau 12 minggu pasca persalinan setelah dinyatakan ibu dalam keadaan tidak hamil. 4. Pasca keguguran

Tubektomi dapat dilakukan dengan cara minilaparatomi atau laparoskopi setelah triwulan pertama pasca keguguran dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada bukti infeksi pelvik. Sedangkan pada triwulan kedua dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada bukti infeksi pelvik, tubektomi dapat dilakukan dengan cara minilaparotomi saja.

2.2.2. Persiapan Pre-Operatif untuk Kontap Wanita

Persiapan pre-operatif untuk kontap wanita menurut Hartanto (2004) : 1. Informed consent

a. Penyakit-penyakit pelvis b. Adhesi/perlekatan

c. Pernah mengalami operasi abdominal/operasi pelvis d. Riwayat diabetes melitus

e. Penyakit paru (asthma, bronchitis, emphysema) f. Obesitas

g. Pernah mengalami problem dengan anestesi h. Penyakit-penyakit perdarahan

i. Alergi

j. Medikamentosa pada saat ini 3. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik ini harus meliputi kondisi-kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan pelaksanaan operasi atau anestesi, serta pemeriksaan kandungan untuk menemukan kelainan-kelainan seperti leiomyomata dan lain-lain.

4. Pemeriksaan laboratorium a. Pemeriksaan darah lengkap b. Pemeriksaan urin

Jenis dan mekanisme kerja 1. Penyinaran

Penyinaran merupakan tindakan penutupan yang dilakukan pada kedua tuba falopii wanita yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak hamil atau tidak menyebabkan kehamilan lagi (Handayani, 2010).

2. Operatif

Metode operatif menurut Sri Handayani (2010) yakni: a. Abdominal

1) Laparotomi

Laparatomi sudah tidak digunakan lagi karena diperlukan insisi yang panjang. Kontrasepsi ini diperlukan bila cara kontap yang lain gagal atau timbul komplikasi sehingga memerlukan insisi yang lebih besar.

2) Mini-laparotomi

Laparotomi khusus untuk tubektomi yang paling mudah dilakukan 1-2 hari pasca persalinan.Sayatan dibuat di garis tengah di atas simfisis sepanjang 3cm sampai menembus peritoneum.Untuk mencapai tuba digunakan alat khusus (elefaktor uterus) ke dalam kavum uteri. Dengan bantuan alat tersebut uterus dalam keadaan retrofleksi dijadikan letak antefleksi dahulu kemudian didorong ke arah lubang sayatan, lalu dilakukan penutupan tuba dengan salah satu cara.

3) Laparoskopi

Mula-mula dipasang cunam servik pada bibir depan porsio uteri, dengan maksud supaya dapat menggerakkan uterus jika hal tersebut diperlukan saat laparaskopi. Sayatan dibuat di bawah pusat sepanjang lebih dari 1 cm. Kemudian ditempat luka tersebut dilakukan pungsi sepanjang rongga peritoneum dengan jarum khusus (jarum veres) dan melalui jarum itu dibuat pneumoperitoneum dengan memasukkan CO2 sebanyak 1 sampai 3 liter dengan kecepatan kira-kira 1 liter/menit. Setelah jarum veres dikeluarkan, troika dimasukkan laparaskop melalui tabung. Dengan cunam yang dimasukkan dalam rongga peritoneum bersama laparaskopi, tuba akan dijepit dan dilakukan penutupan dengan kauterisasi.

b. Vaginal

1) Kolpotomi

Sering dipakai adalah kolpotomi posterior. Insisi dilakukan di dinding vagina transversal 3-5 cm, cavum douglas yang terletak antara dinding depan rektum dan dinding belakang uterus dibuka melalui vagina untuk sampai di tuba.

2) Kuldoskopi

Rongga pelvis dapat dilihat melalui alat kuldoskop yang dimasukkan ke dalam cavum douglas. Adanya laparoskopi trans-abdominal, maka kuldoskopi kurang mendapat perhatian/ minat dan sekarang sudah jarang dikerjakan.Dalam posisi lutut dada kedua paha tegak lurus dan kedua

lutut terbuka suatu rektraktor perineal dimasukkan ke dalam vagina. Bila vernik posteior terlihat sepert bagian kubah yang kecil, maka cavum douglas bebas dari perlekatan, lalu dilakukan oklusi tuba.

c. Transcervikal 1) Histeresoskopi

Histereskopi prinsipnya seperti laparaskopi, hanya pada histereskopi tidak dipakai trokar, tetapi suatu vakum cervical adaptor untuk mencegah keluarnya gas saat dilatasi servik/ kavum uteri.

2) Tanpa melihat langsung

Pada cara ini operator tidak melihat langsung ke cavum uteri untuk melokalisir orificium tubae.

3) Penyumbatan tuba secara mekanis Tubal clip merupakan penyumbatan tuba mekanis dipasang pada isthmus tuba falopii, 2-3 cm dari uterus, melalui laparatomi, laparoskopi, kulpotomi dan kuldoskopi. Tuba clips meyebabkan kerusakan lebih sedikit pada tuba falopii dibandingkan cara oklusi tuba falopii lainnya. Tubal ring dapat dipakai pada mini-laparatomi, laparaskopi, dan cara trans-vagina dan dipasang pada ampula 2-3 cm dari uterus.

4) Penyumbatan tuba kimiawi

Zat-zat kimia dalam cair, pasta, padat dimasukkan ke dalam melalui serviks ke dalam uteri-tubal junction, dapat dengan visualisasi langsung ataupun tidak. Cara kerjanya adalah zat kimia akan menjadi tissue padat

sehingga terbentuk sumbatan dalam tuba falopii (tissue adhesive), zat kimia akan merusak tuba falopi dan menimbulkan fibrosis (sclerosing agent).

2.2.3. Proses Tubektomi 1. Persiapan Klien

Berikut adalah persiapan klien sebelum operasi menurut Saifuddin (2006, p.PK-60) meliputi :

a. Klien dianjurkan mandi sebelum mengunjungi tempat pelayanan. Bila tidak sempat, minta klien untuk membersihkan bagian abdomen atau perut bawah, pubis, dan vagina dengan menggunakan sabun dan air.

b. Bila menutupi daerah operasi, rambut pubis cukup di gunting, pencukuran hanya dilakukan apabila rambut tersebut sangat menutupi daerah operasi dan waktu pencukuran adalah sesaat sebelum operasi di laksanakan.

c. Bila menggunakan elevator rahim, sebaiknya dilakukan pengusapan larutan antiseptik (misal povidon iodin) pada servik dan vagina.

d. Setelah pengolesan bitadin/povidon iodin pada kulit, tunggu 1 -2 menit agar yodium bebas yang dilepaskan dapat membunuh mikroorganisme dengan baik 2. Premedikasi dan Anestesi

Menurut Saifuddin (2006, p.PK-61) premedikasi dan anestesi pada umumnya pemberian premedikasi untuk tubektomi tidak dibutuhkan malahan sedapat mungkin dihindarkan. Apabila klien tampak cemas, cari penyebab kecemasan tersebut dan lakukan konseling tambahan agar klien menjadi tenang.Bila tidak

ditemukan penyebabnya, dapat diberikan 5-10 mg diazepam secara oral, 30-45 menit sebelum operasi dilakukan.Tujuan pemberian anestesi pada tubektomi ini yaitu untuk menghindarkan rasa nyeri dan tidak nyaman serta mengurangi kecemasan dan ketegangan.

3. Cara Sterilisasi

Ada beberapa cara melakukan sterilisasi pada saluran telur. Cara melakukan sterilisasi pada saluran telur menurut Mochtar (1998, p.310), Wiknjosastro (2007, p.568-572) adalah sebagai berikut:

a. Dengan memotong saluran telur (tubektomi) 1) Cara Pomeroy

Teknik sterilisasi menurut Pomeroy ini disukai, karena paling banyak dilakukan di antara semua teknik. Angka kegagalan adalah 0-0,4%.

2) Cara Kroener

Fimbria amat berperan dalam menangkap dan mentransfer sel telur, oleh karena itu cara ini kurang disukai.

3) Cara Madlener

Sekarang teknik ini tidak dipakai lagi, karena angka kegagalan yang tinggi, yaitu 1,2%.

4) Cara Aldridge

Angka kegagalan dengan cara ini kecil sekali dan mungkin kelak fimbria yang sudah ditanamkan dapat dibuka kembali (reversible), bila ibu ingin mendapatkan kesuburannya kembali.

6) Cara Uchida

Menurut penemunya, Uchida dari Jepang, cara ini memiliki angka kegagalan yang kecil sekali, bahkan mungkin tidak pernah gagal.

b. Dengan membakar saluran telur dengan menggunakan aliran listrik c. Dengan melipat saluran telur

d. Dengan menyumbat dan menutup saluran telur menggunakan bahan kimiawi seperti perak nitrat, seng, klorida, dan sebagainya.

4. Teknik operasi

Menurut Saifuddin (2006, p.PK-63) dikenal 2 tipe yang sering digunakan dalam palayanan tubektomi yaitu Minilaparotomi dan Laparoskopi. Teknik ini menggunakan anestesi lokal dan bila dilakukan secara benar, kedua teknik tersebut tidak banyak menimbulkan komplikasi,

a. Minilaparotomi

Metode ini merupakan penyederhanaan laparotomy terdahulu, hanya diperlukan sayatan kecil (sekitar 3 cm) baik pada daerah perut bawah maupun pada lingkar pusat bawah. Tindakan ini dapat dilakukan terhadap banyak klien. Relatif murah dan dapat dilakukan oleh dokter yang diberi latihan khusus. Operasi ini aman dan efektif. Baik untuk masa interval maupun pasca persalinan, pengambilan tuba dilakukan melalui sayatan kecil. Setelah tuba didapat, kemudian di keluarkan, diikat dan dipotong sebagian, setelah itu dinding perut ditutup kembali, luka sayatan ditutup dengan kassa yang kering dan steril dan apabila tidak ditemukan masalah yang berarti, klien dapat dipulangkan setelah 2-4 jam.

Prosedur ini memerlukan tenaga spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang terlatih, agar pelaksanaannya aman dan efektif. Teknik ini dapat dilakukan pada 6-8 minggu pasca persalinan atau setelah abortus (tanpa komplikasi)

5. Perawatan Pascabedah dan Pengamatan Lanjut

Menurut Saifuddin (2006, p.-PK-65) perawatan pasca bedah dan pengamatan lanjut pada tubektomi yaitu setiap 15 menit dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan nadi. Bila telah diperbolehkan minum, sebaiknya klien diberikan cairan yang mengandung gula (fanta, sari buah atau gula-gula) untuk membantu meningkatkan kadar glukosa darah, Lakukan Romberg sign (klien disuruh berdiri dengan mata tertutup), bila penderita tampak stabil, dianjurkan mengenakan pakaian dan tentukan pemulihan kesadaran. Apabila semua berjalan baik, klien dapat dipulangkan.

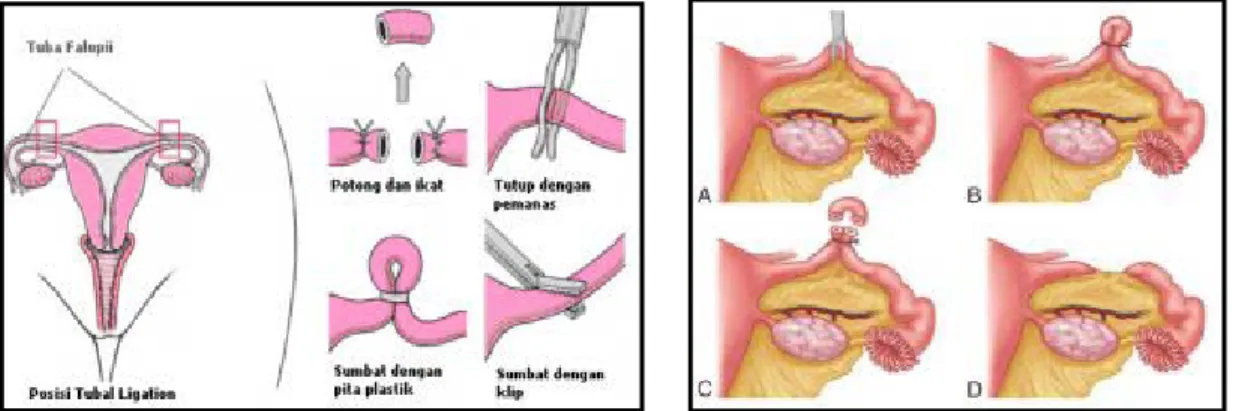

Gambar 2.1. Tubektomi

2.2.4. Indikasi MOW

Komperensi Khusus Perkumpulan untuk Sterilisasi Sukarela Indonesia tahun 1976 di Medan menganjurkan agar tubektomi dilakukan pada umur 25 – 40 tahun, dengan jumlah anak sebagai berikut: umur istri antara 25 – 30 tahun dengan 3 anak

atau lebih, umur istri antara 30 – 35 tahun dengan 2 anak atau lebih, dan umur istri 35 – 40 tahun dengan satu anak atau lebih sedangkan umur suami sekurang kurangnya berumur 30 tahun, kecuali apabila jumlah anaknya telah melebihi jumlah yang diinginkan oleh pasangan tersebut.(Wiknjosastro, 2005).

Menurut Mochtar (1998) indikasi dilakukan MOW yaitu sebagai berikut: 1. Indikasi medis umum

Adanya gangguan fisik atau psikis yang akan menjadi lebih berat bila wanita ini hamil lagi.

2. Gangguan fisik

Gangguan fisik yang dialami seperti tuberculosis pulmonum, penyakit jantung, dan sebagainya.

3. Gangguan psikis

Gangguan psikis yang dialami yaitu seperti skizofrenia (psikosis), sering menderita psikosa nifas, dan lain lain.

4. Indikasi medis obstetrik

Indikasi medik obstetri yaitu toksemia gravidarum yang berulang, seksio sesarea yang berulang, histerektomi obstetri, dan sebagainya.

5. Indikasi medis ginekologik

Pada waktu melakukan operasi ginekologik dapat pula dipertimbangkan untuk sekaligus melakukan sterilisasi.

Indikasi sosial ekonomi adalah indikasi berdasarkan beban sosial ekonomi yang sekarang ini terasa bertambah lama bertambah berat.

2.2.5. Kontraindikasi MOW

Kontraindikasi peserta tubektomi menurut Saifuddin (2006) : 1. Hamil (sudah terdeteksi atau dicurigai).

2. Perdarahan vaginal yang belum terjelaskan (hingga harus di evaluasi).

3. Infeksi sistemik atau pelvik yang akut (sehingga masalah itu disembuhkan atau dikontrol).

4. Tidak boleh menjalani proses pembedahan.

5. Kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilitas di masa depan. 6. Belum memberikan persetujuan tertulis

2.2.6. Efek Samping

Terdapat 3 efek samping (Handayani, 2010) yaitu: 1. Perubahan-perubahan hormonal

Efek kontap wanita pada umpan balik hormonal antara kelenjar hypofise dan kelenjar gonad ditemukan kadar FSH, LH, testosteron dan estrogen tetap normal setelah melakukan kontap wanita.

2. Pola haid

Pola haid abnormal setelah menggunakan kontap merupakan tanda dari “post tubal ligation syndrome”

Dinegara maju wanita (usia< 30 tahun) yang menjalani kontap tidak merasa puas dibanding wanita usia lebih tua dan minta dipulihkan.

2.3. Seksualitas

Istilah seks dan seksualitas adalah suatu hal yang berbeda. Kata seks sering digunakan dalam dua cara. Paling umum seks digunakan untuk mengacu pada bagian fisik dari berhubungan, yaitu aktivitas seksual genital. Seksualitas berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan, ciuman, pelukan, dan senggama seksual, dan melalui perilaku yang lebih halus, seperti isyarat gerakan tubuh, etiket, berpakaian, dan perbendaharaan kata (Perry & Potter, 2005).

Seksualitas merupakan suatu komponen integral dari kehidupan seorang wanita normal, dimana hubungan seksual yang nyaman dan memuaskan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam hubungan perkawinan bagi banyak pasangan (winkjosastro, 2002). Seksualitas diartikan sebagai sebuah identitas individu yang secara social dibangun berdasarkan komponen biologis, kepercayaan, nilai, minat, daya tarik, harapan dan tingkah laku (Wals, Linda V, 2008).

Manusia pada dasarnya adalah merupakan makhluk biopsikososial piritual yang utuh dan unik.Teori kebutuhan manusia memandang manusia sebagai suatu keterpaduan, keseluruhan yang terorganisir yang mendorong untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu aktualisasi diri, harga

diri,mencintai, dicintai memiliki dan dimiliki, rasa aman dan keselamatan, kebutuhan fisiologi dan psikologi, cairan danelektrolit, nutrisi dan seks. Kebutuhan seksual itu merupakan salah satu kebutuhan manusia.

Berdasar pengertian diatas, frekuensi hubungan seksual dapat diartikan sebagai banyaknya atau seringnya melakukan kegiatan seks. Frekuensi hubungan seksual sangat bervariasi, rata rata 1-4 kali seminggu bagi orang berumur 30 – 40 tahun.Hubungan seksual mungkin lebih jarang dengan meningkatnya umur. Pada wanita gairah seks meningkat dalam masa reproduksi sampai dicapai umur 35 tahun (Zunizap, 2006).

Frekuensi hubungan seksual juga sangat tergantung pada kondisi wanita.Semakin jarang frekuensi hubungan seks pasangan, semakin tidak sehat perkawinan tersebut. Hal ini dikarena masing – masing kebutuhan pasangan akan ada yang tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan rasa frustrasi karena kurangnya perhatian dari pasangan untuk hal seks. Frekuensi berhubungan seksual pada wanita yang tidak hamil normalnya umumnya berkisar antara 2 sampai 4 kali/minggu, sedangkan untuk wanita bisanya antara 1-2 kali/ minggu

Pada umumnya puncak gairah seksual terjadi pada usia menjelang dua puluhan, yang kemudian berkurang dengan bertambahnya usia. Gairah seks pada kaum wanita tidak menunjukkan penurunan yang tajam, tetapi terdapat variasi yang berbeda beda pada setiap individu (Hembing, 1999). Begitu juga dengan keinginan untuk melakukan kegiatan seksual pada wanita hamil. Dapat berbeda beda. Sebagian perempuan terjadi penurunanfrekuensi senggama secara gradual dan perlahan lahan

sejalan dengan berkurangnya keinginan, kemampuan dan kenyamanan untuk melakukan senggama.

Menurut Masters, Jonshon, dan Kolodny (1992), seksualitas menyangkut berbagai dimensi, diantaranya adalah dimensi biologis, psikologis, sosial dan kultur. 1. Dimensi Biologis

Berdasarkan perspektif biologis (fisik), seksualitas berkaitan dengan anatomi dan fungsional alat reproduksi atau kelamin manusia, serta dampaknya bagi kehidupan fisik atau biologis manusia.Termasuk didalamnya menjaga kesehatannya dari gangguan seperti penyakit menular seksual, infeksi saluran reproduksi (ISR), bagaimana memfungsikan seksualitas sebagai alat reproduksi sekaligus alat rekreasi secara optimal, serta dinamika munculnya dorongan seksual secara biologis.

2. Dimensi Psikologis

Berdasarkan dimensi ini, seksualitas berhubungan erat dengan bagaimana manusia menjalani fungsi seksual sesuai dengan identitas jenis kelaminnya, dan bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri, serta bagaimana dampak psikologis dari keberfungsian seksualitas dalam kehidupan manusia. Misalnya bagaimana seseorang berperilaku sebagaimana laki-laki atau perempuan, bagaimana seseorang mendapatkan kepuasan psikologi dari perilaku yang dihubungkan dengan identitas peran jenis kelamin, serta bagaimana perilaku seksualnya dan motif yang melatar belakangi a. Dimensi Sosial

Dampak sosial melihat bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana seseorang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan peran dari lingkungan sosial, serta bagaimana sosialisasi peran dan fungsi seksualitas dalam kehidupan manusia.

b. Dimensi Kultural dan Moral

Dimensi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral mempunyai penilaian terhadap seksualitas yang berbeda dengan negara barat.Seksualitas di negara-negara barat pada umumnya menjadi salah satu aspek kehidupan yang terbuka dan menjadi hak asasi manusia. Beda halnya dengan moralitas agama, menganggap bahwasanya seksualitas sepenuhnya adalah hak Tuhan sehingga penggunaan dan pemanfaatannya harus dilandasi dengan norma-norma agama yang sudah mengatur kehidupan seksualitas manusia secara lengkap.

2.3.1. Respon Seksual Wanita

Untuk mencapai sebuah kepuasan seksual, seorang wanita mengalami siklus respon seksual saat berhubungan intim. Respon ini dibagi menjadi empat tahapan: 1. Adanya desire yaitu merupakan perasaan memiliki energi seksual yang dengan

cepat merespon untuk memulai kegiatan seksual agar aktivitas seksualnya berjalan nyaman dan sehat.

2. Arousal yaitu jaringan bagian dalam vagina dan luar alat kelamin menjadi lembap akibat keluarnya cairan dari dinding alat kelamin diikuti dengan puting susu yang menegang.

3. Orgasme yaitu merupakan puncak dari kenikmatan seksual seorang wanita. Saat terjadi orgasme, otot-otot rahim, vagina, klitoris, dan rektum berkontraksi secara ritmis. Pada fase ini, wanita lebih menggebu-gebu dan penuh gairah. Keadaan ini dapat terjadi satu kali atau berulang-ulang (multiorgasme).

4. Resolution yaitu merupakan fase antiklimaks. Vagina, klitoris, dan rahim kembali pada keadaan semula. (Junita, 2004)

Gairah seksual pada wanita dipengaruhi oleh hormon testoteron, faktor psikogenik, kondisi kesehatan umum dan pengalaman seksual.Hormon testoteron pada wanita diproduksi oleh ovarium (25%), glandula adrenal (25%) dan konversi perifer dari androstenedione dan DHEA (50%). Penuaan pada wanita menyebabkan kerusakan atau penekanan pada kelenjar adrenal atau ovarium sehingga menurunkan sekresi hormon androgen. Kondisi ini menimbulkan perubahan hasrat dan gairah seksual akibat tidak adanya pelumasan vagina dan ereksi klitoris (Junita, 2004)

2.3.2. Faktor yang Memengaruhi Penurunan Gairah Seksual 1. Kurang percaya diri

Rasa percaya diri yang minim membuat seorang perempuan kehilangan libido.Contoh : karena tidak puas akan kondisi tubuh (kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan), tidak nyaman untuk menampilkan diri apa adanya di depan dan akibatnya tidak merasa bergairah jika pasangan mengajak untuk bercinta dan tidak menikmati aktivitas tersebut.

Masalah pekerjaan, keluarga, keuangan atau masalah pribadi yang berlarut-larut, stres membuat tidak bisa menikmati aktivitas lain termasuk seks.

3. Cemas atau gelisah

Libido juga bisa turun jika merasa takut pada aktivitas seks, ketakutan atau kecemasan berlebihan disebabkan karena beberapa hal seperti trauma karena pelecehan seksual atau ketakutan lainnya. Langkah yang harus dilakukan adalah mengungkapkan kecemasan ini pada pasangan, minta waktu untuk menenangkan diri dan dapatkan dukungan pasangan. Jika tidak bisa menghadapinya, wajib untuk mengonsultasikannya kepada psikolog.

4. Menopause

Kebanyakan wanita mengalami penurunan gairah seksual saat memasuki masa menopause.Penyebabnya cukup banyak, mulai dari penurunan hormon estrogen sehingga kondisi vagina menjadi kering dan menyebabkan penetrasi menjadi menyakitkan.Menopause juga menyebabkan testosteron dalam tubuh berkurang. 5. Cinta memudar

Pasangan yang mengalami gangguan komunikasi dan berkonflik terus menerus hingga akhirnya sudah tidak cinta lagi, tentu sudah tak berhasrat lagi untuk berintim-intim di tempat tidur.

6. Depresi

Gejala/keluhan Perasaan lesu (lethargi), tidak bersemangat dalam kerja/kehidupan.

7. Gangguan Siklus Haid

Gejala/keluhan yaitu tidak mengalami haid (Amenorhea), Perdarahan berupa tetesan/ bercak-bercak (Spotting), Perdarahan diluar siklus haid (Metroragia/ breakthrough bleeding), Perdarahan haid yang lebih lama dan lebih banyak dari biasanya (Menoragia).

2.3.3. Kenyamanan Seksual dengan Penggunaan MOW

Menurut (Mu’tadin, 2002) penggunaan MOW dapat berpengaruh pada kenyamanan seksual karena menyebabkan perdarahan post seksual ini disebabkan karena posisi benang menggesek mulut rahim atau dinding vagina sehingga menimbulkan pendarahan dan bisa menyebabkan keputihan, akan tetapi pendarahan yang muncul ini jumlahnya hanya sedikit. Dari faktor sosial budaya yaitu belum terbiasanya masyarakat setempat dalam penggunaan kontrasepsi MOW dan pandangan bahwa MOW dapat mempengaruhi kenyamanan dalam hubungan seksual.

2.4. Kerangka Pikir

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian KB MOW

Lama Penggunaan KB MOW