BAB II

PEMBELAJARAN CHEMIE IM KONTEXT UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA

A. Chemie im Kontext

Prinsip proses pembelajaran adalah belajar, sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan prilaku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman. Oleh karena itu, pembelajaran adalah upaya penataan lingkungan yang kondusif, sehingga proses belajar dapat tumbuh dan berkembang. (Wahidin, 2006:22)

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Biologi dianggap sebagai ilmu yang tertua di muka bumi ini. Perkembangan ilmu ini menjadi makin pesat, kira-kira 30 tahun terakhir, terutama sejak ditemukan struktur DNA yang telah mengantarkan munculnya Bioteknologi. Ilmu yang tadinya dianggap kecil menjadi ilmu yang akan dapat mengatasi kesulitan dimasa mendatang. Masalah pangan, kesehatan dan lingkungan merupakan masalah yang besar di masa datang yang akan hanya mampu diatasi jika kita mempunyai pengetahuan biologi yang kuat.

Mata pelajaran biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya.

Berbagai disiplin ilmu pengetahuan telah berkembang dan memberi sumbangan terhadap perbaikan kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah biologi, yaitu ilmu yang mempelajari sesuatu tentang makhluk hidup. Melalui

biologi, manusia belajar mengenali dan memahami dirinya sendiri maupun makhluk hidup yang lain. (Sri Pujianto, 2008:3)

Berdasarkan sifatnya, ilmu pengetahuan dibedakan menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu pengetahuan sosial membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Ilmu pengetahuan alam membahas tentang alam dan segala isinya.

Ilmu Pengetahuan Alam sering pula disebut sains. Sebagai sebuah ilmu, sains memiliki sifat dan karakteristik yang unik yang membedakannya dari ilmu lainnya. Keunikan sains itu sering pula dinyatakan sebagai hakikat sains. Hakikat sains sebenarnya, digunakan untuk menjawab secara benar pertanyaan apakah sebenarnya sains itu. Sains adalah pengetahuan yang kebenarannya sudah diujicobakan secara empiris melalui metode ilmiah. (Uus Toharudin dan Sri Hendrawati, 2011:26)

IPA dibangun oleh manusia sepanjang hidupnya, oleh karena itu IPA merupakan indikator paling mudah untuk mengukur peradaban manusia. Bahkan dalam kurun terakhir ini, indikator kemajuan suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana negara itu mampu mengembangkan IPA. (Wahidin, 2006:2)

IPA atau sains dikatakan sebagai pengetahuan yang mempunyai banyak ciri. Ciri-ciri inilah yang membedakan antara IPA dengan ilmu lainnya. Sains dapat ditakrifkan dengan berbagai perspektif. Salah satunya menurut kamus Oxford (1983), menyatakan bahwa “sains sebagai cabang ilmu pengetahuan yang melibatkan observasi dan eksperimen yang bersistem terhadap fenomena alam. Sains bertujuan untuk membuat rumusan ide, informasi dan pemahaman terhadap fenomena alam. (Wahidin, 2006:5)

Tujuan pendidikan sains adalah meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai situasi. Holbrook (2005) memberikan beberapa panduan untuk guru sains dalam mengajar sains melalui pembelajaran berbasis STL. Dimulai dari judul kemudian target pembelajaran dan konsep sains. Judul untuk bahan mengajar disarankan dapat memberikan pemikiran dan disarankan menimbulkan pertanyaan. Karena bahan mengajar ini diharapkan dapat menghubungkan kondisi sosial dengan siswa. Pada kasus ini, judul dikaitkan

dengan isu-isu sosial yang dapat menunjang siswa dalam memahami konsep sains.

Pembelajaran berbasis literasi sains dan teknologi merupakan pembelajaran yang didasarkan pada kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan sains dan penerapannya, mencari solusi permasalahan, membuat keputusan, dan meningkatkan kualitas hidup. (Holbrook, 1998)

Menurut Holbrook, karakteristik STL yaitu:

1. STL lebih dari sekedar pengetahuan dan sarana pengetahuan.

2. STL lebih dari sekedar aplikas sains dan teknologi atau pengembagan sikap positif terhadap sains dan teknologi.

3. Pada dasarnya, STL tidak hanya berbicara mengenai sains dan teknologi, melainkan cara memperoleh pendidikan yang berarti melalui sains dan teknologi.

4. Pengajaran STL merupakan pebelajaran yang menyenangkan, mendapat penghargaan perkembangan sains dan kesadarannya. Dalam Chemie im Kontext (ChiK) sebuah proyek kerjasama beberapa universitas di Jerman yang mengkaji dan mengembangkan berbagai hal tentang pendidikan sains memberikan landasan teoritis dan arahan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis literasi sains dan teknologi. Menurut ChiK (Nentwig et al., 2002), ada tiga landasan teoritis dalam pembelajaran berbasis literasi sains dan teknologi, yaitu literasi sains, teori motivasi dan teori konstruktivisme.

1. Teori Motivasi

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memotivasi siswa dalam belajar. Prenzel et al. (dalam Nentwig et al., 2002) telah menentukan ukuran-ukuran untuk mempengaruhi motivasi intrinsik siswa dalam belajar yang dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran berbasis literasi sains dan teknologi, yaitu dukungan pribadi, dukungan keahlian, hubungan sosial, kualitas pengajaran, antusiasme guru dan kesesuaian isi pelajaran.

Siswa akan termotivasi untuk belajar apabila topik yang dipelajarinya menarik dan berguna bagi dirinya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran berbasis literasi sains dan teknologi materi disajikan dalam bentuk konteks,

dimana ilmu sains digunakan dalam bentuk konteks serta mengangkat isu-isu sehari-hari yang ada disekitar atau yang ada di masyarakat ke dalam konsep sains, sehingga topik yang dipelajari terasa lebih menarik, bermakna dan berguna bagi siswa. (Holbrook, 2005)

2. Teori Konstruktivisme

Hakikat teori konstruktivisme adalah bahwa siswa harus menjadikan informasi itu menjadi miliknya sendiri. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk memunculkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya.

Konstruktivisme menekankan penemuan diri, individualitas, dan pemikiran yang independen pada pihak siswa. Peran guru berubah dari peran otoritas yang menyediakan informasi ke peran pendamping, yang mengajukan pertanyaan, menyarankan sumber-sumber, mendorong eksplorasi, dan belajar bersama-sama dengan siswa. (Wiryokusumo, 2009)

Menurut ChiK (dalam Nentwig et al., 2002) untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis STL harus mengacu pada tiga aspek berikut:

1. Berorientasi pada konteks dan menanamkan proses belajar pada masalah yang autentik (sebenarnya). Situasi belajar harus diperhitungkan dan dikaitkan dengan lingkungan nyata yang benar-benar dirasakan oleh siswa sebagai pembelajar, sehingga pengetahuan, kompetensi serta isu penting yang diberikan kepada siswa benar-benar relevan dengan lingkungan nyata.

2. Menggunakan metodologi pengajaran yang mengembangkan pembelajaran mandiri maupun “cooperative learning”. Rancangan lingkungan belajar yang merangsang/mendorong aktivitas siswa dan menyediakan sumber belajar yang penting, seperti kumpulan materi, persiapan eksperimen dan mengakses media baru disusun sedemikian rupa. Besar kemungkinan, aktivitas belajar seperti ini dapat dijalankan oleh siswa secara mandiri, sedangkan dukungan dan bimbingan guru ada jika diperlukan saja. Bermula dari situasi yang nyata, aktivitas siswa dirangsang pada tujuan perluasan pengetahuan dan kompetensi, sehingga

masalah yang diajukan dapat diselesaikan secara lebih efisien dan siswa merasa puas. Aktivitas seperti ini banyak disajikan dalam bentuk diskusi kelompok kecil. Percakapan sosial akan membantu untuk mengembangkan konsep umum dan untuk mengecek pemahaman dari teman sebaya. Sebagai akibatnya, peran guru berubah dari penghubung pengetahuan menjadi salah satu penyedia sumber pengetahuan dan penentu langkah-langkah proses pembelajaran.

3. Bertujuan pada pengembangan yang sistematis dari konsep dasar kimia. Agar pengetahuan yang diperoleh lebih aplikatif dan bermakna di luar konteks pembelajaran, maka diperlukan dekontekstualisasi (Greeno et al., 1993 dalam Nentwig et al., 2002). Perluasan konsep harus diambil dari intisari pengetahuan. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan konteks yang bergam, yaitu masalah yang sama diberikan dalam konteks yang berbeda dimana memerlukan konsep pengetahuan yang sama untuk pemecahannya. (Vanderbilt, 1997 dalam Nentwig et al., 2002)

Ketiga aspek ini akan menentukan pemilihan topik dan rancangan pembelajaran. Berikut ini adalah bagan rancangan pembelajaran yang mencerminkan ketiga aspek diatas.

(Nentwig et al., 2002) Berdasarkan ketiga acuan yang telah diuraikan diatas, maka langkah-langkah pembelajaran ChiK yang dimodifikasi dan disesuaikan untuk meningkatkan literasi sains dan teknologi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Kontak (Contact Phase)

Konsep dasar : pendalaman pemahaman

Bahan pelajaran : pengetahuan sains pada tingkat sekolah

Pada tahap ini dikemukakan isu-isu, masalah yang ada di masyarakat atau menggali berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar siswa dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari sehingga siswa menyadari pentingnya memahami materi tersebut. Topik yang dibahas dapat bersumber dari berita, artikel atau pengalaman siswa sendiri. 2. Tahap kuriositi (Curiosity Phase)

Pada tahap ini dikemukakan pertanyaan-pertanyaan, dimana jawabannya membutuhkan pengetahuan biologi yang dapat mengundang rasa penasaran dan keingintahuan siswa.

3. Tahap Elaborasi (Elaboration Phase)

Pada tahap ini dilakukan eksplorasi, pembentukan dan pemantapan konsep sampai pertanyaan pada tahap kuriositi dapat terjawab. Eksplorasi, pembentukan dan pemantapan konsep tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya ceramah bermakna, diskusi dan kegiatan praktikum, atau gabungan dari ketiganya. Melalui kegiatan inilah berbagai kemampuan siswa akan tergali lebih dalam, baik aspek pengetahuan, keterampilan proses maupun sikap dan nilai. 4. Tahap Pengambilan Keputusan (Decision Making Phase)

Menurut Holbrook (1998) selain penyelesaian masalah, salah satu kemampuan penting dalam pembelajaran berbasis literasi sains dan teknologi adalah pengambilan keputusan sosial-ilmiah. Pada tahap ini dilakukan proses pengambilan keputusan melalui diskusi berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam pembelajaran, khususnya yang dikemukakan pada tahap kuriositi.

5. Tahap Nexus (Nexus Phase)

Pada tahap ini dilakukan proses pengambilan intisari (konsep dasar) dari materi yang dipelajari, kemudian mengaplikasikannya pada konteks yang lain (dekontekstualisasi), artinya masalah yang sama diberikan dalam konteks yang berbeda dimana memerlukan konsep pengetahuan yang sama untuk pemecahannya. Tahap ini dilakukan agar pengetahuan yang diperoleh lebih apllikatif dan bermakna di luar konteks pembelajaran.

6. Tahap Evauasi (Evaluatin Phase)

Pada tahap ini dilakukan pembelajaran secara keseluruhan yang berguna untuk menilai keberhasilan belajar siswa. Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk menilai aspek konten saja, tetapi juga aspek keterampilan proses sains dan konteks aplikasi sains.

B. Literasi Sains

Literasi sains (science literacy, LS) berasal dari gabungan dua kata Latin, yaitu literatus, artinya ditandai dengan huruf, melek huruf, atau berpendidikan dan scientia, yang artinya memiliki pengetahuan. (Uus Toharudin dan Sri Hendrawati, 2011:1)

PISA mendefinisikan literasi sains sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dan data yang ada agar dapat memahami dan membantu peneliti untuk membuat keputusan tentang dunia alami dan interaksi manusia dengan alaminya. (Rustaman, et.al, 2000:2)

Literasi sains penting untuk dikuasai oleh peserta didik dalam kaitannya dengan cara peserta didik itu dapat memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan, serita perkembangan ilmu pengetahuan.

Literasi sains meliputi dua kompetensi utama. Pertama, kompetensi belajar sepanjang hayat, termasuk membekali peserta didik untuk belajar di sekolah yang lebih lanjut. Kedua, kompetensi dalam menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. (Uus Toharudin dan Sri Hendrawati, 2011:3)

1. Ruang lingkup literasi sains

PISA lebih lanjut mengelaborasi dimensi-dimensi literasi IPA tersebut menjadi komponen-komponen utama yanag akan dinilai.

Komponen-komponen yang dipilih serta alasan bagi pemilihan Komponen-komponen tersebut dipaparkan dibawah ini.

a. Proses IPA

PISA memandang pendidikan ipa untuk mempersiapkan warga negara masa depan yang mampu berpartisipasi dalam masayarakat yang akan semakin terpengaruh oleh kemajuan IPA dan teknologi, perlu mengembangkan kemampuan anak untuk memahmai halkikat ipa, produser IPA, serta kekuatan dan keterbatasan IPA. Alasan ini yang menyebabkab PISA menetapkan lima komponen proses ipa berikut ini dalam penilaian literasi IPA.

1) Mengenal pertanyaan ilmiah, yaitu pertanyaan yang dapat diselidki secara ilmiah, seperti mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab oleh IPA. 2) Mengidentifikasi bukti yang diperlukan dalam penyelidikan ilmiah. Proses

ini melibatkan identifikasi atau pengajuan bukti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam suatu penyelidikan IPA atau prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti itu.

3) Menarik dan mengevaluasi kesimpulan. Proses ini melibatkan kemampuan menghubungkan kesimpulan dengan bukti yang mendasari atau seharusnya mendasari kesimpulan itu.

4) Mengkomunikasikan kesimpulan yang valid, yakni mengungkapkan secara tepat kesimpulan yang dapat ditarik dari bukti yang tersedia .

5) Mendemonstrasikan pemahaman pemahaman terhadap konsep-konsep IPA yakni kemampuan menggunakan konsep-konsep dalam dalam situasi yang berbeda dari yang telah dipelajarinya (Hayat, 2010:52).

b. Konten IPA

Literasi IPA memerlukan pemilikan pengetahuan tentang fakta, peristilahan dan konsep IPA serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan hukum IPA. Oleh karenanya, pengembangan pengetahuan dan pemahaman IPA menjadi komponen penting dalam pendidikan IPA. Namun demikian, PISA tidak secara khusus membatasi cakupan pengetahuan dalam PISA hanya pada pengetahuan yang menjadi materi kurikulum IPA di sekolah. PISA melibatkan pengetahuan yang penting untuk literasi IPA, termasuk

pengetahuan IPA yang dapat diperoleh melaui sumber-sumber lain di sekitar anak disamping dari pembelajaran di sekolah. Konsep-konsep IPA dalam PISA dipilih dari bidang biologi, fisika, kimia, serta bumi dan antariksa yang dapat digunakan secara integratif dalam mengembangkan gagasan untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar. Keterbatasan waktu pengetesan menyebabkan PISA tidak mungkin memuat semua konsep yang memenuhi kriteria di atas, melainkan sampel-sampel konsep IPA yang terkait erat pada tema-tema utama berikut:

1) Struktur dan sifat materi 2) Perubahan atmosfer

3) Perubahan fisi dan perubahan kimia 4) Transformasi energi

5) Gaya dan gerak 6) Bentuk dan fungsi 7) Biologi manusia 8) Perubahan fisiologis

9) Keragaman makhluk hidup (biodiversitas) 10) Pengendalian genetik

11) Ekosistem

12) Bumi dan tempatnya di alam semesta, dan 13) Perubahan geologis.

c. Konteks Aplikasi IPA

Definisi modern tentang literasi IPA menekankan pentingnya mengenal dan memahami konteks aplikasi IPA, serta mampu mengaplikasikan IPA dalam memecahkan masalah nyata yang dihadapinya, baik yang terkait pada diri pribadi anak (contohnya makanan), komunitas lokal tempat anak berada (contohnya pasokan air), maupun kehidupan di muka bumi secara lebih global (contohnya pemanasan global). PISA membagi bidang aplikasi IPA kedalam tiga kelompok berikut:

1) Kehidupan dan kesehatan 2) Bumi dan lingkungan, dan 3) Teknologi (Hayat, 2010:53-54).

2. Penilaian literasi sains

Penilaian merupakan komponen penting dalam belajar dan pembelajaran. Penilaian juga penting ketika pencapaian literasi sains dan teknologi menjadi tujuan utama dalam pembelajaran. Program survei yang membantu penilaian literasi sains adalah PISA-OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yang fokus pada penilaian pengetahuan praktis, menjawab pertanyaan secara ilmiah, mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan, menilai kesimpulan dengan kritis, dan menghubungkan ide-ide ilmiah (dalam Swartz et al., 2006). Hal ini sesuai dengan Firman (2007) bahwa penilaian literasi sains dalam PISA tidak semata-mata berupa pengukuran tingkat pemahaman terhadap pengetahuan sains (aspek konten), tetapi juga pemahaman terhadap berbagai aspek proses sains, serta kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan proses sains dalam situasi nyata yang dihadapi peserta didik.

UNESCO mengemukakan ada 4 pilar hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh pendidikan yaitu: learning to know, learning to be, learning to life together, dan learning to do. Blom (1956) menyebutnya dengan tiga ranah hasil belajar, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek kognitif, Blom menyebutnya 6 tingkatan yaitu: 1) pengetahuan; 2) pemahaman; 3) pengertian; 4) aplikasi; 5) analisa; 6) sintesa, dan 7) evaluasi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses perubahan dapat terjadi dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, yang bersifat pemecahan masalah, dan pentingnya peranan kepribadian dalam proses serta hasil belajar (Ruhimat, 2009: 131).

Dalam Swartz et al. (2006) ditambahkan bahwa perbedaan filosofi, kerangka teoritis, dan juga pengembangan agenda penelitian menjadikan berbagai alat penelitian yang mencoba menilai aspek literasi sains, biasanya memfokuskan salah satunya pada:

1. Pengukuran pengetahuan sains di sekolah. Pengetahuan konten biasanya dianggap penting dalam literasi sains. Oleh karena itu, aspek ini kebanyakan dinilai oleh guru dan para pendidik sains.

2. Pengukuran kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah dalam konteks non akademik.

3. Pengukuran kemampuan literasi dalam konteks ilmiah, yaitu untuk mengevaluasi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, mengemukakan alasan, dan bertanya dalam menggali informasi lebih lanjut.

4. Pengukuran pemahaman siswa tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan serta sikap.

Shen, Pella, Scribner, dan Shamos (dalam Shwartz et al., 2006) mengajukan tiga tingkatan literasi sains, yakni:

1. Functional literacy, merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan konsep dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, kesehatan, dan perlindungan.

2. Civic literacy, merujuk pada kemampuan seseorng untuk berpartisipasi secara bijak dalam bidang sosial mengenai isu yang berkenaan dengan sains dan teknologi.

3. Cultural literacy, mencangkup kesadaran pada usaha ilmiah dan persepsi bahwa sains merupkan aktivitas intelektual yang utama.

Bybee dan BSCS (dalam Shwatz et al., 2006) dan Holbrook (1998) mengemukakan beberapa tingkatan dalam literasi sains yang lebih cocok dinilai dan diterapkan selama pembelajaran di sekolah karena kemudahannya untuk diterapkan pada tujuan instruksional. Beberapa tingkatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Scientific illiteracy: siswa tidak dapat merelasikan atau merespon berbagai pertanyaan sains yang memerlukan alasan yang masuk akal dikarenakan siswa tidak mempunyai pembendaharaan kata, konsep, konteks, dan kemampuan kognitif untuk mengidentifikasi pertanyaan secara ilmiah.

2. Nominal scientific literacy: siswa dapat mengenal dan merelasikan konsep yang berhubungan dengan sains, namun masih memungkinkan terjadinya miskonsepsi.

3. Functional scientific literacy: siswa dapat menerangkan sebuah konsep dengan benar, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan mereka.

4. Conceptual scientific literacy: siswa mengembangkan pengetahuan dari skema konseptual mereka dan merelasikannya pada pengetahuan umum dari sains. Kemampuan prosedur dan pemahaman tentang proses penemuan sains dan teknologi termasuk juga kedalamya.

5. Multidimensional scientific literacy: siswa memahami sains lebih dari sekedar konsep sains dan prosedur penelitian sains. Dengan kata lain siswa mengetahui dimensi lain – yang mencakup filosofi, sejarah, sosial – dari sains. Jadi pada tingkatan ini siswa mengembangkan pengetahuan mereka dan mengapresiasikan sains ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya, tingkatan tertinggi dari literasi sains sangat sulit dicapai. Siswa dapat mencapai tingkatan tertinggi dari literasi sains hanya pada topik yang menurut mereka interest. (Bybee, dalam Shwartz et al., 2006) Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menilai tingkat literasi sains siswa. Pertama, penilaian literasi sains siswa tidak ditunjukan untuk membedakan seseorang literat atau tidak. Kedua, pencapaian literasi sains merupakan proses yang kontinu dan terus menerus berkembang sepanjang hidup manusia. (Solomon dan Thomas dalam Shwartz, 2006). Penilaian literasi sains selama pembelajaran di sekolah tidak dilakukan untuk mengukur tingkat literasi sains dan teknologi siswa. Ini hanya bertujuan untuk mengukur efektifitas pendidikan sains dalam membentuk sikap, nilai, kemampuan dasar, pengetahuan dan pemahaman sains. Jadi, penilaian literasi sains di sekolah tak lain hanya menunjukkan apakah “benih-benih literasi” ditemukan pada diri siswa atau tidak. (dalam Swartz et al., 2006)

C. Materi Sistem Ekskresi

Mengeluarkan air seni, berkeringat, dan mengembuskan napas merupakan cara-cara tubuh untuk melakukan ekskresi. Zat-zat sisa hasil metabolisme ini dikeluarkan dalam bentuk urine, keringat, dan karbon dioksida.

Berikut ini adalah beberapa alat ekskresi yang terdapat pada manusia. 1. Ginjal

Dalam tubuh terdapat sepasang ginjal terletak di sebelah kanan dan kiri yang berdekatan dengan tulang-tulang pinggang. Bentuk ginjal seperti kacang ercis dengan panjang lebih kurang 10 cm.

a. Struktur Ginjal

Ginjal terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Korteks mengandung jutaan alat penyaring yang disebut nefron. Tiap nefron terdapat badan Malpighi (badan renalis). Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Medula terdapat tubulus kontorti (tubulus renalis) yang bermuara pada tonjolan di pelvis renalis (ruang ginjal). Tubulus renalis ada tiga macam yaitu tubulus kontortus proksimal yang menyalurkan filtrat dari kapsul Bowman, lengkung Henle yang berupa saluran panjang menghujam ke bawah kemudian berbelok naik ke atas, dan tubulus kontortus distal yang menyalurkan filtrat ke duktus kolektivus. Nefron pada ginjal manusia terdapat 2 tipe yaitu nefron cortikal dan nefron duxtamedular. Nefron cortikal terdiri dari glomerulus dengan ukuran relatif kecil dan letaknya selalu di dalam korteks atau di luar medula. Sementara itu, nefron duxtamedular memiliki glomerulus yang berukuran besar dan memiliki lengkung Henle yang memanjang masuk ke medula. Lengkung Henle terdiri atas lengkung Henle descending yang mengangkut filtrat dari tubulus kontortus proksimal dan lengkung Henle ascending mengangkut filtrat menuju tubulus kontortus distal. Nefron duxtamedular ini berperan mengatur konsentrasi urine agar urine yang akan diekskresikan bersifat hipertonis dibandingkan cairan tubuh.

Tempat berlangsungnya pembentukan urine.

Gambar 2.2 Tempat berlangsungnya pembentukan urine

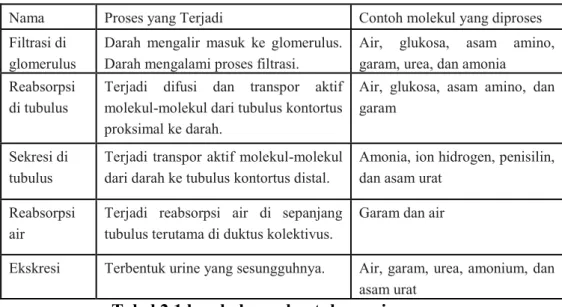

Langkah-langkah pembentukan urine.

Nama Proses yang Terjadi Contoh molekul yang diproses

Filtrasi di glomerulus

Darah mengalir masuk ke glomerulus. Darah mengalami proses filtrasi.

Air, glukosa, asam amino, garam, urea, dan amonia

Reabsorpsi di tubulus

Terjadi difusi dan transpor aktif molekul-molekul dari tubulus kontortus proksimal ke darah.

Air, glukosa, asam amino, dan garam

Sekresi di tubulus

Terjadi transpor aktif molekul-molekul dari darah ke tubulus kontortus distal.

Amonia, ion hidrogen, penisilin, dan asam urat

Reabsorpsi air

Terjadi reabsorpsi air di sepanjang tubulus terutama di duktus kolektivus.

Garam dan air

Ekskresi Terbentuk urine yang sesungguhnya. Air, garam, urea, amonium, dan asam urat

Tabel 2.1 langkah pembentukan urine

2. Kulit

Kulit merupakan bagian terluar tubuh. Jadi, kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan fisik seperti gesekan, panas, atau zat kimia. Kulit juga menjaga tubuh agar tidak banyak kehilangan air, yaitu dengan mengatur suhu tubuh. Selain itu, kulit juga selalu menerima rangsangan mekanis dari luar tubuh. Hal ini yang menyebabkan kulit selalu memperbarui sel-selnya karena setiap hari jutaan sel-sel kulit rusak. Selain hal-hal di atas, kulit mempunyai peranan penting dalam mengekskresikan zat-zat dalam bentuk keringat.

Kulit terdiri dari dua lapisan yaitu epidermis dan dermis. Epidermis tersusun dari stratum germinativum, stratum granulosum, dan stratum corneum.

Stratum germinativum merupakan lapisan basal yang sel-selnya aktif membelah untuk membentuk sel-sel kulit baru ke arah luar. Lapisan ini memproduksi pigmen melanin. Pigmen inilah yang menentukan warna kulit seseorang. Melanin mampu melindungi jaringan kulit agar terhindar dari bahaya sinar ultraviolet. Stratum granulosum berasal dari desakan sel-sel yang terbentuk di lapisan Malpighi. Pada lapisan ini terjadi akumulasi keratin. Keratin menyebabkan sel-sel pada lapisan ini kehilangan nukleus dan akhirnya mati.

Stratum corneum merupakan lapisan yang terdapat di permukaan kulit. Lapisan ini dikenal sebagai lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel mati yang siap mengelupas. Sel-sel-sel ini bersifat keras dan tahan terhadap air. Di tempat tertentu lapisan ini mengalami penebalan seperti penebalan di telapak tangan dan tapak kaki. Jaringan dermis lebih tebal daripada epidermis. Dermis tersusun oleh jaringan ikat dan kolagen. Di dalam lapisan ini terdapat bagian-bagian seperti pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, serabut saraf, dan lapisan lemak subkutans.

Pembuluh darah berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan epidermis dan dermis. Selain itu, pembuluh darah juga berperan penting dalam mengatur suhu tubuh. Folikel rambut merupakan kantong yang mengelilingi akar rambut. Dari folikel ini akan tumbuh rambut yang berwarna hitam. Warna hitam pada rambut disebabkan oleh adanya melanin.

Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan kulit dan rambut, selain itu juga melindungi kulit dari bakteri. Kulit yang mempunyai jaringan lemak (jaringan adipose), dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan.

Kelenjar keringat pada kulit berbentuk seperti pembuluh yang bergelung, tersusun dari sel-sel yang berfungsi menyerap cairan di sekitar kapiler dan menyimpannya di dalam pembuluh. Kelenjar ini mengalami desakan ke permukaan kulit dan jika ada rangsangan dari luar atau dari dalam tubuh akan menghasilkan keringat. Kelenjar keringat terdapat di seluruh permukaan tubuh dan jumlahnya lebih kurang 2,5 juta. Permukaan tubuh yang paling sedikit mengandung kelenjar keringat adalah telapak tangan, ujung jari, dan kulit wajah. Aktivitas kelenjar keringat berada di bawah pengaruh pusat pengatur suhu di hipotalamus dengan enzim brandikinin. Dalam keadaan normal, tubuh kita mengeluarkan keringat sebanyak 50 cc per jam. Keringat merupakan air yang di dalamnya mengandung garam-garam dan urea. Keluarnya keringat dari permukaan kulit membantu menurunkan suhu tubuh.

3. Paru-paru

Paru-paru selain berperan sebagai organ pernapasan juga berperan sebagai organ ekskresi (Gambar 8.9). Hal ini karena gas CO2 dan uap air (H2O) hasil proses metabolisme diangkut darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh pada waktu ekspirasi. CO2 sekitar 75% dari jaringan tubuh diangkut plasma darah dalam bentuk ion HCO3– (asam bikarbonat) dan sisanya sekitar 25% diikat oleh hemoglobin (Hb) membentuk senyawa HbCO2 (karboksihemoglobin).

4. Hati

Hati pada bagian luar dilengkapi oleh selaput tipis yang disebut selaput hati (kapsula hepatica). Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah. Pembuluh arteri hepatikus dan vena portal hepatikus mengalami percabangan yang disebut sinusoid. Sinusoid pada vena portal hepatikus akan membentuk vena. Jaringan hati ini tersusun oleh sel-sel hati

yang disebut hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedang antara hepatosit satu dengan yang lain dipisahkan oleh kanalikuli yang merupakan tempat dihasilkannya empedu. Kanalikuli-kanalikuli ini kemudian bergabung membentuk pembuluh empedu yang berfungsi mengangkut cairan empedu menuju kantong empedu. Kantong empedu sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum empedu dialirkan ke duodenum.

Pada sinusoid terjadi spesialisasi sel yang membentuk sel kupffer. Sel kupffer ini mempunyai sifat fagositosis. Apabila dalam proses pencernaan di usus halus terdapat organisme asing atau zat-zat berbahaya maka sel-sel ini akan menghancurkan organisme asing atau zat berbahaya tersebut dengan cara fagositosis. Dari proses penghancuran ini akan menghasilkan pigmen bilirubin. Bilirubin kemudian dialirkan ke kanalikuli dan diekskresikan sebagai empedu. Hal inilah yang membuat hati berfungsi sebagai alat ekskresi. Empedu berupa cairan berwarna kehijauan dan berasa pahit. Empedu mempunyai pH sekitar 7–7,6 dan mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen bilirubin dan biliverdin. Apabila saluran empedu tersumbat, empedu masuk ke peredaran darah sehingga kulit penderita menjadi kekuningan. Oleh karena itu, orang yang mengalaminya diindikasikan menderita penyakit kuning.

5. Kelainan pada Sistem Ekskresi

Kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi bermacam-macam, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Albuminuria

Albuminuria adalah kelainan pada ginjal karena terdapat albumin dan protein di dalam urine.

2. Diabetes Melitus

Diabetes melitus adalah kelainan pada ginjal karena adanya gula (glukosa) dalam urine yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin.

3. Jerawat

Jerawat adalah suatu kondisi kulit dimana terjadi penyumbatan kelenjar minyak pada kulit disertai infeksi dan peradangan. Biasanya terjadi pada usia remaja karena peningkatan hormon. Jerawat dapat timbul di wajah, dada, ataupun punggung.

4. Eksim

Eksim adalah kelainan pada kulit karena kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal, dan bersisik. Umumnya, gejala eksim yang terlihat adalah pembengkakan dan rasa gatal pada kulit.

5. Kanker Paru-Paru

gangguan paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Penyebab lain adalah terlalu banyak menghirup debu asbes, kromium, produk petroleum dan radiasi ionisasi. Kelainan ini mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru.

6. Hepatitis

Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati. Gangguan pada hati hepatitis atau penyakit kuning menyebabkan penderita menjadi kekuningan, disebabkan zat warna empedu beredar ke seluruh tubuh. Peradangan dapat disebabkan oleh infeksi berbagai mikroorganisme seperti virus, bakteri dan protozo.Virus merupakan penyebab hepatitis yang paling sering,terutama virus hepatitis A,B,C,D dan E. Pada umumnya penderita hepatitis A & E dapat sembuh, sebaliknya B & C dapat menjadi kronis. Virus hepatits D hanya dapat menyerang penderita yang telah terinfeksi virus hepatitis B dan dapat memperparah keadaan penderita.

B. Sistem Ekskresi pada Hewan

Sebagai makhluk hidup, hewan juga mempunyai sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada hewan bermacam-macam. Berikut akan dibahas sistem ekskresi hewan satu persatu

Alat ekskresi Platyhelminthes seperti pada Planaria berupa sel-sel berambut getar. Karena rambut getar ini tampak seperti nyala api , maka sel-sel ini dinamakan flame cell (sel api).

2. Annelida

Annelida sudah mempunyai alat ekskresi khusus, yaitu berupa nefridia yang terdapat pada setiap segmen tubuh. Pada setiap segmen terdapat sepasang nefridia. Nefridia ini dilengkapi dengan corong terbuka dan bersilia yang disebut nefrostom yang terdapat pada setiap sekat pemisah segmen.

3. Insecta

Pada Insecta seperti kecoak dan belalang, alat ekskresinya berupa buluh halus berwarna kekuningan yang disebut pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi berfungsi membuang urea, asam urat, dan garam-garam dari darah ke usus. Jumlah pembuluh Malpighi bervariasi. Pembuluh ini berhubungan dengan saluran usus pada perbatasan usus tengah dengan usus belakang.

4. Pisces

Alat-alat pengeluaran ikan berupa sepasang ginjal opistonefros yang merupakan tipe ginjal paling primitif. Pada ginjal opistonefros, tubulus bagian anterior telah lenyap, beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis, serta terdapat konsentrasi dan pelipatgandaan tubulus di bagian posterior.

Mekanisme ekskresi ikan yang hidup di air tawar berbeda dengan ikan yang hidup di air laut. Ikan yang hidup di air tawar, mengekskresi amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urine dalam jumlah besar. Sebaliknya, pada ikan yang hidup di laut mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida (TMO) yang memberi bau khas ikan laut, menghasilkan ion-ion lewat insang, serta mengeluarkan urine sedikit. Ginjal ikan air laut tidak memiliki glomerulus. Akibatnya, tidak terjadi ultrafiltrasi di ginjal dan pembentukan urine

sepenuhnya oleh sekresi garam-garam dan TMO yang berkaitan dengan osmosis air.

D. Penelitian Terdahulu

Rahman (2010) Telah dilakukan penelitian berjudul “Pembelajaran Kimia Berbasis Literasi Sains dan Teknologi Pada Materi Pokok Laju Reaksi (Analisis Aspek Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas XI)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bentuk pembelajaran berbasis literasi sains dan teknologi pada materi pokok laju reaksi untuk siswa SMA kelas XI sekaligus memperoleh gambaran mengenai perkembangan penguasaan aspek keterampilan proses sains (KPS) siswa setelah diterapkannya pembelajaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pre eksperiment dengan one group pretest-postest design. Subyek penelitiannya adalah siswa-siswi kelas XI pada salah satu SMA di kota Bandung sebanyak 32 orang. Karaktristik pembelajarannya meliputi tahap kontak (contact phase), tahap kuriositi (curiosity phase), tahap elaborasi (elaboration phase), tahap pengambilan keputusan sosiosaintifik (sosiosaintific decision making phase), tahap nexus (nexus phase), dan tahap penilaian (assesment phase). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan semua aspek KPS pada keseluruhan siswa dan berdasarkan pengelompokan siswa (tinggi, sedang, rendah) mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan persentasi N-gain rata-rata hasil pretes dan postes yaitu sebesar 41 % untuk keseluruhan siswa yang berarti mengalami peningkatan rendah. Berdasarkan kelompok siswa, urutan peningkatan tertinggi dicapai oleh siswa kelompok rendah (60 %), disusul oleh kelompok sedang (51 %) dan kelompok tinggi (22 %). Peningkatan setiap aspek KPS pada keseluruhan siswa secara berturut-turut adalah mengajukan pertanyaan (55 %), merencanakan percobaan (41 %), menafsirkan (36 %), mengkomunikasikan (35 %), menerapkan konsep (32 %), meramalkan (25 %), dan mengamati (22 %).

Holis (2009) telah dilakukan penelitian berjudul “Penggunaan Asesmen Kinerja Alternatif Untuk Menilai Literasi Sains Siswa Pada Pembelajaran Konsep Keanekaragaman Hayati” ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan asesmen kinerja alternatif dalam menilai kemampuan literasi sains

siswa selama proses pembelajaran berbasis masalah konsep keanekaragaman hayati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri di kota Bandung yaitu SMP Negeri 15 Bandung dengan mengambil sampel sebanyak satu kelas secara purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dan rubrik, angket, wawancara, dan catatan lapangan. Lembar observasi dan rubrik digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan asesmen kinerja alternatif dalam mengungkap kemampuan literasi sains. Sedangkan angket, wawancara dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung. Hasil analisis data lembar observasi dan rubrik menunjukkan bahwa asesmen kinerja alternatif mempunyai format penilaian yang mudah dibuat, format rubrik sederhana, tahapan penilaian mudah dilakukan, dan kriteria penyekoran yang spesifik sehingga memudahkan dalam proses penilaian. Kemampuan literasi sains dapat dinilai dengan menggunakan asesmen kinerja alternatif. Kendala utama yang ditemukan yaitu dalam penentuan indikator esensial dari kemampuan literasi sains. Tanggapan guru dan siswa mengenai penggunaan asesmen kinerja alternatif dalam pembelajaran sangat positif. Kesimpulan yang dapat diambil penggunaan asesmen kinerja alternatif untuk menilai kemampuan literasi sains dapat diterapkan dalam pembelajaran konsep keanekaragaman hayati.

Penelitian diatas sama-sama menggunakan langkah ChiK namun tetap memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada Rahman (2010) pertama, pembelajarannya pada mata pelajaran kimia sedangkan penulis pada mata pelajaran biologi. Kedua, aspek yang diukur adalah aspek KPS sedangkan penulis aspek Literasi Sains yang meliputi aspek konten, proses, dan konteks. Pada Holis (2009) perbedaan yang pertama adalah penilaiannya menggunakan assesmen kinerja alternatif sedangkan penulis penilainnya menggunakan tes pilihan ganda. Kedua, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dan rubrik, angket, wawancara, dan catatan lapangan sedangkan penulis dilakukan dengan menggunakan lembar observasi, angket, dan tes pilihan ganda.