1

A. Latar Belakang Masalah

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis. Kuman TB sebagian besar menyerang paru-paru (TB paru-paru) namun juga dapat mengenai organ tubuh lainnya (TB ekstraparu). TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menempati urutan kedua di dunia penyakit menular penyebab kematian setelah Human Immunodefisiency Virus (HIV). World Health Organization (WHO) mencanangkan keadaan darurat global untuk penyakit TB pada tahun 1993 (WHO, 2012).

Menurut data dari WHO-Global tuberculosis report 2012, pada tahun 2011 diperkirakan terdapat 8,7 juta kasus TB secara global, setara dengan 125 penderita TB di antara 100.000 penduduk. Secara geografis, jumlah penderita TB tertinggi berada di kawasan Asia dan Afrika. Indonesia menempati peringkat empat negara di dunia dengan jumlah penderita TB terbanyak setelah India, China, dan Afrika Selatan (WHO, 2012).

WHO telah merekomendasikan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-cource) sebagai upaya pengendalian TB. Indonesia mulai menerapkan strategi DOTS secara bertahap sejak tahun 1995 dimulai dari Puskesmas hingga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Obat anti

tuberkulosis (OAT) yang digunakan adalah paduan OAT jangka pendek yaitu yang terdiri dari INH, Rifampisisn, Pirazinamid dan Ethambutol selama 6 bulan (Kemenkes RI, 2011). Tujuan terapi TB diantaranya menyembuhkan dan meningkatkan kualitas hidup pasien, mencegah kekambuhan, mencegah kematian, memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya drug resistance (WHO, 2010). Perlunya pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO) dinilai penting mengingat pengobatan TB membutuhkan waktu yang cukup panjang (minimal 6 bulan) dengan kombinasi obat yang tidak sedikit.

Pengobatan Tuberkulosis merupakan suatu terapi jangka panjang dengan lebih dari satu macam obat yang membutuhkan ketelatenan. Kepatuhan biasanya menjadi suatu problem bagi pasien penyakit kronik dengan terapi jangka panjang. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat pada pasien TB. Kepatuhan pasien dapat dipengaruhi oleh faktor pasien, faktor terkait obat, faktor terkait tenaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan (CMSA, 2006).

Salah satu resiko ketidakpatuhan adalah munculnya resistensi obat. Kasus TB yang tidak diobati maupun diobati namun tidak dengan sesuai standar hingga pengobatannya tuntas akan dapat memicu terjadinya Tuberculosis Multi Drug Resistance (TB MDR). Secara global, prevalensi TB MDR kini semakin meningkat dan mengkhawatirkan baik kasus TB baru maupun yang sebelumnya pernah dirawat (WHO, 2012).

Kepatuhan pengobatan TB merupakan bagian yang penting dalam proses pengobatan. Resiko resistensi obat maupun mortalitas dapat berkurang jika pasien patuh dalam menjalani pengobatan. Perlu dikaji masalah kepatuhan pasien dan faktor pendukung kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan TB sehingga dapat ditentukan intervensi yang sesuai untuk mencapai tujuan pengobatan.

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Khusus Paru Respira Yogyakarta tepatnya di RSKP Respira Bantul dan UPKPM Kalasan. RSKP Respira Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang menjadi pusat pelayanan penyakit paru-paru termasuk penyakit TB khususnya di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pola pengobatan RSKP Respira Bantul dan UPKPM Kalasan?

2. Bagaimana gambaran kepatuhan penggunaan obat Tuberkulosis di RSKP Respira Bantul dan UPKPM Kalasan?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat Tuberkulosis di RSKP Respira Bantul dan UPKPM Kalasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pola pengobatan Tuberkulosis di RSKP Respira Bantul dan UPKPM Kalasan.

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat Tuberkulosis di RSKP Respira Bantul dan UPKPM Kalasan.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung kepatuhan penggunaan obat Tuberkulosis di RSKP Respira Bantul dan UPKPM Kalasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan evaluasi RSKP Respira Yogyakarta untuk mengetahui kepatuhan dan faktor pendukung kepatuhan penggunaan obat pada pasien TB sehingga dapat meningkatkan kepatuhan penggunaan obat. 2. Menjadi dasar penelitian selanjutnya di bidang terapi Tuberkulosis.

E. Tinjauan Pusaka

1. Penyakit Tuberkulosis

a. Definisi Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya (WHO, 2012). Tuberkulosis menurut American Lung

Association adalah penyakit menular yang biasanya menyerang paru-paru namun juga dapat menyerang bagian tubuh yang lain.

Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC) tuberkulosis disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi TB laten dan penyakit tuberkulosis. Orang dengan infeksi TB laten yaitu orang yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis namun tubuhnya dapat melawan dan menghentikan pertumbuhan bakteri ini sehingga tidak merasa sakit dan memiliki gejala apapun. Orang tersebut juga tidak dapat menularkan bakteri TB ke orang lain. Bakteri TB yang aktif dalam tubuh dan berkembang biak akan menjadi penyakit TB, dan orang dengan penyakit TB dapat menyebarkan bakteri ini kepada orang lain (CDC, 2012).

b. Klasifikasi TB

Menurut Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis 2011, tuberkulosis dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Klasifikasi berdasarkan organ tubuh (anatomical site) yang terkena:

a) Tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan (parenkim) paru. tidak termasuk pleura (selaput paru) dan kelenjar pada hilus.

b) Tuberkulosis ekstra paru. Tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, selaput otak,

selaput jantung (pericardium), kelenjar lymfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain.

2) Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis : a) Tuberkulosis paru BTA positif.

(1) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif.

(2) Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada menunjukkan gambaran tuberkulosis.

(3) Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan kuman TB positif.

(4) Satu atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT. b) Tuberkulosis paru BTA negatif

Kasus yang tidak memenuhi definisi pada TB paru BTA positif. Kriteria diagnostik TB paru BTA negatif harus meliputi:

(1) Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negative

(2) Foto toraks abnormal sesuai dengan gambaran tuberkulosis.

(3) Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT, bagi pasien dengan HIV negatif.

(4) Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan.

3) Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya a) Kasus baru

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). Pemeriksaan BTA bisa positif atau negatif. b) Kasus yang sebelumnya diobati

(1) Kasus kambuh (Relaps)

Adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau Pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif (apusan atau kultur).

(2) Kasus setelah putus berobat (Default)

Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan BTA positif.

(3) Kasus setelah gagal (Failure)

Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan.

c) Kasus Pindahan (Transfer In)

Adalah pasien yang dipindahkan ke register lain untuk melanjutkan pengobatannya.

d) Kasus lain

Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan di atas, seperti yang tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya, pernah diobati tetapi tidak diketahui hasil pengobatannya dan kembali diobati dengan BTA negatif (Kemenkes RI, 2011).

c. Diagnosis TB

Diagnosis tuberkulosis dapat ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisis, mikrobiologi, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya.

1) Gejala klinis tuberkulosis paru

Gejala klinis tuberkulosis di bagi menjadi gejala lokal dan gejala sistemik. Bila organ yang terkena adalah paru maka gejala lokal berupa gejala respiratori seperti batuk lebih dari 2 minggu, batuk darah, sesak napas, nyeri dada. Gejala respiratori ini sangat bervariasi, dari mulai tidak ada gejala

sampai gejala yang cukup berat tergantung dari luas lesi. Bila bronkus belum terlibat dalam proses penyakit, maka pasien mungkin tidak ada gejala batuk. Sedangkan gejala sistemik antara lain demam, malaise, keringat malam, anoreksia dan berat badan menurun. Pada tuberkulosis ekstraparu gejala tergantung dari organ yang terlibat, misalnya pada limfadenitis tuberkulosis akan terjadi pembesaran yang lambat dan tidak nyeri dari kelenjar getah bening, pada meningitis tuberkulosis akan terlihat gejala meningitis, sementara pada pleuritis tuberkulosis terdapat gejala sesak napas dan kadang nyeri dada pada sisi yang rongga pleuranya terdapat cairan (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2011).

2) Pemeriksaan fisik

Pada pemeriksaan fisik tuberkulosis paru, kelainan yang didapat tergantung luas kelainan struktur paru. Pada permulaan (awal) perkembangan penyakit umumnya tidak (atau sulit sekali) menemukan kelainan. Kelainan paru pada umumnya terletak di daerah lobus superior terutama daerah apeks dan segmen posterior (S1 dan S2) , serta daerah apeks lobus inferior (S6). Pada pemeriksaan jasmani dapat ditemukan antara lain suara napas bronkial, amforik, suara napas melemah, ronki basah, tanda-tanda penarikan paru, diafragma dan mediastinum. Pada pleuritis tuberkulosis,

kelainan pemeriksaan fisis tergantung dari banyaknya cairan di rongga pleura. (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2011). 3) Pemeriksaan dahak mikroskopik

Pada program TB nasional, penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan diagnosis utama. (Kemenkes RI, 2011). Pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS),

a) S (sewaktu): dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk mengumpulkan dahak pagi pada hari kedua.

b) P (Pagi): dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah bangun tidur. Pot dahak dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di Fasyankes.

c) S (sewaktu): dahak dikumpulkan di Fasyankes pada hari kedua, saat menyerahkan dahak pagi.

Keterangan :

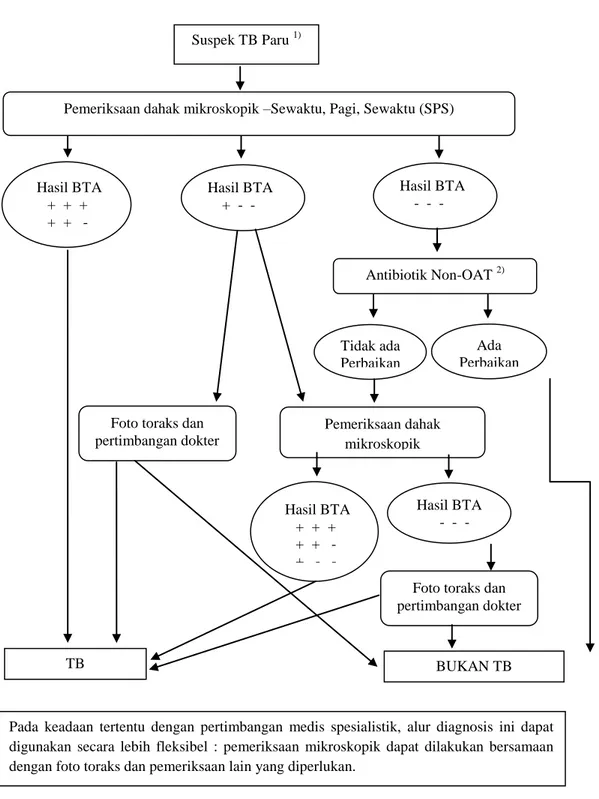

1) Suspek TB Paru: Seseorang dengan batuk berdahak 2-3 minggu atau lebih disertai dengan atau tanpa gejala lain.

2) Antibiotik non OAT : Antibiotik spektrum luas yang tidak memiliki efek anti TB (jangan gunakan fluorokuinolon)

Gambar 1. Alur Diagnosis TB Paru

Suspek TB Paru 1) Hasil BTA + + + + + - Hasil BTA + - - _ Hasil BTA - - - _

Pemeriksaan dahak mikroskopik –Sewaktu, Pagi, Sewaktu (SPS)

Antibiotik Non-OAT 2)

Foto toraks dan pertimbangan dokter Tidak ada Perbaikan Pemeriksaan dahak mikroskopik Hasil BTA - - - _ TB

Pada keadaan tertentu dengan pertimbangan medis spesialistik, alur diagnosis ini dapat digunakan secara lebih fleksibel : pemeriksaan mikroskopik dapat dilakukan bersamaan dengan foto toraks dan pemeriksaan lain yang diperlukan.

Ada Perbaikan

Foto toraks dan pertimbangan dokter Hasil BTA + + + + + - + - - BUKAN TB

4) Pemeriksaan penunjang lain

Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan pada diagnosis suspek tuberkulosis yaitu foto torax. Diagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan foto toraks saja tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga sering terjadi overdiagnosis (Kemenkes RI, 2011).

Pemeriksaan histopatologi jaringan dan pemeriksaan darah juga dapat dilakukan untuk membantu penegakkan diagnosis TB. Selain itu uji tuberkulin yang positif juga menunjukkan adanya infeksi tuberkulosis (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2011).

5) Diagnosis TB ekstra paru

Gejala dan keluhan tergantung organ yang terkena, misalnya kaku kuduk pada Meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura (Pleuritis), pembesaran kelenjar limfe superfisialis pada limfadenitis TB dan deformitas tulang belakang (gibbus) pada spondilitis TB dan lain-lainnya. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, bakteriologis dan atau histopatologi yang diambil dari jaringan tubuh yang terkena (Kemenkes RI, 2011).

6) Diagnosis TB MDR

Diagnosis TB MDR dipastikan berdasarkan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan Mycobacterium tuberkulosis. Semua suspek TB MDR diperiksa dahaknya dua kali, salah satu diantaranya harus dahak pagi hari. Uji kepekaan Mycobacterium tuberculosis harus dilakukan di laboratorium yang telah tersertifikasi untuk uji kepekaan. Sambil menunggu hasil uji kepekaan, maka suspek TB MDR akan tetap meneruskan pengobatan sesuai dengan pedoman pengendalian TB Nasional.

7) Diagnosis TB pada anak

Diagnosis TB pada anak sulit sehingga sering terjadi misdiagnosis baik overdiagnosis maupun underdiagnosis. Pada anak-anak batuk bukan merupakan gejala utama. Pengambilan dahak pada anak biasanya sulit, maka diagnosis TB anak perlu kriteria lain dengan menggunakan sistem skor.

IDAI telah membuat Pedoman Nasional Tuberkulosis Anak dengan menggunakan sistem skor (scoring system), yaitu pembobotan terhadap gejala atau tanda klinis yang dijumpai. Pedoman tersebut secara resmi digunakan oleh program nasional pengendalian tuberkulosis untuk diagnosis TB anak.

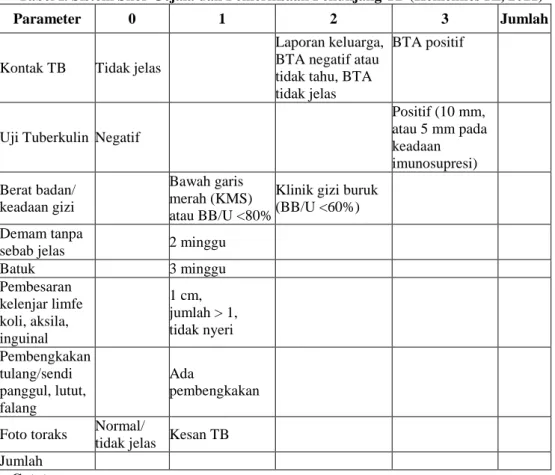

Tabel I. Sistem Skor Gejala dan Pemeriksaan Penunjang TB (Kemenkes RI, 2011)

Parameter 0 1 2 3 Jumlah

Kontak TB Tidak jelas

Laporan keluarga, BTA negatif atau tidak tahu, BTA tidak jelas

BTA positif

Uji Tuberkulin Negatif

Positif (10 mm, atau 5 mm pada keadaan imunosupresi) Berat badan/ keadaan gizi Bawah garis merah (KMS) atau BB/U <80%

Klinik gizi buruk (BB/U <60%) Demam tanpa

sebab jelas 2 minggu

Batuk 3 minggu Pembesaran kelenjar limfe koli, aksila, inguinal 1 cm, jumlah > 1, tidak nyeri Pembengkakan tulang/sendi panggul, lutut, falang Ada pembengkakan Foto toraks Normal/

tidak jelas Kesan TB Jumlah

Catatan :

a. Diagnosis dengan sistem skoring ditegakkan oleh dokter.

b. Batuk dimasukkan dalam skor setelah disingkirkan penyebab batuk kronik lainnya seperti Asma, Sinusitis, dan lain-lain.

c. Jika dijumpai skrofuloderma (TB pada kelenjar dan kulit), pasien dapat langsung didiagnosis tuberkulosis.

d. Berat badan dinilai saat pasien datang (moment opname).→ lampirkan tabel berat badan.

e. Foto toraks bukan alat diagnostik utama pada TB anak

f. Semua anak dengan reaksi cepat BCG (reaksi lokal timbul < 7 hari setelah penyuntikan) harus dievaluasi dengan sistem skoring TB anak.

g. Anak didiagnosis TB jika jumlah skor > 6, (skor maksimal 14)

h. Pasien usia balita yang mendapat skor 5, dirujuk ke RS untuk evaluasi lebih lanjut. Setelah dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, maka dilakukan pembobotan dengan sistem skor. Pasien dengan jumlah skor yang lebih atau sama dengan 6 (>6), harus ditatalaksana sebagai pasien TB dan mendapat OAT (obat anti tuberkulosis). Bila skor kurang dari 6 tetapi secara klinis kecurigaan kearah

TB kuat maka perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik lainnya sesuai indikasi, seperti bilasan lambung, patologi anatomi, pungsi lumbal, pungsi pleura, foto tulang dan sendi, funduskopi, CT-Scan, dan lain lainnya (Kemenkes RI, 2011).

2. Tata Laksana Terapi Tuberkulosis

a. Prinsip Pengobatan

Prinsip pengobatan tuberkulosis yaitu pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan pemberian obat anti tuberkulosis dalam bentuk kombinasi dalam jumlah yang cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Pada pengobatan tuberkulosis dianjurkan untuk tidak menggunakan OAT tunggal (monoterapi), tetapi menggunakan OAT-Kombinasi Dosis Tepat (OAT-KDT) karena lebih menguntungkan. Kemudian dilakukan pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang PMO (Pengawas Menelan Obat) untuk menjamin kepatuhan pasien dalam meminum obat (Kemenkes RI, 2011).

Pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi 2 fase yaitu fase intensif (2-3 bulan) dan fase lanjutan 4 atau 7 bulan (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2011). Pada fase intensif pasien mendapat obat untuk setiap hari. Sebagian besar pasien dengan BTA positif menjadi BTA negatif dalam 2 bulan. Untuk fase lanjutan pasien mendapat obat leibh sedikit yaitu 3 kali dalam seminggu namun dalam jangka waktu yang lebih panjang. Fase lanjutan ini bertujuan

untuk membunuh kuman persisten dan mencegah terjadinya kekambuhan (Kemenkes RI, 2011).

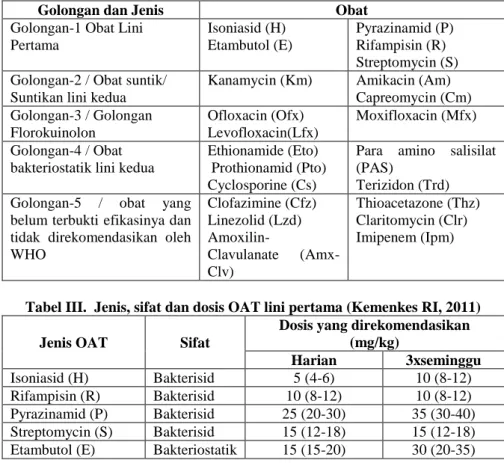

b. Obat Anti Tuberkulosis (OAT)

Obat anti tuberkulosis (OAT) adalah obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit tuberkulosis. Obat anti tuberkulosis terbagi atas beberapa golongan dengan sifat dan dosis pemberian berbeda. Pengelompokkan OAT dapat dilihat pada Tabel II. Jenis, sifat dan dosis OAT lini pertama dijelaskan pada Tabel III.

Tabel II. Pengelompokan Obat Anti Tuberkulosis (Kemenkes RI, 2011)

Golongan dan Jenis Obat

Golongan-1 Obat Lini Pertama Isoniasid (H) Etambutol (E) Pyrazinamid (P) Rifampisin (R) Streptomycin (S) Golongan-2 / Obat suntik/

Suntikan lini kedua

Kanamycin (Km) Amikacin (Am) Capreomycin (Cm) Golongan-3 / Golongan Florokuinolon Ofloxacin (Ofx) Levofloxacin(Lfx) Moxifloxacin (Mfx) Golongan-4 / Obat

bakteriostatik lini kedua

Ethionamide (Eto) Prothionamid (Pto) Cyclosporine (Cs)

Para amino salisilat (PAS)

Terizidon (Trd) Golongan-5 / obat yang

belum terbukti efikasinya dan tidak direkomendasikan oleh WHO Clofazimine (Cfz) Linezolid (Lzd) Amoxilin-Clavulanate (Amx-Clv) Thioacetazone (Thz) Claritomycin (Clr) Imipenem (Ipm)

Tabel III. Jenis, sifat dan dosis OAT lini pertama (Kemenkes RI, 2011)

Jenis OAT Sifat

Dosis yang direkomendasikan (mg/kg) Harian 3xseminggu Isoniasid (H) Bakterisid 5 (4-6) 10 (8-12) Rifampisin (R) Bakterisid 10 (8-12) 10 (8-12) Pyrazinamid (P) Bakterisid 25 (20-30) 35 (30-40) Streptomycin (S) Bakterisid 15 (12-18) 15 (12-18) Etambutol (E) Bakteriostatik 15 (15-20) 30 (20-35)

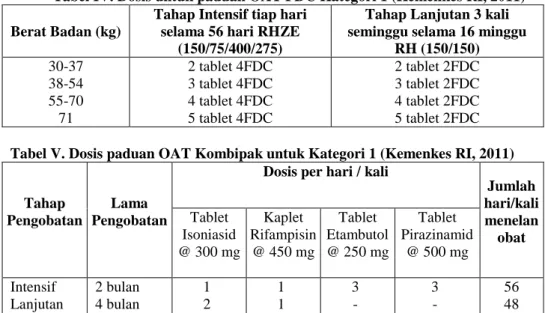

Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Pengendalian Tubekulosis di Indosesia dibagi dalam 2 kategori. Kategori 1 maupun kategori 2 disediakan dalam bentuk paket

kombinasi dosis tetap (KDT) atau fixed dosis combination (FDC) dimana dosis dalam kombinasi obat ini tetap sehingga jumlah pemberiannya hanya tinggal disesuaikan dengan berat badan pasien. Paket KDT ini ditujukan untuk memudahkan pemberian dan menjamin kepatuhan pengobatan sampai selesai. Bentuk OAT lain yang tersedia yaitu paket kombipak. Paket kombipak adalah paket lepas yang terdiri dari isoniasid, rifampisin, pirazinamid dan etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. Paket kombipak disediakan untuk pengobatan pasien yang mengalami efek samping OAT KDT (Kemenkes RI, 2011).

Tabel IV. Dosis untuk paduan OAT FDC Kategori 1 (Kemenkes RI, 2011) Berat Badan (kg)

Tahap Intensif tiap hari selama 56 hari RHZE

(150/75/400/275)

Tahap Lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu

RH (150/150) 30-37 38-54 55-70 71 2 tablet 4FDC 3 tablet 4FDC 4 tablet 4FDC 5 tablet 4FDC 2 tablet 2FDC 3 tablet 2FDC 4 tablet 2FDC 5 tablet 2FDC

Tabel V. Dosis paduan OAT Kombipak untuk Kategori 1 (Kemenkes RI, 2011)

Tahap Pengobatan

Lama Pengobatan

Dosis per hari / kali

Jumlah hari/kali menelan obat Tablet Isoniasid @ 300 mg Kaplet Rifampisin @ 450 mg Tablet Etambutol @ 250 mg Tablet Pirazinamid @ 500 mg Intensif Lanjutan 2 bulan 4 bulan 1 2 1 1 3 - 3 - 56 48

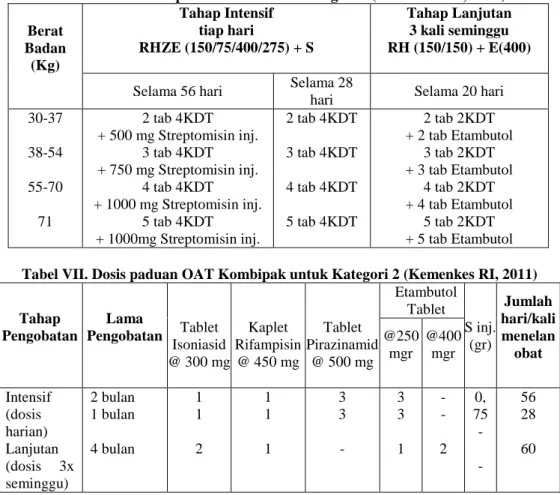

Kategori 1 yaitu 2(HRZE)/4(HR)3 terdiri dari isoniasid, rifampisin, pirasinamid dan etambutol yang diberikan setiap hari selama 2 bulan pada fase intensif dan diikuti fase lanjutan selama 4 bulan dengan pemberian isoniasid dan rifampisin sebanyak 3 kali dalam seminggu. Kategori 2 merupakan pengobatan untuk pasien

tuberkulosi yang kambuh, gagal atau putus berobat (default). Kategori 2 yaitu 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 terdiri dari isoniasid, rifampisin, pirazinamid, etambutol dan injeksi streptomisin yng diberikan setiap hari selama 2 bulan pada fase intensif ditambah satu bulan sisipan diikuti dengan fase lanjutan selama 5 bulan dengan isoniasid, rifampisin dan etambutol 3 kali dalam seminggu (Kemenkes RI,2011).

Tabel VI. Dosis untuk paduan OAT KDT Kategori 2 (Kemenkes RI, 2011) Berat Badan (Kg) Tahap Intensif tiap hari RHZE (150/75/400/275) + S Tahap Lanjutan 3 kali seminggu RH (150/150) + E(400)

Selama 56 hari Selama 28

hari Selama 20 hari 30-37 38-54 55-70 71 2 tab 4KDT + 500 mg Streptomisin inj. 3 tab 4KDT + 750 mg Streptomisin inj. 4 tab 4KDT + 1000 mg Streptomisin inj. 5 tab 4KDT + 1000mg Streptomisin inj. 2 tab 4KDT 3 tab 4KDT 4 tab 4KDT 5 tab 4KDT 2 tab 2KDT + 2 tab Etambutol 3 tab 2KDT + 3 tab Etambutol 4 tab 2KDT + 4 tab Etambutol 5 tab 2KDT + 5 tab Etambutol

Tabel VII. Dosis paduan OAT Kombipak untuk Kategori 2 (Kemenkes RI, 2011)

Tahap Pengobatan Lama Pengobatan Etambutol Tablet Jumlah hari/kali menelan obat Tablet Isoniasid @ 300 mg Kaplet Rifampisin @ 450 mg Tablet Pirazinamid @ 500 mg @250 mgr @400 mgr S inj. (gr) Intensif (dosis harian) Lanjutan (dosis 3x seminggu) 2 bulan 1 bulan 4 bulan 1 1 2 1 1 1 3 3 - 3 3 1 - - 2 0, 75 - - 56 28 60 Catatan:

- Untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas dosis maksimal untuk streptomisin adalah 500mg tanpa memperhatikan berat badan.

- Untuk perempuan hamil lihat pengobatan TB dalam keadaan khusus.

- Cara melarutkan streptomisin vial 1 gram yaitu dengan menambahkan aquabidest sebanyak 3,7ml sehingga menjadi 4ml. (1ml = 250mg).

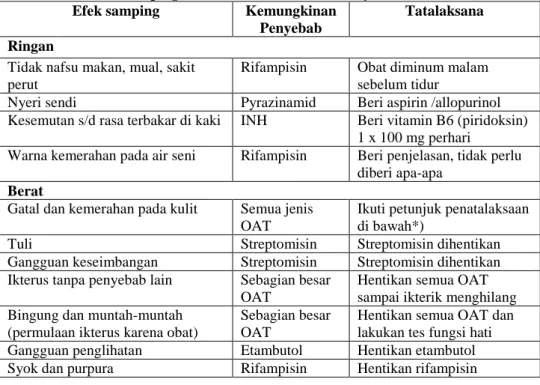

c. Efek Samping OAT dan penatalaksanaannya

Efek samping obat didefinisikan sebagai efek yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan penggunaan obat yang timbul sebagai bagan dari aksi farmakologis dari obat yang kejadiannya mungkin tidak dapat diperkirakan (FDA, 1995). Efek samping dari penggunaan obat tuberkulosis dapat dilihat pada Tabel VI.

Tabel VIII. Efek Samping OAT dan Penatalaksanaannya (Kemenkes RI, 2011)

Efek samping Kemungkinan

Penyebab

Tatalaksana Ringan

Tidak nafsu makan, mual, sakit perut

Rifampisin Obat diminum malam sebelum tidur

Nyeri sendi Pyrazinamid Beri aspirin /allopurinol Kesemutan s/d rasa terbakar di kaki INH Beri vitamin B6 (piridoksin)

1 x 100 mg perhari Warna kemerahan pada air seni Rifampisin Beri penjelasan, tidak perlu

diberi apa-apa

Berat

Gatal dan kemerahan pada kulit Semua jenis OAT

Ikuti petunjuk penatalaksaan di bawah*)

Tuli Streptomisin Streptomisin dihentikan Gangguan keseimbangan Streptomisin Streptomisin dihentikan Ikterus tanpa penyebab lain Sebagian besar

OAT

Hentikan semua OAT sampai ikterik menghilang Bingung dan muntah-muntah

(permulaan ikterus karena obat)

Sebagian besar OAT

Hentikan semua OAT dan lakukan tes fungsi hati Gangguan penglihatan Etambutol Hentikan etambutol Syok dan purpura Rifampisin Hentikan rifampisin

*) Penatalaksanaan pasien dengan efek samping “gatal dan kemerahan kulit”: Jika seorang pasien dalam pengobatan OAT mulai mengeluh gatal-gatal singkirkan dulu kemungkinan penyebab lain. Berikan dulu anti-histamin, sambil meneruskan OAT dengan pengawasan ketat. Gatal-gatal tersebut pada sebagian pasien hilang, namun pada sebagian pasien malahan terjadi suatu kemerahan kulit. Bila keadaan seperti ini, hentikan semua OAT.Tunggu sampai kemerahan kulit tersebut hilang. Jika gejala efek samping ini bertambah berat, pasien perlu dirujuk

3. Kepatuhan Pasien

Kepatuhan terhadap pengobatan diartikan secara umum sebagai tingkatan perilaku dimana pasien menggunakan obat dan menaati semua aturan dan nasihat yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan (Osterberg dan Blaschke, 2005). Kepatuhan menurut definisi Haynes dan Rand dalam Adherence for Long Therapy yaitu sejauh mana perilaku seseorang minum obat, mengikuti diet, dan atau mengeksekusi perubahan gaya hidup, sesuai dengan rekomendasi yang disepakati dari penyedia perawatan kesehatan (WHO, 2003). Sarafino (1990) mendefinisikan kepatuhan atau ketaatan (compliance or adherence) sebagai tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau oleh tim medis lainnya (Smet, 1994).

Menurut Eraker dkk, Levantahal dan Cameron dalam “Perawat sebagai Bidan Pendidik”, kepatuhan pasien program kesehatan dapat ditinjau dari berbagai prospek teoritis (Bastable, 2002):

a. Biomedis, yang mencakup demografi pasien, keseriusan penyakit, dan kompleksitas program pengobatan.

b. Teori perilaku/pembelajaran sosial, yang menggunakan pendekatan behavioristik dalam hal reward, petunjuk, kontrak, dan dukungan sosial.

c. Perputaran umpan balik komunikasi dalam hal mengirim, menerima, memahami, menyimpan, dan penerimaan.

d. Teori keyakinan rasional, yang menimbang manfaat pengobatan dan risiko penyakit melalui penggunanan logika cost benefits. e. Sistem pengaturan diri, pasien dilihat sebagai pemecah masalah

yang mengatur perilakunya berdasarkan persepsi atas penyakit, keterampilan kognitif, dan pengalaman masa lalu yang memengaruhi kemampuan mereka untuk membuat rencana dan mengatasi masalah.

Faktor-faktor yang menghambat kepatuhan pasien terhadap pengobatan TB dalam Adherence for Long Therapy Evidence for Action, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Ekonomi dan faktor struktural

TB biasanya mempengaruhi orang-orang yang sulit dijangkau seperti tunawisma, pengangguran dan orang miskin. Kurangnya dukungan jaringan sosial yang efektif dan keadaan hidup yang tidak stabil merupakan faktor tambahan yang menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan untuk memastikan kepatuhan terhadap pengobatan.

b. Faktor terkait Pasien

Etnis, jenis kelamin dan usia telah dikaitkan dengan kepatuhan dalam berbagai pengaturan. Pengetahuan tentang TB dan keyakinan dalam keberhasilan pengobatan akan mempengaruhi apakah pasien memilih untuk menyelesaikan pengobatan atau tidak. Selain itu, sistem kepercayaan budaya dapat mendukung penggunaan pengobatan

tradisional dibanding penggunaan obat allopathic. Pada beberapa pasien TB, kondisi mental yang berubah akibat penyalahgunaan narkotika, depresi dan stres psikologis juga mungkin berperan dalam perilaku kepatuhan mereka.

c. Kompleksitas Regimen

Jumlah tablet yang harus diambil, serta toksisitas dan efek samping lain yang terkait dengan penggunaan mereka dapat bertindak sebagai pencegah untuk melanjutkan pengobatan. Standar WHO rejimen untuk pengobatan TB melibatkan penggunakan empat obat untuk fase intensif (2-3 bulan), dan dua atau tiga obat untuk fase lanjutan (6-8 bulan). Obat dapat diambil setiap hari atau setiap tiga kali seminggu.

d. Hubungan antara pelayanan kesehatan dan pasien

Kepuasan pasien dengan penyedia pelayanan kesehatan dianggap menjadi faktor penting dari kepatuhan, tetapi hubungan empatik sulit diciptakan dalam situasi di mana penyedia kesehatan kurang terlatih, terlalu banyak bekerja, tidak cukup diawasi atau tidak didukung dalam melaksanakan tugas mereka, seperti yang biasa terjadi di negara-negara dengan beban TB yang tinggi.

e. Pola pelayanan kesehatan

Pengaturan tentang pelayanan klinis, termasuk ketersediaan tenaga profesional, hubungan dengan sistem yang mendukung pasien

dan fleksibilitas jam operasi, juga mempengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan (WHO, 2003).

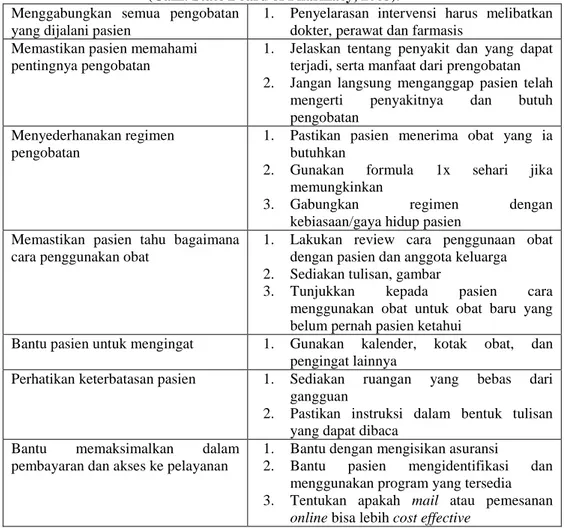

Tabel IX. Intervensi untuk Meningkatkan Kepatuhan pada Pasien Dewasa (Calif. State Board of Pharmacy, 2003).

Menggabungkan semua pengobatan yang dijalani pasien

1. Penyelarasan intervensi harus melibatkan dokter, perawat dan farmasis

Memastikan pasien memahami pentingnya pengobatan

1. Jelaskan tentang penyakit dan yang dapat terjadi, serta manfaat dari prengobatan 2. Jangan langsung menganggap pasien telah

mengerti penyakitnya dan butuh pengobatan

Menyederhanakan regimen pengobatan

1. Pastikan pasien menerima obat yang ia butuhkan

2. Gunakan formula 1x sehari jika memungkinkan

3. Gabungkan regimen dengan kebiasaan/gaya hidup pasien

Memastikan pasien tahu bagaimana cara penggunakan obat

1. Lakukan review cara penggunaan obat dengan pasien dan anggota keluarga 2. Sediakan tulisan, gambar

3. Tunjukkan kepada pasien cara menggunakan obat untuk obat baru yang belum pernah pasien ketahui

Bantu pasien untuk mengingat 1. Gunakan kalender, kotak obat, dan pengingat lainnya

Perhatikan keterbatasan pasien 1. Sediakan ruangan yang bebas dari gangguan

2. Pastikan instruksi dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca

Bantu memaksimalkan dalam pembayaran dan akses ke pelayanan

1. Bantu dengan mengisikan asuransi

2. Bantu pasien mengidentifikasi dan menggunakan program yang tersedia 3. Tentukan apakah mail atau pemesanan

online bisa lebih cost effective

4. Outcome Terapi Tuberkulosis

Pemantauan pada pengobatan tuberkulosis dilakukan secara berkala. Pemantauan kemajuan hasil pengobatan pada pasien dewasa dilakuakan dengan pemeriksaan dahak ulang secara mikroskopik. Pasien BTA positif pada akhir fase intensif akan dilakukan pemeriksaan dahak apakah terjadi konversi dahak menjadi BTA

negatif. Tidak digunakan pemeriksaan darah atau Laju Endap Darah (LED) karena tidak spesifik untuk TB.

Hasil Pengobatan Pasien TB BTA positif pada Panduan Pengendalian Tuberkulosis Indonesia 2011 adalah sebagai berikut : 1) Sembuh

Pasien telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap dan pemeriksaan apusan dahak ulang (follow-up) hasilnya negatif pada AP dan pada satu pemeriksaan sebelumnya

2) Pengobatan Lengkap

Adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap tetapi tidak tidak ada hasil pemeriksaan apusan dahak ulang pada AP dan pada satu pemeriksaan sebelumnya.

3) Meninggal

Adalah pasien yang meninggal dalam masa pengobatan karena sebab apapun.

4) Putus berobat (Default)

Adalah pasien yang tidak berobat 2 bulan berturut-turut atau lebih sebelum masa pengobatannya selesai.

5) Gagal

Pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan.

6) Pindah (Transfer in)

Adalah pasien yang dipindah ke unit pencatatan dan pelaporan (register) laindan hasil pengobatannya tidak diketahui.

7) Keberhasilan pengobatan (treatment success)

Jumlah yang sembuh dan pengobatan lengkap. Digunakan pada pasien dengan BTA+ atau biakan positif (Kemenkes RI, 2011).

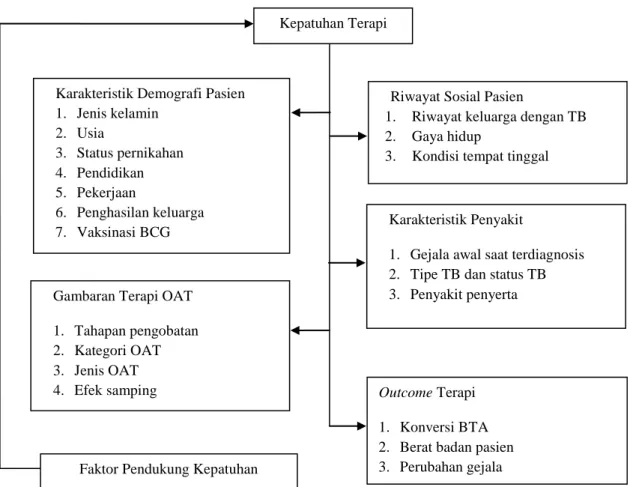

F. Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

Faktor Pendukung Kepatuhan Karakteristik Demografi Pasien 1. Jenis kelamin 2. Usia 3. Status pernikahan 4. Pendidikan 5. Pekerjaan 6. Penghasilan keluarga 7. Vaksinasi BCG

Riwayat Sosial Pasien

1. Riwayat keluarga dengan TB 2. Gaya hidup

3. Kondisi tempat tinggal

Karakteristik Penyakit

1. Gejala awal saat terdiagnosis 2. Tipe TB dan status TB 3. Penyakit penyerta Gambaran Terapi OAT

1. Tahapan pengobatan 2. Kategori OAT 3. Jenis OAT

4. Efek samping Outcome Terapi

1. Konversi BTA 2. Berat badan pasien 3. Perubahan gejala Kepatuhan Terapi

G. Keterangan Empiris

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pengobatan, tingkat kepatuhan penggunaan obat antituberkulosis dan faktor-faktor pendukung kepatuhan pengobatan pasien Tuberkulosis di RSKP Respira Yogyakarta.