Vol. 1, No. 2, Desember 2019, Hal 78-90

Tersedia Online: http://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp

Pengembangan Kawasan Agropolitan Gendangsari dengan

Model Coorporate Farming Kabupaten Madiun

Dwi Bhakti Iriantini, Muhammad Thohiron, dan Soemaryono

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen Jawa Timur email: dbiweka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terkait dengan pengembangan Kawasan Gendangsari Kabupaten Madiun sebagai Coorporate Farming (CF). Analisis yang dilakukan dalam kajian ini; (a) sumberdaya lahan kawasan; (b)komoditi unggulan kawasan; (c) sarana prasarana infrastruktur; (d) distribusi pemasaran dan; (e) pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat dan kelembagaan. Konsep pengembangan korporasi pertanian (CP) KAG didasarkan pada kondisi (potensial dan aktual), SWOT, akar permasalahan dan tujuan agribisnis KAG itu sendiri, meskipun dalam perjalanannya muncul kreatifitas dan inprovisasi bisnis baik di sisi hulu (up-stream), tengah (internal) maupun sisi hilir (down stream). Kawasan Agropolitan Gendangsari dapat dikembangkan menjadi salah satu model Coorporate Farming di Kabupaten Madiun.

Kata kunci : pengembangan kawasan; corporate farming.

PENDAHULUAN

Issue disparitas atau kesenjangan merupakan hal yang menarik perhatian dalam pembangunan ekonomi kawasan karena menjadi ukuran tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Kesenjangan dapat berupa kesenjangan dalam infrasturktur pembangunan fisik kawasan maupun suprastruktur seperti SDM, pendapatan (para pelaku ekonomi; petani, tengkulak, pedagang pengumpul, pengepul, pedagang besar), dan teknologi. Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan di perdesaan telah mendorong upaya-upaya pembangungan di kawasan perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya arahan pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan yang memiliki dampak saling menguntungkan dan menciptakan interaksi yang berkesinambungan sehingga dapat mengurangi terciptanya kesenjangan. Terdapat dua arahan pengembangan yang penting dalam pengurangan kesenjangan, yaitu; pengembangan kawasan agropolitan terkait kesenjangan infrastruktur fisik kawasan, dan pertanian korporasi (corporate farming) terkait efisiensi usahatani maupun nilai tambah(Pritchard, Burch, & Lawrence, 2007; Schultz, 2009).

Menurut BPS pada Februari 2010, bahwa dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 104.485.444 orang, sebesar 41,53 persen diantaranya bekerja di sektor pertanian. Pertanian sebagai sector penyedia pangan yang penting dalam menjaga stabilitas negara.

Kontribusinya dalam menyumbang devisa dan dukungannya terhadap sektor industri tidak boleh diabaikan. Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan unit usaha yang relatif sempit. Keadaan pelaku usaha pertanian setiap tahun semakin bertambah jumlahnya tetapi tingkat kesejahteraan masih rendah. Masih rendahnya taraf kesejahteraan petani terlihat dari hasil sementara Sensus Pertanian (SP) 2003 yang dibandingkan dengan SP 1993. Rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun menyewa, pada tahun 1993 hanya 51,9 persen dari 20,8 juta rumah tangga petani saat itu. Tahun 2003, atau 10 tahunkemudian, porsi petani gurem 53,9 persen dari total rumah tangga petani. Tahun 2008, persentase petani gurem diproyeksikan 55,1 persen (http://els.bappenas.go.id/). Kenaikan persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan mengindikasikan semakin miskinnya petani di Indonesia.

Kenyataan menunjukkan bahwa pelaku-pelaku usahatani yakni petani, adalah mereka yang sebagian besar mempunyai keterbatasan juga sekaligus tantangan. Kesempatan memperoleh dan atau mendapatkan akses terhadap sumberdaya tersedia dan pembagian (sharing) yang adil (delivery) merupakan masalah yang sering dijumpai hingga berdampak pada makin sempitnya ruang diversifikasi dan melambatnya drivers usahatani(Isa, 2006). Jika dirinci lebih lanjut, keterbatasan tersebut diantaranya adalah; tingkat kepemilikan lahan, sarana dan prosarana, keterbatasan permodalan, keterbatan dalam akses IT, tingkat pendidikan dan skill, serta keterbatasan dalam pemasaran(Kustiwan, 1997; Mustopa & Santosa, 2011). Tantangan kedepan bagi para petani kita ialah bahwa usahatani selalu dihadapkan pada beban (load), yaitu factor fisikal lahan, dan jarak geografis (distance). Lahan yang harus diolah (tillage) dan jarak geografis (distance) yang selalu dan harus ditempuh dalam setiap kali proses produksi. Setiap memulai kegiatan usahatani, petani kita harus membolak balik tanah, membuat saluran, bedengan atau guludan dan lainnya yang jika dihitung secara fisik adalah beban bobot massa tanah atau berat jenis isi terhadap kedalaman lapisan olah dan luasan, yang jika dihitung dalam luasan per hektar menghasilkan total massa berat tanah yang sangat besar. Petani membutuhkan alat bantu untuk menghadapinya. Sebagai jarak petani kita harus memobilisasi semua saprodi pertanian dari luar ke dalam lahan dan hasil panenan ke luar lahan (gudang, prosesing hasil dan pasar)(Moniaga, 2011). Petani juga membutuhkan alat bantu untuk dapat melintasi jarak geografis lahan sampai pasar. Alat bantu dalam hal ini mesin peralatan (farm machinery) bagi petani dibutuhkan untuk mengurangi kerja otot selain efisiensi dan efektifitas usahatani.

Ditambah dengan sifat derivatif produk pertanian yaitu perisable (mudah rusak), annualy (musiman), dan bulk (volumenya besar dengan nilai rendah) sehingga dibutuhkan pengelolaan

mempengaruhi tingkat marjin yang diterima petani. Pembangunan pertanian telah mengalami pergeseran dari pendekatan produksi kepada pendekatan agribisnis. Pembangunan agribisnis ini merupakan respon terhadap perubahan lingkungan strategis internasional yaitu: (a) meningkatnya tekanan implementasi kesepakatan GATT/WTO; (b) terjadinya revolusi transfortasi, telekomunikasi dan turisme; (c) globalisasi gerakan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam; (d) globalisasi perlindungan hak azazi manusia; dan (e) gerakan perbaikan kualitas produk. Perubahan lingkungan strategis domestik turut mempengaruhi pula, perubahan pendekatan tersebut, yaitu diantaranya adalah (a) dinamika ekonomi makro; (b) dinamika sosio-kultural politis; dan (c) dinamika struktur demografi dan masalah kemiskinan.

Pada umumnya pasar komoditas pertanian bersifat pasar pembeli (buyer’s market) dimana volume dan harga ditentukan oleh preferensi dan daya beli konsumen. Perubahan lingkungan strategis seperti globalisasi perdagangan menyebabkan penjual komoditas pertanian baik di pasar internasional maupun domestik makin bertambah banyak dan saling bersaing ketat, sementara kekuatan pembeli semakin dominan. Dengan demikian di sisi produsen diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, salah satu bentuk daya saing tersebut adalah jaminan mutu produk (preference guarantee) bagi konsumen dan biaya produksi yang rendah.Tersedianya garansi atau quality assurance untuk memberikan jaminan mutu produk tertentu bagi konsumen dengan biaya rendah, diperlukan pengembangan sistem agribisnis yang terpadu diantara sub sistem agribisnis sepanjang alur vertikal produk yang bersangkutan, sehingga mutu produk sesuai dengan selera konsumen dan sistem tersebut mampu memanfaatkan keuntungan ekonomi internal. Dalam membangun keterpaduan sistem agribisnis di Indonesia menghadapi kendala utama yaitu sistem usahatani belum terkonsolidasi. Penyebab hal tersebut adalah luas lahan garapan sempit sehingga sebagian besar petani merupakan part time farmer. Dengan karakteristik sistem usahatani yang demikian tanpa dilakukan upaya konsolidasi usahatani sungguh sangat sulit untuk membangun sosok agribisnis yang komersial dan modern yang mampu mengikuti dinamika perubahan permintaan dan bertahan dalam persaingan perdagangan dunia(Hidayat, 2008; Kurniasari & Ariastita, 2014).

Untuk mempertahankan keberadaan sektor pertanian umumnya di Jawa Timur dan di Kabupaten Madiun khususnya dinilai sangat strategis, bukan hanya untuk memasok produksi pangan, tetapi juga untuk menghidupi ribuan bahkan jutaan petani miskin. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk membangun sosok agribisnis yang mampu bersaing dalam era perdagangan bebas MEA. Salah satu upaya strategis untuk membangun konsolidasi usahatani adalah pengembangan kelembagaan atau organisasi petani. Corporate Farming (CF) merupakan salah satu bentuk kelembagaan konsolidasi usahatani untuk mendukung terwujudnya sistem agribisnis yang terpadu berdayaguna dan berhasil guna di Kabupaten Madiun.

METODE

Metodologi dalam penyusunan kajian ini bersifat expost facto yang dilakukan dengan pendekatan diskriptif eksploratif. Di dalam penelitian ini berbagai informasi yang berkaitan dengan analisis dikumpulkan melalui metode penelitian survei. Menurut (Bachrudin & Tobing, 2003; Sangarimbun & Effendi, 1999)penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.Dalam kajian ini disajikan tabel desain penelitian yang menjelaskan tujuan, variabel-variabel yang dicari dan kebutuhan data yang didapatkan melalui survei primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan kuisioner.

Variabel yang digunakan dalam kajian penyusunan corporate farming di Kabupaten Madiun tahun 2019 ini menggunakan tiga variable penelitian yaitu: variable ekonomi, variable fisik agroekologi, dan variable sosial.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden yang dihimpun dengan beberapa metode. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Instansi atau Badan/ lembaga terkait dengan sektor pertanian di Kabupaten Madiun.Metode analisis yang digunakan dalam Kajian penyusunan Corporate farming di Kabupaten Madiun yaitu: Analisa Potensi dan Akar Masalah (Potential and Root Cause Analysis); Analisa Faktor Internal dan Eksternal SWOT.

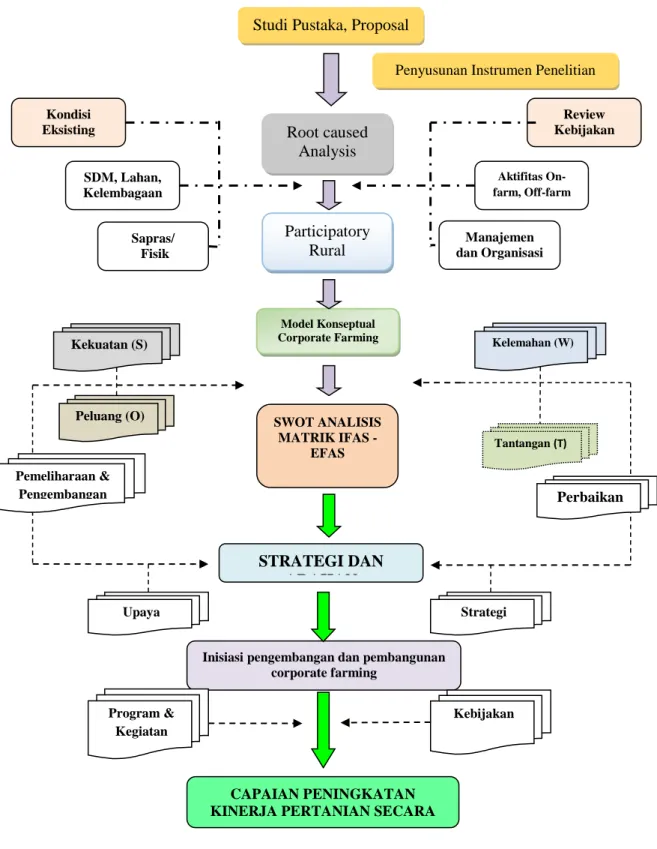

Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan corporate farming di Kabupaten Madiun dintaranya adalah sebagai berikut: (1) Melakukan identifiksi dan analisa kondisi eksisting sumberdaya manusia petani, pelaku pertanian, dan sumberdaya lahan yang ada; (2) Melakukan identifiksi dan analisa kondisi eksisting infrastruktur atau sarana prasarana pertanian atau usahatani dan faktor penunjang peningkatan kualitas; (3) Melakukan identifiksi dan analisa kondisi eksisting aktifitas-aktifitas dari kelembagaan terkait; (4) Melakukan identifiksi dan analisa kondisi eksisting mengenai peran manajemen dan organisasi terkait pertanian baik on-farm maupun off-farm; (5) Menyusun scenario keterkaitan, tata hubungan dan tata kelolah kelembagaan yang terlibat dalam aktifitas pertanian baik hulu-hilir maupun on-farm, off-farm maupun non-farm yang ada di wilayah studi/ perencanaan; (6) Menyususn model konseptual pengembangan corporate farming pada wialayah studi perencanaan; (7) Mengitegrasikan semua variabel inputan baik internal maupun eksternal ke dalam sistem analisis strategi SWOT (IFAS) dan EFAS untuk memunculkan tujuan bersama melalui sinkronisasi strategi kebijakan sebagai dasar pengembangan dan perbaikan kinerja kelembagaan; (8) Menyusun arahan strategi sebagai dasar kebijakan pengembangan agribisnis korporasi pertanian (corporate farming) secara kelembagaan di Kabupaten Madiun.

Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pikir Konseptual Kajian Penyusunan Corporate Farming di Kabupaten Madiun Tahun 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN SDM, Lahan, Kelembagaan Sapras/ Fisik Manajemen dan Organisasi Aktifitas On-farm, Off-farm Kondisi Eksisting Review Kebijakan SWOT ANALISIS MATRIK IFAS -EFAS Kekuatan (S) Peluang (O) Kelemahan (W) Tantangan (T) STRATEGI DAN ARAHAN

Inisiasi pengembangan dan pembangunan corporate farming

CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA PERTANIAN SECARA

KELEMBAGAAN Perbaikan Pemeliharaan & Pengembangan Strategi Upaya Kebijakan Program & Kegiatan Participatory Rural Appraisal Model Konseptual Corporate Farming

Studi Pustaka, Proposal

Root caused Analysis

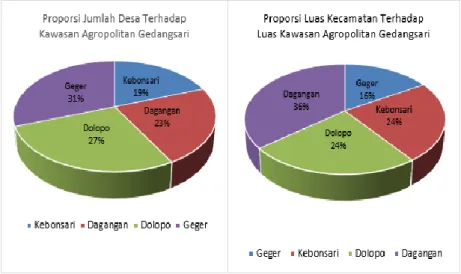

Dalam mendukung kinerja Kawasan Agropolitan Gedangsari, lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting karena menentukan dayadukungnya (potensi) atau kesuburan alaminya dalam menentukan produktifitas tanaman yang pada akhirnya menentukan keunggulan pada objek di atasnya. Luas total wilayah lahan kawasan ini sekitar 205,27 km2 dengan topografi dataran dan berjenis tanah vertisol (Grumusol) dan sebagian kecil asosiasinya.Sebagai gambaran mengenai proporsi jumlah Desa dan Luas Kecamatan Terhadap kawasan agropolitan Gedangsari sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. Grafik Proporsi Jumlah Desa dan Luas Kecamatan Terhadap kawasan agropolitan Gedangsari

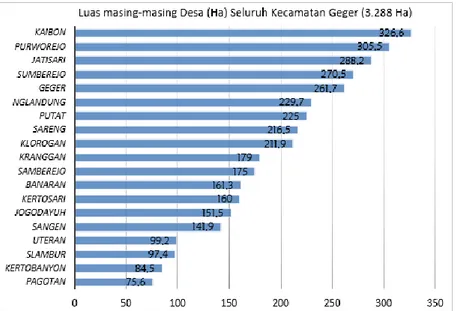

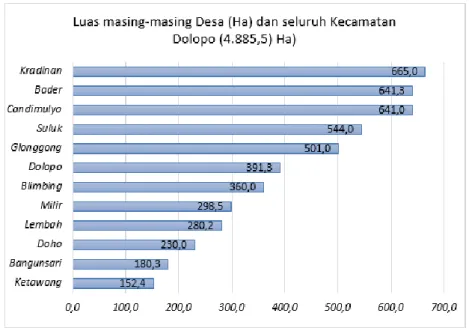

Dari gambar grafik di atas terlihat bahwa Kecamatan Geger mempunyai jumlah desa terbanyak dibanding Kecamatan lainnya, sedangkan dari proporsi luasan desa terlihat bahwa Kecamatan Dagangan mempunyai luasan desa yang lebih besar. Hal ini memberi implikasi bahwa jumlah desa yang lebih banyak berpeluang mengembangkan pola inti-plasma maupun koperasi untuk pemerataan kegiatan ekonomi, dan luas lahan yang lebih besar berpeluang untuk ekstensifikasi dan diversifikasi pada kegiatan budidayanya (primer/on-farm).Sedangkan rincian luas masing-masing desa di masing-masing Kecamatan seperti pada gambar-gambar berikut ini.

Gambar 3. Proporsi Luasan masing-masing desa di Kecamatan Geger

Gambar 4. Proporsi Luasan masing-masing desa di Kecamatan Kebonsari

Gambar 5. Proporsi Luasan masing-masing desa di Kecamatan Dolopo

Gambar 6. Proporsi Luasan masing-masing desa di Kecamatan Dagangan

Dari grafik 2-6. di atas, menunjukkan bahwa luasan desa tertinggi berturut turut adalah Desa Segulung, Desa Kradinan, Desa Kebonsari dan Desa Kaibon. Hal ini memberi implikasi bahwa desa desa tersebut mempunyai potensi lahan yang dapat diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan

manajemen dalam satu kesatuan arahan sangat dibutuhkan seperti aktifitas-aktifitas terkait dalam pengelolaan lahan (kesatuan luas hamparan, olah tanah, pengairan dan pemupukan). Luasan petak lahan, jumlah petak lahan, kondisi dan kesesuaian lahan menjadi faktor yang sangat penting untuk mendapat perhatian manajemen.

Identifikasi potensi komoditi agrokompleks masing-masing kecamatan Kawasan Agropolitan Gedangsari di maksudkan agar agribisnis yang dikembangkan mampu tumbuh kembang menjadi motor pengerak sekaligus triger perekonomian kawasan. Agribisnis tersebut selanjutnya mampu menyerap tenaga, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus meningkatkan investasi kawasan.Analisis penetapan potensi komoditas tiap sektor dan sub sektor pertanian ditujukan untuk mengetahui kemampuan produksi baik potensial maupun aktual setiap jenis komoditi di Kawasan Agropolitan Gedangsari. Outputnya ialah apakah suatu komoditi hanya mampu memenuhi atau melayani kebutuhan/pasar daerahnya sendiri, atau mampu memenuhi kebutuhan daerah lain, atau bahkan harus mengimpor dari luar daerah untuk kebutuhan daerahnya sendiri. Dalam implementasi konsep corporate farming, prinsip konsolidasi manajemen dalam satu kesatuan arahan manajemen sangat dibutuhkan seperti aktifitas-aktifitas terkait dalam faktor pengelolaan tanaman (penentuan jenis komoditi tanaman, teknis budidaya, produktifitas, biaya produksi, perawatan, panen, pasca panen dan pemasaran). Oleh karena itu faktor internal dan ekternal tanaman yang mempengaruhi akan sangat mudah dikendalikan atau dikelolah jika terdapat satu kesatuan manajemen.

Sedangkan dari segi keruangan kawasan akan bermanfaat dalam mengatur dan mengelolah penjadwalan (skedul) aktifitas on-farm dan off-farm. Aktifitas-aktifitas seperti penentuan saat tanam dan panen selalu terkait dengan aktifitas sebelumnya atau yang mendahuluinya dan juga aktifitas sesudahnya. Bahkan ada aktifitas yang dapat dilakukan secara bersamaan (overlapping) demi efisiensi untuk menghindari kerugian. Jika konsolidasi manajemen dilakukan dengan baik, masalah teknis dan non teknis tidak banyak terjadi.

Secara umum pengembangan agribisnis hasil-hasil pertanian baik yang menyangkut produk primer usahatani (on-farm) maupun produk sekunder (olahan lanjut) dan turunannya melalui agroindustry bertujuan untuk memperoleh nilai tambah. Dengan kata lain, nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan produk olahan jauh lebih tinggi dari produk primer. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan produk primer pertanian serta untuk mendukung pengembangan nilai tambah produk pertanian, sesuai dengan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, adalah pengembangan agribisnis corporate farming. Di dalam system korporasi (corporate farming), semua aktifitas diintegrasikan melalui satu perintah majemen, baik sisi hulu, internal/tengah maupun hilir, yaitu on-farm dan off-farm, atau agro input, agro proses (on-farm) dan off-farm (agro proses II) atau agro output.

Corporate Farming merupakan bentuk inovasi kelembagaan petani sebagai penyempurnaan kelembagaan petani sebelumnya agar mampu mengkonsolidasi kegiatan ditingkat usahatani baik

horizontal dan vertikal agar tercipta padu-padan (link-match) dengan kegiatan vertikal agribisnis dalam satu alur produk, sehingga karakteristik produk akhir dapat dijamin dan disesuaikan dengan preferensi konsumen. Dengan demikian, Corporate Farming merupakan inovasi kelembagaan petani untuk meningkatkan daya saing melalui preference guarantee yang merupakan salah satu bentuk daya saing dalam era perubahan preferensi konsumen dari komoditas kepada karakteristik produk.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum dapat dirumuskan beberapa strategi kebijakan dalam pengembangan melalui agribisnis dan agroindustri korporasi pertanian (CF) berbasis produk primer agrokomplek KAG :

1) Peningkatan Produktivitas Agribisnis dan Daya Saing Produk Sasaran program dan atau kegiatan yang dapat ditempuh yaitu: a. Penanganan panen dan pasca panen secara tepat dan sesuai,

b. Pembatasan impor bahan baku melalui kegiatan agroindustri yang dapat men-substitusi impor sehingga berdampak meningkatnya nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja

c. Diversifikasi produk agroindustri melalui ketersediaan aneka sumber bahan baku di seluruh pelosok wilayah sehingga tidak tergantung pada komponen impor tetapi focus menghasilkan produk ekspor yang menghasilkan devisa

d. Peningkatan dan perbaikan teknologi produksi, distribusi, dan pemasaran untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing produk.

2) Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku agribisnis untuk menghimpun sumberdaya dalam rangka meningkatkan posisi tawarnya.

Sasaran program dan atau kegiatan yang dapat ditempuh yaitu:

a. Peningkatan kemampuan penguasaan IPTEK dan profesionalisme sumberdaya manusia b. Peningkatan pemanfaatan dan perluasan peluang dan akses pasar

c. Perluasan akses sumber-sumber permodalan/pembiayaan d. Perluasan penguasaan teknologi, dan

e. Peningkatan kemampuan di bidang organisasi dan manajemen.

3) Penguatan Keterkaitan Struktural Agribisnis, baik Internal maupun Eksternal dengan sektor lain (Integrasi vertical dan Integrasi horizontal)

Sasaran program dan atau kegiatan yang dapat ditempuh yaitu:

a. Penguatan dan integrasi struktural agribisnis antar sector, hulu dan hilir serta industry penunjang lain terkait (transportasi, industry, perdagangan dan jasa)

c. Peningkatan kapasitas dan sumberdaya agroindustri melalui koordinasi kebijakan lembaga terkait agar bersinergi secara efektif (Koordinasi antar pelaku dan Pembina usaha, yang melibatkan banyak Departemen dan lembaga pemerintah)

d. Penguatan dan peningkatan intensitas koordinasi dan integrasi kebijakan dan program secara lintas sektoral dan antar pusat-daerah secara harmonis, baik secara internal maupundalam hubungannya dengan sektor lain.

4) Penguatan dukungan atas kebijakan makro dan mikro ekonomi Sasaran program dan atau kegiatan yang dapat ditempuh yaitu:

a. Tersedianya kebijakan ekonomi (makro dan mikro) sebagai payung hukum yang dapat menciptakan kesempatan dan kepastian usaha, melalui perannya sebagai penyedia pangan secara beragam, bermutu, dan peningkatan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan /daya beli masyarakat.

b. Penguatan peran dan fungsi agribisnis produk primer dalam peningkatan nilai tambah melalui empat kategori proses dari yang paling sederhana; gradding (pembersihan dan pengelompokan hasil), ginning (pemisahan/ penyosohan), pemotongan dan pencampuran hingga ke.pengolahan (pemasakan, pengalengan,pengeringan, dsb), dan upaya merubah kandungan kimia (pengkayaan kandungan gizi).

Sedangkan strategi kebijakan pada masing-masing sector didasarkan pada capaian hasil indicator kinerja agribisnis masing-masing sub sektor dan sifat serta karakteristik produk usaha agribisnisi itu sendiri melalui analisis SWOT, yaitu :

a) Sub sector Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dari hasil analisis lingkungan strategis factor internal (IFAS) dan factor eksternal (EFAS) di sub sector tanaman pangan dan hortikultura, dihasilkan beberapa rumusan strategi, yaitu :

1. Memperbaiki perbaikan kualitas produk melalui pertanian ramah lingkungan menuju organik (strategi ST, 27/I);

2. Meningkatkan produksi melalui optimalisasi kesuburan dan dayadukung lahan (strategi SO, 26/II);

3. Meningkatkan kapasitas dan jumlah (unit-unit) pembuatan pupuk organik (strategi SO, 25/III);

4. Mengembangkan pelatihan pembuatan pupuk organik dan ameliorant lahan (strategi WO 24/IV); dan

5. Meningkatkan peran kelembagaan petani baik sisi hulu maupun hilir (strategi ST, 24/IV). b) Sub Sektor Perkebunan

Dari hasil analisis lingkungan strategis factor internal (IFAS) dan factor eksternal (EFAS) di sub sector tanaman perkebunan, dihasilkan beberapa rumusan strategi, yaitu :

2. Mengembangkan pelatihan peningkatan teknologi pasca panen (strategi WO, 24/II);

3. Melakukan Pengendalian OPT dengan konsep PHT dengan sisten EWS (strategi ST, 23/III); 4. Meningkatkan Pelatihan teknologi budidaya tanaman kakao (strategi WT, 22/IV); dan 5. Fasilitasi paket bantuan yang bersifat guliran/revolving (strategi dan 5) WO,20/V).

SIMPULAN

Pengembangan kawasan Gedangsari (KAG) dapat diterapkan Model Corporate Farming di Kabupaten Madiun, yaitu :1) Capaian kinerja sistem agribisnis KGA sisi hulu (up-stream) usahatani komoditi, dukungan pengelolaan antar sub system, aksesibilitas dan delivery system dalam wilayah perencanaan dinilai cukup memadai untuk implementasi konsep CF (corporate farming);2) Dukungan kelembagaan seperti poktan, poknak, pokdakan, popkdarwis, KWT, gapoktan, BUMDes cukup menunjang kegiatan usahatani;3) Fasilitasi peran kelembagaan untuk konsep model CF tidak harus membentuk lembaga baru, beberapa kelembagaan petani (gapoktan, KUD, dan BUMDES) dapat menjadi inisiator dan top leader CF setelah berbadan hukum;4)Model agribisnis CF pada usahatani komoditi unggulan tebu, padi, jagung, kacang tanah, durian, kakao dan kopi dapat dijadikan contoh model konseptual corporate farming;5) Inti dan inisiasi pengembangan CF ialah konsolidasi manajemen yang kuat dan sebaiknya integrasi dalam klaster;6)Konsolidasi lahan dan manajemen usaha ke dalam satu kesatuan manajemen pengelolaan merupakan tolok ukur keberhasilan CF karena ada penyadaran kritis untuk saling bersaing (competitive) menjadi kerja bersama (colaboration).

DAFTAR PUSTAKA

Bachrudin, A., & Tobing, H. L. (2003). Analisis data untuk penelitian survey dengan menggunakan lisrel 8. FMIPA UNPAD. Bandung.

Hidayat, S. I. (2008). Analisis konversi lahan sawah di Propinsi Jawa Timur. JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics), 2(3), 48-58.

Isa, I. (2006). Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Paper presented at the Dalam: Dariah A, Nurida NL, Irawan, Husen E, Agus F, penyunting. Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian. Bogor.

Kurniasari, M., & Ariastita, P. G. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya prediksi perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan. Jurnal Teknik ITS, 3(2), C119-C124.

Kustiwan, I. (1997). Permasalahan Konversi Lahan Pertanian Dan Implikasinya Terhadap Penataan Ruang Wilayah studi Kasus: Wilayah Pantura Jawa Barat. Journal of Regional and City Planning, 8(1), 49-60.

Mustopa, Z., & Santosa, P. B. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak. Universitas Diponegoro,

Pritchard, B., Burch, D., & Lawrence, G. (2007). Neither ‘family’nor ‘corporate’farming: Australian tomato growers as farm family entrepreneurs. Journal of rural studies, 23(1), 75-87.

Sangarimbun, M., & Effendi, S. (1999). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Schultz, A. B. (2009). Corporate-farming measures in a post-Jones world. Drake J. Agric. L., 14, 97.