BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tanaman

Sansevieria merupakan jenis tanaman yang telah dikenal orang sejak beberapa abad yang lalu dan mulai dibudidayakan sebagai tanaman hias pada awal abad ke-19. Tanaman ini, baik sebagai tanaman hias untuk taman (landscaped plant) maupun sebagai tanaman hias didalam rumah (indoor plant). Sansevieria memiliki ciri spesifik yang jarang ditemukan pada tanaman lain, diantaranya mampu hidup pada rentang suhu dan cahaya yang luas, sangat resisten terhadap gas udara yang berbahaya, bahkan mampu menyerap polutan didaerah berlalu lintas padat dan didalam ruangan yang penuh dengan asap nikotin (Lingga,2005). 2.1.1 Habitat

Lidah mertua adalah tanaman yang berasal dari daerah tropika Afrika dan telah menyebar ke daerah-daerah tropika lainnya, termasuk Indonesia. Habitat asli tanaman ini berupa daerah yang secara geografis termasuk daerah tropis kering dan mempunyai iklim gurun yang panas atau pegunungan dengan curah hujan yang rendah.Tanaman lidah mertua umumnya tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai ketinggian 1000 m di atas permukaan laut (Heyne, 1987; Lingga,2005; Sastrapradja, 1997).

2.1.2 Morfologi Tanaman

Lidah mertua merupakan herba menahun, tinggi mencapai 1,8 m dengan akar rimpang berwarna merah-kuning. Daun tunggal, kaku dan keras, permukaan licin, berkumpul sebagai roset akar, daun tumbuh berkumpul di pangkal akar.Jumlah daun bisa mencapai lebih dari 10 helai. Helaian daun panjang menyempit dengan bagian tepi agak melekuk ke dalam menyerupai talang, ujung

runcing, pangkal menyempit, kedua permukaan daun berwarna hijau dengan garis-garis bergelombang horizontal dan tepi daun berwarna kuning cerah, panjang 5-175 cm, lebar 4-9 cm. Bunga majemuk dalam tandan dengan panjang 30-80 cm. Kuntum bunga 3-8 kuntum berkumpul membentuk bulir, berwarna hijau muda, harum dan mekar sepanjang malam. Buah buni, berbiji 1-3, bulat dengan diameter 3 mm dan berwarna merah tua. Jumlah anakan mencapai lebih dari satu dalam periode yang sama (Dalimartha, 2007; Lingga,2005).

2.1.3 Sistematika Tanaman

Hasil determinasi/identifikasi dari tanaman lidah mertua di Herbarium Medanense adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae Divisi : Spermatophyta Kelas : Monocotyledonae Ordo : Asparagales Suku : Asparagaceae Genus : Sansevieria

Spesies : Sansevieria trifasciata 2.1.4 Nama daerah

Di Indonesia, tanaman ini umumnya di kenal dengan sebutan lidah mertua. Nama daerah yaitu ki kolo, letah bayawak (Sumatera), lidah buaya (Melayu), rajek wesi, nanas belandha (Sunda) mandalika (Madura) (Dhalimarta, 2007).

2.1.5 Nama asing

African hemp (English); ilanga (Congo); hu wei lan (China), bogenhanf (Jerman), sansevieréé (Spanyol) (Lingga,2005).

2.1.6 Kandungan kimia dan kegunaan

Bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat adalah daun. Daun lidah mertua mengandung saponin dan polifenol.Daun lidah mertua digunakan untuk mengobati flu, batuk, kekurangan vitamin C, bisul, borok, bengkak (memar) dan penyubur rambut (Dalimartha, 2007; Hariana, 2007).

2.2 Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung, menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM., 1979; Depkes RI., 1995)

Menurut Depkes RI (2000), ada beberapa metode ekstraksi yang sering digunakan, antara lain; ekstraksi cara dingin (seperti: maserasi dan perkolasi), dan cara panas (seperti: refluks, sokletasi, digesti, infundasi, dan dekoktasi).

a. Maserasi

Maserasi adalah penyarian simplisia dengan cara perendaman menggunakan pelarut disertai sesekali pengadukan pada temperatur kamar.Maserasi yang dilakukan pengadukan secara terus menerus disebut maserasikinetik sedangkan yang dilakukan panambahan ulang pelarut setelah

dilakukan penyaringan terhadap maserat pertama dan seterusnya disebutremaserasi.

b. Perkolasi

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia menggunakan alat perkolator dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) terus menerus sampai diperoleh perkolat.

c. Refluks

Refluks adalah proses penyarian simplisia pada temperatur titik didihnya menggunakan alat dengan pendingin balik dalam waktu tertentu dimana pelarut akan terkondensasi menuju pendingin dan kembali ke labu.

d. Digesti

Digesti adalah proses penyarian dengan pengadukan kontinu pada temperatur lebih tinggi dari temperatur kamar, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C.

e. Sokletasi

Sokletasi adalah proses penyarian menggunakan pelarut yang selalu baru, dilakukan dengan menggunakan alat khusus (soklet) dimana pelarut akan terkondensasi dari labu menuju pendingin, kemudian jatuh membasahi sampel.

f. Infundasi

Infundasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 15 menit.

g. Dekoktasi

Dekoktasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit.

2.3 Diabetes Melitus

Diabetes melitus adalah sekelompok gangguan yang ditandai dengan hiperglikemia; perubahan metabolisme lipid, karbohidrat, protein; dan peningkatan resiko komplikasi penyakit pembuluh darah.Hampir semua bentuk diabetes mellitus disebabkan penurunan konsentrasi insulin dalam sirkulasi (defisiensi insulin) dan menurunnya respon jaringan perifer terhadap insulin (resistensi insulin) (Luellmann,2005).

2.3.1 Klasifikasi

a. Diabetes tipe 1 (Insulin Dependent Diabetes Mellitus)

Diabetes tipe 1 merupakan kondisi tidak terkontrolnya gula didalam tubuh karena kerusakan sel pankreas sehingga mengakibatkan berkurangnya produksi insulin sepenuhnya, diabetes tipe ini merupakan penyakit autoimun yang dipengaruhi secara genetik oleh gejala-gejala yang pada akhirnya menuju proses perusakan imunologik sel-sel yang memproduksi insulin secara bertahap (Dewi, 2014). Tipe ini sering ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda, namun demikian dapat juga ditemukan pada setiap umur. Penderita membutuhkan insulin eksogen tidak hanya untuk menurunkan kadar glukosa plasma melainkan juga untuk menghindari ketoasidosis diabetika (KAD) dan mempertahankan kehidupan (Whelan dan Woodley, 1995).

b. Diabetes tipe 2 (Non - Insulin DependentDiabetes Mellitus)

Diabetes tipe 2 merupakan kondisi saat gula darah dalam tubuh tidak terkontrol akibat gangguan sensitivitas sel pankreas untuk menghasilkan hormon

insulin (Dewi, 2014).Tipe ini biasanya timbul pada umur lebih dari 40 tahun.Kebanyakan pasien DM tipe ini bertubuh gemuk dan resisten terhadap insulin. Produksi insulin memadai untuk mencegah KAD, namun KAD dapat timbul bila ada stress berat (Whelan dan Woodley, 1995).

c. Diabetes Gestational

Diabetes gestational adalah intoleransi glukosa yang dimulai sejak kehamilan.Pada kondisi kehamilan, wanita membutuhkan lebih banyak insulin untuk mempertahankan metabolisme karbohidrat normal. Jika seorang wanita hamil tidak mampu menghasilkan lebih banyak insulin akan mengalami diabetes (Dewi, 2014).

d. Diabetes tipe khusus

Diabetes tipe ini merupakan diabetes yang terjadi sekunder atau akibat dari penyakit lainyang mengganggu produksi insulin atau mempengaruhi kerja insulin. Contohnya adalah radang pankreas (pankreatitis), gangguan kelenjar adrenal atau hipofisis, penggunaan hormon kortikosteroid, pemakaian beberapa obat antihipertensi atau antikolesterol, malnutrisi, atau infeksi (Tandra, 2013).

2.3.2 Patogenesis Diabetes Melitus

Secara umum ada tiga kelompok penyakit yang bisa menyebabkan diabetes yakni sebagai berikut,

a. gangguan pada kelenjar (Grandula disorder), beberapa diantaranya tirotoksikosis, akromegali (kelebihan hormon pertumbuhan) dan cushing’s desease (kelebihan hormon steroid), sindrom polisistik ovarium dan penyakit lever.

b. penyakit pada pankreas, termasuk pankreatitis, kanker pankreas, kelebihan zat besi (hemokromatosis) dan kristik fibrosis, serta operasi pemindahan pankreas.

c. problem medis, seperti serangan jantung, pneumonia dan beberapa operasi yang menyebabkan stress bagi tubuh(Kilvert dan Fox, 2007).

DM tipe 1 atau IDDM, disebabkan defisiensi dari fungsi sel β pankreas. Sering terjadi sebagai hasil dari perusakan sel β-pankreas yang diperantarai sistem imun, tetapi jarang diketahui atau proses idiopathic. Empat bukti yang menjadi pokok utama antara lain: a) masa preklinis yang lama dari penanda sistem imun ketika kerusakan sel pankreas terjadi, b) hiperglikemia ketika 80-90% sel β-pankreas rusak, c) masa transisi atau disebut juga honeymoon phase, dan d) kondisi yang menetap dan disertai resiko komplikasi dan kematian (Dipiro, 2008).

Proses autoimun ini dimediasi oleh makrofag dan limfosit-T dengan sirkulasi autoantibodi ke berbagai antigen sel-β. Antibodi yang sering terdeteksi berhubungan dengan DM tipe 1 adalah antibodi sel Islet. Lebih dari 90% penderita dengan diagnosa DM tipe 1 memiliki satu atau lebih dari antibodi ini, dengan 3,5-4% tidak dipengaruhi hubungan kekerabatan (Dipiro, 2008).

Pada DM tipe 2 atau NIDDM, penurunan sekresi insulin postprandial disebabkan oleh penurunan fungsi sel β-pankreas dan penurunan rangsangan sekresi insulin dari hormon usus. Peran hormon usus dalam sekresi insulin ditunjukkan dengan respon insulin terhadap pemasukan glukosa oral dengan infus glukosa inravena. Pada individu kontrol non-diabetik insulin dilepas 73% lebih banyak sebagai respon dari glukosa oral, dibandingkan glukosa dalam jumlah yang sama secara intravena. Peningkatan ini sebagai respon stimulus glukosa oral

disebut sebagai the incretin effect.Efek ini berkurang pada pasienyang mengidap diabetik. Diketahui dua hormon berperan dalam proses ini yaitu, glucagon-like-peptide-1 (GLP-1) dan glucose-dependent insulin-releasing peptide (GIP). Pada penderita DM tipe 2 tingkat GLP-1 turun sedangkan tingkat GIP meningkat (Dipiro, 2008).

Bersamaan dengan proses pencernaan, insulin dilepaskan ke vena portal dan dibawa ke hati, dimana sekresi glukagon ditekan dan pengurangan pelepasan glukosa hati. Pasien DM tipe 2 gagal menekan glukagon sebagai respon dari makan dan bahkan peningkatan glukagon.Dengan demikian resistensi insulin hepatik dan hiperglukagonemia menyebabkan peningkatan produksi glukosa berkelanjutan oleh hati sehingga menyebabkan hiperglikemia.Kondisi resistensi insulin ini juga terjadi pada jaringan otot, adiposa dan lain sebagainya (Dipiro, 2008).

2.3.3 Diagnosis Diabetes Melitus

Diabetes seringkali muncul tanpa gejala.Namun demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai isyarat kemungkinan diabetes.Untuk itu perlu dilakukan penegakan diagnosa terhadap pasien yang diduga mengidap diabetes. Diagnosa tersebut meliputi:

a. Pasien-pasien simptomatik. Apabila pada seorang pasien ditemukan gejala gejala berupa polyuria bersama-sama dengan polydipsia dan penurunan berat badan serta kadar glukosa plasma yang lebih besar dari 200 mg/dL maka pasien itu sudah dapat dianggap menderita DM tanpa perlu dilakukan pemeriksaan.

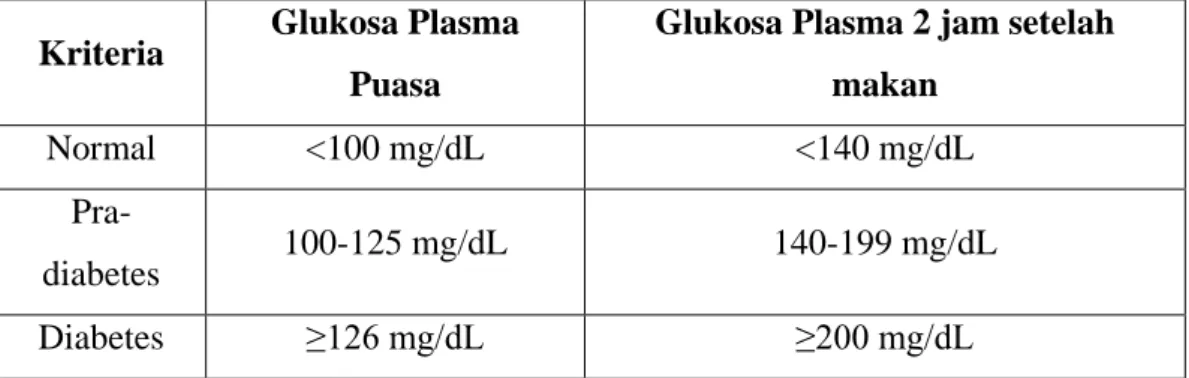

b. Pasien-pasien asimptomatik. Badan Data Diabetes Nasional dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan kriteria diagnosa untuk DM yaitu Glukosa Plasma Puasa (GPP) dan Glukosa Plasma (GP) 2jam setelah diberikan larutan glukosa (Tes Toleransi Glukosa Oral) (Whelan dan Woodley, 1995). Kriteria penegakan diagnosis pasien diabetes menurut Depkes RI., (2005) disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kriteria penegakan diagnosis pasien diabetes Kriteria Glukosa Plasma

Puasa

Glukosa Plasma 2 jam setelah makan

Normal <100 mg/dL <140 mg/dL

Pra-diabetes 100-125 mg/dL 140-199 mg/dL

Diabetes ≥126 mg/dL ≥200 mg/dL

2.3.4 Komplikasi Diabetes Melitus

Komplikasi DM terbagi atas komplikasi akut dan komplikasi vaskular jangka panjang (kronik).

2.3.4.1 Komplikasi Diabetes Melitus Akut

Komplikasi diabetes akut behubungan dengan kurangnya pemantauan pola makan pasien terhadap kadar glukosa darah. Hal ini memicu kondisi kadar glukosa darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.

a. Reaksi hipoglikemia

Reaksi hipoglikemia adalah gejala yang timbul akibat tubuh kekurangan glukosa.Pada kondisi ini semua penderita harus segera ditangani. Penderita menunjukkan gejala dengan tanda-tanda: rasa lapar, gemetar, keringat dingin, pusing, dan sebagainya.

Dalam keadaan hipoglikemia, bila penderita masih sadar, harus segera diberi makanan atau air gula. Jika keadaan ini tidak segera diobati, penderita akan tidak sadarkan diri. Karena disebabkan oleh kekurangan glukosa di dalam darah, koma ini disebut koma hipoglikemik (Tjokroprawiro, 2007).

Penderita koma hipoglikemik harus segera dibawa kerumah sakit karena perlu mendapat suntikan glukosa 40% dan infus glukosa.Penderia yang mengalami reaksi hipoglikemik (masih sadar), atau koma hipoglikemik, biasanya disebabkan oleh obat antidiabetes yang diminum dengan dosis terlalu tinggi, atau penderita terlambat makan, atau bisa juga karena latihan fisik yang berlebihan (Tjokroprawiro, 2007).

b. Koma diabetik

Berlawanan dengan koma hipoglikemik, koma diabetik ini muncul karena kadar glukosa darah dalam tubuh terlalu tinggi, dan biasanya lebih dari 600 mg/dl. Gejala koma diabetik yang sering timbul pada pasien adalah: a) nafsu makan menurun, b) minum banyak, berkemih banyak, c) rasa mual, muntah, nafas penderita menjadi cepat dan dalam, serta berbau aseton, dand) naiknya panas tubuh karena adanya infeksi dan penderita koma diabetik harus segera dibawa kerumah sakit (Tjokroprawiro, 2007).

2.3.4.2 Komplikasi Diabetes Melitus Kronik

Komplikasi diabetes melitus kronik melibatkan pembuluh-pembuluh kecil (mikroangiopati), pembuluh darah sedang dan pembuluh darah besar (makroangiopati).Komplikasi ini berhubungan dengan sistem organ, dan dapat

semua alat tubuh didalamnya. Sebaliknya, komplikasi tersebut tidak akan muncul jika perawatan diabetes mellitus dilaksanakan dengan tertib dan teratur (Dewi, 2014).

2.4 Manajemen Pengobatan Diabetes Melitus

Manajemen diabetes dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Target yang harus di capai dalam manajemen pengobatan menjaga agar kadar glukosa plasma berada dalam kisaran normal; dan mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi diabetes(DepKes, RI., 2005).

Langkah pertama dalam mengelola diabetes mellitus dimulai dengan perencanaan makan/terapi nutrisi medik, olahraga, dan penurunan berat badan.Bila dengan langkah tersebut sasaran terapi pengendalian DM belum tercapai, maka dilanjutkan dengan penggunaan obat-obatan atau intervensi farmakologis. Dalam melakukan pemilihanintervensi farmakologis perlu diperhatikan titik kerja obat sesuai dengan macam penyebab terjadinya hiperglikemia (Sudoyo,dkk., 2007).

2.4.1 Obat Antidiabetika Oral

Obat antidibetika oral dibagi dalam 6 kelompok, sebagai berikut(Tan dan Rahardja, 2007):

a. Sulfonilurea

Mekanisme kerja sulfonilurea dengan menstimulasi insulin dari sel β-pankreas. Sulfonilurea berikatan dengan reseptor sulfonilurea yang memiliki afinitas tinggi yang berkaitan dengan saluran K-ATP pada membran sel β-pankreas, akan menghambat effluks kalium sehingga terjadi depolarisasi kemudian membuka saluran kalsium dan menyebabkan influks kalsium sehingga meningkatkan pelepasan insulin. Di samping itu, sulfonilurea juga dapat

meningkatkan kepekaan reseptor terhadap insulin di hati dan jaringan perifer.Contoh obat golongan ini antara lain: tolbutamid, klorpropamida, glibenklamida, gliklazida, glipizida, glikidon dan glimepirida.

b. Penyekat Kanal Kalium

Golongan ini mempunyai mekanisme kerja yang sama dengan sulfonilurea, hanya pengikatan reseptornya terjadi di tempat lain dan kerjanya lebih singkat. Contoh obat golongan ini antara lain: repaglinida, nateglinida.

c. Biguanida

Berbeda dengan sulfonilurea, obat ini tidak menstimulasi pelepasan insulin dan tidak menurunkan gula-darah pada orang sehat.Zat ini juga menekan nafsu makan sehingga berat badan tidak meningkat, maka dapat diberikan pada penderita yang kegemukan.Mekanisme kerjanya yaitu dengan meningkatkan kemampuan insulin untuk memindahkan glukosa ke dalam sel (insulin sensitizers).Contoh obat golongan ini adalah metformin.

d. Penghambat Enzim Glukosidase

Obat golongan ini bekerja dengan merintangi enzim β-glukosidase di mukosa duodenum, sehingga reaksi penguraian polisakarida menjadi monosakarida terhambat. Dengan demikian glukosa dilepaskan lebih lambat dan absorpsinya ke dalam darah juga kurang cepat, lebih rendah dan merata, sehingga puncak kadar gula darah dapat dihindarkan. Contoh obat golongan ini antara lain: akarbose dan miglitol.

Obat golongan ini bekerja dengan mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas jaringan perifer untuk insulin (insulin sensitizers).Contoh obat golongan ini antara lain: rosiglitazon dan pioglitazon. f. Penghambat DPP-4 (dipeptidylpeptidase-4 blockers)

Obat golongan baru ini bekerja dengan menghambat enzim DPP-4sehingga produksi hormon inkretin tidak menurun.Adanya hormon inkretin berperan utama dalam produksi insulin di pankreas dan pembentukan hormon GLP-1 (glukagon-like peptide-1) dan GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide) di saluran cerna yang juga berperan dalam produksi insulin. Dengan penghambatan enzim DPP-4 akan mengurangi penguraian dan inaktivasi inkretin, GLP-1 dan GIP, sehingga kadar insulin akan meningkat. Contoh obat golongan ini antara lain: sitagliptin dan vitagliptin.

g. Inkretin Mimetik (misalnya: exenatid)

Obat golongan ini bekerja sebagai analog GLP-1 dan dalam bentuk suntikan, belum masuk pasaran Indonesia walaupun dibeberapa negara barat sudah mulai sering dipakai karena terbukti cukup efektif menurunkan glukosa darah dengan cara merangsang insulin dan menghambat sekresi glukagon.Contoh obat golongan ini adalah exenatid.

2.4.2 Insulin

Insulin adalah hormon peptida dengan berat molekul 5734. Molekul ini mengandung 21 asam amino pada rantai peptida A dan 30 asam amino pada rantai B, dan dihubungkan oleh tiga subunit jembatan disulfida. Dalam larutan, insulin tersebar dalam bentuk monomer, dimer, atau heksamer.Dua molekul Zn2+

terkoordinasi dalam heksamer, dan bentuk insulin ini tersimpan dalam granul sel β pankreas (Luellmann, 2005).

Glukosa merupakan stimulus sekresi insulin yang utama.Sekresi insulin secara ketat diregulasi untuk menjaga konsentrasi glukosa darah selama puasa dan makan.Regulasi ini dicapai dengan koordinasi berbagai nutrisi, hormon gastrointestinal, hormon pankreas, dan neurotrasmiter otonom.Glukosa, asam amino, asam lemak, dan keton merangsang sekresi insulin. Secara umum, semua kondisi yang mengaktivasi sistem saraf simpatetik (contohnya:hipoksia, latihan, hipotermia, pembedahan, atau luka bakar) memacu sekresi insulin oleh stimulasi reseptor α2 adrenergik (Luellmann, 2005).

Peningkatan substrat seperti glukosa dan glukosa-6-fosfat, meningkatkan produksi ATP, dan menghambat kanal ATP-K+. penurunan K+ menyebabkan depolarisasi, sehingga membuka kanal Ca2+. Lalu Ca2+ berperan sebagai agen sekresi insulin (Luellmann, 2005).

2.5 Aloksan

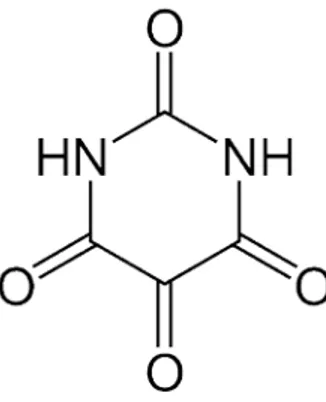

Aloksan (2,4,5,6-tetraoxypyrimidine; 2,4,5,6-pyrimidinetetrone), adalah derivat asam urat, diisolasi pada tahun 1818 sebagai derivat pirimidin yang pertama. Sifat diabetogenik dari aloksan ditemukan pada tahun 1943, dimana penelitian menunjukkan terjadinya nekrosis pada sel islet pankreas secara selektif pada kelinci.Sejak saat itu aloksan digunakan secara luas sebagai model eksperimen diabetes (Pour, 2006).

Gambar 2.1 Rumus bangun Aloksan (Nugroho, 2006)

Aloksan secara cepat dapat mencapai pankreas, aksinya diawali oleh absorpsi sel β Langerhans. Pembentukan oksigen reaktif diawali dengan proses reduksi aloksan dalam sel β Langerhans. Aloksan mempunyai aktivitas tinggi terhadap senyawa seluler yang mengandung gugus SH: glutation tereduksi (GSH), sistein dan senyawa sulfhidril terikat protein (misalnya SH-containing enzyme). Hasil dari proses reduksi aloksan adalah asam dialurat, yang kemudian mengalami reoksidasi menjadi aloksan, siklus redoks ini menghasilkan superoksidaradikal. Reaksi antara aloksan dengan asam dialurat merupakan proses yang diperantarai oleh aloksanradikal intermediet (HA˙). Superoksidaradikal mengalami dismutasi menjadi hidrogen peroksida, secara spontan atau kemungkinan dikatalisis oleh superoksida dismutase. Salah satu target dari oksigen reaktif iniadalah DNA pulau Langerhans pankreas. Kerusakan DNA tersebut mengganggu poly ADP-ribosylation, proses yang terlibat pada DNA repair (Nugroho, 2006).

Faktor lain selain pembentukan oksigen reaktif adalah gangguan pada homeostatis kalsium intraseluler. Aloksan dapat meningkatkan konsentrasi ion kalsium bebas sitosolik pada sel β Langerhans pankreas. Efek tersebut diikuti oleh beberapa kondisi : influks kalsium dari cairan ekstraseluler, mobilisasi kalsium dari simpanannya secara berlebihan, dan eliminasinya yang terbatas dari

sitoplasma. Influks kalsium akibat aloksan tersebut mengkaibatkan depolarisasi sel β Langerhans, lebih lanjut membuka kanal kalsium tergantung voltase dan semakin menambah masuknya ion kalsium ke sel. Pada kondisi tersebut, konsentrasi insulin meningkat sangat cepat, dan secara signifikan mengakibatkan gangguan pada sensitivitas insulin perifer dalam waktu singkat. Selain kedua faktor tersebut di atas, aloksan juga diduga berperan dalam penghambatan glukokinase dalam proses metabolisme energi (Nugroho, 2006).