PENGARUH SEKAT DALAM KEMASAN TERHADAP

SIMPAN DAN

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PENGARUH SEKAT DALAM KEMASAN TERHADAP

DAN MUTU BUAH PISANG RAJA BULU

Oleh Renda Diennazola

A34304030

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2008

PENGARUH SEKAT DALAM KEMASAN TERHADAP UMUR

PISANG RAJA BULU

PENGARUH SEKAT DALAM KEMASAN TERHADAP UMUR

SIMPAN DAN MUTU BUAH PISANG RAJA BULU

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh

Renda Diennazola A34304030

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2008

RINGKASAN

RENDA DIENNAZOLA. Pengaruh Sekat dalam Kemasan terhadap Umur Simpan dan Mutu Buah Pisang Raja Bulu. Dibimbing oleh WINARSO D. WIDODO.

Pisang merupakan salah satu komoditas buah unggulan Indonesia karena mudah didapat, memiliki nilai ekonomi dan gizi yang tinggi. Penanganan pasca panen yang tepat perlu dilakukan untuk mempertahankan mutu buah serta memperpanjang umur simpan buah saat dipasarkan sampai ke konsumen, terutama untuk tujuan ekspor. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari efektivitas penggunaan sekat dalam kemasan untuk memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu buah pisang Raja Bulu pasca panen.

Penelitian dilakukan di Laboratorium Pasca Panen Pusat Kajian Buah-buahan Tropika (PKBT) IPB, Bogor pada bulan Februari hingga Mei 2008, yang dilaksanakan dalam Rancangan Acak Kelompok. Lima perlakuan yang diuji adalah kontrol (K1), kotak kardus tanpa sekat berisi 3x2 jari pisang dengan KMnO4 (K2), kotak kardus tanpa sekat berisi 2x2 jari pisang dengan KMnO4

(K3), kotak kardus bersekat berisi 3x2 jari pisang dengan KMnO4 (K4), dan kotak

kardus bersekat berisi 2x2 jari pisang dengan KMnO4 (K5). Setiap perlakuan

terdiri dari empat kelompok, setiap kelompok terdiri dari tiga ulangan, sehingga terdapat 60 satuan percobaan. Penyimpanan pisang dilakukan pada suhu ruang (27-30° C) selama 18 Hari Setelah Perlakuan (HSP).

Pengamatan non destruktif berupa pengukuran indeks skala warna kulit buah dan susut bobot buah dilakukan pada 3, 6, 9, 12, 15, dan 18 HSP, sedangkan pengamatan destruktif berupa pengukuran kekerasan kulit buah, rasio daging buah dengan kulit buah dan edible part, Padatan Terlarut Total (PTT), dan Asam Tertitrasi Total (ATT) yang dilakukan pada 6, 12, dan 18 HSP.

Penyimpanan pisang pada suhu ruang mempengaruhi kematangan buah. Pisang layak untuk dikonsumsi pada 12 HSP untuk semua perlakuan, sedangkan pada akhir pengamatan (18 HSP) kondisi buah sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena busuk. Penyakit pasca panen yang menyerang buah sejak 6

HSP adalah penyakit busuk buah antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum

musae dan penyakit crown rot yang disebabkan oleh gabungan dari beberapa cendawan seperti Colletotrichum musae dan Ceratocytis paradoxa.

Perlakuan sekat tidak efektif dalam memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu buah pisang. Hasil yang diperoleh tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada semua peubah yang diamati, kecuali pada rasio daging buah dengan kulit buah dan edible part pada 6 dan 12 HSP. Uji korelasi yang dilakukan menunjukkan adanya korelasi positif antara kedua peubah tersebut. Perbedaan yang tidak nyata pada peubah yang diamati diduga karena adanya keragaman pada buah yang digunakan yang berasal dari kebun yang berbeda sehingga memiliki perlakuan budidaya yang berbeda, umur panen yang tidak seragam, serta jumlah buah yang tersedia sangat terbatas. Pengelompokkan yang dilakukan cukup efektif dalam mengatasi keragaman tersebut, ditunjukkan dengan pengaruh pengelompokkan yang nyata pada seluruh peubah yang diamati.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan sekat tidak efektif dalam memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu buah pisang untuk kriteria panen dengan tingkat kematangan 75%. Kemasan tanpa sekat cenderung dapat menunda kematangan jika dibandingkan dengan kemasan bersekat, walaupun tidak terdapat perbedaan secara nyata.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : PENGARUH SEKAT DALAM KEMASAN TERHADAP

UMUR SIMPAN DAN MUTU BUAH PISANG RAJA BULU

Nama : Renda Diennazola

NRP : A34304030 Menyetujui, Dosen Pembimbing Dr Ir Winarso D. Widodo MS. NIP. 131 664 405 Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr Ir Didy Sopandie, M.Agr

NIP. 131 124 019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1987 dan merupakan anak tunggal pasangan Rusydi Djusan dan Erniwati N. Tahun 1998 penulis menyelesaikan pendidikan dasar dari SD Miranti Jakarta Pusat, kemudian melanjutkan pendidikan ke SLTPN 19 Bekasi dan lulus pada tahun 2001.

Pendidikan selanjutnya ditempuh penulis di SMAN 2 Bekasi dan lulus pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis diterima di program studi Hortikultura, Departemen Budidaya Pertanian (sekarang Departemen Agronomi dan Hortikultura), Fakultas Pertanian IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kepanitiaan berbagai kegiatan seperti Festival Tanaman (FESTA) XXVI tahun 2005, FESTA XXVII tahun 2006, serta Gelar Olahraga dan Seni (Gradasi) AGH 2006. Penulis juga pernah melakukan kerja magang liburan di PT. Pesona Daun Mas Asri (PDMA) selama bulan Juli tahun 2006.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sekat dalam Kemasan

terhadap Umur Simpan dan Mutu Buah Pisang Raja Bulu”. Skripsi ini

merupakan bagian dari tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Rangkaian terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih

sayang, dan doa terbaik yang tiada henti kepada penulis. Semua yang terbaik dariku selalu kupersembahkan untuk kalian.

2. Dr Ir Winarso D. Widodo, MS. yang telah memberikan bimbingan dan arahan

selama kegiatan penelitian hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Dr Ir Darda Efendi, MSi. sebagai dosen penguji atas saran dan masukan yang

diberikan kepada penulis.

4. Dewi Sukma, SP. MSi sebagai dosen pembimbing akademik selama penulis

menempuh perkuliahan di IPB dan sebagai dosen penguji atas saran yang telah diberikan.

5. Mbak Lassih, Teh Pipit, Ibu Ucy, dan staff Pusat Kajian Buah-buahan Tropika atas segala fasilitas dan bantuan yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.

6. Hemu, Tante, Momon, Nono, Puspi, Cencen, Rinto, dan warga wisma Gajah

atas persahabatan, and all of precious moment that you gived to me.

7. Hortifamily ’41, my second lovely family, thanks a lot for all bitter and sweet

memories that I’ll never forget. I’m gonna miss you all…

8. Semua pihak yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih…

Bogor, Agustus 2008

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 3 Hipotesis ... 3 TINJAUAN PUSTAKA Pisang Raja Bulu ... 4

Perubahan Selama Pematangan ... 8

Umur Simpan Buah ... 8

Mutu Buah ... 9

Fisiologi Pasca Panen ... 9

Pengemasan Buah Pisang ... 11

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian ... 14

Bahan dan Alat ... 14

Metode ... 14

Pelaksanaan ... 15

Pembuatan Bahan Penyerap Etilen ... 15

Persiapan Buah ... 15

Pengemasan ... 16

Pengamatan ... 16

Indeks Skala Warna Kulit Buah ... 16

Susut Bobot ... 17

Rasio Daging Buah dengan Kulit Buah dan Edible Part ... 17

Kekerasan Kulit Buah ... 18

Padatan Terlarut Total (PTT) ... 18

Asam Tertitrasi Total (ATT) ... 18

HASIL DAN PEMBAHASAN Umur Simpan Buah ... 19

Indeks Skala Warna Kulit Buah ... 19

Susut Bobot ... 21

Kekerasan Kulit Buah ... 22

Komponen Mutu Buah ... 23

Rasio Daging Buah dengan Kulit Buah dan Edible Part ... 23

Padatan Terlarut Total (PTT) ... 24

Asam Tertitrasi Total (ATT) ... 25

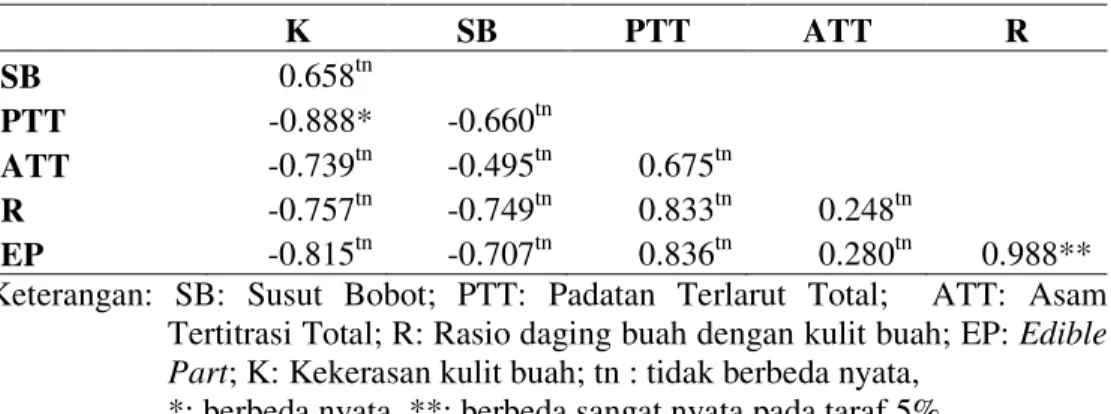

Korelasi Antar Peubah ... 26

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ... 34

Saran ... 34

DAFTAR PUSTAKA ... 35

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Teks

1. Kandungan Zat Gizi Pisang Raja Bulu dan Pisang Tanduk

(per 100 g daging buah) ... 5

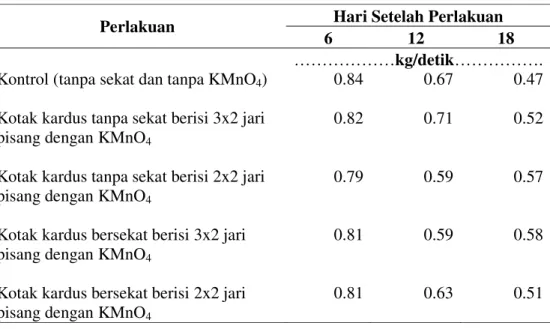

2. Perubahan Kekerasan Kulit Buah Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan ... 22

3. Perubahan Bobot Total, Bobot Kulit Buah, dan Bobot Daging Buah Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan ... 24

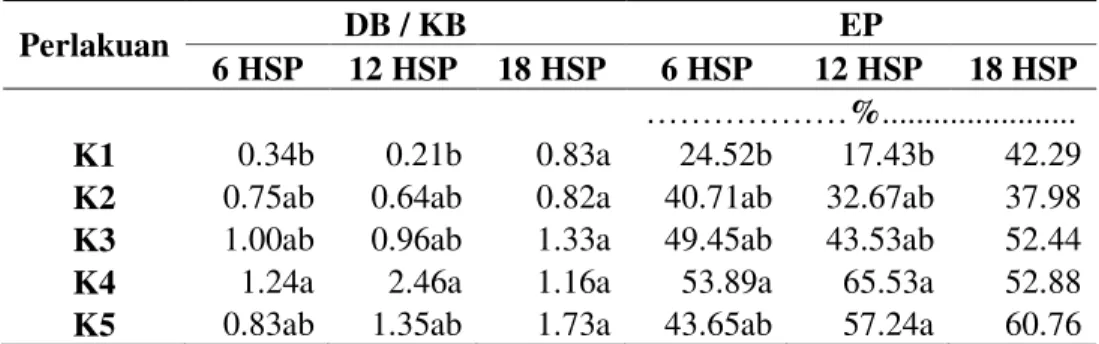

4. Perubahan Rasio Daging Buah dengan Kulit Buah dan Edible Part Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan ... 24

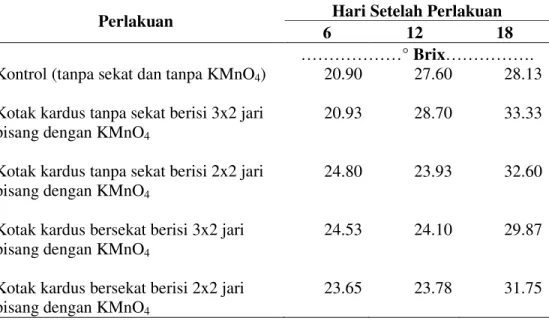

5. Kandungan Padatan Terlarut Total (PTT) Buah Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan ... 25

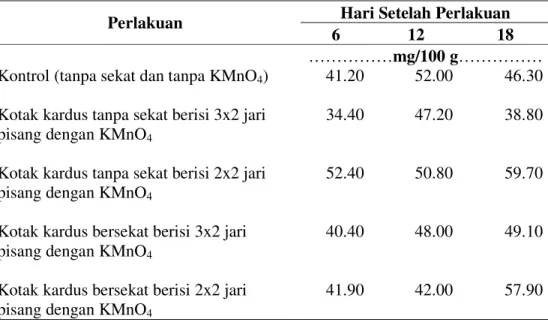

6. Kandungan Asam Tertitrasi Total (ATT) Buah Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan ... 26

7. Korelasi Antar Peubah pada 6 HSP ... 27

8. Korelasi Antar Peubah pada 12 HSP ... 27

9. Korelasi Antar Peubah pada 18 HSP ... 28

10. Rekapitulasi sidik ragam pengaruh sekat dalam kemasan terhadap umur simpan dan mutu buah pisang Raja Bulu ... 32

Lampiran 1. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Pisang Nasional ... 40

2. Data Eksport Pisang Tahun 2006 Berdasarkan Negara Tujuan ... 40

3. Sidik Ragam Pengaruh Sekat dalam Kemasan terhadap Indeks Skala Warna Kulit Buah Pisang Raja Bulu ... 41

4. Sidik Ragam Pengaruh Sekat dalam Kemasan terhadap Susut Bobot Buah Pisang Raja Bulu ... 42

5. Sidik Ragam Pengaruh Sekat dalam Kemasan terhadap Kekerasan Kulit Buah Pisang Raja Bulu ... 43

6. Sidik Ragam Pengaruh Sekat dalam Kemasan terhadap Rasio Daging Buah dengan Kulit Buah Pisang Raja Bulu ... 44

7. Sidik Ragam Pengaruh Sekat dalam Kemasan terhadap Edible Part Buah Pisang Raja Bulu ... 45

8. Sidik Ragam Pengaruh Sekat dalam Kemasan terhadap

Padatan Terlarut Total (PTT) Buah Pisang Raja Bulu ... 46 9. Sidik Ragam Pengaruh Sekat dalam Kemasan terhadap

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Teks

1. Indeks Skala Warna Kulit Buah Pisang ... 17

2. Perubahan Indeks Skala Warna Kulit Buah Pisang Raja Bulu ... 20

3. Perubahan Susut Bobot Buah Pisang Raja Bulu ... 21

4. Gejala Awal Penyakit Pasca Panen pada 6 HSP ... 30

5. Gejala Lanjut Penyakit Pasca Panen pada 12 HSP ... 30

6. Kondisi Buah Pisang pada Akhir Pengamatan (18 HSP) ... 31

Lampiran 1. Perubahan Kondisi Fisik Buah Pisang Raja Bulu pada 0 dan 3 HSP ... 48

2. Perubahan Kondisi Fisik Buah Pisang Raja Bulu pada 9, 12, dan 18 HSP ... 49

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pisang merupakan salah satu komoditas buah unggulan Indonesia. Sebagai komoditas unggulan, pisang merupakan buah yang mudah didapat, memiliki nilai ekonomi, budaya, serta nilai gizi yang tinggi. Beberapa jenis pisang Indonesia yang memiliki nilai ekonomi penting diantaranya adalah Ambon, Angleng, Lampung, Mas, Raja, Raja Sere, dan Raja Uli. Masing-masing jenis pisang memiliki kandungan kimia seperti kalori, karbohidrat, vitamin A, dan air yang berbeda-beda (Satuhu dan Suryadi, 1992).

Berdasarkan data statistik Departemen Pertanian (2008), produksi pisang Indonesia pada tahun 2006 mencapai 5.03 juta ton (Tabel Lampiran 1). Tingginya produksi pisang tersebut tidak dibarengi dengan volume eksport yang tinggi pula. Eksport pisang Indonesia pada tahun 2006 hanya sekitar 0.04 juta ton (Tabel Lampiran 2). Rendahnya volume eksport pisang ini disebabkan oleh sebagian besar hasil panen pisang masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Selain dipengaruhi oleh faktor konsumsi, buah pisang Indonesia belum memenuhi standar mutu yang berlaku pada beberapa negara lain. Parameter mutu pisang secara umum adalah bentuk yang sempurna, kematangan yang seragam, warna kulit buah yang cerah, mulus, kesegaran alami, daging buah tidak lembek, dan aroma serta rasa yang enak.

Panen buah pisang yang dilakukan oleh sebagian besar petani di Indonesia masih belum dapat menghasilkan pisang dengan standar mutu yang baik. Pisang yang umumnya dipanen secara tradisional, tidak mendapatkan perlakuan pasca panen yang baik. Pisang untuk daerah pemasaran lokal biasanya dipanen saat buah masih berwarna hijau kemudian diperam agar buah matang saat dipasarkan. Sebelum dijual ke pasar, pisang diletakkan begitu saja sehingga besar kemungkinan terjadinya kontaminasi buah oleh kotoran dan penyakit pasca panen. Pisang yang akan dipasarkan ke daerah yang cukup jauh dipanen dalam keadaan hijau namun tidak diberi perlakuan penghambat kematangan, sehingga kemungkinan matang sebelum sampai di tempat tujuan penjualan. Perlakuan

penghambat kematangan biasanya hanya diterapkan oleh perusahaan distributor pisang dengan cara meletakkan pisang pada ruang penyimpanan dingin selama proses distribusi dari produsen hingga pihak pengumpul.

Sebagai buah klimakterik, pisang memiliki laju respirasi dan produksi etilen tinggi yang mempengaruhi proses pematangan. Respirasi yang terus berjalan menyebabkan rendahnya daya simpan pisang, sehingga pisang menjadi cepat busuk dan kualitasnya akan terus menurun. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas buah pisang yang dipasarkan baik untuk pasar lokal maupun untuk ekspor adalah dengan penanganan pasca panen yang tepat. Perlakuan pasca panen yang baik dalam penyimpanan buah pisang bertujuan untuk menghambat proses enzimatis yang meminimalkan respirasi dan transpirasi sehingga daya simpan buah lebih lama dan mutu buah akan terjaga (Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 1999).

Perlakuan bahan kimia dalam penyimpanan pisang yang telah banyak

direkomendasikan adalah penggunaan KMnO4 (Kalium Permanganat) sebagai

penyerap gas etilen yang dihasilkan oleh pisang. Penggunaan KMnO4 secara

langsung pada buah tidak dianjurkan karena bentuknya yang cair akan menurunkan penampilan fisik buah. Oleh karena itu diperlukan bahan penyerap KMnO4 agar dapat digunakan sebagai bahan penyerap etilen. Penelitian Sjaifullah

dan Dondy (1991) merekomendasikan penggunaan pellet yang terbuat dari abu sekam dan tanah liat dengan perbandingan 1:1 dengan ukuran partikel 150 mesh untuk digunakan sebagai penyerap bahan KMnO4. Penelitian Sholihati (2004)

juga merekomendasikan penggunaan pellet dari bahan lain seperti arang aktif

sebagai bahan penyerap KMnO4.

Selain penggunaan bahan penyerap etilen, penggunaan kemasan juga digunakan untuk memperpanjang masa simpan buah pisang. Kemasan simpan yang biasa digunakan adalah polietilen, selofan, hidroklorida karet (pliofilm), dan film polivinil (Hall, Hardenberg, dan Pantastico, 1989). Kemasan yang telah banyak digunakan untuk penyimpanan pisang adalah plastik polietilen yang dimodifikasi dengan sistem kemas vakum maupun non vakum, serta dengan bahan penyerap etilen. Bahan kemasan lain yang dapat digunakan adalah bahan kardus, kertas, keranjang anyaman bambu, styrofoam, dan sebagainya.

Penggunaan sekat atau bahan pengisi dalam kemasan diperlukan untuk mengurangi terjadinya kerusakan mekanik pada buah akibat benturan dan guncangan selama pengangkutan buah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui efektifitas penggunaan sekat pada kemasan dengan bahan

penyerap KMnO4 dalam memperpanjang umur simpan dan mempertahankan

mutu buah pisang.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efektifitas penggunaan sekat dalam kemasan terhadap umur simpan dan mutu buah pisang raja bulu.

Hipotesis

Penggunaan sekat dalam kemasan dapat memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu buah pisang raja bulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pisang Raja Bulu

Tanaman pisang termasuk dalam divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, keluarga Musaceae, genus Musa, spesies

Musa spp. Menurut Simmonds (1959), pisang yang dapat dimakan berasal dari dua spesies liar yaitu Musa acuminata dan Musa balbisiana. Genom dari kedua tetua ini menjadi dasar tatanama pisang yaitu nama marga yang diikuti dalam kurung oleh kombinasi huruf ploidi dan set genom dari tetua liarnya, lalu diikuti dengan nama kultivarnya. Hal ini dimaksudkan agar pisang lebih mudah diidentifikasi karena menggunakan nama kultivar lokalnya. Pisang yang merupakan turunan dari tetua M. acuminata memiliki genom AA dan AAA. Contoh dari pisang ini adalah pisang mas dan pisang barangan (AA), pisang ambon, ambon lumut, dan cavendish (AAA). Genom BB dan BBB dimiliki oleh pisang yang berasal dari tetua M. balbisiana seperti pisang kepok (BBB). Pisang yang merupakan turunan silangan dari kedua tetua tersebut memiliki genom AB, AAB, ABB, dan ABBB seperti pisang raja dan pisang tanduk (AAB), dan pisang batu (ABB).

Penggolongan pisang juga dibedakan berdasarkan cara buah pisang tersebut dapat dikonsumsi. Golongan pertama adalah banana, yaitu pisang yang umumnya dapat langsung dimakan buahnya tanpa diolah terlebih dahulu. Pisang dari golongan ini berasal dari tetua M. acuminata dan biasanya dikonsumsi setelah buah matang penuh karena memiliki rasa yang lebih manis dan tekstur yang lembut untuk dimakan. Golongan kedua adalah pisang yang biasanya dikonsumsi setelah diolah terlebih dahulu yang disebut plantain. Golongan pisang ini merupakan turunan dari tetua M. balbisiana, memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi, daging buahnya lebih keras, dan terasa bertepung jika dimakan langsung. Pisang ini dapat diolah saat mentah maupun matang (Samson, 1986). Menurut Espino et al. (1997), pisang di Indonesia yang dapat digolongkan menjadi banana diantaranya adalah pisang mas (AA), pisang ambon, cavendish (AAA), dan pisang raja (AAB). Sedangkan pisang yang dapat digolongkan sebagai plantain adalah pisang tanduk (AAB), pisang siem, pisang batu (ABB),

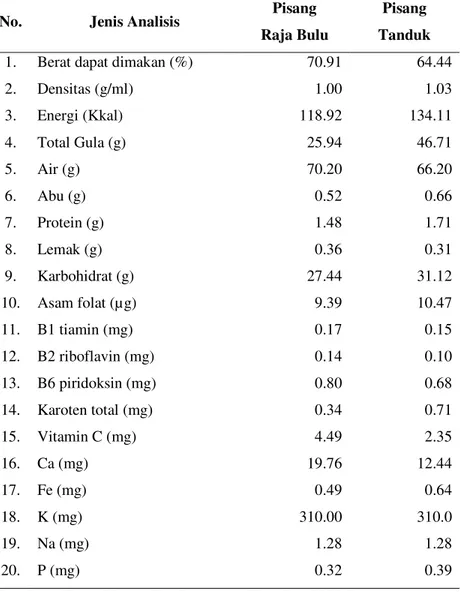

dan pisang kepok (BBB). Pusat Kajian Buah-buahan Tropika (2005) mengemukakan bahwa pisang raja bulu sebagai banana memiliki keunggulan dalam hal rasa yang lebih manis dan penampilan buah yang lebih menarik, sedangkan pisang tanduk sebagai plantain memiliki keunggulan kandungan energi dan karbohidrat yang tinggi (Tabel 1.).

Tabel 1. Kandungan Zat Gizi Pisang Raja Bulu dan Pisang Tanduk (per 100 g daging buah)

No. Jenis Analisis Pisang

Raja Bulu

Pisang Tanduk

1. Berat dapat dimakan (%) 70.91 64.44

2. Densitas (g/ml) 1.00 1.03 3. Energi (Kkal) 118.92 134.11 4. Total Gula (g) 25.94 46.71 5. Air (g) 70.20 66.20 6. Abu (g) 0.52 0.66 7. Protein (g) 1.48 1.71 8. Lemak (g) 0.36 0.31 9. Karbohidrat (g) 27.44 31.12 10. Asam folat (µg) 9.39 10.47 11. B1 tiamin (mg) 0.17 0.15 12. B2 riboflavin (mg) 0.14 0.10 13. B6 piridoksin (mg) 0.80 0.68 14. Karoten total (mg) 0.34 0.71 15. Vitamin C (mg) 4.49 2.35 16. Ca (mg) 19.76 12.44 17. Fe (mg) 0.49 0.64 18. K (mg) 310.00 310.0 19. Na (mg) 1.28 1.28 20. P (mg) 0.32 0.39

Sumber : Pusat Kajian Buah-buahan Tropika, 2005

Pisang raja bulu (Musa ”AAB” Raja Bulu) merupakan salah satu jenis pisang yang telah dikenal luas dan diminati oleh masyarakat. Pisang ini merupakan jenis pisang yang dapat langsung dimakan buahnya atau diolah

terlebih dahulu (banana). Buah pisang raja bulu berukuran sedang berbentuk silindris melengkung dengan panjang rata-rata 10-17 cm, keliling buah 13-14 cm, dan bobot 160-170 gram per buah. Daging buahnya berwarna kuning kemerahan dengan kulit buah matang berwarna kuning. Satu tandan pisang raja bulu dapat terdiri dari 8-12 sisir pisang yang memiliki 14-15 buah per sisir (Pusat Kajian Buah-buahan Tropika, 2005). Pisang ini disukai karena rasanya yang sangat manis, bertekstur lunak, dan tidak berbiji (BPPT, 2005).

Buah pisang memiliki berbagai manfaat dan peranan penting bagi kehidupan manusia. Menurut Satuhu dan Suryadi (1992), kontribusi gizi yang diberikan oleh buah pisang lebih tinggi dibandingkan apel yang hanya memiliki sekitar 54 kalori. Pisang juga kaya akan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, diantaranya vitamin C, vitamin B6, kalium, magnesium, fosfor, kalsium, dan besi. Pusat Kajian Buah-buahan Tropika (2005) menambahkan, selain kandungan gizi yang cukup, pisang Raja Bulu memiliki keunggulan dalam hal rasa yang lebih manis dan lebih legit, penampilan buah yang menarik, kandungan karoten yang tinggi, kandungan total gula yang rendah, serta nilai indeks glikemiks yang cukup baik yaitu 54% dari standar gula 100%.

Buah pisang umumnya dipanen pada umur 18 bulan setelah tanam atau 80-110 hari setelah tanaman berbunga jika berada pada kondisi yang optimum. Panen buah pisang pada umumnya dilakukan berdasarkan tujuan pemasaran. Buah yang akan dipasarkan di daerah yang dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu hari dari daerah produksi dipanen saat buah sudah matang penuh, yang ditandai dengan penampang melintang buah yang bulat atau tidak terdapat siku-siku pada individu buah pada tingkat kematangan penuh. Buah yang akan dipasarkan untuk daerah yang dicapai dalam waktu lebih dari satu hari dari daerah produksi dipanen saat stadia kematangan tiga perempat penuh (kematangan 75%), yaitu stadia kematangan dimana pada individu buah masih terdapat siku-siku yang jelas dan masih terdapat warna hijau pada kulit buah (Samson, 1986). Stadia kematangan ini berumur sekitar 70-98 hari setelah pembungaan (Nakasone and Paull, 1998). Menurut Ashari (2006), panen buah pisang dilakukan secara manual yaitu dengan memotong tandan dengan pisau secara hati-hati untuk menghindari kerusakan buah. Setelah dipanen, buah pisang dipisahkan berdasarkan sisirnya kemudian

dibersihkan dari getah dan kotoran yang menempel pada kulit buah. Sebagai pencegahan terhadap serangan cendawan, sisir pisang yang sudah dibersihkan diberi perlakuan fungisida konsentrasi rendah.

Penanganan pasca panen pisang untuk tujuan pasar lokal dilakukan dengan beberapa tahapan sederhana. Tandan pisang yang telah dipanen dipisahkan per sisir untuk memudahkan penanganan. Pengangkutan buah dari lahan menuju tempat penanganan selanjutnya dengan cara manual seperti dipikul atau dengan menggunakan sepeda maupun truk pengangkut. Untuk mendapatkan buah yang baik, dilakukan sortasi berdasarkan kerusakan dan tingkat kematangan buah. Penanganan selanjutnya adalah pengepakan buah untuk didistribusikan ke pasar lokal. Kemasan yang biasa digunakan adalah keranjang bambu, kotak kayu, kotak kardus, atau kontainer plastik dengan bahan pengisi daun pisang, kertas koran, atau karung goni untuk meredam guncangan dan gesekan. Pisang yang telah dikemas kemudian ditransportasikan dengan menggunakan kendaraan tanpa sistem pendingin seperti mobil bak terbuka, kemudian diberi perlakuan pematangan sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan (Subijanto et al., 1990).

Pantastico et al. (1990) mengemukakan beberapa tahapan penanganan pasca panen pisang untuk ekspor yang sedikit berbeda dengan penanganan pasca panen pisang untuk pasar lokal. Pisang yang telah dipanen diangkut menggunakan

cable ways ke tempat pengepakan. Pisang disisir dan disortasi berdasarkan ukuran dan penampilan fisik buah, kemudian dicuci untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Pisang yang telah dicuci kemudian diberi perlakuan fungisida untuk mencegah penyebaran penyakit pasca panen, kemudian diberi label pada setiap dua jari pisang per sisir. Pisang yang akan di eksport ke negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur biasanya dikemas menggunakan plastik polietilen, sedangkan untuk negara-negara Asia Tengah menggunakan kemasan vakum sebelum dikemas menggunakan kotak kardus. Pengiriman ke negara-negara tujuan menggunakan kapal ataupun kendaraan dengan sistem penyimpanan dingin.

Perubahan selama Pematangan

Perubahan fisik dan kimia buah yang terjadi setelah panen menentukan kualitas buah yang dikonsumsi. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah perubahan warna kulit buah, ukuran buah, morfologi dan struktur permukaan, serta kekerasan buah. Proses pematangan juga menyebabkan perubahan kimia seperti perubahan komposisi karbohidrat, asam organik, serta aroma yang disebabkan oleh senyawa volatil. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat dijadikan penduga umur simpan dan mutu buah (Santoso dan Purwoko, 1995).

Umur Simpan Buah

Parameter warna kulit buah, susut bobot buah, serta kekerasan kulit buah

dapat digunakan sebagai penduga umur simpan buah. Perubahan yang terjadi pada ketiga komponen tersebut merupakan perubahan fisik buah. Buah yang semakin matang dapat ditandai dengan hilangnya warna hijau pada kulit buah. Perubahan warna kulit buah yang umumnya terjadi pada proses pematangan adalah hilangnya warna hijau akibat degradasi klorofil. Degradasi klorofil diduga akibat adanya aktifitas enzim klorofilase (Mattoo et al., 1989). Santoso dan Purwoko (1995) menambahkan selain enzim klorofilase, faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi klorofil adalah pH dan sistem oksidatif. Degradasi klorofil ini selanjutnya akan diikuti dengan sintesis pigmen warna pada kulit buah seperti karotenoid. Pigmen ini merupakan senyawa stabil yang tetap ada dalam jaringan bahkan hingga tahap senescense. Sintesis karotenoid yang terjadi selama tahap perkembangan tanaman ditutupi dengan adanya klorofil, sehingga saat klorofil terdegradasi, pigmen ini menjadi terlihat.

Selama proses pematangan terjadi perubahan polimer karbohidrat. Polimer karbohidrat seperti pektin dan protopektin mempengaruhi kekerasan kulit buah. Perubahan polimer karbohidrat ini mempengaruhi turgiditas sel. Senyawa pektin terlarut meningkat selama pematangan menyebabkan ketegaran dinding sel menurun sehingga buah menjadi lebih lunak (Mattoo et al., 1989). Menurut Tucker (1993), lemahnya turgiditas sel yang diakibatkan oleh kehilangan air juga mempengaruhi bobot buah. Kehilangan air ini dapat mencapai 5-10% dari bobot

buah, sehingga selama pematangan bobot buah akan terus menurun seiring dengan proses transpirasi.

Mutu Buah

Mutu buah merupakan ukuran kelayakan buah tersebut untuk dikonsumsi serta berhubungan dengan preferensi konsumen. Tingkat kesukaan konsumen terhadap buah tersebut ditentukan oleh kandungan kimia buah yang dapat mempengaruhi rasa buah, yaitu kadar kemanisan dan kemasaman buah, serta jumlah bagian yang dapat dimakan (edible part) pada buah (Santoso dan Purwoko, 1995).

Kemanisan buah terus meningkat selama pematangan dipengaruhi oleh pemecahan polimer karbohidrat menjadi gula seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Pada tahap awal pematangan, sukrosa merupakan gula yang paling dominan, sedangkan pada tahap selanjutnya glukosa dan fruktosa merupakan gula yang paling dominan (Gowen, 1995). Berlawanan dengan kemanisan, kadar asam organik dalam buah menurun selama pematangan. Asam-asam organik merupakan cadangan energi pada buah yang terus menurun selama proses metabolisme. Sedangkan pada buah pisang, kadar asam yang tinggi didapatkan pada tahap masak penuh, dan kadar asam rendah pada tahap perkembangan lainnya (Santoso dan Purwoko, 1995).

Bagian buah yang dapat dimakan (edible part) dipengaruhi oleh kandungan air buah. Proses respirasi yang terjadi selama proses pematangan menyebabkan terjadinya perpindahan air dari kulit buah ke daging buah secara osmosis sehingga kandungan air pada daging buah menjadi meningkat (Robinson, 1999).

Fisiologi Pasca Panen

Komoditi hortikultura seperti buah merupakan jaringan hidup yang terus melakukan perubahan fisiologi setelah panen. Proses respirasi dan transpirasi yang terjadi setelah pemanenan menyebabkan buah menggunakan cadangan makanan dan air yang terdapat dalam individu buah itu sendiri, sehingga kandungan substrat dan air dalam buah terus berkurang. Hal ini menyebabkan

terjadinya kerusakan buah (Santoso dan Purwoko, 1995). Menurut Winarno dan Wirakartakusumah (1979), pada umumnya tahapan proses pertumbuhan buah meliputi pembelahan sel yang diikuti dengan pembesaran sel hingga sel mencapai ukuran maksimum, pendewasaan sel (maturation), pematangan (ripening), kelayuan (senescense), dan pembusukan (deterioration).

Perubahan fisiologi pasca panen terutama dipengaruhi oleh respirasi dan pengaruh etilen dalam pemasakan buah. Menurut Phan et al. (1989) berdasarkan tingkat respirasi dan produksi etilen, buah-buahan dibedakan menjadi buah klimakterik dan non klimakterik. Buah klimakterik adalah buah yang memiliki kenaikan respirasi yang cepat selama pematangan serta memiliki laju produksi etilen yang tinggi pula, sedangkan buah non klimakterik adalah buah yang memiliki laju produksi etilen dan CO2 yang sangat rendah. Wills et al. (1981)

menyatakan bahwa buah klimakterik memproduksi etilen dalam jumlah besar dan mengalami perubahan konsentrasi secara luas. Sebaliknya, buah non klimakterik hanya mengalami sedikit perubahan konsentrasi etilen selama proses pematangan.

Pisang merupakan buah yang digolongkan sebagai buah klimakterik. Santoso dan Purwoko (1995) mengemukakan tiga tahapan dalam proses pematangan pisang, yaitu tahap pra klimakterik, klimakterik, dan pasca klimakterik. Tahap pra klimakterik merupakan tahapan awal pematangan pisang dimana kandungan oksigen, karbondioksida, serta respirasi buah masih berlangsung secara normal. Tahapan selanjutnya adalah tahap klimakterik dimana laju respirasi dan kadar karbondioksida dalam buah mencapai puncaknya, serta terjadi peningkatan produksi etilen dan laju transpirasi. Secara fisik tahap klimakterik dapat ditandai dengan terjadinya peningkatan kadar gula dalam buah serta perubahan warna buah akibat degradasi klorofil. Buah pisang yang telah mencapai tingkat kematangan penuh mengalami tahapan pasca klimakterik dimana laju respirasi kembali menurun, namun kadar gula dalam buah mencapai puncaknya. Tahapan ini akan terus berlangsung hingga buah mengalami

senescense dan terjadi penurunan kualitas.

Etilen merupakan suatu gas tidak berwarna yang memegang peranan penting dalam pematangan buah yang mudah menguap, beraroma manis, serta mudah dideteksi pada ppm (Santoso dan Purwoko, 1995). Jumlah etilen dalam

buah berubah-ubah selama proses pematangan. Buah pisang yang memasuki proses pematangan memiliki jumlah etilen sekitar 1.0 – 1.5 ppm sampai beberapa jam sebelum proses respirasinya meningkat. Setelah respirasi meningkat dan mencapai puncak klimakterik, jumlah etilen juga meningkat menjadi 30 ppm (Winarno dan Wirakartakusumah, 1979). Selain memberikan peranan dalam pemasakan buah, etilen juga dapat memberikan kerugian pada penanganan pasca panen buah. Menurut Santoso dan Purwoko (1995), etilen dapat mempercepat

senescense dan menghilangkan warna hijau pada buah mentah, mempercepat pemasakan buah selama penanganan dan penyimpanan, serta dapat mengurangi masa simpan dan kualitas produk buah segar.

Produk buah segar memerlukan penanganan pasca panen yang dapat melindungi dari pengaruh merugikan etilen. Penggunaan senyawa kimia seperti

kalium permanganat (KMnO4), penyimpanan bertekanan, serta penyimpanan

berventilasi telah banyak digunakan untuk mengurangi kerusakan produk akibat etilen (Reid, 1985). Santoso dan Purwoko (1995) menambahkan beberapa cara pembuangan etilen, yaitu dengan menggunakan ozon, arang aktif, pengoksidasi katalitis, sistem bakteri, dan senyawa khusus anti etilen seperti Rhizobitoxin dan ion perak. Penelitian Sambeganarko (2008) merekomendasikan penggunaan KMnO4 sebagai penyerap etilen. Menurut Hein et al. (1984), senyawa KMnO4

merupakan oksidator kuat yang dapat memecah ikatan rangkap etilen dan membentuk etilen glikol dan mangan oksida dengan reaksi sebagai berikut :

C2H4 + KMnO4 + H2O C2H4 (OH)2 + MnO2 + KOH

(etilen) (ungu) (etilen glikol) (mangan oksida)

Pengemasan Buah Pisang

Pengemasan dalam pemasaran buah-buahan diperlukan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas produk tersebut. Keuntungan lain dari pengemasan adalah kemasan merupakan unit penanganan yang efisien, memudahkan dalam penyimpanan, memberi perlindungan terhadap kerusakan mekanik, memberi perlindungan terhadap kehilangan air, menjamin kebersihan dan persyaratan kesehatan, meningkatkan nilai jual, serta memudahkan dalam pengangkutan (Hardenberg, 1989). Menurut Wills et al. (1981), kemasan yang baik harus

memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan produk. Kemasan yang baik adalah kemasan yang cukup kuat untuk melindungi produk selama penanganan, tidak mengandung bahan kimia yang dapat mencemari produk dan berbahaya bagi konsumen, memenuhi persyaratan pasar dalam hal bobot, ukuran, dan bentuk, dapat mendukung pendinginan produk, serta bahan kemasan tidak dipengaruhi oleh kelembaban produk. Selain itu, kemasan tersebut juga merupakan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup, dapat didaur ulang, dan memiliki harga terjangkau.

Kualitas produk yang diinginkan oleh konsumen seperti penampilan fisik yang terdiri dari ukuran, warna, dan bentuk, tidak adanya kerusakan, tekstur, warna, serta nilai nutrisi yang terkandung dalam produk dapat dipenuhi dengan pengemasan (Wills et al., 1981). Persyaratan kualitas yang diinginkan oleh konsumen dapat dipenuhi dengan pengemasan produk yang baik. Kemasan untuk konsumen yang telah dikembangkan seperti kantong yang terbuat dari kertas, film, jala katun atau plastik; nampan dari kertas, karton, plastik atau busa plastik; kardus karton terlipat yang kadang dilengkapi dengan jendela plastik tembus cahaya atau sekat-sekat pemisah buah; keranjang segi empat atau bulat kecil; cawan atau mangkuk dari kertas atau plastik; bilahan kayu tipis; atau lembaran-lembaran karton tebal yang dilapisi lilin (Hardenberg, 1989).

Penanganan hasil panen pisang yang paling banyak digunakan adalah keranjang bambu yang diberi bahan pengisi seperti daun pisang atau kertas koran bekas untuk melindungi buah, namun cara ini menyebabkan kehilangan hasil yang besar selama pengangkutan. Kemasan lain yang banyak digunakan untuk pengangkutan sekaligus dapat melindungi pisang dari kerusakan diantaranya adalah peti kayu, peti plastik, serta kotak karton dengan penggunaan daun pisang atau plastik polietilen. Untuk mengurangi terjadinya benturan antar buah atau antara buah dengan kemasan, digunakan bahan pelapis seperti daun pisang, kertas, atau plastik polietilen (Subijanto et al., 1990). Berdasarkan penelitian Nugraheni (2006), bahan pengisi kertas koran dapat mempertahankan mutu dan daya simpan buah pisang raja bulu.

Menurut Suyatma (2007), kemasan kotak karton biasa digunakan dalam pengangkutan pisang ke lokasi pemasaran yang cukup jauh dan memerlukan

perlakuan khusus. Peleg (1985) menyatakan bahwa kotak karton memiliki beberapa kelebihan sebagai bahan kemasan, diantaranya adalah bobot yang ringan, memiliki permukaan yang halus, memiliki kemampuan dalam meredam getaran dengan baik, mudah dirakit dan ringkas dalam penyimpanan, serta mudah didaur ulang sehingga dapat digunakan kembali. Selain itu, Suyatma (2007) juga menambahkan beberapa kelebihan kotak karton sebagai bahan kemasan seperti dapat melindungi produk dari benturan, debu, kerusakan, dan kehilangan selama penanganan, distribusi, dan penggudangan, serta mudah diidentifikasi karena memiliki kemudahan pencetakan label dengan biaya murah. Kotak karton yang digunakan sebagai kemasan terdiri dari beberapa jenis seperti kotak karton dengan muka satu (single face), muka dua dinding satu (single wall), dinding dua (double

wall), atau dinding tiga (triple wall). Selain itu, penggunaan kotak karton juga dapat dimodifikasi dengan berbagai perlakuan seperti kemasan yang tahan air, tahan gesekan, serta yang dilengkapi kemudahan membuka. Menurut Sunarjono et

al. (1989), peti karton bergelombang banyak digunakan dalam pengemasan pisang

untuk tujuan ekspor. Pisang dengan derajat ketuaan masih hijau tapi sudah cukup tua (green mature) diatur dalam kotak karton dalam bentuk sisir.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pasca Panen, Pusat Kajian Buah-buahan Tropika (PKBT) Bogor, pada bulan Februari hingga Mei 2008.

Bahan dan Alat

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah pisang raja bulu yang dipanen dengan tingkat kematangan ¾ penuh. Pisang diperoleh dari pedagang pengumpul di pasar Bogor yang dipanen dari petani di Ciapus dan pisang yang diperoleh langsung dari petani di Palasari, Bogor. Bahan yang digunakan untuk perlakuan antara lain larutan kalium permanganat (KMnO4)

jenuh, media penyerap larutan KMnO4 berupa zeolit no.2 yang berukuran 60

mesh, kain kasa sebagai bahan pengemas media penyerap larutan KMnO4, bahan

pengemas pisang yang berupa kotak kardus, kertas koran sebagai bahan pengisi, aquades, larutan phenoftalein, NaOH 0.1 N, dan clorox 10% sebagai disinfektan.

Alat-alat yang digunakan adalah hand penetrometer, untuk pengamatan kekerasan kulit buah, refraktometer untuk pengamatan padatan terlarut total. Timbangan analitik untuk pengamatan susut bobot dan perbandingan daging buah dengan kulit buah, serta buret titrasi untuk mengetahui tingkat kemasaman buah.

Metode

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok faktor tunggal yang terdiri dari lima perlakuan, yaitu :

1 = Kontrol (tanpa sekat dan tanpa KMnO4) (K1)

2 = Kotak kardus tanpa sekat berisi 3x2 jari pisang dengan KMnO4 (K2)

3 = Kotak kardus tanpa sekat berisi 2x2 jari pisang dengan KMnO4 (K3)

4 = Kotak kardus bersekat berisi 3x2 jari pisang dengan KMnO4 (K4)

Model statistika yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yij = µ + αi + βj + εij

Keterangan :

i = 1,2,3,4,5 ; j = 1,2,3,4

Yij = pengamatan pada perlakuan kemasan ke-i kelompok ke-j

µ = rataan umum

αi = pengaruh perlakuan kemasan ke-i

βj = pengaruh kelompok ke-j

εij = pengaruh galat percobaan pada perlakuan kemasan ke-i kelompok ke-j

Setiap perlakuan terdiri dari dua jari pisang raja bulu pada masing-masing kemasan sesuai dengan perlakuan. Percobaan terdiri dari empat kelompok. Pada setiap kelompok, terdapat tiga ulangan, sehingga terdapat 60 satuan percobaan. Percobaan terdiri dari persiapan, pengemasan dan penyimpanan, pengambilan sampel dan pengamatan.

Apabila pengujian dengan uji F menghasilkan nilai F hitung > F tabel, maka dilakukan uji beda nilai tengah dengan menggunakan metode Beda Nyata Jujur (Tukey) pada taraf 5 %.

Pelaksanaan

Pembuatan Bahan Penyerap Etilen

Pembuatan bahan penyerap etilen dilakukan satu hari sebelum perlakuan. Bahan penyerap etilen dibuat dengan merendam zeolit ke dalam larutan KMnO4

(75 g/l) selama 30 menit. Zeolit kemudian dikering anginkan lalu dibungkus dengan kantong kain kasa berukuran ± 5x5 cm. Banyaknya zeolit yang digunakan adalah 75 gram setiap kemasan. Untuk kemasan dengan 3x2 jari pisang, masing-masing kantong kasa berisi 25 gram zeolit, sedangkan untuk kemasan dengan 2x2 jari pisang berisi 37.5 gram zeolit per kantong.

Persiapan Buah

Buah yang diperoleh dari pedagang maupun dari petani disisir. Sisir buah yang digunakan adalah sisir kedua dari atas hingga sisir kedua dari bawah tandan.

Kemudian buah dari setiap sisir dipisahkan menjadi 2 jari. Buah yang terletak di bagian pinggir sisir tidak digunakan. Pisang kemudian disortasi untuk menentukan pisang yang layak digunakan dalam percobaan, yaitu pisang dengan kulit buah mulus tanpa luka, dengan ukuran yang diusahakan seragam.

Pisang yang sudah dipisahkan kemudian dicuci dan disikat dengan sabun untuk menghilangkan kotoran dan getah yang menempel, kemudian buah dikering anginkan. Pemberian fungisida dilakukan setelah buah kering. Pisang dicelupkan ke dalam larutan clorox 10% selama 30 detik kemudian dikering anginkan.

Pengemasan

Kemasan yang digunakan berupa kotak kardus berukuran 45x25x10 cm untuk 3x2 jari pisang, dan kotak kardus berukuran 30x25x10 cm untuk 2x2 jari pisang. Pisang yang digunakan untuk setiap perlakuan berasal dari sisir yang sama, dan untuk setiap kelompok berasal dari tandan yang sama. Pisang dikemas ke dalam kotak kardus yang dibagi bersekat dan tidak bersekat, serta diberi bahan

pengisi kertas koran. Media penyerap etilen berupa KMnO4 diletakkan berdekatan

dengan masing-masing buah, kemudian kotak kardus ditutup dengan menggunakan lakban. Penyimpanan dilakukan pada suhu ruang dengan kisaran suhu 27-30°C.

Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan berupa pengamatan non destruktif dan destruktif. Pengamatan non destruktif berupa pengukuran indeks skala warna kulit buah dan susut bobot buah pada 3, 6, 9, 12, 15, dan 18 Hari Setelah Perlakuan (HSP), sedangkan pengamatan destruktif pada 6, 12, dan 18 HSP berupa pengukuran kekerasan kulit buah, rasio daging buah dengan kulit buah dan edible

part, Padatan Terlarut Total (PTT), dan Asam Tertritasi Total (ATT).

Indeks Skala Warna Kulit Buah

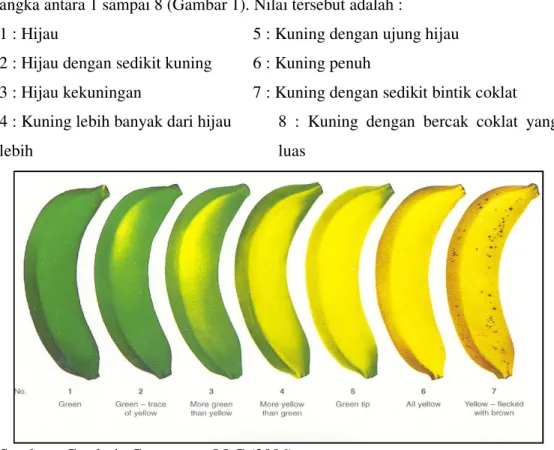

Perubahan warna kulit buah pisang telah digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui tahapan pematangan buah pisang. Indeks skala warna kulit buah pisang raja bulu diasumsikan sama dengan penyebaran warna hijau dan

kuning dari cavendish. Derajat kekuningan kulit buah tersebut dinilai dengan angka antara 1 sampai 8 (Gambar 1). Nilai tersebut adalah :

1 : Hijau 5 : Kuning dengan ujung hijau

2 : Hijau dengan sedikit kuning 6 : Kuning penuh

3 : Hijau kekuningan 7 : Kuning dengan sedikit bintik coklat

4 : Kuning lebih banyak dari hijau 8 : Kuning dengan bercak coklat yang

lebih luas

Sumber : Catalytic Generators, LLC (2006)

Gambar 1. Indeks Skala Warna Kulit Buah Pisang

Susut Bobot

Pengukuran susut bobot buah dilakukan dengan membandingkan bobot pisang sebelum perlakuan dan saat pengamatan. Rumus yang digunakan :

% Susut Bobot = Bobot awal – Bobot saat pengamatan x 100 % Bobot awal

Rasio daging buah dengan kulit buah dan Edible Part

Pengukuran rasio daging buah dengan kulit buah diukur dengan menimbang bobot buah sebelum dikupas dan setelah buah dikupas. Bobot daging buah yang telah diperoleh dibagi dengan bobot kulit buah. Bagian buah yang dapat dimakan (edible part) dihitung dengan menggunakan rumus :

% edible part = Bobot daging buah x 100 % Bobot buah

Kekerasan Kulit Buah

Kekerasan kulit buah diukur dengan menggunakan hand penetrometer. Buah diletakkan sedemikian rupa sehingga stabil. Jarum penetrometer ditusukkan pada tiga tempat, ujung, tengah, dan pangkal buah. Pengukuran dilakukan pada dua sisi buah kemudian dirata-ratakan.

Padatan Terlarut Total (PTT)

Kandungan Padatan Terlarut Total (PTT) diukur dengan menghancurkan daging buah pisang, kemudian diambil sarinya dengan menggunakan kain kasa. Sari buah yang telah diperoleh diteteskan pada lensa refraktometer. Kadar PTT

dapat dilihat pada alat (oBrix). Sebelum dan sesudah digunakan, lensa

refraktometer dibersihkan dengan aquades.

Asam Tertitrasi Total (ATT)

Asam Tertitrasi Total (ATT) diukur berdasarkan netralisasi ekstrak buah oleh basa kuat yang digunakan. Pengukuran ATT dilakukan dengan menghancurkan 25 gram daging buah, kemudian daging buah yang telah hancur ditambahkan aquades hingga tanda tera dalam labu takar 100 ml lalu disaring. Setelah disaring, larutan diambil sebanyak 25 ml dan ditambahkan dua tetes indikator Phenoftalein dan dilakukan titrasi dengan NaOH 0,1 N hingga larutan berubah warna menjadi merah muda. Titrasi dilakukan duplo. Kandungan ATT dihitung dengan menggunakan rumus :

Asam Tertitrasi Total (mg/100 g bahan) = ml NaOH x fp x 100 Bobot contoh (g) fp : faktor pengenceran (100 ml/25 ml)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Umur Simpan Buah

Umur simpan buah pada penelitian ini adalah lamanya masa simpan buah yang masih layak untuk dikonsumsi. Buah yang akan dipasarkan ke tempat yang jauh dari daerah produksi biasanya diberi perlakuan yang dapat memperpanjang umur simpan buah. Pendugaan umur simpan buah dapat menggunakan tiga komponen yaitu indeks skala warna kulit buah, susut bobot buah, serta kekerasan kulit buah.

Indeks Skala Warna Kulit Buah

Warna merupakan salah satu komponen mutu yang biasa digunakan untuk menentukan tingkat kematangan buah yang berhubungan langsung dengan umur simpan buah. Umur simpan pada buah dapat diperpanjang dengan mempertahankan warna hijau lebih lama pada kulit buah. Secara umum perubahan warna yang terjadi saat proses pematangan adalah hilangnya warna hijau pada kulit buah. Terdapat dua jenis pigmen pada kulit buah pisang yaitu klorofil dan karotenoid. Perubahan warna yang terjadi selama proses pematangan diakibatkan karena terdegradasinya komponen klorofil dan terjadinya sintesis karotenoid.

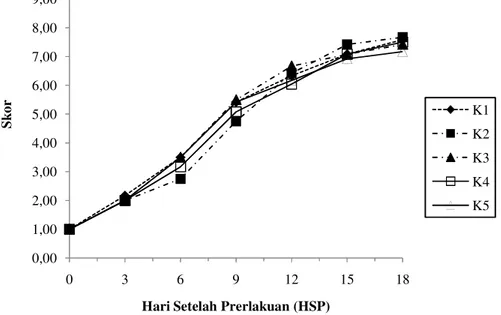

Berdasarkan hasil sidik ragam, pada semua waktu pengamatan sekat pada kemasan tidak memberikan pengaruh perlakuan nyata terhadap warna kulit buah pisang (Tabel Lampiran 3). Warna hijau pada kulit pisang dapat dipertahankan hingga 6 HSP pada semua perlakuan yang diberikan. Pisang yang banyak diinginkan oleh konsumen adalah pisang yang telah berwarna kuning penuh (indeks skala warna 6), yang dicapai pada 12 HSP pada semua perlakuan. Perubahan warna kulit buah pisang selama penyimpanan ditunjukkan pada gambar 2, dan gambar lampiran 1&2. Warna hijau pada buah pisang yang dipanen pada tingkat kematangan 75% dapat dipertahankan hanya sampai 3-4 hari tanpa diberikan perlakuan dan disimpan pada suhu ruang (Prabawati et al., 1991). Pengemasan dapat mempertahankan warna kulit buah pisang lebih lama dibandingkan pematangan pisang secara normal tanpa kemasan, sehingga umur simpan buah pisang lebih panjang.

Gambar 2. Perubahan Indeks Skala Warna Kulit Buah Pisang Raja Bulu; Keterangan: K1 (Kontrol (tanpa sekat dan tanpa KMnO4)); K2

(Kotak kardus tanpa sekat berisi 3x2 jari pisang dengan KMnO4); K3

(Kotak kardus tanpa sekat berisi 2x2 jari pisang dengan KMnO4); K4

(Kotak kardus bersekat berisi 3x2 jari pisang dengan KMnO4); K5

(Kotak kardus bersekat berisi 2x2 jari pisang dengan KMnO4).

Berdasarkan penelitian Sambeganarko (2008), warna kulit buah pisang raja bulu dapat dipertahankan tetap hijau hingga hijau kekuningan (indeks skala

warna 1-4) selama 15 hari penyimpanan jika diberi perlakuan KMnO4 dan

dikemas menggunakan plastik polietilen. Plastik polietilen merupakan kemasan yang resisten terhadap udara dan uap air, sehingga udara luar tidak dapat masuk ke dalam kemasan dan tidak mempengaruhi proses pematangan buah. Pengemasan buah menggunakan kotak kardus diduga memungkinkan masuknya udara luar ke dalam kemasan sehingga mempengaruhi suhu dan kelembaban lingkungan simpan yang dapat mempengaruhi kematangan. Selain itu, penggunaan kertas koran sebagai bahan pengisi juga diduga dapat mempengaruhi kelembaban lingkungan simpan.

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 0 3 6 9 12 15 18 S k o r

Hari Setelah Prerlakuan (HSP)

K1 K2 K3 K4 K5

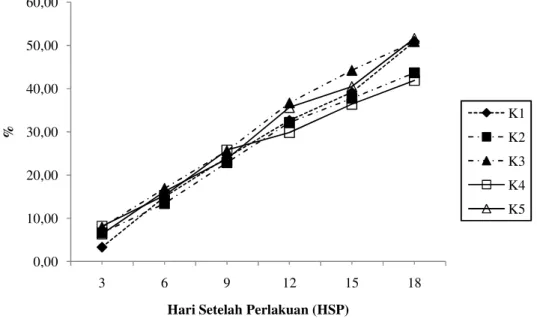

Susut Bobot

Bobot buah akan berkurang seiring dengan proses pematangan. Menurut Marcellin dalam Baker (1989) penyusutan bobot buah dipengaruhi oleh pemisahan sel-sel sepanjang lamela tengah yang porositasnya akan berkurang seiring dengan masaknya buah. Hidrasi membran-membran yang meningkat selama proses klimakterik buah pisang dapat menyebabkan kebocoran ion-ion sehingga ruang antar sel bertambah. Santoso dan Purwoko (1995) menambahkan, selama proses pematangan terjadi pemecahan polimer karbohidrat terutama senyawa pektin dan hemisellulosa yang akan melemahkan dinding sel dan gaya kohesif yang mengikat sel. Pemecahan polimer karbohidrat tersebut mempengaruhi bobot buah yang semakin berkurang selama penyimpanan.

Kemasan bersekat tidak dapat mempertahankan susut bobot buah pisang tetap rendah selama penyimpanan. Hasil sidik ragam peubah susut bobot tidak menunjukkan perubahan yang nyata selama 18 hari penyimpanan (Tabel Lampiran 4). Peningkatan susut bobot pada masing-masing perlakuan ditunjukkan pada gambar 3. Pemberian penyerap etilen berupa KMnO4 dalam kemasan juga

tidak mampu menghambat peningkatan susut bobot. Menurut Sambeganarko

(2008) perlakuan penyerap etilen berupa KMnO4 tidak dapat menghambat

penyusutan bobot pisang selama 15 hari penyimpanan.

Gambar 3. Perubahan Susut Bobot Buah Pisang Raja Bulu; Keterangan: Perlakuan sama seperti gambar 2.

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 3 6 9 12 15 18 %

Hari Setelah Perlakuan (HSP)

K1 K2 K3 K4 K5

Kekerasan Kulit Buah

Salah satu komponen penting dalam pembentukan tekstur buah adalah kekerasan kulit buah yang dapat digunakan untuk menduga umur simpan buah. Dinding sel secara umum tersusun dari selulosa, hemiselulosa, zat pektin, dan lignin. Komposisi dinding sel yang berubah selama proses pematangan dapat mempengaruhi kekerasan buah, yaitu menjadi semakin lunak (Winarno dan

Wirakartakusumah, 1979). Menurunnya kekerasan kulit buah selama

penyimpanan dipengaruhi oleh struktur serabut selulosa yang menjadi longgar, tergantung pada daya larut zat-zat pektin dan hemiselulosa yang terdapat diantara serabut-serabut kecil dalam dinding sel (Baker, 1989). Robinson (1999) menambahkan bahwa larutnya pektin dalam air mempengaruhi daging buah menjadi lebih lunak.

Berdasarkan hasil sidik ragam (Tabel Lampiran 5), perlakuan sekat dalam kemasan tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam mempertahankan kekerasan kulit buah pisang. Tabel 2 menunjukkan bahwa kekerasan kulit buah pisang terus mengalami penurunan selama penyimpanan.

Tabel 2. Perubahan Kekerasan Kulit Buah Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan

Perlakuan Hari Setelah Perlakuan

6 12 18

………kg/detik……….

Kontrol (tanpa sekat dan tanpa KMnO4) 0.84 0.67 0.47

Kotak kardus tanpa sekat berisi 3x2 jari

pisang dengan KMnO4

0.82 0.71 0.52

Kotak kardus tanpa sekat berisi 2x2 jari

pisang dengan KMnO4

0.79 0.59 0.57

Kotak kardus bersekat berisi 3x2 jari

pisang dengan KMnO4

0.81 0.59 0.58

Kotak kardus bersekat berisi 2x2 jari

pisang dengan KMnO4

Komponen Mutu Buah

Penerimaan konsumen terhadap suatu buah dapat ditentukan oleh mutu atau kualitas buah. Mutu buah berkaitan dengan perubahan komposisi kimia buah yang akan mempengaruhi rasa buah. Pendugaan mutu buah dapat menggunakan rasio daging buah dengan kulit buah dan edible part, kandungan Padatan Terlarut Total (PTT), dan Asam Tertitrasi Total (ATT).

Rasio Daging Buah dengan Kulit Buah dan Edible Part

Rasio daging buah dan kulit buah pisang berkaitan dengan kandungan air dalam daging dan kulit buah pisang. Menurut Robinson (1999), air merupakan komponen yang paling banyak terkandung dalam daging dan kulit buah pisang. Selama proses pematangan terjadi peningkatan jumlah air dalam daging buah yang disebabkan oleh proses respirasi dan terjadinya perpindahan air dari kulit ke daging buah secara osmosis. Bertambahnya rasio daging buah dengan kulit buah dipengaruhi oleh bertambahnya bobot daging buah, sehingga bagian buah yang dapat dimakan juga meningkat. Kandungan air yang meningkat pada daging buah menyebabkan daging buah menjadi lebih lunak dan terasa lembut jika dimakan.

Berdasarkan hasil sidik ragam, perlakuan sekat pada kemasan mempengaruhi rasio daging buah dengan kulit buah dan edible part secara nyata pada 6 dan 12 HSP, namun tidak berpengaruh nyata pada akhir pengamatan (Tabel Lampiran 6&7). Rasio daging buah dengan kulit buah dan edible part buah pisang raja bulu selama 18 hari penyimpanan dapat dilihat pada tabel 3&4. Rasio daging buah dengan kulit buah dan edible part yang tinggi diduga karena sekat dan bahan pengisi kertas koran yang ada dalam kemasan dapat meningkatkan suhu dan kelembaban dalam kemasan. Menurut Hardenberg (1989), penyimpanan dengan menggunakan kotak kardus dapat menyerap kelembaban dari lingkungan ruang simpan. Suhu dan kelembaban yang tinggi dalam kemasan dapat mempercepat terjadinya kehilangan air pada kulit buah. Meningkatnya kandungan air pada daging buah yang disertai dengan berkurangnya kandungan air pada kulit buah mengakibatkan bertambahnya edible part pada pisang hingga puncak kematangan.

Tabel 3. Perubahan Bobot Total, Bobot Kulit Buah, dan Bobot Daging Buah Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan.

Perlakuan BT BK BD 6 HSP 12 HSP 18 HSP 6 HSP 12 HSP 18 HSP 6 HSP 12 HSP 18 HSP ……… g ………. K1 142.5 130.0 62.5 107.5 107.5 35.0 35.0 22.5 27.5 K2 147.5 125.0 60.0 87.5 82.5 37.5 60.0 42.5 22.5 K3 187.0 110.0 110.0 95.0 60.0 50.0 92.5 50.0 60.0 K4 165.0 117.5 117.5 75.0 40.0 55.0 90.0 77.5 62.5 K5 163.0 117.5 92.5 87.5 50.0 35.0 70.0 67.5 57.5

Keterangan : Perlakuan sama seperti gambar 2

BT : Bobot Total buah

BK : Bobot Kulit buah

BD : Bobot Daging buah

Tabel 4. Perubahan Rasio Daging Buah dengan Kulit Buah dan Edible Part Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan.

Perlakuan DB / KB EP

6 HSP 12 HSP 18 HSP 6 HSP 12 HSP 18 HSP

………%...

K1 0.34b 0.21b 0.83a 24.52b 17.43b 42.29

K2 0.75ab 0.64ab 0.82a 40.71ab 32.67ab 37.98

K3 1.00ab 0.96ab 1.33a 49.45ab 43.53ab 52.44

K4 1.24a 2.46a 1.16a 53.89a 65.53a 52.88

K5 0.83ab 1.35ab 1.73a 43.65ab 57.24a 60.76

Keterangan : Perlakuan sama seperti gambar 2

DB/KB : Rasio Daging Buah dengan Kulit Buah

EP : Edible Part

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey taraf 5%

Padatan Terlarut Total (PTT)

Padatan terlarut total merupakan total padatan yang terkandung dalam buah yang menentukan kadar kemanisan buah. Selama proses pematangan terjadi pemecahan polimer karbohidrat seperti pati menjadi gula. Mattoo et al. (1989) menyatakan bahwa gula merupakan komponen yang penting untuk mendapatkan rasa buah yang dapat diterima oleh konsumen melalui perimbangan antara gula dan asam.

Hasil sidik ragam pada tabel lampiran 8 menunjukkan bahwa sekat pada kemasan tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam mempertahankan padatan terlarut total buah pisang tetap rendah. Selama penyimpanan padatan terlarut total buah pisang mengalami peningkatan (tabel 5). Buah pisang selama proses penyimpanan akan mengalami peningkatan komposisi gula hingga saat masak penuh atau puncak klimakterik (Robinson, 1999). Kadar gula yang ada selanjutnya akan kembali menurun saat memasuki tahap penuaan.

Tabel 5. Kandungan Padatan Terlarut Total (PTT) Buah Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan.

Perlakuan Hari Setelah Perlakuan

6 12 18

………° Brix……….

Kontrol (tanpa sekat dan tanpa KMnO4) 20.90 27.60 28.13

Kotak kardus tanpa sekat berisi 3x2 jari

pisang dengan KMnO4

20.93 28.70 33.33

Kotak kardus tanpa sekat berisi 2x2 jari

pisang dengan KMnO4

24.80 23.93 32.60

Kotak kardus bersekat berisi 3x2 jari

pisang dengan KMnO4

24.53 24.10 29.87

Kotak kardus bersekat berisi 2x2 jari

pisang dengan KMnO4

23.65 23.78 31.75

Asam Tertitrasi Total (ATT)

Kandungan asam organik pada buah pada umumnya akan menurun seiring dengan pematangan buah, namun pada pisang kandungan asam organik yang tinggi dicapai pada stadia kematangan penuh, dan setelah itu akan menurun (Santoso dan Purwoko, 1995). Menurunnya kandungan asam organik pada buah selama proses pematangan bersamaan dengan bertambahnya kandungan gula pada buah, sehingga pada tingkat kematangan tertentu dicapai kualitas rasa yang diinginkan oleh konsumen melalui perbandingan antara rasa manis dengan asam.

Perlakuan sekat dalam kemasan tidak memberikan pengaruh nyata dalam mempertahankan ATT buah pisang tetap rendah (Tabel Lampiran 9). Hal ini menunjukkan tidak terjadi penghambatan pematangan pada buah. Perubahan

kandungan ATT buah pisang dapat dilihat pada tabel 6. Kandungan asam yang tinggi menunjukkan tingkat kematangan penuh pada pisang.

Tabel 6. Kandungan Asam Tertitrasi Total (ATT) Buah Pisang Raja Bulu selama Penyimpanan.

Perlakuan Hari Setelah Perlakuan

6 12 18

………mg/100 g………

Kontrol (tanpa sekat dan tanpa KMnO4) 41.20 52.00 46.30

Kotak kardus tanpa sekat berisi 3x2 jari

pisang dengan KMnO4

34.40 47.20 38.80

Kotak kardus tanpa sekat berisi 2x2 jari

pisang dengan KMnO4

52.40 50.80 59.70

Kotak kardus bersekat berisi 3x2 jari

pisang dengan KMnO4

40.40 48.00 49.10

Kotak kardus bersekat berisi 2x2 jari

pisang dengan KMnO4

41.90 42.00 57.90

Korelasi Antar Peubah

Korelasi merupakan koefisien yang menggambarkan derajat hubungan antar peubah. Perhitungan koefisien korelasi linear (r) sederhana ditentukan oleh sejumlah keragaman dalam satu peubah yang dapat dijelaskan oleh peubah lainnya. Nilai r negatif menunjukkan perubahan positif pada satu peubah berhubungan dengan perubahan negatif pada peubah lainnya, sedangkan nilai r positif menunjukkan perubahan ke arah yang sama antara dua peubah (Gomez dan Gomez, 1995).

Lamanya umur simpan dan perubahan mutu buah dapat diduga secara langsung dengan edible part, karena edible part berhubungan dengan penerimaan konsumen terhadap buah. Oleh sebab itu, edible part merupakan peubah yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui hubungan antar satu peubah dengan peubah lainnya.

Tabel 7. Korelasi Antar Peubah pada 6 HSP K SB PTT ATT R SB 0.658tn PTT -0.888* -0.660tn ATT -0.739tn -0.495tn 0.675tn R -0.757tn -0.749tn 0.833tn 0.248tn EP -0.815tn -0.707tn 0.836tn 0.280tn 0.988**

Keterangan: SB: Susut Bobot; PTT: Padatan Terlarut Total; ATT: Asam Tertitrasi Total; R: Rasio daging buah dengan kulit buah; EP: Edible

Part; K: Kekerasan kulit buah; tn : tidak berbeda nyata, *: berbeda nyata, **: berbeda sangat nyata pada taraf 5%

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara edible part dan rasio daging buah dengan kulit buah. Nilai r antara kedua peubah tersebut sebesar 0.988 [(100)(0.988)2 = 97.61%], yang dapat diartikan bahwa terdapat 97.61% dari keragaman edible part yang dapat diterangkan oleh peubah rasio daging buah dengan kulit buah.

Tabel 8. Korelasi Antar Peubah pada 12 HSP

K SB PTT ATT R SB 0.778tn PTT 0.939* 0.578tn ATT 0.008tn -0.266tn 0.331tn R -0.664tn -0.706tn -0.686tn -0.382tn EP -0.701tn -0.592tn -0.807tn -0.597tn 0.938*

Keterangan : SB: Susut Bobot; PTT: Padatan Terlarut Total; ATT: Asam Tertitrasi Total; R: Rasio daging buah dengan kulit buah; EP:

Edible Part; K: Kekerasan kulit buah; tn : tidak berbeda nyata, *: berbeda nyata

Korelasi antara peubah edible part dengan rasio daging buah dan kulit buah juga ditunjukkan pada tabel 8. Nilai r antara kedua peubah tersebut sebesar 0.938 [(100)(0.938)2 = 87.98%], yang berarti terdapat 87.98% keragaman edible

Tabel 9. Korelasi Antar Peubah pada 18 HSP K SB PTT ATT R SB -0.826tn PTT 0.793tn -0.422tn ATT 0.365tn -0.187tn 0.034tn R 0.304tn 0.123tn 0.238tn 0.857tn EP 0.403tn -0.043tn 0.197tn 0.864tn 0.957*

Keterangan : SB: Susut Bobot; PTT: Padatan Terlarut Total; ATT: Asam Tertitrasi Total; R: Rasio daging buah dengan kulit buah; EP:

Edible Part; K: Kekerasan kulit buah; tn : tidak berbeda nyata, *: berbeda nyata

Tabel 9 menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara edible part dengan rasio daging buah dan kulit buah dengan nilai r 0.957 [(100)(0.957)2 = 91.58%]. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 91.58% keragaman edible part yang dapat diterangkan oleh rasio daging buah dan kulit buah. Nilai r yang positif pada setiap korelasi antara edible part dengan rasio daging buah dan kulit buah menunjukkan bahwa semakin tingginya persentase edible part buah, maka semakin besar pula rasio daging buah dan kulit buah.

Pembahasan

Sebelum penelitian, dilakukan percobaan pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi buah dan lingkungan yang baik untuk penelitian ini. Pada percobaan pendahuluan, buah yang digunakan dipanen secara bersamaan, namun tidak dilakukan pengelompokkan per tandan maupun per sisir pisang. Buah yang diperoleh digunakan seluruhnya, termasuk bagian pinggir sisir, sehingga pada percobaan ini kematangan pisang tidak seragam, bahkan pada pisang dalam satu kemasan. Koefisien keragaman yang diperoleh dari hasil pengolahan data juga sangat tinggi. Pada percobaan selanjutnya dilakukan pengelompokkan untuk mengatasi kekurangan ini, sehingga didapatkan pisang dengan kematangan yang seragam pada setiap kelompok dan kemasannya.

Buah pisang yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua tempat yang berbeda, yaitu dari pedagang pengumpul pisang di pasar Bogor serta dari petani pisang di daerah Palasari Bogor. Buah pisang yang diperoleh dari pedagang pengumpul di pasar Bogor memiliki waktu penyimpanan lebih singkat yang

ditandai dengan buah yang telah berwarna kuning penuh pada 6 Hari Setelah Perlakuan (HSP), sedangkan buah pisang yang dipanen langsung dari petani warna hijau kulit buah dan tekstur yang keras dapat dipertahankan hingga 15 HSP. Pada akhir pengamatan (18 HSP) sebagian besar buah telah berwarna kuning kehitaman, sangat lunak, dan berbau busuk sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

Pengamatan awal (0 HSP) dilakukan untuk mengetahui kondisi buah sebelum penyimpanan dan diberi perlakuan. Bobot buah pada awal pengamatan berkisar antara 130-250 g/2 jari, indeks skala warna 1 (hijau penuh), kekerasan kulit buah 0.84 kg/detik, padatan terlarut total 12.4° Brix, rasio daging buah dengan kulit buah 1.16, edible part 58.3%, serta asam tertitrasi total 34 mg/100 g. Pada akhir pengamatan yaitu pada 18 HSP didapatkan susut bobot buah mencapai 65.63%, indeks skala warna 8 (kuning dengan bercak coklat yang meluas), kekerasan kulit buah 0.47 kg/detik, padatan terlarut total 36.5° Brix, perbandingan daging buah dengan kulit buah 3.0, edible part 75%, serta asam tertitrasi total 78.4 mg/100 g.

Gejala penyakit pasca panen mulai menyerang buah pisang yang diperoleh dari pasar Bogor pada 6 HSP, yaitu penyakit busuk buah antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum musae dan penyakit crown rot yang disebabkan oleh gabungan dari cendawan Colletotrichum musae dan Ceratocytis paradoxa. Gejala awal penyakit ini adalah bagian pangkal buah berwarna hitam, lunak, memiliki luka cekung yang menyebar di permukaan kulit buah. Serangan lanjut dari penyakit ini ditandai dengan permukaan kulit buah yang ditutupi oleh bercak basah kemerahan yang menyebar pada buah pisang lain yang belum terserang (Feakin, 1971) seperti yang terlihat pada gambar 4. Gejala ini menjadi semakin parah dengan semakin lamanya waktu penyimpanan. Buah pisang yang telah parah terserang penyakit ditutupi oleh cendawan berwarna putih pada seluruh permukaan buah (Gambar 5). Gejala penyakit yang sama juga menyerang buah pisang yang diperoleh dari petani di Palasari pada 15 HSP. Kondisi ruang penyimpanan yang memiliki suhu rata-rata 27.84°C dan kelembaban relatif 66.12 % merupakan kondisi yang cocok bagi perkembangan cendawan penyebab penyakit.

Gambar 4. Gejala Awal Penyakit Pasca Panen pada 6 HSP

Gambar 5. Gejala Lanjut Penyakit Pasca Panen pada 12 HSP

Penggunaan sekat bertujuan untuk mengurangi terjadinya benturan antar buah, serta menghambat penyebaran etilen yang dihasilkan oleh buah agar tidak mempengaruhi kematangan buah yang lain. Menurut Santoso dan Purwoko (1995) buah yang telah matang memproduksi etilen cukup tinggi yang dapat mempengaruhi dan mempercepat pemasakan buah lainnya. Proses pematangan buah dalam kemasan bersekat diharapkan terjadi secara alami tanpa adanya pengaruh buah yang lain.

Kondisi kematangan buah pisang yang layak untuk dikonsumsi didapatkan pada penyimpanan 12 HSP. Hal ini ditandai dengan warna kulit buah yang

mencapai kuning penuh dan padatan terlarut total yang berkisar antara 25-30° Brix. Hasil ini sesuai dengan laporan Pusat Kajian Buah-buahan Tropika (2005), bahwa warna kulit buah pisang raja bulu yang matang adalah kuning cerah dengan padatan terlarut total berkisar antara 28-30° Brix. Kondisi pisang pada akhir penyimpanan (18 HSP) sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Warna kulit buah pisang telah mencapai indeks skala warna 8 (kuning dengan bercak coklat yang meluas), tekstur buah sangat lunak, serta terlalu matang dan busuk seperti pada gambar 6.

Gambar 6. Kondisi buah pisang pada akhir pengamatan (18 HSP) Keterangan : Perlakuan sama seperti gambar 2.

Perlakuan sekat yang diberikan selama penyimpanan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap umur simpan dan mutu buah dilihat dari peubah-peubah yang diamati. Perlakuan hanya memberikan pengaruh nyata pada hari ke-6 dan hari ke-12 terhadap rasio daging buah dengan kulit buah dan edible part. Pengaruh yang tidak nyata diduga karena adanya keragaman pada buah yang digunakan. Buah pisang yang diamati berasal dari kebun yang berbeda sehingga memiliki perlakuan budidaya yang berbeda, umur panen yang tidak seragam, serta jumlah buah yang tersedia sangat terbatas. Hal ini mempengaruhi perbedaan proses pematangan buah pasca panen. Untuk mengurangi tingginya tingkat keragaman, maka dilakukan pengelompokkan. Pengelompokan yang dilakukan cukup efektif dalam mengatasi keragaman tersebut, ditunjukkan dengan pengaruh pengelompokkan yang nyata pada seluruh peubah yang diamati, kecuali rasio daging buah dengan kulit buah dan edible part (Tabel 10).

K1 K2

K3