1

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI

SURABAYA, JAWA TIMUR

VETERIANI NOVA MILASARI

C44070036

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ii

ABSTRAK

VETERIANI NOVA MILASARI, C44070036. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Surabaya, Jawa Timur. Dibimbing oleh M. FEDI A. SONDITA dan AKHMAD SOLIHIN.

Surabaya adalah sebuah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, pemerintahan Kota Surabaya, serta pusat bisnis jasa yang sangat signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Kota ini memiliki kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan untuk berbagai fungsi, terutama dalam kegiatan bisnis perdagangan. Pada kenyataannya nelayan dan kegiatan perikanan tetap ada meskipun kota Surabaya telah berkembang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis jasa. Perikanan tangkap di Surabaya sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat lokal yang mengandalkan hasil tangkapan nelayan Surabaya dalam bidang pengolahan produk perikanan yang menjadi ciri khas masyarakat lokal. Nelayan Surabaya masih menggunakan perahu berukuran kurang dari 5 GT, sesuai dengan daerah penangkapan ikan sekarang. Alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan Surabaya adalah jaring klitik, trammel net dan pancing rawai dasar. Permasalahan perikanan tangkap di Surabaya yaitu konflik nelayan lokal dengan nelayan luar, degradasi lingkungan, tidak akuratnya data perikanan, minimnya sumber daya manusia, mahalnya harga BBM dan akses bantuan yang tidak merata. Keadaan internal perikanan tangkap di Surabaya dapat mengatasi berbagai kelemahan yang ada, namun kurang mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk merespons kondisi perkembangan perikanan tangkap di Surabaya. Rumusan strategi berdasarkan urutan prioritas untuk mengelola perikanan yang berbasis di Kenjeran adalah:, (1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (2) mengembangkan kelembagaan dan organisasi pengelolaan perikanan tangkap, (3) meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan tangkap, (4) membuat kebijakan untuk pengaturan pengelolaan perikanan tangkap, (5) meningkatkan pengawasan kegiatan penangkapan ikan, (6) meningkatkan pengawasan daerah pesisir dan (7) mengendalikan armada perikanan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan.

i

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi “Kebijakan Pengelolaan Perikanan

Tangkap di Surabaya, Jawa Timur” adalah karya saya sendiri dengan arahan

dosen pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya ilmiah yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, September 2011

Veteriani Nova Milasari

iii

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI

SURABAYA, JAWA TIMUR

VETERIANI NOVA MILASARI

C44070036

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

iv Judul skripsi : Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Surabaya, Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Veteriani Nova Milasari

NRP : C44070036

Program studi : Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap

Disetujui :

Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II,

Dr.Ir. M. Fedi A. Sondita, M.Sc Akhmad Solihin, S.Pi.MH

NIP.19630315 198703 1 003 NIP. 19790403 200701 1 001

Diketahui :

Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dr.Ir. Budy Wiryawan, M.Sc NIP. 19621223 198703 1 001

v

KATA PENGANTAR

Skripsi dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Surabaya, Jawa Timur” ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2011 di Surabaya, Jawa Timur.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1) Dr.Ir. M. Fedi A. Sondita, M.Sc dan Akhmad Solihin, S.Pi.MH atas arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini;

2) Dr.Ir. Tri Wiji Nurani, M.Si selaku dosen penguji tamu dan Vita Rumanti S.Pi. MT selaku Komisi Pendidikan Departemen PSP FPIK IPB;

3) Seluruh dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK IPB atas ilmu yang telah diberikan selama ini;

4) Mamah, Ayah, Kak Erik dan seluruh keluarga besar atas semangat, motivasi, doa, nasehat dan kasih sayang kepada penulis;

5) Nelly Nailufar, Yayu Siti Nurhasanah, Nurhidayanti, Fathia Amalia dan Annisa Morinda atas persahabatan yang indah dan suka cita selama ini;

6) Pramudya Pratama Putra atas dukungan dan bantuannya selama penelitian; 7) Via, Fanny, Vera, Ibay, Nela, Siti Rohanah dan seluruh PSP 44 Tercinta atas

kenangan-kenangan indah yang tak terlupakan; 8) Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat menyempurnakan hasil yang diperoleh. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan.

Bogor, September 2011

vi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Depok pada tanggal 2 November 1989 dari pasangan Drh.Helmi Suwardi dan Elys Watie. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pendidikan formal penulis dimulai pada tahun 1994 di TK Al-Hamidiyah Depok. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SDN Depok Jaya I pada tahun 1995. Pada tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Depok dan pada tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 3 Depok. Penulis diterima di IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada tahun 2007 dengan mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Selama kuliah, penulis menjadi asisten mata kuliah Manajemen Operasi Penangkapan Ikan dan asisten mata kuliah Eksplorasi Penangkapan Ikan. Penulis mendapatkan kehormatan sebagai Mahasiswa Berprestasi Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 2010. Penulis juga aktif dalam mengikuti kepanitiaan dan organisasi. Penulis menjadi Bendahara pada kepengurusan Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (HIMAFARIN) pada dua periode 2008-2010.

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Surabaya, Jawa Timur” untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap,

vii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 3

1.3 Manfaat Penelitian ... 4

2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sumber Daya Ikan (SDI) ... 5

2.2 Perikanan Tangkap ... 6

2.3 Unit Penangkapan Ikan ... 7

2.4 Kebijakan ... 14

2.5 Pengelolaan Perikanan ... 17

2.5.1 Pengelolaan berbasis masyarakat ... 19

2.5.2 Pengelolaan terpusat ... 21

2.5.3 Pengelolaan co-management ... 23

2.6 Landasan Hukum Pengelolaan Perikanan ... 23

2.6.1 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan j.o. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ... 24

2.6.2 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ... 24

2.6.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ... 24

2.6.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap . 25 2.7 Analisis Permasalahan Perikanan Tangkap ... 25

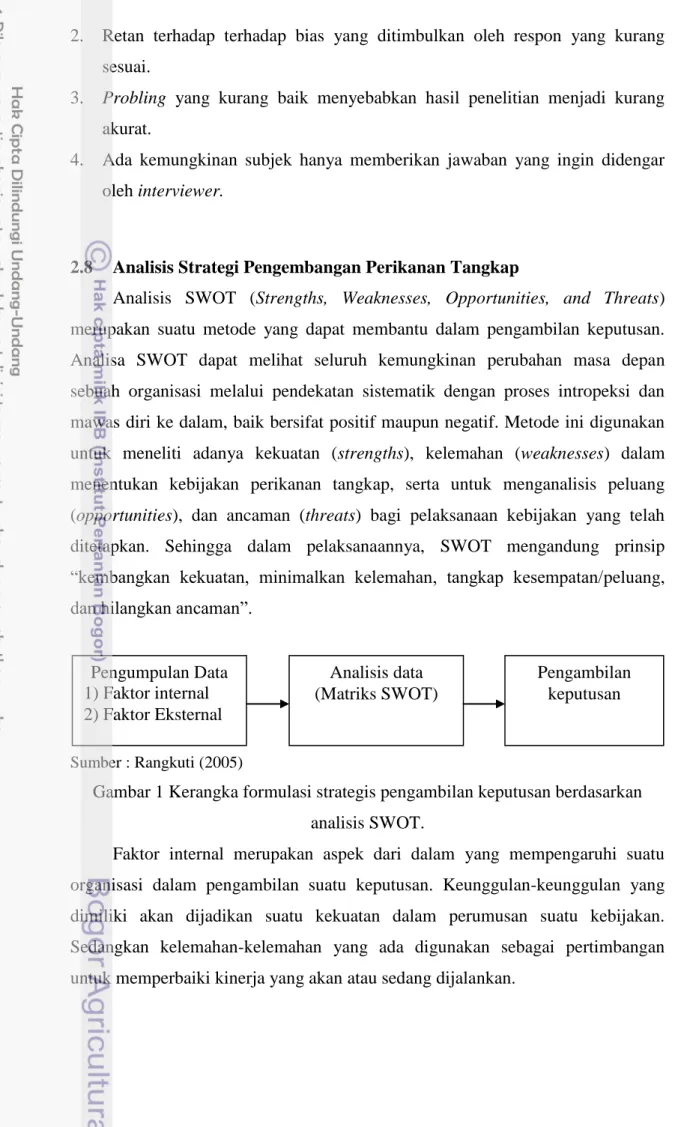

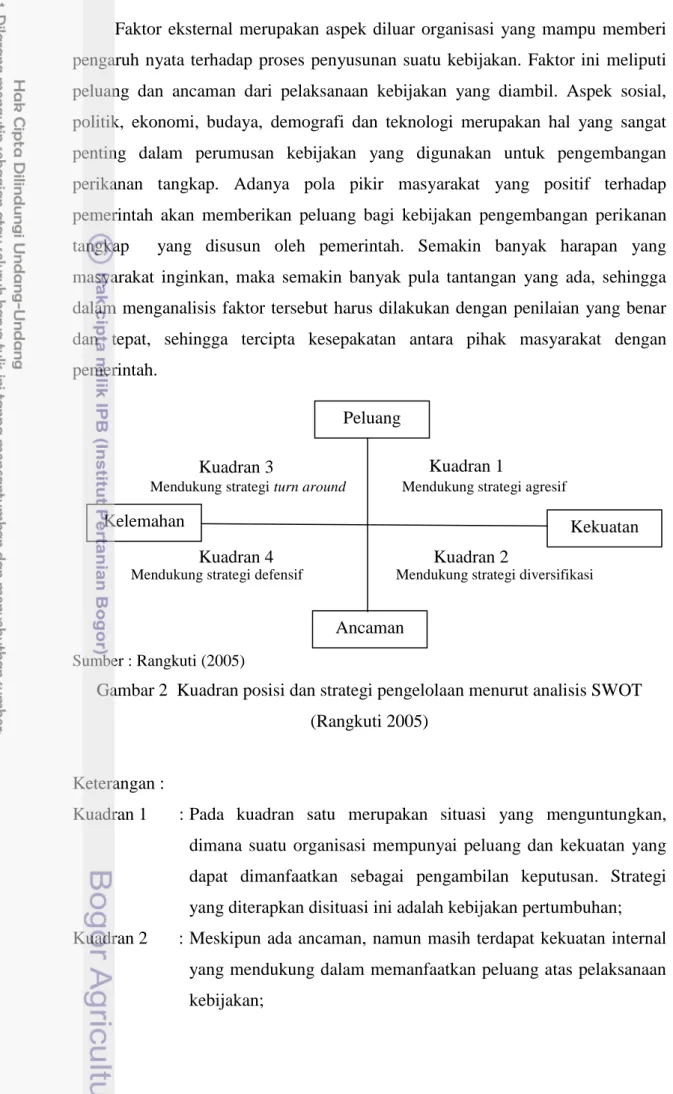

2.8 Analisis Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap ... 27

2.9 Matriks Perencanaan Strategis Kualitatif (QSPM)... 29

3 METODOLOGI 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 31

3.2 Metode Penelitian ... 31

3.2.1 Pengumpulan data ... 31

viii 3.3 Analisis Data ... 33 3.3.1 Deskripsi ... 33 3.3.2 Analisis SWOT ... 33 3.3.3 Matriks QSPM ... 37 3.4 Pengambilan Keputusan ... 38

4 KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN 4.1 Keadaan Geografis dan Iklim ... 39

4.2 Iklim dan Curah Hujan ... 39

4.3 Kondisi Demografi ... 40

4.3.1 Penduduk ... 40

4.3.2 Pendidikan ... 40

4.4 Perdagangan dan Industri ... 41

4.5 Perekonomian Daerah ... 43

5 KEADAAN PERIKANAN TANGKAP SURABAYA 5.1 Perikanan Kota Surabaya ... 45

5.2 Perikanan Tangkap Kota Surabaya ... 45

5.3 Unit Penangkapan Ikan ... 45

5.3.1 Kapal atau perahu ... 46

5.3.2 Alat tangkap ... 47

5.3.3 Nelayan ... 47

5.4 Jenis Hasil Tangkapan yang Didaratkan ... 49

5.5 Daerah Penangkapan Ikan ... 49

5.6 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap ... 49

5.7 Penanganan Hasil Tangkapan ... 51

5.8 Pemasaran Hasil Tangkapan... 51

5.9 Sarana dan Lembaga Penunjang Usaha Perikanan ... 52

5.9.1 Pasar produk hasil laut ... 52

5.9.2 Sentra kerajinan hasil laut dan olahan hasil laut ... 53

5.9.3 Kelompok nelayan ... 53

5.9.4 Dinas Pertanian Surabaya ... 55

6 HASIL PENELITIAN 6.1 Deskripsi Teknis Unit Penangkapan Ikan Dominan di Surabaya ... 57

6.1.1 Jaring klitik ... 57

6.1.2 Trammel net ... 60

6.1.3 Pancing rawai dasar... 62

ix 6.3 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pada Perikanan

Surabaya ... 67

6.3.1 Identifikasi potensi dan masalah umum perikanan laut ... 67

6.3.2 Matriks IFAS dan EFAS ... 70

6.3.3 Matriks SWOT ... 72

6.4 Prioritas Strategi Pengembangan ... 75

7 PEMBAHASAN ... 79

8 KESIMPULAN DAN SARAN ... 83

8.1 Kesimpulan ... 83

8.2 Saran ... 84

DAFTAR PUSTAKA ... 85

x

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Klasifikasi alat penangkap ikan ... 8

2 Beberapa prinsip dasar pengelolaan perikanan ... 18

3 Faktor internal dan eksternal ... 33

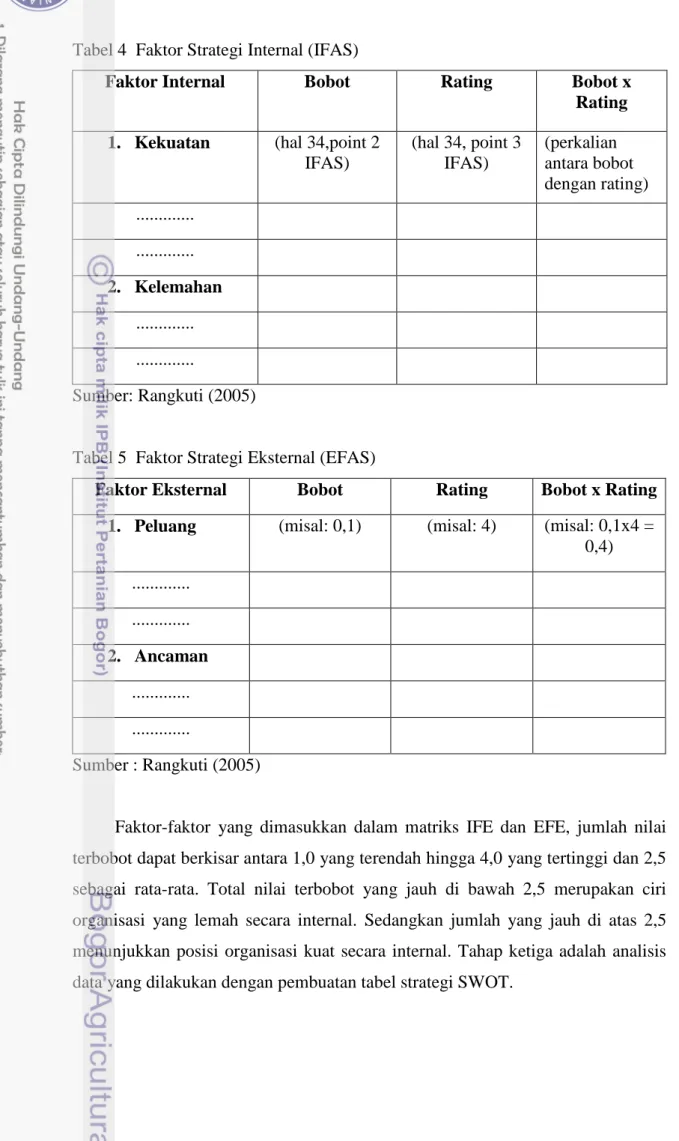

4 Faktor strategi internal (IFAS) ... 35

5 Faktor strategi eksternal (EFAS)... 35

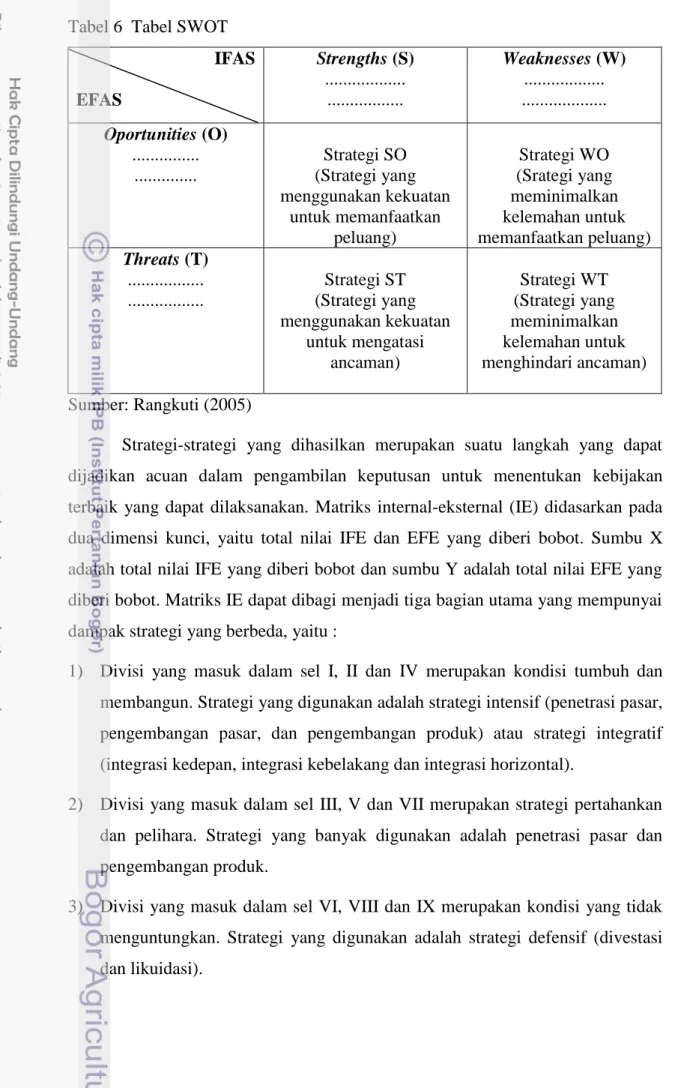

6 Tabel SWOT ... 36

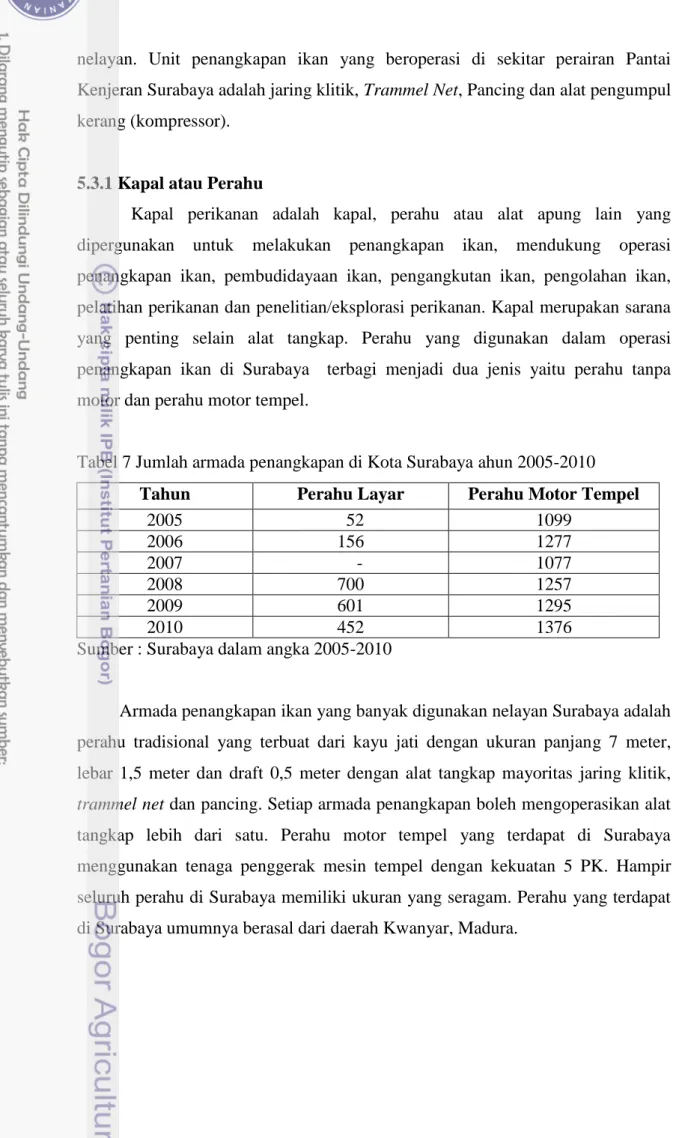

7 Jumlah armada penangkapan di Surabaya Tahun 2005-2010 ... 46

8 Jumlah dan jenis alat tangkap di Surabaya ... 47

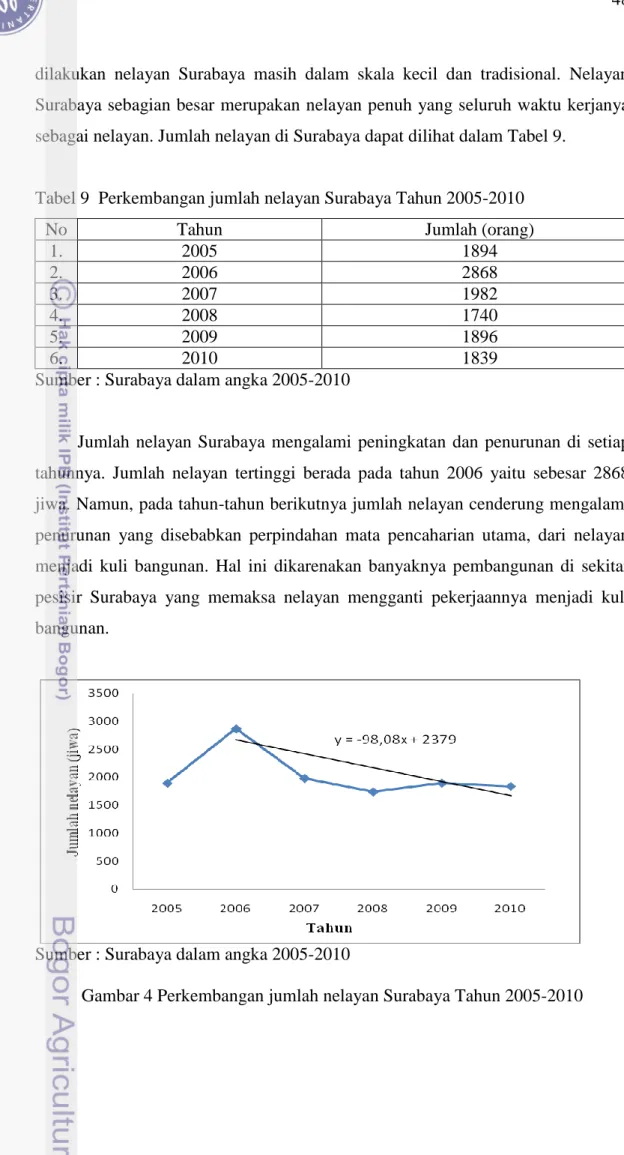

9 Perkembangan jumlah nelayan Surabaya Tahun 2005-2010 ... 48

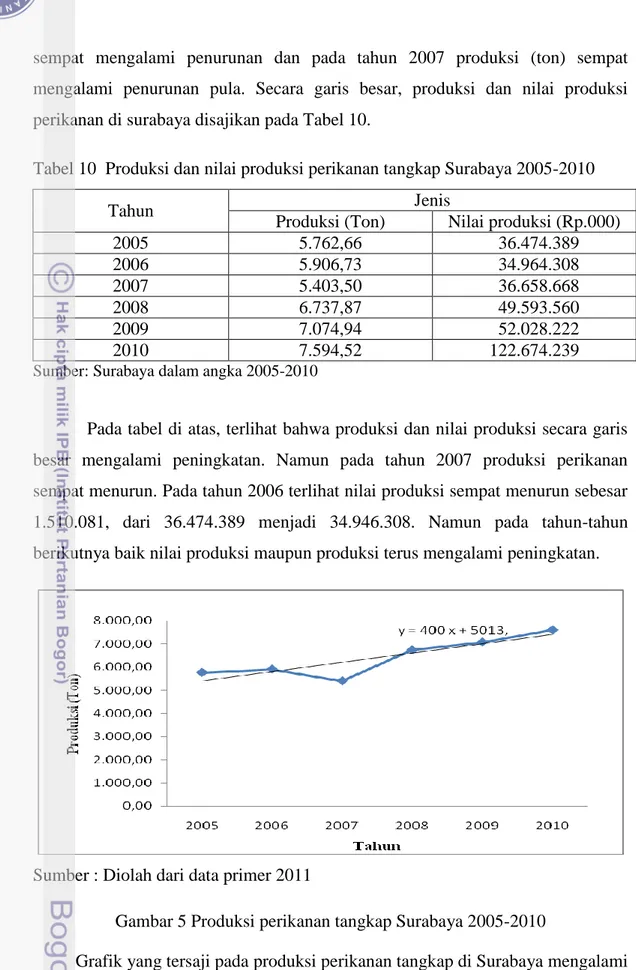

10 Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap Surabaya2005-2010 ... 50

11 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) Perikanan tangkap Kota Surabaya ... 71

12 Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) perikanan tangkap Kota Surabaya ... 72

13 Matriks SWOT pengembangan usaha perikanan tangkap Surabaya ... 74

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Kerangka formulasi strategis pengambilan keputusan berdasarkan

analisis SWOT ... 27

2 Kuadran posisi dan strategi pengelolaan menurut analisis SWOT ... 28

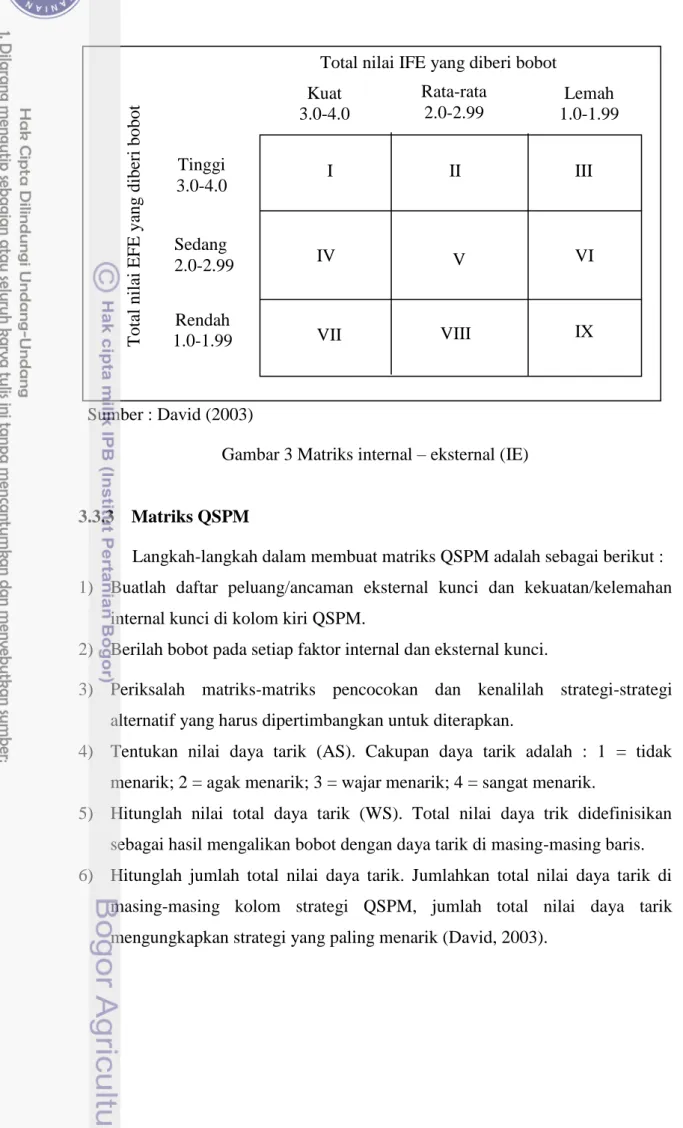

3 Matriks internal-eksternal ... 37

4 Perkembangan jumlah nelayan Surabaya 2005-2010 ... 48

5 Produksi perikanan tangkap Surabaya 2005-2010 ... 50

6 Nilai produksi perikanan tangkap Surabaya 2005-2010 ... 51

7 Konstruksi alat tangkap jaring klitik ... 58

8 Konstruksi alat tangkap trammel net ... 61

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Peta lokasi penelitian ... 88 2 Daftar pertanyaan wawancara nelayan dan Subdinas Perikanan

dan Kelautan ... 89 3 Lokasi daerah penangkapan ikan nelayan Kota Surabaya ... 92 4 Struktur organisasi dari Dinas Pertanian Kota Surabaya ... 93 5 Penilaian bobot faktor strategis internal perikanan tangkap Kota

Surabaya ... 94 6 Penilaian bobot faktor strategis eksternal perikanan tangkap Kota

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis kegiatan penangkapan ikan di Indonesia saat ini tidak hanya di tempat-tempat terpencil yang jauh dari perkotaan dimana biasa terdapat pusat-pusat pemerintahan, bisnis ataupun pemukiman. Hal ini dapat dijumpai di beberapa kota, seperti Cirebon (Keristina 2011), Yogyakarta (Nadeak 2009) dan Pekalongan (Liswardana 2011). Adanya basis penangkapan ikan di kota-kota tersebut biasanya disebabkan kegiatan perikanan telah ada jauh sebelum tempat-tempat tersebut tumbuh menjadi kota-kota seperti saat ini. Adanya basis-basis tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa kegiatan perikanan dapat bertahan sementara kota-kota tersebut cenderung mengembangkan sektor ekonomi secara konvensionil, yaitu mengandalkan sektor bisnis jasa dan perdagangan sebagai andalan utama. Kota-kota tersebut masih dapat mengakomodasi kegiatan ekonomi masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam (resource-based), dalam hal ini sumber daya ikan. Sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) untuk mengelola sumber daya alam yang berada dalam wilayah sesuai undang-undang yang berlaku, tentu pemerintah daerah memiliki kebijakan yang dapat menjaga pembangunan perikanan secara berkelanjutan.

Surabaya adalah sebuah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia dengan penduduk sebanyak 4.389.140 jiwa (Dispenduk 2010). Kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Pemerintahan Kota Surabaya, dan pusat bisnis jasa yang sangat signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Kota ini memiliki kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan untuk berbagai fungsi, terutama dalam kegiatan bisnis perdagangan. Saat ini, Surabaya memiliki sembilan kecamatan yang berbatasan langsung dengan pesisir dan terdapat perikanan tangkap. Kesembilan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Gununganyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Bulak, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Sukolilo (Lampiran 1). Penelitian ini difokuskan pada perikanan di Kecamatan Bulak dan Kenjeran

karena kedua kecamatan tersebut dianggap dapat mewakili keadaan perikanan tangkap di Surabaya dengan hasil laut paling baik, sarana prasarana yang memadai dan mewakili alat tangkap yang digunakan oleh nelayan-nelayan di Surabaya. Secara sepintas, dari aspek sosial-ekonomi, kehidupan nelayan di pesisir Surabaya masuk dalam kategori menengah ke bawah (Pristyandana 2010).

Potensi perikanan yang dimanfaatkan oleh nelayan Surabaya tampaknya tidak terbatas pada perairan pesisir Surabaya. Selat Madura dengan perairan pesisir utara Jawa Timur dan pesisir selatan Madura adalah perairan potensial yang telah dimanfaatkan oleh nelayan Surabaya. Masyarakat nelayan Surabaya memproduksi hasil laut yang kemudian dijual dalam bentuk ikan segar atau diolah menjadi bahan makanan, seperti kerupuk, terasi, ikan asin dan ikan asap. Anggota masyarakat yang bukan nelayan namun memiliki keterampilan dapat memanfaatkan hasil laut dalam bentuk lain, seperti memanfaatkan cangkang kerang, pecahan terumbu karang dan kulit kerang sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan suvenir atau cinderamata. Banyak masyarakat di pesisir Surabaya yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut tersebut.

Keberadaan para nelayan di kawasan perkotaan sangat menarik untuk diteliti mengingat kondisi lingkungan, termasuk lingkungan perairan, dari suatu kota industri biasanya tergolong tidak sehat karena sudah tercemar logam berat sehingga habitat yang sehat untuk kehidupan ikan dan biota air lainnya mungkin sudah sangat terbatas atau bahkan tidak ada lagi. Dalam kondisi lingkungan seperti itu, tentu nelayan tersebut memiliki cara yang berbeda dari nelayan di tempat lain yang ikannya masih melimpah dan lingkungan perairannya masih sehat atau mendukung.

Mengingat kegiatan perikanan termasuk kegiatan masyarakat yang penting, tentu Pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan cara-cara tertentu pula sehingga kegiatan perikanan rakyat tersebut dapat berkelanjutan. Beberapa pertanyaan berikut menarik untuk dicari jawabannya, seperti: (1) sejauh mana Pemerintah Kota Surabaya berperan dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) usaha apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memperhatikan atau mengendalikan penyebab kerusakan ekosistem pantai di Surabaya, seperti

penambangan pasir liar, reklamasi di sekitar pantai secara besar-besaran, pembuatan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang menyebabkan pendangkalan sehingga nelayan sulit pergi melaut, serta (3) sejauh mana Pemerintah Kota Surabaya memperhatikan keterampilan masyarakat agar mereka dapat mandiri dan mengembangkan usahanya agar dapat mensejahterakan diri di kota ini juga menarik untuk diketahui.

Penelitian ini menyangkut kebijakan perikanan tangkap Kota Surabaya terhadap masyarakat nelayan di pesisir Surabaya. Penelitian ini dilandasi kenyataan bahwa nelayan dan kegiatan perikanan tetap ada meskipun kota Surabaya telah berkembang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis jasa. Sumber daya ikan di perairan yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Kota setempat sangat terbatas sehingga nelayan harus beroperasi juga di tempat lain. Meskipun kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya rendah (kurang dari 5%), namun perikanan tangkap berperan besar terhadap sumber kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal bergantung penuh terhadap kegiatan perikanan tangkap, terutama sebagai sumber bahan baku pembuatan produk ikan yang menjadi ciri khas masyarakat lokal. Produk ikan lokal tersebut di antaranya adalah ikan asap dan keripik maupun kerupuk yang berbahan dasar dari hasil tangkapan nelayan lokal. Memperhatikan potensi dampak pembangunan ke depan dan agar kegiatan perikanan yang penting tersebut dapat terus berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kebijakan yang efektif dalam rangka mengelola sumberdaya ikan yang ada. Pengambilan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat merupakan langkah awal untuk mengembangkan perikanan tangkap guna meningkatkan perekonomian daerah, khususnya kesejahteraan masyarakat pesisir yang mengandalkan penangkapan ikan sebagai sumber utama pendapatan keluarganya.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1) Mengetahui kondisi umum perikanan tangkap di Surabaya; 2) Mengidentifikasi permasalahan perikanan tangkap di Surabaya;

3) Merumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam pengelolaan perikanan tangkap di Surabaya.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai pengelola perikanan, masyarakat nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya ikan, dan kepada kalangan akademisi ilmu perikanan dan kelautan pada umumnya. Pemerintah Kota Surabaya dapat mempertimbangkan pilihan kebijakan yang direkomendasikan dari penelitian ini. Para nelayan dapat segera memperhatikan hasil penelitian ini untuk membangun kemampuan diri dalam mempertahankan atau menyesuaikan diri (adaptasi) terhadap tren perkembangan di masa yang akan datang. Semoga para akademisi memperhatikan dan menyadari bahwa kegiatan perikanan tangkap juga terjadi di kota-kota besar, dan keberlanjutan perikanan dalam sinergi dengan pembangunan perkotaan merupakan tantangan yang harus dipecahkan rumusannya.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Daya Ikan

Definisi sumber daya ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah potensi semua jenis ikan. Ikan merupakan segala jenis mahluk hidup yang seluruh atau sebagian dari daur hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. Jenis ikan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah :

1) Pisces (ikan bersirip);

2) Crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sejenisnya);

3) Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sejenisnya);

4) Coelenterata (ubur-ubur dan sejenisnya);

5) Echinodermata (teripang, bulu babi, dan sejenisnya);

6) Amphibia (kodok dan sejenisnya);

7) Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sejenisnya);

8) Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sejenisnya);

9) Algae (rumput laut dan tumbuhan yang hidupnya di dalam air);

10) Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis di atas.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya ikan yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Luas perairan laut Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari 0,3 juta km2 perairan laut teritorial, 2,8 juta km2 perairan kepulauan, dan 2,7 juta km2 perairan ZEE Indonesia. Perairan laut yang sangat luas, kaya akan jenis-jenis maupun potensi sumberdaya perikanan yang bila dikelola secara optimal tanpa mengganggu kelestariannya akan memberikan manfaat yang besar dalam menyediakan pangan berprotein hewani, meningkatkan devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut, meningkatkan penghasilan sekaligus pendapatan untuk kesejahteraan nelayan (Subani dan Barus 1989).

Menurut DKP (2005), potensi lestari sumber daya ikan Indonesia di perairan teritorial dan ZEE Indonesia untuk pelagis besar sekitar 1,65 juta

ton/tahun, pelagis kecil sekitar 3,6 juta ton/tahun, demersal sekitar 1,36 juta ton/tahun, ikan karang sebesar 145 ribu ton/tahun, udang paneid sebesar 94,8 ribu ton/tahun, lobster sebesar 4,8 ribu ton/tahun dan cumi-cumi sebesar 28,25 ribu ton/tahun. Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Ikan merupakan sumberdaya yang bersifat renewable atau bersifat dapat pulih/diperbaharui. Namun sumberdaya ikan bukannya tak terbatas. Oleh karena itu sumberdaya yang terbatas itu harus dikelola dengan baik karena tanpa adanya pengelolaan yang baik akan menimbulkan eksploitasi berlebihan dan tenaga kerja berlebihan.

2.2 Perikanan Tangkap

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan definisi penangkapan ikan ialah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkan. Perikanan tangkap merupakan kegiatan ekonomi dalam penangkapan/ pengumpulan binatang dan tanaman air, baik di laut maupun perairan umum secara bebas.

Pengembangan perikanan tangkap di Indonesia hingga saat ini belum dapat dikatakan berhasil karena masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan perikanan tangkap yang dihadapai Indonesia saat ini diantaranya adalah: (1) masih lemahnya sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap dan penguasaan teknologi tepat guna yang berakibat pada rendahnya produksi; (2) kompetisi pada penggunaan lahan perairan antar daerah sebagai dampak dari semakin banyaknya penduduk di wilayah pesisir; (3) masih berlangsungnya

overfishing di beberapa wilayah; (4) kenaikan dan kelangkaan BBM yang

semakin membebani nelayan untuk melaut; (5) tingginya illegal fishing yang mengakibatkan kerugian negara dan semakin cepatnya penurunan sumberdaya perikanan dan kelautan; (6) kerusakan ekosistem perairan sebagai dampak dari eksploitasi berlebih dan bencana alam; (7) tumpang tindih kewenangan dalam pemberian ijin dan adanya peraturan yang tidak memberikan iklim kondusif bagi

investasi perikanan; (8) rendahnya penggunaan teknologi dan kemampuan penanganan serta pengolahan perikanan yang berakibat sebagai rendahnya mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan; (9) proses penangan dan pengolahan hasil yang kurang memperhatikan keamanan produk perikanan; dan (10) keterbatasan infrastruktur perikanan, permodalan, lemahnya koordinasi dan kelembagan perikanan (Monintja,1989 yang dikutip oleh Ismuryandi, 2006).

2.3 Unit Penangkapan Ikan

Unit penangkapan ikan adalah seperangkat teknologi berikut penggunanya yang menyebabkan teknologi tersebut dapat berfungsi atau digunakan untuk menghasilkan ikan, baik jenis ikan sasaran utama maupun bukan. Perangkat teknologi tersebut adalah kapal ikan, alat penangkapan ikan dan nelayan. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian (eksplorasi) perikanan. Perahu atau kapal penangkapan ikan di laut dapat dibedakan menjadi tiga kategori berikut (Diniah 2008):

1) Perahu tanpa motor (PTM), yaitu perahu yang tidak menggunakan tenaga mesin sebagai tenaga penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung untuk menggerakkan kapal;

2) Perahu motor tempel adalah perahu yang menggunakan mesin atau motor tempel sebagai tenaga penggerak yang diletakkan di bagian luar perahu, baik diletakkan di buritan maupun di sisi perahu; dan

3) Kapal motor, yaitu kapal yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak yang diletakkan di dalam kapal.

Unit penangkapan ikan merupakan kesatuan teknis dalam suatu operasi penangkapan yang biasanya terdiri dari kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan yang dipergunakan. Hal ini berarti bahwa jika satu kapal penangkap ikan dalam satu tahun operasi dengan menggunakan dua jenis alat yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula, maka jumlah unit penangkapan ikan dihitung 2 (dua). Berdasarkan data KKP (2009) klasifikasi unit penangkapan

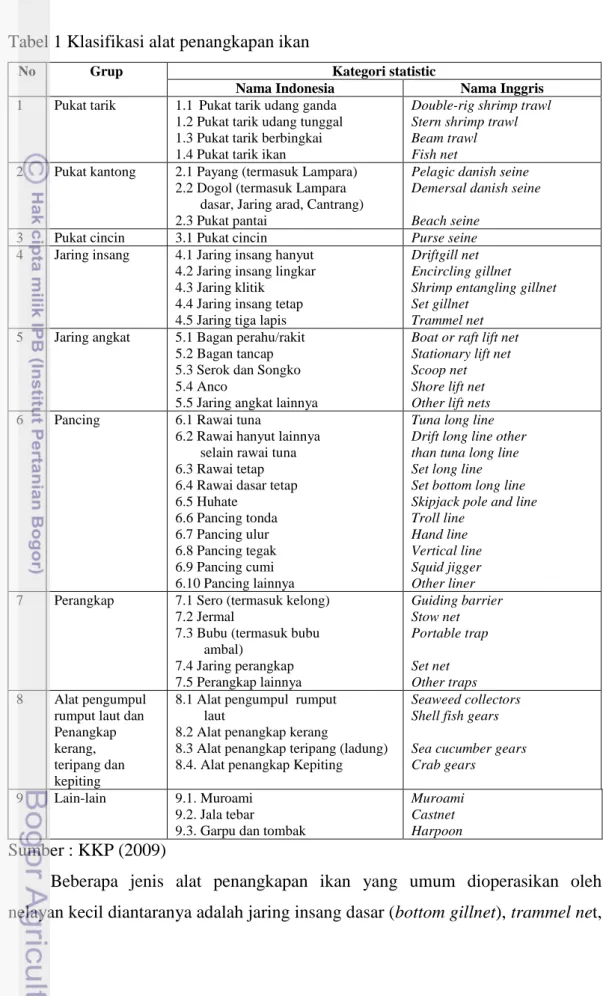

ikan diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi jenis alat penangkapan ikan, untuk perikanan tangkap di laut berikut klasifikasinya (Tabel 1).

Tabel 1 Klasifikasi alat penangkapan ikan

No Grup Kategori statistic

Nama Indonesia Nama Inggris

1 Pukat tarik 1.1 Pukat tarik udang ganda 1.2 Pukat tarik udang tunggal 1.3 Pukat tarik berbingkai 1.4 Pukat tarik ikan

Double-rig shrimp trawl Stern shrimp trawl Beam trawl Fish net

2 Pukat kantong 2.1 Payang (termasuk Lampara) 2.2 Dogol (termasuk Lampara dasar, Jaring arad, Cantrang) 2.3 Pukat pantai

Pelagic danish seine Demersal danish seine Beach seine

3 Pukat cincin 3.1 Pukat cincin Purse seine

4 Jaring insang 4.1 Jaring insang hanyut 4.2 Jaring insang lingkar 4.3 Jaring klitik

4.4 Jaring insang tetap 4.5 Jaring tiga lapis

Driftgill net Encircling gillnet Shrimp entangling gillnet Set gillnet

Trammel net

5 Jaring angkat 5.1 Bagan perahu/rakit 5.2 Bagan tancap 5.3 Serok dan Songko 5.4 Anco

5.5 Jaring angkat lainnya

Boat or raft lift net Stationary lift net Scoop net Shore lift net Other lift nets

6 Pancing 6.1 Rawai tuna

6.2 Rawai hanyut lainnya selain rawai tuna 6.3 Rawai tetap 6.4 Rawai dasar tetap 6.5 Huhate 6.6 Pancing tonda 6.7 Pancing ulur 6.8 Pancing tegak 6.9 Pancing cumi 6.10 Pancing lainnya

Tuna long line Drift long line other than tuna long line Set long line Set bottom long line Skipjack pole and line Troll line

Hand line Vertical line Squid jigger Other liner

7 Perangkap 7.1 Sero (termasuk kelong) 7.2 Jermal

7.3 Bubu (termasuk bubu ambal) 7.4 Jaring perangkap 7.5 Perangkap lainnya Guiding barrier Stow net Portable trap Set net Other traps 8 Alat pengumpul rumput laut dan Penangkap kerang, teripang dan kepiting

8.1 Alat pengumpul rumput laut

8.2 Alat penangkap kerang

8.3 Alat penangkap teripang (ladung) 8.4. Alat penangkap Kepiting

Seaweed collectors Shell fish gears Sea cucumber gears Crab gears

9 Lain-lain 9.1. Muroami

9.2. Jala tebar

9.3. Garpu dan tombak

Muroami Castnet Harpoon

Sumber : KKP (2009)

Beberapa jenis alat penangkapan ikan yang umum dioperasikan oleh nelayan kecil diantaranya adalah jaring insang dasar (bottom gillnet), trammel net,

pancing dan rawai dasar. Jenis alat bantu yang digunakan nelayan yang menangkap atau mengumpulkan biota di dasar laut adalah kompresor yang digunakan untuk mengalirkan udara untuk pernapasan nelayan di bawah laut. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa contoh unit penangkapan ikan yang biasanya dioperasikan oleh nelayan kecil.

1) Jaring insang

Jaring insang atau gillnet mempunyai beberapa nama lain, di antaranya adalah jaring rahang. Istilah gillnet didasarkan pada pemikiran bahwa ikan-ikan tertangkap dengan cara terjerat mata jaring pada bagian tutup insang atau

operculum pada mata jaring. Jaring insang merupakan alat penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang yang ukuran mata jaringnya disesuaikan dengan sasaran yang akan ditangkap (ikan, udang) dan dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali is bawah atau tanpa ris bawah untuk menghadang arah renang ikan, sehingga ikan sasaran terjerat mata jaring atau terpuntal pada bagian tubuh jaring. Jaring ini terdiri dari satuan-satuan jaring yang biasa disebut tingting (pieces). Di dalam pengoperasiaanya biasanya terdiri atas beberapa tingting yang digabung menjadi satu sehingga merupakan suatu perangkat (unit) yang panjang, tergantung dari banyaknya tingting yang akan dioperasikan. Jaring insang ini ada yang terdiri dari satu lapis maupun tiga lapis jaring (jatilap).

Jaring insang termasuk alat tangkap yang selektif, besar mata jaring dapat disesuaikan dengan ukuran ikan yang akan ditangkap. Dilihat dari cara pengoperasiannya, alat tangkap ini ada yang dihanyutkan (drift gillnet), dilabuh (set gillnet), dan dilingkarkan (encircling gillnet). Pengoperasian jaring insang ini ada yang di dasar perairan (bottom gillnet), permukaan perairan (surface gillnet) maupun lapisan tengah perairan (Subani dan Barus 1989).

(1) Jaring insang dasar

Jaring insang dasar atau bottom gillnet adalah jaring insang, jaring rahang yang dioperasikan dengan cara direntangkan secara vertikal dekat dasar laut. Cara penempatan jaring insang dasar ini disesuaikan dengan ikan-ikan yang menjadi jenis ikan yang tujuan penangkapan ikan, yaitu ikan-ikan dasar (bottom fish) ataupun ikan-ikan damersal. Pada umumnya yang disebutkan dengan gill net

dasar ialah jaring dengan bentuk empat persegi panjang, mempunyai mata jaring yang sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar jaring lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya, dengan perkataan lain, jumlah mesh depth lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mesh size pada arah panjang jaring. Pada lembaran-lembaran jaring, pada bagian atas dilekatkan pelampung (float) dan pada bagian bawah dilekatkan pemberat (sinker). Dengan menggunakan dua gaya yang berlawanan arah, yaitu bouyancy dari float yang bergerak menuju keatas dan

sinking force dari sinker ditambah dengan berat jaring didalam air yang bergerak

menuju kebawah, maka jaring akan terentang (Subani 1989). Kondisi jaring, seperti baik buruknya rentangan jaring, tidak dapat diketahui dengan mudah dari permukaan laut.

Pada kedua ujung jaring insang dasar terdapat tali yang menghubungkan

dengan jangkar agar posisi jaring tetap tidak berpindah tempat, baik secara vertikal maupun horizonal. Posisi jaring dapat diperkirakan dengan melihat posisi pelampung tanda di permukaan laut yang terhubung dengan ujung jaring yang berada di bawah air.

Jenis-jenis ikan yang biasa menjadi tujuan penangkapan dari jaring ini di antaranya adalah cucut, ikan sebelah (flatfish), manyung dan berbagai jenis ikan lain yang berada di dasar atau dekat dasar perairan, baik jenis ikan dasar maupun ikan pelagis yang kebetulan mendekati dasar laut, terutama di perairan pantai yang dangkal.

Teknik dan tahapan pengoperasian jaring insang dasar terdiri dari setting dan haulling. Pada saat melakukan setting, kapal diarahkan ke tengah kemudian dilakukan pemasangan jaring bottom gillnet oleh anak buah kapal (ABK). Jaring

bottom gill net dipasang tegak lurus terhadap arus sehingga nantinya akan dapat

menghadang gerombolan ikan. Setelah dilakukan setting dan ikan yang telah terkumpul dirasa sudah cukup banyak, maka dilakukan haulling dengan menarik jaring bottom gill net dari dasar perairan ke permukaan (jaring ditarik keatas kapal). Setelah semua hasil tangkap dan jaring ditarik ke atas kemudian baru dilakukan kegiatan penyortiran (FAO 1980).

(2) Trammel net

Trammel net merupakan jaring berbentuk empat persegi panjang namun

terdiri dari tiga lapis jaring, yaitu dua lembar jaring luar (outer net) dan satu lembar jaring dalam (inner net). Sama seperti jaring insang lainnya, trammel net dilengkapi dengan pelampung, pemberat dan tali ris. Dengan konstruksi tersebut,

trammel net sering juga disebut sebagai jaring insang berlapis tiga (triple net).

Ikan atau udang yang tertangkap oleh trammel net biasanya tersangkut jaring oleh lebih dari satu mata jaring, dan tidak selalu terjerat pada bagian insangnya. Agar dapat memuntal dengan baik jaring ini harus sangat fleksibel atau tidak kaku; bahan yang biasa dipakai adalah polyamide (PA). Bagian pinggiran jaring (selvedge) yang berfungsi sebagai pelindung agar trammel net tidak mudah rusak biasanya terbuat dari bahan dari polyethylene (PE) (Subani dan Barus 1989).

Salah satu contoh spesifikasi trammel net menurut Departemen Pertanian (1985) adalah sebagai berikut:

(1) tubuh jaring terdiri dari 3 lapis, yaitu 1 lapisan jaring dalam dan 2 lapisan jaring luar yang mengapit lapisan jaring dalam; ukuran mata jaring lapisan dalam lebih kecil dari pada ukuran mata jaring lapisan luar,

(2) lapisan jaring dalam terbuat dari bahan polyamide (PA) berukuran 210 dp-210 d4 dengan ukuran mata jaring nya berkisar antara 1,5 – 1,75 inci (38,1 mm -44,4 mm), setiap lembar jaring mempunyai ukuran panjang 65,25 m (1.450 mata) dan tingginya 51 mata,

(3) Lapisan jaring luar terbuat dari polyamide (PA) dengan benangnya lebih besar (210 d6), setiap lembar jaring panjangnya terdiri dari 19 mata dan tingginya 7 mata dengan ukuran mata jaring 10,4 inci (265 min),

(4) Serampat (selvedge) berfungsi untuk memperkuat kedudukan jaring pada penggantungnya, mata jaring berukuran 45 mm dan terdiri dari 1 – 2 mata pada pinggiran jaring bagian atas dan 5 – 6 mata pada pinggiran jaring bagian bawah. Bahan serampat adalah kuralon atau polyethylene (PE) dengan ukuran 210 d4 – 210 d6,

(5) Tali ris, trammel net dilengkapi dengan dua buah tali ris yaitu tali ris atas dan tali ris bawah; tali ris terbuat dari bahan polyethylene (PE) dengan

garis tengah tali 2 – 4 mm. Panjang tali ris atas berkisar antara 25,5 – 30 m, sedangkan tali ris bawah antara 30 – 32 m;

(6) Pelampung yang digunakan adalah pelampung plastik No. 18 dengan jarak pemasangan antara 40 – 50 cm. Tali pelampung terbuat dari bahan

polyethylene dengan garis tengah 3 – 4 mm;

(7) Pemberat dibuat dari bahan timah (timbal) yang berbentuk lonjong, dengan berat antara 10 – 13 gram/buah. Pemasangan pemberat dilakukan dengan jarak antara 19 – 25 cm, pada sebuah tali yang terbuat dari

Polyethylene dengan garis tengah 2 mm. Disamping itu biasanya pada

jarak 12 m dari ujung jaring pada tali yang diikatkan ke kapal masih dipasang pemberat tambahan dari batu seberat kira-kira 20 kg.

(8) Tali penghubung jaring dan perahu, terbuat dari polyethylene bergaris tengah 7,5 – 10 mm, dilengkapi sebuah swivel dengan garis tengah 6 – 7,5 cm yang dipasang pada sambungan tali ke kapal dan kedua tali ris atas dan bawah.

Trammel net dapat dioperasikan dengan tiga cara, yaitu cara lurus, cara

setengah lingkaran dan cara lingkaran. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua cara mengoperasikan trammel net.

1. Cara lurus:

Cara ini adalah yang biasa dilakukan oleh para nelayan, Jumlah lembaran jaring berkisar antara 10 – 25 tinting. Perahu yang digunakan adalah perahu tanpa motor atau motor tempel, dengan tenaga kerja antara 3 – 4 orang. Pada cara ini

Trammel net dioperasikan di dasar laut secara lurus dan berdiri tegak. Setelah

ditunggu selama 1/2 – 1 jam, kemudian dilakukan penarikan dan penglepasan ikan atau udang yang tertangkap.

2. Cara setengah lingkaran:

Pengoperasiannya dilakukan dengan menggunakan perahu motor dalam (inboard motor) atau perahu motor luar (outboard motor). Satu unit trammel net dapat mengoperasikan jaring 60 – 80 tinting (lembar jaring) dengan tenaga kerja sebanyak 8 orang. Pada cara ini trammel net dioperasikan di dasar perairan

dengan melingkarkan jaring hingga membentuk setengah lingkaran. Kemudian ditarik ke kapal dan ikan & udang yang tertangkap dilepaskan.

3. Cara lingkaran:

Pengoperasiannya dilakukan dengan menggunakan perahu motor dalam seperti pada cara setengah lingkaran. Caranya adalah dengan melingkarkan jaring di dasar perairan hingga membentuk lingkaran. Setelah itu jaring ditarik ke kapal dan udang serta ikan yang tertangkap diambil.

Jenis hasil tangkapan utama alat tangkap trammel net adalah udang. Beberapa jenis ikan lain yang tertangkap dengan alat tangkap ini antara lain jenis ikan dasar seperti ikan pari, gulamah, kerot-kerot dan lain-lain (Deptan 1985).

2) Pancing rawai dasar

Pancing merupakan salah satu alat tangkap yang umum dikenal oleh masyarakat. Pada prinsipnya pancing terdiri dari dua komponen utama yaitu tali dan mata pancing. Meskipun terdiri dari dua komponen utama, namun sesuai dengan macam dan jenisnya dapat dilengkapi dengan komponen-komponen lain

seperti pemberat dan pelampung. Rawai dasar merupakan salah satu alat tangkap

ikan demersal yang sudah dikenal oleh nelayan. mempunyai mata pancing yang banyak yang digantungkan pada suatu tali yang panjang melalui tali penghubung yang disebut tali cabang,agar mata pancing dapat berada disekitar dasar perairan secara menetap maka dilengkapi pemberat dan pelampung pada posisi dan kedalaman tertentu.tali cabang relatif pendek (5-10 m). Oleh karena itu, tali pelampung dibuat relatif panjang. Pengoperasian rawai dasar dilakukan di dasar perairan dengan menggunakan umpan saat melakukan penangkapan.

Berikut adalah tahapan dan cara mengoperasikan pancing: 1) Penurunan rawai (setting)

Setting dilakukan setelah kapal sampai di daerah penangkapan ikan yang

dituju, alat-alat yang dipersiapkan meliputi unit rawai, boks pendingin, dan umpan. peralatan yang pertama diturunkan adalah pelampung dan tiang bendera, kemudian tali pelampung, tali utama dan tali cabang yang telah diberi umpan pada mata pancingnya. Penurunan alat ke dalam perairan harus diperhatikan agar unit pancing rawai memotong arus. Hal ini disebabkan karena ikan mempunyai kebiasaan berenang menentang arus, sehingga dengan posisi alat menentang arus

berarti akan memperluas areal penangkapan. Waktu yang dibutuhkan untuk

setting sekitar 1-2 jam.

2) Pendiaman rawai (soaking)

Soaking dilakukan kurang lebih 1-3 jam, hal ini dilakukan untuk menunggu

ikan hasil tangkapan terjerat pada rawai yang telah dipasang. 3) Penarikan rawai (hauling)

Pada saat melakukan hauling, yang pertama dilakukan adalah mengangkat pelampung yang terpasang pada tali utama ke atas kapal. Setelah tali pelampung tanda dilepas, kemudian tali utama dimasukkan ke dalam penggulung. Tali utama yang tidak bisa masuk ke dalam penggulung biasanya ditampung dalam keranjang, kemudian tali cabang disusun di sepanjang tali utama dan yang terakhir ditumpukkan dalam tali pelampung (Subani dan Barus 1989).

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004, yang dimaksud dengan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu kerja yang dipergunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan, berikut klasifikasinya (Diniah 2008) :

1) Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan.

2) Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan. Selain nelayan sebagai pekerjaan utama, pada kategori ini nelayan tersebut juga memiliki pekerjaan lain.

3) Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan, sedangkan sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan lain.

2.4 Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah rujukan yang dipertimbangkan, diperhatikan dan dipakai oleh pengelola dalam merancang bentuk-bentuk upaya, tindakan atau aksi untuk menangani isu atau permasalahan hingga tuntas. Dengan kata lain, suatu kebijakan kemudian diterjemahkan dan diterapkan dalam bentuk program-program dan implementasinya. Kebijakan yang dianggap resmi adalah kebijakan

Pemerintah yang memiliki kewenangan dan dapat memaksa masyarakat agar mematuhinya karena kebijakan tersebut dibuat atas nama kepentingan masyarakat yang proses penyusunan dan perumusannya seyogianya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Proses perumusan ini hendaknya mengakomodasi partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan efektif (Suseno 2007).

Analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial yang menerapkan berbagai metode pengkajian yang menerapkan pendekatan argumentasi untuk menghasilkan rumusan atau kesimpulan yang relevan dalam rangka memecahkan permasalahan kebijakan. Menurut Dunn (2000), berdasarkan maksud atau kegunaannya, analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu analisis untuk merumuskan definisi suatu kebijakan, analisis untuk meprediksi konsekuensi kebijakan, analisis untuk merancang kebijakan (preskripsi), analisis untuk menjelaskan kebijakan (deskripsi) dan analisis untuk menilai dampak kebijakan (evaluasi).

Kegiatan perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan atau pengusaha untuk memanfaatkan sumberdaya ikan. Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya milik bersama ini tentu memerlukan pengaturan sehingga perlu ada pengendalian terhadap kegiatan ini. Secara umum, pengaturan penangkapan ikan secara nasional tergantung pada kebijakan pembangunan perikanan suatu negara. Sementara ini, pengaturan kegiatan penangkapan ikan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh manfaat optimum, baik secara fisik maupun nilai ekonomi, dari sumber daya ikan. Kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan seperti itu merupakan keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan dan mengatur pembangunan perikanan dan kelautan guna mewujudkan pembangunan nasional (Suganda, 2003 yang dikutip oleh Ismuryandi, 2006).

Ditinjau dari segi cakupan wewenang pengelolaannya, kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan sentralistik dan desentralistik. Definisi kebijakan desentralistik dapat dibuat dengan mempertimbangkan asal usul kata yang menyusunnya. Ditinjau dari etimologi, desentralistik berasal dari bahasa latin, yaitu dedan centrum. De berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dengan

demikian desentralistik secara kasar dapat diterjemahkan sebagai sifat dari keadaan dimana terjadi pembebasan diri dari pusat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralistik merupakan penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya maksud daerah otonom dalam ketentuan umum merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suseno 2007).

Kebijakan desentralistik setidaknya membawa sejumlah implikasi penting, diantaranya terhadap dampak kelembagaan, pengelolaan sumber daya ikan, dan partisipasi masyarakat. Melalui otonomi, lembaga pemerintah diharapkan mampu merumuskan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan baik sehingga mampu melayani masyarakat dengan baik.

Obsorne dan Gaebler (2001) menyatakan ada empat manfaat desentralistik ditinjau dari segi kelembagaan, yaitu :

1) Lembaga yang terdesentralistik jauh lebih fleksibel dibandingkan yang tersentralistik;

2) Lembaga yang terdesentralistik jauh lebih efektif dibandingkan yang tersentralistik;

3) Lembaga yang terdesentralistik jauh lebih inovatif dibandingkan lembaga yang tersentralisasi;

4) Lembaga yang terdesentralistik menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi.

Tugas pemeritah daerah yang menyangkut otonomi daerah adalah: 1) Mengontrol dan memanfaatkan secara optimal sumberdaya;

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) Menyelesaikan problema ketimpangan;

4) Mengidentifikasi potensi dan nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan (penyusunan formulasi kebijakan).

Pasal 18 UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi: 1) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; 2) Pengaturan administratif;

3) Pengaturan tata ruang;

4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;

5) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; 6) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

2.5 Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan perikanan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 merupakan semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Tujuan dari pengelolaan perikanan seperti yang disebutkan dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) adalah pemanfaatan jangka panjang atas sumber daya perikanan secara berkesinambungan. Secara umum, tujuan perikanan dapat dibagi kedalam empat kelompok yaitu biologi, ekologi, ekonomi, dan sosial, dimana tujuan sosial mencangkup tujuan politik dan budaya.

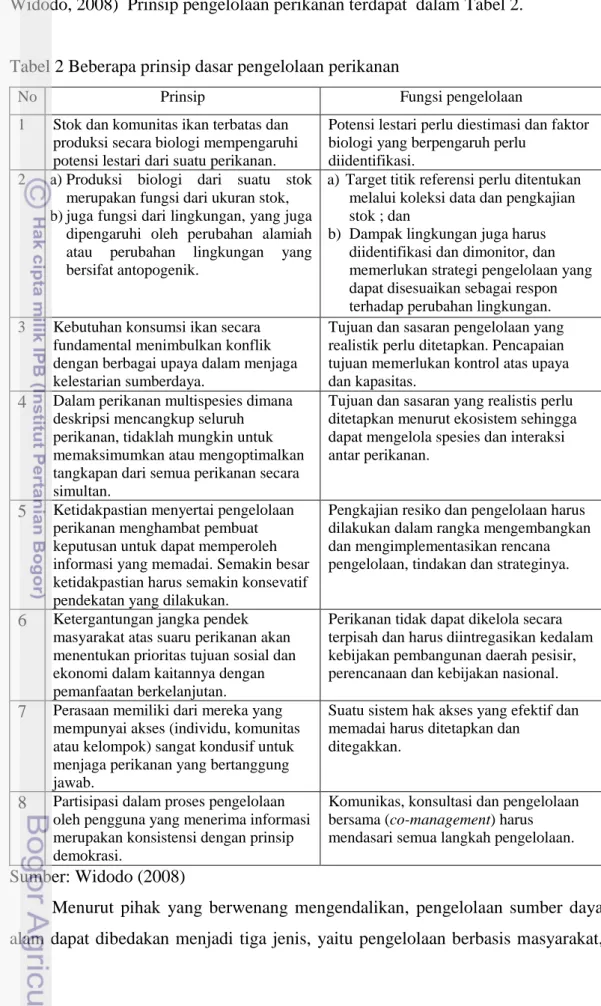

Pengelolaan perikanan memerlukan suatu keberanian para pengelola untuk mengambil beberapa keputusan. Namun, sejumlah prinsip dasar dapat diidentifikasi yang selanjutnya dapat membantu memusatkan perhatian pada langkah awal bagi pengelolaan perikanan yang efektif. Berbagai hasil kajian yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan semakin dirasakan meningkat kebutuhannya. Hal tersebut didorong oleh kenyataan bahwa intensitas pemanfaatan sumberdaya ikan yang terus meningkat, dengan sedikit upaya pengelolaan telah menyebabkan terjadinya kehilangan yang cukup besar

keanekaragaman sumberdaya ikan dan habitatnya (Dulvy, 2003 yang dikutip oleh Widodo, 2008) Prinsip pengelolaan perikanan terdapat dalam Tabel 2.

Tabel 2 Beberapa prinsip dasar pengelolaan perikanan

No Prinsip Fungsi pengelolaan

1 Stok dan komunitas ikan terbatas dan produksi secara biologi mempengaruhi potensi lestari dari suatu perikanan.

Potensi lestari perlu diestimasi dan faktor biologi yang berpengaruh perlu

diidentifikasi. 2 a) Produksi biologi dari suatu stok

merupakan fungsi dari ukuran stok, b) juga fungsi dari lingkungan, yang juga

dipengaruhi oleh perubahan alamiah atau perubahan lingkungan yang bersifat antopogenik.

a) Target titik referensi perlu ditentukan melalui koleksi data dan pengkajian stok ; dan

b) Dampak lingkungan juga harus diidentifikasi dan dimonitor, dan memerlukan strategi pengelolaan yang dapat disesuaikan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. 3 Kebutuhan konsumsi ikan secara

fundamental menimbulkan konflik dengan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian sumberdaya.

Tujuan dan sasaran pengelolaan yang realistik perlu ditetapkan. Pencapaian tujuan memerlukan kontrol atas upaya dan kapasitas.

4 Dalam perikanan multispesies dimana deskripsi mencangkup seluruh perikanan, tidaklah mungkin untuk memaksimumkan atau mengoptimalkan tangkapan dari semua perikanan secara simultan.

Tujuan dan sasaran yang realistis perlu ditetapkan menurut ekosistem sehingga dapat mengelola spesies dan interaksi antar perikanan.

5 Ketidakpastian menyertai pengelolaan perikanan menghambat pembuat keputusan untuk dapat memperoleh informasi yang memadai. Semakin besar ketidakpastian harus semakin konsevatif pendekatan yang dilakukan.

Pengkajian resiko dan pengelolaan harus dilakukan dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan, tindakan dan strateginya.

6 Ketergantungan jangka pendek masyarakat atas suaru perikanan akan menentukan prioritas tujuan sosial dan ekonomi dalam kaitannya dengan pemanfaatan berkelanjutan.

Perikanan tidak dapat dikelola secara terpisah dan harus diintregasikan kedalam kebijakan pembangunan daerah pesisir, perencanaan dan kebijakan nasional. 7 Perasaan memiliki dari mereka yang

mempunyai akses (individu, komunitas atau kelompok) sangat kondusif untuk menjaga perikanan yang bertanggung jawab.

Suatu sistem hak akses yang efektif dan memadai harus ditetapkan dan

ditegakkan.

8 Partisipasi dalam proses pengelolaan oleh pengguna yang menerima informasi merupakan konsistensi dengan prinsip demokrasi.

Komunikas, konsultasi dan pengelolaan bersama (co-management) harus mendasari semua langkah pengelolaan. Sumber: Widodo (2008)

Menurut pihak yang berwenang mengendalikan, pengelolaan sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengelolaan berbasis masyarakat,

pengelolaan terpusat, dan pengelolaan co-management. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keunggulan dan kelemahan dari masing-masing jenis pengelolaan tersebut.

2.5.1 Pengelolaan berbasis masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam pemerintahan yang demokratis, terutama dalam praktek pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan secara terus menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum (Suseno 2007). Partisipasi masyarakat terwujud jika nelayan dapat memainkan peranannya secara jelas, memperoleh keadilan, akses, dan kendali atas sumberdaya.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan berwawasan pada kelestaran lingkungan. Pengelolaan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui secara jelas tujuan dari pembangunan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut Suryaningsih (2006), peran serta masyarakat dalam bidang perikanan tangkap dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Perencanaan

Masyarakat ikut menyusun dan menentukan rencana kerja kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan perikanan tangkap;

2. Pelaksanaan

Masyarakat ikut serta menyumbang pikiran, tenaga dan materi dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui hasil kegiatan serta dampak yang ditimbulkan dengan mengacu pada data yang dikumpulkan dari masyarakat sebagai sasaran kegiatan.

Konsep pengelolaan berbasis masyarakat ini memiliki beberapa keunggulan, berikut keunggulan pengelolaan berbasis masyarakat:

1. Keputusan yang dibuat sesuai aspirasi dan budaya lokal

Pelaksanaan pengelolaan berbasis masyarakat akan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat lokal. Masyarakat akan lebih peka terhadap masalah yang terjadi dan akan sesegera mungkin menyesuaikannya dengan keinginan dan aspirasinya.

2. Keputusan diterima masyarakat lokal

Komitmen masyarakat sejak awal untuk menerima pendekatan pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat merupakan modal utama untuk mengimplementasikan pengelolaan sumberdaya secara arif dan bijaksana sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal.

3. Pengawasan dilakukan dengan mudah.

Pengawasan pengelolaan berbasis masyarakat dilakukan sendiri oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya akan lebih efektif.

Di samping keunggulan yang menjanjikan, pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat memiliki kelemahan dan keunggulan. Menurut Nikijuluw (2002), kelemahan tersebut di antaranya seperti:

1. Pengelolaan ini belum tentu dapat mengatasi masalah inter-komunitas. Konflik antar nelayan yang berasal dari dua komunitas berbeda tidak dapat diatasi dengan pendekatan ini. Konflik dapat diatasi dengan membuat sistem yang berjenjang pada tingkat komunitas yang lebih tinggi dari dua komunitas yang saling konflik;

2. Pengelolaan ini bersifat lokal. Masalah yang lebih besar di luar kemampuan masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan pengelolaan berbasis masyarakat ini;

3. Pengelolaan ini mudah dipengaruhi faktor eksternal. Faktor eksternal dengan mudah mempengaruhi pendekatan pengelolaan ini. Hal ini disebabkan oleh kurang diperhitungkannya dan kurang antisipasi pada saat pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat ini dibentuk sehingga faktor eksternal dapat dengan mudah dalam mempengaruhi pendekatan ini;

4. Jika terbatas untuk masyarakat lokal, maka kemungkinan besar akan sulit mencapai skala ekonomi. Pengelolaan berbasis masyarakat yang bersifat lokal dan hanya dianut oleh suatu masyarakat saja, skala usaha secara keseluruhan sering tidak ekonomis. Kondisi seperti ini memberi justifikasi agar skala usaha serta spektrum pengelolaan berbasis masyarakat ini diperluas;

5. Tingginya biaya institusionalisasi. Pendirian pengelolaan berbasis masyarakat membutuhkan biaya yang relatif mahal. Biaya tersebut diperlukan untuk proses edukasi, penyadaran dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan berbasis masyarakat.

2.5.2 Pengelolaan terpusat

Pengelolaan terpusat merupakan suatu pengelolaan yang dikendalikan oleh pemerintah pusat (centralized goverment management/CGM) dimana dalam perikanan, pengelolaan tersebut dikuatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai wewenang penuh baik, secara makro maupun ekstensif, terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pemikiran bahwa laut merupakan milik negara dengan model kebijakan CGM telah memunculkan eksternalitas di bidang perikanan tangkap. Munculnya eksternalitas di perikanan tangkap, dicirikan oleh doktrin milik bersama (common property) yang menyebabkan laut bersifat open access, dimana tidak ada batas seberapa banyak sumber daya ikan boleh ditangkap, jumlah dan jenis alat tangkap yang boleh digunakan, kapan dan dimana saja kegiatan penangkapan ikan boleh dilakukan, dan siapa saja yang mempunyai hak tersebut. Akibat dari doktrin ini adalah laut menjadi perebutan para pelaku yang serakah. Dalam persaingan tersebut, nelayan kecil biasanya selalu mejadi korban perilaku nelayan atau pengusaha bermodal besar. Kompetisi yang tidak-seimbangan ini biasanya juga disertai dengan terjadinya degradasi lingkungan, over fishing, dan masalah-masalah lain yang seringkali memicu terjadinya konflik. Jenis pengelolaan yang sentralistis ini juga cenderung menghasilkan kebijakan hingga pengawasan yang sifatnya cenderung kurang mengakomodasi keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan (Solihin 2010).

Beberapa kelemahan dari pengelolaan terpusat, menurut Nikijuluw (2002), di antaranya:

1. Kegagalan mencegah kelebihan eksploitasi sumberdaya perikanan karena keterlambatan dalam pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat membutuhkan waktu yang lama untuk disosialisasikan, diketahui dan dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah;

2. Kesulitan dalam penegakan hukum. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya personil dan fasilitas untuk melakukan pengawasan di lapangan;

3. Kemampuan dan keberhasilan masyarakat untuk menghindar dari peraturan. Peraturan dari pemerintah seringkali berhadapan dengan peraturan setempat, adat maupun budaya. Sehingga peraturan pemerintah dianggap tidak ada karena kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lokal;

4. Kebijakan yang tidak tepat dan jelas atau adanya kebijakan yang saling bertentangan. Seringkali masayrakat dihadapkan pada peraturan yang saling bertentangan dan tidak sinergi. Hal ini membuat masyarakat dilema dalam memutuskan peraturan mana yang harus diikuti;

5. Administrasi yang tidak efisien dalam bentuk biaya transaksi yang cukup tinggi. Bentuk-bentuk biaya itu adalah biaya administrasi di pusat dan daerah, biaya sosialisasi, biaya pemantauan, biaya pelaporan, dan biaya kegiatan yang tidak diantisipasi sebelumnya;

6. Wewenang yang tebagi-bagi kepada beberapa lembaga atau departemen. Pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh salah satu lembaga pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan harus melibatkan beberapa lembaga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Konsekuensinya, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar;

7. Data dan informasi tidak (kurang) benar dan akurat. Pengelolaan sumberdaya perikanan memerlukan informasi yang akurat. Jika pengumpulan dan analisis data berada pada tingkat pusat, hal itu akan sulit dilaksanakan karena butuh biaya, waktu dan tenaga yang relatif besar;

8. Kegagalan dalam merumuskan keputusan manajemen. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah harus sesegera mungkin mengatasi permasalahan yang

terjadi di lapangan. Jika permasalahan tersebut harus dibawa ke pemerintah pusat dulu untuk mencari perumusan pemecahannya, mungkin masalah lain akan muncul lagi bersamaan ketika solusi masalah pertama dilaksanakan.

2.5.3 Pengelolaan co-management

Pengelolaan co-management di dalam perikanan didefinisikan sebagai suatu pengaturan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perikanan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan masyarakat. Pengelolaan seperti ini dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi permasalahan yang selama ini timbul mengenai eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan. Pengaturan

co-management dapat didefinisikan pula sebagai suatu kemitraan yang dinamis

antara kapasitas dan kepentingan pengguna-kelompok dilengkapi dengan kemampuan administrasi perikanan untuk menyediakan perundang-undangan yang mendukung.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan suatu keseimbangan kerja sama antara keinginan masyarakat dengan pemerintah dalam rangka merumuskan dan menerapkan skema manajemen yang lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan yang akan menguntungkan semua pihak.

Co-manajemen memberikan rasa memiliki terhadap sumberdaya ikan, yang akan

membuat masyarakat lebih bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan dalam jangka panjang. Sistem pengelolaan seperti ini dapat menghemat dalam hal administrasi dan penegakan dibandingkan dengan sistem terpusat (Nikijuluw 2002).

2.6 Landasan Hukum Pengelolaan Perikanan

Hukum merupakan suatu peraturan tertulis yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Pengelolaan perikanan memerlukan suatu landasan hukum guna menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta dilarang dalam suatu pengelolaan perikanan. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai hukum-hukum pengelolaan perikanan yang berlaku di Indonesia :

2.6.1 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jucto UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan dalam Bab I Pasal 1 ayat (7) bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati dan Bab IV Pasal 6 ayat (1) menyatakan, pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan RI dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan. UU No. 45 Tahun 2009 merupakan revisi terhadap UU No. 31 Tahun 2004, pada Pasal 2 mengenai asas dan tujuan pengelolaan perikanan ditambahkan mengenai pembangunan yang berkelanjutan.

2.6.2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras”. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Selain itu, daerah di berikan hak untuk mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/ di dasar laut. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke perairan kepulauan untuk pronvinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

2.6.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

Usaha perikanan berdasarkan PP No.54 Tahun 2002 didefinisikan sebagai usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan

ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Dibutuhkan beberapa dokkumen surat izin sebagai syarat untuk melakukan usaha penangkapan, antara lain : (1) Izin Usaha Perikanan (IUP); (2) Surat Penangkapan Ikan (SPI); (3) Surat Izin Kapal Pengankut Ikan (SIKPI); (4) Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM).

2.6.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap

Usaha perikanan perupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Usaha perikanan tangkap didefinisikan sebagai usaha yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan. Jenis usaha perikanan tangkap meliputi penangkapan ikan, penangkapan dan pengangkutan ikan dalam suatu armada penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Surat-surat izin yang harus dipenuhi dalam usaha perikanan tangkap antara lain: (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); (2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); (3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

2.7 Analisis Permasalahan Perikanan Tangkap

Wawancara mendalam (indepth-interview) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitan kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus bertindak sebagai ”pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarakan serta kapan dimulai dan di akhiri. Namun seringkali informan pun dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan di akhiri. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara . informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu obyek penelitian.

Pada metode penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Poerwandari (1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.

Terdapat 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara (Poerwandari 1998) :

1. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.

2. Fleksibel, pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu. 3. Menjadi stu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain sudah tidak

dapat dilakukan.

Menurut Poerwandari (1998) selain memiliki kekuatan, metode wawancara juga memiliki kelemahan antara lain :

1. Retan terhadap bias yang ditimbulkan oleh kontruksi pertanyaan yang penyusunanya kurang baik.