PENGEMBANGAN KEDELAI DAN KEBIJAKAN PENELITIAN DI INDONESIA1)

P. Simatupang2), Marwoto3) dan Dewa K.S. Swastika4)

Ringkasan

Tanaman kedelai merupakan tanaman cash crop dibudidayakan di lahan sawah dan di lahan kering. Sekitar 60% areal pertanaman kedelai terdapat di lahan sawah dan 40% lainnya di lahan kering. Luas areal tanam mencapai puncaknya tahun 1992, yaitu 1,67 juta ha. Namun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 areal tanam terus menurun menjadi 0,53 juta ha. Kebutuhan kedelai pada tahun 2004 sebesar 2,02 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri baru mencapai 0,71 juta ton, sehingga 1,31 juta ton kekurangannya harus diimpor. Sekitar 35% dari total kebutuhan kedelai dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri Penurunan areal tanam berkaitan erat dengan banjirnya kedelai impor, sehingga nilai kompetitif dan komparatif tanaman kedelai merosot. Mengingat potensi lahan di Indonesia cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup besar, dan berkembangnya industri pangan berbahan baku kedelai maka komoditas kedelai perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan agar dapat menekan laju impor.

Upaya untuk menekan laju impor tersebut dapat ditempuh melalui strategi peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem permodalan, pengembangan infra struktur, serta pengaturan tataniaga dan insentif usaha.

Guna mendukung pengembangan kedelai di Indonesia maka fokus penelitian adalah melestarikan dan mendayagunakan plasma nutfah tamanan kedelai guna menopang kegiatan pemuliaan berkelanjutan dan produktif menghasilkan varietas unggul baru (VUB). Untuk meningkatkan potensi komoditas kedelai lahan sawah irigasi dan lahan kering dapat ditempuh melalui sintesis teknik produksi yang terdiri dari VUB kedelai adaptif, hasil tinggi (2,5,3,0 t/ha), berbiji besar, toleran kekeringan dan toleran hama dan penyakit disertai komponen pengelolaan LATO yang efisien pada lahan sawah irigasi, sawah tadah hujan dan lahan kering.

Diseminasi hasil penelitian dan alih teknologi diarahkan untuk meningkatkan akses pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi agar teknologi yang dihasilkan tersebut cepat diadopsi petani. Strategi pemasyarakatan inovasi teknologi hasil penelitian mengacu pada program Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2005 yakni melaksanakan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (PRIMA TANI)

1)

Makalah disampaikan pada: Lokakakarya Pengembangan Kedelai di Lahan sub Optimal di BALITKABI Malang, Tanggal 26 Juli 2005

2)Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan 3)Peneliti Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian 4)Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian

I. PENDAHULUAN

Saat ini tanaman kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang penting setelah beras disamping sebagai bahan pakan dan industri olahan. Karena hampir 90% digunakan sebagai bahan pangan maka ketersediaan kedelai menjadi faktor yang cukup penting (Anonimous, 2004c). Selain itu, kedelai juga merupakan tanaman palawija yang kaya akan protein yang memiliki arti penting sebagai sumber protein nabati untuk peningkatan gizi dan mengatasi penyakit kurang gizi seperti busung lapar Perkembangan manfaat kedelai di samping sebagai sumber protein, makanan berbahan kedelai dapat dipakai juga sebagai penurun cholesterol darah yang dapat mencegah penyakit jantung. Selain itu, kedelai dapat berfungsi sebagai antioksidan dan dapat mencegah penyakit kanker. Oleh karena itu, ke depan proyeksi kebutuhan kedelai akan meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat tentang makanan sehat. Produk kedelai sebagai bahan olahan pangan berpotensi dan berperan dalam menumbuh-kembangkan industri kecil menengah bahkan sebagai komoditas ekspor.

Kebutuhan kedelai pada tahun 2004 sebesar 2,02 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri baru mencapai 0,71 juta ton dan kekurangannya diimpor sebesar 1,31 juta ton (Anonimous 2005c) Hanya sekitar 35% dari total kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sendiri. Upaya untuk menekan laju impor tersebut dapat ditempuh melalui strategi peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem permodalan, pengembangan infra struktur, serta pengaturan tataniaga dan insentif usaha (Anonimous, 2004c; 2005c) Mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar, dan industri pangan berbahan baku kedelai berkembang pesat maka komoditas kedelai perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di dalam negeri untuk menekan laju impor (Anoniomus, 2005b).

Tujuan penulisan makalah ini adalah memberikan gambaran tentang arah pengembangan produksi kedelai ke depan dan kebijakan penelitian, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pengembangan komoditas kedelai

II. USAHATANI KEDELAI SAAT INI

a. Usahatani

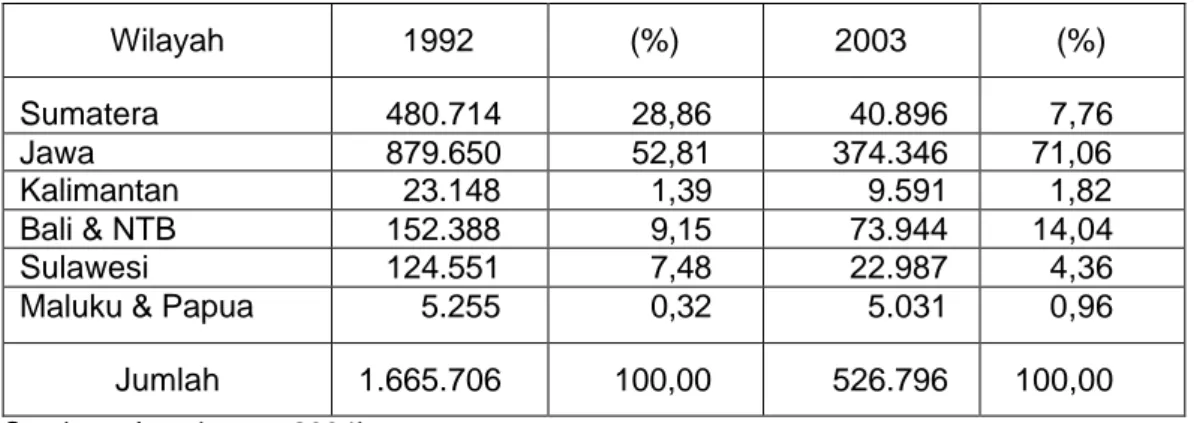

Tanaman kedelai yang merupakan tanaman cash crop dibudidayakan di lahan sawah dan di lahan kering. Sekitar 60% areal pertanaman kedelai terdapat di lahan sawah dan 40% lainnya di lahan kering. Areal pertanaman kedelai tersebar di seluruh Indonesia dengan luas masing-masing seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran areal kedelai menurut wilayah (ha)

Wilayah 1992 (%) 2003 (%) Sumatera 480.714 28,86 40.896 7,76 Jawa 879.650 52,81 374.346 71,06 Kalimantan 23.148 1,39 9.591 1,82 Bali & NTB 152.388 9,15 73.944 14,04 Sulawesi 124.551 7,48 22.987 4,36 Maluku & Papua 5.255 0,32 5.031 0,96 Jumlah 1.665.706 100,00 526.796 100,00

Sumber : Anonimous, 2004b

Tabel 1 menunjukkan bahwa luas areal tanam mencapai puncaknya tahun 1992, yaitu 1,67 juta ha. Namun sejak tahun 2000 areal tanam terus menurun menjadi 0,53 juta ha pada tahun 2003. Penurunan areal tanam ada kaitannya dengan banjirnya kedelai impor sehingga nilai kompetitif dan komparatif tanaman kedelai merosot.

Secara finansial usahatani kedelai di tingkat petani menguntungkan, di mana pendapatan bersih yang diperoleh sekitar Rp 2.048.500/ha dengan R/C 2,14 (Anonimous, 2005a).

b. Sistem pendukung

Benih bermutu varietas unggul merupakan salah satu faktor yang menentukan produktivitas pertanaman kedelai. Dalam mendukung penyediaan benih bermutu industri benih di komoditas kedelai belum berkembang dengan baik. Produsen benih nasional maupun penangkar lokal masih kurang berperan (Nugraha, 1996, Siregar, 1999) Berbeda dengan komoditas padi dan jagung,

usaha perbenihan untuk tanaman kedelai masih tertinggal, petani lebih banyak memakai benih asalan atau turunan dari pertanaman sebelumnya. Pemakaian benih unggul bersertifikat pada tanaman kedelai kurang dari 10% (Anonimous 2004b).

Industri pangan berupa tahu, tempe dan kecap banyak menyerap biji kedelai. Konsumsi tertinggi adalah untuk bahan industri tahu dan tempe. Berdasarkan perhitungan, konsumsi kedelai untuk tahu dan tempe pada tahun 2002 mencapai 1,776 juta ton, atau 88% dari total kebutuhan dalam negeri digunakan sebagai bahan baku olahan tahu dan tempe (BPS, 2002)

Industri pakan ternak (unggas) merupakan kegiatan agribisnis hilir yang cukup penting dalam agribisnis kedelai. Dalam pembuatan pakan ternak, bungkil kedelai merupakan bahan terpenting kedua setelah jagung, yaitu sekitar 15–20% dari komposisi pakan.

Kedelai juga sebagai bahan baku penting industri lain, di antaranya tepung, olahan pangan, dan pati. Namun kebutuhan industri lain ini hanya menyerap biji kedelai sekitar 12% dari total kebutuhan konsumsi kedelai.

III. POTENSI, DAN ARAH PENGEMBANGAN KEDELAI

1. Potensi Lahan

Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan kedelai dapat diarahkan ke provinsi-provinsi yang pernah berhasil menanam kedelai Peta wilayah potensial sumber pertumbuhan baru produksi kedelai dan Location Quotient (LQ) digunakan sebagai indikator kesesuaian agroekosistem bagi usaha tani kedelai (Fagi, 2005) Wilayah sasaran pengembangan intensifikasi terletak di provinsi penghasil kedelai utama (LQ) tinggi diikuti provinsi penghasil kedelai (LQ sedang).

Peta wilayah potensial sumber pertumbuhan baru produksi kedelai dan Location Quotient (LQ) digunakan sebagai indikator kesesuaian agroekosistem bagi usaha tani kedelai. Penjabaran arti dari LQ adalah dari:

LQ = E ir / Ein

di mana Eir adalah sumbangan kedelai (i) terhadap ekonomi provinsi (r), Ein adalah sumbangan kedelai (i) terhadap ekonomi nasional (n). Nilai LQ diklasifikasikan sebagai berikut :

3,0 > LQ > 2,0 à nilai tinggi 2,0 > LQ > 1,0 à nilai sedang 1,0 > LQ > 0 à nilai rendah

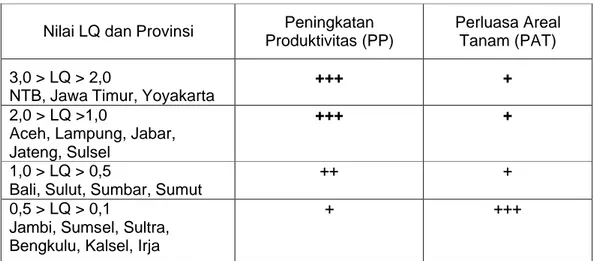

Wilayah sasaran intensifikasi terletak di provinsi penghasil kedelai utama (LQ) tinggi diikuti provinsi penghasil kedelai (LQ sedang). Skala prioritas pengembangan kedelai berdasarkan nilai LQ disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Prioritas program peningkatan produksi dan perluasan kedelai berdasarkan nilai LQ provinsi

Nilai LQ dan Provinsi Peningkatan Produktivitas (PP)

Perluasa Areal Tanam (PAT) 3,0 > LQ > 2,0

NTB, Jawa Timur, Yoyakarta

+++ +

2,0 > LQ >1,0

Aceh, Lampung, Jabar, Jateng, Sulsel

+++ +

1,0 > LQ > 0,5

Bali, Sulut, Sumbar, Sumut

++ +

0,5 > LQ > 0,1

Jambi, Sumsel, Sultra, Bengkulu, Kalsel, Irja

+ +++

Keterangan : +++ Prioritas utama ++ Prioritas sedang + Prioritas rendah

Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa potensi lahan yang sesuai untuk tanaman kedelai, baik untuk program peningkatan produktivitas maupun perluasan areal. Namun untuk pengembangan tanaman kedelai masih banyak kendalanya antara lain nilai komparatif dan kompetitif kedelai paling rendah di antara komoditas lainnya.

Pengembangan areal tanam kedelai dapat dilakukan pada lahan sawah, lahan kering (tegalan), lahan bukaan baru dan lahan pasang surut yang telah direklamasi. Secara rinci peluang penambahan areal panen dapat dilakukan pada: § Lahan sawah MK II (Juli – Oktober) yang biasanya diberokan seperti: jalur

pantura Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara, NTB, dan Kalimantan Selatan

§ Lahan sawah tadah hujan (MK I Maret – Juni) awal musim hujan sebelum ditanami padi sawah seperti Jawa dan NTB

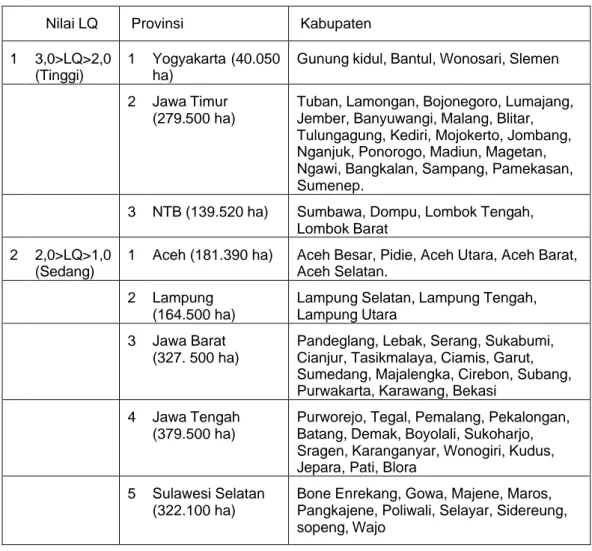

Tabel 3. Daerah Sasaran Peningkatan Produktivitas di Provinsi Ppenghasil Kedelai Utama (LQ Tinggi) dan Provinsi Penghasil Kedelai (LQ sedang)

Nilai LQ Provinsi Kabupaten

1 3,0>LQ>2,0 (Tinggi)

1 Yogyakarta (40.050 ha)

Gunung kidul, Bantul, Wonosari, Slemen 2 Jawa Timur

(279.500 ha)

Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

3 NTB (139.520 ha) Sumbawa, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Barat

2 2,0>LQ>1,0 (Sedang)

1 Aceh (181.390 ha) Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan.

2 Lampung (164.500 ha)

Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara

3 Jawa Barat (327. 500 ha)

Pandeglang, Lebak, Serang, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi

4 Jawa Tengah (379.500 ha)

Purworejo, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Demak, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Kudus, Jepara, Pati, Blora

5 Sulawesi Selatan (322.100 ha)

Bone Enrekang, Gowa, Majene, Maros, Pangkajene, Poliwali, Selayar, Sidereung, sopeng, Wajo

§ Lahan kering (tegal), kedelai ditanam pada MH I (Oktober – Januari) atau MH II (Februari – Maret). Pertanaman kedelai ini lebih banyak di Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

§ Ladang yang belum ditanami

§ Tumpangsari pada lahan peremajaan perhutani § Tumpangsari tanaman perkebunan, jagung § Lahan bukaan baru, bekas alang-alang. § Lahan pasang surut yang telah direklamasi.

Tanah yang sesuai untuk budidaya kedelai adalah tekstur berlempung atau berliat, solum tanah sedang-dalam, drainase sedang-baik, hara NPK dan unsur

mikro sedang-tinggi, pH tanah 5,6 – 6,9. Jenis tanah yang sesuai untuk kedelai adalah tanah Aluvial, Regosol, Andosol, Latosol, Gromusol, dan Ultisol/Oxisol dengan amelioran kapur, fosfat dan bahan organik. Lahan gambut yang sudah direklamasi juga sesuai untuk tanaman kedelai.

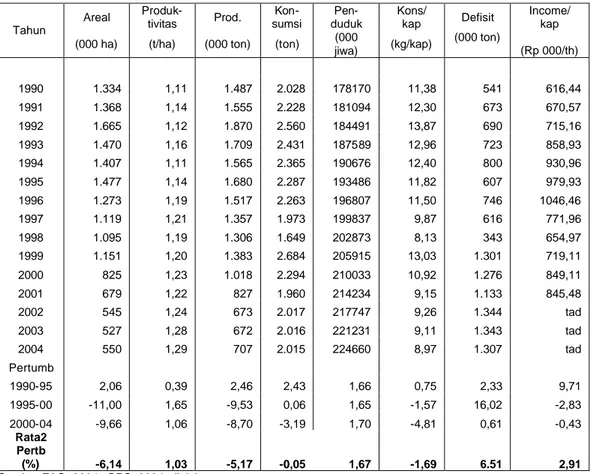

2. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi

Data statistik dari FAO menunjukkan bahwa selama periode 1990–1995, areal panen kedelai masih meningkat dari 1,33 juta ha pada tahun 1990 menjadi 1.48 juta ha pada tahun 1995, atau meningkat rata-rata 2,06 persen per tahun. Sejak tahun 1995, terjadi penurunan areal panen secara tajam dari sekitar 1,48 juta ha menjadi sekitar 0,83 juta ha pada tahun 2000, atau menurun rata-rata 11,00 persen per tahun. Selama periode 2000–2004, areal panen kedelai masih terus menurun rata-rata 9,66 persen per tahun.

Tabel 4. Perkembangan areal, produktivitas, produksi dan konsumsi kedelai di Indonesia, 1990– 2004 Areal Produk-tivitas Prod. Kon-sumsi Pen-duduk Kons/ kap Defisit Income/ kap Tahun

(000 ha) (t/ha) (000 ton) (ton) (000

jiwa) (kg/kap) (000 ton) (Rp 000/th) 1990 1.334 1,11 1.487 2.028 178170 11,38 541 616,44 1991 1.368 1,14 1.555 2.228 181094 12,30 673 670,57 1992 1.665 1,12 1.870 2.560 184491 13,87 690 715,16 1993 1.470 1,16 1.709 2.431 187589 12,96 723 858,93 1994 1.407 1,11 1.565 2.365 190676 12,40 800 930,96 1995 1.477 1,14 1.680 2.287 193486 11,82 607 979,93 1996 1.273 1,19 1.517 2.263 196807 11,50 746 1046,46 1997 1.119 1,21 1.357 1.973 199837 9,87 616 771,96 1998 1.095 1,19 1.306 1.649 202873 8,13 343 654,97 1999 1.151 1,20 1.383 2.684 205915 13,03 1.301 719,11 2000 825 1,23 1.018 2.294 210033 10,92 1.276 849,11 2001 679 1,22 827 1.960 214234 9,15 1.133 845,48 2002 545 1,24 673 2.017 217747 9,26 1.344 tad 2003 527 1,28 672 2.016 221231 9,11 1.343 tad 2004 550 1,29 707 2.015 224660 8,97 1.307 tad Pertumb 1990-95 2,06 0,39 2,46 2,43 1,66 0,75 2,33 9,71 1995-00 -11,00 1,65 -9,53 0,06 1,65 -1,57 16,02 -2,83 2000-04 -9,66 1,06 -8,70 -3,19 1,70 -4,81 0,61 -0,43 Rata2 Pertb (%) -6,14 1,03 -5,17 -0,05 1,67 -1,69 6.51 2,91

Secara keseluruhan, selama periode 15 tahun terakhir (1990–2004) luas areal kedelai di Indonesia menurun tajam dari sekitar 1,33 juta ha pada tahun 1990 menjadi 0,55 juta ha pada tahun 2004, atau turun rata-rata 6,14 persen per tahun, seperti terlihat pada Tabel 4 diatas.

Perkembangan teknologi, baik penggunaan varietas maupun teknologi budidaya sedikit berhasil meningkatkan produktivitas kedelai dari rata-rata 1,11 ton/ha pada tahun 1990 menjadi rata-rata 1,29 ton/ha pada tahun 2004, atau meningkat rata-rata 1,03 persen per tahun. Peningkatan produktivitas mencapai puncaknya pada periode 1995–2000, yaitu mencapai rata-rata 1,65 persen per tahun. Meskipun produktivitas meningkat, namun peningkatan tersebut jauh lebih rendah daripada penurunan luas areal, sehingga total produksi pada periode tersebut turun rata-rata 9,53 persen per tahun.

3. Perkembangan Konsumsi

Sebagai sumber protein nabati, kedelai umumnya dikonsumsi dalam bentuk produk olahan, yaitu tahu, tempe, kecap, tauco, susu kedelai, dan berbagai bentuk makanan ringan (snack). Data statistik FAO menunjukkan bahwa konsumsi per kapita kedelai selama 1½ dekade terakhir menurun dari sekitar 11,38 kg/kapita pada tahun 1990 menjadi sekitar 8,97 kg/kapita pada tahun 2004, atau menurun rata-rata 1,69 persen per tahun. Penurunan terjadi sejak tahun 1995. Selama periode 1995–2000, konsumsi per kapita menurun dari 11,82 kg/kapita pada tahun 1995 menjadi 10,92 kg/kapita pada tahun 2000, atau turun rata-rata 1,57 persen per tahun. Selanjutnya, penurunan paling tajam terjadi pada periode 2000–2004, yaitu rata-rata 4,81 persen per tahun.

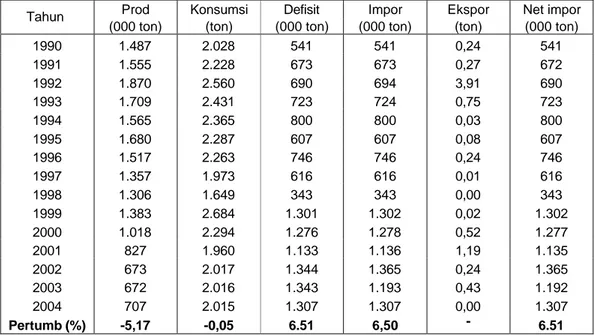

Penurunan total konsumsi jauh lebih rendah daripada penurunan produksi. Implikasinya ialah bahwa tanpa terobosan yang berarti, Indonesia akan menghadapi defisit yang makin besar (Swastika, 2003). Artinya, bahwa Indonesia akan makin tergantung dengan impor untuk menutupi defisit Seperti disajikan pada Tabel 5, bahwa Indonesia selalu mempunyai net impor yang meningkat dari sekitar 0,54 juta ton pada tahun 1990 menjadi sekitar 1,31 juta ton pada tahun 2004. Mengingat penurunan produksi kedelai jauh lebih tajam daripada penurunan total konsumsi, maka ke depan impor untuk menutupi defisit diperkirakan akan terus meningkat. Padahal Indonesia pernah berswasembada kedelai sebelum tahun 1976, dengan indeks swasembada lebih besar dari satu (Swastika, 1997).

Tabel 5. Neraca produksi, konsumsi dan perdagangan kedelai di Indonesia, tahun 1990–2004

Prod Konsumsi Defisit Impor Ekspor Net impor

Tahun

(000 ton) (ton) (000 ton) (000 ton) (ton) (000 ton)

1990 1.487 2.028 541 541 0,24 541 1991 1.555 2.228 673 673 0,27 672 1992 1.870 2.560 690 694 3,91 690 1993 1.709 2.431 723 724 0,75 723 1994 1.565 2.365 800 800 0,03 800 1995 1.680 2.287 607 607 0,08 607 1996 1.517 2.263 746 746 0,24 746 1997 1.357 1.973 616 616 0,01 616 1998 1.306 1.649 343 343 0,00 343 1999 1.383 2.684 1.301 1.302 0,02 1.302 2000 1.018 2.294 1.276 1.278 0,52 1.277 2001 827 1.960 1.133 1.136 1,19 1.135 2002 673 2.017 1.344 1.365 0,24 1.365 2003 672 2.016 1.343 1.193 0,43 1.192 2004 707 2.015 1.307 1.307 0,00 1.307 Pertumb (%) -5,17 -0,05 6.51 6,50 - 6.51

Sumber FAO. 2004, diolah.

4. Pasar, Harga dan Daya Saing

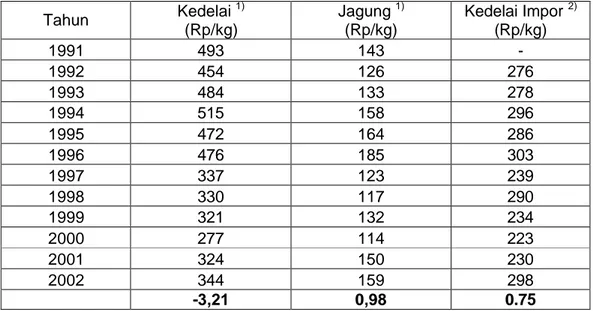

Diduga penurunan harga riil menjadi disinsentif yang menyebabkan terjadinya penurunan areal panen kedelai. Selain itu, persaingan penggunaan lahan dengan palawija lainnya juga diduga merupakan salah satu penyebab turunnya areal panen kedelai. Indikatornya ialah kenaikan harga riil jagung. Secara teoritis, kenaikan harga jagung akan mendorong petani untuk menanam komoditas tersebut. Konsekuensinya ialah bahwa kenaikan areal tanam jagung (sebagai komoditas pesaing) dengan sendirinya akan mengurangi areal untuk kedelai, karena lahan yang digunakan adalah lahan yang sama. Perkembangan harga riil kedelai dan jagung sebagai pesaing disajikan pada Tabel 6 Harga yang digunakan dalam bahasan ini adalah harga riil, yaitu harga nominal dideflasi dengan indeks harga umum dengan tahun dasar 1983. Berdasarkan data statistik dari FAO, harga riil kedelai selama periode 1991–2002 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, secara umum mengalami penurunan dari Rp 493/kg pada tahun 1991 menjadi Rp 344/kg pada tahun 2002, atau turun rata-rata 3,21 persen per tahun. Di lain pihak, harga riil jagung ternyata meningkat rata-rata 0,98 persen per tahun selama periode yang sama. Perkembangan harga kedua komoditas ini merupakan salah satu indikator adanya persaingan penggunaan

lahan. Kenaikan harga jagung akan mendorong petani untuk menanam jagung, sehingga akan menurunkan areal tanam kedelai.

Tabel 6. Perkembangan harga kedelai dan komoditas pesaingnya di Indonesia, tahun 1991–2002 Tahun Kedelai 1) (Rp/kg) Jagung 1) (Rp/kg) Kedelai Impor 2) (Rp/kg) 1991 493 143 - 1992 454 126 276 1993 484 133 278 1994 515 158 296 1995 472 164 286 1996 476 185 303 1997 337 123 239 1998 330 117 290 1999 321 132 234 2000 277 114 223 2001 324 150 230 2002 344 159 298 -3,21 0,98 0.75

Sumber: 1) FAO, 2004, 2) Ditjentan, 2004.

Dari segi persaingan harga pasar, ternyata harga riil kedelai impor jauh lebih murah daripada kedelai produksi dalam negeri. Hal ini juga merupakan disinsentif bagi petani dalam menanam kedelai. Selama harga kedelai impor rendah, maka arus impor akan makin deras, sehingga harga kedelai produksi dalam negeri akan turun. Hal ini menyebabkan petani enggan menanam kedelai. Kedua faktor di atas diduga merupakan penyebab turunnya areal kedelai secara drastis selama periode 1990–2004. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa ada terobosan kebijakan dalam pemasaran kedelai, maka prospek pasar untuk pengembangan kedelai di Indonesia tidak begitu cerah.

a. Pemasaran

Seperti telah diungkapkan di atas, bahwa kedelai pada umumnya dikonsumsi dalam bentuk produk olahan. Oleh karena itu, pemasarannya mulai dari daerah sentra produksi ke industri pengolahan melalui pedagang, dan bermuara ke konsumen akhir. Selain dari petani, kedelai di pasar domestik juga sebagian berasal dari impor. Kedelai impor umumnya dibeli oleh koperasi

pengerajin tahu dan tempe (KOPTI), untuk selanjutnya dipasarkan ke pengerajin tahu dan tempe.

Dalam pemasaran kedelai, petani umumnya berada dalam posisi tawar yang lemah, sehingga harga kedelai di tingkat petani lebih banyak ditentukan oleh pedagang. Oleh karena itu, harga riil di tingkat produsen (petani) selama 15 tahun terakhir cenderung terus menurun. Dalam pengembangan diperlukan perbaikan tataniaga kedelai dari produsen hingga konsumen.

b. Daya Saing Usahatani

Seperti telah diungkapkan di atas, bahwa secara finansial usahatani kedelai di Indonesia menguntungkan (Anonimous, 2004b). Namun demikian, keuntungan finansial belum dapat menggambarkan tingkat efisiensi ekonomi usahatani, karena masih banyak terdapat komponen subsidi atau proteksi. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi daya saing suatu komoditas diperlukan evaluasi secara ekonomi. Studi daya saing yang pernah dilakukan oleh Gonzales (1993) menunjukkan bahwa secara ekonomi usahatani kedelai di Indonesia belum mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, baik yang dilakukan secara tradisional maupun secara komersial, untuk ketiga rezim pemasaran, yaitu perdagangan antar wilayah (IRT), substitusi impor (IS), dan promosi ekspor (EP), seperti disajikan pada Tabel 7.

Seperti terlihat pada Tabel 7, bahwa padi dan jagung mempunyai keunggulan komparatif jika diproduksi untuk perdagangan antar wilayah dan substitusi impor. Sedangkan untuk promosi ekspor tidak mempunyai keunggulan komparatif. Untuk kedelai, tidak mempunyai keunggulan komparatif untuk ketiga regim pemasaran. Hal ini diperlihatkan oleh nilai RCR yang lebih besar dari 1,00. Artinya ialah bahwa untuk memperoleh penerimaan US$ 1.00 memerlukan korbanan (biaya) melebihi US$ 1.00. Padahal pada tahun 1992–1993 Indonesia mencapai puncak luas areal tanam kedelai, yang mencerminkan adanya insentif harga untuk menanam kedelai.

Tabel 7. Efisiensi ekonomi dari beberapa tanaman pangan di Indonesia

Komoditas Teknologi Rezim Pasar RCR

Padi Lahan Irigasi IRT

IS EP 0,691 0,867 1,127 Jagung Komposit Hibrida IRT IS EP IRT IS EP 0,707 0,679 1,335 0,611 0,526 1,182 Kedelai Tradisional Komersial IRT IS EP IRT IS EP 1,520 1,428 2,184 1,274 1,183 1,913

Sumber : Gonzales, et al. 1993.

Keterangan : IRT: perdagangan antar wilayah, IS: substitusi impor, EP: promosi ekspor.

Arah pengembangan komoditas kedelai agar memiliki daya saing yang tinggi adalah dengan meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas dan dayaguna kedelai sebagai produk olahan yang mampu bersaing dengan produk olahan dari bahan baku non kedelai lainnya. Di samping itu, kebijakan pemerintah yang dapat melindungi harga kedelai domestik dan kebijakan pemberlakuan tarif impor serta pembatasan jumlah impor.

c. Kebijakan harga

Harga komoditas kedelai hampir tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Harga kedelai ditentukan oleh mekanisme pasar, yang ditentukan oleh permintaan dan persediaan (Demand and Supply). Harga nominal kedelai di tingkat petani berfluktuasi, disaat panen raya harga jatuh hingga per kilo Rp 2.750,- dan pada saat ini harga mencapai Rp 3.800,- Belum berlakunya tarif impor pada saat ini menyebabkan jumlah kedelai impor semakin banyak, sehingga harga kedelai di dalam negeri jatuh dan petani enggan menanam kedelai. Oleh karena itu pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri perlu ditingkatkan.

5. Profil Inovasi Teknologi

Senjang produktivitas kedelai di tingkat petani (rata-rata 1,2 t/ha) dengan potensi genetik tanaman kedelai masih cukup tinggi (potensi genetik >2 t/ha). Rendahnya produktivitas disebabkan sebagian besar petani belum menggunakan benih unggul dan teknik pengelolaan tanaman masih belum optimal (Adisarwanto, 2004;2005) Teknologi produksi kedelai meliputi varietas unggul dan teknik pengelolaan lahan, air, tanaman, dan organisme pengganggu tanaman (LATO). Pengelolaan LATO dimaksudkan agar potensi hayati yang dimiliki oleh varietas dapat terekspresikan secara optimal. Varietas unggul merupakan inovasi teknologi yang mudah diadopsi petani dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan produksi (Marwoto dan Hilman, 2005). Varietas unggul memiliki sifat seperti hasil tinggi, umur genjah, dan tahan/toleran terhadap cekaman biotik (hama dan penyakit) dan abiotik (lingkungan fisik). Teknik produksi merupakan sintesis dari varietas unggul dan teknik pengalolaan LATO (lahan, air, tanaman, dan organisme pengganggu). Inovasi teknologi dengan penggunaan benih bermutu, pembuatan saluran drainase, pemberian air yang cukup, pengendalian hama dan penyakit dengan sistem PHT, panen dan pasca panen dengan alsintan mampu meningkatkan produksi kedelai sesuai dengan potensi genetiknya (Anonimous, 2004a). Oleh karena itu dukungan penelitian terhadap inovasi teknologi peningkatan produksi kedelai sangat diperlukan.

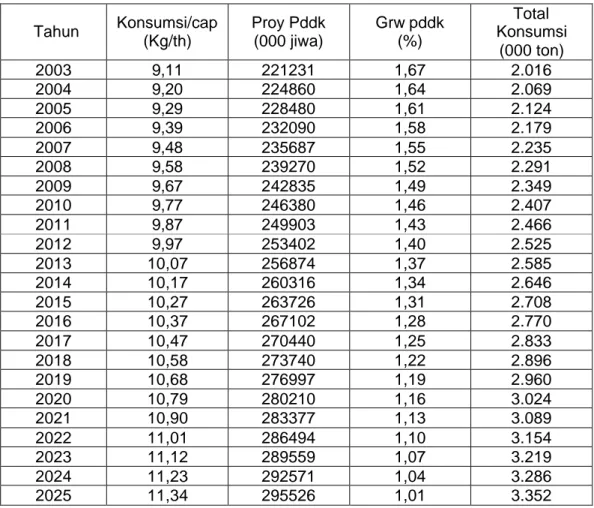

6. Proyeksi Konsumsi

Proyeksi konsumsi kedelai dalam bahasan ini dilakukan dengan cara memproyeksikan konsumsi per kapita dan proyeksi jumlah penduduk. Proyeksi konsumsi per kapita dilakukan dengan menggunakan elastisitas pendapatan, elastisitas harga kedelai, dan elastisitas silang harga komoditas lainnya, berdasarkan hasil penelitian Simatupang et al. (2003).

Pertumbuhan harga masing-masing komoditas menggunakan data FAO 1991–2002, sedangkan pertumbuhan pendapatan per kapita menggunakan BPS, 2002. Proyeksi jumlah penduduk dilakukan dengan menggunakan pertumbuhan penduduk dengan tingkat yang makin rendah.

Selama periode 1990–2004, pertumbuhan penduduk adalah 1,67 persen per tahun. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk diasumsikan menurun 0,03 persen per tahun. Dengan menggunakan elastisitas yang ada, maka proyeksi konsumsi

per kapita dan total konsumsi kedelai sampai 2025 adalah seperti disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Proyeksi konsumsi kedelai di Indonesia, tahun 2003–2025. Tahun Konsumsi/cap (Kg/th) Proy Pddk (000 jiwa) Grw pddk (%) Total Konsumsi (000 ton) 2003 9,11 221231 1,67 2.016 2004 9,20 224860 1,64 2.069 2005 9,29 228480 1,61 2.124 2006 9,39 232090 1,58 2.179 2007 9,48 235687 1,55 2.235 2008 9,58 239270 1,52 2.291 2009 9,67 242835 1,49 2.349 2010 9,77 246380 1,46 2.407 2011 9,87 249903 1,43 2.466 2012 9,97 253402 1,40 2.525 2013 10,07 256874 1,37 2.585 2014 10,17 260316 1,34 2.646 2015 10,27 263726 1,31 2.708 2016 10,37 267102 1,28 2.770 2017 10,47 270440 1,25 2.833 2018 10,58 273740 1,22 2.896 2019 10,68 276997 1,19 2.960 2020 10,79 280210 1,16 3.024 2021 10,90 283377 1,13 3.089 2022 11,01 286494 1,10 3.154 2023 11,12 289559 1,07 3.219 2024 11,23 292571 1,04 3.286 2025 11,34 295526 1,01 3.352

Sumber: perhitungan proyeksi penulis

Dari Tabel 8 terlihat bahwa total kebutuhan konsumsi kedelai terus meningkat dari 2,02 juta ton pada tahun 2003 menjadi 2,71 juta ton pada tahun 2015 dan 3,35 juta ton pada tahun 2025. Jika sasaran produktivitas rata-rata nasional 1,5 ton/ha bisa dicapai, maka kebutuhan areal tanam kedelai diperkirakan sebesar 1,81 juta ha pada tahun 2015, dan 2,24 juta ha pada tahun 2025. Tantangannya adalah bagaimana mencapai areal tanam seluas itu, sementara lahan yang tersedia terbatas dan digunakan untuk berbagai tanaman palawija, terutama yang lebih kompetitif.

7. Arah Pengembangan Produksi

Strategi peningkatan produksi kedelai nasional ditempuh melalui program: (a) Peningkatan produktivitas (PP), dan (b) Perluasan areal tanam (PAT).

Program peningkatan produktivitas diprioritaskan di wilayah-wilayah sentra produksi yang produktivitasnya masih tergolong rendah, di mana tingkat penerapan teknologi oleh petani masih kurang. Wilayah-wilayah yang sesuai untuk program ini antara lain adalah beberapa kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Program perluasan areal tanam melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) ditujukan ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumberdaya lahan cukup baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sedang perluasan areal dapat dilakukan pada sawah tadah hujan/irigasi sederhana, dan lahan kering yang cukup luas, namun belum optimal dimanfaatkan. Wilayah-wilayah yang tergolong kategori tersebut antara lain adalah Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Selatan

Prioritas agroekosistem sasaran pengembangan kedelai perlu mempertim-bangkan beberapa hal, yaitu kendala produksi yang minimal (tanah dan iklim sesuai-cukup sesuai), peluang keberhasilan yang cukup tinggi, prasarana pendukung cukup baik, dan ketersediaan SDM (petani) yang terampil. Untuk itu, prioritas pertama adalah lahan sawah irigasi, prioritas kedua adalah lahan sawah tadah hujan, dan prioritas ketiga adalah lahan-lahan kering (sudah pernah dibudidayakan, iklim/curah hujan mendukung, bukan lahan bukaan baru).

IV. KEBIJAKAN PENELITIAN

Penelitian pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian yang berperan dalam menyediakan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan umpan ke depan bagi pembangunan pertanian. Komoditas kedelai merupakan tanaman pangan ketiga setelah beras dan jagung mempunyai peran penting dalam ketahanan pangan (Anonimous, 2005c). Kebutuhan kedelai semakin meningkat, produksi menurun dan impor semakin meningkat. Peluang dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup tersedia di dalam

negeri dan masih memungkinkan untuk meningkatkan produksi dan menekan laju impor. Inovasi teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai. Oleh karena itu pada tahun 2005-2009 penelitian kedelai diprioritaskan dengan anggaran yang lebih tinggi daripada kacang-kacangan lain dan umbi-umbian. Arah penelitian untuk memberikan sumbangan bagi ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas, mengembangkan teknologi dan IPTEK pertanian ramah lingkungan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung pada kegiatan yang terkait dengan pertanian tanaman kedelai (Anonimous 2005c).

Peningkatan kapasitas produksi kedelai yang prospektif adalah dengan peningkatan produktivitas dan menambah luas panen. Upaya peningkatan produktivitas dengan peningkatan penerapan inovasi teknologi dapat dilakukan di lahan sawah irigasi, sawah tadah hujan dan lahan kering.

Penggunaan varietas unggul dalam skala luas dan terus-menerus terbukti mendesak eksistensi varietas lokal. Tersingkirnya varietas lokal berpotensi besar bagi hilangnya gen-gen penting yang terkandung di dalamnya. Karenanya, upaya penyelamatan, pemeliharaan dan pemberdayaan plasma nutfah tanaman kedelai lokal perlu diperhatikan. Varietas lokal yang teridentifikasi memiliki keunggulan dan diterima pasar dapat dilepas sebagai varietas unggul. Varietas unggul lokal akan lebih cepat berkembang karena benih telah tersedia di tingkat petani dan pengembangannya didukung oleh pemerintah daerah.

Penelitian pemuliaan kedelai periode tahun 2005-2009 mendatang diharapkan mampu menghasilkan varietas unggul baru yang adaptif pada lahan sawah dengan potensi hasil 2,5 – 3,0 t/ha dan kering masam dengan pH 4,0-5,5, dengan hasil 2,0-2,5 t/ha. Penelitian pengelolaan lahan, air, tanaman dan organisme pengganggu (LATO) diharapkan mampu memaksimalkan potensi hasil varietas kedelai di lahan sawah dan kering.

Sintesis teknik produksi kedelai yang terdiri dari VUB dan komponen pengelolaan LATO untuk lahan sawah dan kering, diharapkan dapat disosialisasikan kepada petani bekerjasama dengan BPTP setempat dan Pemerintah Daerah melalui diseminasi hasil penelitian. Diseminasi hasil penelitian dan alih teknologi diarahkan untuk meningkatkan akses pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi agar teknologi yang dihasilkan tersebut cepat diadopsi petani. Strategi pemasyarakatan inovasi teknologi hasil penelitian mengacu pada

program Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2005 yakni melaksanakan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (PRIMA TANI) (Simatupang, 2004). Tujuan utama Prima Tani adalah untuk mempercepat waktu, meningkatkan kadar dan memperluas prevalensi adopsi teknologi inovatif yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian serta untuk memperoleh umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna, spesifik pengguna dan lokasi, merupakan informasi esensial dalam rangka mewujudkan penelitian dan pengembangan berorientasikan kebutuhan pengguna. Prima Tani dirancang berfungsi ganda, sebagai modus diseminasi dan sekaligus sebagai laboratorium lapang penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu diseminasi dan pemasyarakatan teknologi produksi dan varietas unggul baru perlu ditingkatkan agar percepatan pengenalan, pemakaian dan produksi varietas unggul baru perlu ditingkatkan.

Sejalan dengan Visi, Misi dan arah pembangunan pertanian dan fokus penelitian, maka penelitian kedelai dalam lima tahun mendatang adalah:

A. Tujuan Penelitian

(1) Melestarikan dan mendayagunakan plasma nutfah tamanan kedelai .guna menopang kegiatan pemuliaan berkelanjutan dan produktif menghasilkan varietas unggul baru (VUB).

(2) Meningkatkan potensi komoditas kedelai lahan sawah irigasi dan tadah hujan melalui sintesis teknik produksi yang terdiri dari VUB kedelai adaptif lahan sawah tadah hujan, hasil tinggi (2,5,3,0 t/ha), berbiji besar, toleran kekeringan dan toleran hama dan penyakit disertai komponen pengelolaan LATO yang efisien pada lahan sawah tadah hujan.

(3) Meningkatkan potensi komoditas kedelai lahan kering masam melalui sintesis teknik produksi yang terdiri dari VUB kedelai lahan masam hasil tinggi (2,0-2,5 t/ha) dan komponen pengelolaan LATO yang efisien pada lahan kering masam pH 4,0-5.5.

(4) Mengkarakterisasi faktor biofisik lahan sebagai landasan pengembangan PRIMATANI berbasis tanaman kedelai.

(5) Menyediakan bahan diseminasi dan promosi hasil penelitian berupa prosiding seminar/lokakarya, brosur teknologi, poster, bahan tayangan dan “pers

release”, laporan kegiatan pemasyarakatan teknologi dan distribusi benih sumber kepada pengguna.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah:

(1) Berfungsinya sistem pengelolaan plasma nutfah tanaman kedelai untuk melayani kebutuhan penelitian, dengan prioritas dapat dilestarikannya 1061 assesi plasma nutfah kedelai, terdokumentasi informasinya dalam katalog plasma nutfah yang diperbarui setiap dua tahun dan tersedia beberapa assesi yang dimanfaatkan sebagai sumber gen utama dalam kegiatan pemuliaan tanaman kedelai.

(2) Tersedia dan berfungsinya sistem dan teknik produksi kedelai lahan sawah irigasi dan tadah hujan serta lahan kering masam.

(3) Dihasilkannya, tersedianya dan dimanfatkannya benih penjenis VUB kedelai. (4) Terselenggaranya diseminasi hasil penelitian melalui PRIMATANI, promosi

melalui media cetak dan elektronik, terdistribusinya benih sumber melalui Unit Produksi Benih Sumber (UPBS) dan Unit Komersialisasi Teknologi (UKT). (5) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas

dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja produktif dan inovatif

V. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengembangan kedelai di dalam negeri diarahkan melalui strategi

peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam. Peningkatan produktivitas dicapai dengan penerapan teknologi yang sesuai (spesifik) bagi agroekologi/wilayah setempat. Perluasan areal tanam diarahkan melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) di lahan sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan dan lahan kering yang telah diusahakan

2. Sumbangan inovasi teknologi hasil penelitian berupa varietas unggul baru spesifik lokasi dan pengelolaan LATO merupakan andalan untuk meningkatkan produksi baik melalui program peningkatan produktivitas maupun perluasan areal.

3. Fokus penelitian melestarikan dan mendayagunakan plasma nutfah tamanan kedelai guna menopang kegiatan pemuliaan berkelanjutan dan produktif menghasilkan varietas unggul baru (VUB). Meningkatkan potensi komoditas kedelai lahan sawah irigasi dan lahan kering melalui sintesis teknik produksi yang terdiri dari VUB kedelai adaptif, hasil tinggi (2,5,3,0 t/ha), berbiji besar, toleran kekeringan dan toleran hama dan penyakit disertai komponen pengelolaan LATO yang efisien Mengkarakterisasi faktor biofisik lahan sebagai landasan pengembangan PRIMATANI berbasis tanaman kedelai.

4. Menyediakan bahan diseminasi dan promosi hasil penelitian berupa prosiding seminar/lokakarya, brosur teknologi, poster, bahan tayangan dan “pers release”, kegiatan pemasyarakatan teknologi dan distribusi benih sumber kepada pengguna.

5. Agar tujuan dan sasaran penelitian dan pengembangan kedelai yang dimaksud tercapai, sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder: (i) Kebijakan pemerintah yang kondusif, mulai dari subsistem hulu hingga ke subsistem hilir (ii) Komitmen dari stakeholder swasta/pengusaha dalam berpartisipasi untuk mengurangi ketergantungan pangan kita dari impor, (iii) Partisipasi aktif Pemerintah Daerah dan aparat pertanian (penyuluh) serta masyarakat tani dalam pengembangan budidaya tanaman kedelai.

PUSTAKA

Adisarwanto, T. 2004. Strategi peningkatan produksi kedelai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor. Orasi Pengukuhan APU. Badan Litbang Pertanian. 50 hlm.

______________ 2005. Kedelai, budidaya dengan pemupukan yang efektif dan pengoptimalan peran bintil akar. Seri Agribisnis. Penebar Swadaya. 107 hlm.

Anonimuos, 2004a. Dukungan inovasi teknologi dalam program bangkit kedelai. Puslitbangtan. Makalah disampaikan pada Bangkit Kedelai di Cisarua. Ditjentan. Bogor. 36 hlm.

__________ 2004b. Profil Kedelai (Glycine max). Ditjentan, Direktorat Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. 50 hlm.

__________ 2004c. Roadmap Komoditas Kedelai. Balitkabi. 9 hlm.

__________ 2005a. Program Bangkit Kedelai tahun 2004. Ditjentan, Direktorat Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. 27 hlm.

__________ 2005b Makalah Menteri Pertanian dalam Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian. 13 April 2005. 16 hlm.

Anonimous, 2005 c. Renstra Balitkabi 2005-2009, Balitkabi (Proses Publikasi) __________ 2005c. Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah

(RPPJM: 2005–2010) Departemen Pertanian.

Gonzales, L.A. , F. Kasryno, N.D. Perez and M.W. Rosegrant. 1993. Economic Incentives and Comparative Advantage in Indonesian Food Crop Production. Reseacrh Report 93. Int. Food Polycy. Resch. Inst. Washinton.DC.

Fagi, A.M. 2005. Menurunnya produksi kedelai nasional dan alternatif program peningkatan usaha agribisnis kedelai di Indonesia. Seri AKTP, No 14/2005. 8 hlm.

Hilman. Y., A. Kasno dan N. Saleh. 2004. Kacang-kacangan dan Umbi-umbian: Kontribusi terhadap ketahanan pangan dan perkembangan teknologinya. Inovasi Pertanian Tanaman Pangan. hal 95-132.

Marwoto dan Y. Hilman. 2005. Teknologi kacang-kacangan dan umbi-umbian mendukung ketahanan pangan. Kinerja Balitkabi 2003–2004. Balitkabi. 20 hlm.

Nugraha.U.S. 1996. Produksi benih kedelai bermutu melalui sistem JABAL dan partisipasi petani. XV(2) : 27–35.

Simatupang,P., B. Sayaka, Saktyannu, S. Marianto, M. Ariani dan N.Syafa`at. 2003. Makalah disampaikan pada Prawidyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII. 14–15 Oktober 2003. 67 hlm.

Simatupang, P. 2004. Prima Tani sebagai langkah awal pengembangan sistem dan usaha agribisnis industrial. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Penerapan dan inovasi teknologi dalam agribisnis sebagai upaya pemberdayaan rumah tangga petani. PSE Pertanian.- Universitas Widya Mataram Yogyakarta : 16 hal.

Siregar,M. 1999. Pembenihan Sistem Perbenihan Terpadu. Kasus komoditas Kedelai. (Improvement of Integrated Seed System : Case Study of Soybean) Forum of Agro-Economic Research. Research. Vol 17(1). pp.14–26.

Suryana, A. 2005. Arah, Strategi dan Program Pembangunan Pertanian 2005– 2009. Badan Litbang Pertanian. 32 hlm.

Swastika,D.K.S. 1997. Swasembada kedelai antara harapan dan kenyataan.. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol.15(1): 57–66.

Swastika, D.K.S. 2003. Soybean self-sufficiency in Indonesia: Dream or Reality?. Shoert Article. CGPRT-Flash. Vol.1(5): 2 p.

Lampiran : Matriks Strategi Pengembangan Komoditas kedelai

No. Strategi Kebijakan Program

1 1. Strategi Faktor Produksi

§ Penyediaan faktor produksi sesuai dengan: jumlah, mutu, waktu, jenis,harga.

§ Distribusi faktor produksi § Aksesibilitas terhadap

faktor produksi

§ Perbaikan sistem produksi, kualitas, dan distribusi benih, utamanya untuk jenis komposit melalui pembinaan penangkar di pedesaan secara berjenjang. § Penyesuaian harga benih hibrida

sehingga terjangkau bagi petani. 2. Strategi produksi

§ Peningkatan produktivitas

§ Percepatan pemasyarakan inovasi teknologi (varietas unggul dan pengelolaan lato

§ Pembentukan VUB spesifik lokasi dan pemasyarakatan VUB

§ Penyesuaian teknologi produksi dengan lingkungan (efisiensi produksi)

§ PTT § Perluasan area:

1. Peningkatan IP Pengaturan pola tanam Penerapan SUT kedelai dalam pola

tanam 2. Pemanfaatan Lahan

tidur

Pembukaan lahan tidur § Pemanfaatan lahan tidur dengan teknologi spesifik lokasi

3. Tanaman sela Tumpangsari, Tumpang gilir § Pemanfaatan lahan di antara

tanaman perkebunan (kelapa, kelapa sawit, kakao, dsb) sampai batas waktu tertentu.

4. Lahan bukaan baru Reklamasi lahan pasang surut

§ Pemanfaatan lahan pasang surut ex PLG

§ Peningkatan stabilitas hasil

§ Pembentukan VUB toleran cekaman biotik dan abiotik

§ Penerapan PHT

§ Sosialisasi penggunaan varietas sesuai lingkungan (toleran kemasaman tanah, toleran kekeringan)

§ Sekolah Lapang PHT § Penekanan senjang hasil

(Potensi vs aktual, antar petani, antar wilayah)

§ Percepatan sosialisasi teknologi produksi

§ Membangun kelembagaan Penyuluhan, pelatihan, sekolah lapang

§ Menekan kehilangan hasil panen

§ Perbaikan pasca panen dengan konsentrasi prosesing, pengeringan

§ Percepatan sosialisasi teknologi pasca panen melalui pelatihan, penyuluhan(Primatani) 3. Strategi Peningkatan nilai

tambah dan daya saing (industri pedesaan) § Pengembangan pengolahan dan pemasaran produk olahan kedelai § Percepatan pengembangan industri pengolahan kedelai di pedesaan

4. Strategi Distribusi dan Pemasaran

§ Keunggulan Kompetitif (Cost and Quality) § Tepat Sasaran dan Waktu

(Timing Know How) § Penguatan Pijakan

(Stronghold)

§ Prioritas Investasi (Deep Pocket)

Pemamfaatan informasi pasar input dan output dalam pengembangan agribisnis beras

Lanjutan Lampiran:

No. Strategi Kebijakan Program

.5. Konsolidasi Manajemen Usahatani § Pembentukan korporasi usaha (KUAT) § Peningkatan kapasitas (SDM litbang,

penyuluhan, petani dan pengguna)

§ Pengembangan sistem keuangan mikro (skim kredit, insentif pengguna teknologi, KUM)

§ Penajaman sasaran riset dan pengembangan § Pengembangan skim

kredit, insentif pengguna teknologi)

§ Revitalisasi penyuluhan pertanian

o Pengembangan kelembagaan

o Pembentukan korporasi usaha dalam bentuk KUAT

o Pendidikan, latihan dan membangan kembali lembaga penyuluhan sebagai institusi pusat

6. Strategi pengembangan sistem pendukung § Insentif investasi (riset

dan pengembangan) § Informasi (aksesibilitas

informasi iptek, pasar) § perbankan

Peningkatan aksesibilitas terhadap informasi terhadap iptek dan pasar kedelai dan produk olahannya

Pengembangan jaringan informasi tentang iptek dan pasar kedelai dan produk olahan 2 Kebijakan § Pembatasan impor § Standarisasi produk § Harga § Tataniaga

§ Subsidi (output, usaha) § Pembiayaan

§ Investasi

§ Fiskal dan moneter § Karantina § Kemitraan

§ Pewilayahan komoditas Sumber : Anonimous, 2004c