Sabuk Kesejahteraan Nusantara:

Merajut Desa-Desa Perbatasan Sebagai Beranda

Depan Indonesia

Oleh :

Pokja Perbatasan Universitas Gadjah Mada*

Disampaikan dalam FGD Rembug Nasional dengan Sub Tema ‘Membangun Wilayah Perbatasan:

Menjadikan Perbatasan sebagai Halaman Depan NKRI’ di BAPPENAS pada tanggal 27 April 2015.

Pengantar

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dapat disebut sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna desa tersebut tersirat bahwa sebuah desa dan atau desa adat berfungsi sebagai subjek pembangunan dalam sektor pemerintahan, sosial budaya, perekonomian, serta pengakuan hukum dalam kesatuan NKRI. Hal ini memunculkan semangat pembangunan di tengah masyarakat dimana desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan dan memiliki kedekatan yang besar dalam penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penekanan sebagai subjek pembangunan dapat diawali dengan adanya pelayanan masyarakat yang didukung oleh infrastruktur-infrastruktur pelayanan.

Pada konteks ini, lokasi desa yang berada di wilayah perbatasan menjadi aspek penting, karena menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, secara aktivitas erat hubungannya dengan masyarakat lintas batas negara yang kemudian dipahami sebagai aktivitas lintas batas. Oleh sebab itu pertimbangan tersebut yang menjadikan desa dapat disebut sebagai manifestasi sabuk nusantara.

* Tim Penyusun: (1) Purwo Santoso [Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial

dan Politik, psantoso@ugm.ac.id.], (2) Muh Aris Marfai [Fakultas Geografi,

arismarfai@yahoo.com.]; (3) Agung Satriyo Nugroho [Fakultas Geografi,

Terdapat ada dua fungsi desa yang akan dipakai dalam tulisan ini yaitu desa secara substantif sebagai lokus penerapan tema pembangunan, dan desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Berangkat dari dua fungsi tersebut bahwa desa sebagai sebagai lokus tema pembangunan merupakan manifestasi dari sebuah entitas demografis dan spasial. Lokasi desa yang terdapat di daratan dan desa yang berlokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi perhatian dalam setiap perencanaan pembangunan, terutama dalam konteks merealisasikan manifestasi sabuk nusantara atau sebagai berenda depan NKRI. Selain itu fungsi desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil dapat menjadi perhatian karena konsekuensi yang muncul bahwa kapasitas dan mekanisme kerja yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat merupakan sebuah efisiensi langsung dari proses pembangunan yang ada. Keterdapatan berbagai macam sektor dalam pembangunan desa seperti yang disebutkan diatas menjadikan pendekatan lintas sektor (interdisciplinary

approach) menjadi acuan utama.

1. Mainstreaming Pembangunan Desa-desa di Perbatasan: Posisi

dan Peran Strategis Desa dalam Pengembangan Perbatasan (Strategi Thinking the unthinkable)

Desa dan perbatasan menjadi dua isu yang, paling tidak, dalam 10 tahun terakhir ini mendapatkan perhatian lebih dalam dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Sejumlah aturan hukum dan lembaga baru yang secara khusus diwujudkan sebagai bentuk komitmen untuk mengurus kedua isu ini telah dikeluarkan, seperti UU Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan UU Desa serta lembaga seperti Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebagaimana telah disampaikan di bagian pengantar, kertas kerja ini membidik untuk merespon sebuah situasi di mana kedua isu tersebut hadir secara bersamaan, yaitu di desa-desa di perbatasan.

Dalam upaya untuk menjawab isu tersebut, kertas kerja ini mencoba mengejawantahkan konsep utama yang diusung oleh administrasi Joko Widodo - Jusuf Kalla untuk “membangun dari pinggiran”. Harus dipahami bahwa secara teknis dan teoritis, “membangun dari pinggiran” adalah sesuatu yang mustahil untuk dioperasionalisasikan. Karenanya jika kita serius untuk merealisasikan konsep ini, kita perlu untuk memikirkan hal-hal yang selama ini jarang, atau bahkan tidak pernah terpikirkan.

tantangan pembangunan di pedesaan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi yang bersifat do it all in one go.

Kesepahaman akan watak tantangan dan intervensi yang diperlukan untuk menjawab tantangan pembangundan desa di kawasan perbatasan tersebut diperlukan jika kita serius ingin menjadikan kawasan perbatasan Indonesia setara dan terkoneksi dengan kawasan Indonesia yang lain. Selama ini wacana “Perbatasan sebagai Beranda Depan”, terus menerus dikumandangkan menjadi jargon kosong atau hanya berujung pada langkah intervensi yang bersifat parsial.

Secara umum, pemahaman tentang batas itu masih bersifat simplistik. ‘Beranda’ cenderung hanya dipahami merujuk pada satu titik, bukan suatu lingkar batas. Model pengembangan kawasan perbatasan melalui pembangunan desa di perbatasan yang disampaikan di sini memproyeksikan pentingnya posisi dan peran dari kabupaten sebagai simpul-simpul pembangunan perbatasan. Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan kekhasan setting masing-masing kawasan perbatasan. Namun, jelasnya, model yang diproyeksikan di sini ditujukan untuk memastikan keberadaan sdm, modal, dan teknologi di kabupaten sebagai simpul pembangunan kawasan perbatasan tersebut sebagai infrastruktur yang menjadi pra-syarat pembangunan desa di perbatasan.

Tantangan besar pertama muncul ketika mengkaitkan proyeksi ini dengan paradigma do it all in one go. Keragaman dan luasnya kawasan perbatasan Indonesia menuntut upaya pembangunan memenuhi dua parameter dasar, yaitu sensitif terhadap keragaman sekaligus komitmen nasional untuk mengakselerasi pembangunan di kawasan-kawasan tersebut.

Ada begitu banyak kabupaten dan desa yang merupakan kawasan perbatasan di Indonesia, yang mana masing-masing memiliki setting yang spesifik, yang menuntut pembangunan secara bersamaan. Untuk merespon tantangan ini, model yang disampaikan di sini melihat bahwa beban kerja harus dibagi di antara berbagai level pemerintahan yang ada, dari nasional sampai ke desa. Ini dilakukan dengan memberikan diskresi yang lebih besar pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, yang lebih dekat dengan situasi riil kawasan perbatasan. Penataan seperti ini penting untuk dilakukan karena salah satu kritik utama terhadap upaya pembangunan perbatasan yang selama ini dilakukan adlaah tidak sensitifnya kebijakan yang dibuat secara sentralistis dengan kenyataan bahwa border regime di lingkar batas yang kita miliki sangatlah beragam.

menjawab kebutuhan riil masyarakat di masing-masing kawasan perbatasan. Fungsi dan peran semacam ini menuntut lebih dari sekedar penggunaan otoritas legal-administratif, tetapi, lebih dari itu, kapasitas diskursif dan teknokratis untuk ‘meyakinkan’ berbagai elemen yang terlibat, yang mana masing-masing memiliki kepentingan yang beragam dengan kepentingan pembangunan kawasan perbatasan.

Merespon dilema tuntutan untuk sensitif terhadap keragaman kebutuhan lokal dan membangun komitmen nasional untuk secara tepat merespon masing-masing kebutuhan spesifik di kawasan perbatasan mensyaratkan adanya perubahan yang bersifat paradigmatik, khususnya dalam memahami dan menata hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah di bawahnya, sampai ke desa. Di sini kita tidak mempermasalahkan prinsip bahwa pengelolaan perbatasan merupakan bagian dari isu kedaulatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika prinsip ini diimplementasikan dalam paradigma yang bersifat inward-looking, ketika pemerintah nasional melihat daerah sebagai “lawan” yang harus ditundukkan dan dipatuhkan.

Kawasan perbatasan, termasuk desa-desa di sana, merasa diabaikan oleh negara. Sementara, ketika situasi ini disampaikan sebagai aspirasi kepada negara, negara terlihat tidak memberikan komitmen yang penuh untuk mengatasi situasi yang dihadapi. Selain itu, langkah-langkah interventif yang dilakukan oleh pemerintah di level yang lebih rendah seringkali harus berbenturan dengan prosedur dan mekanisme yang meletakkan tanggung jawab pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan sebagai otoritas pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah lokal di kawasan perbatasan seringkali tidak tahu harus berbuat apa untuk merespon permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan perbatasan dan berujung pada pembiaran atas masalah tersebut. Ketika hal ini terjadi secara terus menerus, ujungnya adalah ketidakpercayaan yang terakumulasi di antara masyarakat di kawasan perbatasan terhadap negara.

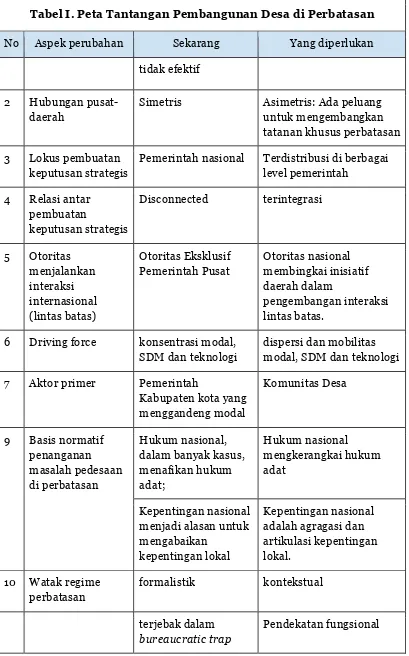

Tabel I. Peta Tantangan Pembangunan Desa di Perbatasan

No Aspek perubahan Sekarang Yang diperlukan

1. Orientasi Inward looking Outward looking

Perbatasan sebagai halaman belakang

Perbatasan sebagai beranda depan

Dari kota ke desa (trickle down) yang

Tabel I. Peta Tantangan Pembangunan Desa di Perbatasan

No Aspek perubahan Sekarang Yang diperlukan

tidak efektif

2 Hubungan pusat-daerah

Simetris Asimetris: Ada peluang

untuk mengembangkan tatanan khusus perbatasan

3 Lokus pembuatan keputusan strategis

Pemerintah nasional Terdistribusi di berbagai level pemerintah

6 Driving force konsentrasi modal, SDM dan teknologi

dispersi dan mobilitas modal, SDM dan teknologi

7 Aktor primer Pemerintah

Perubahan paradigmatik dari inward ke outward-looking diperlukan untuk menggalang sinergitas kebijakan nasional dan lokal untuk mengembangkan kawasan perbatasan yang arahnya adalah keluar, terutama membangun daya saing baik di level regional maupun global. Dalam hal ini, yang dituntut dari pemerintah nasional adalah membangun bingkai diskursif yang mengatur gerak langkah beragam kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang disesuaikan dengan setting spesifik masing-masing kawasan.

Perubahan paradigmatik ini tentu saja harus diikuti oleh sejumlah besar perubahan kelembagaan, sebagaimana disajikan di Tabel I. Untuk memastikan masalah-masalah yang spesifik di masing-masing kawasan perbatasan, kebijakan desentralisasi harus didorong lebih jauh dalam untuk membuka ruang-ruang asimetrisme, sesuai dengan kondisi spesifik di kawasan perbatasan. Pembukaan peluang asimetrisme ini harus sambung dengan revitalisasi peran desa dan kabupatan sebagai entitas dan unit yang berhadapan langsung dengan situasi di kawasan perbatasan untuk mampu mengidentifikasi tantangan dan potensi yang dimiliki untuk menjawab tantangan tersebut serta memproyeksikan aktualisasinya.

Secara simultan, pemerintah nasional mendorong terkoneksinya desa-desa dan kabupaten-kabupaten di kawasan perbatasan, tidak hanya dengan pemerintah provinsi dan nasional, tetapi juga di antara sesama desa dan kabupaten di kawasan perbatasan. Hal ini dilakukan untuk merangsang proses horizontal learning dan kerjasama antar kawasan perbatasan, yang pada akhirnya akan memfasilitasi koordinasi dan akselerasi pembangunan kawasan perbatasan sebagai kepentingan nasional.

Hasil identifikasi tantangan dan potensi pembangunan di masing-masing kawasan perbatasan digunakan sebagai bagian dari input untuk pemerintah nasional mengidentifikasi tantangan dan potensi pembangunan nasional dalam percaturan regional dan glolbal. Selanjutnya, pemerintah nasional memformulasikan arah besar pembangunan kawasan perbatasan, yang pada akhirnya menjadi acuan umum bagi pembangunan di masing-masing kawasan perbatasan. Dengan demikian, kepentingan nasional lahir sebagai agregasi kepentingan lokal dan meminimalisir antagonisme antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal.

yang menjadi bingkai besar pembangunan desa di perbatasan dan kawasan perbatasan.

Agar upaya pembangunan yang kompleks ini bisa menghasilkan hasil yang nyata, patut ditekankan sekali lagi bahwa itu semua harus dilakukan sekaligus secara simultan. Langkah besar ini tentunya harus didasari oleh informasi dan pengetahuan yang akurat tentang keragaman kondisi spesifik masing-masing kawasan perbatasan dan arah transformasi yang hendak dicapai. Hal ini akan dibahas secara lebih detil pada bagian berikut.

2. Peta Border Regimes Indonesia

Pemahaman tentang wilayah perbatasan dapat dimulai dari proses pendefinisan tentang perbatasan itu sendiri. Studi perbatasan yang telah dilakukan di beberapa negara telah memunculkan terminologi tentang adanya pengertian tentang boundary, border, borderland, dan frontier. Salah satu ensiklopedia science (http://science.jrank.org/) mengemukakan perbedaan antar terminologi tersebut, dimana boundary dimaknai sebagai demarkasi dari bagian-bagian ruang perbatasan. Sedangkan border dimaknai sebagai International boundary line atau garis yang membatasi wilayah kedaulatan antar kedua negara, akan tetapi jika border dipandang sebagai suatu kawasan, maka border dalam hal ini disebut juga sebagai borderland. Selain itu, pemahaman lain juga perlu dikemukakan terhadap kata frontier. Frontier memiliki makna sebagai suatu kawasan baik yang memiliki kontak secara langsung dengan garis batas maupun yang tidak memiliki kontak secara langsung. Akan tetapi perkembangan konsepsi dari manajemen wilayah perbatasan di setiap negara memunculkan pengertian yang berbeda, bergantung kepada lokasi studi perbatasan itu sendiri. Penekanan terminologi boundary, border, borderland, dan frontier dalam tulisan ini adalah bahwa dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terdapat perbedaan karakteristik wilayah atau kawasan yang berhubungan dengan persoalan di perbatasan, atau secara sederhana bahwa wilayah perbatasan tidak bisa digeneralisir dalam satu pengertian semata (Donnan dan Wilson, 1999; Adelman dan Aron, 1999; Perdue, 2001; Janeczek, 2011; Perales, 2013).

Berbicara tentang wilayah perbatasan di Indonesia, terminologi wilayah-wilayah di perbatasan sebagaimana telah disebutkan diatas erat hubungannya dengan kondisi permasalahan yang ada. Secara singkat terdapat dua masalah utama wilayah perbatasan yang selama ini ada di Indonesia, permasalahan tersebut yaitu:

Negara Tetangga, salah satu contohnya adalah berbagai macam kasus dalam tenaga kerja dan aktivitas ilegal.

2. Strategi negara tetangga (salah satunya Malaysia) dalam menarik pasar Indonesia di perbatasan adalah melalui perekrutan tenaga kerja. Malaysia merekrut tenaga kerja terdidik dengan syarat memiliki soft skill lain yaitu seni dan budaya. Oleh sebab itu, selama ini banyak karya budaya Indonesia yang menjadi bahan promosi Malaysia untuk menarik pasar Internasional.

Permasalahan wilayah perbatasan tersebut pada dasarnya telah terakomodir dalam kerangka pembangunan yang diusung oleh pemerintahan saat ini. Keinginan negara untuk hadir di perbatasan dalam pemerintahan saat ini telah tertuang dalam arah pembangunannya melalui NAWA CITA. Minimal terdapat 3 point yang sesuai dengan konteks perbatasan yaitu:

Nomor 1: Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa & memberikan rasa aman pada seluruh warga negara di perbatasan.

Nomor 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan (poin ini bisa dimaknai bahwa ibu nya kota adalah desa, maka membangun kota harus diawali dengan menyentuh ibunya yaitu desa).

Nomor 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.

Pemilihan ketiga poin dalam Nawa Cita diatas selaras dengan dasar empiris beberapa riset yang telah dilakukan para pakar perbatasan di dunia. Boehmer dan Peña (2012) mengemukakan minimal terdapat 3 (tiga) faktor utama yang dapat mempengaruhi pengembangan wilayah perbatasan terutama melalui sinergitas sumberdaya lintas daerah antar negara. Ketiga faktor tersebut aspek kekotaan, perdamaian/ketentraman penduduk, dan kondisi demokrasi penduduk lokal. Hal ini selaras pula dengan semangat realiasi konsep anti-border atau borderless sebagai sarana akselerasi pembangunan wilayah perbatasan. Sidaway (2015) mengemukakan konsep anti-border atau borderless sangat erat kaitannya dengan awareness terhadap tenaga kerja serta komunitas-komunitas lokal di wilayah perbatasan. Indonesia memiliki perluang dalam mendorong penerapan konsep ini sebagai sarana dalam melakukan akselerasi pembangunan wilayah perbatasan. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 ini menjadi peluang besar sebagai dasar dalam langkah awal diplomasi.

berakhir atau bermuara pada lokus desa harus menjadi pertimbangan utama. Oleh sebab itu, membangun wilayah perbatasan negara dalam konteks akselerasi desa perlu dilakukan secara asimetris melalui ‘Pertahanan Tanpa Senjata’. Cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem ‘Kipas Nusantara’. Kipas nusantara diadopsi dari struktur kipas, ada simpul utama yang dipegang, ada jari-jari sebagai kerangka penguat, dan lembaran kain untuk mengarahkan angin. Simpul utama sebagai titik ikat merupakan pusat sumberdaya yang akan disebarkan, selain itu berfungsi sebagai simpul pemikiran (Pelabuhan Pemikiran Perbatasan). Sedangkan jari-jari kipas harus dibuat secara tematik pembangunan.

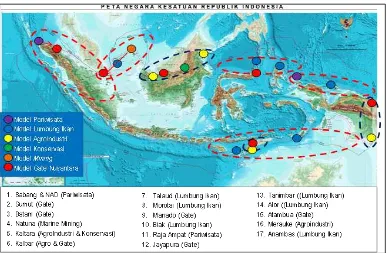

Formulasi tematik pembangunan perbatasan sangat erat dengan 3 topik utama yaitu topik perekonomian wilayah, topik pertahanan dan keamanan negara, dan topik konservasi lingkungan. Oleh sebab itu model tematik yang ditawarkan dalam pembangunan perbatasan yaitu:

1. Model Agroindustri 2. Model Pariwisata 3. Model Konservasi 4. Model Marine Mining 5. Model Lumbung Ikan 6. Model Gate Nusantara

Selain itu, sektor lain yang dinilai dapat menjadi trigger dalam realisasi tematik pembangunan tersebut adalah sektor pertahanan dan keamanan. Sektor ini dapat masuk keseluruh model. Cara yang ditawarkan dalam mensinergiskan berbagai macam sektor ini antara lain memuat tentang:

1. Akselerasi Pembangunan desa (Agroindustri, Desa Wisata, dll). 2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Pelayanan. 3. Menghadirkan Negara di Perbatasan:

a. Pemuda merajut NKRI, melalui pemberdayaan fresh Graduate (tenaga kerja terdidik) ke perbatasan. Maka perlu mengalirkan sumberdaya negara untuk mendukung ini.

Gambar 1. Tawaran Tematik Pembangunan Wilayah Perbatasan

Gambar 2. Kerangka Spasial Pengelolaan Wilayah Perbatasan

3. Strategi Pengembangan

Beberapa operasinalisasi pemikiran dan kerangka kebijakan diatas, dapat dilakukan dengan menerapkan 7 (tujuh) parameter penting. Ketujuh paramter tersebut termuat dalam sub bab dibawah ini.

3.a. “Reinventing Ideologi” (inspirasi dari Kibbutz)

Pembangunan desa di perbatasan dalam kerangka besar pembangunan kawasan perbatasan yang diproyeksikan dalam tulisan ini menempatkan desa sebagai lokus sekaligus subyek utama pembangunan tersebut. Hal ini didasari pada realitas bahwa desa merupakan sebuah entitas sosio-geografis yang spesifik sekaligus sebagai unit pemerintahan yang terkecil.

Dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan, pemahaman tentang peran desa ini ditambah dengan pemahaman bahwa desa adalah ujung tombak dari upaya untuk mentransformasikan ruang sosial-politik frontier menjadi border. Transformasi frontier menjadi border ini pada dasarnya adalah langkah untuk mengubah sebuah kawasan yang sebelumnya identik dengan situasi inhabitable, sparsely populated, dan isolated menjadi layak ditinggali, menjadi pusat aktifitas sosial, dan terkoneksi dengan entitas sosial-politik yang mengklaim kawasan tersebut sebagai border secara keseluruhan.

Alur Pembangunan Prov. Perbatasan

Paradigma yang selama ini dianut di Indonesia, setidaknya secara normatif, melihat desa sebagai unit sosial, politik, dan pemerintahan yang memiliki otonomi yang bersifat asli. Selain itu sebagai unit ekonomi, desa juga dilihat sebagai unit yang bersifat self-sufficient atau mandiri. Model yang disampaikan dalam tulisan ini berangkat dari paradigma yang sama, tetapi melangkah lebih jauh dengan meletakkan pemikiran otonomi asli dan kemandirian desa dalam konektifitasnya dengan desa-desa yang lain dan unit pemerintahan diatasnya, terutama kabupaten, sebagai simpul yang berperan mengkoordinasikan pembangunan desa-desa tersebut di kawasan perbatasan.

Di sini “kemandirian” desa dilihat bukan sebagai sesuatu yang bersifat esensial, melainkan sebagai sebuah realitas yang harus terus menerus dikonstruksi. Dalam proses mengkonstruksi kemandirian inilah kabupaten, sebagai simpul dari desa-desa yang ada diwilayahnya diharapkan dapat berperan maksimal.

Sebagai unit yang mandiri, aktifitas produksi dan konsumsi lebih banyak difokuskan di desa. Ini akan memunculkan adanya kebutuhan infrastruktur yang menjadi pra-syarat aktifitas produksi dan konsumsi tersebut mencapai level efektifitas dan efisiensi yang maksimal. Salah satu peran penting kabupaten sebagai simpul adalah menjamin tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan tersebut.

Dalam menjalankan peran ini, kabupaten bisa menjalan fungsi lainnya sebagai penghubung antara desa yang satu dengan desa yang lain. Melalui proses ini, kabupaten berperan menstruktur pola distribusi surplus barang dan jasa yang diproduksi oleh desa-desa di kawasan perbatasan bisa mengalir keluar ke desa-desa yang lain, ke kabupaten, ke wilayah Indonesia yang lain, bahkan ke wilayah di seberang garis perbatasan.

Geliat ekonomi desa sebagai lokus utama aktifitas ekonomi juga didorong dengan menjadikan desa sebagai pusat aktifitas konsumsi. Selain aktifitas konsumsi kebutuhan sehari-hari, perlu didorong untuk aktifitas konsumsi yang muncul sebagai efek berantai keberadaan pusat pelayanan publik. Ini dilakukan dengan membuat pusat pelayanan publik, seperti puskesmas/klinik/rumah sakit; sekolah dsb. sedekat mungkin dengan desa. Mungkin tidak harus ada di setiap desa, tetapi bisa diletakkan di kecamatan. Bisa juga diletakkan secara menyebar, di mana pusat untuk satu jenis layanan publik diletakkan di wilayah sebuah desa, sementara pusat untuk jenis layanan berbeda diletakkan di desa yang lain. Secara simultan, pemerintah kabupaten memastikan ketersediaan infrastruktur komunikasi dan transportasi untuk menjamin aksesibilitas pusat-pusat layanan publik tersebut.

desa-desa dan kawasan perbatasan secara umum dengan kawasan Indonesia yang lain. Kedua, mendorong mobilitas SDM, modal, dan teknologi di kawasan perbatasan. Harapannya dengan mobilitas semacam itu, permasalahan keterisolasian dan ketertinggalan bisa dijawab. Dengan kata lain, setting semacam ini memastikan trickle down effect yang diharapkan muncul dari langkah membangun pusat pertumbuhan baru benar-benar diupayakan sedari awal, bukannya menunggu kesejahteraan terakumulasi di kabupaten, sebagai simpul pembangunan kawasan perbatasan, dan baru dibagikan ke desa-desa di kawasan perbatasan.

Hal penting yang menjadi pra-syarat dasar agar semua ini bisa terealisasi adalah meyakinkan agar orang bersedia untuk terlibat dalam proses ini, terutama mereka yang tinggal di desa-desa di kawasan perbatasan. Kekecewaan yang selama ini terakumulasi telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara di wilayah tersebut.

Untuk merespon situasi ini, negara; baik di level nasional maupun lokal, harus memulai langkah pendekatan yang konkrit dengan membangun infrastuktur yang melayani pemenuhan kebutuhan dasar desa-desa di kawasan perbatasan. Ini dibarengi dengan upaya membangun bingkai ideologis yang mewadahi gerak langkah pengembangan kawasan perbatasan, sekaligus menyediakan acuan umum bersama baik bagi kabupaten dan desa di kawasan perbatasan untuk menggerakkan pembangunan didaerahnya maupun bagi pemerintah nasional untuk memastikan bahwa dinamika di kawasan perbatasan berkorelasi positif dengan kepentingan nasional.

3.b. Strategi Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Perbatasan

Pemerintah daerah memiliki peran sentral sebagai simpul pengembangan desa dan kawasan perbatasan secara umum. Desain kelembagaan pemerintahan daerah perlu dibuat agar sesuai dengan model besar pembangunan yang dicanangkan di sini. Kabupaten merupakan simpul strategis, mengingat rezim pemerintahan daerah yang ada sekarang menitikberatkan otonomi pada level pemerintahan ini sekaligus posisinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Nilai strategi kabupaten juga muncul karena hubungannya yang relatif dekat dengan desa dan realitas keseharian kehidupan masyarakat, terutama di kawasan perbatasan.

yang dialokasikan untuk pembangunan perbatasan terdistribusi serta terkoneksi dengan desa-desa di perbatasan.

Mengingat kompleksitas permasalahan pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia, hal ini tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan desa saja. Peran strategis Kabupaten yang lain muncul karena posisinya sebagai penghubung dan koordinator. Pemerintah Kabupaten menjadi simpul penghubung antara desa di perbatasan dalam satu kabupaten, desa di perbatasan dalam kabupaten yang berbeda, antara desa dengan pemerintahan di atasnya. Pemerintah kabupaten menjadi koordinator yang memobilisasi potensi dan dinamika pembangunan yang terjadi di desa dalam pembangunan kawasan perbatasan, baik di kabupaten yang bersangkutan maupun dalam kerangka pembangunan kawasan perbatasan yang lebih luas.

Melalui forum-forum kerjasama antar daerah, khususnya antar kabupaten dan provinsi perbatasan, kabupaten memainkan peran strategisnya untuk membangun sinergi dengan wilayah lain. Dengan demikian, keragaman karakteristik tantangan dan potensi kawasan perbatasan di Indonesia bisa dibingkai dalam kerangka hubungan yang bersifat komplementer.

Sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah, Kabupaten juga bisa memainkan perannya untuk memastkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan diwilayahnya, disamping menjawab kebutuhan spesifik masyarakat, juga berkontribusi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Sebaliknya, pada saat yang sama pemerintah kabupaten juga wajib menjadi saluran bagi masyarakatnya untuk memastikan bahwa kepentingan mereka sebagai masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan diakomodasi dalam kerangka umum kebijakan pemerintah nasional.

Keseluruhan kerangka pembangunan kawasan perbatasan ini masih dalam kendali pemerintah nasional dengan memaksimalkan jalur dekonsentrasi, sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut secara lebih eksplisit menempatakan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan pemerintah nasional. Melalui jalur ini, pemerintah nasional bisa melakukan langkah-langkah pengendalian, monitoring, dan evaluasi melalui pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai bentuk pendampingan pembangunan kawasan perbatasan.

3.c. Penggalangan komitmen kewarganegaraan

Anomali pembangunan wilayah pinggiran terutama di perbatasan banyak terjadi pada komitmen stakeholders didalamnya. Selama ini kalangan pemangku kebijakan terus menghembuskan pentingnya komitmen kedaulatan negara dengan sasaran masyarakat lokal khususnya di wilayah perbatasan. Padahal banyak warga perbatasan yang telah memiliki semangat nasionalisme dan kewarganegaraan yang melebihi para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ketidaksinkronan pendekatan-pendekatan yang diadopsi oleh pemangku kebijakan dalam melakukan pembangunan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu perlu penekanan penggalangan komitmen awal terhadap dua aktor utama yaitu :

1. kewarganegaraan warga biasa

sebagai ujung tombak pelaksanaa pembangunan. Salah satu cara dengan optimalisasi peran desa dalam menggalang kekuatan kebersamaan masyarakat di wilayah perbatasan. Sistem kebijakan secara partisipatif, pelaksanaan secara bersama, serta keterdapatan sistem monitoring pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat dapat menjadi acuan utama.

2. kewarganegaraan policy-makers untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara untuk memiliki ketercukupan infrastruktur untuk berkembang, sebagaimana warga negara lainnya.

3.d. Specifikasi dan ketercukupan Infrastuktur

Infrastruktur ini merupakan representasi kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat di wilayah pinggiran. Jenis infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat perdesaan dalam upaya mengentaskan dari keterpinggirannya melingkupi sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan dasar. Infrastruktur dasar yang dimaksud yaitu sarpras pendidikan, kesehatan, energi dan perekonomian. Salah satu yang menjadi permasalahan selama ini banyak dikemukakan tentang aksesibilitas untuk mengjangkau keterisolasian, akan tetapi upaya dalam mengentaskan keterjangkauan wilayah tersebut sering terkendala dengan adanya pembiayaan serta status kawasan. Oleh sebab itu, dalam mengentaskan permasalahan ini, sesuai dengan semangat pemikiran didepan, bahwa setiap wilayah desa di perbatasan dapat terklasifikasi. Kerangka klasifikasi dapat memuat potensi akselerasi pengembangan wilayah serta pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat (subsisten).

(population treshold) dalam melakukan penyediaan infrastruktur masih kurang tepat di wilayah perbatasan. Wilayah ini masih cenderung minim akan kuantitas penduduknya. Oleh sebab itu penyediaan infrastruktur wilayah perbatasan harus dengan standar minimal, dan merubah satuan hitung dari penduduk kedalam hak warga negara.

Selain itu, selama ini pengelolaan perbatasan selalu menggunakan satuan lokpri (lokasi prioritas) dalam perencanaannya. Lokpri yang dimaksud secara administratif setara dengan kecamatan. Dalam konteks pembangunan saat ini, satuan lokpri perlu diselaraskan dengan semangat pengarusutamaan sumberdaya melalui desa. Akan tetapi dalam hal ini bukan hanya desa secara administratif semata, melainkan dapat menggunakan satuan kawasan. Satuan ini dapat dimaknai suatu satuan wilayah dengan batasan aktivitas atau fungsi tertentu. Misalkan batasan kawasan agropolitan di wilayah perbatasan tertentu. Keberadaan kawasan akan memastikan sumberdaya yang dialirkan ke desa-desa dalam satu kawasan itu harus inter-connected.

3.e. Economic of Scale

Economic of scale merupakan adopsi dari sebuah teori yang mana menciptakan aktivitas perekonomian tertentu pada skala-skala tertentu dengan berbasis karateristik kawasan. Strategi ini merupakan operasionalisasi dari fungsi-fungsi tematik pembangunan yang telah ditetapkan pada skala provinsi. Pemanfaatan epistemic community baik itu universitas, komunitas NGO, serta komunitas-komunitas masyarakat lainnya dalam mengakselerasi terlaksananya kerangka ini sangat diperlukan. Integrasi antara sektor ekonomi yang dikembangkan, dengan basis kultur perekonomian masyarakat setempat, serta keberadaan ruang menjadi acuan utama. Produk kebijakan yang diharapkan muncul adalah rencana startegis dengan satuan kawasan atau skala-skala tertentu, dengan orientasi kebijakan yang berada pada skala provinsi dan kabupaten/kota.

3.f. Cross-border mutual prosperity engagement

Pelibatan komunitas lokal setempat menjadi kekuatan dalam menghadirkan kesetaraan perekonomian dan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Kecenderungan di wilayah perbatasan, masyarakat setempat memiliki ikatan adat dan budaya lintas negara. kekuatan tersebut dapat dimaksimalkan dengan membuka sambungan komunikasi antar masyarakat lintas negara. komunikasi yang dimaksud kemudian dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk aktivitas sosial, perekonomian, serta lingkungan. Adanya aktivitas tersebut akan menggerakan termanfaatkannya sumberdaya lokal lintas negara secara berkelanjutan, serta dapat menjadi imun bagi adanya intervensi-intervensi pihak-pihak luar yang dapat mengancam kedaulatan kedua negara. muara dari aktivitas tersebut adalah kesejahteraan yang didapatkan bersama antara masyarakat dikedua negara. mekanisme ini merupakan terapan dari konsep second track diplomacy.

3.g. Penyusunan dan Pemberlakuan Consolidated Plan

Pembangunan Desa di Kabupaten/Kota Perbatasan

Pada tahapan pelaksanaan, aspek monitoring dan evaluasi pembangunan perlu dilakukan. Seperti yang sering dikemukakan oleh Presiden Jokowi bahwa kelemahan pelaksanaan pembangunan di Indonesia terdapat pada sistem monitoring pelaksanaannya. Oleh sebab itu dibutuhkan instrumen proses monitoring dan evaluasi lintas sektor dan skala pemerintahan. Intrumen yang dimaksud dapat termuat dalam consolidated plan. Intrumen konsolidasi ini dapat dilakukan pada skala kabupaten/kota. Pertimbangannya keberadaan fokus kawasan antar desa yang berada di wilayah perbatasan, serta dapat dijangkau secara langsung oleh skala provinsi dan nasional. Target dari instrumen ini adalah penilaian terhadap parameter-parameter pembangunan wilayah pinggiran terutama di perbatasan yang berbasis kawasan perdesaan. Kepala daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesuksesan pelaksanaan parameter pembangunan.

Daftar Pustaka

Boehmer, Charles R. dan Peña, Sergio. 2012. The Determinants of Open and Closed Borders. Journal of Borderlands Studies, 27:3, 273-285, DOI: 10.1080/08865655.2012.750950

BNPP. 2010. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Tahun 2011-2014. Jakarta : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

BNPP. 2010. Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan 2011-2025. Jakarta : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Donnan, Hastings dan Wilson, Thomas M. 1999. Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford: Berg Publishers.

Janeczek, Andrzej. 2011. Frontiers And Borderlands In Medieval Europe. Introductory Remarks dalam Jurnal Quaestiones Medii Aevi Novae.

Jones, Stephen B. 1945. Boundary-Making: A Handbook for Statesmen,

Treaty Editors and Boundary Commissioners. Washington, DC:

Carnegie Endowment for International Peace 1945.

Johnston, Douglas M. 1931. The theory and history of ocean boundary-making. Canada : McGill-Queen's University Press. ISBN 0-7735-0624-1

Lay, Cornelis et.al, 2013, Rethinking the Border: In Search of Border

Governance Concept, Laporan Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM

Martinez, O.J. 1994. The Dynamics of Border Interaction. Global Boundaries, World Boundaries Vol. 1, ed. C.H. Schofield. London: Routledge Press.

Mutaali, Lutfi, Marfai, Muh Aris, Christanto, Joko, Nugroho, A.S. 2012. Gagasan Pembangunan Wilayah Perbatasan: Upaya Mewujudkan

Cetak Biru Pembangunan Perbatasan. Yogyakarta: Fakultas

Geografi UGM

Perales, Monica. 2013. On Bordelands/La Frontera: Gloria Anzaldua and Twenty-Five Years on Research on Gender in the Borderlands. Journal of Women's History, Volume 25, Number 4, Winter 2013, pp. 163-173 (Article)

Pratt, Martin. 2009. The Scholar-Practitioner Interface in Boundary Studies. Oral presentation at the symposium “First Contact: Bringing Together the Worldwide Community of Border Studies” dilaksanakan oleh the Slavic Research Center di Hokkaido Univeristy 19 December 2009.

Sidaway, James D. 2015. Mapping Border Studies. Geopolitics, 20:1, 214-222, DOI: 10.1080/14650045.2014.985172.

_______. 2008. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.