UNIVERSITAS INDONESIA

PSIKOANALISIS PARADOKS KEDAULATAN

KONTEMPORER

—KASUS KEBIJAKAN

GLOBAL WAR ON

TERROR

AMERIKA SERIKAT SEMASA PEMERINTAHAN

GEORGE W. BUSH, Jr.

TESIS

HIZKIA YOSIAS SIMON POLIMPUNG 0806438572

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JAKARTA

PSIKOANALISIS PARADOKS KEDAULATAN

KONTEMPORER

—KASUS KEBIJAKAN

GLOBAL WAR ON

TERROR

AMERIKA SERIKAT SEMASA PEMERINTAHAN

GEORGE W. BUSH, Jr.

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar M.Si.

HIZKIA YOSIAS SIMON POLIMPUNG 0806438572

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JAKARTA

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hizkia Yosias Simon Polimpung NPM : 0806438572

Tanda Tangan :

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Hizkia Yosias Simon Polimpung

NPM : 0806438572

Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Judul Tesis : Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer Kebijakan Global War On Terror Amerika Serikat

—Kasus Semasa Pemerintahan George W. Bush, Jr.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat (……….…)

Sekretaris Sidang : Utaryo Santiko, S. Sos, M. Si (….………)

Pembimbing : Suzie Sudarman, MA (……….…)

Penguji Ahli : Dr. Robertus Robet (.………)

Dewasa ini banyak dari kita yang mungkin kecewa dengan pemerintahan negara. Tentang bagaimana ia mengatur ini dan itu, memfasilitasi kita ini dan itu, melindungi kita dari ini dan itu, dst. Banyak pula dari kita, entah dengan dorongan nasionalisme atau apa, berusaha mengkritik, mengusulkan, bahkan tidak sedikit yang memaki pemerintah oleh karena itu. Jutaan opini koran ditulis, ribuan seminar diselenggarakan, ratusan buku ditulis dan dibedah, namun negara nampaknya “tenang-tenang saja” dan tetap tidak berubah. Berikutnya tentu pertanyaan yang bahkan bisa dilontarkan oleh orang idiot akan keluar: “mengapa begitu?”; bukankah seharusnya negara memperjuangkan kepentingan kita, masyarakat, sebagaimana tak jemu-jemu dikhotbahkan semenjak Hobbes cs. sampai Prof. Miriam Budiardjo?

Pertanyaan inilah yang menjadi isu besar diskusi dalam studi ini. Dalam pembahasan, penulis memberanikan diri untuk mengajukan suatu hipotesis yang bersifat antitetis (anti-thetical) terhadap anggapan umum tentang negara seperti yang tak jemu-jemu dikhotbahkan semenjak Hobbes cs. sampai Prof. Miriam Budiardjo, yaitu negara berdaulat (sovereign state), yang bertujuan dan bertugas memberikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Hipotesis yang penulis tawarkan adalah 1800 kebalikannya: bagaimana jika ternyata negara berdaulat memang tidak pernah berniat menyediakan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya? Jika benar demikian, maka sudah pasti jargon-jargon dan janji-janji pemerintah untuk menyediakan keamanan dan kesejahteraan adalah retorika semata alias “pepesan kosong”. Tujuannya?—Apalagi jika bukan mempertahankan “kesetiaan” rakyatnya untuk tinggal di teritorinya, mengingat salah satu unsur konstitutif negara adalah rakyat?1

Juga melalui studi ini, penulis ingin menyudahi dan melampaui perdebatan melelahkan tentang mundurnya vs. kembalinya negara. Permasalahan utama saat ini, menurut penulis, bukanlah persoalan apakah negara sudah usang atau semakin

menarik paradoksal di antaranya—di satu sisi negara semakin usang di hadapan globalisasi seluruh aspek kehidupan, di sisi lain ia semakin menguat dan intrusif mengatur seluruh lini kehidupan manusia—yaitu saat negara semakin terlepas dan teralienasi dari rakyat yang menjadi konstituen eksistensinya. Negara hanya peduli kedaulatannya, dan siapapun yang duduk di tampuk pemerintahan—seidealis apapun ia dulunya—akan tunduk pada logika kedaulatan negara: afirmasi dan reafirmasi abadi akan kedaulatannya dengan cara apapun. Sehingga saat negara bermasalah, bukanlah dikarenakan orang-orang yang duduk di pemerintahannya adalah jahat. Justru sebaliknya, negara itu jahat karena ia memang bermasalah. Rakyat akhirnya hanya menjadi jargon pelengkap retorika untuk melegitimasi seluruh perjuangan negara demi mempertahankan kedaulatannya. Situasi di-ambang inilah yang menjadi konteks utama studi penulis: penulis menerima kenyataan paradoksal tentang negara ini, dan mengupayakan suatu pemahaman holistik akannya—suatu pemahaman yang memungkinkan suatu transformasi … dan bukan sekedar repetisi teori-teori usang demi yang disebut-sebut “sumbangsih dunia akademik.”

Melalui pengantar ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka semua. Tesis ini pertama-tama tidak akan mungkin terrealisasi tanpa bantuan dari dua oknum: pertama, situs “komunis-kapitalis” bernama Gigapedia.com, yang benar-benar memberi jalan bagi penulis untuk mengakses hampir seluruh literatur yang diperlukan studi ini secara cuma-cuma. Kedua pada Ibu Suzie Sudarman, yang bukan hanya mau memberi kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan studi yang bisa dibilang tidak lazim ini—mana ada studi HI yang menggunakan psikoanalisis?—dengan menjadi pembimbing, melainkan juga menjadi rekan diskusi penulis dalam menajamkan beberapa argumentasi pada tesis ini. Secara moril, beliau juga yang turut meyakinkan penulis, bahwa perubahan di bumi ini adalah suatu hal yang, bukan hanya mungkin, tetapi juga mendesak. Penulis juga berterima kasih bagi segenap orang yang mau menjadi penguji tesis ini: Makmur Keliat, Utaryo Santiko, Suzie Sudarman (lagi), dan Robertus Robet.

Terima kasih juga penulis haturkan pada mereka-mereka, yang bersamanya penulis mulai mengembangkan gagasan-gagasan dalam studi ini: Papa dan Mama; Dosen-dosen di S2 HI UI—Hariyadi Wirawan, Edi Prasetyono, Dwi Ardhanariswari, Andi Widjajanto, dan terutama Suzie Sudarman; Rekan-rekan Lembaga Studi Urban Surabaya—Gede Indra Pramana, Willa Utami, Nu’man “Zeus” Anggara, Ken Kumbara, Budi Nurcahyo, Aditya “Fu” Fernando, Khoirul Anwar, Redo Nomadore, Priyo Pahenggar, Yogi Ishabib, Yesaya Hardiyanto, Pratiwi Gunawan, Sesandi Tesa, Untari Retno, Andi Aulia, Teddy “Ateng,” dan Heri Prasetyo; Para mantan dosen dan rekan-rekan dari Unair—Baiq Warhdhani, Vinsensio Dugis, I. Basis Susilo, Wahyu Wicaksana, Caroline Tanjaya—sister in crime, Airlangga Pribadi, Natasha

UI—Andrew Mantong, Jessica Evangelina, Prasojo, Lukman Arifianto, Wira Pradnya, Nimas, Vera, dan Kinanti Taufik. Juga rekan-rekan diskusi lainnya—Geger Riyanto dari Bale Sastra Kecapi, Muhammad Al-Fayyadl, Alia Azmi, Fahmi “Foo Taftazani”, Paruedee Nguitragool, Cak Tarno, Daniel Hutagalung, Tommy Awuy, Iwa Inzagi dari P2D.

Secara emosional dan moril, penulis juga berterima-kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan bagi penulis: Papa, Mama dan adik-adik sekalian—Inon, Hulda dan Abam: my unfettered and uncorrupted cause, Joan Aurelia—yang tidak

pernah kehabisan semangat-semangkuk-semangka bagi penulis, Fitriani Bintang Timur—yang dengannya penulis berbagi absurditas selama dua bulan belakangan, Zahra Ardiani—yang rajin menemani menenggak Heineken sembari berbagi

kelam-pahit dan berang-nendangnya hidup, Nadia Zahara—dan sushi-times dengannya,

Romanus Pandu—dan segala perversinya, Yessie Natasia Mareti, Janes Christina Simangunsong, Anggita Hotna Panjaitan, Jemima Tumewu, Yovita Suryani, dan segenap teman-teman S2 yang telah berbagi keceriaan.

Kepada semuanya: terima kasih untuk semua dukungan, diskusi, kritik dan konfrontasi yang telah diberikannya.

My Final Prayer:

O my body, make of me always a man who questions!

(Frantz Fanon)

Ibukota, di mana kedaulatan begitu berisik, 14 Juni 2010,

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hizkia Yosias Simon Polimpung

NPM : 0806438572

Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Departemen : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Psikoanalisis Paradoks Kontemporer—Kasus Kebijakan Global War On Terror

Amerika Serikat Semasa Pemerintahan George W. Bush, Jr.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta Pada tanggal : 5 Juli 2010

Yang menyatakan,

Kedaulatan adalah sebuah paradoks: di satu sisi nampak tak mungkin untuk menjadi benar-benar berdaulat, tetapi di sisi lain ada kerinduan untuk senantiasa menjadi berdaulat. Kedaulatan adalah ironis: demi mencapai perasaan kedaulatan, negara rela menyakiti diri sendiri maupun negara lain. Kedaulatan senantiasa memiliki dua wajah: wajah muram dan wajah beringas. Studi ini memulai diskusinya dengan mempertanyakan mengapa negara bersikeras mencapai suatu kedaulatan sekalipun hal tersebut mensyaratkan kekerasan, baik pada diri sendiri maupun pada negara lain. Strategi yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan studi ini adalah dengan melacak asal usul kedaulatan negara modern pada Perjanjian Westphalia 1648. Hasil pelacakan tersebut adalah berupa jawaban mengapa kedaulatan akan selalu paradoksal.

Dengan menggabungkan pendekatan Psikoanalisis Jacques Lacan dan Genealogi Michel Foucault, penulis pertama-tama mendesain suatu kerangka analisis yang sesuai bagi pelacakan asal-usul kedaulatan ini, yaitu yang penulis sebut Psikogenealogi. Melalui psikogenealogi, dapat dianalisis bagaimana suatu rezim kebenaran tidak dapat dilepaskan dari hasrat-hasrat tak sadar para pihak/partisipannya dan juga bagaimana rezim itu berhasil menyingkirkan rezim-rezim kebenaran lain pada masanya. Hal berikut yang dilakukan adalah dengan mengeksplorasi tesis makrosubyektivitas yang marak menjadi asumsi dasar terorisasi negara berdaulat. Hasil eksplorasi tersebut nantinya akan mampu melampaui tesis makrosubyektivitas dengan menekankan bahwa negara pada dasarnya memang merupakan manusia-makro, dan bukan analogi. Hal ini hanya akan dapat dilakukan dengan melinguistisasi “manusia” dan “negara”, yaitu bahwa keduanya hanyalah efek bahasa.

Berikutnya, dengan dibantu gagasan fasisme dari Gilles Deleuze dan Félix Guattari, subyeksi Judith Butler, dan abyeksi Julia kristeva, penulis menggariskan beberapa konsep yang akan berpengaruh bagi pemahaman tentang kedaulatan itu sendiri, yaitu di antaranya: kedaulatan itu sendiri, paradoks kedaulatan, komodifikasi kedaulatan, logika kedaulatan. Melalui studi ini, penulis menyimpulkan bahwa sifat paradoksal dari kedaulatan adalah merupakan bawaan semenjak gagasan kedaulatan tersebut muncul pada sekitar abad-12. Kedaulatan muncul dari kegelisahan raja akan ke-diri-an yang utuh dan otonom. Kegelisahan inilah yang nantinya mengkonstrusikan suatu fantasi tentang kedaulatan, yang berikutnya akan diperjuangkan mati-matian. Negara-modern merupakan hasil perjuangan mati-matian tersebut. Jadi, studi ini menekankan bahwa sedari awalnya, kedaulatan adalah selalu untuk memenuhi fantasi ideal tentang kepenuhan diri. Dan sejarah membuktikan bahwa fantasi tersebut adalah selalu merupakan fantasi raja. Sehingga pada dasarnya, negara didirikan adalah untuk merealisasikan hasrat fantastis dari raja. Natur fasis dalam diri raja akan membuatnya mempertahankan mati-matian kedaulatannya. Upaya raja adalah menggunakan universalitas sebagai landasan kedaulatannya. Universalitas ini akhirnya berfungsi sebagai komoditas kedaulatan. Inilah logika kedaulatan, yaitu bahwa sang berdaulat akan selalu mengkomodifikasi universalitas demi membenarkan dan melanggengkan eksistensi berdaulatnya.

Pemikiran ini penulis teruskan dengan memahami praktik kedaulatan AS di era Perang Global Melawan Teror. Melalui kasus AS ini penulis menunjukkan bahwa inti dari konsep kedaulatan, yaitu fantasi ke-diri-an ideal, belumlah berubah dari versi Westphalianya. Hal ini akhirnya menjadi tidak relevan berbicara tentang kedaulatan kontemporer. Oleh karena itu kedaulatan kontemporer adalah selalu kedaulatan kontemporer.

Kata Kunci:

Sovereignty is a paradox: on the one hand it seems impossible to be truly sovereign, but on the other hand there is a desire to be always sovereign. Sovereignty is an irony: for the sake of achieving the sensation of sovereignty, states are willing to do violence upon itself and others. Sovereignty has always had two faces: gloomy face and furious face. The present study begins its discussion by questioning the reason why states perseveringly insist on attaining sovereignty even it requires violence, both upon its own self and towards other states. The strategy undertaken to address this question is by tracking back the genesis of modern state sovereignty on the Westphalia Peace Treaty 1648. The findings will be the answer of why sovereignty will always be paradoxical.

By Combining Jacques Lacan’s Psychoanalysis and Michel Foucault’s Genealogy, the author first designs an analytical framework that fits this tracking of sovereignty genesis, which is what to be called Psychogenealogy. Psychogenealogy could understand how a regime of truth is inseparable from the unconscious desires of its parties/participants and also how that regime could manage to shove aside other regimes of truth on its time. The next thing being done is exploring he macro-subjectivity thesis that is often to be the basic assumption for modern state theorizing. The result of this exploration will be able to go beyond this thesis of macro-subjectivity by arguing that the state in its essence truly is a macro-human, and not a mere analogy. This could only be done by what the author called “lingusticizing” the “human” and “state”, which is by construing that the two is just an effect of language.

Next, with help of the concept of fascism from Gilles Deleuze dan Félix Guattari, subjection of Judith Butler and abjection of Julia Kristeva, the author outlines some concepts that will be a significant influence on the understanding of the sovereignty itself: the sovereignty itself, sovereignty paradox, sovereign commodification, commodity of sovereignty and sovereignty logic. By this present study, the author concludes that the paradoxical nature of sovereignty is hereditary since the idea of sovereignty emerges circa 12th

By this understanding of the nature of sovereignty, the author carries on to take account toward the practice of sovereignty of the United States in this present era of Global War on Terror. By the US case the author shows that the core of the conception of sovereignty, that is the ideal fantasy of self-hood, has not changed yet from its Westphalian version. This, in the end, renders irrelevant any conversation about contemporary sovereignty. Thus, contemporary sovereignty is always

Century. Sovereignty, as a concept, arisen out of kings’ anxiety at that moment toward a sense of integrated and autonomous self. It was this anxiety that provoke fantasy construction of sovereignty, which in its turn would be hard-fought. Modern state is the result of that hard-fought. So, this study stresses from the very outset that sovereignty is always functions to fulfill an ideal fantasy toward an integrated and autonomous self. And as history testifies, the fantasy is always the kings’ fantasy, and not the people’s. That one can say that in its very basic, state is founded only to realize and manifest the kings’ fantastic desire toward sovereign self. Fascistic nature embedded in those kings has always made them pereseveringly hard-fought their sovereignty. It is done by invoking universalities as its basis of sovereignty practices. These universalities eventually functions as commodity of sovereignty. This is the very logic of sovereignty—that is that the sovereign will always commodifies universalities to justify and perpetuate its sovereign existence.

contemporary sovereignty.

Kata Kunci:

HALAMAN JUDUL ... i I.1.Latar Belakang: Paradoks Kedaulatan Kontemporer ... 1

I.2. Rumusan Masalah ... 3

I.3. Kerangka Pemikiran ... 4

I.3.1. Aparatus Konseptual ... 4

I.3.1.1. Kedaulatan Negara dan Subyektivitas Manusia ... 4

I.3.1.2. Gegar Subyektivitas/Kedaulatan ... 9

I.3.3.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data ... 18

I.3.3.3. Teknik Analisis Data ... 18

Meremehkan anarki? Refleksi Perdebatan keuntungan absolut-relatif ... 30

Paradoks keuntungan absolut ... 37

Momentum rezim multilateral Ruggian ... 38

Batasan teori rezim Ruggian ... 42

II.2. Psikoanalisis ... 46

Tragik psike dalam rasionalisasi hubungan internasional ... 46

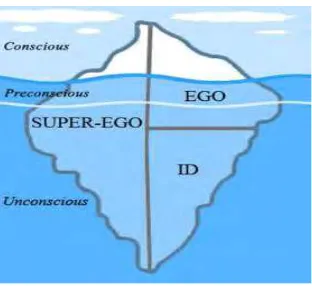

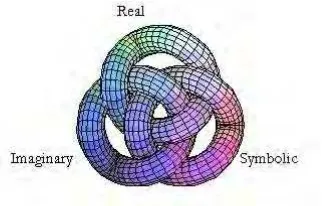

Psikoanalisis: Dari Freud ke Lacan ... 54

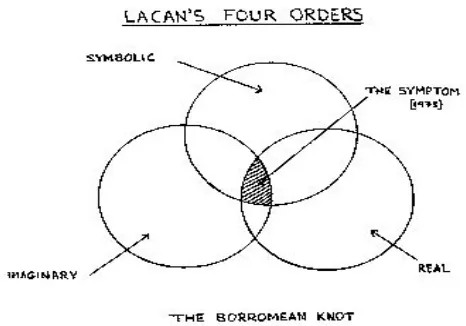

Konsekuensi Subyek Lacanian ... 78

Deleuze dan Guattari: Dari ilusi kepenuhan eksistensial sampai fasis-paranoid ... 80

Butler dan Kristeva: Dari subyeksi sampai abyeksi ... 84

II.3. Psikogenealogi ... 88

III. PSIKOGENEALOGI NEGARA BERDAULAT MODERN—OBYEK SUBLIM KEDAULATAN III.1.Prospek ... 103

III.2. Negara-sentrisme: Dari statolatri sampai teologi politik... 103

Statolatri ... 104

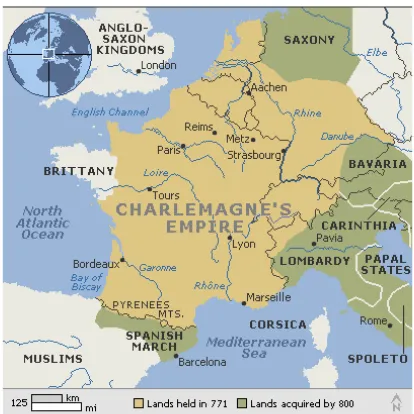

Seri perang menuju negara modern ... 135

Perang Tiga Puluh Tahun ... 138

III.4. Eropa Baru (?) dan Perjanjian Westphalia 1648 ... 139

Baru? ... 139

Perjanjian ... 144

Westphalia, anomali zaman (penjelasan dominan) ... 149

Faktor X?—Hipotesis Lacanian ... 154

III.5. Kedaulatan Westphalia Sebagai Simptom ... 156

Leviathan Hobbesian ... 156

III.5.1. Kegelisahan Raja <> Fantasi ... 161

Anxiety ($) ... 162

Fantasi ke-diri-an ideal (a) ... 165

III.5.2. Aktivasi mikrofasisme: dari antisipasi sampai agresi ... 177

Antisipasi agresif, atau perubahan fantasi ke-diri-an ideal ... 177

Skandal Westphalia 1648 ... 180

III.5.3. Negara Berdulat Modern: Obyek sublim kedaulatan ... 197

Lahirnya Obyek Sublim Kedaulatan bernama Negara ... 198

Paradoks kedaulatan ... 202

Aktivitas kedaulatan: komodifikasi dan abyeksi ... 204

IV. KEDAULATAN WESTPHALIA DI ERA GLOBAL WAR ON TERROR GEORGE W. BUSH, JR. IV.1. “9/11,” Kontradiksi Sistem Negara Modern Westphalia ... 210

Kembalinya abyek ... 212

IV.2. Paradoks Kedaulatan ... 214

IV.3. Implikasi Teoritik ... 225

Kedaulatan global ... 225

Kedaulatan kontemporer? ... 227

V. SIMPULAN DAN ARAHAN Negara-manusia, melampaui analogi... 235

Paradoks kedaulatan ... 236

Logika kedaulatan ... 236

Kedaulatan Global: Kedaulatan Kontemporer? ... 239

Arahan penelitian lebih lanjut ... 242

DAFTAR PUSTAKA Buku ... 247

Jurnal ... 255

Tabel III.1. Jenis-jenis tentara berdasarkan otoritas memerintah,

alokasi penggunaan, dan kepemilikannya ... 132 Tabel III.2. Komparasi Hasrat Fasistis Kekaisaran Romawi Agung dan

Gereja Katolik Roma pada Abad Pertengahan Akhir

Gambar I. 1 Sampul depan Leviathan ... 5

Gambar II.1. Gunung Es (Ice Berg) Psikis ... 56

Gambar II.2. Untaian Borromean (Borromean Knot) ... 59

Gambar II.3 Topologi Psike Manusia dan Letak Simptom ... 77

Gambar III.1. Teritori “Kaisar Roma” Charlemagne pada Abad Ke-8 ... 128

Gambar III.2. Teritori Kekaisaran Romawi pada Puncak Kejayaannya (Abad 12) ... 140

Gambar III.3. Teritori Kekaisaran Romawi Agung semasa Charles V (1530) ... 141

Gambar III.4. Lukisan Monalisa karya Leonardo da Vinci (kiri) dan Lukisan Michaelangelo karya Giorgio Vasari (kanan) ... 171

Gambar III.5. Descartes memberi kuliah di Swedia atas permintaan Ratu Christina ... 173

Gambar III.6. Komposisi negara berdaulat sebagai sebentuk obyek hasrat ... 201

Lampiran 2. Plot Kedaulatan a la Tentara Bayaran: Tiga Tujuan Akatsuki dalam

Well you built up a world of magic Because your real life is tragic Yeah you built up a world of magic Well, if it’s not real You can’t hold it in your hands You can’t feel it with your heart And I won’t believe it But if it’s true You can see it with your eyes Even in the dark And that’s where i want to be, yeah Go get your shovel We’ll dig a deep hole To bury the castle, bury the castle ...

“The nation-state is dead. Long live the nation-state.” The Economist, 1986.

I.1. LATAR BELAKANG: Paradoks Kedaulatan Kontemporer

Era kontemporer mencatat banyak fenomena di mana kedaulatan negara menampakkan wajah muramnya: semakin layu, merenggang dan bahkan hilang sama sekali. Hal ini terjadi di seluruh aspek kehidupan bernegara. Di bidang politik, tidak sedikit negara yang terpaksa tunduk pada kehendak negara lain yang lebih besar, kuat dan kaya. Pengakuan kedaulatan hanya menjadi ritual diplomasi yang diwariskan turun-temurun. Di bidang ekonomi, banyak negara yang tidak berdaya mengekang kehendak perusahaan-perusahaan dalam negerinya saat mereka didesak untuk mereorientasi kebijakannya ke arah yang lebih berpihak pada pasar, ketimbang ke arah kesejahteraan sosial. Di bidang sosial-budaya, perpindahan barang dan manusia dari satu negara ke negara lainnya semakin intens dan tak terlacak oleh aparat pemerintah. Eksesnya, penyelundupan barang-barang dan migrasi ilegal marak terjadi. Belum lagi dampak perpindahan ini bagi identitas nasional suatu bangsa; tak jarang perpindahan manusia berikut budayanya dianggap sebagai malapetaka bagi koherensi tatanan sosio-kultural yang telah lebih dulu ada di suatu negara. Di hadapan revolusi teknologi komunikasi, informasi dan transportasi pun kedaulatan negara tampak tak berdaya. Internet, misalnya, telah menjadi sarana baru bagi aktifisme transnasional lintas-batas negara; negara tak diperlukan lagi untuk menghubungkan masyarakat antar negara.

-nya, rela menjadi komprador perusahaan-perusahaan besar negaranya maupun yang multinasional, membentuk suatu korporatokrasi1 dan bersekongkol “menjual” bangsanya. Sejarah pun mencatat usaha-usaha keji negara (Jerman, Kamboja, Indonesia, dan negara-negara Eropa Barat kontemporer) dalam menjaga kemurnian identitas nasionalnya dengan “mengantisipasi” kontaminasi identitas para imigran dari luar negeri via kebijakan-kebijakan anti-imigran yang diskriminatif dan rasis, bahkan genosida. Beberapa negara (Cina, Korea Utara) pun tampak ketakutan apabila internet memberi “dampak negatif” bagi ideologi negara sampai-sampai ditugaskan hacker-hacker untuk menghalangi akses masyarakat ke situs-situs tertentu—hal ini sudah tentu melanggar hak-hak masyarakatnya sendiri. Begitu pula dengan negara-negara (Amerika Serikat dan sekutunya) yang sedang dirundung ketakutan akan serangan teroris, menciptakan alat-alat perang, seperti pesawat siluman yang dapat melayang-layang sambil membawa-bawa hulu ledak nuklir kemanapun tanpa terdeteksi radar, yang oleh karenanya kedaulatan negara lain akan menjadi (semakin) tak berarti. Contoh-contoh ini hanya sekelumit dari sederetan kisah horor yang dimainkan negara berdaulat: Bosnia, Kosovo, Ceko, Kurdi, Myanmar, Nepal, Tibet, Rwanda, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Timor Leste, Uighur, dan tentu saja Israel-Palestina.

Dua wajah kedaulatan di era kontemporer yang bertentangan inilah yang disebut ‘paradoks kedaulatan kontemporer.’2 Diskusi seputar paradoks ini menjadi sangat relevan saat kedaulatan dikembalikan ke cita-cita dan gagasan asalnya; paradoks kedaulatan kontemporer berbenturan dengan cita-cita dan gagasan

1 Suatu terma yang diutarakan oleh John Perkins untuk menggambarkan persekongkolan korporat-aristokrat (penguasa)-birokrasi. Lihat John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man (San Francisco: Berrett-Koehler, 2004).

kedaulatan itu sendiri. Cita-cita kedaulatan adalah suci lagi mulia: suatu penentuan nasib sendiri, tanpa campur tangan kekuatan eksternal, untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan keamanan masyarakat di dalam batas-batas suatu negara. Hal ini termanifestasi dalam gagasan kedaulatan negara modern yang meliputi tiga dimensi yang saling bertautan: kedaulatan ke dalam, yaitu pembentukan suatu pemerintah yang memiliki kendali eksklusif atas suatu teritori tertentu; kedaulatan ke luar, yaitu suatu otonomi dari kekuatan eksternal apapun dalam menentukan kebijakan sehingga tidak ada, dengan demikian, otoritas lain yang lebih tinggi dari negara yang dapat memaksakan hukum atau kehendaknya pada negara; dimensi terakhir adalah perbatasan, yaitu suatu garis demarkasi yang memisahkan antara teritori milik suatu negara dengan teritori milik negara lainnya, dan juga antara wilayah domestik dan internasional. Baik cita-cita maupun gagasan kedaulatan ini telah termaktub dalam Perjanjian Damai Westphalia 1648 yang merupakan tonggak awal berdirinya negara berdaulat modern.

I.2. Rumusan Masalah

Benturan paradoks dengan cita-cita dan gagasan asali kedaulatan ini pada gilirannya memunculkan pertanyaan yang mengganggu: mengapa negara tetap bersikeras untuk memulihkan kedaulatannya, bahkan dengan kekerasan, sekalipun hal tersebut membawa malapetaka tidak hanya bagi negara itu sendiri, tapi juga bagi negara lain?3 Bukankah hal ini bertentangan dengan cita-cita dan gagasan luhur kedaulatan sebagaimana Perjanjian Damai Westphalia 1648? Kegagalan, atau setidaknya “kurang akurat” dalam menjawab pertanyaan ini akan mengakibatkan suatu kesimpulan mengerikan bahwa kedaulatan memang “ditakdirkan” untuk selamanya kontradiktif, bahwa kedaulatan memang secara

by-design mensyaratkan kekerasan terhadap negara itu sendiri dan negara lain, bahwa kedaulatan mengutuk negara untuk menjadi “fasis paranoid.”4

I.3. Kerangka Pemikiran

I.3.1. Aparatus Konseptual

I.3.1.1. Kedaulatan Negara dan Subyektivitas Manusia

“Mengapa bersikeras berdaulat?” Pertanyaan ini menolak jawaban sederhana sebagaimana, semisal, yang diberikan oleh para ‘klasikis’ seperti Thomas Hobbes dalam Leviathan-nya terkait cita-cita luhur kedaulatan seperti yang telah sedikit disinggung di atas, atau tesis animus dominandi Hans Morgenthau yang menaturalkan sifat haus dominasi manusia. Klasikis cenderung menggunakan metafora, bahkan personifikasi dalam menganalogikan negara dengan manusia (pria) sehingga mereka memandang kedaulatan negara sebagai suatu ‘makro-subyektivitas’. Teori-teori negara mereka akhirnya bersifat antropomorfistik.5 Bisa jadi hal ini dikarenakan romantisisme yang diidap para klasikis tentang kekuasaan negara sebagai suatu seni luhur, sebagaimana Nicollo Machiavelli, yang notabene sangat subyektif.

4 Gilles Deleuze & Felix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, terj. Robert Hurley, Mark Seem dan Helen R. Lane (London: The Athlone Press, 1983), hal. 277.

Pandangan makro-subyektivitas kedaulatan Hobbesian ini wajar apabila melihat pembabakan sejarah. Eropa pada zaman Thomas Hobbes adalah Eropa yang tengah mengalami Renaissance atau Pencerahan (Enlightenment). Salah satu “program” Pencerahan ini adalah emansipasi terhadap aspek rasional manusia yang selama masa sebelumnya (abad pertengahan) direpresi habis-habisan oleh gereja. Rasio pada abad pertengahan ditundukkan

oleh gereja, kiprahnya diizinkan sepanjang itu berada dalam koridor penafsiran ajaran Kristen yang diberikan oleh gereja. Eropa modern yang telah tercerahkan dicirikan dengan populernya gerakan humanisme, atau gerakan yang memberikan apresiasi tertinggi pada aspek kemanusiaan—dalam hal ini rasio. Humanisme juga mempengaruhi gagasan subyektivitas manusia sehingga subyektivitas

modern ditandai oleh rasionalitas, perasaan kedirian yang utuh, dan otonomi individu. Subyektivitas inilah yang nampaknya menjadi landasan analogi bagi kedaulatan negara ala Thomas Hobbes, yaitu yang memiliki: rasionalitas yang tersentral pada raja atau sang Leviathan, atau apa yang oleh Friedrich Meinecke disebut sebagai raison d’etat (state’s reason); tubuh atau diri (corpus) politik yang integral, sebagaimana terilustrasikan dengan baik di sampul buku

Leviathan-nya; dan otonomi dalam penentuan arah kebijakan negara.

Hal yang mudarat dari pendekatan para klasikis adalah penyalah-gunaan kekuasaan atas nama subyektivitas yang rawan menghantui kehidupan bernegara.6 Sehingga dibutuhkan suatu kerangka analisis yang mampu menembus benteng dalih subyektivitas tersebut. Selama alasan subyektivitas menjadi tempat berlindung kedaulatan dari pisau bedah keilmuan, maka ia akan selamanya tak tersentuh. Kegalauan inilah yang setidaknya memotori revolusi saintifik/struktural

6 Kegalauan ini tersirat dengan cukup jelas pada seorang punggawa mazhab (neo)realisme struktural Kenneth Waltz: "[T]raditional and modern schools ... reveal themselves as behavioralists under the skin ... [who] offer explanations in terms of behaving units while leaving aside the effect that their situations may have. ... [In fact] causes not found in their individual characters and motives do operate among the actors collectively.” Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1979), hal. 64-5, penekanan pada naskah original.

Gambar I. 1 Sampul depan

pada 1960an di studi Hubungan Internasional (HI) saat para ‘strukturalis’ mencoba mengabstraksikan prilaku kedaulatan ini ke suatu kanon universal. Hasil abstraksi inilah yang disebut ‘struktur’, atau yang diartikan Waltz sebagai “a set of constraining conditions,”7 yang dinamai ‘anarki internasional’. Strukturisasi prilaku ini penting bagi Waltz, karena menurutnya penjelasan tentang HI seharusnya “not born of idle curiosity alone,” melainkan oleh “desire to control, or at least to know if control is possible, rather than merely to predict.”8 Sehingga saat menjelaskan tentang perang antar negara berdaulat, dengan struktur ini penstudi HI mampu tidak hanya memprediksikan perang tersebut, tetapi juga mampu mengontrol keluaran(outcome)-nya dengan memberikan rekomendasi untuk mencegah, atau setidaknya menghindarinya.9

Argumentasi Waltz adalah bahwa dari struktur anarki ini penstudi HI mampu memprediksikan prilaku dan pola-pola kemunculannya, dan akhirnya mampu merekomendasikan cara “mengakalinya”. Hal ini demikian karena anarki internasional menstruktur identitas dan prilaku negara-negara berdaulat,10 membuat hubungan di antara satu dan lainnya menjadi dilematis dan penuh kecurigaan,11 sehingga pada akhirnya berdampak pada prilaku survivalis dan swa-bantu (self-help),12 bahkan paranoid dan haus kekuasaan untuk menjadi hegemon tunggal di dunia internasional.13 Alhasil, hubungan apalagi kerja sama, di antara negara-negara tersebut akan sangat diwarnai dengan pilihan-pilihan pragmatis rasional yang sudah tentu membuat kerja sama tadi akan sukar dicapai, kecuali

7 Waltz, Theory, hal. 73. 8

Ibid., hal. 6. Karl Marx juga mengutuk prilaku para teoritisi yang terlalu asyik dengan keingin-tahuannya sebagai “masturbasi intelektual.” Karl Marx, The Poverty of Philosophy (Progress Publishers, 1955 [1847])

9 Waltz mencontohkan fungsi kontrol dari teori dengan perumpamaan demikian: “The forces that propel two bodies headed for a collision may be inaccessible, but if we can predict the collision, we can at least get out of the way.” Ibid.

10 Waltz, Theory, dan Alexander Wendt, Social theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)

11 Waltz, Theory dan Robert Jervis, “Cooperation under the security dilemma,” World Politics, 30(2) (Jan, 1978).

12 Joseph Grieco, “Anarchy and the limits of cooperatin: a realist critique of the newest liberal institutionalism,” International Organization, 42(3) (Musim Panas, 1988), dan Waltz, Theory.

kepentingan seluruh negara dapat terakomodasi oleh kerja sama tersebut—suatu hal yang bisa dibilang mustahil.14

Sayangnya para strukturalis terlalu mendewakan struktur anarki tadi dan terlalu prematur dalam mengaksiomatisasinya dalam teori-teori hubungan internasional. Seperti kelakar Waltz,

“To construct a theory we have to abstract from reality, that is, to leave aside most of what we see and experience ... [T]he theory we want to construct has to be a systemic one. A theory also has elegance. Elegance in social-science theories means that explanations and predictions will be general ... A theory of international politics can succeed only if political structures are defined in ways that identify their causal effects and show how those effects vary as structures change. From anarchy one infers broad expectations about the quality of international political life. Distinguishing between anarchic structures of different type permits somewhat narrower and more precise definitions of expected outcomes.”15

Hal ini fatal karena membutakan strukturalis terhadap fenomena-fenomena di mana tidak semua prilaku dalam mengejar kedaulatan sudi untuk tunduk pada struktur anarki. Ditambah lagi dogma statisme16 yang dianut strukturalis, mengaburkan mata mereka dalam melihat manuver-manuver kedaulatan yang dilakukan bukan oleh entitas bernama ‘negara’ (mis. separatis, teroris, gerakan anti-globalisasi, dst.). Karena bukan negara, maka entitas-entitas ini memiliki rasionalitasnya sendiri, yang bisa jadi tidak dapat dimengerti oleh tata bahasa yang biasa digunakan oleh strukturalis. Defisit pemikiran di kalangan strukturalis ini tampak dalam usahanya dalam me-negara-isasi entitas-entitas tersebut dengan membubuhkan atribut-atribut sebagaimana yang dimiliki oleh negara17 dan

14 Robert O. Keohane,

After Hegemony: Cooperation and Discord in The World Political Economy (Princeton: Princeton Univ. Press, 1984).

15 Waltz, Theory, hal. 68-70, penekanan dari penulis.

16 Suatu keyakinan yang memberikan privilese kepada negara sebagai aktor pertama dan terutama dalam hubungan internasional, sebagaimana tampak dalam pembelaan dogmatis Alexander Wendt,

“The point is merely that states are still the primary medium through which the effects of other actors on the regulation of violence are channeled into the world system. It may be that non-state actors are becoming more important than states as initiators of change, but system change ultimately happens through states. In that sense states still are at the center of the international system, and as such it makes no more sense to criticize a theory of international politics as ‘state-centric’ ..” (Lihat Wendt, Social Theory, hal. 9, penekanan dari penulis.)

merasionalisasi manuver-manuver mereka dengan memaksakan suatu abstraksi motivasi empiris-rasional (mis. kemiskinan, keterbelakangan, dst.). Usaha ini bisa disebut sebagai semacam ‘stato-morphisme’, karena ukuran-ukuran yang dikenakan pada negaralah yang digunakan untuk mengukur entitas-entitas tak dikenal ini. Akibatnya, luput dari pandangan strukturalis tentang suatu entitas yang memiliki alat ukur berbeda dengan yang digunakan untuk mengukur negara. Kelompok teroris misalnya, secara entitas ia tidak hanya non-teritori, ia bahkan

anti-teritori; secara motivasional ia berdasarkan bukan pada pilihan rasional, tetapi bisa jadi keyakinan metafisik; secara organisasional ia tidak hirarkis seperti negara, tetapi bisa jadi ia pseudo-hirarkis yang memiliki segelintir pemimpin sementara pengikutnya bermultiplikasi secara tak terkendali. Strukturalis menemui keterbatasannya di sini.18

Sekalipun kedua tipe jawaban, klasikis dan strukturalis, memiliki kekurangannya masing-masing, namun demikian penulis berpendapat bahwa keduanya tidak lantas dibuang begitu saja. Malahan penulis melihat potensi teoritik yang dapat dipetik apabila beberapa unsur dari keduanya diteruskan, sementara beberapa lainnya disiangi. Semangat strukturalis untuk menantang penyalah-gunaan kedaulatan yang berlindung di balik dalih subyektivitas perlu diteruskan, sementara keyakinan dogmatis terhadap suatu struktur universal lebih baik dikesampingkan dahulu. Sementara dari klasikis, penulis melihat potensi yang sangat besar untuk memahami prilaku berdaulat suatu negara dengan melihatnya sebagai seorang subyek/individu manusia. Hanya saja potensi tersebut, karena dibangun di atas landasan analogi yang spekulatif— antropomorfisme, menyumbang sedikit bagi analisis obyektif tentang prilaku berdaulat tadi. Dengan menyiangi analogi imajinatif para klasikis, dengan demikian memberikan bukti-bukti relevan bahwa kedaulatan benar-benar

merupakan versi makro dari subyektivitas manusia, dan bukan semata-mata analog, maka potensi tadi menjadi terbuka (unlocked).

Hayward R. Alker (peny.), Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.)

I.3.1.2. Gegar Subyektivitas/Kedaulatan

Kontribusi beberapa ‘klasikis kontemporer’ dalam diskusi seputar kedaulatan semakin menambah pentingnya penyediaan landasan obyektif bagi analogi spekulatif makro-subyektivitas kedaulatan para klasikis sebagaimana dibahas di atas.19 Klasikis kontemporer telah bergerak lebih maju dalam memahami hakikat kedaulatan. Bagi mereka, kedaulatan merupakan sesuatu yang ilusif. Negara tidak akan pernah mengalami kedaulatan yang utuh; kedaulatan negara selalu akan berada pada posisi gegar (divided). Mereka berangkat menggunakan analogi spekulatif para klasikis yang memandang kedaulatan negara sebagai makro-subyektivitas manusia (Eropa) modern, dan melengkapinya dengan gagasan-gagasan tentang subyektivitas dari disiplin-disiplin lain seperti Filsafat, Psikologi dan Psikoanalisis. Penyimpulan mereka: sama seperti nasib subyektivitas—sebagaimana dikritik oleh misalnya Psikoanalisis—yang tidak akan pernah utuh, maka kedaulatan pun tidak akan pernah komplit; sama seperti nasib kesadaran subyek yang selalu terbelah, maka rasionalitas negara pun akan selalu gegar. Namun demikian, bagaimanapun juga penyimpulan seperti ini patut dipertanyakan karena ia dibangun di atas landasan analogal yang spekulatif. Sama seperti penyimpulan klasikis, potensi teoritik dari penyimpulan klasikis kontemporer masih terkunci rapat sampai ditemukan suatu pemahaman yang memadai yang mampu “menyulap” analogi spekulatif menjadi suatu korespondensi obyektif.

Tidak hanya kontribusi klasikis kontemporer yang memberi urgensi untuk memberikan landasan obyektif bagi analogi spekulatif tentang hakikat kedaulatan

sebagai makro-subyektivitas. Kontribusi dari sepasang pemikir Perancis, Gilles Deleuze dan Felix Guattari,20 tentang prilaku “fasis” manusia yang senantiasa menghasrati dirinya untuk didominasi dan dieksploitasi demi suatu perasaan ke-diri-an yang utuh (sense of integrated self) semakin memberikan penulis suatu dorongan untuk mengisi kekosongan landasan obyektif yang dilewatkan baik klasikis maupun klasikis kontemporer. Karena dengan memberikan rationale bagi antropomorfisme makro-subyektif kedaulatan negara, maka kritik kedua klasikis akan dapat diaktifkan dan dapat dihubungkan implikasinya lebih lanjut dengan pemikiran Deleuze dan Guattari tadi. Dengan kata lain, apabila benar bahwa kedaulatan negara merupakan versi makro dari subyektivitas manusia, maka bisa dipastikan bahwa sama seperti subyektivitas, kedaulatan tidak akan pernah utuh dan komplit, ia akan selalu gegar dan terbelah. Suatu kedaulatan yang utuh dan manunggal adalah suatu ilusi—delirium, dalam bahasa Deleuze dan Guattari, sehingga apabila kedaulatan yang selalu gegar tersebut dipaksakan keutuhannya, maka hal ini akan meniscayakan prilaku fasis subyek/negara, tidak hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap lainnya: inilah implikasi paling ekstrim dari tesis makro-subyektivitas negara. Hal ini relevan untuk memahami paradoks kedaulatan kontemporer sebagaimana penulis paparkan di atas. Namun demikan, pertanyaan masih belum terjawab.

I.3.2. Interpretasi Teoritik

I.3.2.1. Strategi Analisis-Teoritik21

Untuk menjawab permasalahan yang telah diutarakan di atas, strategi yang akan ditempuh pertama-tama adalah dengan melacak unsur-unsur subyektivitas manusia modern yang terkandung dalam naskah Perjanjian Westphalia yang telah menjadi tonggak utama didirikannya negara berdaulat modern. Untuk upaya pelacakan ini, logika arkeologi-genealogi yang ditawarkan Michel Foucault dapat membantu untuk melihat pertalian kekuasaan, kepentingan, dan institusi dengan kelahiran suatu wacana pengetahuan –dalam hal ini kedaulatan ala Perjanjian

Westphalia.22 Namun demikian, pendekatan Foucauldian seperti ini hanya melihat faktor-faktor eksternal dari wacana tersebut dalam mengkonstitusi wacana tersebut, sehingga aspek internal kurang mendapat sorotan memadai. Untuk menutupi celah teoritik ini, gagasan John Ruggie tentang rezim internasional amat berguna untuk melihat faktor-faktor internal yang mempengaruhi perumusan Perjanjian tersebut. Menurutnya, suatu rezim internasional merupakan pertemuan dari kepentingan, ekspektasi, dan identitas pihak yang turut serta dalam perumusan rezim tersebut. Dengan mengembangkan teori Ruggie dalam koridor Psikoanalisis, penulis melihat Perjanjian Westphalia sebagai rezim kedaulatan, dan berusaha melacak tidak hanya kepentingan, ekspektasi, dan identitas, melainkan juga hasrat, kecemasan, bahkan fantasi subyektif masing-masing partisipan dalam setiap butir perumusan rezim tersebut. Strategi ini kiranya dapat menunjukkan bahwa kedaulatan negara à la Perjanjian Westphalia benar-benar merupakan manifestasi dari subyektivitas modern Eropa saat itu, dan bukan semata-mata analogi antropomorfistik. Kesimpulan ini berikutnya dapat

me-reinforce tesis makro-subyektivitas kedaulatan à la klasikis dan klasikis kontemporer dengan landasan obyektif, dan bukan analogis.

Namun demikian, tesis klasikis kontemporer yang lain, yaitu kedaulatan yang selalu gegar, belum terbukti, setidaknya dengan landasan-landasan obyektif. Sehingga berikutnya, kesimpulan makro-subyektivitas kedaulatan ini akan diintegrasikan dengan pemikiran-pemikiran klasikis kontemporer dengan menunjukkan: pertama, bahwa subyektivitas manusia pada hakikatnya adalah gegar; dan kedua, bahwa kedaulatan negara yang merupakan makro-subyektivitas manusia juga pada hakikatnya adalah gegar. Menurut hemat penulis, Psikoanalisis merupakan kacamata yang tepat untuk menunjukkan dan memahami kegegaran-kegegaran demikian semenjak core-business Psikoanalisis adalah dimensi kegegaran subyek itu sendiri. Setelah menunjukkan kegegaran kedaulatan negara, penulis akan menghubungkan kesimpulan gegar kedaulatan ini dengan gagasan

Deleuze dan Guattari tentang Fasisme-Paranoid sebagai konsekuensi penyangkalan kegegaran. Menurut mereka, penyangkalan ini dilakukan demi pengejaran suatu delirium keutuhan diri. Penyangkalan ini bersifat fasis karena ia meniscayakan suatu prilaku kekerasan terhadap diri sendiri maupun terhadap yang lain. Sehingga apabila pemikiran Deleuze dan Guattari ini dipakai untuk memahami prilaku negara berdaulat kontemporer, sekiranya fenomena paradoks kedaulatan kontemporer yang hendak penulis telaah pada tesis ini dapat memperoleh jawabannya. Dengan kata lain, paradoks kedaulatan kontemporer terjadi karena negara berdaulat modern sedang mengejar suatu delirium keutuhan kedaulatan yang notabene mustahil.

Strategi kedua dalam memahami paradoks kedaulatan kontemporer adalah dengan membenturkan temuan-temuan pada strategi sebelumnya dengan salah satu praktik kedaulatan kontemporer. Untuk hal ini, penulis memilih kedaulatan Amerika Serikat semasa pemerintahan George W. Bush, Jr. Kasus AS semasa Bush ini sangat menarik dibanding kasus-kasus negara lainnya untuk didiskusikan karena beberapa hal: pertama, AS merupakan negara adidaya sekaligus tunggal di dunia ini yang tersisa semenjak kolapsnya adidaya lainnya—Uni Sovyet. Kedua, sekaligus hal yang ironis dibandingkan poin pertama, AS merupakan negara adidaya yang kedaulatannya runtuh pasca-serangan yang disebut-sebutnya sebagai serangan “teroris” pada 11 September 2001 atau yang populer dengan sebutan “9/11”. Akibatnya, politik luar negeri AS pasca-9/11 diwarnai dengan upaya-upaya untuk memulihkan kembali kedaulatannya (reinstatement of sovereignty), bahkan kedigdayaannya. Upaya ini terartikulasikan secara gamblang dalam perumusan politik luar negerinya—Global War on Terror, dan juga doktrin yang dikeluarkan oleh sang presiden yang disebut-sebut sebagai Bush Doctrine.

Pentagon, dalam serangan 9/11 menunjukkan dengan gamblang bahwa bahkan sang adidaya pun tidak mampu menutup diri terhadap intervensi dari kekuatan-kekuatan di luar wilayah berdaulatnya. Kegagalan untuk mempertahankan kedaulatan ini memberikan dampak traumatik yang besar kepada AS, baik pemerintah maupun rakyat. Trauma tersebut adalah trauma akan kehilangan jati diri sebagai sang adidaya, sebagai sang berdaulat, sebagai sang hegemon. Tidak berhenti di sini, trauma tersebut memicu paranoia, yaitu ketakutan berlebihan karena dicekam oleh kengerian bahwa teror susulan bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Tak jelas siapa musuh, tak jelas pula dari mana asal teror yang nantinya akan datang. Semuanya begitu tak jelas. Yang jelas adalah bahwa ketakutan akan ancaman teror di masa depan telah menjadi simulasi bawah sadar: inilah paranoia. Paranoia yang diidap AS adalah paranoia yang agresif; demi mencegah kesialan teror terjadi atasnya, AS melakukan berbagai macam tindakan preventif. Dalam kondisi seperti inilah Doktrin Bush mendapat fertile ground untuk tumbuh.23

Doktrin Bush merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh AS untuk mengimbangi “rapor merah” kedaulatannya. Apabila 9/11 merupakan wajah muram kedaulatan AS, maka Doktrin Bush merupakan wajah beringasnya. Berdasarkan doktrin ini, kebijakan-kebijakan pre-emptif unilateralistik ditempuh oleh pemerintah AS untuk memulihkan kembali sendi-sendi kedaulatannya. Pemulihan kedaulatan ke dalam dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) yang memberi otorisasi dan landasan legal formal bagi penguatan dan perluasan kekuasaan eksekutif atas kehidupan dalam negeri. Penguatan dan perluasan kekuasaan ini bukan tanpa biaya, kebebasan warga Amerika menjadi taruhannya. Dengan undang-undang USA PATRIOT, pemerintah dapat menggeledah rumah warga yang diduga berhubungan dengan terorisme secara sewenang-wenang, menyadap pembicaraan di telepon, email, dan pesan suara yang saling dipertukarkan masyarakat secara sepihak, bahkan penahanan sepihak sebelum mendapat surat perintah/izin dari

pengadilan. Singkatnya, kebebasan warga Amerika “ditukarkan” dengan keamanan nasional—setidaknya yang sebagaimana dipersepsikan pemerintah AS.

Penguatan dan peneguhan serupa juga terjadi pada kedaulatan ke luar AS. Dalam menghadapi terorisme, strategi pre-emptif diterapkan pemerintah AS untuk “stop it, eliminate it, and destroy it where it grows”24 sekalipun siapa, kapan dan dari mana teroris itu akan muncul dan menyerang tidak diketahuinya dengan pasti.25 Kedaulatan ke luar ditandai dengan nihilnya intervensi eksternal terhadap kehidupan dalam negeri suatu negara. Bagi AS, teroris merupakan oknum yang dengan “lancang” melanggar kedaulatan ke luar AS. Masuknya empat pesawat yang telah dibajak “teroris”—sebagaimana pemerintah AS menyebutnya—ke wilayah kedaulatan AS dan nantinya menabrakkan diri ke kedua gedung WTC dan Pentagon, menunjukkan bahwa AS tidaklah kebal terhadap intervensi kekuatan-kekuatan di luarnya.

Penguatan kedua aspek kedaulatan ini berpengaruh signifikan bagi penguatan aspek kedaulatan AS lainnya—yaitu batas teritori atau penanda batas kedaulatan AS. Penguatan dan penegasan batas teritori kedaulatan AS, menurut hemat penulis, sangatlah unik, sebegitu rupa sehingga ia menjadi faktor ketiga yang membuat kasus paradoks kedaulatan kontemporer AS menjadi hal paling menarik, setidaknya bagi penulis, untuk dikaji. Hal ini demikian karena usaha pemulihan kembali kedaulatan AS ini menandakan lahirnya suatu gagasan kedaulatan yang sama sekali baru dan lebih mutakhir ketimbang versi Westphalia-nya, yaitu suatu ‘kedaulatan global’ yang menjadikan atmosfer bumi sebagai penanda batas kedaulatan, sehingga seluruh dunia menjadi teritori “domestik”-nya, dan seluruh ruang angkasa menjadi wilayah “luar”-nya.26 Dengan kata lain,

24 George W. Bush, Address to a Joint Session of Congress and the American People, Washington, D.C., 20 September 2001.

25 Seperti kata Bush, “[A]gainst shadowy terrorist networks with no nation or citizens to defend .. when unbalanced dictators with weapons of mass destruction can deliver those weapons on missiles or secretly provide them to terrorist allies. ... If we wait for threats to fully materialize, we will have waited too long.” Dalam “Iraq and the ‘Bush Doctrine’ of Pre-Emptive Self-Defence,” Agustus 2002. Diakses dari www.crimesofwar.org/expert/bushdoctrine-preemptive.htm, pada 30 Juli 2005.

dalam kedaulatan global, batas teritori yang sesungguhnya tidak berada di bumi, melainkan di ambang batas antara bumi dengan ruang angkasa beserta benda-benda angkasa lainnya.

Kembali ke strategi kedua. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis yang disediakan oleh Psikoanalisis. Psikoanalisis mampu memberikan pemahaman yang memadai terhadap aspek-aspek subyektivitas ketimbang pendekatan-pendekatan lain. Beberapa pendekatan, terutama dari kalangan strukturalis, cenderung mereduksi dan terlalu menyederhanakan subyektivitas ke dalam abstraksi-abstraksi umum dan universal sehingga mengaburkan mereka dari kompleksitas realitas yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Di sini, para strukturalis menjadi sangat tidak realistis—sekalipun beberapa dari mereka mengaku (neo)realis. Sehingga Psikoanalisis merupakan usaha teoritik penulis untuk “get real!”:turun dari menara gading akademik dan memahami realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Semenjak tesis makro-subyektivitas telah di-reinforce dengan landasan obyektif pada strategi kedua, maka Psikoanalisis yang tadinya hanya merupakan perangkat analisis individu subyek dapat dipakai pula untuk menganalisis negara berdaulat qua subyek berikut subyektivitasnya / kedaulatannya.

Dengan demikian, dalam strategi ini penulis akan melakukan suatu psiko-analisis terhadap kebijakan Global War on Terror AS semasa pemerintahan George W. Bush, Jr. Upaya ini akan melacak jejak subyektivitas manusia modern berikut kegegarannya dalam wacana kebijakan Global War on Terror AS di bawah George W. Bush, Jr. Berikutnya, masih dalam wacana serupa, juga akan ditunjukkan upaya-upaya penyangkalan gegar kedaulatan demi pengejaran suatu delirium keutuhan kedaulatan. Dalam kasus ini, wacana demikian akan dianggap sebagai simptom (symptom) yang ditunjukkan AS sebagai upayanya dalam apa yang disebut Sigmund Freud sebagai kegiatan ‘ekonomi hasrat’—kegiatan

memuaskan hasrat. Secara lebih spesifik, simptom ini mewujud dalam tindakan, ucapan, dan wacana. Sehingga cara efektif untuk mengurai hasrat negara akan kedaulatan adalah dengan melakukan psikoanalisis terhadap setiap bentuk ‘simptom kedaulatan’: tindakan (manuver diplomasi—keras maupun lunak), ucapan (pernyataan resmi pemerintah), dan wacana (komunike, undang-undang, rumusan politik luar negeri, retorika ideologi).

I.3.2.2. Tujuan Penelitian

Secara ringkas, berdasarkan strategi penelitian yang digariskan di atas, penelitian ini bertujuan sbb.:

1. Memberikan landasan dan pembuktian obyektif bagi tesis makro-subyektifitas kedaulatan negara.

2. Menunjukkan implikasi ekstrim dari tesis makro-subyektivitas kedaulatan negara, yaitu kekerasan abadi kepada “diri” sendiri dan yang lainnya.

3. Menyajikan kasus kontemporer yang menunjukkan paradoks kedaulatan kontemporer sekaligus implikasi ekstrim makro-subyektivitas kedaulatan negara bagi paradoks tersebut.

I.3.2.3. Argumentasi Tesis

apabila dipaksakan untuk disangkal akan mensyaratkan subyek untuk melakukan kekerasan baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap yang lain: Deleuze dan Guattari menyebutnya tindakan fasistik. Sehingga jawaban bagi pertanyaan “mengapa berdaulat?” adalah “karena narsis!”, sementara bagi pertanyaan “mengapa bersikeras berdaulat?” jawabannya adalah “karena fasis!”.

I.3.3. Metode Penelitian

I.3.3.1. Pendekatan

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam kategori pendekatan ‘re-interpretatif’. Disebut re-interpretatif karena penelitian ini melakukan suatu interpretasi ulang terhadap suatu gagasan—yaitu kedaulatan—yang sudah terlebih dahulu ada dan telah mapan di kalangan penggunanya (akademisi, praktisi kenegaraan). Dengan kata lain, penelitian ini melakukan semacam “verifikasi” ulang atas makna suatu gagasan—yaitu kedaulatan—dengan mempertimbangkan lebih banyak faktor-faktor prakondisi historis yang bertalian dan membentuk konteks bagi lahirnya gagasan tersebut. Kerangka metodologi yang dipakai disini adalah apa yang disebut oleh John D. Caputo sebagai ‘hermeneutika radikal’, suatu varian hermeneutika yang melangkah lebih jauh dalam melihat sebuah makna dan proses pemaknaannya dari yang biasa dilakukan oleh pendekatan hermeneutika pada umumnya.27 Hermeneutika pada umumnya melihat konteks di mana suatu gagasan muncul. Konteks tersebut bisa berupa konteks sosial, budaya, politik, dan bahasa. Sebaliknya, hermeneutika radikal lebih tertarik pada kondisi-kondisi historis yang memungkinkan suatu makna tertentu diterima dan dipahami sebagai yang benar dan makna lainnya ditolak sebagai yang salah. Jika hermeneutika pada umumnya bergulat dengan “yang mana yang benar?”, maka hermeneutika radikal memusingkan dirinya dengan pertanyaan “bagaimana yang benar bisa menjadi benar?”. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin melihat kondisi-kondisi historis seperti apa yang memungkinkan gagasan

kedaulatan negara bisa menjadi gagasan yang diterima oleh segenap aktor pada masanya, dan bukan gagasan-gagasan tentang teritorialitas lainnya.28 Tidak hanya itu, penulis juga ingin melihat bagaimana gagasan tersebut dinormalisasi dan direproduksi sebagai suatu “kewajaran” ... sampai hari ini.

I.3.3.2. Data & Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menggunakan dua strategi untuk memecahkan permasalahan penelitiannya. Hal ini menyebabkan macam data yang digunakan tiap strategi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pada strategi pertama, yaitu dalam memberikan landasan obyektif bagi tesis makro-subyektivitas kedaulatan dengan melacak unsur-unsur subyektivitas manusia modern yang terkandung dalam naskah Perjanjian Westphalia, data yang digunakan berupa narasi-narasi sejarah dan dokumen-dokumen sejarah (naskah perjanjian). Sementara pada strategi kedua, yaitu dalam memahami paradoks kedaulatan kontemporer dengan membenturkan temuan-temuan pada strategi sebelumnya dengan praktik kedaulatan kontemporer AS di bawah George W. Bush Jr., data yang digunakan adalah apa yang penulis sebut sebagai ‘simptom kedaulatan’. Simptom kedaulatan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh negara berdaulat demi mengupayakan kedaulatannya. Simptom kedaulatan mewujud dalam tindakan (manuver diplomasi – keras maupun lunak), ucapan (pernyataan resmi pemerintah), dan wacana (komunike, undang-undang, rumusan politik luar negeri, retorika ideologi).

I.3.3.3. Teknik Analisis Data

Baik pada strategi pertama dan kedua penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah ‘analisis wacana Psikoanalisis’. Analisis wacana Psikoanalisis berusaha menguraikan unsur-unsur subyektivitas yang membentuk koherensi

suatu wacana. Unsur subyektivitas yang dimaksud di sini adalah rupa-rupa hasrat tak sadar dari mereka-mereka yang memproduksi dan mereproduksi wacana tersebut. Pada strategi pertama, wacana yang dimaksud adalah wacana kedaulatan dan manifestasinya dalam Perjanjian Westphalia. Sementara pada strategi kedua, wacana yang dimaksud adalah kebijakan luar negeri AS di bawah George W. Bush, Jr., atau yang lebih populer dengan sebutan Global War on Terror.

I.3.3.4. Sistematika Penulisan

Tesis ini terbagi ke dalam 5 bagian utama: bagian pertama, merupakan pengantar kepada permasalahan yang akan didiskusikan pada tesis ini. Selain itu, perangkat-perangkat teori dan konsep, arti penting penelitian dan isu-isu metodologis merupakan hal lain yang tercakup dalam bagian ini. Bagian kedua merupakan elaborasi kerangka teoritik yang akan digunakan di segenap pembahasan analitis. Bagian ketiga berisi diskusi seputar genesis kedaulatan pada era Perjanjian Westphalia 1648 dan bagaimana gagasan subyektivitas modern memanifestasikan dirinya dalam perjanjian tersebut. Bagian keempat merupakan upaya penulis untuk menunjukkan bagaimana unsur subyektivitas modern berikut ekses-eksesnya yang telah ada sejak zaman Westphalia, masih tetap relevan pada praktik kedaulatan kontemporer. Untuk ini, penulis mengangkat kasus kedaulatan AS dalam wacana kebijakan Global War on Terror di bawah pemerintahan George W. Bush, Jr. Bagian terakhir merupakan simpulan, temuan dan beberapa saran dan arahan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

I.4. Arti Penting Penelitian

II.1. Teori Rezim

Evolusi Teori Rezim

Dengan mengamati substansinya yang mengatur tentang prinsip, norma, aturan, dan prosedur relasi, perjanjian Westphalia dapat digolongkan sebagai suatu rezim. Secara populer, rezim kerap didefinisikan sebagai “sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors’ expectations converge in a given area.”1 Perjanjian Westphalia cocok dengan definisi rezim ini. Berangkat dari kecocokan ini, dengan demikian, diskusi seputar perjanjian Westphalia menjadi lebih komprehensif dan berfaedah dengan menempatkannya pada perdebatan teoritik tentang rezim yang saat ini cukup marak diperdebatkan.2

Pada tahun 1980-an terjadi perdebatan tajam di kalangan teoritisi HI mengenai pengaturan (arrangements) kerjasama di level antar-negara, atau yang sering disebut-sebut sebagai rezim internasional. Salah satu topik perdebatan yang cukup mendominasi saat itu berkaitan dengan peran rezim dalam memfasilitasi

1 Stephen D. Krasner, peny., International Regimes (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), hal 2.

kerjasama dalam konteks anarki.3 Di salah satu kubu yang disebut-sebut sebagai ‘neoliberal institusionalis’4, kerjasama dimungkinkan terjadi di kala partisipan kerjasama tersebut (utamanya negara) memiliki kepentingan yang sama atas manfaat dari kerjasama tersebut. Manfaat ini dengan demikian menjadi keuntungan absolut (absolute gain) yang akan didapat seluruh partisipan kerjasama (mis. pencegahan penipisan Ozon, perdamaian dunia, stabilitas makroekonomi global, dst.). Bagi kubu ini, keuntungan absolut merupakan faktor utama terjadinya kerjasama, sekalipun dalam konteks anarki.

Tidak demikian bagi lawan kubu ini, yaitu realis, yang menganggap konsepsi keuntungan absolut justru mengaburkan para neoliberal institusionalis dari kemungkinan-kemungkinan penyelewengan kerjasama secara sengaja. Bagi para realis seperti Joseph Grieco, salah satu yang paling vokal dalam debat ini, kerjasama demikian dapat tidak efektif (bahkan bubar) saat setidaknya salah satu partisipannya melakukan kecurangan. Menurutnya, neoliberal institusionalis terlalu meremehkan anarki; kecurangan, yang notabene “sah-sah saja” dalam konteks anarki, adalah rintangan terbesar yang sangat mungkin terjadi dalam kerjasama diantara aktor-aktor yang rasional dan egoistik di kala tidak ada otoritas sentral dalam dunia internasional.5 Rezim internasional pada umumnya bersifat transparan, informasi terdistribusi secara merata di antara segenap partisipan. Akibatnya, setiap pihak dapat mengira-ngira keuntungan yang didapat pihak lainnya. Tepat di sinilah dimensi rasional-egoistik dari aktor kerjasama diaktifkan. Setiap pihak akan khawatir dengan keuntungan relatif, atau keuntungan lain (bonus) di luar keuntungan absolut, yang didapat pihak lain: “kita akan melakukan yang terbaik bagi kepentingan bersama,

3 Perdebatan ini didokumentaskan dengan apik oleh Baldwin, Neorealism and Neoliberalism. 4 Lihat Grieco, “Anarchy ...”, hal. 486. Beberapa yang oleh Grieco disebut sebagai neoliberal institusionalis antara lain Robert Axelrod & Robert O. Keohane, “Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategies and Institutions,” World Politics 38 (October, 1985), hal. 226-54, dan Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984)

tetapi yang lebih penting tidak ada yang boleh melebihi saya.” Skenario kecurangan terburuk yang mungkin terjadi adalah pihak tersebut mundur dan menarik diri di tengah-tengah implementasi kerjasama tersebut, dan dengan demikian menggembosi rezim kerjasama tesebut—suatu hal yang tentunya tidak mustahil dalam situasi anarki. Akhirnya, egoisme (subyektivitas) aktor lagi-lagi menjadi halangan bagi terwujudnya kolaborasi bersama.

Adalah John Ruggie yang dengan cermat mengajukan tawaran untuk meninggalkan pesimisme realis akan kerjasama tanpa harus mengulangi kenaifan— sebagaimana anggapan kaum realis terhadap—kubu neoliberal institusionalis. Bagi Ruggie, rezim tidak dapat disamakan dengan institusi, sekalipun keduanya tidak terpisahkan: rezim merupakan perangkat lunak dari institusi. Ia melihat bahwa di antara variabel rezim dan insitusi terdapat variabel lain, yaitu institusionalisasi. Institusi, dengan demikian merupakan efek dari institusionalisasi suatu rezim yang telah ada mendahuluinya ke dalam suatu organisasi legal formal. Hal ini membuat Ruggie menyarankan agar institusi dipandang sebagai perwujudan dari suatu rezim melalui suatu proses institusionalisasi. Akhirnya, segala pembahasan seputar rezim sebaiknya tidak dimulai dari institusi atau organisasi internasional kemana rezim itu terinstitusionalisasi, melainkan justru pada proses institusionalisasi tersebut.6

Berdasarkan aktualitasnya (tangibility), Ruggie melihat tiga level berbeda dalam proses institusionalisasi di dunia internasional: dari yang paling abstrak, yaitu ‘komunitas epistemik’, lalu ‘rezim internasional’, dan akhirnya yang paling kongkrit, ‘organisasi internasional’.7 Komunitas epistemik merupakan jaringan antara pihak-pihak yang memiliki kesamaan dalam keyakinan dan cara pandang tertentu akan

6 Tepat seperti kelakar Ruggie, “International organization: I wouldn’t start from here if I were you.” John G. Ruggie, Constructing The World Polity: Essays On International Institutionalization (London, NY: Routledge, 1998), hal. 41.

dunia/realitas (episteme).8 Keyakinan dan cara pandang demikian akan tampak pada respon masing-masing pihak atas suatu fenomena global. Pertemuan keyakinan dan cara pandang ini berikutnya akan membentuk suatu kolektivitas respon yang apabila disepakati lebih lanjut, diterjemahkan ke dalam “seperangkat tujuan dan harapan bersama, aturan dan regulasi, rencana kerja, dan komitmen finansial”—rezim.9 Apabila pihak-pihak yang menyepakatinya adalah negara, maka rezim itu sah disebut sebagai rezim internasional. Institusionalisasi terakhir sekaligus yang paling kongkrit adalah institusi atau organisasi internasional yang merupakan “rumah” bagi rezim internasional tadi. Organisasi internasional merupakan tempat dimana perencanaan, eksekusi, dan evaluasi rezim dilaksanakan. Sehingga jelas perbedaan di antara keduanya: di satu sisi, rezim internasional merupakan cikal-bakal organisasi internasional, tetapi di sisi lainnya organisasi internasional merupakan tempat di mana rezim internasional diawasi implementasinya, dikembangkan, bahkan diciptakan varian-varian barunya.10

Sekedar merangkum, sampai di sini pemaparan Ruggie mampu menjelaskan proses terbentuknya suatu rezim internasional dan bagaimana kelangsungannya yang dilembagakan dalam suatu institusi internasional. Pada mulanya adalah kesamaan keyakinan dan pandangan hidup. Komunikasi di antara penganut keyakinan tersebut pada akhirnya berbuah komitmen. Komitmen ini pada gilirannya akan membidani lahirnya suatu rezim internasional, atau manifestasi praktis atas keyakinan dan pandangan hidup tadi. Akhirmya, didirikanlah suatu institusi internasional untuk melestarikan dan mengembangkan rezim tersebut. Namun penjelasan ini nampaknya belum cukup untuk memahami kemunculan suatu rezim tersebut. Dari mana asalnya kesamaan keyakinan dan pandangan hidup tersebut? Apa kriterianya agar ia dapat diproses lebih lanjut menjadi suatu rezim? Dan apa yang akhirnya menjadi kunci sukses suatu institusi dalam merawat rezim internasional?

8Ibid.; Peter Haas, “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination,” International Organization, 46(1) (Winter, 1992), hal. 2-3.

Sebelum menjawab pertanyaan ini, adalah penting untuk sejenak melihat kondisi seperti apa yang memungkinkan pertanyaan demikian muncul. Ruggie melihat kondisi ini sebagai ketidak-sesuaian antara epistemologi dan ontologi dalam teori-teori rezim. Sebagaimana dibahas di atas, secara ontologis rezim merupakan pertemuan keyakinan dan pandangan hidup; dengan kata lain rezim merupakan suatu bentuk intersubyektivitas. Namun anehnya, epistemologi dominan dalam analisis rezim hampir seluruhnya positivistik. Positivisme memisahkan secara tegas antara subyek dan obyek, lalu dengan alasan bebas-nilai ia memfokuskan diri pada ranah (yang dikiranya) ‘obyektif’. Akibatnya seluruh fenomena yang terjadi di luar subyek, jatuh pada kategori ‘obyek’ dan dianalisis dengan kacamata ‘obyektif’ pula. Hal serupa diderita kebanyakan analisis rezim. Rezim merupakan fenomena obyektif yang terjadi di luar subyek, namun demikian karakteristik utamanya adalah ‘inter-subyektif’. Saat teori rezim yang positivistik menganalisis suatu rezim, maka seluruh intersubyektivitas rezim tersebut akan tereduksi pada kategori ‘prilaku rasional’ yang dapat (dipaksakan secara brutal untuk) terkuantifikasi. Positivisme nampaknya kekurangan perbendaharaan kata untuk mengartikulasikan daya intersubyektif yang kualitatif ini, sehingga analisisnya akan senantiasa jatuh pada nominalisme dan formalisme.11

Ruggie berusaha mengisi kekosongan ini dengan memperhatikan dimensi kualitatif dari rezim internasional. Ia memulainya dengan mereformulasi konsep ‘multilateralisme’. Multilateralisme merupakan salah satu varian/ajektif dari segala bentuk institusionalisasi (komunitas, rezim, organisasi). Sebagai varian, multilateralisme sejajar dengan bilateralisme, unilateralisme dan imperialisme.