Paradigma lingkungan: Deep Ecology dan Psikologi Manusia dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Robby Cahyanto/NPM 1406598554

Pendahuluan

Sejak zaman primitif a usia telah elakuka sera ga terhadap li gku ga alam dengan api, air, dan alat-alat buatannya. Akan tetapi sampai dengan

sekarang, lebih setengah abad yang lalu, serangan tersebut hanya berlangsung

pada tempat yang terbatas dan dengan langkah gradual yang pelan. Hubungan

manusia dengan alam masih terasa akrab dengan pola yang di sebut I Thou.

Dewasa ini kegiatan manusia telah sampai pada taraf memperkosa alam.

Keberingasannya memanfaatkan sumber daya alam secara drastis telah

melampaui kapasitas proses alami dalam pengembalian kesuburan tanah, yang

notabene pembentukkannya memakan waktu ribuan tahun. Hubungan manusia dengan alam mulai berubah tidak lagi akrab tetapi terkesan eksploitatif, nyaris

bermusuhan, dengan pola disebut I it.

Tidak bisa diingkari kenyataan bahwa salah satu faktor utama penyebab

kerusakan lingkungan adalah ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah satu

dari lima kecenderungan utama yang dihadapi dunia, yaitu: industrialisasi yang

pesat, pertumbuhan penduduk yang makin cepat, kekurangan gizi yang

merajalela, sumber daya tidak bias pulih (unrenewable) yang makin susut, dan lingkungan hidup yang makin rusak. Semua kecenderungan ini saling mengait.

Mula-mula dibutuhkan waktu 200 ribu tahun untuk mencapai angka milyar

pertama dari jumlah manusia di dunia, tetapi untuk satu milyar berikutnya hanya

perlu waktu 100 tahun (Avril, 1976:13). Bila kecenderungan ini berkelanjutan,

diperkirakan pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia mencapai 12 milyar orang.

Saat ini, 2014, jumlah penduduk dunia sudah mencapai angka 7,2 milyar orang.

Indonesia berkontribusi 241 juta orang. Dari 241 juta orang tersebut, 56,4%-nya

2 (15,9 juta orang) berada di Jabodetabek. Jumlah penduduk Jakarta sendiri 9,6

juta orang. Jakarta yang dengan luas wilayah 661,52 km2, dijejali ±13 juta juta

orang pada siang hari, dan ±9,6 juta orang pada malam hari (BPS, 2014).

Semuanya lapar akan lahan, haus air, membutuhkan pasokan udara yang sehat,

dan sumber daya lainnya untuk menopang kehidupan dan interaksinya.

Manusia telah sedikit banyak berhasil mengatur kehidupannya sendiri (birth control maupun dead control), dan sekarang dituntut untuk mengupayakan berlangsungnya proses pengaturan yang normal dari alam dan lingkungan agar

selalu dalam keseimbangan, khususnya yang menyangkut lahan, air, dan udara.

Konservasi Lahan

Lahan merupakan benda yang dicari tapi sedikit dimengerti oleh manusia.

Hampir selalu lahan dilihat sebagai pemuas kebutuhan (atau bahkan

keserakahan) manusia akan ruang kehidupannya. Tidak sebagai entitas kehidupan

atau sebagai sumber daya yang terbatas. Dan sering kali yang sangat menentukan

dalam perencanaan dalam penggunaan lahan adalah pertimbangan ekonomis

yang biasanya berjangka pendek. Munculnya tanah-tanah tandus dan kritis di

berbagai tempat di Indonesia merupakan hasil ulah manusia yang kurang peka

lingkungan. Kegiatan yang cukup mencolok adalah penebangan hutan untuk

industri (baik ekspor maupun supply dalam negeri tanpa diikuti peremajaan yang memadai, dan perluasan kota yang melebar, mencaplok tanah-tanah subur

dipedesaan. Polis berkembang menjadi metropolis, untuk kemudian membengkak menjadi megapolis (beberapa kota besar luluh jadi satu), dan ecu-menopolis (negara kota). Akhirnya, bila tanpa perencanaan dan pengendalian yang sangat baik, akan menjadi Necropolis (kota mayat).

Tekanan penduduk dan transportasi yang mewadahi pergerakkannya

mengakibatkan semakin sempitnya lahan-lahan yang produktif untuk pertanian

3 Betapapun majunya perkembangan ilmu dan teknologi, sampai saat ini manusia

masih juga belum dapat menciptakan tanah. Yang sudah bisa dilakukan adalah

sekadar menyuburkan tanah. Sejarah telah membuktikan bahwa degradasi dan

erosi lahan merupakan penyebab hancurnya peradaban.

Air Pemberi Kehidupan

Selain lahan, unsur kedua yang tak kalah pentingnya adalah air. Tanpa air, seluruh

gerak kehidupan akan berhenti. Dua pertiga tubuh manusia terdiri dari air, dan

70% permukaan bumi tertutup oleh air. Hanya sayangnya 97% air yang ada di

dunia ini adalah air asin, dan sepertiga sisanya yang tidak asin membeku dalam

bentuk es atau glacier. Tidak heran, jika sampai saat ini masih banyak juga manusia, binatang dan tanaman yang kekurangan dan mati kehausan atau

kekeringan.

Yang terasa ironis adalah bahwa kekeringan datang silih berganti dengan banjir.

Alam sesungguhnya telah memberi contoh dalam bentuk siklus hidrologis dari air

yang berlangsung terus menerus. Volume air yang dikandungnya tetap, hanya

bentuknya yang berubah. Air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap melalui

tanah, humus, rumput, dan akar pepohonan. Semua berfungsi sebagai semacam

spons yang menyimpan air di musim hujan untuk kemudian melepaskannya kembali di musim kemarau.

Kisah perjalanan air yang urut dan runtut itu telah memberikan kontribusi yang

sangat vital pada daur kehidupan dan pembaharuan sumber daya alam.

Sedangkan yang dilakukan oleh manusia, dengan saluran drainasenya yang serba

lurus dan berlapis semen kedap air, menyebabkan air mengalir cepat ke laut,

mengingkari fungsinya sebagai pemberi kehidupan (life giving role). Selain itu, pengaruh negatif yang lain adalah terbawanya lapisan tanah bagian atas yang

4 Polusi Udara

Selain lahan dan air, unsur ketiga yang penting namun sering terlupakan atau

dianggap sepele adalah udara. Padahal, tanpa udara tidak akan pernah ada

kehidupan (di bumi ini). Tanpa udara bersih takkan dapat diperoleh kehidupan

yang sehat. Tidaknya hanya mahluk hidup saja yang memerlukan udara bersih,

beberapa mesin ciptaan manusia juga membutuhkan udara yang bersih agar

dapat beroperasi dengan baik. Setiap hari rata-rata manusia menarik napas

26.000 kali, berkisar antara 18 sampai 22 kali setiap menitnya.

Pentingnya udara sering terabaikan, karena sampai saat ini kita masih bias

memperoleh tanpa harus mengeluarkan uang. Di beberapa Negara maju, saat ini

sudah dijual udara bersih (oksigen) dalam tabung instan (tabung kecil ukuran

minuman kaleng). Pada tempat-tempat penjagaan polisi lalu lintas di daerah yang

sangat padat dengan kendaraan, tersedia tabung oksigen untuk polisi yang

bertugas. Secara periodik, beberapa jam sekali, polisi lalu lintas yang bertugas di

lapangan, kembali ke posnya sekedar untuk menghirup udara bersih.

Tingkat pencemaran udara di Indonesia semakin memprihatinkan. Indonesia

menjadi Negara dengan tingkat polusi udara tertinggi ketiga di dunia, dan

menobatkan Jakarta menjadi salah satu kota dengan kadar polutan/partikel

tertinggi setelah Beijing, New Delhi, dan Mexico City. Polusi udara yang terjadi

telah sangat mengganggu kesehatan (World Bank, 2004). Dari semua penyebab

polusi udara yang ada, emisi transportasi terbukti sebagai penyumbang

pencemaran udara tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 85%. Hal ini diakibatkan

oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang tinggi (10-12% pertahun).

Tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 164,03 juta unit,

roda 4 sebanyak 86,25 juta unit dan roda 2 sebanyak 77,75 unit (Korlantas Polri,

2013). Sebagian besar kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang

5 bahan bakar dengan kualitas kurang baik (misalnya kadar timbal yang tinggi),

disamping kebakaran hutan dan industry juga turut berperan.

Manusia dan Interaksinya dalam Lingkungan Hidup

Lantas apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam menanggulangi masalah

diatas? Manusia sebagai mahluk sosial selalu terus menerus membentuk alam

tempat interaksinya. Namun, bukan manusia yang membentuk alam

lingkungannya sesuai dengan kehendaknya, tetapi sesungguhnya justru cara

manusia menterjemahkan pesan-pesan lingkungan yang membentuknya.

Manusia bukan dibentuk oleh alam lingkungan, tetapi oleh caranya

menerjemahkan pesan-pesan lingkungan yang diterimanya. Seluruh pesan-pesan

alam lingkungan sebagai bagian hasil interaksi manusia itulah yang kemudian

diterjemahkan oleh manusia dalam bentuk proses dan tindakan. Proses dan

tindakan yang ditujukan pada lingkungan hidup sebagai media interaksinya yang

dikemudian hari menjadikannya persoalan. Lalu, apa peran manusia dalam

menyikapi persoalan lingkungan hidup sebagai tempat interaksinya.

Persoalan yang terjadi di alam lingkungan ini selalu disebabkan interaksi antar

manusia. Interaksi inilah yang memberikan perbedaan pandangan dari

lingkungan hidup (environmental paradigm). Interaksi manusia memiliki empat cara pandang, yaitu: psikoanalisis, behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanistis. Keempat cara pandang terhadap manusia tersebut yang menjadikan dasar bagaimana environmental paradigm berbeda antara manusia saling berinteraksi denga alam lingkungannya.

Keempat cara pandang manusia dalam memberikan pandangan lingkungan hidup

(environmental paradigm) salah satunya didasarkan atas hubungan intrapersonal.

Hubungan intrapersonal ini dalam bentuk manusia untuk menerima informasi

dari alam lingkungannya yang kemudian diolahnya, disimpannya sebagai dasar

6 sebagai tindakan. Hal ini terkait dengan sensasi, persepsi, memori, dan berpikir

manusia, dimana bukan lingkungan yang membentuk manusianya, namun justru

bagaimana cara manusia menerjemahkan pesan-pesan lingkungan yang

diterimanya untuk bertindak.

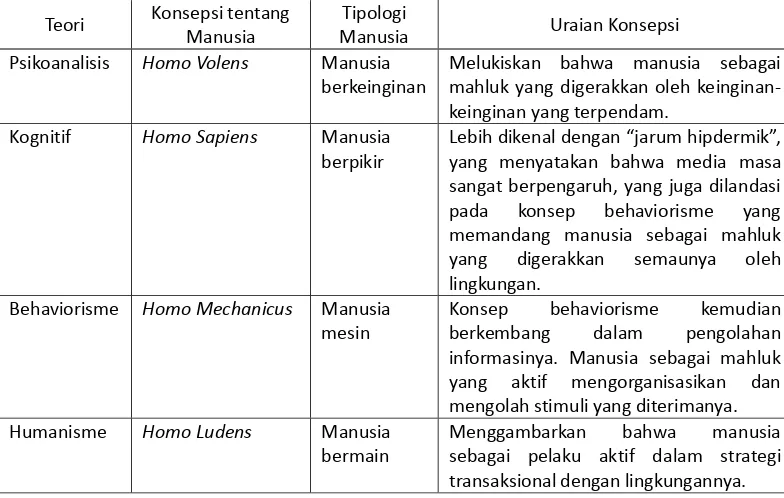

Tabel 1. Konsepsi Manusia memandang Alam Lingkungannya

Teori Konsepsi tentang Manusia

Tipologi

Manusia Uraian Konsepsi

Psikoanalisis Homo Volens Manusia berkeinginan

Melukiskan bahwa manusia sebagai mahluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam.

Kognitif Homo Sapiens Manusia berpikir

Lebih dikenal dengan jaru hipder ik , yang menyatakan bahwa media masa sangat berpengaruh, yang juga dilandasi pada konsep behaviorisme yang memandang manusia sebagai mahluk yang digerakkan semaunya oleh lingkungan.

Behaviorisme Homo Mechanicus Manusia mesin

Konsep behaviorisme kemudian berkembang dalam pengolahan informasinya. Manusia sebagai mahluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya. Humanisme Homo Ludens Manusia

bermain

Menggambarkan bahwa manusia sebagai pelaku aktif dalam strategi transaksional dengan lingkungannya. Sumber: Jalaluddin, Rahmat (2004:19)

Keempat perilaku manusia terhadap lingkungan hidup dan cara pandangannya

(environmental paradigm) merupakan hasil dari sub sistem dalam kepribadian manusia, yaitu: id, ego, dan superego. Id adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia (pusat instink, hawa nafsu). Di

7 (conscience) yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakatnya (Jalaluddin, 2004:19-39).

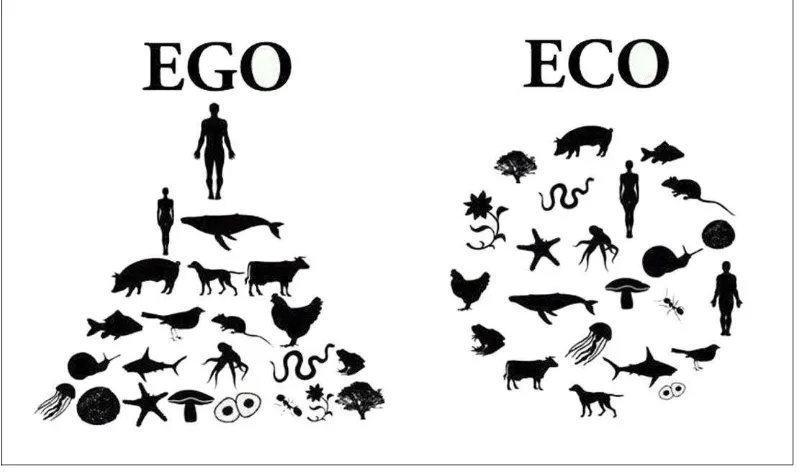

Namun, apa yang terjadi hubungan interaksi manusia dengan alam lingkungan

tempat hidupnya. Id mendorong manusia untuk pemenuhan kebutuhannya dan didasari dengan dukungan ego. Ego manusia dalam hal ini bahwa manusia memandang lingkungan hidup (alam) sebagai mesin produksi. Superego yang seharusnya menjadi conscience tidak memberikan kesempatan bagi manusia untuk berpikir jangka panjang tentang manfaat lingkungan hidup. Dengan

tahapan psikoanalisis diatas, menempatkan manusia diatas segala di muka bumi

ini. Namun bila tahapan psikoanalisis tercipta hubungan yang saling

mengingatkan, tanpa melihat bahwa alam adalah benda mati dan mesin

produksi, maka terjadilah siklus ekologi yang baik.

Gambar 1: Psikoanalisis manusia dalam siklus ekologi

Sumber: http://www.ecohustler.co.uk/wp-content/uploads/2011/06/Ego-2-Eco.jpg

8 Ekologi industri mengidentifikasi beberapa pilihan untuk mengurangi dampak

lingkungan terhadap masyarakat. Dalam beberapa kasus banyak pilihan teknologi

tersedia untuk mengurangi dampak lingkungan. Bagaimana kita memilih opsi

yang terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup dari sudut pandang ekologi

industri?

Ekologi industrial itu sendiri adalah adalah proses industri yang sifatnya alur

tertutup (close ecosystem), yang berarti bahwa buangan industri menjadi masukan proses industri lain. Ini berbeda dengan alur terbuka (open ecosystem), di mana sumberdaya dan modal yang ditanam bergerak melalui sistem dan

menghasilkan buangan yang tidak terpakai. Ekologi industri merupakan sebagai

analisis yang sistematis mengenai operasi industri dengan memasukkan

faktor-faktor seperti teknologi, lingkungan, sumberdaya alam, aspek biomedis, aspek

institusi, hukum, dan sosio-ekonomi pada seluruh prosesnya.

Ekologi industrial tidak memandang sistem industri sebagai hal yang terpisah dari

biosfer, melainkan sebagai bagian dari ekosistem. Berbeda dengan ekologi dalam

konteks alam yang berdasarkan modal alam, ekologi industri adalah berdasarkan

modal infrastruktur. Seperti halnya alam yang sejatinya tidak memiliki sampah,

sistem industri seyogianya juga meniru model ini apabila ingin senantiasa lestari

dan berkelanjutan.

Seiring dengan mencuatnya tujuan penghematan energi dan penghematan

bahan baku, dan juga seiring dengan penjabaran-ulang pasar komoditas dan

konsep produksi terutama dalam konteks ekonomi jasa, ekologi industri adalah

salah satu tujuan dari Kapitalisme Natural. Strategi ini menekankan untuk

melihat dampak luas dalam produksi industri, menekankan penghargaan pada

modal alam, dan bergantung pada modal pengetahuan untuk merancang dan

merawat ekologi-ekologi industri yang terbentuk.

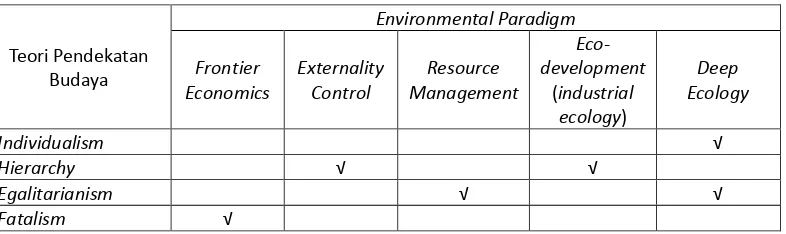

Dalam evaluasi pemilihan opsi terbaik diperlukan sistem nilai. Paradigma

9 berubah. Environmental paradigm memiliki lima klasifikasi paradigm, yaitu: Frontier Economics, Externality Control, Resource Management, Eco-development (industrial ecology), dan Deep Ecology (Colby, 1988).

Untuk dapat menilai masyarakat/individu memberikan penilaiannya terhadap

lingkungan melalui pemilihan opsi environmental paradigm, maka perlu mengetahuinya dengan cara teori pendekatan budayanya. Teori pendekatan

budaya tersebut yaitu: individualism, hierarchy, egalitarianism, dan fatalism (Thompson, 1988).

Tabel 2. Pendekatan budaya dan opsi environmental paradigm

Teori Pendekatan

Sumber: Jalaluddin Rakhmat, 2004; Chairil Abdini, 2015; Sety S. Moersidik, 2015. (diolah)

Bagaimana manusia menggunakan sumber dayanya untuk memecahkan

persoalan lingkungan berdasarkan interaksinya dengan alam lingkungan? Seperti

perilaku manusia yang lain, pemecahan persoalan dipengaruhi oleh faktor-faktor

situasional dan personal. Faktor-faktor situasional terjadi, misalnya pada stimulus

yang menimbulkan masalah, pada sifat-sifat masalah: sulit-mudah, baru-lama,

penting-kurang penting, melibatkan sedikit atau banyak masalah lain.

Pendekatan Budaya dalam Pemilihan Environmental Paradigm

Hal mendasar dan dipengaruhi oleh ekologi industri inilah yang cukup

menjadikan rujukan bagaimana manusia memilih paradigmanya dan memberikan

pandangan melalui sistem nilai yang terkandung didalamnya. Pendekatan budaya

faktor-10 faktor biologis dan sosiopsikologis manusia yang menjadikan lingkungan hidup ini

sebagai media tempat hidupnya serta memecahkan berbagai persoalan hasil

interaksi.

Motivasi yang rendah dapat mengalihkan perhatian. Motivasi yang tinggi

membatasi fleksibilitas. Para cendikia yang terlalu bersemangat untuk melihat

hutan dan sungai menjadi hijau dan jernih kembali penuh dengan keanegaraman,

sering tidak dapat/sulit menerapkan kemampuannya dilapangan.

Asumsi yang salah dapat menyesatkan setiap manusia. Kerangka rujukan yang

tidak cermat menghambat efektivitas pemecahan masalah. Banyak para cendikia

lingkungan, pemegang kebijakan-kebijakan lingkungan, yang karena kurang

kepercayaan pada diri sendiri akan cenderung menolak informasi baru,

merasionalisasikan kekeliruan, dan mempersukar penyelesaian.

Kecenderungan untuk mempertahankan pola berpikir tertentu, atau melihat

masalah hanya dari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa

kritis pada pendapat otoritas, akan menghambat pemecahan masalah yang

efisien. Ini menimbulkan kujumudan pikiran (rigid mental set), dan mengesampingkan kekenyalan pikiran (flexible mental set). Kebudayaan banyak menentukan kejumudan pikiran. Cara kita memandang dan mengatasi persoalan

dibatasi oleh cultural setting kita. Sering kali cara itu kita jadikan pandangan dan pegangan sebagai cara yang paling baik dan benar.

Untuk memahami nilai-nilai alam lingkungan guna pemilihan opsi environmental

paradigm, tidak terlepas dari alam pikiran manusia itu sendiri. Saya berpendapat

bahwa alam pikiran manusia dalam hal ini adalah psikologi manusianya sendiri.

Manusia untuk memilih opsi pandangannya terhadap lingkungan (environmental

paradigm) sangat bergantung pada konsep diri. Konsep diri dalam hal public

(diketahui orang lain), privat (tidak diketahui orang lain), serta pada konsep

11 Gambar: Aktualisi Diri dalam menentukan Opsi Pemahaman Lingkungan

(environmental Paradigm, dasar psikologi dan paradigm lingkungan. Sumber: Jalaluddin Rakhmat, 2004; Chairil Abdini, 2015; Sety S. Moersidik, 2015. (diolah)

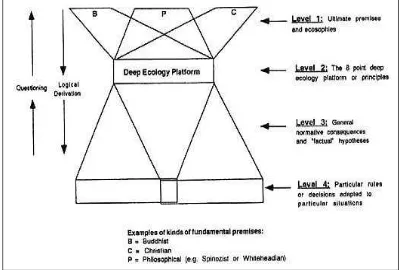

Deep Ecology dan Psikologi Manusia

Istilah Deep Ecology muncul pada tahun 1972 dari filsuf Norwegia, Arne Naess. Deep ecology muncul sebagai bentuk untuk mengekspresikan ide-ide bahwa alam memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai selain kegunaannya bagi manusia, dan bahwa

semua bentuk kehidupan harus dibiarkan untuk berkembang dan memenuhi

nasib evolusi mereka. Deep Ecology memiliki delapan prinsip yang mendasarinya. A. Konsep Diri (Johari Window)

B. Paradigma Pengelolaan Lingkungan

12 Filsafat pokok Deep Ecology lebih sering disebut dengan ecosophy. Eco yang berarti rumah tangga dan sophy yang berarti kearifan. Artinya, ecosophy adalah kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai rumah tangga dalam arti

luas. Sehingga ecosophy ini bukanlah hanya sekedar teori, melainkan juga menjadi kearifan (wisdom). Kearifan manusia itu nantinya diharapkan tidak merusak lingkungan. Ecosophy juga disusun untuk memperbaiki kecenderungan cara pandang ekologi yang lebih komprehensif dan revolusioner, agar mampu

menjawab semua masalahlingkungan. Kecenderungan ini disebut sebagai

ekologisme. Sebagai sebuah teori, Deep Ecology adalah teori yang normatif, teori kebijakan dan teori gaya hidup. Hal itu dikarenakan Deep Ecology memberikan pandangan normatif bahwa alam semesta dan segala isinya bernilai pada dirinya

sendiri. Deep Ecology disebut juga teori kebijakan karena cara pandang dan perilaku ecosphy tidak hanya untuk individu,namun harus menjiwai dan mempengaruhi kebijakan publik.

Deep Ecology tidak hanya mengkritik teori-teori pembangunan yang anti-lingkungan, namun juga mengkritik teori lingkungan sendiri yang ia anggap

kurangmendasar dalam melihat permasalahan.

Deep Ecology memiliki delapan platform aksi. Platform pertama adalah kesejahteraan dan perkembangan kehidupan manusia dan mahkluk lain

di bumi, memiliki nilai pada dirinya sendiri. Nilai-nilai ini tidak bergantung apakah

dunia selain manusia mempunyai kegunaan atau tidak bagi kehidupan manusia.

Platform kedua adalah kekayaan dan keanekaragaman bentuk kehidupan mempunyai sumbangsih bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dan juga nilai pada

dirinya sendiri, serta mempunyai sumbangsih bagi perkembangan manusiadan

mahkluk lain di bumi.

Platform yang ketiga disebutkan bahwa manusia tidak memiliki hak untuk mereduksi kekayaan dan keanekaragaman alam, kecuali untuk memenuhi

13 Sedangkan platform keempat menyebutkan perkembangan kehidupan manusia dan kebudayaanya berjalan seiring dengan penurunan yang cukup berarti dari

populasi penduduk. Perkembangan kehidupan mahkluk lain, membutuhkan

penurunan tersebut.

Platform kelima disampaikan bahwa kehadiran manusia dalam mencampuri dunia diluar manusia sudah berlebihan. Hal tersebut berlangsung terus

memburuk dengan cepat.

Platform keenam memberikan informasi bahwa perubahan yang signifikan untuk kondidsi lingkungan yang lebih baik, dibutuhkan perubahan kebijakan. Sehingga

akan mempengaruhi dasar dari struktur ekonomi, teknologi dan idologi.

Platform yang ketujuh menyebutkan bahwa tujuan utama perubahan ideologi adalah mencapai kualitas hidup yang baik, bukanya menetapkan standar

hidup. Selanjutnya akan ada kesadaran perbedaan antara suatu hal yang besar

dan suatu yang hebat.

Platform kedelapan adalah dimana orang-orang yang telah menerima pemikiran deep ecology, memiliki kewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk ambil bagian dalam memperjuangkan perubahan penting ini.

Prinsipi-Prinsip Keilmuwan Dari platform-platform menentukan prinsip-prinsip

dalam Deep Ecology-nya. Pertama, prinsip biosoheric egalitarianism, pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup (human, non human, biotic, a biotic), adalah anggota yang sama status dan derajatnya, sehingga memiliki martabat yang sama pula. Pengakuan ini menunjukkan adanya sikap

hormat terhadap semua cara dan bentuk kehidupan. Artinya semua mahkluk

memiliki hak yang sama dalam hidup dan berkembang.

14 penguasa alam semesta, tetapi memiliki status sama dengan makhluk lain

sebagai ciptaan Tuhan. Bahkan manusia harus menyadari bahwa dirinya

tergantung dengan alam, bukan sebaliknya (perspektik bioregional).

Ketiga, prinsip realisasi diri (self-realization), manusia harus merealisasikan dirinya dengan menemukan dan mengembangkan potensi dirinya. Hanya dengan

merealisasikan dirinya manusia dapat melangsungkan kehidupanya. Realisasi diri

tersebut harus dilakukan dengan komunitas ekologis. Apabila manusia telah

melakukan self-realization maka musia telah menuju pada individu yang sempurna.

Keempat, live and let live, yaitu pengakuan terhadapat kehidupan dan keberagaman alam dalam hubungan simbiosis yang kompleks. Manusia harus

melihat yang telah hidup, biarkanlah hidup. Manusia juga harus merasakan

bahwa adanya keguncangan apabila terjadi kerusakan pada aspek-aspek alam,

baik itu karena hal yang alamiah, atau karena ulah manusia itu sendiri.

Kelima, adalah prinsip ecopolitics, prinsip yang mengatur tentang politik hijau. Hal ini dipaparkan karena konsep politik saat ini lebih banyak mengedepankan

aspek ekonomi dan aspek sosial, bukan aspek ekologis. Oleh karena ini sangat

diperlukan adanya pemikiran green politic. Ecopolitics juga mengharapkan adanya pengakuan asasi yang setara dari pemerintah, antar manusia, hewan dan

tumbuhan.

Keseluruhan prinsi-prinsip Deep Ecology diatas, apabila dibenturkan dengan sifat-sifat manusia yang didasarkan pada psikologisnya di bumi ini, akan menciptakan

kekeliruan dan kesalahan pengelolaan yang berdampak bagi alam lingkungan

tempat hidupnya. Terutama bagi masyarakat yang hidup di kota besar seperti

Jakarta. Kesalahan tidak hanya bagi lingkungan hidup, namun memberikan efek

bagi manusianya dalam bentuk kekacauan informasi yang diberikan alam.

15 disebut sebagai dosa perencanaan pembangunan (architecture and planning development sins).

Gambar 1. Diagram Deep Ecology Paradigm

Sumber: http://www.ucpress.edu/img/excerpts/zim01a.jpeg

Dalam pengelolaan lingkungan hidup pun mengenal tujuh dosa lingkungan

(environmental sins). Environmental sins masyarakat tersebut, secara psikologi akan timbul dengan adanya stimulus dalam manusia itu sendiri. Stimulus ini akan

menciptakan dampak kegiatan sebagai bagian dari proses sensasi, persepsi,

memori, dan berpikir. Kegiatan hasil dari proses itulah yang berdampak pada

lingkungan hidup sebagai media manusia.

Dosa yang pertama yaitu keputusasaan. Bagi individu atau kelompok yang miskin yang hidup dalam serba kekurangan, merisaukan kondisi lingkungan terasa

bagaikan suatu kemewahan. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia yang

sedang berperang melawan kemiskinan dengan mengejar pertumbuhan

ekonomi, tiba-tiba harus dihadapkan pada kebutuhan akan teknologi dan

16 perubahan iklim yang terasa merupakan kemewahan tersendiri. Tetapi

pembangunan harus tetap berlangsung, kepentingan ekologi dan ekonomi

memang harus berjalan beriringan. Keputusasaan apalagi sampai menyerah pada

nasib justru akan memperburuk keadaan.

Dosa yang kedua, adalah godaan. Para industriawan cenderung tergoda untuk membuang limbahnya tanpa mengolahnya terlebih dahulu, terutama di

daerah-daerah yang mekanisme law inforcement-nya belum berjalan sebagaimana

mestinya. Ditambah dengan social budaya masyarakatnya yang mudah sekali

tergoda untuk membuang limbah dan sampahnya sembarangan. Selama ini kita

baru menggunakan separo dari sisi gunting kita untuk memecahkan masalah

lingkungan, yaitu: peraturan. Sebagian pengusaha memang telah mematuhi

berbagai pertauran tersebut, namun masih banyak yang lalai, mengabaikan, atau

pembiaran. Untuk itu perlu kita gunakan separo lagi dari sisi gunting kita, yaitu

memberikan penyuluhan pengembangan bisnis yang berwawasan lingkungan

kepada para pengusaha. If you want to stay in business, yaou have to make products that are gentle to the environment (Bruce, 1991).

Dosa ketiga yaitu kerakusan. Kerakusan para pengusaha dalam melahap sumber daya alam (sumber daya terbaharukan maupun tak terbaharui) guna memasok

keperluan konsumsi penduduk yang juga rakus akan kebutuhan primer maupun

sekunder.

Dosa keempat yaitu keangkuhan. Perasaan angkuh/arogan dari sementara orang yang merasa dapat menundukkan alam dapat menyebabkan kerusakan alam.

Dosa kelima yaitu kelalaian. Membiarkan para industriawan dan masyarakat membuang limbahnya ke badan-badan air, udara, dan tanah tanpa terkontrol

dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang fatal.

17 sehingga pengrusakkan sumber daya alam akan terjadi tanpa memperhatikan

daya dukung alamnya. Manusia tidak boleh membabi buta menentang

kemajuan/pertumbuhan (ekonomi), tetapi justru manusia harus menentang

kemajuan/pertumbuhan (ekonomi) yang membabi buta (Brower, 1991).

Dosa yang terakhir adalah kebencian. Pada saat perang Irak-Kuwait, karena rasa benci Saddam Hussein telah mengkomando tentaranya untuk menghancurkan

700 sumur minyak Kuwait. Tindakan ini telah menyebabkan asap hitam

mencemari udara, mematikan burung-burung dan serangga serta menimbulkan

sakit pernafasan bagi penduduk sekitarnya. Berjuta-juta gallon minyak

mencemari perairan teluk, memusnahkan kehidupan yang ada diperairan

tersebut. Untuk membersihkan kembali semua pencemaran tersebut diperlukan

waktu yang lama, hingga saat ini.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan, ketujuh dosa yang mematikan tersebut

haruslah dihindari. Untuk apa kita selama ini berjuang begitu gigih untuk

memenangkan begitu banyak peperangan di dunia ini, jika pada akhirnya hanya

untuk mendapatkan diri kita berada diambang kehancuran lingkungan (Hayes,

1990).

Kesimpulan

Kelangkaan sumberdaya alam, dari sudut pandang Deep Ecology sudah sangat mengkhawatirkan, bahwa saat ini sudah dirasa pada fase gawat. Dari delapan

platform Deep Ecology sendiri lebih menempatkan manusia dalam sistem ekologis yang utuh dalam lingkungan, tidak mengenal dominasi antar mahluk

hidup dan semua benda yang ada di bumi.

Deep ecology sebagai environmental paradigm sangat dipengaruhi oleh budaya dan psikologis manusia untuk memilih opsinya. Mulai dari proses kegiatan yang

tercipta dari sensasi, persepsi, memori, dan berpikir, serta sampai kegiatan

18 persoalan (problem solving), dan berpikir kreatif (creative thingking) untuk mengelola lingkungan hidup menjadi media yang bersahabat.

Daftar Pustaka

Meadows, Dennis L. 1982. The Limits to Growth. A Report fo the Club of Romes Project on the Predicament of Mankind.

Barnhill, David and Roger Gottlieb. Deep Ecology and World Religions. Albany: SUNY Press. 2001.

Bookchin, Murray. “ocial Ecology ve sus Deep Ecology. Green Perspectives (4 & 5, Summer 1987).

Devall, Bill and George Sessions. Deep Ecology: Living As If Nature Mattered. Salt Lake City, UT: Peregrine Smith. 1985.

Drengson, Alan, and Yuichi Inoue, eds. The Deep Ecology Movement: An Introductory Anthology. Berkeley, California: North Atlantic. 1995.

Maris, Masri. M.T.Zen. 1982. Batas-batas Pertumbuhan. Sebuah laporan untuk proyek The Club of Rome mengenai bahaya yang mengancam umat manusia. Gramedia. Jakarta.

Jalaludin, Rakhmat. 2004. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya. Jakarta.

Sessions, George, ed. Deep Ecology for the 21st Century. Boston: Shambhala Publications. 1995.

Shepard, Paul. Coming Home to the Pleistocene. San Francisco: Island Press. 1998.

Snyder, Gary. Turtle Island. New York: New Directions. 1969.

Snyder, Gary. The Practice of the Wild. San Francisco: North Point Press. 1990.

Taylor, Bron, ed. Ecological Resistance Movements: The Global Emergence of Radical and Popular Environmentalism. Albany, New York: State University of New York Press. 1995.