BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Lanjut Usia 2.1.1 Pengertian Lanjut Usia

Lansia adalah periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang dan merupakan tahap perkembangan psikososial yang terakhir (ke delapan) menurut Erikson. Perkembangan psikososial lansia adalah tercapainya integritas diri yang utuh (Keliat, dkk., 2011).

Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Constantinides, 1994 dalam Martono & Pranaka, 2011).

Teori-teori penuaan dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu yang termasuk kelompok teori biologis dan teori psikososial.

1. Teori Biologis

Teori yang merupakan teori biologis adalah sebagai berikut: a. Teori Genetic Clock

spesies-spesies tertentu memiliki harapan hidup (life span) yang tertentu pula. Manusia yang memiliki rentang kehidupan maksimal sekitar 110 tahun, sel-selnya diperkirakan hanya mampu membelah sekitar 50 kali, sesudah itu akan mengalami deteriorisasi.

b. Teori Interaksi Seluler

Bahwa sel-sel satu sama lain saling berinteraksi dan memengaruhi. Keadaan tubuh akan baik-baik saja selama sel-sel masih berfungsi dalam suatu harmoni. Akan tetapi, bila tidak lagi demikian, maka akan terjadi kegagalan mekanisme feed back dimana lambat laun sel-sel akan mengalami degenerasi (Berger, 1994 dalam Tamher, 2009).

c. Teori Mutagenesis Somatik

d. Teori Eror Katastrop

Menurut hipotesis tersebut, menua disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang beruntun sepanjang kehidupan. Setelah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, terjadi kesalahan dalam proses transkipsi. Kesalahan tersebut akan menyebabkan terbentuknya enzim yang salah, sebagai reaksi dan kesalahan-kesalahan lain yang berkembang secara eksponensial dan akan menyebabkan terjadinya reaksi metabolisme yang salah, sehingga akan mengurangi fungsional sel. Walaupun dalam batas-batas tertentu kesalahan dalam pembentukan RNA dapat diperbaiki, namun kemampuan memperbaiki diri sendiri itu sifatnya terbatas pada kesalahan dalam proses transkripsi (pembentukan RNA) yang tentu akan menyebabkan kesalahan sintesis protein atau enzim, yang dapat menimbulkan metabolit yang berbahaya. Apalagi jika terjadi pula kesalahan dalam proses translasi (pembuatan teori), maka akan terjadilah kesalahan yang makin banyak, sehingga terjadilah katastrop (Suhana, 1994, Constantinides, 1994 dalam Martono & Pranaka, 2011).

e. Teori Pemakaian dan Keausan

2. Teori Psikososial

Tamher (2009) mengemukakan kelompok teori psikososial, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Disengangement Theory

Kelompok teori ini dimulai dari University of Chicago, yaitu Disengagement Theory, yang menyatakan bahwa individu dan masyarakat mengalami disengagement dalam suatu mutual withdrawl (menarik diri). Memasuki usia tua, individu mulai menarik diri dari masyarakat, sehingga memungkinkan individu untuk menyimpan lebih banyak aktivitas-aktivitas yang berfokus pada dirinya dalam memenuhi kestabilan pada stadium ini.

b. Teori Aktivitas

c. Teori Kontinuitas

Berbeda dari kedua teori sebelumnya, disini ditekankan pentingnya hubungan antara kepribadian dengan kesuksesan hidup lansia. Menurut teori ini, ciri-ciri kepribadian individu berikut strategi kopingnya telah terbentuk lama sebelum seseorang memasuki usia lanjut. Namun, gambaran kepribadian itu juga bersifat dinamis dan berkembang secara kontinu. Dengan menerapkan teori ini, cara terbaik untuk meramal bagaimana seseorang dapat berhasil menyesuaikan diri adalah dengan mengetahui bagaimana orang itu melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan selama hidupnya.

d. Teori Subkultur

dikemukakan bahwa hubungan antar peer group dapat meningkatkan proses penyesuaian pada masa lansia.

e. Teori Stratifikasi Usia

Teori ini dikemukakan oleh Riley (1972) dalam Tamher (2009) yang menerangkan adanya saling ketergantungan antara usia dengan struktur sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang-orang tumbuh dewasa bersama masyarakat dalam bentuk kohor dalam artian sosial, biologis dan psikologis

2. Kohor baru terus muncul dan masing-masing kohor memiliki pengalaman dan selera tersendiri

3. Suatu masyarakat dapat dibagi kedalam beberapa strata sesuai dengan lapisan usia dan peran

4. Masyarakat sendiri senantiasa berubah, begitu pula individu dan perannya dalam masing-masing strata

5. Terdapat saling keterkaitan antara penuaan individu dengan perubahan sosial.

f. Teori Penyesuaian Individu dengan Lingkungan

sensorik. Adapun lingkungan yang dimaksud mengenai potensinya untuk menimbulkan respons perilaku dari seseorang. Bahwa untuk tingkat kompetensi untuk seseorang terdapat suatu tingkatan suasana/tekanan lingkungan tertentu yang menguntungkan baginya. Orang yang berfungsi pada level kompetensi yang rendah hanya mampu bertahan pada level tekanan lingkungan yang rendah pula dan sebaliknya. Suatu korelasi yang sering berlaku adalah semakin terganggu (cacat) seseorang, maka tekanan lingkungan yang dirasakan akan semakin besar (Tamher, 2009).

2.1.2 Batasan Usia Lanjut

Hurlock (2004) mengatakan bahwa lansia adalah tahap perkembangan akhir dari seorang individu yang dibagi menjadi lansia dini yaitu berkisar antara usia 60-70 tahun, dan lansia yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Lansia dibedakan menjadi Pra lansia (usia 45-59 tahun), lansia/eldery (usia 60-69 tahun), lansia/Old (70-79 tahun), lansia/very old (usia 80-90 tahun).

2.1.3 Karakteristik Lansia

Beberapa karakteristik lansia yang perlu diketahui untuk mengetahui depresi pada lansia, yaitu :

a. Umur Lansia

Semakin bertambah usia seseorang, semakin siap pula dalam menerima cobaan, hal ini didukung oleh teori aktivitas yang menyatakan bahwa hubungan antara sistem sosial dengan individu bertahan stabil pada saat individu bergerak dari usia pertengahan menuju usia tua (Cox, 1994 dalam Tamher 2009).

b. Jenis Kelamin

Perbedaan gender juga dapat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi psikologis lansia, sehingga akan berdampak pada bentuk adaptasi yang digunakan. Darmojo (1999) menyatakan hasil penelitian mereka yang memaparkan bahwa ternyata keadaan psikososial lansia di Indonesia secara umum masih lebih baik dibandingkan lansia di negara maju, antara lain tanda – tanda depresi (pria 4,3 % dan wanita 4,2 %) dapat diasumsikan bahwa wanita lebih mampu menghadapi masalah daripada kaum lelaki yang cenderung lebih emosional (Tamher, 2009). c. Pendidikan

masalah yang terjadi. Umumnya lansia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi masih dapat produktif, mereka justru memberikan kontribusinya sebagai pengisi waktu luang dengan menulis buku – buku ilmiah atau hal lain. Menurut Loucknotte (2006) tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mendengar dan menyerap informasi yang didapatkan, menyelesaikan masalah, merubah perilaku serta merubah serta merubah gaya hidup.

d. Status Perkawinan

Depresi banyak ditemukan pada lansia yang perkawinannya tidak membahagiakan, bercerai dan janda/duda (Blazer, 1993). Angka depresi meningkat pada lansia yang tidak menikah atau janda (Duckworth, 2009). e. Jumlah Anak

2.2 Depresi pada Lanjut Usia (Lansia)

Depresi banyak terjadi di kalangan lansia, depresi ini sering salah diagnosis atau diabaikan sejumlah faktor yang menyebabkan keadaan ini, mencakup fakta bahwa pada lansia, depresi dapat disamarkan atau tersamarkan oleh gangguan fisik lainnya. Pandangan tentang depresi secara umum dapat dipahami melalui pengenalan terhadap pengertian, gejala, penyebab, penilaian dan faktor yang memengaruhi depresi.

2.2.1 Pengertian Depresi pada Lansia

Depresi merupakan masalah utama pada lansia. Depresi adalah suatu keadaan dari kesedihan atau keputusasaan yang ekstrim yang mencapai suatu titik tertentu yang mempengaruhi aktifitas dan kualitas hidup individu (Indian Womens Health, 2009). Menurut Nugroho (2008) depresi adalah perasaan sedih, ketidakberdayaan dan pesimis yang berhubungan dengan suatu penderitaan. Dapat berupa serangan yang ditujukan kepada diri sendiri atau perasaan marah yang dalam.

2.2.2 Gejala Depresi pada Lansia

Petunjuk-petunjuk non verbal, seperti postur yang bungkuk, pergerakan lambat, dan pembicaraan melambat (retardasi psikomotor) dapat menandai depresi. Dalam konteks kehidupan yang berat atau penyakit medis kronis, mudah untuk mengetahui sumber gejala-gejala dari sesuatu selain daripada depresi (Adelman, 2001).

Menurut International Classification Diagnostic (ICD) 10 pada gangguan depresi ada tiga gejala utama, yaitu:

1. Alam perasaan terdepresi (suasana perasaan hati murung / sedih) 2. Hilang minat atau gairah

3. Hilang tenaga dan mudah lelah, yang disertai gejala lain seperti konsentrasi menurun, harga diri menurun,perasaan bersalah, pesimis memandang masa depan, ide bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, pola tidur berubah, nafsu makan menurun.

2.2.3 Penyebab Depresi pada Lansia

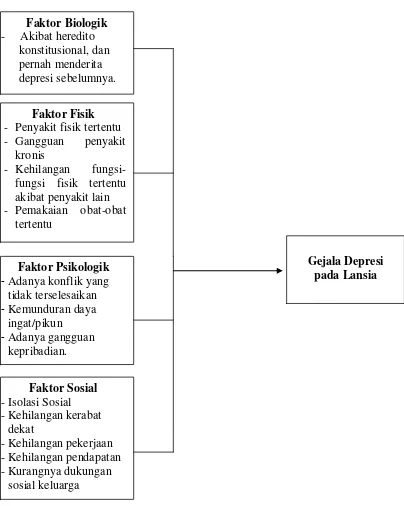

Menurut Ibrahim (2011) terjadinya depresi pada usia lanjut selalu merupakan interaksi antara faktor biologik, fisik, psikologik dan sosial, yaitu:

1. Faktor Biologik

Faktor biologik yang merupakan predisposisi mendasari terjadinya depresi pada usia lanjut ini antara lain akibat berkurangnya produksi neurotransmitter catecholamine, disertai dengan bertambahnya enzim mono – amoni – oksidase di susunan saraf pusat yang akan menambah berat manifestasi depresi pada usia lanjut. Faktor biologik lainnya ialah akibat heredito konstitusional, dan pernah menderita depresi sebelumnya. 2. Faktor Fisik

Faktor fisik terjadinya depresi pada usia lanjut antara lain dengan adanya penyakit fisik tertentu (baik gangguan metabolik, endokrin, infeksi maupun sistem lainnya). Selain itu juga karena gangguan penyakit kronis yang dapat berbentuk bermacam-macam, deprivasi sensorik (penglihatan, pendengaran, dan lain-lain) kehilangan fungsi-fungsi fisik tertentu akibat penyakit lain (stroke, patah tulang, dan lain sebagainya) serta karena pemakaian obat-obat tertentu.

3. Faktor Psikologik

4. Faktor Sosial

Faktor sosial penyebab depresi pada usia lanjut disebabkan adanya isolasi sosial, kehilangan kerabat dekat, kehilangan pekerjaan dari kegiatan harian, serta kehilangan pendapatan. Faktor luar yang dapat memengaruhi terjadinya depresi adalah kurangnya social support, dukungan keluarga dan tersedianya komunitas untuk lansia (Lee,1999).

2.2.4 Penilaian Depresi

2.3 Dukungan Sosial Keluarga

2.3.1 Pengertian Dukungan Sosial Keluarga

Dukungan sosial adalah keadaan yang bermanfaat bagi individu yang diperoleh dari orang lain yang dapat dipercaya, sehingga seseorang akan tahu bahwa ada orang lain yang memperhatikan, menghargai dan mencintainya (Cohen & Syme, 1996). Dukungan sosial keluarga adalah sebagai suatu proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosial (Friedman, 1998).

Dalam semua tahap, dukungan sosial keluarga menjadikan keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal, sehingga akan meningkatkan kesehatan dan adaptasi mereka dalam kehidupan. Studi-studi tentang dukungan keluarga telah mengkonseptualisasi dukungan sosial sebagai koping keluarga, baik dukungan-dukungan yang bersifat eksternal maupun internal terbukti sangat bermanfaat. Dukungan sosial keluarga eksternal antara lain sahabat, pekerjaan, tetangga, sekolah, keluarga besar, kelompok sosial, kelompok rekreasi, tempat ibadah, praktisi kesehatan. Dukungan sosial keluarga internal antara lain dukungan suami atau istri, dari saudara kandung, atau dukungan dari anak (Friedman, 1998) 2.3.2 Jenis Dukungan Keluarga

Menurut Friedman (1998) jenis dukungan keluarga ada empat yaitu:

1. Dukungan instrumental yaitu keluarga merupakan sumber pertolongan praktis dan konkret.

3. Dukungan penilaian (appraisal), keluarga bertindak sebagai sebuah umpan balik, membimbing dan menengahi pemecahan masalah dan sebagai sumber dan validator identitas keluarga.

4. Dukungan emosional, yaitu keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi.

Dukungan keluarga pada lansia menjadi sangat berharga dan akan menambah ketentraman hidupnya. Namun demikian dengan adanya dukungan keluarga tersebut tidaklah berarti bahwa setelah memasuki masa seorang lanjut usia hanya tinggal duduk, diam, tenang dan berdiam diri saja. Untuk menjaga kesehatan fisik dan jiwanya, usia lanjut justru tetap harus melakukan aktifitas yang berguna bagi kehidupannya.

lansia adalah kurangnya dukungan dari keluarga. Lansia yang tinggal sendiri atau tinggal pada keluarga yang terlalu ramai memiliki kecenderungan menderita depresi (Vilhjalmsson, 1993). Adanya gangguan dalam fungsi keluarga, konflik keluarga, perceraian dan kematian pasangan hidup merupakan faktor risiko terjadinya depresi (Raphael, 2009).

Ketidakcocokan dalam hubungan dengan tetangga, teman, lingkungan dan masalah dalam hubungan dengan status sosial dari kelompok merupakan faktor yang dapat meningkatkan kejadian depresi. Dilain pihak kemampuan tenaga pelayanan kesehatan, dilengkapi dengan keberadaan fasilitas yang memadai dapat menjadi faktor pencegah depresi (Kim, 2009).

2.4 Status Kesehatan pada Lansia

sosial-ekonomi bagi siswa sekolah atau mahasiswa adalah mencapai prestasi yang baik, sedang produktif secara sosial-ekonomi bagi lansia atau para pensiunan adalah mempunyai kegiatan sosial dan keagamaan yang bermanfaat, bukan saja bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain atau masyarakat (Darmojo, 1999). Keempat dimensi kesehatan tersebut saling memengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat. Seseorang yang sehat fisik nya belum tentu sehat mentalnya, demikian juga orang yang sehat fisik dan mentalnya belum tentu sehat spiritualnya, sebaliknya orang yang sehat fisik, mental dan spiritualnya belum tentu sehat sosialnya. Itulah sebabnya, maka kesehatan bersifat menyeluruh mengandung keempat aspek. Perwujudan dari masing-masing aspek tersebut dalam kesehatan seseorang antara lain sebagai berikut:

1. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan.

2. Kesehatan mental (jiwa) mencakup tiga komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual.

a. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran.

b. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.

fana ini. Dengan perkataan lain, sehat spiritual adalah keadaan dimana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya.

3. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai.

4. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial. Secara umum, status kesehatan pada lansia tidak sebaik saat usia muda.

Seringkali lansia menderita berbagai penyakit yang umumnya terjadi akibat penurunan fungsi organ tubuh (McKenzie, 2008). WHO (2004) dalam I Wayan Suardana (2011) menyebutkan bahwa status kesehatan adalah suatu variabel yang memiliki makna dari kondisi fungsional, sosial dan kultural, keluhan subyektif dan sosiopsikologi yang memengaruhi peran, kemandirian dan persepsi terhadap kesehatan.

mengeluarkan biaya untuk kesehatan lebih sedikit daripada lansia yang lain. Penelitian yang sama juga menemukan bahwa mereka yang beresiko untuk tidak mengalami penuaan yang sukses adalah mereka dengan kondisi kesehatan yang buruk, yang ditinggal mati pasangannya, yang status mentalnya membahayakan, yang mengidap kanker, dan mereka yang dipaksa untuk pensiun atau berhenti karena kondisi kesehatan yang buruk (Stanley, 2007).

2.4.1 Indikator Status Kesehatan

Indikator status kesehatan lansia ataupun gambaran kondisi kesehatan lansia dapat dilihat dari mortalitas (angka kematian), morbiditas (angka kesakitan) dan perilaku kesehatan (Manulang, 2012).

1. Mortalitas (Angka Kematian)

sama setiap tahun. Peningkatan tertinggi angka kematian untuk lansia terjadi pada kasus Diabetes dan PPOK. Antara tahun 1980-1997, angka kematian menurut usia akibat Diabetes meningkat 32%, sementara akibat PPOK 57% (Depkes RI, 2008).

Makna penting penyebab utama lainnya terhadap kematian lansia bervariasi bergantung pada ras, etnis dan jenis kelamin. Pada tahun 1997, Diabetes merupakan penyebab utama ketiga untuk kematian di kalangan penduduk Indian Amerika dan penduduk asli Alaska serta yang keempat untuk orang Amerika keturunan Hispanik, sementara untuk ras lainnya pada urutan keenam. Penyakit Alzaimer menempati urutan kesembilan untuk kematian di kalangan orang Amerika kulit putih dan yang ke enam di kalangan wanita kulit putih usia di atas 85 tahun, tetapi tidak termasuk dalam sepuluh besar penyebab kematian untuk ras lainnya (Bustan, 2007). 2. Morbiditas (Angka Kesakitan)

dapat melakukan aktivitas sedikitnya satu dari aktivitas fisik (misalnya: berjalan seperempat mil, berjalan menanjak sepuluh langkah tanpa beristirahat, berdiri atau bertumpu pada kedua kaki selama dua jam duduk selama dua jam, membungkuk, berjongkok atau berlutut, menjangkau sesuatu yang tinggi, menjulurkan tangan seolah-olah hendak menjabat tangan orang dengan menggunakan jari-jari untuk menggenggam atau memegang, mengangkat atau membawa sesuatu seberat 5 kg). Keterbatasan aktivitas fisk pada lansia semakin bertambah seiring dengan semakin bertambahnya usia dan wanita lebih berkemungkinan daripada pria untuk mengalami keterbatasan fisik. Berkurangnya aktivitas itu dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe, kondisi kronis dan kerusakan (Manulang, 2012).

3. Perilaku Kesehatan

Perilaku kesehatan dan faktor sosial merupakan hal yang memengaruhi lansia dalam hal membantu lansia memelihara kesehatan dan menjalani hidup sehari-hari. Beberapa lansia percaya bahwa mereka terlalu tua untuk mendapatkan manfaat apapun dari perubahan perilaku kesehatan mereka. Hal itu tentu saja tidak benar, tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukan perubahan untuk kebaikan.

karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Pada tahun 1995, didapatkan data bahwa 28% pria lansia dan 39% wanita lansia lebih banyak duduk daripada mereka yang aktif, tipe aktivitas yang paling umum dilakukan adalah aktivitas ringan sampai menengah, misalnya berjalan-jalan, berkebun, dan melemaskan diri (Koswara, 2011).

2.4.2 Pengkajian Status Kesehatan pada Lansia

Menurut WHO (2002) dalam Tamher (2011), saat ini sedang terjadi pergeseran penduduk dunia ke arah usia lanjut. Dengan meningkatnya jumlah lansia, timbul beragam masalah antara lain masalah medis teknis, mental psikologi, dan sosial ekonomi. Kebutuhan pelayanan kesehatan akan mengalami peningkatan karena terjadinya pergeseran pola penyakit serta perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Tamher (2011) kegiatan pembinaan yang ditujukan bagi lansia dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Upaya semacam ini dapat ditujukan agar para lansia lebih menyadari perlunya meningkatkan taraf kesehatannya. Dilain pihak, agar para keluarga dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya serupa, sehingga pelayanan yang diterima oleh kelompok lansia akan lebih meningkat.

meliputi aspek fisik, psikis, sosial dan spiritual dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pemeriksaan.

Pengkajian pada lansia yang ada di keluarga dilakukan dengan melibatkan keluarga sebagai orang terdekat yang mengetahui tentang masalah kesehatan lansia. Sedangkan pengkajian pada kelompok lansia di panti ataupun dimasyarakat dilakukan dengan melibatkan penanggung jawab kelompok lansia, kultural, tokoh masyarakat serta petugas kesehatan (Maryam, 2011).

Dalam penelitian ini, status kesehatan lansia yang digunakan adalah : 1. Activity of Daily Living (ADL)

ADL adalah merupakan aktivitas pokok bagi perawatan diri. ADL meliputi antara lain: ke toilet, makan, berpakaian (berdandan), mandi dan berpindah tempat. Pengkajian ADL penting untuk mengetahui tingkat ketergantungan. Dengan kata lain, besarnya bantuan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari serta untuk menyusun rencana perawatan jangka panjang. Dalam literatur terdapat pula istilah ADL instrumen, merupakan aktivitas yang lebih kompleks namun mendasar bagi situasi kehidupan lansia dalam bersosialisasi.

Dalam Sugiarto (2005) macam – macam ADL, adalah :

dasar ini. Dalam kepustakaan lain juga disertakan kemampuan mobilitas.

2. ADL instrumental, yaitu ADL yang berhubungan dengan penggunaan alat atau benda penunjang kehidupan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, menggunakan telefon, menulis, mengetik, mengelola uang kertas ADL dasar, sering disebut ADL saja, yaitu ketrampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya meliputi berpakaian, makan dan minum, toileting, mandi, berhias. Ada juga yang memasukkan kontinensi buang air besar dan buang air kecil dalam kategori ADL dasar ini. Dalam kepustakaan lain juga disertakan kemampuan mobilitas.

Pengkajian ADL umumnya mengikuti indeks pengukuran yang dikembangkan oleh Barthel dan Kats. Indeks ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap tingkat kemandirian atau keadaan sebaliknya yaitu tingkat ketergantungan secara fungsional. Indeks terdiri atas 7 tingkat, sebagai hasil penilaian terhadap perihal melakukan kegiatan mandi, berpakaian, ke toliet, beranjak, kontinensia dan makan.

2. Status Mental Emosional

Pengkajian status psikososial meliputi pengkajian fungsi kognitif dan pengkajian psikososial (mental, emosional). Bagian yang popular dan sederhana adalah yang disebut Mini Mental State Examination (MMSE). Pemeriksaan ini dilakukan untuk dapat menentukan pikiran serta proses mental, apakah lansia dapat memperlihatkan fungsi optimal.

3. Masalah Kesehatan Kronis

Penyebab penyakit pada lansia pada umumnya berasal dari dalam

tubuh (endogen), pada orang dewasa berasal dari luar tubuh (eksogen). Hal ini

karena pada lansia telah terjadi penurunan fungsi dari berbagai organ-organ

tubuh akibat kerusakan sel-sel karena proses menua, sehingga produksi

hormon, enzim, dan zat-zat yang diperlukan untuk kekebalan menjadi

berkurang. Sering pula, penyakit lebih satu jenis (multipatologi) dimana satu

sama lain dapat berdiri sendiri maupun saling berkaitan dan memperberat.

Pada lansia yang telah lama menderita sakit sering depresi. Oleh karena itu,

dalam pengobatannya tidak hanya gangguan fisiknya saja yang diobati, tetapi

juga gangguan jiwanya yang justru sering tersembunyi gejalanya.

Masalah kesehatan kronis merupakan keluhan kesehatan atau gejala

yang dialami oleh lansia dalam waktu 3 bulan terakhir berkaitan dengan

2.5 Pembinaan Kesehatan Lansia di Panti

Dalam Maryam (2008), tujuan pembinaan kesehatan lansia di panti, yaitu: 1. Tujuan umum pembinaan kesehatan lansia di panti

Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia di panti agar mereka dapat hidup layak.

2. Tujuan khusus pembinaan kesehatan lansia di panti

a. Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan lansia di panti, baik oleh petugas kesehatan maupun petugas panti.

b. Meningkatnya kesadaran dan kemampuan lansia khususnya yang tinggal di panti dalam memelihara kesehatan diri sendiri.

c. Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan lansia di panti.

Sasaran pembinaan kesehatan lansia di panti, yaitu: 1. Sasaran Umum yaitu:

a. Pengelola dan petugas penghuni panti b. Keluarga lansia

c. Mayarakat luas

d. Instansi dan organisasi terkait 2. Sasaran Khusus, yaitu:

Kegiatan pembinaan kesehatan lansia di panti, yaitu: pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan lansia dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

1. Upaya Promotif

Adalah upaya untuk menggairahkan semangat hidup dan meningkatkan derajat kesehatan lansia agar tetap berguna, baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat. Kegiatan tersebut dapat berupa :

a. Penyuluhan/demonstrasi dan/atau pelatihan bagi petugas panti mengenai masalah gizi dan diet, perawatan dasar kesehatan, mengenal kasus gangguan jiwa, olahraga, teknik-teknik berkomunikasi, bimbingan rohani b. Sarasehan, pembinaan mental dan ceramah keagamaan.

c. Pembinaan dan pemgembangan kegemaran pada lansia di panti d. Rekreasi

e. Kegiatan lomba antar lansia di panti atau antar panti

f. Penyebarluasan informasi tentang kesehatan lansia di panti maupun masyarakat luas melalui berbagai macam media.

2. Upaya Preventif

a. Pemeriksaan berkala yang dapat dilakukan di panti oleh petugas kesehatan yang datang ke panti secara periodik atau di puskesmas dengan menggunakan KMS lansia.

b. Penjaringan penyakit pada lansia baik oleh petugas kesehatan di puskesmas maupun petugas panti yang telah dilatih dalam pemeliharaan kesehatan lansia.

c. Pemantauan kesehatan oleh dirinya sendiri dengan bantuan petugas panti yang menggunakan buku catatan pribadi.

d. Melakukan olahraga secara teratur sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing – masing.

e. Mengelola diet dan makanan lansia penghuni panti sesuai dengan kondisi kesehatannya masing – masing.

f. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

g. Mengembangkan kegemarannya agar dapat mengisi waktu dan tetap produktif.

h. Melakukan orientasi realita, yaitu upaya pengenalan terhadap lingkungan sekelilingnya agar lansia dapat lebih mampu mengadakan hubungan dan pembatasan terhadap waktu, tempat dan orang – orang secara optimal. 3. Upaya Kuratif

a. Pelayanan kesehatan dasar di panti oleh petugas kesehatan atau petugas panti yang telah dilatih melalui bimbingan dan pengawasan petugas kesehatan/puskesmas.

b. Pengobatan jalan di puskesmas. c. Perawatan dietik.

d. Perawatan kesehatan jiwa.

e. Perawatan kesehatan gigi dan mulut. f. Perawatan kesehatan mata.

g. Perawatan kesehatan melalui kegiatan puskesmas.

h. Rujukan ke rumah sakit, dokter spesialis atau ahli kesehatan yang diperlukan.

4. Upaya Rehabilitatif

Adalah upaya untuk mempertahankan fungsi organ seoptimal mungkin. Kegiatan ini dapat berupa rehabilitasi mental, vokasional dan kegiatan fisik. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas kesehatan, petugas panti yang telah dilatih dan berada dalam pengawasan dokter atau ahlinya.

2.6 Landasan Teori

1. Faktor Biologik

Faktor biologik yang merupakan predisposisi mendasari terjadinya depresi pada usia lanjut ini antara lain akibat berkurangnya produksi neurotransmitter catecholamine, disertai dengan bertambahnya enzim mono – amoni – oksidase di susunan saraf pusat yang akan menambah berat manifestasi depresi pada usia lanjut. Faktor biologik lainnya ialah akibat heredito konstitusional, dan pernah menderita depresi sebelumnya. 2. Faktor Fisik

Faktor fisik terjadinya depresi pada usia lanjut antara lain dengan adanya penyakit fisik tertentu (baik gangguan metabolik, endokrin, infeksi maupun sistem lainnya). Selain itu juga karena gangguan penyakit kronis yang dapat berbentuk bermacam-macam, deprivasi sensorik (penglihatan, pendengaran, dan lain-lain) kehilangan fungsi-fungsi fisik tertentu akibat penyakit lain (stroke, patah tulang, dan lain sebagainya) serta karena pemakaian obat-obat tertentu.

3. Faktor Psikologik

Faktor psikologik antara lain ditandai dengan adanya konflik yang tidak terselesaikan (cemas, rasa bersalah), kemunduran daya ingat/pikun serta adanya gangguan kepribadian.

4. Faktor Sosial

harian, serta kehilangan pendapatan. Faktor luar yang dapat memengaruhi terjadinya depresi adalah kurangnya social support, dukungan keluarga dan tersedianya komunitas untuk lansia (Lee,1999).

Gambar 2.1 Kerangka Teori Ibrahim (2011) -Adanya konflik yang

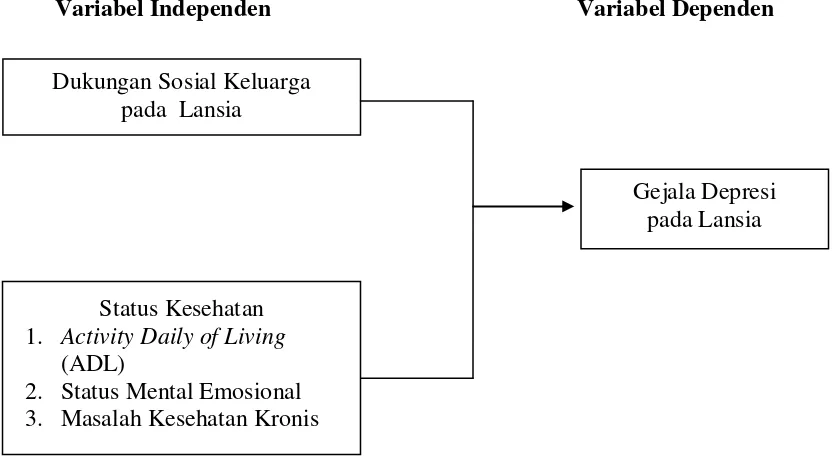

2.7 Kerangka Konsep

Berdasarkan pada landasan teori, maka pada penelitian ini dirumuskan kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian Status Kesehatan

1. Activity Daily of Living (ADL)

2. Status Mental Emosional 3. Masalah Kesehatan Kronis

Dukungan Sosial Keluarga pada Lansia