BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai

bahan dasar yang penting dalam proses penggorengan dengan fungsi sebagai

medium penghantar panas, penambah rasa gurih, menambah nilai gizi, dan kalor

bahan pangan. Minyak goreng dapat diproduksi dari berbagai macam bahan

mentah, misalnya kedelai, biji kapas, kacang tanah, rape seed, bunga matahari,

kelapa, dan zaitun (olive) (Buckle, et al, 1987).

Minyak goreng yang telah dimurnikan dapat mengalami kerusakan akibat

adanya proses oksidasi, proses ini dapat menyebabkan terjadinya bau dan rasa

tengik pada minyak goreng tersebut. Kemungkinan yang lebih besar dapat terjadi

pada minyak goreng krengseng yang memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan

minyak goreng murni.

Ketengikan yang terjadi disertai bau tidak sedap tersebut disebabkan oleh

adanya oksigen yang menyebabkan proses oksidasi dan pembentukan

senyawa-senyawa hasil pemecahan hidroperoksida (hidrolisis). Kerusakan lemak yang

ditandai dengan bau tengik ini disebut dengan proses ketengikan (rancidity). Proses

ketengikan sangat dipengaruhi oleh adanya prooksidan dan antioksidan. Prooksidan

akan mempercepat terjadinya oksidasi, sedangkan antioksidan akan menghambat

proses oksidasi.

Antioksidan dapat menghambat atau mencegah kerusakan lemak atau bahan

pangan berlemak akibat proses oksidasi (Ketaren, 1986: 86). Secara alamiah

macam, yaitu antioksidan primer dan antioksidan sekunder. Antioksidan primer

meliputi antioksidan alami dan sintetik. Antioksidan alami, antara lain tokoferol,

asam askorbat, lesitin, dan lain-lain. Antioksidan alami ini mempunyai banyak

ikatan rangkap yang mudah dioksidasi, sehingga akan melindungi lemak dari proses

oksidasi. Antioksidan sintetik biasanya ditambahkan ke dalam lemak atau bahan

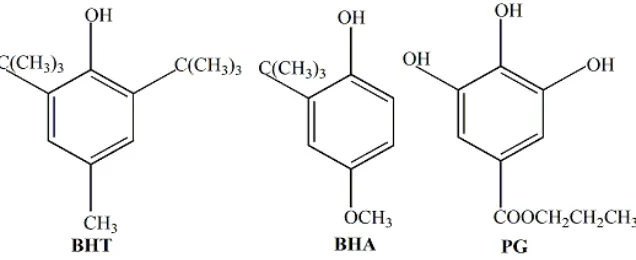

pangan untuk mencegah ketengikan dan agak beracun. Contoh antioksidan sintetik

antara lain Butylated Hidroxyanisole (BHA), Butylated Hidroxytoluene (BHT),

Nordhidroqualaretic (NDGA), dan lain-lain. Antioksidan sekunder adalah suatu zat

yang dapat mencegah kerja prooksidan, sehingga kerjanya tergolong sinergik.

Contohnya adalah vitamin C, vitamin E, dan betakaroten yang dapat diperoleh dari

buah-buahan.

Pemakaian antioksidan sintetik mulai mendapatkan respon negatif karena

berpotensi kanker dalam tubuh. Di beberapa negara maju, seperti Jepang dan

Kanada, penggunaan antioksidan sintetik seperti BHA, BHT, dan TBHQ telah

dilarang (Iqbal dan Anwar, 2005 dalam Ayucitra, 2011: 1). Oleh karena itu,

penggunaan antioksidan alami sebagai pengganti karena dipercaya lebih aman

untuk kesehatan.

Sekitar 950 spesies tumbuhan yang ada di Indonesia memiliki potensi

sebagai tanaman yang berguna bagi manusia, salah satunya adalah antioksidan.

Pandan wangi merupakan tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai bahan

tambahan pangan, pada umumnya digunakan sebagai pemberi aroma dan pewarna

Prameswari dan Widjaksono (2014: 17) menyatakan daun pandan wangi

memiliki aktivitas antidiabetik pada ekstrak air, antioksidan pada ekstrak air dan

etanol, antikanker pada ekstrak etanol dan metanol, dan antibakteri pada ekstrak

etanol dan etil asetat. Ekstrak etanol daun pandan wangi mengandung alkaloid,

saponin, flavonoid, tanin, dan polifenol (As’ari, et al., 2014: 119).

Pada penelitian ini akan dilakukan penambahan antioksidan alami pada

minyak kelapa krengseng, yaitu antioksidan yang digunakan berasal dari ekstrak

etanol daun pandan wangi. Pemilihan ekstrak tersebut didasarkan pada penelitian

sebelumnya, dimana ekstrak etanol mengandung senyawa alkaloid, saponin,

flavonoid, tanin, polifenol, dan zat warna. Hal ini menunjukkan bahwa pada esktrak

etanol daun pandan wangi terdapat senyawa yang berperan aktif sebagai

antioksidan, yaitu flavonoid, polifenol, dan tanin.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka ada beberapa

masalah yang dapat diidentifikasi berkenaan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat berbagai macam varietas tanaman pandan yang dapat digunakan

sebagai sumber antioksidan, seperti pandan kaku, pandan duri, pandan wangi,

pandan melintir, pandan laut dan pandan suji.

2. Ada berbagai pelarut yang dapat digunakan untuk ekstraksi senyawa antioksidan

yang terekstrak, seperti etanol, eter, aseton, etil asetat, petroleum eter, dan

kloroform.

3. Ada berbagai metode ekstraksi yang dapat digunakan pada ekstraksi senyawa

4. Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam uji aktivitas antioksidan,

diantaranya metode TBA, DPPH, dan FTC.

5. Aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya waktu

pengujian, konsentrasi, dan suhu.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya pengertian yang meluas dan kesalahan persepsi,

maka perlu dikemukakan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Jenis tanaman pandan yang digunakan adalah pandan wangi.

2. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi adalah etanol.

3. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi.

4. Metode yang digunakan untuk uji aktivitas antioksidan adalah metode FTC.

5. Faktor yang akan diteliti yang mempengaruhi aktivitas antioksidan adalah

konsentrasi ekstrak etanol daun pandan wangi, yaitu 0,01%, 0,05%, 0,1%

menurut rekomendasi Food and Drug Administration (Ketaren, 2008: 135), dan

waktu pengujian, yaitu 0 hari (sebagai kontrol), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 hari.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka dapat

dirumuskan masalah:

1. Apakah ekstrak daun pandan wangi berpotensi sebagai antioksidan alami

2. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun pandan wangi

terhadap aktivitas antioksidan pada minyak kelapa krengseng?

3. Bagaimanakah pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas antioksidan ekstrak

etanol daun pandan wangi pada minyak kelapa krengseng?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Potensi ekstrak etanol daun pandan wangi sebagai antioksidan alami minyak

kelapa krengseng.

2. Ada tidaknya pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun pandan wangi

terhadap aktivitas antioksidan pada minyak kelapa krengseng.

3. Ada tidaknya pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas antioksidan ekstrak

etanol daun pandan wangi pada minyak kelapa krengseng.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak

pihak, antara lain:

1. Bagi industri makanan, memberikan pilihan kepada industri untuk

memanfaatkan daun pandan wangi sebagai sumber antioksidan alami, sehingga

mampu menekan seminimal mungkin penggunaan antioksidan sintetik.

2. Bagi masyarakat, memberikan wawasan mengenai zat-zat bermanfaat yang ada

dalam daun pandan wangi yang salah satunya sebagai antioksidan alami.

3. Bagi dunia pendidikan, menambah wawasan keilmuan di bidang penelitian

4. Bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia, sebagai inspirasi ide penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A.Deskripsi Teori

1. Minyak Kelapa

Pohon kelapa (cocos nucifera L) telah lama dikenal sebagai pohon

serbaguna pada masyarakat desa. Kelapa merupakan salah satu komoditi

perkebunan yang sangat penting di Indonesia selain kopi, kakao, lada, dan vanili.

Salah satu olahan buah kelapa adalah minyak kelapa yang merupakan salah satu

komponen bahan pokok. Komposisi kimia daging buah kelapa ditentukan oleh

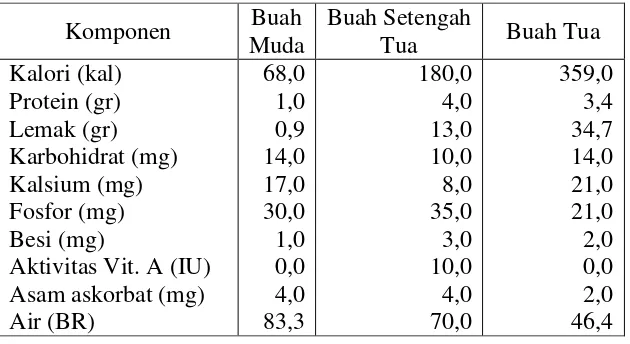

umur buahnya, seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Komposisi daging buah kelapa 1000 gram (Ketaren, 2008: 312)

Komponen Buah

Muda

Buah Setengah

Tua Buah Tua

Kalori (kal) Protein (gr) Lemak (gr) Karbohidrat (mg) Kalsium (mg) Fosfor (mg) Besi (mg)

Aktivitas Vit. A (IU) Asam askorbat (mg) Air (BR) 68,0 1,0 0,9 14,0 17,0 30,0 1,0 0,0 4,0 83,3 180,0 4,0 13,0 10,0 8,0 35,0 3,0 10,0 4,0 70,0 359,0 3,4 34,7 14,0 21,0 21,0 2,0 0,0 2,0 46,4

Daging kelapa dapat diolah menjadi santan (juice extract). Santan kelapa ini

dapat dijadikan sebagai bahan pengganti susu atau dijadikan minyak nabati. Minyak

nabati yang berasal dari pohon kelapa disebut dengan minyak kelapa (coconut oil).

Minyak kelapa terdapat didalam sel daging buah yang merupakan minyak yang

Minyak kelapa berdasarkan kandungan asam lemaknya digolongkan ke

dalam minyak asam laurat, karena kandungan asam lauratnya paling besar jika

dibandingkan dengan asam lemak lainnya. Berdasarkan tingkat ketidakjenuhannya

yang dinyatakan dengan bilangan iod (Iodine Value), maka minyak kelapa dapat

dimasukkan ke dalam golongan non drying oils, karena bilangan iod minyak

berkisar antar 7,5 - 10,5 (Ketaren, 2008: 314).

Berikut ini disajikan jenis asam lemak yang terdapat pada beberapa minyak

nabati yang digunakan untuk minyak goreng (Noriko, et al., 2012: 148).

Tabel 2. Komposisi Beberapa Asam Lemak dalam Tiga Minyak Nabati

Asam Lemak Jumlah

Atom C Minyak Sawit (%) Minyak Inti (%) Minyak Kelapa (%) Asam Lemak Jenuh:

Asam oktanoat Asam dekanoat Asam laurat Asam miristat Asam palmitat Asam stearat 8 10 12 14 16 18 - - 1 1 - 2 32 - 47

4 - 10

2 - 4 3 - 7 41 - 55 14 - 19 6 - 10

1 – 4

8 7 48 17 9 2 Asam Lemak Tak Jenuh

Asam oleat Asam linoleat Asam linolenat 18 18 18

38 - 50 5 - 14

1

10 - 20 1 - 5 1 - 5

6 3 -

Minyak kelapa krengseng adalah minyak kelapa yang dibuat dari bahan

baku kelapa segar, diproses dengan pemanasan terkendali tanpa bahan kimia.

Prinsip pemisahan minyak kelapa krengseng dilakukan secara basah. Proses

pengolahan secara basah, yaitu dengan cara mengekstrak daging buah kelapa

dengan air. Daging buah diparut, kemudian ditambah air dan diperas sehingga

mengeluarkan santan. Setelah itu dilakukan pemisahan minyak dari santan dengan

menggumpal. Gumpalan padatan ini disebut blondo. Minyak dipisahkan dari

blondo dengan disaring. Blondo masih banyak mengandung minyak sehingga

masih dapat diambil minyaknya dengan diperas. Minyak kelapa krengseng

merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan

produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah.

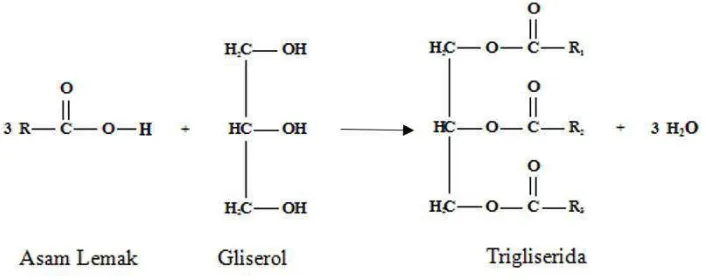

Minyak kelapa terdiri atas gliserida, yaitu persenyawaan antara gliserin dan

asam lemak.

Gambar 1. Reaksi Penyusunan Trigliserida (Ketaren, 2008: 7)

Disamping itu minyak kelapa mengandung asam lemak tidak jenuh yang dapat

menyebabkan rasa tengik. Minyak kelapa juga mengandung sejumlah komponen

bukan lemak, misal fosfatida, gum sterol (0,06 – 0,08%), tokoferol (0,003%) dan

asam lemak bebas (< 5%), sterol yang terdapat didalam minyak nabati disebut

phitosterol dan mempunyai dua isomer, yaitu beta sitoterol (C29H50O) dan

stigmasterol (C29H48O). tokoferol mempunyai tiga isomer, yaitu α-tokoferol (titik

cair 158o – 160oC), β-tokoferol (titik cair 138o – 140oC) dan ϒ-tokoferol.

Persenyawaan tokoferol bersifat tidak dapat disabunkan dan berfungsi sebagai

Kandungan asam lemak jenuh minyak kelapa diperkirakan sekitar 91%

(terdiri atas kaproat, kaprilat, kaprat, laurat, miristat, palmitat, stearat, dan

arakhidat), sedangkan kandungan asam lemak tidak jenuh sekitar 9% (terdiri dari

oleat dan linoleat). Asam lemak tidak jenuh dan asam lemak bebas akan mudah

teroksidasi oleh oksigen di udara. Oleh sebab itu, minyak kelapa yang disimpan

terlalu lama akan berubah menjadi tengik, karena terbentuknya bermacam-macam

aldehid dan peroksida (Siti Sulastri, 2005: 3).

Proses ketengikan pada minyak kelapa disebabkan oleh autooksidasi radikal

asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Autooksidasi dimulai dengan pembentukan

radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempercepat

reaksi seperti panas, peroksida lemak, logam-logam berat seperti Cu, Fe, Co, dan

Mn, logam porfirin seperti hematin, hemoglobin, moiglobin, klorofil, dan

enzim-enzim lipoksidase. (Winarno, 1982: 106). Dalam keadaan yang ekstrim, reaksi

oksidasi dapat menghasilkan residu yang sifatnya toksik (Tranggono, et al., 1988:

326-327).

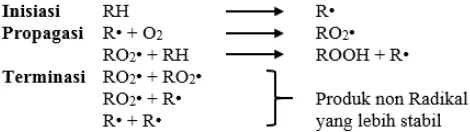

Oksidasi lemak dapat berlangsung melalui tiga jalan yaitu autooksidasi,

fotooksidasi, dan oksidasi enzimatis. Ranciditas (ketengikan oksidatif) adalah

terbentuknya off flavor sebagai hasil reaksi autooksidasi lemak. Autooksidasi

berlangsung melalui proses pembentukan radikal. Proses ini meliputi tahapan

inisasi, propagasi, dan terminasi (Tranggono, et al., 1988: 328-329).

Tahap inisiasi merupakan pembentukan radikal bebas lemak bila hidrogen

meninggalkan atom karbon α-metilen pada gugus asam lemak tak jenuh dari

molekul lemak (RH). Hasilnya berupa radikal bebas menjadi sangat peka terhadap

serangan oksigen atmosfer dan membentuk radikal peroksida tak stabil (ROO•).

Hal ini juga merupakan alasan pemberian istilah mekanisme radikal bebas oksidasi

lemak. Radikal bebas ini berperan sebagai inisiator dan pemacu kuat oksidasi

berikutnya, sehingga pemecahan oksidasi lemak dan minyak menjadi proses yang

dipacu oleh dirinya sendiri (autokatalitik) atau autooksidasi. Akibatnya terjadi

reaksi berantai antara peroksi radikal (ROO•) dengan minyak (RH) menghasilkan

hidroperoksida (ROOH) dan radikal baru (R•). Radikal baru ini kemudian berperan

dalam reaksi berantai, karena reaksinya dengan molekul oksigen lain.

Hiroperoksida dapat mengalami pemecahan menjadi senyawa organik yang lebih

kecil, seperti aldehida, keton, dan asam yang memberikan bau dan cita rasa tidak

enak yang dikenal sebagai rancidity.

RH = molekul asam oleat lainnya R• = molekul radikal bebas baru

Molekul-molekul lemak yang mengandung radikal asam lemak tidak jenuh

mudah sekali mengalami oksidasi. Proses ini dapat dipercepat oleh adanya cahaya,

suasana asam, kelembaban udara dan katalis. Maka untuk dapat menghambat atau

mencegah kerusakan lemak akibat proses oksidasi dibutuhkan suatu senyawa yang

dapat mencegah proses oksidasi tersebut. Beberapa macam persenyawaan yang

dapat menghambat proses oksidasi tersebut seperti yang dikenal sebagai

antioksidan.

2. Antioksidan

Antioksidan merupakan suatu inhibitor yang bekerja menghambat oksidasi,

yaitu bereaksinya senyawa antioksidan dengan radikal bebas reaktif membentuk

radikal bebas tidak reaktif yang stabil. Oleh karena itu antioksidan mampu

menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan dengan menghambat terjadinya

reaksi berantai pada pembentukan radikal bebas (Resi dan Andis, 2008: 8).

Antioksidan dalam makanan dapat berada secara alamiah atau sengaja

ditambahkan. Sifat antioksidan yang diharapkan, yaitu harus efektif pada

konsentrasi rendah, tidak beracun, mudah dicari dan aman dalam penanganannya,

dan tidak memberikan sifat yang tidak dikehendaki seperti perubahan warna, bau,

dan cita rasa.

Antioksidan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Antioksidan primer

Suatu senyawa dapat digolongkan sebagai antioksidan primer apabila

senyawa tersebut dapat menyebabkan berhentinya reaksi rantai pembentukan

memiliki kemiripin molekul dasarnya, yaitu mengandung setidaknya satu

cincin aromatik dan sebuah gugus hidroksil (Winarno, 1982: 106).

Senyawa ini meliputi asam fenolat, isoflavon, ester gallat, kumarin,

flavonon, dan oligomer proantosianidin. Senyawa yang tergolong antioksidan

sintetik adalah BHT (Butylated Hidroxy Toluene), BHA (Butylated Hidroxy

Anisole), PG (Propyl Gallat), NGDA (Nor Dihydro Guaiaretic Acid), dan

TBHQ (Tert Butylated Hidroxy Quinone).

Gambar 4. Struktur Molekul BHT, BHA, dan PG

Struktur antioksidan sintetik ini memiliki kemiripan dengan struktur

antioksidan alami, yaitu mengandung cincin aromatik dan gugus hidroksil.

Perbedaannya terletak pada subtituen yang ditambahkan. Dengan kata lain,

bagian yang aktif sebagai antioksidan jenis ini adalah senyawa fenol.

Oleh karena fungsinya menghentikan reaksi berantai, antioksidan jenis

ini disebut juga sebagai antioksidan pemutus rantai (chain breaking

antioxidant). Adanya antioksidan alami maupun sintetik dapat menghambat

oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan komponen organik dalam suatu

bahan makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001

akseptor radikal bebas sehingga dapat menunda tahap inisiasi pembentukan

radikal bebas.

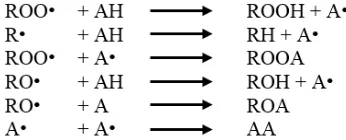

Gambar 5. Reaksi Penghambatan Antioksidan Primer terhadap Radikal Lipida (Shahidi, 2005 dalam Aning Ayucitra, 2011: 3)

Antioksidan yang ditambahkan pada minyak goreng bertujuan untuk

menghambat laju oksidasi. Antioksidan primer (AH) dapat memberikan atom

hidrogen secara cepat ke radikal lipida (R•, ROO•) dan mengubahnya ke

bentuk lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan (A•) tersebut

memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal lipida. Penambahan

antioksidan (AH) primer dengan konsentrasi rendah pada lipida dapat

menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan minyak.

Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi

maupun propagasi. Radikal-radikal antioksidan (A•) yang terbentuk pada

reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat

bereaksi dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru.

Radikal-radikal antioksidan dapat saling bereaksi membentuk produk non Radikal-radikal

(Trilaksani, 2003 dalam Aning Ayucitra, et al., 2011: 2).

b.Antioksidan sekunder

Antioksidan sekunder adalah suatu senyawa yang dapat menurunkan

senyawa yang mencegah kerja proksidan. Beberapa mekanisme kerja

antioksidan jenis ini, seperti menangkap oksigen, menyerap radiasi UV,

deaktivasi oksigen singlet, dan mengikat logam.

Beberapa asam organik tertentu, biasanya asam di- atau trikarboksilat

dapat mengikat logam-logam (squestran), misalnya satu molekul asam sitrat

akan mengikat prooksidan Fe seperti yang dilakukan pada minyak kacang

kedelai. EDTA (etilendiamin tetraasetat) adalah sequestran logam yang sering

digunakan dalam minyak salad (Winarno, 1982: 107).

Secara teoritis antioksidan dapat kehilangan potensinya jika tidak

mempunyai kemampuan lagi untuk mengikat hidrogen atau elektron yang menjadi

bagian dari molekul lemak. Beberapa jenis antioksidan yang dapat kehilangan

potensinya terutama adalah golongan fenolat, karena golongan fenolat bersifat

dapat menguap pada suhu kamar, terlebih lagi pada proses menggoreng (Ketaren,

2008: 136).

Faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan antara lain:

a. Waktu inkubasi. Aktivitas antioksidan sangat dipengaruhi oleh lama

waktu inkubasi. Semakin lama waktu inkubasi, maka aktivitas

antioksidan semakin kecil.

b. Suhu. Suhu sangat berpengaruh pada kecepatan oksidasi lemak. Semakin

tinggi suhu dapat menyebabkan aktivitas antioksidan menurun.

c. Konsentrasi antioksidan. Semakin besar konsentrasi antioksidan yang

ditambahkan pada minyak, maka semakin tinggi pula aktivitas

Penelitian ini menggunakan 2 faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas

antioksidan, yaitu waktu inkubasi dan konsentrasi antioksidan.

3. Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.)

Pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) atau biasa disebut sebagai

pandan ini adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili pandanaceae. Pandan

wangi merupakan satu-satunya spesies pandanus yang memiliki daun yang wangi

(Sheila Margareta, et al., 2011: 22). Tumbuhan ini dikenal dengan bau wangi yang

khas, sehingga disebut fragrant screw pine.

Menurut Nonato MG. et al. (2008: 26), tumbuhan pandan wangi memiliki

taksonomi sebagai berikut:

Kingdom : Plantea

Subkingdom : Tracheobionta

Super Divisi : Spermatophyta

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Liliopsida

Sub Kelas : Arecidae

Ordo : Pandanales

Famili : Pandanaceae

Genus : Pandanus

Spesies : Pandanus amaryllifolius Roxb.

Pandan wangi adalah tanaman asli Indonesia yang berasal dari Bangka dan

tersebar luas di daerah Asia Tenggara. Budidaya tanaman ini umumnya dilakukan

tepi sungai, tepi rawa, dan di tempat-tempat yang agak lembab, tumbuh subur dari

daerah pantai sampai daerah yang memiliki ketinggian 500 m di atas permukaan

laut. Tanaman ini adalah tanaman perdu tahunan, memiliki tinggi 1 - 2 m, batang

bulat dengan duduk daun, bercabang, tumbuh menjalar, akar tunjang menjalar di

sekitar pangkal batang dan cabang daun tunggal, duduk dengan pangkal memeluk

batang, tersusun berbaris tiga dengan dudukan dalam garis spiral.

Pandan wangi selain sebagai rempah-rempah juga digunakan sebagai bahan

dasar pembuatan minyak wangi. Daunnya yang harum ketika diremas atau

diiris-iris, sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau

pada masakan atau pangan. Selain itu masyarakat juga memanfaatkannya sebagai

tanaman obat untuk mengobati lemah syaraf, rematik dan pegal linu, gelisah,

rambut rontok dan juga berkhasiat untuk menghitamkan rambut dan menghilangkan

ketombe pada rambut. Secara ilmiah daun pandan wangi diketahui mengandung

metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan polifenol (As’ari,

et al., 2014: 119).

4. Polifenol

Polifenol merupakan kelompok terbesar dari fitokimia tumbuhan dan

banyak ditemukan dalam makanan nabati. Polifenol merupakan senyawa aromatik

yang dihasilkan dari metabolit sekunder tanaman. Beberapa senyawa polifenol

antara lain isoflavon, katekin, quersetin, dan lain-lain. Senyawa polifenol adalah

senyawa yang bersifat sebagai nukleofilik (Eko Suhartono, 2006: 154).

Senyawa polifenol merupakan antioksidan kuat yang melengkapi dan

yang disebabkan oleh spesies oksigen reaktif yang berlebihan. Senyawa polifenol

dibagi menjadi flavonoid dan tanin. Dari semua senyawa aromatik, flavonoid dan

tanin merupakan senyawa yang umum di organ tanaman. Flavonoid dan tanin tidak

hanya memiliki peran fungsional pada tanaman, tetapi juga signifikan secara

komersial dalam farmakologi dan industri makanan.

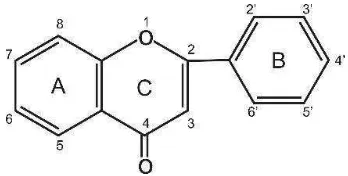

a. Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa yang memiliki kerangka dasar 15 atom

karbon yang terdiri dari dua cincin benzene (C6) yang terikat pada rantai

propana (C3) sehingga membentuk suatu susunan C6-C3-C6. Kerangka

karbonnya terdiri atas dua gugus C6 (cincin benzene tersubtitusi) yang

disambungkan oleh rantai alifatik tiga karbon. Susunan ini dapat menghasilkan

tiga jenis struktur, yakni 1,3-diarilpropana atau flavonoid, 1,2-diarilpropana

atau isoflavon, dan 1,1-darilpropana atau neoflavonoid.

Senyawa-senyawa flavonoid terdapat dalam semua bagian tumbuhan,

seperti bunga, daun, ranting, buah, kayu, dan akar. Berikut rumus umum

flavonoid.

Gambar 6. Kerangka Dasar Flavonoid (Markham, 1988: 3)

Flavonoid adalah senyawa polar sehingga senyawa ini dapat larut pada

pelarut polar seperti, metanol, etanol, butanol, aseton, kloroform dan lain-lain.

dalam air. Sehingga campuran pelarut diatas dengan air merupakan pelarut

yang lebih baik pada glukosida (Markham, 1988: 15).

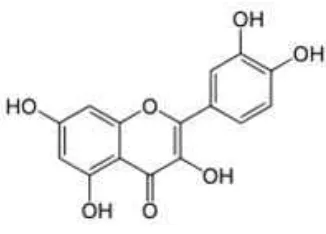

Pengelompokkan flavonoid dibedakan berdasarkan cincin

heterosiklik-oksigen dan gugus hidroksilnya. Salah satu kelompok senyawa flavonoid

adalah quersetin yang memiliki lima gugus hidroksil.

Gambar 7. Struktur Quersetin (Senyawa Flavonoid)

Quersetin merupakan senyawa flavonoid yang masuk dalam

kelompok flavon. Senyawa ini merupakan senyawa polar. Larutan etanol

memiliki sifat semi polar. Sehingga quersetin dapat larut dalam etanol sesuai

hukum like dissolve like. Glikosida quersetin yang paling umum adalah

quercetin 3-rutinosida atau dikenal sebagai rutin. Nama kimia dari rutin adalah

3,3’,4’,5,7-pentahidroksi flavon-3-ramnoglukosil.

Rutin merupakan turunan dari senyawa flavonoid yang memiliki

aktivitas antioksidan cukup kuat dan dapat memperkuat daya kapilaritas

pembuluh darah dan membantu menghentikan edem atau pembengkakan vena.

Rutin dapat digunakan sebagai kontrol positif pada uji aktivitas antioksidan

karena memiliki kemiripan struktur kimia dengan flavonoid.

b. Tanin

Tanin merupakan golongan senyawa fenol yang terdapat pada daun,

buah yang belum matang, merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan yang

termasuk golongan flavonoid, mempunyai rasa sepat dan mempunyai

kemampuan menyamak kulit. Secara kimia tanin dibagi menjadi dua golongan,

yaitu tanin terkondensasi atau tanin katekin dan tanin terhidrolisis atau tanin

galat (Robinson dalam Sriwahyuni, 2010).

1) Tanin terhidrolisis

Tanin terhidrolisis biasanya berikatan dengan karbohidrat

membentuk jembatan oksigen sehingga dapat dihidrolisis menggunakan

asam sulfat atau asam klorida. Tanin terhidrolisis penyebarannya terbatas

pada tumbuhan berkeping dua (Harborne, 1987: 104).

Gallotanin Ellagitanin

2) Tanin terkondensasi

Tanin terkondensasi hampir terdapat semesta di dalam paku-pakuan

dan gimnospermae, serta tersebar luas dalam angiospermae, terutama pada

jenis tumbuhan berkayu. Tanin terkondensasi atau flavolan secara

biosintesis dapat dianggap terbentuk dengan cara kondensasi katekin

tunggal (atau galokatekin) yang membentuk senyawa dimer dan kemudian

oligomer yang lebih tinggi. Nama lain untuk tanin terkondensasi ialah

proantosianidin (Harborne, 1987: 103 - 104).

Gambar 10. Struktur tanin terkondensasi atau proantosianidin (Karamali, (2001: 642 - 643) dalam Ayu Sulung, 2016: 35)

5. Ekstraksi

Prosedur pemisahan digunakan bagi keperluan pemurnian suatu senyawa,

identifikasi, dan penentuan kadar suatu bahan. Beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam penyiapan pelarut dan bahan yang akan diekstrak antara lain

adalah selektivitas, kelarutan, kemampuan tidak saling bercampur, kerapatan,

reaktivitas, dan titik didih.

Jenis ekstraksi meliputi ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas.

perkolasi, sedangkan ekstraksi secara panas terdiri atas metode refluks dan metode

destilasi uap (Ibtisam, 2008: 3).

Metode dasar dari esktraksi adalah maserasi dan perkolasi. Biasanya metode

ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor, seperti sifat dari bahan dan daya

penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi, dan kepentingan dalam

memperoleh ekstraksi yang sempurna atau mendekati sempurna dari sampel

(Ibtisam, 2008: 4).

Maserasi berasal dari bahasa latin macerace, yang berarti mengairi dan

melunakkan. Maserasi merupakan metode ekstraksi paling sederhana. Dasar

maserasi adalah melarutnya bahan kandungan simplisia dari sel rusak yang

terbentuk pada saat penghalusan bahan kandungan dari sel yang masih utuh. Setelah

selesai waktu maserasi, yaitu terjadinya keseimbangan antara bahan yang

diekstraksi pada bagian dalam sel dengan masuk ke dalam cairan telah tercapai,

maka proses difusi segera berakhir (Istiqomah, 2013: 12).

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode maserasi. Pemilihan metode

ini dilakukan karena lebih efektif untuk mengekstraksi bahan dalam jumlah besar

dengan waktu yang cepat. Maserasi umumnya dilakukan dengan meredam 10

bagian sampel dengan derajat kehalusan yang sesuai ke dalam suatu bejana.

Kemudian dituang 75 bagian pelarut, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari. Selama

keadaan tersebut proses maserasi harus dalam kondisi terlindungi dari cahaya.

Maserat yang dihasilkan disaring sehingga didapatkan filtrat yang diinginkan.

Proses maserasi menggunakan pelarut etanol sebagai cairan

menyebabkan pembengkakan membran sel dan memperbaiki stabilitas bahan

terlarut, etanol juga mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim.

Penggunaan etanol dengan skala kecil yang di dalam cairan pengekstraksi

seringkali dapat menghasilkan bahan aktif yang optimal (Agus Purboyo, 2009: 19).

6. Analisis Screening Fitokimia

Analisis screening fitokimia dilakukan dengan tes uji warna. Analisis ini

digunakan untuk mengetahui golongan suatu bahan menggunakan beberapa

pereaksi untuk golongan senyawa alkaloid, tanin dan polifenol, saponin, kardenolin

dan bufadianol, flavonoid, dan antrakuinon. Pereaksi-pereaksi spesifik yang

digunakan pada analisis ini kebanyakan bersifat polar sehingga dapat berinteraksi

dengan sampel menggunakan prinsip like dissolve like (Soerya, et al., 2005: 27-28).

a. Uji tanin dan polifenol.

Sebanyak 3 mL sampel diekstraksi dengan akuades panas kemudian

didinginkan. Setelah itu ditambahkan 5 tetes NaCl 10% dan di saring. Filtrat

dibagi menjadi 3 bagian A, B, dan C. Filtrat A digunakan sebagai blanko.

Kedalam filtrat B ditambahkan 3 tetes preaksi FeCl3, hasil positif apabila warna

larutan berubah menjadi hijau kehitaman, biru, atau hitam. Filtrat C

ditambahkan garam gelatin, hasil menunjukkan positif apabila terjadi endapan.

b. Uji flavonoid

Sebanyak 3 mL sampel diuapkan, kemudian dicuci dengan heksana

Filtrat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A, B, dan C. Filtrat A digunakan sebagai

blanko, filtrat B ditambahkan 0,5 mL HCl pekat kemudian dipanaskan pada

penangas air, jika terjadi perubahan warna merah tua sampai ungu

menunjukkan hasil positif (metode Bate Smith-Metchalf). Filtrat C

ditambah-kan 0,5 mL HCl dan logam Mg, kemudian diamati perubahan warna yang

terjadi (metode Wilstatter). Warna merah sampai jingga diberikan oleh

senyawa flavon, warna hijau sampai biru diberikan oleh aglikon atau glikosida.

Selain itu uji flavonoid dapat dilakukan dengan analisis KLT. Sampel

ditotolkan pada plat silica gel G60. Dielusi menggunakan butanol : asam asetat

: air = 3:1:1. Lalu plat dikeringkan dan diamati cahaya tampak pada panjang

gelombang 254 nm dan 366 nm. Selanjutnya plat disemprot dengan amonia,

dikeringkan diudara dan diamati pada cahaya tampak 254 nm dan 366 nm.

Noda kuning sampai orange mengidentifikasikan adanya flavonoid.

Pada penelitian ini menggunakan 2 metode, pertama menggunakan pereaksi

FeCl3 untuk uji polifenol dan yang kedua menggunakan metode wilstatter dengan

pereaksi Mg-HCl.

7. Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis biasanya beroperasi pada trayek panjang

gelombang 190 sampai 1100 nm. Semua molekul dapat menyerap radiasi dalam

daerah UV-VIS, karena molekul mempunyai elektron yang dapat dieksitasi ke

tingkat energi yang lebih tinggi. Spektrofotometri UV-VIS secara ideal diambil dari

berwarna, maka radiasi dengan panjang gelombang tertentu akan diserap (absorpsi)

sedangkan radiasi lainnya akan diteruskan (transmisi).

Spektrum UV-Vis terdiri dari pita absorbansi lebar pada daerah panjang

gelombang yang lebar. Panjang gelombang absorbansi biasanya dilaporkan sebagai

גmaks, yakni panjang gelombang yang memberikan nilai absorbansi terbesar.

Absorbansi suatu senyawa dengan panjang gelombang tertentu akan bertambah

dengan makin banyaknya molekul yang mengalami transisi. Panjang gelombang

tergantung pada kuat lemahnya elektron yang terikat pada molekul (Harjono S,

1991: 11-12).

Dasar kerja pada metode spektrofotometri UV-Vis berdasarkan atas

absorban sinar tampak oleh suatu larutan berwarna. Oleh karena itu, metode ini

dikenal juga sebagai metode kolorimetri. Hanya larutan berwarna saja yang dapat

ditentukan dengan metode ini. Senyawa tidak berwarna dapat dibuat berwarna

dengan mereaksikannya dengan pereaksi yang menghasilkan senyawa berwarna.

Contohny. Ion Fe3+ dengan CNS- menghasilkan larutan berwarna merah (Bintang,

2010: 194).

8. Metode FTC (Feritiosianat)

Pengukuran aktivitas antioksidan pada penelitian ini menggunakan metode

feritiosianat. Metode ini didasarkan pada kemampuan senyawa antioksidan dalam

menghambat terbentuknya radikal yang reaktif. Pembentukan radikal bebas

disebabkan oleh oksidasi asam oleat.

Metode FTC digunakan untuk mengukur jumlah peroksida pada proses

pada panjang gelombang 500 nm (Aris, et al., 2009 dalam Muhtadi, et al., 2014).

Aktivitas antioksidan yang ditentukan dengan metode FTC membutuhkan suatu

kontrol positif yang biasanya merupakan senyawa yang telah diketahui sifat

antioksidannya, seperti vitamin C, butil hidroksi toluena (BHT), atau tokoferol.

Oksidasi asam oleat dalam kondisi buffer yang diinkubasi pada suhu 55°C

menggunakan FeCl2 dan amonium tiosianat sebagai pereaksi oksidator yang dapat

mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+, sehingga menghasilkan warna merah yang

menyerap sinar tampak pada panjang gelombang antara 450 - 550 nm. Peroksida

lemak meningkatkan bilangan oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ yang kemudian bereaksi

dengan ligan CNS- membentuk kompleks berwarna merah [Fe(SCN)3].

Penggunaan metode FTC ini digunakan sebagai pengganti metode DPPH,

disebabkan DPPH adalah radikal nitrogen stabil yang berbeda dengan radikal

peroksil yang ada di peroksida lemak. Antioksidan bereaksi cepat dengan radikal

peroksil namun bereaksi lambat atau bahkan netral terhadap radikal DPPH

Gambar 11. Mekanisme Penghambatan Oksidasi Asam Oleat dengan Metode Tiosianat (Risqa Uswatun, 2011:22)

B.Penelitian yang Relavan

Penelitian yang dilakukan oleh Risqa Uswatun pada tahun 2011 yang

melakukan penelitian tentang pengaruh ekstrak cabai rawit merah (Capsium

frutescens L.) sebagai antioksidan terhadap proses autooksidasi minyak kelapa

krengseng yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh variasi konsentrasi ekstrak

cabai rawit hijau 0,01%, 0,05%, dan 0,1% terhadap aktivitas antioksidan pada

minyak kelapa krengseng. Semakin besar konsentrasi ekstrak cabai rawit merah

yang ditambahkan pada minyak kelapa krengseng, maka aktivitas antioksidan

semakin besar.

Penelitian lainnya yang relevan dilakukan oleh Putu Puspita Sari, Wiwik

Susanah Rita, dan Ni Made Puspawati pada tahun 2015 yang meneliti tentang

(Jarq.) Merr) sebagai antibakteri Escherichia coli (E. coli). Hasilnya menunjukkan

bahwa etanol merupakan pelarut terbaik dibandingkan dengan kloroform untuk

ekstraksi daun trembesi yaitu menghasilkan ekstrak 36,8 gram.

Penelitian lainnya dilakukan Yondra Arif D, Christine Jose, dan Hildan

Yuda Teruna (2014), yaitu meneliti tentang total fenolik, flavonoid, serta aktivitas

antioksidan ekstrak n-heksana diklorometan dan methanol Amaranthus spinosus L

EM5-bawang putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan

menggunakan metode FTC (27,615% mg/mL) lebih baik dibandingkan dengan

metode DPPH (0,374 % mg/mL) maupun penangkapan radikal NO (0,025%

mg/mL).

Berdasarkan ketiga hasil penelitian tersebut menunjukkan persamaan

dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu dalam hal metode ekstraksinya

menggunakan metode maserasi, media uji yang digunakan adalah minyak kelapa

krengseng, dan pelarut yang digunakan adalah etanol, dengan metode penentuan aktivitas antioksidan, yaitu metode FTC (Feritiosianat).

C.Kerangka Berpikir

Penggunaan antioksidan sintetik sebagai bahan pengawet pada makanan

berlemak ternyata berdampak buruk bagi kesehatan manusia, karena antioksidan

sintetik tersebut memiliki daya toksisitas yang tinggi. Oleh karena itu penggunaan

antioksidan harus ditekan seminimal mungkin supaya hal yang tidak diinginkan

yang berkaitan dengan kesehatan dapat dihindari. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan berkenaan dengan masalah ini adalah eksploitasi sumber antioksidan

Sekitar 950 spesies tumbuhan yang ada di Indonesia memiliki potensi

sebagai pangan bermanfaat bagi kesehatan, diantaranya sebagai antioksidan. Salah

satu bahan alami yang diduga berpotensi sebagai antioksidan alami adalah daun

pandan wangi yang keberadaannya dengan mudah ditemukan dan dengan mudah

pula dibudidayakan.

Berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya mengemukakan bahwa

senyawa-senyawa pada ekstrak etanol daun pandan wangi memiliki aktivitas

antioksidan. Mekanisme kerja senyawa antioksidan dalam proses oksidasi, antara

lain adanya gugus fenol yang akan mendonorkan atom H-nya ketika berinteraksi

dengan senyawa radikal bebas, sehingga pada akhirnya radikal bebas akan berubah

menjadi senyawa netral yang tidak berbahaya bagi kesehatan.

Pada penelitian ini akan dilakukan ekstraksi daun pandan wangi dengan

metode maserasi dan menggunakan pelarut etanol p.a pada berbagai variasi

konsentrasi dan waktu pengujian. Aktivitas antioksidan ditentukan dengan

meng-gunakan metode FTC (Feritiosianat). Harapannya dari hasil penelitian ini dapat

diperoleh data secara empiris tentang potensi daun pandan wangi sebagai

BAB III

METODE PENELITIAN A.Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ekstrak etanol daun pandan wangi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun pandan

wangi dalam berbagai variasi konsentrasi dan waktu pengujian.

B.Variabel Penelitian 1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak etanol daun

pandan wangi dan waktu pengujian.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas antioksidan ekstrak

daun pandan wangi pada minyak kelapa krengseng yang dinyatakan dalam

persentase penghambatan oksidasi terhadap kontrol negatif.

C.Alat dan Bahan Penelitian 1. Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Spektrofotometer Thermo-Genesys 20

b. Inkubator

d. Vortex mixer

e. Mikro pipet 1000-100 µL

f. Botol flakon 10 mL berwarna bening bermulut sempit

g. Alat-alat gelas meliputi: labu ukur, pipet ukur, erlenmeyer, tabung reaksi, gelas

ukur, cawan kaca, dan gelas kimia, spatula

2. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Daun pandan wangi

b. Tanin (Berasal dari toko Chem-Mix)

c. Minyak kelapa krengseng (Berasal dari pasar Gejayan)

d. Etanol 96% p.a

e. Akuades

f. FeCl3 2%

g. Buffer fosfat 0,05 M (pH 7,00)

h. NH4SCN 30%

i. FeSO4.7H2O 0,02 M

j. HCl pekat

k. Magnesium

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Organik Jurusan

Pendidikan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.

E.Prosedur Penelitian 1. Persiapan Bahan Uji

Daun pandan wangi disortir sesuai dengan kriteria lalu dicuci bersih dengan

air mengalir selanjutnya dilakukan pengecilan ukuran sebesar 3 – 5 cm. Daun

pandan wangi yang telah dikecilkan lalu dikeringkan dengan oven selama 4 jam.

Daun pandan wangi yang sudah kering diblender sampai halus, sehingga diperoleh

serbuk daun pandan wangi.

2. Ekstraksi Daun Pandan Wangi dengan Metode Maserasi

Sebanyak 40 g serbuk daun pandan wangi dimasukkan ke dalam jerigen,

kemudian ditambahkan sebanyak 200 mL etanol 96% p.a, didiamkan selama 24

jam. Filtrat disaring, dan residu yang dihasilkan dimaserasi kembali dengan 200 mL

etanol 96% p.a. Semua filtrat yang dihasilkan sebanyak 400 mL. Lalu dievaporasi

pada suhu 600C hingga diperoleh ekstrak daun pandan wangi. Ekstrak diuji secara

kualitatif untuk mengetahui adanya kandungan fitokimia (flavonoid dan polifenol)

yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dan uji antivitas antioksidannya

dengan metode FTC.

3. Screening Fitokimia

Screening fitokimia dapat dilakukan dengan uji warna (kualitatif), yaitu

senyawa polifenol. Keberadaan senyawa flavonoid dalam sampel dilakukan dengan

uji wilstatter. Sedangkan uji adanya senyawa polifenol dilakukan dengan larutan

penambahan FeCl3 adapun uji tersebut secara lengkap sebagai berikut:

a. Uji Wilstatter

Ambil ekstrak etanol daun pandan wangi 2 mL tambahkan 3 mL HCl

pekat dan 2 – 3 potong kecil logam Mg. Perubahan warna yang terjadi diamati,

yaitu merah sampai jingga untuk flavon dan hijau sampai biru untuk aglikon

atau glikosida (Sarah dan Ratna, 2014: 3).

b. Identifikasi Polifenol

Ambil ekstrak etanol daun pandan wangi sebanyak 1 mL, masukkan

dalam tabung yang pertama. Ambil tabung reaksi kedua sebagai kontrol positif

yang diisi dengan larutan tanin. Ke dalam kedua tabung masing-masing

ditambahkan 3 tetes pereaksi FeCl3 (Nur Ismiyati, et al., 2015: 345). Terjadinya

warna biru kehitaman menunjukkan adanya tanin galat sedang warna hijau

kehitaman menunjukkan adanya tanin katekol (Tri Utami Putri (2014: 18 - 19)

dalam Ayu Sulung, 2016: 67).

4. Uji Aktivitas Antioksidan

Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode FTC.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Persiapan larutan sampel uji

Larutan induk ekstrak etanol daun pandan wangi 1 % mg/mL (b/v)

mL etanol 96% p.a). Lalu membuat variasi konsentrasi dari ekstrak etanol daun

pandan wangi 0,01% (b/v); 0,05% (b/v); dan 0,1% (b/v).

b. Pembuatan larutan blanko, kontrol negatif, dan kontrol positif

Larutan blanko adalah larutan yang seluruh komponennya sama dengan

larutan sampel, tetapi larutan sampel diganti dengan akuades. Sebelum

membuat kontrol positif, terlebih dahulu dibuat larutan induk tanin, yaitu

melarutkan 1 gram kristal tanin dalam 100 mL etanol p.a hingga batas.

Selanjutnya dari larutan induk tanin tersebut dibuat larutan tanin dengan

konsentrasi 0,05%. Setelah larutan tanin 0,05% jadi, maka diambil 4 mL dan

ditambah 4,1 mL minyak kelapa krengseng 2,51% dalam etanol p.a, juga 8 mL

buffer fosfat 0,05 M dan 3,9 mL akuades. Sebagai kontrol negatif adalah 4,1

mL minyak kelapa krengseng 2,51% dalam etanol p.a, ditambahkan 8 mL

buffer fosfat 0,05 M (pH 7) dan 3,9 mL akuades.

c. Penentuan panjang gelombang maksimum kontrol negatif

Penentuan panjang gelombang yang menghasilkan serapan maksimum

diukur pada rentang panjang gelombang antara 400 – 550 nm dengan

mengukur absorbansi dari larutan kontrol negatif yang telah direaksikan

dengan reagen hingga terbentuk kompleks berwarna merah [Fe(SCN)6]3-.

Mula-mula mengambil 0,1 mL larutan kontrol negatif kemudian

menambahkan 9,7 mL etanol 96% p.a dan 0,1 mL NH4SCN 30%, dikocok

mL FeSO4 0,02 M yang dilarutkan dalam HCl 3,5% dikocok hingga homogen

dan didiamkan selama 6 menit. Tepat 6 menit setelah penambahan FeSO4,

dilakukan pengukuran dengan menggunakan Spektrosfotometer UV-20 sampai

diperoleh panjang gelombang pada serapan maksimum.

d.Penentuan waktu kestabilan kontrol positif

Waktu kestabilan, yaitu waktu yang menghasilkan absorbansi yang

stabil dari larutan yang sebelumnya digunakan untuk penentuan panjang

gelombang maksimum. Untuk menentukan jangka waktu larutan yang

menghasilkan absorbansi stabil, pengukuran absorbansi dilakukan terhadap

larutan kontrol positif pada panjang gelombang maksimum selama 20 menit

dengan selang waktu pengukuran setiap 1 menit. Waktu kestabilan ditetapkan

berdasarkan absorbansi yang tetap (stabil) pada selang waktu tertentu yang

telah digunakan untuk pengukuran absorbansi tersebut.

e. Pengujian aktivitas antioksidan (Yondra, Christine, dan Hilwan, 2014:363)

Setiap sampel ekstrak etanol daun pandan wangi pada berbagai variasi

konsentrasi diambil 4 mL (dilakukan secara triplo), lalu ditambahkan 4,1 mL

minyak krengseng 2,51% dalam etanol p.a, 8 mL buffer fosfat 0,05 M, dan 3,9

mL akuades. Kemudian diinkubasi pada suhu 55°C selama 24 jam. Setelah itu

diambil sebanyak 0,1 mL dan ditambahkan 9,7 mL etanol p.a, 0,1 mL NH4SCN

30% dan dihomogenkan, lalu didiamkan selama 3 menit. Setelah itu

ditambahkan 0,1 mL FeSO4 0,02 M dalam HCl 3,5% dan kembali

maksimum dan waktu kestabilan. Setiap sampel diukur kembali absorbansinya

setelah 24 jam berlalu selama 8 hari. Dengan kata lain, pengukuran absorbansi

sampel pada setiap konsentrasi dilakukan pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 hari.

F.Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui

kemampuan ekstrak etanol daun pandan wangi dalam menghambat proses oksidasi

pada minyak kelapa krengseng. Melalui prosedur kerja yang telah dilakukan, maka

diperoleh data kualitatif dan kuantitatif senyawa antioksidan dalam ekstrak etanol

daun pandan wangi. Data tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam

perhitungan aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun pandan wangi pada berbagai

variasi konsentrasi dan waktu pengujian.

Data yang diperoleh dari uji kuantitatif, yaitu data hasil pengukuran

absorbansi pada uji peroksida dan data persentase penghambatan oksidasi oleh

antioksidan. Aktivitas antioksidan dihitung berdasarkan persentase inhibisi (%I)

oksidasi terhadap kontrol negatif. Semakin besar persentase berkurangnya

absorbansi, maka penghambatan oksidasi akan semakin besar atau kuat. Adapun

perhitungan aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan rumus:

% I = A�A− A�

� x %

Keterangan:

% I = Persentase Inhibisi (hambatan) AK = Absorbansi kontrol negatif

Dari data absorbansi yang diperoleh dibuat persamaan regresi linier yang

menyatakan hubungan antara konsentrasi bahan uji (x) dengan aktivitas antioksidan

rata-rata (y) dari sampel ekstrak daun pandan wangi yang terukur sehingga

diperoleh harga IC50 yaitu konsentrasi uji yang dapat menangkap 50% radikal

peroksida dari persamaan: Y = a + bX (Rahmawati et al., 2009: 98)

Untuk penentuan IC50 dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

IC50 = 5 − ab

Keterangan:

Y = % aktivitas

a = Intercept (pemotongan garis di sumbu Y) b = Slope (kemiringan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN A.Hasil Penelitian

1. Preparasi Sampel

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandan wangi

(Pandanus amaryllifolius Roxb.) 500 gram yang diperoleh dari padukuhan

Demangan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta pada bulan Juni 2016.

Pandan wangi dibersihkan kemudian dikeringkan dengan oven selama ± 4 jam pada

temperatur 60oC. Daun pandan wangi yang telah kering dipotong kecil-kecil dengan

ukuran 3 x 3 cm lalu dihaluskan menggunakan blender dan hasilnya berupa serbuk

daun pandan wangi sebanyak 146 gram.

2. Ekstraksi Daun Pandan Wangi dengan Metode Maserasi

Ekstraksi senyawa antioksidan pada daun pandan wangi dilakukan dengan

metode maserasi. Maserasi dilakukan dengan memasukkan 40 gram serbuk daun

pandan wangi ke dalam jerigen dan menambahkan pelarut etanol 96% sebanyak

400 mL. Selanjutnya hasil ekstraksi daun pandan wangi dipekatkan menggunakan

evaporator hingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 8,31 gram.

3. Screening Fitokimia

Pemeriksaan adanya kandungan flavonoid dilakukan dengan menggunakan

metode wilstatter, yaitu ke dalam isolat ditambahkan 4 tetes HCl pekat dan

potongan logam Mg. Sedangkan untuk menguji adanya kandungan polifenol

Tabel 3. Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi

Uji Fitokimia Pereaksi Perubahan Warna Hasil Uji

Flavonoid Mg-HCl Kuning tua – jingga +

Polifenol FeCl3 Hijau Kehitaman +

4. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Kontrol Negatif

Penentuan panjang gelombang maksimum ditentukan dengan mengukur

absorbansi larutan kontrol negatif pada rentang panjang gelombang 400 - 550 nm.

Data panjang gelombang maksimum ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Penentuan Panjang Gelombang Maksimum

Berdasarkan data tersebut menunjukkan absorbansi maksimum diperoleh

pada panjang gelombang 490 nm, sehingga panjang gelombang tersebut ditetapkan

sebagai panjang gelombang maksimum yang akan digunakan untuk pengukuran

absorbansi larutan-larutan berikutnya.

5. PenentuanWaktu Kestabilan Kontrol Posotif pada גmaks

Setelah panjang gelombang maksimum ditentukan, selanjutnya dilakukan

penentuan waktu kestabilan. Dalam hal ini menggunakan larutan kontrol positif

(larutan kontrol negatif dengan penambahan tanin) pada panjang gelombang

Panjang Gelombang (nm) Absorbansi Panjang Gelombang (nm) Absorbansi

400 0.128 480 0.226

410 0.132 490 0.239

420 0.137 500 0.233

430 0.142 510 0.224

440 0.154 520 0.212

450 0.165 530 0.197

460 0.189 540 0.186

[image:39.595.112.525.331.470.2]maksimum (490 nm), dimana absorbansi diukur setiap selang waktu 1 menit hingga

diperoleh data absorbansi yang stabil. Data tersebut diambil pada hari ke-0

(sebelum diinkubasi). Adapun hasil pengukuran absorbansi pada berbagai waktu

[image:40.595.147.478.234.395.2]dapat disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Data Penentuan Waktu Kestabilan

Waktu (menit) Absorbansi Waktu (menit) Absorbansi

1 0.239 11 0.298

2 0.255 12 0.298

3 0.273 13 0.298

4 0.283 14 0.301

5 0.286 15 0.303

6 0.288 16 0.305

7 0.295 17 0.302

8 0.298 18 0.304

9 0.298 19 0.307

10 0.298 20 0.302

Berdasarkan data diatas menunjukkan harga absorbansi yang stabil dari

menit ke-8 sampai ke-13. Selanjutnya dalam penelitian ini ditetapkan waktu

kestabilan pada menit ke-10 sebagai acuan pengukuran absorbansi pada uji

antioksidan.

6. Penentuan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi

Tahap selanjutnya adalah menentukan aktivitas antioksidan ekstrak etanol

daun pandan wangi (pandanus amiryllifolius Roxb.) dengan menggunakan metode

FTC. Data absorbansi larutan kontrol negatif, kontrol positif, dan ekstrak etanol

daun pandan wangi ditunjukkan pada Lampiran 4.Data rata-rata absorbansi larutan

kontrol negatif, kontrol positif, dan ekstrak etanol daun pandan wangi ditunjukkan

Tabel 6. Data Absorbansi Rata-rata Larutan Kontrol, Kontrol Positif, dan Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi.

Larutan Absorbansi Rata-rata Hari Ke -

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Kontrol (-) 0.180 0.288 0.338 0.299 0.336 0.377 0.428 0.485 0.586 Kontrol (+) 0.155 0.167 0.193 0.183 0.237 0.242 0.295 0.357 0.488 A 0.123 0.144 0.134 0.158 0.182 0.255 0.300 0.348 0.426 B 0.118 0.135 0.127 0.138 0.178 0.237 0.274 0.323 0.384 C 0.109 0.116 0.124 0.12 0.184 0.214 0.259 0.297 0.368

Keterangan:

A : Ekstrak etanol daun pandan wangi konsentrasi 0,01 mg/mL B : Ekstrak etanol daun pandan wangi konsentrasi 0,05 mg/mL C : Ekstrak etanol daun pandan wangi konsentrasi 0,1 mg/mL Kontrol (-) : Larutan minyak tanpa penambahan antioksidan (4,1 mL minyak

kelapa krengseng 2,51% (v/v) dalam etanol 96%, 8 mL buffer

fosfat (pH 7) 0,05 M dan 3,9 mL akuades)

Kontrol (+) : Ekstrak etanol tanin 0,05 mg/mL (4 mL ekstrak etanol tanin, 4,1 mL minyak kelapa krengseng 2,51% (v/v) dalam etanol 96%, 8

mL buffer fosfat (pH 7) 0,05 M dan 3,9 mL akuades)

Data absorbansi rata-rata tersebut digunakan untuk menghitung besarnya

aktivitas antioksidan yang dinyatakan sebagai persen inhibisi oksidasi terhadap

kontrol negatif ditunjukkan pada Lampiran 6. Adapun hasil perhitungan

[image:41.595.113.526.128.246.2]ditunjukkan pada pada Tabel 7.

Tabel 7. Data Persentase Penghambatan Oksidasi Minyak Kelapa Krengseng

Larutan Persentase Penghambatan Oksidasi Hari Ke -

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Kontrol (+) 13.73 41.9 42.94 38.91 29.37 35.78 30.94 26.44 16.73 A 31.73 50.12 60.32 47.16 45.73 32.33 29.77 28.37 27.21 B 34.32 53.13 62.49 53.96 47.02 37.19 35.85 33.45 34.43 C 39.52 59.84 63.38 59.75 45.14 43.29 39.36 38.74 37.22

Keterangan:

B : Ekstrak etanol daun pandan wangi konsentrasi 0,05 mg/mL C : Ekstrak etanol daun pandan wangi konsentrasi 0,1 mg/mL Kontrol (+) : Ekstrak etanol tanin 0,05 mg/mL (4 mL ekstrak etanol tanin, 4,1

mL minyak kelapa krengseng 2,51% (v/

v) dalam etanol 96%, 8

mL buffer fosfat (pH 7) 0,05 M dan 3,9 mL akuades)

B.Pembahasan 1. Preparasi Sampel

Bahan uji yang digunakan untuk penelitian ini adalah daun pandan wangi

yang diperoleh dari padukuhan Demangan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Yogyakarta. Pemilihan pandan wangi didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang

lebih banyak menggunakan pandan wangi dalam kehidupan sehari-hari

dibandingkan dengan pandan jenis lainnya.

Mula-mula daun pandan wangi yang digunakan untuk kebutuhan penelitian

dipilih, lalu dibersihkan dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60oC

selama ± 4 jam. Pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang ada

pada daun pandan wangi. Setelah dikeringkan daun pandan wangi dihaluskan

menggunakan blender. Proses tersebut dilakukan supaya zat aktif yang terkandung

dalam daun pandan wangi dapat terekstraksi dengan baik. Serbuk daun pandan

wangi yang diperoleh sebanyak 146 gram.

2. Ekstraksi Daun Pandan Wangi dengan Metode Maserasi

Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

maserasi. Metode maserasi dipilih karena metode ini tidak menggunakan

pemanasan, sehingga bahan alam tidak terurai dan tidak mengalami kerusakan.

Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi senyawa antioksidan pada

sifatnya yang mampu melarutkan hampir semua zat, baik yang bersifat polar, semi

polar, dan non polar. Selain itu etanol dipilih sebagai pelarut dalam penelitian ini

karena bersifat sebagai penyaring yang lebih selektif, dan tidak beracun.

Pertimbangan lainnya bahwa penggunaan etanol sebagai pelarut tidak berbahaya

untuk dikonsumsi.

Langkah awal dalam penentuan aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun

pandan wangi adalah mengambil serbuk daun pandan wangi sebanyak 40 gram

dimasukkan ke dalam jerigen kemudian ditambahkan etanol p.a 96% sebanyak 200

mL. Serbuk yang telah bercampur dengan pelarut dimaserasi selama 24 jam pada

suhu ruangan. Proses maserasi akan menghasilkan filtrat dan residu. Filtrat yang

dihasilkan kemudian disaring. Sedangkan residu yang dihasilkan dimaserasi

kembali dengan pelarut etanol 96% 200 mL. Lalu residu dan filtrat dicampurkan

sehingga dihasilkan warna hijau pekat sebanyak 400 mL. Filtrat yang diperoleh

kemudian dievaporasi untuk menguapkan etanolnya, sehingga yang tersisa hanya

ekstrak daun pandan wangi. Dalam hal ini ekstrak yang diperoleh sebanyak 8,31

gram.

3. Screening Fitokimia

Screening Fitokimia ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

kandungan flavonoid dan polifenol dalam ekstrak daun pandan wangi.

a. Identifikasi Senyawa Polifenol

Ada tidaknya kandungan senyawa polifenol dalam ekstrak etanol daun

pandan wangi dilakukan dengan penambahan pereaksi FeCl3. Hasil yang

mengandung senyawa polifenol dengan memberikan warna hijau kehitaman.

Sedangkan untuk tanin sebagai pembandingnya menunjukkan warna biru

kehitaman. Terjadinya warna biru kehitaman menunjukkan adanya tanin galat

(tanin terhidrolisis) sedang warna hijau kehitaman menunjukkan adanya tanin

katekol (tanin terkondensasi). Maka tanin yang terdapat pada ekstrak etanol

daun pandan wangi adalah tani terkondensasi. Terbentuknya warna tersebut

dikarenakan polifenol bereaksi dengan ion Fe3+ membentuk senyawa kompleks

(Widiastuti Agustina, et al., 2011: 276). Reaksi polifenol dengan FeCl3

[image:44.595.152.469.333.504.2]ditunjukkan pada Gambar 12.

Gambar 12. Reaksi antara Polifenol dengan FeCl3

b. Identifikasi senyawa flavonoid

Mg dan HCl pada uji ini bereaksi membentuk gelembung-gelembung

yang merupakan gas H2, sedangkan logam Mg dan HCl pekat pada uji ini

berfungsi untuk mereduksi inti benzopiron yang terdapat pada struktur

flavonoid, sehingga terbentuk perubahan warna menjadi merah atau jingga

(Harbone, 1987 dalam Widiastuti Agustina, et al., 2011: 275). Jika dalam suatu

saat penambahan logam Mg dan HCl yang berwarna jingga dengan reaksi

[image:45.595.167.458.143.310.2]seperti Gambar 13.

Gambar 13. Mekanisme Pembentukan Garam Flavilium

Pada identifikasi flavonoid menggunakan metode wilstatter

menunjukkan warna jingga pada sampel ekstrak etanol daun pandan wangi

yang berarti positif terhadap flavonoid. Sedangkan pembandingnya, yaitu tanin

yang diujikan menggunakan metode wilstatter menunjukkan perubahan warna

dari kuning menjadi putih jernih yang berarti tidak menunjukkan adanya

senyawa flavonoid. Maka dalam sampel ekstrak etanol daun pandan wangi

mengandung senyawa lain selain tanin, yaitu flavonoid.

4. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Kontrol Negatif

Tahap awal analisis kuantitatif dalam penelitian ini, yaitu menentukan

panjang gelombang maksimum yang akan digunakan dalam pengukuran. Panjang

gelombang maksimum ditentukan dengan cara mengukur absorbansi larutan

nm menggunakan metode FTC. Grafik hubungan antara absorbansi dengan panjang

[image:46.595.125.505.138.315.2]gelombang ditunjukkan pada Gambar 14.

Gambar 14. Grafik Hubungan Panjang Gelombang dengan Absorbansi

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa absorbansi terbesar terjadi

pada puncak kurva, yaitu pada panjang gelombang 490 nm dengan absorbansi

sebesar 0,239. Selanjutnya panjang gelombang maksimum (גmaks) 490 nm tersebut

digunakan untuk mengukur absorbansi pada penelitian selanjutnya.

5. Penentuan Waktu Kestabilan Kontrol Positif pada גmaks

Penentuan waktu kestabilan ditentukan dengan cara mengukur absorbansi

larutan kontrol positif pada panjang gelombang maksimum (490 nm) dimulai dari

menit ke-1 sampai menit ke-20. Pengukuran absorbansi dilakukan setiap selang 1

menit, mulai dari 1 menit setelah penambahan FeCl3 0,02 M dalam HCl 3,5%

sebanyak 0,1 mL.

Hasil pengukuran menunjukkan kestabilan dimulai dari pada menit ke-8

hingga menit ke-13, namun dalam penelitian ini ditetapkan menit ke-10 sebagai

waktu kestabilan yang digunakan pada penelitian selanjutnya. Penentuan kestabilan 0

0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3

0 70 140 210 280 350 420 490 560

A

b

so

rb

an

si

ini bertujuan untuk mengetahui kapan waktu larutan menunjukkan absorbansi

stabil, sehingga dengan kestabilan ini diharapkan absorbansi senyawa yang diukur

tidak mengalami penurunan maupun penaikan absorbansi. Grafik hubungan antara

[image:47.595.123.499.195.367.2]waktu dan absorbansi yang terukur ditunjukkan pada Gambar 15.

Gambar 15. Grafik Hubungan Waktu dengan Absorbansi pada גmaks

6. Penentuan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi

Pengujian aktivitas antioksidan yang terkandung dalam ekstrak etanol daun

pandan wangi menggunakan minyak kelapa krengseng sebagai substrat. Pengujian

dilakukan dengan cara membandingkan antara proses oksidasi minyak kelapa

krengseng tanpa dan dengan penambahan ekstrak etanol daun pandan wangi. Proses

oksidasi tanpa ekstrak etanol daun pandan wangi bertindak sebagai kontrol negatif.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode FTC. Penggunaan metode ini

dengan pertimbangan karena mudah dilakukan, akurat, dan menggunakan alat

sederhana.

Prinsip pengujian ini adalah pembentukan senyawa radikal bebas dari

oksidasi minyak kelapa pada proses autooksidasi yang dihambat karena adanya 0

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

A

b

so

rb

an

si

senyawa antioksidan yang berasal dari ekstrak etanol daun pandan wangi tersebut.

Besarnya penghambatan oksidasi yang terjadi dapat ditentukan dengan

membandingkan absorbansi larutan kontrol negatif terhadap larutan sampel ekstrak

etanol daun pandan wangi dengan konsentrasi berturut-turut 0,01% mg/mL, 0,05%

mg/mL, dan 0,1% mg/mL.

Dalam penelitian ini juga digunakan kontrol positif, yaitu larutan yang

mengandung tanin 0,05% mg/mL. Adapun kegunaan dari larutan kontrol positif ini

adalah untuk mengetahui bahwa pada larutan sampel yang diduga mengandung

senyawa polifenol (tanin) dengan perbandingan absorbansi yang minimal sama

dengan absorbansi kontrol positif atau lebih besar yang disebabkan kemungkinan

adanya antioksidan lain dalam ekstrak etanol daun pandan wangi selain tanin.

Pengujian dilakukan selama 8 hari dengan menginkubasi kontrol negatif,

kontrol positif, dan sampel dalam berbagai variasi konsentrasi pada suhu 55oC.

Suhu 55oC dipilih karena pada suhu tersebut minyak kelapa dapat mengalami

oksidasi (Ketaren, 2008: 139). Absorbansi yang terukur dari hari ke-0 hingga hari

ke-8 mengalami kenaikan yang tajam. Hal ini menandakan bahwa proses

autooksidasi yang terjadi pada minyak kelapa krengseng yang diinkubasi pada suhu

55oC bertambah setiap hari.

Penambahan ekstrak etanol daun pandan wangi dan tanin menyebabkan

penurunan nilai absorbansi apabila dibandingkan dengan larutan kontrol tanpa

penambahan ekstrak etanol daun pandan wangi dan tanin.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, absorbansi rata-rata dari

dan kontrol positif setiap 24 jam ditunjukkan pada Tabel 6. Grafik hubungan antara

[image:49.595.113.485.139.339.2]absorbansi rata-rata terukur dengan lama pengujian ditunjukkan pada Gambar 16.

Gambar 16. Grafik Hubungan Absorbansi Rata-rata Larutan Kontrol (-), Kontrol (+), dan Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi dengan Lama Penyimpanan (Hari)

Semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun pandan wangi yang

ditambahkan pada pengujian aktivitas antioksidan menunjukkan hasil absorbansi

semakin kecil. Dengan kata lain semakin besar konsentrasi, maka semakin besar

pula aktivitas antioksidannya. Nilai absorbansi yang dihasilkan dari hari ke hari

akan semakin meningkat seiring bertambahnya waktu inkubasi yang dilakukan.

Hal ini terjadi karena proses autooksidasi pada minyak kelapa terus

menghasilkan senyawa radikal peroksida. Radikal peroksida dengan adanya

oksigen tunggal (On) akan membentuk hidroperoksida (ROOH) dalam suasana

asam. Oksigen tunggal (On) ini dapat mengoksidasi ion besi(II) menjadi ion

besi(III) yang apabila ada ammonium tiosianat (NH4SCN) akan membentuk

kompleks [Fe(SCN)6]3- yang berwarna merah.

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A b so rb an si Hari

Kontrol Kontrol (+) A (0,01% mg/mL)

Semakin banyak hidroperoksida yang terbentuk dari radikal minyak kelapa,

maka oksigen tunggal (On) yang dihasilkan semakin banyak pula. Dengan demikian

oksidasi ion besi(II) menjadi ion besi(III) juga semakin banyak, sehingga kompleks

yang terbentuk semakin banyak. Peristiwa ini ditunjukkan dengan nilai absorbansi

[image:50.595.115.509.221.529.2]yang semakin besar seiring berjalannya waktu penyimpanan.

Gambar 17. Mekanisme Penghambatan Asam Oleat dengan Metode Tiosianat (Ayu Sulung, 2016: 36)

Antioksidan flavonoid dan polifenol yang terdapat pada ekstrak etanol daun

pandan wangi akan menghambat oksidasi dari minyak kelapa dengan melepaskan

atom hidrogen dari salah satu cincinnya, sehingga menimbulkan radikal flavonoid

tersebut relatif stabil dan tidak reaktif karena adanya efek stabilisasi dari inti

aromatis flavonoid dan polifenol.

Semua larutan uji yang digunakan dalam penelitian ini memiliki aktivitas

antioksidan sebagai penghambat reaksi oksidasi minyak kelapa. Persentase

penghambatan rata-rata oksidasi minyak kelapa oleh ekstrak etanol daun pandan

[image:51.595.113.483.273.473.2]wangi dan tanin sebagai pembanding dengan metode FTC ditunjukkan pada

Gambar 18.

Gambar 18. Grafik Hubungan Persentase Penghambatan Oksidasi Rata-rata Minyak Kelapa oleh Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi dan Tanin pada Berbagai Waktu Penyimpanan

Data yang diperoleh tersebut didapatkan dari nilai rata-rata hasil persentase

dari tiap ekstrak dan tanin (sebagai kontrol positif) dengan menggunakan

persamaan:

% I = A�A− A�

� x %

Absorbansi yang diperoleh digunakan untuk menghitung persen inhibisi

menggunakan rumus diatas. Kemudian dilakukan regresi antara % I dengan 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A b so rb an si Hari

konsentrasi ekstrak etanol daun pandan wangi. Hasilnya diperoleh kurva baku

dengan persamaan Y= a+bX. Dimana a adalah intersep, dan b adalah slope, yang

selanjutnya dihitung nilai IC50 menggunakan rumus.

IC50 = 5 − ab

Berdasarkan hasil perhitungan persentase inhibisi oksidasi minyak kelapa

pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pandan wangi 0,1 %

mg/mL memiliki aktivitas antioksidan yang paling besar dibandingkan dengan

aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun pandan wangi 0,05 % mg/mL, 0,01 %

mg/mL dan tanin 0,05 % mg/mL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam ekstrak

etanol daun pandan wangi tidak hanya mengandung senyawa tanin namun terdapat

senyawa antioksidan lain, yaitu flavonoid. Ketaren (2008: 134), menyatakan

ekfektivitas antioksidan dapat ditingkatka