ANALISIS TATANIAGA NENAS PALEMBANG

(Kasus Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kotamadya Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan

Oleh : Dedy Hermansyah

A 14105661

PROGRAM SARJANA EKSTENSI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

ANALISIS TATANIAGA NENAS PALEMBANG (Kasus di Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kotamadya Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan)

Oleh :

DEDY HERMANSYAH A 14105661

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian Pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM SARJANA EKSTENSI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

Judul : Analisis Tataniaga Nenas Palembang (Kasus di Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kotamadya Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan)

Nama : DEDY HERMANSYAH

NRP : A 14105661

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Ir. Harmini, MSi NIP. 131 688 732

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M. Agr NIP. 131 124 019

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL ”ANALISIS TATANIAGA NENAS PALEMBANG (KASUS DI DESA SUNGAI MEDANG, KECAMATAN CAMBAI, KOTAMADYA PRABUMULIH, PROVINSI SUMATERA SELATAN)” MERUPAKAN HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Mei 2008

Dedy Hermansyah A 14105661

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotamadya Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Oktober 1983. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Alm Bapak Sudirman dan Ibu Aisyah

Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Muhammadiyah Kotamadya Prabumulih pada tahun 1996. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri I Kotamadya Prabumulih sampai tahun 1999. Penulis melanjutkan kembali ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Muhammadiyah dan lulus pada tahun 2002.

Pada tahun 2002 penulis melanjutkan pendidikan ke program Diploma III (tiga) dengan program studi Manajemen Agribisnis (MAB), Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Pada penghujung tahun 2006 penulis melanjutkan studi di Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, IPB.

Selama perkuliahan di Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis (MAB) penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Pada tahun 2006, penulis bergabung menjadi anggota Lembaga Studi Islam Mahasiswa Ekstensi Manajemen Agribisnis (L-SIMA) IPB dan pada tahun 2007-2008 penulis dipercaya menjadi ketua Umum (L-SIMA) IPB.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah, Rabb yang menurunkan Alquran sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Skripsi ini berjudul ”Analisis Tataniaga Nenas Palembang (Kasus di Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kotamadya Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi saluran tataniaga nenas yang ditelusuri dari daerah sentra produksi sebagai lokasi penelitian serta mempelajari fungsi-fungsi pemasaran, struktur dan perilaku pasar yang terjadi dengan menggunakan pendekatan metode analisis marjin pemasaran pada setiap jalur pemasaran nenas dari tingkat produsen hingga pengecer.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat dibutuhkan. Besar harapan semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan berguna bagi pembaca pada umumnya. Amin

Bogor, Mei 2008

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta (Mamak dan Alm Bapak), serta adik-adikku tersayang, yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, dan doa yang tulus dan ikhlas.

2. Ir. Harmini, MSi selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

3. Ir. Juniar Atmajaya, MS selaku dosen evaluator kolokium yang banyak memberikan masukan dalam perencanaan skripsi

4. Dr. Ir. Ratna Winandi, MS dan Dra. Yusalina, MS selaku dosen penguji yang telah mengarahkan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

5. Petani nenas di Desa Sungai Medang (Bpk Lukman Syurkowie, Bpk Parden, Kak Heri, Kak Nasrul, dll) atas informasi yang diberikan

6. Bapak Teguh Karono yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan selama di lokasi penelitian sehingga penelitian berjalan lancar.

7. Sudarsono yang telah menjadi pembahas dalam seminar dan masukan-masukannya untuk kelancaran skripsi.

8. Dian (L-SIMA), Fajar dan Adi yang telah merelakan peminjaman laptopnya. Semoga amal kebaikannya di balas oleh Allah SWT

9. Ust. Fatih Karim yang selalu menanyakan perjalanan skripsi saya dan motivasinya selama ini.

10. Rekan-rekan seperjuangan di Lembaga Studi Islam Mahasiswa Ekstensi (L-SIMA) IPB yang telah merelakan waktu ku untuk penyelesaian skripsi, selamat berjuang saudara-saudaraku.

11. Rekan-rekanku yang cool n fresh (Jam’an, Nursyam, Sudar, dan Novan) yang tetap memberi semangat dan doanya.

12. Sahabatku Mas Darma Nika Putra, terimakasih atas pertemanannya selama ini semoga Allah SWT membalas budi baiknya

13. Kosan Baihtul Ihsan (BI) (Nursyam, Adi, dan Novan) yang telah menemani dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.

14. Sahabat-sahabatku (Rahmad Mustopa, Mas Henson, Kang Irus, dan Mas Wahyu) terimakasih atas motivasi dan doanya. Thank U Very Much

15. Uwak-uwakku dan saudara sepupuku Kak Mon, Yuk Meri, Kak Kisman, dan Yuk Eva atas kesediaan selama ini telah membantu, mendoakan dan direpotkan penulis.

16. Seluruh staf ekstensi dan teman-teman ekstensi serta semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu per satu. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan anda semua dengan sesuatu yang lebih baik. Amin.

i DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ... i DAFTAR TABEL ... iv DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR LAMPIRAN ... vi I. PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Rumusan Masalah ... 7

Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 11

II. TINJAUAN PUSTAKA Nenas ... 12

Manfaat Tanaman Nenas... 13

Hasil Penelitian Tentang Tataniaga ... 13

III. KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka Teoritis ... 20

Sistem Tataniaga ... 20

Lembaga dan Saluran Pemasaran... 22

Fungsi-fungsi Pemasaran ... 24 Struktur Pasar ... 26 Perilaku Pasar ... 27 Efisiensi Pemasaran ... 28 Marjin Pemasaran ... 30 Farmer’s Share ... 32

Rasio Keuntungan dan Biaya ... 33

Kerangka Operasional ... 33

IV. METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian ... 36

Jenis dan Sumber Data ... 36

Metode Pengambilan Sampel ... 37

Metode Analisis Data ... 38

Metode Analisis Deskriptif ... 38

Analisis Struktur dan Prilaku Pasar ... 38

Analisis Marjin Pemasaran ... 39

Analisis Fungsi-fungsi Pemasaran ... 39

Analisis Rasio dan Kentungan Biaya ... 41

Analisis Farmer’s Share ... 41

V. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

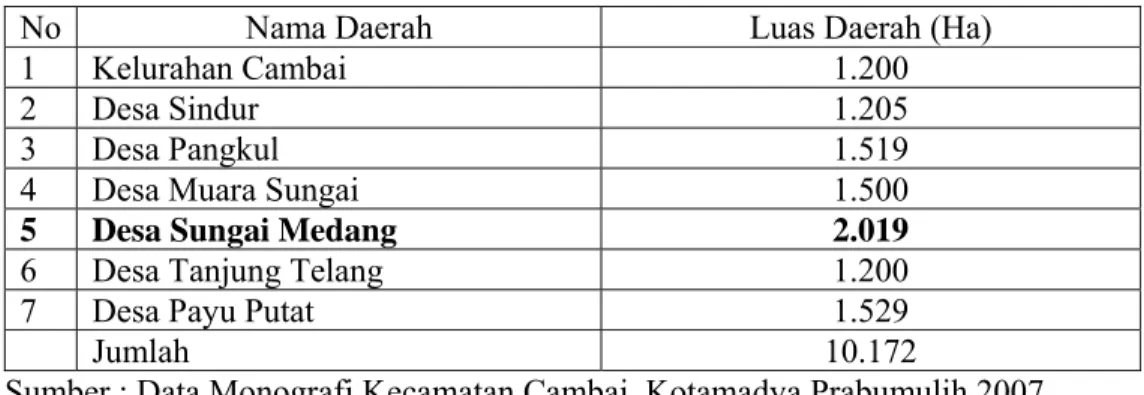

Krakteristik Wilayah ... 44

Penduduk dan Mata Pencaharian ... 46

Sarana dan Prasarana... 47

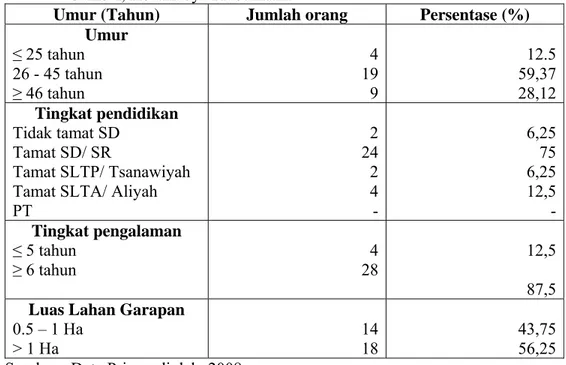

Karakteristik Petani Responden ... 47

Karakteristik Pedagang Responden ... 50

Gambaran Umum Usahatani Nenas ... 52

Pembibitan ... 52

Pengolahan lahan ... 53

Penanaman ... 53

Pemeliharaan ... 54

Pemanenan ... 55

VI. ANALISIS TATANIAGA NENAS PALEMBANG Sistem Tataniaga ... 57

Saluran Pemasaran ... 60

Saluran Pemasaran 1 ... 60

Saluran Pemasaran II... 62

Saluran Pemasaran III ... 63

Fungsi-Fungsi Pemasaran Pada Setiap Lembaga Pemasaran ... 64

Petani ... 67

Pedagang Pengumpul Desa (PPD) ... 68

Pedagang Pengumpul Kota (PPK) ... 69

Pedagang Besar ... 71

Pedagang Pengecer ... 73

Analisis Struktur Pasar ... 74

Jumlah Penjual dan Pembeli dan Mudah Tidaknya Keluar Masuk Pasar ... 74

Jenis dan Keadaan Nenas di Desa Sungai Medang ... 76

Sumber Informasi ... 77

Analisis Perilaku Pasar ... 79

Praktek Pembelian dan Penjualan ... 79

Sistem Penentuan Harga dan Pembayaran ... 80

Kerjasama Antar Lembaga Pemasaran ... 82

Analisis Marjin Pemasaran ... 82

Farmer’s Share ... 86

Rasio Keuntungan dan Biaya ... 87

VII. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 92

Saran ... 94

DAFTAR PUSTAKA ... 95

iii DAFTAR TABEL

Nomor Halaman 1. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha. ... 1

2. Perkembangan Luas Panen (ha), Produktivitas dan Produksi Nenas di Indonesia 2000-2006 ... 4 3. Perkembangan Volume Ekspor Nenas dan Beberapa Komoditi

Buah-Buahan Indonesia Tahun 2003-2006 ... 5 4. Luas Panen (ha), Produktivitas dan Produksi (Ton) Nenas Menurut

Provinsi Sentra Nenas Tahun 2006 ... 6 5. Harga Rata-rata Per bulan Nenas Palembang di Pasar Induk Kramat Jati

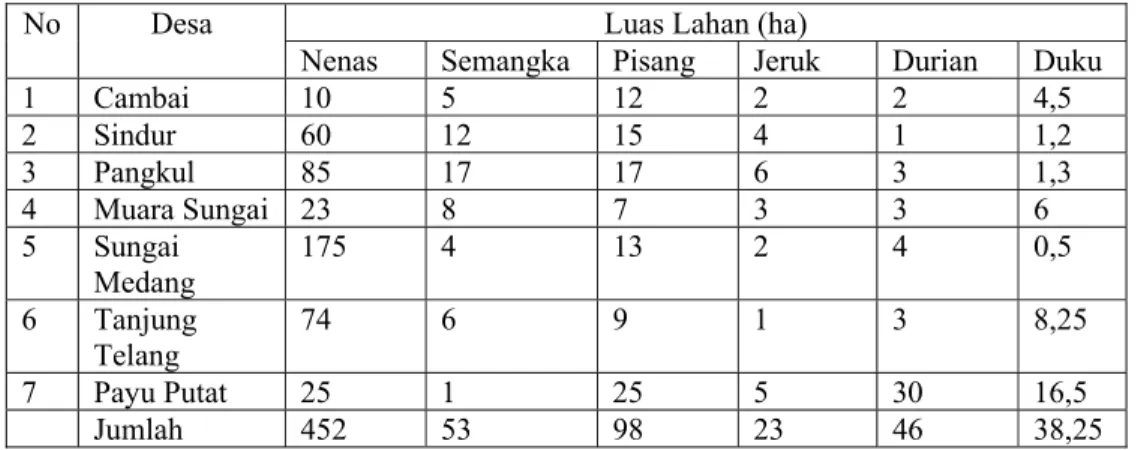

Jakarta (Januari 2007-Maret 2008) ... 9 6. Karakteristik dan Struktur Pemasaran Hasil Pertanian ... 27 7. Jumlah Wilayah Beserta Luas Daerah Kecamatan Cambai, Kotamadya

Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. ... 44 8. Luas Lahan Buah-Buahan di Kecamatan Cambai ... 46 9. Karakteristik Petani Responden di Desa Sungai Medang, Kecamatan

Cambai, Kotamadya Prabumulih ... 48 10. Karakteristik Pedagang Responden Komoditas Nenas Palembang ... 51 11. Fungsi-fungsi Pemasaran yang Dilaksanakan Oleh Lembaga-Lembaga

Pemasaran Nenas di Desa Sungai Medang ... 65 12. Analisis Marjin Tataniga Nenas Pada Saluran 1, 2, dan 3 di Desa Sungai

Medang, Kecamatan Cambai, Kotamadya Prabumulih ... 83 13. Farmer’s Share Pada Saluran Tataniaga Nenas... 86 14. Rasio Keuntungan dan Biaya Pada Saluran Pemasaran Nenas di Desa

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman 1. Konsep Marjin Pemasaran ... 31

2. Kerangka Pemikiran Operasional ... 35 3. Skema Saluran Tataniaga Nenas Palembang di Desa Sungai Medang,

v LAMPIRAN

Nomor Halaman 1. Sifat dan Karakteristik Beberapa Jenis Kultivar Nenas ... 98

2. Karakteristik Tujuh Varietas Nenas di Indonesia ... 99 3. Peta Daerah Kota Prabumulih ... 101 4. Petani Responden di Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai

Kotamadya Prabumulih Tahun 2008 ... 102 5. Biaya Pemasaran Nenas yang Dikeluarkan oleh Setiap Lembaga

Pemasaran Pada Saluran 1 ... 104 6. Biaya Pemasaran Nenas yang Dikeluarkan oleh Setiap Lembaga

Pemasaran Pada Saluran 2 ... 105 7. Biaya Pemasaran Nenas yang Dikeluarkan oleh Setiap Lembaga

Pemasaran Pada Saluran 3 ... 106 8. Kuesioner Penelitian Terhadap Petani ... 107 9. Kuesioner Penelitian Terhadap Lembaga Pemasaran ... 109

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

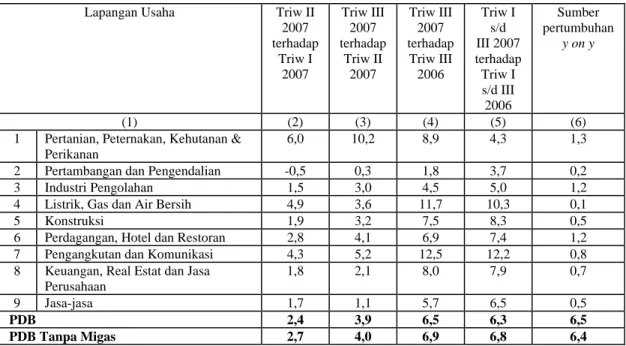

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2007 mencapai 6,5 persen dibanding kuartal yang sama tahun lalu. Sumbangan tertinggi pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor pertanian sebesar 1,3 persen. Perkembangan ekonomi pada triwulan III/2007 menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor pertanian sebesar 10,2 persen, karena terjadinya pertumbuhan yang cukup tinggi pada produk sub sektor perkebunan (33,7 persen)1. Kontributor sektor pertanian terhadap laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sepanjang tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha (Persentase) Lapangan Usaha Triw II

2007 terhadap Triw I 2007 Triw III 2007 terhadap Triw II 2007 Triw III 2007 terhadap Triw III 2006 Triw I s/d III 2007 terhadap Triw I s/d III 2006 Sumber pertumbuhan y on y (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

6,0 10,2 8,9 4,3 1,3

2 Pertambangan dan Pengendalian -0,5 0,3 1,8 3,7 0,2

3 Industri Pengolahan 1,5 3,0 4,5 5,0 1,2

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 4,9 3,6 11,7 10,3 0,1

5 Konstruksi 1,9 3,2 7,5 8,3 0,5

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 2,8 4,1 6,9 7,4 1,2

7 Pengangkutan dan Komunikasi 4,3 5,2 12,5 12,2 0,8

8 Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan

1,8 2,1 8,0 7,9 0,7

9 Jasa-jasa 1,7 1,1 5,7 6,5 0,5

PDB 2,4 3,9 6,5 6,3 6,5

PDB Tanpa Migas 2,7 4,0 6,9 6,8 6,4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2008 1

2 Hortikultura adalah salah satu sumber pertumbuhan baru pertanian yang sangat diharapkan peranannya dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan hortikultura dengan menggunakan teknologi maju dan dikelola secara profesional akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan pengelola agribisnis, menambah penerimaan daerah dan devisa negara. Pengembangan hortikultura juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan program diversifikasi produk pertanian yang pada akhirnya menambah pangsa pasar serta daya saing, sehingga dapat lebih menguntungkan bagi para pelaku agribisnis, termasuk pelaku agribisnis skala kecil dan menengah, serta pelaku agribisnis pada umumnya (Baharsjah, 1993).

Komoditas hortikultura merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, mengingat wilayah Indonesia yang sebagian besar iklimnya cocok untuk tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura disini memiliki klasifikasi antara lain : sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Keuntungan iklim tropis di Indonesia merupakan keuntungan alamiah dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki iklim sub tropis, sehingga dapat dijadikan sebagai negara penghasil produk buah-buahan tropis terbesar di dunia

Saat ini buah telah menjadi komoditas perdagangan internasional. Beberapa jenis buah unggulan Indonesia yang dapat bersaing di pasar internasional diantaranya adalah pisang, mangga, manggis, jeruk, salak, pepaya, nenas, rambutan, durian, semangka, nangka dan duku2. Prospek agribisnis buah-buahan, khususnya nenas

2

Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Potensi, Prospek dan Peluang Buah Tropika Nusantara Dalam Menghadapi Pasar Global. www.hortikultura.go.id 28 Maret 2005.

sangat cerah, baik di pasar dalam negeri maupun pasar untuk ekspor. Permintaan pasar dalam negeri terhadap buah nenas cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, semakin baiknya pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran penduduk akan nilai gizi dari buah-buahan3.

Nenas (Ananas cosmosus (L) Merr) sebagai salah satu komoditas buah-buahan berasal dari amerika tropis, yakni Brasil, Argentina dan Peru. Pada saat ini nenas telah tersebar ke seluruh dunia, terutama di sekitar Khatulistiwa. Di Indonesia, tanaman nenas sangat banyak dikembangkan di tegalan dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Daerah penghasil nenas yang terkenal diantaranya Subang dan Bogor (Jawa Barat), Riau, Palembang (Sumatera Selatan) dan Blitar (Jawa Timur).

Nenas merupakan salah satu kontributor terbesar dalam perkembangan produksi buah-buahan di Indonesia. Total produksi buah nenas tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 54,34 persen dari tahun 2005. Dari total produksi sebesar 925.082 ton pada tahun 2005 meningkat menjadi 1.427.781 ton pada tahun 2006. Sedangkan persentase luas panen buah nenas tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 114,49 persen dari tahun 2005. Pada tahun 2005 luas panen buah nenas seluas 9.962 hektar meningkat hingga 21.368 hektar pada tahun 2006. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 2.

3Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Produk Agroindustri Nenas Pada Skala Semi Produksi (Pilot Plant) di Kab. Subang, www.lipi.go.id,1 Februari 2007

4 Tabel 2. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Nenas di Indonesia

Tahun 2000-2006

Thn Nenas Kenaikan/Penurunan Terhadap Tahun Sebelumnya Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ton/ha) Produksi (Ton)

L. Panen Produktivitas Produksi Absolut % Absolut % Absolut %

2000 6.994 562.3 393.299 - - - 2001 7.960 621.8 494.968 966 13,81 59.5 10,58 101.669 25,85 2002 9.034 615 555.588 1.074 13,49 -6.8 -1,10 60.620 12,25 2003 7.130 949.6 677.089 -1.904 -21,08 334.6 54,41 121.501 21,87 2004 11.432 621 709.918 4.302 60,34 -328.6 -34,61 32.829 4,85 2005 9.962 928.6 925.082 -1.470 -12,86 307.6 49,53 215.164 30,31 2006 21.368 668.2 1.427.781 11.406 114,49 -260.4 -28.04 502.699 54,34

Sumber :Direktorat Jenderal Hortikultura, 2008

Nenas merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki prospek yang cerah, karena disamping menghasilkan devisa juga berperan dalam meningkatkan pendapatan petani. Dipilihnya nenas sebagai salah-satu komoditi unggulan, didasarkan pada peta pengembangan agribisnis hasil Riset Unggulan Strategi Nasional (RUSNAS), dan pangsa pasar yang besar dalam ekspor.

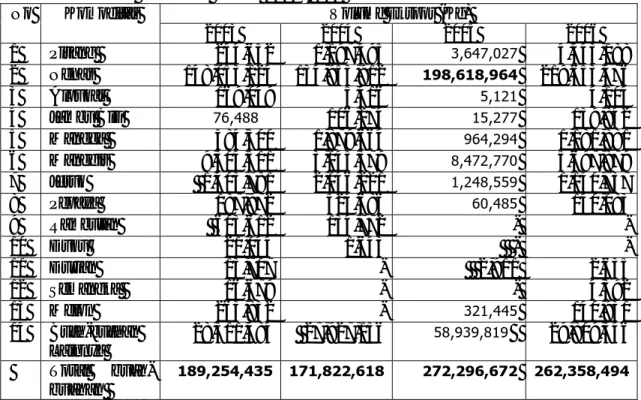

Indonesia merupakan salah satu Negara pengekspor nenas utama di dunia selain Thailand, Filipina, India, Brazil. Cina, Nigeria, Meksiko, Colombia dan USA. Nenas Indonesia diekspor dalam bentuk segar maupun olahan seperti sirup, dan nenas kaleng. Negara tujuan ekspor nenas Indonesia diantaranya adalah USA, Denmark, Jerman, Singapura, Kanada, Jepang, Korea, Malaysia, Uni Emirat Arab dan Hongkong. Perkembangan volume ekspor nenas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Volume Ekspor Nenas dan Beberapa Komoditi Buahan-buahan Indonesia Tahun 2003-2006

No Komoditas Volume Ekspor (Kg)

2003 2004 2005 2006 1 Pisang 244,652 1,197,495 3,647,027 4,443,188 2 Nenas 148,053,124 134,953,912 198,618,964 219,653,476 3 Alpukat 169,049 5,416 5,121 4,104 4 Jambu Biji 76,488 106,274 15,277 139,842 5 Mangga 584,500 1,879,664 964,294 1,181,881 6 Manggis 9,304,511 3,045,379 8,472,770 5,697,879 7 Jeruk 1,403,781 2,046,221 1,248,559 1,140,737 8 Pepaya 187,972 524,686 60,485 140,083 9 Rambutan 603,612 134,772 -10 Duku 21,044 1,643 - -11 Durian 13,707 - 2,911 2,635 12 Semangka 16,679 - - 4,392 13 Melon 263,832 - 321,445 140,931 14 Buah-buahan Lainnya 28,311,484 27,927,156 58,939,819 29,809,346 Total buah-buahan 189,254,435 171,822,618 272,296,672 262,358,494 Sumber : BPS, 2008

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa perkembangan ekspor nenas Indonesia cenderung meningkat. Pada tahun 2003 volume ekspor nenas sebesar 148.053.124 kilogram. Namun pada tahun 2004 volume ekspor nenas mengalami penurunan sebesar 8,84 persen sehingga jumlah yang dapat diekspor Indonesia hanya sebesar 134.953.912 kilogram. Perkembangan volume ekspor kembali mengalami kenaikan pada tahun 2005. Dimana pada tahun tersebut, Indonesia dapat mengekspor sebanyak 198.618.964 kilogram atau terjadi peningkatan sebesar 47,17 persen. Pada tahun 2006 ekspor nenas kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 219.653.476 kilogram atau sekitar 10,59 persen dibandingkan tahun 2005.

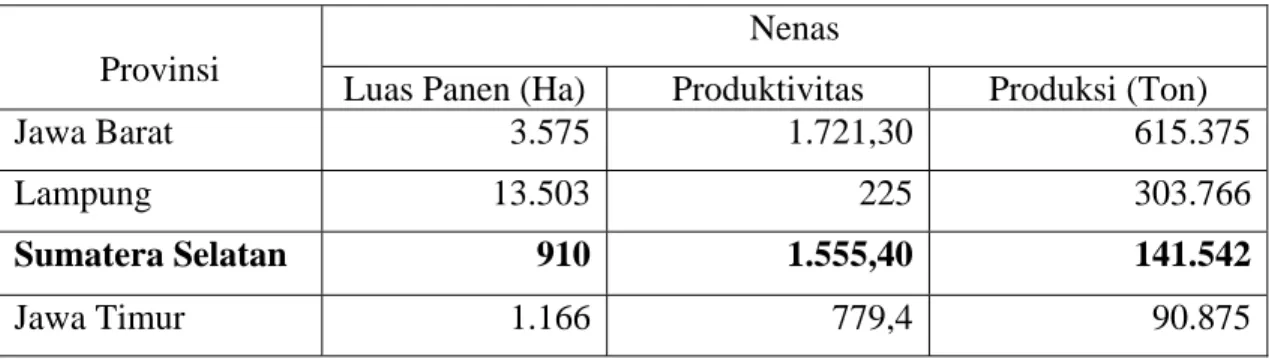

6 Tabel 4. Luas Panen (Ha). Produktivitas, dan Produksi (Ton) Nenas Menurut Provinsi

Sentra Nenas Tahun 2006. Provinsi

Nenas

Luas Panen (Ha) Produktivitas Produksi (Ton)

Jawa Barat 3.575 1.721,30 615.375

Lampung 13.503 225 303.766

Sumatera Selatan 910 1.555,40 141.542

Jawa Timur 1.166 779,4 90.875

Sumber : Departemen Pertanian, 2008

Tabel 4 menyajikan data luas panen, produktivitas, dan produksi nenas selama tahun 2006 menurut beberapa Provinsi sentra utama nenas di Indonesia. Pada tabel tersebut Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Lampung. Dengan produksi sebanyak 141.542 ton, dan luas panen sekitar 910 hektar serta produktivitas sebesar 1.555,40 ton per hektar pada tahun 2006. Sumatera Selatan merupakan salah satu pemasok utama nenas ke pulau Jawa. Nenas Palembang yang selama ini telah dikenal di kota-kota pulau Sumatera dan Jawa bukan berasal dari kota tersebut, di Palembang tidak terdapat kebun nenas. Nenas tersebut banyak didatangkan dari Ogan Ilir, Prabumulih, Muaraenim, Ogan Komering Ilir, dan kawasan lainnya di Sumatera Selatan4.

Desa Sungai Medang adalah salah satu desa yang letaknya di Kecamatan Cambai Kotamadya Prabumulih. Desa ini merupakan sentra utama produksi nenas di kota Prabumulih. Hasil produksi nenas di desa Sungai Medang sebagian besar dijual

4

ke Pulau Jawa terutama Pasar Induk Kramat Jati dan hanya sebagian kecil yang dijual di kota-kota di Sumatera seperti Palembang, Prabumulih, Lubuk-Linggau dan Lahat.

1.2. Perumusan Masalah

Nenas Prabumulih atau yang lebih dikenal dengan sebutan nenas Palembang sangat terkenal kelezatannya di berbagai penjuru kota Sumatera dan Jawa. Manisnya rasa dan segarnya kandungan air nenas membuat buah yang daunnya berduri itu banyak dikonsumsi sebagai buah segar dan diolah menjadi campuran masakan5. Kota Prabumulih sebagai sentra utama buah nenas di Provinsi Sumatera Selatan berusaha meningkatkan produksi dan nilai tambah nenas agar dapat meningkatkan pendapatan daerah pada khususnya dan meningkatkan kontribusi pertanian terhadap perekonomian nasional pada umumnya. Pada Tahun 2006 tercatat luas panen nenas di Kota Prabumulih sebesar 114 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 15.196 ton. (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Selatan, 2007).

Kondisi kebun nenas di kota Prabumulih bukan merupakan kebun yang bersifat monokultur tetapi kebun yang bersifat tumpang sari, sehingga dalam satu kebun terdapat tanaman nenas dengan tanaman lain. Tanaman yang biasanya ditanam dengan tanaman nenas yaitu tanaman karet (Hevea braziliensis) sebagai tanaman utama.

Petani sebagai produsen nenas di Desa Sungai Medang belum menganggap nenas sebagai suatu komoditi yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah petani yang mengelola kebun nenas dengan baik, umumnya mereka

5

8 menganggap berkebun nenas hanya sebagai sampingan, sementara yang menjadi pokok utamanya adalah tanaman karet. Para petani umumnya masih merasa bingung dengan pemasaran nenas karena yang dijual selama ini hanya buah segar yang harganya sangat ditentukan oleh para pedagang. Terbatasnya kemampuan petani dalam pengembangan produk olahan nenas menjadikan kurangnya daya saing yang dimiliki petani sehinnga hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari hasil penjualan. Harga buah nenas yang dijual ditentukan oleh para pedagang dan memposisikan petani sebagai penerima harga (price taker). Posisi tersebut mengakibatkan peran pedagang lebih menonjol dalam menentukan harga dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan petani.

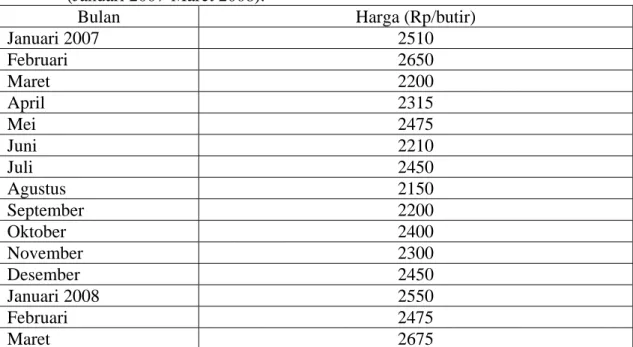

Desa Sungai Medang sebagai penghasil utama buah nenas di kota Prabumulih belum dapat meningkatkan produksinya secara optimal. Hal ini disebabkan petani masih belum berminat untuk meningkatkan jumlah produksi nenasnya. Petani merasa harga yang diterima oleh petani produsen relatif jauh lebih rendah dibanding harga akhir di konsumen. Tabel 5 menyajikan harga rata-rata nenas Palembang per buah menurut bulan di Pasar Induk Kramat Jati. Pada tabel tersebut terlihat bahwa harga nenas Palembang cenderung stabil dikisaran antara 2200 sampai dengan 2600 rupiah per buah.

Harga nenas Palembang di Pasar Induk Kramat Jati relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan nenas yang berasal dari Subang, Bogor, Jambi dan Lampung. Hal ini dikarenakan konsumen maupun pedagang lebih menyukai nenas jenis ini selain rasanya yang terkenal sangat manis, ukurannya yang seragam dan tahan lama menjadikan nenas ini sebagai pilihan utama dibandingkan dengan jenis nenas yang

berasal dari daerah lain di Indonesia. Berikut disajikan harga rata-rata per bulan buah nenas Palembang di Pasar Induk Kramat Jati pada Januari 2007 hingga Maret 2008 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Harga Rata-rata Perbulan Nenas Palembang di Pasar Induk Kramat Jati (Januari 2007-Maret 2008).

Bulan Harga (Rp/butir)

Januari 2007 2510 Februari 2650 Maret 2200 April 2315 Mei 2475 Juni 2210 Juli 2450 Agustus 2150 September 2200 Oktober 2400 November 2300 Desember 2450 Januari 2008 2550 Februari 2475 Maret 2675

Sumber : Pasar Induk Kramat Jati, 2008 (diolah)

Sementara itu harga nenas di tingkat petani produsen berkisar antara 800 sampai 1000 rupiah perbutir (Badan Pusat Statistik Prabumulih, 2007), dan jika dibandingkan dengan harga rata-rata di Pasar Induk Kramat Jati maka ada selisih margin yang cukup besar antara produsen dan pedagang. Harga di tingkat petani apabila ditinjau dengan harga di tingkat pedagang pengecer dan supermarket di Jakarta, dimana harga untuk nenas Palembang dijual sebesar 3500 sampai dengan 4000 rupiah per buah6.

6

10 Petani sebagai produsen sekaligus pihak penerima harga (price taker) dalam posisi tawar-menawar sering tidak seimbang. Seringkali petani dikalahkan dengan kepentingan pedagang yang terlebih dahulu mengetahui harga. Selain itu juga petani tidak memiliki informasi pasar yang lengkap, padahal tinggi rendahnya harga jual nenas tergantung dari informasi pasar. Hal ini menyebabkan lemahnya posisi petani dalam rantai pemasaran.

Jauhnya lokasi pemasaran dari sentra produksi memungkinkan timbulnya risiko pada petani, seandainya petani yang menjual langsung kepada konsumen akhir berupa biaya transportasi. Sedangkan apabila menjual hasil-hasil di daerah produksinya, petani menghadapi resiko harga penjualan terlalu rendah. Saluran pemasaran nenas umumnya seperti komoditi pertanian lainnya. Karakteristik saluran distribusinya cenderung memiliki jalur panjang dan bernilai rendah. Akibat dari permasalahan ini, segala perangsang yang membangun usaha nenas secara utuh belum dicapai secara maksimal, dan mengingat masih banyaknya petani yang melakukan diversifikasi dalam berusahatani. Selain itu juga petani belum dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam usaha penyerapan teknologi pasca panennya.

Mengacu pada uraian diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagaimanakah saluran tataniaga pada komoditas nenas Palembang di Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kotamadya Prabumulih sebagai lokasi penelitian? 2) Bagaimana fungsi-fungsi pemasaran, struktur dan perilaku pasar yang terjadi? 3) Bagaimana marjin pemasaran pada setiap jalur pemasaran?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi saluran tataniaga nenas yang ditelusuri dari daerah sentra produksi Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kotamadya Prabumulih

2) Mempelajari fungsi-fungsi pemasaran serta menganalisis struktur dan perilaku pasar yang terjadi.

3) Menganalisis marjin pemasaran pada setiap jalur pemasaran nenas dari tingkat produsen hingga pengecer.

1.4. Kegunaan Penelitian

1) Petani dan lembaga pemasaran sebagai bahan informasi untuk meningkatkan kerjasama dan pendapatannya dalam proses tataniaga nenas Palembang.

2) Pemerintah sebagai informasi dan bahan masukan untuk menetapkan kebijakan dalam mencari alternatif pemecahan masalah tataniaga nenas Palembang, khususnya di wilayah Kotamadya Prabumulih.

3) Pihak lain sebagai bahan masukan atau rujukan bagi penelitian berikutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Nenas

Nenas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama ilmiah Ananas comosus. Memiliki nama daerah danas (Sunda) dan neneh (Sumatera). Dalam bahasa Inggris disebut pineapple dan orang-orang Spanyol menyebutnya pina. Nenas berasal dari Brasilia (Amerika Selatan) yang telah di domestikasi disana sebelum masa Colombus. Pada abad ke-16 orang Spanyol membawa nenas ini ke Filipina dan Semenanjung Malaysia, masuk ke Indonesia pada abad ke-15 (1599). Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman pekarangan, dan meluas dikebunkan di lahan kering (tegalan) di seluruh wilayah nusantara. Tanaman ini kini dipelihara di daerah tropik dan sub tropik.

Berdasarkan habitus tanaman, terutama bentuk daun dan buah dikenal 4 jenis golongan nenas (Lampiran 1) secara ringkas yaitu : Cayene (daun halus, tidak berduri, buah besar), Queen (daun pendek berduri tajam, buah lonjong mirip kerucut), Spanyol/Spanish (daun panjang kecil, berduri halus sampai kasar, buah bulat dengan mata datar) dan Abacaxi (daun panjang berduri kasar, buah silindris atau seperti piramida). Varietas cultivar nenas yang banyak ditanam di Indonesia (Lampiran 2) termasuk golongan Cayene dan Queen. Golongan Spanish dikembangkan di India Barat, Puerto Rico, Mexico dan Malaysia. Golongan Abacaxi banyak ditanam di Brazilia. Dewasa ini ragam varietas nenas yang dikategorikan unggul adalah nenas Bogor, Subang dan Palembang.

2.2. Manfaat Tanaman Nenas

Bagian utama yang bernilai ekonomi penting dari tanaman nenas adalah buahnya. Buah nenas selain dikonsumsi segar juga diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman, seperti selai, buah dalam sirop dan lain-lain. Rasa buah nenas manis sampai agak masam segar, sehingga disukai masyarakat luas. Disamping itu, buah nenas mengandung gizi cukup tinggi dan lengkap. Buah nenas mengandung enzim bromelain, (enzim protease yang dapat menghidrolisa protein, protease atau peptide), sehingga dapat digunakan untuk melunakkan daging. Enzim ini sering pula dimanfaatkan sebagai alat kontrasepsi Keluarga Berencana. Buah nenas bermanfaat bagi kesehatan tubuh, sebagai obat penyembuh penyakit sembelit, gangguan saluran kencing, mual-mual, flu, wasir dan kurang darah. Penyakit kulit (gatal-gatal, eksim dan kudis) dapat diobati dengan diolesi sari buah nenas. Kulit buah nenas dapat diolah menjadi sirup atau diekstrasi cairannya untuk pakan ternak.

2.4. Hasil Penelitian Tentang Tataniaga

Di bawah ini disajikan beberapa hasil penelitian mengenai kondisi tataniaga dari berbagai tanaman pangan dan hortikultura. Tataniaga dilihat berdasarkan konsep saluran dan lembaga pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran, marjin pemasaran, farmer’s share dan struktur pasar.

Analisis sistem tataniaga cabai rawit merah yang diteliti Muklish (2000) di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) struktur pasarnya cenderung tidak bersaing sempurna (oligopoli). Hal ini ditunjukkan dalam perilaku pasar, penentuan harga ditentukan oleh pedagang grosir PIKJ yang mempunyai kekuatan tawar-menawar

14 yang lebih tinggi dibanding pedagang pengecer. Sedangkan struktur pasar pada tingkat pengecer cenderung bersaing sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah penjual, kemudahan memasuki pasar, tidak adanya pembedaan cabai rawit merah. Secara keseluruhan berdasarkan analisis struktur, perilaku dan keragaan pasar cabai rawit merah maka disimpulkan bahwa setiap tataniaga cabai rawit merah di daerah konsumen DKI Jakarta belum efisien. Berdasarkan hasil analisis sebaran marjin tataniaga dapat diketahui bahwa sebaran marjin kurang merata. Hal ini menunjukkan tataniaga cabai rawit merah belum efisien

Tataniaga cabai rawit merah dari daerah sentra pare (Kediri) ke Pasar Jatinegara lebih efisien dari pada ke Pasar Tanah Abang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai farmer’s share di Pasar Jatinegara (21.15 persen) lebih besar dibandingkan nilai farmer’s share Pasar Tanah Abang (20.68 persen)

Hasniah (2005) melakukan penelitian mengenai sistem dan efisiensi tataniaga komoditas pepaya sayur. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabuapaten Bogor. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja). Metode penelitian yang dipergunakan untuk mengidentifikasi saluran tataniaga pepaya sayur di Desa Sukamaju adalah melalui penelusuran terhadap saluran tataniaga mulai dari petani, pedagang pengumpul, pedagang grosir sampai ke pedagang pengecer.

Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan menganalisis saluran tataniaga, fungsi-fungsi tataniaga, struktur pasar serta perilaku pasar, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis marjin tataniaga, farmer’s share serta rasio keuntungan dan biaya. Saluran tataniaga di Desa Sukamaju terdiri dari tiga buah

saluran tataniaga yaitu saluran tataniaga 1 (petani-pedagang pengumpul-pedagang grosir-pedagang pengecer-konsumen), saluran tataniaga 2 (petani-pedagang pengumpul-pedagang pengecer-konsumen), saluran tataniaga 3 (petani-pedagang pengecer-konsumen).

Struktur pasar yang dihadapi petani pepaya sayur di Desa Sukamaju cenderung bersifat pasar bersaing sempurna karena jumlah petani yang banyak, dan petani bebas untuk keluar masuk pasar. Selain itu produk petani bersifat homogen. Sistem penentuan harga dilakukan oleh pedagang berdasarkan harga yang berlaku di pasar sehingga kedudukan petani dalam sistem tataniaga sangat lemah. Petani bertindak sebagai price taker. Struktur pasar yang dihadapi pedagang pengumpul di Desa Sukamaju adalah oligopsoni. Hal ini terlihat dari adanya hambatan bagi pedagang dari daerah lain untuk keluar masuk pasar. Hambatan tersebut berupa kolusi terselubung diantara pedagang pengumpul yang menguasai pasar. Struktur pasar yang dihadapi pedagang grosir adalah oligopoli karena pedagang grosir memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar dan memiliki hambatan untuk keluar masuk pasar. Struktur pasar yang dihadapi pedagang pengecer adalah pasar persaingan sempurna, karena jumlah pedagang pengecer yang banyak, produk bersifat homogen, harga berdasarkan mekanisme pasar dan pedagang pengecer tidak dapat untuk mempengaruhi harga pasar. Selain itu pedagang pengecer bebas keluar masuk pasar.

Berdasarkan analisis marjin tataniaga diketahui bahwa saluran tataniaga 3 yang paling efisien karena memiliki marjin tataniaga terkecil. Farmer’s share tertinggi juga terdapat pada saluran tataniaga 3. Namun rasio keuntungan dan biaya tataniaga pepaya sayur tertinggi terdapat pada saluran tataniaga 2. Efisiensi

16 tataniaga pepaya sayur tercapai jika saluran tataniga yang dipergunakan adalah saluran tataniaga 3. Selain itu saluran tataniaga 3 juga menghasilkan keuntungan terbesar bagi petani.

Lestari (2006) melakukan penelitian tentang analisis tataniaga Bengkuang di Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pendistribusian bengkuang Prembun melibatkan beberapa lembaga pemasaran yaitu pedagang pengumpul, pedagang antar kota (PAK), pedagang grosir, pedagang pengecer-1 dan pengecer-2. Terdapat enam saluran pemasaran bengkuang Kecamatan Prembun dengan daerah tujuan pemasaran Yogyakarta, Klaten, Bandung, dan Jakarta.

Petani melakukan fungsi pemasaran berupa fungsi penjualan, sedangkan fungsi transportasi, pembiayaan, sortasi dan grading kadang-kadang dilakukan. Pada tingkat pedagang pengumpul dan pedagang antar kota, melakukan semua fungsi pemasaran sedangkan untuk fungsi penyimpanan tidak dilakukan. Untuk tingkat pedagang pengecer-1 melakukan semua fungsi pemasaran kecuali pengemasan dan penyimpanan tidak dilakukan. Begitu pula dengan pedagang pengecer-2 yang melakukan semua fungsi pemasaran kecuali pengemasan dan penyimpanan. Pada tingkat pedagang grosir, tidak melakukan fungsi pengemasan dan transportasi namun pada waktu tertentu melakukan fungsi penyimpanan.

Struktur yang terjadi bila dilihat secara keseluruhan dari petani dan juga tingkat lembaga perantara menunjukkan bahwa pasar yang terbentuk tidak bersaing sempurna. Hal ini terlihat dari jumlah pedagang yang tidak terlalu banyak dan diferensiasi produk tidak begitu berpengaruh.

Hasil analisis marjin pemasaran menunjukkan pada masing-masing lembaga pemasaran terlihat bahwa sebaran marjin keuntungan dan marjin biaya yang ditanggung oleh masing-masing lembaga pemasaran berbeda. Sesuai dengan fungsi-fungsi pemasaran yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Marjin terbesar terdapat pada jalur VI dan terkecil terdapat pada jalur II. Secara operasional dari keenam jalur pemasaran yang ada jalur II merupakan jalur yang efisien. Hal ini terlihat dari marjin pemasaran yang rendah, farmer share yang paling tinggi.

Vinifera (2006) dalam analisis tataniaga komoditi kelapa kopyor di Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses tataniaga kelapa kopyor melibatkan beberapa lembaga pemasaran yaitu petani, pedagang pengumpul I, pedagang pengumpul II, pedagang besar, dan pengecer. Terdapat tiga saluran pemasaran kelapa kopyor, yaitu terdiri dari saluran pemasaran I (petani-pedagang pengumpul I-pedagang besar-pedagang pengecer-konsumen), saluran pemasaran II (petani-pedagang pengumpul I-pedagang pengumpul II-I-pedagang besar-I-pedagang pengecer-konsumen), saluran pemasaran III (petani-pedagang pengumpul II-pedagang besar-pedagang pengecer-konsumen). Dari ketiga jalur pemasaran tersebut, saluran yang paling banyak digunakan petani adalah saluran pemasaran II dan saluran pemasaran III yaitu sebanyak 36,67 persen atau sekitar 11 orang petani, sedangkan petani yang menggunakan saluran pemasaran I sebanyak 26,67 persen atau delapan orang petani.

Dilihat dari struktur pasar yang ada pada para pelaku tataniaga kelapa kopyor maka untuk pedagang pengumpul I, pedagang pengumpul II, dan pedagang

18 pengecer lebih cenderung bersifat pasar bersaing sempurna. Sedangkan untuk pedagang besar cenderung mengarah pada struktur pasar oligopoli. Berdasarkan perhitungan margin pemasaran, saluran pemasaran III memiliki total margin pemasaran yang paling kecil dan memiliki total biaya pemasaran paling kecil diantara ketiga saluran pemasaran lainnya. Rasio keuntungan dan biaya tertinggi pada analisis tataniaga kelapa kopyor terdapat pada saluran pemasaran III. Bagian terbesar yang diterima oleh petani kelapa kopyor (farmer’s share) juga berada pada saluran pemasaran III. Dengan demikian saluran pemasaran III merupakan saluran pemasaran yang paling menguntungkan bagi petani.

Perilaku pasar yang dihadapi, maka dalam praktek penjualan dan pembelian telah terjalin kerjasama yang cukup baik antar lembaga pemasaran sebagai cara untuk menciptakan stabilitas pasar. Penentuan harga antara petani dengan pedagang pengumpul I dan pedagang pengumpul II berdasarkan tawar-menawar dan penentuan sepihak dari pedagang, petani sebagai penerima harga (price taker). Harga yang terjadi berdasarkan mekanisme pasar. Sistem pembayaran yang terjadi adalah sistem pembayaran tunai, sistem panjer, dan sistem pembayaran kemudian.

Simamora (2007), meneliti tentang analisis sistem tataniaga pisang. Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Baru Buring, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dari hasil penelitiannya terdapat empat saluran tataniaga yaitu : 1) Petani – PPD – Grosir I – Pengecer – Konsumen. 2) Petani – PPD – Grosir II – Pedagang Pengecer – Konsumen. 3) Petani – PPD – Grosir I – Grosir II – Pedagang Pengecer – Konsumen. 4) Petani – Konsumen Lokal. Struktur pasar yang terjadi pada petani, PPD dan pedagang pengecer adalah oligopsoni, sedangkan untuk grosir I dan pedagang grosir II adalah oligopoli.

Dalam penentuan harga antara petani dan pedagang sebagian dilakukan tawar menawar dan sebagian lagi langsung ditentukan oleh pedagang terhadap petani karena ada ikatan hutang piutang.

Berdasarkan nilai marjin pemasaran maka jalur III adalah yang paling besar dengan nilai marjin Rp. 660 (66.36%) dan diikuti oleh jalur II sebesar Rp. 651.56 (66.08%) dan jalur I sebesar Rp. 607.78 (64.50%) dari rasio keuntungan terhadap biaya jalur I merupakan yang paling besar yaitu Rp. 3.39 dan berada pada tingkat pengecer. Berdasarkan analisis efisiensi pemasaran maka jalur I dikatakan lebih efisien jika dibandingkan jalur II dan III. Pada jalur pemasaran satu total marjinnya sebesar Rp 607.78 atau 64.50 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan total marjin saluran kedua sebesar Rp 651.56 atau 66.08 persen dan jalur pemasaran ketiga sebesar sebesar Rp 660.00 atau 66.36 persen dari harga jual pengecer. Sedangkan keuntungan terbesar berada pada jalur pemasaran pertama sebesar Rp 422.79 atau 44.87 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan keuntungan pada jalur pemasaran dua sebesar Rp374.91 atau 38.02 persen, dan pada jalur pemasaran tiga sebesar Rp293.60 atau sebesar 26.52 persen dari harga jual pengecer.

Dalam penelitian analisis tataniaga nenas kali ini melakukan penelusuran melalui jalur distribusi pemasaran yang diawali dari petani, kemudian melibatkan sejumlah lembaga pemasaran. Penelitian ini menganalisis saluran pemasaran, struktur pasar dan perilaku pasar, margin pemasaran, rasio keuntungan dan biaya, serta farmer’s share, yang diamati dari pasar yang menjadi lokasi distribusi produk tersebut.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Teoritis 3.1.1. Sistem Tataniaga

Tataniaga adalah kegiatan perdagangan yang merupakan penggabungan antara aliran barang-barang dan jasa-jasa dari tingkat produksi sampai ke konsumsi (Abbott, 1987). Menurut kotler (2002), pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya melibatkan individu dan kelompok dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Kohl dan Uhl (1985), mendefinisikan tataniaga pertanian merupakan keragaan dari semua aktivitas bisnis dalam aliran barang dan jasa komoditas pertanian mulai dari tingkat produksi (petani) sampai konsumen akhir, yang mencakup aspek input dan output pertanian. Untuk menganalisis sistem tataniaga dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Fungsi (The Functional Approach), yang terdiri dari fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan), fungsi fisik (penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan), dan fungsi fasilitas (standarisasi, pembiayaan, resiko dan informasi pasar).

2) Pendekatan Kelembagaan (The Institutional Approach), yang terdiri dari pedagang perantara, pedagang spekulan, pengolah dan organisasi-organisasi yang memberikan fasilitas pemasaran.

3) Pendekatan Perilaku (The Behavioral System Approach). Pendekatan ini merupakan pelengkap dari kedua fungsi di atas, yaitu menganalisis aktivitas-aktivitas yang ada dalam proses pemasaran seperti perubahan dan perilaku lembaga pemasaran. Pendekatan perilaku ini terdiri dari pendekatan input-output, power, communication, dan adaptive behaviour sistem.

Sistem tataniaga pertanian merupakan kesatuan sistem dari aktivitas ekonomi yang dimulai dari proses produksi barang-barang pertanian sampai dengan tingkat konsumsi (Purcell, 1979). Fungsi ekonomi dalam sistem tataniaga ini berjalan secara interaktif dan terkoordinasi untuk menciptakan saluran pemasaran yang ringkas, sehingga penyediaan produk menjadi efektif dan efisien. Sistem ini disusun oleh komponen-komponen terkecil yang disebut dengan sub-sistem. Komponen-komponen ini bekerjasama dalam suatu kesatuan yang terorganisasi dan saling tergantung antara bagian satu dengan bagian yang lain. Sistem pemasaran terdiri dari sistem komunikasi (communication system), sistem teknis (technical system) dan sistem kekuatan (power system).

Communication system adalah sesuatu yang bergerak, berkelanjutan dan sangat berpotensi untuk mengontrol tingkah laku dalam pengambilan keputusan di dalam sistem pemasaran. Communication system terdiri dari interface dan interstage. Interface terjadi pada saat pelaku pemasaran berhadapan dengan pelaku pemasaran yang lain. Interstage adalah jumlah tahapan/tingkatan pelaku pemasaran dalam sistem pemasaran. Power system merupakan suatu kekuatan yang menghubungkan antar pelaku pemasaran dan terjadi pada saat pertukaran dilakukan. Individu pelaku pemasaran dapat memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku pemasaran

22 yang lain, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan pertukaran pada waktu yang sama. Sedangkan technical system adalah system input-output yang menunjukkan hubungan antara input dan output dalam setiap tahapan (interstage) di sepanjang sistem pemasaran suatu komoditi.

3.1.2. Lembaga dan Saluran Pemasaran

Dalam suatu sistem pemasaran, untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen akhir melibatkan beberapa lembaga pemasaran yang membentuk berbagai saluran pemasaran sebagai saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan produknya kepada konsumen dari titik produsen. Lembaga pemasaran adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran mulai dari titik produsen ke titik konsumen. Terdapat beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan seorang produsen bila hendak memilih pola penyalur (Limbong dan Sitorus, 1987).

Pertimbangan tersebut adalah :

1) Pertimbangan pasar : siapa konsumen rumah tangga atau industri, besarnya potensi pembelian, bagaimana konsentrasi pasar secara geografis, berapa jumlah pesanan dan bagaimana kebiasaan konsumen dalam membeli.

2) Pertimbangan barang meliputi : berapa besar nilai per unit barang tersebut, besar dan berat barang (mudah rusak atau tidak), sifat teknis (berupa barang standar atau pesanan) dan bagaimana luas produk perusahaan yang bersangkutan.

3) Pertimbangan dari segi perusahaan meliputi : sumber permodalan, kemampuan dan pengalaman manajerial, pengawasan penyaluran dan pelayanan yang diberikan penjual.

4) Pertimbangan terhadap lembaga perantara meliputi : pelayanan yang dapat diberikan oleh lembaga perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan dan pertimbangan biaya.

Produsen adalah golongan yang menghasilkan produk, disamping sebagai pelaku penjualan yang merupakan salah satu fungsi dari pemasaran. Salah satu bagian dari fungsi pemasaran adalah pedagang perantara yang merupakan badan-badan yang berusaha dalam bidang pemasaran, menggerakkan barang dari produsen ke konsumen melalui aktivitas jual-beli. Mereka yang memberikan jasa atau fasilitas yang memperlancar fungsi pemasaran yang dilakukan produsen atau pedagang perantara adalah pihak bank, usaha pengangkutan, dan sebagainya yang dikategorikan ke dalam lembaga pemberi jasa.

Menurut Saefuddin dan hanafiah (1983) panjang pendeknya saluran pemasaran tergantung pada :

1) Jarak antara produsen dan konsumen

Semakin jauh jarak antara produsen dan konsumen maka makin panjang pola saluran yang terjadi.

2) Skala produksi

Semakin kecil skala produksi, saluran yang terjadi cenderung panjang karena memerlukan pedagang perantara dalam penyalurannya.

3) Cepat tidaknya produk rusak

Produk yang mudah rusak menghendaki saluran pemasaran yang pendek karena harus segera diterima konsumen.

24 4) Keadaan keuangan pengusaha

Pedagang dengan posisi keuangannya kuat cenderung dapat melakukan lebih banyak fungsi pemasaran dan memperpendek saluran pemasaran.

Dengan mengetahui saluran pemasaran suatu komoditas maka dapat diketahui jalur mana yang lebih efisien dari semua kemungkinan jalur-jalur yang dapat ditempuh, serta dapat mempermudah mencari besarnya marjin yang diterima setiap lembaga yang terlibat.

3.1.3. Fungsi-fungsi Pemasaran

Pendekatan fungsi menurut Kohl dan Uhl (1985) adalah suatu pendekatan yang mempelajari bagaimana sistem pemasaran dilakukan. Sedangkan Sarma (1985) berpendapat bahwa fungsi-fungsi tataniaga merupakan kegiatan yang mengusahakan agar pembeli memperoleh barang yang diinginkan pada tempat, waktu, bentuk dan harga yang tepat dengan jalan:

1) Meningkatkan kegunaan tempat (place utility), yaitu mengusahakan barang dan jasa dari daerah produksi ke daerah konsumsi.

2) Meningkatkan kegunaan waktu (time utility), yaitu mengusahakan barang dan jasa dari waktu yang belum diperlukan ke waktu yang diperlukan, misalnya dari waktu panen ke waktu paceklik.

3) Meningkatkan kegunaan bentuk (form utility), yaitu mengusahakan barang dan jasa dari bentuk semula ke bentuk yang lebih diinginkan.

Pendekatan ini untuk menganalisis dan mempelajari berbagai gejala dalam proses pemasaran untuk beberapa aspek fungsional pokok, sehingga seluruh proses

pemasaran dapar memberikan gambaran yang ringkas dan lengkap. Fungsi tersebut terdiri dari :

1) Fungsi pertukaran adalah kegiatan yang memperlancar perpindahan hak milik dari komoditas yang dipasarkan. Fungsi pertukaran dari fungsi penjualan terdiri dari fungsi penjualan dan fungsi pembelian.

2) Fungsi fisik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegunaan bentuk, tempat dan waktu. Fungsi fisik meliputi pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan.

3) Fungsi fasilitas adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan pertukaran yang mencakup semua tindakan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen. Fungsi fasilitas terdiri dari fungsi standarisasi dan fungsi grading, fungsi penanggungan resiko, fungsi pembiayaan, dan fungsi informasi pasar.

Fungsi penyimpanan diperlukan untuk menyimpan barang selama belum dikonsumsi atau menunggu untuk diangkut ke daerah pemasaran. Selama pelaksanaan penyimpanan dilakukan beberapa tindakan untuk menjaga mutu, terutama hasil-hasil pertanian yang mempunyai sifat mudah rusak. Pada proses penyimpanan semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan adalah biaya penyimpanan termasuk biaya pemeliharaan fisik gudang, resiko kerusakan selama penyimpanan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama barang-barang tersebut masih disimpan.

Fungsi pengangkutan bertujuan untuk menyediakan barang di daerah konsumen yang sesuai dengan kebutuhan konsumen baik menurut waktu, jumlah dan mutunya. Adanya keterlambatan dalam pengangkutan dan jenis alat angkut yang tidak sesuai

26 dengan sifat barang yang akan diangkut dapat menimbulkan kerusakan dan penurunan mutu barang yang bersangkutan.

Fungsi standarisasi adalah suatu ukuran atau penentuan mutu suatu produk dengan berbagai ukuran warna, bentuk, kadar air, kematangan, rasa dan kriteria lainnya. Grading adalah tindakan menggolongkan suatu produk menurut standarisasi yang diinginkan oleh pembeli. Kedua fungsi ini memberikan manfaat dalam proses pemasaran, yaitu mempermudah pelaksanaan jual-beli serta mengurangi biaya pemasaran terutama biaya pengangkutan.

3.1.4. Struktur Pasar

Struktur pasar adalah suatu dimensi yang menjelaskan pengambilan keputusan oleh perusahaan mengenai jumlah perusahaan dalam suatu pasar, deskripsi dan diferensiasi produk serta syarat-syarat kemudahan memasuki pasar serta informasi pasar. Struktur pasar mempengaruhi efektivitas pasar dalam realitas sehari-hari yang diukur dengan variabel-variabel seperti harga, biaya dan jumlah produksi. Empat faktor penentu dari karakteristik struktur pasar :

1) Jumlah atau ukuran perusahaan 2) Kondisi atau keadaan produk 3) Kondisi keluar masuk pasar

Hammond dan Dahl (1977), mencantumkan lima jenis struktur pasar untuk sistem pemasaran pertanian yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Karakteristik dan Struktur Pemasaran Hasil Pertanian

No Karakteristik Struktur Pasar

Jumlah Perusahaan Sifat Produk Dari Sudut Penjual Dari Sudut Pembeli 1 Banyak Standar/homogen Persaingan murni Persaingan murni

2 Banyak Diferensiasi Persaingan

monopolistik

Persaingan monopolistik

3 Sedikit Standar Oligopoli murni Oligopsoni murni

4 Sedikit Diferensiasi Oligopoli diferensial Oligopsoni diferensiasi

5 Satu Unik Diferensiasi monopoli Monopsoni

3.1.5 Perilaku Pasar

Perilaku pasar adalah strategi produksi dan konsumsi dari lembaga pemasaran dalam struktur pasar tertentu yang meliputi kegiatan pembelian dan penjualan, penentuan harga serta kerjasama antara lembaga-lembaga pemasaran yang ada. Perilaku pasar adalah pola tindak lanjut pedagang beradaptasi dan mengantisipasi setiap keadaan pasar. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perilaku pasar merupakan tingkah laku lembaga pemasaran dalam struktur pasar yang meliputi kegiatan penjualan, pembelian, penentuan harga dan strategi pemasaran. Perilaku pasar dapat dilihat dari proses pembentukan harga dan stabilitasi pasar, serta ada tidaknya praktek jujur dari lembaga tersebut.

Perilaku pasar sering juga disebut sebagai saluran tingkah laku dari lembaga pemasaran yang menyesuaikan dengan struktur pasar tempat lembaga tersebut melakukan kegiatan pembelian dan penjualan. Perilaku suatu pemasaran akan sangat jelas terlihat pada saat beroperasi, misalnya pada saat penentuan harga, lokasi, promosi, penjualan, pembelian dan strategi pemasaran

28 Hammond dan Dahl (1977), keragaan pasar adalah akibat dari struktur dan perilaku pasar yang dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan dengan harga, biaya dan volume produksi. Deskripsi dari keragaan pasar dapat dilihat dari :

1. Harga dan penyebaran ditingkat produsen dan konsumen 2. Marjin pasar dan penyebarannya pada setiap pelaku pemasaran

3.1.6 Efisiensi Pemasaran

Pemasaran yang efisien merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu sistem pemasaran. Efisiensi pemasaran dapat tercapai jika sistem tersebut dapat memberikan kepuasan pihak-pihak yang terlibat yaitu produsen, konsumen akhir dan lembaga-lembaga pemasaran. Kegiatan pemasaran dikatakan efisien apabila biaya pemasaran dapat ditekan sehingga keuntungan pemasaran dapat lebih tinggi, persentase perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi, tersedianya fasilitas fisik pemasaran dan adanya kompetisi pasar yang sehat (Soekartawi, 2002).

Dalam mengukur efisiensi pemasaran dapat ditinjau dari input output yaitu efisiensi operasional dan efisiensi harga. Efisiensi operasional diukur dari biaya dan margin pemasarannya, sedangkan efisiensi harga dapat diukur melalui korelasi untuk komoditi yang sama diberbagai tingkat pasar. Koefisien korelasi harga yang tinggi atau margin harga yang rendah menunjukkan sistem pemasaran yang satu lebih efisien dari yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya konsep ini tidak selalu benar karena ada kalanya dua pasar yang merubah saluran pemasarannya (arus komoditinya) akan menunjukkan korelasi yang rendah walaupun kenyataannya pedagang-pedagang

tersebut mungkin beroperasi lebih efisien pada tingkat margin yang minimal. Faktor lain adalah margin mungkin relatif tinggi pada beberapa pasar, dimana integrasinya baik (nilai koefisien korelasinya tinggi). Tingginya margin ini disebabkan oleh jarak satu pasar dengan pasar lainnya cukup jauh sehingga biaya transportasi menjadi tinggi atau adanya kolusi antar pedagang. Pada dua kasus di atas, pasar tersebut dikatakan lebih efisien dari pada yang lainnya. Jadi pada dasarnya analisis margin pemasaran dan korelasi harga merupakan ukuran relatif terhadap koefisien pemasaran.

Purcell (1979), mengungkapkan bahwa efisiensi operasional dapat ditunjukkan pada kondisi :

1. Menurunkan biaya tanpa menurunkan kepuasan konsumen 2. Meningkatkan kepuasan konsumen tanpa meningkatkan biaya

3. Meningkatkan biaya dan meningkatkan kepuasan tapi jumlah output lebih besar daripada jumlah input

Sementara itu, terdapat tiga kondisi efisiensi harga yaitu : 1. Tersedia alternatif pada konsumen

2. Perbedaan harga yang terjadi merupakan refleksi daripada biaya

3. Perusahaan relatif bebas masuk atau keluar pasar sebagai respon dari laba atau kerugian akibat adanya perbedaan harga

3.1.7. Marjin Pemasaran

Marjin pemasaran sering dipergunakan sebagai perbedaan antara harga di berbagai tingkat lembaga pemasaran di dalam sistem pemasaran. Pengertian margin pemasaran ini sering dipergunakan untuk menjelaskan fenomena yang menjembatani

30 adanya kesenjangan (gap) antara pasar di tingkat petani dengan pasar di tingkat pengecer. Tomek dan Robinson (1990), memberikan dua alternatif dari definisi margin pemasaran, yaitu :

1) Perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen 2) Merupakan harga dari kumpulan jasa-jasa pemasaran sebagai akibat adanya

permintaan dan penawaran jasa-jasa tersebut

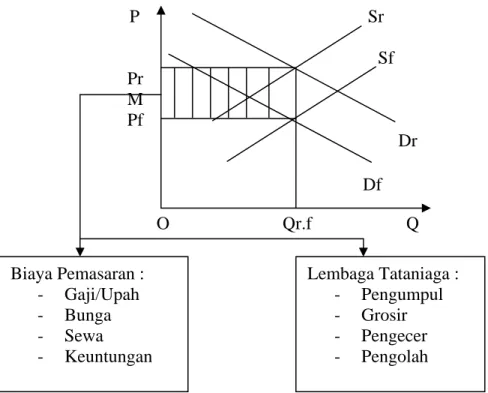

Hammond dan Dahl (1977), menyatakan bahwa margin tataniaga menggambarkan perbedaan harga di tingkat konsumen (Pr) dengan harga ditingkat produen (Pf). Nilai margin tataniaga (value of marketing margin) merupakan perkalian antara margin tataniaga dengan volume produk yang terjual [(Pr-Pf).Qrf] yang mengandung pengertian marketing cost dan marketing charge seperti yang terdapat dalam gambar 1. Jadi pendekatan terhadap nilai marjin tataniaga dapat melalui returns to factor (marketing cost) yaitu penjumlahan dari biaya tataniaga, yang merupakan balas jasa terhadap input yang digunakan seperti tenaga kerja, modal, investasi yang diberikan untuk lancarnya proses tataniaga dan input-input lainnya, serta dengan pendekatan returns to institution (marketing charge), yaitu pendekatan melalui lembaga-lembaga tataniaga yang terlibat dalam proses penyaluran atau pengolahan komoditi yang dipasarkan (pedagang pengumpul, pengolah, grosir, agen dan pengecer)

Setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi yang dilakukan antar lembaga biasanya berbeda-beda, hal ini menyebabkan perbedaan harga jual dari lembaga satu dengan yang lainnya sampai ketingkat konsumen akhir. Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, semakin besar perbedaan harga antara

produsen dengan harga ditingkat konsumen. Secara grafik marjin tataniaga dapat digambarkan sebagai berikut :

P Sr Sf Pr M Pf Dr O Qr.f Q

Gambar 1. Konsep Marjin Pemasaran

Sumber : Hammond dan Dahl, 1977

Keterangan :

Pr : Harga di tingkat pengecer Sr : Supply di tingkat pengecer Dr : Demand di tingkat pengecer

Qr.f : Jumlah Keseimbangan ditingkat petani dan pengecer

Besarnya marjin pemasaran pada saluran pemasaran tertentu dapat dinyatakan sebagai jumlah dari marjin pada masing-masing lembaga tataniaga yang terlibat. Rendahnya biaya tataniaga suatu komoditi belum tentu dapat mencerminkan efisiensi yang tinggi. Salah satu indikator yang berguna dalam melihat efisiensi kegiatan

Biaya Pemasaran : - Gaji/Upah - Bunga - Sewa - Keuntungan Lembaga Tataniaga : - Pengumpul - Grosir - Pengecer - Pengolah Df

32 tataniaga adalah dengan membandingkan bagian yang diterima petani (farmer’s share) terhadap harga yang dibayar konsumen akhir. Farmer’s share merupakan perbandingan harga yang diterima petani dengan harga yang diterima konsumen akhir. Bagian yang diterima lembaga tataniaga sering dinyatakan dalam bentuk persentase (Limbong dan Sitorus, 1987)

3.1.8. Farmer’s Share

Marjin pemasaran bukanlah satu-satunya indikator yang menentukan tingkat efisiensi pemasaran suatu komoditas ditinjau dari efisiensi operasional dan efisiensi harga. Salah satu indikator lain dengan membandingkan harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayar oleh konsumen akhir atau biasa disebut Farmer’s share dan sering dinyatakan dalam persen. Farmer’s share mempunyai hubungan negatif dengan marjin pemasaran sehingga semakin tinggi marjin pemasaran, maka bagian yang diperoleh petani semakin rendah (Fitriah, 2004). Secara matematis Farmer’s share dapat dirumuskan sebagai berikut :

100% f r P Fsi x P = Keterangan :

Fsi = Persentase yang diterima petani Pf = Harga di tingkat petani

3.1.9. Rasio Keuntungan dan Biaya

Tingkat efisiensi suatu sistem pemasaran dapat dilihat dari penyebaran rasio keuntungan dan biaya, dengan demikian meratanya penyebaran rasio keuntungan dan biaya serta marjin pemasaran terhadap biaya pemasaran, maka secara teknis sistem pemasaran tersebut semakin efisien. Untuk mengetahui penyebaran rasio keuntungan dan biaya pada masing-masing lembaga pemasaran dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rasio keuntungan biaya (R/C) i i

L C =

Keterangan : Li : keuntungan lembaga pemasaran Ci : biaya pemasaran

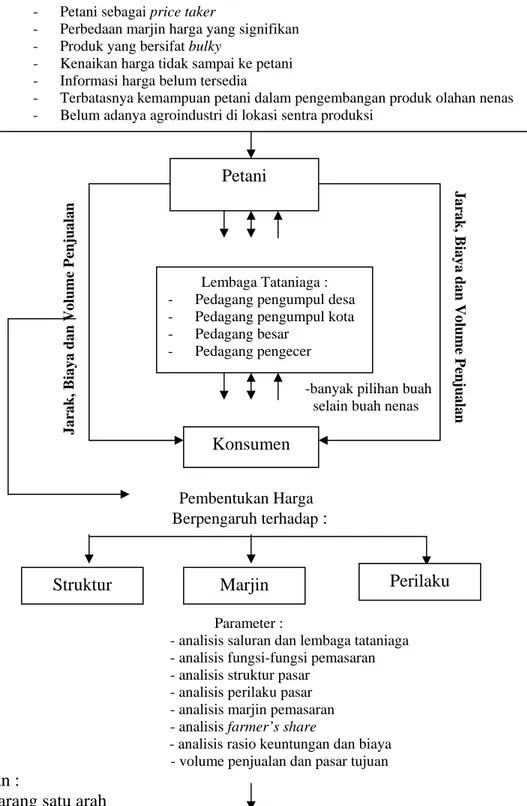

3.2. Kerangka Operasional

Dalam pemasaran nenas yang menjadi persoalan dasar adalah rendahnya harga yang diterima oleh petani dari lembaga pemasaran. Petani sebagai produsen sekaligus pihak penerima harga (price taker). Dalam posisi tawar-menawar sering tidak seimbang, petani dikalahkan dengan kepentingan pedagang yang lebih dulu mengetahui harga. Selain itu, petani tidak memiliki informasi pasar yang lengkap, padahal tinggi rendahnya harga jual nenas tergantung dari informasi pasar hal ini menyebabkan lemahnya posisi petani dalam rantai pemasaran.

Petani sebagai produsen tanpa melalui lembaga-lembaga pemasaran yang ada sebenarnya dapat memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen. Namun yang menjadi kendala bagi petani selama ini, adalah produk yang dijual sifatnya mudah rusak (bulky), dan cepat busuk. Kendala lain adalah jauhnya lokasi pemasaran dari areal petani sehingga menggunakan penanganan, baik dari penyimpanan, pengangkutan, dan

34 bongkar muat. Disamping itu, hal lain yang terjadi apabila petani menjual langsung ke konsumen adalah biaya yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

Berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memperlancar penyaluran nenas dari produsen ke konsumen disebut dengan fungsi tataniaga, yang terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Kegiatan tataniaga dari petani, lembaga perantara dan konsumen menghasilkan pembentukan harga yang berpengaruh terhadap struktur pasar dan perilaku pasar. Analisis struktur pasar mengkaji jumlah lembaga pemasaran yang terlibat, keadaan produk yang diperjualbelikan dan kebebasan keluar masuk pasar. Perilaku pasar dapat diketahui dari praktek penjualan dan pembelian, penentuan harga dan pembayaran, kerjasama diantara lembaga pemasaran yang terlibat.

Untuk mengetahui efisiensi tataniaga dapat dilihat melalui analisis struktur pasar, perilaku pasar, analisis saluran pemasaran, marjin pemasaran, farmer’s share dan rasio keuntungan biaya. Untuk melihat apakah sistem tataniaga nenas ini sudah efisien maka dilakukan analisis marjin pemasaran yang terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan pemasaran. Untuk mengetahui perolehan petani digunakan analisis farmer’s share dengan membandingkan harga yang dibayarkan konsumen akhir dan dinyatakan dalam persentase. Hal lain yang juga menentukan tingkat efisiensi adalah volume penjualan dan cakupan pasar yang dituju, dimana semakin banyak jumlah nenas yang dijual dan semakin banyaknya pasar tujuan maka sistem tataniaga akan semakin lebih efisien. Alur kerangka pemikiran operasional dapat dihat pada Gambar 2.

-banyak pilihan buah

selain buah nenas

Pembentukan Harga Berpengaruh terhadap :

Parameter :

- analisis saluran dan lembaga tataniaga - analisis fungsi-fungsi pemasaran - analisis struktur pasar

- analisis perilaku pasar - analisis marjin pemasaran

- analisis farmer’s share

- analisis rasio keuntungan dan biaya

- volume penjualan dan pasar tujuan

Keterangan :

a = arus barang satu arah b = informasi dua arah c = arus uang satu arah

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian

- Petani sebagai price taker

- Perbedaan marjin harga yang signifikan - Produk yang bersifat bulky

- Kenaikan harga tidak sampai ke petani - Informasi harga belum tersedia

- Terbatasnya kemampuan petani dalam pengembangan produk olahan nenas - Belum adanya agroindustri di lokasi sentra produksi

Petani

Lembaga Tataniaga : - Pedagang pengumpul desa - Pedagang pengumpul kota - Pedagang besar - Pedagang pengecer Konsumen Struktur Evaluasi efisiensi tataniaga Jar ak , B ia y a dan V o lu me P enju a la n Jar ak , B ia y a dan V o lu me P enju a la n Marjin Perilaku

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kotamadya Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan yang dijadikan dasar sebagai studi kasus. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa kotamadya Prabumulih merupakan salah satu sentra produksi nenas di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pemilihan Desa Sungai Medang karena daerah tersebut merupakan penghasil buah nenas terbesar di Kotamadya Prabumulih. Penelitian di lapangan dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2008.

4.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara sekaligus pengisian kuisioner dengan para petani dan lembaga-lembaga pemasar yang terlibat. Data primer yang diperoleh dari lembaga-lembaga pemasaran mencakup biaya-biaya yang harus dikeluarkan, harga beli dan harga jual.

Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka dan berbagai macam literatur pendukung serta beberapa model penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan kegiatan penelitian ini. Data sekunder yang menyangkut data produksi diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Departemen Pertanian,

Direktorat Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Pertanian Kotamadya Prabumulih.

4.3. Metode Pengambilan Sampel

Pemilihan sampel petani dilakukan secara sengaja (purposive). Karakteristik petani Desa Sungai Medang cenderung homogen dilihat dari luas kepemilikan lahan, jenis komoditi yang ditanam, sumber pembelian sarana/alat produksi usahatani, kondisi lahan dan pemukimannya yang jauh dari jalan utama desa, merupakan alasan penulis memberi frame sampel berdasarkan nama petani penerima bantuan saprotan (sarana produksi tanaman) pada proyek pengembangan perkebunan nenas di Kota Prabumulih. Jumlah petani yang ada pada daftar berjumlah 60 orang, maka dilakukan penarikan sampel sebanyak 32 orang petani yang dipilih secara random. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka jumlah petani sebanyak 32 orang dianggap telah mewakili populasi petani di Desa Sungai Medang.

Penentuan sampel untuk lembaga pemasaran nenas Palembang dilakukan secara sengaja sesuai jumlah lembaga yang terlibat. Sampel diambil dengan metode snow ball sampling dengan cara mengikuti alur pemasaran hingga produk (nenas Palembang) sampai pada konsumen. Lembaga Pemasaran yang diwawancarai dipilih berdasarkan alur pemasaran nenas dari Desa Sungai Medang, yang terdiri dari pedagang pengumpul desa (PPD) sebanyak empat orang, pedagang pengumpul kota (PPK) sebanyak tiga orang, pedagang besar sebanyak tiga orang, dan pedagang pengecer sebanyak lima orang..

38 Agar dapat diperoleh informasi yang akurat, penelitian ini diperkuat dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan baik di tingkat petani maupun di setiap lembaga pemasarannya. Pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan informasi yang didapat dari hasil survei awal dan wawancara dengan beberapa aparat yang ada di Desa Sungai Medang maupun di tingkat Kecamatan dan Kota.

4.4. Metode Analisis Data

Ada beberapa metode analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran kondisi komponen-komponen yang ada di dalamnya. Beberapa metode analisis tersebut adalah metode analisis deskriptif, metode analisis saluran pemasaran, metode fungsi-fungsi pemasaran, metode analisis struktur pasar, metode analisis perilaku pasar, metode analisis marjin pemasaran, metode analisis farmer’s share, serta rasio keuntungan dan biaya.

4.4.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan secara kualitatif kondisi pemasaran buah nenas. Selanjutnya pendeskripsian kondisi ini juga disajikan di dalam bentuk tabel dan gambar.

4.4.2. Analisis Struktur dan Prilaku Pasar

Untuk mengetahui struktur pasar buah nenas dapat dilihat berdasarkan saluran pemasaran yang didukung peranan fungsi-fungsinya, jumlah lembaga pemasaran yang terlibat (penjual dan pembeli), sifat produk, kebebasan keluar masuk pasar, informasi harga pasar yang terjadi.

Perilaku pasar buah nenas dianalisis dengan mengamati praktek penjualan dan pembelian, kerjasama antar lembaga tataniaga, sistem penentuan dan pembayaran harga. Struktur pasar dapat dilihat dengan mengetahui jumlah petani dan penjual yang terlibat, heterogenitas produk yang dipasarkan, kondisi dan keadaan produk, mudah tidaknya keluar masuk pasar serta perubahan informasi harga pasar.

4.4.3. Analisis Marjin Pemasaran

Analisis margin pemasaran untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran buah nenas. Margin pemasaran dihitung berdasarkan pengurangan harga penjualan dengan harga pembelian pada setiap tingkat lembaga pemasaran atau perbedaan harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen.

Limbong dan Sitorus (1987), menyatakan bahwa marjin pemasaran terdiri dari dua komponen yaitu biaya dan keuntungan pemasaran yang dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut : Mi = Ci + п

Keterangan :

Mi = marjin pemasaran pada lembaga ke-i

Ci = biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga ke-i П = keuntungan yang diperoleh lembaga ke-i

4.4.4. Analisis Fungsi-fungsi Pemasaran

Fungsi-fungsi pemasaran dapat dilihat dari masing-masing fungsi yang dilakukan oleh lembaga pemasaran dalam menyalurkan nenas dari produsen ke konsumen. Fungsi-fungsi pemasaran tersebut meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Analisis ini diperlukan yakni untuk mengetahui