9

Universitas Sumatera Utara 2.1 Perspektif/ Paradigma Kajian

Paradigma bukanlah sebuah teori, namun lebih merupakan cara berfikir atau pola-pola untuk penelitian yang diperluas dan dapat menuju pembentukan suatu teori. Jadi, paradigma merupakan keseluruhan susunan kepercayaan dan asumsi-asumsi yang dipegang bersama yang dipakai oleh peneliti dalam memandang fokus masalah penelitiannya.

Perspektif aturan menjelaskan perilaku komunikasi dengan mengacu pada tujuan, maksud-maksud, dan alasan-alasan komunikator berkomunikasi. Pandangan yang menyatakan bahwa perilaku dapat dijelaskan dengan mengacu pada alasan-alasan seseorang untuk bertindak.

Paradigma di definisikan sebagai suatu pandangan dunia dan model konseptual yang dimiliki oleh anggota masyarakat ilmiah yang menentukan cara

mereka meneliti. Paradigma akan menentukan kualitas pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penelitidan jenis data yang bagaimana untuk menghasilkan jawaban (Bulaeng, 2004: 2).

Paradigma bukan merupakan salah atau benar, melainkan lebih memberikan manfaat atau kurang bermanfaat sebagai sebuah cara pandang terhadap sesuatu. Uraian yang lebih sederhana, paradigma penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam memandang realitas yang diteliti. Sudut pandang penelitian akan berimplikasi pada pendekatan, prosedur, asumsi dan teori yang dipilih. (Pujileksono, 2015: 26).

Universitas Sumatera Utara dan (d) cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan (Pujileksono, 2015: 26).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma Positivisme dengan model pendekatan kualitatif. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci (Rumengan, 2010:9).

Paradigma positivisme memiliki karakteristik melihat fakta sosial sebagai realita, menanyakan mengenai apa yang terjadi di masyarakat pada umumnya, peneliti benar-benar menggambarkan realita yang ada di masyarakat secara objektif dengan tujuan keakuratan pengukuran dalam penelitian dan paradigma ini bertujuan untuk memprediksi atau menemukan pola umum sebagai hukum alam dalam suatu fakta atau gejala sosial. (Pujileksono, 2015: 27).

Penelitian pada masrakakat suku Nias untuk melihat fakta sosial pada suku Nias saat berinteraksi dengan lingkungan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi

pada masyarakat suku Nias yang mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan komunikasi antarbudaya untuk memprediksi atau menemukan pola umum dalam suatu fakta atau gejala sosial.

2.2 Kajian Puskaka

Universitas Sumatera Utara Dengan adanya kajian teori, maka peneliti akan mempunyai landasan untuk menentukan tujuan arah penelitian. Adapun teori yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi). Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan, karena budaya tidak hanya menentukan siapa berbicara dengan siapa, tentang apa, bagaimana orang menyandi pesan, makna yang dimiliki untuk pesan, kondisi-kondisinya untuk mengirim dan menafsirkan pesan. Sebenarnya seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung pada

budaya tempat kita dibesarkan. Konsekuensinya adalah budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula

peraktek-peraktek komunikasi yang kita lancarkan.

Berikut ini merupakan beberapa pengertian komunikasi antarbudaya yang di dapat dari beberapa pakar diantaranya adalah:

a. Sitaram (1970) : komunikasi antarbudaya adalah seni untuk memahami dan saling pengertian antara khalayak yang berbeda kebudayaan (intercultural communication... the art of understanding and being anderstood by the audience of mother culture).

b. Samovar dan Porter (2003) : komunikasi antarbudaya terjadi ketika bagian yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut membawa serta latar belakang budaya pengelaman yang berbeda mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh kelompoknya.

Universitas Sumatera Utara and reseiving of message whitin a context of cultural differences producing diffential effects).

d. Lustig dan Koester (1993) : intercultural communication competence mendefenisikan komunikasi antarbudaya sebagai suatu proses komunikasi simbolik, interpretatif, transaksional, kontekstual yang dilakukan oleh sejumlah orang yang karena memiliki perbedaan derajat kepentingan tertentu memberikan interpretasi dan harapan secara berbeda terhadap apa yang disampaikan dalam bentuk perilaku tertentu sebagai makna yang dipertukarkan (Lubis, 2012: 12).

Seluruh defenisi diatas dengan jelas menerangkan bahwa ada penekanan pada perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan dalam berlangsungnya sebuah proses komunikasi antarbudaya. komunikasi antarbudaya memang mengakui dan mengurusi permasalahan mengenai persamaan dan perbadaan dalam karakteristik kebudayaan pelaku-pelaku komunikasi, tetapi titik

perhatian utama tetap terhadap proses komunikasi individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan dan mencoba untuk melakukan

interaksi.

Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan tibal balik seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut mengembangkan atau mewariskan budaya, seperti yang dikatakan Edward T. Hall, bahwa “komunikasi adalah budaya dan budaya adalah

komunikasi”. Disatu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk

mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal, dari satu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada sisi lain budaya menetapkan norma-norma (komunikasi) yang dianggap sesuai untuk kelompok tertentu.

Terdapat beberapa asumsi dalam memahami kajian komunikasi antarbudaya diantaranya yaitu:

Universitas Sumatera Utara Komunikasi dalam bentuk dan konteks apapun, selalu menampilkan perbedaan iklim antara komunikator dengan komunikannya. Ini merupakan asumsi utama dalam komunikasi, termasuk komunikasi antarbusaya. Prinsip yang terkandung, dalam perbedaan itu umumnya mengimplikasikan bahwa adanya hambatan komunikasi antarbudaya acapkali tampil dalam bentuk perbedaan persepsi terhadap norma-norma budaya, pola-pola pikir, struktur budaya dan sistem budaya. Dengan kata lain jika kita ingin agar komunikasi antarbudaya berjalan sukses dan efektif maka hendaklah kita mengekui dan menerima perbedaan-perbedaan budaya sebagaimana adanya bukan sebagaimana yang kita kehendaki.

2. Komunikasi antarbudaya mengandung isi dan relasi antarpribadi

Secara alamiah proses komunikasi antarbudaya berakar dari relasi sosial antarbudaya yang menghendaki adanya interaksi sosial. Watzlawick, Beavin dan Jakson (1976) menekankan bahwa isi (content of communication) komunikasi tidak berada dalam sebuah ruang yang terisolasi. Isi dan makna

adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dua hal yang esensial dalam bentuk relasi. Dengan kata lain, relasi antarmanusia sangat mempengaruhi bagaimana isi dan makna sebuah pesan tersebut diinterpretasikan.

3. Gaya Personal Mempengaruhi Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarbudaya bermula dari momunikasi antarpribadi diantara para peserta yang berbeda budaya, maka pendapat Candia Elliot (1999) dapat digunakan untuk menerangkan pengaruh gaya personal tersebut. Dia berkata, “secara normatif komunikasi antarpribadi itu mengandalkan gaya berkomunikasi yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang menunjang dan mungkin merusak perhatian tatkala orang berkomunikasi. Di sini gaya itu bisa berkaitan dengan individu maupun gaya itu bisa berkaitan dengan individu maupun gaya dari sekelompok etnik.”

Universitas Sumatera Utara Salah satu perspektif komunikasi antarbudaya menekankan bahwa tujuan komunikasi antarbudaya adalah mengurangi tingkat ketidakpastian tentang orang lain. Gudykunst dan Kim (1984) menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak kita kenal selalu berusaha mengurangi ketidakpastian melalui peramalan yang tepat atas relasi antarpribadi. Usaha untuk mengurangi tingkat ketidak pastian itu dapat dilakukan melalui tiga tahap interaksi yaitu :

a. Pra-kontak atau tahap pembentukan kes an melalui simbol non-verbal maupun non-verbal (apakah komunikan suka berkomunikasi atau menghindari komunikasi).

b. Initial contact and impression yakni tanggapan lanjutan atas kesan yang muncul dari kontak awal tersebut.

c. Closure, mulai membuka diri. Yang semula tertutup melalui atribusi pengembangan kepribadian implisit.

5. Komunikasi Berpusat Pada Kebudayaan

John B. Gatewood (1999) menyatakan pendapat mengenai hubungan antara keberadaan manusia dengan budayanya sebagai berikut : (1) kebudayaan manusia didistribusikan kedalam kebudayaan (whole cultures are the unit); (2) kebudayaan manusia didistribusikan dalam karakter yang kompleks (trait complexes are the unit). Artinya, jika komunikasi itu merupakan bentuk, metode, teknik dan proses sosial dari kehidupan manusia yang membudaya maka komunikasi adalah sarana bagi transmisi kebudayaan itu sendiri, oleh karena itu kebudayaan itu sendiri merupakan komunikasi.

6. Tujuan Komunikaisi Antarbudaya adalah Efektivitas Antarbudaya

Universitas Sumatera Utara komunikan. Menciptakan dan memperbaharui suatu manajemen komunikasi yang efektif, lahirnya semangat kesetiakawanan, persahabatan, hingga kepada berhasilnya pembagian teknologi dan mengurangi konflik.

Komunikasi antarbudaya memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi dirinci kedalam fungsi menyatakan identitas sosial, fungsi integrasi sosial, menambah pengetahuan (kognitif) dan fungsi melepaskan diri/jalan keluar. Sedangkan fungsi sosial meliputu fungsi pengawasan, fungsi menjembatani/menghubungkan, fungsi sosialisasi dan fungsi menghibur (Liliweri, 2004:35).

Interaksi budaya yang efektif sangat bergantung dari komunikasi antar budaya. Konsep ini sekaligus menerangkan bahwa tujuan komunikasi antar budaya akan tercapai (komunikasi yang sukses) bila bentuk-bentuk komunikasi untuk memperbaharui relasi antara komunikator dengan komunikan, menciptakan

dan memperbaharui suatu manajemen komunikasi yang efektif, lahirnya semangat kesetiakawanan, persahabatan, hingga kepada keberhasilan pembagian teknologi

dan mengurangi konflik proses (dalam Liliweri, 2001 : 170-171) komunikasi antar budaya yang efektif harus memperhatikan tiga syarat utama yakni:

1. Menghormati anggota kebudayaan yang lain sebagai anggota manusia. 2. Menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara

kita bertindak.

3. Komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya lain.

2.2.1.1 Dimensi-dimensi Komunikasi Antarbudaya

Terdapat pengertian pengertian operasional dari kebudayaan dan kaitannya dengan KAB. Untuk mencari kejelasan dan mengintegrasikan berbagai konseptual tentang kebudayaan dan komunikasi antarbudaya, ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan :

Universitas Sumatera Utara Istilah kebudayaan telah digunakan untuk menunjuk pada macam-macam tingkat lingkungan dan kompleksitas dari organisasi-organisasi sosial. Tingkat keorganisasian suatu kelompok budaya begitu luas, namun dapat diklasifikasikan berdasarkan kepentingannya hal ini mencakup :

- Kawasan-kawasan di dunia, seperti budaya Timur Tengah - Sub kawasan di dunia budaya Amerika Utara-Asia Tenggara

- Kelompok-kelompok etnik-ras dalam satu negara seperti di Indonesia : budaya orang Melayu, Batak, Tionghoa, dan lain-lain.

- Macam-macam sub kelompok sosiologis berdasarkan kategorisasi jenis kelamin seperti: budaya orang dipenjara, budaya Waria, budaya di pesantren dan lainya.

- Sub kelompok keluarga, ini merupakan sub kelompok terkecil dimana seorang anak/individu mengenali dan mendapatkan pengalaman tentang

suatu budaya dari orang tua.

2. Konteks Sosial tempat berlangsungnya komunikasi

Dalam berkomunikasi antarbudaya, kita harus peka dalam melihat situasi dan kondisi tempat berlangsungnya komunikasi tersebut. Antara satu budaya dengan budaya lain tidak sama dalam memandang konteks sosial, sebab ada nilai-nilai yang mengatur dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Para pakar komunikasi antarbudaya mengatakan konteks sosial seperti situasi formal tidak formal, waktu ( siang dan malam), suasana hati (senang, gembira dan sedih), dan atribut lainnya menunjukan komunikasi simbolik yaitu verbal dan non-verbal yang harus cepat direspon oleh para pelaku komunikasi.

3. Saluran Komunikasi yang dilalui oleh pesan-pesan KAB (baik yang bersifat verbal dan non-verbal)

- Antarpribadi/ interpersonal/ person to person yaitu orang dengan orang secara langsung.

Universitas Sumatera Utara Bersama-sama dengan dua dimensi sebelumnya, saluran komunikasi juga mempengaruhi proses dan hasil keseluruhan dari KAB. Misalnya : orang Indonesia menonton melalui TV keadaan kehidupan di Afrika akan memilih pengalaman yang berbeda dengan keadaan apabila ia sendiri berada disana dan melihat dengan mata kepalanya sendiri.

Umumnya pengalaman komunikasi antarpribadi dianggap memberi dampak yang lebih mendalam. Komunikasi melalui media kurang dalam hal feedback lansung antar partisipan dan bersifat satu arah. Sebaliknya, saluran antarpribadi tidak dapat menyeingi saluran media dalam mencapai jumlah besar manusia sekaligus melalui batas-batas kebudayaan. Tetapi dalam hal keduannya, proses-proses komunikasi bersifat antarbudaya bila partisipannya berbeda latar belakang budayanya (Lubis, 2012 : 16-118).

2.2.1.2 Fungsi-fungsi Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antarbudaya memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi pribadi

dan fungsi sosial. Fungsi pribadi dirinci kedalam fungsi menyatakan identitas sosial, fungsi integrasi sosial, menambah pengetahuan (kognitif) dan fungsi melepaskan diri/jalan keluar. Sedangkan fungsi sosial meliputu fungsi pengawasan, fungsi menjembatani/menghubungkan, fungsi sosialisasi dan fungsi menghibur (Liliweri, 2004:35).

1. Fungsi Pribadi

fungsi pribadi komunikasi antarbudaya adalah fungsi-fungsi komunikasi antarbudaya yang ditujukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seseorang individu

a. Menyatakan idetitas sosial

Universitas Sumatera Utara diketahui identitas diri maupun sosial, misalnya dapat diketahui asal-usul suku bangs, agama, maupun tingkat pendidikan seseorang.

b. Menyatakan integrasi sosial

Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antarpribadi, antarkelompok namun tetap mengakui perbedaab-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Perlu dipahami bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah memberi makna yang sama atas pesan yang dibagi antar komunikator dan komunikan. Dalam kasus komunikasi antarbudaya yang melibatkan perbedaan budaya antara komunikator dengan komunikasn, maka integrasi sosial merupakan tujuan utama komunikasi.

c. Menambah Pengetahuan

Seringkali komunikasi antarbudaya menambah pengetahuan

bersama, saling mempelajari kebudayaan masing-masing. Oleh karenanya dalam berkomunikasi antarbudaya diharapkan interaksi tidak hanya berlangsung antara sesama in group tetapi juga dengan out group yang berbeda agar masing-masing pihak bertanbah luas.

d. Melepaskan diri atau jalan keluar

Universitas Sumatera Utara 2. Fungsi Sosial

a) Pengawasan

Fungsi sosial yang pertama adalah pengawasan. Praktek komunikasi antarbudaya diantara komunikastor dan komunikasn yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antarbudaya fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan “perkembangan” tentang lingkungan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi disekitar kita meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda.

b) Menjembatani

Dalam proses komunikasi antarbudaya, maka fungsi komunikasi

yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan diantara mereka. Fungsi

menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menhasilkan makna yang sama. Fungsi ini dijalankan pula oleh berbagai konteks komunikasi termasuk komunikasi massa.

c) Sosialisasi Nilai

Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengerjakan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain.

d) Menghibur

Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antarbudaya. misalnya menonton tarian dari kebudayaan lain. Hiburan tersebut termasuk dalam kategori hiburan antarbudaya.

Universitas Sumatera Utara untuk memperbaharui relasi antara komunikator dengan komunikan, menciptakan dan memperbaharui suatu manajemen komunikasi yang efektif, lahirnya semangat kesetiakawanan, persahabatan, hingga kepada keberhasilan pembagian teknologi dan mengurangi konflik proses (dalam Liliweri, 2001 : 170-171) komunikasi antar budaya yang efektif harus memperhatikan tiga syarat utama yakni:

4. Menghormati anggota kebudayaan yang lain sebagai anggota manusia. 5. Menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara

kita bertindak.

6. Komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya lain.

2.2.2 Hambatan-Hambatan Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi atau berkomunikasi itu kelihatannya mudah, tetapi sebenarnya

tidak lepas dari berbagai kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan mengetahui atau menyadari adanya kemungkinan hambatan atau faktor yang

lazim bisa menjadi kendala dalam aktivitas berkomunikasi ini, bisa kita harapkan bahwa kita bisa mengulanginya atau menghindarinya. Agar proses penyampaian pesan berlangsung dengan baik serta tercapainya tujuan komunikasi yang kita lakukan (saling pengertian atau kesepakatan bersama (Rudy, 2005:22-23).

Disamping itu Rakhmat (1978: 164-165) menjelaskan hambatan tidak menyebabkan komunikasi berhenti, tetapi ia menahan (menimbulkan kesulitan) pada aliran pesan itu. Bebrapa pesan „dibendung” dan tidak dapat melampaui hambatan itu. Walaupun kegagalan mekanistis berarti adanya penghentian komunikasi, hambatan mekanistis mengemukakan adanya “bendungan” pada saluran yang menahan arus pesan dan memodifikasikan karakter dan arti pentingnya.

Universitas Sumatera Utara struktur/hirarki/wewenang, spesialisasi, kekuasaan, jarak sosial/psikologis,

manager “owner information”, sarana dan prasarana, dan benalu komunikasi.

Setiap organisasi mempunyai struktur. Karena struktur itu sifatnya formal, hubungan antarpribadi yang diciptakan adalah impersonal. Struktur dan hirarki juga tidak membenarkan pelanggaran atas disiplin, loncatan komando, dan terbatasnya delegasi untuk mengambil keputusan. Misalnya komunikasi antara atasan dan bawahan, seorang bawahan harus melalui beberapa tahapan untuk berkomunikasi langsung dengan atasan mengenai keluhan pekerjaannya setelah itu juga atasan tersebut tidak dapat langsung menanggapi keluhan tersebut secara sepihak melainkan harus dibicarakan kembali kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut sehingga dampaknya pekerjaan dan pengambilan keputusan berjalan lamban terhadap masalah yang dihadapi.

Hambatan komunikasi atau yang juga dikenal sebagai communication barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif (Lilian Chaney, 2004: 11). Contoh dari hambatan

komunikasi antar budaya adalah kasus anggukan kepala, dimana di Amerika Serikat anggukan kepala mempunyai arti bahwa orang tersebut mengerti sedangkan di Jepang anggukan kepala tidak berarti seseorang setuju melainkan hanya berarti bahwa orang tersebut mendengarkan. Dengan memahami mengenai komunikasi antarbudaya maka hambatan komunikasi (communication barrier) semacam itu dapat kita lalui.

Komunikasi antarbudaya menjadi semakin penting karena meningkatkan, mobilitas orang diseluruh dunia, saling ketergantungan ekonomi diantara banyak negara, kemajuan teknologi komunikasi, perubahan pola imigrasi dan politik membutuhkan pemahaman atas kultur yang berbeda-beda. Komunikasi antarbudaya sendiri lebih menekankan aspek utama yakni komunikasi antar pribadi diantaranya komunikasi yang kebudayaannya berbeda. Berikut yang menghambat komunikasi antarbudaya :

Universitas Sumatera Utara Stereotipe ialah salah satu bentuk hambatan dalam komunikasi antar budaya. stereotipe merupakan sebuah pengeneralisasian terhadap individu – individu yang berada dalam suatu kelompok tanpa informasi yang memadai dengan mengabaikan karakteristik individu –individu yang berada dalam kelompok tersebut. Stereotipe identik terhadap perbedaan suku, ras, etnis, kelompok agama/kepercayaan. sikap dalam komunikasi yang berdasarkan stereotipe jelas akan menghambat terjadinya komunikasi yang efektif dan harmonis.

Kesulitan komunikasi akan muncul dari penstereotipan (stereotyping), yakni menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi orang-orang berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Penstereotipan adalah proses menempatkan orang-orang ke dalam kategori-kategori yang mapan, atau penilaian mengenai orang-orang atau objek-objek

berdasarkan kategori-kategori yang sesuai, ketimbang berdasarkan karakteristik individual mereka. Banyak definisi stereotype yang dikemukakan oleh para ahli,

kalau boleh disimpulkan, stereotip adalah kategorisasi atas suatu kelompok secara acak dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Kelompok ini mencakup : kelompok ras, kelompok etnik, kaum tua, berbagai pekerjaan profesi, atau orang dengan penampilan fisik tertentu. Stereotip tidak memandang individu-individu dalam kelompok tersebut sebagai orang atau individu-individu yang unik.

Contoh stereotipe :

a. Orang batak kasar b. Orang padang pelit

c. Orang jawa halus pembawaan (hermanto-sahadjaa.blogspot.co.id)

2. Prasangka

Universitas Sumatera Utara dan Joe R. Fagi. Stereotipe merupakan komponen kognitif (kepercayaan) dari prasangka, sedangkan prasangka juga berdimensi perilaku.

Prasangka ini konsekuensi stereotipe, dan lebih teramati daripada stereotipe. Richard W. Brisilin mendefenisikan prasangka sebagai sikap tidak adil, menyimpang atau tidak toleran terhadap sekelompok orang. Prasangka ialah apa

yang ada dalam pemikiran kita terhadap individu atau kelompok lain seperti dalam hubungan ras dan etnis melalui media massa yang populer. Prasangka

menjadi komunikasi antarbudaya karena biasanya ada pandangan negatif yang diiringi oleh adanya pemisahan yang tegas antara perasan kelompokku (in group) dan perasaan kelompokmu (out group). Oleh sebab itu komunikasi yang diawali oleh adanya prasangka tidak akan berjalan denganefektif.

3. Etnosentrisme

Etnosentrisme di defenisikan sebagai kepercayaan pada superioritas inheren kelompok atau budayanya sendiri, etnosentrisme mungkin disertai rasa jijik pada

orang-orang lainyang tidak sekelompok. Etnosentrisme cendrung memandang rendah orang lain yang yang tidak sekelompok dan dianggap asing, etnosentrisme memandang dan mengukur budaya-budaya asing dengan budayanya sendiri.

Universitas Sumatera Utara 2.2.2.1 Hambatan Dalam Komunikasi Antarbudaya

Hambatan- Hambatandalam Komunikasi Antarbudaya terjadi karena alasan yang bermacam-macam karena komunikasi mencakup pihak-pihak yang berperan sebagai pengirim dan penerima secara berganti-ganti maka hambatan-hambatan tersebutdapat terjadi dari semua pihak antara lain :

1. Keanekaragaman dari tujuan-tujuan komunikasi. Masalah komunikasi sering terjadi karena alasan dan motivasi untuk berkomunikasi yang berbeda-beda, dalam situasi antarbudaya perbedaan ini dapat menimbulkan masalah.

2. Etnosentrisme banyak orang yang menganggap caranya melakukan persepsi terhadap hal-hal disekelilingnya adalah satu-satunya yang paling tepat dan benar, padahal harus disadari bahwa setiap orang memiliki sejarah masa lalunya sendiri sehingga apa yang dianggapnya baik belum

tentu sesuai dengan persepsi orang lain. Etnosentrisme cenderung menganggap rendah orang-orang yang dianggap asing dan memandang

budaya-budaya asing dengan budayanya sendiri karena etnosentrisme biasanya dipelajari pada tingkat ketidaksadaran dan diwujudkan pada tingkat kesadaran, sehingga sulit untuk melacak asal usulnya.

3. Tidak adanya kepercayaan karena sifatnya yang khusus, komunikasi antarbudaya merupakan peristiwa pertukaran informasi yang peka terhadap kemungkinan terdapatnya ketidak percayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

4. Penarikan diri komunikasi tidak mungkin terjadi bila salah satu pihak secara psikologis menarik diri dari pertemuan yang seharusnya terjadi. Ada dugaan bahwa macam-macam perkembangan saat ini antara lain meningkatnya urbanisasi, perasaan-perasaan orang untuk menarik diri dan apatis semakin banyak pula.

5. Tidak adanya empati,

Universitas Sumatera Utara 1. Fokus terhadap diri sendiri secara terus menerus, sulit untuk memusatkan perhatian pada orang lain kalau kita berpikir tentang diri kita secara terus menerus dan bagaimana orang menyukai kita.

2. Pandangan-pandangan stereotype mengenai ras dan kebudayaan 3. Kurangnya pengetahuan terhadap kelompok, kelas atau orang tertentu 4. Tingkah laku yang menjauhkan orang mengungkapakan informasi 5. Tindakan atau ucapan yang seolah-olah menilai orang lain

6. Sikap tidak tertarik yang dapat mengakibatkan orang tidak mau mengungkapkan diri

7. Sikap superior

8. Sikap yang menunjukkan kepastian jika seseorang bersikap sok tahu atau bersikap seolah-olah serba tahu maka kemungkinan orang akan bersikap defensif terhadapnya

9. Kekuasaan-kekuasaan digunakan untuk mengontrol atau menentukan tindakan orang lain

10.Hambatan derajat kesamaan atau ketidaksamaan (homofily atau heterofily), hambatan komunikasi antarbudaya dapat ditimbulkan oleh masalah prinsip-prinsip komunikasi yang ditetapkan pada konteks kebudayaan yaitu tidak memahami, menyadari atau memanfaatkan derajat kesamaan atau perbedaan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pendidikan, status sosial anatara komunikator dan komunikan.

11.Hambatan pembentukan dan pemrograman budaya, hambatan ini terjadi dalam suatu proses akulturasi yang berlangsung antara imigran dengan masyarakat pribumi. Masalah umum yang sering timbul adalah hambatan stereotype dan prasangka yang biasanya berkembang sejak semula pada saat kita melalui komunikasi antarpribadi ataupun komunikasi massa.

Namun lain lagi menurut Barna, 1988 ; Ruben, 1985 dalam (Joseph A. DeVito, 1997 : 488-491) hambatan-hambatan komunikasi antarbudaya dibagi menjadi 5 yaitu :

Mengabaikan Perbedaan Antara Anda dan Kelompok yang Secara

Universitas Sumatera Utara Mengabaikan perbedaan Antara Kelompok Kultural yang Berbeda

Mengabaikan Perbedaan dalam Makna Melanggar Adat Kebiasaan Kultural Menilai Perbedaan Secara Negatif

2.2.2.2 Jenis-Jenis Hambatan Komunikasi Antarbudaya

Hambatan komunikasi dalam komunikasi antarbudaya mempunyai bentuk seperti sebuah gunung es yang terbenam didalam air. Dimana hambatan komunikasi yang ada terbagi dua menjadi diatas air (above waterline) dan yang dibawah (below waterline).

Faktor-faktor yang menghambat komunikasi antarbudaya yang berada dibawah air (below waterline) adalah faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang, hambatan semacam ini cukup sulit untuk dilihat atau diperhatikan.

Jenis-jenis hambatan semacam ini adalah persepsi, norma, stereotipe, filosofi bisnis, aturan, jaringan, nilai dan group cabang.

Terdapat 9 (sembilan) jenis hambatan komunikasi antarbudaya yang berada diatas air (above waterline). Hambatan komunikasi semacam ini mudah dilihat

karena hambatan ini banyak yang membentuk fisik, hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Fisik (Physical). Hambatan komunikasi semacam ini berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan diri dan media fisik

2. Budaya (Cultural). Hambatan ini berasal dari etnik yang berbeda, agama dan juga perbedaan sosial yang ada antara budaya satu dengan yang lainnya

Universitas Sumatera Utara 4. Motivasi (Motivational). Hambatan semacam ini berkaitan dengan tingkat motivasi dari pendengar, maksudnya adalah apakah pendengar yang menerima pesan ingin menerima pesan tersebut atau malas dan tidak punya motivasi sehingga dapat menjadi hambatan komunikasi

5. Pengalaman (Experiantial). Experiental adalah jenis hambatan yang terjadi karena setiap individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama sehingga setiap individu mempunyai persepsi dan juga konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu

6. Emosi (Emotional). Hal ini berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar, apabila emosi pendengar sedang buruk maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui

7. Bahasa (Linguistic). Hambatan komunikasi yang berikut ini terjadi apabila pengirim pesan (sender) dan penerima pesan (receiver) menggunakan

bahasa yang berbeda atau penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan

8. Nonverbal. Hambatan nonverbal adalah hambatan komunikasi yang tidak berbentuk kata-kata tetapi dapat menjadi hambatan komunikasi, contohnya adalah wajah marah yang dibuat oleh penerima pesan ketika pengirim pesan melakukan komunikasi. Wajah marah yang dibuat tersebut dapat menjadi penghambat komunikasi karena mungkin saja pengirim pesan akan merasa tidak maksimal atau takut untuk mengirimkan pesan kepada penerima pesan.

9. Kompetisi (Competition). Hambatan semacam ini muncul apabila penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan, contohnya adalah menerima telepon selular sambil menyetir, karena melakukan dua kegiatan sekaligus maka penerima pesan tidak akan mendengarkan pesan yang disampaikan melalui telepon secara maksimal (Lubis, 2012: 10).

Universitas Sumatera Utara untuk terjadinya komunikasi antarbudaya yang efektif merupakan faktor penyebab kesalahpahaman dalam memandang perbedaan antara budaya tersebut.

2.3 Model Teoritik

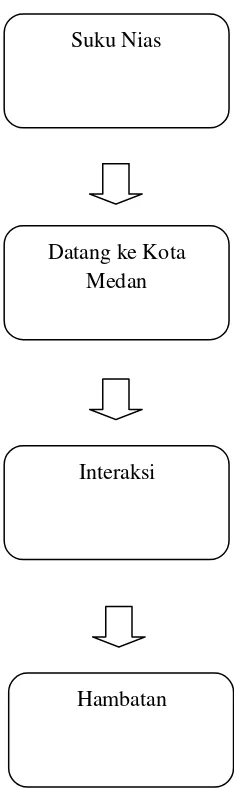

Gambar 2.1

Model Teoritik

Suku Nias

Datang ke Kota Medan

Interaksi