PENGEMBANGAN PRODUKSI SORGUM DI INDONESIA

Herman Subagio dan Muh. Aqil Balai Penelitian Tanaman Serealia

ABSTRAK

Sorgum merupakan salah satu komoditas potensial yang dapat dikembangkan mendukung program diversifikasi pangan dan energi di Indonesia. Sebagai sumber pangan, sorgum mempunyai beragam zat antioksidan, mineral, protein dan serat penting. Sebagai sumber bioenergi, sorgum mempunyai potensi untuk mensubtitusi kebutuhan bahan bakar fosil serta industri tambang. Tingginya permintaan di tingkat global juga merupakan potensi bagi Indonesia untuk mengisi kebutuhan bioenergi dunia. Saat ini telah tersedia 11 varietas sorgum dengan daya hasil cukup tinggi, berumur genjah serta daya adaptasi yang luas. Calon varietas sorgum manis juga telah tersedia dalam upaya mendukung pengembangan bioindustri di Indonesia. Optimalisasi pengembangan produksi sorgum harus terintegrasi mulai dari hulu sampai pengembangan industri hilir yang siap menampung hasil panen. Pengembangan sorgum dalam skala besar akan menimbulkan terjadinya kompetisi penggunaan lahan dengan komoditas lain, sehingga dapat diarahkan pada lahan marjinal serta lahan non produktif yang banyak tersebar di wilayah tengah dan timur Indonesia. Selain itu, kemampuan subsistem produksi benih (balai-balai benih dan penangkar) perlu diberdayakan melalui pembuatan program yang terarah untuk produksi dan pendistribusian benih di lapangan. Dalam hal perakitan varietas perlu memanfaatkan sebanyak mungkin sumberdaya genetik lokal, digabungkan dan diseleksi secara terarah untuk taret-target lingkungan tertentu.

Kata kunci: sorgum, pangan, bioetanol, potensi pengembangan

PENDAHULUAN

Dalam roadmap pengembangan dan penyediaan pangan nasional, komoditas sorgum jarang diungkapkan secara eksplisit sebagai bagian integral dari pangan pokok nasional. Pernyataan resmi sorgum dipakai sebagai bahan pangan pendukung hanya dijumpai dalam jumlah terbatas di Kabupaten Rote Ndao dan Sumba, Nusa Tenggara Timur (Diperta NTT 2012). Fakta lapangan menunjukkan bahwa walaupun tanaman sorgum sudah lama dikenal oleh petani, namun masih diusahakan secara asalan karena dipandang sebagai tanaman klas rendah. Perkembangan luas tanam sorgum di Indonesia juga memperlihatkan kecenderungan (trend) penurunan dari waktu ke waktu. Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 1990 menunjukkan luas tanam sorgum di Indonesia di atas 18.000 ha. Tahun 2011 luas tanam sorgum menurun menjadi 7.695 ha (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2012).

Sebagai komoditas tanaman pangan, pengembangan sorgum di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala baik teknis maupun sosial ekonomi. Selain itu, pemerintah juga belum menempatkan sorgum sebagai prioritas dalam program perluasan areal tanam dengan alasan sorgum bukan kebutuhan pokok, sehingga perluasan sorgum tidak masuk dalam rencana strategis dan belum ada anggaran khusus (Direktorat Serealia 2013). Di Amerika Serikat, sorgum justru menjadi sumber pemenuhan pangan nomor tiga, sementara di tingkat global menjadi tanaman penting kelima setelah gandum, padi, jagung dan barley. Sorgum juga telah menjadi sumber energy, protein, vitamin dan mineral utama bagi penduduk Asia dan Afrika selama lebih dari satu abad. Negara eksportir utama sorgum adalah Amerika Serikat, Australia dan Argentina (Wikipedia 2010). Peningkatan citra sorgum di Indonesia dapat dilakukan melalui eksplorasi potensi sorgum baik untuk pangan, pakan ternak maupun industri bioetanol sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi lebih beasar bagi masyarakat. Pemanfaatan sorgum baik sebagai sumber pangan, pakan maupun industri telah banyak dilaporkan. Sebagai bahan pangan, sorgum memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, bahkan kadar proteinnya lebih tinggi daripada beras. Sorgum memiliki kadar protein 11%, lebih tinggi dibandingkan beras yang hanya mencapai 6,8%. Kandungan nutrisi mikro lain yang dimiliki oleh sorgum adalah kalium, besi, fosfor, serta vitamin B. Sebagai pakan ternak, biji sorgum digunakan untuk bahan campuran ransum pakan unggas, sedangkan batang dan daun banyak digunakan untuk ternak ruminansia (Rismunandar 1989). Penggunaan biji sorgum dalam ransum pakan ternak bersifat suplementer (subtitusi) terhadap jagung karena kandungan nutrisinya tidak berbeda dengan jagung. Sebagai bahan baku industri, biji sorgum mempunyai potensi untuk dijadikan bahan baku industri bir, pati, gula cair, serta etanol. Jenis sorgum yang batangnya mengandung kadar gula yang tinggi disebut sorgum manis (sweet sorghum).

Seiring dengan terjadinya krisis energy sebagai akibat berkurangnya cadangan bahan bakar minyak maka peluang pemanfaatan bioenergi semakin besar. Sorgum adalah salah satu sumber energy terbarukan yang mempunyai potensi untuk mensubtitusi kebutuhan bahan bakar dunia. Peningkatan perhatian terhadap sorgum manis bukan hanya terjadi di negara maju tetapi juga negara berkembang termasuk Indonesia. Barbanti et al. (2006) mengemukakan bahwa penggunaan biofuel yang diekstraksi dari juice dan bagas sorgum manis akan dapat membantu pemenuhan kebutuhan energi dunia. Sorgum manis dicirikan oleh kandungan gula yang tinggi, khususnya fraksi fruktosa, sukrosa dan glukosa yang dapat diolah menjadi etanol.

Selain itu, biomas sorgum manis juga dapat digunakan sebagai bahan baku fiber, kertas, sirup dan makanan ternak (Steduto et al. 1997).

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pengembangan produksi sorgum di Indonesia. Makalah berisi tentang kemajuan penelitian dan pengembangan sorgum, wilayah sasaran untuk pengembangan, ketersediaan benih sumber untuk mendukung pengembangan sorgum, serta optimalisasi peran pemerintah dan swasta dalam pengembangan sorgum.

KEMAJUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SORGUM DI INDONESIA (a) Perakitan Varietas Unggul

Program penelitian dan pengembangan sorgum sebelum tahun 1980 dan pada periode 1980-1990 dikoordinir secara nasional oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) dengan melibatkan beberapa Balai Penelitian Tanaman Pangan (Balittan). Titik berat kegiatan pemuliaan pada periode tersebut adalah pembentukan varietas komposit melalui uji adaptasi galur-galur introduksi dari luar negeri. Program pemuliaan dan introduksi sorgum secara global di koordinir oleh ICRISAT dengan melibatkan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, India, Filipina, Thailand, termasuk Indonesia.

Pada era 1970-an program pengembangan sorgum diarahkan untuk pemenuhan sumber karbohidrat potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Varietas yang dilepas pada periode tersebut adalah No.6C, UPCA-S2 dan KD4 (Puslitbangtan 2009). Pada era 1980-an, program pemuliaan sorgum masih diarahkan untuk pemenuhan sumber karbohidrat potensial sehingga seleksi varietas lebih banyak ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan (Mudjisihono dan Damardjati, 1985). Kriteria seleksi meliputi umur tanaman yang genjah (70-80 hari), penampilan tanaman tidak terlalu tinggi (100-140 cm), kandungan protein diatas 10% serta kandungan tannin dibawah 0,2%. Pada periode 1980-1990 dilepas empat varietas masing-masing Keris, UPCA-S1, Badik dan Hegari Genjah. Keempat varietas tersebut mempunyai beberapa keunggulan diantaranya: berumur genjah, tinggi batang sedang, hasil 2,5-4 t/ha, berbiji putih dengan rasa sebagai nasi cukup enak. (Subandi et al, 1998). Ponidi et al. (1985) melaporkan bahwa varietas Hegari Genjah banyak berkembang di wilayah dataran rendah Provinsi Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.

Peningkatan potensi materi genetik pada era 1990-an dilakukan melalui uji adaptasi 15 galur unggul sorgum introduksi. Setelah melalui serangkaian uji adaptasi diperoleh dua galur dengan keragaan hasil tinggi yaitu CS110 dan No.311, yang

kemudian dilepas dengan nama varietas Mandau dan Sangkur (Rahardjo dan Fathan 1991). Potensi hasil mencapai 5 t/ha, genjah (umur 91 hari) dengan kisaran hasil 4-5 t//ha. Varietas Sangkur mempunyai potensi hasil agak rendah, antara 3,6-4,0 t/ha, namun mudah di rontok dan disosoh serta tahan terhadap penyakit karat dan Rhizoctonia (Rahardjo dan Fathan 1991).

Program penelitian dan pengembangan varietas unggul sorgum pada periode 2001-2013 dilakukan secara khusus oleh Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal) di Maros. Varietas Numbu dan Kawali dilepas Tahun 2001 (Balitsereal, 2002). Varietas Numbu dihasilkan dari galur IS 23509 dari SADC (South African Development Community). Varietas Kawali berasal dari galur ICSV 233 merupakan galur ICRISAT. Singgih dan Hamdani (1998) serta Sholihin (1996) melaporkan kedua varietas tersebut dapat beradaptasi baik di Probolinggo, Bontobili, Bulukumba, dan Bojonegoro dengan kisaran hasil yang diperoleh 4,6-5,0 t/ha.

Singgih et al. (2002) menyatakan bahwa varietas Numbu dapat beradaptasi baik pada lahan kering dan masam, hasil 5 t/ha serta tahan terhadap penyakit karat dan bercak daun. Varietas Kawali dicirikan oleh karakter tanaman yang pendek (135 cm) serta bulir yang agak tertutup sehingga kurang disenangi oleh hama burung. Kedua varietas ini mempunyai umur dalam, antara 100-105 hari. Karakteristik varietas yang dirilis pada periode 1970-2012 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Varietas unggul sorgum yang dirilis selama periode 1970-2012

Varietas Tahun Rilis Potensi Hasil (t/ha) Umur Panen (Hari) Tinggi tanaman (cm)

Warna Biji Rasa Nasi No. 6C UPCA-S2 KD4 KERIS UPCA-S1 BADIK HEGARI GENJAH MANDAU SANGKUR NUMBU KAWALI 1970 1972 1973 1983 1985 1986 1986 1991 1991 2001 2001 4,6-6 4,0-4,9 4,0 2,5 4,0 3,0-3,5 3,0-4,0 4,0-5,0 3,6-4,0 4,0-5,0 4,0-5,0 96-106 105-110 90-100 70-80 90-100 80-85 81 91 82-96 100-105 100-110 165-238 180-210 140-180 80-125 140-160 145 145 153 150-180 187 135 Coklat Coklat Putih Putih Kotor Putih Kapur Putih Kapur Putih Kapur Coklat Muda Coklat Muda Krem Krem Kurang Kurang Sedang Sedang Sedang Enak Enak Sedang Sedang Sedang Sedang

(b) Pengembangan Sebagai Bioenergi

Hoeman (2010) melaporkan, dengan adanya krisis energi di sejumlah negara dan semakin berkurangnya cadangan bahan bakar minyak, maka peluang pemanfaatan bioenergi semakin besar. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar,

bioenergi tanaman harus diubah terlebih dahulu menjadi biogas atau bioetanol. Almodares dan Hadi (2009) memaparkan bahwa selain lebih adaptif terhadap perubahan iklim (kekeringan dan genangan), sorgum juga mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol melalui fermentasi bagase, juise dan biji.

Sejumlah galur unggul baik introduksi maupun lokal Indonesia disilangkan untuk menghasilkan varietas unggul sorgum khusus untuk produksi etanol. Eksplorasi potensi etanol sorgum manis diperoleh dari nira batang sorgum, bagase dan biji. Nira adalah cairan yang diperoleh dari hasil perasan batang sorgum manis, sedangkan bagase adalah ampas hasil perasan batang sorgum dalam bentuk sellulosa yaitu polisakarida yang dihidrolisis menjadi monosakarida seperti glukosa, sukrosa dan bentuk gula lainnya yang kemudian dikonversi menjadi etanol. Sedangkan sumber etanol dari biji adalah pati yaitu karbohidrat yang berbentuk polisakarida berupa polimer anhidromonosakarida, dimana komponen utama penyusun pati adalah amilosa dan amilo-pektin yang masing masing tersusun atas satuan glukosa (rantai glukosida) yang kemudian dikonversi menjadi etanol (Prasad et al. 2007; Shoemoker and Bransby 2010). Sarath et al. (2008) dan Smith et al. (1987) lebih lanjut menjelaskan bahwa sorgum manis untuk bahan baku bioetanol dicirikan oleh akumulasi karbohidrat terfrmentasi (FC) dalam batang yang mencapai 15-25%. Sorgum manis mengandung FC lebih tinggi dibandingkan jagung sehingga sebagai tanaman biofuel akan lebih menguntungkan apabila pengembangannya dilakukan pada daerah kering (Reddy et al. 2007).

Balai Penelitian Tanaman Serealia telah mengembangkan enam galur yang mempunyai potensi tinggi untuk produksi bioetanol yaitu Watar Hammu Putih, 4-183A, 5-193c, 15011A, 15011B, dan 15021A dengan produksi etanol masing-masing sebesar 4315,45 l/ha, 4531,91, 3868,42, 3756,15, 4758,32 l/ha, dan galur 3905,21 l/ha, lebih tinggi dari varietas Numbu (Balitsereal 2010). Produksi etanol tinggi per ha mempunyai korelasi yang tinggi dengan produksi biomas batang. Galur/varietas Watar Hammu Putih, 15011A, dan 15021A menghasilkan produksi biomas tinggi di NTT dan Enrekang (Sulawesi Selatan), galur 4-183A dan 5-193c menghasilkan produksi biomas tinggi di Karanganyar dan Karangsari (Yogyakarta) baik di lahan sawah maupun lahan kering, dan galur 15011B menghasilkan produksi biomas tinggi di Jawa Barat (Pabendon, 2010). BATAN juga telah mengembangkan teknik iradiasi sinar gamma untuk menghasilkan varietas unggul sorgum manis.

Produksi bioetanol dari sorgum manis dapat ditingkatkan lagi apabila kemampuan ratun dari sorgum manis dimanfaatkan secara optimal (Efendi dan Pabendon 2010). Lebih lanjut, Efendi dan Pabendon (2000) memaparkan bahwa bobot

biomas segar tanaman primer mencapai 43,0 t/ha, kemudian pada pertanaman ratun masih mampu menghasilkan biomas 22,6 t/ha. Potensi ratun sangat menjanjikan utamanya pada lahan kering dimana tanaman palawija lain sudah tidak bisa tumbuh (Tsuchihashi dan Goto 2004).

WILAYAH PENGHASIL DAN POTENSI PERLUASAN AREAL PENGEMBANGAN SORGUM

Tanaman sorgum sudah lama diusahakan oleh petani di Indonesia baik secara monokultur, tumpangsari dan tumpang gilir dengan tanaman semusim yang lain. Budidaya sorgum awalnya diproduksi untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat terutama sebelum tahun 1970 karena kondisi masih rawan kekurangan pangan. Sejalan dengan berkembangnya program swasembada pangan yang memprioritaskan kepada tanaman padi (beras) membawa dampak kepada penurunan luas pertanaman sorgum. Lahan-lahan yang dulunya sebagai wilayah penghasil sorgum, lambat laun dialihkan untuk tanaman pangan terutama padi, jagung dan kedelai.

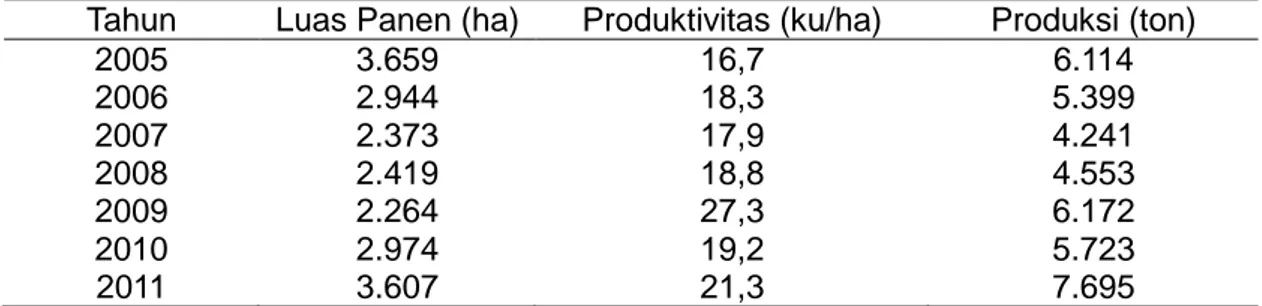

Perkembangan luas panen tanaman sorgum mulai tahun 2005 hingga 2011 cenderung terus menunjukkan penurunan, tetapi terjadi peningkatan untuk produktivitas dan produksi (Direktorat Budidaya Serealia 2012). Selama periode 7 (tujuh) tahun, luas panen mengalami penurunan rata-rata 1,5 % per tahun. Luas panen yang dicapai pada tahun 2011 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2005. Peningkatan luas panen terjadi mulai tahun 2009 hingga 2011 yang mencapai lebih dari 20 % per tahun. Hal ini akan terus meningkat dengan perkembangan tanaman sorgum yang diusahakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pangan, pakan dan energi alternatif. Luas panen yang dilaporkan oleh salah satu BUMN (PTPN XII) pada tahun 2013 mencapai 1.154 ha dan akan terus dikembangkan menjadi 3.000 ha pada tahun 2014 (Anonimus 2013).

Tabel 1. Keragaan Luas Panen dan Produksi Sorgum di Indonesia Tahun 2005-2011

Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas (ku/ha) Produksi (ton)

2005 3.659 16,7 6.114 2006 2.944 18,3 5.399 2007 2.373 17,9 4.241 2008 2.419 18,8 4.553 2009 2.264 27,3 6.172 2010 2.974 19,2 5.723 2011 3.607 21,3 7.695

Rata-rata produktivitas dan produksi mulai tahun 2005 hingga 2011 menunjukkan peningkatan setiap tahun sebesar 6,5 dan 6,2 %. Peningkatan produktivitas dan produksi sorgum tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebagai akibat dari musim kemarau yang relatif panjang. Badan Litbang Pertanian telah melepas 11 varietas sorgum dengan potensi hasil mencapai 6 t/ha dan dapat beradaptasi pada lahan marjinal (Puslitbangtan, 2009). Peluang untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas masih sangat besar karena hingga sekarang produktivitas yang telah dicapai baru sebesar 60 % dari potensi hasil masing-masing varietas baru. Penyebab utama produktivitas hasil sorgum hingga sekarang adalah penggunaan benih kurang berkualitas dan pemeliharaan tanaman yang kurang optimal. Sorgum memiliki potensi hasil yang relatif lebih tinggi dibanding padi, gandum dan jagung. Bila kelembaban tanah saat pertumbuhan bukan merupakan faktor pembatas, hasil produksi dapat melebihi 7 t/ha (Hoeman 2008). Sorgum dikenal mempunyai ketahanan terhadap kekeringan dengan kebutuhan air 300-400 mm (House 1985; FAO 2001). Selain itu, sorgum juga memiliki sifat yang lebih tahan terhadap genangan air, kadar garam tinggi dan keracunan aluminium (House 1985).

Potensi Perluasan Areal Pertanaman Sorgum

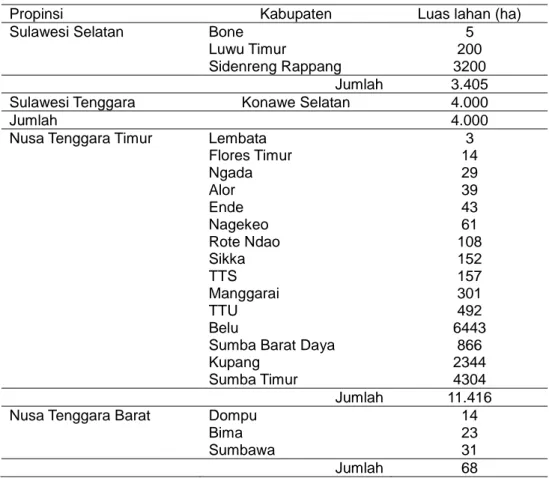

Seiring meningkatnya perhatian terhadap penggunaan bahan bakar nabati, pemerintah melalui kementerian BUMN telah memetakan wilayah pengembangan pangan khususnya sorgum. Subagio dan Syuryawati (2012) mengemukakan bahwa wilayah penghasil sorgum pada tahun 2012 telah menunjukkan pergeseran, jika sebelumnya wilayah penghasil sorgum berpusat di pulau Jawa, namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah bergeser kewilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pergeseran tersebut disebabkan oleh peluang pengembangan pada lahan marjinal masih tersedia di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hingga tahun 2012/2013, informasi dan data luas panen sorgum yang terhimpun melalui laporan Dinas Pertanian, Media Elektonik (Website) dan Media Surat Kabar yang telah divalidasi diperoleh data seluas 26.306 ha. Peningkatan luas panen sorgum terutama dilakukan oleh beberapa BUMN seperti PTPN XII di Jawa Timur dan PT Berdikari untuk pengembangan sorgum integrasi dengan ternak di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta pengembangan sorgum untuk bahan baku industri dan ternak di Nusa Tenggara Timur (Subagio dan Syuryawati, 2013). Dari total luas panen 26.306 ha tersebut berada pada 9 (sembilan) provinsi dan yang terluas berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah 58,3 persen, diikuti Sulawesi Tenggara sebesar 15,2 persen, Sulawesi Selatan sebesar 12,9 persen, Jawa Timur sebesar 8,4 persen sedangkan provinsi yang lain kurang dari 4

persen. Pergeseran wilayah utama penghasil sorgum dari pulau Jawa kepada wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Selatan disebabkan persaingan antar komoditas terutama tanaman semusim, kesesuaian agroekologi lahan kering, sistem irigasi terbatas/tadah hujan dan peluang integrasi dengan sektor peternakan dan bahan baku industri.

Sebaran luas panen tanaman sorgum di Indonesia hingga bulan April 2013 dapat dibagi kedalam dua wilayah yaitu wilayah timur yang meliputi Nusa Tenggara dan Sulawesi, serta wilayah barat yang meliputi Pulau Jawa dan Sumatra. Luas panen di wilayah Nusa Tenggara mencapai 15.414 ha yang tersebar pada 3 (tiga) kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Barat dan 14 kabupaten di Wilayah Nusa Tenggara Timur (Dinas Pertanian Tanaman Pangan NTT). Wilayah penghasil sorgum yang berada di Nusa Tenggara Barat terletak pada kabupaten Dompu, Bima dan Sumbawa dengan total luas 68 ha. Tanaman sorgum di wilayah ini relatif tidak begitu luas hanya sebagai tanaman pelengkap agar lahan tidak bero. Status sorgum belum dimanfaatkan di luar pangan. Sebagian besar petani yang menanam sorgum digunakan untuk pangan.

Tabel 3. Luas penyebaran tanaman sorgum di Sulawesi dan Nusa Tenggara Tahun 2011-2013

Propinsi Kabupaten Luas lahan (ha) Sulawesi Selatan Bone

Luwu Timur Sidenreng Rappang 5 200 3200 Jumlah 3.405 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan 4.000

Jumlah 4.000

Nusa Tenggara Timur Lembata Flores Timur Ngada Alor Ende Nagekeo Rote Ndao Sikka TTS Manggarai TTU Belu

Sumba Barat Daya Kupang Sumba Timur 3 14 29 39 43 61 108 152 157 301 492 6443 866 2344 4304 Jumlah 11.416 Nusa Tenggara Barat

Dompu Bima Sumbawa 14 23 31 Jumlah 68 Sumber: Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten, Media Elektronik (Website),

Bagi petani di Nusa Tenggara Timur, tanaman sorgum merupakan tanaman prioritas kedua setelah jagung untuk lahan-lahan marjinal seperti curah hujan sangat singkat, sistem irigasi terbatas dan kondisi lahan kurang subur. Selain itu tanaman sorgum difungsikan sebagai pakan ternak sehingga luas pertanaman sorgum di Nusa Tenggara Timur menyebar pada 14 kabupaten terutama wilayah kabupaten yang memiliki usaha ternak yang semi intensif (relatif maju). Kabupaten Kupang, Sumba timur dan Belu merupakan wilayah penghasil sorgum utama di Nusa Tenggara Timur.

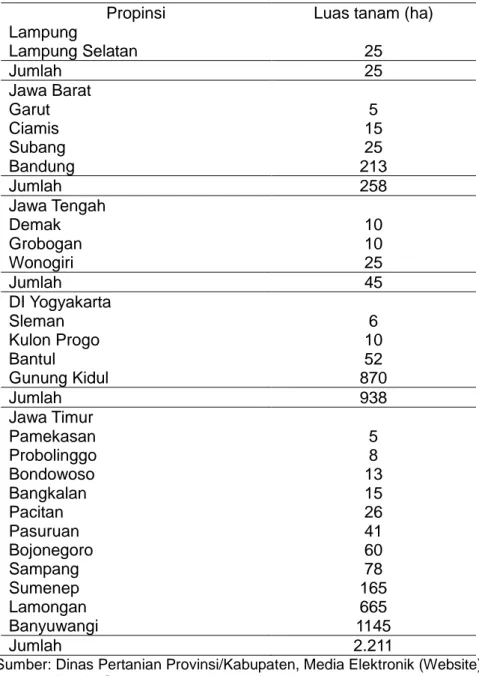

Sementara itu luas panen sorgum di Pulau Jawa hingga tahun 2012 mencapai 3.462 ha. Wilayah penghasil sorgum di pulau Jawa telah bergeser dari Provinsi Jawa Tengah ke Jawa Timur. Peningkatan luas panen di Jawa Timur terutama pengembangan sorgum pada lahan produktif oleh PTPN XII, sedangkan keberadaan tanaman sorgum di Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogjakarta untuk bahan baku industri tepung sebagai substitusi tepung terigu dan pakan. Pengembangan sorgum di Jawa Timur akan terus meningkat sejalan dengan peluang pasar yang tersedia untu bahan baku industri (tepung) oleh PT Indofood Tbk. Pengembangan sorgum oleh PTPN XII selain memenuhi produksi kebutuhan PT Indofood Tbk, juga akan dintegrasikan dengan Ternak dan bahan industri gula.

Tabel 4. Luas penyebaran tanaman sorgum di Sumatera dan Jawa Tahun 2011-2013

Propinsi Luas tanam (ha)

Lampung Lampung Selatan 25 Jumlah 25 Jawa Barat Garut Ciamis Subang Bandung 5 15 25 213 Jumlah 258 Jawa Tengah Demak Grobogan Wonogiri 10 10 25 Jumlah 45 DI Yogyakarta Sleman Kulon Progo Bantul Gunung Kidul 6 10 52 870 Jumlah 938 Jawa Timur Pamekasan Probolinggo Bondowoso Bangkalan Pacitan Pasuruan Bojonegoro Sampang Sumenep Lamongan Banyuwangi 5 8 13 15 26 41 60 78 165 665 1145 Jumlah 2.211

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten, Media Elektronik (Website), Media Cetak serta Hasil investigasi lapangan

KETERSEDIAAN BENIH SUMBER UNTUK MENDUKUNG EKSTENSIFIKASI SORGUM

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman sorgum adalah dengan penggunaan benih bermutu atau berkualitas. Saenong et al. (2007) mengemukakan tiga aspek penting yang berkaitan dengan mutu dan kualitas benih yaitu; 1. Teknik produksi benih yang berkualitas, 2. Teknik mempertahankan kualitas benih yang telah didistribusikan, dan 3. Teknik deteksi atau mengukur kualitas benih. Penggunaan benih unggul berkontribusi nyata terhadap penampilan fenotifik serta

komponen hasil tanaman (Arief dan Zubachtirodin 2012). Penyediaan benih sorgum di tingkat petani secara berkelanjutan dengan mutu terjamin bukanlah hal yang mudah. Hasil studi di Nusa Tenggara Timur, faktor kemampuan petani dalam memproduksi benih, ketersediaan fasilitas penyimpanan serta pasar yang tidak jelas mempengaruhi kemampuan petani atau penangkar untuk menyediakan benih sorgum (Subagyo dan Syuryawati 2013).

Monyo et al. (2003) menganalisis system produksi benih di Afrika Selatan dan membaginya kedalam dua aspek, yaitu (1) formal, terdiri atas badan penelitian pemerintah, badan usaha milik swasta yang memproduksi dan memasarkan benih, dan badan yang bertanggungjawab terhadap sertifikasi dan pengawasan mutu benih, (2) informal, terdiri atas sejumlah petani yang memproduksi benih local atau varietas introduksi, memasarkan sendiri hasilnya, dan melakukan ujicoba terhadap varietas yang diproduksinya. Monyo et al (2003) lebih lanjut membagi system perbenihan formal menjadi dua yaitu (1) model state/parastatal dimana peneliti menyediakan benih penjenis untuk diperbanyak di kebun milik petani atau penangkar dengan system kontrak, serta (2) model swasta dimana peneliti menyiapkan benih untuk diperbanyak oleh pihak swasta dan petani yang bekerjasama dengan swasta.

Dalam sistem perbenihan di Indonesia, Balai Penelitian Komoditas/ Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal) diberikan kewenangan untuk melakukan program pemuliaan/pembentukan varietas unggul sorgum termasuk menyediakan benih sumbernya. Balitsereal diberikan mandat untuk menyediakan benih sumber khususnya benih kelas BS (breeder seed) dan Foundation Seed (FS). Selanjutnya benih di kirim ke Dinas Pertanian Provinsi dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk diperbanyak menjadi benih klas SS (Stock seed) di BBI/BBU. Benih yang diproduksi oleh BBI/BBU disebar ke penangkar yang telah terlatih untuk memproduksi benih klas ES (Extension seed) yang siap dipasarkan ke pengguna (Bahtiar et al. 2007). Model produksi benih yang relatif panjang menyulitkan untuk kontrol kualitas benih. Saenong et al. (2005) menyatakan bahwa penangkar yang dibina dengan baik mampu menghasilkan benih kelas SS sementara BBU dapat menghasilkan benih kelas FS.

Namun saat ini, peran BBI, khususnya dalam penyediaan benih sorgum sangat terbatas. Pemerintah juga belum menempatkan sorgum sebagai prioritas dalam program perluasan areal tanam dengan alasan sorgum bukan kebutuhan pokok, sehingga perluasan sorgum tidak masuk dalam rencana strategis dan belum ada anggaran khusus (Direktorat Serealia, 2013). Mengingat peran BBI sangat strategis, maka sangat besar pengaruhnya terhadap laju pengembangan komoditas sorgum di

Indonesia. Data distribusi benih sumber sorgum kelas BS selama periode 2008-2013 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah benih kelas BS yang telah didistribusikan UPBS Balitsereal selama periode 2008-2013

Varietas Jumlah benih yang terdistribusi (kg)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Numbu Kawali UPCA-S1 234 213 85 13 18 3 10 - - 36 20 - 178 37 - 3.272 2.814 - Jumlah 532 34 10 56 215 6.086 Wilayah penyebaran Jabar, Kaltim, SUlsel, NTT, NTB DIY, Kaltim, NTT, Sulsel, Jabar, Papua selatan NTT, Sulsel, Lampung, Jabar Riau, Jateng, Sulsel Sulsel, Lampung, Kalteng, NTT NTT, Sultra, Sulsel, Jatim

Sumber: UPBS Balitsereal 2013

Selama peiode 2008-2012, minat stakeholder untuk mengembangkan komoditas sorgum masih minim. Hal ini terlihat dari kecilnya permintaan benih sumber oleh BBI, BPTP dan mitra lainnya, meski Balitsereal telah menyiapkan benih sumber dalam jumlah besar setiap tahunnya. Data penyebaran/distribusi benih selama periode 2008-2012 hanya mencapai 847 kg atau 169 kg setiap tahun. Selain itu, benih kelas BS yang disebarkan hanya sebagian kecil yang diperbanyak menjadi benih kelas dibawahnya, itupun tidak sampai SS atau ES. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari benih kelas BS langsung ditanam sekali saja dan menjadi konsumsi atau pakan ternak. Hasil pengamatan di sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia menunjukkan hampir semua BBI tidak mempunyai program perbanyakan benih dan pengembangan komoditas sorgum. Hal ini diduga karena berkurang atau tidak adanya permintaan akan sorgum oleh pengguna khususnya petani.

Seiring maraknya kajian pengembangan industri bioetanol dari sorgum yang diprakarsai oleh Menteri BUMN pada akhir Tahun 2012, permintaan benih sumber pun kembali meningkat pesat. Kementerian BUMN berencana untuk mengembangkan pilot project pengembangan sorgum di NTT, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, DIY dan Sulawesi Selatan Data UPBS 2013 menunjukkan permintaan benih kelas BS mencapai 61.000 kg dari Kementerian BUMN. Benih kelas BS selanjutnya diperbanyak menjadi kelas dibawahnya sebelum ditanam untuk produksi biji, biomas maupun bioetanol pada areal >10.000 ha pada Tahun 2014. Balitsereal juga tengah menyiapkan calon varietas

sorgum manis untuk mendukung kegiatan eksplorasi potensi energi terbarukan yang tengah dicanangkan pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara kementerian terkait, baik itu Kementerian Pertanian, BUMN dan Perguruan Tinggi agar pengembangan sorgum lebih focus, bukan hanya untuk pangan semata tetapi dalam bentuk diversifikasi usaha, diantaranya pakan ternak, sirup, bioetanol dan lain-lain sehingga nilai ekonomi sorgum akan meningkat dan pada akhirnya mampu bersaing dengan komoditas unggulan lainnya.

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGEMBANGAN SORGUM

Potensi permintaan sorgum untuk memenuhi kebutuhan pakan, bioetanol dan pangan secara berkelanjutan sangat besar. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi sorgum nasional sudah merupakan keharusan sehingga industri berbasis sorgum dapat berkembang. Sejumlah varietas unggul sorgum dengan potensi hasil dan kandungan gula brix yang tinggi telah tersedia dan siap mendukung program pengembangan sorgum nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menanam sorgum dijabarkan sebagai berikut:

1. Sinergi program Badan Litbang Pertanian dengan Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian dalam penelitian dan pengembangan komoditas sorgum. Perakitan varietas dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian, dalam hal ini Balai Penelitian Tanaman Serealia. Sementara itu pengembangan komoditas sorgum merupakan mandat Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Direktorat Serealia. Kerjasama diarahkan pada pengembangan demfarm di sejumlah wilayah potensial untuk pengembangan sorgum. Pada saat panen demfarm/gelar teknologi, dilaksanakan kegiatan temu lapang bekerjasama dengan direktorat terkait serta pemerintah daerah. Kegiatan ini lebih bersifat promosi kepada pengambil kebijakan di daerah serta petani di sekitar lokasi demplot. Sehingga diharapkan peran aktif pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan untuk dapat mendukung program tersebut, terutama terkait dengan penyediaan benih maupun sarana produksi lainnya.

2. Mengingat keberadaan sorgum di Indonesia masih diusahakan secara asalan karena dipandang sebagai tanaman klas rendah maka arah pengembangan kedepan adalah menyediakan varietas dan teknologi budidaya sorgum manis untuk mendukung industri berbasis bahan bakar nabati. Industri/pabrik semen menggunakan hampir 100% sumber energinya dari batubara. Kedepan, sorgum

diharapkan dapat mensubtitusi batubara sebagai sumber energi di Pabrik Semen. Hal itu tentu saja mungkin dilakukan melihat potensi energi yang dimiliki oleh sorgum, khususnya sorgum manis. Sebagai perbandingan, kandungan kalori batubara sekitar 5000 kkal sementara sekam padi hanya sekitar 3000 kkal saja. Adapun sorgum dapat menghasilkan energi sebesar 3516 kkal sehingga sangat potensial untuk mensubtitusi batubara sebagai bahan baku ramah lingkungan di masa mendatang. Kerjasama pengembangan sorgum manis telah dirintis oleh Balitsereal dengan PT. Semen Tonasa sejak Tahun 2012 dengan memanfaatkan lahan bekas galian pabrik untuk budidaya sorgum.

3. Usahatani sorgum akan memberikan manfaat yang optimal apabila dikelola secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Petani umumnya memiliki skala usaha kecil sehingga tidak efisien dalam pemasaran. Oleh karena itu peran swasta sangat vital khususnya dalam pengembangan industri hilir yang dapat menampung hasil petani. Adapun industri potensial yang dapat dikembangkan oleh swasta diantaranya industri bioetanol, gula cair (sirup), industri pakan ternak ruminansia dan lain-lain. Untuk menghindari terjadinya kompetisi dalam penggunaan lahan maka pengembangan sorgum dapat diarahkan pada lahan marjinal dan lahan non produktif lainnya. Wilayah timur Indonesia seperti NTB, NTT, Sulsel, Sultra dan Papua mempunyai prospek yang sangat baik untuk pengembangan sorgum terintegrasi mengingat ketersediaan lahan yang masih luas.

KESIMPULAN

1. Dengan pesatnya perkembangan industri berbasis sorgum di tingkat global secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan. Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi Indonesia mengingat kondisi agroklimat Indonesia yang sangat sesuai untuk pengembangan sorgum. Optimalisasi pengembangan produksi sorgum di Indonesia akan dapat meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Dukungan pemerintah dibutuhkan dengan menempatkan sorgum sebagai prioritas dalam program perluasan tanam.

2. Pada periode 1980-2013 telah dilepas 11 varietas unggul sorgum dengan daya hasil cukup tinggi, berumur genjah serta daya adaptasi yang luas telah berkontribusi dalam peningkatan produksi nasional. Selain itu terdapat sejumlah calon varietas sorgum manis yang akan rilis Tahun 2013 diharapkan dapat berperan dalam pengembangan industri etanol berbasis sorgum di Indonesia. 3. Pengembangan sorgum dalam skala besar akan menimbulkan terjadinya

sorgum dapat diarahkan pada lahan marjinal serta lahan non produktif lainnya yang banyak tersebar di wilayah timur Indonesia.

4. Kemampuan subsistem produksi benih (balai-balai benih dan penangkar) cukup memadai dalam penyediaan benih sorgum di tingkat petani. Optimalisasi peran subsistem produksi benih dapat dilakukan melalui pembuatan program yang terarah untuk produksi dan pendistribusian benih di lapangan. Dalam hal perakitan varietas perlu memanfaatkan sebanyak mungkin sumberdaya genetic lokal, digabungkan dan diseleksi secara terarah untuk taret-target lingkungan tanah masam.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus. 2013. Harga BBM Naik, Sorgum Alternatifnya. http//www.yahoo.id.berita. yahoo.com. Diakses tanggal18 Jun 2013. Maros

Aqil, M., Zubachtirodin dan C. Rapar, 2013. Deskripsi Varietas Unggul Jagung, Sorgum dan Gandum Edisi Tahun 2012. Balai Penelitian Tanaman Serealia.

Departemen Pertanian, 1970. Perkembangan Produksi Palawija Tahun 1970. Departemen Pertanian, Jakarta

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2012. Keadaan Areal Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2011. Diperta Provinsi NTT. Kupang.

Direktorat Budidaya Serealia. 2013. Kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam Pengembangan Komoditas Jagung, Sorgum dan Gandum. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kementan RI. Jakarta.

Direktorat Serealia, 2013. Kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam Pengembangan Komoditas Serealia untuk Mendukung Pertanian Bioindustri. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Serealia, Maros Sulawesi Selatan

Efendi, R dan M.B. Pabendon, 2010. Seleksi Genotipe sorgum manis produksi biomas dan daya ratun tinggi. Dalam* Laporan Akhir Tahun Balai Penelitian Tanaman Serealia: Perakitan Varietas Sorgum untuk Bahan Bioetanol dan Bahan Pangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

House, L. R. 1985. A Guide to Sorghum Breeding. International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics. Andhra Pradesh, India.

Mudjisihono, R dan D. S. Damardjati., 1985. Masalah dan Hasil Penelitian Pascapanen Sorgum. Risalah Rapat Teknis Puslitbangtan, Bogor 1985.

Pabendon, M.B., M. Aqil dan S. Masud., 2012. Kajian Sumber Bahan Bakar Nabati Berbasis Sorgum Manis Iptek Tanaman Pangan Vol 7, No. 2.

Prasad, S., A. Singh, N. Jain and H. C. Hoshi., 2007. Ethanol Production from sweet sorghum syrup for utilization as automotive fuel in India. Energy Fuel 21:2415-2420

Reddy BVS, Rao Prakasha, Deb UK, Stenhouse JW, Ramaiah B and Ortiz R. 2004. Global sorghum genetik enhancement processes at ICRISAT. Pages 65-102 in Sorghum genetik enhancement: research process, dissemination and impacts (Bantilan MCS, Deb UK,Gowda CLL, Reddy BVS, Obilana AB and Evenson RE, eds.). Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics

Roesmarkan, S., Subandi dan E. Muchlis., 1985. Hasil Penelitian Pemuliaan Sorgum. Risalah Rapat Teknis Puslitbangtan, Bogor 1985.

Shoemaker, C.E., and D.I. Bransby. 2010. The role of sorghum as a bioenergy feedstock. In: R. Braun, D. Karlen, and D. Johnson, editors, Sustainable alternative fuel feedstock opportunities, challenges and roadmaps for six U.S. regions, Proceeedings of the Sustainable Feedstocks for Advance Biofuels Workshop, Atlanta, GA. 28–30 September. Soil and Water Conserv. Soc., Ankeny, IA. p. 149–159.

Sholihin, 1996. Evaluasi galur-galur harapan sorgum di Jawa Timur. Hasil Penelitian Balitjas, 1995/1996. Balai Penelitian Tanaman Serealia.

Sirappa, M. P., 2003. Prospek Pengembangan sorgum di Indonesia sebagai alternative komoditas untuk pangan, pakan dan industri. Jurnal Litbang Pertanian 22 (4)

Sumarni Singgih., Muslimah Hamdani., 1998. Evaluasi Daya Hasil Galur Sorgum. Risalah Penelitian Jagung dan Serealia Lain, Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Serealia Lain, Maros Sulawesi Selatan.

Unit Pengelola Benih Sumber Balitsereal, 2013. Laporan Produksi dan Distribusi Benih Jagung, Sorgum dan Gandum Tahun 2013. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros Sulawesi Selatan