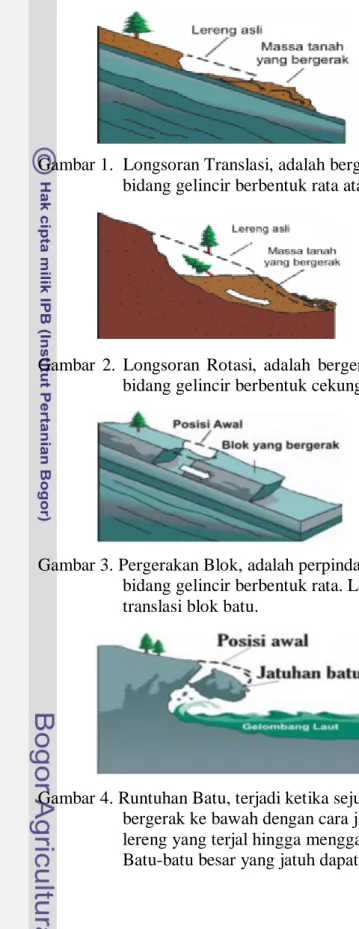

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian dan Batasan Longsor 2.2 Jenis Longsor

Teks penuh

Gambar

Dokumen terkait

Imunisasi polio bertujuan untuk mencegah penyakit poliomyelitis. Secara klinis penyakit polio adalah dibawah umur 15 tahun yang menderita lumpuh layu akut. Penyebarannya

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

1) Biasanya produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil dengan variasi yang sangat besar (berbeda) dan didasarkan atas pesanan. 2) Proses seperti ini biasanya

Pergaulan dan Trauma Kehidupan Menentukan Pilihan Mengidentifi kasi keputusan dan membuat alasan dari pengambilan keputusan Mengumpulk an informasi dan mengidentifik

Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak Di Bawah Umur Hukum Islam Anak sebagai amanah dari Allah SWT harus dijaga dan dibimbing dengan baik, terutama bagi orang tua yang tidak

Dilihat dari sisi yang berhak mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Kelebihan pada penggunaan kontrasepsi progestin menurut (Saefudin, 2010) sebagai berikut :.. 1) Tidak mengganggu hubungan seksual. 2) Tidak mengandung estrogen, sehingga

- Barang siapa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidan sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki