Universitas Sumatera Utara BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sampah

2.1.1 Pengertian Sampah

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau cacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005).

2.1.2 Sumber–Sumber Sampah

Sumber –sumber sampah dibedakan menjadi 8 bagian yaitu : 1. Sampah yang bersal dari pemukiman (domestic waste)

Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang,seperti: sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau yang belum ,bekas pembungkus berupa kertas, plastic,daun dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan,perabot rumah tangga,daun-daun dari kebun atau taman.

Universitas Sumatera Utara 2. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum

Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum,seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya.Sampah ini berupa : kertas, plastic, botol, daun dan sebagainya.

3. Sampah yang berasal dari perkantoran

Sampah dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan,dan sebagainya.Sampah ini berupa kertas-kertas, plastic, karbon klip, klip, dan sebagain umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar (rubbish).

4. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari : kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban,onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh,daun-daunan, plastic dan sebagainya.

5. Sampah yang berasal dari industry (industyrial wastes)

Sampah ini berasal dari kawasan industry ,dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya: sampah-sampah pengepakan barang,logam,plastic, kayu, potongan tekstil, kaleng dan sebagainya.

6. Sampah yang berasal dari pertanian dan perkebunan.

Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah dan sebagainya.

Universitas Sumatera Utara 7. Sampah yang berasal dari pertambangan

Sampah ini berasal dari daerah pertambangan , dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri misalnya: batu-batuan,tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang ) dan sebagainya.

8. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan

Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa: kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binantang dan sebagaianya (Warsidi, 2012). 2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah

Menurut Chandra (2013), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah:

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk tergantung pada aktifitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktifitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktifitas pembangunan, perdagangan, dan industri.

2. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai.

Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk.

Universitas Sumatera Utara Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu.

4. Faktor Geografis

Lokasi tempat pembuangan apakah didaerah pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.

5. Faktor Waktu

Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah perhari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada jumlah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah pedesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu.

6. Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya

Contoh, adat - istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat.

7. Pada musim hujan, sampah mungkin akan tersangkut pada selokan, pintu air, atau penyaringan air limbah.

8. Kebiasaan Masyarakat

Contoh, jika seseorang suka mengkonsumsi satu jenis makanan atau tanaman, sampah makanan itu akan meningkat.

9. Kemajuan Teknologi

Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Contoh: plastik, kardus, rongsokan, AC, TV, dan kulkas.

Universitas Sumatera Utara Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya. Sedangkan timbulan sampah menurut Dinas Kebersihan Kota Medan dalam Kajian Pengolahan Sampah, faktor – faktor yang mempengaruhi timbulan sampah adalah :

1. Jumlah penduduk, artinya jumlah penduduk meningkat timbulan sampah meningkat.

2. Keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi seseorang akan semakin banyak timbulan sampah perkapita yang dihasilkan.

3. Kemajuan teknologi, akan menambah jumlah dan kualitas sampahnya.

2.1.4 Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara merujuk pada dasar – dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasii, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa (Dinas Kebersihan Kota Medan, 2013).

Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis (Rahardyan dan Widagdo, 2005). Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen- komponen sub sistem yang saling mendukung

Universitas Sumatera Utara satu sama lain untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur (Syafrudin dan Priyambada 2001).

Komponen-komponen atau aspek-aspek dari sitem pengelolaan sampah tersebut meliputi :

1. Aspek teknis operasional

Sub sistem teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pembuangan akhir sampah. Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.

Pengelolaan sampah ditujukan pada pengumpulan sampah mulai dari produsen sampai pada tempat pembuangan sampah akhir (TPA), membuat tempat pembuangan sampah sementara (TPS), transportasi yang sesuai lingkungan dan pengelolaan pada TPA. Sebelum dimusnahkan, sampah dapat diolah terlebih dahulu untuk memperkecil volume yang di daur ulang atau dimanfaatkan kembali. Berdasarkan karakteristiknya pengolahan sampah dilakukan berbagai cara yakni :

a. Komposting, baik bagi jenis garbage.

b. Insinerasi untuk refuse.

c. Proses lain seperti pembuatan bahan bangunan dari buangan industri yang mempunyai sifat seperti semen.

Universitas Sumatera Utara 2. Aspek organisasi dan manajemen (institusi)

Organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani (Rahardyan dan Widagdo, 2005). Menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan kategori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kota Raya dan kota besar (jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa perusahaan daerah atau dinas tersendiri.

2) Kota sedang 1 dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa - 500.000 jiwa atau ibu kota propinsi berupa dinas tersendiri.

3) Kota sedang 2 dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa - 250.000 jiwa atau kota/kotif berupa dinas/suku dinas atau UPTD dinas pekerjaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.

4) Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa - 100.000 jiwa berupa UPTD dinas pekerjaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.

Universitas Sumatera Utara Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengelolaan persampahan di Indonesia lebih diarahkan pada pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan di daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasari metode yang benar.

Menurut Syfaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi sampah adalah 1% dari penghasilan per rumah tangga. Dengan demikian besaran retribusi sampah bervariasi sesuai tingkat pendapatan, makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga maka makin besar retribusi yang harus mereka bayarkan karena makin tinggi tingkat ekonomi seseorang makin besar sampah yang mereka hasilkan.

4. Aspek hukum dan peraturan

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat dan sebagainya. Menurut Rahardyan dan Widagdo (2005), peraturan yang diperlukan dalam penyelengaraan sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur tentang:

Universitas Sumatera Utara 2) Rencana induk pengelolaan sampah kota;

3) Bentuk lembaga dan organisasi pengelola;

4) Tata cara penyelengaraan pengelolaan;

5) Tarif jasa pelayanan atau retribusi

6) Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swastaSub sistem Pembiayaan (sub sistem finansial)

5. Aspek peran serta masyarakat

Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan pada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor soasial, struktur dan budaya setempat. Menurut Wibowo dan Djajawinata (2004), ada tiga pendekatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah yakni pendekatan aspek teknis, pendekatan aspek kelembagaan dan pendekatan aspek keuangan dan manajemen.

2.1.5 Dampak Sampah

Bila sampah tidak dikelola dengan baik tentu akan dapat menimbulkan masalah bagi manusia. Banyak kejadian – kejadian dari efek yang ditimbulkan oleh

Universitas Sumatera Utara sampah, akibat manusia menyepelekan masalah sampah. Dampak yang diakibatkan oleh sampah adalah :

1. Mengganggu Estetika

Sampah yang berceceran di jalan atau disembarang tempat sungguh tidak menyedapkan mata. Tumpukan sampah yang berserakan menimbulkan kesan jorok, tidak bersih, dan sangat merusak keindahan.

2. Mencemari Tanah dan Air Tanah

Sampah yang menumpuk dipermukaan tanah akan mencemari tanah dan air didalamnya. Cairan kotor dan bau busuk hasil pembusukan sampah yang merembes ke dalam tanah dapat mencemari air tanah. Bukan tidak mungkin, air yang digunakan dari pompa tanah dapat terkontaminasi akibat gaya hidup yang tidak sehat ini.

3. Mencemari Perairan

Sampah yang dibuang kesaluran air akan mencemari perairan sungai, irigasi, waduk, bahkan pantai. Padahal, banyak yang masih memanfaatkan pengairan dari sungai dan sumber air lainnya untuk kebutuhan sehari – hari.

4. Menyebabkan Banjir

Tumpukan sampah yang berada disaluran air (irigasi) dapat menyumbat pintu - pintu air sehingga air sulit mengalir. Maka tak heran jika dikota- kota besar, banjir sering terjadi akibat masyarakatnya menyepelekan sampah.

Universitas Sumatera Utara Sampah- sampah yang menumpuk di darat atau yang terendam di air akan mengalami pembusukan. Bau busuk yang menyebar di udara akan tercium dan mengganggu pernafasan.

6. Sumber Bibit Penyakit

Sampah yang menimbulkan bau busuk akan mengundang lalat. Pada sampah yang busuk, bersarang bermacam-macam bakteri penyebab penyakit. Lalat tersebut dapat memindahkan bibit penyakit dari sampah kedalam makanan atau minuman (Suryati, 2014).

2.2 Pupuk Kompos

2.2.1 Pengertian Pupuk Kompos

Pupuk kompos atau pupuk organik buatan adalah pupuk organik yang diproduksi di pabrik dengan menggunakan peralatan modern. Pupuk organik buatan umumnya merupakan campuran beberapa jenis bahan organik. Pencampuran beberapa jenis bahan organik ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman (Patmala, 2010)

Adanya peningkatan kandungan unsur hara menyebabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk buatan lebih meningkat. Selain itu, degan kuantitas yang lebih sedikit daripada pupuk organik alam, akan mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi tanaman. Pupuk organik buatan yang sering ditemui di pasar adalah kascing.

Kompos adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik seperti dedaunan, batang, ranting lapuk, kotoran ternak dan lain - lain. Kompos adalah hasil fermentasi atau dekomposisi bahan organik seperti tanaman, hewan, atau limbah

Universitas Sumatera Utara organik (Susetya, 2014). Kompos merupakan pupuk yang dibuat dari sampah organik yang sebagian besar berasal dari rumah tangga (Suryati, 2014).

Kompos adalah bahan organik yang bisa lapuk, seperti daun - daunan, sampah dapur, jerami, rumput, dan kotoran lain, yang semua itu berguna untuk kesuburan tanah. Kompos merupakan material organik yang sudah didekomposisi dan digunakan sebagai media tanah, pupuk dan penyubur tanah.

2.2.2 Keunggulan Pupuk Kompos

Adapun keunggulan dri pupuk organik atau pupuk kompos antara lain yaitu :

a. Memperbaiki sifat kimia tanah

Pupuk organik dapat mengubah unsur hara yang tidak bisa diserap tanaman menjadi unsur hara yang bisa diserap tanaman.

b. Memperbaiki sifat fisika tanah

Aktivitas mikroorganisme dalam pupuk organik dapat menggemburkan tanah. Selain itu,pupuk organik dapat mengurangi resiko erosi karena agregat tanah menjadi lebih kompak.

c. Meningkatkan daya serap tanah terhadap air

Tanah yang gembur akan memiliki pori-pori relatif lebih banyak untuk menyalurkan dan menyimpana air . Pada musim kemarau, tanah yang dipupuk menggunakan pupuk organik bisa menyediakan air untuk tanaman lebih banyak.

2.2.3 Prinsip Dasar Pembuatan Kompos

Universitas Sumatera Utara dengan bantuan mikroorganisme. Ada dua jenis mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan yaitu mikroorganisme yang membutuhkan kadar oksigen tinggi (aerob) dan mikroorganisme yang bekerja pada kadar oksigen rendah (anaerob). Meskipun menghasilkan produk akhir yang sama (kompos), perbedaan proses pembuatan kompos akan memengaruhi proses pembuatan kompos (Suryati, 2014).

2.2.4 Prinsip Dasar Pengomposan Aerob

Pengomposan secara aerob harus berlangsung dalam keadaan di udara terbuka karena membutuhkan oksigen. Dalam hal ini, udara bebas harus bersentuhan langsung dengan bahan baku kompos berupa sampah organik. Pengontrolan terhadap kadar air, suhu, pH, Kelembaban, ukuran bahan, volume tumpukan bahan, dan pemilihan bahan perlu dilakukan secara intensif untuk mempertahankan proses pengomposan agar stabil sehingga diperoleh proses pengomposan yang optimal, kualitas maupun kecepatannya. Selain itu untuk memperlancar udara masuk ke dalam bahan kompos. Pengontrolan secara intensif ini merupakan ciri khas proses pengomposan secara aerob. Oleh karena itu, kegiatan operasional pengomposan secara aerob relatif lebih sibuk dibandingkan anaerob (Habibi, 2013).

Pengomposan dengan metode aerob tanpa bantuan aktivator dapat berlangsung selama 40-55 hari. Namun jika menggunakan aktivator hanya membutuhkan waktu sekitar 10 – 20 hari. Hasil akhir pengomposan aerob berupa bahan yang menyerupai tanah berwarna hitam kecoklatan, remah dan gembur, suhunya normal dan cenderung konstan (tetap). Apabila bentuknya sudah seperti

Universitas Sumatera Utara ini maka kompos aerob siap digunakan pada tanaman atau dikemas dalam wadah.Dalam Pembuatan kompos secara aerob agar berkualitas baik dan Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain akan dijelaskan berikut ini:

1. Rasio C/N bahan pada pengomposan secara aerob

Yang dimaksud dengan rasio C/N adalah perbandingan antara kadar karbon (C) dan kadar nitrogen (N) pada suatu bahan. Semua mahluk hidup tersusun dari sejumlah besar bahan karbon (C) serta Nitrogen (N) dalam jumlah kecil. Pembuatan kompos yang optimal membutuhkan rasio C/N 25:1 sampai 30:1. Sebagai contoh limbah rumah tangga padat (sampah) organik yang tercampur mempunyai rata-rata kandungan rasio C/N sekitar 15:1 sehingga perlu adanya penambahan unsur C agar mencapai atau mendekati perbandingan rasio C/N 25:1 hingga 30:1.Kisaran nilai rasio C/N 25:1 hingga 30:1 merupakan nilai perbandingan unsur C dan N yang terbaik agar bakteri dapat bekerja sangat cepat. Perbandingan kadar C/N untuk buah-buahan termasuk buah jeruk ialah 35:1.

Pada proses pembuatan kompos, rasio C/N merupakan salah satu faktor paling penting. Hal ini disebabkan proses pengomposan tergantung dari kegiatan mikroorganisme yang membutuhkan karbon sebagai sumber energi dan pembentukan sel, dan nitrogen untuk membentuk sel. Jika rasio C/N tinggi, aktivitas biologi mikroorganisme akan berkurang. Selain itu, diperlukan juga beberapa siklus mikroorganisme untuk menyelesaikan degradasi bahan kompos sehingga waktu pengomposan akan lebih lama dan kompos yang dihasilkan akan memiliki mutu rendah.

Universitas Sumatera Utara Jika bahan organik memiliki kandungan C terlalu tinggi maka proses penguraian akan berlangsung terlalu lama.Sebaliknya jika C terlalu rendah maka sisa nitrogen akan berlebih sehingga akan terbentuk gas amoniak (NH3). Kadar

amoniak yang terlalu banyak dapat meracuni bakteri. Oleh sebab itu, Jumlah C/N ratio perlu dihitung dan direncanakan secara tepat (Habibi, 2013).

2.Volume Bahan

Baik banyaknya bahan baku maupun cara menumpuk bahan baku sangat menentukan proses pengomposan.Tumpukan bahan yang lebih banyak dapat mempercepat proses pengomposan dibandingkan tumpukan bahan yang sedikit. Semakin besar tumpukan bahan baku, semakin sulit untuk mengatur atau mengontrol suhu dan kelembaban. Sisi-sisi tumpukan sebaiknya dibuat rata.Bentuknya dapat berupa kubus balok atau silinder, Tumpukan yang terlalu tipis, meruncing (berbentuk piramida atau segitiga) dan sempit kemungkinan tidak dapat mempertahankan suhu dan kelembaban yang diinginkan sehingga proses terbentuknya komposakan membutuhkan waktu yang sangat lama.

3. Ukuran bahan

Berlangsungnya proses pengomposan akan lebih cepat dan lebih baik jika ukuran bahan baku yang akan dikomposkan diperkecil, karena mikroorganisme akan lebih mudah beraktivitas mengolah dan membentuk koloni pada bahan yang sudah lembut (substrat) dibandingkan bahan dengan ukuran besar.

Ukuran bahan yang dianjurkan pada pengomposan secara aerob yaitu antara 1-7,5cm. Sebaiknya bahan dicacah dengan parang atau digiling dengan mesin agar mikroorganisme lebih mudah mencernanya. Pencacahan sebaiknya tidak terlalu

Universitas Sumatera Utara lembut seperti bubur, karena pada saat berlangsung pengomposan akan mengeluarkan kadar air. Pada pengomposan secara aerob, penghancuran bahan sampai lumat tidak dianjurkan,karena dikhawatirkan akan meningkatkan kadar air bahan melebihi 60% sehingga dapat mengganggu proses pengomposan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menambahkan bahan organik kering atau dengan tanah kering. Ukuran yang kecil akan meningkatkan porositas tumpukan bahan dan memperlancar masuknya oksigen kedalam tumpukan bahan.

6. Kadar air pada pengomposan secara aerob

Pada proses pengomposan secara aerob, kadar air bahan sebaiknya antara 40-50%. Kondisi kadar air seperti itu harus dipertahankan saat berlangsungnya pengomposan agar mikroorganisme aerob dalam kompos dapat bekerja dengan baik dan tidak mati. Kadar air yang sesuai sangat membantu pergerakan mikroba dalam bahan. Apabila kadar air terlalu banyak dapat menyebabkan bahan semakin padat,melumerkan sumber makanan yang dibutuhkan mikroba dan menghalangi masuknya oksigen kedalam bahan. Jika air terlalu sedikit maka bahan baku akan menjadi kering dan tidak mendukung kehidupan mikroba. Kondisi kadar air yang terbaik yaitu sedang, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Cara sederhana untuk mengetahui kadar air yaitu dengan mengambil bahan dan meremasnya dalam genggaman tangan. Apabila bahan kompos pecah/hancur dan tidak keluar air sama sekali dari genggaman maka perlu diberi tambahan air. Apabila bagian kompos keluar dari sela-sela jari dengan air dengan air berlebih berarti terlalu basah sehingga kompos perlu 10 dibalik-balik dan dibuat drainase yang bagus. Jika kompos terlalu basah maka udara akan sulit masuk ke sela-sela kompos.

Universitas Sumatera Utara Hal ini dapat menyebabkan bakteri anaerob masuk kedalamnya dan berkembang sehingga proses pengomposan tidak berjalan lancar.Kondisi bahan dengan kandungan air yang tepat yaitu,dapat dikepal dengan tangan meskipun hancur lagi. Untuk menjaga kadar air,sebaiknya kompos terlindung dari air hujan dan sinar matahari langsung. Hujan dapat menyebabkan kadar air berlebihan sedangkan sinar matahari dapat menyebabkan penguapan, sehingga kadar air terlalu sedikit. Pada saat bahan baku kompos ditumpuk maka titik panas yang tertinggi akan berada dibagian tengah tumpukan. Hal ini dapat mengakibatkan mikroorganisme dibagian tengah bahan lebih aktif sehingga penguapan yang terhebat yang terjadi pada bagian ini. Sering dijumpai, tumpukan kompos yang terlihat lembab serta hangat, tetapi setelah dibuka ternyata bagian dalamnya kering dan dingin dapat dikatakan bahwa tumpukan terlalu panas dapat menyebabkan kadar air bahan menguap dan akhirnya bahan menjadi kering.

Apabila bahan menjadi kering, mikroorganisme enggan melakukan aktivitasnya maka proses pembusukan pada bagian ini terhenti dan suhu biasanya akan turun. Cara untuk mengetahui basah atau tidaknya bagian tengah, dibutuhkan alat pengontrol berupa tongkat bambu atau kayu. Dengan menusukkan alat ini ke dalam tumpukan kompos sampai ke tengah maka dapat diketahui tiga hal penting, yaitu basah atau tidak, hangat atau tidak, dan berbau busuk atau tidak. Jika tongkat tersebut hangat dan basah berarti pengomposan masih berlangsung dengan baik namun apabila tongkat tersebut kering dan 110 dingin maka perlu disiram air. Untuk menjaga kadar air bahan diperlukan tempat yang terlindung dari air hujan

Universitas Sumatera Utara dan sinar matahari langsung. Tempat yang teduh sangat dianjurkan agar proses pengomposan secara aerobik dapat berlangsung baik.

5. Suhu (Temperatur)

Pengomposan secara aerob, Suhu ideal untuk pengomposan secara aerob yaitu diantara 45-65ºC.Untuk mengetahui keadaan suhu bahan dapat digunakan termometer alkohol,agar kalau pecah di lapangan maka cairan alkohol tidak membahayakan kompos. Suhu kompos organik dapat dijaga agar tetap stabil dengan cara mengatur kadar air. Suhu yang terlalu rendah dapat disebabkan bahan yang kurang lembab sehingga aktivitas mikroorganisme menurun. Masalah ini dapat diatasi dengan cara bahan kompos disiram dengan air hingga mencapai kadar air yang optimal. Demikian pula, jika kondisi suhu bahan terlalu tinggi, tidak baik bagi proses pengomposan secara aerob. Kondisi suhu yang tertinggi dapat mencapai 80ºC.

Suhu yang terlalu tinggi dapat diatasi dengan cara membalikkan bahan.Bakteri yang bekerja pada suhu ini biasanya hanyalah bakteri termofilik, yaitu bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi. Apabila hal ini terjadi maka mikroorganisme lainnya akan mati.Penggunaan temperatur tinggi yaitu 80ºC biasanya untuk pengomposan skala besar karena diperlukan kecepatan tinggi untuk mengomposkan berton - ton bahan organik. Pengomposan skala industri kecil atau untuk kebun sendiri di rumah tidak terlalu berisiko apabila suhu dipertahankan pada kisaran antara 45-65º C saja.

Universitas Sumatera Utara Derajat Keasaman (pH) Untuk berlangsungnya pengomposan secara aerob dengan baik dibutuhkan pH netral yaitu diantara 6-8. Jika kondisi asam biasanya dapat diatasi dengan pemberian kapur. Sebenarnya dengan cara memantau suhu dan membolak-balikkan bahan kompos secara tepat dan benar sudah dapat mempertahankan kondisi pH tetap pada titik netral, tanpa pemberian kapur.Dengan demikian,proses pemeriksaan pH setiap waktu tidak perlu dilakukan. Untuk lebih meyakinkan lagi, pemeriksaan pH dapat dilakukan dengan cara menggunakan kertas lakmus yang tersedia di apotik atau mempergunakan pH meter elektronik.

6. Aerasi

Pada pengomposan secara aerob harus dikondisikan sedemikian rupa agar setiap bagian bahan kompos memperoleh suplai oksigen yang cukup. Suhu kompos yang meningkat akan membuat bahan hancur dengan cepat dan akhirnya memadat. Kurangnya oksigen dapat disebabkan oleh kelembaban bahan terlalu tinggi sehingga bahan melekat satu sama lain. Terjadinya pemadatan pada bahan akan menghambat suplai oksigen yang dibutuhkan mikroba aerob. Akibatnya mikroba tidak dapat bertahan hidup. Agar aerasi lancar, Pengomposan dapat dilakukan di tempat terbuka sehingga udara dapat masuk dari berbagai sisi dan secara berkala dilakukan pembalikan kompos. Pada pembuatan kompos secara aerob skala kecil, jumlah oksigen tidak harus diketahui.Untuk skala industri, penghitungan kebutuhan oksigen harus dikuasai agar seorang teknisi dapat merancang alat yang mampu menyuplai kebutuhan oksigen pada bahan (Habibi,2013).

Universitas Sumatera Utara Pengomposan secara anaerob yaitu pengomposan yang berlangsung tanpa adanya udara atau oksigen sedikit pun. Oleh karena itu pada pelaksanaannya dibutuhkan tempat khusus yang tertutup rapat. Cara pembuatan kompos secara anaerob ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan biogas atau pembuatan septic tank. Hasil pengomposan anaerob berupa CH4, H2S, H2, CO2, asam asetat, asam

butirat, asam laktat, etanol, methanol dan hasil sampingan berupa lumpur.Lumpur inilah yang kita namakan sebagai kompos. Kegiatan operasional sehari-hari pada pengomposan secara anaerob tidak sesibuk pengomposan secara aerobik. Biaya awal untuk membuat bak fermentasi lebih rumit dan lebih mahal dibandingkan dengan pembuatan kompos secara aerob. Pengendalian pH dan suhu harus dilakukan karena pada pembuatan kompos secara anaerob berlangsung dengan dibantu oleh bakteri pembentuk gas metan yang sangat rentan oleh kondisi pH dan suhu. Bakteri metan akan keracunan serta berhenti beraktivitas pada pH kurang dari 6,2. Sedangkan pengendalian suhu untuk daerah tropis seperti di Indonesia mungkin dapat ditiadakan karena suhu ideal dapat tercipta dengan mengatur desain bak fermentasi. Jalannya pengomposan secara anerob berlangsung lebih lambat dibandingkan pengomposan secara aerob, yaitu memakan waktu 3-12 bulan. Lama tidaknya proses pengomposan secara aerob bergantung pada perlakuan yang diberikan, seperti antara lain rasio C/N, kadar air, ukuran bahan, temperatur, pH, dan aerasinya. Beberapa bahan organik yang sulit terurai pada pengomposan 14:31 yang diinginkan sehingga proses terbentuknya kompos akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Universitas Sumatera Utara Ukuran bahan, Berlangsungnya proses pengomposan akan lebih cepat dan lebih baik jika ukuran bahan baku yang kan dikomposkan diperkecil,karena mikroorganisme akan lebih mudah beraktivitas mengolah dan membentuk koloni pada bahan yang sudah lembut (substrat) dibandingkan bahan dengan ukuran besar. Ukuran bahan yang dianjurkan pada pengomposan secara aerob yaitu antara 1-7,5cm.Oleh karena itu, sebaiknya bahan dicacah dengan parang atau digiling dengan mesin agar mikroorganisme lebih mudah mencernanya.Pencacahan sebaiknya tidak terlalu lembut seperti bubur, karena pada saat berlangsung pengomposan akan mengeluarkan kadar air. Pada pengomposan secara aerob, penghancuran bahan sampai lumat tidak dianjurkan,karena dikhawatirkan akan meningkatkan kadar air bahan melebihi 60% sehingga dapat mengganggu proses pengomposan.Namun, masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menambahkan bahan organik kering atau dengan tanah kering. Ukuran yang kecil akan meningkatkan porositas tumpukan bahan dan memperlancar masuknya oksigen kedalam tumpukan bahan. Kadar air pada pengomposan secara aerob . Pada proses pengomposan secara aerob,kadar air bahan sebaiknya antara 40-50%. Kondisi kadar air seperti itu harus dipertahankan saat berlangsungnya pengomposan agar mikroorganisme aerob dalam kompos dapat bekerja dengan baik dan tidak mati.Kadar air yang sesuai sangat membantu pergerakan mikroba dalam 32 bahan.Apabila kadar air terlalu banyak dapat menyebabkan bahan semakin padat,melumerkan sumber makanan yang dibutuhkan mikroba dan menghalangi masuknya oksigen kedalam bahan.Namun, jika air terlalu sedikit maka bahan baku akan menjadi kering dan tidak mendukung kehidupan mikroba. Kondisi kadar air

Universitas Sumatera Utara yang terbaik yaitu sedang, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Cara sederhana untuk mengetahui kadar air yaitu dengan mengambil bahan dan meremasnya dalam genggaman tangan.Apabila bahan kompos pecah/hancur dan tidak keluar air sama sekali dari genggaman maka perlu diberi tambahan air.Apabila bagian kompos keluar dari sela-sela jari dengan air dengan air berlebih berarti terlalu basah sehingga kompos perlu dibalik-balik dan dibuat drainase yang bagus. Jika kompos terlalu basah maka udara akan sulit masuk ke sela-sela kompos. Hal ini dapat menyebabkan bakteri anaerob masuk kedalamnya dan berkembang sehingga proses pengomposan tidak berjalan lancar . Kondisi bahan dengan kandungan air yang tepat yaitu,dapat dikepal dengan tangan meskipun hancur lagi untuk menjaga kadar air,sebaiknya kompos terlindung dari air hujan dan sinar matahari langsung. Hujan dapat menyebabkan kadar air berlebihan sedangkan sinar matahari dapat menyebabkan penguapan,sehingga kadar air terlalu sedikit.

Pada saat bahan baku kompos ditumpuk maka titik panas yang tertinggi akan berada dibagian tengah tumpukan. Hal ini dapat mengakibatkan mikroorganisme dibagian tengah bahan lebih aktif sehingga penguapan yang terhebat yang terjadi pada bagian ini. Sering dijumpai,tumpukan kompos yang terlihat lembab serta hangat,tetapi setelah dibuka ternyata bagian dalamnya kering dan dingin dapat dikatakan bahwa tumpukan terlalu panas dapat menyebabkan kadar air bahan menguap akhirnya bahan menjadi kering. Apabila bahan menjadi kering, mikroorganisme enggan melakukan aktivitasnya maka proses pembusukan pada bagian ini terhenti dan suhu biasanya akan turun. Cara untuk mengetahui basah atau tidaknya bagian tengah, dibutuhkan alat pengontrol berupa tongkat

Universitas Sumatera Utara bambu atau kayu. Dengan menusukkan alat ini ke dalam tumpukan kompos sampai ke tengah maka dapat diketahui tiga hal penting, yaitu basah atau tidak, hangat atau tidak, dan berbau busuk atau tidak. Jika tongkat tersebut hangat dan basah berarti pengomposan masih berlangsung dengan baik namun apabila tongkat tersebut kering dan dingin maka perlu disiram air disamping itu, untuk menjaga kadar air bahan diperlukan tempat yang terlindung dari air hujan dan sinar matahari langsung.Tempat yang teduh sangat dianjurkan agar proses pengomposan secara aerobik dapat berlangsung baik.

Suhu ideal untuk pengomposan secara aerob yaitu diantara 45-65°C.Untuk mengetahui keadaan suhu bahan dapat digunakan termometer alkohol,agar kalau pecah di lapangan maka cairan alkohol tidak membahayakan kompos. Suhu kompos organik dapat dijaga agar tetap stabil dengan cara mengatur kadar air. Suhu yang terlalu rendah dapat disebabkan bahan yang kurang lembab sehingga aktivitas mikroorganisme menurun . Masalah ini dapat diatasi dengan cara bahan kompos disiram dengan air hingga mencapai kadar air yang optimal. Demikian pula, jika kondisi suhu bahan terlanggu tinggi, tidak baik bagi proses pengomposan secara aerob. Kondisi suhu yang tertinggi dapat mencapai 800C . Suhu yang terlalu tinggi

dapat diatasi dengan cara membalikkan bahan.Bakteri yang bekerja pada suhu ini biasanya hanyalah bakteri termofilik, yaitu 34 bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi.Apabila hal ini terjadi maka mikroorganisme lainnya akan mati.Penggunaan temperatur tinggi, yaitu 80oC, biasanya untuk pengomposan skala besar karena diperlukan kecepatan tinggi untuk mengomposkan berton-ton bahan organik. Jadi

Universitas Sumatera Utara pengomposan skala industri kecil atau untuk kebun sendiri di rumah tidak terlalu berisiko apabila suhu dipertahankan pada kisaran antara 45-650C saja.

Untuk berlangsungnya pengomposan secara aerob dengan baik dibutuhkan pH netral yaitu diantara 6-8. Jika kondisi asam biasanya dapat diatasi dengan pemberian kapur. Namun, sebenarnya dengan cara memantau suhu dan membolak-balikkan bahan kompos secara tepat dan benar sudah dapat mempertahankan kondisi pH tetap pada titik netral, tanpa pemberian kapur.Dengan demikian, proses pemeriksaan pH setiap waktu tidak perlu dilakukan.Tetapi untuk lebih meyakinkan lagi, pemeriksaan pH dapat dilakukan dengan cara menggunakan kertas lakmus yang tersedia di apotik atau mempergunakan pH meter elektronik.

Pada pengomposan secara aerob harus dikondisikan sedemikian rupa agar setiap bagian bahan kompos memperoleh suplai oksigen yang cukup. Suhu kompos yang meningkat akan membuat bahan hancur dengan cepat dan akhirnya memadat . Kurangnya oksigen dapat disebabkan oleh kelembaban bahan terlalu tinggi sehingga bahan melekat satu sama lain.Terjadinya pemadatan pada bahan akan menghambat suplai oksigen yang dibutuhkan mikroba aerob. Akibatnya mikroba tidak dapat bertahan hidup.Agar aerasi lancar,Pengomposan dapat dilakukan di tempat terbuka sehingga udara dapat masuk dari berbagai sisi dan secara berkala dilakukan pembalikan kompos.Pada pembuatan kompos secara aerobskala kecil, jumlah oksigen tidak harus diketahui.Namun, untuk skala industri,penghitungan kebutuhan oksigen harus dikuasai agar seorang teknisi dapat merancang alat yang mampu menyuplai kebutuhan oksigen pada bahan. (Habibi,2013) .

Universitas Sumatera Utara 2.2.6 Pengomposan Dasar Secara Anaerob

Pengomposan secara anaerob yaitu pengomposan yang berlangsung tanpa adanya udara atau oksigen sedikit pun. Oleh karena itu pada pelaksanaanya dibutuhkan tempat khusus yang tertutup rapat.Sebenarnya cara pembuatan kompos secara anaerob ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan biogas atau pembuatan septic tank. Hasil pengomposan anaerob berupa CH4,H2S, H2,CO2, asam asetat,

asam utirat,asam laktat, etanol,metanol,dan hasil sampingan berupa lumpur.Lumpur inilah yang kita namakan sebagai kompos. Kegiatan operasional sehari-hari pada pengomposan secara anaerob tidak esibuk pengomposan secara aerobik. Meskipun demikian,biaya awal untuk membuat bak fermentasi lebih rumit dan lebih mahal dibandingkan dengan pembuatan kompos secara aerob. Pengendalian pH dan suhu harus dilakukan karena pada pembuatan kompos secara anaerob berlangsung dengan dibantu oleh bakteri pembentuk gas metan yang sangat rentan oleh kondisi pH dan suhu. Bakteri metan akan keracunan serta berhenti beraktivitas pada pH kurang dari 6,2. Sedangkan pengendalian suhu untuk daerah tropis seperti di Indonesia mungkin dapat ditiadakan karena suhu ideal dapat tercipta dengan mengatur desain bak fermentasi. Jalannya pengomposan secara anerob berlangsung lebih lambat dibandingkan pengomposan secara aerob, yaitu memakan waktu 3-12 bulan. Lama tidaknya proses pengomposan secara aerob bergantung pada perlakuan yang diberikan, seperti antara lain rasio C/N , Kadar air , ukuran bahan, temperatur, pH, dan aerasinya. Beberapa bahan organik yang sulit terurai pada pengomposan aerob, biasanya pada pengomposan secara anaerob dapat terurai, sehingga hampir semua bahan organik dapat dapat diuraikan secara

Universitas Sumatera Utara anaerob. Untuk membunuh bakteri patogen pada pengomposan secara aerob dapat dilakukan dengan meningkatkan suhu kompos pada 4 hari pertama hingga mencapai 70oC. Namun,pada pengomposan anaerob,patogen dapat terbunuh dengan sendirinya karena kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan (tanpa udara) . Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengomposan secara anaerob antara lain rasio C/N,ukuran bahan,kadar air (Rh), derajat Keasaman (pH), temperatur (suhu) dan aerasi .Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan satu persatu.

1.Rasio C/N bahan

Proses pengomposan secara anaerob yang optimal membutuhkan rasio C/N =25:1 hingga 30:1.Semakin tinggi rasio C/N, proses pembusukan semakin cepat,dan kandungan N dalam lumpur semakin tinggi. Sebaiknya, apabila rasio C/N terlalu rendah maka amonia yang dihasilkan terlalu banyak sehingga dapat meracuni bakteri .Prinsip-prinsip perhitungan rasio C/N pada pengomposan secara aerob dapat diterapkan juga pada pengomposan secara anaerob.

2. Ukuran Bahan

Pada pengomposan secara anaerob,sangat dianjurkan untuk menghancurkan bahan selumat-lumatnya sampai beruba bubur atau lumpur. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri dan mempermudah pencampuran atau homogenisasi bahan.

Universitas Sumatera Utara Pengomposan secara anaerob membutuhkan kadar air yang tinggi, yaitu sekitar 50% keatas. Kadar air yang banyak pada proses pengomposan secara anaerob diperlukan bakteri untuk membentuk senyawa–senyawa gas dan bermacam-macam asam organik sehingga pengendapan kompos akan lebih cepat.Secara fisik, kadar air dapat memudahkan proses penghancuran bahan organik dan mengurangi bau.

4.Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman (pH) optimal yang dibutuhkan pada pengomposan secara anaerob yaitu antara 6,7-7,2.Untuk mempertahankan kondisi pH hendaknya ditambahkan kapur pada tahap awal bahan dimasukkan.

5.Temperatur (suhu)

Suhu di daerah tropis rata-rata antara 25-35oC sudah cukup baik bagi proses pengomposan secara anaerob. Namun, suhu paling baik (optimal) yang

dibutuhkan yaitu antara 50-60oC. Suhu optimal tersebut dapat dibantu dengan cara

meletakkan tempat pengomposan di lokasi yang terkena sinar matahari langsung. Apabila sinar matahari dimanfaatkan untuk menaikkan suhu maka gas methan yang dihasilkan akan semakin tinggi dan proses pembusukan akan berlangsung lebih cepat. Dengan demikian,gas methan perlu dikeluarkan setiap hari, yaitu dengan cara membuka lubang gas instalasi pengomposan.

6.Aerasi

Seperti telah dikemukakan bahwa proses pengomposan secara anaerob tidak dibutuhkan udara (oksigen), karena yang berperan dalam proses pengomposan yaitu mikroorganisme anaerob. Oleh karena itu, tempat pembuatan kompos harus

Universitas Sumatera Utara selalu dikondisikan tertutup rapat, tidak diperkenankan udara masuk sedikitpun juga.

2.2.7 Ciri-ciri Kompos yang Sudah Matang

Ciri-ciri kompos yang sudah matang Berdasarkan SNI 19-7030-2004 Setelah semua proses pembuatan kompos dilakukan, mulai dari pemilahan bahan, pengadaan bahan, perlakuan bahan, pencampuran bahan, pengamatan proses, pembalikan kompos sampai menjadi kompos, maka dapat dilihat ciri-ciri kompos yang sudah jadi dan baik adalah sebaga berikut:

1. Warna kompos biasanya coklat kehitaman

2. Aroma kompos yang baik tidak mengeluarkan aroma yang menyengat tetapi mengeluarkan aroma lemah seperti bau tanah atau bau humus hutan.

3. Apabila dipegang dan dikepal, kompos akan menggumpal, apabila ditekan dengan lunak,gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. 4. Kompos biasanya akan matang setelah 10 – 20 hari masa pembuatan,

apabila komposisi dan prosedur pembuatan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, serta pembuatan kompos dibantu dengan menggunakan aktivator.

2.2.8 Manfaat Kompos

Adapun manfaat kompos antara lain yaitu : 1. Memperbaiki sifat-sifat atau struktur tanah

Pemberian kompos pada tanah banyak memberikan keuntungan . Misalnya, pemberian kompos pada tanah berpasir akan menyebabkan bersatunya

butiran-Universitas Sumatera Utara butiran pasir. Hal tersebut akan membuat tanah menjadi gembur dan menyuburkan tanaman.Sementara itu, pemberian kompos pada tanah lempung dapat meregangkan ikatan butiran penyusun tanah sehingga susunan tanah menjadi gembur dan sangat baik untuk ditanam.

2. Memperkaya mikroba tanah

Kompos mengandung sejumlah mikroba didalamnya. pemberian kompos berarti menambah atau memasukkan mikroba di dalam tanah.

3. Meningkatkan Unsur Hara Tanah

Kompos mengandung unsur hara makro dan mikro yang penting bagi pertumbuhan tanamanpemberian unsur hara akan meningkatkan unsur hara pada tanah.

4. Meningkatkan kemampuan Daya serap air Yang lebih baik

Pemberian kompos pada tanah berdampak pada kemampuan mengikat air Oleh karenanya, kehilangan air pada musim kemarau dapat diperkecil karena kompos telah mengikat air cukup baik pada saat musim hujan.

5. Memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah

Kompos ibarat multivitamin bagi tanah dan tanaman. Kompos akan mengembalikan kesuburan tanah.Tanah keras akan menjadi lebih gembur.Tanah miskin akan menjadi subur. Tanah masam akan menjadi lebih netral.Tanaman yang diberi kompos tumbuh lebih subur dan kualitas panennya lebih baik daripada tanaman tanpa kompos.

Universitas Sumatera Utara Tanaman yang diberi kompos akan memperoleh cukup unsur hara sehingga tanaman akan kuat dalam menghadapi serangan hama penyakit yang menyerang.Kompos juga menjadi media bagi tumbuh kembangnya cacing yang diketahui dapat menyuburkan tanaman.

7. Bermanfaat bagi lingkungan sekitar

Mengurangi bertumpuknya sampah organik yang berserakan disekitar tempat tinggal, Membantu pengelolaan sampah secara dini dan cepat, menghemat biaya pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menyelamatkan lingkungan dari kerusakan,seperti:gangguan bau, selokan macet, banjir, tanah longsor, dan penyakit yang ditularkan oleh serangga dan binatang pengerat.

2.3 Aktivator

2.3.1 Pengertian Aktivator

Aktivator adalah inokulum campuran berbagai jenis mikroorganisme selulotik dan lignolitik untuk mempercepat laju pengomposan pada pembuatan pupuk kandang. Di pasaran,banyak beredar bioaktivator, diantaranya Orgadec, EM-4 dan stardec. Dalam bioaktivator ini terdapat berbagai macam mikroorganisme fermentasi dan dekomposer. Mikroorganisme dipilih yang dapat bekerja secara efektif dalam memfermentasikan dan menguraikan bahan organik. Secara global terdapat beberapa golongan mikroorganisme dalam bioaktivator , yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, Ptomycetes sp, Ragi (yeast), dan actinomycetes. (Setiawan, 2012). Adapun penjelasan dari masing-masing aktivator yaitu :

Universitas Sumatera Utara 1. Bakteri fotosintetik

Bakteri fotosintetik merupakan bakteri bebas yang dapat sintesis senyawa nitrogen, gula, dan substansi bioaktif lainnya.Metabolir yang diproduksi dapat diserap secara langsung oleh tanaman dan tersedia sebagai substrat untuk perkembangbiakan mikroorganisme yang menguntungkan.

2. Lactobacillus sp.

Bakteri ini memproduksi asam laktat sebagai hasil penguraian dan karbohidrat lain yang bekerja sama dengan bakteri sintesis dan ragi.Asam laktat ini merupakan bahan sterilisasi kuat yang dapat menekan mikroorganisme

berbahaya dan menguraikan bahan organik dengan cepat. 3. Strepcomycetes sp.

Strpcomycetes sp mampu memproduksi enzim sterptomisin bersifat racun terhadap hama dan penyakit yang merugikan.

1. Ragi (yeast)

Ragi memproduksi substansi yang berguna nagi tanaman dengan cara fermentasi. Substansi bioaktif yang dihasilkan oleh ragi berguna untuk pembelahan sel dan pembelahan akar .Ragi ini juga ukuran dalam perkembangan

atau pembelahan mikroorganisme menguntungkan lain, seperti acninomycetes dan bakteri asam.

2. Acninomycetes

Acninomycetes merupakan organisme peralihan antara bakteri dan jamur.Organisme tersebut mengambil asam amino dan zat yang diproduksi bakteri fotosintesis dan mengubahnya menjadi antibiotik. Tujuannya untuk mengendalikan

Universitas Sumatera Utara patogen serta menekan jamur dan bakteri berbahaya dengan cara menghancurkan khitin, yaitu zat esential untuk pertumbuhan. Actinomycetes juga dapat menciptakan kondisi yang baik bagi perkembangan mikroorganisme

lain.(Budi Susilo Setiawan, 2012 ) 2.3.2 Jenis-jenis Aktivator

1. Effective Mikroorganisme 4 (EM-4)

Effective Mikroorganisme 4 atau yang lebih dikenal dengan sebutan EM-4 merupakan produk bioaktivator yang beredar di pasaran berupa Effective Mikroorganisme (EM) asli yang tidak dapat langsung diaplikasikan pada media. Hal ini disebabkan kandungan mikroorganisme dalam EM asli masih dalam kondisi tidur (dorman) sehingga tidak akan memberikan pengaruh yang nyata. Untuk itu, EM asli perlu dilarutkan menjadi EM aktif apabila ingin digunakan (Suryati,2014).

Cara mengaktifkan aktivator EM-4 dapat dilihat sebagai berikut: 1) Campurkan 1 liter EM asli dengan 1 liter molase (larutan gula) lalu

tambahkan air hingga tercampur menjadi 10 liter larutan.

2) Masukkan larutan yang telah jadi ke dalam wadah, lalu tutup hingga rapat. 3) Biarkan 5-10 hari dalam keadaan kedap udara .Wadah harus tertutup rapat

dan terhindar dari sinar matahari langsung.

4) Buka tutup wadah pada hari ke lima untuk mengeluarkan gas agar tidak meledak.

5) Setelah 5-10 hari,EM aktif sudah dapat digunakan dengan indikasi tercium bau asam manis. pH EM aktif berkisar 3,5-3,7.

Universitas Sumatera Utara 6) Apabila tidak langsung digunakan,EM aktif bisa dimasukkan ke dalam wadah

khusus.Wadah yang baik untuk menyimpan EM aktif adalah tangki plastik atau tangki stainless kondisinya tangki bersih dan dapat mempertahankan kondisi anaerob.Sebaliknya, jangan gunakan tempat bekas oli, tempat bahan kimia atau tangki logam berkarat . EM aktif tidak boleh digandakan agar hasilnya sempurna. 1. MOL (Mikroorganisme Lokal)

Bioaktivator yang dibuat sendiri atau mikroorganisme lokal (MOL) , yaitu kumpulan mikroorganisme yang bisa diternakkan fungsinya sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik.Berdasarkan bahannya, ada dua MOL yang bisa dibuat, yaitu MOL tapai dan MOL nasi basi serta berbagai MOL berbahan lainnya. (Setiawan, 2012). Pada bagian ini akan dijelaskan cara pembuatan MOL tapai yang akan digunakan sebagai starter yaitu :

1) MOL tapai adalah bioaktivator yang bahan dasarnya terbuat dari tapai,baik tapai singkong maupun tapai ketan.

2) Bahan yang perlu disiapkan sebelum membuat MOL sebagai berikut : a. Tapai ketan 1 0ns

b. Air ± 1000 ml

c. Gula pasir 5 sendok makan

3) Ambil botol yang bisa dimasukkan air berukuran 1000 ml 2.3.3 Teknologi EM

EM merupakan kultur campuran berbagai jenis mikroorganisme yang bermanfaat (bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, ragi, aktinomisetat, dan jamur peragih) yang dapat dimanfaatkan sebagai inokulan untuk meningkatkan

Universitas Sumatera Utara keragaman mikrobia tanah. Pemanfaatan EM dapat memperbaiki kesehatan dan kualitas tanah, dan selanjutnya memperbaiki pertumbuhan dan hasil tanaman (Sutanto,2012).

2.3.4 Keuntungan Penggunaan EM

Keuntungan dari penggunaan EM antara lain yaitu :

1. Memperbaiki kondisi lingkungan fisik,kimia dan biologi tanah, serta menekan pertumbuhan hama dan penyakit dalam tanah.

2. Memperbaiki perkecambahan,pembungaan, pembentukan buah dan kematangan hasil tanaman.

3. Meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman.

4. Meningkatkan manfaat bahan organik sebagai sumber pupuk. 2.4 Kerangka Konsep Penelitian

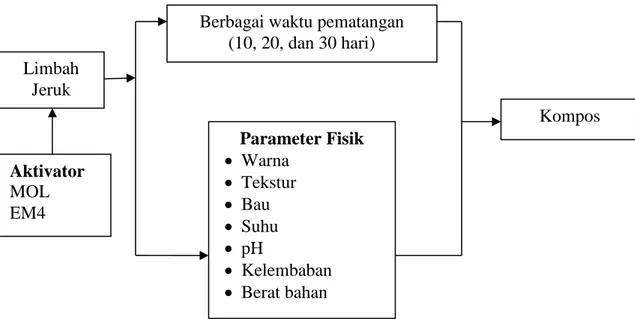

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan maka kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian Limbah

Jeruk

Berbagai waktu pematangan (10, 20, dan 30 hari) Aktivator MOL EM4 Kompos Parameter Fisik Warna Tekstur Bau Suhu pH Kelembaban Berat bahan