Memahami Teori Ruang

(Rangkuman Teori Ruang)

1.

PENGERTIAN RUANG

Ruang merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Ruang sangat terkait erat dengan waktu. Karena sangat pentingnya ruang dan waktu bagi kehidupan manusia, maka filsafat ruang dan waktu telah menjadi perdebatan sejak ribuan tahun yang lalu. Keterkaitan yang sangat erat antara ruang dan waktu, dalam ilmu Fisika, keduanya kemudian digabung menjadi ruang waktu atau ruang-waktu dalam suatu kontinum. Ruang-waktu biasanya ditafsirkan dengan ruang yang tiga dimensi dan waktu memainkan peran sebagai dimensi keempat. Pada ilmu pengembangan ekonomi lokal, seperti ilmu ekonomi berbasis wilayah lainnya, ruang mempunyai posisi yang sangat sentral, dan ruang inilah yang merupakan pembeda utama dengan ekonomi konvensional. Menurut Budiharsono (2013) sumbangan terbesar tentang filsafat ruang dan waktu berasal dari filsuf Islam, seperti: Al-Kindi (801–873 M), Al Ghazali 1058–19 December 1111 M), dan Ibnu Haitham atau Alhazen (965 – 1040 H). Karya-karya mereka merupakan inspirasi bagi filsuf-filsuf Barat seperti Immanuel Kant.

Ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Beberapa pengertian tentang ruang oleh beberapa ahli antara lain:

a. Menurut Lao Tzu (dalam Surasetja, 2007)

Ruang adalah “kekosongan” yang ada di sekitar kita maupun di sekitar objek atau benda, ruang yang terkandung di dalam adalah lebih hakiki ketimbang materialnya, yakni masa. Kekosongan yang terbingkaikan oleh elemen pembatas pintu dan jendela, boleh dianggap sebagai

ruang transisi yang membatasi bentuk arsitektur yang fundamental. Ada tiga tahapan hierarki ruang: pertama, ruang sebagai hasil dari perangkaian secara tektonik; kedua, ruang yang di lingkup bentuk stereotomik dan ketiga, ruang peralihan yang membentuk suatu hubungan antara di dalam dengan dunia diluar.

b. Menurut Plato (dalam Surasetja, 2007)

Ruang adalah sesuatu yang dapat terlihat dan teraba, menjadi teraba karena memiliki karakter yang jelas berbeda dengan semua unsur lainnya. Plato mengatakan: kini, segala sesuatunya harus berwadaq, kasat mata, dan teraba: namun tak ada sesuatu pun yang dapat kasat mata tanpa adanya api, tak ada sesuatu pun yang dapat teraba bila tak bermassa, dan tak ada sesuatu pun yang dapat bermassa tanpa adanya unsur tanah. Maka Tuhan pun menciptakan dunia dari api dan tanah …. Meletakan air dan udara diantara api dan tanah dan membuatnya sebanding antara yang satu dengan lainnya, sehingga udara terhadap air sebanding dengan air terhadap tanah; demikian ia membuat dunia ini sebagai kesatuan yang kasat mata dan teraba. (Cornelis van de Ven, 1995).

c. Menurut Aristoteles (dalam Surasetja, 2007)

Ruang adalah sebagai tempat (topos), tempat (topos) sebagai suatu dimana, atau sesuatu place of belonging, yang menjadi lokasi yang tepat dimana setiap elemen fisik cenderung berada. Aristoteles mengatakan: „wadaq-wadaq semata bergerak ke atas dan kebawah menuju tempatnya yang tetap„ dan ‟setiap hal berada di suatu tempat yakni dalam sebuah tempat‟. „Suatu tempat, atau ruang, tidak dapat memiliki suatu wadaq”. (Cornelis van d Ven, 1995). Karakteristik dari ruang dirangkum menjadi lima butir: Tempat melingkupi objek yang ada padanya. Tempat bukan bagian dari yang dilingkupinya. Tempat dari suatu objek tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dari objek tersebut. Tempat dapat ditinggalkan oleh objek serta dapat dipisahkan dari objek itu Tempat selalu mengikuti objek, meskipun objek terus berpindah sampai berhenti pada posisinya.

d. Menurut Isaac Newton, (Budiharsono, 2013)

Ruang adalah absolut dalam arti bahwa ia ada secara permanen dan independen.

Ruang adalah bagian dari bangunan yang berupa rongga, sela yang terletak diantara dua objek dan alam terbuka yang mengelilingi dan melingkup kita. Bukan objek rinupa dan ragawi tidak terlihat hanya dapat dirasakan oleh pendengaran, penciuman dan perabaan.

f. Menurut Rudolf Arnheim (dalam Surasetja, 2007)

Ruang adalah sesuatu yang dapat dibayangkan sebagai satu kesatuan terbatas atau tidak terbatas, seperti keadaan yang kosong yang sudah disiapkan mempunyai kapasitas untuk diisi barang.

g. Menurut Immanuel Kant (dalam Surasetja, 2007)

Ruang bukanlah suatu objektif atau nyata merupakan sesuatu yang subjektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia. Ruang merupakan suatu ide a priori, bukan suatu objek empiris, yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman eksterior. Dalam bukunya Prolegomena, Kant menulis, bahwa konsep-konsep a priori tidak berasal dari pengalaman, namun sepenuhnya berasal dari opini dalam pemahaman murni. Selain dari a priori intuisi, Kant juga mengenakan kualitas ketidakterbatasan terhadap ruang dan waktu.

Budiharsono (2013) juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan Filsafat Ruang Abad 19-20 sebagai berikut:

1. Pada abad ke 19 dan 20, matematikawan mulai mengkaji Geometri Non-Euclidean, dimana ruang dapat dikatakan melengkung, bukan datar. Menurut teori Eistein tentang Relativitas Umum, bahwa ruang di sekitar medan gravitasi menyimpang dari ruang Euclidean.

2. Michael Foucault yang menyatakan bahwa abad 19 adalah abad waktu, ruang tak bergerak, ajeg dan mati. Zaman ruang akan terjadi pada abad 20, dimana ruang akan aktif, bergerak, dan subur. Kalau mengikuti pola piker Foucault tersebut, maka abad ke-21 ini, merupakan abad ruang-waktu, menjalin ruang dan waktu.

3. Perkembangan pemikiran tentang ruang pada era abad banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Henri Lefebvre merupakan filsuf dari Perancis yang memulai kerja tentang ruang berdasarkan pemikiran Karl Marx. Karya-karya Lefebvre kemudian menjadi inspirasi bagi penerusnya seperti Edward W. Soja, David Harvey dan Rob Shield.

Lefebvre dalam Budiharsono (2013) menjelaskan bahwa ruang diproduksi dalam masyarakat melalui proses triadic terdiri dari "Ruang Praktik", "Representasi Ruang," dan "Representasional Ruang atau Ruang

Representasi. Ruang Praktik (perçu Espace atau ruang yang dapat dirasakan) yaitu ruang yang dihasilkan oleh produksi dan reproduksi kapitalis, yang merupakan hasil dari kegiatan dan perilaku dan pengalaman manusia atau merupakan bentuk ruang secara fisik, ruang nyata, ruang yang dihasilkan dan digunakan. Representasi ruang (conçu Espace, ruang dipahami) adalah representasi hegemonik ideologis terkait dengan ruang atau dapat juga dikatakan sebagai ruang savoir (pengetahuan) dan logika atau ruang sebagai konstruksi mental atau ruang dalam alam pikiran (dibayangkan) yang merupakan representasi kekuasaan, ideologi, kontrol, dan pengawasan. Representasional ruang atau ruang representasi (vécu Espace, ruang hidup) terkait dengan gerakan perlawanan melakukan hal itu atau melihat ruang sebagai sesuatu yang diproduksi dan dimodifikasi sepanjang waktu dan melalui penggunaannya, ruang diinvestasikan dengan simbolisme dan makna, ruang dari connaissance (kurang lebih formal atau bentuk-bentuk pengetahuan lokal), ruang sebagai sesuatu nyata-dan-dibayangkan.

Sementara itu Edward Soja dalam Budhiharsono (2013) memberikan penjelasan bahwa mengembangkan tiga konsep yang penting untuk dapat memahami idenya tentang Ruang Ketiga (Third space). Konsep yang pertama adalah Thirding-as-Othering, yang kedua dan ketiga adalah dua trialektika, yaitu Ontologis dan Epistomologis. Ontologis – yaitu trialectics of being: kesejarahan (historically), kesosialan (sociality) dan keruangan (spatiality). Epistomologis – trialectics of spatiality: ruang dirasakan (perceived space), ruang dipahami (conceived space), dan ruang hidup (lived space). Konsep Ruang Ketiga dari Soja ini melampaui Konsep Marxismenya Lefebvre dalam upaya untuk merangkul kelompok atau individu yang terpinggirkan dan kehilangan haknya, yang terus-menerus termarjinalkan karena keruangan mereka diabaikan.

2.

UNSUR PEMBENTUK RUANG

Ruang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara psikologis emosional (persepsi), maupun dimensional. Manusia berada dalam ruang, bergerak serta menghayati, berfikir dan juga menciptakan ruang untuk menyatakan bentuk dunianya. Di dalam buku “struktur Esensi Arsitektur” karya Forrest Wilson hal 15, Edward T. Hall menuliskan hubungan antara manusia dengan ruang. Ia mengatakan: “Salah satu perasaan kita yang penting mengenai ruang adalah perasaan teritorial. Perasaan ini memenuhi kebutuhan dasar akan identitas diri, kenyamanan dan rasa aman pada pribadi manusia”. Secara umum, ruang dibentuk oleh tiga elemen pembentuk ruang yaitu:

a. Bidang alas/lantai (the base plane).

Oleh karena lantai merupakan pendukung kegiatan kita dalam suatu bangunan, sudah tentu secara struktural harus kuat dan awet. Lantai juga merupakan unsur yang penting di dalam sebuah ruang, bentuk, warna, pola dan teksturnya akan menentukan sejauh mana bidang tersebut akan menentukan batas-batas ruang dan berfungsi sebagai dasar dimana secara visual unsur-unsur lain di dalam ruang dapat dilihat. Tekstur dan kepadatan material dibawah kaki juga akan mempengaruhi cara kita berjalan di atas permukaannya.

b. Bidang dinding/pembatas (the vertical space divider).

Sebagai unsur perancangan bidang dinding dapat menyatu dengan bidang lantai atau dibuat sebagai bidang yang terpisah. Bidang tersebut bisa sebagai latar belakang yang netral untuk unsur-unsur lain di dalam ruang atau sebagai unsur visual yang aktif di dalamnya. Bidang dinding ini dapat juga transparan seperti halnya sebuah sumber cahaya atau suatu pemandangan.

c. Bidang langit-langit/atap (the overhead plane).

Bidang atap adalah unsur pelindung utama dari suatu bangunan dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari pengaruh iklim. Bentuknya ditentukan oleh geometris dan jenis material yang digunakan pada strukturnya serta cara meletakkannya dan cara melintasi ruang di atas penyangganya. Secara visual bidang atap merupakan „topi‟ dari suatu bangunan dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap bentuk bangunan dan pembayangan.

3.

PENGERTIAN RUANG DAN LOKASI

Menurut Tisnaadmidjaja, dalam Yusuf (1997) yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”. Tata ruang menurut undang-undang penataan ruang dijelaskan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang, sedangkan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut

merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya).

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006:77). Teori Lokasi berusaha untuk menjelaskan distribusi kegiatan di suatu tempat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan individu, alokasi bagian yang berbeda dari wilayah di antara berbagai jenis produksi, membagi pasar spasial antara produsen, dan distribusi fungsional kegiatan di suatu tempat. Berbagai fenomena dianalisis dengan menghapus (fisik) fitur geografis yang mungkin dapat menjelaskan konsentrasi wilayah kegiatan, sehingga pilihan lokasi diinterpretasikan dengan mempertimbangkan hanya kekuatan besar ekonomi yang mendorong proses lokasi: biaya transportasi, yang menyebar kegiatan di suatu tempat dan pengelompokan ekonomi, yang justru menyebabkan kegiatan untuk berkonsentrasi. Capello (2011) dalam Suryani (2015) juga menjelaskan bahwa pilihan lokasi juga ditentukan oleh prinsip khusus organisasi spasial kegiatan yaitu: 'aksesibilitas', dan aksesibilitas khusus untuk pasar atau 'center'.

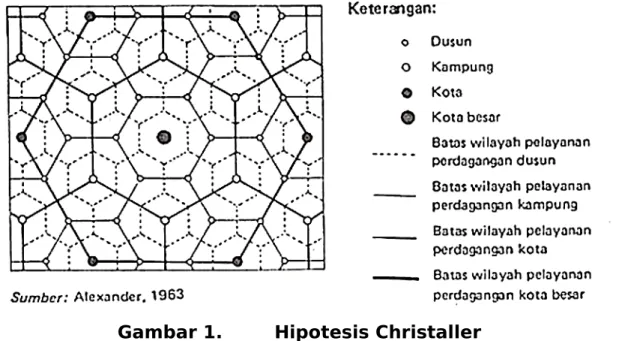

3.1 TEORI TEMPAT PEMUSATAN (CENTRAL PLACE THEORY) - Christaller

Suatu tempat merupakan pusat pelayanan. Menurut Christaller dalam Taylor at all (2010), pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai dua syarat: (1) topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan, (2) kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak

memungkinkan adanya produksi primer, yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara.

Teori Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Model Christaller ini merupakan suatu sistem geometri, di mana angka 3 yang diterapkan secara arbiter memiliki peran yang sangat berarti dan model ini disebut sistem K = 3. Model Christaller menjelaskan model area perdagangan heksagonal dengan menggunakan jangkauan atau luas pasar dari setiap komoditi yang dinamakan range dan threshold. Dalam keadaan yang mempunyai kedua syarat seperti di atas itu akan berkembang tiga hal (Jayadinata, 1999:180) seperti diterangkan di bawah ini:

a. Ajang jasa (ajang niaga) akan berkembang secara wajar di seluruh wilayah dengan jarak dua jam berjalan kaki atau 2 x 3,5 = 7 km. Secara teori tiap pusat pelayanan melayani kawasan yang berbentuk lingkaran dengan radius 3,5 km (satu jam berjalan kaki), jadi pusat wilayah layanan akan terletak di pusat kawasan tersebut. Teori ini disebut teori tempat pemusatan (central place theory).

b. Kawasan-kawasan berbentuk lingkaran yang saling berbatasan, walaupun bentuk lingkaran adalah paling efisien, akan mempunyai bagian-bagian yang bertumpang tindih atau bagian-bagian yang senjang (kosong), sehingga bentuk lingkaran itu tidak biasa digunakan untuk kawasan atau wilayahnya. Berhubung dengan itu Christaller mengemukakan bahwa pusat pelayanan akan berlokasi menurut pola heksagon, sehingga wilayah akan saling berbatasan tanpa bertumpang tindih.

c. Dalam wilayah akan berkembang ajang niaga dalam pola heksagon. Yang paling banyak adalah dusun-dusun sebagai pusat perdagangan yang melayani penduduk wilayah pedesaan. Satu dusun dengan dusun lainnya akan menempuh jarak 7 km.

Gambar 1. Hipotesis Christaller

Dalam asumsi yang sama dengan Christaller, Lloyd (Location in space, 1977) melihat bahwa jangkauan/luas pelayanan dari setiap komoditas itu ada batasnya yang dinamakan range dan ada batas minimal dari luas pelayanannya dinamakan threshold. (Tarigan, 2006:79)

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan model Christaller tentang terjadinya model area pelayanan heksagonal sebagai berikut: (Tarigan, 2006:80)

Gambar 2. Kronologi terjadinya area pelayanan hexagonal a. Mula-mula terbentuk area pelayanan berupa lingkaran-lingkaran.

Setiap lingkaran memilik pusat dan menggambarkan threshold. Lingkaran-lingkaran ini tidak tumpang tindih seperti pada bagian A dari Gambar

b. Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa range dari pelayanan tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih seperti terlihat pada bagian B.

c. Range yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih, seperti terlihat pada bagian C.

d. Tiap pelayanan berdasarkan tingkat ordenya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan k=3, pelayanan orde I lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde II. Pelayanan orde II lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde III, dan seterusnya. Tiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besarnya heksagonal tersebut. Heksagonal yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih, tetapi antara heksagonal yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang tindih, seperti terlihat pada bagian D.

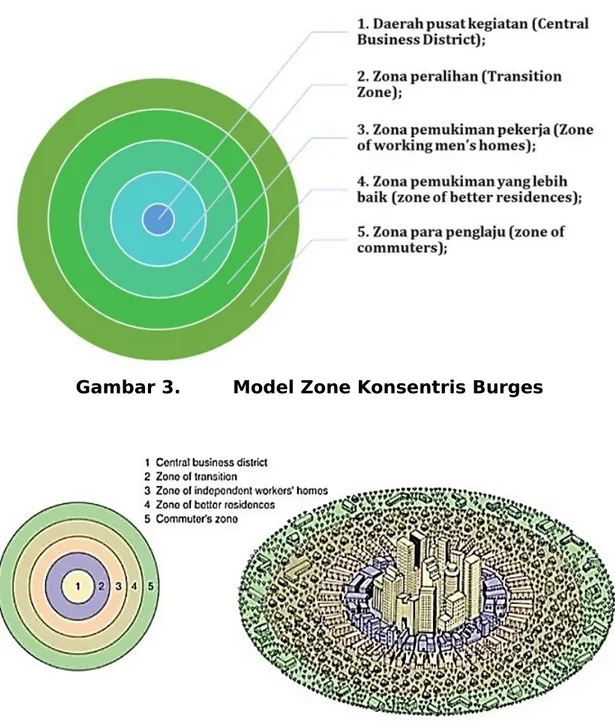

3.2 TEORI KONSENTRIS (E.W. Burgess, 1925)

Model zona konsentrik atau Teori konsentris adalah teori mengenai perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh seorang sosiolog asal Amerika Serikat bernama Ernest Burgess berdasarkan hasil penelitiannya terhadap kota Chicago yang dilakukan pada tahun 1925. Burgess menyimpulkan bahwa wilayah perkotaan dapat dibagi menjadi enam zona. Menurutnya, kota Chicago ternyata telah berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris dimana masing-masing jenis penggunaan lahan ini dianalogikan sebagai suatu konsep “natural area”. Dari pengamatannya, suatu kota akan terdiri dari zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona ini sekaligus mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda.

“Model” yang paling terkenal dari area sosial urban ini direncanakan oleh E.W Burgess di tahun 1923 dan telah dikenal sebagai Zona l atau Teori Konsentris. Model ini didasarkan pada konsep bahwa perkembangan sebuah kota terjadi ke arah luar dari area sentralnya, untuk membentuk serangkaian zona-zona konsentris. Zona ini dimulai dengan Central Business District, yang dikelilingi dengan area transisi. Kemudian zona transisi ini dikelilingi oleh zona perumahan pekerja. Dari hal ini, kemudian menyebabkan Burgess terkenal dengan teori konsentrisnnya (Concentric Theory).

Kota dianggap sebagai suatu objek studi dimana di dalamnya terdapat masyarakat manusia yang sangat kompleks, telah mengalami proses interelasi antarmanusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Hasil dari hubungan itu mengakibatkan terciptanya pola keteraturan dari penggunaan lahan. Ciri-Ciri kota dengan model konsentris adalah:

a. Pusat kota terletak di tengah kota

b. Berbentuk Bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik

c. Zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota

Gambar 4. Bentuk kota yang menggunakan teori konsentris, sumber Lutfi, 2016

Teori jalur sepusat atau Teori Konsentris (Concentric Zone Theory) E.W. Burgess, mengemukakan bahwa kota terbagi sebagai berikut: (Jayadinata, 1999:129)

a. Daerah pusat kegiatan (Central Business District); Pada lingkaran dalam terletak pusat kota yang terdiri atas: bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan toko pusat perbelanjaan; b. Zona peralihan (Transition Zone); Pada lingkaran tengah pertama

terdapat jalur alih: rumah-rumah sewaan, kawasan industri, perumahan buruh;

c. Zona pemukiman pekerja (Zone of working men’s homes); Pada lingkaran tengah kedua terletak jalur wisma buruh, yakni kawasan perumahan untuk tenaga kerja pabrik;

d. Zona pemukiman yang lebih baik (zone of better residences); Pada lingkaran luar terdapat jalur madyawisma, yakni kawasan perumahan yang luas untuk tenaga kerja halus dan kaum madya (middle class); e. Zona para penglaju (zone of commuters); Di luar lingkaran terdapat

jalur pendugdag atau jalur penglaju (jalur ulang-alik); sepanjang jalan besar terdapat perumahan masyarakat golongan madya dan golongan atas atau masyarakat upakota.

Daerah pusat kegiatan merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam suatu kota, sehingga pada zona ini terdapat bangunan utama untuk kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Zona ini dianggap oleh Burgess sebagai “the area of dominance”.

Dalam penjelasan teori konsentris, Burgess selalu menggunakan terminologi ekologis seperti istilah dominasi, invasi dan suksesi. Proses ekologis ini oleh McKenzie diperjelas lagi dengan lebih detail. Menurutnya, proses invasi dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu: (1) “Initial Stage” (tahap permulaan); (2) “Secondary Stage” (tahap lanjutan); dan (3) “Climax Stage” (tahap klimak). Proses permulaan dari invasi ditandai oleh adanya gejala ekspansi geografis dari satu kelompok sosial yang ada dan kemudian menemui tantangan dari penduduk yang ada pada daerah yang terkena ekspansi. Pada tahap lanjut terjadi persaingan yang kemudian diikuti proses “Displacement” (perpindahan); “Selection” (seleksi); dan “Assimilation” (asimilasi). Kelompok-kelompok yang terpaksa kalah bersaing, akan menempati/mengadakan ekspansi ke wilayah lain yang lebih lemah dan

kemudian akan diikuti oleh suksesi baru. Pada saat terakhir tersebut akan tercapai apa yang disebut tahap klimaks. Proses ini terus menerus terjadi, akibatnya terlihat semakin meluasnya zona melingkar konsentris yang ada pada suatu kota. Hasil dari proses ini adalah lapisan “Natural Area” dengan keseragaman sifat-sifat.

Ciri khas utama teori ini adalah adanya kecenderungan, dalam perkembangan tiap daerah dalam cenderung memperluas dan masuk daerah berikutnya (sebelah luarnya). Prosesnya mengikuti sebuah urutan-urutan yang dikenal sebagai rangkaian invasi (invasion succession). Cepatnya proses ini tergantung pada laju pertumbuhan ekonomi kota dan perkembangan penduduk. Sedangkan di pihak lain, jika jumlah penduduk sebuah kota besar cenderung menurun, maka daerah disebelah luar cenderung tetap sama sedangkan daerah transisi menyusut kedalam daerah pusat bisnis. Penyusutan daerah pusat bisnis ini akan menciptakan daerah kumuh komersial dan perkampungan. Sedangkan interpretasi ekonomi dari teori konsentris menekankan bahwa semakin dekat dengan pusat kota semakin mahal harga tanah.

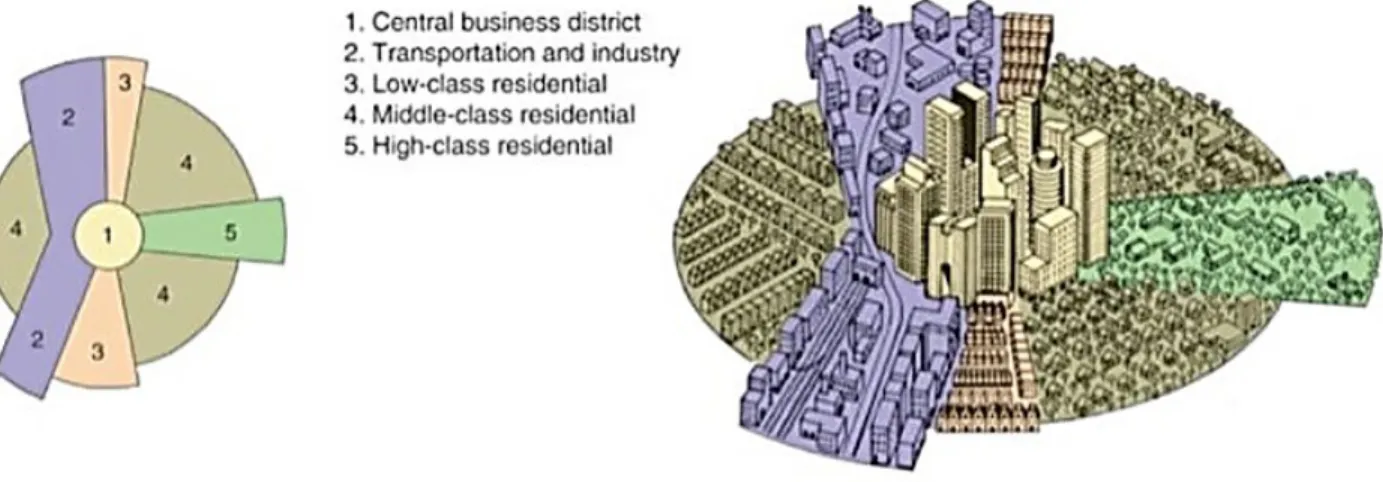

3.3 TEORI SEKTOR (Hoyt, 1939)

Munculnya ide untuk mempertimbangkan variabel sector pertama kali dikemukakan oleh Hoyt (1939) mengenai pola-pola sewa rumah tinggal pada kota-kota di Amerika Serikat. Pola konsentris dikemukakan oleh Burges ternyata pola sewa tempat tinggal pada kota-kota di Amerika cenderung berbentuk pola sector. Menurut Hoyt kunci terhadap peletakan sector ini terlihat pada lokasi daripada “high quality areas” (daerah-daerah yang berkualitas tinggi untuk tempat tinggal). Kecenderungan penduduk untuk bertempat tinggal adalah pada daerah-daerah yang dianggap nyaman dalam arti luas.

Gambar 5. Bentuk kota dengan Teori sektoral, sumber Lutfi, 2016

Ciri-Ciri kota dengan model sektoral adalah sebagai berikut:

Hampir sama dengan teori konsentris, pusat kota berada di tengah Menjadikan Jalur transportasi sebagai batas zona konsentris pada

struktur kota sehingga zona berubah mengikuti sektor tertentu.

Teori sektor (Sector Theory) menurut Humer Hoyt yang mengatakan bahwa kota tersusun sebagai berikut: (Jayadinata, 1999:130)

a. Pada lingkaran pusat terdapat pusat kota;

b. Pada sektor tertentu terdapat kawasan industri ringan dan kawasan perdagangan;

c. Dekat pusat kota dan dekat sektor tersebut di atas, pada bagian sebelah menyebelahnya, terdapat sektor murbawisma, yaitu kawasan tempat tinggal kaum murba atau kaum buruh;

d. Agak jauh dari pusat kota dan sektor industri serta perdagangan, terletak sektor madyawisma;

e. Lebih jauh lagi terdapat sektor adiwisma, kawasan tempat tinggal golongan atas.

Secara konseptual model teori sector yang dikembangkan oleh Hoyt, dalam beberapa hal masih menunjukkan persebaran zona-zona konsentris. Dalam teori sektor ini, terjadi proses penyaringan dari penduduk yang tinggal pada sektor-sektor yang ada “filtering process” sendiri hanya berjalan dengan baik bila “private housing market” berperan besar dalam proses pengadaan rumah bagi warga kota, Namun ternyata distribusi umum bangunan cenderung menunjukkan pola persebaran konsentris (Johnson

dalam Hadi Sabari Yunus, 2010). Teori Hoyt dalam model diagramnya yang dikemukakan jelas terlihat adanya dua unsur yaitu persebaran penggunaan lahan secara sektoral dan persebaran penggunaan lahan secara konsentris di lain pihak.

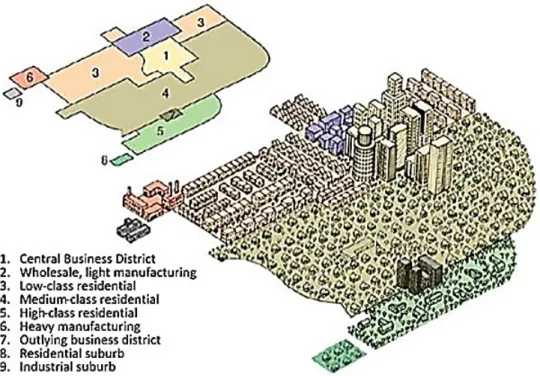

3.4 TEORI INTI GANDA - MULTIPLE NUCLEUS THEORY (Harris & Ullman, 1945)

Teori inti ganda adalah teori yang dikemukakan oleh dua orang ahli geografi yang bernama Harris dan Ullman pada tahun 1945. Mereka berdua berpendapat bahwa teori konsentris dan sektoral memang terdapat di perkotaan namun apabila dilihat lebih dalam lagi, maka akan didapati kenyataan yang lebih kompleks.

Kenyataan yang kompleks ini disebabkan karena dalam sebuah kota yang berkembang akan tumbuh inti-inti kota yang baru yang sesuai dengan kegunaan sebuah lahan, misalnya adanya pabrik, universitas, bandara, stasiun kereta api dan sebagainya. Nah, inti-inti kota tersebut akan menciptakan suatu pola yang berbeda-beda karena kita tentunya akan tahu bahwa sebuah tempat yang dibuka (misalnya pabrik), maka di sekitarnya akan tumbuh pemukiman kos-kosan, perdagangan kecil dan sebagainya yang tentunya semua ini akan ikut mempengaruhi struktur ruang kota. Biasanya faktor keuntungan dari segi ekonomilah yang melatarbelakangi munculnya inti-inti kota ini.

Gambar 6. Struktur kota menurut teori inti ganda (sumber: Lutfi, 2016)

Ciri-Ciri kota dengan model inti ganda adalah sebagai berikut:

• DPK atau CBD letaknya relatif di tengah-tengah sel-sel lainnya dan berfungsi sebagai salah satu growing points

• zona ini menampung sebagian besar kegiatan kota, berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan

• DPK atau CBD berganda (Lebih dari 1 pusat kota)

• letak pusat kota tidak berada di tengah dan bentuk kotanya tidak berbentuk bundar

Gambar 7. Struktur kota menurut teori inti ganda

Menurut R. D. Mc Kenie menerangkan bahwa kota meliputi: pusat kota, kawasan kegiatan ekonomi, kawasan hunian, dan pusat lainnya. Teori ini umumnya berlaku untuk kota-kota yang agak besar. Menurut teori ini kota terdiri atas: (Jayadinata, 1999:132)

a. Pusat kota atau CBD;

b. Kawasan niaga dan industri;

c. Kawasan murbawisma, tempat tinggal berkualitas rendah; d. Kawasan madyawisma, tempat tinggal berkualitas menengah; e. Kawasan adiwisma, tempat tinggal berkualitas tinggi;

f. Pusat industri berat;

g. Pusat niaga/perbelanjaan lain di pinggiran;

h. Upakota, untuk kawasan madyawisma dan adiwisma; i. Upakota (suburb) untuk kawasan industri.

3.5 TEORI LOKASI - Johann Heinrich von Thünen (1783 – 1850) Johann Heinrich von Thünen merupakan seorang ekonom yang menjanjikan pada abad ke-19. Von Thünen adalah seorang tuan tanah asal Mecklenburg (sebelah utara Jerman) yang merupakan pionir teori pemanfaatan tanah. Dia telah mengembangkan hubungan antara perbedaan lokasi pada tata ruang (spatial cation) dan pola penggunaan lahan. Dalam buku karangannya yang berjudul Der Isolierte Staat in Beziehug suf Land Wirtshaft (1826) yang kemudian dialihbahasakan oleh Peter Hall menjadi The Isolated State to Agriculture (1966), beliau mengembangkan rumusan pertama mengenai teori ekonomi keruangan yang kemudian dihubungkan dengan teori sewa (rent) (Ridha, 2010).

Von Thünen mengidentifikasi perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan atas dasar perbedaan sewa lahan. Beliau menyatakan bahwa semakin dekat dengan pusat, maka harga sewa tanah akan semakin mahal, dan semakin jauh jarak dari pusat, harga sewa tanah akan semakin rendah. Von Thünen mengembangkan teori ini berdasarkan pengamatan di daerah tempat tinggalnya, ia menggambarkan bahwa perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas pertanian dari tempat produksi ke pasar terdekat mempengaruhi jenis penggunaan tanah yang ada di suatu daerah.

Teori ini memperhatikan jarak tempuh antara daerah produksi dan pasar, pola tersebut memasukkan variable keawetan, berat, dan harga dari berbagai komoditas pertanian. Model Von Thünen mengenai tanah pertanian ini dibuat sebelum era industrialisasi. Dalam tori ini terdapat 7 asumsi yang dikeluarkan oleh Von Thünen dalam uji laboratoriumnya:

a. Terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri atas daerah perkotaan dengan daerah pedalamannya dan merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok yang merupakan komoditi pertanian – isolated stated

b. Daerah perkotaan tersebut merupakan daerah penjualan kelebihan produksi daerah pedalaman dan tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain – single market

c. Daerah pedalaman tidak menjual kelebihan produksinya ke daerah lain kecuali ke daerah perkotaan – single destination

d. Daerah pedalaman merupakan daerah berciri sama (homogenous) dan cocok untuk tanaman dan peternakan dalam menengah

e. Daerah pedalaman dihuni oleh petani yang berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dan mampu untuk menyesuaikan hasil tanaman dan peternakannya dengan permintaan yang terdapat di daerah perkotaan – maximum oriented f. Satu-satunya angkutan yang terdapat pada waktu itu adalah

angkutan darat berupa gerobak yang dihela oleh kuda – one moda transportation

g. Biaya angkutan ditanggung oleh petani dan besarnya sebanding dengan jarak yang ditempuh. Petani mengangkut semua hasil dalam bentuk segar. – equidistant

Dengan asumsi tersebut maka daerah lokasi berbagai jenis pertanian akan berkembang dalam bentuk lingkaran tidak beraturan yang mengelilingi daerah pertanian. Gambar model von Thünen di atas dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, menampilkan "isolated area" yang terdiri dari dataran yang "teratur", kedua adalah, kondisi yang "telah dimodifikasi" (terdapat sungai yang dapat dilayari). Semua penggunaan tanah pertanian memaksimalkan produktifitasnya masing-masing, dimana dalam kasus ini bergantung pada lokasi dari pasar (pusat kota).

Model tersebut membandingkan hubungan antara biaya produksi, harga pasar dan biaya transportasi. Kewajiban petani adalah memaksimalkan keuntungan yang didapat dari harga pasar dikurang biaya

transportasi dan biaya produksi. Aktivitas yang paling produktif seperti berkebun dan produksi susu sapi, atau aktivitas yang memiliki biaya transportasi tinggi seperti kayu bakar, lokasinya dekat dengan pasar. Dalam teori von Thünen ini, terdapat beberapa asumsi yang sudah tidak relevan lagi, diantaranya adalah:

a. Jumlah Pasar. Di daerah pengamatan tidak hanya ada 1 market centre, tetapi 2 pusat dimana petani dapat menjual komoditinya. b. Topografis. Kondisi Topografi dan kesuburan tanah tidak selalu

sama, pada dasarnya kondisi ini selalu berbeda untuk tiap-tiap wilayah pertanian. Jadi untuk hasil pertanian yang akan diperoleh juga akan berbeda pula.

c. Biaya Transportasi. Keseragaman biaya transportasi ke segala arah dari pusat kota yang sudah tidak relevan lagi, karena tergantung dengan jarak pemasaran dan bahan baku, dengan kata lain tergantung dengan biaya transportasi itu sendiri (baik transportasi bahan baku dan distribusi barang).

d. Petani tidak semata-mata ‘profit maximization’ Petani yang berdiam dekat dengan daerah perkotaan mempunyai alternative komoditas pertanian yang lebih banyak untuk diusahakan. Sedangkan petani yang jauh dari perkotaan mempunyai pilihan lebih terbatas.

Inti von Thünen adalah mengenai lokasi dan spesialisasi pertanian, berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan, yaitu:

a. Wilayah model yang terisolasikan (isolated state) adalah bebas dari pengaruh pasar-pasar kota-kota lain.

b. Wilayah model membentuk tipe permukiman perkampungan di mana kebanyakan keluarga petani hidup pada tempat-tempat yang terpusat dan bukan tersebar di seluruh wilayah.

c. Wilayah model memiliki iklim, tanah, dan topografi yang seragam atau uniform (produktifitas tanah secara fisik adalah sama).

d. Wilayah model memiliki fasilitas transportasi tradisional yang relatif seragam.

e. Faktor-faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah konstan, maka dapat dianalisis bahwa sewa lahan merupakan hasil persaingan antara jenis penggunaan lahan.

Von Thünen (1826) hanya menambah kekurangan teori sewa tanah David Ricardo yaitu mengenai jarak tanah dari pasar. Hal ini setelah dikaji

ternyata beda, karena semakin jauh dari pasar semakin mahal biaya transportasinya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sewa tanah:

a. Kualitas tanah yang disebabkan oleh kesuburan tanah, pengairan, adanya fasilitas listrik, jalan dan sarana lainnya;

b. Letaknya strategis untuk perusahaan/industri; dan

c. Banyaknya permintaan tanah yang ditujukan untuk pabrik, bangunan rumah, dan perkebunan.

Von Thünen juga mengidentifikasi tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan (pertimbangan ekonomi). Menurut Von Thünen tingkat sewa lahan adalah paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Von Thünen menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar dengan menggunakan kurva permintaan. Berdasarkan perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi, masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Makin tinggi kemampuannya untuk membayar sewa lahan, makin besar kemungkinan kegiatan itu berlokasi dekat ke pusat pasar. Dalam model tersebut, Von Thünen membuat asumsi sebagai berikut: wilayah analisis bersifat terisolir sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain;

a. Tipe permukiman adalah padat di pusat wilayah dan semakin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah;

b. Seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah dan topografi yang seragam;

c. Fasilitas pengangkutan adalah primitif (sesuai dengan zaman-nya) dan relatif seragam. Ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa; dan

d. Kecuali perbedaan jarak ke pasar semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan. Dalam menjelaskan teorinya ini, von Thünen menggunakan tanah pertanian sebagai contoh kasusnya. Dia menggambarkan bahwa perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas pertanian dari tempat produksi ke pasar terdekat mempengaruhi jenis penggunaan tanah yang ada di suatu daerah. Model von Thünen mengenai tanah pertanian ini, dibuat sebelum era industrialisasi, yang memiliki asumsi dasar sebagai berikut: Kota terletak di tengah antara "daerah terisolasi" (isolated state), isolated state dikelilingi oleh hutan belantara, tanahnya datar tidak terdapat sungai dan pegunungan, dan kualitas tanah dan iklim tetap. Petani di daerah yang

terisolasi ini membawa barangnya ke pasar lewat darat dengan menggunakan gerobak, langsung menuju ke pusat kota.

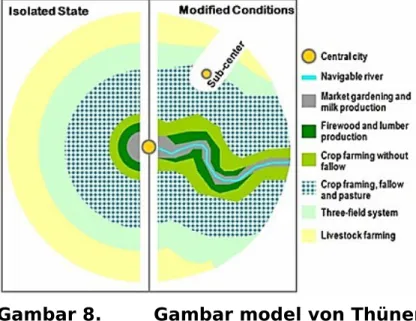

Gambar 8. Gambar model von Thünen

Gambar model von Thünen di atas dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, menampilkan "isolated area" yang terdiri dari dataran yang "teratur", kedua adalah, kondisi yang "telah dimodifikasi" (terdapat sungai yang dapat dilayari). Semua penggunaan tanah pertanian memaksimalkan produktifitasnya masing-masing, dimana dalam kasus ini bergantung pada lokasi dari pasar (pusat kota). Membandingkan hubungan antara biaya produksi, harga pasar dan biaya transportasi. Kewajiban petani adalah memaksimalkan keuntungan yang didapat dari harga pasar dikurang biaya transportasi dan biaya produksi. Aktivitas yang paling produktif seperti berkebun dan produksi susu sapi, atau aktivitas yang memiliki biaya transportasi tinggi seperti kayu bakar, lokasinya dekat dengan pasar. Tentu saja hubungan di atas sangat sulit diterapkan pada keadaan yang sebenarnya. Tetapi bagaimanapun kita mengakui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara sistem transportasi dengan pola penggunaan tanah pertanian regional.

Von Thünen (1826) mengidentifikasi tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan (pertimbangan ekonomi). Menurut Von Thünen tingkat sewa lahan adalah paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Von Thünen menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar dengan menggunakan kurva permintaan. Berdasarkan perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi, masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Makin

tinggi kemampuannya untuk membayar sewa lahan, makin besar kemungkinan kegiatan itu berlokasi dekat ke pusat pasar. Hasilnya adalah suatu pola penggunaan lahan berupa diagram cincin. Perkembangan dari teori Von Thünen adalah selain harga lahan tinggi di pusat kota dan akan makin menurun apabila makin jauh dari pusat kota.

3.6 TEORI WEBER - Theory of Location of Industries (Friedrich CJ, 1929)

Alfred Weber, ekonom Jerman yang mengajar di Universitas Praha pada tahun 1904 hingga 1907 dan kemudian di Universitas Heidelberg (Jerman) pada 1907 – 1933, menulis buku berjudul Uber den Standort der Industrien (1909) yang kemudian dialihbahasakan oleh J.C. Friedrich menjadi Alfred Weber’s Theory of Location of Industries (1929). Beliau merupakan pelopor pengembangan rumusan mengenai teori lokasi dengan pendekatan kegiatan industri pengolahan (manufacturing).

Weber mencetuskan teori yang berkaitan dengan least cost location, yang menyebutkan bahwa lokasi industri sebaiknya diletakkan di tempat yang memiliki biaya yang paling minimal, yaitu tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja minimum, yang cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum.

Prinsip teori Weber adalah bahwa penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal (least cost location). Prinsip tersebut didasarkan pada enam asumsi bersifat prakondisi, yaitu:

a. Wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim dan penduduknya (keadaan penduduk yang dimaksud menyangkut jumlah dan kualitas SDM)

b. Ketersediaan sumber daya bahan mentah. c. Upah tenaga kerja.

d. Biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik (biaya sangat ditentukan oleh bobot bahan mentah dan lokasi bahan mentah) e. Persaingan antarkegiatan industri.

f. Manusia berpikir secara rasional.

Weber juga menyusun sebuah model yang dikenal dengan istilah segitiga lokasional (locational triangle), yang didasarkan pada asumsi:

a. Bahwa daerah yang menjadi objek penelitian adalah daerah yang terisolasi. Konsumennya terpusat pada pusat-pusat tertentu. Semua unit perusahaan dapat memasuki pasar yang tidak terbatas dan persaingan sempurna.

b. Semua sumber daya alam tersedia secara tidak terbatas.

c. Barang-barang lainnya seperti minyak bumi dan mineral adalah sporadis tersedia secara terbatas pada sejumlah tempat.

d. Tenaga kerja tidak tersedia secara luas, ada yang menetap tetapi ada juga yang mobilitasnya tinggi.

Weber berpendapat bahwa dalam menentukan lokasi industri, terdapat tiga faktor penentu, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan dampak aglomerasi dan de-aglomerasi. Biaya transportasi diasumsikan berbanding lurus terhadap jarak yang ditempuh dan berat barang, sehingga titik terendah biaya transportasi menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh berat lokasional, yaitu berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah berat output yang akan dibawa ke pasar. Berat total itu terdiri dari satu satuan produk akhir ditambah semua berat input yang harus diangkut ke lokasi pabrik seperti bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output. Dalam model ini, tujuannya adalah meminimalkan biaya transportasi sebagai fungsi dari jarak dan berat barang yang harus diangkut (input dan output).

Weber mengembangkan konsep tiga arah yang dikenal dengan teori segitiga lokasi (locational triangle) seperti gambar berikut, yang kemudian dirumuskan secara matematis dengan sebuah persamaan.

T(k) = q [(k1 a1 n1) + (k2 a2 n2) + m k3]

T(k) = biaya angkut minimum M = sumber bahan baku C = pasar

K = lokasi optimal industri q = output (hasil produksi)

k = jarak dari sumber bahan baku dan pasar

a = koefisien input

n = biaya angkut bahan baku m = biaya angkut hasil produksi

Weber menyimpulkan bahwa lokasi optimal dari suatu perusahaan industri umumnya terletak di dekat pasar atau sumber bahan baku. Alasannya adalah jika suatu perusahaan industri memilih lokasi pada salah satu dari kedua tempat tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku dan hasil produksi akan dapat diminimalkan dan keuntungan aglomerasi yang ditimbulkan dari adanya konsentrasi perusahaan pada suatu lokasi akan dapat pula dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Berdasarkan pertimbangan segitiga lokasi di atas, dihasilkan tempat dengan biaya transportasi minimal (minimum transportation cost) dengan titik-titik peng-hubung satu sama lain. Gambar (a) terjadi saat berat bahan baku sama dengan berat barang jadi, sehingga biaya transportasi minimal saat lokasi optimal berada di tengah, di mana nilai IM sama dengan 1. Gambar (b) terjadi saat berat bahan baku lebih besar dari berat barang jadi, sehingga lokasi optimal berada mendekati sumber bahan baku karena biaya transportasi bahan baku lebih mahal, di mana nilai IM lebih besar dari 1. Gambar (c) terjadi saat berat bahan baku lebih kecil dari berat barang jadi, sehingga lokasi optimal berada mendekati pasar karena biaya transportasi bahan baku lebih murah, di mana nilai IM kurang dari 1.

Weber mengemukakan teori lokasi industri dengan prinsip “penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal (least cost location)”. Pada konsepnya berupa segitiga lokasional, Weber menunjukkan bahwa fungsi tujuan adalah meminimalkan biaya transportasi sebagai fungsi dari jarak dan berat barang yang harus diangkut (input dan output). Jika muncul kondisi di mana pada proses produksi menimbulkan penyusutan berat barang (weight loosing process), lokasi optimal akan berada pada sumber bahan baku, sedangkan jika muncul kondisi di mana pada proses produksi menimbulkan peningkatan berat barang (weight gainning process), lokasi optimal akan berada di dekat

pasar. Sehingga menurut Weber, penentuan lokasi industri optimal adalah dengan melihat letak sumber bahan baku dan pasar dalam upaya menekan biaya transportasi dengan mempertimbangkan berat bahan baku dan berat barang jadi, dengan tiga variable penentu, yaitu titik material (bahan baku), titik konsumsi (pasar), dan titik tenaga kerja.

Faktor Penentu Lokasi Industri

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi industri, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Mentah

Bahan mentah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan industri, sehingga keberadaannya harus selalu tersedia dalam jumlah yang besar demi kelancaran dan keberlanjutan proses produksi. Apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri, cadangannya cukup besar dan banyak ditemukan maka akan mempermudah dan memperbanyak pilihan atau alternatif penempatan lokasi industri. Apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri cadangannya terbatas dan hanya ditemukan di tempat tertentu saja maka akan menyebabkan biaya operasional semakin tinggi dan pilihan untuk penempatan lokasi industri semakin terbatas.

b. Modal

Modal yang digunakan dalam peoses produksi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini kaitannya dengan jumlah produk yang akan dihasilkan, pengadaan bahan mentah, tenaga kerja yang dibutuhkan, teknologi yang akan digunakan, dan luasnya sistem pemasaran.

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam menjaga kelancaran proses produksi, baik jumlah maupun keahliannya. Adakalanya suatu industri membutuhkan tenaga kerja yang banyak, walaupun kurang berpendidikan. Tetapi, ada pula industri yang hanya membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil. Dengan demikian, penempatan lokasi industri berdasarkan tenaga kerja sangat tergantung pada jenis dan karakteristik kegiatan industrinya.

Kegiatan industri sangat membutuhkan energi untuk menggerakkan mesin- mesin produksi, misalnya: kayu bakar, batubara, listrik, minyak bumi, gas alam, dan tenaga atom/nuklir. Suatu industri yang banyak membutuhkan energi, umumnya mendekati tempat-tempat yang menjadi sumber energi tersebut.

e. Transportasi

Kegiatan industri harus ditunjang oleh kemudahan sarana transportasi dan perhubungan. Hal ini untuk melancarkan pasokan bahan baku dan menjamin distribusi pemasaran produk yang dihasilkan.

f. Pasar

Pasar sebagai komponen yang sangat penting dalam mempertimbangkan lokasi industri, sebab pasar sebagai sarana untuk memasarkan atau menjual produk yang dihasilkan. Lokasi suatu industri diusahakan sedekat mungkin menjangkau konsumen, agar hasil produksi mudah dipasarkan.

g. Teknologi yang digunakan

Penggunaan teknologi yang kurang tepat dapat menghambat jalannya suatu kegiatan industri. Penggunaan teknologi yang disarankan untuk pengembangan industri pada masa mendatang adalah industri yang: memiliki tingkat pencemaran (air, udara, dan kebisingan) yang rendah, hemat air, hemat bahan baku, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

h. Perangkat Hukum

Perangkat hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan sangat penting demi menjamin kepastian berusaha dan kelangsungan industri, antara lain tata ruang, fungsi wilayah, upah minimum regional (UMR), perizinan, sistem perpajakan, dan keamanan. Termasuk jaminan keamanan dan hokum penggunaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran.

i. Kondisi Lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang dapat menunjang kelancaran produksi. Suatu lokasi industri yang kurang mendukung, seperti keamanan dan ketertiban, jarak ke pemukiman, struktur batuan yang tidak stabil, iklim yang

kurang cocok, terbatasnya sumber air, dan lain-lain, hal ini dapat menghambat keberlangsungan kegiatan industri.

3.7 TEORI AUGUST LOSCH (1945)

Pada tahun 1945, August Lost memperkuat teori Christaller, mereka berkesimpulan bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan apek keruangan kepada penduduk. Jadi lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan penduduk itu harus ada pada tempat yang sentral (yang memungkinkan partisipasi warga yang jumlahnya maksimum). Tempat yang semacam itu oleh Christaller dan Losch diasumsikan sebagai titik simpul-simpul dari suatu bentuk geometrik yang heksagonal. Tempat-tempat semacam itu memiliki kawasan pengaruh terhadap daerah sekitarnya. Hubungan antara lokasi tempat-tempat yang sentral dengan tempat yang sentral di sekitarnya membentuk hierarki jaringan seperti sarang lebah.

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh August Losch tahun 1954, yang mendasarkan analisis pemilihan lokasi optimal pada luas pasar yang dapat dikuasai dan kompetisi antar tempat. Menurut Sjafrizal (2008), berdasarkan pandangan ini, sebuah perusahaan akan memilih suatu tempat sebagai lokasi yang optimal berdasarkan kekuatan persaingan antar tempat dan luas pasar yang dapat dikuasainya. Dengan demikian terlihat bahwa permintaan dan penawaran antar tempat merupakan unsur penting dalam menentukan lokasi optimal dari suatu kegiatan perusahaan. Asumsi dasar Teori Market Area ini adalah: (a) Konsumen tersebar secara relative merata antar tempat, artinya teori ini cocok diberlakukan di daerah perkotaan dimana konsentrasi penduduk dan industry relative merata dibandingkan dengan daerah perdesaan atau pedalaman. (b) Produk homogeny, sehingga persaingan akan sangat ditentukan oleh harga dan ongkos angkut. (c) Ongkos angkut per kesatuan jarak (ton/km) adalah sama (No Economies of Long Haul). (d) Konsumen bersifat rasional, yaitu melakukan pembelian pada lokasi pasar yang dekat dengan tempat tinggal. (Sjarfizal: 2008). Selanjutnya Sjafrizal (2008) mengatakan bahwa kondisi stabil dan diinginkan adalah kondisi keseimbangan (equilibrium) yang dapat memuaskan pihak yang berkepentingan, yaitu produsen dan konsumen. Kondisi keseimbangan ini dapat berbeda baik dari sudut pandang pedagang atau pengusaha atau dari sudut pandang masyarakat umum.

August Losch mengatakan bahwa lokasi penjual berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat dijaringnya. Makin jauh dari pasar, konsumen enggan membeli karena biaya transportasi (semakin jauh tempat penjualan) semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang

menghasilkan penjualan terbesar. Losch menyarankan lokasi produksi ditempatkan di dekat pasar (Centre Business District). Maka dari itu produsen harus memilih lokasi yang dapat menghasilkan keuntungan maksimum. August Losch merupakan orang pertama yang mengembangkan teori lokasi dengan segi permintaan sebagai variabel utamanya. Teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga tercipta keseimbangan spasial antar lokasi.

Menurut Losch, permintaan (demand) menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan lokasi industri. Lokasi industri seharusnya mempertimbangkan jumlah permintaan yang ada dalam suatu wilayah. Lokasi industri yang berdekatan dengan jumlah permintaan yang tinggi selain dapat menambah profit juga dapat mengurangi biaya distribusi barang. Economic landscape akan terjadi apabila terjadi keseimbangan (equilibrium) antara supply dan demand tersebut.

Untuk mencapai keseimbangan, ekonomi ruang Losch harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Setiap lokasi industri harus

menjamin keuntungan

maksimum bagi penjual maupun pembeli.

b. Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani.

c. Terdapat free entry dan tak ada petani yang memperoleh super-normal profit sehingga tak ada rangsangan bagi petani dari luar untuk masuk dan menjual barang yang sama di daerah tersebut.

d. Daerah penawaran adalah

sedemikian hingga

memungkinkan petani yang ada untuk mencapai besar optimum, dan

e. Konsumen bersikap indifferent terhadap penjual manapun dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah.

Menurut Losch, munculnya daerah pasar di sekeliling setiap tempat sentral juga dipengaruhi oleh adanya jaringan daerah-daerah pasar untuk setiap kelompok barang. Jaringan-jaringan ini terletak secara sistematis di dalam wilayah-wilayah ekonomi yang terbagi di seluruh dunia menurut hukum tertentu.

Lebih jauh dari pusat kota adalah hunian yang lebih luas, ditempati oleh kelompok-kelompok kelas menengah. Terakhir adalah zona komuter yang terletak di luar area built up kota, batas terluarnya merupakan satu jam perjalanan dari pusat kota, dimana sejumlah besar populasi zona ini bekerja. Pada praktiknya, banyak kota-kota menunjukkan sebuah bentuk bintang (star-shaped) daripada konsentris, dengan perkembangan urban didorong untuk terjadi di sepanjang highway (jalan tol) yang menyebar dari pusat kotanya dan tipe berlawanan atau pemanfaatan lahan urban yang ditemukan diantara jalan-jalan utama. Teori ini juga telah dimodifikasi oleh pernyataan bahwa wilayah urban yang identik tidak diharapkan berada dalam zona konsentris, tapi jenis tipe pemanfaatan lahan tersebut cenderung terjadi pada jarak yang sama dari pusat, seringkali dalam bentuk tambal sulam (patches) daripada membentuk ring yang kontinyu Kota Multi-Pusat.

Teori konsentris dan teori sektor memiliki kelebihan dalam kesederhanaannya yang atraktif, tapi situasi dalam kebanyakan kota mungkin terlalu rumit untuk dicakup dalam sebuah generalisasi yang mudah dipahami. Sebagai akibatnya, teori-teori tersebut telah dirancang dengan rumit, memberikan hasil yang lebih mirip dengan realitas, tapi pada waktu yang sama menjadi kurang jelas daripada pernyataan sebelumnya. Salah satu contoh dari perancangan ini adalah Teori Multi Nuclei, yang dikembangkan oleh dua ahli geografi, C.D Harris dan E. Ullman, di tahun 1945. Teori ini menyatakan bahwa kota-kota memiliki struktur seluler, dimana tipe pemanfaatan lahan telah dikembangkan di sekeliling titik pertumbuhan tertentu, atau “nuclei”, di dalam area urban. Pengelompokan pemanfaatan lahan khusus di sekeliling nuclei ini telah didorong oleh empat faktor, yang mempengaruhi distribusi aktivitas-aktivitas manusia di dalam sebuah kota dalam berbagai cara. Untuk memulainya, aktivitas-aktivitas tertentu membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu pula, baik yang ditemukan secara alami atau dibuktikan di kemudian hari oleh usaha manusia. Lokasi

Central Business District pada titik aksesibilitas maksimal memberikan sebuah ilustrasi faktor ini. Atau sekali lagi, aktivitas-aktivitas tertentu mengelompok bersama karena mereka mendapatkan profit dari kohesi, sebuah contoh mengelompokkan industri pakaian jadi dalam distrik dalam (inner district) di beberapa kota besar. Aktivitas-aktivitas lain saling mengganggu satu sama lain dan normalnya tidak ditemukan dalam penyejajaran yang dekat: sebagai contoh, industri berat dan area residential kelas-atas jarang ditempatkan saling berdekatan.

3.8 TEORI KUTUB PERTUMBUHAN PERROUX (1955)

Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole Theory) Teori ini dicetuskan oleh ahli ekonomi kelahiran Perancis bernama Francois Perroux (1903-1987), yang dikenal juga sebagai penganut aliran ekonomi keseimbangan umum. Kutub pertumbuhan didefinisikan sebagai suatu gugus industri yang mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam suatu sistem ekonomi tertentu, mempunyai kaitan yang kuat melalui hubungan input – output di sekitar leading industry (propulsive industry atau industrial matrix). Gugus ini mempunyai sifat saling keterkaitan antar sektor yang tumbuh dengan cepat dibanding bagian ekonomi lainnya, karena mampu menerapkan teknologi yang maju dan tingginya laju tingkat inovasi serta tingginya elastisitas pendapatan terhadap permintaan produk yang dihasilkannya. Kemudian produk ini dijual ke pasar nasional secara luas dan mempunyai mutiplier effect terhadap segmen ekonomi lainnya. Industri-industri yang dominan dan propulsif terdapat di kota-kota kutub pertumbuhan wilayah. Konsentrasi dan saling berkaitan merupakan dua faktor penting dalam setiap pusat pengembangan karena melalui faktorfaktor tersebut akan dapat diciptakan berbagai bentuk aglomerasi ekonomi yang dapat menunjang pertumbuhan industri yang bersangkutan melalui penurunan ongkos produksi. Keuntungan aglomerasi yang merupakan kekuatan utama pengembangan wilayah dapat berupa scale economies, localization economies, atau urbanization economies.

Teori Kutub Pertumbuhan merupakan teori yang menjadi dasar dalam strategi dan kebijaksanaan pembangunan industri daerah yang banyak dijalankan di berbagai negara. Pada awalnya, konsep ini dianggap penting karena memberikan kerangka rekonsialiasi antara pembangunan ekonomi regional di wilayah pusat (kota) dan hinterland-nya Tetapi dalam praktek tidak seperti yang diharapkan karena wilayah pusat dampak tetesan (trickle down effect) kepada wilayah hinterlandnya ternyata jauh lebih kecil dari

pada dampak polarisasi (backwash effect) sehingga pengurasan sumberdaya hinterland oleh pusat menjad sangat menonjol.

Beberapa pernyataan Perroux mengenai Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) antara lain:

a. Pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di segala tata-ruang, akan tetapi hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu dengan variable–variabel yang berbeda intensitasnya.

b. Salah satu cara untuk menggalakkan kegiatan pembangunan dari suatu daerah tertentu melalui pemanfaatan “Agglomeration economies” sebagai faktor pendorong utama.

c. Pusat Pertumbuhan merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan wilayah melalui industri daerah Tata ruang: sebagai suatu arena (medan) kekuatan di dalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub mempunyai kekuatan pancaran pengembangan keluar dan kekuatan tarikan kedalam.

Growth Pole dapat diartikan dengan 2 cara, yaitu: a. Secara Fungsional

Adalah: suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industry yang sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya).

b. Secara Geografis

Suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota.

Inti teori Perroux

a. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Keterkaitan industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan dengan industri unggulan.

b. Pemusatan industri pada satu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian karena akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah.

d. Perekonomian merupakan gabungan dari system industri yang relative aktif (unggulan) dengan industri yang relative pasip atau industri yang tergantung industri unggulan.

e. Teori Perroux Berlandaskan pada Teori Shcumpeter Peran “Inovasi (Kewiraswastaan)

f. Teori Perroux berdasarkan pada teori inovasi dan perusahaan berskala besar. Ekspansi regional adalah interaksi antara industri-industri pendorong yang merupakan pusat nadi dari kutub pertumbuhan.

3.9 TEORI LOKASI PERTUMBUHAN

Teori lokasi merupakan cabang ilmu ekonomi regional paling tua yang dikembangkan sejak abad kesembilan belas (H.W. Richardson, 1979). Teori ini diilhami oleh pertanyaan Weber (1929), yaitu orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan mengapa pabrik-pabrik cenderung berlokasi saling berdekatan. Teori lokasi adalah teori yang menjelaskan di mana dan bagaimana suatu aktivitas ekonomi memilih lokasinya secara optimal. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah penting bagi para pengambil keputusan publik, perencana-perencana lembaga perdagangan eceran (yang ingin membuat pilihan lokasi yang tepat) maupun pengembangan komunitas serta real estate, yang berharap untuk dapat menarik bisnis ke kawasan-kawasan mereka (Soepono, 1999). Dengan demikian lokasi perusahaan-perusahaan atau kegiatan ekonomi memerankan peranan penting bagi lokasi daerah/kota-kota. Keputusan-keputusan lokasi perusahaan-perusahaan dan aktivitas ekonomi seharusnya menyebabkan timbul dan berkembangnya kota-kota dan daerah-daerah.

Pemilihan lokasi aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi. Faktor-faktor lokasi adalah faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi suatu aktivitas ekonomi, seperti aktivitas produksi atau aktivitas pemberian jasa. Setiap organisasi dari aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi. Dengan kata lain, faktor-faktor lokasi adalah variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan lokasi (Soepono, 1999).

Faktor-faktor lokasi menurut Soepono (1999), dapat dikelompokkan menjadi dua orientasi yaitu, pertama, orientasi transportasi, yang dimaksud dengan orientasi transportasi adalah bahwa transportasi merupakan porsi terbesar dari biaya total dari organisasi suatu aktivitas ekonomi, sehingga

menjadi penentu keputusan lokasi. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi transportasi antara lain; faktor transportasi, faktor sumber daya, faktor pasar, dan faktor tenaga kerja. Kedua, orientasi masukan lokal, yang dimaksud dengan orientasi masukan lokal adalah bahwa masukan lokal itulah yang merupakan persentase terbesar dari biaya total dan disebut ke lokasi lain. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi masukan lokal antara lain; faktor energi, faktor kenyamanan (mutu hidup, kualitas hidup atau gaya hidup), faktor aglomerasi, pelayanan publik setempat, pajak, insentif pemerintah (pusat dan daerah), iklim bisnis setempat, site costs (harga tanah dna gedung, fasilitas perkantoran dan gedung), dan stabilitas atau iklim politik.

DAFTAR PUSTAKA

_______. 2001. White Paper on Spatial Planning and Land Use Management. Ministry of Agriculture and Land Affairs

Adisasmita, R. 2008. Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Yogyakarta: Graha Ilmu

Akil S, _____. Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Direktur Jenderal Penataan Ruang

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

http://geografi.ums.ac.id/ebook/perenc_kota/sumber/PaperUNHAS-KAPET.pdf

Albrechts L. 2010. In Pursuit of New Approaches to Strategic Spatial Planning. A European Perspective. International Planning Studies. Pages 293-310 Bourne, M.C., 1982, Food Texture and Viscosity, Academic Press Inc., New

York

Budiharsono S, 2013. Perkembangan Dan Pengertian Ekonomi Wilayah, Ruang Dan Wilayah Dan Teori Lokasi. Program Magister Ilmu Administrasi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN)

Buhalis, D., 1998, Strategic use of information technologies in the tourism industry, Tourism Management, Vol.19(5), pp.409-421.

Chapin, F. Stuart Jr. 1997. Urban Land Use Planning, Chicago: Third Edition University of Illinois Press.

Chapin, F. Suart. Jr, and Kaiser, Edward J, 1979. Urban Land Use Planning.3rd, Urbana, University Of Illois Press.

Cullingworth, J. B., & Nadin, V. (2006). Town and country planning in the UK. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Cooper, et. al. 2005. Tourism Principle and Practice, 3nd ed. Prentice Hall, New York.

Darin-Drabkin, H. 1985. Land Policy and Urban Growth. Oxford: Pergamon Press

Davidson, R., and Maitland, R., 1997. Tourism Destination, Hodder and Stoughton, London. Pearce, Douglas, 1989, Tourism Development, Longman Group, New York

Djojodipuro, Marsudi. 1992. Teori Lokasi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Egan, Edmund A.(1993). Theories of Labor and Industrial Location. Berkeley

Planning Journal, 8(1). ucb_crp_bpj_13088.:

http://escholarship.org/uc/item/0r257599

European Conference of Ministers Respons. 1983. European regional/spatial planning charter. Torremolinos charter adopted on 20 May 1983 at Torremolinos (Spain). Published 1983 by Council of Europe in Strasbourg England. diakses melalui http://escholarship.org/uc/item/0r257599# Friedrich CJ, 1929. Alfred Weber's Theory of The Location of Industries.

Northeastern University Library, Boston, Massachusetts. The university of Chicago Press. Chicago, Illinois. Diakses melalui http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Libro%20de

%20Weber.pdf

Hadi, Ridha. 2010. “Dasar-dasar Teori Von Thünen,” dalam blogspot. http://ridha-planologi.blogspot.com. Diunduh Jumat, 7 September 2012. Hall, Michael, C., 2000. Tourism Planning: Policies, Processes and

Relationship, Pearson Education. Ltd., UK. p. 10

Hoyt, H. 1939: The structure and growth of residential neighborhoods in American cities. Washington, DC: Federal Housing Administration

Inskeep, Edward, 1991. Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Tourism Development Approach, Van Norstrand Reinhold, New York, USA.

Jayadinata, T. Johara (1999). Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah. Institut Teknologi Bandung.

Jones MT, Williams RH. 2001. The European Dimension of British Planning. Spon Press. 11 New Fetter Lane. London. Imprint of taylor & Francis Group

Lean, W., & Goodall, B. (1966). Aspects of land economics. Bath: Pitman Press

Lichfield, N. (1980). An International Perspective on Land. Built Environment

(1978-), 6(4), 259-262. Retrieved from

Lloyd P., Dicken P. 1977: Location in space: a theoretical approach second edition. London: Harper and Row

Leiper, N, 1995. Tourism Management, Collingwood, Victoria: RMIT

Lutfi, Muhammad, 2016. Kajian Terhadap Teori Tata Ruang Kota. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Fakultas ilmu sosial. Universitas Negeri Semarang. http://bintangmimpisenjaku.blogspot.co.id/2016/10/kajian-teori-tata-ruang-kota.html

Marangkup H P R, Ulin M E S, 2006. Identifikasi Pola Pengembangan Daerah Pinggiran Dan Pola Jaringan Jalan Kota Semarang. Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro Semarang

Murphy, P.E. 1985. Tourism A Community Approach. London and New York: Longman

Pierce, J. T. (1981), CONVERSION OF RURAL LAND TO URBAN: A CANADIAN PROFILE. The Professional Geographer, 33: 163–173. doi:10.1111/j.0033-0124.1981.00163.x

Richardson, H. W. (1979). Spatial Interaction Theory and Planning Models. by Anders Karlqvist; Lars Lundqvist; FolkeSnickars; Jörgen W. Weibull. Book Review. Journal of Economic Literature, Vol. 17, No. 2 (Jun., 1979), pp. 603-605.

Setiadi H. 2009. KONSEP PUSAT – PINGGIRAN: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS. Working Paper on Regional Development Studies. Departemen Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Setiyanto A, Irawan B, 2015. Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion.

Indonesian Agency For Agricultural Research And Development (Iaard)

Press. diakses melalui

http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/ekoregion/

Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Penerbit Baduose. Media. Jakarta

Soegino, 1987, Dampak Perubahan Bentuk Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Soepono, P. 1999. “Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 14 No.4, 4-24.

Sugandhy, A. (1989). Keanekaragaman Permukiman Golongan Berpenghasilan Rendah di Kota Dati II Malang. JIIS No. 1, PAU-IS-UC dan PT Gramedia Utama. Jakarta.

Sujarto, Djoko. 1985. Beberapa Pengertian Tentang Perencanaan Fisik. Bhratara Karya Aksara. Jakarta