9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika

Konsep merupakan buah pikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan yang meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan (Sagala, 2012:71).

Sementara Sadidah (2014) mengungkapkan bahwa konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek, apakah objek tertentu merupakan contoh konsep atau bukan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Wardhani (2008:9) yang menyatakan bahwa konsep adalah ide (abstrak) yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan sesuatu objek. Suatu konsep biasa dibatasi dalam suatu ungkapan yang disebut definisi. Lebih lanjut, Wardhani (2008:10) menyatakan bahwa konsep matematika yang dimaksud meliputi fakta, konsep, prinsip, dan skill atau algoritma,

sebagai proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman merupakan salah satu aspek yang terkandung dalam Taksonomi Bloom. Pemahaman merupakan penyerapan arti dari suatu materi/bahan yang dipelajari (Ompusunggu, 2014:94). Lebih lanjut Ompusunggu (2014:97) menyimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan mengenal, menjelaskan, dan menarik kesimpulan suatu situasi atau tindakan.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan menyerap arti dari suatu ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengelompokkan sesuatu objek yang dipelajari melalui kegiatan mengenal, menjelaskan, dan menarik kesimpulan.

Syahbana, (2013:1) mengungkapkan bahwa matematika merupakan bangunan utuh dari kumpulan konsep-konsep yang saling jalin-menjalin dan saling terkait satu sama lain. Untuk menguasai matematika mesti menguasai konsep yang terkandung di dalamnya. Kemudian konsep-konsep tersebut akan lebih bermakna apabila dapat diterapkan melalui proses matematisasi fenomena, baik yang terkandung dalam matematika itu sendiri maupun fenomena yang berasal dari luar matematika. Dengan demikian untuk memahami dan menguasai matematika perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan kognitif tertentu yang dalam hal ini dinamakan sebagai pemahaman matematis dalam pembelajaran matematika.

Istilah pemahaman Asesmen sebagai terjemahan dari istilah mathematical

understanding berbeda dengan jenjang memahami dalam taksonomi Bloom. Dalam

mengenal dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip dan idea matematika dengan benar pada kasus sederhana. Namun sesungguhnya, pemahaman matematik memiliki tingkat kedalaman tuntutan kognitif yang berbeda (Hendriana dan Soemarmo, 2014:19).

Ompusunggu (2014:94) memandang pengertian pemahaman matematik sebagai proses dan tujuan dari suatu pembelajaran matematika. Pemahaman matematik sebagai proses, berarti pemahaman matematik adalah suatu proses pengamatan kognisi yang tak langsung dalam menyerap pengertian dari konsep/teori yang akan dipahami, mempertunjukkan kemampuannya dalam menerapkan konsep/teori tersebut pada situasi yang lain. Sedangkan sebagai tujuan, pemahaman matematik berarti suatu kemampuan memahami konsep, membedakan sejumlah konsep-konsep yang saling terpisah, serta kemampuan melakukan perhitungan secara bermakna pada permasalahan-permasalahan yang lebih luas.

Dalam proses pembelajaran, Sagala (2012:49) mengungkapkan bahwa belajar bukanlah aktivitas reaktif mekanistis belaka, namun juga adanya pemahaman terhadap rangsangan ketika seseorang melakukan aktivitas belajar. Ini berarti, sebagai proses, pemahaman konsep terjadi pada aktivitas belajar. Sementara sebagai tujuan pemahaman konsep dapat dilihat dari hasil tes kemampuan pemahaman konsep pada siswa.

Menurut Rusefendi (Ompusunggu, 2014:95), Ada tiga macam pemahaman, yaitu pengubahan (translasi), pemberian arti (interpretation), dan pembuatan ekstrapolasi (extrapolation). Lebih lanjut Ompusunggu mengungkapkan bahwa

dalam pembelajaran matematika, pemahaman translasi berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memodelkan atau merepresentasikan, menerjemahkan kalimat dalam soal kedalam bentuk lain. Pemahaman interpretasi berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menentukan konsep yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman ekstrapolasi berkaitan dengan kemampuan siswa menerapkan konsep dalam perhitungan matematika untuk menyelesaikan soal atau masalah.

Afrilianto (2012:196) menyatakan bahwa salah satu kecakapan (proficiency) dalam matematika yang penting dimiliki oleh siswa adalah pemahaman konsep (conceptual understanding). Menurut Kilpatrick, Swafford, & Findell (2001:116), pemahaman konsep (conceptual understanding) adalah kemampuan dalam memahami konsep, operasi dan relasi dalam matematika.

Menurut Walle (Saltifa, 2012:73) pemahaman konsep matematika merupakan tingkat kemampuan siswa yang paham tentang konsep matematika serta dapat menjelaskan dan menyatakan ulang dengan bahasa sendiri konsep-konsep tersebut. Pemahaman konsep yang baik sangat penting dalam pembelajaran matematika, karena matematika merupakan ilmu tentang sesuatu yang memiliki pola dan keteraturan yang logis

Dalam Tim PPPG Matematika (Dafril, 2011:795) disebutkan bahwa indikator dari kemampuan pemahaman konsep sebagai hasil belajar matematika yaitu:

1. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep adalah kemampuan siswa untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya.

2. Kemampuan mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep adalah kemampuan siswa mengelompokkan suatu objek menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi.

3. Kemampuan memberi contoh dan bukan contoh adalah kemampuan siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi.

4. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika adalah kemampuan siswa memaparkan konsep secara berurutan yang bersifat matematis.

5. Kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep adalah kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat cukup yang terkait dalam suatu konsep materi.

6. Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan prosedur. 7. Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah

adalah kemampuan siswa menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Indikator diatas sesuai dengan indikator yang menunjukkan pemahaman konsep menurut Tim Pustaka Yustisia (2008:429) yaitu:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya)

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu 7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

Indikator kemampuan pemahaman konsep matematika yang diacu pada penelitian ini yakni menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 (Wardhani, 2008:10), yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep

Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep menurut Tim PPPG Matematika (Dafril, 2011:795) adalah kemampuan siswa untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya. Contohnya, pada saat siswa belajar tentang penjumlahan matriks, dimana yang dijumlahkan adalah elemen yang seletak dari kedua matriks, siswa dapat menyatakan konsep dari elemen-elemen yang seletak.

2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya Tim PPPG Matematika (Dafril, 2011:796) mengungkapkan bahwa kemampuan mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep adalah kemampuan siswa mengelompokkan suatu objek menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi. Contohnya, ketika siswa belajar tentang perkalian dua matriks, maka siswa dapat mengelompokkan matriks-matriks yang dapat dikalikan dilihat dari ordonya.

3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep

Menurut Tim PPPG Matematika (Dafril, 2011:796), kemampuan memberi contoh dan bukan contoh adalah kemampuan siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi. Contohnya, pada saat siswa belajar tentang jenis-jenis matriks, siswa dapat memberikan contoh dan bukan contoh dari matriks persegi. 4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis

Sabirin (2014:35) menyimpulkan bahwa representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Bentuk interpretasi dapat berupa kata-kata, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkret, simbol matematika dan lain-lain.

Sehingga menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki siswa untuk menyajikan konsep dalam berbagai bentuk interpretasi hasil pemikiran siswa. Contohnya, siswa dapat merubah kalimat pada suatu permasalahan ke dalam bentuk matriks.

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep

Kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep menurut Tim PPPG Matematika (Dafril, 2011:796) adalah kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat cukup yang terkait dalam suatu konsep materi. Contohnya, siswa dapat menggunakan konsep perkalian dua matriks dengan melihat syarat-syarat yang harus diperlukan/mutlak.

Pernyataan B dikatakan syarat perlu dari pernyataan A, jika B mutlak diperlukan untuk terjadinya A. Dengan kata lain mustahil ada A tanpa ada B. Contohnya, A: matriks C merupakan matriks persegi maka B: mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Jumlah baris dan kolom yang sama merupakan syarat perlu dari matriks persegi. Mustahil ada matriks persegi tanpa jumlah baris dan kolom yang sama.

Pernyataan P dikatakan syarat cukup dari pernyataan Q, Jika P terjadi pastilah terjadi Q dengan kata lain adanya P menjamin adanya Q. Contohnya, P: matriks C merupakan matriks persegi maka Q: mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Mengetahui matriks C merupakan matriks persegi sudah cukup untuk mengetahui bahwa matriks C mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi pernyataan

“matriks C merupakan matriks persegi” adalah syarat cukup dari pernyataan mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama.

6. Menggunakan dan memanfaatkan, serta memilih prosedur atau operasi tertentu Tim PPPG Matematika (Dafril, 2011:796) mengungkapkan bahwa kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan prosedur. Contohnya, siswa dapat menyelesaikan soal pengurangan matriks dengan tepat sesuai dengan langkah-langkah yang benar.

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.

Menurut Tim PPPG Matematika (Dafril, 2011:796), kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah adalah kemampuan

siswa menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam pembelajaran perkalian matriks dengan skalar siswa mampu menggunakan konsep perkalian untuk memecahkan masalah.

Beberapa pakar menurut Hendriana dan Soemarmo (2014:20) menggolongkan tingkat kedalaman tuntutan kogntif pemahaman matematika dalam beberapa tahap. Pakar tersebut diantaranya:

1. Polya

a) Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana.

b) Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa.

c) Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu.

d) Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik.

2. Pollatsek

a) Pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja.

b) Pemahaman fungsional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.

3. Skemp

a) Pemahaman instrumental, yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja.

b) Pemahaman relasional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.

4. Copeland

a) Knowing how to, yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin/algoritmik.

b) Knowing, yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakannya.

Pemahaman yang diperoleh ketika belajar matematika dengan pemahaman dapat menumbuhkan kemampuan pemahaman matematik dan gagasan-gagasan matematik seperti: interpreting (menafsirkan), exemplifying (memberikan contoh),

classsifying (mengklasifikasikan), summarizing (merangkumkan), inferring

(pendugaan), comparing (membandingkan) dan explaining (menjelaskan) (Yuniarti, 2013:2).

Hiebert dan Carpenter (Wahyuningtyas, 2015:589) menyatakan beberapa keuntungan pengajaran yang menekankan pada pemahaman, yaitu:

a) Pemahaman memberikan generatif, artinya siswa menciptakan pengertian internal mereka sendiri yang didapat dari interaksi dengan lingkungan dan mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

b) Pemahaman memacu ingatan, artinya pengetahuan yang telah dipahami dengan baik akan diatur dan dihubungkan secara efektif dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, sehingga pengetahuan itu lebih mudah diingat.

c) Pemahaman mengurangi banyaknya hal yang harus diingat, artinya dengan memahami hubungan yang terbentuk antara pengetahuan yang satu dengan yang lain dalam struktur kognitif siswa, maka segala pengetahuan yang terkait dapat diperluas, dengan demikian siswa tidak perlu menghafalkan semuanya.

d) Pemahaman meningkatkan proses perpindahan informasi, artinya pemahaman suatu konsep matematika akan diperoleh dengan menemukan kesamaan dari berbagai konsep. Hal ini akan membantu siswa untuk menganalisis apakah suatu konsep tertentu dapat diterapkan, untuk suatu kondisi tertentu.

e) Pemahaman mempengaruhi keyakinan siswa, artinya siswa yang memahami matematika dengan baik akan mempunyai keyakinan positif yang akan membantu perkembangan pengetahuan matematikanya.

2.2 Pendekatan Saintifik

Menurut Kemendikbud (2013:4-8), proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). Langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan

dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut:

a. Mengamati (observasi)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a, hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.

b. Menanya

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari

guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik.

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan

dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

c. Mengumpulkan Informasi

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian/aktivitas wawancara dengan narasumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan,

menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

d. Mengasosiasikan/Mengolah Informasi/Menalar

Kegiatan “mengasosiasi/mengolah informasi/menalar” dalam kegiatan

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran

merujuk pada kemamuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.

e. Menarik kesimpulan

Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau informasi. Setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok, atau secara individual membuat kesimpulan.

f. Mengkomunikasikan

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.

Kegiatan “mengkomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah menyampaikan

hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

2.3 Model Pembelajaran CORE

Untuk mengatasi problematika dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu diperlukan model-model pembelajaran. Berbagai model ini dipandang mampu mengatasi kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan belajar siswa. Menurut Sagala (2012:175), model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia “Model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan”.

Komaruddin (Sagala, 2012:175) menyatakan bahwa model dapat dipahami sebagai: (1) suatu tipe atau desain; (2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; (3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu obyek atau peristiwa; (4) suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan; (5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner;

dan (6) penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya.

Lebih lanjut Sagala (2012:176) mengungkapkan bahwa model pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman untuk mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan.

Dari sekian banyak model pembelajaran yang ada, menurut Kurniasih dan Sani (2015:18) semuanya memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

1. Harus rasional teoritik serta logis

2. Memiliki landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 3. Adanya tingkah laku dalam mengajar

4. Adanya lingkungan belajar

Calfee, et al. mengusulkan suatu model pembelajaran yang dapat

mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan melibatkan siswa secara aktif yang disebut model CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) (Khoiriyah, 2014:138).

Lebih lanjut Calfee, et al. (Dwijayanti dan Kurniasih, 2014:191) menyatakan bahwa yang dimaksud model CORE adalah suatu model pembelajaran yang mengharapkan siswa untuk dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, dengan cara menghubungkan (connecting) dan mengorganisasikan (organizing) pengetahuan baru dengan pengetahuan lama, kemudian memikirkan konsep yang sedang dipelajari (reflecting), serta diharapkan siswa dapat memperluas pengetahuan mereka selama proses belajar mengajar berlangsung (extending).

Model pembelajaran CORE merupakan model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berpikir siswa untuk menghubungkan, mengorganisasikan, mendalami, mengelola, dan mengembangkan informasi yang didapat. Dalam model ini aktivitas berpikir sangat ditekankan kepada siswa. Siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis terhadap informasi yang didapatnya.

Menurut Suyatno dalam bukunya Menjelajah Pembelajaran Inovatif (2009:67), ada 4 sintak model pembelajaran CORE yaitu:

1. Connecting (C)

Connecting merupakan kegiatan mengoneksikan informasi lama dan informasi baru diantara konsep. Pada kegiatan ini siswa dilatih untuk mengingat informasi lama dan menggunakan informasi/konsep lama tersebut untuk digunakan dalam informasi/konsep yang baru.

2. Organizing (O)

Pada tahap ini, peserta didik mengorganisasikan ide-ide untuk memahami materi. Kegiatan ini dapat melatih kemampuan siswa untuk mengorganisasikan dan

mengelola informasi yang telah dimilikinya. 3. Reflecting (R)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah memikirkan kembali, mendalami, dan menggali informasi yang sudah didapat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat konsep yang telah dimiliki peserta didik.

4. Extending (E)

Extending merupakan kegiatan untuk mengembangkan, memperluas informasi yang sudah didapatnya, dan menggunakan informasi yang telah didapat ke dalam situasi baru atau konteks yang berbeda.

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Seperti yang dikemukakan oleh Khoiriyah (2014:138), kelebihan dari model pembelajaran CORE yaitu:

a. Siswa aktif dalam belajar, b. Melatih daya ingat siswa,

c. Melatih daya pikir siswa terhadap suatu masalah, dan d. Memberikan pengalaman belajar inovatif kepada siswa.

Selain memiliki kelebihan, menurut Artasari, dkk (2012:3) model pembelajaran CORE juga memiliki kekurangan, yaitu:

a. Membutuhkan persiapan matang dari guru. b. Menuntut siswa untuk terus berpikir. c. Memerlukan banyak waktu.

Hubungan model pembelajaran CORE dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut:

1. Connecting (C)

Guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengingat informasi yang telah disampaikan dan siswa akan menyimak dan mendengar pertanyaan tersebut, sehingga langkah mengamati pada pendekatan saintifik terjadi.

2. Organizing (O)

Pada tahap ini, peserta didik mengorganisasikan ide-ide untuk memahami materi melalui LKS, sehingga disini siswa akan mengumpulkan informasi dan menanya mengenai informasi yang tidak diketahui maupun informasi yang ingin diketahui setelah mengamati LKS yang diberikan.

Setelah semua informasi diperoleh, selanjutnya perwakilan kelompok siswa akan menarik kesimpulan dan mengkomunikasikannya secara lisan di depan kelas. 3. Reflecting (R)

Pada tahap ini siswa akan menggunakan penalarannya (menalar) untuk mengerjakan soal guna memperkuat konsep yang telah diperolehnya.

4. Extending (E)

Terakhir, siswa akan mengerjakan tugas individu untuk menggunakan informasi yang didapat kedalam konteks yang berbeda, sehingga siswa juga akan menalar.

2.4 Model Pembelajaran Direct Instruction

Menurut Kardi dan Nur (Setiawan, dkk, 2010:8) model pengajaran langsung (direct instruction) merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari kemampuan dasar dan memperoleh informasi yang diajarkan selangkah demi selangkah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Widyantini (2012:4), yang menyatakan bahwa model pembelajaran langsung dirancang khusus untuk menunjang proses belajar berkenaan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana orang melakukan sesuatu sedangkan pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang sesuatu.

Lebih lanjut Widyantini mengungkapkan bahwa model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran berpusat pada guru atau guru mendominasi kegiatan pembelajaran dan komunikasi terjadi satu arah, akan tetapi tetap harus menjamin keterlibatan siswa.

Adapun metode-metode yang melengkapi model ini yaitu metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek, dan latihan (Listriani, dkk, 2013:2).

Ismail (Widyantini,2012:2) mengungkapkan lima fase dalam model pembelajaran langsung, yaitu:

1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa

dan pentingnya pelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Guru akan menyajikan informasi tahap demi tahap dan mendemonstrasikan keterampilan yang benar

3. Membimbing pelatihan

Pada fase ini guru akan merencanakan dan memberikan bimbingan awal 4. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik

Disini guru akan mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan guru akan memberikan umpan balik.

5. Memberikan latihan dan penerapan

Terakhir, guru akan memberikan kesempatan latihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan situasi yang lebih kompleks.

2.5 Hubungan Model Pembelajaran CORE dengan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, terlihat bahwa terdapat hubungan antara model pembelajaran CORE dengan kemampuan pemahaman konsep matematika. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Calfee, et al. (Dwijayanti dan Kurniasih,2014:191) yang menyatakan bahwa model pembelajaran CORE mengharapkan siswa untuk dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui empat tahapan yang dimilikinya. Dengan dilibatkannya siswa secara aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya, maka siswa akan lebih mudah untuk

mengetahui atau memahami konsep, membedakan sejumlah konsep dan menggunakan strategi penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Adapun sintaks model pembelajaran CORE yaitu: a. Connecting (C)

Connecting merupakan kegiatan mengoneksikan informasi lama dan informasi baru diantara konsep. Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep yang telah dipelajari, sehingga indikator kemampuan pemahaman yang muncul adalah menyatakan ulang sebuah konsep.

b. Organizing (O)

Pada tahap ini, peserta didik mengorganisasikan ide-ide atau informasi-informasi untuk memahami materi dengan bimbingan dan arahan dari guru. Indikator kemampuan pemahaman yang muncul yaitu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.

c. Reflecting (R)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah memikirkan kembali, mendalami, dan menggali informasi yang sudah didapat. Pada tahap ini, guru melakukan refleksi hasil diskusi peserta didik dengan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam LKS, sehingga kegiatan ini akan memunculkan indikator menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai

dengan konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.

d. Extending (E)

Extending merupakan kegiatan untuk mengembangkan dan menggunakan

informasi yang telah didapat ke dalam situasi baru. Pada tahap ini guru memberikan siswa tugas individu mengenai konsep yang baru dipelajarinya untuk mengembangkan, memperluas, dan menggunakan informasi yang telah didapat ke dalam situasi yang berbeda, sehingga diharapkan dapat memunculkan indikator menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.

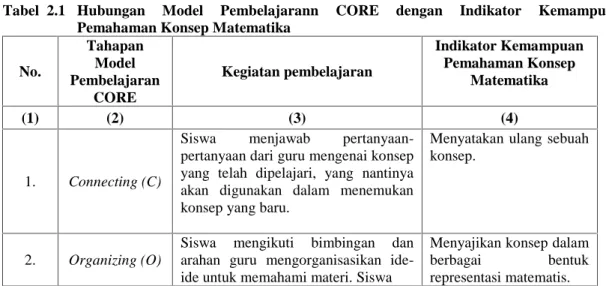

Hubungan antara model pembelajaran CORE dengan indikator kemampuan pemahaman matematika disajikan dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1 Hubungan Model Pembelajarann CORE dengan Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika

No. Tahapan Model Pembelajaran CORE Kegiatan pembelajaran Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika (1) (2) (3) (4) 1. Connecting (C)

Siswa menjawab

pertanyaan-pertanyaan dari guru mengenai konsep yang telah dipelajari, yang nantinya akan digunakan dalam menemukan konsep yang baru.

Menyatakan ulang sebuah konsep.

2. Organizing (O)

Siswa mengikuti bimbingan dan arahan guru mengorganisasikan ide-ide untuk memahami materi. Siswa

Menyajikan konsep dalam

berbagai bentuk

(1) (2) (3) (4)

mengorganisasikan konsep yang diketahui, konsep yang dicari, dan

kaitan antar konsep untuk

mengkonstruksi konsep baru.

Menggunakan dan

memanfaatkan serta

memilih prosedur atau operasi tertentu.

Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah

3. Reflecting (R)

Siswa memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang terdapat di

dalam LKS. Siswa memikirkan

kembali, mendalami, dan menggali informasi yang sudah didapat.

Menyatakan ulang sebuah konsep.

Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya.

Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep

Menyajikan konsep dalam

berbagai bentuk

representasi matematis.

Menggunakan dan

memanfaatkan serta

memilih prosedur atau operasi tertentu.

Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.

4. Extending (E)

Siswa mengerjakan tugas individu

mengenai konsep yang baru

dipelajarinya untuk mengembangkan,

memperluas, dan menggunakan

informasi yang telah didapat ke dalam situasi yang berbeda.

Menyajikan konsep dalam

berbagai bentuk

representasi matematis. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.

2.6 Tinjauan Karakteristik dan Uraian Materi Matriks

Matriks dipelajari di kelas X SMA pada Kurikulum 2013. Pada bab ini, yang akan dipelajari adalah pengertian matriks, ordo matriks, transpos matriks, kesamaan

dua matriks, jenis-jenis matriks, operasi hitung matriks yang meliputi: operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian bilangan real dengan matriks (perkalian skalar), dan perkalian dua matriks (perkalian matriks).

Materi ini berisi konsep matriks, konsep ordo matriks, konsep transpos matriks, konsep kesamaan dua matriks, konsep penjumlahan matriks, konsep pengurangan matriks, konsep perkalian skalar matriks, dan konsep perkalian matriks, sehingga dinilai cocok dijadikan sebagai materi ajar untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ompusunggu (2014:94), kemampuan pemahaman matematika merupakan kemampuan memahami konsep, membedakan sejumalah konsep, dan kemampuan melakukan perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan.

Selain itu materi ini dipilih juga didasarkan pada wawancara terbuka peneliti dengan salah satu guru matematika di SMA N 10 Kota Jambi yang diketahui bahwa kebanyakan siswa sering salah mengaplikasikan konsep, seperti menggunakan konsep penjumlahan untuk menyelesaikan soal perkalian dua matriks. Sehingga materi ini dirasa cocok untuk digunakan dalam menerapkan model pembelajaran CORE yang menekankan pada proses berpikir siswa untuk memahami suatu materi.

Peneliti memilih materi matriks dengan kompetensi dasar memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah, mampu mentransformasi diri dalam berpilaku jujur, tangguh mengadapi masalah, kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar

matematika, mendeskripsikan konsep matriks sebagai representasi numerik dalam kaitannya dengan konteks nyata, mendeskripsikan operasi sederhana matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah, dan menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan matriks. Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mampu bekerja sama di dalam kelompok

2. Disiplin selama proses pembelajaran berlangsung

3. Berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran matriks. 4. Menjelaskan konsep matriks.

5. Menemukan konsep transpos matriks dan menentukan transpos dari suatu matriks

6. Menemukan konsep kesamaan dua matriks dan menentukan penyelesaian dari permasalahan kesamaan dua matriks.

7. Menyebutkan jenis-jenis matriks

8. Menemukan konsep penjumlahan matriks dan sifat-sifatnya, serta menentukan hasil operasi penjumlahan matriks dengan konsep yang telah dipelajari.

9. Menemukan konsep pengurangan matriks dan sifat-sifatnya, serta menentukan hasil operasi pengurangan matriks dengan konsep yang telah dipelajari.

10. Menemukan konsep perkalian skalar matriks dan sifat-sifatnya, serta menentukan hasil operasi perkalian skalar matriks dengan konsep yang telah dipelajari.

11. Menemukan konsep perkalian dua matriks dan sifat-sifatnya, serta menentukan hasil operasi perkalian dua matriks dengan konsep yang telah dipelajari.

12. Membuat model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan matriks.

Uraian materi matriks adalah sebagai berikut: A. Konsep matriks

Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom disebut elemen matriks. Nama matriks ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Banyaknya baris dan kolom matriks disebut ordo matriks.

Bentuk umum: A = n m m m m n n n a a a a a a a a a a a a a a a a . 3 . 2 . 1 . . 3 3 . 3 2 . 3 1 . 3 . 2 3 . 2 2 . 2 1 . 2 . 1 3 . 1 2 . 1 1 . 1 ... : ... : : : ... ... ...

Dimana: a1.1 elemen matriks pada baris 1, kolom 1

2 . 1

a elemen matriks pada baris 1, kolom 2

3 . 1

a elemen matriks pada baris 1, kolom 3 . . . n m

a . elemen matriks pada baris m, kolom n Contoh: B = 7 6 1 4 5 2

3 . 1 a - 4 2 . 2 a 6 B. Transpos matriks

Transpos matriks adalah perubahan bentuk matriks dimana elemen pada baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya.

Contoh: A = 3 5 0 1 4 2 At= AT= A = 0 1 5 4 3 2

C. Kesamaan dua matriks

Dua matriks dikatakan sama jika keduanya mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama.

Contoh: A = B 4 5 3 2 = 4 5 3 9 3 6

Contoh: Tentukan nilai a dan b dari kesamaan matriks berikut

5 9 4 12 5 2 4 3 b a 3a = -12 2b = 9 a = -12/3 b = 9/2

a = -4 b = 4,5 D. Jenis-jenis matriks

1) Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Misalnya: P=[-5 2], Q=[10 9 8]

2) Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom.

Misalnya: 3 4 1 R , 1 0 S

3) Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom.

Misalnya: 2 3 1 3 S , 0 4 4 4 0 2 0 3 8 W

4) Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya nol.

Misalnya: 0 0 0 0 0 0 O

5) Matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan 1, sedangkan elemen-elemen lainnya sama dengan nol.

Misalnya: I = 1 0 0 1 J = 1 0 0 0 1 0 0 0 1

6) Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar diagonalnya bernilai nol.

Misalnya: K = 4 0 0 4 L = 2 0 0 0 2 0 0 0 2

7) Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen diluar diagonal utamanya bernilai nol.

23 22 21 13 12 11 b b b b b b B D = 6 0 0 7 D = 1 0 0 0 2 0 0 0 3

8) Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai nol.

Misalnya: S = 1 2 3 0 4 5 0 0 6 S = ⎝ ⎜ ⎜ ⎛ 5 7 8 40 3 2 6 0 0 4 2 0 0 0 6 ⎠ ⎟ ⎟ ⎞

9) Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai nol.

Misalnya: S = 1 0 0 2 7 0 6 5 1 S = 2 0 0 0 4 3 0 0 5 6 1 0 7 8 5 1

E. Operasi hitung matriks 1) Penjumlahan matriks

Jika matriks A dengan elemen (aij)dan matriks B dengan elemen (bij) merupakan dua buah matriks yang berordo m × n, maka jumlah kedua matriks yang dinotasikan dengan A + B adalah suatu matriks baru C dengan elemen (cij)yang juga berordo m x n dengan cij aij bijuntuk setiap i dan j. Akibatnya, dua matriks dapat dijumlahkan jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama. Dengan demikian:

Jika 23 22 21 13 12 11 a a a a a a A dan , maka

23 23 22 22 21 21 13 13 12 12 11 11 b a b a b a b a b a b a B A

Sifat-sifat penjumlahan matriks:

a. A + B = B + A (sifat komutatif)

b. A + (B + C) = (A + B) + C (sifat asosiatif)

c. A + O = O + A

d. (A + B)T= AT+ BT

e. Ada matriks B sedemikian hingga A + B = B + A = 0, yaitu B = -A 2) Pengurangan matriks

Rumusan penjumlahan dua matriks dapat kita terapkan untuk memahami konsep pengurangan dua matriks. Misalkan A dan B adalah matriks yang berordo m × n, maka pengurangan matriks A dengan B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan lawan dari matriks B yang dinotasikan A = -B, ditulis: A–B = A + (-B). Dua matriks juga dapat dikurangkan jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama. Dengan demikian:

Jika 23 22 21 13 12 11 a a a a a a A dan 23 22 21 13 12 11 b b b b b b B , maka ) ( B A B A 23 22 21 13 12 11 a a a a a a 23 22 21 13 12 11 b b b b b b 23 23 22 22 21 21 13 13 12 12 11 11 b a b a b a b a b a b a

Pengurangan dua matriks dapat juga dilakukan dengan mengurangkan langsung elemen-elemen yang seletak dari kedua matriks, yaitu: A–b = [aij] –[bij]

= [aij– bij]. Untuk pengurangan matriks tidak berlaku sifat komutatif, sifat asosiatif,

dan tidak mempunyai unsur identitas. 3) Perkalian skalar matriks

Andaikan matriks A dengan elemen (aij) dan k adalah skalar, maka perkalian skalar k dengan matriks A adalah: k A = k(aij) = (k aij) untuk semua i dan j. Dengan demikian: Jika , 22 21 12 11 a a a a A maka 22 21 12 11 . a a a a k A k 22 21 12 11 ka ka ka ka

Sifat–sifat perkalian bilangan real dengan matriks:

Jika k dan s adalah bilangan-bilangan real dan matriks-matriks A dan B yang berordo sama, berlaku: a. k A = A k (sifat komutatif) b. k (A + B) = kA + kB (sifat distributif) c. (k + s) A = kA + sA . (sifat distributif) d. k (s A) = (k s) A (sifat asosiatif) e. 1.A = A f. 0.A=0.

4) Perkalian dua matriks

Misalkan A matriks berordo m × p dan B matriks berordo p × n maka A × B adalah suatu matriks C dengan elemen [cij] berordo m × n yang elemen-elemennya

pada baris ke-i, kolom ke-j (cij) diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris ke-i matriks A dan kolom ke-j matriks B. dengan demikian: Jika A2×3= dan B3×2= , maka: A × B = × = + + + + + + + + + + + +

Operasi ini hanya dapat dilakukan jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B, atau ditulis: Am×p× Bp×n= Cm×n

Sifat-sifat perkalian antara dua matriks yaitu:

a. AB≠ BA (tidak komutatif)

b. (AB)C = A(BC) (sifat asosiatif)

c. A(B ± C) = AB ± AC (sifat distributif)

d. A. I = I. A = A

(A adalah matriks persegi, mempunyai elemen identitas pada perkalian, yaitu matriks identitas I)

2.7 Skenario Pembelajaran

Adapun skenario pembelajaran dengan model pembelajaran CORE dan model pembelajaran Direct Instructional dapat dilihat dari tabel 2.2 dan tabel 2.3.

Tabel 2.2 Tabel Skenario Pembelajaran Model Pembelajaran CORE

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

(1) (2)

Pendahuluan

1. Guru mempersiapkan siswa untuk siap menerima pelajaran

2. Guru meminta seorang siswa untuk memimpin

do’a

3. Guru mengabsen dan menanyakan kejelasan siswa yang tidak hadir dan izin.

4. Guru memotivasi siswa

5. Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis, guru akan mengingatkan kepada siswa mengenai komponen matriks melalui pertanyaan-pertanyaan (Connecting).

Guru membimbing siswa untuk menyatakan ulang sebuah konsep untuk menjawab pertanyaan guru (Indikator 1)

6. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban siswa atau pemberian scaffolding jika tidak ada siswa yang menjawab benar.

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

Pendahuluan

1. Siswa menyiapkan perangkat pelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran

2. Seorang siswa memimpin untuk

mengucapkan salam dan berdoa

3. Siswa menjawab saat guru memeriksa kehadiran siswa

4. Siswa mendengarkan pada saat guru memotivasi

5. Siswa yang ditunjuk menjawab pertanyaan dari guru secara lisan mengenai apersepsi pembelajaran (Connecting).

Siswa menyatakan ulang sebuah konsep untuk menjawab pertanyaan guru (Indikator

1)

6. Siswa mendengarkan penguatan atau mengikuti scaffolding dari guru

7. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran

Inti

1. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang.

2. Guru memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) kepada tiap kelompok yang berisi soal-soal untuk mengkontruksi pemahaman siswa mengenai materi matriks.

3. Guru memperhatikan dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, dan membimbing siswa mengorganisasikan ide-ide untuk memahami materi (Organizing). a. Guru membimbing siswa untuk menyajikan

konsep dalam berbagai representasi matematis (Indikator 4)

b. Guru membimbing siswa untuk

mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah (Indikator 7)

Inti

1. Siswa berkumpul sesuai dengan anggota kelompok

2. Siswa menerima LKS dari guru.

3. Siswa berpartisipasi dalam diskusi dan

mengorganisasikan ide-ide untuk

memahami materi (Organizing). a. Siswa menyajikan konsep dalam

berbagai representasi matematis

(Indikator 4)

b. Siswa mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah

(1) (2)

c. Guru membimbing siswa untuk

menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu

(Indikator 6)

4. Guru menunjuk dua kelompok sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

5. Guru meminta kelompok lain untuk memperhatikan dan memberikan tanggapan. 6. Guru memberikan penguatan terhadap

jawaban siswa atau pemberian scaffolding jika tidak ada siswa yang menjawab benar. 7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa

untuk bertanya jika ada hal yang belum diketahui. Jika tidak ada, guru menanyakan apakah siswa sudah paham.

8. Dengan serangkaian pertanyaan guru melakukan refleksi hasil diskusi peserta didik. Siswa memikirkan kembali, mendalami, dan menggali informasi yang sudah didapat dan dilaksanakan dalam kegiatan belajar kelompok siswa untuk memperkuat konsep yang telah ditemukan (Reflecting).

a.Guru membimbing siswa untuk menyatakan ulang sebuah konsep untuk menjawab pertanyaan guru (Indikator 1)

b.Guru membimbing siswa untuk

mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya (Indikator

2)

c.Guru membimbing siswa untuk memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep

(Indikator 3)

d.Guru membimbing siswa untuk menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematis (Indikator 4)

e.Guru membimbing siswa untuk

menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu

(Indikator 6)

f. Guru membimbing siswa untuk

mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah (Indikator 7)

9. Guru menginstruksikan kepada siswa untuk mengumpulkan laporan kelompoknya.

c. Siswa menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu (Indikator 6)

4. Perwakilan kelompok siswa

mempersentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

5. Siswa memperhatikan dan memberikan

tanggapan saat teman lain

mempersentasikan hasil diskusinya.

6. Siswa mendengarkan penguatan atau mengikuti scaffolding dari guru.

7. Siswa bertanya apabila ada hal yang belum diketahui. Jika tidak siswa mengatakan bahwa mereka sudah paham.

8. Siswa memikirkan kembali, mendalami, dan menggali informasi yang sudah didapat melalui beberapa pertanyaan dari guru dalam LKS (Reflecting).

a. Siswa menyatakan ulang sebuah konsep untuk menjawab pertanyaan guru

(Indikator 1)

b.Siswa mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya (Indikator 2)

c.Siswa memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep (Indikator 3)

d.Siswa menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematis (Indikator 4) e.Siswa menggunakan dan memanfaatkan

serta memilih prosedur atau operasi tertentu (Indikator 6)

f. Siswa mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah

(Indikator 7)

9. Siswa mengumpulkan laporan

kelompoknya.

Penutup

1. Guru bersama siswa menyimpulkan mengenai materi pelajaran.

Penutup

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran.

(1) (2)

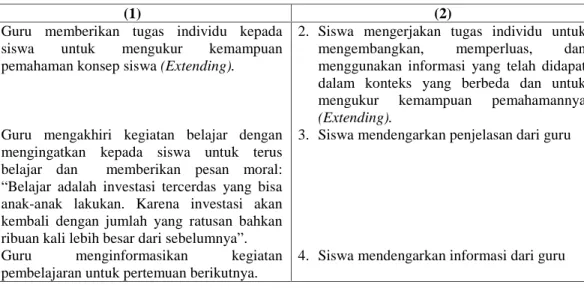

2. Guru memberikan tugas individu kepada

siswa untuk mengukur kemampuan

pemahaman konsep siswa (Extending).

3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan mengingatkan kepada siswa untuk terus belajar dan memberikan pesan moral:

“Belajar adalah investasi tercerdas yang bisa anak-anak lakukan. Karena investasi akan kembali dengan jumlah yang ratusan bahkan ribuan kali lebih besar dari sebelumnya”.

4. Guru menginformasikan kegiatan

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

2. Siswa mengerjakan tugas individu untuk

mengembangkan, memperluas, dan

menggunakan informasi yang telah didapat dalam konteks yang berbeda dan untuk

mengukur kemampuan pemahamannya

(Extending).

3. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru

4. Siswa mendengarkan informasi dari guru

Tabel 2.3 Tabel Skenario Pembelajaran Model Pembelajaran Direct Instructional

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

(1) (2)

Pendahuluan

1. Guru mempersiapkan siswa untuk siap menerima pelajaran (Fase 1).

2. Guru meminta seorang siswa untuk

memimpin do’a

3. Guru mengabsen dan menanyakan kejelasan siswa yang tidak hadir dan izin.

4. Guru memotivasi siswa

5. Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis, guru akan mengingatkan kepada siswa mengenai materi sebelumnya melalui pertanyaan-pertanyaan. 6. Guru memberikan penguatan terhadap

jawaban siswa jika siswa menjawab benar atau pemberian scaffolding jika tidak ada siswa yang menjawab benar.

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (Fase 1).

8. Guru memberikan informasi latar belakang pembelajaran (Fase 1).

9. Guru menjelaskan pentingnya pembelajaran (Fase 1).

Pendahuluan

1. Siswa menyiapkan perangkat pelajaran

yang digunakan dalam proses

pembelajaran (Fase 1).

2. Seorang siswa memimpin untuk

mengucapkan salam dan berdoa

3. Siswa menjawab saat guru melakukan presensi

4. Siswa mendengarkan pada saat guru memotivasi siswa

5. Siswa yang ditunjuk menjawab pertanyaan dari guru secara lisan mengenai apersepsi pembelajaran.

6. Siswa mendengarkan penguatan atau mengikuti scaffolding dari guru

7. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran (Fase 1)

8. Siswa mendengarkan informasi latar belakang pelajaran (Fase 1)

9. Siswa mendengarkan penjelasan

pentingnya pembelajaran (Fase 1)

Inti

1. Guru menyajikan informasi kepada siswa mengenai materi pelajaran secara tahap demi tahap dan memberi contoh-contoh yang relevan dari penjelasan dan informasi yang diberikan oleh guru (Fase 2).

Inti

1. Siswa menyimak materi yang disajikan oleh guru (Fase 2)

(1) (2)

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada hal yang belum diketahui. Jika tidak ada, guru menanyakan apakah siswa sudah paham.

3. Guru memberikan latihan kepada siswa (Fase 3).

4. Guru mengecek apakah siswa berhasil melakukan tugas dengan baik (Fase 4). 5. Guru memberikan umpan balik (Fase 4).

2. Siswa bertanya apabila ada hal yang belum diketahui. Jika tidak siswa mengatakan bahwa mereka sudah paham.

3. Siswa mengerjakan latihan yang diberikan (Fase 3)

4. Siswa memperhatikan guru (Fase 4). 5. Siswa mendengarkan umpan balik yang

disampaikan oleh guru (Fase 4)

Penutup

1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada hal yang belum diketahui. Jika tidak ada, guru menanyakan apakah siswa sudah paham.

2. Guru bersama siswa menyimpulkan

mengenai materi pelajaran.

3. Guru memberikan tugas individu kepada

siswa untuk mengukur kemampuan

pemahaman konsep siswa (Extending). 4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan

mengingatkan kepada siswa untuk terus belajar dan memberikan pesan moral:

“Belajar adalah investasi tercerdas yang bisa anak-anak lakukan. Karena investasi akan kembali dengan jumlah yang ratusan bahkan ribuan kali lebih besar dari sebelumnya”.

5. Guru menginformasikan kegiatan

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya

Penutup

1. Siswa bertanya apabila ada hal yang belum diketahui. Jika tidak siswa mengatakan bahwa mereka sudah paham.

2. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran.

3. Siswa mencatat PR yang diberikan guru dan mengumpulkan pada pertemuan berikutnya (Fase 5)

4. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru

2.8 Kerangka Penelitian

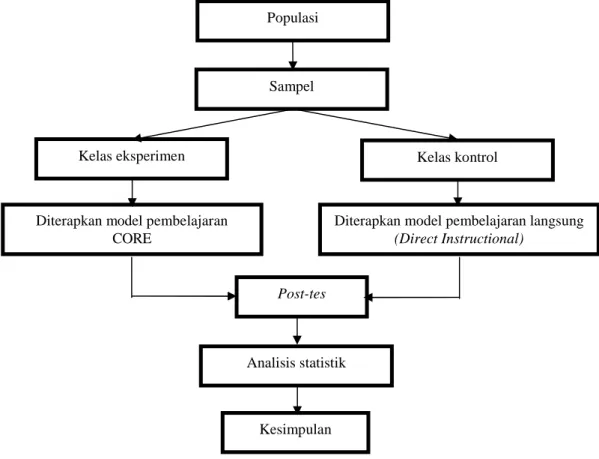

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dan tujuan yang akan kemukakan di atas, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.9 Hipotesis

Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) dalam pembelajaran matriks terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa di kelas X SMA.

Kelas kontrol Kelas eksperimen

Diterapkan model pembelajaran CORE

Diterapkan model pembelajaran langsung

(Direct Instructional) Post-tes Analisis statistik Kesimpulan Populasi Sampel

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) dalam pembelajaran matriks terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa di kelas X SMA.