BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Hidung dan Sinus Paranasal

2.1.1. Anatomi Hidung

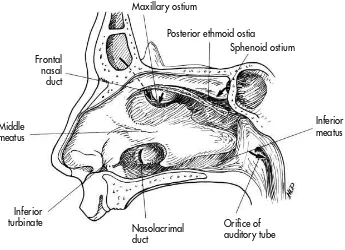

Hidung adalah organ yang terdiri dari dua bagian yaitu hidung luar dan cavum nasi. Hidung luar memiliki dua lubang yang disebut nares. Nares dipisahkan antara satu dengan yang lainnya oleh septum nasi. Bagian pinggir lateral hidung luar disebut ala nasi, merupakan bagian yang bisa digerakkan. Rangka hidung luar dibentuk oleh os nasale, processus frontalis maxillaris, dan pars nasalis ossis frontalis dengan bagian bawah nya disusun oleh lempeng-lempeng tulang rawan hialin. (Snell, 2008)

Bagian permukaan dalam dari hidug disebut cavum nasi. Cavum nasi akan bermuara ke nasofaring melalui choanae, atau nares internal. Cavum nasi dilapisi oleh epitel bertingkat semu silindris bersilia. Sepanjang Epitel ini dijumpai banyak sel goblet yang memproduksi mucus. Area di bagian depan cavum nasi yang berada tepat dibelakang nares disebut vestibulum nasi. Di vestibulum nasi dijumpai rambut kasar yang disebut vibrissae yang membantu menahan partikel besar agar tidak melewati cavum nasi. (McKinley, 2012)

Pendarahan cavum nasi berasal dari cabang - cabang arteri maxillaris. Cabang terpenting yaitu arteri sphenopalatina yang beranastomosis dengan ramus septalis arteri labialis superior. (Snell, 2008)

2.1.2. Anatomi Sinus Paranasal

Empat tulang pada tengkorak memiliki rongga berisi udara yang disebut sinus paranasal. Setiap rongga udara diberi nama sesuai tulang dimana rongga ini berada yaitu sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis dan sinus maxillaris. Sinus - sinus ini saling terhubung dengan cavum nasi oleh duktus yang dilapisi oleh epitel bertingkat semu silindris bersilia seperti cavum nasi. (McKinley, 2012)

Mekanisme pembersihan mukosiliar yang aktif membantu memindahkan mukus dan mikroorganisme keluar dari sinus menuju ke cavum nasi. Pembersihan mukosiliar menjaga sinus agar tetap steril. Kadar oksigen yang rendah pada sinus memfasilitasi pertumbuhan organisme yang akan merusak sistem pertahanan lokal. (Porth, Matfin, 2009)

2.1.2.1. Sinus Frontalis

Sinus frontalis merupakan sinus yang letaknya paling superior, terdiri dari dua buah sinus frontalis yang dipisahkan oleh septum tulang. Sinus ini berbentuk segitiga dan terletak di os frontale. Masing - masing sinus frontalis bermuara ke dinding lateral meatus nasi media melalui duktus frontonasal yang menembus labirin ethmoidalis dan berlanjut sebagai infundibulum ethmoidalis pada akhir dari bagian depan hiatus semilunaris. (Standrig, Susan, 2008)

2.1.2.2. Sinus Ethmoidalis

Frontal

Sinus sphenoidalis terletak di dalam corpus os sphenoidale, terdiri dari dua buah sinus yang masing - masing nya bermuara ke dalam processus sphenoethmoidalis di atas concha nasalis superior. (Snell, 2008)

2.1.2.4. Sinus Maxillaris

Sinus maxillaris terletak di dalam corpus os maxillare di belakang pipi. Sinus ini berbentuk pyramid yang bagian atap nya dibentuk oleh dasar orbita dan bagian dasarnya berhubungan dengan akar gigi premolar dan molar. Sinus maxillaris bermuara ke dalam meatus nasi medius melalui hiatus semilunaris. (Snell, 2008)

Anatomy and Physiology of The Nose and Paranasal Sinuses. Halaman 552,

Gambar 26.6

2.1.3. Histologi Mukosa Hidung

Mukosa Hidung secara histologik dan fungsional dibagi atas mukosa

pernapasan (mukosa respiratori) dan mukosa penghidu (mukosa olfaktorius).

(Difiore, 2008)

Mukosa pernapasan terdapat pada sebagian besar rongga hidung.

Permukaan mukosa pernapasan dilapisi oleh epitel respiratori yaitu epitel

bertingkat semu silindris bersilia yang diantaranya terdapat sel goblet. Mukosa ini

diapisi oleh palut lendir (mucous blanket) pada permukaannya yang berfungsi

sebagai sistem pertahanan tubuh dari benda asing.(Porth, Matfin, 2009)

Mukosa penghidu terletak di atap rongga hidung, pada permukaan konka

superior, dan di kedua septum. Mukosa penghidu berfungsi untuk menampung

stimulus penghidu. Mukosa ini dilapisi oleh epitel olfaktorius yaitu epitel

bertingkat semu silindris tanpa sel goblet dan motil silia, sangat berbeda dengan

epitel respiratori yang memiliki banyak sel goblet dan motil silia. Epitel

olfaktorius disusun oleh tiga tipe sel berbeda yaitu sel penunjang, sel basal, dan

sel reseptor penghidu. (Porth, Matfin 2009)

2.1.3.1. Silia Respiratorik

Pada manusia, silia respiratorik dijumpai di sinus paranasal dan diseluruh

traktus respiratorik kecuali pada vestibulum nasi. Silia ini memiliki ketinggian 6

!m diatas permukaan luminal sel dan lebar sekitar 0,3 !m. Dijumpai 100 silia

pada setiap sel di dalam hidung. Setiap silia tertanam ke badan basal yang terletak

tepat di bawah permukaan sel. (Ballenger, 2003)

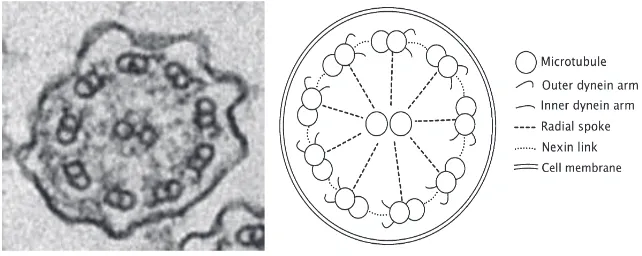

Struktur dari sentriol dari sel yang terbagi mirip dengan badan basal, yang

lama menghasilkan yang baru dan menjadi silia yang baru. Setiap silia

sembilan pasang struktur mikrorubulus luar dengan pola “cartwheel” pada bagian

tepi dari aksonema. Sedangkan dua pasang mikrotubulus lainnya terletak pada bagian tengah aksonema. Mikrotubulus ini saling terhubung oleh bahan elastis yang disebut neksin dan jari - jari radial. (Ballenger, 2003)

Gambar 2.2 Struktur Normal Silia. Sumber: Munkholm & Mortensen, 2014. Mucociliary Clearance: Pathophysiological Aspects. Halaman 172. Gambar 1

2.1.3.2. Palut Lendir (mucous blanket)

Palut lendir dihasilkan terutama oleh kelenjar serosa dan kelenjar goblet, yang memiliki ketebalan 12!m – 15 !m. Palut lendir terletak pada bagian ujung

dari silia dan berfungsi sebagai lubrikan, pelindung dari substansi higroskopik, dan menjerat partikulat – partikulat kecil. (Ballenger, 2003)

Dalam keadaan sehat. pH palut lendir sedikit asam. Palut lendir ini disusun oleh glikoprotein (2.5% - 30%), garam (1% - 2%), dan air (95%). Sedangkan immunoglobulin merupakan protein yang dominan (70%). Mukus dijumpai di semua bagian hidung kecuali vestibulum nasi dan sinus paranasal. Pergerakan dari silia mendorong mukus beserta partikel yang terjerat menuju ke faring dan esofagus. (Ballenger, 2003)

2.2. Sistem Transpor Mukosiliar

2.2.1. Fisiologi Sistem Transpor Mukosiliar

Dalam keadaan sehat, mukosa hidung mempunyai kemampuan untuk menyaring dan melembabkan udara yang masuk. (McDowell 2010)

Sistem Respiratorik memiliki beberapa mekanisme untuk melindunginya dari kemungkinan efek yang merugikan dari partikel di lingkungan dan pathogen (virus, bakteri, dll) yang dapat masuk ke sistem ketika bernapas. Pada traktus respiratorius atas, mukosiliar yang melapisi cavum nasi merupakan lini pertama dalam mekanisme pertahanan sistem respiratorik. Adanya rambut halus pada cavum nasi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk menyaring partikel yang terinhalasi dari lingkungan luar. Lini kedua sistem pertahanan pada hidung berupa mucus yang melapisi tulang turbinasi dan sinus yang akan menjerat partikel yang melewati hidung. Kedua mekanisme ini menjerat 80% - 85% partikel berdiameter 5 sampai 10 mikrometer . Partikel ini nantinya ditranspor oleh silia ke faring untuk ditelan. (McDowell, 2010)

Ketika udara melewati hidung, cavum nasi menjalankan fungsinya memanaskan, melembabkan dan menyaring udara yang masuk. Udara dihangatkan oleh radiasi dari pembuluh darah mukosa dan dilembabkan oleh kadar air pada mukus yang tertransudasi secara langsung dari pembuluh-pembuluh darah pada hidung. Sedangkan penyaringan partikel – partikel besar dilakukan oleh rambut – rambut dan vibrissae pada cavum nasi. (Guyton, 2006; Walsh, Kern, 2006)

Saat udara masuk ke hidung, udara akan berbenturan dengan concha, septum, dan dinding faring yang menyebabkan terjadinya turbulensi udara. Saat udara mengalami benturan, maka udara mengalami perubahan arah gerak. Partikel – partikel di udara memiliki momentum dan massa yang lebih kecil dibandingkan udara sehingga tidak dapat mengubah arah geraknya secara cepat. Hal ini menyebabkan pertikel tersebut membentur permukaan dan terperangkap di palut lendir dan kemudian ditranspor oleh silia. (Guyton, 2006)

Ozon (O3) adalah hasil dari reaksi photochemical antara radiasi ultraviolet,

NO2 dan hidrokarbon yang merupakan derivat dari asap kendaraan. Jumlah O3

tergantung kepada jumlah NO2 yang dihasilkan kendaraan pada cuaca cerah yang

akan mengubah NO2 menjadi O3. O3 adalah polusi udara yang paling utama pada

cuaca cerah, karena jumlahnya bisa mencapai lebih dari 90% dari total level

oksidan di kota dengan cuaca cerah. (Olivieri, Scoditti, 2005)

O3 secara potensial menyebabkan pembentukan produk reaktif sekunder

dan tersier, yang akan menyebabkan peningkatan reactive O2 species (ROS) intraselular. O3 juga meningkatkan permeabilitas sel epitel, menyebabkan alergen

dan toksin menjadi mudah masuk serta menyebabkan terjadinya perlepasan

sitokin-sitokin inflamasi (Interleukin (IL)-1, IL-6, IL-8, dan tumour necrosis factor (TNF)). Sehingga akan terjadi kerusakan jaringan dan destruksi sel epitel respiratori yang akan menyebabkan terganggunya sistem transpor mukosiliar.

NO2 dan Hidrokarbon

O3 (Ozon)

Peningkatan intraselular ROS dan pelepasan sitokin-sitokin inflamasi

(IL-1, IL-6, IL-8, TNF)

Kerusakan jaringan dan destruksi sel epitel respiratori

Bagan 2.1 Patofisiologi Terganggunya Sistem Transpor Mukosiliar

2.2.3. Pemeriksaan Waktu Transpor Mukosiliar

Uji sakarin adalah uji yang digunakan untuk menghitung waktu transport

mukosiliar. Dilakukan dengan cara meletakkan sedikit sakarin dibelakang ujung

anterior dari konka inferior. Pada keadaan mukosiliar yang normal, sakarin akan

ditranspor ke daerah nasofaring dan akan timbul rasa manis.(Klein, Enders, 2007).

Berdasarkan penelitian de Oliveira-Maul et al, pada tahun 2013, referensi nilai

normal waktu transpor mukosiliar pada orang dewasa sehat adalah ≤12 menit.

2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transpor Mukosiliar

Disfungsi mukosiliar hidung dibagi atas kelainan primer dan sekunder.

Kelainan primer berupa diskinesia silia primer dan fibrosis kistik. Kelainan

sekunder berupa influenza, sinusitis kronis, rinitis atrofi, rinitis vasomotor, deviasi

septum, sindroma Sjogren, dan penyakit adenoid. (Sakakura, 1997)

Transpor Mukosiliar dipengaruhi oleh faktor fisiologis atau fisik, polusi

udara dan rokok, kelainan kongenital, rinitis alergi, infeksi virus atau bakteri,

obat-obat topikal, obat-obat sistemik, bahan pengawet, dan tindakan operasi.

(Waguespack, 1995)

a. Diskinesia silia primer

Kartagener’s syndrome adalah varian klinis dari dyskinesia silia primer

disertai situs inversus dan infeksi jalan nafas kronis. Tes sakarin yang dilakukan

pada penderita Kartagener’s syndrome adalah lebih dari 60 menit. (Tanaka et al,

2007)

b. Lingkungan

Silia harus selalu ditutupi oleh lapisan lendir agar tetap aktif.

Meningkatnya kerusakan transpor mukosiliar berhubungan dengan meningkatnya

mempunyai waktu transpor mukosiliar ≥12 menit yang mengindikasikan

terganggunya transpor mukosiliar.

c. Alergi

Pengaruh lingkungan alergik pada hidung masih diperdebatkan. Pada

pasien rhinitis alergi, terjadi perlepasan sitokin inflamasi IL-3 yang akan

menurunkan frekuensi ciliary beat yang akan meningkatkan waktu transpor

mukosiliar. (Hellings, Fokkens, 2006).

d. Struktur dan anatomi hidung

Pada penderita deviasi septum kecepatan waktu transpor mukosiliar lebih

lambat dibandingkan grup kontrol. Setelah dilakukan operasi septum kecepatan

waktu transpor mukosiliar pada pasien dengan deviasi septum tidak signifikan

berbeda dari grup control. (Ulusoy, Arbag, 2007)

e. Obat-obatan

Gosepath et al melakukan penelitian tentang pengaruh larutan topical

antibiotik (ofloxacin), antiseptic (betadin, H2O2), dan anti jamur (amphotericin B,

itraconazole,clotrimazole) terhadap frekwensi denyut silia. Peningkatan

konsentrasi ofloxacin sampai 50% terlihat sedikit mempengaruhi frekwensi

denyut silia. Peningkatan konsentrasi itraconazole dari 0,25% menjadi 1% dapat

menurunkan aktivitas silia dari 8 jam menjadi 30 menit. Larutan Betadin lebih

berefek siliotoksik dibanding H2O2. Terlihat penurunan aktivitas silia dan

frekwensi denyut silia setengahnya pada peningkatan konsentrasi betadin dua kali

lipat. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemakaian obat-obat topikal antibiotik

dan anti jamur khususnya pada konsentrasi tinggi dapat merusak fungsi pembersih

mukosiliar.

Hasani et al melakukan penelitian tentang pengaruh !2 adrenoreceptor

agonist dan dual D2 dopamin receptor terhadap pembersihan mukosiliar pada

meningkatkan sistem pembersihan mukosiliar.

f. Infeksi

Infeksi dapat menyebabkan degenerasi dan pembengkakan mukosa,

terlepasnya sel- sel radang, dan perubahan pH. Endotoksin dari bakteri serta

enzim proteolitik yang dihasilkan oleh neutrofil diketahui dapat menurunkan

aktivitas silia dan frekwensi denyut silia. (Clerico, 2001)

2.3. Polusi Udara

2.3.1. Kandungan dalam Polusi Udara

Pencemaran udara adalah adanya bahan polutan di atmosfer yang dalam

konsentrasi tertentu akan mengganggu keseimbangan dinamik atmosfer dan

mempunyai efek pada manusia dan lingkungannya (Mukono, 2005).

Berdasarkan buletin WHO yang dikutip Holzworth & Cormick (1976),

penentuan pencemar atau tidaknya udara suatu daerah berdasarkan parameter sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Parameter Pencemaran Udara

No. Parameter Udara bersih Udara tercemar

1. Bahan partikel 0,01-0,02 mg/m3 0,07- 0,7 mg/m3

2. SO2 0,003-0,02 ppm 0,02- 2 ppm

3. CO < 1 ppm 5- 200 ppm

4. NO2 0,003- 0,02 ppm 0,02 – 0,1 ppm

5. CO2 310- 330 ppm 350 – 700 ppm

6. Hidrokarbon < 1 ppm 1 – 20 ppm

Sumber : Buletin WHO dalam Mukono, 2005

Penyebab pencemaran lingkungan di atmosfer biasanya berasal dari

sumber kendaraan bermotor dan atau industri. Bahan pencemar yang dikeluarkan

NO2, SO2, HC dan CO dapat dihasilkan dari proses pembakaran oleh mesin yang

menggunakan bahan bakar yang berasal dari bahan fosil (Mukono, 2008).

2.3.2. Nilai Ambang Batas Polutan di Udara

Nilai ambang batas adalah kadar tertinggi suatu zat dalam udara yang

diperkenankan, sehingga manusia dan makhluk lainnya tidak mengalami

gangguan penyakit atau menderita karena zat tersebut (Agusnar, 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999

tentang pengendalian pencemaran udara dijelaskan mengenai pengertian baku

mutu udara ambien, yaitu ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen

yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya dalam udara ambien. Baku mutu kadar debu dalam udara ambien

yang tercantum di dalam PP RI No. 41 tahun 1999 tersebut untuk PM10 (Partikel

<10 µm) adalah 150 µg/m3.

2.3.3. Dampak Polusi Udara Terhadap Hidung

Ketika udara masuk ke dalam rongga hidung, udara akan disaring,

dihangatkan dan dilembabkan. Ketiga proses ini merupakan fungsi utama mukosa

inspirasi yang terdiri dari epitel toraks bertingkat, bersilia dan bersel goblet.

Materi-materi yang terkandung dalam polutan dapat menyebabkan perubahan

suasana rongga hidung menjadi asam dalam upaya proteksi terhadap

sumber-sumber infeksi. Perubahan kadar pH menjadi lebih asam ini akan mengganggu

kerja dari silia-silia hidung, sebab frekuensi denyut silia bekerja optimal pada pH

normal, yaitu 7-9 (Waguespack,1995).

Selain itu, polutan-polutan dalam polusi udara dapat merubah komposisi

dari sekret hidung sehingga menyebabkan kerusakan epitel dan silia. Kerusakan

ini akan memperpanjang waktu transpor mukosilia. Hal ini akan menyebabkan

gangguan sistem mukosiliar dan mengakibatkan polutan yang tertangkap oleh

palut lendir akan menembus mukosa hidung dan terjadilah obstruksi. Dari sini

rhinitis dll. Jika hal ini terjadi terus menerus dalam jangka waktu tertentu akan

menyebabkan rhinosinusitis kronis atau sinusitis kronik (Joshepin, Roy, 1999).

2.4. Cuci Hidung (nasal irrigation)

Cuci hidung merupakan suatu pengobatan nonfarmakologi alternatif pada

beberapa penyakit pada hidung dan sinus paranasal. Cuci hidung merujuk pada

kata yang bersifat luas, mulai dari penggunaan nasal spray hingga membilas

hidung dengan 250 ml larutan salin.

Pada penelitian meta analisis oleh Hermelingmeier et al, cuci hidung

dengan larutan salin pada pasien rhinitis alergi menghasilkan perbaikan dari

gejala, kualitas hidup, dan waktu transport mukosiliar.

2.4.1. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja pengobatan dengan cuci hidung belum diketahui secara

pasti. Cuci hidung menggunakan salin dapat meningkatkan kemampuan mukosa

hidung dalam melawan pengaruh agen-agen infeksi dan mediator-mediator

inflamasi serta berbagai jenis iritan. Cuci hidung menggunakan salin dapat

memperbaiki fungsi mukosa hidung melalui efek fisiologis yaitu pembersihan

secara langsung akibat irigasi cairan yang akan membuang mediator-mediator

inflamasi, dan memperbaiki fungsi mukosiliar yang dibuktikan dengan

peningkatan frekuensi kecepatan cilia. (am fam physician, 2009)

Terdapat hipotesis mengapa cuci hidung mampu memicu perbaikan

gejala-gejala pada hidung, yaitu:

a. Memperbaiki pembersihan mukosiliar

b. Menurunkan edema mukosa

c. Menurunkan mediator-mediator inflamasi

d. Secara langsung membersihkan kerak-kerak pada hidung dan mukus yang tebal (Hernandez, 2007)

2.4.2.1. Bahan Cuci Hidung

Larutan garam yang digunakan untuk melakukan cuci hidung dengan hasil

optimal belum diketahui dengan pasti, namun NaCl 0,9 % dan NaCl 3% adalah

larutan yang sering digunakan. Suhu dan pH yang optimal juga masih belum

diketahui. Namun, pada beberapa literatur dikatakan bahwa larutan isotonis lebih

baik dibandingkan dengan larutan hipertonis karena transpor mukosiliar optimal

pada pH yang netral (Rabago, 2006; Passali et al, 2005)

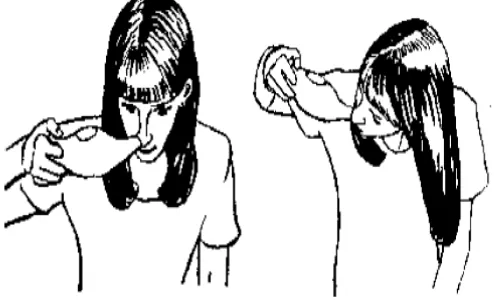

2.4.2.2. Metode Cuci Hidung

Putar kepala (sekitar 45 derajat) sehingga salah satu lubang hidung berada

di atas yang lainnya. Lalu masukkan ujung dari spuit ke dalam lubang hidung

dengan nyaman tanpa menekan ke bagian tengah atau septum hidung. Bernafas

melalui mulut dan larutan akan masuk ke lubang hidung bagian atas dan

kemudian mengalir ke lubang hidung bagian bawah. Ketiks spuit sudah kosong,

hembuskan nafas secara lembut melalui kedua lubang hidung untuk

membersihkan larutan yang berlebih dan mukus. Lakukan prosedur untuk lubang

hidung lainnya. (University of Wisconsin)

Gambar 2.3. Teknik melakukan cuci hidung. Sumber: Am fam physician, 2009.