BAB 2

LANDASAN TEORI

2. 1 Analytical Hierarchy Process (AHP)

2. 1. 1. Pengertian Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty

pada tahun 70 –an ketika di Warston school. Metode AHP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan

memperhatikan factor – faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. AHP menggabungkan penilaian – penilaian dan nilai – nilai pribadi ke dalam satu cara yang logis.

AHP digunakan untuk menurunkan skala rasio dari beberapa perbandingan

berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontinu. Perbandingan berpasangan

tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relatif

dari derajat kesukaan, atau kepentingan atau perasaan. Dengan demikian metode

ini sangat berguna untuk membantu mendapatkan skala rasio dari hal-hal yang

semula sulit diukur seperti pendapat, perasaan, prilaku dan kepercayaan.

(Saaty,2001)

2.1.2. Landasan Aksiomatik Analytic Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri

dari :

1. Reciprocal Comparison, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan

berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Si pengambil

keputusan harus bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya.

Preferensinya itu sendiri harus memenuhi syarat resiprokal yaitu kalau A lebih

2. Homogenity, yang mengandung arti preferensi seseorang harus dapat

dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya

dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dapat dipenuhi

maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogenous dan harus dibentuk suatu’cluster’ (kelompok elemen-elemen) yang baru.

3. Independence berarti setiap level mempunyai kaitan walaupun mungkin saja

terjadi hubungan yang tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwa pola

ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah keatas,

Artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau

tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.

4. Expectations, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki

diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka si pengambil

keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau objektif yang tersedia atau

diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap

2.1.3. Prinsip-Prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP)

Dalam menyelesaikan permasalahan dengan metode AHP ada beberapa prinsip

dasar yang harus dipahami, yaitu :

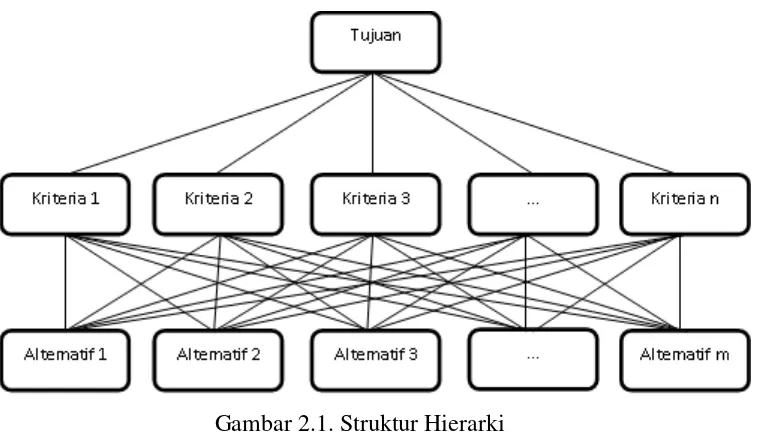

a. Decompositionadalah memecahkan atau membagi problema yang utuh

menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hirarki proses pengambilan keputusan,

dimana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Untuk mendapatkan

hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur- unsur sampai

tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan

beberapa tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan. Struktur

hirarki keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai complete dan

incomplete. Suatu hirarki keputusan disebut complete jika semua elemen

pada suatu tingkat memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada

pada tingkat berikutnya, sementara hirarki keputusan incomplete kebalikan

dari hirarki complete. Bentuk struktur dekomposisi yakni:

- Tingkat pertama : Tujuan keputusan (Goal)

- Tingkat ketiga : Alternatif – alternatif

Gambar 2.1. Struktur Hierarki

b. Comparative judgementdilakukan dengan penilaian tentang kepentingan

relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan

tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena akan

berpengaruh terhadap urutan prioritas dari elemen-elemennya. Hasil dari

penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks pairwise

comparisons yaitu matriks perbandingan berpasangan memuat tingkat

preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria. Skala preferensi yang

digunakan yaitu skala 1 yang menunjukkan tingkat yang paling rendah

(equal importance) sampai dengan skala 9 yang menujukkan tingkatan

paling tinggi (extreme importance). Agar diperoleh skala yang tepat

dalam membandingkan dua elemen, maka hal yang perlu dilakukan adalah

memberikan pengertian menyeluruh tentang elemen-elemen yang

dibandingkan dan relevansinya terhadap kriteria. Dalam melakukan

penilaian kepentingan relatif terhadap dua elemen berlaku aksioma

recripocal.

c. Synthesis of Prioritydilakukan dengan menggunakan eigen vector method

untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan.

karena “pairwise comparison” terdapat pada setiap tingkat, maka untuk

mendapatkan global priority harus dilakukan sintesa di antara local

priority tersebut. Pengurutan elemen-elemen tersebut menurut kepentingan

relatif melalui prosedur sintesa yang dinamakan priority setting.

d. Logical Consistency. Konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah

bahwa obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan

keseragaman dan relevansinya. Kedua adalah tingkat hubungan antara

obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu, misalnya sama

penting, sedikit lebih penting, jelas lebih penting, mutlak lebih penting.

2.1.4. Tahapan AHP

Dalam metode Analytical Hierarchy Process dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut (Suyatno dkk, 2011):

1. Mendefenisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan

2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan

dengan kriteria-kriteria dan alternatif - alternatif pilihan yang ingin di

rangking.

3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing

tujuanatau kriteria yang setingkat diatas. Perbandingan dilakukan

berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan

menilai tingkat-tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen

lainnya.

4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di

dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.

5. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, jika tidak

konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai eigen

vector yang dimaksud adalah nilai eigen vector maksimum yang diperoleh

dengan menggunakan matlab maupun dengan manual.

7. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan.

Nilai eigen vector merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk

mensintetis pilihan dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hirarki

terendah sampai pencapaian tujuan.

8. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan CR < 0,100

maka penilaian harus diulangi kembali.

2.1.5. Penentuan Prioritas

Setiap elemen yang terdapat dalam hirarki harus diketahui bobot relatifnya satu

sama lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan pihak - pihak

yang berkepentingan dalam permasalahan terhadap kriteria dan struktur hirarki

atau sistem secara keseluruhan. Langkah awal dalam menentukan prioritas kriteria

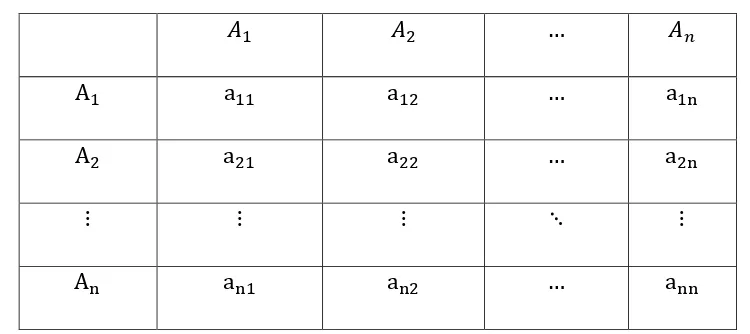

adalah dengan menyusun perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan

dalam bentuk berpasangan seluruh kriteria untuk setiap sub sistem hirarki.

Perbandingan tersebut kemudian ditransformasikan dalam bentuk matriks

perbandingan berpasangan untuk analisis numerik. Misalkan terdapat sub sistem

hirarki dengan kriteria C dan sejumlah n alternatif dibawahnya, Ai sampai An.

Perbandingan antar alternatif untuk sub sistem hirarki itu dapat dibuat dalam

bentuk matriks n x n,seperti pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1. Matriks Perbandingan Berpasangan

a. Seberapa jauh tingkat kepentingan (baris) terhadap kriteria C

dibandingkan dengan (kolom) atau

b. Seberapa jauh dominasi (baris) terhadap (kolom) atau

c. Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada (baris) dibandingkan

dengan (kolom).

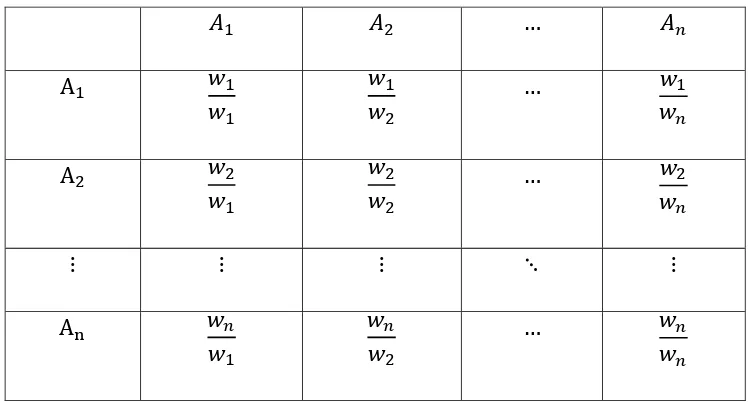

Matriks merupakan matriks reciprocal yang diasumsikan terdapat n elemen yaitu yang akan dinilai secara perbandingan. Nilai perbandingan secara berpasangan antara dan yang dipresentasikan dalam sebuah matriks = , dengan i, j = 1, 2,…, n, sedangkan merupakan nilai matriks hasil perbandingan yang mencerminkan nilai kepentingan terhadap

bersangkutan sehingga diperoleh matriks yang dinormalisasi. Untuk i = j, maka = 1 (diagonal matriks), atau apabila antara elemen operasi dengan

memiliki tingkat kepentingan yang sama maka = = 1. Data dari matriks perbandingan berpasangan ini merupakan dasar untuk menyusun vektor prioritas

dalam AHP. Bila vektor pembobotan elemen-elemen operasi dinyatakan dengan

W, dengan W = ( ), maka intensitas kepentingan elemen operasi

terhadap adalah = , sehingga matriks perbandingan berpasangan

dapat dinyatakan pada Tabel 2.2.

Model AHP didasarkan pada matriks perbandingan berpasangan, di mana

elemen- elemen pada matriks tersebut merupakan penilaian (judgement) dari

responden (decisionmaker). Seorang decisionmaker akan memberikan penilaian,

mempersepsikan, ataupun memperkirakan kemungkinan dari suatu hal/peristiwa

yang dihadapi. Matriks tersebut terdapat pada setiap tingkat hirarki

(levelofhierarchy )dari suatu struktur model AHP yang membagi habis suatu

persoalan.

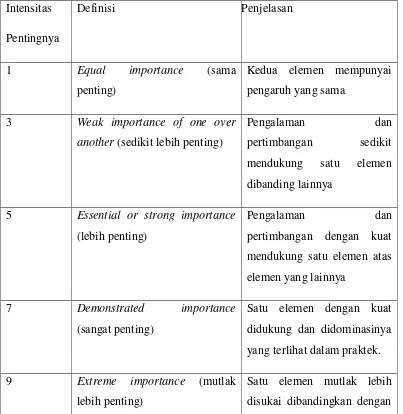

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh dari

skala perbandingan 1 sampai 9 yang telah ditetapkan oleh Saaty, seperti pada tabel

2.3.berikut ini.

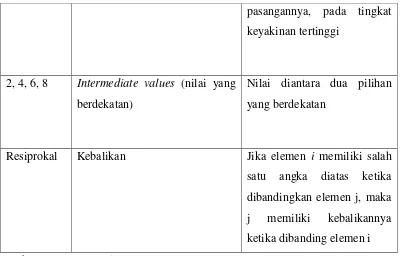

Tabel 2.3: Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas

7 Demonstrated importance

pasangannya, pada tingkat

keyakinan tertinggi

2, 4, 6, 8 Intermediate values (nilai yang

berdekatan)

Nilai diantara dua pilihan

yang berdekatan

Resiprokal Kebalikan Jika elemen i memiliki salah

satu angka diatas ketika

dibandingkan elemen j, maka

j memiliki kebalikannya

ketika dibanding elemen i

Sumber : Saaty, T. Lorie. 1993

Seorang pengambil keputusan akan memberikan penilaian,

mempersepsikan ataupun memperkirakan kemungkinan sesuatu hal/peristiwa

yang dihadapi. Penilaian tersebut akan dibentuk ke dalam 20matriks berpasangan

pada setiap level hirarki. Contoh Pair-Wise Comparison Matrixpada suatu level of

hierarchy,yaitu:

Tabel 2.4.Contoh Matriks Perbandingan Berpasangan

Baris 1kolom 2: Jika A dibandingkan dengan B, maka A sedikit lebih

tiga kali lebih besar dari B, tetapi A moderat importancedibandingkan dengan B,

sedangkan nilai pada bariske 2kolom1diisi dengankebalikan dari 3 yaitu1/3.

Baris 1 kolom 3 : Jika A dibandingkan dengan C, maka A sangat penting

daripada C yaitu sebesar 7. Angka 7 bukan berarti bahwa A tujuh kali lebih besar

dari C, tetapi A very strong importance daripada C dengan nilai

judgementsebesar7. Sedangkan nilai pada baris3kolom 1 diisi dengankebalikan

dari 7 yaitu 1/7

Baris 1 kolom 4: Jika A dibandingkan dengan D, maka A mutlak lebih

penting daripada D dengan nilai 9. Angka 9 bukan berarti A sembilan kali lebih

besar dari D, tetapi A extreme importance daripada D dengan nilai judgement

sebesar 9.Sedangkan nilai pada baris4kolom1diisi dengankebalikan dari 9 yaitu

1/9.

2.1.6. Eigen Value dan Eigen Vector

Untuk melengkapi pembahasan tentang eigen value dan eigen vector maka akan

diberikan definisi – definisi mengenai matriks dan vektor. 1. Matriks

Matriks adalah sekumpulan himpunan objek (bilangan riil atau kompleks,

variabel–variabel) yang disusun secara persegi panjang (yang terdiri dari baris dan kolom) yang biasanya dibatasi dengan kurung siku atau biasa. Jika sebuah matriks

memiliki m baris dan n kolom maka matriks tersebut berukuran (ordo) m x n.

Matriks dikatakan bujur sangkar (square matrix) jika m = n. Dan skalar–skalarnya berada di baris ke-i dan kolom ke-j yang disebut (ij) matriks entri.

Suatu vektor dengan n dimensi merupakan suatu susunan elemen – elemen yang teratur berupa angka–angka sebanyak n buah, yang disusun baik menurut baris, dari kiri ke kanan (disebut vektor baris atau Row Vector dengan ordo 1 x n )

maupun menurut kolom, dari atas ke bawah (disebut vektor kolom atau Colomn

Vector dengan ordo n x 1). Himpunan semua vektor dengan n komponen dengan

entri riil dinotasikan dengan .Untuk vector → dirumuskan sebagai berikut:

U R

→

→ = [ ]

3. Eigen Value dan Eigen Vector

Defenisi: Apabila A adalah matriks bujur sangkar n x n, maka vektor tak nol x di

dalam dinamakan eigen vector dari A jika Ax kelipatan skalar x, yakni:

Apabila A adalah matriks bujur sangkar n x n, maka vektor tak nol x di dalam

dinamakan eigen vector dari A jika Ax kelipatan skalar x, yakni

Ax x (1)

Skalar λ dinamakan eigen value dari A dan x dikatakan eigen vector yang bersesuaian dengan λ. Untuk mencapai eigen value dari matriks A yang berukuran n xn, maka dapat ditulis pada persamaan berikut:

Ax x (2)

Atau secara ekivalen

Agar λ menjadi eigen value, maka harus ada pemecahan tak nol dari persamaan ini. Akan tetapi, persamaan (3) akan mempunyai pemecahan nol jika dan hanya

jika:

det ( – A)x = 0 (4)

Ini dinamakan persamaan karakteristik A, skalar yang memenuhi persamaan ini

adalah eigen value dari A. Bila diketahui bahwa nilai perbandingan elemen Ai

terhadap elemen Aj adalah aij, maka secara teoritis matriks tersebut berciri positif

berkebalikan, yakni

.Bobot yang dicari dinyatakan dalam vector w =

( ). Nilai menyatakan bobot kriteria terhadap keseluruhan set kriteria pada subsistem tersebut.

Jika mewakili derajat kepentingan i terhadap faktor j dan

menyatakan kepentingan dari faktor j terhadap k, maka agar keputusan

menjadi konsisten, kepentingan i terhadap faktor k harus sama dengan

atau jika = untuk semua i, j, k maka matriks tersebut

konsisten.

Untuk suatu matriks konsisten dengan vektor w, maka elemen dapat ditulis:

;

Jadi matriks konsistennya adalah:

(5)

Maka untuk matriks perbandingan berpasangan diuraikanmenjadi:

⁄ (6)

Dari persamaaan dapat dilihat bahwa

Dengan demikian untuk pair-ise comparison matriks yang konsisten menjadi:

∑

(7)

Persamaan di atas ekivalen dengan bentuk persamaan matriks di bawah ini:

(8)

Dalam teori matriks, formulasi ini diekspresikan bahwa w adalah eigen vector dari

matriks A dengan nilai eigen n. Perlu diketahui bahwa n merupakan dimensi

matriks itu sendiri. Dalam bentuk persamaan matriks dapat ditulis sebagai berikut:

(

)

( ) ( )

Tetapi pada kenyataannya tidak dapat dijamin bahwa:

Salah satu penyebabnya yaitu karena unsur manusia (decision maker) tidak selalu

dapat konsisten mutlak dalam mengekspresikan preferensi terhadap

elemen-elemen yang dibandingkan. Dengan kata lain, bahwa penilaian yang diberikan

untuk setiap elemen persoalan pada suatu level hirarki dapat saja tidak konsisten

(inconsistent).

Jika adalah bilangan-bilangan yang memenuhi persamaan: A.X

Dengan eigen value dari matriks A dan = 1 ; , = 1,2,...n ; maka dapat ditulis

Misalkan jika suatu matriks perbandingan berpasangan bersifat ataupun

memenuhi kaidah konsistensi seperti pada persamaan (6), maka perkalian elemen

matriks sama dengan 1.

A = [

] =

Eigen value dari matriks A,

AX – = 0

Dari persamaan diatas jika diuraikan untuk mencari harga eigen value maximum (λ-max). Untuk elemen matriks =1 bila i = j, maka = =...= = 1

Sehingga diketahui bahwa = = 1. Selanjutnya diperoleh:

= 1 ; 1, = 1

Dengan demikian matriks pada persamaan diatas merupakan matriks yang konsisten, dimana nilai λ-max sama dengan harga dimensi matriksnya. Jadi untuk n > 2, maka semua harga eigen value-nya sama dengan nol dan hanya ada satu

eigen value yang sama dengan n (konstanta dalam kondisi matriks konsisten).

2.1.7.Uji Konsistensi Indeks dan Rasio

Salah satu utama model AHP yang membedakannya dengan model – model pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi

mutlak. Dengan model AHP yang memakai persepsi decision maker sebagai

keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten terutama kalau

harus membandingkan banyak kriteria. Berdasarkan kondisi ini maka decision

maker dapat menyatakan persepsinya tersebut akan konsisten nantinya atau tidak.

Pengukuran konsistensi dari suatu matriks itu sendiri didasarkan atas eigen value

maksimum . Thomas L. Saaty telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari

matriks berordo n dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

CI =

CI = Consintency Indeks

= nilai eigen terbesar dari matriks ordo n

n = ordo matriks

Apabila Consintency Indeks (CI) bernilai nol, maka pairwise comparison

matrix (matriks perbandingan berpasangan) tersebut konsisten. Batas

ketidakkonsistenan (inconsistency) yang telah ditetapkan oleh Thomas Lorie

Saaty ditentukan dengan menggunakan Consintency Ratio (CR), yaitu

perbandingan indeks konsistensi dengan nilai Ratio Indeks (RI) yang didapatkan

dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory kemudian

dikembangkan oleh Wharton School dan diperlihatkan seperti Table 2.4 . Nilai ini

bergantung pada ordo matriks n. Dengan demikian, Consintency Ratio (CR) dapat

dirumuskan sebagai berikut :

CR =

CR = Consintency Ratio

RI = Ratio Indeks

Nilai Consintency Ratio (CI) tidak akan berarti bila tidak terdapat acuan

untuk menyatakan apakah Consintency Ratio (CI) menunjukkan suatu matriks

yang konsisten atau tidak konsisten. Saaty mendapatkan nilai rata-rata Ratio Index

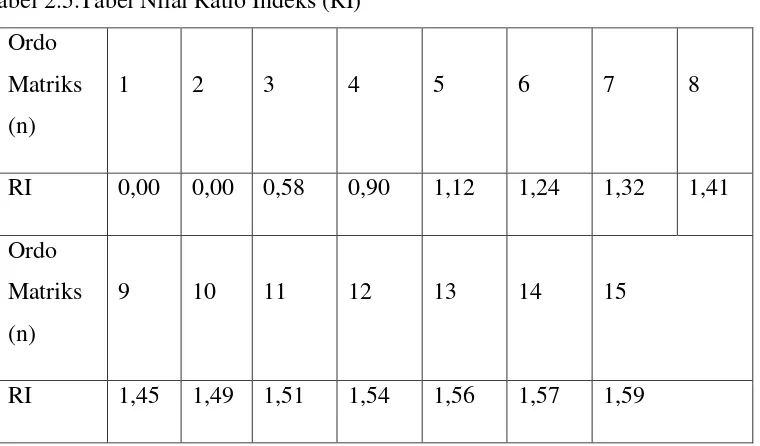

Tabel 2.5.Tabel Nilai Ratio Indeks (RI)

Ordo

Matriks

(n)

1 2 3 4 5 6 7 8

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41

Ordo

Matriks

(n)

9 10 11 12 13 14 15

RI 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,59

Bila matriks perbandingan berpasangan dengan nilai Consintency Ratio

(CR) lebih kecil dari 0,100 maka ketidakkonsistenan pendapat dari decision maker

masih dapat diterima jika tidak maka penilaian perlu diulang.

2.2 Pariwisata

2.2.1 Pengertian Pariwisata

Pengertian Pariwisata secara umum, pariwisata terdiri dari dua kata yaitu pari dan

wisata. Pari berarti banyak, lengkap, berkali-kali, sedangkan wisata berarti

perjalanan atau bepergian. Maka pariwisata artinya adalah suatu perjalanan yang

dilakukan secara berkali-kali. Definisi pariwisata telah banyak dikemukakan oleh

para ahli di bidang pariwisata, namun dalam definisi tersebut masih terdapat

beberapa perbedaan dalam pendefinisian.

Menurut Hunzieker dan Kraf (1942), pariwisata adalah keseluruhan

fenomena dan hubunganhubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan

persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk

menetap di tempat yang disinggahinya dan tidak berkaitan dengan pekerjaan yang

menghasilkan upah. Perjalanan yang dilakukan biasanya didorong oleh rasa ingin

tahu untuk keperluan yang bersifat rekreatif dan edukatif. (dalam Kohdyat,

Menurut McIntosh dan Gupta (1980:8), pariwisata didefinisikan sebagai

gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis,

pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan

melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya.

Menurut Wahab (1996), pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia

yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara

orang-orang di dalam negara itu dan daerah lain (daerah tertentu) untuk sementara

waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa

yang dialaminya di tempat ia memperoleh pekerjaan tetap (dalam Andy

Aryawan,2002:10).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas,pariwisata merupakan kegiatan

manusia yang dilakukan dalam rangka rekreasi atau untuk mencari suasana yang

berbeda membutuhkan suatu obyek atau tempat untuk singgah. Pemandangan

alam berperan sebagai suatu obyek atau atraksi untuk memenuhi kebutuhan

manusia dalam melakukan kegiatan wisata.

2.2.2 Obyek Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan

daya tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara

karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjng

ke suatu tempat/daerah/Negara disebut daya tarik dan atraksi wisata (Mappi ,

2001 : 30). Dalam Undang-Undang No.9 tahun 190, obyek dan daya tarik wisata

adalh segala yang menjadi sarana perjalanan wisata.

Menurut Mappi (2001 : 30-33) Objek wisata dikelompokan ke dalam tiga

jenis, yaitu :

a. Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai,

fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan

lain-lain.

b. Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional),

sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan

tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal,

pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum dan lain-lain.

c. Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan

(layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik

kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan

lainlain Dalam membangun obyek wisata tersebut harus memperhatikan

keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah

setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, dan obyek

wisataitu sendiri. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dapat

dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun Perseorangan dengan

melibatkan dan bekerjasama pihak-pihak yang terkait.

Menurut UU No.9 Tahun 1990 disebutkan bahwa obyek dan daya tarik wisata

terdiri dari :

a. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang

berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.

b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum,

peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam,

taman rekreasi dan tempat hiburan. Berdasarkan hal tersebut diatas, obyek

wisata dapat diklasifikasikan menjadi dua macam wisata yaitu wisata

buatan manusia dan wisata alam.

2.2.3 Faktor Pendorong Pengembangan Obyek Wisata

Faktor pendorong adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau

menumbuhkan suatu kegiatan, usaha atau produksi (Kamus Besar Bahasa

Indonesia Online). Modal kepariwisataan (torism assets) sering disebut sumber

kepariwisataan (tourism resources). Suatu daerah atau tempat hanya dapat

menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang

dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi

atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataaan

dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedang atraksi wisata itu sudah tentu harus

komplementer dengan motif perjalanan wisata. Maka untuk menemukan potensi

kepariwisataan suatu daerah harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh

wisatawan.

Menurut Soekadijo dalam Setianingsih (2006:39) modal atraksi yang

menarik kedatangan wisatawan ada tiga diantaranya :

a. Modal dan potensi alam, alam merupakan salah satu faktor pendorong

seorang melakukan perjalanan wisata karena ada orang berwisata hanya

sekedar menikmati keindahan alam, ketenangan alam, serta ingin

menikmati keaslian fisik, flora dan faunanya.

b. Modal dan potensi kebudayaannnya. Yang dimaksud potensi kebudayaan

disini merupakan kebudayaan dalam arti luas bukan hanya meliputi seperti

kesenian atau kehidupan keratin dll. Akan tetapi meliputi adat istiadat dan

segala kebiasaan yang hidup di tengah-tengah kehidupanmasyarakat.

Sehingga diharapkan wisatawan atau pengunjung bisa tertahan dan dapat

menghabiskan waktu di tengah-tengah masyarakat dengan kebudayaannya

yang dianggap menarik.

c. Modal dan potensi manusia. Manusia dapat dijadikan atraksi wisata yang

berupa keunikan-keunikan adat istiadat maupun kehidupannya namun

jangan sampai martabat dari manusia tersebut direndahkan sehingga

kehilangan martabatnya sebagai manusia.

2.2.4 Pengembangan Obyek Wisata

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan

maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber

daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber

daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya

secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan

pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam

Dalam GBHN 1999 disebutkan bahwa mengembangkan pariwisata

melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan

partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, agronomis, sosial

budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pembangunan kepariwisataan memiliki 3

(tiga) fungsi atau tri-fungsi, yaitu :

a. Menggalakkan kegiatan ekonomi.

b. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup,

dan

c. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa,

semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh persatuan dan

kesatuan nasional.

Berdasarkan itu untuk tercapainya tri-fungsi tersebut maka harus ditempuh 3

(tiga) macam upaya, yaitu :

a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

b. Meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran

c. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan (Setianingsih,

2006: 44).

Menurut Wahab (2003 : 110) ada dua hal yang dapat ditawarkan kepada

wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah ujuan wisata, dimana kedua hal

tersebut dapat berupa alamiah atau buatan manusia, yaitu :

1. Sumber-sumber alam

a. Iklim : udara lembut, bersinar matahari, kering dan bersih.

b. Tata letak tanah dan pemandangan alam : dataran, pegunungan

yang berpanorama indah, danau, sungai, pantai, bentuk-bentuk

yang unik, pemandangan yang indah, air terjun, daerah (gunung

berapi, gua dll)

c. Unsur rimba : hutan-hutan lebat, pohon-pohon langka, dan

d. Flora dan fauna : tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis dan

warna, kemungkinan memancing, berburu dan bersafari foto

binatang buas, taman nasional dan taman suaka binatang buas dan

sebagainya.

e. Pusat-pusat kesehatan : sumber air mineral alami, kolam lumpur

berkhasiat untuk mandi, sumber air panas untuk penyembuhan

penyakit dan sebagainya.

2. Hasil karya buatan manusia yang ditawarkan :

a. Yang berdiri sejarah, budaya dan agama :

1) Monumen-monumen dan peninggalan-peninggalan

bersejarah dari masa lalu.

2) Tempat-tempat budaya seperti museum, gedung kesenian,

tugu peringatan, perpustakaan, pentas-pentas budaya

rakyat, industri seni kerajinan tangan dan lain-lain. 3)

Perayaan-perayaan tradisional, pameran-pameran, eksebisi,

karnaval, upacara-upacara adat, ziarah-ziarah dan

sebagainya.

4) Bangunan-bangunan raksasa dan biara-biara keagamaan.

b. Prasarana-prasarana

1) Sistem penyediaan air bersih, kelistrikan, jalur-jalur lalu

lintas, sistem pembuangan limbah, sistem telekomunikasi

dan lain-lain.

2) Kebutuhan pokok pola hidup modern misalnya.

3) Rumah sakit, apotek, bank, pusat-pusat perbelanjaan,

rumah-rumah penata rambut, toko-toko bahan makanan,

kantor-kantor pemerintah (polisi, penguasa setempat,

pengadilan dan sebagainya), kedai obat, toko-toko

kacamata,warung-warung surat kabar, toko-toko buku,

bengkel-bengkel kendaraan bermotor, pompa-pompa bensin

dan lain-lain.

c. Prasarana wisata yang meliputi

2) Tempat menemui wisatawan

3) Tempat-tempat rekreasi dan sport : fasilitas sport untuk musim dingin dan

panas, fasilitas perlengkapan sport darat dan air dan lain-lain.

4) Sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang : meliputi pelabuhan

udara, laut bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut, sungai atau

danau multinasional, keret api dan alat transportasi darat lainnya,

kapal-kapal, sistem angkutan udara, angkutan di pegunungan dan lain-lain.

5) Sarana pelengkap : seperti halnya prasarana, maka sarana pelengkap ini

berbeda menurt keadaan perkembangan suatu negara. Pada umumnya

sarana ini meliputi gedung-gedung yang menjadi sumber produksi

jasa-jasa yang cukup penting tetapi tidak mutlak diperlukan oleh wisatawan.

Umumnya sarana pelengkap ini bersifat rekreasi dan hiburan seperti

misalnya : gedung-gedung, sandiwara, bioskop, kasino, night club,

kedai-kedai minum, warung-warung kopi, klubklub dan lain-lain.

6) Pola hidup masyarakat yang sudah menjadi salah satu khasanah wisata

yang sangat penting. Cara hidup bangsa, sikap, makanan dan sikap

pandangan hidup, kebiasaan, tradisi, adat istiadat semua itu menjadi

kekayaan budaya yang menarik wisatawan ke negara mereka. Hal ini

berlaku khususnya negara-negara sedangberkembang yang masyarakat

tradisionalnya berbeda dari masyarakat tempat wisatawan itu berasal.

Modal dasar yang penting yakni sikap bangsa dari negara tersebut

terhadap wisatawan misalnya keramah tamahan, keakraban, rasa suka

menolong dan tidak bertindak mengeksploitasi dan lain-lain.

Pengembangan kepariwisataan tentu tidak luput dengan pembangunan yang

berkelanjutan untuk mendorong pengembangan objek wisata dalam hal ini

menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, pasal (5),

menyatakan bahwa Pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)

dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat obyek-obyek

baru sebagai obyk dan daya tarik wisata, kemudian pasal (6) dinyatakan bahwa,

pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

1. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan

2. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat.

3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

4. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Dalam penilitian ini pengembangan wisata dilakukan di Kabupaten Toba

Samosir. Dengan kekayaan alam yang dimiliki dan keindahannya. Hal tersebut

merupakan menjadi pendorong untuk pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten

Toba Samosir supaya menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan sehingga akan