PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS ITIK MOJOSARI DAN ITIK

LOKAL PADA PEMELIHARAAN SECARA INTENSIF DI DKI JAKARTA

(

Comparison on Productivity of Mojosari and Local Ducks Reared under An Intensive System in DKI Jakarta)

DINI ANDAYANI, MUFLIHANI YANIS danBACHTAR BAKRIE Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, DKI Jakarta

ABSTRACT

The productivity of laying ducks in DKI Jakarta is quite low, mainly due to the breed of the ducks reared by farmers in this area are not the high eggs producing types. In order to improve the productivity of these ducks, it is attempted to introduce a well-known high egg producing type duck, called the Mojosari duck. However, prior to the introduction, it is felt necessary to evaluate the performance of this duck by comparing its productivity to the Local type duck reared by farmers under a similar intensive system. A total of 400 ducks were used, comprised of 190 females and 10 males ducks for each type of duck and reared by 5 duck farmers in the north Jakarta region. They were fed with a similar ration, containing 2,973 Kcal/Kg ME and 20.91% crude protein, made of rice bran, dried steam rice, prawn waste, small fish, calcium powder and mineral/vitamin premixed. The experiment lasted for 3 months, comprised of 1 month preliminary and 2 months measurement periods. Data were collected on the daily egg production and the quality of the egg produced, including the egg weight, yolk colour, Haugh-Unit and the egg shell thickness. It was found that the Mojosari duck could be reared in DKI Jakarta and had a significantly (P<0.01) higher daily egg production (average of 62.44%) compared to the local type duck (49.10%). The average egg weight of the Mojosari ducks (64.42 g) was also higher (P<0.05) than the local ducks (58.52 g), however there were no significant different in other egg quality parameters measured for both types of ducks. It can be concluded that the Mojosari duck could be introduced to improve the productivity of laying ducks in DKI Jakarta region.

Key words: Productivity, Mojosari duck, local type duck, DKI Jakarta ABSTRAK

Produktivitas itik petelur di DKI Jakarta masih tergolong sangat rendah, disebabkan karena itik yang dipelihara bukan merupakan jenis itik unggul dan dengan kualitas bibit yang sangat beragam. Dalam upaya untuk memperbaiki mutu bibit itik tersebut perlu dilakukan introduksi jenis itik unggul seperti itik Mojosari, karena itik ini telah dilaporkan sebagai salah satu jenis itik unggul dengan tingkat produksi telur yang cukup tinggi. Namun sebelumnya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian pemeliharaannya di wilayah DKI Jakarta melalui perbandingan keragaan produktivitasnya secara langsung dengan itik jenis lokal yang dipelihara oleh peternak setempat. Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 400 ekor itik, masing-masing terdiri dari 190 ekor itik betina dan 10 ekor itik jantan, untuk setiap jenis itik, yang dipelihara oleh lima orang peternak di Kotamadya Jakarta Utara. Itik diberi pakan dengan komposisi dan kandungan gizi yang sama (energi metabolis 2.973 Kkal/Kg dan protein kasar 20,91%), terbuat dari dedak, nasi kering, cangkang udang, ikan rucah, tepung kapur dan campuran mineral/vitamin (premix). Pengamatan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut, terdiri dari 1 bulan masa penyesuaian dan 2 bulan masa pengukuran. Parameter yang diukur adalah produksi telur harian dan kualitas telur (berat telur, indeks warna kuning telur, kualitas putih telur atau

Haugh-Unit (HU) dan tebal kerabang telur). Diperoleh bahwa itik Mojosari dapat hidup dan berproduksi

dengan baik di wilayah DKI Jakarta dan terbukti lebih unggul daripada itik lokal, dengan tingkat produksi telur harian (62,44%) jauh lebih tinggi (P<0,01) daripada itik lokal (49,10%). Rataan berat telur itik Mojosari (64,42

g) juga lebih tinggi (P<0,05) daripada itik lokal (58,52 g), sedangkan untuk parameter kualitas telur lainnya tidak terdapat perbedaan yang nyata pada kedua jenis itik yang diamati.

Kata kunci: Produktivitas, itik Mojosari, itik lokal, DKI Jakarta PENDAHULUAN

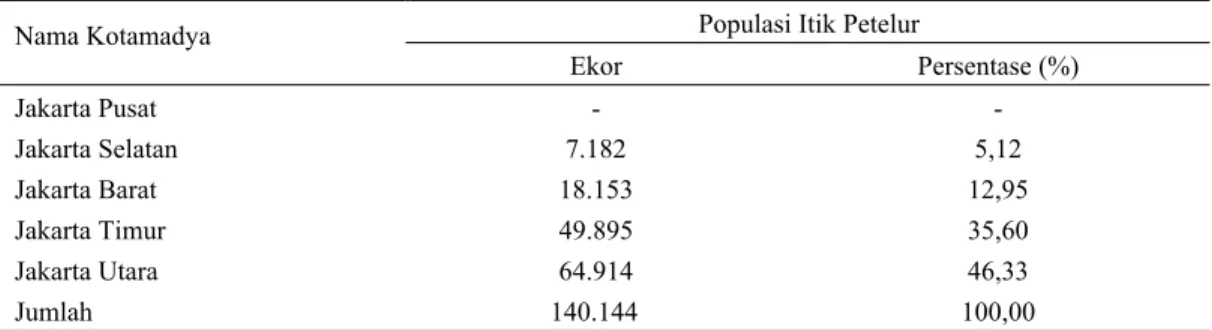

Tingkat kebutuhan telur itik untuk konsumsi bagi warga DKI Jakarta cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari produksi telur yang dihasilkan oleh sebanyak lebih dari 140 ribu ekor itik petelur yang dipelihara oleh 993 peternak di DKI Jakarta (Tabel 1). Pada tahun 2000 yang lalu tercatat bahwa lebih dari 10 juta butir telur itik didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan bahkan juga dari Jawa Timur (DINAS PETERNAKAN PROPINSI DKI JAKARTA, 2001).

Tabel 1. Sebaran jumlah dan persentase populasi itik petelur yang terdapat di lima Kotamadya di DKI Jakarta pada tahun 2000

Populasi Itik Petelur Nama Kotamadya Ekor Persentase (%) Jakarta Pusat - - Jakarta Selatan 7.182 5,12 Jakarta Barat 18.153 12,95 Jakarta Timur 49.895 35,60 Jakarta Utara 64.914 46,33 Jumlah 140.144 100,00

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi DKI Jakarta (2001)

Dalam upaya untuk meningkatkan produksi telur yang diproduksi di DKI Jakarta, semenjak tahun 1998 Pemerintah Daerah telah mencanangkan wilayah Kotamadya Jakarta Timur dan Utara sebagai sentra pengembangan ternak itik petelur. Oleh sebab itu lebih dari 80% itik petelur dipelihara di kedua wilayah tersebut (Tabel 1). Penetapan lokasi ini kemungkinan berhubungan erat selain dengan kecocokan lingkungan pemeliharaan, juga disebabkan karena pada wilayah tersebut terdapat banyak warga asli Betawi yang telah turun temurun mempunyai kebiasaan dalam memelihara itik petelur sebagai sumber penghasilan utama.

Di kedua wilayah tersebut juga terdapat cukup banyak sumber bahan pakan untuk itik, karena hampir seluruhnya dari 3.000 Ha areal persawahan yang terdapat di DKI Jakarta berada di wilayah ini (DINAS PERTANIAN PROPINSI DKI JAKARTA, 2001). Selain itu, wilayah ini terletak berdekatan dengan daerah pantai, sehingga bahan pakan berupa ikan rucah segar dan cangkang udang segar sangat mudah untuk diperoleh.

Sistem pemeliharaan itik petelur di wilayah DKI Jakarta banyak yang masih bersifat tradisional, karena sebagian besar itik masih digembalakan pada siang hari di areal persawahan dan hanya ditempatkan di dalam kandang pada malam hari atau pada musim penanaman padi. Hanya sebagian kecil yang memelihara itik secara intensif, yaitu dengan jalan menempatkan itik di dalam kandang secara terus menerus. Oleh sebab itu produktivitas itik di daerah ini masih sangat rendah dan tidak berbeda dengan produktivitas itik yang dipelihara secara tradisioanl di daerah lain di

Indonesia, yaitu dengan tingkat produktivitas hanya kurang dari 30% (TIKUPADANG et al., 1992; SETIOKO et al., 1994; PRAMONO, 1999; PURBA et al., 2000).

Rendahnya tingkat produksi telur selain disebabkan oleh sistem pemeliharaan, juga dipengaruhi oleh sistem pemberian pakan yang masih belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, selain itu juga dapat berhubungan langsung dengan rendahnya kualitas bibit itik yang dipelihara (SETIOKO et al., 1995).

Sehubungan dengan itu, maka salah satu kemungkinan penyebab dari rendahnya produktivitas itik petelur di DKI Jakarta adalah karena masih sangat beragamnya mutu bibit itik yang dipelihara. Hal ini mungkin berhubungan dengan tidak tersedianya pedagang yang khusus menjual bibit yang bermutu tinggi di wilayah DKI Jakarta. Bibit itik yang dipelihara sebagian kecil berasal dari hasil penetasan sendiri oleh peternak dan lebih banyak didatangkan dari berbagai wilayah di luar daerah, antara lain dari Tangerang, Bekasi, Cianjur, Sukabumi, Indramayu dan Cirebon.

Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas itik petelur melalui perbaikan mutu bibit itik yang dipelihara dan direncanakan untuk mengintroduksikan bibit itik Mojosari, karena itik tersebut telah dilaporkan sebagai itik unggul dengan tingkat produksi telur yang cukup tinggi. Menurut RASYAF (1984) dan PRASETYO et al. (1998), itik Mojosari mampu menghasilkan telur sebanyak 200 butir/ekor/tahun, jika digembalakan di areal persawahan dan dengan pemeliharaan secara intensif produksinya akan dapat meningkat menjadi 238-265 butir/ekor/tahun. Sementara itu produksi telur paling tinggi yang dapat dicapai oleh itik Tegal yang dipelihara secara intensif hanyalah sebanyak 182 butir/ekor/tahun (PRASETYO, et al., 1998). Disebabkan karena keunggulan tersebut, itik Mojosari juga telah digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan mutu bibit itik melalui persilangan dengan itik Tegal dan Alabio (PRASETYO dan SUSANTI, 1997; KETAREN dan PRASETYO, 2000).

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kesesuaian pemeliharaan itik Mojosari di wilayah DKI Jakarta, yaitu melalui perbandingan keragaan produktivitasnya dengan itik lokal yang dipelihara oleh peternak setempat. Sehingga akhirnya akan dapat diberikan rekomendasi untuk memperbaiki mutu bibit itik dengan jalan mengintroduksikan itik Mojosari untuk dipelihara oleh peternak itik di DKI Jakarta.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di kandang itik milik lima orang peternak di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara menggunakan sebanyak 400 ekor itik, masing-masing terdiri dari 190 ekor itik betina dan 10 ekor itik jantan, untuk setiap jenis itik yang diamati. Itik Mojosari yang dipelihara adalah itik dara, berumur sekitar 5 bulan yang didatangkan dari desa Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sedangkan itik Lokal yang dipelihara adalah itik yang dimiliki peternak dengan umur yang beragam, telah bertelur dan telah mengalami rontok bulu satu kali atau lebih.

Setiap peternak mempersiapkan empat sekat kandang, masing-masing dua sekat untuk setiap jenis itik, berukuran 2 m x 6 m yang terdiri dari 2 m x 2 m kandang beratap untuk tempat itik bertelur dan tidur pada malam hari dan 2 m x 4 m kandang terbuka untuk tempat itik makan dan bermain di siang hari. Setiap sekat kandang diisi 19 ekor itik betina dan 1 ekor itik jantan.

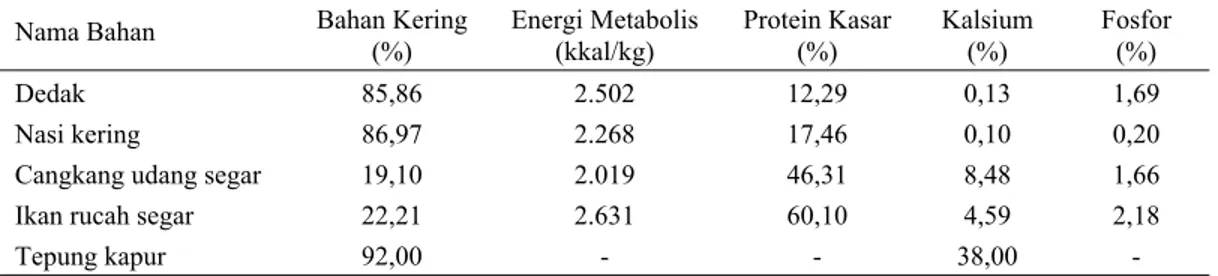

Itik diberi pakan yang terdiri dari dedak, nasi kering, ikan rucah segar dan cangkang udang segar (Tabel 2), selain itu untuk memenuhi kebutuhan itik terhadap kalsium serta vitamin dan

mineral lainnya, maka ke dalam ransum juga ditambahkan tepung kapur dan campuran vitamin dan mineral (premix).

Tabel 2. Kandungan gizi bahan pakan yang digunakan dalam penyusunan ransum untuk itik petelur selama pengamatan*)

Nama Bahan Bahan Kering (%) Energi Metabolis (kkal/kg) Protein Kasar (%) Kalsium (%) Fosfor (%) Dedak 85,86 2.502 12,29 0,13 1,69 Nasi kering 86,97 2.268 17,46 0,10 0,20

Cangkang udang segar 19,10 2.019 46,31 8,48 1,66

Ikan rucah segar 22,21 2.631 60,10 4,59 2,18

Tepung kapur 92,00 - - 38,00 -

Keterangan: *) Dianalisis di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakutas Peternakan IPB

Untuk keperluan penyusunan ransum, maka sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu dilakukan analisis kandungan gizi terhadap semua bahan pakan yang digunakan, di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB, menggunakan prosedur AOAC (1984). Kandungan gizi ransum yang digunakan disusun agar dapat memenuhi kebutuhan gizi itik petelur sesuai dengan rekomendasi NRC (1994).

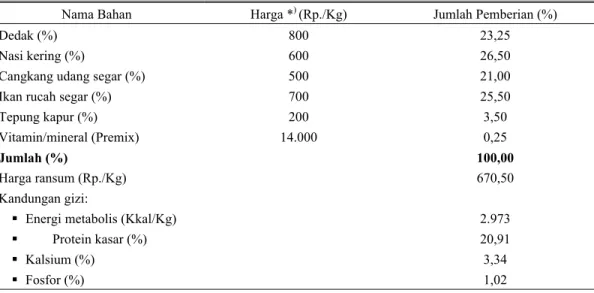

Ransum disusun dengan metoda “least cost diet formulation” menggunakan program komputer Mixit-2, agar dapat tercapai komposisi ransum dengan kandungan gizi yang diinginkan dan dengan biaya yang serendah mungkin (ASC, 1984). Komposisi bahan pakan serta kandungan gizi ransum tercantum dalam Tabel 3. Jumlah pakan yang diberikan kepada itik adalah sebanyak 150 g/ekor/hari.

Ikan rucah segar diberikan pada pagi hari, antara jam 07.00–08.00 WIB, setelah itu dilanjutkan dengan pemberian setengah porsi dari campuran dedak, nasi kering, tepung kapur dan premix. Kemudian pada sore hari, antara jam 14.00–15.00 WIB, diberikan cangkang udang segar dan diikuti dengan pemberian setengah porsi lagi dari campuran bahan pakan yang telah disebutkan di atas.

Pakan campuran diberikan dalam bentuk basah dengan jalan penambahan air secukupnya, agar supaya itik mudah memakannya dan untuk menjaga agar pakan tidak tertiup angin. Air minum selalu disediakan secara tak terbatas (ad libitum) dalam ember plastik besar dan ditempatkan agak jauh dari tempat pakan.

Pengamatan dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan Juli 2000 hingga bulan Oktober 2000. Parameter yang diukur adalah produksi telur harian dan kualitas telur (berat telur, berat kuning telur, berat putih telur, berat kerabang telur, indeks warna kuning telur, kualitas putih telur atau Haugh-Unit (HU) dan tebal kerabang telur).

Produksi telur dicatat oleh peternak setiap hari dengan mengisi formulir yang telah disediakan, sedangkan pengukuran kualitas telur dilakukan 1 bulan sekali dengan jalan mengumpulkan semua telur yang dihasilkan pada hari pengamatan, lalu diambil sebanyak 5 butir secara acak dari masing-masing peternak dan dikirim ke Balai Penelitian Ternak Ciawi, untuk dianalisis.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara statistik dengan uji beda-t (“t-test”), berdasarkan STEEL dan TORRIE (1991), menggunakan program komputer "Statistix (SX)” versi 4.1.

Tabel 3. Nama bahan, harga, jumlah pemberian dan komposisi kimia dari ransum yang diberikan kepada itik petelur selama pengamatan

Nama Bahan Harga *) (Rp./Kg) Jumlah Pemberian (%)

Dedak (%) 800 23,25

Nasi kering (%) 600 26,50

Cangkang udang segar (%) 500 21,00

Ikan rucah segar (%) 700 25,50

Tepung kapur (%) 200 3,50

Vitamin/mineral (Premix) 14.000 0,25

Jumlah (%) 100,00

Harga ransum (Rp./Kg) 670,50

Kandungan gizi:

Energi metabolis (Kkal/Kg) Protein kasar (%) Kalsium (%) Fosfor (%) 2.973 20,91 3,34 1,02

Keterangan: *) Rataan harga selama periode pengamatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Itik Mojosari yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik dara yang baru mulai bertelur, sehingga terlihat bahwa tingkat produksi telur itik tersebut pada minggu pertama masih sangat rendah, yaitu hanya 14,4%, sedangkan produksi telur itik lokal pada periode yang sama jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 34,9% (Gambar 1). Namun demikian, setelah itu terlihat bahwa produksi telur itik Mojosari terus meningkat dan semenjak minggu ketiga mulai melebihi tingkat produksi telur itik lokal. Selanjutnya, dalam dua bulan terakhir dari pengamatan, produksi telur itik Mojosari selalu lebih tinggi (P<0,01) daripada itik Lokal. Rataan produksi telur itik Mojosari pada periode tersebut adalah sebesar 62,44% sedangkan itik Lokal hanya sebesar 49,10%.

Tingkat produksi telur itik Mojosari yang diperoleh dalam penelitian ini sedikit lebih rendah daripada itik Mojosari yang dipelihara secara intensif dan diberi pakan dengan kandungan protein sama yang dilaksanakan di Balai Penelitian Ternak Ciawi, yaitu dengan produksi telur mencapai 65,2% (PRASETYO et al., 1998). Akan tetapi jauh lebih tinggi daripada tingkat produksi itik lokal yang juga dipelihara secara intensif dan dengan pemberian pakan perbaikan yang dilakukan di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dengan tingkat produksi hanya 42,86% (ANDAYANI et al., 2000).

Gambar 1. Perubahan persentase produksi telur harian pada itik Lokal dan Mojosari selama masa pengamatan

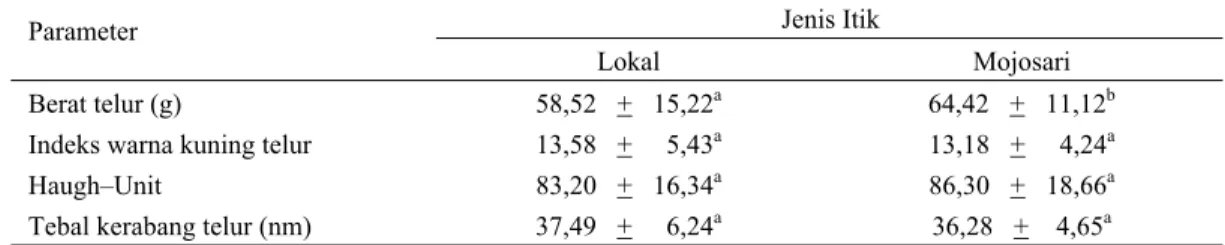

Itik Mojosari juga menghasilkan telur yang lebih berat (P<0,05) daripada itik lokal. Rataan berat telur itik Mojosari adalah sebesar 64,4 gram, sedangkan berat telur itik lokal hanya 58,52 gram (Tabel 4). Hal ini akan mengakibatkan bahwa harga jual telur itik Mojosari akan lebih tinggi daripada itik lokal, karena telur itik pada umumnya dijual secara butiran dan penentuan harga jual telur itik dipasaran adalah berdasarkan kepada ukuran telur (SUWINDRA et al., 1994). Dengan demikian, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pemeliharaan itik Mojosari mempunyai kemungkinan untuk lebih besar daripada pemeliharaan itik lokal.

Tabel 4. Rataan nilai kualitas telur dari itik lokal dan Mojosari yang diamati selama penelitian*) Jenis Itik

Parameter

Lokal Mojosari Berat telur (g) 58,52 + 15,22a 64,42 + 11,12b

Indeks warna kuning telur 13,58 + 5,43a 13,18 + 4,24a

Haugh–Unit 83,20 + 16,34a 86,30 + 18,66a

Tebal kerabang telur (nm) 37,49 + 6,24a 36,28 + 4,65a

Keterangan: *) Huruf yang berbeda dalam satu baris menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05)

Rataan nilai parameter kualitas telur lainnya yang diukur tidak berbeda nyata (P>0,05) untuk kedua jenis itik yang diamati. Hal ini mungkin disebabkan karena kedua jenis itik diberi pakan yang sama, sehingga terlihat bahwa jenis atau sifat genetik ternak tidaklah memberi pengaruh terhadap kualitas telur tersebut, namun lebih banyak dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan, sebagai mana yang juga telah dilaporkan oleh PRASETYO et al. (1998).

Telur yang dihasilkan oleh kedua jenis itik yang diamati berwarna kuning kemerahan, dengan rataan indeks warna kuning telur 13,38 (Tabel 4). Warna kuning telur seperti ini mungkin disebabkan karena itik diberi pakan yang mengandung cangkang udang segar, karena di dalam cangkang udang terdapat enzim anthaxanthine yang mempunyai warna kuning kemerahan

Produksi Telur (%)

Mojosari

Lokal

Masa pengamatan (minggu) 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(ANGGORODI, 1985; RAHARDJO, 1985; SUWINDRA et al., 1994). Kuning telur yang berwarna kuning kemerahan ini sangat disukai oleh konsumen terutama untuk pembuatan telur asin karena akan menghasilkan telur asin yang padat berisi.

Nilai kualitas putih telur atau HU dalam penelitian ini juga hampir sama dengan nilai HU telur itik lokal yang dilaporkan oleh ANDAYANI et al. (2000), dengan nilai HU sebesar 85,02, namun lebih rendah daripada nilai HU itik lokal yang dilaporkan oleh BAKRIE et al. (2001) dengan nilai sebesar 98,60. Walaupun demikian, telur itik yang dihasilkan dalam penelitian ini termasuk berkualitas sangat baik, karena mempunyai nilai HU lebih besar dari 72 (MOUNTNEY, 1976). Hal ini menunjukkan bahwa ransum yang digunakan mengandung zat gizi yang cukup baik untuk menunjang pembentukan putih telur yang berkualitas tinggi. Makin tinggi nilai HU dari sebuah telur, menunjukkan bahwa makin kental putih telurnya, sehingga kualitas telurnya menjadi lebih tinggi. Penurunan nilai HU akan terjadi pada telur yang makin lama disimpan atau dihasilkan oleh itik yang telah tua.

Jenis ransum yang digunakan dalam kegiatan ini disusun untuk mempunyai kandungan kalsium yang sama sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh itik petelur dewasa. Oleh sebab itu pada kedua kelompok itik diperoleh telur yang mempunyai tebal kerabang yang tidak berbeda nyata, yaitu dengan rataan sebesar 36,89 nm (Tabel 4). Nilai tersebut hampir sama dengan nilai yang diperoleh oleh ANDAYANI et al. (2000) dan BAKRIE et al. (2001).

KESIMPULAN

Itik Mojosari terbukti dapat hidup dan berproduksi dengan baik di wilayah DKI Jakarta, oleh sebab itu itik tersebut dapat direkomendasikan untuk diintroduksikan dalam rangka meningkatkan produktivitas itik melalui perbaikan mutu bibit itik yang dipelihara.

Itik Mojosari cenderung untuk mempunyai tingkat produksi dan berat telur yang lebih tinggi daripada itik lokal yang sama-sama dipelihara secara intensif.

Kualitas bibit itik lokal yang dipelihara di DKI Jakarta juga cenderung lebih rendah daripada itik Mojosari, terutama dalam hal tingkat produksi telur dan berat telur yang dihasilkan.

Pemberian pakan dengan komposisi dan kandungan gizi yang sama, tidak mengakibatkan perbedaan dalam parameter kualitas telur, selain berat telur, yang dihasilkan oleh itik Mojosari dan itil lokal.

DAFTAR PUSTAKA

AGRICULTURAL SOFTWARE CONSULTANT. 1984. Mixit-2, Least Cost Ration Balancing. Version 2.4 (February 1984). Agricultural Sofware Consultans. Washington. DC. USA.

ANDAYANI, D., M. YANIS, Y.C. RAHARDJO, B. WIBOWO dan B. BAKRIE. 2000. Uji Adaptasi Teknologi Pemberian Pakan Hemat dan Efisien untuk Itik Petelur di DKI Jakarta. Prosidings Seminar Nasional Pemanfaatan Teknologi Spesifik Lokasi Ekoregional Sumatera-Jawa. LPTP Natar. Lampung. (belum diterbitkan).

ANGGORODI, R. 1985. Kemajuan Mutakhir dalam Ilmu Makanan Ternak Unggas. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

ASSOCIATION ofOFFICIAL ANALYTICAL CHEMIST. 1984. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist. Washington, D.C. USA.

BAKRIE, B., P. SETIADI, B.S. UTOMO dan H. WIJAYANTI. 2001. Penggunaan Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) sebagai Bahan Pakan Sumber Protein dalam Ransum Itik Petelur. Jurnal Produksi Ternak. Edisi Khusus: Buku I. Februari 2001. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Hal. 172-182.

DINAS PETERNAKAN DKI JAKARTA. 2001. Statistik Peternakan. Dinas Peternakan Propinsi DKI Jakarta. Jl. Gunung Sahari. Jakarta Pusat.

DINAS PERTANIAN PROPINSI DKI JAKARTA. 2001. Kebijakan dan Rancangan Program/Kegiatan Sub-Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2002. Dinas Pertanian Propinsi DKI Jakarta. Jl. Gunung Sahari. Jakarta Pusat.

KETAREN, P.P. dan L.H. PRASETYO. 2000. Produktivitas Itik Silang MA di Ciawi dan Cirebon. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Pusat Penelitian Peternakan. Bogor. Hal. 198-205.

MOUNTNEY, G.L. 1976. Poultry Technology. The Avi Publishing Inc. Wesport. Connecticut. USA.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1994. Nutrient Requirement of Poultry. National Academic Press. Washington, D.C. USA.

PRAMONO, D. 1999. Pemberian Pakan Tambahan dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Telur Itik Gembala. Jurnal Pengembangan Peternakan Tropis. Seminar Nasional Unggas Lokal II. Universitas Diponegoro. Semarang.

PRASETYO, L.H. dan T. SUSANTI. 1997. Persilangan Timbal Balik Antara Itik Tegal dan Mojosari: I. Awal Pertumbuhan dan Awal Bertelur. Jurnal Ilmu Ternak Veteriner. 2(3): 152-156.

PRASETYO, L.H., Y.C. RAHARJO, T. SUSANTI dan W.K. SEJATI. 1998. Persilangan Timbal Balik Antara Itik Mojosari dan Tegal: II. Produksi dan Kualitas Telur. Kumpulan Hasil-hasil Penelitian Peternakan APBN Tahun Anggaran 1996/1997. Buku III: Penelitian Ternak Unggas. Balai Penelitian Ternak Ciawi. Bogor. hal. 205-211.

PURBA, M., A.R. SETIOKO dan T. MURTISARI. 2000. Model Usaha Ternak Itik dalam Sistem Pertanian dengan Indeks Pertanaman Padi Tiga kali pertahun (IP Padi 300): 2. Produktivitas selama 12 bulan. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor. hal. 206-215.

RAHARJO. 1985. Nilai Gizi Cangkang Udang dan Pemanfaatannya untuk Itik. Prosidings Seminar Peternakan dan Forum Peternak Unggas dan Aneka Ternak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor. hal: 97-102.

RASYAF, M. 1984. Beternak Itik Petelur. Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

SETIOKO, A.R., A. SYAMSUDIN, M. RANGKUTI, H. BUDIMAN dan A. GUNAWAN. 1994. Budidaya Ternak Itik. Pusat Perpustakaan Pertanian dan Komunikasi Penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.

SETIOKO, A.R., O.J.S. HETZEL dan A.J. EVANS. 1995. Duck Production in Indonesia. In: Duck Production Science and World Practice (Eds. D.J. Farrel and P. Stapleton). University of New England Press. Armidale. pp. 418-427.

STEEL, R.G.D. dan J.H. TORRIE. 1991. Prinsip dan Prosedur Statistik: Suatu Pendekatan Biometrik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

SUWINDRA, ASTININGSIH, SUARJAYA, LAKSMIWATI,dan A. WIYANA. 1994. Pengaruh Cara Pemeliharaan terhadap Kualitas Telur Itik Bali, Mojosari dan Alabio pada Masa Produksi Pertama. Laporan Penelitian. Fakultas Peternakan. Universitas Udayana. Denpasar. Bali.

TIKUPADANG. A., CHALIDJAH, U. ABDUH dan T. IBRAHIM. 1992. Produksi Itik Lokal pada Sistem Peternakan Ekstensif di Sulawesi Selatan. Prosidings Pengelolaan dan Komunikasi Hasil-hasil Penelitian. Unggas dan Aneka Ternak. Balai Penelitian Ternak Ciawi. Bogor.

DISKUSI Pertanyaan:

Apakah perbandingan antara dua bangsa Itik dapat dinilai kalau faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman di luar pengaruh genotipe tidak diseragamkan terlebih dahulu.

Jawaban:

Sebagai jawaban dari pertanyaan di atas secara teoritis perbandingan antara dua bangsa itik tidak bisa atau tidak valid untuk dilakukan jika faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman di luar pengaruh genotipe tidak diseragamkan terlebih dahulu. Akan tetapi kegiatan penelitian ini bukanlah dimaksudkan untuk melakukan perbandingan dengan cara teoritis tersebut.

Penelitian ini merupakan kegiatan uji coba di tingkat lapangan dengan kondisi yang sangat berbeda dengan penelitian di laboratorium. Tujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui perbedaan awal antara dua bangsa itik dalam kondisi apa adanya di lapangan. Selain itu juga untuk memperlihatkan kepada peternak bahwa ada jenis itik lain dengan tingkat produksi yang cukup tinggi dan mungkin dapat berproduksi dengan baik di DKI Jakarta. Informasi yang diperoleh hanyalah berupa trend atau kecenderungan yang mungkin terjadi pada kondisi pemeliharaan di lapangan. Sangatlah tidak mungkin melakukan perbandingan yang tepat di lapangan dengan menggunakan persyaratan yang ideal yang harus dipenuhi sebagaimana penelitian di laboratorium. Kesimpulan yang diperoleh hanyalah digunakan untuk memberitahu perbedaan yang ada pada kondisi di tingkat lapangan tersebut yang pasti tidak akan sama dengan yang diperoleh jika dilakukan di laboratorium.

Melalui kegiatan ini diharapkan peternak di DKI Jakarta dapat mengetahui perbedaan produktivitas antara itik yang selama ini mereka pelihara dengan itik yang baru/Mojosari, dalam upaya untuk memperbaiki tingkat produktivitas yang dipelihara di DKI Jakarta. Berdasarkan informasi dari peternak yang terlibat dalam kegiatan ini termasuk juga beberapa orang peternak lain yang berada di sekitarnya, diketahui bahwa semuanya berkeinginan untuk memelihara itik Mojosari sebagai jenis itik yang mempunyai tingkat produksi yang lebih baik dari itik lokal yang selama ini mereka pelihara.