BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Skripsi ini membahas tentang relasi yang terjadi di antara pemeluk agama

Islam dan pemeluk agama Kristen di Kota Gunungsitoli. Penelitian skripsi ini

dilakukan di Kota Gunungsitoli dikarenakan Kota Gunungsitoli merupakan salah

satu daerah yang multiagama. Terdapat berbagai agama di antaranya agama

Kristen, Islam, Katolik, Budha, dan Konghuchu.

Sebagai bangsa yang multietnik, Indonesia memiliki berbagai potensi

konflik. Baik konflik secara vertikal maupun konflik secara horizontal. Konflik

vertikal di sini dimaksudkan sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat,

termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah

pusat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar warga masyarakat atau

antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Dalam dimensi vertikal,

sepanjang sejarah sejak proklamasi Indonesia hampir tidak pernah lepas dari

gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri. Kasus Aceh, Papua,

Ambon merupakan konflik yang bersifat vertikal yang bertujuan untuk

memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus-kasus tersebut

merupakan perwujudan konflik antara masyarakat daerah dengan otoritas

kekuasaan yang ada di pusat. Konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan

juga adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat yang ada di

daerah. Kebijakan pemerintah pusat sering dianggap memunculkan kesenjangan

antar daerah, sehingga ada daerah-daerah tertentu yang sangat maju

pembangunannya, sementara ada daerah-daerah yang masih terbelakang.

Di samping konflik vertikal tersebut, konflik horizontal juga sering

muncul, baik konflik yang berlatarbelakang keagamaan, kesukuan, antarkelompok

atau golongan dan semacamnya yang muncul dalam bentuk kerusuhan, perang

antarsuku, pembakaran rumah-rumah ibadah, dan sebagainya. Konflik horizontal

yang sering terjadi adalah konflik yang berlatar belakang keagamaan. Konflik

keagamaan sering terjadi dalam intensitas yang sangat tinggi oleh karena agama

merupakan sesuatu hal yang sifatnya sangat sensitif. Ketersinggungan yang

bernuansa keagamaan sering memunculkan pertentangan yang meruncing yang

disertai dengan tindak kekerasan di antara kelompok penganut suatu agama dan

kelompok penganut agama lainnya. Konflik dengan intensitas yang demikian

tinggi disebabkan karena masalah yang bernuansa keagamaan sangat mudah

membangkitkan solidaritas di kalangan sesama pemeluk agama untuk melibatkan

diri ke dalam konflik yang sedang berlangsung, dengan suatu keyakinan bahwa

perang ataupun konflik membela agama adalah perjuangan yang suci. Dalam hal

ini dapat kita sebutkan kasus-kasus yang terjadi di Aceh, Poso, Sampit, Ambon,

Lombok, Sambas dan masih banyak lagi.

Seperti di Aceh, konflik telah tersulut sejak awal kemerdekaan bangsa

Indonesia. Konflik horizontal yang melibatkan lapisan masyarakat ningrat dengan

kelompok sosial-politik lainnya. Lalu, pemberontakan Darul Islam, perlawanan

berdimensi horizontal manakala masyarakat Aceh mengusir para transmigran

yang telah menetap sekian tahun dan bertani di Aceh (Abdullah,2002). Selain itu,

konflik agama di Aceh Singkil pada tahun 2015 yang di tandai dengan

pembakaran gereja yang di anggap kontradiktif dengan doktrin suatu agama yang

jumlah mayoritas mempengaruhi jumlah minoritas dan belum lagi terdapat faktor

politik yang terselubung.

Selain di Aceh, di Papua pun terdapat Insiden pembakaran Masjid di

Kabupaten Tolikara, Papua tanggal 17 Juli 2015 telah menyebabkan konflik

agama di Papua memanas. Tragedi yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri

tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi di Indonesia. Umat Nasrani

dari Gidi (Gereja Injili di Indonesia) menyerang umat Islam yang sedang

melaksanakan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1436 H di Markas Korem 1702-11 di

Tolikara. Padahal umat Islam dimanapun tidak pernah melakukan tindakan

bar-bar yang melarang apalagi mengusir umat Nasrani yang sedang melaksanakan

ibadah. Belum lagi, aparat keamanan sama sekali tidak antisipatif. Sejatinya

antisipatif, karena pimpinan Gidi sudah membuat surat yang melarang umat Islam

melaksanakan shalat Idul Fitri dilapangan dan memasang pengeras suara. Selain

itu, pada saat yang sama, umat Nasrani dari Gidi melaksanakan kebaktian rohani

sekaligus seminar internasional dengan jarak sekitar 200 meter dari lapangan

tempat diselenggarakannya shalat Idul Fitri, sehingga patut di duga bisa

menciptakan konflik horizontal. Wakil presiden Indonesia, Jusuf Kala

mengatakan bahwa tragedi Tolikara disebabkan oleh pengeras suara atau speaker.

JK menjelaskan didaerah tersebut ada dua acara yang berdekatan atar umat agama

pemuka masyarakat gereja. Memang asal-muasal soal speaker itu," ujar JK dalam

konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Ia menuturkan,

masyarakat seharusnya dapat mengetahui bahwa ada dua kepentingan yang terjadi

bersamaan. "Satu Idul Fitri, satu karena speaker, saling bertabrakan. Mestinya

kedua-duanya menahan diri. Masyarakat yang punya acara keagamaan lain harus

memahami," kata JK. Menurut dia, kedua belah pihak membutuhkan komunikasi

yang lebih baik jika mau menggelar acara-acara serupa. Ia pun berharap

kepolisian dan kepala daerah setempat bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai

jalur hukum. Surat edaran dari Sinode Gereja Injili di Indonesia yang disebar pada

11 Juli 2015 disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik

tersebut. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS)

Kristen Kementrian Agama, Oditha Ronny Hutabarat menyatakan baru

mengetahui ada surat edaran tersebut setelah terjadi kerusuhan di Tolikara. Ronny

mengaku prihatin karena surat edaran tersebut dibiarkan beredar begitu saja karna

dapat memancing konflik bila sampai di tangan yang tidak benar. Konflik ini

menyebabkan setidaknya seorang tewas dan puluhan terluka.

Di Kabupaten Sambas, Kalimantan, pertikaian yang terjadi adalah

pertikaian antar etnis Melayu dan Madura. Penyebabnya, munculnya kesadaran

etnis dan kesetiakawanan etnis Melayu sebagai reaksi spontan atas kondisi

keterpurukan dan marginalisasi etnis Melayu (Alqadrie, 1992: 29). Etnis Madura

menerapkan prinsip menguasai kebudayaan yang berlaku di daerah setempat dan

memantapkan patokan-patokan aturan main sesuai dengan kebudayaan mereka

untuk diikuti oleh suku bangsa lainnya, termasuk suku bangsa setempat yang

terjadinya konflik yaitu dilatar belakangi kasus pencurian ayam oleh seorang

warga suku Madura yang ditangkap dan dianiaya oleh warga masyarakat suku

Melayu. Peristiwa kemudian berkembang dengan bergabungnya ratusan warga

suku Madura dan menyerang beberapa warga suku Melayu yang berakibat 3

orang suku Melayu meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Selain itu terjadi pula

kasus perkelahian antara kenek angkot warga suku Melayu dengan penumpang

angkot warga suku Madura yang tidak mau membayar ongkos. Akibatnya terjadi

saling balas membalas antara warga tempatan yakni suku Melayu dan suku Dayak

menghadapi warga suku Madura dalam bentuk perkelahian, penganiayaan dan

pengrusakan. Peristiwa berkembang dengan terjadinya kerusuhan, pembakaran,

pengrusakan, perkelahian, penganiayaan dan pembunuhan antara warga suku

Melayu dan warga suku Dayak menghadapi warga suku Madura, yang meluas

sampai kedaerah sekitarnya. Telah terjadi pengungsian warga suku Madura secara

besar-besaran. Kemudian isu ini dieksploitir oleh kelompok-kelompok tertentu

untuk kepentingannya. Peristiwa ini adalah kejadian yang kesepuluh sejak tahun

1970.

Lain halnya di Sambas, lain pula yang terjadi di Lombok. Konflik sosial

politik etnis Samawa dengan etnis Bali pemicu konflik, yaitu munculnya isu

ketidakadilan, kecemburuan sosial dan prasangka dikalangan warga etnis

Samawa, bahwa “Sumbawa telah dikuasai oleh etnis Bali”. Konflik dipicu oleh

perkelahian pemuda Bali dengan pemuda Sumbawa, melebar kasus kawin lari

yang sering terjadi sepanjang tahun, sampai kepada terjadinya penembakan

oknum pejabat atau aparat yang mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia,

1980 (puncak amuk massa secara besar-besaran diseluruh kota maupun

dibeberapa desa atau kecamatan. Masalah-masalah muncul yang seolah-olah

mengkambing hitamkan warga yang berasal Ari etnis Bali, juga isu sara yang

sengaja dihembuskan oleh kelompok kepentingan yang ingin menjadi bupati

Sumbawa periode berikutnya akhirnya memicu kemarahan yang begitu besar

dikalangan warga lokal (Sumbawa). Amukan massa Sumbawa pada saat itu

dilampiaskan dengan cara membakar berbagai tempat yang diketahui sebagai

milik etnis Bali, seperti hotel, toko, hingga beberapa rumah. Seperti halnya masa

lalu tersebut, konflik etnis Samawa – Bali kembali terjadi pada tanggal 23 Januari 2013 yang juga dipicu oleh sebuah isu, yakni kematian seorang perempuan

Sumbawa yang diisukan dibunuh oleh pacarnya sendiri yang tidak lain adalah

seorang polisi berasal dari Bali. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh pihak

polres Sumbawa, bahwa korban meninggal dunia murni karena kecelakaan lalu

lintas. Akan tetapi, isu berbeda mulai berhembus di kalangan masyarakat yang

mengatakan bahwa korban meninggal dunia dikarenakan penganiayaan oleh

pacarnya. Isu pertama kali berkembang dari pihak keluarga korban yang merasa

ada yang aneh dari kematian putri mereka, melihat luka lebam dibeberapa bagian

tubuh korban yang tidak mungkin disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Sampai

pada titik, dimana beberapa mahasiswa beserta massa berujuk rasa meminta

penjelasan pada pihak kepolisian dan juga pihak tersangka. Mereka tidak puas

dengan jawaban yang diberikan. Amukan massa kembali terjadi, pembakaran

hotel Tambora, hotel yang termasuk hotel terbesar di wilayah kabupaten

motor dan mobil box angkutan barang. Selain pembakaran, massa juga

mengambil beberapa elektronik yang berasal dari toko-toko tersebut.

Lain pula di Sampit. Kerusuhan Sampit dengan korban ratusan jiwa

ternyata hanya bermula dari perkelahian siswa SMK di Baamang. Perkelahian itu

melibatkan anak warga Dayak dan Madura. Perkelahian siswa itulah, yang

kemudian memicu konflik antarkeluarga, antaretnis, hingga pembantaian sampai

pengusiran puluhan ribu warga Madura. Anak polah, bapa kepradah. Pepatah

Jawa yang berarti anak berbuat, orang tua ikut terlibat ini terjadi atas diri keluarga

Matayo. Warga asal Madura yang sudah lama tinggal di Baamang, Sampit, ini tak

terima anaknya berkelahi dengan anak warga Dayak. Tapi, keterlibatan Matayo

atas perkelahian anaknya ini malah memicu kegeraman warga dayak. Warga

Madura tak bisa menerima. Sejak hari itu, pertarungan antara warga Dayak dan

Madura dimulai.

Hal serupa juga terjadi dalam konflik etnis antara etnis Ambon dengan

etnis Buton, Bugis, Makasar (BBM) di Ambon. Konflik yang semula dipicu oleh

persoalan ketidakadilan kemudian berkembang menjadi persoalan agama. Konflik

ini berawal dari masalah sepele. Saat bulan puasa, seorang warga yang sedang

mabuk membacok seorang warga yang berbeda agama di masjid. Polisi telat

mengantisipasi masalah tersebut, kerusuhan pun berbuntut panjang. Kerusuhan

demi kerusuhan di Pulau Ambon pada akhirnya bersangkut paut dengan sikap

toleransi warga yang berdomesili di Pulau Ambon. Sementara isu pertikaian yang

bernuasa SARA semakin dipertajam sehingga menimbulkan fanatisme antara

masing-masing umat beragama. Apalagi menjelang berlangsungnya pilkada Poso,

provokator dan pemimpin penyerangan akhirnya memang mati terbunuh.

Selanjutnya, terjadi saling lempar ke perkampungan berbeda agama. Saling serang

dan bakar rumah penduduk dan rumah ibadah. Bahkan saling bunuh.

Bukan hanya sebagai konflik antar agama yang menimbulkan konflik ini

tetapi ada faktor lain yaitu adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang menjadi

penyebab konflik. Konflik yang terjadi antara warga Muslim baik pribumi

maupun pendatang, yang perekonomiannya dianggap relatif baik karena

pekerjaannya sebagai pedagang dan lebih banyak berperan dalam pemerintahan

menyebabkan kelompok Kristen merasa termarjinalisasi oleh keadaan tersebut.

Konflik ini terbagi menjadi empat babak yang latar belakangnya berbeda.

Dijelaskan bahwa isu SARA yang dilakukan oleh orang-orang yang

berkepentingan merupakan ikut menjadi pemicu terjadinya konflik agama

tersebut. Budaya pela1 pun terkoyak. Begitu pula dengan semboyan sintuwu

maroso2 yang mencerminkan nilai kekerabatan dan semangat gotong royong

masyarakat Poso kini seolah tinggal kenangan setelah konflik berdarah menimpa

wilayah tersebut sejak akhir Desember 1998 hingga 2000 (Mangun dalam Jurnal Perempuan 24, 2002: 38).

Terjadinya konflik horizontal biasanya juga merupakan akumulasi dari

berbagai faktor baik faktor kesukuan atau etnis, agama, ekonomi, sosial, dan

sebagainya. Apa yang tampak sebagai kerusuhan yang berlatarbelakang agama

bisa jadi lebih terkait dengan sentimen etnis atau kesukuan, begitu juga dengan

konflik yang tampak dengan latar belakang etnis atau keagamaan sebenarnya

1

Pela dalam bahasa Poso adalah suatu ikatan persatuan di masyarakat Maluku yang terdiri dari dua negeri yang berlainan agama (Islam dan Kristen)

2

hanya merupakan perwujudan dari kecemburuan sosial3.

Memperhatikan pluralitas keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia

dan penyebaran penduduk (demografis) serta geografisnya, pembagian

masyarakat ke dalam kelompok-kelompok keagamaan diyakini akan berpengaruh

terhadap relasi yang terjadi di antara mereka. Relasi antara umat Islam dan Kristen

bisa muncul dalam bentuk yang ideal, seperti terjalinnya relasi yang harmonis,

kerjasama yang baik di antara mereka, dan toleransi. Tetapi bisa juga, relasi itu

muncul dalam bentuk yang negatif, seperti terjadinya pertentangan, permusuhan,

sampai pada tingkat kekerasan fisik. Manusia dan agama adalah dua realitas dari

kehidupan sosial yang tak terpisahkan. Agama merupakan fenomena universal

yang menyertai kehidupan umat manusia.

Seperti kejadian terakhir ini yang mewarnai ranah perpolitikan di ibu kota

yang menggunakan unsur keagamaan. Pemilihan gubernur DKI Jakarta berbasis

agama di jadikan sebagai tameng untuk memenangkan sebuah pertarungan.

Banyak yang menjadi provokator untuk memanas-manaskan pihak lawan yang

dianggap tidak pro dengan suatu pasangan. Tak luput, terdapat banyak

dampak-dampak yang di rasakan apabila memilih anggota yang di anggap tidak pro

dengan suatu pasangan seperti larangan menguburkan mayat yang memilih salah

satu pasangan yang di anggap tidak pro dengan dominan pendukung salah satu

calon peserta.

Persoalan keagamaan dan persoalan kerukunan hidup antar umat beragama

dan juga antar internal umat beragama harus dijadikan prioritas utama dalam

3

kebijakan negara kapanpun dan di bawah kepemimpinan siapapun. Dalam

perbandingan agama, ditemukan prinsip-prinsip “bagimu agamamu dan bagiku

agamaku,” dan “tidak ada paksaan dalam beragama.” Kebangsaan Indonesia yang

bersatu dalam keanekaragaman telah membentuk sikap toleran dan intoleran antar

sesama. Berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kebersamaan. Bersama-sama

bersatu padu tetapi tidak menghilangkan keanekaan. Inilah yang dirumuskan

menjadi “Persatuan Indonesia” sebagai sila kedua Pancasila. Persatuan bukanlah

kesatuan. Dalam persatuan ada dinamika dan keanekaragaman, sedangkan dalam

kesatuan hanya ada keseragaman yang tidak memberi tempat pada perbedaan.

Karena itu, meskipun menganut banyak sekali ajaran dan aliran keagamaan, tetapi

bangsa Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Setiap orang meyakini agamanya

masing-masing tanpa harus diganggu dan dipengaruhi. Setiap keyakinan harus

dihargai dan dihormati tanpa harus menjadi alasan sebagai sesama warga negara

untuk tidak bekerjasama dan saling bahu membahu. Memang, pengalaman

Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang mengalami pasang surut mengenai

toleransi dan intoleransi dalam kehidupan beragama.

Di banyak wilayah, kerjasama antar kelompok agama dapat terjalin

dengan baik, yang dijembatani oleh rasa kekerabatan, solidaritas, persaudaraan,

kemanusiaan dan kebangsaan. Untuk menjaga kondisi masyarakat yang tetap

kondusif, dimana masing-masing kelompok dapat mengekspresikan keyakinan

ajarannya dalam kehidupan bermasyarakat sedemikian rupa sehingga tak

menganggu hak kelompok lainnya yang berbeda keyakinan, negara memiliki

kebijakan yang ditetapkan dalam UUD 45 pasal 29 yakni negara menjamin

untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu. Akibat kebijakan

tersebut, setiap warga negara bebas memeluk agama apapun tanpa adanya paksaan

dari pihak manapun.

Sejauh informasi yang penulis dengar, terdapat salah satu daerah di

Indonesia yang memiliki beragam agama serta kompisisi penduduk yang tidak

sama, terdapat mayoritas dan minoritas keagamaan yaitu di Kota Gunungsitoli,

Nias. Kota Gunungsitoli merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara,

Indonesia yang terletak di Pulau Nias yang berjarak sekitar 85 mil dari laut Kota

Sibolga yang merupakan salah satu dari hasil pemekaran dari Kabupaten Nias.

Kecamatan yang berada di Kota Gunungsitoli adalah: Gunungsitoli, Gunungsitoli

Alo’oa, Gunungsitoli Barat, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan,

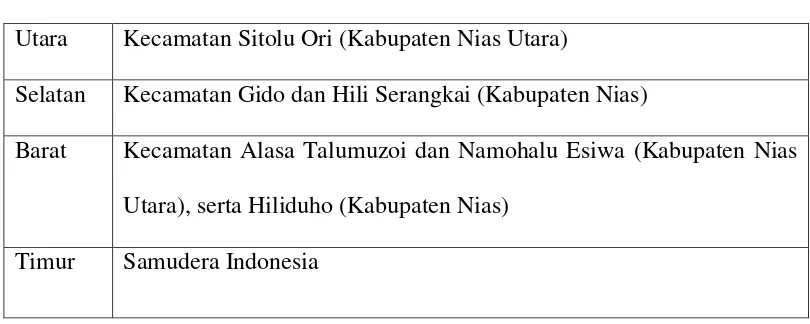

Gunungsitoli Utara. Batas wilayahnya, yaitu:

Tabel 1. Batas Wilayah

Utara Kecamatan Sitolu Ori (Kabupaten Nias Utara)

Selatan Kecamatan Gido dan Hili Serangkai (Kabupaten Nias)

Barat Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Namohalu Esiwa (Kabupaten Nias

Utara), serta Hiliduho (Kabupaten Nias)

Timur Samudera Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli,

masyarakat di Kota Gunungsitoli menganut beberapa agama, diantaranya Islam,

Kristen, Katolik, Budha. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kota

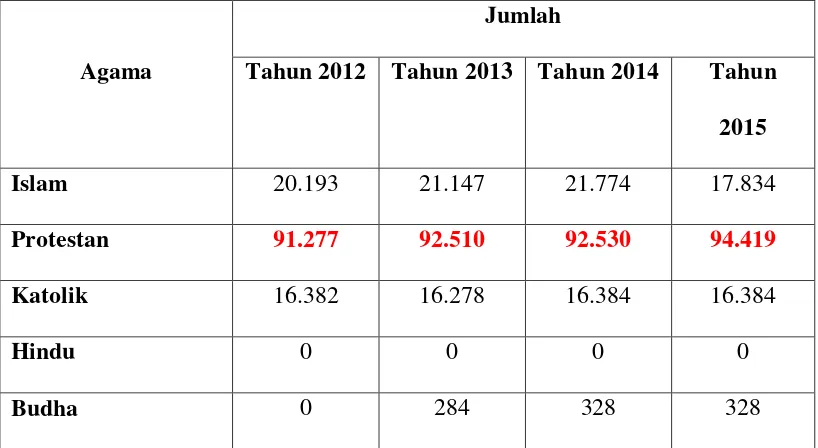

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Umat Beragama di Kota Gunungsitoli

Tahun 2012-2015

Agama

Jumlah

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun

2015

Islam 20.193 21.147 21.774 17.834

Protestan 91.277 92.510 92.530 94.419

Katolik 16.382 16.278 16.384 16.384

Hindu 0 0 0 0

Budha 0 284 328 328

Data Sumber: Kementrian Agama Kantor Kabupaten Nias

Dari data di atas, agama yang memiliki jumlah penganut terbanyak dan

selalu mengalami peningkatan yaitu agama Kristen, selanjutnya disusul oleh

agama Islam yang pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan, Katolik yang

mengalami perubahan turun-naik, Budha yang awalnya 0 menjadi 284 dan

mengalami peningkatan walau pada tahun 2015 jumlah penganutnya sama seperti

tahun sebelumnya. Dengan keberagaman diatas, masyarakat di Kota Gunungsitoli

akan selalu terkait dengan interaksi ataupun konfrontasi diantara semua agama

dengan menjunjung tinggi toleransi tanpa harus mempersoalkan perbedaan.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat isu

keagamaan yang terdapat di Kota Gunungsitoli. Peneliti ingin mengkaji tentang

bagaimana hubungan antar umat beragama di daerah tersebut mengingat di

toleransi dan relasi. Belajar dari konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan di

daerah lain yang membawa peneliti ingin mempelajarinya dan mengkajinya di

daerah Kota Gunungsitoli. Selain itu juga, informasi di daerah tersebut mudah di

akses dikarenakan peneliti bagian dari komunitas tersebut dan peneliti setidaknya

mengerti akan bahasa yang terdapat di daerah tersebut. Peneliti juga tertarik untuk

mengetahui sejauh mana relasi terjalin diantara berbagai agama. Keadaan ini

sangat menarik untuk diteliti dan dideskripsikan.

1.2.Tinjauan pustaka

Perbedaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan.

Adanya perbedaan kebudayaan diantara masing-masing suku bangsa di Indonesia,

pada khakekatnya disebabkan oleh adanya perbedaan sejarah perkembangan

kebudayaan masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungan

masing-masing. Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks lagi karena

adanya sejumlah warga negara/masyarakat Indonesia yang tergolong sebagai

keturunan orang asing yang hidup di dalam dan menjadi sebagian dari masyarakat

Indonesia. Mereka ini mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda dengan

kebudayaan-kebudayaan yang ada pada umumnya yang dipunyai orang Indonesia.

Perbedaan bisa menjadi potensi kekayaan, bisa juga menjadi persoalan. Menjadi

potensi kekayaan jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif agar

semakin memperkaya makna hidup. Rumit kondisinya jika perbedaan dipaksa

untuk sama persis dalam segala hal. Salah satu hal yang menarik dari Indonesia

adalah pluralisme etnik dan agama yang dimilikinya. Terdapat enam agama resmi

di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan

Mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang plural, mereka saling

berinteraksi satu dengan yang lainnya. Konsep tak bisa hidup tanpa bantuan

oranglain merupakan hal mendasar yang membuat masyarakat Indonesia

membutuhkan oranglain dan menyebabkan interaksi terjadi diantara seseorang

maupun kelompok. Menurut Taneko (1990:116), interaksi sosial diantara mereka

dapat dibedakan dalam empat bentuk yaitu kerja sama, persaingan, pertikaian, dan

akomodasi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa, kerja sama adalah suatu bentuk proses

sosial dimana dua atau lebih perorangan atau kelompok mengadakan kegiatan

bersama guna mencapai tujuan yang sama. Timbulnya kerjasama apabila orang

menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, dan saat yang

bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri

untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama, kesadaran akan adanya

kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta

yang penting dalam kerjasama yang berguna.

Di dalam interaksi pun, terdapat sebuah persaingan. Persaingan merupakan

suatu proses sosial, dimana beberapa orang atau kelompok berusaha mencapai

tujuan yang sama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi.

Persaingan dapat terjadi dalam segala bidang kehidupan, misalnya bidang

ekonomi, kedudukan dan kekuasaan. Gillin dan Gillin (dalam Soekanto,1990:78),

menyatakan persaingan dapat diartikan sebagai proses sosial, dengan perorangan

atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui

bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian publik

dengan cara berusaha menarik perhatian publik atau dengan cara mempertajam

juga mengakibatkan semangat pada beberapa macam kegiatan, bahkan persaingan

ada yang mempunyai tendensi kepada pertikaian. Pertikaian dapat terjadi karena

proses interaksi, dimana penafsiran makna perilaku tidak sesuai dengan maksud

dari pihak pertama, yaitu pihak yang melakukan aksi, sehingga menimbulkan

suatu keadaan dimana tidak terdapat keserasian diantara kepentingan dan

pihak-pihak yang melakukan interaksi. Pada pertikaian terdapat usaha untuk

menjatuhkan pihak lawan dengan menggunakan kekerasan. Pertikaian dapat

memicu sebuah konflik.

Menurut Stedman (1991:373), penyebab konflik kedaerahan adalah:

1. Krisis pemerintahan nasional, baik karena persoalan suksesi maupun jatuh

bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi.

2. Kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik, baik yang

melibatkan unsur-unsurr masyarakat maupun lembaga-lembaga negara.

3. Pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah.

4. Ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses

masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut.

5. Rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak

bertanggungjawab terhadap rakyatnya.

Konflik keagamaan sejak masa revormasi mulai mewarnai kehidupan

keagamaan di indonesia. Suatu pendapat menyatakan bahwa terjadinya konflik

keagamaan disebabkan oleh eksklusivitas dari sementara pemimpin dan penganut

agama; sikap tertutup dan saling curiga antaragama; keterkaitan yang berlebihan

dengan simbol-simbol keagamaan; agama yang seharusnya merupakan tujuan

dan ekonomi (Assegaf dalam: Sumartana, 2001:34-37). Apa yang disebutkan

paling akhir memberikan pemahaman bahwa konflik berlatarbelakang keagamaan

tidak lepas dari aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Tindak kekerasan

antarumat beragama biasanya terjadi apabila kepentingan-kepentingan tertentu

memainkan peranan dalam percaturan hubungan anatarumat beragama (Ismail,

1999:1). Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai konflik agama ketika

dicermati ternyata bukan konflik yang berlatarbelakang keagamaan tetapi konflik

lain yang memanfaatkan simbol-simbol agama sebagai sarana membangkitkan

solidaritas kelompoknya. Konflik horizontal juga banyak terjadi dengan latar

belakang perbedaan kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun

sosial. Kepentingan suatu kelompok berbeda atau bahkan bertentangan satu sama

lain, sehingga upaya suatu kelompok untuk mencapai tujuan dirasakan

mengganggu pencapaian tujuan kelompok lainnya. Konflik yang demikian

biasanya tidak bersifat laten akan tetapi hanya merupakan kejadian sesaat, dan

ketika kepentingan itu bergeser, konflik pun akan selesai dan bahkan berubah

menjadi kerjasama. Konflik antarpendukung partai, calon presiden, atau kepala

desa misalnya merupakan beberapa contoh di antaranya.

Jika dilihat dari perspektif kecepatan reaksi (speed of reaction) yang diberikan para pihak atas ketidaksepahaman yang terbentuk di kalangan

berkonflik, maka konflik sosial dapat berlangsung dalam beberapa variasi tipe

atau bentuk, yaitu:

1. Gerakan sosial damai (peaceful collective active) yang berlangsung berupa aksi penentangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk: aksi korektif,

resolusi konflik yang memuaskan, maka aksi damai dapat dimungkinkan

berkembang menjadi aksi membuat gangguan umum (strikes and civil disorders) dalam bentuk demonstrasi ataupun huru-hara.

2. Demonstrasi (demonstrations) atau protes bersama (protest gatherings) adalah kegiatan yang mengekspresikan atas ketidaksepahaman yang

ditunjukan oleh suatu kelompok atas suatu isu tertentu. Derajat tekanan

kurang lebih sama dengan pemogokan. Aksi kolektif seperti ini biasanya

diambil sebagai protes yang reaksioner yang dilakukan secara

berkelompok ataupun massal atas ketidaksepahaman yang ditujukkan oleh

suatu pihak tertentu kepada pihak berseberangan atas suatu masalah

tertentu. Biasanya skala bersifat lokalitas, sporadik (meski tidak tertutup

kemungkinan dapat meluas).

3. Kerusakan dan huru-hara (riots) adalah peningkatan derajat keberingasan (degree of violence) dari sekedar demonstrasi. Kerusuhan berlangsung sebagai reaksi massal atas suatu keresahan umum. Oleh karena disertai

dengan histeria massa, maka huru-hara seringkali tidak bisa dikendalikan dengan mudah tanpa memakan korban luka (bahkan kematian).

4. Pemberontakan (rebellions) adalah konflik sosial berkepanjangan yang

biasanya digagas dan direncanakan lebih konstruktif dan terorganisasikan

dengan baik. Pemberontakan bisa menyangkut perjuangan atas suatu

kedaulatan atau mempertahankan kawasan termasuk eksistensi ideologi

5. Aksi radikal-revolusioner (revolutions) adalah gerakan penentangan yang menginginkan perubahan sosial secara cepat atas suatu keadaan tertentu.

6. Perang, salah satu bentuk konflik yaitu konflik antar negara yang sangat

tidak dikehendaki oleh masyarakat dunia karena dampaknya sangat luas

terhadap kemanusiaan.

Hendropuspito (dalam Arkanudin, 2001:40), menyatakan bahwa

akomodasi merupakan suatu bentuk proses sosial yang didalamnya terdapat dua

atau lebih individu atau kelompok berusaha untuk tidak saling mengganggu

dengan cara mencegah, mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan

timbul atau yang sudah ada. Soekanto (1990:62-67), menyatakan bahwa

akomodasi itu menunjuk pada dua arti: pertama akomodasi itu menunjuk pada

suatu proses, dan kedua; akomodasi itu menunjuk pada suatu keadaan. Sebagai

suatu proses menunjuk pada usaha-usaha untuk mencapai penyelesaian atau

pertikaian, sedangkan sebagai suatu keadaan menunjuk pada suatu kondisi

selesainya suatu pertikaian.

Secara filosofis, orang yang tidak bisa menerima dan menghargai

keunikan orang lain dan tidak mampu lebur dalam proses dialog dengan orang

lain adalah orang yang gagal memahami diri dan sesamanya. Orang yang mampu

memahami dirinya sendiri pasti akan menerima dan menghargai keunikan orang

lain. Kehidupan sendiri sesungguhnya merupakan proses dialog terus-menerus

dengan oranglain agar tercipta suatu hubungan atau relasi baik. Melalui dialog,

seseorang akan memberi dan menerima. Untuk bisa melakukan hal tersebut, tentu

serta kematangan pribadi. Dialog yang produktif tidak akan terwujud jika dari

masing-masing partisipan tidak akan ada kesediaan untuk membuka diri,

kesediaan saling memberi dan menerima secara sukarela dan antusias (Hidayat,

2001: 43).

Toleransi dan non-kekerasan lahir dari sikap menghargai diri (self-esteem)

yang tinggi. Kuncinya adalah bagaimana semua pihak memersepsi dirinya dan

oranglain. Jika persepsinya lebih mengedepankan dimensi negatif dan kurang

apresiatif terhadap orang lain, kemungkinan besar sikap toleransinya akan lemah,

atau bahkan tidak ada. Sementara jika persepsi diri dan mengedepankan dimensi

positif, maka yang akan muncul adalah sikap yang toleran dalam menghadapi

keberagaman. Toleransi akan muncul pada orang yang telah memahami

kemajemukan secara optimis-positif. Sementara pada tataran teori, konsep

toleransi mengandaikan fondasi nilai bersama sehingga idealitas bahwa

agama-agama dapat hidup berdampingan secara koeksistensi harus diwujudkan

(Baidhowy, 2002: 17).

Memang bukan hal mudah membangun semangat toleransi dan

mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kata toleransi memang sangat

mudah diucapkan, namun memiliki kesulitan dan kerumitan tersendiri ketika

diimplementasikan, sebab realitas yang sarat keragaman, perbedaan dan penuh

dengan tantangan dalam kehidupan, menjadikan usaha untuk

mengimplementasikan toleransi menjadi agenda yang tidak ringan. Toleransi

bukan semata-mata persoalan prosedur pergaulan untuk kerukunan hidup, tapi

lebih mendasar dari itu yang merupakan persoalan prinsip ajaran kebenaran

masyarakat akan berimplikasi pada sikap saling menghormati, menghargai dan

memahami satu sama lain agar dapat menciptaka kerukunan antar umat

beragama.

Kerukunan umat bragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang

dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling

menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam

kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus

melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama di

kehidupan bermasyarakat. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan

terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit unit (unsure / sub

sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang

ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati

dan menghargai serta sikap saling memaknai kebersamaan dimana semua

golongan agama bisa hidup berdampingan bersama sama tanpa mengurangi hak

dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya ( Syaukani, 2008

: 5).

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam Trilogi

Kerukunan yaitu:

1. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agamaIalah kerukunan

di antara aliran-aliran paham-paham /mazhab-mazhab yang ada dalam

suatu umat atau komunitas agama.

2. Kerukunan di antara umat / komunitas agama yang berbeda-bedaIalah

di antara pemeluk islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik,

Hindu, dan Budha.

3. Kerukunan antar umat / komunitas agama dengan pemerintah Ialah supaya

diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat

agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan

menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat

dan bangsa Indonesia yang beragama.

Ada beberapa pandanggan ahli Kristen dan ahli islam tentang kerukunan

umat beragama, diantaranya:

Hendrik Kraemer

Kreamer berpendapat bahwa hubungan antar-agama mestilah di pahami

dalam terang peryataan allah yang mencapai puncak penggenapannya dalam diri

yesus kristus. Pandang tersebut tidak lepas dari pegikutnya Karl Barth, yang

mengklaim bahwa ada perbedaan kualitatif mutlak antara allah dan manusia, dank

arena itu pula, ada perbedaan antara “ kebenaran yang di nyatakan dalam kristus” dan “ kebenaran yang di temukan manusia”. Bertolak dari kaca mata ilmu agama,

kreamer megatakan bahwa agama atau agama adalah satu dari

ungkapan-ungkapan besar yang menampilkan kebudayaan manusia. Jadi, apabila kreamer

beerbicara mengenai agama, berarti dia berbicaramengenai dunia dengan “seluruh

lapangan hidupnya. Pemikiran ini kemudian dikaitkan dengan apa yang di

sebutnya “kesadaran beragama, yang secara universal memenag terdapat pada

semua orang. Kesadaran beragama inilahyang menampakan diri secara formal dan

adalah pengungkapan darai kesadaran beragama. Pandangan ini memberikan

kesan bahwa kreamer bersikap positif terhadap agama agama lain.

Lalu bagaimana dengan islam? Bagi kraemer tidak diragukan bahwa islam

adalah juga agama penyataan. Secara historis, Islam adalah sala satu cabang

yudaisme dan kekristenan yang bersifat profetis. Karena itu ada hubungan khusus

islam dan kristenan. Tapi lebih dalam dari itu,dengan di ispirasikan oleh

pandangan tentang realisme Alkitab tersebut, kraemer megatakan bahwa islam

lahir dalam bayangan-bayangan realisme Alkitab. Islam mempunyai asal-usul

protefis dan mempunyai relasi-relasi yang mesra dengan iklim yang realisme

Alkitab. Nabi Muhammad menyampaikan amanah AIIAH yang rahmani dan

rahimi sebagai penyataan allah secara langsung. Jadi, kraemer memang megakui

islam sebagai agama penyataan, tetapi pada saat yang sama ia menempatkannya

dibawah penghakiman realisme Alkitab.

Pandangan ini membawa kraermer pada ajakan untuk bersifat positif

terhadap islam. Bagai manakah sikap positif itu diwujudkan? Disini ia mencoba

menerjemahkan“ kehadiran missioner”, dengan dua tugas, yaitu kesaksian dan

pelayanan sebagai hubungan antar-pribadi (interpersonal relationship) antara

orang muslim dan Kristen. Menurut kraemer, orang muslim diperlukan bukan

sebagai orang non-kristen tetapi sebagai sesame manusia dengan berbagai

kebutuhan fundamental, aspirasi dan frustrasi yang sama.

Isma‟il Ragi A. al Faruki

Ia berpendapat bahwa untuk menlai hubungan antara agamaperlu ada satu

Yahudi, Kristen, dan Islam. Menurutnya, karna Allah itu Esa, maka unitas nilai

agamawi tidak bias di ingkari. Ia menegaskan perlunya unitas nilai yang dipake

sebagai prinsip meta relige untuk megevaluasi agama-agama. Menurut, prinsip

urabah inilah yang menjadi inti agama -agama. Dalam hubungan ini, maka agama

agama Yahudi,Kristen dan Islam ditempatkan nya dalam satu garis sejarah, yaitu

sejarah urabah. Apakah yang dipetik dari pahamanini? Memurut Faruqi, agama

Kristen dapat belajar dari Kristologi islami yang menekankan kemanusian Yesus

yang unik dan istimewa di antara nabi-nabi lain. Pada pihak lain, agama islam dapat

pula belajar dari Kristologi Kristen yang menekankankeilahian dan kemanusian yesus

kristus.

1.3.Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan

antar umat beragama serta relasi yang terjalin di antara pemeluk agama

Islam-Kristen di Kota Gunungsitoli sebagai suatu wilayah yang multiagama dengan

perbandingan yang jauh antara mayoritas Kristen dan minoritas Islam dalam

kehidupan bermasyarakat.

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan

mengetahui bagaimana hubungan antar umat beragama serta relasi yang terjalin di

antara mayoritas dan minoritas yang perbandingan pengikutnya cukup jauh.

a. untuk menambah dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan seputar

hubungan antar umat beragama serta relasi antar mayoritas Kristen dan

minoritas Islam dari perspeltif antropologi, yang berfokus pada kehidupan

bermasyarakat.

b. dapat dijadikan sebagai bahan atau informasi bagi para pembaca,

mengenai hubungan antar umat beragama serta relasi mayoritas dan

minoritas di Kota Gunungsitoli dan bagaimana antropologi berbicara

mengenai relasi tersebut sehingga pembaca mampu mengerti, memahami

dan mengetahui pembelajaran antropologi dalam hal ini.

c. diharapkan dapat memberikam kontribusi positif dan bahan acuan

terhadap peneliti-peneliti lainnya maupun instansi terkait yang membahas

tentang hubungan antar umat beragama serta relasi keagamaan.

1.5.Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu di Kota

Gunungsitoli. Alasan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut dikarenakan

penulis hendak melihat langsung bagaimana relasi antar umat beragama serta

kerukunan antar umat masyarakat Islam dan Kristen yang terjadi di daerah

tersebut. Selain itu, tempat tinggal penulis pun berada di daerah tersebut sehingga

memudahkan penulis dalam mencari dan mengumpulkan data penelitian baik dari

1.6.Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode deskriptif dan

metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data-data penelitian. Metode

deskriptif menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, yaitu:

“metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

sekarang. Tujuan dari peneltian ini untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena

yang diselidiki.”

Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang

atau masalah aktual. Peneliti memusatkan diri pada penelitian ini dengan studi

kasus secara intensive terhadap satu objek tertentu baik secara menyeluruh maupun mengenai aspek-aspek tertentu yang mendapat perhatian khusus.

Menurut Lexy J.Moleong (2006:6), peneltian kualitatif adalah penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi dan dialami

oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan

lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode kualitatif berupa pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini, ada dua macam data yang akan dikumpulkan yaitu

data yang diharapkan bisa tercapai secara objektif dan faktual. Adapun cara yang

dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap berbagai gejala

yang tampak pada saat penelitian. Menurut Danandjaja (1988: 104)

dalam pengumpulan data kebudayaan apa saja, harus dikumpulkan

dengan cara pengamatan langsung (direct observation) dan pengamatan tidak langsung (indirect observation). Observasi yang akan dilakukan peneliti adalah observasi pertisipasi. Observasi

partisipasi dipilih karena memberi keuntungan tersendiri bagi peneliti.

Pertama, memberikan informasi langsung tentang tingkah laku

individu dan kelompok. Kedua, memungkinkan peneliti memasuki dan

memahami suatu situasi dan konteks situasi secara lebih baik. Kedua

hal tersebut tentu saja akan memudahkan peneliti dalam menangkap

realitas emik. Ketiga, dilakukan secara alami dan bebas, tidak

terstruktur dan fleksibel.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data yang tersirat dalam aktivitas masyarakat yang

tidak terliat oleh peneliti melalui cara observasi, maka peneliti akan

menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini, teknik

mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam

kehidupan sosial yang relatif lama. Metode wawancara digunakan

untuk mendapatkan kelengkapan informasi mengenai sejauh mana

relasi yang terjalin diantara mayoritas dan minoritas. Wawancara dapat

diperoleh dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, orangtua

maupun masyarakat setempat yang dianggap dapat memberikan

informasi kepada peneliti sesuai dengan yang dibutuhkan. Peneliti

akan menyusun dan menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Pedoman wawancara disusun oleh peneliti sebelum melakukan wawancara dengan informan. Wawancara ini dilengkapi dengan alat

perekam yang terdapat di Hp (handphone) sebagai alat bantu peneliti dalam merekam segala informasi saat mewawancarai para informan.

Peneliti sadar bahwa peneliti juga mempunyai keterbatasan, namun

dengan adanya Hp memudahkan merekam kembali percakapan yang

terjadi di lapangan denga informan. Peneliti pun tak lupa untuk

mendokumentasikan hal-hal apa saja yang ditemukan selama di

lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai bukti dan

penguat data-data lapangan saat penelitian

Data sekunder diperlukan untuk mendukung data primer. Pada penelitian

a. Studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku ilmiah atau jurnal atau

hasil-hasil penelitian peneliti lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Data dari lembaga-lembaga resmi seperti Kantor Desa, Kantor Kecamatan,

Badan Pusat Statistik.

c. Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang terdapat di

lokasi penelitian.

d. Sumber online atau internet serta sumber-sumber lain yang relevan dengan